Curso de Pós-Graduação em Finanças – UNIFRA

Leia, a seguir, artigos publicados no caderno “Dinheiro”, do jornal

Folha de São Paulo

ENTENDA A CRISE FINANCEIRA NORTE-AMERICANA

(atualizado até 03/10/2008)

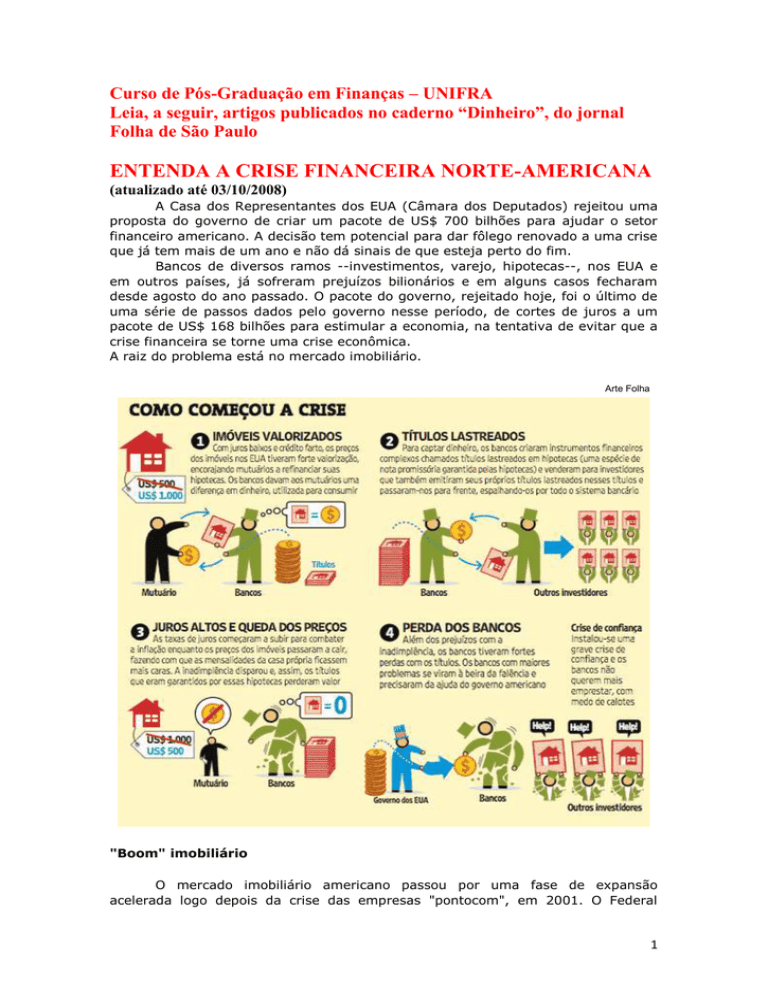

A Casa dos Representantes dos EUA (Câmara dos Deputados) rejeitou uma

proposta do governo de criar um pacote de US$ 700 bilhões para ajudar o setor

financeiro americano. A decisão tem potencial para dar fôlego renovado a uma crise

que já tem mais de um ano e não dá sinais de que esteja perto do fim.

Bancos de diversos ramos --investimentos, varejo, hipotecas--, nos EUA e

em outros países, já sofreram prejuízos bilionários e em alguns casos fecharam

desde agosto do ano passado. O pacote do governo, rejeitado hoje, foi o último de

uma série de passos dados pelo governo nesse período, de cortes de juros a um

pacote de US$ 168 bilhões para estimular a economia, na tentativa de evitar que a

crise financeira se torne uma crise econômica.

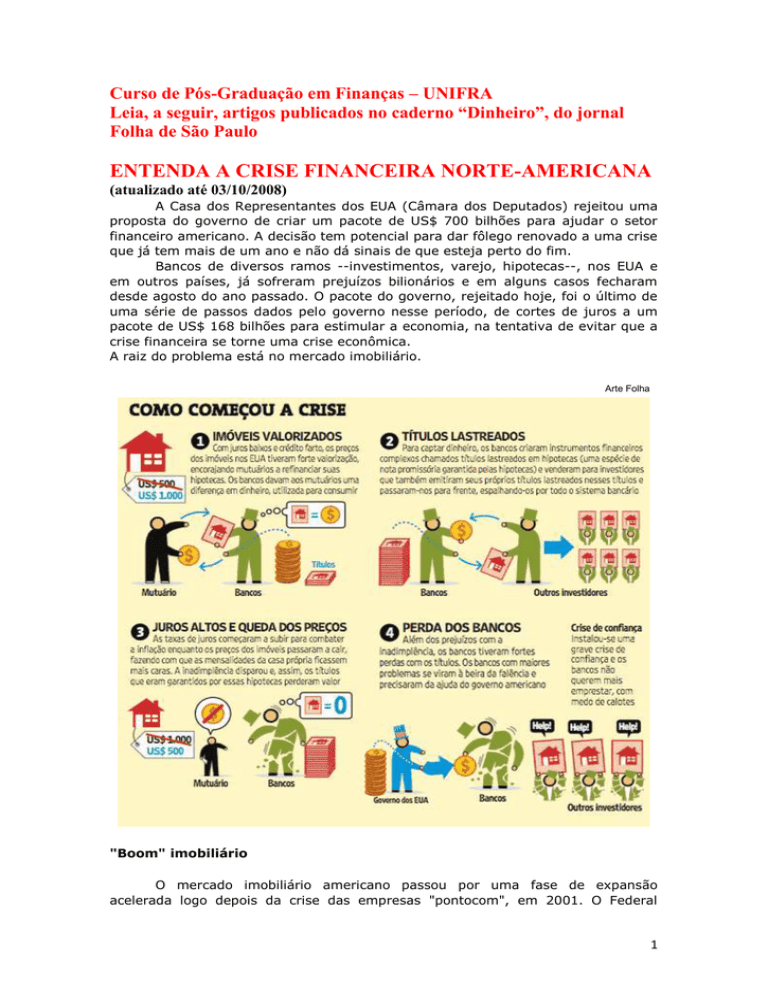

A raiz do problema está no mercado imobiliário.

Arte Folha

"Boom" imobiliário

O mercado imobiliário americano passou por uma fase de expansão

acelerada logo depois da crise das empresas "pontocom", em 2001. O Federal

1

Reserve (Fed, o BC americano) passou a reduzir sua taxa de juros, a fim de

baratear empréstimos e financiamentos e encorajar consumidores e empresas a

voltarem a gastar. O setor imobiliário se aproveitou desse momento de juros

baixos: a demanda por imóveis cresceu, atraindo compradores. Em 2003, por

exemplo, os juros do Fed chegaram a cair para 1% ao ano --menor taxa desde o

fim dos anos 50.

Em 2005, o "boom" no mercado imobiliário já estava avançado; comprar

uma casa (ou mais de uma) tornou-se um bom negócio, não só para quem queria

adquirir a casa própria, mas também para quem procurava em que investir.

Também cresceu a procura por novas hipotecas, a fim de usar o dinheiro do

financiamento para quitar dívidas e consumir.

As companhias hipotecárias descobriram nessa época um nicho ainda a ser

explorado no mercado: o de clientes do segmento "subprime", caracterizados, de

modo geral, pela baixa renda, por vezes com histórico de inadimplência e com

dificuldade de comprovar renda. O segmento "subprime", assim caracterizado,

representa um risco maior de inadimplência que os de outras categorias de crédito.

mas justamente por ser de maior risco, as taxas de retorno são bem mais altas.

A promessa de retornos altos atraiu gestores de fundos e bancos, que

compram esses títulos "subprime" das companhias hipotecárias e permitem que

uma nova quantia em dinheiro seja emprestada, antes mesmo do primeiro

empréstimo ser pago. Um outro gestor, interessado no alto retorno envolvido com

esse tipo de papel, pode comprar o título adquirido pelo primeiro, e assim por

diante, gerando uma cadeia de venda de títulos.

Porém, se a ponta (o tomador) não consegue pagar sua dívida inicial, ele dá

início a um ciclo de não-recebimento por parte dos compradores dos títulos. O

resultado: todo o mercado passa a ter medo de emprestar e comprar os

"subprime", o que termina por gerar uma crise de liquidez (retração de crédito).

Após atingir um pico em 2006, os preços dos imóveis, no entanto, passaram

a cair: os juros do Fed, que vinham subindo desde 2004, encareceram o crédito e

afastaram compradores; com isso, a oferta começou a superar a demanda e, desde

então, o que se viu foi uma espiral descendente no valor dos imóveis.

Com os juros altos, a inadimplência aumentou e o temor de novos calotes fez o

crédito sofrer uma desaceleração expressiva no país como um todo. Sem oferta

suficiente de crédito, a economia dos EUA desaqueceu. Com menos liquidez

(dinheiro disponível), menos se compra, menos as empresas lucram e menos

pessoas são contratadas.

No mundo da globalização financeira, créditos gerados nos EUA podem ser

convertidos em ativos que vão render juros para investidores na Europa e outras

partes do mundo. Por isso o pessimismo influencia os mercados globais.

Primeiros efeitos

Esse era o cenário quando o o BNP Paribas Investment Partners --divisão do

banco francês BNP Paribas-- congelou, em agosto do ano passado, cerca de 2

bilhões de euros dos fundos Parvest Dynamic ABS, o BNP Paribas ABS Euribor e o

BNP Paribas ABS Eonia. A alegação do banco era de preocupações sobre o crédito

"subprime" nos EUA.

Diante dessa medida, o mercado imobiliário reagiu com pânico. Gigantes do

setor hipotecário, como a American Home Mortgage (AHM), uma das 10 maiores

empresa do setor de crédito imobiliário e hipotecas dos EUA, pediu concordata. A

Countrywide Financial, outra gigante do setor, teve de ser comprada pelo Bank of

America. Citigroup, UBS, Bear Stearns e outros grupos financeiros de escala global

perderam bilhões com os papéis ligados a hipotecas "subprime".

2

Um ano depois

A crise, longe de perder fôlego, teve suas forças renovadas desde o início

deste mês: as gigantes hipotecárias americanas Fannie Mae e Freddie Mac deram

sinais de que poderiam quebrar. Com quase a metade dos US$ 12 trilhões em

empréstimos para a habitação nos EUA em seus registros, o Departamento do

Tesouro interveio para evitar o pior: anunciou uma ajuda de até US$ 200 bilhões.

O Lehman Brothers, no entanto, foi deixado à própria sorte: afetado pelas

perdas com a crise dos "subprime", o banco viu malograrem tentativas de

encontrar um comprador e de levantar fundos junto a outras instituições privadas

para tocar suas operações financeiras. Mesmo o governo negou um empréstimo. No

último dia 15, a solução encontrada pelo banco foi pedir concordata.

Ao fim do Lehman se seguiram a venda do Merrill Lynch ao Bank of America;

a ajuda de US$ 85 bilhões à seguradora AIG, também sob risco de quebrar por

falta de fontes de captação de empréstimos a quebra do banco do segmento de

empréstimos em poupança ("savings & loans") Washington Mutual (WaMu) --no

que, segundo analistas, foi a maior falência de um banco nos Estados Unidos--; e,

hoje, foi anunciada a venda do Wachovia ao Citigroup.

A venda ao Citigroup foi feita com assistência da FDIC (Corporação Federal

de Seguro de Depósito, na sigla em inglês, órgão do governo que garante

operações do setor bancário americano), que irá absorver as perdas do Wachovia

acima de US$ 42 bilhões. Além disso o órgão do governo receberá US$ 12 bilhões

em ações e garantias do Citigroup.

Os problemas do Wachovia têm boa parte de sua origem na aquisição da

companhia hipotecária Golden West Financial em 2006, por cerca de US$ 25

bilhões, quando o mercado imobiliário ainda estava em um momento de euforia.

Com a compra, o Wachovia assumiu US$ 122 bilhões em hipotecas do tipo 'Pick-APayment', na qual a Golden West era especialista. Nessa modalidade, os mutuários

tinham permissão para deixar de fazer alguns pagamentos.

Combate

O pacote de estímulo aprovado em fevereiro surtiu algum efeito, com o

envio de cheques de restituições aos contribuintes. O dinheiro extra favoreceu os

gastos dos consumidores entre abril e julho, o que se refletiu nos dados do PIB

(Produto Interno Bruto): no segundo trimestre, a economia cresceu 2,8%

(ligeiramente menor que os 3,3% em um cálculo prévio). Analistas dizem, no

entanto, que, sem o benefício do dinheiro extra, nos próximos trimestres o

desempenho econômico americano deverá ser inferior.

O pacote rejeitado, de US$ 700 bilhões, foi outra iniciativa para evitar que a

crise financeira contamine a economia. O secretário do Tesouro dos EUA, Henry

Paulson, e a Casa Branca, manifestaram desapontamento com a rejeição. Paulson

disse que é preciso "chegar a um texto que todos possam aprovar" e de "um plano

que funcione, o mais rápido possível".

Já o porta-voz da Casa Branca Tony Fratto reconheceu que "não há dúvidas

de que o país está enfrentando uma crise difícil". Horas antes, o presidente dos

EUA, George W. Bush, pediu mais uma vez a aprovação do pacote. "Votar essa lei é

votar na prevenção de danos econômicos a vocês e às suas comunidades", afirmou.

Bush ainda havia afirmado que, apesar do pacote de ajuda, a economia americana

ainda deverá sentir o impacto da crise "por algum tempo". "No longo prazo, os EUA

vão superar os desafios e continuar a ser a maior economia do mundo", afirmou.

(29/09/2009

3

No futuro, Wall Street terá papel menor (17/09/2008)

Analistas e banqueiros vêem fim de "superbolha" de crédito que durou 30 anos e

da "era dourada" do setor financeiro

Crise atual deve reduzir número de bancos de investimento, que precisarão de

base maior de capital para operar

LOUISE STORY

EDMUND L. ANDREWS

DO "NEW YORK TIMES"

A velha Wall Street está abrindo caminho a uma nova.

Enquanto reacomodações tectônicas no setor financeiro americano abalam os mercados

mundiais, muitos especialistas prevêem que os eventos das 72 horas anteriores

prenunciavam um período de dolorosas mudanças em Wall Street.

As previsões são desanimadoras. Os bancos de investimento serão menores. Seus

lucros, mais magros. Os empregos no setor financeiro escassearão. E a dimensão

desproporcional que Wall Street veio a assumir na economia do país encolherá.

Esse é o caso extremo. Mas enquanto os investidores tentavam compreender a queda

abrupta de duas das mais poderosas empresas de Wall Street -o Lehman Brothers, que

entrou em colapso, e o Merrill Lynch, que correu a fechar um acordo de fusão com o

Bank of America-, até mesmo os otimistas diziam que o futuro imediato seria difícil.

Henry Paulson, o secretário do Tesouro, e o Federal Reserve (Fed, o banco central dos

Estados Unidos) estão preparando o terreno para que os poucos sobreviventes vigorosos

liderem a recuperação do setor, mas permitirão que as empresas mais fracas desabem ou

sejam engolidas por rivais. "Tivemos uma era dourada para os serviços financeiros e

bancários", disse Kenneth Lewis, presidente-executivo do Bank of America. "As coisas

serão mais difíceis agora. Haverá menos empresas, e teremos de ser melhores no que

fazemos".

Há um debate acalorado sobre o que o futuro reserva a Wall Street agora que apenas

dois dos grandes bancos de investimento dos EUA, Goldman Sachs e Morgan Stanley,

se mantêm independentes. Embora Wall Street já tenha passado por momentos difíceis

no passado e saído deles ainda maior e mais forte, há quem questione a capacidade do

setor para se recuperar rapidamente, depois de utilizar altos níveis de alavancagem, ou

dinheiro emprestado, para apostar de maneira exagerada em investimentos de risco.

Esses investimentos se provaram desastrosos. Em todo o mundo, companhias do setor

financeiro reportam mais de US$ 500 bilhões em provisões para perdas e prejuízos

associados à crise de crédito, e alguns especialistas acreditam que esse total possa passar

de US$ 1 trilhão.

Decisões equivocadas no mercado de hipotecas custaram à Merrill Lynch, corretora

cujo nome é sinônimo de Wall Street para muitas pessoas comuns, mais de US$ 45

bilhões em prejuízo no ano passado. A venda do grupo pode representar mais um passo

na direção de uma consolidação mais ampla.

"Em nosso negócio, estamos todos condicionados a ciclos e crises, e também estamos

condicionados a recuperações relativamente rápidas dos mercados, porque a crise pode

ser identificada e mensurada", disse Donald Marron, presidente-executivo do Lightyear

4

Capital.

"O que é diferente desta vez é que não se pode fazer qualquer das duas coisas."

A união entre o Bank of America e o Merrill Lynch em certo sentido representa um

recuo ao passado. Durante a Depressão, o Congresso separou os bancos comerciais, que

aceitam depósitos e fazem empréstimos, dos bancos de investimento, que subscrevem

emissões e negociam títulos.

Os bancos de investimento tinham autorização para operar com menos fiscalização,

enquanto os bancos comerciais eram mais acompanhados pelas autoridades.

Mas, depois que o Congresso revogou as leis da era da Depressão, em 1999, bancos

comerciais começaram a invadir o território de Wall Street. E à medida que os novos

concorrentes geravam uma redução nas margens de lucros, os bancos de investimento

começaram a usar mais de seu capital para negociar títulos, e a desenvolver mais

derivativos financeiros para reforçar os lucros.

Agora, executivos como John Thain, presidente-executivo do Merrill Lynch e exexecutivo do Goldman Sachs, dizem que os bancos de investimento precisarão de bases

de depósitos vultosas a fim de escorar seu capital em momentos de crise.

"No futuro, o tamanho importará mais e mais", disse Thain.

Paulson disse a executivos de Wall Street que não está satisfeito com a redução no

número de bancos de investimento, ainda que a empresa que ele presidia, o Goldman

Sachs, seja um dos dois grandes que podem se beneficiar da reacomodação no setor.

Paulson afirmou que uma maior consolidação em Wall Street poderia elevar o grau de

risco no sistema financeiro, porque os riscos estarão concentrados em um número

menor de empresas. Mas funcionários do Tesouro crêem que esse risco ainda assim

represente o mal menor, caso a alternativa seja intervir para impedir o colapso de

empresas em crise.

Enquanto isso, o Federal Reserve vem expandindo seus canais extra-oficiais de

financiamento para aquilo que, esperam seus dirigentes, seja uma reacomodação ordeira

de Wall Street. Mas o Fed e, em última análise, os contribuintes poderiam arcar com o

custo.

O que parece estar claro para quase todos em Wall Street é que a era de lucros

operacionais imensos e de transações bancadas por endividamento elevado dos bancos é

coisa do passado, ao menos por ora. Isso vai restringir os lucros de todo o setor por

algum tempo. No exato momento em que os americanos encontram dificuldades para

reformar suas casas ou comprar um carro novo, os maiores protagonistas do mercado de

Wall Street se vêem forçados a conter as somas que captam de empréstimo.

Wall Street sempre usou dinheiro alheio para reforçar seus lucros, mas nos últimos anos

o uso de dinheiro emprestado cresceu de maneira explosiva. Os instrumentos do

mercado de crédito do setor financeiro cresceram em mais de 150% nos últimos dez

anos e atingiram o total de US$ 15 trilhões no ano passado, de acordo com a

Economy.com, do grupo Moody's, crescendo a um ritmo duas vezes mais forte que o da

economia mais ampla.

Em seu pico, no ano passado, os bancos de investimento tomaram de empréstimo em

média US$ 32 para cada dólar que detinham em ativos, de acordo com pesquisas da

Ladenburg Thalmann. Os empréstimos ajudaram o setor a registrar lucros recordes,

contratar mais pessoal e pagar bonificações espantosas. E reforçou as ações financeiras,

fazendo delas o mais forte segmento no índice S&P 500 de 2001 até o segundo trimestre

deste ano.

"Trata-se de uma bolha nos serviços financeiros que se provou bastante semelhante a

todas as demais bolhas", disse Olivier Sarkozy, diretor de investimento em serviços

financeiros do Carlyle Group, uma empresa de capital privado.

5

As empresas de Wall Street já estão reduzindo seu nível de endividamento, e as

autoridades regulatórias devem criar novas regras quanto a endividamento, liquidez e

níveis de capitalização. As novas regras, caso sejam severas, podem forçar Goldman

Sachs e Morgan Stanley a fusões com bancos que contem com uma base de depósitos, o

que representa uma fonte firme de capital e uma proteção contra colapsos.

Os veteranos de Wall Street estão divididos quanto às dimensões dos problemas do

setor. Alguns apontam que Wall Street tende a passar por uma desaceleração ou crise

aberta a cada quatro ou cinco anos, e que em geral se recupera rapidamente. Mas outros

argumentam que aquilo que está acontecendo agora marca o final de uma "superbolha"

de crédito que durou 30 anos e afetou o setor financeiro tanto quanto aos consumidores.

Qualquer que venha a ser o caso, o setor financeiro parece conformado com a idéia de

que os salários e os lucros serão mais baixos para todos. "Já que não podem tomar

dinheiro emprestado, terão de promover cortes", disse Peter Solomon, presidente do

banco de investimento independente que porta seu nome. "E esses cortes envolverão

demissões".

ARTIGO

O fim das finanças pouco regulamentadas (17/09/2008)

MARTIN WOLF

DO "FINANCIAL TIMES"

SÃO TEMPOS dramáticos. Na segunda-feira desta semana, três dos principais bancos

de investimentos de Wall Street -Bear Stearns, Lehman e Merrill Lynch- tinham

desaparecido como entidades independentes. O grupo de seguros AIG está em sérias

dificuldades. O que era, até recentemente, o bravo e novo sistema financeiro dos EUA

está se fundindo diante de nossos olhos. O que deu errado? O pior já passou? Quais são

as lições para as instituições financeiras? Quais são as lições para os governos? Aqui

estão minhas respostas atuais.

O que deu errado? A resposta curta é: Hyman Minsky, da obra-prima "Stabilizing an

Unstable Economy" [Estabilizando uma Economia Instável], tinha razão. Um longo

período de crescimento rápido, baixa inflação, baixas taxas de juros e estabilidade

macroeconômica gerou complacência e aumentou a disposição a assumir riscos. A

estabilidade levou à instabilidade.

A securitização inovadora, o financiamento fora dos balanços foram uma grande parte

da história. Como Minsky advertiu, a fé indevida em mercados desregulamentados se

revelou uma armadilha. É o progresso indevido desfrutado pelos EUA e pelos países da

Europa na última década.

O pior já passou? Certamente não. Reverter excessos de tal escala envolve quatro

processos gigantescos: a queda dos preços inflados dos ativos a um nível sustentável; a

desalavancagem do setor privado; o reconhecimento dos prejuízos resultantes para o

setor financeiro; e a recapitalização do sistema financeiro. Para piorar tudo isso, haverá

o colapso da demanda do setor privado, conforme o crédito encolhe e a riqueza diminui.

Nenhum desses processos não está nem sequer perto de terminado. Alguns deles mal

começaram. Em particular, os preços das propriedades continuam caindo, mesmo nos

EUA. De maneira semelhante, o ajuste na economia real, especialmente os inevitáveis

aumentos dos índices de poupança familiar nos EUA e no Reino Unido, estão em uma

fase incipiente.

6

Como os resultados são incertos, o medo é generalizado.

A maior questão é se haverá necessidade de resgates pilotados pelo governo dos

sistemas financeiros descapitalizados.

Isso está parecendo cada vez mais provável hoje. No mundo atual, os governos

socorrem essas economias abaladas de quatro maneiras: oferecem liquidez generosa de

última hora, via bancos centrais; assumem enormes déficits fiscais, para compensar a

passagem do setor privado para superávit financeiro; substituem a dívida pública por

dívida privada, para recapitalizar os sistemas financeiros descapitalizados (muitas vezes

depois de uma nacionalização); e podem adotar uma erosão inflacionária no valor da

dívida privada (e pública). Tudo isso é provável hoje, incluindo, infelizmente, a última

Quais são, então, as lições para as instituições financeiras?

As portas do estábulo estão sendo fechadas depois que os cavalos fugiram. O Instituto

para Finanças Internacionais, por exemplo, produziu um excelente relatório sobre as

coisas que a indústria financeira deve fazer (ou deveria ter feito).

Esse relatório se concentra, adequadamente, na administração de riscos (que foi um

desastre), na compensação (que foi grotescamente irresponsável), no modelo de originar

e distribuir (que estava cheio de irresponsabilidade e fraude) e assim por diante.

Sem dúvida as pessoas escaldadas por esta crise vão levar a sério esses conselhos, por

algum tempo. Mas daqui a alguns anos -20, se tivermos sorte, menos de 10, se os

estragos forem contidos pelas autoridades- serão águas passadas. Nos sistemas

financeiros desregulamentados as crises são inevitáveis, como terremotos em uma área

de falha. Só o momento é incerto.

Quais, afinal, são as implicações para os governos hoje? As perguntas são duas: como

reestruturar o regulamento para o longo prazo? E quanto de suas ferramentas para crises

devem usar agora?

Meu colega John Kay diz que a regulamentação deve ser restrita. Seu argumento se

baseia em duas propostas: primeiro, o sistema de pagamentos é a principal função de

utilidade financeira; e, segundo, os reguladores não podem prever com sucesso as

decisões de enormes instituições dirigidas por pessoas mais bem pagas e mais

motivadas que eles próprios.

Kay afirma que os governos nem sequer deveriam fingir que podem estabilizar o

sistema financeiro. Em vez disso, precisam tentar "isolar a economia real das

conseqüências da instabilidade financeira". O último, ele sugere, pode ser obtido

garantindo os pequenos depósitos, criando um regime especial de resoluções para os

bancos e tornando o esquema de seguro de depósitos um credor preferido.

Acho a posição de Kay ao mesmo tempo atraente e irreal.

Um motivo importante para essa última opinião é que os governos definem

adequadamente a provisão para intermediação financeira e seguro como funções de

utilidade essenciais na economia moderna. Outra é que é impossível proteger a

economia real de uma ruptura do sistema de crédito. Por isso os governos não podem

prometer com credibilidade lavar as mãos em um colapso financeiro. Essa é a lição de

pelo menos meio século de história.

Uma maior regulamentação é inevitável, infelizmente, mesmo que condenada a ser

imperfeita. Dois passos devem ser dados. Um é procurar regras simples para melhorar a

operação do sistema como um todo, sendo óbvia a exigência de capitais contracíclicos.

O outro passo, muito mais polêmico, é uma mudança na psicologia da supervisão que se

afaste da tese de que as instituições sabem o que estão fazendo. Em particular, deve-se

dar muito mais atenção ao comportamento que parece racional para cada instituição,

mas não pode ser racional se todas participarem dele ao mesmo tempo. Por exemplo,

financiar bolhas de preços da habitação com empréstimos equivalentes a 100% do valor

7

mal avaliado, porque os preços sempre sobem.

Hoje, porém, as autoridades também devem se perguntar se o que elas estão fazendo

tornará o sistema mais seguro quando a crise passar. Por esses padrões, a decisão de não

salvar o Lehman pareceu certa. Mas também foi arriscada, porque temos de superar a

crise. Esperemos que a decisão seja uma parte da solução, e não um agravamento. Eu

não apostaria nesse resultado benigno.

PAULO NOGUEIRA BATISTA JR.

Crepúsculo dos ídolos

(18/09/2008)

CARO LEITOR , estou perplexo.

Não sei por onde começar. O desastre financeiro aqui nos EUA é de proporções

impressionantes. Nunca vi nada igual em minha vida. E olhe, leitor, posso lhe assegurar

que já vi e vivi muita coisa: a crise da dívida externa dos anos 80, as crises cambiais da

década de 90, entre muitos outros episódios.

Mas a atual crise é muito diferente desses episódios. Ela tem como epicentro o sistema

financeiro dos EUA -o maior, o mais sofisticado e, até recentemente, o mais respeitado

do mundo. Na década de 90, as crises tinham origem na periferia da economia mundial,

em lugares como México, Tailândia ou Rússia. Agora, a maior economia do mundo é o

palco de acontecimentos tenebrosos.

A confiança nos EUA e, em especial, nas suas instituições financeiras foi

profundamente abalada. Depois do que aconteceu com Bear Stearns, Fannie Mae,

Freddie Mac, Lehman Brothers, Merrill Lynch, AIG -todas elas instituições de tradição

e credibilidade-, ninguém acredita mais em ninguém.

A tempestade financeira parece não ter fim. Os preços dos imóveis continuam caindo. O

sistema financeiro ainda tem muitas bandas podres, não só nos EUA como também na

Europa Ocidental. Outras instituições de porte e renome devem falir ou precisar de

socorro oficial.

Há uma certa ironia na situação atual. Um governo comprometido com o livre mercado,

avesso à regulação financeira e à participação do Estado na economia, está sendo

forçado a praticar uma das maiores intervenções da história. Na prática, grande parte do

sistema financeiro está sendo nacionalizada.

Aliás, a aversão à regulação do sistema financeiro foi um dos fatores que contribuíram

para o acúmulo de graves distorções e vulnerabilidades. É provável que um dos

resultados da crise venha a ser o fortalecimento da regulação e a supervisão não apenas

dos bancos, mas de um conjunto maior de agentes financeiros. Após a crise, o sistema

financeiro será provavelmente menor e menos livre do que foi até agora.

O Tesouro e o BC americanos enfrentam um dilema que é clássico, mas que raramente

se apresenta de forma tão aguda. Por um lado, o governo precisa socorrer as instituições

de grande porte para fazer face ao chamado risco sistêmico, isto é, o risco de que o

colapso de uma grande firma leve a uma destrutiva reação em cadeia dentro do sistema

financeiro. Por outro, essas intervenções costumam ter um custo elevado para as contas

públicas e, em última análise, para o contribuinte.

Além disso, elas podem envolver um "risco moral", isto é, solapar a disciplina no

mercado e estimular comportamentos arriscados.

Em situações de extrema instabilidade, como a atual, o risco sistêmico tende a ganhar

precedência em relação ao custo fiscal e ao "risco moral". Porém, no fim de semana

passado, o governo americano tomou uma decisão muito arriscada: resolveu permitir o

8

colapso do Lehman Brothers, um dos maiores e mais tradicionais bancos de

investimento dos EUA. Alguns afoitos se aventuraram a celebrar a vitória das

preocupações com o "risco moral".

Bem. A hegemonia do "risco moral" não durou 48 horas. O colapso do Lehman

desencadeou um pandemônio nos mercados. No final da terça-feira, o Fed teve que

anunciar uma intervenção muito maior do que teria sido a do Lehman: US$ 85 bilhões

para salvar uma das maiores seguradoras do mundo -a AIG. Não obstante, os mercados

ainda estão extremamente nervosos.

A crise continua.

PAULO NOGUEIRA BATISTA JR., 53, escreve às quintas-feiras nesta coluna. Diretor-executivo no

FMI, representa um grupo de nove países (Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Haiti, Panamá, República

Dominicana, Suriname e Trinidad e Tobago).

VINICIUS TORRES FREIRE

Choque, pavor e dólar no colchão

(18/09/2008)

INVESTIDORES grandes do mundo inteiro guardavam ontem dinheiro no colchão.

Zilhões de dólares foram investidos em papéis que não rendem nada -na verdade, se

perde dinheiro, se descontada a inflação. Os investidores compraram em massa títulos

do Tesouro americano de curto prazo (menos de um ano). Quanto maior a procura,

menor o rendimento de tais papéis. O título de três meses, na prática, não rendia nada

ontem. Não se via coisa assim desde a Segunda Guerra Mundial. Isso é "choque e

pavor", como foi apelidada a estratégia americana na invasão do Iraque.

Trata-se do terceiro dia de congelamento dos mercados de crédito do mundo rico. Ou

algo assim como "o dia em que a Terra parou" no mundo das finanças. Bancos não

emprestam dinheiro aos outros. Isso é pavor de que o banco com quem se faz negócios

hoje esteja morto amanhã. Para quem tem dinheiro grosso, é melhor estacioná-lo no

Tesouro com rendimento abaixo de zero do que arriscá-lo na praça.

As ações de bancos americanos de investimento apanharam muito. O custo de fazer

seguro de crédito oferecido a tais instituições foi à Lua -isso significa que tais bancos

vão pagar muito caro para obter dinheiro e cobrir perdas, se conseguirem fazê-lo. Como

muitos não o conseguirão, os governos dos EUA e do Reino Unido simplesmente dão

um jeito de obrigar a venda de tais instituições. Nos EUA, por ora, é o caso do

Washington Mutual, banco de poupança que vai a leilão; no Reino Unido, do HBOS, a

maior financiadora de hipotecas. O Morgan Stan- ley, banco de investimento, negocia

fusão com o Wachovia. Seria o quarto dos cinco irmãos a desaparecer (depois de Bear,

Lehman e Merrill Lynch; sobra só o Goldman Sachs).

Todo esse choque extra é efeito da quebra do Lehman Brothers e da estatização da

maior seguradora dos EUA, a AIG, desastres que deixaram as contrapartes de tais

companhias em maus lençóis, com vários tipos de papéis micados na mão. Em menor

escala, o medo deriva do fato de um fundo de investimentos de varejo ter suspendido os

saques de seus clientes depois de anunciar perdas com a quebra do Lehman. Teme-se

que investidores comuns assustados corram para sacar o dinheiro de outros fundos ou de

bancos a fim de guardá-lo num colchão de fato.

A venda em liquidação é ao menos uma saída parcial para a crise. Mas resta o problema

dos trilhões de papéis em putrefação na praça (imobiliários, derivativos de crédito), pois

o mercado imobiliário continua a afundar. Instituições financeiras e empresas com os

9

cofres cheios de tais papéis não têm onde tomar dinheiro ou vão pagar muito caro.

Assim, a crise continua. Ou a coisa se resolve em quebra catastrófica, em lentíssima

digestão (anos e anos), ou o governo compra toda a papelada podre (o Tesouro dos

EUA anunciou que vai fazer dívida extra a fim de financiar o Fed). É o que sugeriram

ontem Paul Volcker e Nicholas Brady, literalmente. Volcker foi o banqueiro central que

levou os juros americanos ao céu para dar cabo da inflação na virada dos anos 70 para

os 80. Brady foi o secretário do Tesouro que controlou a renegociação da dívida

caloteada da América Latina, entre os anos 80 e 90. Eles entendem de desastres globais.

Falha "geológica" expõe sistema frágil (16/09/2008)

Abalo sísmico no mercado financeiro revela como o setor construi inovações e se

expandiu em bases inconsistentes

Operações da banca privada sem fiscalização oficial ruem e dificultam avaliação

exata das perdas, necessária para controlar colapso

GILLIAN TETT

DO "FINANCIAL TIMES"

Nesta década, o sistema financeiro ocidental parece uma cidade do Terceiro Mundo,

construída sobre uma falha geológica e crescendo em ritmo acelerado. Em teoria, seus

bem remunerados habitantes sempre souberam que um grande terremoto era possível e

chegaram até ocasionalmente a olhar através da lama para verificar as fundações dos

edifícios.

Mas a maior parte dos financistas estava tão ocupada com a expansão de seus negócios

que essas verificações de segurança em geral foram perfunctórias. E as pessoas pagas

para monitorar as fundações -as autoridades regulatórias- encontraram dificuldades para

realizar a tarefa em meio à neblina que o frenesi de construção e inovação do setor fazia

levantar.

Agora, porém, o terremoto chegou, e com uma violência que poucos esperavam. E à

medida que nomes como o do Lehman Brothers desabam numa nuvem de poeira, tornase chocantemente óbvio até que ponto eram frágeis algumas das fundações das finanças

modernas, tendo em conta as vastas atividades que sustentavam.

Em retrospecto, por exemplo, hoje parece loucura que as autoridades tenham um dia

permitido a uma instituição como o Lehman operar nos últimos anos com nível de

alavancagem de 35 vezes ou mais seu capital. Afinal, com tamanhas dívidas empilhadas

numa base minúscula de capital, não é necessária uma grande deterioração nos preços

dos ativos para causar pânico.

Mas ficou também dolorosamente evidente que a infra-estrutura logística que sustenta o

moderno sistema financeiro é preocupantemente instável em parte porque foi montada

ao improviso, por diversos protagonistas do setor privado.

Tomem por exemplo o mercado de CDS ("credit default swaps"), que movimenta US$

62 bilhões. Grupos como a ISDA (Associação Internacional de Swaps e Derivativos)

vêm trabalhando incansavelmente nos últimos anos para criar contratos legais que

estipulem o que acontece quando a contraparte num contrato de CDS quebra. E nas

últimas 48 horas a ISDA vem trabalhando com o Fed de Nova York a fim de

implementar esses procedimentos no caso do Lehman.

Mas ainda não está claro, e isso é muito grave, se essas medidas bastarão para

compensar o pânico. O mercado de derivativos se baseia em contratos privados e

bilaterais que podem variar em termos de detalhes. Muitos bancos não têm recursos para

10

enfrentar as dificuldades logísticas da liquidação de uma montanha de transações.

Na melhor das hipóteses, isso significa que o mundo do crédito poderia agora enfrentar

semanas de incerteza; na pior, alguns mercados poderiam se congelar, criando reações

em cadeia e tornando ainda mais difícil estabelecer o valor dos ativos de crédito

problemáticos, no Lehman e outros.

Não surpreende que siga existindo incerteza quanto ao escopo exato dos ativos tóxicos

do Lehman (as estimativas vão de US$ 40 bilhões a US$ 80 bilhões). Nem que as

autoridades regulatórias agora lamentem seu fracasso em reforçar as fundações do setor

de derivativos negociados privadamente.

É justo apontar que os bancos haviam criado planos, recentemente, para enxugar os

contratos CDS e colocar essas atividades em uma Bolsa regulamentada, em lugar de

depender de transações privadas bilaterais, sem fiscalização oficial. Mas essas reformas

sensatas não se materializaram ainda, e já se tornaram necessárias, o que explica a

corrosiva sensação de incerteza.

A boa notícia, claro, é que os acontecimentos estão acelerando o processo de reforma e

forçando bancos e corretoras a considerar essas questões seriamente. Caso o sistema de

derivativos consiga cambalear até a semana que vem sem congelar, no futuro ele

parecerá mais confiável.

Ainda mais importante, as quebras e as fusões estão removendo parte da capacidade

excedente e da alavancagem que vinham prejudicando o sistema financeiro. Essa é uma

precondição essencial para a recuperação. De fato, existe uma boa chance de que,

quando os historiadores narrarem a história, retratem a implosão do Lehman como o

ponto mais baixo do grande choque do crédito em 2007/8.

No entanto, antes que uma verdadeira recuperação possa começar, há ainda um

desdobramento necessário: os investidores têm de começar a crer que preços genuínos

de liquidação surgiram para os ativos tóxicos que residem nas carteiras do Lehman e de

outros.

E, embora os acontecimento possam acelerar essa limpeza, o momento crucial ainda não

chegou em larga escala. Restam muita incerteza e opacidade.

Aguardem novos choques. Talvez ainda precisemos de muitos meses antes que os

destroços de uma década de exageros financeiros sejam removidos.

ANÁLISE

Versão pós-moderna de corrida aos bancos (16/09/2008)

PAUL KRUGMAN

DO "NEW YORK TIMES"

O sistema financeiro dos EUA entrará em colapso nos próximos dias? Não creio, mas

estou longe da certeza.

Para compreender o problema, é preciso saber que o velho mundo dos bancos, no qual

instituições abrigadas em grandes edifícios de mármore aceitavam depósitos e

emprestavam dinheiro a clientes de longo prazo, em larga medida desapareceu,

substituído por aquilo que costuma ser designado como "o sistema bancário paralelo".

Os bancos que operavam contas-correntes, aqueles dos edifícios de mármore, hoje

desempenham papel menor em canalizar fundos dos poupadores aos interessados em

empréstimos; a maior parte dos negócios são executados em complexas transações

organizadas por instituições "não depositárias", como o Bear Stearns e o Lehman

11

Brothers.

O novo sistema deveria fazer um trabalho melhor em distribuir e reduzir riscos. Mas,

depois da crise da habitação e da resultante crise hipotecária, parece aparente que o

risco não foi exatamente reduzido, mas ocultado: número demasiado de investidores não

fazia idéia de sua exposição.

E, à medida que as incógnitas não conhecidas se tornam incógnitas conhecidas, o

sistema vem começando a sofrer versões pós-modernas de uma corrida aos bancos. Elas

não se assemelham às versões passadas: com poucas exceções, não estamos falando

sobre multidões de investidores perturbados batendo nas portas cerradas dos bancos.

Em lugar disso, falamos de apertões frenéticos nos mouses e telefonemas igualmente

urgentes, à medida que os protagonistas dos mercados financeiros retiram suas linhas de

crédito e tentam desmontar os riscos gerados por suas contrapartes em transações. Mas

os efeitos econômicos -o congelamento do crédito, a espiral de queda nos valores dos

ativos- são os mesmos das grandes corridas aos bancos nos anos 1930.

E eis a questão: as defesas instaladas para impedir que essas corridas aos bancos

retornassem, basicamente garantias federais aos saldos de contas-correntes e acesso a

linhas de crédito no Fed (o BC dos EUA), só protegem os sujeitos nos edifícios de

mármore, que não ocupam posição central na atual crise. Isso cria uma verdadeira

possibilidade de que 2008 venha a ser 1931 revivido.

É fato que as autoridades estão conscientes dos riscos -antes de assumir a

responsabilidade por salvar o mundo, Ben Benanke, do Fed, era um dos principais

especialistas sobre a Grande Depressão. Assim, ao longo de 2007, o Fed e o Tesouro

orquestraram planos de resgate improvisados. Linhas especiais de crédito com

acrônimos impronunciáveis foram oferecidas a instituições não depositárias. O Fed e o

Tesouro intermediaram um acordo que protegeu as contrapartes do Bear Stearns -as

instituições que representavam as pontas opostas de suas transações-, mas não os

acionistas do banco.

E, na semana passada, o Tesouro tomou o controle da Freddie Mac e Fannie Mae, as

grandes do crédito hipotecário.

Mas as conseqüências desses resgates estão enervando as autoridades. Para começar,

elas estão assumindo riscos pesados com o dinheiro dos contribuintes. Por exemplo,

hoje boa parte da carteira do Fed está amarrada a empréstimos lastreados por cauções

dúbias. Além disso, os funcionários do governo também estão preocupados com a

possibilidade de que seus esforços de resgate encorajem comportamento ainda mais

arriscado no futuro.

A verdadeira resposta ao problema seria, evidentemente, agir preventivamente antes que

tivéssemos chegado a esse ponto. Mesmo deixando de lado a óbvia necessidade de

regulamentar o sistema bancário paralelo caso instituições precisem ser resgatadas como

se fossem bancos, por que fomos apanhados tão despreparados? Quando o Bear Stearns

quebrou, muita gente comentou a necessidade de um mecanismo de "liquidação ordeira"

para os bancos de investimento em colapso. Bem, já faz seis meses. Onde está o

mecanismo? Por isso estamos aqui, com o secretário do Tesouro, Henry Paulson,

aparentemente disposto a acreditar que jogar roleta-russa com o sistema financeiro dos

EUA era sua melhor opção.

Uma longa sombra (23/09/2008)

O fato de nada de tão ruim quanto a Depressão ter acontecido até hoje é notável

12

NIALL FERGUSON

DO "FINANCIAL TIMES"

ALAN GREENSPAN , o mestre dos momentos oportunos, na semana passada

descreveu a atual crise financeira como "algo que provavelmente acontece apenas uma

vez por século". A Grande Depressão começou menos de 80 anos atrás, mas o fato é

que estamos em um século diferente. Não importa que essa seja ou não a pior crise que

o mundo enfrentará daqui até 2099, o fato de que nada tão ruim quanto a Depressão

tenha acontecido entre os anos 1930 e o presente é em si notável. Foi Hyman Minsky,

um dos primeiros economistas de sua geração a pensar seriamente sobre crises

financeiras, que observou em 1982 que o mais significativo evento econômico desde a

Segunda Guerra Mundial (1939-45) "é algo que não aconteceu: não houve uma

depressão profunda e duradoura". Será que é isso está começando agora? Se for o caso,

não admira que os luminares de Wall Street tenham sido apanhados tão desprevenidos.

Afinal, a carreira média de um presidente-executivo de banco dura pouco mais de 25

anos. E entre 1983 e 2007, não aconteceu coisa alguma que pudesse preparar os atuais

mestres do universo para o que estamos vivendo. Nem de longe. Um boletim publicado

pelo fundo de hedge Bridgewater definiu a situação de maneira crua: "Com as taxas de

juros a caminho do zero, os intermediários financeiros quebrados e a desalavancagem a

meio curso, parece que estamos a caminho de um novo domínio no qual as ferramentas

monetárias tradicionais não funcionam". O domínio em questão provavelmente terá

"uma dinâmica ao modo dos anos 30". Os acontecimentos deste mês certamente tiveram

um ar de anos 1930. A nacionalização das instituições de crédito hipotecário, a quebra

do Lehman Brothers, a tomada de controle do Merrill Lynch pelo Bank of America e o

resgate do governo à AIG, a maior seguradora do país: qualquer um desses episódios,

isolado, teria constituído uma grande crise financeira nos anos 1980 e 1990. Na semana

passada, quando perguntaram a Ken Lewis, presidente do Bank of America, quantos dos

8.500 bancos americanos ele acreditava que sobreviveriam à compressão de crédito, ele

respondeu: "cerca de metade". A falência de mais de 4.000 bancos certamente

representaria uma Depressão 2.0 (ainda que, a bem da verdade, o número total de

bancos estaduais e nacionais a desaparecer nos EUA entre 1928 e 1933 tenha chegado a

11 mil). Exceto pelo fato de que não estamos vivendo uma depressão clara, pelo menos

não ainda. Para começar, o governo federal é imensamente maior do que era quando a

Grande Depressão começou. E tem injetado dinheiro na economia de uma maneira que

causaria horror ao presidente Herbert Hoover e receberia aplausos de John Maynard

Keynes. O déficit do Orçamento federal ficará pouco abaixo de US$ 490 bilhões no ano

fiscal de 2009. Exatamente: meio trilhão de dólares em novas dívidas. Do começo ao

fim, enquanto isso, o Federal Reserve (Fed, o BC dos EUA) vem tentando fazer

exatamente o oposto do que fez durante a Depressão: está combatendo a compressão de

crédito por meio de cortes de juros e injeções dirigidas de liquidez no sistema, e

estendeu aos bancos de investimento linhas de crédito que no passado estavam

reservadas aos bancos comerciais, enquanto relaxa suas regras quanto a cauções. Além

de tudo, Hank Paulson, secretário do Tesouro, na sexta-feira anunciou a criação de uma

instituição que usaria dinheiro dos contribuintes para adquirir ativos lastreados por

títulos hipotecários problemáticos das instituições financeiras. De acordo com Paulson,

o plano poderia envolver até US$ 700 bilhões em dispêndios governamentais

adicionais. Outros, como Ken Rogoff, economista da Universidade Harvard, estimaram

o custo como mais próximo de US$ 1 trilhão. Essa última medida deve mais aos anos

1980 do que aos anos 1930. O modelo é a Resolution Trust Corporation, criada em 1989

para adquirir maus empréstimos de instituições insolventes de poupança e empréstimos,

13

as instituições locais de crédito hipotecários que foram o cerne da última grande crise do

mercado imobiliário dos EUA. O custo final da crise do setor de poupança e

empréstimos, que durou de 1986 a 1995, foi de US$ 153 bilhões, ou cerca de 3% do

PIB de 1989. Os contribuintes arcaram com US$ 124 bilhões do prejuízo. Dado o

volume e a complexidade muito maiores dos ativos problemáticos atuais, e a dificuldade

muito maior em determinar seu valor, a conta da nova RTC deve ser muito mais alta,

talvez atingindo 7% do PIB. Taxas de juros baixas e investimento de dinheiro público

gerado por elevação do déficit orçamentário foram as técnicas recomendadas por

Keynes e outros estudiosos dos anos 1930 como soluções para o problema da

Depressão. Essas técnicas sofreram usos e abusos imensos nos anos 1960 e 1970,

quando não houve depressão, e o resultado final foi uma inflação desastrosa. Será que

essas técnicas funcionarão agora? Até o momento, conseguiram promover o que seria

possível chamar de uma Grande Repressão. Na verdade reprimiram, mas não curaram, a

depressão. A questão é determinar, como sugeririam certas teorias psicológicas, se

repressão é uma estratégia sustentável ou se, em dado ponto, o paciente terá de deixar

de negar os fatos, se curvar à realidade e admitir a verdade terrível. As autoridades terão

sucesso em manter a depressão reprimida? Entre as razões pelas quais podem fracassar,

a política talvez tenha posição preponderante. E consola pouco pensar que o mundo não

precisará

passar

de

novo

por

isso

antes

do

próximo

século.

O historiador britânico NIALL FERGUSON é professor em Harvard. Seu novo livro, "The Ascent of

Money: A Financial History of the World" [A Ascensão do Dinheiro: História Financeira do Mundo], sai

pela Penguin no fim de outubro

Dinheiro por lixo (23/09/2008)

Se o plano do governo Bush for aprovado como está, teremos muito a lamentar

PAUL KRUGMAN

DO "NEW YORK TIMES"

ALGUNS CÉTICOS estão classificando o plano de US$ 700 bilhões que o

secretário do Tesouro dos EUA, Henry Paulson, propôs para resgatar o sistema

financeiros americano de "dinheiro por lixo". Outros chamam o pacote de "Lei de

Autorização do Uso de Força Financeira", parodiando a "Lei de Autorização de Uso da

Força Militar", o infame projeto que deu luz verde ao governo Bush para a invasão do

Iraque. As duas ironias são justas. Todos concordam em que é preciso fazer alguma

coisa grande. Mas Paulson está exigindo para ele mesmo e para seu sucessor poderes

extraordinários quanto a usar o dinheiro dos contribuintes em apoio a um plano que, no

meu entender, não faz sentido. Há quem diga que deveríamos simplesmente confiar em

14

Paulson, porque ele é um cara inteligente que sabe o que está fazendo. Mas isso é

apenas parcialmente verdade: ele é mesmo um cara inteligente, mas o que, exatamente,

na experiência dos últimos 18 meses -período em que Paulson repetidamente declarou

que a crise financeira estava "sob controle" e ofereceu uma série de soluções frustradasjustifica a crença de que ele sabe o que está fazendo? Paulson está agindo de improviso,

como todos nós. Assim, vamos tentar refletir sobre o assunto por nossa conta. Tenho

uma visão em quatro passos sobre a crise financeira. 1. O estouro da bolha da habitação

levou a uma alta nas inadimplências e na execução de hipotecas, o que por sua vez

resultou em queda nos preços dos títulos lastreados por hipotecas -ativos cujo valor

deriva em última análise dos pagamentos de hipotecas. 2. Esses prejuízos financeiros

deixaram muitas instituições financeiras com falta de capital -uma escassez de ativos em

comparação com suas dívidas. O problema é especialmente severo porque todo mundo

assumiu dívidas pesadas durante os anos da bolha. 3. Porque as instituições financeiras

apresentam capital insuficiente com relação à sua dívida, elas não vêm podendo ou

querendo oferecer o crédito de que a economia necessita. 4. As instituições financeiras

vêm tentando pagar suas dívidas por meio da venda de ativos, incluindo aqueles títulos

lastreados por hipotecas, mas isso vem forçando uma queda nos preços dos ativos e

agrava ainda mais sua posição financeira. O círculo vicioso que temos é conhecido

como "paradoxo da desalavancagem". O plano de Paulson dispõe que o governo adquira

até US$ 700 bilhões em ativos problemáticos, principalmente títulos lastreados por

hipotecas. Como isso resolveria a crise? Bem, a medida poderia -vejam bem, poderiadeter o círculo vicioso da desalavancagem, o passo quatro de minha descrição sumária.

Mas nem isso fica claro: os preços de muitos ativos, não só aqueles que o Tesouro

propõe adquirir, estão sob pressão. E mesmo que o círculo vicioso seja limitado, o

sistema financeiro ainda continuará paralisado por capital insuficiente. Ou melhor,

ficará paralisado por capitalização insuficiente a não ser que o governo federal pague

um ágio absurdo pelos ativos que adquirir -o que daria às companhias financeiras, seus

acionistas e dirigentes- um imenso lucro extraordinário à custa do contribuinte. Eu

cheguei a dizer que o plano não me satisfaz? A lógica da crise parece requerer

intervenção não no passo 4, mas no passo 2: o sistema financeiro necessita de mais

capital. E, se o governo vai fornecer capital a companhias financeiras, deveria receber

aquilo a que as pessoas que fornecem capital têm direito: uma participação acionária, de

modo que todos os ganhos, caso o plano de resgate funcione, não beneficiem aqueles

que causaram a confusão, para começar. Foi isso que aconteceu na crise das instituições

de poupança e empréstimo, no final dos anos 1990: as autoridades federais tomaram o

controle dos bancos problemáticos, não apenas de seus ativos. Também foi isso o que

aconteceu com a Fannie Mae e a Freddie Mac. (E, aliás, aquele resgate cumpriu a

missão pretendida. As taxas de juros hipotecários caíram acentuadamente desde que o

governo federal tomou o controle das instituições.) Mas Paulson insiste em que deseja

um plano "limpo". "Limpo", no contexto, quer dizer um resgate financiado pelo

contribuinte, mas sem precondições -os resgatados não precisarão retribuir. Por que isso

seria vantagem? Acrescentemos a isso que Paulson também exige autoridade ditatorial e

imunidade contra revisões "por qualquer tribunal judicial ou agência administrativa", e

eis uma proposta inaceitável. Estou ciente de que o Congresso está sob imensa pressão

para aprovar o plano de Paulson nos próximos dias, com no máximo algumas poucas

modificações que o tornem menos ruim. Basicamente, depois de passar um ano e meio

dizendo a todo mundo que as coisas estavam sob controle, o governo Bush agora afirma

que o céu está caindo e que, para salvar o mundo, temos de fazer exatamente o que eles

estão dizendo, e já! Mas eu aconselharia o Congresso a parar um minuto, respirar fundo

e tentar redefinir seriamente a estrutura do plano, para que ele trate dos problemas reais.

15

O Legislativo não deveria se curvar à pressão -caso o plano seja aprovado em forma

semelhante à atual, teremos todos muito a lamentar, em um futuro não muito distante.

ENTREVISTA - EDUARDO GIANNETTI (29/09/2008)

Mundo financeiro passa da embriaguez à ressaca

moral

Economista aponta "colapso da confiança" e prevê período de forte

regulamentação

O economista Eduardo Giannetti vê uma ressaca moral nos mercados, que segue a

embriaguez que estimulou a tomada de risco sem precedentes pelos investidores. Diz

que há um problema ético na "arrumação da casa" porque a euforia trouxe lucros

privados para poucos, mas a conta será socializada para todos. Ele não acredita que,

mais pobres, as pessoas fiquem menos felizes e afirma que a "angústia" maior é não

saber o tamanho dos prejuízos e das privações que virão.

TONI SCIARRETTA

DA REPORTAGEM LOCAL

Giannetti diz que o mundo financeiro ganhou uma "musculatura irreal" na economia e

passa hoje por um "colapso da confiança". Ele prevê um período de forte

regulamentação, até que, mais uma vez, a criatividade do mercado crie novos produtos,

que traga riscos maiores e desconhecidos. Leia trechos de entrevista.

FOLHA - Os bancos perderam a confiança e pararam de emprestar entre si. A

confiança é muito tênue?

EDUARDO GIANNETTI - Todo o sistema financeiro do mundo hoje está baseado em

crenças e confiança. A nota de real que eu e você temos no bolso não passa de uma

promessa sem lastro. Se a gente perder a confiança nesse papel, ele desaparece. Tudo

está baseado em crenças, promessas e expectativas. A confiança custa para ser

construída, mas é muito rápida de ser destruída, principalmente quando se vê o colapso

sucessivo de bancos.

FOLHA - Os bancos e os investidores tinham consciência dos riscos que estavam

correndo?

GIANNETTI - Às vezes, você está em uma situação perigosa sem saber o risco que

está correndo. No momento em que as pessoas se tornam cientes, elas entram em

pânico. Avicena [filósofo islâmico], lá no século 11, já descreveu essa experiência.

Disse que o homem não sente dificuldade em caminhar por uma tábua enquanto acredita

que ela está apoiada no chão, mas vacila e depois despenca ao se dar conta de que

estava suspensa sobre um abismo.

FOLHA - Como o mundo sai tão rápido do excesso de segurança para uma crise de

confiança?

GIANNETTI - O que aconteceu no mundo foi um coquetel muito perigoso. Tivemos

16

um período muito longo de juros baixos, uma expansão enorme da liquidez, um

crescimento econômico sem pressão inflacionária, uma criatividade espantosa para

inventar novos produtos financeiros, e a tecnologia da informação acelerou o ritmo de

acontecimento das coisas. Com a desregulamentação do mercado, gerou uma situação

de complexidade e de interdependência que ninguém compreende bem sua dinâmica.

FOLHA - As pessoas se iludiram?

GIANNETTI - Quando tudo está indo bem, o apetite pelo risco aumenta. As pessoas

vão ficando mais confiantes e fazendo apostas maiores. Tinha uma falácia de que esses

novos produtos financeiros permitiam precificar e distribuir melhor o risco no sistema coisa que se mostrou complemente furada; era exatamente o contrário. Quando se

começa a ter os indícios de que a rentabilidade não ocorrerá e surge um problema como

foi no mercado de crédito de alto risco nos EUA, você tem uma percepção de que foi

longe demais, que as perdas vão ocorrer e serão grandes. Aí a psicologia gira na direção

contrária e acontece uma terrível aversão ao risco. Você vê risco em tudo.

FOLHA - O modelo de banco de investimento está condenado?

GIANNETTI - O Goldman Sachs tinha US$ 25 aplicados para cada US$ 1 de caixa.

Houve uma hipertrofia das finanças. No início da década de 80, o lucro dos bancos

representava 10% do lucro total da economia americana. Agora, é 40%. É muito difícil

imaginar que haja valor criado por traz dessa lucratividade. É uma coisa artificial. É

muita gente tentando ganhar manipulando dinheiro.

FOLHA - Mas isso estourou...

GIANNETTI - Sim, foi algo que resultou de um certo delírio coletivo, ganhou vida

própria e se abateu sobre as pessoas. Não é novidade. Desde a febre das tulipas, no

século 16, vem se repetindo indefinidamente. O que muda agora é o grau de

complexidade e de interdependência.

FOLHA - O que vem depois? Um período de forte regulação?

GIANNETTI - Sim. O [Henry] Paulson [secretário do Tesouro] foi chamado para fazer

um movimento de liberalização. Ele está implementando uma das ações mais

intervencionistas do Estado. Não é a primeira vez, o Nixon chamou os economistas de

Chicago, Milton Friedman entre eles. Quando a coisa apertou, implantou um controle de

preços e salários. E ainda declarou: Somos todos keynesianos agora.

FOLHA - Por que a maioria dos economistas errou suas previsões?

GIANNETTI - No momento de incertezas, o espectro dos prognósticos se expande. A

dispersão de previsões e de opiniões se torna muito maior do que no período de

normalidade, em que as previsões convergem. Como trabalhar isso? Há dois limites: o

otimista e o pessimista. Nós estamos vivendo uma coisa parecida com 2001, no estouro

da bolha da internet, que foi a menor recessão nos EUA. Foi [em forma de] um "V". A

coisa caiu, teve uma certa vertigem e depois voltou. No limite de pessimismo, vem o

"L". Cai e se arrasta, como na Depressão de 1929 e na recessão no Japão, nos anos 90.

O cenário intermediário é o "U", que não é tão simples como foi em 2001, mas não é tão

crônico quanto o "L".

FOLHA - E qual o cenário desta vez?

GIANNETTI - Estamos passando por algo bem mais sério que o "V", mas também

duvido que se transforme num "L". Nos anos 30, no momento em que deveria expandir

17

a liquidez, o Fed contraiu e gerou uma forte desconfiança que levou a uma depressão

crônica. No Japão, duas coisas aconteceram que não tendem a se repetir. Primeiro, a

política monetária ficou impotente porque houve deflação. O cidadão guardava o

dinheiro debaixo do colchão e, quando ia gastar, valia mais porque os preços caíram. E

o governo, em conluio com os bancos, em vez de explicitar as perdas, jogou para baixo

do tapete. Em vez da dor curta e aguda, preferiram uma dor crônica suave, mas que se

arrastou por anos. Nesse aspecto, os americanos são corajosos. Quando quebram, fazem

dispensas, tomam medida drástica e limpam rapidamente o passado. É uma cultura

quase filosófica dos americanos com o desassombro do recomeço, que não tem na

cultura oriental.

FOLHA - Essa crise ameaça a hegemonia americana?

GIANNETTI - Tem muita gente torcendo para isso. Não vejo os EUA em processo de

declínio, mas o mundo é dinâmico e está mudando. Os EUA continuam sendo a maior

economia do mundo e a força mais inovadora em termos de patentes, tecnologia e

criatividade.

FOLHA - O mundo sai pobre dessa crise. As pessoas estão mais tristes?

GIANNETTI - Não acho. A gente se desfaz de muitas ilusões. Havia quase uma

embriaguez de enriquecimento sem trabalho. E isso tira muitos talentos para a

especulação. Uma coisa é a crise financeira e outra são as seqüelas no mundo real:

desemprego, fome, pobreza. O tamanho das seqüelas dessa crise ainda está em aberto.

Nessas horas, ajuda muito pensar no pior cenário. Pode ser que tenhamos uma recessão

de dois ou três anos. E daí? Será que o mundo não estava precisando de uma pausa para

respirar? Será que não vivemos um frenesi de consumo de recursos naturais e não

podemos ter uma trégua para repensar um pouco o lugar do econômico na vida humana?

Será que faz tanto sentido concentrar tanto da nossa atenção no sucesso financeiro? Será

que não está na hora de isso ocupar um segundo plano?

FOLHA - É justo o socorro aos bancos com dinheiro do contribuinte?

GIANNETTI - Quando os banqueiros estavam ganhando bilhões de dólares, tudo era

privado e particular. No momento em que esses banqueiros e esses grandes aplicadores

perdem bilhões, vem o governo e socializa jogando a conta para as gerações futuras.

Tem alguma coisa profundamente errada do ponto de vista ético nesse sistema. É uma

assimetria inaceitável de tratamento de ganhos e perdas.

FOLHA - O Brasil soube aproveitar essa euforia no mundo financeiro?

GIANNETTI - O país fez um ajuste muito importante e isso deu uma condição robusta

para assimilar o impacto dessa crise. O Brasil tinha um quadro de hipersensibilidade ao

mercado internacional. Bastava uma gripe lá fora para virar uma pneumonia aqui. Desta

vez, a casa estava arrumada.

ARTIGO

Agora, risco maior é de depressão global

(30/09/2008)

LUIZ GONZAGA BELLUZZO

COLUNISTA DA FOLHA

O Congresso norte-americano rejeitou o pacote de estabilização dos mercados que havia

18

sido proposto pelo Tesouro dos Estados Unidos. Essa decisão -que, espero, seja

reconsiderada- atesta a supremacia do preconceito e da baboseira ideológica sobre a

crítica realista e bem informada.

A peculiaridade das economias contemporâneas -onde a finança direta e securitizada é

predominante- é a alta sensibilidade dos preços dos ativos às flutuações da liquidez. Os

mecanismos de transmissão são rápidos, variados e muito poderosos.

Em primeiro lugar, a desregulamentação e a liberalização facilitaram o surgimento de

bancos-sombra na formação de posições longas nos mercados de capitais, financiadas

com recursos capturados nos mercados monetários. Isso permitiu os atuais níveis de

alavancagem dos "dealers" e "brokers", bem como dos fundos de hedge e outros

intermediários.

Quando os agentes foram surpreendidos por movimentos adversos dos preços e suas

perdas os obrigaram a liquidar posições para cobertura de margem, tanto o risco de

mercado como o risco de liquidez se ampliaram rapidamente.

A queda muito abrupta e profunda dos preços afugenta os financiadores desses ativos,

inviabilizando seus mercados. Na ausência de um socorro tempestivo do emprestador de

última instância, a propagação do pânico pode levar à ruptura do sistema de pagamentos

e à corrida bancária.

O "Financial Times" informa que o republicano Gresham Barret, da Carolina do Sul,

disse: "Meu temor é o governo mudar para sempre a América do livre mercado. Votarei

contra o pacote [proposto pelo Tesouro] porque acredito intensamente nos princípios do

livre mercado e na liberdade".

Barret não sabe, mas suas crenças ajudaram a conduzir a economia norte-americana (e

seus desdobramentos globais) em direção à crise financeira que ora a aflige e ao resto

do mundo.

Os praticantes das formidáveis inovações destrutivas -"os gatos gordos de Wall Street"não teriam prosperado em suas ousadias se à retaguarda não estivessem de prontidão os

fanáticos do livre mercado. O fervor livre-mercadista, ademais, encontrou alento nas

teorias dos sacerdotes dos mercados eficientes, os economistas acadêmicos (e outros

nem tanto) incumbidos de dar respeitabilidade científica a hipóteses improváveis.

Em minha modesta opinião, a aprovação do pacote de socorro -pela proposta do

Tesouro, US$ 700 bilhões seriam usados para a compra de títulos de má qualidade de

instituições financeiras norte-americanas-, tal como havia sido acertado no final de

semana entre as lideranças dos dois principais partidos políticos, não teria força para

reverter a curto prazo a quase paralisia dos mercados monetários.

Os "spreads" entre as taxas cobradas no interbancário e os títulos do Tesouro alcançam

níveis assustadores. Nessas condições, a aprovação do pacote de socorro tampouco seria

eficaz para desobstruir imediatamente os canais do crédito, bloqueados pela

desconfiança e pelo medo.

Ainda assim, um mínimo de sensatez recomendaria aprovar o pacote de estabilização,

com suas deficiências e limitações. Os devaneios ideológicos que negaram sua

aprovação podem levar a economia global não mais à recessão, já contratada, mas à

beira de uma depressão, com as funestas conseqüências para os que estão na base da

pirâmide social.

Então, será tarde para descobrir que não se trata de punir os culpados, mas de poupar os

inocentes.

LUIZ GONZAGA BELLUZZO , 65, é professor titular de Economia da Unicamp (Universidade

Estadual de Campinas). Foi chefe da Secretaria Especial de Assuntos Econômicos do Ministério da

19

Fazenda (governo Sarney) e secretário de Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo (governo

Quércia).

ARTIGO

Reservas elevadas reduzirão impacto

(30/09/2008)

ALEXANDRE SCHWARTSMAN

COLUNISTA DA FOLHA

Inesperadamente, a Câmara norte-americana rejeitou a proposta de resgate dos bancos

após líderes partidários terem concordado com um projeto que, mesmo bastante

diferente do esboçado pelo secretário do Tesouro, mantinha o desenho básico de

adquirir dos bancos US$ 700 bilhões de papéis lastreados em hipotecas. Não haverá,

portanto, até segunda ordem, o resgate dos bancos, que terão de carregar no seus

balanços esses títulos, cujo valor permanece uma incógnita.

Isso representa duro golpe para o setor bancário. Se há dúvidas sobre o valor desses

papéis, sem a troca deles por títulos públicos essa desconfiança apenas aumentará,

levando a uma queda adicional do seu valor de mercado. O problema, porém, é que essa

queda se manifestará de forma desproporcional sobre o crédito e o crescimento.

Com efeito, cada dólar de redução de valor de mercado desses papéis implica um dólar

a menos de capital do sistema bancário, com duas possíveis conseqüências. A menos

grave, mas praticamente certa na ausência do programa de resgate, seria a redução

significativa do volume de crédito. Como bancos tipicamente têm um volume de

empréstimos equivalente a um múltiplo do seu capital, esse mesmo dólar de capital a

menos vira um valor bem maior em termos de redução do crédito, reduzindo a demanda

doméstica norte-americana.

A mais grave, ainda que menos provável, seria o aprofundamento da onda de quebras de

instituições financeiras. De fato, a depender do montante de perda de valor dos papéis

lastreados em hipotecas, as perdas do banco podem superar o seu capital, o que

configura um problema de insolvência. Dada a profunda integração entre bancos,

falamos da possibilidade de uma crise de grandes proporções, com efeitos ainda mais

severos e duradouros sobre o nível de atividade.

De qualquer forma, portanto, vivemos a iminência de uma forte queda adicional do

crescimento americano, cujas conseqüências não podem ser ignoradas. Especificamente

no caso brasileiro, se é verdade que apenas pouco mais de 2% do PIB estão diretamente

expostos (via exportações) à economia americana, há outros canais pelos quais o país

pode sofrer impactos negativos.

O primeiro viria pela queda no preço de commodities na esteira da desaceleração

mundial.A elevação no preço desses bens implicou aumento no preço dos bens

exportados pelo Brasil relativamente àqueles que importamos. Isso tem permitido

aumentar as importações mais do que poderíamos em circunstâncias normais, e,

portanto, possibilita que a demanda doméstica cresça bem à frente do PIB. Sem, porém,

o auxílio das commodities, isso não poderia ser mantido, implicando significativa

depreciação do real combinada com aperto monetário para trazer o crescimento da

demanda doméstica a níveis inferiores aos do crescimento do PIB.

Por outro lado, é difícil imaginar que uma forte redução do crescimento mundial não

resulte também em redução do fluxo de capitais para as economias emergentes, Brasil

entre elas, levando à depreciação adicional do câmbio e à necessidade de conter ainda

mais a demanda.

20

Isso dito, se as conseqüências da crise serão negativas, é também importante notar que o

Brasil dispõe, hoje, de instrumentos que permitem, ao menos, mitigar esses efeitos.

Destaco em particular o volume de reservas que, à taxa de câmbio atual, reduziria a

relação dívida-PIB em 2,5%. Em outras palavras, a solvência do país, ao contrário de

outros episódios, não será questionada, fator que deve impor limites aos efeitos da crise

sobre o Brasil.

ALEXANDRE SCHWARTSMAN , 45, é economista-chefe para América Latina do Banco Santander,

doutor em Economia pela Universidade da Califórnia (Berkeley) e ex-diretor de Assuntos Internacionais

do Banco Central.

ARTIGO

Não intervir não é opção (01/10/2008)

FERNANDO CARDIM

ESPECIAL PARA A FOLHA

O PLANO Paulson naufragou na percepção generalizada do público americano de que

se tratava de uma tábua de salvação para banqueiros, um dos grupos sociais menos

apreciados pela sociedade em geral.

Em relação ao texto originalmente proposto, essa percepção não estava muito longe da

realidade. O Plano Paulson realmente aliviaria a situação presente das instituições

financeiras, adquirindo seus ativos desvalorizados, sem praticamente exigir nada em

troca.

Não havia qualquer restrição, por exemplo, à fixação de preços desses ativos muito

superiores aos de mercado. Na realidade, preços superiores aos de mercado seriam

quase obrigatórios, porque o valor que o mercado reconhece atualmente nesses ativos é

exatamente o que está ameaçando a solvência de tantas instituições financeiras.

Mas, uma vez que essas instituições vendessem o produto de seus erros à sociedade

como um todo, representada pelo governo, o que fariam com essas receitas seria de seu

inteiro arbítrio, sendo possível realmente, como temeram os cidadãos americanos e seus

representantes no Congresso, que se transformassem em fontes de pagamentos a

executivos acostumados a apropriar-se dos ganhos do setor financeiro.

Mas o plano era também ineficiente. A preocupação das autoridades é a de que

instituições financeiras descapitalizadas não se dispõem a ofertar o crédito de que a

economia necessita para funcionar. Empresas necessitam de capital de giro,

consumidores necessitam de crédito, compradores de imóveis precisam de empréstimos

hipotecários, etc. Essas necessidades não têm como ser satisfeitas por bancos cujo

capital encolheu drasticamente, até mesmo porque a regulação financeira vigente, os

acordos da Basiléia, não o permite. O Plano Paulson não atacava o problema da

descapitalização.

Seu objetivo era colocar um piso sob o preço dos ativos de crédito no balanço das

instituições financeiras, cuja queda contínua a cada dia ameaçava mais instituições. Em

outras palavras, o Plano Paulson era um plano para deter a queda, não para levantar de

novo o sistema financeiro.

Das duas limitações, foi sem dúvida a primeira que matou a iniciativa na primeira

votação na Câmara dos Deputados na segunda feira. O problema da capitalização

envolve sutilezas que podem ter escapado à percepção de políticos e seus eleitores. Já o

21

favorecimento de banqueiros e executivos financeiros às custas do contribuinte era algo

visível e palpável. Por outro lado, os custos da inação não foram devidamente

esclarecidos.

A ameaça do juízo final tem sido feita nos últimos anos tantas vezes em tantos

contextos (na justificação da invasão do Iraque, por exemplo), que aparentemente

perdeu sua efetividade. De qualquer modo, é muito mais fácil assustar a sociedade com

a imagem de armas de destruição em massa do que da crise sistêmica, cujos contornos

mesmo os especialistas em depressões têm dificuldade em delinear no presente.

Comparações com a grande depressão da década de 1930 comovem, na verdade, a

muito poucos.

Não nos enganemos. Se as lideranças políticas americanas não se mostraram capazes de

impressionar os eleitores que pressionaram seus representantes a rejeitar o Plano

Paulson, mesmo depois de este ter sido modificado para atenuar seus elementos mais

regressivos, é preciso tentar de novo, e rapidamente. O sistema financeiro americano dá

sinais de ter entrado na fase inicial da crise sistêmica, com o contágio de um número

crescente de instituições financeiras. Esse contágio também está se dando agora com

instituições européias.

É uma situação de extremo risco e a opção de permitir ao mercado encontrar seu

equilíbrio por si mesmo só existe nos delírios dos que aceitam a chamada hipótese dos

mercados eficientes. Intervir em escala sistêmica deixou de ser uma escolha.

FERNANDO CARDIM é professor titular do Instituto de Economia da UFRJ (Universidade Federal do

Rio de Janeiro)

ARTIGO

Decisão do Congresso foi tão compreensível quanto

errada (01/10/2008)

As finanças são uma rede de intermediação que conecta os agentes econômicos uns

aos outros; sem ela, economia moderna alguma é capaz de sobreviver

MARTIN WOLF

DO "FINANCIAL TIMES"

FAZ POUCO menos de 70 anos que a Grande Depressão começou. A julgar pela

rejeição do plano do secretário do Tesouro Hank Paulson, parece que o Congresso dos

EUA crê que tenha chegado a hora de nova depressão.

Aquela crise econômica talvez tenha sido a pior catástrofe do século 20; entre outras

coisas, responde pelos eventos que conduziram à Segunda Guerra, com destaque para a

ascensão de Hitler. E nós só podemos imaginar os horrores que uma depressão traria

agora. Afirmações como essa talvez pareçam exagero. E espero que os maus presságios

não se confirmem. No entanto, um desfecho calamitoso deixou de ser impossível, não

porque a depressão seja inevitável, longe disso, mas porque é necessário agir para que

ela não aconteça.

Estamos assistindo à desintegração do sistema financeiro.

As finanças são uma rede de intermediação que conecta os agentes econômicos uns aos

outros, no espaço e no tempo.

22

Sem ela, economia moderna alguma pode sobreviver. Mas isso está sob ameaça, agora,

dado o colapso da confiança e a fuga para a segurança. Podemos conduzir esse processo

de forma mais eficiente. Mas por que o faríamos?

Mesmo antes que o Congresso rejeitasse o plano, o "spread" entre a taxa Libor (taxa de

juros interbancária, referência dos mercados) e as taxas oficiais de juros havia superado

os 200 pontos básicos. Antes do início da crise, em agosto de 2007, esse "spread" era

desprezível. E isso não é tudo: na segunda-feira, o rendimento das notas de curto prazo

do Tesouro dos Estados Unidos estava abaixo de 1%; e os "spreads" de crédito para os

títulos de maior risco estavam se alargando rapidamente. O índice amplo da Bolsa de

Nova York S&P 500 também despencou, em 8,8% na segunda-feira, seu pior dia desde

o 19 de outubro de 1987. Nada poderia demonstrar melhor o quanto é absurda a crença

de que é possível punir o mercado financeiro sem prejudicar a economia mais ampla. As

duas coisas estão conectadas, como deveriam estar.

Se o sistema financeiro deixar de funcionar devidamente e diversas instituições

financeiras entrarem em colapso, todo mundo sairá prejudicado, e empresas e

domicílios passarão por escassez ainda maior de crédito. O que está acontecendo no

momento é uma espiral de queda gerada pelo pânico, na qual instituições financeiras

desprovidas de liquidez despejam ativos a qualquer preço, enfraquecendo a si mesmas e

a outras empresas, especialmente agora que os balanços contabilizam os ativos por seu

valor de mercado. Isso solapa a capacidade de conceder empréstimos e prejudica os

preços dos ativos, e ainda mais a economia, o que representa novo abalo para os ativos.

O que temos, portanto, é a "revulsão" -o estágio final de uma bolha, no qual, de acordo

com os argumentos do economista Hyman Minsky, os investidores estão tão apavorados

que não conseguem mais se forçar a participar do mercado.

Infelizmente, entre os investidores em pânico do mercado atual estão os bancos. Eles

desejam evitar até mesmo empréstimos entre si. O passivo bruto do setor financeiro

americano disparou de só 21% do PIB em 1980 para 116% em 2007. Parte imensa

desses passivos gigantescos representa posições que instituições financeiras detêm em

outras instituições. Caso não surja crédito, haverá um colapso. É por isso que o setor de

bancos de investimentos desapareceu em apenas algumas semanas.

Diante de um pano de fundo tão negativo, de que maneira devemos interpretar a

rejeição da Câmara dos EUA ao plano? Como uma decisão tanto compreensível quanto

errada.

É compreensível porque o uso do dinheiro dos contribuintes para adquirir os títulos

tóxicos lastreados por hipotecas junto aos tolos cobiçosos que criaram a crise é difícil de

tolerar. Também é compreensível e louvável que os republicanos hostis ao "socialismo"

não queiram resgatar os ricos nada merecedores dessa ajuda, ao menos não antes de

uma eleição. Outro motivo é que o plano não convence. Foi criado para tratar da falta de

liquidez, e a crise representa um problema de insolvência, à medida que caem os preços

das casas e a economia perde força.

Mas a rejeição é um erro grave porque o desastre resultante prejudicará os fracos e

destruirá a legitimidade da economia de mercado. A decisão na verdade servirá para

convencer a todos de que os EUA estão optando pela inação. Em um momento de

tamanha fragilidade, quando o seguro oferecido pelo governo é realmente indispensável,

a pior mensagem possível está sendo transmitida. É lastimável que Paulson não tenha

escolhido outro plano. É lastimável, igualmente, que um antigo titã de Wall Street seja o