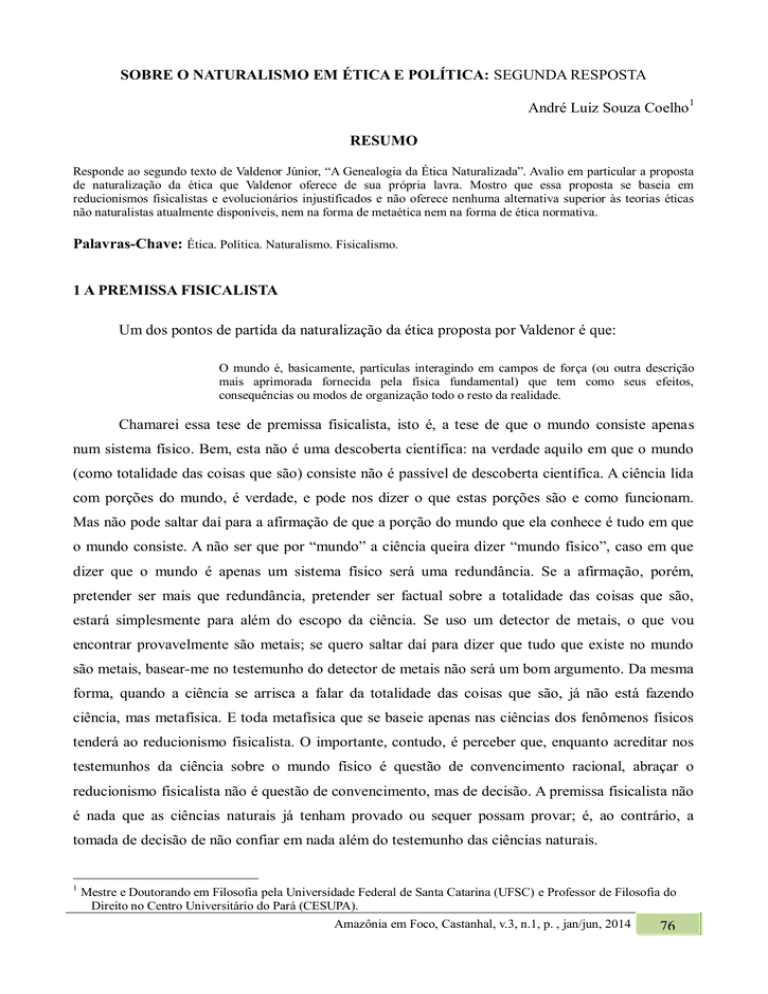

SOBRE O NATURALISMO EM ÉTICA E POLÍTICA: SEGUNDA RESPOSTA

André Luiz Souza Coelho 1

RESUMO

Responde ao segundo texto de Valdenor Júnior, “A Genealogia da Ética Naturalizada”. Avalio em particular a proposta

de naturalização da ética que Valdenor oferece de sua própria lavra. Mostro que essa proposta se baseia em

reducionismos fisicalistas e evolucionários injustificados e não oferece nenhuma alternativa superior às teorias éticas

não naturalistas atualmente disponíveis, nem na forma de metaética nem na forma de ética normativa.

Palavras-Chave: Ética. Política. Naturalismo. Fisicalismo.

1 A PREMISSA FISICALISTA

Um dos pontos de partida da naturalização da ética proposta por Valdenor é que:

O mundo é, basicamente, partículas interagindo em campos de força (ou outra descrição

mais aprimorada fornecida pela física fundamental) que tem como seus efeitos,

consequências ou modos de organização todo o resto da realidade.

Chamarei essa tese de premissa fisicalista, isto é, a tese de que o mundo consiste apenas

num sistema físico. Bem, esta não é uma descoberta científica: na verdade aquilo em que o mundo

(como totalidade das coisas que são) consiste não é passível de descoberta científica. A ciência lida

com porções do mundo, é verdade, e pode nos dizer o que estas porções são e como funcionam.

Mas não pode saltar daí para a afirmação de que a porção do mundo que ela conhece é tudo em que

o mundo consiste. A não ser que por “mundo” a ciência queira dizer “mundo físico”, caso em que

dizer que o mundo é apenas um sistema físico será uma redundância. Se a afirmação, porém,

pretender ser mais que redundância, pretender ser factual sobre a totalidade das coisas que são,

estará simplesmente para além do escopo da ciência. Se uso um detector de metais, o que vou

encontrar provavelmente são metais; se quero saltar daí para dizer que tudo que existe no mundo

são metais, basear-me no testemunho do detector de metais não será um bom argumento. Da mesma

forma, quando a ciência se arrisca a falar da totalidade das coisas que são, já não está fazendo

ciência, mas metafísica. E toda metafísica que se baseie apenas nas ciências dos fenômenos físicos

tenderá ao reducionismo fisicalista. O importante, contudo, é perceber que, enquanto acreditar nos

testemunhos da ciência sobre o mundo físico é questão de convencimento racional, abraçar o

reducionismo fisicalista não é questão de convencimento, mas de decisão. A premissa fisicalista não

é nada que as ciências naturais já tenham provado ou sequer possam provar; é, ao contrário, a

tomada de decisão de não confiar em nada além do testemunho das ciências naturais.

1

Mestre e Doutorando em Filosofia pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e Professor de Filosofia do

Direito no Centro Universitário do Pará (CESUPA).

Amazônia em Foco, Castanhal, v.3, n.1, p. , jan/jun, 2014

76

André Luiz Souza Coelho

Sendo assim, a premissa fisicalista não é nem verdadeira nem falsa: é uma decisão, uma

visão de mundo pela qual se opta, uma escolha de atitude cognitiva. Está, portanto, longe de ser

inquestionável ou incontroversa. Porém, quero chamar atenção para o fato de que, mesmo que fosse

verdadeira, a premissa fisicalista não contaria a favor da abordagem naturalista. Pois, mesmo que a

totalidade das coisas que são fosse um sistema físico e nada mais que isso, nada impediria que

criaturas físicas, surgidas e desenvolvidas num mundo físico, mas capazes de razão e imaginação,

se engajassem com dimensões e entidades que não pertencem ao mundo físico nem seguem suas

leis. A maioria dos filósofos da lógica e da matemática acreditam que ambos os domínios são deste

tipo. Relações e inferências lógicas de um lado, bem como números e operações matemáticas de

outro não apenas não pertencem ao mundo físico como não se comportam como nada que

conheçamos neste mundo. Mesmo que se adote a visão de que entidades lógicas e matemáticas não

são de fato entidades no sentido estrito, mas apenas modos de relação e de organização de

entidades, tais modos de relação e organização seriam ainda objetivos e obedeceriam a esquemas e

regras que fogem à influência do tempo, da gravidade ou causalidade. E mesmo que vários

cientistas da psicologia cognitiva defendam hoje que lógica e matemática devem ter se

desenvolvido nos seres humanos como capacidades estimuladas pela evolução e úteis para fins

adaptativos, isto ainda não modifica o fato de que se faz melhor lógica e matemática quando se

obedecem aos esquemas e regras dessas disciplinas do que se faria se se tentasse fazer inferências

dedutivas ou resolver cálculos complexos usando descobertas e previsões da psicologia evolutiva.

Uma coisa é a gênese evolucionária de um domínio ou atividade, outra coisa é a lógica interna que

prevalece neste domínio ou atividade.

Não vejo por que seria diferente com a ética ou com a política. Mesmo que o mundo fosse

um sistema físico, criaturas físicas poderiam alcançar entidades e relações não físicas na dimensão

normativa da ética e da política. Como na lógica e na matemática, estas dimensões não precisam

seguir as leis do mundo físico e, novamente, mesmo que tenham sido alcançadas por meios

evolucionários, não precisam ter sua lógica interna pautada por esquemas evolucionários. Trata-se

de um simples non sequitur.

Mas se poderia levantar a seguinte objeção: Não é o mesmo, porque a lógica e a matemática

são disciplinas formais, que não trabalham com conteúdos, apenas com esquemas e relações. Se A =

B e B = C, então, A = C, não importando ao que no mundo A, B e C se referem. Mas a ética e a

política não são formais. Elas tratam de conteúdo, e este conteúdo está diretamente relacionado com

circunstâncias, possibilidades e consequências, as quais dependem do mundo físico. Se os seres

humanos não se afogassem na água, então, Pedro ter caído na água não seria uma razão para João

resgatá-lo. Se os seres humanos não tentassem evadir-se de seus deveres, então, não haver

Amazônia em Foco, Castanhal, v.3, n.1, p. , jan/jun, 2014

77

SOBRE O NATURALISMO EM ÉTICA E POLÍTICA: SEGUNDA RESPOSTA

fiscalização contra sonegação de impostos não contaria como um defeito para um sistema político.

Se níveis elevados de álcool não nublassem o juízo dos seres humanos, então, Marco ter tido

relação sexual com uma Jéssica bêbada não seria uma razão para considerar o fato um tipo de

estupro.

Tudo isso é verdade, mas daí até a afirmação de que a ética e a política podem ser abordadas

em termos fisicalistas vai uma longa distância. Decisões éticas e políticas devem ser empiricamente

informadas, mas disto não se segue que as normas e critérios em que estas decisões se baseiam

dependam de fatos do mundo empírico. Para fins de comparação, tomemos um exemplo que não

pertence ao domínio ético, mas ao empresarial. Um presidente de empresa que precisasse tomar

decisão entre dois candidatos à vaga de diretor precisaria estar informado de que o candidato A é

mais eficiente e o candidato B é mais ousado, mas privilegiar eficiência ou ousadia dependeria do

tipo de empreendedor que ele é, e não do que tais informações lhe disseram. Trata-se de uma

decisão empresarial, a qual é em parte resultante de informação empírica e em parte resultante do

tipo de atitude que ele tem perante riscos e resultados. Agora retornemos ao domínio ético. Da

mesma forma, nas decisões éticas estão em jogo não apenas fatos, mas principalmente normas com

que se articulam estes fatos. Pode ser verdade que seres humanos se afogam na água e pode ser

verdade que Pedro caiu na água e que João pode salvá-lo, mas se não for verdade que João tem o

dever de ajudar Pedro toda vez que Pedro precise e João o possa sem prejuízo para si, então, os

fatos seriam irrelevantes e não constituiriam uma razão para João atirar-se na água para resgatar

Pedro. E que João tem aquele dever com Pedro não é um fato empírico, e sim uma norma. Ou seja:

É verdade que a ética e a política lidam com conteúdos, e tais conteúdos são dependentes de

informação empírica, mas o que é decisivo nessas disciplinas são as normas, e estas não apenas não

podem ser conhecidas empiricamente como também não são dependentes de informação empírica.

Mas é precisamente isto que o naturalista quer desafiar. Ele não nega que a ética e a política

dependam de normas, mas insiste que normas são entidades físicas como outras quaisquer. Na

medida em que os seres humanos se desenvolveram como criaturas vivas lutando por sobrevivência,

é provável, diz o naturalista, que as normas que hoje constituem nossa moralidade tenham vindo à

tona como esquemas comportamentais resultantes da evolução e úteis no processo de adaptação. O

que chamamos de normativo nada mais seria que aprendizado empírico reproduzido e consolidado

por seleção natural e hereditariedade.

Ora, se esta tese se basear na suposição de que, tendo se desenvolvido por meio de um

processo evolucionário, a ética e a política têm sua lógica interna determinada por esquemas

evolucionários, então, incorre na falácia que já despachamos acima. Como vimos com a lógica e

com a matemática, ter tido gênese evolucionária não implica obedecer a uma lógica evolucionária.

Amazônia em Foco, Castanhal, v.3, n.1, p. , jan/jun, 2014

78

André Luiz Souza Coelho

Se, no entanto, não se baseia naquela suposição falaciosa, mas sim na expectativa de provar

que as normas éticas que reconhecemos como válidas podem ser obtidas a partir de raciocínios que

obedecem a esquemas evolucionários, então, estamos diante de um novo tipo de desafio. Agora o

naturalista não usa a premissa fisicalista para produzir uma conclusão precipitada, isto é, não se

baseia na afirmação de que no mundo nada há que não seja físico para daí derivar que a ética e a

política, se existem no mundo, devem também estar conectadas com entidades físicas e seguir leis

físicas. Não, agora o argumento se tornou mais sofisticado – na mesma medida em que tornou a

premissa fisicalista desnecessária, pois poderia ser bem sucedido mesmo que esta fosse falsa – e

consiste em mostrar que, através de esquemas evolucionários, se explicam as normas éticas e

políticas que reputamos válidas. Isto requererá um novo exame crítico.

2 VALOR EVOLUCIONÁRIO DA ÉTICA

Gostaria em primeiro lugar, antes de examinar a tentativa do naturalismo de derivar normas

éticas de esquemas evolucionários, de despachar ainda outra variante do argumento do “se teve

gênese evolucionária, então, obedece a uma lógica evolucionária”. Trata-se da variante que adiciona

que um padrão de comportamento só se generaliza numa espécie viva se em algum momento os

indivíduos que dispõem daquele padrão passam a ter chances maiores de gerarem descendentes do

que os que não dispõem do mesmo padrão. Ou seja, um padrão de comportamento só se generaliza

se acarreta uma vantagem adaptativa e, portanto, se tem algum valor evolucionário.

Esse é novamente um argumento apriorístico: assim como o outro se baseava na suposição

de que “é impossível existir e não ser físico, logo, se a ética existe, ela deve ser física”, este se

baseia na suposição de que “é impossível se generalizar e não ter valor evolucionário, logo, se a

ética se generalizou, ela deve ter valor evolucionário”. Digo que é apriorístico não porque não se

baseie em conhecimento empírico, e sim porque não oferece nenhuma prova de que, no primeiro

caso, a ética é física nem de que, no segundo caso, a ética tem valor evolucionário, mas apenas se

baseia na constatação de que, se não for este o caso, então, se contrariaria uma premissa geral da

qual não se está disposto a abrir mão. É uma reductio ad absurdum em que o absurdo é apenas o

contrário do que certa premissa científica amplamente aceita, mas não totalmente provada, afirma

ser verdade.

Como seu antecessor apriorístico, este novo argumento tem problemas. Quero dar dois

exemplos do tipo de equívoco que ele comete. O primeiro exemplo envolve a pesquisa em ciência

pura. Ora, é sabido que ciência pura é, por definição e em oposição à ciência aplicada, a que se

desenvolve com vista ao conhecimento em si, independentemente da aplicação que este

conhecimento possa ter na guerra, na indústria, na administração etc. Também é sabido que vários

Amazônia em Foco, Castanhal, v.3, n.1, p. , jan/jun, 2014

79

SOBRE O NATURALISMO EM ÉTICA E POLÍTICA: SEGUNDA RESPOSTA

desenvolvimentos e descobertas da ciência pura se provaram posteriormente úteis e rentáveis para a

ciência aplicada. Pesquisa-se sobre relatividade e isso depois permite lançar satélites, pesquisa-se

sobre fusão atômica e isto depois permite fazer bombas atômicas bem como fornos de micro-ondas,

pesquisa-se sobre hereditariedade e isto depois permite criar novas variedades de plantas e fazer

diagnósticos pré-implantação de embriões etc., os exemplos são inúmeros. É sabido, por fim, que a

expectativa de que os desenvolvimentos e descobertas da ciência pura venham a se provar úteis e

rentáveis para a guerra, a indústria, a administração etc. é o verdadeiro motivo por que empresas e

governos ao redor do globo investem tanto dinheiro em pesquisa de ciência pura. Os que financiam

a construção do mais poderoso acelerador de partículas geralmente não partilham do mesmo amor

pelo saber e pela descoberta dos cientistas que farão uso dele, mas apenas acreditam que as

descobertas destes cientistas podem ser a chave para novos desenvolvimentos técnicos com sabe-se

lá quantas e quais aplicações em setores com vultoso retorno econômico. Disso tudo se sabe. Mas

disso tudo não se segue que a ciência pura se torne, então, ciência aplicada. Pelo contrário, embora

se invista na ciência pura na esperança de que ela gere resultados para a ciência aplicada, é apenas

na medida em que a ciência pura for realmente pura, isto é, buscar realmente o saber por puro

interesse pela verdade, que ela se torna capaz de fazer descobertas revolucionárias que mais tarde se

podem converter em grandes lucros para seus investidores. Isto prova que ter valor para a ciência

aplicada não é o mesmo que ser uma ciência aplicada: pelo contrário, a ciência pura tem mais valor

para a ciência aplicada precisamente quando não opera como ciência aplicada, e sim como ciência

pura. (Aliás, este pode ser o caso da relação entre ciência pura e evolução: a ciência pura pode ter

valor evolucionário precisamente quando, em vez de buscar de modo imediato o que é

evolucionariamente útil, busca o que é verdadeiro no mundo.) Algo pode ter mais valor para certo

fim precisamente quando não tem aquele fim em vista, ou, o que é o mesmo e se relaciona mais

com o que aqui discutimos, algo pode ter valor para certo fim sem ter sua lógica interna governada

por aquele fim. Este poderia ser o caso com a ética tendo valor para a evolução: disto não se

seguiria, automaticamente, que sua lógica interna é governada por esquemas evolucionários. Pelo

contrário, poderia ser que a ética tivesse valor para a evolução precisamente na medida em que se

concentra no que é eticamente bom, e não no que é evolucionariamente útil.

Agora recorro a um segundo exemplo: o do jogo. Jogos podem ter valor para muitas coisas.

Proporcionam uma forma de recreação, reforçam laços de amizade, permitem aos participantes

competirem e lutarem em segurança e segundo regras, fornecem padrões de recompensa pelo

talento, pelo esforço e pelo mérito etc. Mas os jogos só conseguem fazer cada uma destas coisas na

medida em que funcionam a partir de seu universo e de suas regras próprias. Sempre que um jogo é

influenciado por algo externo a ele, perde seu valor intrínseco e se torna fonte de frustração, em vez

Amazônia em Foco, Castanhal, v.3, n.1, p. , jan/jun, 2014

80

André Luiz Souza Coelho

de realização. Derrotar um grande rival tem valor inestimável, mas tudo cai por terra se se sabe que

o árbitro ou o próprio rival foi subornado para garantir aquele resultado. O competidor local sair

vencedor da competição contra muitos outros estrangeiros, especialmente quando não era o

favorito, pode ser fonte de euforia e orgulho, mas o ouro logo se converte em terra seca se se

descobre que os rivais foram ameaçados pelo ditador local, que quis impor uma vitória pelo medo.

Um chefe nunca sabe se ganhou a partida de tênis contra seu empregado porque jogou de fato

melhor ou porque o rival supunha que perder a partida era a atitude mais prudente. A criança que

joga contra o pai só obtém satisfação de sua vitória porque não sabe que ela resultou de o adulto têla deixado ganhar. Em todos estes casos, o jogo só mantém sua magia e só cumpre sua função,

qualquer que seja ela, se sua lógica interna permanecer intacta. Ora, adotando o mesmo raciocínio

apriorístico visto acima, o jogo, como padrão de comportamento que se generalizou na espécie,

deve ter algum valor evolucionário. Mas disso não se segue que fazer um xeque-mate, acertar a bola

entre as traves, arremessá-la dentro da cesta, chegar em primeiro numa corrida curta tenham, em si

mesmos, valor evolucionário. O que tem valor evolucionário é ser capaz de engajar-se num jogo e

competir, mas como se compete em cada jogo não depende da lógica da evolução, e sim das regras

de cada jogo. Novamente, o exemplo mostra que servir a certo fim não implica ter sua lógica

interna governada por aquele fim. Pode ser exatamente o contrário: que uma atividade atenda

melhor a certo fim quando é governada por sua lógica interna própria que é estranha àquele fim. E

isso que ocorre com o jogo, pode ocorrer também com a ética. Do fato de que a ética tenha valor

evolucionário não se segue que não possa ter sua lógica própria, estranha aos esquemas da

evolução. Pode ser exatamente o contrário: que ela seja útil para a evolução na medida em que

habilita os seres humanos a se engajarem em interações governadas por uma lógica estranha à da

evolução.

Tudo isso para despachar o argumento apriorístico de que, se se generalizou, então, certo

padrão de comportamento deve ter valor evolucionário e, por isso, ser governado por uma lógica

evolucionária. Trata-se, de novo, de um non sequitur. Para mostrar que certo domínio, como a ética,

é governado por uma lógica evolucionária, é preciso mais do que mostrar que ela teve valor

evolucionário: é preciso mostrar que, a partir de esquemas evolucionários, se explicam as normas

éticas de modo satisfatório e superior a como as mesmas são explicadas por abordagens não

naturalistas. Esta tentativa Valdenor faz, inspirado por Nozick, baseando-se na ideia de cooperação

social. Examinemos agora esta tentativa e por que, a meu ver, ela falha no seu intento.

Amazônia em Foco, Castanhal, v.3, n.1, p. , jan/jun, 2014

81

SOBRE O NATURALISMO EM ÉTICA E POLÍTICA: SEGUNDA RESPOSTA

3 ÉTICA COMO APRENDIZADO EVOLUCIONÁRIO DE COOPERAÇÃO

Valdenor afirma que toma como ponto de partida a seguinte sugestão de Nozick:

Voltando ao “Invariances“, Nozick (2001, p. 239) observa que, para explicar

adequadamente a emergência da capacidade das normas éticas, precisamos de uma função

que não seja descrita em termos éticos explícitos. E esta função se encontraria nas

vantagens de coordenação/cooperação em benefício mútuo que as normas éticas tornam

possível. As normas éticas permitem que os agentes possam obter ganhos mútuos maiores

do que seus respectivos “níveis de segurança”, um conceito de teoria dos jogos (NOZICK,

2001, p. 243-246).

Funcionaria mais ou menos assim: O ser humano tem maior chance de sobreviver e gerar

descendentes se se unir a outros em empreendimentos conjuntos; tem maior chance de conseguir

unir-se e permanecer unido a outros nestes empreendimentos se for capaz de cooperar com eles em

condições que gerem benefícios mútuos; segue-se disso que os seres humanos que se tornaram

capazes de cooperação mutuamente benéfica sobreviveram em maior número e geraram maior

número de descendentes; nós somos precisamente estes descendentes, de modo que nossa

moralidade hoje é resultante desta ancestral capacidade de cooperação mutuamente benéfica. Isto

para os que defendem o naturalismo como uma metaética que explica por que temos a moralidade

que temos. Já para os que defendem o naturalismo como uma ética normativa que indica quais

padrões de conduta são corretos, a conclusão do raciocínio acima seria esta outra: nossa moralidade

hoje precisa ser reformada para ajustar-se melhor e exclusivamente ao padrão da cooperação

mutuamente benéfica, único que de fato tem valor evolucionário. No meu comentário crítico,

ocupar-me-ei das duas variantes, metaética e normativa, do projeto ético naturalista.

a) O naturalismo metaético

Primeiro, a versão metaética. Nesta versão, o naturalismo não é uma teoria ética que nos

diga o que deve ser feito. Na verdade, os critérios e normas que indicam o que deve ser feito já

estão inscritos em nossos padrões evolucionários de comportamento. O papel que se reserva ao

naturalismo é apenas de explicar por que os critérios e normas éticas são estes que são, e não outros.

O naturalismo metaético não se ocupa de qual o padrão correto de conduta, mas antes de como a

espécie veio a selecionar certos padrões de conduta como corretos em detrimento de outros

possíveis. Este naturalismo não nos indica como sermos morais, mas apenas explica como viemos a

nos tornar seres dotados de moralidade.

É preciso examinar dois aspectos do naturalismo metaético: sua plausibilidade enquanto

explicação da gênese da moral e sua efetividade na resolução de problemas metaéticos relevantes,

sobretudo o do ceticismo. Quanto à sua plausibilidade, o naturalismo metaético propõe, no fim das

contas, que a cerne da moralidade é a cooperação mutuamente benéfica. Há vários problemas com

esta tese, e gostaria de elencar alguns. Um deles é que não se ajusta bem com a história da

Amazônia em Foco, Castanhal, v.3, n.1, p. , jan/jun, 2014

82

André Luiz Souza Coelho

moralidade. Fosse a cooperação mutuamente benéfica o cerne da moralidade, seria de esperar que

as sociedades desenvolvessem seus sistemas morais em primeiro lugar em torno desta ideia.

Contudo, a ideia de que a moralidade diz respeito principalmente a como lidamos com os outros e

de que seu critério é ser benéfica para todos os envolvidos é recente e moderno. A maioria dos

sistemas morais primitivos se concentra se ocupa vastamente com a natureza, com os deuses, com

demônios, com antepassados mortos, com totens e símbolos, com rituais de preparação e de

purificação etc., elementos que jamais se esperaria de sistemas morais que se tivessem desenvolvido

em torno da cooperação mutuamente benéfica. A ética das civilizações grega e romana se

preocupou sobretudo com a ideia de virtude, de felicidade, de vida bem vivida, de honra, de

piedade, de temperança, de frugalidade etc., todos elementos que se relacionam mais com como

cada indivíduo cultiva a si próprio do que com como se relaciona com os demais ou com quanto os

demais ganham com isso. É apenas com as sociedades modernas e o advento do capitalismo que os

seres humanos encontraram na atividade econômica um exemplo de interação em que o benefício

mútuo poderia ter função moralizadora, na medida em que não se matava, roubava, agredia ou

discriminava sob pena de prejudicar certo equilíbrio de interesses em jogo entre aqueles que

interagiam. Não é que os antigos e medievais não conhecessem o comércio e as vantagens

econômicos do respeito recíproco, é apenas que jamais conceberam que pudesse ser este o cerne da

moralidade, mas, ao contrário, sempre fizeram questão de separar bem claramente a moralidade

instrumental do comércio da moralidade genuína da virtude. Somente na modernidade se engendrou

a ideia de que talvez a segunda moralidade se resumisse à primeira. Se o naturalismo metaético quer

sugerir que o cerne da moralidade é a cooperação mutuamente benéfica, precisa ser capaz de

explicar por que apenas nas sociedades modernas veio à tona a ideia de que a moralidade se resuma

a interações mutuamente benéficas. Por que a humanidade passou tanto tempo dando tanta

importância moral a objetos diversos da cooperação mutuamente benéfica se esta tinha sido desde

sempre o cerne da moralidade?

Outro problema é que a redução da moralidade à cooperação mutuamente benéfica viola

várias das intuições morais amplamente compartilhadas por seres humanos. Por um lado, há várias

situações de cooperação mutuamente benéfica que não são consideradas moralmente relevantes. A

repartição dos lucros de uma empresa de modo a contemplar todos os funcionários envolvidos na

conquista daqueles ganhos é, para a maioria dos indivíduos, uma situação em que está em jogo a

cooperação mutuamente benéfica, mas nem por isso é uma situação em que se diga que os diretores

da empresa têm o dever moral de dividir os lucros com seus empregados. A situação em que se vai a

um restaurante sofisticado e concorrido e se dá aos garçons e ao maître gorjetas vultosas para, mais

tarde, voltando na companhia de amigos ou de um interesse romântico, receber preferência ou

Amazônia em Foco, Castanhal, v.3, n.1, p. , jan/jun, 2014

83

SOBRE O NATURALISMO EM ÉTICA E POLÍTICA: SEGUNDA RESPOSTA

tratamento mais cuidadoso, é claramente uma em que a cooperação mutuamente benéfica está em

jogo, mas nem por isso se considera que a troca de gorjetas por favores seja uma questão moral

(pelo contrário, poderia ser que, chegando numa noite concorrida, o cliente das gorjetas vultosas

esperasse ter preferência para conseguir uma mesa e, para a maioria dos indivíduos, moralmente

correta seria precisamente a decisão de deixá-lo esperar na fila como todos os demais, e não a de

fazer uma exceção em seu favor, a qual seria a alternativa que realizaria a cooperação mutuamente

benéfica). Isso prova um lado da questão: nem tudo que envolve cooperação mutuamente benéfica

tem sentido ou relevância moral.

Mas falta provar o lado inverso: nem tudo que tem sentido ou relevância moral tem a ver

com cooperação mutuamente benéfica. Os exemplos mais diretos, que já mencionei ao falar da ética

clássica, envolvem as virtudes. Várias das virtudes que são consideradas eticamente desejáveis e

relevantes sequer tem a ver com cooperação. Pense na coragem, na paciência, na generosidade, na

temperança etc. É claro, a depender do quão elástica for a concepção de cooperação mutuamente

benéfica que o naturalista esteja defendendo, ele pode fazer a acrobacia argumentativa necessária

para reconduzir qualquer coisa de volta à ideia de cooperação. Pode dizer que a coragem tem a ver

com ser capaz de lidar com riscos e de enfrentar perigos em nome de um fim, capacidade utilíssima

para fins de cooperação; que a paciência tem a ver com saber esperar e não tomar decisões

precipitadas com base em ansiedade, desinformação ou impulso, qualidade também bastante

desejável no membro de uma cooperação; que a generosidade tem a ver com reverter situações de

vantagem ou abundância para si em oportunidades de ajuda e incentivo para outros, o que pode ser

decisivo para fazer girar a roda da cooperação; finalmente, que a temperança tem a ver com obter

autocontrole e evitar vícios e excessos, o que torna seu possuidor mais confiável e produtivo para os

fins da cooperação. Mas, com tudo isso, o naturalista teria apenas provado que ser virtuoso ajuda a

ser cooperativo, o que não é surpresa, pois, segundo a abordagem padrão sobre as virtudes, elas são

traços de caráter que ajudam a ser melhor no que quer que seja. Se, em vez de cooperação, se

estivesse falando de pilhagem, falsificação, prostituição e escravidão, é provável que também se

conseguisse provar, com mais ou menos esforço argumentativo, que as virtudes acima listadas

teriam impacto positivo na realização destas atividades. É a razão pela qual mostrar que virtudes

contribuem para a cooperação não quer dizer nada; seria preciso mostrar que elas se qualificam

enquanto tais apenas quando voltadas para a cooperação ou que elas têm em vista em última

instância a promoção da capacidade cooperativa. E é isso que o naturalista metaético não pode

provar. Não pode, porque aquele que busca ser virtuoso busca a felicidade ou perfeição, e não a

cooperação. O eremita isolado, privado de se comunicar, e a fortiori de cooperar, com quem quer

que seja, ainda pode, em sua vida de solidão, ser corajoso, generoso, paciente e temperante sem que

Amazônia em Foco, Castanhal, v.3, n.1, p. , jan/jun, 2014

84

André Luiz Souza Coelho

nenhuma destas virtudes perca nada do seu brilho. Isto não é assim por acaso: é que entre virtude e

cooperação a conexão é contingente, não necessária.

Mas não é preciso recorrer a uma ética das virtudes para encontrar exceções à identificação

da moral com a cooperação mutuamente benéfica. Numa ética deontológica da ação, a situação se

prova ser a mesma. Kant diria que uma ação cuja motivação se encontrasse na cooperação

mutuamente benéfica em vez de no dever moral careceria de verdadeiro valor moral. Embora Kant

seja pródigo em exemplos que desafiam as intuições morais dos indivíduos, em pelo menos um

deles capta a intuição moral prevalecente de modo cristalino e torna inteligível a distinção

conceitual que a mentalidade comum faz sem dar-se conta. Assim é no famoso exemplo do

comerciante que, atendendo uma criança, lhe dá o troco devido, mesmo sendo capaz de enganá-la,

não porque se trata da coisa certa a fazer, mas antes porque sabe que, se as pessoas souberem que

seu estabelecimento é um em que até uma criança será tratada honestamente, fortalecerá seu nome

na praça e atrairá um número muito maior de clientes no futuro. Trata-se de uma intuição moral

compartilhada por todos que, neste caso, a motivação pela qual agiu maculou o valor moral da ação.

Temos todos a clara impressão de estarmos diante de um caso em que o agente agiu do modo certo

pelos motivos errados. E essa é uma intuição moral que provavelmente não teríamos se a moral

girasse em torno da cooperação mutuamente benéfica. Pois o que o comerciante fez foi

precisamente levar em conta a cooperação mutuamente benéfica para decidir como agir, contudo,

segundo nossa intuição, foi ao fazer isso que se desviou da ação moral. O naturalista talvez dissesse

que dar a todo cliente o troco devido é um padrão cooperativo muito mais efetivo e que é por isso

que cobramos do comerciante que agisse segundo aquele padrão mais amplo, em vez de pensar nas

consequências daquele ato em particular. Mas novamente a explicação do naturalista soaria, aos

ouvidos de nossa intuição moral, nada além de uma explicação prudencial mais elaborada sobre por

que é mais benéfico a longo prazo e em larga escala certa conduta em vez de outra; a explicação soa

como falando de autointeresse esclarecido, e não de moralidade propriamente dita. Este ponto,

captado por Kant brilhantemente, mostra como a cooperação mutuamente benéfica não apenas não

informa nossas intuições morais, mas é mesmo rejeitada por elas como candidato a cerne genuíno

da moralidade.

Isto basta quanto à plausibilidade. Falemos da efetividade do naturalismo metaético para

resolver questões metaéticas relevantes. À primeira vista, esta forma de naturalismo resolveria

vários problemas de metaética. Em que consistem os enunciados morais? Em enunciados sobre

padrões de cooperação mutuamente benéfica. Podem os enunciados morais ser verdadeiros e falsos?

Sim, na medida em que resultam cooperativos ou não, mutuamente benéficos ou não etc. Com que

tipo de raciocínio chegamos a conhecer os enunciados morais? Com um raciocínio prático voltado

Amazônia em Foco, Castanhal, v.3, n.1, p. , jan/jun, 2014

85

SOBRE O NATURALISMO EM ÉTICA E POLÍTICA: SEGUNDA RESPOSTA

para a cooperação mutuamente benéfica. Como os seres humanos chegam a ter senso de

moralidade? Por um processo evolucionário de seleção dos parceiros mais aptos à cooperação e,

portanto, mais prováveis de sobreviverem e gerarem descendência. Podem os enunciados morais ter

validade universal? Sim, porque existem certas invariâncias da natureza humana e das

circunstâncias de sua existência no mundo, de modo que algumas normas e critérios morais serão

capazes de produzir cooperação mutuamente benéfica entre quaisquer seres humanos em qualquer

contexto considerado etc.

Contudo, trata-se de um lugar comum na metaética afirmar que todas as questões metaéticas

fundamentais derivam de (e convergem para) um mesmo desafio: responder ao cético moral. O

cético moral ocupa na metaética o mesmo papel central que o cético cognitivo ocupa na

epistemologia. O cético cognitivo levanta dúvidas sobre termos mesmo algum conhecimento,

mostrando cenários em que poderíamos pensar conhecer coisas no mundo sem de fato conhecê-las.

Por exemplo, se em vez de indivíduos no mundo, fossemos cérebros num tanque, recebendo

estímulos que criam em nossa mente a ilusão de sermos indivíduos no mundo. Se o experimento

fosse conduzido de modo eficiente, não notaríamos qualquer diferença entre as experiências

sugeridas pelos estímulos e experiências que tivessem lugar no mundo real. Pode parecer que isso

faria pouca diferença, mas, do ponto de vista do conhecimento, faria muita. Quando pensássemos

estar sentados numa cadeia, seríamos na verdade cérebros num tanque que pensam que têm corpos

que estão sentados em cadeiras. O que acreditaríamos estaria conforme nossa experiência, mas não

estaria conforme a realidade. Seria, portanto, falso, não se qualificando como conhecimento. Para

sustentar que, quando penso estar sentado numa cadeia, estou de fato sentado numa cadeira, é

preciso afastar a hipótese de que eu seja um cérebro num tanque tendo esta experiência estimulada

sobre mim artificialmente. E, como a hipótese cética supõe que o experimento fosse conduzido

eficientemente e não deixasse indícios da diferença entre ilusão e realidade, não há nada na minha

experiência no mundo que eu possa apontar como prova de que não um cérebro num tanque, porque

qualquer coisa que apontasse como tal prova poderia ser produto da ilusão que me é estimulada

como cérebro num tanque. Da mesma forma, o cético moral lança desafios sobre a ideia de

moralidade. Existem diversos tipos de cético moral: o que duvida que enunciados morais tenham

sentido, o que duvida que a moral seja objetiva, o que duvida que a moral seja universal, o que

duvida que existam boas razões para agir moralmente etc. E, assim como fundamentar a validade do

conhecimento implica propor argumentos convincentes contra os desafios do cético cognitivo

(como a hipótese do cérebro no tanque), da mesma forma, fundamentar a validade da ética implica

propor argumentos convincentes contra os desafios do cético moral.

Estes desafios são vários. Um bastante conhecido é o da lenda do anel de Giges, que se

Amazônia em Foco, Castanhal, v.3, n.1, p. , jan/jun, 2014

86

André Luiz Souza Coelho

encontra em A República, de Platão. Conta a lenda que Giges era um pastor, que achou um anel que

o tornava invisível, permitindo-lhe cometer crimes e abusos sem ser descoberto, poder de que fez

uso para ficar rico, matar o rei, desposar a rainha e tornar-se um tirano. O que a lenda significa é

que os seres humanos jamais são morais por livre vontade, mas apenas por medo de serem

descobertos e condenados pelos demais; cessado este medo, todos se mostrariam como de fato são,

isto é, egoístas e inescrupulosos. Isto mostraria que não apenas todos os seres humanos são egoístas,

mas que o que os impede de cometerem crimes e abusos o tempo todo é também uma razão egoísta.

O egoísmo só seria, então, refreado pelo próprio egoísmo. A lenda do anel de Giges pretende ser ao

mesmo um desafio contra a existência da moralidade (no caso, de comportamentos cujos motivos

fossem de fato morais) e contra as razões para se comportar moralmente (cessada a chance de

descoberta e punição, todos optaríamos pelos crimes e abusos). Portanto, para que um teórico

fundamente a validade da moral, precisa ser capaz de responder a desafios como este de modo

convincente.

Ora, o cético moral que se apoia na lenda do anel de Giges não apenas não se consideraria

refutado pela metaética naturalista, como ainda se consideraria reconfirmado por ela. Pois o que a

metaética naturalista alega é que o cerne da moralidade consiste na cooperação mutuamente

benéfica. Ora, mas por que alguém se engajaria em cooperação, se pudesse, em vez disso,

escravizar a todos e torná-los servos de suas vontades? A metaética naturalista não apenas não tem

resposta para esta questão, como ainda reforça o ceticismo que a inspira. Ela diz: “De fato, se fosse

possível escravizar a todos e torná-los servos de suas vontades, ninguém teria razão para cooperar; é

apenas porque esta não é uma possibilidade, isto é, é apenas porque se depende da cooperação

voluntária de outros e estes não costumam estar dispostos a cooperar com quem não lhes oferece

nada em troca, que cooperar se torna uma alternativa atraente”. Isso é dizer que a moralidade nada

mais é que egoísmo esclarecido, o que, em vez de refutar o cético moral, o confirma totalmente. O

cético estaria, então, disposto a aceitar a metaética naturalista, mas não como fundação da

moralidade, e sim como prova de sua inexistência e impossibilidade.

Vejamos agora outro tipo de cético. Segundo alguns, enunciados morais, tomados como se

referindo a valores ou normas, não fazem sentido, isto é, não são do tipo que se possa aceitar ou

rejeitar racionalmente, porque não são passíveis de valores de verdade e falsidade. Para estes

céticos, os únicos enunciados passíveis de valores de verdade são os que se referem a fatos no

mundo, isto é, enunciados factuais. Dizem que, a menos que se mostre que enunciados morais

podem ser convertidos ou reduzidos a enunciados factuais, os enunciados morais permanecerão

vazios de sentido. Se, contudo, de fato se mostrar que podem ser reconduzidos a enunciados

factuais, então, terão sentido, serão portadores de verdade, mas já não serão enunciados morais

Amazônia em Foco, Castanhal, v.3, n.1, p. , jan/jun, 2014

87

SOBRE O NATURALISMO EM ÉTICA E POLÍTICA: SEGUNDA RESPOSTA

como tais, apenas enunciados factuais como outros quaisquer. Tais céticos põem, então, um dilema:

ou os enunciados morais não fazem sentido porque não se reduzem a factuais, ou se reduzem a

factuais e fazem sentido, mas deixam de ser enunciados morais. Ora, fundamentar a validade dos

enunciados morais passa por enfrentar este tipo de desafio também. E enfrentá-lo é desfazer o

dilema e provar que enunciados morais podem ser válidos sem serem reduzidos a enunciados

factuais. Somente assim estes céticos estariam refutados. Mas a metaética naturalista não oferece

meios de desfazer o dilema. Pelo contrário, ela aceita o dilema e opta pela redução dos enunciados

morais a enunciados factuais. Enunciados como “é errado matar arbitrariamente” deveriam ser lidos

em termos de “matar arbitrariamente viola as condições de cooperação mutuamente benéfica, a qual

é condição evolucionária para a convivência de agrupamentos humanos”. O que se diz na

linguagem do correto se reelabora na linguagem do necessário ou do útil. Isso é precisamente

reduzir enunciados morais a enunciados factuais. Mais uma vez, os céticos estariam dispostos a

aceitar a metaética naturalista, mas não como fundação da moral, e sim como prova de sua

impossibilidade. Ao reduzir os enunciados morais a enunciados factuais, a metaética naturalista

teria eliminado a moral enquanto tal. Novamente, em vez de refutar o cético, ela apenas o

reconfirmaria.

Aqui o naturalista talvez recorresse ao seguinte expediente: dizer que, uma vez que se

tragam à tona os esquemas evolucionários que permitem explicar a moralidade, já não é preciso

responder ao desafio do cético, porque ele terá deixado de ser um desafio real; o desafio do cético

se volta contra uma moralidade que seja independente e até contrária aos interesses individuais e

que habite um universo normativo supostamente autônomo em relação ao mundo natural; ora, do

ponto de vista da metaética naturalista, tal moralidade simplesmente não existe, de modo que o

cético tem razão em duvidar dela, mas não tinha razão de duvidar da moralidade em geral; isto

porque de fato existe e é possível uma outra moralidade, aprendida e conquistada

evolucionariamente, conectada com interesses individuais e pertencente ao mesmo mundo natural

que todo o restante das coisas que conhecemos; é essa moralidade que o naturalismo sustenta que

existe, e esta moralidade está imune ao desafio cético. Segundo esta resposta do naturalista, a

metaética que ele sustenta não pretende fundamentar aquela moralidade que o cético ataca, mas

uma outra, imune aos seus desafios porque conforme suas exigências.

Esta resposta, contudo, deixa de levar a sério o que os desafios céticos significam. Ela

concebe que o ceticismo moral direciona seus ataques contra a única moral que conhece, deixando

de cogitar outra moral possível, uma que não padecesse dos mesmos problemas. Mas o cético moral

não deixa de cogitar esta “outra moral”; pelo contrário, ele reconhece explicitamente que ela é

possível e que apenas ela é capaz de existir no mundo; ele apenas se recusa a conceder-lhe o status

Amazônia em Foco, Castanhal, v.3, n.1, p. , jan/jun, 2014

88

André Luiz Souza Coelho

de “moral”. Não é que o cético que se apoia na lenda do anel de Giges não considere possível uma

moral fundada no egoísmo, e sim que, para ele, uma moral fundada no egoísmo não é moral, mas

egoísmo. Para ser uma moral, ela teria que fornecer algum tipo de razão para agir diversa das razões

fornecidas pelo egoísmo e capaz de concorrer com estas últimas; se a razão para agir que oferece é

apenas a razão egoísta que os domínios não morais também oferecem, então, trata-se de um

domínio tão não moral quanto eles, isto é, não se trata de moral alguma. Da mesma forma, não é

que o cético que só reconhece valor de verdade a enunciados factuais não considere possível uma

moral cujos enunciados fossem factuais, e sim que, para ele, uma moral deste tipo não seria moral,

mas pura orientação empírica no mundo. Para ser uma moral, ela teria que fornecer um

conhecimento de tipo não factual, uma orientação de tipo não empírica que precisasse ser levada em

conta ao lado desta última. Se o que faz é apenas fornecer mais informação empírica, então, é

apenas uma modalidade de conhecimento empírico, não sendo, neste caso, moral alguma. A questão

não é que os céticos não concebam uma moral reduzida ao egoísmo ou ao factual, e sim que

neguem que uma moral assim reduzida ainda seja de fato uma moral, e não outra coisa. Uma vez

que se ganha percepção disto, percebe-se que, em vez de refutar os céticos, a metaética naturalista

de fato apenas os reconfirma. À luz dos desafios céticos, teríamos que reconhecer que o que a

metaética naturalista nos oferece é, em vez de uma nova fundação para a moral, uma visão de

mundo em que nenhuma moral é necessária, em que orientações empíricas e máximas de egoísmo

esclarecido já fariam todo o papel que até então reservávamos à moral. Em vez da utopia da moral

cientificamente provada, teríamos a distopia de uma substituta científica da moral.

Mas não haveria, então, algum tipo de cético moral que se consideraria refutado pela

metaética naturalista, algum tipo que se acharia satisfeito com a alternativa que ela oferece? Sim,

haveria um tipo, e, como se verá, é instrutivo saber de que tipo se trata. Há o cético que sustenta que

a moral não tem validade porque ela não pode ser sustentada e confirmada com base no único saber

que goza de credibilidade epistêmica bastante, isto é, com base na ciência. Este cético, ao contrário

daquele do anel de Giges e daquele dos enunciados factuais, não planta sua recusa na forma de um

dilema. Não é que a moral não possa ser fundada cientificamente, e sim que ela ainda não o foi. Se

o fosse, teria, então, validade e o convenceria. Ora, mas não é difícil reconhecer que este cético

moral não é ninguém outro senão o pensador de temperamento naturalista de que já falei no artigo

anterior, ou seja, aquele que considera que apenas o que se funda no tipo de saber provido pelas

ciências naturais é digno de crédito. Este, é claro, seria convencido pela proposta da metaética

naturalista. Segue-se, então, que o único cético moral que seria convencido pela alternativa

naturalista é o pensador naturalista, ou seja, que o naturalismo não oferece uma metaética

satisfatória para ninguém mais a não ser o próprio naturalista. O que me faz afirmar novamente: O

Amazônia em Foco, Castanhal, v.3, n.1, p. , jan/jun, 2014

89

SOBRE O NATURALISMO EM ÉTICA E POLÍTICA: SEGUNDA RESPOSTA

naturalismo ético nada mais é que a ética reconfigurada ao gosto e temperamento de quem, sem

nenhuma outra razão que não pura decisão ou convicção, só aceita ver o mundo pelas lentes das

ciências naturais.

b) O naturalismo normativo

Como ética normativa, o naturalismo não visa explicar a moralidade que temos, mas sim

orientá-la e, eventualmente, reformá-la. Não acredita que nossas crenças morais estão todas

fundadas em esquemas evolucionários, mas sim que, ao longo da história, os seres humanos

conceberam sistemas morais equivocados, distorcidos ou mesmo absurdos e deram status moral a

inúmeros padrões que nada tinham que ver com o verdadeiro cerne da moralidade, isto é, a

cooperação mutuamente benéfica. Esta se encontrada contemplada, de um modo ou de outro, em

todos os sistemas morais, mas frequentemente misturada a acréscimos inúteis ou até nocivos e

prejudicada por orientações que não apenas não se baseiam em esquemas evolucionários, mas os

dificultam ou desafiam diretamente. Urge, então, recolocar nos eixos os sistemas morais, devolverlhes compromisso com seu núcleo principal – a cooperação mutuamente benéfica – e dar-lhes status

científico, em vez de apenas especulativo ou fantasioso. Como ética normativa, o naturalismo quer

direcionar e restringir as éticas até então existentes.

Poderia fazê-lo seja pela via positiva, seja pela via negativa. Pela via positiva, diria o que a

ética deve ser; pela negativa, o que ela não pode ser. Que a proposta feita por Valdenor toma esta

última via, prova-se por suas próprias palavras:

Minha sugestão é que usemos um critério evolucionário para fornecer uma forma de “teoria

da verdade como correspondência” para a ética. Esse critério não diz “o que a ética deve

ser”, mas sim “o que a ética não pode ser”, com base em uma correspondência suficiente ou

não de uma norma aparentemente ética específica com a funcionalidade evolucionária

primeira da ética, que é a cooperação em benefício mútuo, portanto, uma correspondência

para com o papel que as normas éticas “fizeram diferença faticamente” dentro da estrutura

de um mundo objetivo.

Se assim é, a esta versão restringirei a crítica. Há duas coisas que se deve esperar de uma

ética normativa (mesmo uma que se anuncie apenas negativa): que, para os casos em que já

dispomos de consenso moral, indique soluções aceitáveis e exclua as inaceitáveis; e que, para os

casos em que não dispomos de consenso moral, que tome posição e indique um caminho,

sustentando-o de modo convincente. Em resumo: Deve ser coerente para os casos consensuais e

informativa para os não consensuais. Vejamos como o naturalismo normativo se sai em cada uma

destas duas exigências.

Primeiro, se é coerente nos casos consensuais. Aqui se tem sempre certo problema de

elencar casos consensuais, mas, em geral, mesmo com certa margem para contestação e certa

variação conforme as circunstâncias, se pode considerar amplamente consensual que respeito,

Amazônia em Foco, Castanhal, v.3, n.1, p. , jan/jun, 2014

90

André Luiz Souza Coelho

tolerância, veracidade, cooperação, integração, diplomacia, inclusão e liberdade são eticamente

corretos e desejáveis, enquanto assassinato, roubo, constrangimento, chantagem, estupro,

discriminação, escravidão e genocídio são eticamente incorretos e indesejáveis. Para ser coerente

com estes consensos morais, o naturalismo normativo, apoiado sobre a cooperação mutuamente

benéfica, teria que excluir éticas que deixassem de contemplar os padrões de conduta corretos e

desejáveis e as que contemplassem os padrões incorretos e indesejáveis.

Isso, por sua vez, só aconteceria se todos os padrões corretos e desejáveis fossem deriváveis

da cooperação mutuamente benéfica, ao mesmo tempo em que os padrões incorretos e indesejáveis

fossem incompatíveis com a cooperação mutuamente benéfica. Não nego que, com algum esforço

argumentativo, seja possível mostrar que tal é o caso (mas, com algum esforço, é possível provar

também que a regra de ouro, o justo meio aristotélico, o imperativo categórico kantiano, o princípio

de utilidade milliano, a posição original ralwsiana etc. passam no mesmo teste de coerência, o que é

o mesmo que dizer que não se trata de um teste particularmente exigente e seletivo e que passar por

ele não recomenda uma teoria moral senão como não absurda). Mas gostaria de chamar atenção

para alguns aspectos envolvidos no processo.

Digamos, por exemplo, que a atribuição de liberdade aos indivíduos e o respeito por tais

liberdades sejam padrões eticamente corretos e desejáveis e, portanto, conteúdos que uma ética

normativa deveria ter. Digamos, em seguida, que se possa mostrar que a negação de liberdade aos

indivíduos viola máximas de cooperação mutuamente benéfica – seja na forma do core principle of

ethics, de Nozick, seja em qualquer outra (uma afirmação altamente questionável do ponto de vista

histórico social, já que a atribuição e respeito das liberdades é uma característica de relativamente

poucas sociedades ao longo da história, o que não parece compatível com a ideia de que viola um

padrão evolucionário que precisa necessariamente estar presente em qualquer sociedade humana

para sustentá-la enquanto tal; não é claro como sociedades tirânicas como o Egito de Ramsés e na

Pérsia de Xerxes foram capazes de manter-se se não atribuíam nem respeitavam nenhuma das

liberdades modernas enquanto tais, o que colocaria o naturalismo normativo no dilema entre ter que

dizer que liberdades individuais não são requisitos indispensáveis da cooperação mutuamente

benéfica, e assim abandonar seu compromisso com o liberalismo, ou dizer que no Egito de Ramsés

e na Pérsia de Xerxes havia liberdades individuais, e assim reduzir drasticamente o sentido que se

atribui a tais liberdades, abandonando, de novo, seu compromisso com o liberalismo; mas, para fins

do argumento, aceitemos que fosse verdade que a atribuição e respeito das liberdades individuais

seja um requisito indispensável da cooperação mutuamente benéfica). O que quero chamar atenção

é que atribuir e respeitar liberdades só é necessário para a manutenção da cooperação mutuamente

benéfica porque os indivíduos não estão dispostos a cooperar se não gozarem de liberdade; e que

Amazônia em Foco, Castanhal, v.3, n.1, p. , jan/jun, 2014

91

SOBRE O NATURALISMO EM ÉTICA E POLÍTICA: SEGUNDA RESPOSTA

este só é o caso porque os indivíduos prezam a liberdade como algo a que têm direito e que não lhes

deveria ser negado. Dito com outras palavras: é porque a liberdade tem valor moral que a negação

da liberdade prejudica a cooperação. A negação da liberdade só impede que se mantenha a

cooperação porque os indivíduos atribuem à liberdade um valor moral que não depende das

condições de cooperação. Do contrário, criar-se-ia um círculo pelo qual a negação da liberdade

prejudica a cooperação porque a liberdade é prezada, e a liberdade é prezada porque sua negação

prejudica a cooperação. Se se quer propor que a cooperação é o critério moral por excelência, é

preciso que as condições que favorecem a cooperação não dependam dos juízos morais dos

envolvidos, do contrário, estes juízos morais terão que estar fundados em critérios morais outros

que não a própria cooperação. Do contrário, obtém-se o mesmo tipo de circularidade de quando se

diz que a segregação racial é boa porque evita que os negros sejam agredidos ou que mulheres não

devem ocupar posições de comando porque suas ordens não serão obedecidas. Em ambos os casos,

formula-se um argumento em favor da conduta preconceituosa com base numa consequência que

resulta ela própria do preconceito. Se se removesse o preconceito contra negros e mulheres, nem os

negros seriam agredidos, nem as mulheres seriam desobedecidas, de modo que nem seria preciso

segregar, nem seria arriscado dar comando às mulheres. Da mesma forma, o valor moral da

liberdade não pode provir de ser necessária para a cooperação ao mesmo tempo em que só é

necessária para a cooperação porque os envolvidos atribuem a ela valor moral. Esta é uma

circularidade que a teoria deveria evitar.

Para evitar esta circularidade, a teoria precisaria sustentar que a liberdade tem valor moral

porque é necessária para a cooperação e que a liberdade ser necessária para a cooperação não tem

nada a ver com os indivíduos atribuírem à liberdade valor moral. Teria que mostrar, neste caso, que

a liberdade é empiricamente necessária para a cooperação, e não normativamente necessária; que

indivíduos privados de liberdade não podem cooperar, e não que não querem cooperar. E isso não

sei como poderia fazer. Pois parece totalmente plausível, do ponto de vista lógico e físico, que

indivíduos privados de liberdade podem cooperar; que, se a liberdade for indiferente para eles, sua

situação de estarem privados dela seja inclusive um estímulo e um facilitador para sua cooperação.

Parece ser o caso, pois, que a liberdade só é necessária para a cooperação porque, sem ter liberdade,

os envolvidos podem, mas não querem cooperar, e não querem não apenas porque desejam

liberdade (pois desejam muitas outras coisas que não chegam a obter), mas porque consideram que

têm direito a liberdade, ou seja, porque atribuem à liberdade valor moral. É por causa deste valor

moral da liberdade que a negação da liberdade prejudica a cooperação. E, por conseguinte, este

valor moral da liberdade não pode provir da própria necessidade dela para a cooperação. Desta

forma, pretendo ressaltar que, mesmo quando a teoria consiga provar que certo padrão dotado de

Amazônia em Foco, Castanhal, v.3, n.1, p. , jan/jun, 2014

92

André Luiz Souza Coelho

valor moral é necessário para a cooperação, isto não é o mesmo que provar que tal padrão obtém

seu valor moral de ser necessário para a cooperação. Pode ser precisamente o caso oposto, ou seja,

que o padrão em questão só seja necessário para a cooperação porque é dotado de valor moral.

Por fim, quero ainda ressaltar que, no que se refere a ser informativa para os casos não

consensuais, o naturalismo normativo deixa a desejar. Ele pode excluir padrões como genocídio,

segregação, discriminação e assassinato, mas sobre casos não consensuais como pena de morte,

prisão perpétua, eutanásia, aborto e veganismo, ou não tem nada a dizer, ou tem a dizer para ambos

os lados da controvérsia. Quer dizer: ou, mantendo-se em níveis de modéstia e frugalidade

argumentativa, não consegue extrair da ideia de cooperação mutuamente benéfica uma orientação

suficiente para preferir certo curso de ação a outro nos casos listados, ou arriscando-se em níveis de

ambição e artificialidade argumentativa, é capaz de argumentar em favor de ambos os cursos de

ação possíveis. A cooperação mutuamente benéfica de uma comunidade que inclui e enfatiza os

fetos produzirá um argumento contra o aborto, ao passo que a de uma comunidade que exclui os

fetos e enfatiza as mulheres produzirá um argumento em favor do aborto. A cooperação

mutuamente benéfica de uma comunidade que privilegia a segurança dos inocentes produzirá um

argumento a favor da pena de morte, ao passo que a de uma que favorece a recuperação dos

culpados produzirá um argumento contra a pena de morte etc.

Sendo este o caso, torna-se pertinente a pergunta sobre que vantagens ou ganhos poderíamos

ter adotando uma ética normativa de tipo naturalista. Se estivermos falando de vantagens ou ganhos

éticos, parece que não muitos: a cooperação mutuamente benéfica concorda com os casos

consensuais de modo trivial e carece de respostas seletivas para os casos não consensuais. Se

alguma vantagem ou ganho haveria, seria apenas no nível de credibilidade epistemológica que a

ética assim alcançaria. Mas aqui estamos de volta no argumento que o naturalismo serve para

agradar ao gosto do naturalista, porque vincular os padrões éticos consensuais a esquemas

evolucionários de cooperação só tornaria aqueles esquemas mais dignos de crédito para alguém que

só estivesse disposto a dar crédito ao que tiver pedigree científico natural, caso que se aplica

precisamente e exclusivamente ao pensador de temperamento naturalista. É, em última instância,

não para obtermos ganhos éticos, mas para satisfazer a seus caprichos epistemológicos que todo

este esforço está sendo mobilizado.

Em conclusão – ao artigo e ao debate, pelo menos neste fórum e ocasião – resumo minha

posição da seguinte forma: A naturalização da ética enfrenta desafios lógicos e normativos que

ainda não consegue superar e não oferece nenhum ganho real sobre as metaéticas e éticas

normativas não naturalistas disponíveis no momento. Trata-se de uma tentativa de ajustar a ética aos

caprichos epistemológicos daqueles que só dão crédito ao método experimental e ao saber das

Amazônia em Foco, Castanhal, v.3, n.1, p. , jan/jun, 2014

93

SOBRE O NATURALISMO EM ÉTICA E POLÍTICA: SEGUNDA RESPOSTA

ciências naturais e não inova substantivamente em relação às outras tentativas de redução

naturalista que de tempos em tempos sofrem seus revivals. Qualquer avanço real em ética deve

levar em conta uma vasta gama de informação empírica, inclusive, eventualmente, a que é oferecida

pelo saber naturalista; mas não pode esperar deste saber nenhuma descoberta fundamental que lhe

sirva de critério referencial para propósitos genuinamente normativos. Qualquer avanço real em

ética provirá, como sempre proveio, de melhores argumentos normativos, e não empíricos. Investe

melhor seu tempo o filósofo moral que se restrinja ao jogo de linguagem da ética mesma.

ABOUT NATURALISM IN ETHICS AND POLITICS: SECOND RESPONSE

André Luiz Souza Coelho

ABSTRACT

Replies to Valdenor Junior’s second text, “A Genealogia da Ética Naturalizada”. I evaluate in particular the proposal of

naturalization of ethics that Valdenor offers from his own creation. I show that this proposal is based on unjustified

physicalist and evolutionary reductionisms and cannot offer any alternative superior to the non-naturalist ethical

theories currently available, neither in the form of metaethics nor in the form of normative ethics.

Keywords: Ethics. Politics. Naturalism. Physicalism.

REFERÊNCIAS

DANCY, Jonathan. Moral Reasons. Oxford: Blackwell, 1993.

KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes. Trad. Paulo Quintela. Lisboa:

Edições 70, 2008.

KORSGAARD, Christine. The Sources of Normativity. New York: Cambridge University Press,

1996.

NAGEL, Thomas. The Possibility of Altruism. Oxford: Clarendon Press, 1970.

PLATÃO. A República. 2. ed. Trad. de Carlos Alberto Nunes. Belém: UFPA, 1988.

SINGER, Peter (ed.). Companion to Ethics. Oxford: Blackwell, 2001.

SINNOTT-ARMSTRONG, Walter. Moral Skepticisms. Oxford: Oxford University Press, 2006.

Amazônia em Foco, Castanhal, v.3, n.1, p. , jan/jun, 2014

94