UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ

DANIELA CRISTIANE CATTELAN

“A EFICÁCIA DA FISIOTERAPIA NO PERÍODO PRÉ-OPERATÓRIO DE

PACIENTES OBESOS MÓRBIDOS COM INDICAÇÃO A CIRURGIA BARIÁTRICA

AVALIADA ATRAVÉS DA PIMÁX.”

CASCAVEL

2004

Monografias do Curso de Fisioterapia da Unioeste

n. 02-2004-12-07

ISSN 1678-8265

DANIELA CRISTIANE CATTELAN

“A EFICÁCIA DA FISIOTERAPIA NO PERÍODO PRÉ-OPERATÓRIO DE

PACIENTES OBESOS MÓRBIDOS COM INDICAÇÃO A CIRURGIA BARIÁTRICA

AVALIADA ATRAVÉS DA PIMÁX.”

Trabalho de Conclusão de Curso do Curso

de Fisioterapia, do Centro de Ciências

Biológicas e da Saúde, da Universidade

Estadual do Oeste do Paraná – campus

de Cascavel.

Orientadora: Profª. Erica Fernanda Osaku

CASCAVEL

2004

Monografias do Curso de Fisioterapia da Unioeste

n. 02-2004-12-07

ISSN 1678-8265

TERMO DE APROVAÇÃO

DANIELA CRISTIANE CATTELAN

“A EFICÁCIA DA FISIOTERAPIA NO PERÍODO PRÉ-OPERATÓRIO DE

PACIENTES COM INDICAÇÃO A CIRURGIA BARIÁTRICA.”

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Banca Avaliadora como requisito parcial

para obtenção do título de graduado em Fisioterapia, na Universidade Estadual do Oeste do

Paraná.

..................................................................................................................

Orientadora Profª Erica Fernanda Osaku

Colegiado Fisioterapia - UNIOESTE

..................................................................................................................................

Profª Claúdia Cláudia Rejane Lima de Macedo

Colegiado Fisioterapia - UNIOESTE

...............................................................................................................................

Dra. Erika Marine Bruneri

Fisioterapeuta

Cascavel, 10 de novembro de 2004.

Monografias do Curso de Fisioterapia da Unioeste

n. 02-2004-12-07

ISSN 1678-8265

À minha família...

Pessoas verdadeiras, cuja simplicidade

do amor verdadeiro, foi

a base de todas às escolhas acertadas

que já fiz.

Monografias do Curso de Fisioterapia da Unioeste

n. 02-2004-12-07

ISSN 1678-8265

AGRADECIMENTOS

Agradeço...

... a Deus que me acompanhou durante esta jornada;

... à minha orientadora, Érica Fernanda Osaku, por aceitar dirigir-me, pela confiança,

pela dedicação e paciência, durante a realização deste trabalho;

...à minha co-orientadora Cláudia, que além de dedicar parte do seu tempo para

auxiliar-me nesse trabalho, ensinou-me, ainda, o quão importante é o respeito e a

igualdade;

... à professora Francyelle P. dos Santos Suzin, pelo seu profissionalismo brilhante e

pela pessoa humana que é e que a faz exemplo de uma verdadeira mulher.

... aos meus professores, pelo conhecimento compartilhado durante a graduação;

... à amiga Sabrina, que sempre esteve presente, não só neste estudo, mas também

me ajudando de todas as formas possíveis e compartilhando dos momentos

complicados e de triunfo;

... à fisioterapeuta Dra. Carla Ingrid Iavat, proprietária da Vital Clínica, que, com

muita gentileza, cedeu as dependências de sua clínica para que fosse possível a

realização deste estudo;

... a todos aqueles que, embora não citados aqui, contribuíram de alguma maneira

no decorrer de mais esta etapa completada de minha vida.

Monografias do Curso de Fisioterapia da Unioeste

n. 02-2004-12-07

ISSN 1678-8265

RESUMO

A obesidade mórbida, que, segundo a Organização Mundial da Saúde, é definida por

Índice de Massa Corpórea igual ou superior a 40kg/m2, ou entre 35 e 40Kg/m2 desde

que associado a co-morbidades como, por exemplo, a dispnéia, promove o

comprometimento do sistema respiratório. Entre as alterações encontradas neste

sistema, pode-se citar o desfavorecimento da biomecânica diafragmática, a redução

dos volumes pulmonares e a paralisação da musculatura diafragmática. Este trabalho

foi realizado com o objetivo de comparar a condição respiratória, através do

desempenho da musculatura inspiratória, dos indivíduos obesos mórbidos com

indicação de cirurgia bariátrica e que realizam fisioterapia no período pré-operatório

com aqueles que não a realizam. Para isto, foram selecionados, a partir da indicação

médica ou não à realização da fisioterapia pré-cirurgia, dois grupos de pacientes, que

foram divididos em um grupo controle composto por 3 pacientes e um grupo de

tratamento composto por 11 pacientes. Nesta amostra, foi aplicado um tratamento de

30 sessões de fisioterapia, com 2 horas de duração cada uma, 5 vezes por semana.

Após o tratamento, os pacientes foram reavaliados por meio de manovacuometria,

para a análise da força da musculatura inspiratória. Após as 30 sessões, verificou-se

a melhora da força da musculatura inspiratória na totalidade dos pacientes

submetidos ao tratamento. Conclui-se, então, que as técnicas fisioterápicas

empregadas têm relevância para a mecânica respiratória, o que favorece um melhor

preparo cirúrgico bariátrico dos pacientes, minimizando as funções alteradas e sendo

importante coadjuvante no tratamento da obesidade mórbida.

Palavras-chave: obesidade mórbida, cirurgia bariátrica, força muscular inspiratória.

Monografias do Curso de Fisioterapia da Unioeste

n. 02-2004-12-07

ISSN 1678-8265

ABSTRACT

The morbid obesity that, according to World-wide Organization of the Health,

40kg/m2 is defined by index of equal or superior corporal mass, or between 35 and

40Kg/m2 since that associated the comorbidities as, for example, the dyspnoea, it

promotes the various problems to the respiratory system. Between alterations in this

system, it can be cited the disturb of the diaphragmatic biomechanics, the reduction

of the pulmonary volumes and the stoppage of the diaphragmatic musculature. This

work was carried through with the objective to compare the respiratory condition,

through the performance of the inspiratory musculature, of the morbid obese

individuals with indication of bariatric surgery and that they carry through

physiotherapy in the period pre-surgery with that they do not carry through it. For this,

they had been selected, from the medical indication or not to the accomplishment of

the physiotherapy pre-surgery, two groups of patients, that they had been divided in

a group has controlled composition for 3 patients and a group of treatment composed

for 11 patients. In this sample, a treatment of 30 sessions of physiotherapy was

applied, with 2 hours of duration each one, 5 times per week. After the treatment, the

patients had been reevaluated by means of manovacuometria for the analysis of the

force of the inspiratory musculature. After the 30 sessions, it was verified improves it

of the force of the inspiratory musculature in the totality of the patients submitted to

the treatment. It is concluded, then, that the used physiotherapic techniques have

relevance for the respiratory mechanics, what it favors one better surgical bariatric

preparation of patients, minimizing the modified functions and being an important

coadjuvant in the treatment of morbid obesity.

Keywords: morbid obesity, bariatric surgery, inspiratory musculature force.

Monografias do Curso de Fisioterapia da Unioeste

n. 02-2004-12-07

ISSN 1678-8265

SUMÁRIO

LISTA DE ILUSTRAÇÕES……………………………………………………….

10

1 INTRODUÇÃO............................................................................................

1.1 Justificativa.............................................................................................

1.2 Objetivos do Estudo..............................................................................

1.2.1

Geral......................................................................................................

1.2.2

Específicos............................................................................................

11

16

17

17

17

18

18

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA..................................................................

18

2.1 Fisiologia do Sistema Respiratório......................................................

21

2.1.1

Elementos

do

Aparelho

Respiratório

e

o

Fluxo

22

Aéreo..........................

23

2.1.2

Estrutura

e

Função

23

Pulmonar...............................................................

24

2.1.3

Ventilação

25

Pulmonar.............................................................................

26

2.1.3.1

26

Fases..................................................................................................

26

2.1.3.1.1

27

Inspiração........................................................................................

27

2.1.3.1.2

27

Expiração........................................................................................

28

2.1.4

Complacência

28

Pulmonar.......................................................................

28

2.1.5

Complacência

do

Tórax

e

dos

29

Pulmões................................................

29

2.1.6

Volumes

e

Capacidades

29

Pulmonares...................................................

30

2.1.6.1

Volume

30

Corrente................................................................................

31

2.1.6.2

Volume

31

Residual................................................................................

32

2.1.6.3

Volume

de

Reserva

34

Inspiratório.........................................................

34

2.1.6.4

Volume

de

Reserva

36

Expiratório..........................................................

37

2.1.6.5

Capacidade

37

Vital................................................................................

39

2.1.6.6

Capacidade

Residual

40

Funcional.........................................................

41

2.1.6.7

Capacidade

Pulmonar

42

Total...............................................................

43

2.1.7

Músculos

Inspiratórios

da

45

Respiração.................................................. Monografias do Curso de Fisioterapia da Unioeste

n. 02-2004-12-07

ISSN 1678-8265

9

Respiração..................................................

46

2.1.7.1

Músculo

47

Diafragma............................................................................

47

2.1.7.1.1

48

Descrição........................................................................................

51

2.1.7.1.2

52

Origem.............................................................................................

52

2.1.7.1.3

53

Inserção...........................................................................................

54

2.1.7.1.4 Função............................................................................................

56

2.1.7.1

Músculos

Intercostais

57

Externos..........................................................

57

2.2 Obesidade...............................................................................................

59

2.2.1

59

Definição...............................................................................................

61

2.2.2

63

Classificação.........................................................................................

64

2.2.3

64

Mortalidade............................................................................................

64

2.2.4

65

Diagnóstico............................................................................................

66

2.2.4.1

Diagnóstico

67

Quantitativo....................................................................

67

2.2.4.2

Diagnóstico

Qualitativo.......................................................................

2.2.4.3

Diagnóstico

Etiológico........................................................................

2.2.5

Fisiopatologia........................................................................................

2.2.5.1 Ingestão

Calórica...............................................................................

2.2.5.2

Gasto

Calórico....................................................................................

2.2.5.3

Formação

de

Gorduras......................................................................

2.2.5.4

Oxidação

de

Gorduras.......................................................................

2.2.6

Obesidade

Mórbida...............................................................................

2.2.6.1

Definição............................................................................................

2.2.7

A

Obesidade

e

o

Sistema

Respiratório.................................................

2.2.7.1

Síndrome

da

Apnéia

Obstrutiva

do

sono...........................................

2.2.7.2

Síndrome

da

Hipoventilação..............................................................

2.2.7.3

Complacência

e

Resistência

das

Vias

Aéreas...................................

Monografias do Curso de Fisioterapia da Unioeste

n. 02-2004

ISSN 1678-8265

10

2.2.8

Tratamento

Obesidade.....................................................................

2.2.8.1 Cirurgia

Bariátrica...............................................................................

2.2.8.1.1 Critérios para Seleção do

Paciente.................................................

2.2.8.1.2 Critérios para Exclusão do

Paciente...............................................

2.2.8.1.3 Derivações

Gastrojejunais..............................................................

2.2.8.1.3.2 Complicações PósCirúrgicas......................................................

2.2.8.1.4 Gastroplastia Vertical com

Bandagem.........................................

2.2.8.1.5 Derivações Bileopancreáticas com Gastrectomia

Distal.................

2.2.8.1.6 Implicações no Sistema

Respiratório..............................................

2.3 Tratamento Fisioterapêutico.................................................................

2.3.1

Aquecimento.........................................................................................

2.3.2 Exercício Físico

Aeróbico......................................................................

2.2.3 Alongamentos

Musculares....................................................................

2.3.4 EPAP.....................................................................................................

2.3.5

Respiron................................................................................................

2.3.6

Desaquecimento...................................................................................

3 METODOLOGIA.........................................................................................

3.1 Critérios de Inclusão..............................................................................

3.2 Critérios de Exclusão.............................................................................

3.3 Materiais e Métodos...............................................................................

3.3.1

Materiais................................................................................................

3.3.2

Métodos.................................................................................................

3.5 Avaliação da Variável de Interesse.......................................................

3.5.1 Teste.....................................................................................................

3.5.1.1

Materiais.............................................................................................

3.5.1.2 Técnica de

Mensuração....................................................................

3.5.1.2.1 Mensuração da

PImáx....................................................................

da

69

70

71

71

71

72

73

73

73

74

75

4 RESULTADOS............................................................................................

77

Monografias do Curso de Fisioterapia da Unioeste

n. 02-2004

ISSN 1678-8265

11

5 DISCUSSÃO...............................................................................................

81

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS........................................................................

85

7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS...........................................................

86

ANEXO 1 – TERMO DE CONSENTIMENTIMENTO LIVRE

ESCLARECIDO.............................................................................................

E

91

APÊNDICE 1 – PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA......

93

ANEXO 2 – MANOVACUÔMETRO...............................................................

95

Monografias do Curso de Fisioterapia da Unioeste

n. 02-2004

ISSN 1678-8265

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

FÍGURA

1

ANATOMIA

DO

SISTEMA

RESPIRATÓRIO.............................

FÍGURA

2

FASE

INSPIRATÓRIA

DA

RESPIRAÇÃO.................................

FÍGURA

3

–

FASE

EXPIRATÓRIA

DA

RESPIRAÇÃO..................................

FÍGURA 4 – TÉCNICA DE CAPELLA...........................................................

FIGURA 5 – TÉCNICA DE MANSON............................................................

FIGURA 6 – TÉCNICA DE SCOPINARO......................................................

TABELA 1 – CLASSIFICAÇÃO DA OBESIDADE SEGUNDO O ÍNDICE

DE MASSA CORPÓREA (IMC) E RISCO DE DOENÇA

(OMS).........................

TABELA

2

–

DIAGNÓSTICO

QUANTITATIVO

DA

OBESIDADE..................

TABELA

3

–

DIAGNÓSTICO

QUALITATIVO

DA

OBESIDADE.....................

TABELA 4 – COMORBIDADES PREVALENTES NOS 14 PACIENTES

OBESOS MÓRBIDOS COM INDICAÇÃO À GASTROPLASTIA

REDUTORA...................................................................................................

TABELA 5 – CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS DOS 14

PACIENTES

OBESOS

MÓRBIDOS

COM

INDICAÇÃO

À

GASTROPLASTIA REDUTORA...................................................................

TABELA 6 – MÉDIA DAS PRESSÕES INSPIRATÓRIAS MÁXIMAS

ESPERADAS EM FUNÇÃO DA IDADE DE ACORDO COM O SEXO.........

GRÁFICO 1 – PERCENTUAIS DO AUMENTO DA PIMÁX, EM 30 DIAS

DE ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO, EM 11 PACIENTES (P1 A

P11) OBESOS MÓRBIDOS COM INDICAÇÃO À CIRURGIA

BARIÁTRICA.................................................................................................

GRÁFICO 2 – PERCENTUAIS DO AUMENTO DA PIMÁX, EM

INTERVALO DE 40 DIAS, EM 3 PACIENTES (P1 A P3) OBESOS

MÓRBIDOS COM INDICAÇÃO À CIRURGIA BARIÁTRICA, SEM

TREINAMENTO.............................................................................................

22

24

25

58

61

62

35

38

40

77

78

79

79

80

Monografias do Curso de Fisioterapia da Unioeste

n. 02-2004-12-07

ISSN 1678-8265

1 INTRODUÇÃO

A obesidade é o distúrbio nutricional mais importante do mundo

desenvolvido, uma vez que aproximadamente 10% de sua população é considerada

obesa (COLLINS et. al., 1995).

Em geral, um aumento de 20% acima do peso médio aceito para a idade

leva a um aumento nas taxas de mortalidade de 20% para homens e de 10% para

mulheres (ZILBERSTEIN, NETO e RAMOS, 2002).

Hoje, considera-se a obesidade importante causa de complicações médicas

precoces e mortes prematuras (AULER Jr., GIANNINI e SARAGIOTTO, 2003).

Antes, vista somente como um evento decorrente de um distúrbio alimentar;

hoje, sabe-se que são inúmeras as suas causas e também as conseqüências. Entre

essas podemos citar o alto índice de morbidade e mortalidade (FARIA et. al., 2002).

Entre outros fatores, o sedentarismo exerce papel fundamental na indução e

manutenção de tal distúrbio nas sociedades ocidentais (COUTINHO, 1999).

Os principais tipos de obesidade incluem a hipotalâmica, a endocrinológica,

a nutricional, a pertinente à inatividade física, genética e a induzida por drogas.

Dentro de tais esquemas de classificação existem vários subtipos. Sendo assim,

esta multiplicidade significa que o exercício regular é somente um aspecto da

prevenção ou tratamento, embora provavelmente interaja com vários mecanismos

regulatórios e metabólicos, por exemplo, hiperinsulinemia, atividade da ATPase,

atividade do sítio receptor periférico e lipólise (COSTA et. al., 2003).

No Brasil, dados de uma pesquisa realizada por um grande laboratório

farmacêutico durante três anos e divulgada pela imprensa leiga, analisando os

Monografias do Curso de Fisioterapia da Unioeste

n. 02-2004-12-07

ISSN 1678-8265

14

hábitos alimentares e a equivalência peso/altura de 280 mil funcionários das 200

maiores empresas do país, revelou que a obesidade afetava 46% dos indivíduos

estudados e, nestes, cerca de um terço se encaixava na definição de obesidade

mórbida. Em termos nacionais, estima-se que 30% da população brasileira está

acima do peso ideal (BUCHALLA, 2001).

O organismo humano sofre conseqüências relevantes desta patologia, entre

elas, o comprometimento do sistema respiratório. A princípio aconteceria a

ventilação superficial pelo desfavorecimento da biomecânica diafragmática, que por

sua vez leva a ocorrência de outras alterações como a hipoxemia, vasoconstrição

pulmonar e hipercapnia (AULER Jr., GIANNINI e SARAGIOTTO, 2003).

Obesos apresentam ainda, como prejuízos da função pulmonar, redução dos

volumes pulmonares e anormalidades restritivas à expirometria. Além disso, a

obesidade pode levar ao desenvolvimento da síndrome da apnéia e hipopnéia

obstrutiva do sono, que por sua vez se constitui em fator de risco significante para

doença cardiovascular e morte prematura (HALPERN e MANCINI, 2002).

Como a obesidade é uma condição médica crônica de etiologia multifatorial,

o controle de tal condição não se encontra nas dietas de abstenção, mas num plano

terapêutico traçado de maneira minuciosa, que leva em consideração alterações

fisiológicas, anatômicas e psíquicas; ou seja, o plano precisa observar os detalhes

para então formar a imagem do todo.

Existem casos em que, ao plano terapêutico, é associada à cirurgia

bariátrica, a qual se caracteriza por intervenção realizada no aparelho digestório com

o intuito de promover a restrição alimentar e ou a disabsorção. A restrição alimentar

é obtida através da redução do reservatório gástrico, o qual muitas vezes resulta da

divisão

do

estômago

em

duas

porções, sendo uma delas de tamanho

Monografias do Curso de Fisioterapia da Unioeste

n. 02-2004

ISSN 1678-8265

15

consideravelmente menor. Já a disabsorção é conseguida por meio de um desvio

intestinal, que se caracteriza pelo deslocamento de uma porção do intestino delgado

em direção ao novo reservatório alimentar. Este procedimento cirúrgico, na maioria

das vezes, promove uma redução drástica, acelerada e permanente do peso

corporal, sem maiores esforços aparentes, com resolução excelente das comorbidades e baixo índice de mortalidade (1 a 3 a cada 100 cirurgias). A ânsia de

dormir gordo e acordar magro torna tal conduta extremamente visada pela

população obesa (ZILBERSTEIN, GALVÃO NETO e RAMOS, 2002).

Mesmo sendo tentadora, esta opção só é indicada para a população obesa

que apresenta risco de vida pela sua condição. Enquadram-se neste parâmetro

indivíduos obesos mórbidos, que, segundo a Organização Mundial da Saúde,

apresentam Índice de Massa Corpórea (IMC) igual ou superior a 40kg/m2, e aqueles

indivíduos cujo IMC encontra-se entre 35 e 40Kg/m2 desde que apresentem uma comorbidade associada, como hipertensão arterial, apnéia do sono, diabetes,

problemas articulares, dentre outras (SEGAL e FANDIÑO, 2002).

Ainda uma outra definição de obesidade mórbida é emprega por critérios de

peso corpóreo. Nesta, indivíduos portadores de obesidade mórbida são aqueles com

aumento de 100% acima do peso ideal, ou 45-50kg de excesso com relação ao peso

ideal. Isso, geralmente, inclui homens pesando mais de 120-130 kg e mulheres

pesando mais de 100-110 kg (ZILBERSTEIN, GALVÃO NETO e RAMOS, 2002).

É recomendável, ainda, que o paciente obeso apresente obesidade estável

há pelo menos dois anos, baixo risco operatório, fracasso dos regimes alimentares

ou medicamentosos há mais de um ano e que seja cooperativo e compreenda

satisfatoriamente o procedimento cirúrgico a que será submetido. Ele deve

apresentar ausência de doenças endócrinas descompensadas, assim como

Monografias do Curso de Fisioterapia da Unioeste

n. 02-2004

ISSN 1678-8265

16

dependência ao álcool e drogas (SEGAL e FANDIÑO, 2002).

Este procedimento cirúrgico apresenta desvantagens que devem ser

consideradas: vômito e regurgitação no período de adaptação; comprometimento da

absorção de ferro, cálcio e vitaminas; presença de diarréia e fezes com péssimo

odor (problemas sociais); e possibilidade de complicações tardias, como anemia,

osteoporose, úlcera, desnutrição protéica, fístulas, hérnias incisionais e queda de

cabelo. Ainda, como toda cirurgia de grande porte, torna o paciente suscetível a

infecção cirúrgica e hospitalar, a embolia pulmonar, a trombose e a parada cardiorespiratória (ZILBERSTEIN, GALVÃO NETO e RAMOS, 2002).

Visando-se a uma melhor qualidade de vida e a um melhor preparo e

recuperação dos pacientes submetidos à cirurgia bariátrica, é que se indica que os

mesmos realizem atividades que promovam o fortalecimento da sua musculatura

inspiratória. Deve-se lembrar que, segundo Guyton (2002), durante a inspiração, a

contração do músculo diafragma traciona para baixo as superfícies inferiores dos

pulmões, aumentando o diâmetro vertical da caixa torácica, proporcionando então

uma melhor ventilação pulmonar, a qual, como citado anteriormente, encontra-se

comprometida nos indivíduos obesos. Assim, espera-se que atividades direcionadas

a essa musculatura, que se encontra debilitada, promovam o seu condicionamento,

fazendo-a trabalhar mais eficazmente.

Tem-se defendido que o trabalho direcionado para o fortalecimento da

musculatura inspiratória é necessário para que a mesma desenvolva de maneira

mais eficaz a sua função (HALPERN e MANCINI, 2002).

Este evento seria, então, o responsável por garantir a adequação da

ventilação pulmonar, da hematose, da saturação e da pressão parcial de oxigênio no

sangue, bem como a nutrição das células de todo o corpo humano.

Monografias do Curso de Fisioterapia da Unioeste

n. 02-2004

ISSN 1678-8265

17

Considerando todo o conjunto de alterações que geralmente ocorrem em

indivíduos obesos, principalmente aquelas de natureza pulmonar, justifica-se a

necessidade de avaliações periódicas da sua função, com o objetivo de monitorar as

condições mecânicas do aparelho respiratório desses indivíduos, auxiliando na

orientação de medidas preventivas. Essas avaliações tornam-se muito mais

importantes quando se trata de indivíduos obesos submetidos a algum tipo de

atividade física e, desde que possível, é recomendável a realização de testes

complementares pré e pós-treinamento físico (COUTINHO, 1999).

Isso posto, nota-se a relevância da realização da fisioterapia nos indivíduos

obesos. Todavia, para a avaliação das possíveis mudanças que essa terapêutica

pode causar nesses indivíduos, torna-se necessária a exploração de técnicas de

mensuração física, especialmente de elementos da mecânica respiratória tal como: a

avaliação da força muscular respiratória (COSTA et. al., 2003).

A intervenção terapêutica, no presente estudo, fisioterapia, interfere

diretamente no trabalho e na ação muscular respiratória e, uma das maneiras de se

quantificar os efeitos dessa técnica da forma que aqui foi utilizada, consiste na

mensuração da força muscular respiratória, avaliada por meio da Pressão

Respiratória

Máxima,

a

saber,

Pressão

Inspiratória

(PImáx),

através

do

manovacuômetro.

A PImáx tem sido considerada um método simples, prático e preciso na

avaliação da força dos músculos inspiratórios, tanto em indivíduos sadios como em

pacientes com disfunção respiratória ou neurológicas. O conjunto dessas técnicas de

medidas respiratórias dentre outras, tem-se constituído em parâmetros eficientes de

avaliação e acompanhamento dos exercícios físicos e de muitos procedimentos

técnicos empregados na fisioterapia respiratória (COSTA et. al., 2003).

Monografias do Curso de Fisioterapia da Unioeste

n. 02-2004

ISSN 1678-8265

18

1.1 Justificativa

Entende-se que abordar profundamente esta temática seja importante, pois,

se o resultado obtido for positivo em relação ao que se estará buscando verificar,

estar-se-á permitindo alcançar maiores chances de acerto e sucesso das atividades

tanto da equipe multiprofissional que tratará do paciente, quanto dele próprio, que

terá maiores chances de recuperação e de preparo para passar pelo plano de

tratamento instituído. Se a equipe e o paciente estiverem conscientes de que o

manejo adequado da condição de obesidade depende não somente dos

profissionais aos quais ele se submete, mas também da sua boa vontade e

colaboração com o plano estabelecido, pode-se conseguir atingir todos os pontos

considerados indispensáveis para que uma terapêutica seja eficaz. Neste sentido,

julga-se que a realização deste trabalho possa vir a dar uma contribuição

significativa com relação ao assunto em pauta, na medida em que ele se realize de

uma forma metódica e científica.

Através da realização deste estudo e da comprovação dos resultados

previstos, pode-se, então, demonstrar de maneira confiável o quão indispensável é a

conscientização do paciente, assim como da equipe que o acompanha, a respeito da

fisioterapia na obtenção de um prognóstico mais favorável.

É de fundamental importância o esclarecimento do paciente, uma vez que, a

partir deste ponto, consegue-se que o mesmo perceba, que a sua condição e

recuperação também dependem de sua colaboração ao plano terapêutico

estabelecido e não somente da equipe que o acompanha.

Deve-se, ainda, relatar que, a partir deste estudo, alcançar-se-ão maiores

Monografias do Curso de Fisioterapia da Unioeste

n. 02-2004

ISSN 1678-8265

19

chances de sucesso no procedimento cirúrgico bariátrico, à medida que a equipe

multidisciplinar compreenda que o fisioterapeuta é parte relevante na mesma.

1.2 Objetivos do Estudo

1.2.1 Geral

Comparar a condição respiratória, através do desempenho da musculatura

inspiratória, dos indivíduos obesos mórbidos com indicação à cirurgia báriátrica, que

realizam fisioterapia no período pré-operatório em relação àqueles que não a

realizam.

1.2.2 Específicos

•

Identificar o desempenho da musculatura inspiratória;

•

Melhorar o condicionamento cardiopulmonar.

Monografias do Curso de Fisioterapia da Unioeste

n. 02-2004

ISSN 1678-8265

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Fisiologia do Sistema Respiratório

2.1.1 Elementos do Aparelho Respiratório e o Fluxo Aéreo

O sistema respiratório é dividido em dois componentes: a caixa torácica e o

pulmão.

Dentro da caixa torácica encontramos um sistema de tubos que comunicam

o parênquima pulmonar com o meio exterior (JUNQUEIRA e CARNEIRO, 1991).

Este sistema de tubos constitui as vias aéreas, e apresenta como

características ser ramificado e torna-se mais estreito, mais curto e mais numeroso à

medida que ele penetra mais profundamente no pulmão (WEST, 1996).

Nele podemos distinguir uma porção condutora: que compreende as fossas

nasais; nasofaringe; laringe; traquéia; brônquios e bronquíolos; e uma porção

respiratória: representada pelas porções terminais da árvore brônquica e que contêm

os alvéolos, únicos locais onde se dão as trocas gasosas. Entre essas duas porções

existe uma outra, curta, chamada de transição. A porção condutora exerce as

importantes funções de limpar, umedecer e aquecer o ar inspirado, para proteger o

delicado revestimento dos alvéolos pulmonares (JUNQUEIRA e CARNEIRO, 1991).

Segundo Sá Filho (1994), o aparelho respiratório tem inicio no nariz, o que

constitui uma característica da espécie humana, e ocupa um bloco retangular com

Monografias do Curso de Fisioterapia da Unioeste

n. 02-2004-12-07

ISSN 1678-8265

21

os seios, ficando entre a abóbada palatina e a base do crânio. O ar que foi inspirado,

ao passar pelo nariz é então umedecido, aquecido e purificado de partículas

maiores. Isso se deve aos pêlos existentes em tal cavidade.

Segundo Guyton (2002), a via respiratória pode ter início, ainda, na boca,

caso a demanda de ar ultrapasse a quantidade que pode ser inspirada

comodamente pelo nariz.

Além dos pêlos, localizados no interior da cavidade nasal, pode-se encontrar

projeções, chamadas de cornetos. Estas são responsáveis por causar a turbulência

do ar, forçando assim o seu deslocamento em várias direções diferentes, antes de

se completar sua passagem pelo nariz. Tal evento promove a precipitação de poeira

e outras partículas suspensas no ar. As partículas ao colidirem com os cornetos, ou

com outras superfícies da cavidade nasal, são englobadas pela camada de muco

que cobre a superfície. Está, por sua vez, é dotada de células epiteliais, cujos cílios

penetram no muco e se movimentam na direção da faringe, movendo lentamente o

muco e as partículas englobadas em direção ao esôfago, onde serão deglutidas

(LOBO et. al., 1973).

Passando pela cavidade nasal o ar segue em direção a faringe, a qual

divide-se posteriormente em esôfago e traquéia. Nela, os alimentos são separados

do ar. Este entra na traquéia e aqueles penetram no esôfago. Essa separação se dá

através de reflexos nervosos. O alimento ao tocar a superfície da faringe, induz,

reflexamente, o fechamento das cordas vocais e a abertura da traquéia, pela

epiglote. Isso permite a passagem do alimento ao esôfago. Além desses

acontecimentos, devido à presença de receptores situados na mucosa nasal, podem

ocorrer reflexos de proteção como, por exemplo, o espirro (GUYTON, 2002).

A traquéia divide-se em brônquios principais direito e esquerdo, os quais por

Monografias do Curso de Fisioterapia da Unioeste

n. 02-2004

ISSN 1678-8265

22

sua vez dividem-se em brônquios lobares, e a seguir em segmentares. Este

processo continua para baixo até os bronquíolos terminais, que são as menores vias

aéreas sem os alvéolos. Todos esses brônquios constituem as vias aéreas de

condução, cuja função é conduzir o ar inspirado para as regiões de troca gasosa do

pulmão. Pelo fato das vias de condução não conterem os alvéolos é que elas não

tomam parte na troca gasosa. Elas constituem o espaço morto anatômico e o seu

volume é em torno de 150ml (WEST, 1996).

Os bronquíolos terminais dividem-se em bronquíolos respiratórios, os quais

têm alvéolos ocasionais, que brotam das suas paredes. Em seguida surgem os

chamados ductos alveolares, que são completamente revestidos com alvéolos

(LOBO et. al., 1973).

Esta região toda alveolada do pulmão, onde a troca gasosa ocorre, é

conhecida como zona respiratória. Está constitui a maior parte do pulmão, sendo o

seu volume cerca de 2,5 a 3 litros. A porção do pulmão distal a um bronquíolo

terminal forma uma unidade anatômica denominada ácino ou lóbulo (WEST, 1996).

Os pulmões, não estão fixados diretamente às costelas. Ao invés disso, eles

são suspensos pelos sacos pleurais. Esses apresentam uma parede dupla: a pleura

parietal que reveste a parede torácica; e a pleura visceral ou pulmonar que reveste a

face externa dos pulmões. Essas paredes pleurais envolvem os pulmões. Entre elas

existe uma fina película líquida que reduz o atrito durante os movimentos

respiratórios (WILMORE e COSTILL, 2001).

Além disso, esses sacos estão conectados aos pulmões e à superfície

interna da caixa torácica, fazendo com que os pulmões adotem a forma e o tamanho

da mesma quando o tórax se expande e contrai (WILMORE e COSTILL, 2001).

Estas relações estabelecidas entre as estruturas: pulmões, sacos pleurais e

Monografias do Curso de Fisioterapia da Unioeste

n. 02-2004

ISSN 1678-8265

23

caixa torácica são responsáveis por determinam o fluxo aéreo para dentro e para

fora dos pulmões.

2.1.2 Estrutura e Função Pulmonar

O pulmão é para troca gasosa. Ele tem como função primordial possibilitar

que o oxigênio se mova a partir do ar para dentro do sangue venoso e o dióxido de

carbono se mova para fora. O pulmão também realiza outras funções de menor

destaque. Ele metaboliza alguns compostos, filtra materiais tóxicos da circulação, e

atua como reservatório de sangue (WEST, 1996).

Tanto o oxigênio quanto o dióxido de carbono, transportam-se através do ar

e do sangue por difusão simples, isto é, a partir de uma área onde a pressão parcial

de oxigênio (concentração de oxigênio no sangue multiplicada pela pressão total do

mesmo existente neste) é alta para uma onde está é baixa (GUYTON, 2002).

Segundo West (1996), a lei de difusão de Fick diz que: “a quantidade de gás

que se move através de uma lâmina de tecido é proporcional à área da lâmina, mas

inversamente proporcional à sua espessura”. A barreira sangue-gás é extremamente

fina, possuindo uma área entre 50 e 100m2. Sendo assim ela é bem apropriada à

sua função de troca gasosa.

A enorme superfície de difusão encontrada no interior da cavidade torácica,

que tem um tamanho relativamente pequeno quando comparada a está superfície,

se dá através do envolvimento do grande número de alvéolos pelos capilares

sangüíneos. Existem em torno de 300 milhões de alvéolos no pulmão humano, cada

Monografias do Curso de Fisioterapia da Unioeste

n. 02-2004

ISSN 1678-8265

um com mm de diâmetro (LOBO et. al., 1973).

Os gases são trazidos para um dos lados da interface alvéolo/capilar, pelas

vias aéreas, enquanto o sangue é conduzido ao outro, pelos vasos sangüíneos.

2.1.3 Ventilação Pulmonar

A ventilação pulmonar, comumente denominada respiração, é o processo

pelo qual mobilizamos ar para dentro e para fora dos pulmões.

FIGURA 1 – ANATOMIA DO SISTEMA RESPIRATÓRIO

Monografias do Curso de Fisioterapia da Unioeste

n. 02-2004-12-07

ISSN 1678-8265

25

FONTE: GUYTON, 2002.

2.1.3.1 Fases

2.1.3.1.1 Inspiração

Durante a inspiração, o volume da cavidade torácica aumenta e o ar é

puxado para dentro dos pulmões (WEST, 1996).

Este evento decorre de um processo ativo que envolve o diafragma e os

músculos intercostais externos. As costelas e o esterno são movidos pelos músculos

intercostais externos. O esterno move-se para cima e para baixo, num movimento

semelhante ao de uma alavanca de bomba. Já as costelas movem-se para dentro e

para fora, num movimento semelhante ao de uma alça de balde. Ao mesmo tempo,

o diafragma se contrai, descendo e achatando-se em direção ao abdômen e

tracionando para baixo o plano inferior dos pulmões. (WILMORE e COSTILL, 2001).

Na respiração corrente normal, o nível do diafragma move-se cerca de 1

centímetro mais ou menos (WEST, 1996).

Essas ações expandem as três dimensões da caixa torácia, expandindo e

distendendo os pulmões. Quando os pulmões são expandidos, o ar no seu interior

tem um maior espaço para preencher, de modo que a pressão intrapulmonar

diminui. Como resultado, a pressão intrapulmonar é inferior à pressão do ar fora do

corpo. Como o trato respiratório apresenta uma abertura para o exterior, o ar entra

nos pulmões para reduzir essa diferença de pressão. É dessa forma que o ar é

levado para os pulmões durante a inspiração (WILMORE e COSTILL, 2001).

Monografias do Curso de Fisioterapia da Unioeste

n. 02-2004

ISSN 1678-8265

26

O ar inspirado flui para baixo até os bronquíolos terminais por fluxo bruto,

Monografias do Curso de Fisioterapia da Unioeste

n. 02-2004

ISSN 1678-8265

como água através de uma mangueira. Além desse ponto, a área de seção

transversa das vias aéreas é tão enorme, em virtude do grande número de ramos,

que a velocidade do gás para frente torna-se muito pequena (GUYTON, 2002).

FIGURA 2 – FASE INSPIRATÓRIA DA RESPIRAÇÃO

FONTE: GUYTON, 2002.

2.1.3.1.2 Expiração

Em repouso, a expiração geralmente é um processo passivo que envolve o

relaxamento dos músculos inspiratórios e a retração elástica do tecido pulmonar.

Quando o diafragma relaxa, ele retorna a sua posição normal, arqueada

para cima. Quando os músculos intercostais externos relaxam, as costelas e o

Monografias do Curso de Fisioterapia da Unioeste

n. 02-2004-12-07

ISSN 1678-8265

28

esterno descem novamente às suas posições de repouso. Enquanto isso ocorre, a

natureza elástica do tecido pulmonar faz com que ele se contraia, retornando a sua

posição de repouso. Isso aumenta a pressão intratorácica e, por essa razão, o ar é

forçado para fora dos pulmões (WILMORE e COSTILL, 2001).

FIGURA 3 – FASE EXPIRATÓRIA DA RESPIRÇÃO

FONTE: GUYTON, 2002.

2.1.4 Complacência Pulmonar

A alteração de volume por unidade de alteração da pressão é conhecida

como complacência. No ser humano adulto normal, a complacência total de ambos

os pulmões é, em média, cerca de 200ml de ar por centímetro de água de pressão

Monografias do Curso de Fisioterapia da Unioeste

n. 02-2004

ISSN 1678-8265

29

transpulmonar. Isto é, toda vez que a pressão transpulmonar aumenta 1 centímetro

de água, o volume pulmonar tem expansão de 200ml (WEST, 1996).

Esta complacência torna-se muito diminuída caso a pressão venosa

pulmonar seja aumentada e o pulmão fique ingurgitado de sangue (WEST, 1996).

2.1.5 Complacência do Tórax e dos Pulmões

A complacência do sistema respiratório (pulmões e caixa torácica) é medida

enquanto ocorre expansão dos pulmões de uma pessoa relaxada ou paralisada. Ela

é quase exatamente a metade da complacência dos pulmões isolados, 110ml/cm.

Além disso, quando os pulmões são expandidos até grandes volumes, ou

comprimidos até pequenos volumes, as limitações impostas pelo tórax tornam-se

extremas; próximo a esses limites, a complacência do sistema pulmão-tórax pode

ser inferior a um quinto da complacência dos pulmões isolados (GUYTON, 2002).

2.1.6 Volumes e Capacidades Pulmonares

2.1.6.1 Volume Corrente

Definido como o volume de ar que é inspirado ou expirado a cada respiração

Monografias do Curso de Fisioterapia da Unioeste

n. 02-2004

ISSN 1678-8265

30

normal (SOCIEDADE BRASILEIRA DE PNEUMOLOGIA E TISIOLOGIA, 1996).

Pode ser definido ainda, como o volume de ar que entra no pulmão a cada

inspiração. Este equivale à cerca de 500ml (WEST, 1996).

2.1.6.2 Volume Residual

Se refere volume de gás que permaneceu no pulmão após uma inspiração

máxima e equivale a cerca de 1200ml (PELOSI et. al., 1998).

2.1.6.3 Volume de Reserva Inspiratório

Volume máximo adicional de ar que pode ser inspirado além do volume

corrente normal; em geral, este volume é igual à aproximadamente 3000ml

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE PNEUMOLOGIA E TISIOLOGIA, 1996).

2.1.6.4 Volume de Reserva Expiratório

O volume de reserva expiratório corresponde ao volume máximo adicional

de ar que pode ser eliminado por expiração forçada, após uma expiração normal.

Monografias do Curso de Fisioterapia da Unioeste

n. 02-2004

ISSN 1678-8265

31

Esse é cerca de 1100ml (GUYTON, 2002).

2.1.6.5 Capacidade Vital

É o volume de ar exalado após uma inspiração e também uma expiração

máximas (WEST, 1996).

Este corresponde à cerca de 4600ml (GUYTON, 2002).

2.1.6.6 Capacidade Residual Funcional

De acordo com a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (1996), a

capacidade residual funcional equivale ao volume de ar que permanece nos

pulmões após a expiração corrente normal.

Segundo

West

(1996),

a

capacidade

residual

funcional

é

de

aproximadamente 2300ml.

2.1.6.7 Capacidade Pulmonar Total

Esta está relacionada à soma da capacidade vital ao volume residual

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE PNEUMOLOGIA E TISIOLOGIA, 1996).

Monografias do Curso de Fisioterapia da Unioeste

n. 02-2004

ISSN 1678-8265

32

Segundo Guyton (2002), ela corresponde a um volume de aproximadamente

cerca 5800ml (GUYTON, 2002).

2.1.7 Músculos Inspiratórios da Respiração

2.1.7.1 Músculo Diafragma

2.1.7.1.1 Descrição

Consiste em uma delgada folha de músculo em forma de cúpula que é

inserido nas costelas inferiores. Ele é suprido pelo nervo frênico a partir dos

segmentos cervicais 3, 4 e 5. Quando ele se contrai o conteúdo abdominal e forçado

para baixo e para frente, e a dimensão vertical da cavidade torácica é aumentada.

Além disso, as margens costais são levantadas e movidas para fora, causando um

aumento no diâmetro transverso do tórax (WEST, 1996).

Ele é o músculo mais liso de todo o organismo, e limita a parte superior da

cavidade abdominal e a inferior da cavidade torácica. Ele é côncavo embaixo e

convexo em cima e sua parte intermediária é aponeurótica ou tendinosa e se chama

centro frênico. Ao seu redor é onde se encontram suas porções musculares

(DÂNGELO e FATTINI, 1999).

Este músculo é mais alto na parte da frente do que na de trás, já que as

costelas são mais altas na parte anterior do que na parte posterior. Sua abóboda

não é regular, sendo o seu lado esquerdo mais baixo que o direito. Ele é um

Monografias do Curso de Fisioterapia da Unioeste

n. 02-2004

ISSN 1678-8265

33

músculo saliente, assimétrico e como, já citado anteriormente, o mais importante da

inspiração (FUCCI, BENIGNI e FORNASARI, 1984).

2.1.7.1.2 Origem

Segundo Fucci, Benigni e Fornasari (1984), o diafragma se forma de fibras

musculares e tendinosas, provindas dos elementos anatômicos que formam o orifício

costal inferior, podendo-se reconhecer e diferenciar várias partes:

a) A parte vertebral é a mais grossa e é denominada de pilares do

diafragma: um deles se encontra à direita e é mais amplo e largo; o outro é menor e

fica à esquerda. O pilar direito sobe e se une ao esquerdo, formando um orifício

chamado de aórtico, pois, através dele, passa a artéria aorta. Sobre este orifício, vaise formar um outro que tem como base os dois mesmos pilares e se chama orifício

esofágico.

b) Outra parte é chamada de fibras lombares ou pilares lombares. Eles vêm

da primeira vértebra lombar e vão até a 12ª costela.

c) Outra porção, chamada costal, vai da 12ª costela e vai até a 7ª.

d) Além disso, ele tem fibras esternais na face inferior do esterno.

2.1.7.1.3 Inserção

Todas as suas fibras convergem para o centro frênico, que tem forma de

trevo, em cuja folha direita existe um orifício por onde passa a veia cava inferior.

Monografias do Curso de Fisioterapia da Unioeste

n. 02-2004

ISSN 1678-8265

34

Este centro é a parte mais alta do diafragma, pois se encontra à altura do 5º espaço

intercostal, embora isto seja variável, pois pode ser encontrado de 3 a 5 cm acima,

no 3º espaço intercostal, como também a outros tantos centímetros abaixo.

Normalmente, ele se move para cima e para baixo uns dois ou três centímetros

(GARDNER, DONALD e RONOAN, 1978).

2.1.7.1.4 Função

Ao contraír-se, segundo Souchard (1989), o diafragma fecha o orifício torácico

superior e se torna rígido, assumindo uma forma quase reta. Com isto, sua

dimensão passa a ser maior, o que aumenta o diâmetro, no sentido crânio-caudal,

da caixa-torácica e afeta a inspiração. Nesta atividade, ele atua de duas formas:

a) Ao alinhar-se, ele aumenta o diâmetro crânio-caudal.

b) Ao tornar-se rígido, ele amplia o orifício torácico inferior.

Ao se alinhar, o diafragma também produz um outro efeito: comprime o fígado,

dirigindo o sangue que existe nele para o coração e melhorando o retorno venoso.

2.1.7.1 Músculos Intercostais Externos

Os músculos intercostais conectam costelas adjacentes e são inclinados

para baixo e para frente. A sua contração, que traciona as costelas para cima e para

Monografias do Curso de Fisioterapia da Unioeste

n. 02-2004

ISSN 1678-8265

35

frente, causa um aumento em ambos os diâmetros: lateral e ântero-posterior do

tórax. Os músculos intercostais são supridos por nervos intercostais que saem da

medula espinhal ao mesmo nível. A paralisia de tal musculatura isoladamente não

afeta seriamente a respiração porque o diafragma é muito ativo (WEST, 1996).

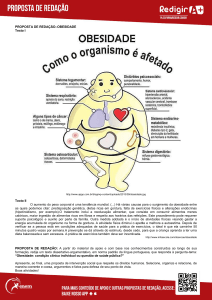

2.2 Obesidade

A obesidade é uma doença universal de prevalência crescente e que vem

adquirindo proporções alarmantemente epidêmicas, sendo um dos principais

problemas de saúde pública da sociedade moderna (HALPERN e MANCINI, 2002).

No Brasil, a situação não é diferente, observando-se crescimento maior que

90% da população obesa nos últimos 30 anos (FARIA et. al., 2002).

Caracterizada pelo acúmulo excessivo de tecido adiposo no organismo, a

obesidade é uma doença crônica cuja prevalência vem crescendo acentuadamente

nas derradeiras décadas e as despesas com suas complicações atingem cifras de

bilhões de dólares (AMARAL e CHEIBUB, 1991).

Tal condição compartilha com os transtornos psiquiátricos de pesado

preconceito tanto entre a população leiga, quanto entre os profissionais da área da

saúde (AMARAL e CHEIBUB, 1991).

Com relação ao feitio psicossocial da obesidade, numerosos relatos dão

conta da estigmatização dos indivíduos obesos, aumentando a possibilidade de tais

desenvolverem distúrbios psicossociais.

Além disso, existe falta de respeito generalizada pelos indivíduos obesos, a

Monografias do Curso de Fisioterapia da Unioeste

n. 02-2004

ISSN 1678-8265

36

ponto de existir estudos em que aproximadamente 80% dos pacientes, em tal

condição, relatam terem sido tratados de forma desrespeitosa por profissionais da

área da saúde (ZILBERSTEIN, GALVÃO NETO e RAMOS, 2002).

Além do aspecto psicossocial, os indivíduos obesos têm um risco

aumentado

de

desenvolverem

inúmeras

doenças,

como

diabetes

mellitus,

dislipidemia, doenças cardio e cerebrovascular, alterações da coagulação, doenças

articulares degenerativas, neoplasias estrogênio-dependentes, neoplasia de vesícula

biliar, esteatose hepática com ou sem cirrose, apnéia do sono entre outras

(HALPERN e MANCINI, 2002).

As inúmeras disfunções orgânicas, decorrentes da obesidade, são

responsáveis pelo aumento do índice de morbidade e mortalidade e pela piora da

qualidade de vida dos indivíduos obesos. O avanço tecnológico atual que induz a um

estilo de vida sedentário, e fatores como o aumento do tabagismo, do consumo de

álcool e do nível de estresse, vêm favorecendo o aumento da população obesa em

nosso país (GUEDES e GUEDES, 1998).

Segundo vários estudos realizados é cada vez mais evidente a prevalência

tanto da obesidade, quanto do sobrepeso nos diferentes segmentos da população

brasileira.

Aproximadamente 32% da população adulta brasileira apresentam algum

grau de sobrepeso (IMC > 25 kg/m2), sendo que, destes, 8% apresentam obesidade

(IMC > 30 kg/m2). Nos últimos 15 anos, houve um grande aumento da população de

indivíduos obesos no Brasil, sendo este mais significativo entre os homens

(BENÍCIO et. al., 2004).

Estando a obesidade relacionada a um maior risco de doenças, e maior

propensão a problemas econômicos, sociais e psíquicos, ou seja, a diminuição da

Monografias do Curso de Fisioterapia da Unioeste

n. 02-2004

ISSN 1678-8265

37

qualidade e da expectativa de vida, torna-se imperativo um tratamento eficaz para

essa doença (FARIA et. al., 2002).

2.2.1 Definição

A obesidade é conceituada como sendo o acúmulo de energia sob a forma

de gordura. É uma doença multifatorial, dispendiosa, vitalícia e potencialmente letal

(FARIA et. al., 2002).

Pode ser definida, ainda, com excesso de tecido adiposo no organismo,

sendo tal, potencialmente deletério para a boa saúde e bem-estar dos indivíduos

(MITCHELL et. al., 1978).

Segundo conceito generalizado, o excesso de tecido adiposo dá-se por uma

ingestão calórica que sobrepassa o gasto calórico. Nestas circunstâncias, seria de

se supor, que na fisiopatologia da obesidade dois fatores apenas deveriam ser

considerados, a saber: a ingestão e a queima calórica. Sabe-se que, no entanto,

outros fatores intervêm na gênese da obesidade, como a capacidade de fazer

gorduras e uma menor oxidação dessas (GARRIDO Jr., 2002).

2.2.2 Classificação

Mesmo em uma população geneticamente homogênea, o peso é muito

variável. Assim uma classificação singular da obesidade torna-se bastante

complexa.

Monografias do Curso de Fisioterapia da Unioeste

n. 02-2004

ISSN 1678-8265

38

A diferença entre a normalidade e a obesidade é arbitrária, mas um indivíduo

é considerado obeso quando a quantidade de tecido adiposo aumenta em uma

extensão tal que a saúde física e psicológica são afetadas e a expectativa de vida é

reduzida (MANCINI, 2001).

No mundo moderno, com a grande miscigenação de grupos étnicos e raciais

há uma ampla heterogeneidade genética. Está é manifestada por diferentes alturas,

circunferências corporais (tórax, cintura, quadris) e pesos de constituição. É

indesejável focalizar um único número de quilogramas para a altura em centímetros

como o peso “normal”, particularmente porque não está claro qual deve ser o critério

de peso “normal” (GARRIDO Jr., 2002).

Diz-se, um indivíduo ser obeso, quando no caso do sexo masculino ele

apresentar mais do que 20% de gordura na composição corporal e no sexo feminino

mais do que 30% (SEGAL e FANDIÑO, 2002).

Na prática clínica, na maior parte dos estudos e na classificação da

Organização Mundial da Saúde (OMS) utiliza-se o Índice de Massa Corporal (IMC)

para tal classificação, calculado dividindo-se o peso corporal, em quilogramas, pelo

quadrado da altura, em metros quadrados (VANÍTALLIE, 1979).

A classificação da obesidade segundo a Organização Mundial da Saúde

está representada na tabela 1.

TABELA 1: CLASSIFICAÇÃO DA OBESIDADE, SEUNDO O ÍNDICE DE MASSA

CORPÓREA (IMC) E RISCO DE DOENÇA (OMS)

IMC (Kg/m2 )

CLASSIFICAÇÃO

OBESIDADE

RISCO DE OENÇA

(grau)

< 18,5

18,5-24,9

25-29,9

Magreza

Normal

Sobrepeso

0

0

I

Elevado

Normal

Elevado

Monografias do Curso de Fisioterapia da Unioeste

n. 02-2004

ISSN 1678-8265

39

30-39,9

Obesidade

> 40,0

Obesidade grave

FONTE: SEGAL E FANDIÑO 2002.

II

III

Muito elevado

Muitíssimo elevado

Indivíduos com IMC < 18,5 Kg/m2, têm baixo peso e risco aumentado de

doenças; um IMC < 25 Kg/m2, é considerado normal; a faixa entre 25 e 29,9 Kg/m2,

é denominada pré-obesidade ou sobrepeso e os riscos de complicações são ainda

baixo. A partir do IMC de 30 Kg/m2, existe obesidade propriamente dita e a

morbidade e a mortalidade aumentam exponencialmente; a obesidade com IMC de

40 Kg/m2, é denominada obesidade grave ou mórbida (MANCINI, 2001).

Alguns autores denominam super-obesos os indivíduos com IMC de

55kg/m2, devido às dificuldades particulares do manejo pessoal e à extensa gama de

complicações clínicas que incidem nesse pacientes (HALPERN e MANCINI, 2002).

2.2.3 Mortalidade

Com relação à mortalidade associada à obesidade foram encontraram taxas

aumentadas em duas vezes para homens e mulheres que estão 50% acima do peso

ideal. A obesidade é em si um fator de risco para mortalidade e especialmente os

jovens obesos tendem a morrer antes daqueles que se enquadram na média do

peso ideal, caindo por terra, desta forma, o termo "obeso saudável" (ZILBERSTEIN,

GALVÃO NETO e RAMOS, 2002).

Há evidencias marcantes de que a obesidade acarreta risco excessivo para

a saúde; de fato, a mortalidade aumenta de forma aguda quando o índice de massa

corporal ultrapassa 30 Kg/m2, principalmente quando há distribuição central de

Monografias do Curso de Fisioterapia da Unioeste

n. 02-2004

ISSN 1678-8265

40

tecido adiposo concomitantemente (MANCINI, 2001).

Morte súbita misteriosa é 13 vezes mais comum em mulher obesa com IMC

de 40 Kg/m2, quando comparada a mulher de peso normal (MANCINI, 2001).

2.2.4 Diagnóstico

A fronteira entre obesidade e peso normal (peso de um indivíduo associado

à menor mortalidade para sua altura) é variável, podendo existir altercações entre as

pessoas avaliadas.

No entanto, muito se utiliza para tal procedimento os diagnósticos

quantitativos e qualitativos.

2.2.4.1 Diagnóstico Quantitativo

O índice de massa corpórea (IMC ou BMI, de body mass index), também

conhecido por Índice de Quetelet, que é o peso (em Kg) dividido pelo quadrado da

altura (em m), é o mais utilizado na prática clínica e em estudos epidemiológicos

(MANCINI, 2001).

O IMC tem cálculo simples e rápido, apresentando boa correlação com a

adiposidade corporal. Porém, além de não distinguir gordura central de periférica, o

IMC não distingue massa gordurosa de massa magra, podendo superestimar o grau

Monografias do Curso de Fisioterapia da Unioeste

n. 02-2004

ISSN 1678-8265

41

de obesidade em indivíduos musculosos (FARIA et. al., 2002).

Segundo Mancini (2001), o IMC também apresenta limitações no que se

refere a pessoas edemaciadas ou com presença de cifose importante. Tais

indivíduos podem apresentar um IMC falso elevado.

A impedância bioelétrica, outro método de avaliação quantitativa da

obesidade, vem ganhando aceitabilidade na prática clínica pelo desenvolvimento de

aparelhos menores e mais baratos, o que permite uma avaliação com maior precisão

da massa adiposa e da massa de tecidos magros. Tal recurso substitui com

vantagem o método da somatória da medida da espessura das pregas cutâneas,

que possui como desvantagem apresentar variabilidade inter e intra-examinador,

inaceitáveis. Os valores aceitados como normais são: para homens menores que

25%, no que se refere à porcentagem de tecido adiposo na constituição corporal; e

para mulheres, os valores considerados ideais devem estar abaixo de 33%

(HALPERN e MANCINI, 2002).

Os métodos mais utilizados, atualmente, para o diagnóstico quantitativo da

obesidade são apresentados na tabela 2.

TABELA 2: DIAGNÓSTICO QUANTITATIVO DA OBESIDADE

MÉTODOS MAIS UTILIZADOS PARA DIAGNOSTICAR OBESIDADE

(QUANTITATIVO)

Tabela de peso x Altura

Índice de massa corpórea

Somatória das medidas de pregas cutânea

Impedância bioelétrica de freqüência única

Espectroscopia bioelétrica de freqüência múltipla

Condutibilidade elétrica corpórea total (Tobec)

Monografias do Curso de Fisioterapia da Unioeste

n. 02-2004

ISSN 1678-8265

42

Absorpciometria dual de raios x (DXA)

Tomografia computadorizada e ressonância nuclear magnética

Potássio corpóreo total (K)

Água duplamente marcada (D2 O)

FONTE: SEGAL E FANDIÑO, 2002.

2.2.4.2 Diagnóstico Qualitativo

O diagnóstico qualitativo da obesidade é realizado através da análise da

distribuição de gordura corporal, a qual pode estabelecer um prognóstico de risco

para a saúde, mais fidedigno que o próprio grau de obesidade (MANCINI, 2001).

O excesso de gordura, de uma pessoa obesa, pode estar mais concentrado

na região abdominal ou no tronco, o que define obesidade tipo andróide, superior,

central, abdominal ou em maçã, mais freqüente, mas não exclusiva no sexo

masculino. Pode ainda, estar mais concentrado na região dos quadris, o que define

obesidade tipo ginóide, inferior, periférica ou subcutânea, glúteo-femoral, ou em

pêra, mais freqüente no sexo feminino (FARIA et. al., 2002).

A obesidade tipo andróide apresenta maior correlação com complicações

cardiovasculares e metabólicas, que a obesidade ginóide. Está, apresenta como

doenças

associadas

às

complicações

vasculares

periféricas

e

problemas

ortopédicos e estéticos (HALPERN e MANCINI, 2002).

Outra forma de avaliar qualitativamente um obeso é com o cálculo da

relação cintura-quadril, definida pela divisão do maior perímetro abdominal, entre a

última costela e a crista ilíaca, pelo perímetro dos quadris em nível dos trocânteres

femorais, com o indivíduo em decúbito dorsal (HALPERN e MANCINI, 2002).

Índices superiores a 0,8 em mulheres e 0,9 em homens definem distribuição

Monografias do Curso de Fisioterapia da Unioeste

n. 02-2004

ISSN 1678-8265

43

central de gordura e, estatisticamente, se correlacionam com maior quantidade de

gordura visceral ou portal, medidas por métodos de imagem como tomografia ou

ressonância magnética (FARIA et. al., 2002).

Mais recentemente, a medida da circunferência da cintura tem mostrado ser

suficiente

para

estabelecer

riscos,

sendo

considerados

limites

normais

a

circunferência menor que 95 cm para homens e menor que 80 cm para mulheres. O

risco de existir um fator de risco coronariano aumenta substancialmente quando a

medida em homens ultrapassa 104 cm e em mulheres 88 cm. A tabela 3 mostra

alguns métodos utilizados para este diagnóstico (HALPERN e MANCINI, 2002).

TABELA 3: DIAGNÓSTICO QUALITATIVO DA OBESIDADE

MÉTODOS MAIS UTILIZADOS PARA DIAGNOSTICAR OBESIDADE (QUALITATIVO)

Medida do maior perímetro abdominal entre a última costela e a crista

ilíaca

Relação cintura-quadril

Absorpciometria dual de raios X (DXA)

Ultra-sonografia

Tomografia computadorizada e ressonância nuclear magnética

FONTE: HALPERN E MANCINI, 2002.

2.2.4.3 Diagnóstico Etiológico

Síndromes genéticas raras como Prader-Willi, Bardet-Biedl, Cohen e Alstrôm

apresentam obesidade em seu quadro clínico, estando, em geral, também

associadas a retardo mental e hipogonadismo (BENÍCIO et. al., 2004).

Monografias do Curso de Fisioterapia da Unioeste

n. 02-2004

ISSN 1678-8265

44

Foram identificadas famílias com defeitos genéticos levando a deficiência na

produção de leptina e do seu receptor, fato responsável pela obesidade grave na

infância (MITCHELL, 1978).

Hipotireoidismo, hiperinsulinização no tratamento de diabetes mellitus,

insulinoma, alterações hipotálamo-hipofisárias (secundárias a destruição por

tumores, cirurgia, radioterapia ou infecção do sistema nervoso, mas raramente

idiopáticas) se constituem em causas endócrinas de ganho de peso, que nem

sempre justificam a obesidade em sua plenitude (BENÍCIO et. al., 2004).

Estas formas de obesidade genética ou de causa orgânica óbvia

representam uma minoria absoluta em relação ao total de obesos.

2.2.5 Fisiopatologia

Embora seja clássica a noção de que os obesos ingerem mais calorias do

que os não obesos, não há um consenso geral entre os autores de que isto seja

verdadeiro.

A fisiopatologia da obesidade não está ainda totalmente esclarecida.

Segundo Garrido Jr. (2002), acredita-se hoje que as principais razões para um

indivíduo se tornar obeso sejam:

1) Comer mais (particularmente gordura);

2) Queimar menos calorias;

3) Fazer gorduras mais facilmente;

4) Oxidar menos gorduras.

Monografias do Curso de Fisioterapia da Unioeste

n. 02-2004

ISSN 1678-8265

45

Evidentemente, a maior propensão à obesidade está sujeita a influência de

fatores genéticos e ambientais, os quais se alteram de indivíduo para indivíduo

(FARIA et. al., 2002).

2.2.5.1 Ingestão Calórica

Há uma disposição em se acreditar que existe maior consumo de alimentos

gordurosos em populações de obesos, e tudo leva a crer que a maior tendência à

obesidade no mundo com livre acesso a comida está ligada a uma maior ingestão de

alimentes gordurosos (MACBRYDE e BLACKLOW, 1975).

Existem escassas dúvidas de que as calorias contidas nas gorduras levam a

uma adipogênese muito mais eficiente que as calorias contidas nas proteínas e nos

hidratos de carbono. Parasse haver, portanto, uma tendência a maior ingestão de

alimentos gordurosos na população de indivíduos obesos em relação aos normais.

Esta maior ingestão de gorduras parece também estar associada a um maior

consumo de doces e álcool. Esta tríade: gorduras, açúcar e álcool colaboram

decisivamente para o crescimento da obesidade que vem sendo observado no

mundo (FANDIÑO et. al., 2004).

Além do consumo alimentar outro fator importante a se considerar na

gênese da obesidade é o habito alimentar do indivíduo. Não há a menor dúvida de

que um hábito alimentar compulsivo está associado à tendência de ganho de peso

(CRUZ e MORIMOTO, 2004).

O hábito alimentar compulsivo é definido como aquele tipo de alimentação

em que o indivíduo ingere grandes quantidades de alimentos, movido por uma força

quase incontrolável, com um consumo por vezes enorme de calorias e, seguido por

Monografias do Curso de Fisioterapia da Unioeste

n. 02-2004

ISSN 1678-8265

46

sensação de culpa. Este hábito alimentar compulsivo parece ser desencadeado por

fatores psíquicos, mas também tem base neuroendócrina, visto que a regulação da

fome e da saciedade é feita por uma série de mediadores: nutrientes, hormônios e

também neurotransmissores (GARRIDO Jr., 2002).

Na experiência clínica comparando-se os hábitos compulsivos em indivíduos

pesados (IMC maior que 25Kg/m2), obesos (IMC maior que 30KG/m2) e obesos

mórbidos (IMC maior que 40 Kg/m2), encontra-se uma prevalência de 46,5%, 51,1%

e 70%, respectivamente (GARRIDO Jr., 2002).

2.2.5.2 Gasto Calórico

A calorigênese é o processo que se refere, ao gasto calórico. Para que se

entenda de forma clara este evento é necessário que se saiba, quais os

compartimentos em que o mesmo está dividido.

Um deles, o metabolismo basal, constitui a queima calórica do indivíduo

dormindo, e representa o dispêndio de energia em condições basais, o que difere do

metabolismo de repouso, que se refere a calorigênese gerada pelo organismo em

repouso, mas já desperto. Os metabolismos basal e de repouso dependem da

massa magra (fundamentalmente dos músculos), do sexo (homens apresentam

maior metabolismo que mulheres), da idade (idosos dispendem menos calorias),

havendo também uma porcentagem de 10% a 15% de dependência em relação aos

aspectos genéticos (CRUZ e MORIMOTO, 2004).

Deve-se salientar que o metabolismo basal é maior nos obesos que nos

Monografias do Curso de Fisioterapia da Unioeste

n. 02-2004

ISSN 1678-8265

47

normais, fundamentalmente porque ele depende de massa muscular, que está

aumentada de maneira absoluta nos indivíduos obesos, embora percentualmente

esteja diminuída (MACBRYDE e BLACKLOW, 1975).

O emagrecimento, no entanto, faz com que os obesos nivelem seu peso ao

dos não obesos, e isto leva a um decréscimo no metabolismo basal, havendo

evidências de que pelo menos uma parte dos ex-obesos, também chamados obesos

reduzidos ou emagrecidos, apresenta uma queima calórica basal menor que os

indivíduos não obesos com o mesmo peso (FANDIÑO et. al., 2004).

A calorigênese exercício-induzida é obtida através de qualquer atividade

física, programada ou espontânea, e é variável de indivíduo para indivíduo

(MITCHELL, 1978).

A questão relativa à atividade física ainda é sujeita a debates, embora haja

uma tendência a se acreditar que boa parte dos obesos tenha uma diminuição na

atividade física do dia-a-dia, não dirigida especificamente para a prática de

exercícios.

A calorigênese dieta-induzida apresenta dois componentes: o obrigatório e o

facultativo. O primeiro é dependente do trabalho efetuado pelo organismo nas

diversas fases da atuação sobre o nutriente: mastigação, deglutição, absorção e

transformações metabólicas. Já o componente facultativo representa o acréscimo

sobre a queima calórica obrigatória, na verdade, um gasto calórico supérfluo

(MACKBRYDE e BLACKLOW, 1975).

Alguns autores acreditam que a queima calórica de 24h é deficiente em

alguns indivíduos, e também, que este seja um dos fatores responsáveis pela

predisposição à obesidade. Mais ainda, os mesmos autores mostraram que não só a

queima calórica por unidade de massa magra é variável de indivíduo para indivíduo,

Monografias do Curso de Fisioterapia da Unioeste

n. 02-2004

ISSN 1678-8265

48

como também está agregada a família, isto é, a calorigênese seria geneticamente

determinada (GARRIDO Jr., 2002).

Assim sendo, indivíduos com menor calorigênese apresentariam maior

tendência à obesidade. Alguns estudos mostraram uma tendência sete vezes maior

de ganho de peso em indivíduos com menor calorigênese em relação aos indivíduos

com calorigênese aumentada (APPOLINARIO, 1998).

Em relação à termogênese alimentar, a literatura se divide: determinados

autores crêem ser ela reduzida nos obesos; outros não admitem esta ocorrência.

Deve-se salientar, no entanto, que a menor termogênese alimentar nos obesos

parece ser conseqüência e não causa da obesidade.

Tal fato foi comprovado por um estudo que promoveu o isolamento térmico

artificial da parede abdominal em normais, e, a partir de tal circunstância, observou a

ocorrência de redução na termogênese alimentar e no peso, o que por sua vez levou

a restauração desta queima induzida pelo alimento (APPOLINARIO, 1998).

Em conclusão, há uma variabilidade genética na queima calórica e uma

atividade física diferente entre os indivíduos. Pessoas que geneticamente têm menor

calorigênese e os menos ativos estão sujeitos a se tornarem obesos.

2.2.5.3 Formação de Gorduras

A adipogênese depende da agilidade da lípase lipoprotéica (ALLP) e, assim

sendo, é aceitável que alguns obesos possam deparar-se com níveis aumentados

desta enzima. Certos estudos sugerem este fato, isto é, confirmaram ALLP

Monografias do Curso de Fisioterapia da Unioeste

n. 02-2004

ISSN 1678-8265

49

aumentada em animais geneticamente obesos e, mais ainda, tenacidade de

agilidade aumentada em obesos emagrecidos, o que oferece tendência óbvia a uma

volta ao peso anterior (GARRIDO Jr., 2002).

Sabe-se agora, que além da atividade da lípase lipoprotéica a formação da

célula adiposa adulta e o acúmulo de gordura na mesma estão sujeitos a uma

variedade de acontecimentos bastante complexos, desde as células primordiais até

a maturação dos adipócitos. Há evidências de que alterações nas séries destes

eventos podem ocasionar obesidade, como, por exemplo, a de receptores para

ativadores da proliferação de peroxisomas (MACKBRYDE e BLACKLOW, 1975).

2.2.5.4 Oxidação de Gorduras

Um outro fator relevante na maior ou menor deposição de tecido adiposo é a

oxidação de gorduras, que pode ser diferente entre os indivíduos.

A oxidação de gorduras – maior ou menor – pode ser revelada pelo

quociente respiratório (QR = CO2 expirado/ O2 inspirado), obtido através de

calorimetria indireta (GARRIDO Jr., 2002).

A oxidação pura de gorduras produz um QR de 0,7, e a oxidação pura de

hidratos de carbonos produz um QR de 1,0. Alguns autores evidenciaram quocientes

respiratórios diferentes de um indivíduo para outro e, mais ainda, prospectivamente

mostraram tendência a ganho de peso de 2,5 vezes maior entre os indivíduos com

QR em torno de 0,87, quando comparados com indivíduos com QR em torno de 0,82

(CRUZ e MORIMOTO, 2004).

Monografias do Curso de Fisioterapia da Unioeste

n. 02-2004

ISSN 1678-8265

50

Em suma, parece haver uma tendência genética à maior ou menor oxidação

de gorduras, assim como de indivíduos com menor oxidação serem obesos.

2.2.6 Obesidade Mórbida

2.2.6.1 Definição

A definição de obesidade mórbida por critérios de peso corpóreo, estabelece

como indivíduos portadores de tal patologia aqueles com aumento de 100% acima

do peso ideal ou 45-50kg de excesso com relação ao peso ideal. Isso, geralmente,

inclui homens pesando mais de 120-130kg e mulheres pesando mais de 100-110kg

(BALSIGER et. al., 2000).

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, obesidade mórbida é assim

considerada quando o índice de massa corporal (IMC) de um indivíduo for maior ou

igual a 40 Kg/m2, o que está relacionado a um risco muito elevado de co-morbidades

(FARIA et. al., 2002).

A Sociedade Americana de Cirurgia Bariátrica considera um IMC de até 25

como normal (eutrófico), entre 25-30 de IMC como sobrepeso, entre 30-35 de IMC

como obesidade grau I, entre 35-40 de IMC como obesidade grau II e acima de 40

de

IMC

como

obesidade

grau

III

ou

"obesidade

clinicamente

mórbida"

(ZILBERSTEIN, GALVÃO NETO e RAMOS, 2002).

Ainda, no que diz respeito às coomorbidades, uma definição mais ampla de

obesidade mórbida deve obrigatoriamente incluir pacientes que tenham coMonografias do Curso de Fisioterapia da Unioeste

n. 02-2004

ISSN 1678-8265

51

morbidades graves relacionadas diretamente com a obesidade, como artropatia

mecânica, hipertensão, diabetes tipo II, doença cardíaca, dislipidemia e apnéia do

sono dentre outras (BALSIGER et. al., 2000).

Pacientes obesos mórbidos têm risco magnificado de desenvolverem doenças

crônicas, o que acarreta aumento expressivo da mortalidade (250% em relação a

pacientes não obesos). É justamente o avanço do conhecimento médico sobre o

aumento da morbimortalidade de tais pacientes que enfatiza a necessidade de

intervenção médica no tratamento da obesidade (HALPERN e MANCINI, 2002).

Portanto, a obesidade mórbida representa risco iminente à vida devendo ser

tratada de maneira definitiva (FARIA et. al., 2002).