PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS

Programa de Pós-Graduação em Letras

AS CONSTRUÇÕES DE GERÚNDIO NO PORTUGUÊS DO BRASIL

Marilia de Carvalho Caetano Oliveira

Belo Horizonte

2008

Livros Grátis

http://www.livrosgratis.com.br

Milhares de livros grátis para download.

Marilia de Carvalho Caetano Oliveira

AS CONSTRUÇÕES DE GERÚNDIO NO PORTUGUÊS DO BRASIL

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em

Letras da Pontifícia Universidade Católica de Minas

Gerais, como requisito parcial para obtenção do título

de Doutora em Lingüística e Língua Portuguesa.

Orientador: Prof. Dr. Mário Alberto Perini

Belo Horizonte

2008

FICHA CATALOGRÁFICA

Elaborada pela Biblioteca da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

O48c

Oliveira, Marília de Carvalho Caetano

As construções de gerúndio no português do Brasil / Marília de Carvalho

Caetano Oliveira. Belo Horizonte, 2008.

123f.

Orientador: Mário Alberto Perini.

Tese (Doutorado) - Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais,

Programa de Pós-Graduação em Letras.

1. Língua portuguesa – Brasil. 2. Língua portuguesa – Gerúndio. 3. Língua

portuguesa – Sintaxe. I. Perini, Mário Alberto. II. Pontifícia Universidade

Católica de Minas Gerais. Programa de Pós-graduação em Letras. III. Título.

CDU: 806.90(81)-25

Marilia de Carvalho Caetano Oliveira

As Construções de gerúndio no português do Brasil

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Letras da Pontifícia Universidade

Católica de Minas Gerais.

Belo Horizonte, 2008.

_______________________________________________

Prof. Dr. Mário Alberto Perini (Orientador) – PUC MINAS

______________________________________________

Prof. Dr. Marco Antônio de Oliveira – PUC MINAS

_______________________________________________

Profª Drª Vanda de Oliveira Bittencourt – PUC MINAS

________________________________________________

Profª Drª Carla Viana Coscarelli - UFMG

___________________________________________

Profª Drª Maria Beatriz Nascimento Decat - UFMG

AGRADECIMENTOS

O primeiro agradecimento a Deus, cuja Luz e Bondade Infinitas sempre se manifestam

em minha vida.

Agradeço a meus pais, semente e modelo de minha força e perseverança.

Agradeço, em especial, a meu Orientador, Prof. Dr. Mário Alberto Perini, pela

paciência, e, principalmente, por compartilhar comigo seu inestimável conhecimento sobre os

fenômenos lingüísticos.

Agradeço, ainda, à CAPES, órgão subsidiador de minha bolsa de estudos.

Dedico, também, agradecimentos a todos os meus familiares, aos colegas de profissão,

a meus amigos (principalmente, Maria da Conceição, Floripes e Fátima) que, durante o

percurso, incentivaram-me a não desistir desse desafio.

Agradecimentos mais que especiais ao carinho, ao afeto e à compreensão de meu filho

Lucas e à incondicional disponibilidade e dedicação de meu marido Roney. Peço desculpas

pelos momentos de tensão e nervosismo, agradeço o amor com que suportaram minhas

angústias e rogo a Deus que os recompense por todo o bem que me têm feito.

RESUMO

Este trabalho tem por objetivo apresentar uma descrição pormenorizada das estruturas de

gerúndio utilizadas no português do Brasil, propondo-se uma classificação baseada em

aspectos sintático-semânticos, ou seja, são analisados a estrutura sintática e os papéis

temáticos que as construções de gerúndio desempenham, relacionando tais fatores às

possibilidades de posicionamento da construção de gerúndio dentro da frase e às condições de

ocorrência de sujeito nessas construções. Para tanto, são analisados dados fornecidos pelo

corpus da língua falada do Brasil (PEUL, 2000), complementados com dados de introspecção

e dados coletados assistematicamente, a fim de que se possam discutir os problemas teóricos

relacionados com a descrição dessa área da estrutura da língua. A partir do trabalho proposto,

entende-se que mais um passo foi dado na direção de executar a agenda dos procedimentos

básicos da teoria gramatical, que inclui a explicitação de estruturas formais possíveis na

língua e a relação dessas estruturas com interpretações semânticas correspondentes.

Palavras-chave: descrição; gerúndio; estrutura sintática e papéis temáticos; posicionamento do

gerúndio; ocorrência de sujeito.

ABSTRACT

This work has for objective to present a detailed description of the structures of gerund used

in the Portuguese of Brazil, considering itself a classification based on syntactic-semantic

aspects, that is, are analyzed the syntactic structure and the thematic roles that the gerund

constructions play, relating such factors to the possibilities of positioning of the construction

of gerund inside of the phrase and to the conditions of occurrence of subject in these

constructions. For in such a way, are analyzed given supplied for the corpus of the said

language of Brazil (PEUL, 2000), complemented with data of introspection and collected data

unsystematically, so that if the related theoretical problems with the description of this area of

the structure of the language can argue. From the considered work, one understands that plus

a step it was given in the direction to execute the agenda of the basic procedures of the

grammatical theory, that includes the explicitation of possible formal structures in the

language and the relation of these structures with corresponding semantic interpretations.

Key-words: description; gerund; syntactic structure and thematic roles; positioning of gerund;

occurrence of subject.

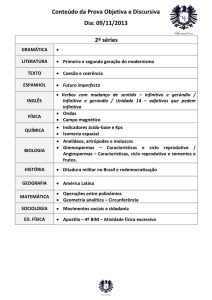

LISTA DE FIGURAS

FIGURA 1 Quadro de matriz de traços

23

FIGURA 2 Ocorrência de sujeito nas construções com gerúndio modal

56

FIGURA 3 Ocorrência de sujeito nas construções com gerúndio causal

FIGURA 4 Ocorrência de sujeito nas construções com gerúndio consecutivo

61

64

FIGURA 5 Ocorrência de sujeito nas construções com gerúndio temporal

69

FIGURA 6 Ocorrência de sujeito nas construções com gerúndio final

72

FIGURA 7 Ocorrência de sujeito nas construções com gerúndio concessivo

77

FIGURA 8 Ocorrência de sujeito nas construções com gerúndio condicional

83

FIGURA 9 Ocorrência de sujeito nas construções com gerúndio adjetivo –

orações simples

88

FIGURA 10 Ocorrência de sujeito nas construções com gerúndio adjetivo –

orações complexas

88

FIGURA 11 Ocorrência de sujeito nas construções com gerúndio como verbo principal, sem

auxiliar

94

FIGURA 12 Ocorrência de sujeito nas construções com gerúndio núcleo de SN

102

FIGURA 13 Ocorrência de sujeito nas construções com gerúndio ilocutivo

104

FIGURA 14 Ocorrência de sujeito nas construções com gerúndio prepositivo

106

SUMÁRIO

1 PERSPECTIVA TEÓRICO-METODOLÓGICA ACERCA DO OBJETO

1.1 Algumas definições tradicionais de gerúndio

9

20

21

2. CARACTERIZAÇÃO DO GERÚNDIO NA LÍNGUA PORTUGUESA

2.1.O Gerúndio faz parte do lexema verbal?

2.1.1. Propriedades morfológicas

2.1.2. Propriedades sintáticas

2.1.3. Propriedades semânticas do gerúndio

26

26

31

33

37

3. AS CONSTRUÇÕES DE GERÚNDIO NO PORTUGUÊS DO BRASIL

39

es

3.1. Constituição Sintática

3.2. Papéis Temáticos

3.3. Por uma proposta de abordagem

3.3.1. Função 1: Gerúndio Circunstancial

3.3.1.1. Relação de modo

3.3.1.1.1. Análise posicional

3.3.1.1.2. Condições de ocorrência do sujeito

3.3.1.1. Relação de Causa

3.3.1.2.1. Análise posicional

57

3.3.1.2.2. Condições de ocorrência do sujeito

3.3.1.3. Relação de Conseqüência

3.3.1.3.1. Análise posicional

3.3.1.3.2. Condições de ocorrência do sujeito

3.3.1.4 . Relação de Tempo

3.3.1.4.1. Análise posicional

3.3.1.4.2. Condições de ocorrência do sujeito

3.3.1.5. Relação de Finalidade

3.3.1.5.1. Análise posicional

3.3.1.5.2. Condições de ocorrência do sujeito

3.3.1.6. Relação de Concessão

3.3.1.6.1. Análise posicional

3.3.1.6.2. Condições de ocorrência do sujeito

3.3.1.7. Relação de Condição

3.3.1.7.1. Análise posicional

3.3.1.7.2. Condições de ocorrência do sujeito

3.3.2. Função 2: Gerúndio Adjetivo

3.3.2.1. Análise posicional

3.3.2.2. Condições de ocorrência do sujeito

3.3.3. Função 3: Gerúndio como verbo principal, sem auxiliar

3.3.3.1. Análise posicional

3.3.3.2. Condições de ocorrência do sujeito

3.3.4. Função 4: Gerúndio Perifrástico

3.3.4.1. Análise posicional

3.3.4.2. Condições de ocorrência do sujeito

3.3.1. Função 5: Gerúndio Núcleo de Sintagma Nominal

3.3.5.1. Análise posicional

3.3.5.2. Condições de ocorrência do sujeito

3.3.2. Função 6: Gerúndio Ilocutivo

3.3.6.1. Análise posicional

3.3.6.2. Condições de ocorrência do sujeito

3.3.3. Função 7: Gerúndios Prepositivos

3.3.7.1. Análise posicional

3.3.7.2. Condições de ocorrência do sujeito

3.3.4. Função 8: Gerúndio constituinte de expressões idiomáticas

3.4. Breve comentário acerca da proposta apresentada

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

39

41

48

50

51

52

53

56

59

61

62

62

64

65

67

69

70

70

72

73

74

77

78

79

83

86

87

89

90

91

94

97

98

98

100

101

103

103

104

104

105

105

106

107

109

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

116

1 PERSPECTIVA TEÓRICO-METODOLÓGICA ACERCA DO OBJETO

Um estudo fidedigno das estruturas sintáticas de uma língua não pode manifestar

predomínio da teoria sobre a observação, da atitude dedutiva sobre a atitude indutiva: o

desejável (como todos reconhecem, pelo menos em tese) é manter um cuidadoso equilíbrio

entre esses dois componentes da pesquisa.

Gross (1979) exprime exatamente esse sentimento quando afirma que

há uma inconsistência comportamental fundamental entre (a) a idéia de que a

Gramática Gerativa fornece uma base para descobrir a teoria da linguagem e (b) a

total ausência de um programa de construção de gramáticas de línguas particulares.1

(GROSS, 1979, p. 871, tradução nossa).

A afirmação de Gross evidencia a necessidade de descobrir uma teoria sobre como os

indivíduos geram estruturas lingüísticas, mas considera que é necessária a construção de

gramáticas das várias línguas que possam confirmar a aplicação desses princípios, ou seja, é

necessário realizar um trabalho “concreto” a partir das línguas naturais, para que se possam

construir gramáticas mais fidedignas dessas línguas.

Para tanto, é necessário realizar levantamento e sistematização de dados, realçando a

preocupação com a exaustividade (tanto quanto possível). Esse tipo de procedimento traz

como conseqüência a não escolha de dados por conveniência, evitando-se, assim, a seleção de

evidência, voluntária ou involuntária.

Perini (2008) afirma que

o pesquisador, na preocupação de encontrar evidência que corrobore sua teoria,

seleciona dados favoráveis com muito mais energia do que a que utiliza na procura

de dados desfavoráveis, apresentando, dessa maneira, uma imagem deformada da

realidade lingüística em estudo. O resultado é, muitas vezes, o paradoxo de análises

que parecem, ao serem lidas, solidamente fundamentadas, mas que, ao enfrentarem

oposição real, mostram uma fragilidade inesperada. (PERINI, 2008, p. 14).

Neste trabalho, cujo tema é a descrição das estruturas de gerúndio na língua

portuguesa do Brasil, o ponto de partida será o levantamento, tão exaustivo quanto possível,

incluindo ocorrências que muitas gramáticas desconsideram por serem justamente aquelas que

não se enquadram em seu modelo teórico e que, se analisadas em profundidade, podem

alterar, inclusive, conceitos que até então vêm sendo utilizados de modo consensual (como o

conceito de sujeito, por exemplo).

Percebe-se, portanto, que a não seleção de dados está relacionada à exaustividade, o

que ocasiona a ênfase no uso de corpus. É interessante notar que a lingüística compõe a

minoria das ciências que necessitam explicitar que a análise a ser feita deve basear-se em

dados, o que é óbvio para outras áreas. Segundo Perini (2008),

a pesquisa lingüística precisa ser muito mais baseada em dados do que tem sido nos

últimos tempos; [...] faltam dados que dêem apoio à maioria das análises e teorias;

[...] o trabalho de levantamento de tais dados é algo que se deve encorajar tanto ou

mais do que o de elaboração de novos modelos e teorias. Em outras palavras: sem

desprezar a explicação, falta descrição. (PERINI, 2008, p. 14).

1

There is a fundamental behavioral inconsistency between (a) the idea that the G(enerative) G(rammar) provides

the basis upon which to discover a theory of language and (b) the total lack of a program for constructing

grammars of particular languages.

O mesmo autor afirma ainda que o trabalho descritivo tem como objetivo principal

a apresentação e sistematização dos fatos da língua, de maneira a criar uma base de

dados que seja útil não apenas aos interessados na língua em si (gramáticos,

professores e planejadores de textos), mas também a lingüistas teóricos

preocupados com a validação empírica de suas hipóteses. (PERINI, 2008, p. 140).

Pelo exposto, verifica-se que o trabalho descritivo pode contribuir muito para o

desenvolvimento da pesquisa lingüística, considerando que a criação de determinada base de

dados deve ser compatível com uma porção significativa dos mesmos como eles podem ser

observados.

Gross (1975) ratifica esse ponto de vista ao afirmar que

existe uma crença difundida por certos manuais de filosofia que atribuem um poder

extrapolador considerável às teorias (isto é, aos modelos). A partir dessa crença,

uma teoria (um modelo) poderia predizer um número de fenômenos muito maior

que aqueles que serviram de base à construção da teoria. Não parece que existam

tais situações. A história das ciências [...] é uma sucessão de etapas totalmente

diferente. Toda construção teórica sempre é precedida de um longo trabalho de

acúmulo sistemático de dados, e os pesquisadores sempre se esforçam para

preencher as lacunas que porventura seus dados apresentem antes de proporem uma

regra geral. (GROSS, 1975, p. 9).2

Pela asserção de Gross, pode-se perceber a equalização que deve ser dada à teoria e

aos dados, ou seja, não se pode sobrepor a teoria aos dados, como o oposto também não deve

ocorrer. Mas, segundo o autor, o trabalho de observação dos dados sempre precede a

elaboração de uma teoria completa.

Porém, o trabalho descritivo, em termos teóricos, não é totalmente neutro. Isso só seria

possível se, na descrição, apenas fossem listados os dados, o que não demonstraria os avanços

obtidos pela Lingüística. Perini (2008, p. 14) afirma que “a escolha do tema, o recorte dos

dados e os aspectos considerados relevantes para a classificação são inevitavelmente dirigidos

por uma posição teórica”, mas essa posição teórica, embora afete a análise e a interpretação

dos dados, não tem efeito nenhum sobre eles próprios.

2

Il existe [...] une croyance répandue par certains manuels de philosophie que attribue um pouvoir extrapolateur

consideráble aux théories (isto é, aux modèles). D’après cette croyance, une théorie (un modèle) pourrait prédire

un nombre de phénomènes beaucoup plus important que ceux qui ont servi de base à la construction de la

théorie. Il ne semble pas qu’il ait jamais existé de telles situations. L’histoire des sciences [...] est une succession

d’étapes totalement différente. Toute construction théorique a toujours été précédée d’un long travail

d’accumulation systématique de données, et les chercheurs se sont toujours efforcés de combler les trous qui

pouvaient se présenter dans leurs données avant d’avancer une règle générale.

Essas questões confirmam a perspectiva de que o trabalho descritivo deve buscar a

adequação observacional. Chomsky citado por Kato (1997, p. 278) afirma que “há três

estágios na construção de uma teoria lingüística, cada qual com seu nível de adequação: (a)

adequação observacional (descrição empírica); (b) adequação descritiva (descrição da

competência do sistema interno) e (c) adequação explicativa (aquisição)”. Tal afirmação faz

supor que não seja possível descrever, muito menos explicar, o funcionamento de

determinada língua sem antes observar seu comportamento, ou seja, sem a adequação

observacional não há como atingir os estágios posteriores. Esse será, justamente, o viés do

presente trabalho: a observação das ocorrências, a fim de construir uma descrição

pormenorizada das mesmas, ampliando, dessa forma, o conjunto de dados acerca do

comportamento do gerúndio no português do Brasil.

A esse respeito, observa-se que o gerúndio no português do Brasil vem constituindo

novos tipos de ocorrências, conforme exemplificado abaixo:

(1) Amanhã vou estar te ligando às 10h.

Esse contexto de ocorrência3, chamado de gerundismo e cuja manifestação é

relativamente recente, constitui um breve exemplo de que a observação é uma ferramenta

imprescindível do pesquisador na coleta de dados, os quais servirão de ponto de partida para a

explicação do funcionamento de determinada língua.

Na lingüística atual, parece possível distinguir duas posições: por um lado, há aqueles

que consideram que já existem muitos dados e faltam teorias que os expliquem; por outro

lado, há os que defendem a idéia da falta de dados enquanto as teorias multiplicam-se. Tudo

leva a crer que o segundo ponto de vista é o mais consistente, tendo em vista o número

exorbitante de tentativas de explicação de vários fenômenos lingüísticos sem, contudo, obter

um consenso entre os pesquisadores, o que apenas ocasiona proliferação da nomenclatura

relacionada à pesquisa lingüística, em vez da elucidação dos fenômenos propriamente ditos.

Perini (2008) indica os seguintes pontos que subjazem à posição descritivista:

A preocupação com a formalização e a elaboração de teorias altamente

especificadas deve ceder lugar a uma necessidade mais urgente, a de definir e

esclarecer questões fundamentais de análise. [...] Os estudos lingüísticos sofrem de

falta de evidência para fundamentar as teorias. [...] Para os objetivos acima

discriminados, grande parte da estrutura da linguagem pode ser descrita em termos

de estrutura formal aparente. [...] A lingüística se encontra atualmente em um

estágio que pode ser chamado de ‘história natural’. [...] É urgente elaborar estudos

amplos de grandes fatias da estrutura das línguas. (PERINI, 2008, p. 7).

3

A descrição pormenorizada das ocorrências de gerúndio será apresentada no capítulo 3.

A partir dos pontos apresentados, pode-se questionar: mas como realizar esse trabalho

descritivo? Que tipos de informações devem ser levadas em conta? Um dos aspectos a serem

considerados é a necessidade da utilização de uma metodologia adequada para orientar a

coleta de dados, para que o foco da descrição – a taxonomia das formas – seja priorizado. Ao

utilizar uma metodologia eficaz, o pesquisador evita que os dados se percam ou sejam

tomados como um conjunto de informações desconexas. A esse respeito, Perini (2008, p. 18)

sugere o “cultivo de uma lingüística descritiva, assessorada por uma metodologia adequada de

obtenção de dados e caracterizada por uma extrema cautela e um alto grau de exigência na

elaboração de teorias”.

Quanto à triagem das informações para análise, de modo geral, é necessário respeitar o

princípio básico de partir dos dois níveis mais acessíveis aos falantes: as formas

fonológicas/fonéticas e o significado/conceito. Isso não quer dizer que os elementos abstratos

não possam ser levados em conta, mas, segundo Perini (2008),

(a) esses elementos não podem ser ponto de partida da análise e (b) a postulação de

um elemento abstrato requer fundamentação cuidadosa: é essencial demonstrar,

para cada elemento abstrato introduzido na análise, que não há mesmo alternativa

não-abstrata para ele. Os elementos abstratos são, por assim dizer, um mal

necessário. (PERINI, 2008, p. 23).

A afirmação acima apresenta um dos principais pressupostos da teoria que subsidiará a

análise aqui adotada, ou seja, análise de elementos lingüísticos explícitos, observando a ordem

em que aparecem e as relações que entre eles se estabelecem e considerando também que as

várias possibilidades de construção lingüística apresentam-se já em sua estrutura superficial

(mais detalhes serão apresentados nos parágrafos posteriores).

Todos os aspectos expostos anteriormente reforçam a idéia de que o trabalho

descritivo é de suma importância. Outros trabalhos já foram realizados sob esse ponto de

vista, tais como os de Levin (1993), que enfocou o comportamento dos verbos em inglês,

Casteleiro (1981), o qual tratou dos adjetivos do português e muitos trabalhos descritivos

realizados sob a orientação de Gross no Laboratoire Automatique de Documentation

Linguistique (LADL).

Por conseguinte, são bem-vindas as tentativas de elucidar o funcionamento das

estruturas lingüísticas partindo-se da análise delas próprias. O presente trabalho pretende

ajudar a suprir a escassez de estudos lingüísticos empiricamente fundamentados sobre a

língua portuguesa do Brasil, seguindo a idéia de Perini (2008) de que “precisamos de

descrições das línguas naturais [...] que sejam relativamente livres de pressupostos teóricos

controversos”.

Esse

posicionamento,

porém,

não

exclui

teorização,

simplesmente

redimensiona o poder das teorias sobre a análise dos dados, para que os dados não sejam

viciados ou selecionados, mesmo que involuntariamente, por pressupostos teóricos

insuficientemente fundamentados.

Isso quer dizer que, num trabalho descritivo, a preocupação básica não é a de construir

uma boa teoria que explique as ocorrências de determinada língua, mas, antes, fornecer bases

para a comprovação empírica das teorias, descrevendo os fatos a partir da forma como os

mesmos apresentam-se à primeira vista.

Na busca por um trabalho descritivo adequado, o pesquisador deve ter em mente o

objetivo de estabelecer listas de representações esquemáticas de construções possíveis,

buscando generalizações nas quais estas sejam evidentes, sem contudo subestimar os traços

idiossincráticos.

Segundo Perini (2008, p. 31), os mais importantes postulados que norteiam o trabalho

de descrição são os seguintes:

a) descrição superficial e conseqüente interpretação semântica das estruturas

superficiais, ou seja, não aceitação de estruturas múltiplas relacionadas

transformacionalmente;

b) consideração estritamente separada de traços de forma e traços de significado. Isso

quer dizer que há a necessidade de especificar os elementos

pertencentes à

estrutura sintática e aqueles pertencentes à estrutura semântica, para que,

posteriormente, possa ser hipotetizada a relação entre essas estruturas;

c) sintaxe delimitada residualmente, segundo a hipótese da Sintaxe Simples;

d) descrição não dividida em componentes compactos, homogêneos e ordenados

(sintaxe, semântica e pragmática). Em particular, aceitação da possibilidade de que

regras que estipulam aspectos formais podem lançar mão de informação

semântica.

Esses postulados, porém, vão de encontro a teorias clássicas, tais como a Teoria

Gerativa. A apresentação das frases abaixo pretende suscitar uma análise comparativa entre o

posicionamento da Gramática Gerativa Clássica e a hipótese teórica aqui ‘‘adotada4’’:

4

Referência à teoria da Sintaxe Simples, proposta por Culicover e Jackendoff (2005), a qual será

explicitada nos parágrafos posteriores.

(2) O Lucas comeu brigadeiro.

(3) Brigadeiro, o Lucas comeu.

(4) Comeu brigadeiro, o Lucas.

Do ponto de vista da teoria gerativa, a explicação de fenômenos dessa natureza dar-seia pela teoria Mova α. Segundo Mioto et al (2004, p. 249), a gramática universal (GU)

‘‘contém um mecanismo que desloca sintagmas de sua posição de base (aquela posição em

que ele foi gerado em DS) para alocá-los em outras posições da sentença’’. Isso pressupõe

que as três sentenças acima (considerando sua semelhança semântica) teriam uma mesma

estrutura sintática subjacente, a qual poderia movimentar-se, ocasionando transformações na

estrutura de superfície. A formulação geral de Mova α seria: ‘‘mova qualquer constituinte

pertencente a qualquer categoria gramatical (NP, VP, PP, CP,...) de qualquer posição sintática

para qualquer outra posição sintática’’ (p. 272). Esse postulado sugere que os exemplos de 1 a

3, apresentados acima, seriam diferentes realizações (diferentes estruturas superficiais) de

uma mesma estrutura profunda modificada.

Na perspectiva aqui adotada, as frases acima, apesar de veicularem um mesmo valor

de verdade, não seriam consideradas como resultado de uma estrutura profunda idêntica, que

sofreu transformações em sua estrutura superficial, manifestando-se diferentemente em cada

caso. Ao contrário, cada frase seria considerada única, o que sugeriria a presença de três

estruturas superficiais independentes, deixando de lado a possibilidade de buscar categorias

abstratas para explicar possíveis movimentos de constituintes na realização de tais

construções.

Esse ponto de vista é defendido por Culicover; Jackendoff (2005), os quais sugerem a

Hipótese da Sintaxe Simples, que defende a descrição da estrutura explícita (superficial ou do

espaço fonológico) e suas relações, tão diretas quanto possível, com a representação

semântica (espaço semântico).

Segundo os autores, “a teoria sintática mais explicativa é aquela que utiliza o mínimo

de estrutura necessário para fazer mediação entre a fonologia e o significado” (CULICOVER;

JACKENDOFF, 2005, p. 5, tradução nossa)5. Essa hipótese permite minimizar o uso de

entidades hipotéticas (morfossintáticas), baseando as análises em fatos cuja formulação

precisa, inevitavelmente, figurar em uma descrição da língua, no caso, fatos semânticos e

5

The most explanatory syntactic theory is one that imputes the minimum structure necessary to

mediate between phonology and meaning.

fatos fonéticos. Esse princípio pressupõe um importante critério, a chamada Navalha de

Occam - Occam’s Razor-, que preconiza que não se devem multiplicar entidades teóricas

além da necessidade. A Hipótese da Sintaxe Simples (HSS) não exclui a necessidade de se

postularem entidades de mediação entre a semântica e a forma; estas parecem ser necessárias

em muitos casos. Elas devem, apenas, ser mantidas no mínimo indispensável.

Ao propor a linearização das estruturas da oração, a HSS colabora para a simplificação

da análise sintática, tendo em vista que não haverá a necessidade de criar um grande número

de entidades abstratas para explicar determinadas ocorrências, mas ocasiona complexidade

para o tratamento semântico, como será visto adiante.

Analise-se a frase seguinte, com enfoque sobre o sujeito, a fim de explicar sua

ocorrência na perspectiva da Gramática Gerativa e na perspectiva da Hipótese da Sintaxe

Simples:

(5) O diretorj queria j sair mais cedo.

Ao propor uma análise do sujeito da frase (5), a perspectiva gerativa postularia que, na

primeira oração, ele é o SN antes do verbo queria e um SN nessa posição é sempre sujeito

(simplificação do componente semântico) e que o sujeito da segunda oração foi omitido

porque está co-indexado ao sujeito da primeira oração (complicação do componente

sintático).

Por outro lado, a Hipótese da Sintaxe Simples (HSS), admitindo que o sujeito é o SN

antes do verbo e considerando que isso não ocorre na segunda oração, estabelece regras para

recuperar semanticamente esse sujeito com base no sujeito da primeira (com isso, complica-se

o componente semântico, ao mesmo tempo simplificando o componente sintático). A solução

gerativista padrão (Chomsky, 1965) adota a solução oposta e postula que ambas as orações

têm sujeito, o que permite simplificar o componente semântico, mas complica o componente

sintático, porque depende de um sujeito abstrato, não realizado superficialmente, na segunda

oração. Isso requer uma regra especial para suprimir o sujeito da segunda oração (“Equi-NP

deletion”, na nomenclatura da época).

Se o ponto de partida for a frase como ela se apresenta, ou seja, se as frases não forem

analisadas como se tivessem um plano abstrato (estrutura profunda) para depois se

constituírem nas possíveis configurações de superfície, os dados poderão ser mais diretamente

compreendidos e explicados, mesmo que se tenha como conseqüência a complicação da

análise semântica dos mesmos. A complicação inevitável do componente semântico é menos

grave porque não acarreta a postulação de planos, estruturas e componentes abstratos. O

significado (assim como a pronúncia) é um componente inevitável – e, pode-se dizer,

concreto - das estruturas lingüísticas.

Dessa forma, a HSS nega o Princípio da Uniformidade da Interface, defendido pela

gramática gerativa clássica, o qual preconiza que

a interface sintaxe-semântica é maximamente simples, no sentido de que o

significado se mapeia transparentemente na estrutura sintática; e é maximamente

uniforme, de modo que o mesmo significado sempre se mapeia na mesma estrutura

sintática (CULICOVER; JACKENDOFF, 2005, p. 6) 6.

A HSS nega esse princípio porque ele prevê a necessidade de criar um grande número

de entidades abstratas que realizariam o mapeamento entre o nível sintático e o semântico, o

que não é desejável, dados os princípios da Sintaxe Simples.

No modelo HSS, os itens léxicos ganham fundamental importância, já que são eles

que relacionam, em grande medida, estruturas semânticas e fonológicas, e são as propriedades

desses itens que determinam em que tipos de contextos os mesmos podem ser encaixados,

determinando, assim, as estruturas das orações.

A esse respeito, Franchi; Cançado (2003) afirmam que

um item lexical-predicador (independente da categoria a que pertence) contém em

sua representação a diátese em que se fixou historicamente para seu uso atual, e que

contribui para a estruturação da sentença e para sua interpretação, na medida em

que determina um conjunto de argumentos explícitos ou implícitos que ‘devem’ ser

instanciados em determinadas posições sintáticas. Nesse sentido, o léxico funciona

como um ‘filtro’ que limita as instanciações sintáticas possíveis. (FRANCHI;

CANÇADO, 2003, p. 95).

Com base na afirmação anterior, considere-se, por exemplo, a valência de um verbo,

ou seja, os contextos nos quais ele poderá ocorrer, e que argumentos farão parte de cada

construção (diáteses causativa, ergativa, etc):

(6) Quebrar –

Maria

quebrou

SN(Agente)

(7) Quebrar –

V

SN (Paciente)

O Banco Econômico quebrou.

SN (Paciente)

6

a janela.

V

The syntax-semantics interface is maximally simple, in that meaning maps transparently into

syntactic structure; and is maximally uniform, so that the same meaning always maps onto the same

syntactic structure.

(8) Quebrar –

A janela

quebrou.

SN (Paciente)

V

Nesse sentido, Perini (2008) postula que

o conhecimento léxico se integra intimamente com o conhecimento gramatical, e a

distinção entre eles muitas vezes não é nada clara. [...] No mínimo, temos que

reconhecer que a gramática e o léxico são intimamente relacionados. (PERINI,

2008, p. 30).

Isso quer dizer que as informações sobre os itens lexicais permitem que se preveja em

que contextos os mesmos poderão aparecer e em que tipos de construções, conforme

demonstrado anteriormente.

Já a semântica depende de muitos outros fatores: a partir da comparação entre as frases

(7) e (8), por exemplo, é possível verificar que as diferenças semânticas do verbo não são

automaticamente previsíveis a partir das valências nem se correlacionam automaticamente

com diferenças valenciais, já que, nos casos citados, os verbos, apesar de possuírem a mesma

valência, têm significados diferentes: falir e despedaçar, respectivamente.

Culicover; Jackendoff (2005, p. 15) também defendem a importância dos itens lexicais

na determinação de contextos em que as construções podem aparecer ao afirmarem que “há

um contínuo de fenômenos gramaticais, dos idiossincráticos (inclusive palavras) até as regras

gerais da gramática”.7

Prosseguindo a análise baseada na HSS, verifiquem-se outros exemplos:

(9) Eu enfrento obstáculos todos os dias.

(10) Enfrento obstáculos todos os dias.

Uma rápida análise sintático-semântica das frases sugeriria que, na frase 9, existe uma

relação entre o sufixo –o e o sujeito, ou seja, o papel temático de agente é atribuído

redundantemente ao referente do pronome eu pela desinência e pelo sujeito. Na frase 10,

porém, como o lugar a ser ocupado pelo sujeito está vazio (SN imediatamente antes do

verbo), não existe essa redundância, porque o papel de agente somente é atribuído pela

7

There is a continuum of grammatical phenomena from idiosyncratic (including words) to general

rules of grammar.

desinência, o que leva a crer que, nessa frase, não há sujeito (embora os gramáticos

tradicionais possam dizer que há um sujeito oculto ou elíptico).

Em comparação, analisem-se, agora, exemplos com o gerúndio:

(11) João chegando, falará sobre o acidente.

(12) O menino entrou correndo pela sala.

(13) Joguei água fervendo na pia.

Frases como essas podem suscitar, dentre outros, os seguintes questionamentos:

a) Na frase (11), se João for sujeito do verbo chegar, por ser o SN imediatamente

anterior a esse verbo, que motivações haveria para isso, já que o gerúndio não apresenta

desinências que atribuem papel temático de agente? Nesse caso, poderia ser dito que a

desinência de gerúndio teria a potencialidade de atribuição de papel temático? Quem seria o

sujeito do verbo falar? Apesar de o referente dos verbos ser o mesmo (João), a segunda frase

não teria sujeito pela ausência de SN imediatamente anterior a ele?

b) Em que circunstâncias e por que o gerúndio apresenta a potencialidade de

funcionar como verbo principal da primeira oração (exemplo 11), como sintagma relacionado

ao verbo (exemplo 12) ou como adjetivo (exemplo 13)?

Essas questões são parte da complexidade que envolve as construções de gerúndio e,

por isso, receberão um tratamento descritivo minucioso, priorizando-se a descrição da relação

existente entre a estrutura sintática e semântica dessas construções. Para tanto, serão

analisados dados fornecidos por um corpus da língua falada do Brasil – Programa de Estudo

sobre o Uso da Língua (PEUL, 2000), complementados com dados de introspecção e dados

coletados assistematicamente, a fim de que se possam discutir os problemas teóricos

relacionados com a descrição dessa área da estrutura da língua.

A partir do trabalho proposto, entende-se que mais um passo será dado na direção de

executar a agenda dos procedimentos básicos da teoria gramatical, que inclui, segundo Perini

(2008, p. 113), “(a) explicitar as estruturas formais possíveis na língua; e (b) relacionar cada

uma dessas estruturas (e cada detalhe de cada estrutura) com interpretações semânticas

correspondentes”. Sob esse aspecto, pretende-se verificar como as construções de gerúndio

podem ser distribuídas na estrutura formal das frases e que conteúdos semânticos estão

vinculados a essas estruturas. Esses aspectos serão discutidos nas seções subseqüentes e terão

como ponto de partida a própria definição de gerúndio.

1.1. Algumas definições tradicionais de Gerúndio

Antes de iniciar a análise dos dados, serão apresentadas definições de gerúndio

elaboradas por alguns gramáticos tradicionais.

Cunha; Cintra (2001, p. 482) afirmam que o gerúndio é uma das formas nominais do

verbo. Essas formas nominais “caracterizam-se por não poderem exprimir por si nem o tempo

nem o modo. O seu valor temporal e modal está sempre em dependência do contexto em que

aparecem”.

Como exemplo, citam-se as frases:

(14) Os alunos estão fazendo o trabalho.

(15) Os garotos entraram brigando.

(16) Ela se queimou com água fervendo.

Nas frases acima, os elementos destacados estão em sua forma de gerúndio. Nesse

caso, o verbo recebe a terminação –ndo (morfema formador de gerúndio), apresenta o

processo verbal em curso, desempenha uma função típica de advérbio (no exemplo 15,

expressa o modo como os garotos entraram) e função típica de adjetivo (no exemplo 16,

qualifica a água).

Luft (1996, p. 130) afirma que “o gerúndio é o advérbio verbal: avanço pulando

(como?), aprende-se estudando, etc.; função adjetiva em: água fervendo (= fervente), crianças

brincando (= que estão brincando: oração adjetiva), etc.”

Rocha Lima (2001, p. 122) aponta que o gerúndio “equipara-se ao advérbio, pelas

várias circunstâncias de lugar, tempo, modo, condição, etc. que exprime’’.

Bechara (2001) postula que o gerúndio equivale a

um advérbio ou adjetivo (amanhecendo, sairemos = logo pela manhã, sairemos;

água fervendo = água fervente). Nessa função adjetiva o gerúndio tem sido

apontado como galicismo; porém é antigo na língua este emprego, quando ocupou

o lugar vago deixado pelo particípio presente, que desapareceu do quadro verbal

português para ingressar no quadro nominal. (BECHARA, 2001, p. 224).

Ao contrastar as propostas de Cunha; Cintra, Luft, Rocha Lima e Bechara (e de muitos

gramáticos tradicionais), percebe-se que as mesmas não apresentam nenhuma discussão

pormenorizada acerca da conceituação do gerúndio. Para tanto, é necessário considerar

algumas questões preliminares, dentre elas a relação entre classe e função.

1.2. Classes e Funções

Ao verificar as definições de gerúndio propostas pelos gramáticos tradicionais,

percebe-se que, de modo geral, ele é apresentado como uma forma verbal, como um advérbio

verbal ou em função adjetiva. Essas definições, porém, mesclam de modo confuso, pelo

menos, dois conceitos básicos: classe e função. Quando se diz que o gerúndio é um verbo ou

advérbio, considera-se como parâmetro as classes a que ele pode pertencer, enquanto a função

adjetiva diz respeito ao seu desempenho sintático em determinada frase. Assim entendido,

diz-se que as classes podem ser organizadas independentemente de contexto, já que elas são

analisadas em termos das propriedades isoladas dos elementos, enquanto as funções devem

ser analisadas contextualmente, pois serão estabelecidas sempre na relação entre os elementos

lingüísticos em questão.

Segundo Perini (2008),

a classe é uma relação paradigmática, e função é uma relação sintagmática,

conforme a distinção estabelecida por Saussure (1916). [...] A oposição entre

relações sintagmáticas (funções) e paradigmáticas (classes) se correlaciona,

respectivamente, com o produto da atividade lingüística (sintagmas, frases,

enunciados) e com as regras e princípios que governam a construção desse produto.

(PERINI, 2008, p. 48).

Para exemplificar esses conceitos, tome-se por referência a palavra em destaque,

pertencente a uma classe cujo feixe de traços seria:

MÉDICO

pode ser flexionado em número (médicos, etc.)

pode ser núcleo de um sintagma nominal (o médico competente)

pode ser núcleo de um sintagma adjetivo (Ele é médico; Tenho um irmão médico)

Considerando os traços acima, pode-se dizer que a palavra médico pertence a uma

determinada classe porque apresenta o potencial funcional descrito acima, quer dizer, as

classes das formas lingüísticas caracterizam-se pelas funções que elas podem ocupar na

sentença.

Outros exemplos das funções a serem desempenhadas por esse termo (médico) seriam:

(17) João, sendo médico, facilitará a obtenção de consulta.

função sintática de núcleo do sintagma adjetivo e função semântica de qualificador

(18) O médico ficou milionário fazendo cirurgias plásticas.

função sintática de núcleo do SN e papel semântico de centro de referência

Como pôde ser verificado, um mesmo item lexical pode desempenhar funções

diversificadas e o conjunto das possíveis funções que ele pode desempenhar (ou seja, seu

potencial funcional) é que vai determinar a que classe esse item pertence.

A classificação das formas lingüísticas é parte considerável do trabalho descritivo e

seu viés será indicado pelos objetivos do pesquisador. Perini (2008, p. 38) afirma que a

“categorização é o ato de classificar objetos, considerando alguns semelhantes a outros de

acordo com certos critérios selecionados”. Além disso, segundo o mesmo autor, “uma

classificação se faz por objetivos. Mudando o objetivo, muda a classificação; e uma descrição

gramatical comporta muitos objetivos, portanto muitas classificações” (PERINI, 2008, p. 45).

A partir desses pressupostos, conclui-se que não há uma maneira única, absoluta de

classificar os elementos lingüísticos; ao contrário, segundo Perini (2008, p. 46), “há um

grande número de possibilidades, e precisamos ter flexibilidade suficiente para perceber e

aplicar cada uma dentro do contexto em que faz sentido”.

Após a especificação dos objetivos, pode-se iniciar o trabalho de discriminar que

palavras pertencem a determinada classe e, para isso, conforme demonstrado, leva-se em

conta o potencial funcional dessas palavras.

Porém, estipular esses critérios não é tarefa simples, tendo em vista as peculiaridades

dos itens léxicos. Isso porque, como visto anteriormente, as palavras não são blocos unitários,

são feixes de traços de propriedades fonológicas, morfológicas, sintáticas e semânticas. A esse

respeito, analisem-se mais alguns exemplos:

(19) O velho é bom.

(20) O livro velho é bom.

(21) Entrou cantando.

(22) Entrou estupidamente.

(23) Ficou com o dente doendo.

(24) Ficou com o dente roxo.

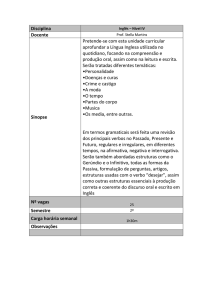

A partir desses exemplos, poderia ser criada a seguinte matriz de traços (semânticos e

sintáticos) para as palavras citadas em destaque:

Itens léxicos

Traços

Pode modificar verbo

Pode modificar adjetivo

Pode modificar nominal

Expressa evento

Expressa estado

Pode ser referencial

Pode ser núcleo de um SN

velho

Cantando

estupidamente

doendo

roxo

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

-

+

+

+

-

+

+

+

+

Figura 1: Quadro de matriz de traços

Uma análise comparativa entre os pares de exemplos anteriormente citados e a matriz

de traços das palavras em destaque sugere que, nos exemplos 19 e 20, velho, apesar de ser a

mesma palavra, apresenta comportamento diferenciado, já que, no primeiro caso, ela está em

função referencial e, no segundo caso, em função qualificativa. Com relação aos exemplos 21

e 22, percebe-se que, apesar de a estrutura ser praticamente a mesma (sintaticamente, V+

Modificador; semanticamente, evento + Modo), as palavras destacadas possuem matrizes de

traços diferentes, como se observa no quadro. Nos exemplos 23 e 24, também há paralelismo

sintático e semântico (sintaticamente, V+ SN + Modificador; semanticamente, mudança de

estado + Paciente + Estado), mas as palavras também têm traços muito distintos.

Além disso, é importante observar que:

a) palavras incluídas tradicionalmente numa mesma classe não compartilham a mesma

matriz de traços como, por exemplo, estupidamente e cantando, considerados advérbios de

modo. Perini (2008) faz referência a esse fato, sugerindo que o que se chama tradicionalmente

de adjunto adverbial é

um grupo heterogêneo de relações, com propriedades semânticas e sintáticas

extremamente variadas. A única característica que os une é sua representação

através de sintagmas preposicionados ou através de palavras invariáveis chamadas

‘advérbios’ – outra classe heterogênea. (PERINI, 2008, p. 78).

Isso quer dizer que a visão tradicional engloba numa mesma classe palavras que

possuem potencial funcional diferente, sem, contudo, apresentar explicação das motivações

para tal procedimento. Como se percebe, tal afirmativa ratifica a necessidade de nova

classificação para as formas lingüísticas;

a) Formas de gerúndio aplicadas em contextos diferentes têm função diferente

(formas relacionadas a verbos têm comportamentos diferentes daquelas relacionadas a

nomes). Isso pode indicar que as construções de gerúndio apresentam comportamento diverso

e, portanto, possuem potencial funcional relativamente complexo;

b) parece que nem todas as formas de gerúndio podem funcionar como adjuntos

adverbiais (o que poderia estar correlacionado à semântica dessas formas). No caso, não é

possível relacionar a forma doendo a um verbo, mas a nomes: cabeça doendo, pé doendo (e

não dançar doendo, comer doendo, etc). Isso mostra que a classe dos “gerúndios” não é

totalmente homogênea.

Levando em conta a breve análise exposta anteriormente, é possível vislumbrar a

complexidade da tarefa de estabelecer critérios de classificações dos elementos lingüísticos.

As observações acima indicadas são conseqüência, principalmente, de problemas da

gramática tradicional no estabelecimento adequado de classes. Perini (2008) afirma que

as deficiências principais da classificação de palavras encontrada na gramática

tradicional são: o uso de sistemas simples de classificação; a falta de critério nas

subclassificações; classes do tipo ‘cesta de lixo’ (por exemplo, advérbios e

pronomes) e rejeição da categorização múltipla. (PERINI, 2008, p. 40-41).

Isso quer dizer que há necessidade de estipular mais classes além das existentes,

cuidando para que não surjam subclassificações desnecessárias ou aleatórias e, ao mesmo

tempo, seja uma classificação que reflita a complexidade dos fenômenos lingüísticos.

Baseada nas observações elencadas acima acerca das particularidades do

comportamento do gerúndio, será proposta, no capítulo seguinte, uma análise relativa a sua

classificação inicial como verbo. Para tanto, serão apresentados os critérios definidores dessa

classe, a fim de que se possa perceber em quais critérios o gerúndio se enquadra.

2 CARACTERIZAÇÃO DO GERÚNDIO NA LÍNGUA PORTUGUESA

Conforme verificado no capítulo anterior, o gerúndio apresenta comportamento

bastante peculiar na língua portuguesa. Esse comportamento será especificado nas seções e

capítulos subseqüentes, iniciando-se a discussão pela análise do gerúndio como forma verbal.

2.1. O Gerúndio faz parte do lexema verbal?

O conceito de verbo formulado pelas gramáticas tradicionais praticamente não

apresenta variações. Para Cunha; Cintra (2001, p.379), verbo é uma ‘‘palavra de forma

variável que exprime o que se passa, isto é, um acontecimento representado no tempo.’’

Apresenta flexões de número, pessoa, modo, tempo, aspecto e voz.

Bechara (2001, p. 209-212) afirma que verbo é a ‘‘unidade de significado categorial

que se caracteriza por ser um molde pelo qual organiza o falar seu significado lexical’’. Suas

categorias seriam: gênero (particípio), número, pessoa, estado (afeta a qualidade lógica do

sucesso comunicado - afirmativo, negativo, etc.), aspecto, tempo, voz, modo, táxis (assinala a

posição de um acontecimento em relação com outro sem consideração do ato de fala),

evidência (assinala que o falante se refere a outro ato de fala – a uma informação indireta –

por meio do qual ele experimenta o acontecimento como não vivido por ele mesmo, como por

exemplo, o uso do futuro do pretérito, em que o falante se exime da responsabilidade quanto à

informação dada: A diretora teria dito que tudo foi um engano).

Rocha Lima (2001, p. 122) postula que o ‘‘verbo expressa um fato, um acontecimento:

o que se passa com os seres ou em torno dos seres. É a parte da oração mais rica em variações

de forma ou acidentes gramaticais”, podendo exprimir idéia de modo, tempo, número, pessoa

e voz.

Segundo Luft (1996), verbo é a

palavra que exprime um processo inserido no tempo: uma ação, um fenômeno, um

estado ou mudança de estado. O verbo tem papel fundamental na frase: é o termo

essencial do enunciado, o núcleo da frase sintaticamente construída, pois há orações

sem sujeito, mas não sem verbo. (LUFT, 1996, p. 124).

O autor considera que o verbo pode ser classificado quanto à flexão (tempo, formas

nominais, modo, voz, pessoa, número e aspecto), conjugação e função na locução verbal.

Como se percebe, os autores supracitados têm em comum a idéia de que o verbo é o

elemento central da oração e todos eles inserem nas definições categorias como a variação

morfológica, a semântica dos sufixos (tempo, pessoa), semântica do radical (ou seja, depende

do verbo em questão), voz, etc.

Neste trabalho, o conceito de verbo equivale à “palavra que pertence a um lexema

cujos membros se opõem quanto a número, pessoa e tempo” e é a “única palavra que pode

desempenhar a função sintática de núcleo do predicado”. (PERINI, 1996, p. 320).

Assim definido, pode-se dizer que o gerúndio é um verbo já que ele pode funcionar

como núcleo do predicado em frases como:

(3) João está fritando batatas.

(4) Marcos almoçando, nós partiremos.

Nos exemplos acima, o gerúndio mantém a mesma valência que vale para o verbo em

geral, ou seja, tanto em (1) quanto em (2) observa-se a realização da valência normal do

verbo, a mesma que se observa com qualquer outra forma do lexema.

Conforme dito anteriormente, além de poder funcionar como núcleo da oração, o

verbo também possui a propriedade de manter a mesma valência dos demais componentes do

lexema verbal. De acordo com Perini (2006), a valência de um verbo

é o conjunto de construções em que ele pode ocorrer, e os verbos se classificam

segundo a valência de cada um. E cada construção utilizada para exprimir a

valência de um verbo se chama diátese; assim, a valência de um verbo é o conjunto

de suas diáteses. (PERINI, 2006, p. 146).

Assim considerado, verifica-se que essas características funcionais dos verbos

colaboram para que os mesmos possam ser dispostos em subclasses. Para a análise de

determinada forma lingüística, aplica-se esse critério observando se a mesma faz parte de

algum lexema verbal, entendido como o conjunto de formas que são morfologicamente

relacionadas quanto ao radical e que ocorrem no mesmo conjunto de diáteses verbais (ou seja,

têm a mesma valência). Isso quer dizer, por exemplo, que as palavras cortou e cortando,

exemplificadas abaixo, pertencem ao mesmo lexema cortar, já que são morfológica e

semanticamente relacionadas e pressupõem a existência de um agente (no caso, Maria) e um

paciente (no caso, pão), representados sintaticamente da mesma maneira:

(3) Maria cortou o pão para que nós o comêssemos.

Agente

Paciente

(4) Maria cortando o pão, nós o comeremos.

Agente

Paciente

Tal conceito permite que se excluam do lexema verbal, por exemplo, formas como

cortante, tendo em vista que a mesma não compartilha a valência de cortar, o que causa a

agramaticalidade da frase (5):

(5) * Maria cortante o pão, nós o comeremos.

Nesse exemplo, cortante não pressupõe um agente e um paciente, mas um instrumento

que tenha essa potencialidade:

(6) Faca cortante

Instrum.

Os exemplos acima indicam que a forma de gerúndio verbal mantém a valência do

verbo cortar.

Segundo Rodrigues (2006), no português do Brasil, o gerúndio assume um

comportamento essencialmente verbal porque apresenta as seguintes características:

(a) permite uma complementação idêntica àquela das formas verbais que lhe

correspondem, ou seja, preserva a valência comum a todas as formas do lexema verbal. Nesse

caso, a forma de gerúndio pode receber os mesmos complementos de verbos finitos, inclusive

pronomes:

(7) Quando Lea viu o suspeito, escondeu sua bolsa, guardando-a debaixo do sofá.

(b) pode ter um sujeito explícito representado por um pronome nominativo:

(8) Ela saindo, poderemos conversar.

(c) pode participar de um tempo composto exprimindo aspecto imperfectivo:

(9) O governo estará negociando com os sindicatos amanhã.

(d) admite passiva:

(10) O abono salarial está sendo negociado pelas partes interessadas.

De acordo com Lagunilla (1999), a prova do caráter verbal do gerúndio é

a sintaxe interna da unidade que forma, ainda que do ponto de vista externo

funcione algumas vezes como um advérbio, quer dizer, como um modificador do

verbo ou da oração, e outras como um adjetivo predicativo, isto é, como um

modificador do verbo e do substantivo8 (LAGUNILLA, 1999, p. 3454).

Essa natureza verbal seria demonstrada através de propriedades formais (morfológicas

e sintáticas), já que as construções de gerúndio apresentam flexibilidade de composição

(podem ser simples ou compostas), a qual vem associada com as noções de aspecto e tempo

(próprias de verbos) e recebem complementos regidos diretamente. Porém, como observa a

autora, a manifestação dessas propriedades nem sempre é clara, porque as mesmas são

condicionadas, principalmente, por fatores de ordem semântica.

De acordo com a mesma autora,

(o gerúndio) manifesta sua condição verbal pela possibilidade de receber

complementos e modificadores. [...] Admite modificadores predicativos

pertencentes a categorias diversas (adjetivos e adverbiais). [...] Outras propriedades

verbais do gerúndio são a de admitir complementos circunstanciais de lugar

próprios e a de poder formar perífrases de diversos tipos (temporais, aspectuais,

modais e passivas), nas quais o gerúndio é auxiliar. [...] Por último, a possibilidade

de ter sujeitos explícitos é uma propriedade que demonstra o caráter oracional do

gerúndio9. (LAGUNILLA, 1999, p. 3458-3461).

8

‘[...] la sintaxis interna de la unidad que conforma, aunque desde el punto de vista externo funcione

unas veces como un adverbio, es decir, como un modificador del verbo o de la oración, y otras como

un adjetivo predicativo, esto es, como un modificador del verbo y del sustantivo’.

9

‘[...] (El gerundio) manifiesta su condición verbal en la posibilidad de llevar complementos e

modificadores. [...] Admite modificadores predicativos pertenecientes a categorías diversas (adjetivos

y adverbiales). [...] Otras propiedades verbales del gerundio [...] son la de admitir complementos

circunstanciales de lugar propios y la de poder formar perífrasis de diverso tipo (temporales,

aspectuales, modales y pasivas), en las que el gerundio es el auxiliar. [...] Por último, la posibilidad de

tener sujetos explícitos es una propiedad que demuestra el carácter oracional del gerundio’.

Naturalmente, o que é importante nessas propriedades é que são idênticas às das

demais formas do lexema verbal: correndo se comporta, desses pontos de vista, exatamente

como corro, correram, etc.

As frases abaixo exemplificam as propriedades elencadas anteriormente:

(11) Mesmo comendo doce, Iara continua emagrecendo muito.

(12) André falando alto, conseguiu obter a atenção dos convidados.

(13) Patrícia foi aprovada no concurso estudando com afinco.

(14) Anita morando em Congonhas, admira as obras barrocas todos os dias.

(15) João continua fumando muito.

O exemplo (11) reflete a possibilidade de o gerúndio poder receber complementos

(doce) e modificadores (muito). Em (12), verifica-se que alto é modificador do gerúndio e

pertence à categoria adjetiva, ao passo que em (13), o modificador pertence a uma categoria

adverbial (com afinco). O exemplo (14) apresenta o gerúndio com um complemento

circunstancial de lugar (em Congonhas) enquanto o exemplo (15) indica uma construção

perifrástica de aspecto permansivo, em que o gerúndio é o verbo principal. A possibilidade de

ter sujeitos explícitos é verificada nos exemplos (11), (12), (14) e (15).

Assim proposto, pode-se considerar que o gerúndio, no português do Brasil, possui as

seguintes propriedades:

2.1.1. Propriedades morfológicas

Como propriedades morfológicas, Lagunilla (1999, p. 3454) aponta que o gerúndio

‘‘constitui, junto com o infinitivo e o particípio, o paradigma das formas não finitas do verbo,

carentes de morfemas de pessoa e número10’’.

Essa ausência de morfemas de concordância (de pessoa e de número), de acordo com a

autora, pode ainda gerar conseqüências na interpretação de enunciados, tais como a

ambigüidade observada na frase abaixo:

10

El gerundio constituye, junto al infinitivo y el participio, el paradigma de las formas no finitas del

verbo, carentes de morfemas de persona y numero.

(16) João olhou para suas filhas chorando11.

Tal enunciado pode significar que o agente do verbo chorar seja João ou então suas

filhas.

Quanto ao aspecto, Lagunilla (1999) afirma que o gerúndio é uma

[...] forma aspectualmente imperfectiva ou progressiva, que expressa a ação ou o

processo denotado pelo verbo em seu desenvolvimento ou seu término, por

oposição ao particípio e ao infinitivo; formas que indicam respectivamente o

processo terminado e o processo ‘sem atender à possibilidade de término’.12

(LAGUNILLA, 1999, p. 3456).

Para ilustrar sua afirmação, a autora apresenta os seguintes exemplos:

(17) O alpinista escorregou alcançando o topo.

(18) Alcançado o topo, o alpinista escorregou.

(19) O alpinista escorregou ao alcançar o topo.

No primeiro exemplo, o verbo no gerúndio denota um evento em curso, ao passo que

nos demais casos o particípio e o infinitivo denotam eventos conclusos.

Lagunilla (1999, p. 3.457) afirma ainda que “a caracterização do gerúndio como uma

forma imperfectiva ou progressiva se estabelece também por oposição ao gerúndio composto,

que indica a ação ou processo verbal como algo acabado”.13 Isso quer dizer que as formas

simples de gerúndio indicam aspecto imperfectivo ou progressivo e as formas compostas

indicam ação ou processo verbal concluído. Nessa perspectiva, levando em conta que a noção

de tempo interfere na de aspecto, a autora postula que a forma simples pode expressar

simultaneidade, anterioridade ou posterioridade, e a forma composta indica apenas

anterioridade, conforme os exemplos abaixo apontam:

(20) Patrícia acalmou-se comprando roupas no shopping.

11

Mais detalhes sobre essa construção no capítulo 3.

[...] forma aspectualmente imperfectiva o progresiva que expresa la acción o el proceso denotado

por el verbo en su desarrollo o sin su término, por oposición al participio y al infinitivo; formas que

indican respectivamente el proceso con su término y el proceso ‘sin atender a la posibilidad de

término’.

13

La caracterización del gerundio como una forma imperfectiva o progresiva se establece también por

oposición a gerundio compuesto, que indica la acción o proceso verbal como algo acabado.

12

(forma simples – comprar é ação simultânea a acalmar-se/aspecto imperfectivo)

(21) Patrícia chegou à festa, reconhecendo seus velhos amigos.

(forma simples – reconhecer é ação posterior a chegar/aspecto imperfectivo)

(22) Atacando a criança, o pitbull atestou sua periculosidade.

(forma simples – atacar é ação anterior a atestar/aspecto imperfectivo)

(23) Tendo chegado à sala de jantar, João viu todos à mesa.

(forma composta – chegar é ação anterior a ver/ aspecto concluso)

Essa propriedade da forma composta com ter...-do é também comum ao gerúndio e às

demais formas do lexema verbal.

A partir das discussões anteriores, podemos concluir que, do ponto de vista da análise

das valências verbais, o gerúndio é certamente uma forma verbal – isso apesar de algumas

idiossincrasias importantes, como a ausência de flexão de número e pessoa e sua ocorrência

ao lado de verbos auxiliares, como na construção estou correndo.

2.1.2. Propriedades sintáticas

Conforme discutido anteriormente, o gerúndio é uma forma verbal e por isso tem a

potencialidade de funcionar como núcleo do predicado em frases como:

(24) Marcelo chegando, nós sairemos.

Nesse caso, se ele desempenha a função de núcleo do predicado (ele é o único verbo

significativo da oração), uma outra noção vem à tona: a noção de sujeito. Segundo Perini

(2008, p. 52), sujeito é o “SN que partilha seu papel temático com o sufixo pessoa-número,

elaborando-o”. Para o referido autor,

a motivação para se postular a função de sujeito vem basicamente da necessidade

de descrever os seguintes fenômenos: a) a atribuição de papéis temáticos aos

diversos SNs da oração; b) a concordância verbal; e c) a distribuição de itens como

eu em oposição a me. (PERINI, 2008, p. 51).

A melhor descrição para esses fenômenos, de acordo com a Hipótese da Sintaxe

Simples, será aquela baseada nas informações disponíveis ao receptor e não em explicações

que se baseiem em relações abstratas entre os constituintes da oração.

Assim considerado, Perini propõe a seguinte regra de identificação do sujeito14:

Condição prévia: o sujeito é um SN cuja pessoa e número sejam compatíveis com

a pessoa e número indicados pelo sufixo de PN do verbo. (i) se na oração houver

um SN nessas condições, esse SN é o sujeito. (ii) se houver mais de um SN,

então o sujeito é o SN que precede imediatamente o verbo. (iii) Mas se o SN em

questão for um clítico (me, te, nos, se), ele não conta, e o sujeito é o SN

precedente. (PERINI, 2008, p. 53).

Analisem-se as frases abaixo, a fim de que seja testada a aplicação dessa regra:

(25) Eu me presenteei com um anel de brilhantes.

(26) Paulo beijou sua filha.

(27) Chegou a encomenda.

No primeiro exemplo, inicialmente, se se considerar a relação do sufixo com os SNs

presentes, há dois candidatos potenciais para a função de sujeito: eu e me, já que ambos, assim

como o verbo, indicam a primeira pessoa do singular, o que se encaixa na condição prévia

estabelecida pelo autor. Para dissipar esse impasse, lança-se mão dos últimos critérios da

regra, ou seja, como há dois SNs prováveis e um deles é o clítico, ele é excluído e,

conseqüentemente, o sujeito será eu.

No segundo exemplo, também há dois sintagmas candidatos a sujeito, Paulo e sua

filha, já que não há indício de concordância entre o verbo e esses sintagmas. Assim sendo,

deve-se aplicar o primeiro critério, entendendo que Paulo é o sujeito por estar numa posição

imediatamente anterior ao verbo.

E, no terceiro exemplo, como só há um SN e ele satisfaz as condições estipuladas

(compatibilidade de pessoa e número com o sufixo do verbo), ele é o sujeito.

Verifiquem-se, agora, casos de período composto, em que há orações cujos verbos

principais estão no gerúndio:

(28) João me presenteando com um anel de brilhantes, ficarei feliz.

14

Segundo o autor, essa regra funciona para períodos simples. No caso de períodos compostos e casos de

redução anafórica, haveria a necessidade de postulação de outras restrições.

(29) Paulo beijando sua filha, demonstrará carinho.

(30) Chegando o bolo, nós cantaremos os parabéns.

Como as formas de gerúndio jamais apresentam sufixo de pessoa e número, deve-se

lançar mão dos demais critérios: no primeiro exemplo, como há dois candidatos a sujeito, pelo

critério (iii) exclui-se o me, admitindo-se João como sujeito. No segundo exemplo, como

também há dois candidatos, lança-se mão do critério posicional do sintagma, admitindo-se,

então, Paulo como sujeito. No terceiro exemplo, como não há sufixo de PN no gerúndio e

existe somente um SN na oração, ele será o sujeito.

Além dos casos de gerúndio núcleos de predicado ou relacionados a verbos, há, ainda,

exemplos de formas que podem desempenhar funções relacionadas a nomes:

(31) Armando vendeu um apartamento contendo três quartos.

(32) André escaldou os pés com água fervendo.

No exemplo (31), a forma de gerúndio mantém, de um lado, a valência do verbo (por

exemplo, tem um objeto direto, três quartos) e relaciona-se, por outro lado, ao nome

apartamento, funcionando como modificador, isto é, uma oração tradicionalmente

classificada como adjetiva restritiva. No exemplo (32), porém, o gerúndio não constitui o

núcleo da oração e desempenha função puramente adjetiva, especificando o nome que ele

acompanha (nesse caso, água). Esse tipo de comportamento do gerúndio assemelha-se ao

comportamento do particípio, que apresenta uma forma nominal (exemplos 33) e outra verbal

(exemplos 34):

(33) a) O carro chegou com o pneu cortando.

b) O carro chegou com o pneu cortado.

(34) a) A sandália de Bia tinha quebrado o salto.

b) A sandália de Bia estava quebrando o salto.

Tais exemplos permitem que se estabeleça uma análise comparativa entre o

comportamento do gerúndio e do particípio (ou melhor, como será visto, com um dos

particípios).

Segundo Perini (2008, p. 167), a designação de particípio “cobre na verdade duas

formas morfologicamente parecidas, mas de comportamento gramatical bem distinto, e

apenas uma delas é realmente uma forma verbal associada a diáteses”. As frases, a seguir,

indicam essa dualidade:

(35) Marcela tinha resolvido a questão.

(36) As questões resolvidas não serão alvo de discussão.

Verifica-se que, na primeira frase, tem-se um particípio verbal, que é invariável,

regular, vem acompanhado de verbo auxiliar e mantém a valência verbal (no caso, sujeito

agente e objeto direto paciente). Na segunda frase, tem-se um particípio nominal, que

funciona como modificador, está em relação de concordância com o núcleo do sintagma

nominal e não mantém a valência verbal. Por causa desse comportamento, é melhor analisar

o particípio tradicional como representando, na verdade, duas formas: o particípio verbal e o

particípio nominal, considerando que apenas o primeiro é que faz parte do lexema verbal.

De acordo com Perini (2008, p. 167), a diferença morfológica entre o particípio

nominal e o verbal é que o “particípio nominal parece fazer parte de um grupo de nominais

(‘adjetivos’), derivados do verbo, mas não propriamente fazendo parte do lexema verbal”,

conforme verificado anteriormente.

Em comparação ao gerúndio, o comportamento do particípio nominal, em termos de

valência, não se sustenta, com se pode observar nos exemplos abaixo:

(37) João deu uma rosa a Gabriela.

(3) João dando uma rosa a Gabriela, tudo voltará ao normal.

(4) O leite fervendo entornou.

(5) Uma rosa dada por João a Gabriela.

No exemplo (37), tem-se o verbo dar, em forma finita, que ocorre acompanhado de

um sujeito agente (João), um objeto direto tema15 (uma rosa) e um objeto indireto meta

(Gabriela). Nos exemplos (38) e (39), tem-se o verbo dar e ferver no gerúndio, mantendo a

mesma diátese de suas formas finitas (a diferença entre eles é que, no exemplo (38), o

gerúndio é núcleo do predicado e no exemplo (39), ele é modificador de um nome). No

exemplo (40), as relações sintáticas são subvertidas: tem-se um sujeito tema (rosa) e o que era

15

O tema é o elemento que sofre um deslocamento, físico ou virtual. No caso, a rosa “passa” de João (agente e

fonte) a Gabriela (meta[goal]).

sujeito agente torna-se um sintagma preposicionado regido de por, tradicionalmente

denominado “agente da passiva” (por João).

Esses exemplos sugerem que o particípio nominal, diferentemente do particípio verbal

e do gerúndio, não faz parte do lexema verbal.

Uma outra análise pode ser realizada a partir do comportamento sintático do gerúndio,

relacionando-o agora ao infinitivo. Comparem-se os exemplos abaixo:

(6) Paulo me viu varrer o chão.

(7) Paulo me viu comer no chão.

(8) Paulo me viu varrendo o chão.

(9) Paulo me viu comendo no chão.

(10) Paulo me viu dormindo no chão.

As frases acima sugerem comportamentos diferenciados entre o gerúndio e o infinitivo

e mesmo entre construções de gerúndio. Nos exemplos (41) e (42), há consenso de que Paulo

não é o agente dos verbos varrer e comer, respectivamente, mas, no exemplo (43), a

construção de gerúndio é ambígua com relação ao agente do verbo varrer, já que Paulo pode

ter me visto enquanto ele varria o chão, ou Paulo pode ter me visto enquanto eu varria o chão.

Tal ambigüidade também ocorre no exemplo (44), em que o agente para o verbo comer pode

ser Paulo ou eu, porém, no exemplo (45), apesar de também haver uma construção de

gerúndio, não há tal ambigüidade, considerando que Paulo não pode ser agente de dormir,

interpretação talvez restrita por aspectos pragmáticos (quem está dormindo não pode ver).

Como se vê, o comportamento sintático do gerúndio é bastante peculiar em algumas

construções, comparado ao comportamento de outras formas nominais.

2.1.3. Propriedades semânticas do gerúndio

De acordo com Lagunilla (1999),

os gerúndios caracterizados [...] como verbos são, do ponto de vista semântico,

predicados. [...] Os gerúndios predicativos são predicados verbais e, como tais,

denotam ações, processos ou estados dos indivíduos. [...] Mas os gerúndios

adjuntos podem ter também um conteúdo proposicional. [...] Esse valor

proposicional distingue o gerúndio adjunto do gerúndio predicativo; este aparece

formando parte da única proposição existente, aquela constituída pelo verbo finito.

(LAGUNILLA, 1999, p. 3461-3462)16.

As frases abaixo sinalizam as idéias apontadas pela autora:

(46) João sentirá frio abrindo a porta da sala. (gerúndio adjunto)

(47) João chegou abrindo a porta da sala. (gerúndio predicativo)

A partir dos exemplos (46) e (47), pode ser verificado que as formas de gerúndio

constituem predicados verbais, denotam ação e estabelecem uma relação semântica similar

àquela existente na frase, cujo verbo está na forma finita:

(48) João abriu a porta da sala.

Isso sugere que, assim como na frase (48), em que o verbo abrir está numa forma

finita e necessita de um agente e um paciente, nas frases (46) e (47), apesar de o verbo abrir

não estar numa forma finita (mas sim no gerúndio), a mesma relação se estabelece, ou seja, há

necessidade de um agente e um paciente que se constitua como parte de sua predicação.

A partir das propriedades expostas anteriormente, assume-se, neste trabalho, que o

gerúndio é definido formalmente como a forma verbal a cujo radical é acrescentada a

desinência –ndo e cuja formação apresenta-se totalmente regular, sem nenhuma exceção:

estando, sendo, brincando, fazendo, rindo, etc.

Apesar da regularidade na forma, as construções de gerúndio apresentam grande

versatilidade de funções. A esse respeito, Campos (1980) afirma que

o gerúndio admite, em nossos dias, várias possibilidades de uso: o circunstancial, o

adjetivo, o coordenado, o narrativo, o exclamativo, o interrogativo e ainda

perífrases. Desses todos, os três primeiros e o último são conhecidos desde as

primeiras obras de nossa literatura, apresentando algumas limitações, nos tempos

mais recuados, que, por sua vez, diminuem à medida que nos aproximamos de

nossos dias. (CAMPOS, 1980, p. 47).

A afirmação de Campos sugere uma ampliação dos usos do gerúndio na

contemporaneidade e, portanto, é necessário um trabalho descritivo que possa realizar o

16

“Los gerundios caracterizados [...] como verbos, son desde el punto de vista semántico, predicados.

[...] Los gerundios predicativos son predicados verbales y, como tales, denotan acciones, procesos o

estados de los individuos. [...] Pero los gerundios adjuntos pueden tener también un contenido

proposicional. [...] Ese valor proposicional distingue el gerundio adjunto del gerundio predicativo; este

aparece formando parte de la única proposición existente, la constituída por el verbo finito.”

detalhamento teórico-empírico dessas construções, verificando, inclusive, a adequação dos

contextos de uso propostos não só pela autora, mas também por outros teóricos da área. O

capítulo subseqüente tem por objetivo apresentar essa discussão.

3. AS CONSTRUÇÕES DE GERÚNDIO NO PORTUGUÊS DO BRASIL

Esta seção tem por objetivo descrever os contextos de ocorrência das construções de

gerúndio do português do Brasil, enfocando aspectos relacionados a sua constituição sintática

e semântica.

Segundo Perini (2008), uma construção é

uma representação esquemática que se realiza concretamente como um conjunto de

frases ou sintagmas. [...] A construção, definida em termos esquemáticos

(gramaticais) se realiza (ou se elabora) em termos de palavras e morfemas

particulares, de modo a produzir as bases de um enunciado. (PERINI, 2008, p.

140).

Uma construção se define em termos simbólicos, ou seja, é definida pela relação

existente entre a informação morfossintática e a informação semântica.

Segundo a proposta de Perini, as frases abaixo poderiam ser descritas do seguinte

modo:

(1) João comprando

SN

Agente

V

um carro, resolverá seus problemas.

SN

Paciente

V

(2) Marco vendo Maria, vai ficar

SN

V

Experienciador

SN

Aux

Causador

da Experiência

V

SN

Paciente

feliz.

SAdj

Qualidade

Conforme proposto anteriormente, as construções serão aqui descritas, basicamente,

em dois planos: o plano sintático (ordenação dos sintagmas) e o plano semântico (papéis

temáticos desempenhados pelos sintagmas).

3.1 Constituição Sintática

Com relação ao plano sintático, pode-se dizer, conforme visto anteriormente, que ele

envolve as classes dos sintagmas que, segundo Perini (2008, p. 157), são enquadradas em

cinco classes (considerando as orações simples): “sintagma nominal (SN), verbo (V),

sintagma adverbial (SAdv) e sintagma adjetivo (SAdj), além de casos de SN precedido de

preposição. Nesses casos, a preposição (ou preposições) vem sempre especificada”. Indicamse abaixo exemplos desses sintagmas:

(3) [O carro] [capotou]

SN

V

(4) [Rodinei] [partiu] [cedo]

SN

V

SAdv

(5) [Cristiano] [chegou] [em casa] [cansado].

SN

V

PrepSN

SAdj

Em orações complexas, considerando principalmente as construções com gerúndio, a

configuração desses sintagmas é diferenciada, conforme indicam os exemplos abaixo:

(6) João ficou com o pé queimando.

(7) [Carlos partindo cedo]SAdv vai chegar mais rápido.

Aqui percebe-se, na frase (6), que o gerúndio refere-se ao núcleo do SN (pé),

assumindo, pois, funções adjetivas. Na frase (7), o sintagma é uma oração inteira, cuja função

assemelha-se àquela desempenhada pelos sintagmas que constituem as orações simples,

porém, os sintagmas presentes em orações complexas apresentam suas peculiaridades, como,

por exemplo, o fato de que a posição da oração encaixada em relação à principal pode alterar

a relação estabelecida (exemplos 10 e 11), o que não acontece com sintagmas em oração

simples (exemplos 8 e 9):

(8) Juninho vai fazer a prova [amanhã]SAdv.

(9) [Amanhã]SAdv, Juninho vai fazer a prova.

(10) O carro capotou, [estragando o motor] Tempo posterior.

(11) [Estragando o motor]Tempo anterior, o carro capotou.

Mais detalhes acerca desse tipo de fenômeno serão fornecidos na seção 3.3.

Além desses aspectos sintáticos, uma construção envolve também aspectos