A INFLUÊNCIA DAS TRADIÇÕES GRECO-LATINAS NA GRAMÁTICA DO

PORTUGUÊS DO SÉCULO XX

José de Ribamar Dias Carneiro 1

RESUMO:

O presente artigo trata de uma análise sobre a influência das tradições Greco-latinas na

gramática do português do século XX, considerando o valor da cultura grega e averiguando sua

importância para a formação de nossa língua. Para tanto, fez-se uma pesquisa bibliográfica em

Matthews(1994), Lallot (2003), Melo(1981) e outros para o embasamento histórico-linguístico,

com o propósito de se constatar a presença das tradições Greco-latinas na gramática portuguesa

do século XX, tendo como base para exame a gramática “Português no Colégio” de Rocha

Lima (1961).

Palavras-Chave: Língua grega. Língua Portuguesa. Gramática.

ABSTRACT:

This article deals with an analysis of the influence of Greco-Latin traditions in 20TH century

Portuguese Grammar, considering the value of Greek culture and investigate their importance to

the formation of our language. To this end, a bibliographical research on Matthews (1994),

Lallot (2003), Melo (1981) and others to the historical-linguistic basis, with the purpose of

confirming the presence of Greco-Latin traditions in the twentieth (XX) century Portuguese

Grammar, as a basis for examining the grammar “Portuguese in College "Rocha Lima (1961).

Keywords: Greek language. Portuguese Language. Grammar.

1 INTRODUÇÃO

Do tronco indo-europeu surgiu a língua grega clássica antiga. O legado clássico

grego se faz presente em todas as línguas das civilizações ocidentais e a Língua

Portuguesa é um exemplo, visto que os caracteres são muito fortes, isto sem falar das

1

Doutor em Linguística.UEMA/UFRJ

artes. Assim sendo, são muitas as palavras e expressões na língua portuguesa,

principalmente quando se trata de termos de caráter científico voltados para seres,

fenômenos ou conceitos científicos que se originaram da cultura Greco-latina e a

maioria provinda do grego.

Este artigo procura analisar a influência das tradições filosóficas gregas na

Gramática do Português contemporâneo do século XX, tendo como ponto de referência

a„TÉCHNÉ GRAMMATIKÉ‟ de Dionísio da Tracia. Com isto, objetiva-se verificar,

através de uma reflexão, se a gramática da língua Portuguesa segue a tradição grega

clássica na íntegra ou se já aconteceram alterações motivados pelo contato com outras

civilizações. Assim sendo, recorremos a autores de renome como Matthews (1994),

Lallot (2003), Melo (1981), dentre outros, uma vez que tais autores tem muito a

contribuir, a partir de suas pesquisas, com um trabalho desta natureza.

Logo, a tecitura de algumas questões sobre a língua grega e sobre a gramática de

Dionísio da Trácia se faz necessário para que se possa chegar a um denominador

comum sobre a influência das tardições na gramática do português no século XX.

2 GRAMÁTICA GREGA E AS DEFINIÇÕES DIONISÍACAS

O grego é uma língua nascida de um ramo indo-europeu (MELO,1981). A Grécia

antiga era possuidora de vários dialetos os quais se diversificavam bastante sobretudo

no aspecto fonético instigado pelas questões históricas, pela presença de vários

invasores com o passar dos tempos, por questões políticas sem falar nas questões

geográficas. Melo (op.cit.p.93) diz que “quando se começa a ter conhecimento do

grego, através da epigrafia e de textos mais extensos, já se nota que cada cidade tem

seu falar próprio, estreitamente aparentado, sem dúvida, com os falares das

comunidades vizinhas”.

Para Dionísio da Trácia a gramática provém de um exercício do ato de ler bons

poetas, escritores, ou seja, do trabalho com a língua de modo limitado que leva o

estudioso a criar um método de falar e escrever bem, de modo correto (questão

defendida pela gramática tradicional).

Desse modo, a real organização do que

chamamos de „conjunto de preceitos para a perfeita execução da gramática‟ nos tempos

antigos está ligada a Dionísio da Tracia no século II antes da era cristã, com sua

primeira descrição vasta e metódica do grego ático publicada no ocidente. Sua

gramática dispensava maior atenção para a flexão paradigmática das palavras e seu

trabalho gramatical observava com esmero a literatura grega clássica.

Assim, Lallot (2003, p.43/65) explicita a „TÉCHNÉ GRAMMATIKÉ‟ de

Dionísio como sendo: a gramática, o conhecimento empírico do que é usualmente

falado entre os poetas e os prosadores; a leitura, a pronúncia impecável dos poemas ou

dos textos em prosa; a ênfase, a ressonância musical da voz. Dando continuidade ao

estudo das partes da gramática, no que se refere à pontuação, Lallot (op.cit.) explica que

há três pontos: o ponto final indica um pensamento completo, o médio ou central indica

o momento em que se respira o menor pensamento descrito e baixo ou inferior indica

pensamento incompleto e que falta algo; rapsódia 2, a parte de um poema que contém um

determinado assunto; do elemento (letras), há vinte e quatro traços do „alpha‟ ao

„ômega‟ assim denominados (grámmata) em razão de serem

formados por traços

(grammaîs) e por arranhões (xusmaîs); sílaba, reunião de consoantes com uma ou mais

vogais, distribuindo-se em longas, breves e comuns; palavra, é a menor parte da frase

construída; nome, é uma parte da frase casual que indica um corpo ou uma ação e

apresenta cinco acidentes divididos em gênero (masculino, feminino e neutro), espécie

(primária e derivada), figura (simples, composto „sintético‟ e derivado do composto

„parassintético‟), número (singular, dual „ambos‟ e plural) e caso (reto, genitivo, dativo,

causativo e vocativo);

verbo, é uma palavra não casual que indica tempo, pessoa e

número, e que diz se o verbo está na voz ativa ou passiva. O verbo, afirma Lallot

(2003), apresenta oito acidentes: modo „indicativo, imperativo, optativo, subjuntivo e

infinitivo‟, disposição „ativo, passivo e reflexivo‟, espécie „primitivo e derivado‟,

esquema „simples, composto e derivado do composto‟, número „singular, dual e plural‟,

pessoa „primeira, segunda e terceira‟, tempo (presente, passado e futuro‟ e conjugação

que diz respeito à flexão regular dos verbos que, segundo o texto de Lallot (op.cit.) está

dividido em seis conjugações dos verbos barítonos (caracterizados) foneticamente,

sendo que a primeira é expressa por b, ph, p ou pt, a segunda por g, k, kh ou kt, a

terceira por d, th ou t, a quarta por zd, ou por dois ss, a quinta pelas quatro imutáveis l,

m,n e r, e a sexta pelo „o’ puro, porém ele ainda afirma que alguns introduzem também

uma sétima conjugação por ks e ps; dando continuidade o autor trata dos verbos

2

Fragmentos de cantos épicos, entre os gregos; trecho de composição poética. Silveira Bueno (2007,

651).

circunflexos caracterizados foneticamente e os apresenta em três conjugações: a

primeira é expressa pelo ditongo ei; a segunda é expressa pelo ditongo ai; a terceira é

expressa pelo ditongo oi. Com relação as conjugações dos verbos terminados em mi elas

são em número de quatro: a primeira é expressa como forma da primeira dos

circunflexos; a segunda a partir da segunda; a terceira a partir da terceira e a quarta a

partir da sexta dos barítonos. Em se tratando do particípio,

em Lallot (2003) está

explícito que este participa da propriedade dos verbos e da propriedade dos nomes e que

existem os mesmos acidentes tanto para os nomes como para os verbos, exceto quando

se trata de pessoa e modo. Assim podemos ver em Lallot (op.cit.) uma explanação bem

interessante sobre as classes gramaticais: o artigo é uma parte casual da frase, preposta

ou posposta à flexão dos nomes e apresenta três acidentes: gênero „masculino, feminino

e neutro‟, número „singular, dual e plural‟ e os casos; o pronome é uma palavra

empregada no lugar do nome, apontando pessoas definidas e apresenta seis acidentes:

pessoa, gênero, número, caso, esquema e espécie, sendo que tais pronomes existem

aqueles empregados com artigo e aqueles empregados sem artigo; a preposição é uma

palavra proposta a todas as partes da frase em composição e em construção e são em

número de dezoito sendo seis monossilábicas e doze dissilábicas; o advérbio, simples ou

composto, apresenta-se na frase sem flexão, dita do verbo ou relacionada a ele, desse

modo, há advérbios que indicam tempo, os advérbios de modo, de qualidade, de

quantidade, os que indicam número, os de lugar, os que indicam um desejo, os de

pranto, os de negação, os de afirmação, os de proibição, os de aproximação ou

identificação, os de admiração, os de suposição, os de posição, os de reunião, os de

conselho, os de comparação, os de interrogação, os de intensidade, os de

reagrupamento, os de juramento negativo e positivo, os de confirmação, os de

obrigação, os advérbios de superstição; a conjunção, diz o autor, é uma palavra que

conjuga o pensamento em ordem e que revela a expressão implícita na frase, dividindose em: copulativas, conjugam a interpretação de alongamento ilimitado; disjuntivas, são

as que conjugam a frase entendida no limite; conectivas são aquelas que não indicam

uma existência mas significam uma sequência; subconectivas são aquelas que indicam

tanto uma existência quanto uma ordem; causais são aquelas empregadas para a

atribuição de uma causa; dubitativas são aquelas empregadas para fazer a união quando

não se tem certeza; silogísticas são aquelas bem aplicadas tanto para cada uma das duas

primeiras proposições desta quanto para as conclusões; expletivas são aquelas

empregadas para o metro ou para o ornamento; alguns adicionam também as

opositivas.

Esta concepção se alargou tanto que veio a tornar-se protótipo, principalmente

entre os autores latinos, de tal modo que é atribuída a Dionísio da Trácia a existência da

primeira gramática, „Tékhnē grammatiké‟. Dionísio, assim, define o início da gramática

de Tékhnē levando em consideração o conhecimento prático dos usos gerais de

escritores poetas e prosadores. Desse modo, o autor da Téchné Grammatiké como um

estudioso contemporâneo de Alexandrino preocupava-se em facilitar o ensino da

literatura grega clássica para um público falante da língua que era comum ao povo

grego, melhor dizendo, da língua única comum a todos os povos da Grécia. A tradição

grega é tão forte que muitas de suas formas trabalhadas ainda são reconhecidas nas

gramáticas ocidentais, principalmente na gramática do portugues contemporâneo. Na

antiguidade, os estudiosos gregos faziam a divisão das palavras em classes as quais se

aproximam daquelas que são reconhecidas na gramática do português contemporâneo, a

saber: nome ou substantivo, verbo, pronome, advérbio etc, além disso, identificavam

categorias morfológicas familiares como caso, número e tempo verbal, e ainda davam as

regras, ocasionalmente sistemáticas embora mais frequentemente esporádicas, para o

que hoje chamamos de inflexão (modificação de timbre que sofre às vezes uma vogal

sob a influência de uma vogal vizinha-metafonia 3 ) e de formação de palavra, como

podemos ver em Matthews (1994:01). Igualmente, Matthews (op. cit.) nos explica que

nesta concepção surge a distinção entre o que é correto e o que é incorreto nas obras de

Apolonius Dyscolus, no século II da era cristã e de Prisciano no início do sexto, onde

são encontrados os primeiros tratamentos existentes sobre a sintaxe.

Assim sendo, a gramática, em face de ser considerada pelos gramáticos como um

conjunto de saberes, de conhecimentos, no início da Idade Média, voltava seu trabalho

analítico para a palavra, contudo com o passar dos anos a influência de Prisciano vai

ganhando força e a análise gramatical chega até a oração. Na obra deste autor, os

conteúdos da gramática estabilizados em: littera, syllaba, dictio, oratio se transformam

respectivamente em ortografia, prosódia, etimologia e sintaxe.

Um aspecto merece especial atenção neste trabalho, trata-se do apego às normas

da gramática latina que, com o passar dos anos foram empregadas na língua portuguesa

3

DUBOIS, J. Dicionário de Linguística, p.340.

e que se revelaram, também, na divisão das partes da gramática desta língua. As oito

classes de palavras desdoradas em nome, verbo, particípio, artigo, pronome,preposição,

advérbio e conjução, assim como a identificação de categorias gramaticais vinculadas a

„caso, tempo, número, gênero‟, bem como os trabalhos de Dionísio serviram de

exemplo para o estudo de várias línguas, dentre elas está a língua de Roma.

2.1 A descrição do Português Contemporâneo no século XX e o “Português no

Colégio” de Rocha Lima (1961)

Rocha Lima (1961) compreende a gramática como prática, também, obtida do ato

de ler bons textos produzidos por escritores (poetas e prosadores) que primam pelo uso

da língua padrão, a exemplo de Dionísio da Trácia. Assim, Rocha Lima inicia sua

gramática prescrevendo trabalhos filológicos, conferências literárias e livros didáticos

de referência que tomam para si um caráter pedagógico, sem deixar de lado o caráter

cultural uma vez que tratam, também, da língua histórica. Assim, este autor (op.cit.)

realiza um trabalho harmonizado no que se refere às definições de regras de eliminação

de possíveis “erros” no idioma face às variações linguísticas comum a todas as línguas

vivas.

A gramática “Português no Colégio, 1961” abraça uma clássica metodologia e

divide seu conteúdo em três partes: análise literária elementar em que ele afirma que

para o estudo literário de um texto faz-se necessário que submetamos tal texto a um

tratamento que corresponde a três métodos de trabalho: análise que tem como objeto „o

texto‟, interpretação que trata da „exegese‟ e crítica que trata da „valoração das obras de

arte‟, a seguir, dá andamento a seu trabalho analisando o plano em que a obra foi escrita

e, analisando também seu estilo, características gerais, recursos artísticos, formas

linguísticas, a camada das palavras e a camada das frases; noções de gramática histórica

dividida em dezoito capítulos e textos de autores brasileiros e portugueses a partir do

século XVIII, ou seja, os recursos expressivos do idioma, uma questão tratada na

„Téchné Grammatiké‟ de Dionísio, segundo Lallot (2003).

Assim, Rocha Lima (1961), apresenta as noções de gramática histórica nos

citados dezoito capítulos. No primeiro capítulo, a preocupação do autor está centrada na

origem, história e domínio da língua portuguesa, além das demais línguas românicas,

assunto bem explicitado também em Coutinho (1976). Aqui Rocha Lima (op.cit.) tem

uma preocupação maior, a divulgação da história da língua portuguesa para sua

perpetuação e do povo que fala tal língua. Era uma preocupação do povo grego

perpetuar sua língua e seus costumes (Matthews,1994).

No segundo capítulo, Rocha Lima (op.cit.) trata do Latim Vulgar e seus caracteres

em que ele explora suas modalidades, as fontes de conhecimento, estudo comparativo

das línguas românicas, também comentado em Coutinho(1976). Num enfoque

superficial Rocha Lima trata dos caracteres morfológicos do latim vulgar e literário, nos

caracteres sintáticos ele aborda os traços diferenciais que são: predileção por certas

palavras em detrimento de outras; troca de sufixos átonos por tônicos e empregos de

palavras derivadas de outras que caíram em desuso; e, nos caractere fonéticos e trata: do

desaparecimento da quantidade das vogais e da queda da vogal imediatamente seguinte

à tônica, nas palavras paroxítonas.

No terceiro capítulo, o assunto desenvolvido versa sobre noções elementares de

fonética histórica. O acento tônico no Latim Vulgar e a alterações fonéticas distribuídas

em palavras populares e empréstimo, evolução fonética e os caracteres desta evolução,

classificação e nomenclatura das alterações fonéticas.

No quarto capítulo, o autor trabalha a questão das vogais no latim vulgar, o

acento de intensidade ou tônico, as vogais em português, origem das vogais

portuguesas, desvios na evolução das vogais tônicas, isto é, trabalha o vocalismo.

Assunto também desenvolvido sobre a lingua grega em Matthews (1994, 29).

No quinto capítulo, o assunto enfocado diz respeito aos ditongos e hiatos. Rocha

Lima, neste capítulo, dá ênfase ao ditongos latinos e sua evolução, aos ditongos

românicos inexistente no latim e que foram se formando no decorrer da evolução da

língua, à equivalência dos ditongos ou e oi que apesar de apresentarem origens

diferentes se alternam em muitas palavras portuguesas (loura e loira), além dos hiatos

latinos e românicos.

Dando sequência ao seu trabalho, no sexto capítulo, o autor trata do

consonantismo analisando as consoantes no latim vulgar, sua evolução e frisando a

posição delas na palavra em: consoantes iniciais, médias e finais.

No sétimo capítulo, o assunto enfocado são os grupos consonantais e sua evolução

em que são destacados os grupos iniciais e os mediais além de outros encontros de

consoantes de origem latina ou românica.

No oitavo capítulo, entra no estudo as formas divergentes em que Rocha Lima

(1961) após definir o que são estas formas divergentes, procura tratar das causas destas

divergências na evolução fonética, além das forma divergentes entre os sufixos.

No nono capítulo, Rocha Lima (op.cit.) trata da história da ortografia portuguesa

e sua divisão em períodos (fonético, pseudo-etimlógico e histórico-científico).

O décimo capítulo faz referência à redução das declinações no Latim (do literário

ao vulgar); aos casos; à sobrevivência do acusativo na Península Ibérica e ao

desaparecimeno do gênero neutro e a inclusão destes no gênero masculino, além de falar

dos vestígios dele deixados no português.

O décimo primeiro capítulo trata da redução das conjugações, a partir das quatro

conjugações latinas, às três conjugações do Latim Vulgar na Península Ibérica para as

três conjugações portuguesas.

O décimo segundo capítulo faz referência ao desaparecimento dos tempos. Rocha

Lima inicia este capítulo abordando a questão da estrutura do verbo latino (tempos,

formas e vozes), fala das alterações sofridas pela conjugação latina, da conjugação

passiva e o destino dos depoentes e das formas que perderam em português o valor

verbal ( o particípío presente, o particípio futuro, o gerúndio).

No décimo terceiro capítulo, a questão se volta ´para as criações românicas

(artigos, pronomes da terceira pessoa, consoantes palatais, futuros do indicativo, tempos

compostos perifrásticos, a voz passiva analítica).

A questão que mais nos chama

atenção é o caso do artigo uma vez que este existia no grego conforme Matthews (1994,

29) mas não existia no latim.

No décimo quarto capítulo, o assunto abordado é a analogia e suas implicações na

língua uma vez que, segundo Rocha Lima (op.cit., p.94) é um fenômeno de ordem

psicológica.

No décimo quinto capítulo, Rocha Lima (1961) trata da formação do vocabulário

português e chama atenção para o conteúdo do primeiro capítulo do citado compêndio

em que ele trata da origem, história e domínio da Língua Portuguesa. Assim ele mostra

a importância dos elementos latinos para o léxico português, da pouca conservação de

elementos pré-latinos (palavras de origem celtas e ibéricas), dos elementos germânicos,

dos elementos gregos, dos elementos provençais e franceses, dos elementos espanhóis,

dos elementos italianos, dos elementos alemães, dos elementos ingleses, dos elementos

russos, dos elementos asiáticos e dos elementos mericanos abordados no décimo sexto

capítulo.

No décimo sexto capítulo, a questão se volta para o português do Brasil:

contribuição brasileira para o léxico da língua. Rocha Lima afirma que a língua oficial

do Brasil é a portuguesa e que não existe nenhuma “Língua brasileira”. Para tanto, ele

apresenta um PARECER de 15/10/1946, do professor Sousa da Silveira, relator da

Comissão, com um breve retrospecto histórico, assim como com considerações

linguísticas. Rocha Lima (op.cit.) também trata das

principais diferenças entre o

Português de Portugal e o do Brasil, destacados somente na pronúncia.

No décimo sétimo capítulo, o assunto trabalhado se volta para a leitura e

interpretação de poucos textos brevíssimos de autores da época anteclássica.

No décimo oitavo capítulo, o autor se volta para o estudo dos arcaísmo, sua

definição, sua divisão em fonéticos, morfológicos, sintáticos, vocabulares, além da

arcaízação como recurso de estilo.

Para complementar seu trabalho, Rocha Lima (1961, 131-239) apresenta, para

serem lidos e trabalhados, textos de autores brasileiros e portugueses a partir do século

XVIII.

Na página inicial, como uma espécie de prefácio, Rocha Lima prescreve

informações de suma importância para um estudo gramatical. A primeira parte,

propriamente dita, sobre análise literária apresenta passos para um bom estudo no que

diz respeito às línguas; a segunda parte que se refere a noções de gramática histórica,

nos fornece um conteúdo informativo tanto sobre a história da língua quanto sobre

questões normativas gramaticais do português.

A gramática tradicional foi organizada baseada em critérios filosóficos que dizem

respeito à natureza do mundo e às questões relativas à sociedade, na antiguidade

clássica permanecendo em nossos dias. Desse modo, utilizamos a “Gramática na

Escola” de Rocha Lima (1961), que, embora sendo uma gramática do século XX,

continua balizada nas bases filosóficas tradicionais.

O século V a.C., mais ou menos, marca o início dos estudos linguísticos, como

parte da filosofia, que constituem as bases da gramática tradicional. Matthews (1994:35)

nos relata que as categorias gramaticais na gramática tradicional estão divididas em oito

partes segundo distinção feita por Aristarcus. Os gregos foram os primeiros a fazer a

distinção dos elementos fonéticos, mais tarde conhecidos como partes e agora

denominados de elementos da construção gramatical. Segundo Lallot (2003:73), Sextus

(C. lês gram. § 250) quase literalmente confirma a atribuição a Dionísio da Trácia a

divisão da gramática em seis partes, assunto também apresentado em Mathews

(1994:02) . No período imperial, as categorias gramaticais ou partes passam a ser

divididas em nove partes. A tradição romana também inclui, como uma classe distinta, a

interjeição. Atualmente, são reconhecidas dez classes gramaticais pela maioria dos

gramáticos: substantivo, adjetivo, advérbio, verbo, conjunção, interjeição, preposição,

artigo, numeral e pronome.

Tais informações vêm comprovar que algumas alterações aconteceram com o

passar dos séculos no que diz respeito às classes gramaticais, o que é fato em virtude da

língua está em constante mudança.

Desse modo, o conceito de língua como expressão do pensamento envolve as

gramáticas e as conceituações até o século XX. Assim os gregos, ao se voltarem para o

estudo dos clássicos, passaram a considerar certo, adequado, de modo recíproco, apenas

o que estivesse em consonância com eles (LALLOT 2003:74). As questões sobre o que

seria regular e irregular na gramática surgem com a classificação das palavras do ponto

de vista dos analogistas e dos anomalistas.

Em se tratando das classes de palavras, Matthews (1994: p.15/25) apresenta uma

rica explanação sobre o status e a origem das palavras. O texto nos diz que as categorias

de pensamento são criações de Aristóteles e deram origem às classes gramaticais. Assim

a substância passa a conceber o cerne da questão e as partes do discurso atualmente

conhecidas como classes de palavras foram surgindo gradativamente. Em Rocha Lima

(1961), no capítulo XV (p. 98/103), o assunto versa sobre formação do vocábulo

português, porém este autor não trata, aqui, da flexão de palavras, apenas se volta para

falar das fontes do vocabulário em português, mencionando palavras e suas

procedências. No XVI capítulo, Rocha Lima (op.cit. p.104/113) apresenta a

contribuição brasileira para o léxico desta língua. Aqui ele afirma que não existe

nenhuma língua brasileira e que a língua oficial do Brasil é a portuguesa. Assim, Rocha

Lima (op.cit.) faz um breve retrospecto histórico desta língua, algumas considerações

linguísticas em que ele afirma que as palavras brasileiras são iguais às portuguesas em

sua composição fonética diferindo apenas na pronúncia, os nomes, as conjugações, as

palavras gramaticais, o gênero gramatical, as regras de formação do plural, o sistema de

graus do substantivo e adjetivos, os preceitos de concordância verbal e nominal, quase

na totalidade dos casos a regência dos complementos dos nomes e dos verbos, o

emprego de modos e tempos, a estrutura geral do período quanto à sucessão das orações

e a ligação de umas com as outras, tudo segue a mesma regra.

Com relação aos paradigmas verbais e nominais, ele trata no capítulo X, (op.cit. p.

74/80, apenas da redução das declinações no Latim Vulgar e no Latim Literário; dos

casos no latim vulgar e da sobrevivência do acusativo na Península Ibérica, além de sua

importância para a Língua Portuguesa por originar as palavras portuguesas; trata ainda

do desaparecimento do neutro realizado pelas classes populares. No capítulo XI

(p.81/83), Rocha Lima (1961) aborda sobre a redução das conjugações em que as quatro

conjugações latinas se reduziram a três conjugações do Latim Vulgar na Península

Ibérica e permaneceram nas conjugações portuguesas. No capítulo XII (op.cit. p.84/89)

Rocha Lima trata da estrutura do verbo latino, ou seja, dos tempos verbais, das formas

nominais, das vozes do verbo, das alterações sofridas pela conjugação latina, da

conjugação passiva e do destino dos depoentes e das formas que perderam o seu valor

verbal. No capítulo XIII (op.cit. p.90/93) o autor fala sobre as criações românicas e suas

importâncias uma vez que surgiram em face das transformações do Latim Vulgar no

Império Romano, a saber: o artigo definido que veio do demonstrativo latino ǐƖƖe e o

indefinido que veio do numeral latino unus, também na forma do acusativo; o pronome

da terceira pessoa (ele/ela) que procedeu do emprego sistemático do demonstrativo

latino ǐƖƖe junto às formas verbais da terceira pessoa, assim, explica o autor, as formas

retas foram retiradas do nominativo (ǐƖƖe>ele, ǐƖƖa>ela) sendo que os plurais já se

formaram em Português pelo acréscimo de „s’ a ele e a ela; as formas oblíquas (o, a, os,

as) decorreram do acusativo (ǐƖƖu> (i)Ɩŭ> lo > o; ǐƖƖa> (i)Ɩa> la> a; ǐƖƖos > (i)los > los >

os; ǐƖƖas > (i)las > las > as) sendo que as formas “lo, la, los, las” ainda são usadas

quando o pronome se pospõe às palavras eis, nos e vos ou às flexões verbais terminadas

em r, s, z e fonema nasal; neste último caso, diz o autor, a nasalidade se transmite ao l,

fazendo-o passar a n; a forma obliqua “lhe” vem do dativo ( ǐƖƖi > (i)li > lhi > lhe; o

plural lhes, certamente analógico, afirma o autor, já aparece no século XIII; com relação

às consoantes palatais, Rocha Lima (op. Cit. P. 92) nos diz que certos sons palatais

desconhecidos dos latinos resultaram da evolução de consoantes ou de grupos de

consoantes durante a fase românica. No capítulo XIV, o assunto abordado é sobre

analogia, um fenômeno segundo Rocha Lima (op.cit.) de ordem psicológica que

consiste na tendência para nivelar palavras ou construções que de certo modo se

aproximam pela forma ou pelo sentido, levando uma delas a se modelar.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A descrição do Português na gramática de Rocha Lima (1961) segue, em parte, a

tradição greco-latina. O autor aborda de modo preferencial à fonética e a ortografia, a

seguir à morfologia, por fim ao estudo e análise de textos de autores de renome como

uma maneira de levar o leitor a ler bons autores e primar pela língua dita padrão, ou

seja, na concepção de Dionísio da Trácia o ato de ler bons livros leva o leitor a falar e

escrever bem, dentro das normas ditadas pela gramática normativa.

Com relação às categorias gramaticais, estas são versadas em número de dez nas

gramáticas do século XX, número um pouco maior com relação às apresentadas por

Dionísio da Trácia, são definidas levando em consideração as bases filosóficas, embora

Rocha Lima em sua gramática (1961) não faça menção a esta questão.

Rocha Lima (op.cit.) volta seu trabalho para as fontes do vocabulário em

português, fazendo alusão às palavras e suas origens. Talvez por se tratar de uma

gramática com enfoque mais histórico, Rocha Lima (op.cit.) somente trata, no que diz

respeito aos paradigmas verbais e nominais, da redução das cinco declinações no Latim

Literário para três declinações no Latim Vulgar; dos casos no latim vulgar e da

sobrevivência do acusativo na Península Ibérica, assim como de sua importância para a

Língua Portuguesa por ocasionar o surgimento das palavras portuguesas. Este autor

discute da mesma forma, o desaparecimento do gênero neutro realizado pelas classes

populares, mas não se aprofunda neste argumento.

Desse modo, Rocha Lima volta-se, em sua gramática, para a análise da língua,

preocupando-se com a escrita formal, literária, o que caracteriza a continuação, em

parte, da tradição Grega, e que pode ser comprovado com a indicação, feita por ele, para

leitura de textos de bons autores brasileiros e portugueses a partir do século XVIII. Isto

leva a língua portuguesa a se afeiçoar a uma modalidade culta, formal e literária,

recheada do certo e do errado, como toda língua que se diz pura, inalterada. Esta visão

de língua nos foi repassada pelos gregos, atravessou eras, séculos e chegou ao século

XX.

REFERÊNCIAS

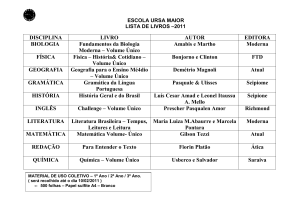

COUTINHO, Ismael de Lima. Pontos de Gramática Histórica. 7ª edição. Rio de

Janeiro: Ao Livro Técnico, 1976.

DUBOIS, J. et. al. DICIONÁRIO DE LINGUÍSTICA. São Paulo: Cultrix, 1998.

LALLOT, J. La grammaire de Denys le Thrace. Paris: CNRS Éditions, 1998 (2e

édition 2003).

MATTHEWS, Peter. 1994. Greek and Latin Linguistics. IN: LEPSCHY, Giulio, ed.

1994. History of Linguistics: II- Classical and Medieval Linguistics. London: Longman,

1994.

MELO, Gladstone Chaves de. Iniciação a Filologia e a linguística portuguesa. 6ª ed.

Rio de Janeiro: ao Livro técnico, 1981.

ROCHA LIMA, Carlos Henrique da. Português no Colégio: para o primeiro ano dos

cursos clássicos, científico e normal. 10ª ed.Rio de Janeiro: F. BRIGUIET & CIA, 1961.

SILVEIRA BUENO. Dicionário da Língua Portuguesa. 2ª Ed. São Paulo: FTD, 2007.