O MUSEU COMO LUGAR URBANO – RUPTURA OU CONTINUIDADE.

Maria Joana Gil Ribeiro

RESUMO

O presente estudo aborda o tema dos Museus enquanto edifícios urbanos e pretende analisar a

sua relação com a transformação das cidades.

Afigurando-se como retrato de modernidade, os edifícios museológicos tendem a exprimir-se

como elementos marcantes no meio urbano, tanto a nível funcional como simbólico. Assim,

condensando a imagem urbana da cidade em que se inserem, pode-se admitir que o museu

tende a constituir-se como metáfora da mesma.

Palavras – chave: museu, cidade, reestruturação urbana, arquitectura contemporânea.

INTRODUÇÃO

A cidade actual, resultado de crescimentos mais ou menos planeados, tende hoje a apresentar

uma imagem globalmente descaracterizada evocando a necessidade de criar novos pontos de

referência. É neste sentido, dentro dos conceitos da actual sociedade de consumo, onde o

turismo cultural se assume como actividade emergente e os museus como edifícios mediáticos,

que se torna relevante a abordagem da temática deste estudo.

Este estudo admite, assim, como principal objectivo constituir-se como contributo ao estudo da

Arquitectura Museológica e da sua relação com Evolução da História da Cidade.

É, porém, uma realidade que o tema dos edifícios museais tem sido campo de uma ampla

investigação e produção teórica. Contudo, poucos focam na sua abordagem teórica a relação entre

o Museu e a evolução e desenvolvimento da cidade.

O trabalho compreende essencialmente dois grandes momentos.

Primeiramente aborda o desenvolvimento tipológico do Museu ao longo da história e a sua

relação com evolução e ideia de cidade. Numa abordagem que pretende contextualizar os

Museus a ser estudados como caso de estudo na segunda parte do trabalho.

O ESPAÇO DO MUSEU – A CIDADE

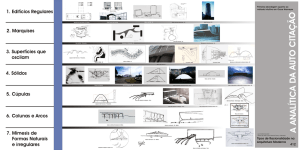

Se, no Renascimento em projectos como a Galleria degli Uffizi, - que pronuncia a intenção de

integrar um percurso da cidade numa clara alusão á continuidade de um plano urbano- , ou em

1

projectos como singulares a Galleria degli Antichi 1 e o Complesso dell’Ambrosiana, os museus se

assumem como projectos polarizadores e de estruturação urbana, as realizações museais do

final do séc. XVII, e que se prolongam durante o séc. XVIII, caracterizaram-se por se configurarem

como Palácios. Aqui, numa atitude de espírito claramente iluminista passou-se a expor arte,

relegando ao Museu as potencialidades outrora alçadas.

Na cidade de oitocentos, e através dos contributos de teóricos como Sturm, Boullé, ou Durand, o

conceito tipológico de Museu voltaria a alterar-se2. O Museu – Palácio dá assim lugar ao Museu –

Templo, ícone da cidade, que se revelaria como obra pública de relevo em projectos como o

Musée du Louvre e o Museo del Prado. Contudo, e apesar da clara afirmação dada aqui do

museu enquanto arquitectura de cidade e da sua confirmação como arma de demonstração do

poder instalado, seria o Altes Museum de Schinkel a revelar-se como projecto charneira da

cidade de oitocentos.

Localizado na degradada ilha de Lustgarten, o projecto partiu desde logo com o objectivo de

reconverter esta área e de assumir um evidente classicismo, comprovado pela colunata da

fachada principal. Porém, embora demonstrando um carácter monumental, a colunata permitiu

um prolongamento da cidade para o interior do Museu, que se abre para uma nova praça. Assim,

e apesar de tipologicamente o museu de Schinkel ser inovador3, considera-se este edifício como

museu charneira pela forma como proporcionou a criação de um novo espaço da cidade, e pela

capacidade demonstrada de reestruturação e reabilitação de uma área desqualificada de uma

cidade.

Esta zona reconvertida de Berlim iria dar lugar à primeira ilha de museus, ao incluir em si o Bode

Museum, o Neues Museum e o Pergamon Museum. Este aglomerado urbano de edifícios

museológicos, implantados numa mesma área da cidade, gera um efeito de dinamização urbana

que pode indiciar um novo rumo de desenvolvimento urbano.

O séc. XX foi palco de uma reflexão intensa em relação ao tema museal e da sua relação com o

meio urbano. Se, por um lado, se assistiu ao emergir de arquitectura efémera, como as

construções das Exposições Universais, fruto das possibilidades que a industrialização e

respectiva estandardização, a ideia de Monumentalidade, e principalmente a forte presença dos

edifícios museais na cidade, predominaram como principal opção dos arquitectos na primeira

metade do século.

O Museum of Modern Art (1939), dos arquitectos Philip L. Goodwin e Edward D. Stone,

apresentou-se como uma das iniciais excepções a esta ideia de monumentalidade. Contudo,

apesar de assumir com grande clareza na sua arquitectura formal os dogmas do Estilo

Internacional, a relação que estabelece com a cidade contradiz as ideias de Le Corbusier e da

Carta de Atenas, que considerava a separação de funções da cidade como chave da urbanística.

1

Sobre este assunto ver PELLEGRINO, Bonaretti, La città del Museo – il progetto del museu tra tradizione del tipo e idea

della città, Edifir Edizione Firenze, 2004, p.97.

2

Sobre este assunto ver PEVSNER, Nikolaus, “Museos”, in Historia de las Tipologias Arquitectónicas, Editorial Gustavo Gil,

Barcelona, 1980, p.153.

3

Ver BERGDOLL, Barry, Karl Friedrich Schinkel: An architecture for Prussia, Rizzoli International Publication, New York,

1994.

2

Considerado o principal precursor do white-cube, assumiu a pretensão de se assemelhar a um

edifício de escritórios nova-iorquino, numa opção que contrapõe museus como o Guggenheim

Museum, de Frank Lloyd Wright, ou o Whitney Museum of American Art, de Marcel Breuer.

No seguimento do conceito destes museus, o pós-modernismo viria evidenciar a mesma posição,

demonstrando com clareza em projectos como Allen Art Museum (1973-1977) de Venturi e

Rauch, que o Museu era um edifício de excepção, que pretendia sobressair na envolvente

marcando a sua passagem pela história da cidade.

Pode-se afirmar que o Museu enquanto lugar urbano, alterou a sua importância enquanto agente

transformador urbano ao longo da História, tal como a formalização do edifício e a sua tipologia

sofreram alterações. No entanto, esta ideia de que o Museu é um edifício singular, e por isso,

capaz de proporcionar desenvolvimentos urbanos é uma linha relativamente constante desde o

Renascimento. Actualmente, resultado do ritmo acelerado de competição que se estabeleceu

entre cidades, há o reforçar desta ideia, com uma fortificada procura do Museu enquanto edifício

iconográfico e emblemático, naquela que se converteu numa preocupação urbanística. Assim, de

forma recorrente e em todo o planeta, cidades procuram incessantemente um “arquitecto estrela”

que se assegura de assinar uma imagem de “marca”.

A questão que se coloca é se serão esses os novos projectos capazes de transformar as

cidades, e se deverão os museus ser sempre agentes de transformação.

CASOS DE ESTUDO

Pretende-se uma análise comparativa de museus de referência, focando o impacto que

proporcionaram nas cidades em que se inserem. A escolha dos casos a estudar teve como

premissa a selecção de Museus e Centros de Arte em cidades de realidades distintas, que têm

em comum o facto de não serem as principais do seu país, apesar de se afirmarem fortemente

num panorama regional.

KIMBELL ART MUSEUM

Localizado na cidade texana de Fort Worth nos Estados Unidos, o Kimbell Art Museum surge, em

1972, numa área periférica da cidade, actualmente conhecida como Museum District. Apesar da

aparente unidade que a expressão pode indiciar, trata-se de uma zona que compilou em si uma

diversidade de usos de forma fragmentada, desprovida de um planeamento que visasse um

crescimento sustentável da cidade.

De espírito inevitavelmente contextualista Louis Kahn teve em Fort Worth talvez o seu maior desafio, ao

construir num espaço desfragmentado e sem referências. Com somente o Amon Carter Museum

defronte, o arquitecto foi levado a descobrir como ponte de contexto o elemento natural preponderante

3

– a luz solar. Concebe assim, um projecto centrado sobre si mesmo, sobre espaço urbano que cria, e

sobre a luz texana, remontando a elementos clássicos sem transparecer a ideia de monumentalidade

de um Museu – Templo.

Após a construção do Kimbell Art Museum, e inevitavelmente seguindo o exemplo europeu onde

Museus se fixavam numa mesma zona da cidade, outros equipamentos se projectaram

sucessivamente para esta área, como é exemplo o Museum of Modern Art, do arquitecto Tadao Ando.

O crescimento desmesurado da área urbana de Fort Worth levou à aglutinação da zona do Museum

District, outrora área periférica. Contudo, este processo pautou-se pela falta de estratégia de

desenvolvimento urbano. Neste sentido, a cidade que nos anos 70 expressava a intenção de criar um

pólo estratégico naquela zona, que incluía um plano para pedonalização do centro da cidade e da sua

ligação com esta área levado a cabo por Gruen4, tornou-se um pólo de espaços culturais de grande

potencial, rodeado por um subúrbio habitacional caracteristicamente Norte – Americano.

Pode-se concluir, assim, que a criação de um conjunto de equipamentos âncora, incluindo o Kimbell

Art Museum, foi para Fort Worth um importante impulso de desenvolvimento cultural e urbano, mas foi,

contudo, pensado isoladamente e teve em conta um modelo de cidade desacertado.

CENTRO GALEGO DE ARTE CONTEMPORÂNEA

Projectado pelo arquitecto português Álvaro Siza Vieira (1933), o Centro Galego de Arte

Contemporânea situa-se numa área limite do centro histórico da cidade galega de Santiago de

Compostela.

O projecto integra-se no Plano Especial de Conservação do Conjunto Histórico de Santiago, cujo

principal objectivo consistiu na preservação do conjunto patrimonial da cidade declarada, em

1985, Património da Humanidade pela UNESCO. O CGAC foi, neste sentido, pensado como

elemento chave para a reabilitação de uma área desordenada e degradada da cidade,

compreendida entre o Convento de São Roque e o Convento de Santo Domingo de Bonaval.

Entre o Convento e a cidade, a presença dos volumes em granito do museu surge como natural,

mas de forte carácter. A complexidade dos espaços permite flexibilidade mas delimita a

liberdade, conferindo aos espaços um carácter marcante, que contraria a ideia tanto de museu –

white cube5 como a de museu – contentor, do qual o Beaubourg em Paris é grande exemplo6. A

perspectiva de Siza é, assim, outra, pressupõe que mesmo uma instalação deve estabelecer uma

relação com um espaço específico, e que o Museu deve desenhar a cidade, apelando à sua

continuidade. Neste sentido, Siza oferece-nos continuidade, parece não aspirar ao “estrelato” que

4

Sobre este assunto ver JACOBS, Jane, Morte e Vida de grandes cidades, Martins Fontes, São Paulo, 2001, p.383-385.

5

O conceito do white cube consiste fundamentalmente, num espaço primário e neutro a ser alterado pela arte, ver

O’DOHERTY, Brian, Inside the White Cube. The Ideology of the Gallery Space, expanded edition, University of California

Press, Los Angeles, 1999, p. 7

6

Siza argumenta ainda que o Centro Georges Pompidou, apesar de aparentar uma grande flexibilidade espacial se torna

complicado na organização de exposições, em FRAMPTON, Kenneth, Álvaro Siza – complete Works, Phaidon, Press

Limited, Hong Kong, 2000, p.46.

4

a construção de um Museu ícone sugere, constrói tendo em vista um lugar e tempo específicos,

mas pensando no todo construído e temporal.

O CGAC transforma Santiago de Compostela, em diversas escalas. De forma particular, revitaliza

e reabilita totalmente esta zona da cidade. De um modo mais abrangente, transforma, não

directamente em termos urbanos, mas recolocando Santiago como capital cultural da Galiza e

influindo indubitavelmente para a nomeação de Santiago como Capital Europeia da Cultura, no

ano de 2000. O objectivo alcançado de relacionar a imagem de Santiago com a Cultura originaria,

cerca de 1999, a intenção de construir numa área periférica da cidade, a Cidade da Cultura da

Galiza de Peter Einsenman (1932). Esta atitude revela uma alteração de estratégia urbana

municipal, onde a “Cidade da Cultura Galega” se localiza a quatro quilómetros da “Santiago,

capital cultural da Galiza”. Esta opção demonstra contudo, que o CGAC não preencheu o lugar

de “ícone cultural” da cidade, actualmente aspirado por diversas cidades (especialmente após o

fenómeno do Guggenheim de Bilbau).

KUNSTHAUS BREGENZ

A cidade de Bregenz desenvolve-se entre a dicotomia da proximidade com lago, e a

complexidade de construir na acidentada topografia dos Alpes.

Localizado na marginal da cidade, conformada essencialmente por edifícios do final do séc. XIX,

o Kunsthaus Bregenz (KUB) é ladeado pelo Voralberg Landestheater7 (que inclui o

Landesmuseum) e pelo edifício dos Correios, de compleição neo-clássica.

Com a “cidade antiga” como pano de fundo e lago Constança defronte, Peter Zumthor assume o

local como ponte de confluência entre realidades diversas. Concebe por isso, dois edifícios de

diferentes escalas. Um edifício administrativo, que se relaciona mais directamente, com a malha

urbana da parte antiga da cidade, e um edifício principal de exposições, influenciado pelas

proporções da ritmada frente lago. Cria, assim, entre ambos, um vazio urbano que os relaciona,

conformando uma praça.

O edifício principal é um cubo, uma torre de vidro visível, e de todas as formas consciente e

independente dos restantes edifícios. Zumthor assume o edifício, sem base nem topo 8, numa

abordagem minimalista enfatizada pelos materiais e pela manipulação da luz.

O despojamento e procura de sobriedade são neste sentido notórios, porém mais do que uma

tentativa de seguimento dos conceitos do white-cube, a sua atitude minimalista pode ser lida

como uma tentativa de contraponto em relação ao conceito de “museu espectáculo”.

O KUB, apesar do seu minimalismo formal, afirma-se como um elemento icónico da cidade de

Bregenz. A sua criação, em conjunto com a construção do edifício de Congressos e Festival de

7

O teatro foi fundado cerca de 1946, sendo reconstruído entre 1993 e 1995, pelo arquitecto Helmut Küss.

8

Zumthor admite que foi questionado pelo Colégio dos Arquitectos de Voralberg, se não estaria a exagerar no nível de

abstracção do edifício, em GERHARD, Mack, Art museums into the 21st century; with a contribuition by Harald Szeeman;

transl Michael Robinson, Birkhäuser cop, Boston, 1999, p.100.

5

Bregenz (1992 – 2006) e a criação do recém-construído porto (2008), foi o primeiro passo para a

transformação e reestruturação da marginal do lago, num desígnio que pode ler-se em inúmeras

cidades europeias, que procuraram (re)estabelecer relações com rios, lagos ou mares, através de

elementos icónicos de transformação e valorização das cidades.

BALTIC CENTER FOR CONTEMPORARY ART

Cedo se começou a delinear o carácter industrial da cidade britânica de Gateshead, sendo que

sua paisagem urbana foi desde sempre “(…) extensivamente marcada pelos detritos da

mineração (…)” e “(…) trespassada por caminhos-de-ferro que levavam carvão das grutas para o

rio.”9 Situado na margem Sul do rio Tyne, o edifício da Baltic Center for Contemporay Art, projecto

do gabinete Ellis Williams Architects, proporcionou a reconversão da antiga fábrica de moagem

Baltic Flour Mills (1950), edifício representativo da outrora florescente Era Industrial desta cidade.

Este projecto aproxima-se de edifícios museais como a paradigmática Tate Modern (1998-2000)

de Londres dos arquitectos Herzog & de Meuron, através da flexibilidade e simplicidade interna,

da permanência da identidade do edifício, e a da regeneração urbana alcançada no cais de

Gateshead, demonstrando como um equipamento cultural pode acelerar o renascimento urbano

de uma cidade.

Inseriu-se dentro de um Plano ambicioso10, e por isso de longa duração, que viu no BALTIC, o

primeiro passo para concretização de uma ideia de cidade. Quando se fala por isso em

transformações ocorridas após a inserção deste Museu na cidade, abordam-se essencialmente

transformações ainda a decorrer e de contornos não delimitáveis. Algumas são as obras já

concluídas, como a Gateshead Millennium Bridge, The Sage Gateshead, a Baltic Square, e a Baltic

Quay, uma zona residencial que incluindo algumas unidades hoteleira onde adjacentemente

começa a crescer o Baltic Business Park.

MUSEU GRÃO VASCO

Localizado no Paço Episcopal, ou Paço dos três Escalões num edifício contíguo à Sé, no centro

histórico da cidade de Viseu, o edifício do Museu Grão Vasco foi alvo de Reabilitação, entre 2001

e 2003, por parte do arquitecto português Eduardo Souto de Moura (1952).

Apesar de coincidir temporalmente com o decorrer da transformação da cidade levada a cabo

pelo Programa Polis de Viseu, a intenção de reabilitar o edifício do Museu Grão de Vasco, não se

integrou neste programa de desenvolvimento da cidade, mas prendeu-se essencialmente com a

necessidade de encontrar soluções arquitectónicas que suprissem as necessidades funcionais

9

TAYLOR, Simon, David B. Lovie, Gateshead: Architecture in a Changing English Urban Landscape, English

Heritage,Newcastle, 2004, p.3. (trad.)

10

Assume-se como um projecto de 250 milhões de libras, tornando-se num dos mais ambiciosos projectos de arte,

cultura e desenvolvimento da Europa.

6

do Museu. Esta opção de reabilitar o edifício, que havia sido parcamente remodelado no início do

século XX, vai de encontro à preferência generalizada de países europeus, que privilegiam a

implementação de programas museais em edifícios antigos, em detrimento das construções de

raiz.

O Museu configura em conjunto com a Sé de Viseu e a Igreja da Misericórdia, a Praça da Sé, no

cume da cidade de Viseu, espaço que desde cedo se assumiu como espaço de estada e

simultaneamente de passagem. Neste sentido, e se nos casos de estudo anteriores, os Museus

proporcionaram directa ou indirectamente transformações na cidade em que se inseriram, o

projecto de renovação do Museu Grão Vasco pautou-se por uma inalteração urbana, mesmo à

escala da Praça.

Proporcionou contudo, a completa modificação do espaço museal, que resultou num aumento do

número médio de visitantes por ano um incremento de 17,9% quando comparando os números

antes e depois da reabilitação do edifício, expressando com alguma clareza as potencialidades

que estarão por explorar.

ANÁLISE COMPARATIVA

Com vista a compreender em que medida os Museus se assumem como agentes

transformadores das cidades que integram, estabelecem-se em seguida, algumas comparações

entre os casos de estudo através de alguns dados concretos.

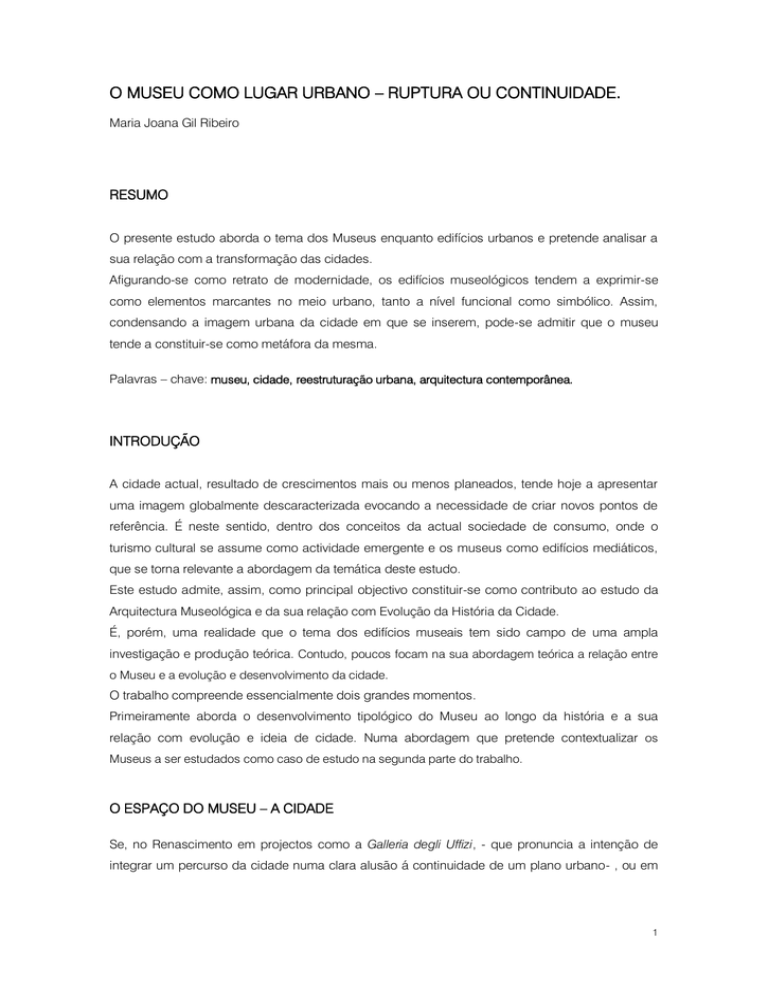

Em primeiro lugar, pretende-se a comparação entre o número de visitantes do Museu e o número

de habitantes da cidade, no sentido de compreender se o número de visitantes do museu excede

464.247

Kimbell Art

Museum

CGAC

habitantes

Kunsthaus

Bregenz

BALTIC

37.965

47.250

78.403

55.452

26.725

71.428

92.919

233.214

600.000

550.000

500.000

450.000

400.000

350.000

300.000

250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

0

534.694

a dimensão habitacional da cidade.

Museu Grão

Vasco

visitantes

1. Comparação entre número de visitantes dos Museus e número de habitantes das respectivas cidades.

7

No gráfico 1, e olhando os resultados de forma individual, o Kimbell Art Museum apresenta um

número de visitantes relativamente baixo comparativamente com a dimensão da cidade em que

se encontra, este tipo de resultado é igualmente verificado no Museu Grão de Vasco de Viseu, e

no Centro Galego de Santiago de Compostela. Inversamente o Baltic Center of Contemporary Art

apresenta uma proporção oposta, com o número de visitantes a exceder em aproximadamente

seis vezes o número de habitantes da cidade de Gateshead, revelando uma impressionante

capacidade de atracção de pessoas e de dinamização. Kunsthaus Bregenz apresenta números

semelhantes, numa cidade de dimensões relativamente inferiores em relação às anteriores, o

museu apresenta um número de visitantes duas vezes superior ao número de habitantes.

Em segundo lugar, procede-se ao estabelecimento da relação entre o número de visitantes da

cidade e número de visitantes dos Museus, com vista a compreender o potencial turístico que as

cidades comportam.

KAM - Fort Worth

KUB - Bregenz

BALTIC - Gateshead

Museu Grão Vasco Viseu

4%

24%

96%

76%

24%

11%

17%

76%

CGAC - Santiago de

Compostela

83%

89%

visitantes do museu/ano

visitantes apenas da cidade/ano

2. Número de turistas que frequentam a cidade e que visitam os respectivos Museus.

As proporções acima apresentadas demonstram, no geral, semelhanças com a comparação

efectuada no gráfico 1. Assim, os visitantes das cidades de Fort Worth, Santiago de Compostela

não visitam na sua maioria os respectivos Museus estudados, revelando uma incapacidade

destes Museus de cativarem visitantes, em relação às potencialidades turísticas que as cidades

apresentam. Muitos são os factores que podem levar a esta discrepância. No caso de Santiago

de Compostela, a cidade é visitada por um grande número de pessoas, sendo que o seu turismo

é predominante religioso, factor que pode justificar as proporções apresentadas. O gráfico de

resultados mais negativo, referente ao museu da cidade de Fort Worth, é de algum modo uma

8

surpreendente, visto que o Museu se integra num Parque de Museus reconhecido mundialmente,

demonstrando a falta de estratégia e de ligação com a cidade que havia já sido enunciada.

Os resultados mais positivos são o de Kunsthaus Bregenz, Museu Grão Vasco e BALTIC,

demonstrando que apesar do resultado de Kunsthaus Bregenz não ser tão expressivo como o do

BALTIC, estes museus são efectivamente equipamentos de relevo das cidades que integram.

CONCLUSÃO

O Museu é assumidamente um elemento de excepção. Considera-se por isso, possível a

transformação de uma cidade através de um singular edifício museal. Contudo, uma arquitectura

de ruptura com a imagem existente pode proporcionar um efeito de transformação mais alargado

e imediato, sendo que a opção de continuação de uma imagem urbana, tende a transformar a

outra escala e de forma mais contida. Um edifício que opte pela continuação da imagem urbana,

para obter transformações de escalas mais alargadas, terá de integrar um Plano abrangente de

Reestruturação, e deverá constituir-se um museu – chave dessa transformação. Por outro lado,

um museu que se estabelece como ícone desde o inicio terá de integrar um mesmo Plano de

urbanização mais abrangente, de forma a conseguir interligar as incríveis transformações que

proporcionou com a restante cidade em constante desenvolvimento.

Neste sentido o projecto urbanístico releva-se fundamental. Há na realidade que assumir os

novos paradigmas urbanos em que a sociedade se envolve, redefinir os processos de

urbanização e os seus conceitos e discutir novas estratégias de intervenção.

Assim, o Urbanismo tem de passar de ser a “ponte” entre as partes e a actuar em todas as

etapas, entrando na preocupação e compromisso urbano, desde as diversas escalas de projecto,

à definição de programas, de prioridades, de estratégias. É necessário ultrapassar as debilidades

de um projecto urbanístico tradicional, que, quando afronta temas complexos que exigem

períodos largos, necessitam de estratégias consensuais que superem “tempos políticos”.

9