Enviado por

common.user6490

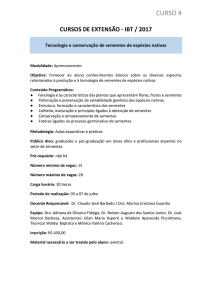

regio centro-oeste-26-07-20171