REPRESENTAÇÃO DE MODERNIDADE: O MERCADO MUNICIPAL DE

JATAI EM 1962

Rafael Alves Pinto Junior (CEFET)

Este artigo objetiva entender a construção do Mercado Municipal de Jataí em

1962 como uma expressão do poder simbólico envolvido no processo de criação do

espaço arquitetônico, processo este que atingiu proporções nacionais à época da

construção de Brasília.

À primeira vista, o edifício parece no mínimo anacrônico. Afinal, como explicar

uma fachada do Palácio da Alvorada construído em 1958 em Brasília repetida no

Sudoeste de Goiás em 1962?

Naturalmente que a manifestação de qualquer arquitetura abrange ao mesmo

tempo diversos aspectos de uma dimensão exata, mensurável, cartesiana e também, e

principalmente, aspectos referentes a uma dimensão não mensurável, artístico, subjetivo

e sobretudo, simbólico.

Naturalmente também, que entender os aspectos simbólicos da arquitetura,

relacionando-os com o imaginário cultural presente à época de sua criação não implica

em reduzir o fenômeno arquitetônico à esta variável. Trata-se entretanto, de um recorte

que pode esclarecer a expressão deste edifício enquanto expressão de um contexto

cultural. A arquitetura representa, dentre outros, um mediador simbólico que permite ao

homem expressar fisicamente seus valores e concepções de mundo.

Compartilho com Ferrara (2002) a idéia de que a cidade – onde o edifício se

insere – é um espaço textual não-verbal, dado que toda prática humana se insere por

meio de signos, sendo portanto, comunicação. Neste trabalho nos deteremos num único

edifício, mas importa reconhecer que este se relaciona com a cidade, não se constituindo

em um signo único, nem através de uma convenção de sintaxe que os relacione,

constituindo assim o texto não-verbal, percebido através da experiência urbana, dos

usos dos espaços, usos estes que os qualifica, identifica e materializa a memória urbana.

Para ela, a fala da imagem da cidade (2002, p. 21).

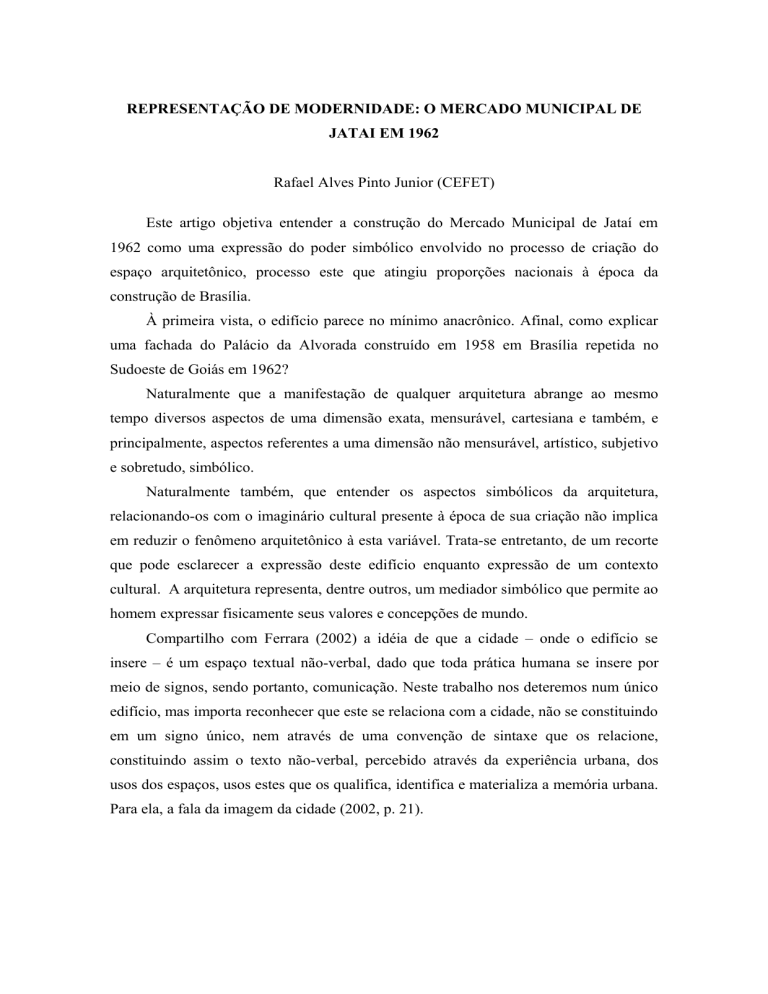

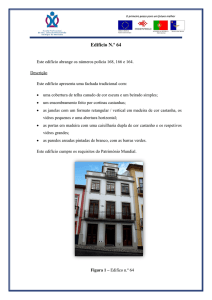

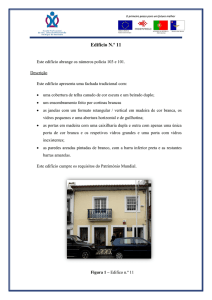

Ilustração I – Fachada frontal do Mercado Municipal de Jataí para a

Rua José Manoel Vilela (antiga Rua do Comércio)

Antes de analisarmos o edifício, importa contextualizar a cidade onde ele se

insere. Com a viabilização da ocupação do território goiano no final do século XIX, o

Sudoeste de Goiás passou lentamente a participar da economia do Estado, mesmo tendo

sua economia baseada na agropecuária intimamente ligada a Minas Gerais e a São Paulo

através da comercialização de mercadorias, do que a Capital Vila Boa. Nem o advento

da Revolução de 1930 e a chegada de Pedro Ludovico ao poder e a construção de

Goiânia (1932) representou mudanças significativas na urbanização da Região

Sudoeste.

Naturalmente que o desenvolvimento das regiões urbanas após a construção de

Goiânia não se deu de forma homogênea e o estado se caracterizava pelo acanhamento

de seus núcleos urbanos. Segundo Chaul:

Em Goiás, a classe média – a urbana – teve um papel de forte influência junto aos

grupos em ascensão. Ainda que a industrialização do Estado e as classes que

acompanham tal processo inexistissem em Goiás, na década de 1930, o papel e a

relevância histórica das classes médias no desenvolvimento do processo não encontram

grande notoriedade, uma vez que se afinavam com o projeto de desenvolvimento dos

grupos em ascensão, quase todos ligados aos interesses agrários, embora distantes da

visão político-econômica dos grupos depostos (2002, p. 182).

Pedro Ludovico1 representou a ascensão dos grupos políticos das regiões Sul e

Sudoeste de Goiás que já representavam, à época, as áreas mais economicamente

1

Pedro Ludovico era médico, nascido na cidade de Goiás, e morava em Rio Verde, e era casado com a filha de

Antônio Martins Borges, político ligado aos caiado, com os quais rompe após a Revolução de 1930 (CHAUL, 2002,

p. 175).

desenvolvidas e que não tiveram uma participação política correspondente à sua

importância econômica durante a Primeira Republica.

A imprensa da época, através de um dos mais importantes periódicos – o Lavoura

e Comércio – destacava a importância da região sudoeste colocando em 1931 que: Jataí

hoje é uma cidade moderna cheia de conforto, podendo ser apelidada, sem exagero, a

princesa do sudoeste (In: CHAUL, 2002, p. 172). A urbanização através do nivelamento

de vias, execução de jardins na Praça, construção do Coreto e do Mercado Municipal

marcaram a administração do Intendente Municipal Manoel Balbino de Carvalho (18861966)2, o Coronel Carvalhinho ou Carvalhinho (ver Ilustração II). Como as imagens nos

mostram, o edifício do Mercado possuía estrutura de madeira sem fechamentos laterais,

que somente seriam acrescentados na década de 1940 (ver Ilustração III).

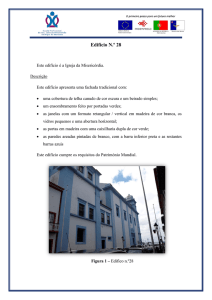

Ilustração II – Vista da Praça 24 de Outubro, Coreto e Mercado Municipal (ao fundo).

Fonte: Acervo Sr. Augustinho de Carvalho.

Ilustração III – Vista do Coreto e Mercado Municipal (ao fundo) década de 1940.

Fonte: Acervo Sr. Augustinho de Carvalho.

2

O Decreto de n. 113, de 29.4.32, dizia que depois de se ouvir o Conselho Consultivo e “considerando que o

Mercado ultimamente construído por esta Prefeitura deveria ser instalado por ocasião de sua inauguração official, o

que terá lugar em Julho do corrente anno, quando serão simultaneamente inaugurados o Açougue Publico e a Praça

24 de Outubro (In: Borges, 2003, p. 53).

Apesar do discurso da modernidade que pautou a maior parte das discussões em

torno da política após a década de 1930, e da propaganda laudatória da imprensa, o

quadro urbano pouco se diferenciava das demais cidades do interior de Goiás. Segundo

Chaul:

Na realidade, o Estado, como um todo, continuava longe da representação

alardeada. Os contrastes permaneciam – Goiânia sustentava a imagem de modernidade,

mas continuaria sendo, por muitos anos, a capital do sertão (2002, p. 242).

Este quadro somente se alteraria durante o Governo Mauro Borges3 que exacerba

em Goiás um dos elementos-chave do Estado – a promoção da unidade política – e a

sua função básica de legitimação do Poder, conforme explica Borges.4 A figura do

planejamento afirma-se então como instrumento que define o papel do Estado no

desenvolvimento e, ainda as suas relações com as forças internas nas diferentes regiões,

reproduzindo em escala estadual o que representava Brasília na escala nacional.

À década de 1960, o quadro para a região Sudoeste, especialmente a cidade de

Jataí, não poderia ser mais promissor. Juscelino Kubitscheck era senador por Goiás,

havia iniciado o discurso que culminaria na construção de Brasília em 1955 5 na cidade e

o segmento jataiense do PSD passaria a ser proporcionalmente, o mais forte do país sob

a liderança de Serafim de Carvalho (1907-1973).

Brasília, inaugurada em 21 de Abril de 1960 era na realidade, um grande canteiro

de obras, tendo poucos blocos residenciais concluídos e com somente parte da

administração transferida. No plano psicológico entretanto, a situação era bastante

diferente. Ao contrário do que ocorrera com Goiânia – onde a política seguiu a

economia – em Brasília ela inegavelmente a precedeu. A cidade foi concebida como um

instrumento de se alcançar o desenvolvimento em áreas até então abandonadas.

A esse respeito, Bruand coloca que:

A atmosfera de epopéia com que foi envolta a obra nascente por uma hábil

propaganda nacional e internacional e a imagem magnífica que foi sendo criada à

medida que a obra tomava forma produziram o impacto desejado; elas transformaram a

cidade num objeto de orgulho indizível, no símbolo de uma maioridade finalmente

3

1961-1964

BORGES, Pedro Célio Alves. Formação e Representações do Estado em Goiás. In: SOUZA, 2004, p.193.

5

Comício na garagem da Studebaker em 04 de Abril de 1955 (Borges, 2005, p. 32).

4

atingida e de uma nova era aberta às ambições de um povo bruscamente conscientizado

de suas possibilidades de afirmação (2002, p. 354).

Devido a estes fatores, ao imaginário6 de progresso e modernidade correspondente

à Brasília, creio que o recurso formal representado pela fachada do Palácio da Alvorada

(1957-1958) reproduzido no Mercado Municipal de Jataí se justifica plenamente.

Construído durante a 2ª. Gestão7 do então prefeito Cyllenêo França (1913-2000) o

Mercado Municipal8, juntamente com a Estação Rodoviária representou um marco na

cidade. Construído no mesmo local do antigo mercado construído nos anos de 1930, em

nada lembrava seu antecessor9 (ver Ilustração II). Possuía planta estruturada a partir de

um corredor central por onde se articulavam os comerciantes locais, perfil em “V” como

o amplamente reproduzido a partir da Casa Kubitscheck construída por Niemeyer na

Pampulha em Belo Horizonte em 1943 e reproduzia nas fachadas laterais – em numero

reduzido e numa escala bem mais modesta - os arcos frontais do Alvorada.

Não parecia haver, à época, nenhuma referência de modernidade mais explícita

que esta. Segundo Bruand, no plano local e popular, amplamente divulgado, o sucesso

foi tanto que o desenho da colunata transformou-se, em todo o país, no símbolo da nova

capital e num motivo publicitário particularmente eficaz – o que não teria acontecido se

a opinião pública não tivesse sentido confusamente que uma grande obra tinha nascido

(2002, p. 191). Aos mentores do Mercado Municipal, pareceu não importar o fato do

Alvorada ser um edifício de natureza residencial, completamente distinta da de um

mercado, mesmo oficial.

Através da construção do Mercado e da afirmação de sua imagem atrelada à

Brasília, podemos observar a dinâmica histórica da criação dos sujeitos, ou seja, o uso

social das representações e das idéias. A imagem de modernidade expressa no edifício

desperta significações imaginárias e referências simbólicas que definem os meios

inteligíveis de seus intercâmbios para os usuários desta arquitetura.

6

Imaginário entendido como um conjunto de relações imagéticas que atuam como memória afetivo-social de uma

cultura, um substrato ideológico mantido pela comunidade. Trata-se de uma produção coletiva, já que é o depositário

da memória que a família e os grupos recolhem de seus contatos com o cotidiano (BACZKO, 1984).

7

31/01/1961 a 31/01/1966.

8

Criado pela Lei Municipal n. 450, em 13 de Março de 1962.

9

Não podemos afirmar se houve uma data em que o antigo edifício foi demolido ou se foi gradativamente

abandonado. O fato é que em 1960 nada restava do edifício construído por Carvalhinho. Nem do Mercado, nem do

Coreto e a Praça era um lugar sem nenhum atrativo (BORGES, 2003, p. 150).

No que concerne à arquitetura do edifício, podemos dizer que se trata de uma

modernidade apenas representada. A modernidade expressa no Mercado restringe-se à

citação, dado que o principal elemento característico do espaço moderno no Brasil10 – a

estrutura independente de concreto – inexiste completamente. Mesmo tendo um pédireito alto para os padrões locais (4,50 m) o edifício se apóia fundamentalmente na

alvenaria.

O espaço arquitetônico moderno, ao substituir a imitação histórica pela construção

formal como critério de formação de ambientes arquitetônicos, conceitualmente

restringia-se aos seus próprios meios expressivos. Ao espaço moderno abre a

possibilidade de que sua legitimidade passe a ser buscada no âmbito do objeto e de sua

configuração especifica, e não em algum sistema externo a ele; podendo

consequentemente aspirar a uma autenticidade produto da ordenação do objeto através

de leis exclusivas a ele. Neste sentido, o advento da modernidade na arquitetura

significa entender o projeto como uma atividade de síntese que expressa através da

forma as especificidades do programa de necessidades, as variáveis de onde a obra vai

ser construída e os aspectos técnicos do oficio de construir. Este novo modo de encarar

a estrutura significou para a engenharia estrutural e para a arquitetura modernista o

início de um processo de crescente valorização, que seria marcante nas produções

subseqüentes à década de 1940, e que atingiria seu ápice em Brasília.

No nosso caso, do arrojo da estrutura em pórticos de concreto revestidos de

mármore, da sutileza da obra apoiada (aparentemente) numa fina estrutura externa

totalmente exposta e da ruptura formal com os princípios racionalistas do século XX

explicitados pelo Alvorada, restou um perfil, algo conceitualmente mais próximo de

uma caricatura. Resta também a constatação dos mecanismos de afirmação de uma

imagem, da construção de uma imagética atrelada à afirmação de poder de uma elite

local e correspondentes ao conceito de uma modernidade junto à largas parcelas da

população do interior brasileiro.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BACZO, Branislaw. Les Imaginaires Sociaux. Paris: Payot, 1984.

BORGES, Filadelfo. Crônicas da Colméia. Jataí:Sudográfica, 2005.

10

A partir dessa caracterização genérica da arquitetura moderna, a vertente brasileira pode ser vista como uma

particularização de um modo de conceber a forma artística.

________. Prefeitos de Jataí. Jataí: Sudográfica, 2003.

BRANDÃO, Carlos Antônio Leite. A formação do homem Moderno vista através da

arquitetura. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2006.

BRUAND, Yves. Arquitetura Contemporânea no Brasil. São Paulo: Perspectiva, 2002.

CARDOSO, Ciro Flamarion. Domínios da História. Rio de Janeiro: Campus, 1997.

CASTORIADIS, Cornelius. A instituição imaginária da Sociedade. Rio de Janeiro:Paz e

Terra, 1982.

CHAUL, Nasr Fayad. Caminhos de Goiás. Goiânia: Editora UFG, 2002.

_______________ . As cidades dos Sonhos: desenvolvimento urbano em Goiás.

Goiânia: Editora UFG, 2004.

FERRARA, Lucrécia D´Aléssio. Leituras sem palavras. São Paulo, Ática, 2002.

HALBACHS, Maurice. A memoria Coletiva. São Paulo: Vértice, 1990.

LEVEBVRE, Henri. Introdução à Modernidade. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1969.

SOUZA, Dalva Borges. Goiás, Sociedade e Estado. Goiânia: Cânone Editorial, 2004