AVALIAÇÃO DA GRAMÁTICA EM

REDAÇÕES ESCOLARES*

*Silvia Regina Emiliano

RESUMO: Esta pesquisa teve como objetivo apontar problemas gramaticais mais recorrente

em textos escolares. Para isso, foram analisadas redações produzidas no Concurso Vestibular

de Verão 2002 da UEM, à luz da gramática tradicional e da planilha de avaliação da UEM, que

possui critérios próprios de avaliação. Os estudos realizados através dessas redações revelam

que um número significativo de estudantes não tem o domínio sobre tais regras. Observou-se

que é possível realizar uma avaliação cuidadosa e objetivamente balanceada nestes textos,

seguindo os critérios estabelecidos pela planilha, e ainda refletir sobre a postura do professor

em sala de aula no que diz respeito ao ensino de gramática, oferecendo-lhe, conseqüentemente,

algumas sugestões para orientá-lo na avaliação de redações.

PALAVRAS-CHAVE: Avaliação; gramática; redação; vestibular.

ABSTRACT: This research had as objective to indicate more recurrent grammar problems in

school compositions. For this purpose compositions produced in the Summer 2002 University

Entrance Examination at UEM, taking into account traditional grammar and evaluation guidelines

of UEM, which has its own evaluation criteria. The studies carried out by means of these

writings reveal that a significant number of students do not present any control over such

rules. It was observed that it is possible to carry out careful and objectively balanced evaluation

in these texts, following the criteria established in the university guidelines, and also reflect

about the teachers’ posture in classroom concerning the teaching of grammar, providing them

with suggestions to guide them in evaluating writings.

KEY-WORDS: Evaluation; grammar; composition; university entrance examination.

Considerações iniciais

Vinculada ao projeto de pesquisa Redação em língua materna:

abordagens de avaliação, que tinham a proposta de contribuir para a

melhoria de critérios de avaliação de textos no ensino, através de critérios

que possam criar metodologias com objetivos mais coerentes nas aulas de

produção e avaliação de textos, este artigo tem como objetivos apontar os

problemas gramaticais mais recorrentes em textos escolares, oferecendo

sugestões que possam ajudar o professor a realizar uma avaliação mais justa,

e verificar se a proposta da avaliação da UEM é coerente ao avaliar as

redações. Para isso, foram analisadas as redações produzidas no Concurso

Vestibular de Verão 2002 da UEM, à luz da gramática tradicional e da planilha

de avaliação da UEM, que possui critérios próprios de avaliação.

MATHESIS - Rev. de Educação - v. 5, n. 1 - p. 149 - 176 - jan./jun. 2004

149

As concepções de gramática: gramática, estrutura ou análise

lingüística?

Sobre a concepção de gramática, Possenti (1987 e 1996) e Travaglia

(1996) apresentam três definições. Na primeira, entende-se um conjunto de

regras a serem seguidas para que se possa falar e escrever corretamente,

uma significação coerente para esse tipo de estudo que, conforme Geraldi

(1997), orienta-se à luz da concepção de linguagem como expressão do

pensamento – a que defende a logicidade do pensar vinculada a um segmento

de regras. Por isso, designa-se gramática normativa, prescritiva ou tradicional,

caracterizando-se pela preocupação em defender e manter a variedade

padrão de uma língua. Seu objetivo é fazer com que o aluno, através do

contato com as regras, seja capaz de saber aplicá-las, dominando assim a

norma padrão-culta.

Contrapondo-se à significação de gramática um conjunto de regras

que devem ser seguidas, a segunda visão apresenta-se sob a seguinte definição

dada por Possenti (1997, p. 47):

Gramática é o conjunto de regras que um cientista da língua encontra nos dados

que analisa a partir de uma certa teoria e de um certo método. Nesse caso, por

gramática se entende um conjunto de leis que regem a estruturação real de

enunciados produzidos por falantes, regras que são utilizadas.

Resumidamente, é um conjunto de regras que são seguidas por falantes

num discurso real e que procura fixar regras de usos, separando o que é

agramatical do que se convencionou como gramatical. Para Travaglia (1996,

p. 27), “Gramática será então tudo que se atende às regras de funcionamento

da língua de acordo com determinada variedade lingüística”. Diferente da

primeira concepção, que ignora características próprias da linguagem falada,

essa tem por apreciação a oralidade e frases como “Eu vi ele ontem” são

permitidas e consideradas, pois encontram-se de acordo com as regras de

funcionamento da língua, ou seja, como uma de suas variedades.

A terceira concepção de gramática surge sob uma perspectiva que a

torna diferente das duas primeiras. De acordo com Travaglia (1996), por

conceber a língua não de uma maneira única e invariável, mas como um

150

conjunto de diversidades que são usadas por uma sociedade conforme exigir

a situação de interação comunicativa em que se encontrar o falante da língua,

a gramática é então definida como o conjunto das regras as quais o usuário

aprendeu e que delas faz uso ao falar.

Sobre este conceito acrescenta Franchi (apud Travaglia 1996, p.

28): “Gramática corresponde ao saber lingüístico que o falante de uma língua

desenvolve dentro de certos limites impostos pela sua própria dotação

genética humana, em condições apropriadas de natureza social e

antropológica”. Este autor observa que o saber gramático não é aprendido

somente na escola ou em outros meios de aprendizagem sistematizados, ele

é resultado da utilização contínua e amadurecida da linguagem, de seus

princípios e regras. Chamada também de internalizada, essa gramática não

tem livros que a retratem porque ela é o próprio objeto da descrição.

Desse modo, esta classificação de gramática não faz distinção lingüística

entre o certo e o errado, porém alerta para a inadequação das diversificações

da fala que necessitam ser aproveitadas, levando em conta o contexto no

qual se estabelece a interação comunicativa. Considerando as normas sociais

de uso da fala, em certas situações de comunicação, não convém utilizar

recursos lingüísticos desapropriados que não contribuem para dar o sentido

desejado ou comunicar uma intenção.

Nesta visão tem-se uma noção muito mais ampla de gramática, porque

a linguagem é percebida como um reflexo de um contexto sócio-históricoideológico. Portanto, ela é empregada a partir de um modo de se ver a

sociedade e os fatos num dado momento histórico. Disso dependerá a

construção de um enunciado lingüístico dentro de uma variedade da língua e

conseqüentemente o sentido que ele poderá refletir.

A partir disso, a gramática internalizada é contemplada por ser a base

do que se chama de competência gramatical ou lingüística do usuário da

língua, por não atuar somente no nível da frase, como também fazendo uso

da língua através de textos nas diferentes situações da interação comunicativa,

os princípios que regem a conversação e outros.

Conforme Hila (1998), tornar o educando em um falante competente

é ensiná-lo a usar adequadamente a língua nas mais diversas situações de

uso, desde aquelas que tem o papel de enunciador de um discurso2 até as

151

que atua somente como um interlocutor. A partir dessa ótica, a terceira

concepção de gramática funde-se com a de linguagem que defende um

conceito interacionista de língua, em que o ato comunicativo se estabelece

através de uma ação recíproca, que parte de quem fala – o sujeito – permeado

por um discurso, atingindo diretamente um interlocutor e implicando numa

comunicação eficaz, uma vez que se preocupa não só com a mensagem,

com o informante ou informado, mas com todas as partes envolvidas neste

processo. É exatamente esse caráter dialógico do discurso que propicia a

interação entre sujeitos formados pelo próprio discurso.

Por tal razão é que na gramática internalizada prioriza-se o ensino de

texto3 porque ao se comunicar as pessoas não se utilizam somente frases,

tão pouco fazem uso do próprio discurso, elas agem e atuam umas sobre as

outras num jogo interativo com a linguagem, pois, conforme Val (1991),

quando se expressa verbalmente o sujeito o faz por meio de texto e não por

frases isoladas, pois são justamente textos que se tem a declarar e não frases.

Portanto, essa gramática não compreende o falante como emissor de

informações, o recebedor como um ouvinte e a língua como um código a ser

decifrado e, por isso, não se pauta no ensino da metalinguagem, pois explicita

Hila (1998, p. 50) que não se deve pretender que o aluno saiba a gramática,

cobrando-lhe, aleatoriamente, regras gramaticais. E, além disso, argumenta

que se a linguagem é interação, saber a língua não é ter apenas a competência

lingüística, mas também saber adequá-la às várias situações de fala.

A relação da gramática com o ensino de língua portuguesa

De acordo com Geraldi (1997), o baixo nível de desempenho

lingüístico, evidenciado pelos estudantes na utilização da língua, seja na

modalidade oral, seja na modalidade escrita, tem sido alvo de destaque quando

o assunto é a crise do sistema educacional brasileiro. Exemplos disso são as

redações de vestibulandos, o vocabulário da gíria jovem, o baixo nível de

leitura dos alunos. A falta de desenvolvimento do uso da língua se deve, em

partes, a democratização da escola que trouxe uma clientela com diferenças

dialetais, aos baixos salários dos professores e ao próprio sistema

administrativo. Outro fator contribui também para que o Geraldi denomina

de fracasso escolar ao referir-se ao ensino de língua portuguesa: a

desvalorização das demais formas de falar que não estejam articuladas como

as preceituam a norma padrão-culta.

152

Nesse contexto, como esclarece Soares (apud Geraldi, 1997), surgem

os defensores da variedade lingüística das classes populares, alegando que a

escola deve respeitá-la e preservá-la, tornando-a instrumento legítimo de

seu discurso. Por outro lado, aparecem os que argumentam ser necessário o

domínio da linguagem culta, pois é uma ferramenta indispensável para que se

supere as desigualdades sociais.

Diante disso, aponta Geraldi (1997) que o mais sensato ao professor

de língua portuguesa é ensinar ao aluno o dialeto padrão, de uma maneira

que ele possa dominá-lo sem se desconsiderar e desqualificar a variedade

lingüística própria do meio social em que vive.

Assim, acrescenta Geraldi (1997, p. 45) que:

A alteração da situação atual do ensino de língua portuguesa não passa apenas

por uma mudança nas técnicas e nos métodos empregados na sala de aula. Uma

diferente concepção de linguagem constrói não só uma nova metodologia, mas

principalmente um “novo conteúdo” de ensino.

A expressão afirmativa de Geraldi leva à reflexão sobre a conduta do

professor em sala de aula, a concepção que tem referente à linguagem e aos

conteúdos de ensino escolhidos por ele para promover a interação e, ao mesmo

tempo, a aquisição de conhecimentos da língua. Em outras palavras, se o

professor é consciente do processo interativo promovido pela língua, precisa

atentar-se para a escolha do conteúdo e os métodos utilizados para alcançar o

seu objetivo que é fazer o aluno aprender. No entanto, isto não tem acontecido

nas escolas, porque durante o processo de ensino ocorre o predomínio da

exploração de metalinguagem, prevalecendo atividades de descrição gramatical,

estudos de regras, resultando em pouquíssimo trabalho com a linguagem, que,

neste caso, é vista apenas como a expressão do pensamento.

Desse modo, percebe-se um certo distanciamento do professor em

relação à realidade do aluno, pois parece não existir uma atividade concreta

e real com a linguagem usada pelos estudantes e sim uma decodificação da

metalinguagem incentivada na prática escolar devido à preocupação de se

proporcionar ao aluno a aprendizagem da norma culta.

153

Diante disso, não se pretende culpar o professor pelo mau êxito da

escola, mas é papel dele reconhecê-lo e compartilhá-lo com os alunos,

discutindo os problemas que perpassam a educação, seja em nível

administrativo, seja em nível das verbas que são escassas. É possível encontrar

nas contradições presentes na prática de sala de aula uma postura de educador

que reflita sobre essas dificuldades e procure soluções para um fazer agora. A

escola que temos transformar-se-á naquela que queremos, a partir do momento

em que o professorado meditar sobre as questões – para que ensinamos o que

ensinamos? E para que as crianças aprendem o que aprendem? As quais

implicam em uma concepção de linguagem interacionista e, conseqüentemente,

em um diferente método de ensino. Geraldi (1997, p. 41) explica que “a terceira

concepção de linguagem implicará uma postura educacional diferenciada, uma

vez que situa a linguagem como o lugar de constituição de relações sociais,

onde os falantes se tornam sujeitos”.

Então o ensino da língua deve partir da linguagem em funcionamento,

porque é muito mais relevante estudar as relações que se estabelecem entre

os sujeitos quando falam do que ficar preso em exercícios de descrição

gramatical. Assim, é necessário que o professor reconsidere o que vai ensinar,

porque saber a língua não se restringe ao domínio de conceitos e

metalinguagens, além disso, abrange o conhecimento das habilidades de uso

da língua em situações concretas de interação.

Sendo assim, as atividades de ensino devem estar voltadas para a

aprendizagem da língua, envolvendo um trabalho com a leitura, produção

textual e análise lingüística, principalmente com as séries do ensino

fundamental. Os exercícios com a forma da língua precisam servir de apoio

e não como ferramenta indispensável. Tarefas desse nível são necessárias

para alcançar o objetivo final, na aquisição de conhecimento da língua em

sua variedade padrão.

Para ilustrar o que Geraldi constatou em seus estudos, apresentam-se

aqui referências a uma pesquisa realizada por Neves (1990, apud Travaglia,

1996, p. 102) com 170 professores de 1º e 2º graus no estado de São

Paulo, que serve de modelo para se ter conhecimento de como está o ensino

de gramática em nosso país.

154

Quanto ao objetivo do ensino de gramática, ao perguntar aos professores

“para que se ensina a gramática?”, Neves observou que quase 50% das

respostas são dirigidas ao bom desempenho, enfatizando o desempenho ativo

(melhor expressão, melhor comunicação, melhor compreensão), 30% referemse a questões normativas (maior correção, conhecimento de regras ou de

normas, conhecimento do padrão culto) e 20% remetem a uma finalidade teórica

(aquisição das estruturas da língua, melhor conhecimento da língua, conhecimento

sistemático da língua, apreensão dos dados da língua, sistematização do

conhecimento da língua) e menos de 1% dos professores afirmou que só ministra

aula de gramática para cumprir o programa. Para a pergunta, a maior parte

das respostas se menciona ao melhor desempenho lingüístico, ao falar e escrever

melhor, ligando-se a sucesso na vida prática. Ao mesmo tempo que se afirma

isto, também se aposta que o conhecimento da língua não é utilizável para

nada. Assim, o ensino de gramática é visto sem utilidade alguma na prática e a

finalidade de cumprir o programa se liga ao sucesso na sala de aula de apenas

acertar os exercícios. Conforme Travaglia (1996), isto mostra que para a maioria

dos professores, não há uma real necessidade para o ensino de teoria gramatical.

Então, a razão para o uso contínuo dessas atividades em sala seja, talvez, por

comodismo, desconhecimento de alternativas, exigência do currículo, dos pais,

da sociedade em seus concursos.

Além disso, referindo-se ao que é ensinado, Neves evidencia que as

áreas do programa de Língua Portuguesa que mais são trabalhadas por ordem

de freqüência são:

1. Classes de Palavras........................................39,71%

2. Sintaxe...........................................................35,85%

3. Morfologia.....................................................10,93%

4. Semântica........................................................3,37%

5. Acentuação.....................................................2,41%

6. Silabação.........................................................2,25%

7. Texto...............................................................1,44%

8. Redação..........................................................1,44%

9. Fonética e Fonologia....................................... 0,96%

10. Ortografia........................................................0,80%

11. Estilística...........................................................0,32%

12. Níveis de Linguagem....................................... 0,32%

13. Versificação......................................................0,16%

155

Vale ressaltar que os exercícios de reconhecimento e classificação

de classes de palavras e de funções sintáticas correspondem a 75,56% das

atividades de ensino de gramática, aparecendo em todos os grupos de

professores pesquisados, repetindo-se anualmente os mesmos tópicos

gramaticais, durante os onze anos que constituem o ensino de 1º e 2º graus.

Quanto ao que se deve ensinar, Soares (apud Travaglia, 1996, p.103)

mostra que ainda não há um consenso, pois existem escolas e professores

cujo programa de Língua Portuguesa é constituído apenas por uma lista de

tópicos gramaticais, outras que não ensinam gramática de forma sistematizada,

por acreditarem que o papel do professor de Português é ensinar o uso da

língua e existem aquelas ainda cujos programas contêm basicamente atividades

e alguns tópicos gramaticais. Travaglia afirma que estas diversidades provêm

das secretarias de educação e delegacias de ensino de diferentes formações

dos professores e da influência do livro didático adotado.

Para a questão como é ensinada a gramática, Neves (apud Travaglia,

1996, p.104) explicita que mais de 50% dos professores fazem uso de textos

e muitos deles utilizam os dos próprios alunos para a exercitação gramatical;

40% partem da teoria; 5% se aproveitam das lições. Na verdade, os

professores retiram dos textos unidades (frases ou exemplos) para análise e

catalogação. Vê-se também que o livro didático é o principal recurso usado

por eles, tanto para adquirirem informação quanto para buscarem apoio ao

ensinarem os conteúdos.

Contextualização do corpus

O corpus da pesquisa foi constituído a partir de redações do concurso

vestibular Verão 2002, da Universidade Estadual de Maringá. Entre as

produções feitas pelos vestibulandos, foram selecionadas doze para a

realização das análises.

O motivo dessa escolha está diretamente ligada a participação da

pesquisadora, a partir do ano 2000, no projeto Redação em língua materna:

abordagens de avaliação coordenado pelos professores Renilson Menegassi

e Marilurdes Zanini, de onde foram colhidas as redações.

156

O projeto em questão tinha como proposta contribuir para a melhoria

do ensino, através de critérios que possam criar abordagens com objetivos

mais coerentes nas aulas de produção e avaliação de textos, nos níveis de

ensino que antecedem a fase do vestibular; além disso objetivava também

diminuir as discrepâncias de notas entre os avaliadores, amenizando o processo

de avaliação na situação específica de vestibular.

Esses critérios foram desenvolvidos numa planilha para orientar uma

avaliação mais objetiva das redações e servir de subsídios para o professor

nas aulas de produção de textos (Zanini e Menegassi, 1999). Assim, durante

o desenvolvimento do projeto, são discutidas questões que envolvem o

processo ensino/aprendizagem e que estão na planilha como itens a ser

avaliados4 , sendo eles o título, o tema, a coerência, a tipologia textual, o

emprego da norma padrão-culta e a coesão. Os três primeiros itens pertencem

ao campo do Conteúdo (valor 30 pontos) e os demais ao campo da Forma

(valor 30 pontos), totalizando 60 pontos, valor da prova de Redação.

Desse modo, esses campos são subdivididos em itens, contemplando

uma gradação de valores específicos, de acordo com o desempenho dos

candidatos, para o título, o tema, a organização textual (coerência, tipologia

textual e coesão) e o emprego da norma padrão-culta.

Nesse sentido, o corpus será analisado no item modalidade

gramatical, conforme os aspectos prescritos na planilha que são apresentados

e avaliados na seguinte escala:

Fora das normas – Valor 1: Falhas distintas em todos os níveis:

palavras, frases, períodos e textuais: ortografia, pontuação, semântica, sintaxe.

Uso sofrível – Valor 2: Estruturas orais descontextualizadas; criações

lexicais improcedentes e falhas de pontuação, morfológicas, sintáticas e

semânticas. Paragrafação totalmente comprometida.

Uso regular – Valor 4: Criação de palavras absurdas. Falhas sintáticas,

semânticas e de pontuação menos graves. Paragrafação comprometida.

Uso aceitável – Valor 6: Falhas de ortografia e/ou de pontuação; deslizes

sintáticos e semânticos sem comprometimento. Paragrafação marcada.

157

Uso correto – Valor 8: Falhas de ortografia e/ou de pontuação; raros

deslizes de concordância e de regência em situações de uso não cotidiano.

Paragrafação marcada conscientemente.

Uso sofisticado – Valor 10: Sem falhas ou alguma falha que denote

“esquecimento” em quaisquer níveis. Paragrafação conscientemente marcada.

Na planilha de avaliação, o emprego da norma padrão-culta recebe

uma pontuação de 1 a 10 pontos, numa escala valorativa de 60 pontos do

total da redação, distribuídos entre os seis itens que a compõem. Assim, o

emprego da norma padrão-culta corresponde a 16,66% do total da redação

avaliada, o que, numa escala de 0 a 100 pontos, como é normalmente no

sistema escolar, também corresponderia a 16,66%.

Análise das redações

Apresentam-se, nesta seção, as análises das redações segundo a

planilha, numa ordem gradativa, conforme os itens anteriormente observados.

Emprego fora das normas

Concientisação é a solução

A fome poderia facilmente ser resolvida no pais, pois vivemos

em um pais muito grande e com terras férteis, terras estas que na

maioria das vezes estão nas mãos de grande latifundiários digo

latifundiários que as abandonam e as deixam improdutivas.

Há tabém o grande dis perdicio por parte da populacao,

indústrias e transporte dos alimentos, se somarmós todas estas

pecas teriamos um total de quase 50%, alimentos este que

poderiam. estar matando a fome de inumeras pessoas. Muita digo

grade parte da população tem comciencia deste disperdicigo e

colaboram como podem para acabar coma fome. Uma ideia usada

pelo governo do Paraná para reduzir a fome no estado foi a

invenção de um “sopão”, sopão este que e feito apartir das sobras

158

de legumes e verduras que são doados pelas centrais de

abastecimentos, esta ideia esta contribuindo para reduzir o numero

de famintos no estado e esta idéia deu tão certo que outros estados

brasileiros estão adotando esta idéia, mas só o sopão não

conciquira acabar com a fome do pais nos também temos que nós

concientizar e tentar reduzir ao maximo o desperdício não so o de

alimentos mas também o de água, energia e recursos naturais.

No primeiro parágrafo, a redação apresenta problemas de ortografia –

pais, maos, latifundiários; de pontuação – terras estas que na maioria das

vezes estão nas maos (...); de concordância nominal – grande latifundiários.

No segundo parágrafo, as falhas que se referem à ortografia persistem

– tbém, dis perdicio, população, pecas, teriamos, inumeras, grade,

comciencia, disperdicigo, apartir, ideia, esta, numero, conciquira, nos (nós),

nós (nos), concientizar, maximo, disperdicio, so (só), somarmos; ausência de

preposição – dis perdicio por parte da populacao, indústrias e transporte

dos alimentos; de concordância nominal – alimentos este que poderiam (...);

concordância verbal – grade parte da população tem comciencia deste

disperdicigo e colaboram como podem; de expressão verbal – sopão este

que e feito apartir das sobras de legumes e verduras (...) – esta ideia esta

contribuindo (...); erros de periodização – há tbém o grande dis perdicio por

parte da população, indústrias e transporte dos alimentos, se somarmos

todas estas pecas (...) quase 50%, alimentos este que poderiam estar matando

a fome de inúmeras pessoas (...) sopão este que e feito apartir das sobras de

legumes e verduras que são doados pelas centrais de abastecimentos, esta

idéia esta contribuindo para reduzir (...); de estrutura de parágrafo – grade

parte da população (...) colaboram como podem para acabar com a fome.

Uma idéia usada pelo governo do Paraná (...); de pontuação – se somarmós

todas estas percas teriamos um total – uma idéia usada pelo governo do

Paraná para reduzir a fome no estado foi a invenção de um “sopão”- mas

só o sopão não conciquira acabar com a fome do pais nos também temos

que nós concientizar e tentar reduzir ao maximo o disperdicio não so de

alimentos mas também de água, energia e recursos naturais.

159

Ao analisar a redação que se enquadra no aspecto Emprego Fora das

Normas, pôde-se observar que o valor atribuído a ela é coerente e adequado,

pois apresenta erros graves em todos os níveis. Isso prova que o texto do

candidato não demonstrou o domínio das noções gramaticais, porque, no

momento de produção específica, não conseguiu operacionalizar com as regras

de uso padrão da língua, evidenciando um desempenho lingüístico muito baixo,

aquém do que se espera de um candidato à vaga no Ensino Superior.

Emprego das normas com falhas graves

O disperdicio mata de fome

Existem milhoões de pessoas passando fome no Brasil e

todos sabem desse problema mas não são todos que tentam

resolvê-lo.

O desperdício de comida no Brasil é incrível toneladas de

alimentos são perdidos na colheita e no plantio, no transporte, no

varejo e jogado fora pela população, com esse disperdicio daria para

dar um jeito na fome porque para acabar com a fome de uma vez

teria que mudar muita coisa no pais.

Se todo brasileiro ajudasse um pouco a fome seria menor

em todo país, mas esse é mais um problema não são todos que

ajudam no combate à fome e sem uma pequena minoria entre

milhões que sabem que a fome existe e que mata e mesmo assim

não pensam em fazer nada para ajudar.

A fome não aparece em uma certa época do ano ela existe o

ano inteiro, não adianta tentar ajudar uma noite apenas e sim

todas as noites como poucas pessoas fazem, ajudam quem precisa

sem pedir nada em troco apenas um obrigado e um sorriso ja é

uma boa forma de pagamento.

Comida é o que não falta colaboração é o que falta.

160

No primeiro parágrafo, a redação apresenta falha na pontuação –

todos sabem desse problema mas não são todos que tentam resolvê-lo

O segundo parágrafo fica comprometido devido aos problemas de

periodização e pontuação – o desperdício de comida no Brasil é incrivel

toneladas de alimentos são perdidos [...] e jogado fora pela população,

com esse disperdicio daria para dar um jeito na fome porque acabar com

a fome de uma vez teria que mudar muita coisa no pais; de concordância

nominal - toneladas de alimentos são perdidos [...] e jogado fora pela

população; de ortografia pela falta de acentuação em – disperdicio, incrivel.

Os desvios às normas cometidos pela falta de pontuação ocorrem

novamente no terceiro parágrafo – se todo brasileiro ajudasse um pouco a

fome seria menor [...] mas esse é mais um problema não são todos que ajudam

[...] e sem uma pequena minoria entre milhões que sabem que a fome existe

e que mata e mesmo assim não pensam em fazer nada para ajudar.

No quarto parágrafo, há também incidência em problemas de

periodização e pontuação – a fome não aparece em uma certa época do ano

ela existe o ano inteiro, não adianta tentar ajudar uma noite apenas e sim

todas as noites como poucas pessoas fazem, ajudam quem precisa sem

pedir nada em troco apenas um obrigado e um sorriso ja é uma boa forma

de pagamento; em regência - ajudam quem precisa; em ortografia – ja.

Para o aspecto Emprego das Normas com Falhas Graves, que recebe

um valor de 2 pontos, foi possível notar, através da análise, que a pontuação

está adequada a ela, porque as falhas permeiam todos os níveis e a quantidade

de erros encontrados nesta seção é menor do que os da anterior. Observase nessa redação que o candidato faz uso da norma padrão-culta com

incertezas, não há preocupação com a elaboração da escrita de acordo com

a norma culta, evidenciando, às vezes, descuido, e outras, falta de

conhecimento das normas e de seu uso na escrita.

161

Emprego das normas com falhas

Podemos aproveitar melhor os nossos alimentos.

No Brasil, há um grande desperdicio de alimentos diariamente.

Pensando nesse desperdício, algumas isnstituições reaproveitar uma

parte destes alimentos. E com tanto desperdício muitas pessoas

deixam de estarem recebendo comida em suas casas.

A grande maioria dos alimentos jogados todos os dias vão

para o lixo, este são jogados por: restabuantes, Industrias, feiras,

acougues, mercados, e principalmente por fazendas que perdem

muito da sua produção. Estes (alimentos) poderia servir de

alimentos para cerca de dois-terços dessa população, que passa

fome. Existe cerca de 23 milhões de pessoas que se encontra na

mais completa “pobreza”, e que poderiam ter sua fome contida

com a doação destes alimentos

No entanto as empresas, não doa os alimentos, para não terem

responsabilidade sobre doenças ou infequições que este possam

causar as pessoas que engeri-los. Felismente existe instituições, não

governamentais que recolhe uma parte dos alimentos que seram

jogados e transformam-os, de maneira que possam ser distribuidos

em seguida às pessoas.

Emtretanto o governo deveria ser menos rigoroso com as

empresas, quanto a doação dos alimentos. ou criar um orgão que

ficasse responsável pelos recolhimento deste, e sua distribição as

pessoas necessitadas.

No primeiro parágrafo, a redação apresenta falhas quanto à

ortografia – desperdicio, isnstituições; flexão verbal - pessoas deixam

de estarem; concordância verbal - algumas isnstituições reaproveitar

uma parte destes alimentos.

162

No segundo parágrafo, desvios à norma em de concordância nominal

- este são jogados, Estes (alimentos) poderia servir, passa fome, Existe

cerca de 23 milhões de pessoas que se encontra; de pontuação - doisterços dessa população, que passa fome. Existe cerca de 23 milhões de

pessoas que se encontra na mais completa “pobreza”, e que poderiam

ter sua fome contida com a doação destes alimentos; de ortografia –

restabuantes, acougues, dois-terços, industrias.

Os mesmos problemas ocorrem no terceiro parágrafo: No entanto as

empresas, não doa os alimentos; doenças ou infequições que este possam

causar as pessoas que engeri-los; existe instituições, não governamentais

que recolhe; seram jogados; transformam-os, de maneira que possam

ser distribuidos em seguida às pessoas.

No último parágrafo, apresenta falhas devido a ausência de pontuação

– Emtretanto; pontuação inadequada - a doação dos alimentos. ou criar

um órgão(...), erro de concordância nominal - pelos recolhimento deste;

de regência - , quanto a doação dos alimentos. ou criar um orgão que

ficasse responsável pelos recolhimento deste, e sua distribição as pessoas

necessitadas; de ortografia – Emtretanto, orgão.

O aspecto Emprego das Normas com Falhas, de acordo com a redação

analisada, também apresenta pertinência com os problemas levantados no texto

em questão. Apesar de evidenciar muitos problemas quanto à pontuação,

ortografia, sintaxe e as frases serem simples, esta redação recebe quatro pontos

porque as falhas cometidas não é considerada muito grave, do ponto de vista

de comprometimento da “boa escrita”em relação aos itens anteriores.

Emprego aceitável das normas

Consciência precária

Existem hoje no Brasil uma imensa população faminta,

e também há uma grande concentração de alimentos, mas

ambas não estão se conciliando, o disperço está muito além

do que imaginamos.

163

O Brasil colhe alimentos para supri as nescessidades de mais

da metade dos que passam fome, mas a comida fica no meio do

caminho, e somente um mísera chega ao ponto final. O que

nescessitamos é que haja uma nova distribuição, pois assim está

tudo errado, uns tem tanto, enquanto outros não tem nada.

O alimento na sua maioria são desperdiçados indo para o

lixo, grande parte destes, são viáveis, mas infelizmente, é

preferível jogar no lixo do que distribuir, as vezes por ser mais

cômodo, inventam desculpas alegando que podem estar

estragados ou algo parecido.

Felizmente existem algumas pessoas que fazem algo para

amenizar este problema, poucos mas existem, em alguns estados

brasileiros existem frentes de conscientização em andamento,

assim como o sopão, que são alimento que estão sendo muito

bem aproveitados.

Entretanto devemos continuar o que está sendo feito de bom,

para que o problema possa ter um final desejado.

No primeiro parágrafo, essa redação apresenta problemas de

concordância nominal e verbal - Existem hoje no Brasil uma imensa

população faminta, e também há uma grande concentração de alimentos,

mas ambas não estão se conciliando; de pontuação - Existem hoje no

Brasil uma imensa população faminta, e também há; ortografia – disperço.

No segundo parágrafo, há marca de oralidade - supri as nescessidades;

pontuação - fica no meio do caminho, e somente; a concordância fica

comprometida pela falta de acentuação - uns tem tanto, enquanto outros

não tem nada; erro ortográfico – nescessidades, nescessitamos.

A concordância verbal novamente fica comprometida no terceiro

parágrafo - O alimento na sua maioria são desperdiçados; o mesmo com

a pontuação - são desperdiçados indo para o lixo, grande parte destes,

são viáveis; falha em regência - , é preferível jogar no lixo do que distribuir;

problemas quanto a organização de períodos e frases - indo para o lixo,

grande parte destes, são viáveis, mas infelizmente, é preferível jogar no

lixo do que distribuir, as vezes por ser mais cômodo, inventam desculpas

alegando que podem estar estragados ou algo parecido.

164

No quarto parágrafo, encontram-se falhas de concordância verbal

e nominal - existem algumas pessoas que fazem algo para amenizar

este problema, poucos mas existem [...] como o sopão, que são

alimento que estão sendo muito bem aproveitados; de organização

de período – , poucos mas existem, em alguns estados brasileiros

existem frentes de conscientização.

O sexto critério Emprego aceitável das normas também está adequado

à redação examinada, pois as falhas encontradas no texto são de concordância

verbal e nominal, pontuação, ortografia, organização de frases e períodos e

outras como regência, flexão verbal, preposição e marca de oralidade. Além

disso, são aceitáveis porque se leva em consideração o contexto em que

estão inseridas (escolaridade dos candidatos, situação específica de produção

etc.). São por estas razões que, mesmo apresentando algumas falhas graves,

esta redação recebe um valor de número 6 pontos.

Emprego bom das normas

O extermínio da fome

Acompanhadora da humanidade há muitos anos, a fome

não se constitui num problema moderno. João Cabral de Melo

Neto em “O galo sozinho não tece uma manhã” expressa a

importância de coletivizar as soluções para que não apenas um e

sim toda sociedade se mobilize na erradiciação do grande problen,

digo, problema.

Segundo Malthus, a população cresceria em progressão

geométrica enquanto o alimento em progressão aritmética, ou seja,

faltaria alimento para o contigente populacional. Pesquisas

invalidaram essa previsão e revelaram que o volume de alimentos

produzidos é suficiente para abastecer toda a população mundial.

Haveria um paradoxo entre essas pesquisas e a realidade?

Milhares de pessoas passam fome por não terem o que comer

ou por não atingirem a quantidade de calorias recomendada pela

Organização Mundial de Saúde. Inicialmente caracterizada pela

165

escassa produção, depois da Revolução Industrial e com o advento

do Capitalismo, a fome englobou outras causas. Ao contrário das

sociedades paleolíticas e neolíticas, que coletavam e produziam apenas

o necessário, a capitalista propõem a produção em larga escala. Junto

com esse tipo de produção, o principal aspecto do capitalismo se

instala: o consumo exacerbado. Indivíduos consomem não apenas o

necessário, mas também o supérfluo e o inutilizável. Decorrente disso,

o desperdício acaba sendo alarmante.

Diminuir esse desperdício é também diminuir a fome.

Agricultores poderiam destinar parte de suas colheitas para

instituições carentes. A vigilância sanitária atuaria no controle e

no exame dos excedentes alimentares provenientes de restaurantes

e mercados. Os bancos de alimentos distribuir- os-iam de forma

igualitária. Organizações governamentais e não governamentais

aumentariam a taxa de conversão do lixo em comida. Deixando

de lado o espírito consumista dos capitalistas e com essa ação

conjunta da sociedade, dita anteriormente por João Cabral de

Melo Neto, diminuir-se-ão os desperdícios e, conseqüentemente,

exterminar-se-á a fome mundial.

No primeiro parágrafo, existem deslizes na pontuação - expressa a

importância de coletivizar as soluções para que não apenas um e sim

toda sociedade se mobilize.

O mesmo problema ocorre no segundo parágrafo -, a população cresceria

em progressão geométrica enquanto o alimento em progressão aritmética.

O terceiro parágrafo apresenta falhas quanto à estrutura - Milhares

de pessoas passam fome por não terem o que comer(...)Inicialmente

caracterizada pela escassa produção, depois da Revolução Industrial e

com o advento do Capitalismo, a fome englobou outras causas.

No quarto parágrafo, há deslize de pontuação - Diminuir esse

desperdício é também diminuir a fome; de colocação pronominal - Os

bancos de alimentos distribuir- os-iam.

166

Após a análise da redação que está classificada no aspecto Emprego

bom das normas, verifica-se que, apesar de apresentar falhas em pontuação,

estruturação de parágrafo e outras quanto à acentuação, regência, preposição

e colocação pronominal, esta evidencia um bom emprego da norma culta.

Esses deslizes são aceitáveis porque mostram que houve, por parte do candidato,

uma preocupação maior com as informações do que com a elaboração destas.

Por isso, o valor que recebem é coerente com os deslizes apresentados.

Emprego ótimo das normas

O pão nosso de cada dia não desperdiçai hoje

Miséria e fome: duas das mais famigeradas palavras do

contexto atual, abordadas constantemente em discussões dos mais

variados cunhos e intensificadas de acordo com o momento sócioeconômico do país. São acima de tudo, palavras que remetem-nos à

reflexões intensas sobre suas razões e conseqüências, caminham juntas

e compõen um cenário tenebroso, do qual livram-se apenas, mas não

totalmente, os países desenvolvidos.

Depreende-se assim, a impressão de que fome é resultado

direto da miséria. Seria esta uma constatação totalmente verdadeira?

Dados atuais comprovam que não. A fome no Brasil abrange

aspectos mais completos, sendo de fundamental importância

destacar o enorme desperdício de alimentos. É fato que uma

quantidade imensa de comida é jogada fora diariamente. Isso não

ocorre por acaso, um dos grandes fatores que corroboram para

esta situação é cultural. Em um país no qual educação privilégios

de poucos, educação alimentar torna-se ainda mais restrita, o que

leva a grande maioria da população a adquirir uma postura

incorreta e deficiente no que tange ao aproveitamento dos alimentos.

167

Convém ressaltar ainda que a falta de informação e apoio

principalmente aos pequenos produtores contribui para que o desperdício

durante o plantio e colheita seja também bastante significativo. Além

disso, há ainda as perdas no transporte e armazenamento e na indústria,

completando assim esse quadro inaceitável e contraditório.

Entretanto a afirmação de que o desperdício é provocado

apenas pela falta de informação seria ingênua e equivocada.

Cumpre citar ainda que existem projetos espalhados por todo o

país, os quais, embora modestos, possuem bons resultados e

alcançariam êxito maior se houvesse apoio governamental eficiente.

Dessa forma, é notável que o desperdício constitui-se não em

uma barreira que conduz invariavelmente à fome. Vencê-lo e levar

esse alimento à população é possível e requer uma nova postura de

toda a sociedade. Requer consciência dos que detêm o poder, para

garantir informações ao povo e, acima de tudo, requer incentivo

não apenas aos projetos existentes, mas a todo o processo de

produção e comercialização do alimento.

No primeiro parágrafo, há deslize na pontuação – São acima de

tudo, palavras [...]. Na regência verbal – palavras que remetem-nos à

reflexões sobre suas razões e conseqüências; e na ortografia – compõen.

No segundo parágrafo, novamente há falha na pontuação – depreendese assim, a impressão de que fome é resultado direto da miséria.

Já no quarto parágrafo, há deslize pela falta de pontuação em – a

falta de informação e apoio principalmente aos pequenos produtores

contribui para que [...].

Embora essa redação apresente alguns deslizes em pontuação e até

mesmo em regência verbal, considerando o momento específico de suas

produções e a concepção de linguagem aqui assumida, ela é avaliada como um

ótimo emprego das normas, recebendo, portanto, um valor de 9 a 10 pontos.

168

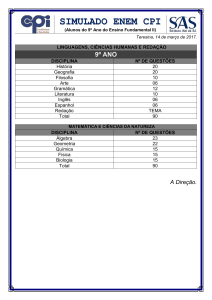

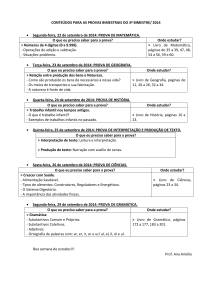

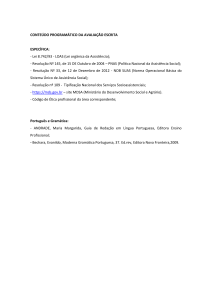

Apresenta-se, agora, um quadro com o índice de ocorrências de

problemas em cada item:

Fora das N ormas

-

Expressª o verbal

Falta de acentua ª o

O rtografia

Concord ncias verbal e nominal

Pontua ª o

Periodiza ª o

Uso Sofr vel das N ormas

-

O rtografia

Concord ncias verbal e nominal

Pontua ª o

Expressª o oral

Periodiza ª o

Preposi ª o

Adjunto Adverbial

Uso Regular das N ormas

-

O rtografia

Concord ncias verbal e nominal

Pontua ª o

Periodiza ª o

RegŒ

ncia

Uso AceitÆ

vel das N ormas

-

O rtografia

Concord ncias verbal e nominal

RegŒ

ncia

Preposi ª o

O rganiza ª o de per odos e frases

Pontua ª o

Expressª o verbal

Flexª o verbal

Marca de oralidade

Uso Correto das N ormas

-

O rtografia

RegŒ

ncia

Pontua ª o

Preposi ª o

Concord ncia

Estrutura de parÆ

grafo

Uso Sofisticado das N ormas

-

Marca de O ralidade

Pontua ª o

RegŒ

ncia

O rtografia

169

Comparando esses dados aos propostos pela planilha, para o item 2

não foram encontradas nas redações seqüências orais descontextualizadas.

Os demais problemas levantados, nas redações, se encaixam adequadamente

nos aspectos selecionados e previstos pela mesma.

Discussão dos dados

Pensar na avaliação da gramática em redações escolares, segundo a

planilha da Universidade Estadual de Maringá, conforme as análises

apresentadas, é vê-la numa concepção distinta de linguagem, de gramática e

do próprio ensino de língua portuguesa.

Ora, sobre essas abordagens as avaliações das redações evidenciam

que a linguagem é, aqui, assumida na perspectiva da terceira concepção, uma

vez que se espera dos candidatos uma demonstração de habilidade em leitura

e de seus conhecimentos lingüísticos por considerar o Concurso Vestibular

como um ato comunicativo em um momento específico de produção.

Essa postura vem ao encontro do que se supõe Travaglia (1996, p. 23)

quando afirma ser “a linguagem um lugar de interação humana, de interação

comunicativa pela produção de efeitos de sentido entre interlocutores, em uma

dada situação de comunicação em um contexto sócio-histórico e ideológico”.

É justamente esta expectativa que se tem com relação às redações

feitas no vestibular. Por ser um momento especial de produção, o avaliador

e o candidato são colocados numa relação de interlocução. Por isso notase, através dos textos analisados, uma valorização maior ao conteúdo, as

idéias em detrimento de erros gramaticais que, em muitos casos, não são tão

significativos. Isto porque mesmo que se pretenda verificar a capacidade do

candidato em usar as regras da norma padrão-culta e operacionalizar com

elas, levam-se em consideração as variedades lingüísticas, o que interfere na

avaliação dos textos, pois, neste momento, busca-se um ponto de equilíbrio

entre o emprego adequado das normas, as formas orais trazidas ao texto

escrito e os conhecimentos gramaticais internalizados que o usuário da língua

possui e que são colocados em prática quando produzem as redações.

170

Isso mostra que a concepção de gramática considerada pela

Universidade Estadual de Maringá na prova de redação é aquela que

ultrapassa as perspectivas esperadas no ensino de caráter tradicionalista,

adotando o que Franchi (apud Travaglia, 1996, p. 28) define como “o

saber lingüístico que o falante de uma língua desenvolve dentro de certos

limites impostos pela sua dotação genética humana, em condições

apropriadas de natureza social e antropológica”.

Nesse sentido, é possível observar, através das verificações das

redações, que existe uma preocupação por parte da planilha não só com

os aspectos gramaticais ao ter como fundamento a terceira concepção de

gramática, como também com os aspectos textuais e discursivos,

apresentados por falantes que tenham a competência comunicativa.

Por outro lado, ao mesmo tempo que essas análises revelam a

eficiência da planilha para avaliar o uso da norma padrão-culta, declaram

também, ainda que seja de forma delimitada, que, quando se trata da

gramática e a sua relação com a prática de língua portuguesa, boa parte

dos estudantes não têm o domínio sobre as regras gramaticais.

Às vezes, encontram-se redações ricas em idéias, porém

comprometidas pelos aspectos formais por apresentarem uma seqüência

linear das frases, períodos, parágrafos, grafia das palavras, sem estabelecer

concordância e emprego de regência, empobrecendo, assim, o nível

gramatical do texto.

Na pesquisa realizada por Neves (apud Travaglia, 1996) com

professores de 1o e 2o graus no estado de São Paulo, evidencia-se que as

áreas de programa de língua portuguesa que mais são trabalhadas por

ordem de freqüência pertencem aos exercícios de reconhecimento e

classificação de classes de palavras e de funções sintáticas que

correspondem a 75,56% das atividades ensinadas. Por conseguinte, são

nesses aspectos que os alunos mais têm falhado, estando impossibilitados

de operacionalizar com a língua.

171

Assim, a tabela abaixo mostra a margem de erros encontrada nos

textos analisados nesta pesquisa.

Esses resultados afirmam o caráter prescritivo do ensino não só para o

estado de São Paulo como mostra a pesquisa feita por Neves (apud Travaglia,

1996), mas também para a região Noroeste do Paraná, a qual a UEM abrange.

Ao realizar seus estudos, Neves constatou que as atividades relacionadas a redação

e texto representam em ordem de freqüência apenas 2,88% das atividades

ensinadas. Então, pode-se observar que a ausência de tarefas de produção e

compreensão de textos deve ser um dos fatores que têm contribuído para a não

formação da competência comunicativa nesses alunos.

Travaglia (1996, p. 107) explica uma proposta para o ensino de

gramática que

aprender a língua, seja de forma natural no convívio social, seja de forma

sistemática em sala de aula, implica sempre reflexão sobre a linguagem,

formulação de hipóteses e verificação do acerto ou não dessas hipóteses sobre

a constituição e funcionamento da língua [...] impossível, pois usar a língua e

aprender a língua sem reflexão sobre ela.

172

Diante disso, o professor que admitir o ensino da linguagem na direção

do interacionismo terá uma postura diferente quanto à transmissão de seus

conhecimentos lingüísticos aos seus alunos. Então, na condição de instrutor

de língua, ele necessita pensar adequadamente sobre o papel da linguagem

que o orientará em toda a sua prática, refletindo conseqüentemente na

metodologia empregada, nos conteúdos ensinados e modos de avaliar e,

além disso, estará contribuindo não só para a aquisição do domínio gramatical,

mas também e de forma natural para a formação de pessoas que reflitam

sobre a própria língua, desde os aspectos que a estrutura àqueles que a

constitui como um fenômeno social.

A este respeito, Geraldi (1997, p. 45) explica que “uma diferente

concepção de linguagem constrói não só uma nova metodologia, mas

principalmente um “novo conteúdo ‘de ensino”.

Sabendo das condições que perpassam o ensino, principalmente, o

da instituição pública, é certo que não se pode responsabilizar o professor

pelo fracasso dos alunos, no entanto, não é permitido esquecer que é ele o

mediador dos conhecimentos, o que significa admiti-lo, possivelmente, não

só como um instrutor consciente de seu papel como também um motivador

capaz de driblar as dificuldades reais encontradas e criar um cenário próprio

de aprendizagem. Franchi (1984) no seu livro E as crianças eram difíceis,

é um bom exemplo disso.

Isso implica em valorizar-se profissionalmente e conseqüentemente em

ver com olhos diferentes os próprios educandos. Em pleno século XXI,

dificilmente se conseguirá ter uma escola cor-de-rosa. Monteiro Lobato mostrou

muito bem em Reinações de Narizinho que isto só era possível nas histórias

da dona Carochinha. Hoje, as circunstâncias são outras e os cenários reais.

Embora o motivo para essas transformações seja melhorar o processo

educativo, elas denunciam, através das redações analisadas, principalmente

as que estão classificadas nos itens Emprego fora das normas e Emprego

das normas com falhas graves, que essas condições preparadas para a

aquisição de aprendizagem devem ser revistas e repensadas, pois os alunos

passam oito anos no ensino fundamental, três no ensino médio e quando é

lhes solicitado a eles escrever uma redação em que se tenha clareza em

idéias e objetividade em opinião, boa parte dos resultados é alarmante.

173

Contra a idéia de que se condena o estudo da gramática nas escolas,

prevalece a noção de que são os métodos ineficazes empregados e os

conteúdos arrolados que contribuem para a não formação discursiva

competente dos usuários da língua e que, enquanto esses não mudarem, não

há solução, os alunos continuarão a escrever com problemas, mesmo que se

surjam novas teorias ou novas concepções de ensino.

Considerando que o ensino no Brasil é de caráter prescritivo, os resultados

obtidos são referenciais e apesar de não serem muito animadores, mostram que

está havendo uma tentativa de mudança. A planilha de avaliação de redação do

concurso vestibular da UEM é um exemplo disso. Muitos professores conscientes

de seu papel já mudaram seus métodos e conteúdos de ensino e têm conseguido

alcançar resultados positivos em suas práticas docentes. Isso é um ótimo sinal de

que, mesmo que seja de um modo lento, estão ocorrendo transformações no

processo educativo, embora ainda se encontrem contradições no interior da sala

de aula e no próprio sistema que rege o ensino.

Considerações finais

A partir da análise, pode-se observar que as falhas gramaticais mais

recorrentes são as de pontuação, ortografia, regência e que é possível fazer

uma avaliação equilibrada e objetiva destes textos não restringindo esse

momento à correção de falhas, apenas, mas vê-los como unidade de efeito

e sentido. Um modo prático e eficiente para se realizar isso, é seguir os

critérios da planilha que leva em consideração no momento da avaliação não

só os elementos internos da língua, mas também os contextuais.

Notas

1

Pesquisa orientada pelo prof. Dr. Renilson José Menegassi-UEM.

Lingüística do discurso: Koch a defini como uma lingüística que se ocupa das manifestações lingüísticas produzidas por indivíduos concretos em situações concretas,

sobre determinadas condições de produção. Afirma que estas atividades podem consistir de uma só palavra, de uma seqüência de duas ou mais palavras ou de uma frase

mais ou menos longa, no entanto, alerta que, geralmente, tratam-se de seqüências

lingüísticas maiores que a frase. Isto leva a entender que é necessário ultrapassar o

nível da descrição frasal para tomar como objeto de estudo combinações de frases,

seqüências textuais ou textos inteiros (1997, p. 11-12).

2

174

3

Texto: Val define texto ou discurso como uma ocorrência lingüística falada ou escrita

de qualquer extensão, dotado de unidade sócio-comunicativa, semântica e formal. Nele

estão presentes as intenções do produtor. O contexto em que é dirigido vai dar-lhe um

sentido. Constitui-se de uma parte semântica que trata do conteúdo descrito, e de

outra, a forma, que interliga seus componentes lingüísticos, formando um todo coeso.

Estes elementos unidos denominam-se textualidade, um conjunto de enunciações significativas que faz um todo ser texto e não frases (Val, 1991, p.3-4).

4

A correção é uma prática empregada em sala de aula, mas não em situação de redação

de vestibular, na UEM. Avaliar e corrigir são atividades diferentes, cada uma desenvolvendo uma função distinta. Corrigir significa fazer apontamentos no texto produzido,

enquanto avaliar é atribuir um valor específico ao texto. Assim, acredita-se que se

fossem corrigidas, a correção de um primeiro avaliador poderia influenciar o segundo.

O que se tem como objetivo quando se avalia é mensurar conhecimentos sobre a

produção de redação, de atribuir valores, numa escala gradativa dentro de campos

específicos, aos elementos constituintes do texto (Zanini e Menegassi, 1996).

Referências bibliográficas

FRANCHI, E. (1984) E as crianças eram difíceis. A redação na escola.

São Paulo: Martins Fontes.

GERALDI, J. W. (org.) (1997) O texto na sala de aula. São Paulo: Ática.

HILA, C. V. D. (1998) Concepção de gramática nas tarefas de casa: um

novo discurso em uma velha prática. Acta Scientiarum, Maringá, 20(1),

p. 47-53.

KOCH, I. G. V. (1997) A interação pela linguagem. 3. ed. São Paulo:

Contexto.

MENEGASSI, R. J.; ZANINI, N. (1999) Como avaliar redações escolares.

In: SEMANA DE LETRAS (11).Anais..., Maringá: Universidade Estadual

de Maringá.

POSSENTI, S. (1996) Por que (não) Ensinar Gramática na Escola.

Campinas, SP: ALB: Mercado das Letras.

________. (1997) Gramática e Política. In: GERALDI J. W. (org.) O texto

na sala de aula. São Paulo: Ática, p. 47-49.

175

________. (1987) Ensino e Língua e Gramática: Alterar a imagem do professor? In: KIRST, M. (org.). Lingüística Aplicada ao ensino de Português. Porto Alegre: Mercado Aberto.

TRAVAGLIA, L. C. (1996) Gramática e interação: uma proposta para

o ensino de gramática no 1o e 2o graus. São Paulo: Cortez.

VAL, G. C. (1991) Redação e textualidade. São Paulo: Martins Fontes.

ZANINI, M. e MENEGASSI, R. J.(1999) Avaliação de Redação: Proposta de uma Planilha. In: SEMANA DE LETRAS (11).Anais...,

Maringá: Universidade Estadual de Maringá. p. .

* Orientador: Renilson José Menegassi - UEM

**Aluna não-regular do Programa de Pós-Graduação em Letras (UEM)

[email protected]

176