Olimpíadas: corpos divinos dançam?

Angela Lângaro Becker

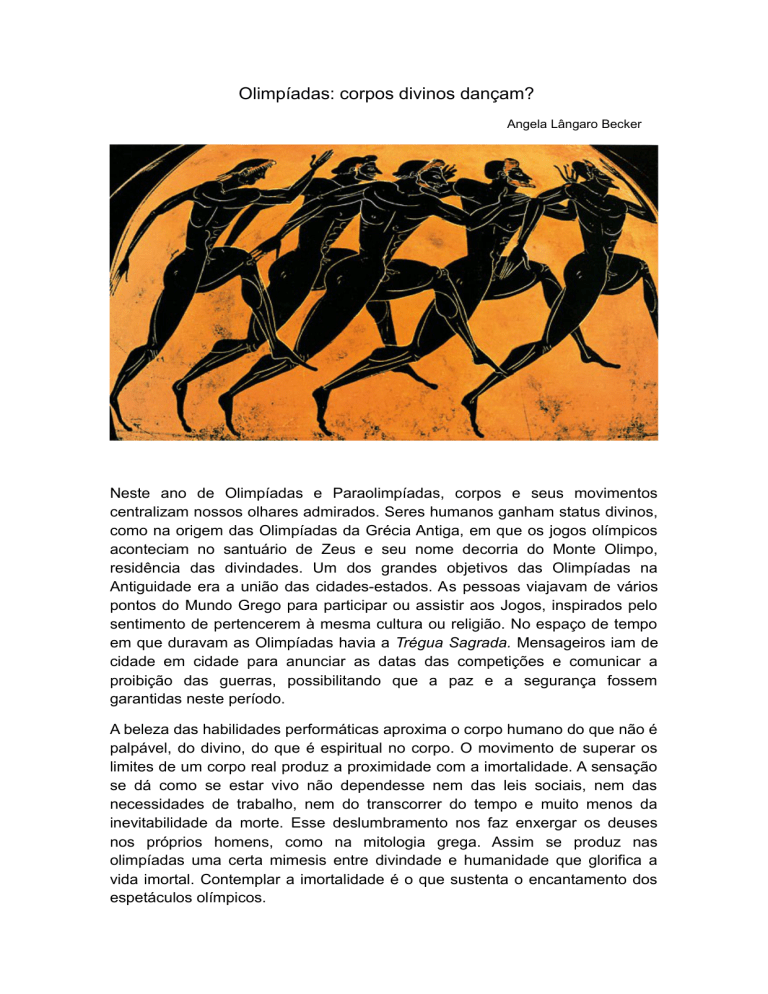

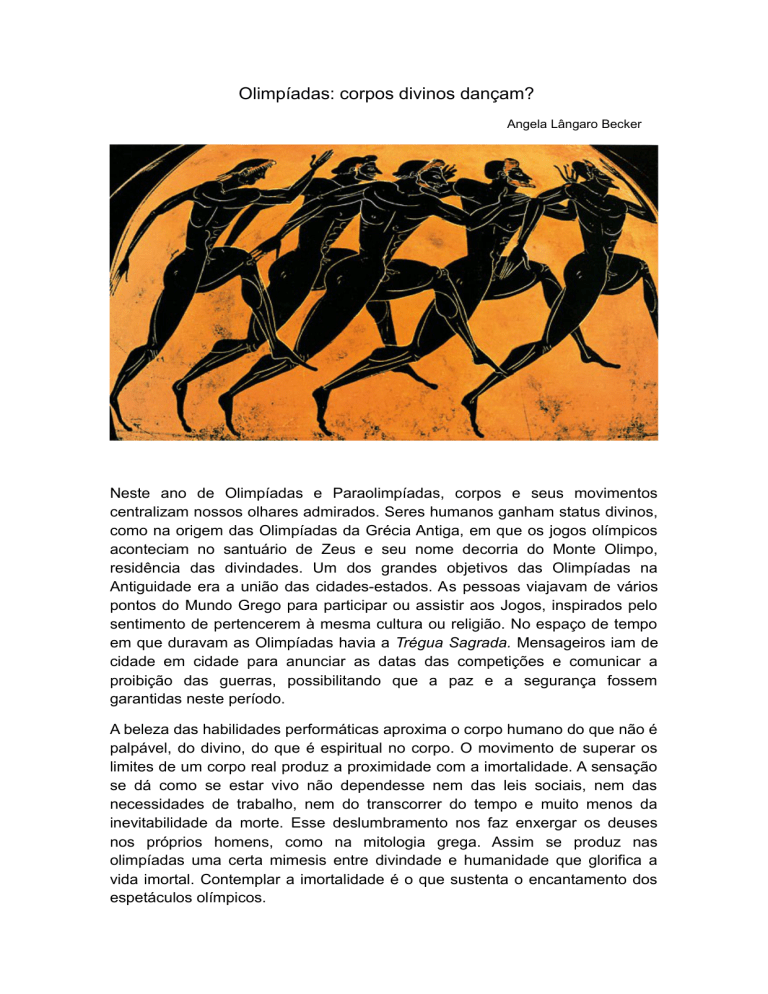

Neste ano de Olimpíadas e Paraolimpíadas, corpos e seus movimentos

centralizam nossos olhares admirados. Seres humanos ganham status divinos,

como na origem das Olimpíadas da Grécia Antiga, em que os jogos olímpicos

aconteciam no santuário de Zeus e seu nome decorria do Monte Olimpo,

residência das divindades. Um dos grandes objetivos das Olimpíadas na

Antiguidade era a união das cidades-estados. As pessoas viajavam de vários

pontos do Mundo Grego para participar ou assistir aos Jogos, inspirados pelo

sentimento de pertencerem à mesma cultura ou religião. No espaço de tempo

em que duravam as Olimpíadas havia a Trégua Sagrada. Mensageiros iam de

cidade em cidade para anunciar as datas das competições e comunicar a

proibição das guerras, possibilitando que a paz e a segurança fossem

garantidas neste período.

A beleza das habilidades performáticas aproxima o corpo humano do que não é

palpável, do divino, do que é espiritual no corpo. O movimento de superar os

limites de um corpo real produz a proximidade com a imortalidade. A sensação

se dá como se estar vivo não dependesse nem das leis sociais, nem das

necessidades de trabalho, nem do transcorrer do tempo e muito menos da

inevitabilidade da morte. Esse deslumbramento nos faz enxergar os deuses

nos próprios homens, como na mitologia grega. Assim se produz nas

olimpíadas uma certa mimesis entre divindade e humanidade que glorifica a

vida imortal. Contemplar a imortalidade é o que sustenta o encantamento dos

espetáculos olímpicos.

Apolo é o inspirador dos Jogos Olimpicos, exaltando a disciplina do corpo de

uma forma hegemônica, buscando nele a exatidão, a perfeição e a beleza.

Para isso, é preciso quantificar de forma padronizada com medidas e pesos

supostamente proporcionais e simétricos, desempenhos individuais de

diferentes atletas, advindos de diferentes culturas. É uma aposta idealizada na

educação disciplinar do corpo, na direção de um modelo único de juventude,

força e forma.

Mas o que agrada Apolo, deus da perfeição e da razão, não agradaria a

Dionísio, deus do imprevisível e do irracional. Dionísio promove os festivais de

dança, cujas coreografias revelam o modo de ser de cada povo a partir de seu

contexto histórico e cultural. O dançar de cada cultura revela a intensidade de

suas diferentes interpretações do mundo, suas vivências, seus sentimentos. É

no dançar que podem ser reconhecidas as diversidades subjetivas.

Na beleza das Olimpíadas, se pode compartilhar o encantamento dos corpos

divinos padronizados e ainda usufruir de uma espécie de “Trégua Sagrada”,

período em que deixamos de lado pensamentos bélicos em relação a nossos

problemas sociais. Mas, junto com Dionísio, na defesa do irracional do corpo,

ressalto aqui a importância do dançar.

O filósofo e crítico de arte Georges Didi-Hubermann afirma que se conhece um

povo, pela sua maneira de dançar, pois a dança e a musica não são isoladas

das circunstancias antropológicas. Ele nos diz que a palavra falada é a pátria

da razão, enquanto o gesto e a dança são a pátria do sentimento. Por isso

dançar não é isolável de nenhum momento humano. Mesmo a morte se dança

na coreografia do lamento dos vivos, como nos desenhos de movimentos

encontrados nas paredes dos sarcófagos.

Porque a gente dança? Quase sempre para estar junto, para sentir junto.

Somos vários e diferentes, mas juntos. Festas rituais, satisfações esperadas,

procissões fúnebres, orações dançadas, seja qual for o ritual de passagem, o

importante é fazer massa e comemorar num passo comum. Na dança, a

estética não é racional, é sensorial. Sua forma não é dada por um modelo de

corpo perfeito, ao contrário, a dança repensa e reinventa o corpo.

A dança é povoada de sonhos, de imagens, de fantasmas, de memória. Talvez

por isso os estados não se ocupem em promovê-las como fazem com as

olimpíadas. Estas não revelam histórias, são impessoais, apesar das histórias

reais escondidas no esforço de cada atleta que dá sua vida para alcançar o

modelo ideal, sempre inatingível. Para humanizar o corpo, é preciso ver algo de

divino nele, mas se o mimetizamos com os deuses, padecem com o silêncio.

Somente o corpo humano com seus enigmas pode falar de si, mesmo que esta

linguagem não use palavras. É o acontecimento narrado pela dança que faz o

movimento do bailarino. Seu corpo é suporte para os fantasmas daquela

história.

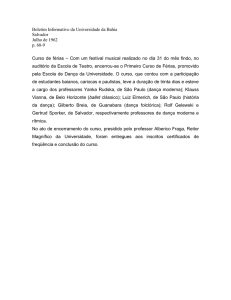

Foi dentro deste espírito dionisíaco que pude debater a respeito do filme Tango

de Carlos Saura(1988), no ultimo seminário “O Divã e a Tela” a convite de

Robson Pereira e Enéas de Souza. “O tango é um pensamento triste que se

pode dançar” diz Jorge Luis Borges num poema intitulado “Dança Canalha”.

Suas origens remetem a prostíbulos, velhos estábulos, arenas de galos de

rinha, partidas de “jogo do osso”, pátios de terra batida e bailes de domingo.

Dançado em duplas masculinas, ficou marcado por uma coreografia combativa

e desafiadora. Também sensual quando retratava o espírito dos bordéis, suas

ousadias eróticas.

Só mais tarde, a música tocada por violão, flauta e violino agregou o

bandoneón, através dos imigrantes alemães e italianos. Suas primeiras letras

faziam jus ao seu local de origem, descrevendo situações libidinosas sobre os

prostíbulos e as meretrizes. As pessoas de boa índole tinham aversão ao

tango, até este ser levado pelos imigrantes a Paris. Desde então, ganhou

estilos de dança de salão, mas dizem que sempre conservou nas coreografias

certa canalhice trivial, certo gosto de infâmia.Tempos depois veio a ser

considerado uma expressão típica artística de todos argentinos. E nas palavras

de Borges, ouvimos a tristeza nostálgica das lembranças vividas com

intensidade nos tempos em que surgiu:

“Pareceria que sem o crepúsculo e as noites de Buenos Aires seja impossível

fazer um tango e que para nós Argentinos, no céu nos espera a ideia platônica

do tango, sua forma universal. Que este gênero afortunado tenha, mesmo que

seja modesto, seu lugar no universo.”