A IMPORTÂNCIA DO TEMPO E DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NA

UNIDADE DE EMERGÊNCIA NO ATENDIMENTO A PACIENTES ACOMETIDOS

PELO AVC ISQUÊMICO E SUA RELAÇÃO COM A GRAVIDADE DAS SEQUELAS

RESULTANTES

Thaiane Cardoso Silveira*

Ana Márcia Chiaradia Mendes Castillo**

RESUMO

O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é atualmente considerado como a

primeira causa de incapacidade motora, sensitiva e cognitiva no mundo, sendo

também a primeira causa de morte no Brasil e a segunda causa de morte na maioria

dos paises desenvolvidos. O objetivo desse artigo científico foi realizar uma revisão

da literatura afim de estabelecer uma relação entre o tempo de atendimento aos

pacientes acometidos por essa patologia e a gravidade das sequelas resultantes.

Para tal revisão, foram consultados periódicos indexados ao Scielo, Medline,

Bireme, Pubmed e Datasus, através de uma pesquisa literária de artigos científicos

publicados sobre as temáticas: Doenças Cardiovasculares, Acidente Vascular

Cerebral, Emergências Neurológicas e Cuidados de Enfermagem aos pacientes

acometidos pelo AVC. Concluiu-se dessa revisão que se faz necessária a

capacitação de equipes multidisciplinares, com formação especializada, para

rapidamente reconhecer a existência do AVC, através dos sinais e sintomas

apresentados, no momento da entrada do paciente na unidade de emergência,

direcionando-o o mais rápido possível para sua propedêutica, tentando assim evitar

ou minimizar suas sequelas.

Palavras-chave: AVC. Cuidados de enfermagem. Doenças Cérebro-vasculares.

Emergências neurológicas. Mortalidade.

Pós-Graduanda em Enfermagem em Emergência

**Co-Autora e Orientadora do Artigo Científico

Atualiza Pós-graduação

E-mail: [email protected]

2

1 INTRODUÇÃO

A doença vascular é um problema mundial, pois representa uma causa frequente de

morte, incapacidade permanente e custos relacionados ao seu tratamento. O

Acidente Vascular Cerebral (doravante AVC) é a terceira maior causa de morte no

mundo, sendo responsável por quase seis milhões de mortes por ano, segundo

dados da Organização Mundial de Saúde (doravante OMS).

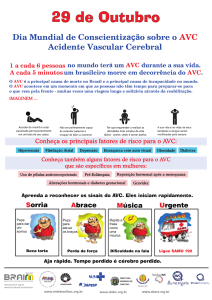

As doenças cérebro-vasculares têm um grande impacto sobre a saúde da

população, situando-se, conforme o ano e o estado da federação, entre a primeira e

a terceira principal causa de mortalidade no Brasil. A cada cinco minutos um

brasileiro morre de doença cérebro-vascular, e o AVC responde por 95% desses

casos. Os cálculos são da Academia Brasileira de Neurologia, a partir de dados do

Ministério da Saúde recolhidos entre 1999 e 2008.

“No Brasil, o AVC é a causa de morte mais frequente e dados do Ministério da

Saúde revelam que, em 2005, ocorreram 90.006 mortes relacionadas a ele (10% de

todos os óbitos). Além disso, o AVC é a principal causa de incapacidade, com mais

de 50% dos sobreviventes permanecendo com graves sequelas físicas e mentais,

com enorme impacto econômico e social.” (MARTINS et al. 2009).

A OMS têm divulgado orientações sobre o manejo das doenças cérebro-vasculares.

Todas chamam a atenção para a necessidade de uma mudança de atitude com

relação a essas doenças, tanto para a população, como para os profissionais e as

instituições de saúde, no sentido de considerar a fase aguda como uma situação

ameaçadora a vida.

Há

também

a

necessidade

de

treinamento

dos profissionais de

saúde,

especialmente os que trabalham em serviços de atendimento pré-hospitalar e intrahospitalar, para o diagnóstico e manejo inicial adequado para esses pacientes. O

caminho ideal para assistir os pacientes com essa patologia é através de unidades

especializadas em neurologia, onde os mesmos são conduzidos de uma maneira

rápida aos exames de imagem, hemodinâmica e centro cirúrgico, caso seja

necessário; ou serem encaminhados para unidades hospitalares com serviços de

imagem e centro cirúrgico atuante.

3

2 JUSTIFICATIVA

Atualmente, diversos estudos têm demonstrado a ocorrência crescente de

casos relacionados as doenças cérebro-vasculares com ênfase para o acidente

vascular cerebral (AVC). A maioria dos profissionais de saúde, preocupados em

garantir o reestabelecimento vital do paciente, acabam não observando os sinais e

sintomas claros apresentados pelo mesmo, muitas vezes por desconhecê-los.

O conhecimento prévio destas complicações pela equipe multiprofissional

permite uma detecção precoce, favorecendo assim um melhor norteamento para a

terapêutica dos pacientes com AVC.

O interesse deste estudo surgiu a partir da observação de um familiar

acometido por essa patologia (AVCi), me permitindo acompanhar de perto a

assistência multiprofissional e verificando o quão despreparados e mal qualificados

estão esses profissionais para tal assistência, levando o paciente a um péssimo

prognóstico. Estudos vêm sendo publicados sobre a importância de identificar

precocemente os sinais e sintomas do AVC, para que assim sejam encaminhados

para a sua propedêutica levando a um melhor prognóstico. Percebe-se a

necessidade de capacitação não só da equipe de saúde que lida diariamente com

essa patologia, mas tambem a população, pois a mesma necessita de informações

mais amplas sobre o que é o AVC, seus sintomas e a importância de encaminhar

esse paciente o mais rápido possível para um hospital com recursos para atender a

essa patologia.

4

3 OBJETIVO

O objetivo desse artigo é evidenciar a importância do tempo na assistência de

pacientes acometidos pelo AVC isquêmico em unidades de emergência, descrever

sua fisiopatologia, manifestações clínicas e tratamento, utilizando como referencial a

assistência de enfermagem para o cuidado desses pacientes, identificando seus

fatores de risco e ressaltando a importância da capacitação técnico-cientifica da

equipe multidisciplinar envolvida.

4 METODOLOGIA

Para a construção desse artigo foi realizada uma busca em bases de dados

científicos, tais como Scielo, Medline, Bireme, Pubmed e Datasus. A pesquisa

literária teve foco em artigos científicos publicados entre 1999 e 2010, nos idiomas

português e inglês, sobre as temáticas assistência de enfermagem ao paciente com

AVC, tipos de AVC e assistência de enfermagem ao paciente com AVC na

emergência.

A escolha foi feita inicialmente através da seleção de resumos e posterior leitura e

análise completa dos textos. Após o mapeamento dos conteúdos, os artigos foram

identificados e agrupados de acordo com a sua abordagem.

Para a obtenção desta revisão bibliográfica foram utilizadas as palavras-chave

acidente vascular encefálico, obesidade, sedentarismo e hipertensão.

5

5 RESULTADOS

Em suas diversas formas de apresentação, o AVC constitui uma emergência

neurológica. “A perda de tempo para a abordagem destes pacientes significa uma

pior evolução, tendo assim a necessidade de ser tratado imediatamente por uma

equipe médica conduzida por um neurologista clínico.” (ADAMS 1994; LESSA 1999;

CAPLAN 2000; GINSBERG 2000).

O atendimento e reconhecimento do diagnóstico para o AVC proporcionam uma

grande diferença no resultado do tratamento. O paciente diagnosticado clinicamente,

tomograficamente e submetido a tratamento medicamentoso nas primeiras horas

após o início do acometimento tem maior chance de minimizar as sequelas

decorrentes do AVC. A maior parte do atendimento de pacientes com AVC no Brasil

é realizada em hospitais secundários, que muitas vezes não dispõem de uma infraestrutura adequada para o atendimento completo deste tipo de patologia.

5.1 FISIOPATOLOGIA DO AVC

“O AVC é uma doença crônico-degenerativa causada por uma diminuição ou

interrupção do fluxo sanguíneo em uma determinada área do encéfalo, provocando

déficits neurológicos e consequentemente gerando uma alta incidência de

incapacidade física e até mesmo o óbito.” RADANOVIC (2000); OLIVEIRA &

ANDRADE (2001); VELOSO et al. (2007). As equipes médicas devem estar cientes

de que a determinação do intervalo de tempo desde o início dos sinais e sintomas

neurológicos é importante, pois definirá a escolha do tratamento.

“Os AVCs podem ser divididos em duas categorias principais: Os que acometem

mais, cerca de 85% dos casos, são definidos como isquêmicos (doravante AVCi); e

os hemorrágicos (doravante AVCh), que alcançam os outros 15%.” (BARE &

SMELTZER 2004).

6

Em uma classificação mais detalhada, segundo CARDOSO (2006):

Isquêmicos (85%). Trombótico (oclusão primária de artéria, raramente de

veia); Embólico (paciente apresenta fonte reconhecida de êmbolo);

Progressivo (déficit com instalação gradual ou com flutuações, chamado

AVC em evolução); e Acidente Isquêmico Transitório (AIT) – recuperação

total do déficit geralmente em minutos ou 1 a 2 horas). Um terço dos AITs

evolui para infarto cerebral, a maioria no primeiro ano, 5% no primeiro mês,

e 20% falecem em um ano por AVC ou por obstrução coronariana.

Hemorrágicos. Hemorragia subaracnóidea (HSA), 5% dos casos, ou

intraparenquimatosa (HIP), 10%.

Os sinais e sintomas do AVCi, de acordo com ZIVIN (2005), vão depender da área

privada do fluxo. BARE & SMELTZER (2004) acrescentam o tamanho da área

afetada pela perfusão inadequada e a quantidade de fluxo sanguíneo colateral,

apresentando sintomas como dormência ou fraqueza da face, braço ou perna,

principalmente em um lado do corpo, confusão ou alteração no estado mental,

problema ao proferir ou compreender a fala, distúrbios visuais, dificuldade em

caminhar, tontura, perda do equilíbrio ou coordenação e cefaléia intensa.

Qualquer paciente que adentra uma unidade de saúde apresentando déficits

neurológicos necessita de uma história cuidadosa e exames físicos e neurológicos

complexos. “A primeira avaliação visa focalizar a permeabilidade da via aérea, que

pode estar deteriorada devido a perda dos reflexos de tosse ou ânsia e padrão

respiratório alterado, e o estado cardiovascular, incluindo pressão arterial, ritmo e

frequência cardíacas, além do sopro carotídeo.” BARE & SMELTZER (2004). “O

AVC geralmente possui o seu início num momento identificável, ou seja, no começo

dos sintomas, onde o paciente deve ser tratado como uma emergência aguda,

quando as alterações tiverem iniciado nas três horas precedentes.” (ZIVIN 2005).

BARE & SMELTZER (2005) ainda enfatizam a importância da realização de

Tomografia

Computadorizada

(doravante

TC)

sem

contraste,

cujo

caráter

emergencial se destaca pela determinação da terapêutica, onde é observada a

necessidade da administração do tratamento trombolítico. Segundo ZIVIN (2005):

A terapêutica medicamentosa utilizada para o controle agudo do AVCi de

causa típica, ou seja, aterosclerótico e embólico é a administração de

agentes trombolíticos, cujo respaldo acontece se os pacientes forem

tratados em até três horas do inicio dos sintomas. Contudo, antes da

administração deste, deve-se ter a realização de uma TC sem contrastes

para excluir um possível caso de hemorragia intracraniana. Deve-se

também estar atento para os limites máximos da pressão arterial, que são

de 185mmHg para sistólica (PAS) e/ou 110 para diastólica (PAD). A

7

dosagem do ativador do plasminogênio tecidual intravenoso (t-PA) é de

0,9mg/Kg até no máximo de 90mg/Kg, administrados 10% como bolus

inicial e o restante no período de 60 minutos.

Ainda para ZIVIN (2005), os fatores de risco estão baseados nos não-modificáveis e

modificáveis, cujos cuidados adentram na prevenção primária. São eles:

Hipertensão: é o fator de risco que mais se destaca para o AVCi, onde o

objetivo é reduzir a PAS para menor ou igual a 140mmHg e a PAD para

menor ou igual a 90mmHg, destacando a importância do tratamento antihipertensivo ser individualizada.

Doença cardíaca: a fibrilação atrial não-valvular torna-se um risco ainda maior

quando associado a idade avançada. A terapêutica medicamentosa é

realizada com Warfarina ou Ácido Acetilsalicílico.

Tabagismo: o risco de AVC em pacientes fumantes é quase o dobro em

relação aos não fumantes.

Diabetes Mellitus: o risco é de duas a seis vezes maior para portadores de

diabetes tipo I.

Doença Falciforme: a transfusão sanguínea para diluir as hemácias anormais

é o tratamento habitual para prevenir AVC nos portadores dessa patologia.

5.2 DIAGNÓSTICO DO AVC ISQUÊMICO

Segundo GOLDMAN & AUSIELLO (2005), os sinais e sintomas de um AVC

dependem da região privada do fluxo. Se essa privação ocorrer lentamente, haverá

tempo para a formação de uma circulação colateral sendo evitado o AVC. Se a

oclusão for abrupta, segue-se o AVC e o grau de dano irá depender da extensão da

irrigação colateral disponível para o território atingido.

Os sintomas para o diagnóstico do AVC são clássicos. Tontura, cefaléia, perda de

equilíbrio, alterações visuais, formigamento ou fraqueza de algum membro, disfagia

e falta de sensibilidade em um dos lados do rosto ou corpo. Esses sintomas são

comuns a outras patologias, dificultando o diagnóstico de AVC. O AVCi não causa

8

dor, pois a lesão atinge o parênquima que não possui receptores de dor e os

sintomas só aparecem quando o paciente acorda pela manhã.

Diante desta dificuldade de diagnóstico, é necessária a utilização de exames

complementares, como a tomografia computadorizada e a ressonância magnética.

“Contudo, se o AVC for de origem hemorrágica poderá ser necessário uma

angiografia com o auxílio de exames laboratoriais, como dosagens de proteína C, S,

antitrombina III, viscosidade do sangue e da função plaquetária, além de testes para

a homocisteinúria, doenças vasculares do colágeno, amiloidose e sífilis.”

(GOLDMAN & AUSIELLO 2005).

“A avaliação de um paciente com AVC deve necessariamente ter a participação do

neurologista, e visa fundamentalmente confirmar a suspeita clínica, identificar o tipo

de AVC e sua localização, estabelecer a conduta, conferir os critérios de inclusão e

exclusão para o uso de trombolítico, determinar as demais terapêuticas e obter os

parâmetros para o acompanhamento evolutivo do paciente." (KASTE et al. 2000).

Fonte: www.scielo.br

Figura 1: Ressonância Nuclear e Angiografia Cerebral de AVC.

9

Fonte: USP-São Carlos

Figura 2: Tomografia computadorizada cerebral de paciente com AVC

Na avaliação clínica inicial e sequencial é necessário também o uso de um método

de monitorização do nível de consciência e do déficit neurológico.

Recomenda-se para este fim a aplicação da Escala de Coma de Glasgow

(doravante ECG), onde é avaliada a melhor resposta para abertura ocular, resposta

verbal e resposta motora. São consideradas as três respostas separadamente,

assim como a sua soma.

Fonte: ppavesi.blogspot.com

Figura 3: Escala de Coma de Glasgow.

10

Outra escala bastante utilizada no atendimento pré-hospitalar é a Escala Préhospitalar para AVC de Cincinnati. Com o nome oriundo da localidade onde foi

desenvolvida, utiliza a avaliação de 3 achados físicos (Figura 2 e Tabela 1) em

menos de um minuto:

1. Queda facial

2. Debilidade dos braços

3. Fala anormal

Um paciente com aparecimento súbito de 1 destes 3 achados tem 72% de

probabilidade de um AVC isquêmico. Se os 3 achados estiverem presentes a

probabilidade é maior que 85%.

Fonte: Ilustração feita por Fabrício Fontolan

Figura 2: Esquerda: normal. Direita: Paciente com queda facial e debilidade motora do braço direito.

11

Tabela 1 - Escala Pré-hospitalar para AVC de Cincinnati

5.3 PAPEL DO ENFERMEIRO NA UNIDADE DE EMERGÊNCIA

O AVC é considerado a patologia que mais leva a óbitos no Brasil, e a que mais leva

à incapacitação em todo o mundo. É uma doença que leva a alterações cognitivas e

neuromusculares, ocasionando problemas psico-emocionais e sócio-econômicos.

Por conta disso, NEVES et al. (2004) relata que é imprescindível a atuação dos

profissionais da saúde para oferecer uma assistência adequada e integral diante

desta patologia.

Para ROCHA et al. (2005), a enfermagem é uma das profissões da área da saúde

que possui como foco e especificidade o cuidado com o ser humano, seja de forma

individual, familiar ou na comunidade, realizando atividades como a promoção da

saúde, a prevenção de doenças, a reparação e a reabilitação da saúde, atuando

com a participação de equipes multiprofissionais.

12

Os autores ainda afirmam que a enfermagem é responsável pelo conforto,

acolhimento e bem estar de seus pacientes, independentemente de sua posição

profissional, seja prestando o cuidado ou seja coordenando outros setores, no intuito

de prestar assistência e realizar educação e saúde.

"O papel do enfermeiro na unidade de emergência consiste em obter a história do

paciente, fazer exame físico, executar tratamento, aconselhando e ensinando a

manutenção da saúde e orientando-os para uma continuidade do tratamento e

medidas vitais." FINCKER (1980). O enfermeiro desta unidade é responsável pela

coordenação da equipe de enfermagem e é uma parte vital e integrante da equipe

de emergência.

"Os enfermeiros das unidades de emergência aliam a imprescindível fundamentação

teórica a capacidade de liderança, ao trabalho, ao discernimento, a iniciativa, a

habilidade de ensino, a maturidade e a estabilidade emocional." GOMES et al.

(1994). A constante atualização destes profissionais é necessária, pois assim

desenvolvem com a equipe médica e de enfermagem habilidades importantes para

que possam atuar em situações inesperadas de forma objetiva e sincronizada na

qual estão inseridos.

O enfermeiro que atua nesta unidade necessita ter "conhecimento científico, prático

e técnico, afim de que possa tomar decisões rápidas e concretas, transmitindo

segurança a toda equipe e principalmente diminuindo os riscos que ameaçam a vida

do paciente." (MARTIN 1988).

Para o correto atendimento de um paciente em regime de emergência ou urgência

não bastam apenas um senso apurado para o diagnóstico e a habilidade técnica

para a realização de procedimentos propedêuticos e terapêuticos, uma vez que o

paciente não é apenas um ser acometido por uma enfermidade, mas acima de tudo

uma pessoa com aspirações e vontade de viver. Assim sendo, “é fundamental para

o profissional de enfermagem ter sensibilidade e conhecimento, além de respeitar os

valores e crenças do paciente, da sua família e da equipe, sabendo lidar com suas

próprias emoções.” (GOMES, MENDONÇA & PONTES 2002).

13

5.4 SELEÇÃO DOS ARTIGOS

A partir dos descritores utilizados para a minha revisão literária, foram encontrados

diversos artigos dentre os quais, foram selecionados para a discussão 29 artigos;

13 artigos (45%) relacionados as Doenças Cerebro Vasculares, 11 artigos (38%)

relacionados ao Acidente Vascular Cerebral e 5 artigos (17%) relacionados a

importância da assistência de enfermagem aos pacientes acometidos pelo AVC.

Este quantitativo refere-se a artigos com abordagem distintas, já que a maioria dos

artigos encontrados descreviam sobre os mesmos aspectos.

5.5 DISCUSSÃO

Nas últimas décadas, em todo o mundo, uma enorme quantidade de recursos tem

sido investido em pesquisa na tentativa de reduzir a morbidade e mortalidade dos

pacientes acometidos de AVC. Várias modalidades terapêuticas têm sido

preconizadas, todas objetivando minimizar o grau de lesão neuronal que ocorre após

uma oclusão ou sangramento arterial.

No entanto, vivemos uma realidade em que a maior parte dos pacientes com AVC

recebe o primeiro atendimento em centros onde não existem especialistas ou

serviços de neurologia. Este atendimento é realizado, em grande parte, pelo clínico

geral, que não possui os conhecimentos específicos para um diagnóstico adequado.

Os resultados de um levantamento feito por MASSARO (2006) mostram que, em

relação ao diagnóstico, a equipe médica apresentou alguma dificuldade em

manusear adequadamente os conceitos necessários para categorizar os AVCs. Em

62% dos casos o diagnóstico final do paciente foi de doença cerebrovascular mal

definida, mesmo levando-se em consideração que grande parte dos pacientes nesta

categoria havia realizado TC de crânio.

Outro dado que chama atenção em relação ao procedimento diagnóstico é o fato de

que 19% dos pacientes não realizaram TC de crânio, sendo o diagnóstico atribuído

com base apenas em critérios clínicos. Tal fato certamente tem impacto negativo

sobre o tratamento do AVC na fase aguda, bem como sobre a possibilidade de

14

orientar adequadamente o paciente do ponto de vista da profilaxia de novos eventos,

dada a dificuldade de se estabelecer qual o tipo e etiologia do AVC sem exame de

neuro-imagem.

Em um outro levantamento realizado por WEIR et al. (2004), em um grupo de 1.059

pacientes com suspeita de AVC apenas 4 demonstraram a ineficácia de escores

baseados apenas em dados clínicos para diferenciar quadros isquêmicos ou

hemorrágicos, mesmo quando as variáveis clínicas analisadas incluíram dados

epidemiológicos, fatores de risco e histórico de doença cardiovascular pregressa

extremamente detalhados, além do quadro clínico apresentado pelo paciente.

Segundo MASSARO (2006):

A relação tempo e cérebro foi redefinida nos ensaios clínicos atuais, com

base na fisiopatologia da penumbra, não mais como um conceito universal,

mas sim individual, dependente de variáveis clínicas, como suprimento

colateral e viabilidade neuronal.

O diagnóstico diferencial entre AVC isquêmico e hemorrágico é outra etapa

fundamental para o tratamento na fase aguda, devendo ser confirmado

obrigatoriamente e no período mais rápido possível pela TC de crânio.

Algumas características demográficas e fatores de risco, bem como as formas de

apresentação clínica são mais frequentes entre os pacientes que apresentam AVC

isquêmico quando comparados ao AVC hemorrágico, o que pode ser avaliado

através de escalas clínicas que auxiliam na triagem até a confirmação diagnóstica

por imagem.

Muitos pacientes e seus familiares não reconhecem os sinais e sintomas de AVC e,

quando o fazem, não os caracterizam como uma emergência médica. Estes fatos

sugerem a necessidade de uma política de educação pública para o reconhecimento

e transporte destes pacientes as unidades hospitalares capacitadas para o

tratamento do AVC. “Programas educacionais para alertar os sinais e sintomas para

o reconhecimento do AVC pela população devem ser priorizados.” (MASSARO

2006).

A eficiência do tratamento do paciente com AVC agudo depende diretamente do

conhecimento dos seus sinais e sintomas pela população, da agilidade dos serviços

de emergência, incluindo os serviços de atendimento pré-hospitalar e das equipes

clínicas, que deverão estar conscientizadas quanto a necessidade da rápida

15

identificação e tratamento desses pacientes, do transporte imediato para o hospital

indicado e de unidades de tratamento do AVC.

“O conceito Tempo é cérebro significa que o tratamento do AVC deve ser

considerado como uma emergência. Assim, o objetivo principal na fase préhospitalar dos cuidados agudos no AVC deve ser evitar atrasos. Isto tem

implicações importantes em termos do reconhecimento de sinais e sintomas do AVC

pelo doente, por familiares ou por testemunhas, na natureza do primeiro contato

médico e no meio de transporte para o hospital.” (FONSECA 2008).

A educação deve ser também dirigida as equipes de atendimento pré-hospitalar para

melhorar a precisão da identificação do AVC e acelerar a transferência para o

hospital, diminuindo os atrasos pré-hospitalares.

6 CONCLUSÃO

O atendimento adequado ao paciente com AVC ainda constitui um desafio pelo alto

potencial de morbidade e mortalidade associados a este diagnóstico. O cuidado

ideal deste paciente é caro, pois demanda a realização de exames subsidiários de

alto custo para a confirmação do diagnóstico, etiologia e planejamento terapêutico

(TC de crânio, arteriografia cerebral, ressonância magnética de encéfalo), pode

requerer internação em UTI ou intervenção neurocirúrgica e necessita de equipe de

reabilitação desde as fases mais precoces.

O estudo também indicou que fatores de risco reconhecidos e modificáveis são os

verdadeiros vilões de nosso meio. Ficou claro que os gastos públicos com saúde

deveriam ser direcionados para campanhas e mutirões de detecção precoce de

doenças potencialmente controláveis (ação proativa). Esta ação, ainda que isolada,

provavelmente reduziria a incidência de AVC, evitando extensos e custosos

programas de investigação diagnóstica, de característica reativa.

Outros estudos deveriam ser realizados visando conhecer o impacto sócioeconomico que esta população sequelada causa em uma sociedade em

desenvolvimento, além de suas implicações práticas.

16

Um estudo adicional populacional na vigência de um programa de controle dos

fatores de risco comprovaria as conclusões deste artigo pela diminuição da

incidência de AVC em pacientes jovens.

Conclui-se, portanto, que a prevenção é o melhor tratamento, tornando-se

importante a detecção precoce dos sinais e sintomas para o reconhecimento prévio

da patologia, tratando-a de modo mais eficaz e evitando problemas secundários. Em

adição, nota-se a importância de intervenções educativas aos profissionais de saúde

no sentido de esclarecer e informar a população sobre os temas discutidos.

Além disso, a assistência específica de enfermagem estruturada na forma de um

plano de cuidados permitiria ao enfermeiro organizar seus objetivos e obter

resultados eficientes a suas ações na busca da qualificação do serviço prestado a

seus pacientes. Logo, o plano de cuidados desenvolvidos ao paciente pós AVC

deveria visar a reabilitação e ajustamento psicossocial na promoção de melhor

qualidade de vida e autonomia deste paciente.

17

THE IMPORTANCE OF THE TIME AND THE NURSING CARE IN EMERGENCY

UNITS FOR PATIENTS AFFECTED BY CEREBRAL ISCHEMIC STROKES AND ITS

RELATIONSHIP WITH THE GRAVITY OF THE RESULTANT CONSEQUENCIES

ABSTRACT

The Cerebral Vascular Accident (CVA) is currently considered the primary cause of

motor, sensory and cognitive disability in the world, and also the leading cause of

death in Brazil and the second leading cause of death in most developed countries.

The aim of this paper was to review the scientific literature, in order to establish a

relationship between the time of service to patients suffering from this disease and

the severity of resultant consequences. For this review, indexed journals at Scielo,

Medline, Bireme, Pubmed and Datasus were consulted, through a literature research

of published scientific papers on the topics: Cardiovascular Disease, Stroke,

Neurological Emergencies and Nursing Care to patients affected by stroke. It was

concluded that is necessary to train multidisciplinary teams, with specialized training,

to quickly recognize the existence of a stroke, through the presented signs and

symptoms, upon the patient enter in the emergency unit, directing him as soon as

possible for his treatment, thus attempting to avoid or minimize their consequences.

Keywords:

CVA.

Nursing

Care.

Cerebral

Vascular

Emergencies. Mortality.

REFERÊNCIAS

Accident.

Neurological

18

ADAMS, H.P.; BROTT, T.G.; CROWELL, R.M. Guidelines for the management of

patients with acute ischemic stroke. Dallas : American Heart Association, 1994.

ALMEIDA, M.C.P.; ROCHA, S.M.M. O trabalho de enfermagem. São Paulo: Cortez,

1997.

BARE, B.G.; SMELTZER, C.S. Tratado de Enfermagem Médico – Cirúrgica. 10ed. Rio

de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004.

CAPLAN, L. R. Caplan’s stroke: a clinical approach. Boston: ButterworthHeinemann, 2000.

CARDOSO, O.B. in PIRES, M.T.B.; STARLING, S.V. (org.) ERAZO Manual de

Urgências em Pronto-Socorro. 8ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.

FINCKE, M. K. Enfermagem de emergência: a viga mestre do departamento de

emergência. in: WARNER, C.G. (org.) Enfermagem em emergência. 2ed. São

Paulo: Interamericana, 1980.

FONSECA, A.C.; HENRIQUES, I.; FERRO, J.M. Recomendações para o

Tratamento do AVC Isquêmico e do Acidente Isquêmico Transitório.

Heidelberg, 2008.

FRANÇA, R.M.; FORTES, V.L.F.; COSTA, G.L. O idoso com acidente vascular

cerebral (AVC) isquêmico agudo: vivenciando o cuidado. Revista Brasileira de Ciência

do Envelhecimento Humano, Passo Fundo, p. 22-29, jul/dez. 2004.

GINSBERG, M.D.; BUSTO, R. Small-animal models of global cerebral ischemia. in

GINSBERG, M.D.; BOGOUSSLAVSKY, J. (org.). Cerebrovascular disease:

pathophysiology, diagnosis, and management, 7ed. Boston, 2000.

GOLDMAN, L.; AUSIELLO, D.; ELSEVIER, S. CECIL - Tratado de Medicina

Interna. 22ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005.

GOMES A.L. Emergência: planejamento e organização da unidade. Assistência

de enfermagem. São Paulo: Pedagógica e Universitária, 1994.

19

GOMES, R.; MENDONÇA, E. A.; PONTES, M. L. As representações sociais e

experiências da doença: uma discussão inicial. in MINAYO, M. C.; DESLANDES, S.

F. (org.) Caminhos do pensamento, epistemologia e método. Rio de Janeiro:

Fiocruz, 2002.

KASTE, M.; OLSEN, T.S.; ORGOGOZO, J.M. Organization of stroke care: education,

stroke units and rehabilitation. Cerebrovascular Diseases, Basel, v. 10, s. 3, p. 111, 2000.

LESSA, I. Epidemiologia das doenças cerebrovasculares no Brasil. Revista da

Sociedade de Cardiologia do Estado de São de Paulo, São Paulo, n. 4, p. 509518, 1999.

MARTIN, R.C. Na unidade de emergência. Anais do 1º Ciclo de Debates sobre

Assistência de Enfermagem; São Paulo ,1988.

MARTINS, S.C.O. et al. Programa Nacional de Atendimento a Doença Vascular

Aguda. Projeto Acidente Vascular Cerebral. Brasilia: Ministério da Saúde, 2009.

MASSARO, A.B. Triagem do AVC Isquêmico Agudo. Revista da Sociedade de

Cardiologia do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, a. XV, n. 07, 2006.

NEVES, P.P. et al. Profissionais da saúde que assistem pacientes com Acidente

Vascular Cerebral necessitam de informação especializada. Revista neurociência, São

Paulo, v. 12, n. 04, 2004.

OLIVEIRA, R.M.C.; ANDRADE, L.A.F. Acidente Vascular Cerebral. Revista Brasileira

de Hipertensão, Brasilia, v. 8, n. 3, 2001.

RADANOVIC, M. Características do atendimento de pacientes com acidente

vascular cerebral em hospital secundário. Arquivos de Neuro-psiquiatria, São Paulo, v.

58, n. 1, p. 99-106, 2000.

RUBENS, J.G. Sociedade Brasileira de Doencas Cerebrovasculares: primeiro

consenso brasileiro do tratamento da fase aguda do acidente vascular cerebral.

Arquivos de Neuro-psiquiatria, São Paulo, v. 59, p. 972-980, 2001.

VELOSO, F.; REIS, L.A.; AZOUBE, R. Um olhar sobre a assistência fisioterapêutica

a portadores de acidente vascular encefálico no município de Jequié – BA. Rev.

Saúde Com., Jequié, v. 3, n. 1, p. 55-63, 2007.

20

WEIR, C.J. et al. Poor accuracy of stroke scoring systems for differential clinical diagnosis

of intracranial hemorrhage and infarction. Glasgow: Lancet, 1994.

ZIVIN, J.A. Cecil - Tratado de Medicina Interna. 22ed, Rio de Janeiro: Saunders

Elsevier, 2005.