SIMULAÇÕES E DISSIMULAÇÕES EM ARQUITETURA

Pablo Gleydson de Sousa

IFS, Coordenadoria de Engenharia Civil,

UFRN-PPGAU, Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo

[email protected]

Daniel Fernandes de Macedo

UFRN-PPGAU, Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo

[email protected]

Resumo

Este artigo discute como representações gráficas podem ser utilizadas

para ilustrar projeto e construção, duas instâncias distintas de um mesmo

objeto arquitetônico. Explora-se a capacidade que essa representação tem

de ora simular uma realidade que antecipa, ora de dissimular uma

realidade que registra a posteriori. Tendo por base imagens extraídas de

projetos apresentados na Bienal Ibero Americana de Arquitetura de

Medelín, 2010, tentar-se-á demonstrar por que o projeto é representado de

forma hiper-realista, simulando usuários e atividades, enquanto edifícios

são fotografados como se não tivessem nem usuários, nem usos.

Palavras-chave:

dissimulação.

projeto,

construção,

representação,

simulação,

Abstract

This paper discusses how graphic representations might be used to

illustrate two distinct incarnations of an architectural object: design and

construction. It´s aimed to show the power of such representations in

simulate a reality that it anticipates, and also, to dissimulate a reality

registered a posteriori. Considering project images presented at the 2010

Bienal Ibero Americana de Arquitetura de Medelín, it will be tried to

demonstrate why the design is represented by hyper-realistic images,

which simulate users and activities, while buildings are photographed like if

they don´t have neither users nor function.

Keywords: design, building, representation, simulation, dissimulation.

1

Projeto e edificação: dois artefatos, uma só arquitetura

Projetar é uma atitude de antecipação que visa delimitar uma série de atitudes que,

seguidas sistematicamente, devem culminar na resolução eficaz de uma necessidade.

Não é exclusividade da arquitetura, mas antes uma atividade singular em resposta a

uma demanda subjetiva (BOUTINET, 2002). Desta forma, existem projetos de

naturezas diversas: de vida, pedagógico, etc., e a sua forma de representação, o meio

através do qual se representa uma realidade antecipada, pode variar bastante

segundo três aspectos inter-relacionados:

a) A natureza especifica de cada projeto;

b) Os diversos agentes envolvidos; conceptor ou conceptores, colaboradores,

consultores, solicitantes, cliente e usuários, avaliadores, executores, etc.

c) Os momentos ou etapas do projeto: desde a sua concepção na mente dos

projetistas até a sua execução.

Em arquitetura projetar é um compromisso de possibilitar construir objetos

habitáveis específicos e o conhecimento mobilizado para concepção e registro destes

ocorre, principalmente, através de desenhos (SILVA, 1991).

O projeto é, portanto, uma mensagem a ser decodificada e, portanto, não é de

estranhar que o modo como essa é emitida, representada, varie conforme destinatário

imediato e etapa ao longo do processo (DURAND, 2003). Assim, há uma

representação para concepção; outra para o cliente que pode variar conforme esse

consuma a arquitetura no escritório, nos classificados de um jornal, ou numa prancha

de concurso; uma para o licenciamento em órgãos públicos, outras para o canteiro de

obras e, por definitivo, aquelas registradas pós-construção, como as fotografias.

Embora o objeto arquitetônico seja um só, a mensagem que a representação gráfica

veicula se modifica conforme o destinatário (TOSTRUP, 1999).

Assumidos tais pressupostos sobre a arquitetura e suas representações, chamounos a atenção o fato de que, não apenas a forma como a mensagem é veiculada, mas

os argumentos utilizados variam conforme a etapa do processo. Tentaremos

exemplificar essas diferenças através de ilustrações extraídas de um contexto em

particular: imagens de projetos de profissionais brasileiros que pleitearam representar

o país na Bienal Ibero Americana de Arquitetura de Medelín, em 2010.

Nessas imagens tentaremos demonstrar quão lacônicas podem ser as fotografias

de arquitetura, a técnica dominante de representação dos edifícios no contexto da

Bienal, principalmente quando comparadas com outras peças gráficas muito

semelhantes a si em conteúdo como as perspectivas modeladas em computador, nas

quais o discurso explora o caráter hiper-real do objeto representado.

Nessa prática, um mesmo objeto arquitetônico é representado como dois artefatos

distintos: um como constructo teórico, outro como construção física e habitável.

Interessante é perceber as sutilezas implícitas na argumentação desses dois artefatos,

projeto e edificação. Através da comparação de exemplares dessa bienal,

demonstraremos diferenças na representação de uma arquitetura que existe:

a) Ora como um simulacro, entidade virtual hiper-real, que não possui e que

reclama para si um status que antecipa o da matéria;

b) Ora como uma construção, entidade material, que registrada a posteriori tenta

dissimular sua materialidade através de um discurso lacônico que nega a

finalidade a que se destina.

O que diferencia um discurso que ilustra uma realidade porvir doutro sobre uma

existente?

2

A falha da representação?

Ainda em 1948, Bruno Zevi alertou arquitetos e estudantes sobre as limitações das

representações, principalmente as ortogonais, em tentar garantir ao expectador a

compreensão de uma obra de arquitetura. Após uma crítica na qual seqüencialmente

enumera às deficiências didáticas do emprego de plantas-baixas, cortes, fachadas e

maquetes para dar a compreender e representar a arquitetura declara – e

concordamos com ele – que “nenhuma representação é suficiente, precisamos nós

mesmos ir, ser incluídos, tornarmo-nos e sentirmo-nos parte e medida do conjunto

arquitetônico, devemos nós mesmos nos mover” (ZEVI, 1998, p.52).

Conforme narra, nenhum modo de representação pode substituir a visita in loco

que seria o único modo didaticamente aplicável e de fruição adequado para se

compreender um espaço. Tanto mais que nenhuma representação, principalmente as

bidimensionais, seria capaz de suscitar o espaço interno do objeto nem tampouco de

garantir um sentido de escala que, para Zevi, é indispensável à compreensão da

arquitetura.

Mas se a questão que se coloca é a da falha da representação, seria a visitação

uma solução para tal? Estando o sujeito interessado em compreender determinada

arquitetura que se pretende estudar, ou mesmo representar, já a visitá-la, a passear

por ela, a ponderar sobre este objeto ante suas três dimensões, somada àquela quarta

garantida pelo deslocamento do tempo que o observador gasta em sua visitação, não

parece paradoxal falar de uma representação se já o espaço e o edifício – em matéria

– se colocam diante do espectador? E quanto ao construtor? Como conhecer ou

edificar uma arquitetura ausente? Somente através da maquete em escala 1:1?

Se representar, dentre tantas interpretações possíveis para esta palavra, é

colocar-se no lugar, fazer às vezes de outro, que se supõe ausente, não haveria

sentido em representar o que está presente.

Logicamente, os argumentos de Zevi se aplicam somente para a arquitetura como

construção. Para ele era incompreensível tratar de uma arquitetura que ainda não

existia – tratar do projeto. Isso talvez porque em seu tempo era impossível adentrar

numa arquitetura que não existisse fisicamente e observá-la com tamanha riqueza de

detalhes que mesmo a visita a obra edificada poderia vir a ser dispensável.

Se a sua época tal já existisse, talvez a única representação que atingisse os

objetivos estipulados por Zevi fosse essa que cria o simulacro dos simulacros: a

holografia, que não pretende resolver os problemas das peças gráficas tradicionais,

mas que as supera por permitir conhecer o edifício em minúcias e passear por ele

mesmo sem que esse exista como artefato construído (KALISPERIS, 2006).

Na situação atual, aos sujeitos envolvidos com a arquitetura, a representação

prescinde mesmo da promenade e antecede a materialidade. Como colocaria

Baudrillard, a simulação é gerada “pelos modelos de um real sem origem nem

realidade” (1981, p.09) num espaço hiper-real onde, como nunca antes, é possível

mergulhar o espectador e apresentá-lo o edifício tal qual seria se executado. A

materialidade vem a ser desnecessária, o simulacro é uma estratégia do real, e o real

agora não é mais que nostalgia.

3

Simular ou dissimular?

Dissimular é fingir não ter o que se tem. Simular é fingir ter o que não

se tem. O primeiro refere-se a uma presença, o segundo refere-se a

uma ausência. Mas é mais complicado, pois simular não é fingir (...)

fingir, ou dissimular, deixam intacto o princípio da realidade: a

diferença continua a ser clara, está apenas disfarçada, enquanto que

a simulação põe em causa a diferença do verdadeiro e do falso, do

real e do imaginário (BAUDRILLARD, 1981, p.09).

Parece desejável que o projetista seja capaz de antecipar a seus clientes e

construtores o objeto em que habitarão/trabalharão com uma grande riqueza de

detalhes, pois, supõe-se, quanto maiores, melhor testemunham sobre o futuro objeto.

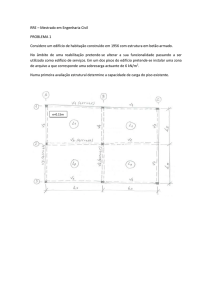

Pode-se supor que a figura 01 tenha em algum momento servido para conduzir àquilo

que foi posteriormente registrado na figura 02.

Sendo a presciência um objetivo a ser alcançado para que se diminuam

imprevistos (DURAND, 2003), colaboraria para tal o fato das atuais técnicas de

representação oferecem aos projetistas a possibilidade de gerar antecipações,

simulações, tão sofisticadas, que não é estranho deparar-se com o seguinte dilema:

essa imagem é de um edifício ou de um projeto? É uma fotografia ou uma perspectiva

eletrônica?

Figura 01: perspectiva de centro comercial em Porto Alegre.

Figura 02: Fotografia de centro comercial em Porto Alegre.

O que esse dilema expõe é exatamente o sortilégio de um determinado tipo

simulação que mascara uma ausência de realidade profunda, no qual quem é capaz

de produzir uma imagem verossímil, é capaz também de simular, pelos argumentos

realísticos apresentados a um expectador desavisado, uma realidade que pode ou não

ser comprometida com a realidade.

Mas seria função de toda representação simular? Certamente não. A geração dos

simulacros parece ocorrer mais facilmente naquelas representações figurativas e de

maior apelo popular. A esse conjunto tendem a escapar representações de caráter

mais abstratas como plantas baixas, cortes e fachadas que, se executadas dentro do

rigor que impõe a proporcionalidade dos fragmentos nelas reunidos, tanto demandam

conhecimento técnico prévio para leitura, como dificultam manipulações nas quais se

falseiem medidas. Representar não é forçosamente simular.

Para a mídia há muito não é novidade que mensagens figurativas têm um apelo

popular muito maior que o das abstratas (WEILL, 2010). Embora ofereçam aos

técnicos a informação necessária para execução, se o projeto é divulgado apenas

através de imagens abstratas será certa a dificuldade do leigo em compreender a

ambiência e volume a que o projetista anseia, é dessa limitação que advêm a

impopularidade. Opostamente, a popularidade da imagem hiper-real advém da

surpresa que anula (Figura 03) pela exposição direta do objeto que antecipa (Figura

04).

Figuras 03 e 04: Respectivamente perspectiva e fotografia de edifício residencial em Juiz de Fora.

Na prática, nessa antecipação simuladora o comum é representar a arquitetura

rodeada de coadjuvantes, elementos acessórios como pessoas, árvores, iluminações

oníricas, pores-do-sol fantásticos, intensos contraste de luzes e sombras, entre tantas

outras figuras de argumentação que tem por objetivo legitimar o simulacro como se

este já fosse o objeto edificado (Figuras 01, 03 e 05). É assim que nas representações

hiper-reais é sutil o limiar que permiti distinguir a fotografia do modelo tridimensional

digitalmente elaborado (compare-se: Figura 01 e 02, e 03 com 04).

Simula-se um cotidiano exposto em jardins e áreas de lazer povoadas por seres

jubilosos, em estacionamentos acumulados de carros e motoristas, em salas e

corredores repletos de usuários, nessa arquitetura exposta como se obra acabada

fora, mas que não passa de projeto (Figuras 05 e 06).

Figura 05: Perspectiva interna do Edifício de Escritório do Ministério da Educação em Brasília.

Na contramão de tal prática, quando o objetivo é representar uma arquitetura que

é edificação de fato, artefato físico, palpável e habitável por humanos de carne e osso

ao invés dos de pixel, essa “argumentação visual” tem como princípio a ocultação:

removem-se os usuários, os carros, esvaziam-se os jardins e as piscinas (Figuras 07 e

08), e, principalmente nas fotos dos interiores, geralmente a iluminação representada

é diáfana. Pelo que cabe à iluminação, haveria algum drama (Figura 08)?

Figura 06: Perspectiva interna do Edifício de Escritório do Ministério da Educação em Brasília.

Figura 07: Fotografia da Fundação Habitacional do Exército em Brasília.

Figura 08: Fotografia do Centro Educacional Burle Max, Inhotim, MG.

Daí a perplexidade! Os mesmos acessórios que veiculam a “argumentação” são

percebidos de duas maneiras: pela presença num e pela ausência noutro. A mesma

utilização e ocupação que é simulada na representação do inexistente é dissimulada

na que efetivamente existe!

Quando o que se representa já existe, quando o objeto precede à imagem que o

divulgará e o calcará na memória alheia, as pessoas que deveriam ocupar os espaços

na obra construída são suprimidas por nunca serem perfeitas o suficiente para povoálo, já não há a necessidade de apelar para um pôr-do-sol espetacular, o momento do

espetáculo ficou para trás, resta agora a contemplação, e a arquitetura a ser

contemplada – e assim atesta a iconografia da disciplina – é antes de mais nada

diáfana e solitária. A ocupação do edifício só importa ao simulacro, pois a verdadeira

pode revelar o tédio e os dramas dos ocupantes que, nesse momento, não importam

mais.

4

Considerações

Lidar com a antecipação de uma realidade é a única constante do ofício do arquiteto,

principalmente em dias em que é cada vez mais rara a garantia de execução da obra.

Antecipar uma possível realidade, simular um edifício em potencial fingindo que este é

capaz de existir, essa é atividade por excelência dos arquitetos. Principalmente

quando o papel dura mais que a obra, que é precocemente demolida, e quando o

destino mais otimista para o projeto é ser exposto numa galeria (MOON, 2005, p.21),

ou figurar em pesquisas acadêmicas pelo conhecimento nele reunido. O projeto é a

única instância sobre a qual o arquiteto tem total controle, e o simulacro é seu ofício

por excelência.

Numa pesquisa pregressa demonstramos que imagens que simulam uma

realidade ausente, e não forçosamente comprometidas com uma realidade, que

podem muito bem referirem-se apenas a si mesmas, um simulacro puro, parecem ser

as mais aceitas e desejadas por arquitetos, construtores e clientes na situação de

diálogo e experimentação de potencialidades do projeto (SOUSA, 2009). O que ocorre

exatamente por estas representarem uma realidade mais que perfeita, utópica: hiperreal.

O simulacro mascara e deforma uma realidade profunda (BAUDRILLARD, 1981,

p.13). Mas que não se engane quem creia que os destinatários dessas imagens são

espectadores inocentes das mesmas, pelo contrário (BANDEIRA, 2007). É

exatamente da plausibilidade que advêm a força da imagem hiper-real: se é possível

representar a isso, é possível também construí-lo! Se há tanta mobília na sala

representada, será possível também mobiliá-la! Quando se trata de utilizar essa

simulação para convencer ao cliente, este espera que o seu edifício assemelhe-se à

imagem que o precedeu, pois a própria memória do edifício já o precede. E é essa a

pratica que quando invertida resultaria numa representação capaz de dissimular o que

foi previamente exposto.

Na etapa de divulgação da obra construída não há de se provar mais nada. O

prédio já existe, não há necessidade de povoá-lo, sua existência material já evidencia

suficientemente o sucesso da empreitada. Portanto, necessário é despovoá-lo, e a

dissimulação se processa exatamente no drama que a imagem omite.

Visto de maneira simplista, o argumento da plausibilidade da imagem poderia

justificar o fascínio exercido pelas representações hiper-reais, no entanto, o sortilégio

do hiper-real não garante por si só que a realidade da obra executada coincida com a

expectativa da mesma. Como admitir as latas de lixo no quintal ou as pessoas feias na

piscina? Mas ora, o arquiteto só povoa e conserva o seu edifício na instancia do

projeto, o que exceder a isso é má conduta do usuário (BANDEIRA, 2007, p.27).

Igualmente, é possível dispor a mobília representada no espaço disponível a ela, se

ela atenderá ao uso que dela se espera é uma questão de outra ordem.

Não importa quão forte o apelo realístico de uma representação, ela não assegura

que o edifício, se executado, lhe será idêntico. Assim como uma fotografia, que é

também uma representação e, portanto, passível de manipulação, pode não condizer

com a realidade que ilustra.

Se houve uma clientela que financiou, e uma crítica que se dedicou à análise, de

uma arquitetura que não tinha por princípio ser habitada – e tem a arquitetura de ser

habitável? – como a casa III de Peter Eisenmann, talvez, com menor esforço – e sem

submeter-se à ruína como ocorreu a dita casa – esse objetivo de criar uma arquitetura

cuja única função é ser símbolo de si mesma, que deseja ser nada mais que um objeto

de arte, possa também ser reclamado por uma arquitetura simulada: uma holografia?

um cenário de vídeo game? Um produto hiper-real que só existe enquanto síntese de

modelos combinatórios.

Referências

BANDEIRA, Pedro Jorge Monteiro. Arquitectura Como Imagem, Obra como

Representação: subjectividade das imagens arquitectónicas. Tese de doutorado

apresentada à Universidade do Minho, 2007.

BAUDRILLARD, Jean. Simulacros e Simulação. Lisboa: Edititions Galilée, 1981.

BOUTINET, Jean Pierre. Antropologia do Projeto. 5. ed. São Paulo: ARTMED, 2002.

DURAND, Jean Pierre. La Representation du Projet. Approche, pratique et

critique. La Villete: editions de la Villete, 2003.

KALISPERIS, L. N. Virtual Reality and Architectural Design Comprehension. In:

ENCONTRO REGIONAL DE EXPRESSÃO GRÁFICA, 6., 2006, Salvador. Anais...

Salvador: EDUFBA, 2006.p. 25-39.

MOON, Karen. Modeling Messages. The Architect and the Model. Monacelli Press,

2005.

SILVA, Elvan. Uma introdução ao projeto arquitetônico. Porto Alegre: Editora da

UFRGS, 1991.

SOUSA, Pablo Gleydson. A Representação em Projetos de Arquitetura:

Concursos para Teatros em Natal e em Quebec. 2009. 205f. Dissertação (Mestrado

em Arquitetura) - Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal.

TOSTRUP, Elizabeth. Architecture and Rhetoric. Text and Design in Architectural

Competitions. London: Andreas Papadakis Pub, 1999.

ZEVI, Bruno. Saber ver arquitetura. 5. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1996.

WEILL, Allan. O Design Gráfico. Rio de Janeiro: Objetiva, 2010.