Universidade Federal da Bahia

Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia

Programa de Pós Graduação em Ciência Animal nos Trópicos

PREVALÊNCIA DE ANTICORPOS SÉRICOS ANTIVÍRUS DA LEUCOSE ENZOÓTICA BOVINA EM

REBANHOS BOVINOS DO ESTADO DE SERGIPE

Juliana Matos Batista

Salvador-Bahia

2013

i

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

MESTRADO EM CIÊNCIA ANIMAL NOS TRÓPICOS

PREVALÊNCIA DE ANTICORPOS SÉRICOS ANTI-VÍRUS DA LEUCOSE

ENZOÓTICA BOVINA EM REBANHOS BOVINOS DO ESTADO DE SERGIPE

JULIANA MATOS BATISTA

Pós-Graduação em Medicina Veterinária

SALVADOR - BAHIA

FEVEREIRO – 2013

ii

JULIANA MATOS BATISTA

PREVALÊNCIA DE ANTICORPOS SÉRICOS ANTI-VÍRUS DA

LEUCOSE ENZOÓTICA BOVINA EM REBANHOS BOVINOS DO

ESTADO DE SERGIPE

Dissertação apresentada ao Programa de

Mestrado

em

Ciência

Animal

nos

Trópicos, da Universidade Federal da

Bahia,

como

requisito

parcial

para

obtenção do título de Mestre em Ciência

Animal nos Trópicos.

Orientador: Prof. Dr. Joselito Nunes Costa

SALVADOR - BA

FEVEREIRO - 2013

iii

DADOS CURRICULARES DO AUTOR

JULIANA MATOS BATISTA, filha de Antônio Batista Filho e Maria Amélia de Matos

Batista, nasceu em 21/09/1985, na cidade de Aracaju, estado Sergipe. Iniciou o Curso

de Graduação em Medicina Veterinária, na Faculdade Pio Décimo, no ano de 2003 e

concluiu no ano de 2007/2. No ano de 2009 iniciou o Curso de Especialização sobre a

forma de Residência Médica na área de Clínica e Cirurgia de Ruminantes, na

Universidade Federal da Bahia, e concluiu no ano de 2011/1. Em 2011, ingressou no

Programa de Pós- Graduação em Ciência Animal nos Trópicos, pela Universidade

Federal da Bahia, sob a orientação do Prof. Dr. Joselito Nunes Costa, defendendo a

dissertação em 25/02/2013.

iv

“É muito melhor lançar-se em busca de conquistas

grandiosas, mesmo expondo-se ao fracasso, do que

alinhar-se aos pobres de espírito, que nem gozam

muito e nem sofrem muito, porque vivem numa

penumbra cinzenta, onde não conhecem nem

vitória, nem derrota.” (Theodore Roosevelt)

Este trabalho é dedicado aos meus pais, Antônio e Amélia.

Á minha segunda mãe, Aparecida e a minha irmã, Diana.

Ao meu grande amor, Gabriel e a todos os bovinos que

participaram desta pesquisa.Sem vocês nada disso seria possível.

v

AGRADECIMENTOS

A Deus pela força, coragem e esperança que tanto precisei nesses dois últimos anos,

sem as quais não teria concluído mais uma etapa da minha vida. Obrigado, Senhor, por

me guiar e iluminar o meu caminho em momentos tão difíceis e por ter colocado

presentes tão valiosos em minha vida, sem os quais teria desistido de tudo.

Ao meu pai, Antônio, pelo apoio e confiança em toda a trajetória da minha vida. À

minha mãe, Amélia, pela amizade, pelos conselhos, pelas brincadeiras e por nunca ter

desistido de mim.

Á minha tia-mãe, Aparecida, pelo carinho, amizade, confiança, preocupação na época

das colheitas e por sempre acreditar em mim. Obrigado pela ajuda na separação das

amostras colhidas.

Á minha irmã, Diana, pela amizade, companheirismo, pelas viagens engraçadas e

cansativas na primeira parte das colheitas, mais que valeram a pena, pelos momentos

felizes que já vivemos, pelos atendimentos veterinários que fazemos juntas e pelo

aprendizado diário.

Ao meu amor, Gabriel, por fazer parte da minha vida, pela ajuda nas colheitas das

amostras, por me ajudar a superar os momentos de tristeza, mais também por trazer a

felicidade e a alegria de viver. Foi o seu amor e carinho que não me deixaram desistir.

Obrigado por tudo que fez e ainda faz por mim, mas principalmente pela felicidade que

você me proporciona todos os dias.

Ao meu orientador, Prof. Joselito, pelo apoio durante o curso e por acreditar no meu

trabalho, permitindo a realização desta pesquisa.

Aos meus amigos, Byanca, Carla e Tiago, pela amizade, por estarem sempre

disponíveis a ajudar e sem os quais não teria conseguido realizar o exame de todas as

amostras.

Aos amigos que fiz no CDP, pelos momentos alegres, pelas brincadeiras, pelas comidas

deliciosas que vou sentir falta. Nunca vou esquecer essas boas lembranças.

À CAPES, pela concessão da bolsa de mestrado, a qual foi tão importante para a

realização deste estudo.

Aos bovinos e proprietários que contribuíram para a realização desta pesquisa. Sem

vocês nada disso seria possível. Que Deus abençoe a todos.

vi

RESUMO

A Leucose enzoótica bovina (LEB) é uma doença infecciosa, de evolução

crônica, causada por um agente viral oncogênico, pertencente à família

Retroviridae. Está distribuída mundialmente e acomete especialmente os

bovinos adultos, além de causar grandes prejuízos econômicos na bovinocultura

leiteira relacionados a diminuição da produtividade dos animais. Tem como

características principais a proliferação linfocitária e/ou formação de

linfossarcomas. Com o objetivo de determinar a soroprevalência desta

enfermidade em rebanhos bovinos do Estado de Sergipe, o mesmo foi dividido

em três mesorregiões (Agreste Sergipano, Leste Sergipano e Sertão Sergipano)

compostas cada uma por cinco municípios, onde foram coletadas 780 amostras

sanguíneas,

em

52

propriedades.

Foram

aplicados

questionários

nas

propriedades visitadas com o objetivo de caracterizar o sistema de produção. A

detecção de anticorpos específicos anti-VLB foi obtida através da técnica de

Imunodifusão em Gel de Agarose (IDGA) das amostras séricas, utilizando kit

comercial específico para a LEB produzido pelo Instituto Tecnológico do Paraná

(TECPAR). A taxa de prevalência na população examinada foi de 11,92%

(93/780) e foram obtidos animais soro-reagentes em 57,69% (30/52) dos

rebanhos estudados. Apenas dois municípios não apresentaram animais

reagentes (Poço Redondo e Gararu). A maior taxa de prevalência foi observada

nas fêmeas (10,90%) do que nos machos (1,02%). Com relação a faixa etária foi

evidenciada uma maior prevalência em animais com idade superior a sessenta

meses (7,43%). Os manejos intensivo e semi-intensivo obtiveram as maiores

prevalências. De forma geral, a grande maioria dos produtores não possuía

informação sobre a LEB e adquiriam animais sem teste de sanidade para a

doença. Não havia preocupação quanto a reutilização de agulhas e seringas,

apesar das práticas freqüentes de vacinação e vermifugação.

Palavras-Chave: Leucose enzoótica bovina, soroprevalência, Sergipe

vii

ABSTRACT

The Enzootic bovine leukosis (EBL) is an infectious disease, of chronic

evolution, caused by a viral oncogenic agent, belonging to the family

Retroviridae. It is distributed worldwide and especially affects adult cattle,

besides causing huge economic losses in dairy cattle related to the reduction of

productivity of the animals. Its main characteristics are lymphocyte proliferation

and / or formation of lymphoosarcomas. Aiming to determine the seroprevalence

of this disease in cattle herds in the state of Sergipe, the state was divided into

three mesoregions (Agreste, East and Sertão of Sergipe), each consisting of five

counties in which were collected 780 blood samples in 52 properties.

Questionnaires were applied in the properties visited aiming to characterize the

production system. The detection of specific anti-VLB antibodies was obtained

through the technique of Agarose Gel Immunodiffusion (AGID) of serum

samples using a commercial kit specific to the EBL, produced by the

Technological Institute of Paraná (TECPAR). The prevalence rate in the

population studied was 11.92% (93/780) and serum-reactive animals were found

in 57.69% (30/52) of the herds. Only two counties showed no reagent animals

(Poço Redondo and Gararu). The prevalence rate was higher on females

(10.90%) than on males (1.02%). With respect to age it was found higher

prevalence in animals with age over sixty months (7.43%). The intensive and

semi-intensive management obtained the highest prevalence. In general, most of

the producers did not have information about EBL and purchased animals

without sanity test for the disease. There was no concern about the reuse of

needles and syringes, despite the frequent practice of vaccination and worming.

Keywords: Enzootic bovine leukosis, seroprevalence, Sergipe

viii

LISTA DE FIGURAS

Revisão de Literatura

Figura 1. Leucose Bovina Multicêntrica juvenil ............................................................. 9

Figura 2. Linfossarcoma bovino: linfonodo pré-escapular direito bastante aumentado de

tamanho ......................................................................................................................... 10

Quadro 1. Principais sinais clínicos da forma multicêntrica da Leucose Enzoótica Bovina com sua relação anátomo-patológica e suas prováveis causas ................................. 11

Capítulo 1- Inquérito Soroepidemiológico da Leucose Enzoótica Bovina em

Rebanhos Bovinos do Estado de Sergipe

Figura 1. Mapa demonstrativo do Estado de Sergipe identificando as três mesorregiões

utilizadas neste estudo ................................................................................................... 41

Figura 2. Resultado do IDGA demonstrando a formação da linha de precipitação entre o

soro teste e o antígeno ....................................................................................... 44

ix

LISTA DE TABELAS

Revisão de Literatura

Tabela 1. Ocorrência da Leucose Enzoótica Bovina (LEB) no Brasil nas regiões

Nordeste, Norte, Sudeste, Centro-Oeste e Sul, segundo o estado, a técnica diagnóstica e

o autor ........................................................................................................................... 16

Capítulo 1- Inquérito Soroepidemiológico da Leucose Enzoótica Bovina em

Rebanhos Bovinos do Estado de Sergipe

Tabela 1. Número de amostras séricas a serem testadas para Leucose Enzoótica Bovina

no Estado de Sergipe ......................................................................................... 42

Tabela 2. Número de soros bovinos testados para Leucose enzoótica bovina, através da

imunodifusão em gel de agarose, no Estado de Sergipe ....................................... 45

Tabela 3. Número de propriedades positivas no inquérito sorológico da Leucose

enzoótica bovina, no estado de Sergipe .............................................................. 45

Tabela 4. Frequência de animais soropositivos para Leucose enzoótica bovina, segundo

o fator sexo, no Estado de Sergipe ...................................................................... 47

Tabela 5. Frequência de bovinos soropositivos para Leucose enzoótica bovina, segundo

o fator faixa etária, no Estado de Sergipe ........................................................... 48

Tabela 6. Frequência de animais soropositivos para Leucose enzoótica bovina, segundo

a raça, no Estado de Sergipe ............................................................................. 49

Tabela 7. Avaliação dos fatores de risco da LEB, na mesorregião do Agreste Sergipano,

com os respectivos valores de freqüência e intervalo de confiança ...................... 49

Tabela 8. Avaliação dos fatores de risco da LEB, na mesorregião do Sertão Sergipano,

com os respectivos valores de freqüência e intervalo de confiança ...................... 50

Tabela 9. Avaliação dos fatores de risco da LEB, na mesorregião do Leste Sergipano,

com os respectivos valores de freqüência e intervalo de confiança ...................... 51

Capítulo 2- Caracterização dos Sistemas de Criação de Bovinos no Estado De

Sergipe em Inquérito para Leucose Enzoótica Bovina

Tabela 1. Número de propriedades e amostras coletadas de bovinos por mesorregião do

Estado de Sergipe ......................................................................................................... 64

Tabela 2. Características gerais das propriedades visitadas no Estado de Sergipe,

2011............................................................................................................................... 65

x

Tabela 3. Características dos rebanhos bovinos pertencentes às 52 propriedades

visitadas no Estado de Sergipe, 2011 ........................................................................... 66

Tabela 4. Características do manejo reprodutivo registrado nas 52 propriedades

visitadas no Estado de Sergipe, 2011 .......................................................................... 67

Tabela 5. Características do manejo sanitário empregado nas 52 propriedades visitadas

no Estado de Sergipe, 2011 ......................................................................................... 68

Tabela 6. Principais enfermidades e alterações clínicas mais freqüentes relatadas

em 52 propriedades visitadas no Estado de Sergipe, 2011 .......................................... 69

Tabela 7. Características do manejo sanitário empregado aos bezerros nas 52

propriedades visitadas no Estado de Sergipe, 2011 ..................................................... 70

xi

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

Anti-VLB

anti-Vírus da Leucose Bovina

°C

graus Celsius

CDP

Centro de Desenvolvimento da Pecuária

D

Dálton

DNA

Ácido Desoxiribonucléico

ELISA

Ensaio Imunoenzimático

G

Unidade de força centrífuga relativa

Gp

Glicoproteína

gag

gene viral que codifica as proteínas internas do vírus

IDGA

Imunodifusão em Gel de Agarose

km²

Quilômetro quadrado

LEB

Leucose Enzoótica Bovina

OIE

Organização Internacional de Saúde Animal

Pr

Proteína

PCR

Reação em Cadeia da Polimerase

pol

gene que codifica as enzimas virais

rev

gene de regulação viral

RS

Rio Grande do Sul

RNA

Ácido Ribonucléico

SC

Santa Catarina

TECPAR

Instituto Tecnológico do Paraná

UV

Ultra violeta

VLB ou BLV

Vírus da Leucose Bovina

WB

Western Blotting

xii

SUMÁRIO

Prevalência de anticorpos séricos anti-vírus da Leucose Enzoótica Bovina em rebanhos

bovinos do Estado de Sergipe

Página

Introdução geral

1

Revisão de literatura geral

3

Objetivos

21

Hipótese

21

Capítulo 01

Inquérito Soroepidemiológico da Leucose Enzoótica Bovina em Rebanhos Bovinos do

Estado de Sergipe

36

Resumo

37

Abstract

38

Introdução

39

Material e Métodos

41

Resultados e Discussão

44

Conclusões

52

Agradecimentos

52

Referências Bibliográficas

53

Capítulo 02

Caracterização dos Sistemas de Criação de Bovinos no Estado De Sergipe em Inquérito

para Leucose Enzoótica Bovina

58

Resumo

59

Abstract

60

Introdução

61

Material e Métodos

61

Resultados e Discussão

62

Conclusões

68

Agradecimentos

69

Referências Bibliográficas

69

Considerações Finais e Implicações

72

Anexo

73

1

INTRODUÇÃO

A Leucose Enzoótica Bovina (LEB) é uma enfermidade infecciosa, de

ocorrência mundial, e acomete bovinos adultos com idades entre 3 a 7 anos. Sua

transmissão ocorre principalmente por via horizontal através de linfócitos B

infectados pelo vírus da leucose bovina (VLB), um oncovírus pertencente à

família Retroviridae (FLORES, 1989).

A enfermidade foi descrita pela primeira vez na Alemanha, em 1871, por

Leisering. Logo após a segunda Guerra Mundial, as migrações intensificaram a

movimentação de bovinos, fato este que favoreceu a disseminação da doença

para as regiões orientais e ocidentais da Europa e em seguida para os demais

continentes (BIRGEL, 1982; GARCIA, 1989).

A introdução do VLB em rebanhos brasileiros ocorreu devido à

importação indiscriminada de bovinos originários do hemisfério norte por

pecuaristas de gado das regiões Sul e Sudeste. E após o estabelecimento da

doença nestas regiões, a doença disseminou-se para as regiões Norte e Nordeste

favorecida pela ausência de políticas sanitárias (GARCIA et al., 1991) e pelo

trânsito intenso de animais (ABREU et al., 1994).

Em 1943, Rangel e Machado realizaram os primeiros relatos da LEB no

Brasil no Estado de Minas Gerais, seguidos por Santos et al.(1959) e Merck et

al.(1959) nos Estados do Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, respectivamente.

A enfermidade apresenta caráter fatal quando há o desenvolvimento de

linfossarcomas e aproximadamente 5% dos animais infectados com o VLB

desenvolvem a forma tumoral da doença (COCKERELL; REYES, 2000). De 1 a

5% dos bovinos infectados desenvolvem a forma clínica da doença (BARROS,

2007).

De acordo com os aspectos anatomopatológicos, a LEB caracteriza-se

pela proliferação linfocitária em órgãos hematocitopoiéticos (medula óssea,

linfonodos e baço) e em órgãos ricos em tecidos retículohistiocitários (abomaso,

coração, rins, fígado e músculos), desencadeando a formação de massas

tumorais e infiltração de linfócitos. Estas alterações são responsáveis por um

quadro sintomático pleomórfico e alterações hematológicas (leucocitose,

2

linfocitose persistente e aumento de formas linfocitárias atípicas) que ocorrem

durante o curso clínico da doença (BIRGEL, 1982; CAMARGOS et al., 2002).

Alguns autores sugerem que os bovinos leiteiros são mais acometidos

pela LEB do que os bovinos de corte, provavelmente pela predominância de

animais adultos e também pela criação intensiva destes animais, considerada

fator de risco para a transmissão, já que os animais de corte são abatidos

geralmente antes de atingirem a fase adulta (BIRGEL et al.,1994; RADOSTITS

et al., 2002).

É uma enfermidade de grande importância para a indústria leiteira e

setor agropecuário do país por causar prejuízos relacionados à queda na

produção de leite (RAJÃO, 2008; FERNANDES et al., 2009). De acordo com

estudos realizados sobre a prevalência da doença no Brasil, constatou-se que

através dos resultados obtidos, ela está presente em todo o país (CAMARGOS et

al., 2002; LEITE et al., 2001). No Nordeste, foram realizados estudos de

prevalência, nos Estados da Bahia (SARDI et al., 2002, MATOS et al., 2005),

Pernambuco (MELO et al., 1991, MENDES, 2009), Ceará (ABREU et al.,

1994), Maranhão (SANTOS, 2010), Paraíba (SIMÕES, 1998), Piauí (SILVA,

2001), Rio Grande do Norte (SIMÕES, et al., 2001) e em Alagoas (BIRGEL et

al., 1999). No Estado de Sergipe um levantamento preliminar determinou uma

prevalência de 4,07% (11/259) na Mesorregião do Sertão Sergipano.

Portanto, diante do presente exposto e considerando a deficiência de

informações sobre a ocorrência da LEB em Sergipe, este estudo científico teve

como objetivo a realização de um inquérito soroepidemiológico utilizando o

teste de Imunodifusão em Gel de Agarose (IDGA) em rebanhos bovinos do

Estado de Sergipe para detectar qual o índice de prevalência do VLB.

3

REVISÃO DE LITERATURA GERAL

1. AGENTE ETIOLÓGICO E SUAS CARACTERÍSTICAS

O agente etiológico da Leucose Enzoótica Bovina (LEB) é um retrovírus

RNA tumoral pertencente ao gênero Deltaretrovírus, família Retroviridae e

subfamília Oncovirinae (REBHUN, 2000).

Os vírus pertencentes à família Retroviridae são compostos de um

envelope medindo de 80 a 100 nm de diâmetro e capsídeo icosaédrico com

aproximadamente 60 nm de diâmetro. O material genético é diplóide, composto

por duas fitas de RNA simples (MURPHY et al., 1999). Um complexo

nucleoprotéico-genômico é encontrado na região interna do capsídio, onde três

genes diferentes podem ser identificados: o gene gag que codifica proteínas do

núcleo, o gene pol que codifica a enzima transcriptase reversa, e o gene env que

codifica as proteínas presentes no envelope viral. Alguns desses genes podem

não estar presentes em retrovírus defeituosos (KUFE et al., 2003).

Na fase de replicação viral só há a transcrição do ácido ribonucléico

(RNA) em ácido desoxirribonucléico (DNA) quando a enzima transcriptase

reversa está presente (MURPHY et al., 1999). Uma cópia completa do DNA

viral (denominada provírus) pode ser inserida dentro do DNA de células

germinativas do hospedeiro. Assim, a replicação viral apenas ocorre no núcleo

da célula hospedada e o provírus fica submetido a mecanismos regulatórios

celulares do hospedeiro (GILLET et al., 2007).

O vírus da LEB é inativado quando em contato com solventes e

detergentes lipídicos (álcool, éter e clorofórmio) e quando exposto a uma

temperatura de 56°C durante 30 minutos. Quando comparado com outros vírus,

o VLB é bastante resistente aos raios UV e radiação X (FERRER et al., 1993).

Os retrovírus denominados exógenos são oncogênicos e têm predileção

por determinadas áreas, ao contrário dos vírus endógenos que dificilmente

desencadeiam doença (GILLET et al., 2007).O VLB infecta preferencialmente

os linfócitos, principalmente, os do tipo B embora já tenha sido encontrado em

células T, monócitos e granulócitos (BRAGA; LAAN, 2001). Nos linfócitos B

4

pode manter-se por longos períodos (AIDA et al., 1989), apesar do processo de

formação de um novo vírion levar cerca de 10 horas (MURPHY et al., 1999).

Sua análise bioquímica demonstrou ser composto por várias proteínas, de

diferentes massas moleculares, sendo a proteína p-24 presente em maior

concentração no capsídeo viral com massa molecular de, aproximadamente,

24.000D (GILDEN et al., 1975).

O envelope do BLV é transcrito a partir de DNA do provírus, sendo esta

mensagem traduzida em uma proteína precursora do envelope (Pr-72). Este

precursor é processado na glicoproteína transmembrana (Gp-30) e uma unidade

de superfície a glicoproteína 51 (Gp-51). A Gp-51 do envelope do BLV é

responsável pela infectividade do vírus, sendo que a ligação da Gp-51 a um

receptor específico na célula é a etapa inicial da infecção (ALTANER et al.,

1993).

2. HOSPEDEIROS

O VLB tem como hospedeiro primário o bovino, além de ser a espécie

mais susceptível. Porém observou-se que, in vitro, o vírus é capaz de infectar

células de outras espécies animais, inclusive as do ser humano (DAHLBER,

1988). O efeito patogênico do vírus também foi observado em ovinos, caprinos e

não-ruminantes submetidos a infecções experimentais (BURNY et al., 1985;

LEITE et al., 2001).

As infecções naturais dos bovinos possuem índices de prevalência e

incidência menores,

principalmente

nos

animais

jovens e aumentam

significativamente entre 16 e 24 meses de idade, de acordo com estudos sobre a

doença (JOHNSON; KANEENE, 1991). Possivelmente, o maior tempo de

contato entre animais saudáveis e contaminados estaria correlacionado com este

aumento e não a uma maior susceptibilidade (BIRGEL JÚNIOR et al., 2006).

Após a introdução do vírus no rebanho, os animais positivos eliminam

continuamente o agente etiológico da doença e, como consequência, disseminam

a infecção para o restante do rebanho (VAN DER MAATEN; MILLER, 1979).

5

No entanto, a tecnificação dos rebanhos parece ser o fator responsável

pela difusão da infecção de forma mais eficiente. As práticas de manejo adotadas

nas propriedades e as que possuem os maiores índices de produção estão

estritamente relacionadas com a contaminação pelo VLB, devido a algumas

técnicas de manejo adotadas como palpação retal, procedimentos cirúrgicos,

transfusão sanguínea e imunização, procedimentos estes que apresentam as

maiores taxas de transferência de linfócitos infectados (BRAGA; LAAN, 2001;

BURNY et al., 1988; FLORES, 1989; JOHNSON; KANEENE, 1992; HUBNER

et al., 1997).

Os sistemas tradicionais de criação apresentam prevalências inferiores,

devido a reduzida ou ausente tecnificação (FLORES, 1989).Assim, a doença

ocorre com maior frequência em bovinos leiteiros (manejo intensivo) do que em

bovinos de corte (manejo extensivo), devido ao tipo de manejo adotado

(BIRGEL et al., 1994). Adicionalmente, a ação mecânica de tabanídeos nos

meses com temperatura elevada e a importação de animais com a finalidade de

melhoramento genético contribuem para a disseminação da doença (BRAGA;

LAAN, 2001; BURNY et al., 1988; JOHNSON; KANEENE, 1992; HUBNER et

al., 1997).

3. TRANSMISSÃO

O VLB fica instalado dentro de linfócitos B, devido ao tropismo que o

mesmo possui por estas células (AIDA et al., 1989). Assim, a transmissão da

LEB seja ativa (transmissão horizontal) ou passiva (transmissão vertical) está

relacionada com a integridade dos linfócitos infectados, já que o vírus da LEB,

em seu estado livre, é detectado em pequenas quantidades in vivo (JOHNSON;

KANEENE, 1991; JOHNSON; KANEENE, 1992).

A transmissão horizontal da LEB é considerada a forma mais importante

para a disseminação da doença do que a transmissão vertical (REBHUN, 2000).

A principal fonte de infecção da LEB é o sangue, porém o vírus pode estar

presente em outras secreções como saliva, secreção nasal e uterina (JOHNSON;

6

KANEENE, 1991). Segundo Birgel Júnior et al. (1995), o VLB pode ser

transmitido através de quantidades de sangue inferiores a 0,0005 ml, quando

inoculado por via intradérmica, subcutânea, intramuscular e endovenosa.

Outra importante forma de transmissão da LEB é a via iatrogênica de

contaminação através de materiais cirúrgicos, seringas, agulhas, tatuadores,

luvas de palpação retal contaminados e reutilizados (JOHNSON; KANEENE,

1992). Procedimentos em que há transferência de sangue podem ser

responsáveis por disseminarem a doença (DIMMOCK et al., 1991).A não

realização de testes para investigar a sanidade dos animais doadores de sangue

objetivando a premunição contra Babesia sp. e Anaplasma sp. exerceu um papel

importante na disseminação do VLB (FLORES et al., 1992).

Nos países tropicais, as elevadas prevalências da LEB podem estar

associadas a fatores como picada de insetos e mordeduras de morcegos

hematófagos e carrapatos (CORDEIRO et al., 1994). Uma significativa via de

infecção para os bovinos são os insetos hematófagos, principalmente naquele

tipo de criação que permite uma maior proximidade entre os animais

(JOHNSON; KANEENE, 1991).

A transmissão pelo sêmen ocorre quando massagem retal das glândulas

anexas é realizada de forma grosseira e incorreta permitindo a contaminação do

sêmen com sangue, quando a colheita é realizada em animais positivos (LUCAS

et al., 1980). A monta natural também é considerada uma via de infecção quando

há a transferência de pequenas quantidades de sangue durante a cópula

(WHITTIER, 1990).

Uma outra forma de infecção seria o contato direto de secreções de

bovinos soropositivos com bovinos soronegativos e a contaminação pode ocorrer

em um prazo tão curto quanto dois meses, porém é necessário um íntimo e

prolongado contato entre os animais (STRAUB, 1978). Na transmissão vertical

(de mãe para filho) a LEB pode ser transferida pela via transplacentária

(FERRER, 1979; VAN DER MAATEN et al., 1981; LASSAUZET et al. ,1991;

HÜBNER et al., 1997) e pelo colostro e/ou leite (MOLNÁR et al., 1998). Uma

importante via de disseminação do VLB é o colostro, através de vacas positivas

para os lactentes (MOLNÁR et al., 1998).

7

4. PATOGENIA E RESPOSTA IMUNE

Uma vez instalado no organismo do hospedeiro, o VLB tem tropismo

pelos linfócitos do tipo B (AIDA et al., 1989). No envelope viral há um

complexo de glicoproteínas (Gp) que desempenham um importante papel na

infecção viral favorecendo a fusão à célula-alvo (ALTANER et al., 1993;

SUZUKI; IKEDA, 1998). A glicoproteína externa, Gp51, une o vírus ao

linfócito, enquanto que a Gp30 ancora o envelope viral na membrana plasmática

da célula infectada (ALTANER et al., 1993; SUZUKI; IKEDA, 1998).

O período de viremia é curto, entre 10 a 12 dias pós-infecção, porém

após este, um longo período de latência pode ser observado antes do início dos

sinais clínicos (PORTETELLE et al., 1978). Durante a infecção inicial, vírions

verdadeiros podem ser produzidos a partir do DNA viral codificado (provírus), e

quando escapam das células hospedeiras podem infectar outras células

(REBHUN, 2000).

A expressão do VLB por um linfócito infectado gera um aumento da

sobrevivência desta célula por estacionar o ciclo celular, desencadeando um

atraso da apoptose fisiológica (STONE et al., 2000). De acordo com Debacq et

al. (2002),um componente fundamental, a modulação da apoptose, parece estar

envolvido na persistência viral e na progressão para a linfocitose induzida pelos

retrovírus.

Apenas uma média de 2 a 5% dos animais infectados podem desenvolver

os linfossarcomas, enquanto que a maioria (30%) desenvolve um quadro de

linfocitose persistente a qual caracteriza-se pelo aumento do número de

linfócitos B circulantes (BUEHRING et al., 1994; DOMENECH et al., 2000).

Em casos pré-tumorais a persistência da linfocitose caracteriza-se pelo

acréscimo de linfócitos B circulantes, ultrapassando os valores normais de

referência, em torno de 40 a 80%, e nem sempre precede a forma tumoral

(BURNY et al., 1985). A sequência de eventos que desencadeia o aumento do

número de linfócitos circulantes ou o desenvolvimento das formas tumorais é

pouco conhecida. Da mesma maneira, não está claro o efeito destas alterações na

função das células envolvidas na resposta imunológica (AZEDO et al., 2008).

8

A forma tumoral da doença se manifesta cerca de 3 a 10 anos de ocorrida

a infecção e tem caráter fatal e caracterizando-se por proliferaçãode linfócitos B

e desenvolvimento de linfomas e/ou linfossarcomas (COCKRELL; REYES,

2000). Estes são descritos como uma infiltração linfocitária exarcebada em

órgãos linfóides e em diversos órgãos que compõem os vários sistemas do

organismo animal (respiratório, circulatório, digestório, genital), colaborando

para a grande variedade de sintomatologia clínica da LEB (BIRGEL, 1982;

CAMARGOS et al., 2002).

Azedo et al. (2008) descreve que a manifestação de linfocitose

persistente nos animais doentes leva a uma menor porcentagem de leucócitos,

devido a uma maior quantidade relativa de linfócitos.

Após o período de viremia tem início a produção de anticorpos contra as

proteínas estruturais da cápsula viral (GARCIA et al., 1995), e o vírus pode ser

neutralizado por anticorpos dirigidos contra a Gp51 do envelope viral

(ALTANER et al., 1993). Porém, depois da produção de anticorpos pelo

organismo infectado, o vírus se protege ficando no limbo linfocitário

(REBHUN, 2000).

Com a persistência da infecção por toda a vida do hospedeiro, o sistema

imune será constantemente estimulado, levando à diminuição da resposta

humoral e celular após longo período de infecção, podendo resultar na

manifestação clínica da doença (GILLET et al., 2007). Assim, a maioria dos

animais infectados pode permanecer assintomática por longos períodos de tempo

até que a doença se manifeste (BUEHRING et al., 1994; DOMENECH et al.,

2000).

5. SINAIS CLÍNICOS

De acordo com os aspectos etiológicos e epidemiológicos, a leucose

bovina é classificada em enzoótica e esporádica (OSHIMA et al., 1980; DIVERS

et al., 1995). A forma enzoótica acomete principalmente os bovinos adultos com

idade entre três e sete anos (FLORES, 1989).

9

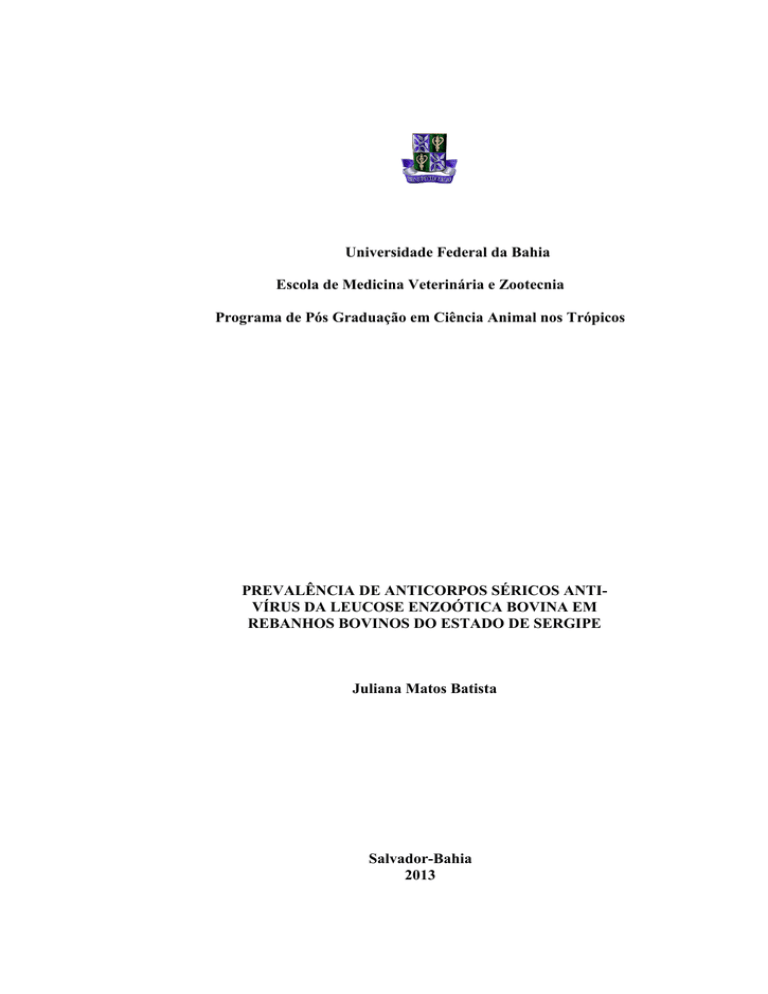

Já a forma esporádica da leucose acomete os bovinos mais jovens e

não é transmissível. Três apresentações clínicas podem ocorrer e sua

classificação é feita de acordo com a idade do animal e localização das massas

tumorais: tímica, juvenil (Figura 1) e cutânea (OSHIMA et al., 1980; JONES et

al., 2000).

Figura 1-Leucose bovina multicêntrica juvenil. (A) Linfonodos parotídeo, préescapular e précural aumentados de tamanho (setas). (B) Linfonodos

pré-escapulares aumentados de tamanho, apresentando superfície de

corte de coloração branco amarelada homogênea. (C) Linfonodos anoretais aumentados de tamanho e agrupados com aspecto de uma

massa multinodular nas superfícies lateral e dorsal do segmento distal

do reto. (D) Linfonodo anorretal apresentando superfície de corte de

coloração branco-amarelada com áreas vermelho-escuras.

Fonte: PEIXOTO, et al., 2008.

Nos animais em que está presente o desenvolvimento da forma

tumoral, são observados os sinais clínicos da LEB, os quais são resultantes da

formação de linfossarcomas, bem como da localização desses tumores (Figura 2)

(JOHNSON; KANEENE, 1991; CAMARGOS et al., 2004).

10

Figura 2- Linfossarcoma bovino: linfonodo pré-escapular direito bastante aumentado de tamanho (seta).

Fonte: http://www.fmv.utl.pt

É comum o aumento de linfonodos superficiais, porém esta hiperplasia

pode ocorrer apenas em tecidos linfóides viscerais. Ocorre, com frequência,

invasão do sistema digestório, sendo comum no abomaso, causando obstruções

ou úlceras que podem manifestar-se clinicamente como anorexia, timpanismo

recorrente e perda de peso. As massas tumorais localizadas na medula espinhal

desencadeiam perturbações neurológicas como paralisia dos membros pélvicos,

e casos de falência cardíaca em bovinos são frequentemente associados àquelas

presentes no miocárdio (JOHNSON; KANEENE, 1991).

Também foram descritas formações tumorais no pulmão, baço, útero,

rins e trato urinário. E os sinais clínicos considerados mais frequentes são

inapetência, indigestão, diarréia, perda de peso, partos distócicos, exoftalmia,

paralisia de membros e alterações neurológicas por compressão de nervos

(CAMARGOS et al., 2004).

Há relatos de que a ação direta do VLB na glândula mamária pode

comprometer a produção de leite dos animais infectados, uma vez que este já foi

encontrado tanto em linfócitos (YOSHIKAWA et al., 1997) quanto nas células

epiteliais da glândula mamária (BUEHRING et al., 1994). Estudos realizados in

vitro demostraram a capacidade do VLB em promover a transformação de

células mamárias, desencadeando uma redução na produção de caseína, e,

possivelmente, induzindo modificações na composição do leite (MOTTON;

BUEHRING, 2003).

Alguns estudos sugerem uma maior produção de leite em vacas

infectadas consequente à maior susceptibilidade dos animais de elevado padrão

11

genético à infecção pelo VLB (JACOBS et al., 1991; POLLARI et al., 1992).

Por outro lado, Brenner et al. (1990) não verificaram diferenças na produção de

leite e nem nos teores da gordura do leite, semelhante as pesquisas

desenvolvidas por Huber et al. (1981) e Tiwari et al. (2007).

A seguir é apresentado um quadro com os principais sinais clínicos

observados nos bovinos infectados (Quadro 1).

Quadro 1- Principais sinais clínicos da forma multicêntrica da Leucose Enzoótica

Bovina, com sua relação anatomopatológica e prováveis causas.

SINAIS CLÍNICOS

Perda de peso

Aumento de linfonodos

superficiais

Baixa de produção de leite

Anorexia

Aumento de

(internos)

Paresia

dos

pélvicos

Anemia

PROVOCADO POR

Diarréia, anorexia, outras causas não determinadas

Presença de linfócitos tumorais

Anorexia, diarréia, mastite, outras causas não

determinadas

Causas não determinadas

linfonodos Proliferação de células tumorais

membros Infiltrações tumorais na região epidural da medula

espinhal

Hemorragia com perda de sangue pelo trato

gastrointestinal, principalmente abomaso

Febre

Necrose tissular, infecções concomitantes, outras

causas não determinadas

Exoftalmia

Infiltração de células tumorais nos tecidos

retrobulbares

Dispnéia

Compressão das vias aéreas por linfonodos

aumentados de volume

Constipação

Compressão do tubo gastrointestinal por linfonodos

aumentados

Alterações

cardíacas Infiltração de células tumorais no miocárdio

(insuficiência cardíaca)

Edema subcutâneo ventral

Insuficiência cardíaca congestiva

Pulso venoso positivo

Insuficiência cardíaca congestiva

Parto distócico

Compressão das vias do parto por linfonodos

aumentados de volume

Morte fetal

Infiltração tumoral na parede do útero

Hidronefrose

Compressão dos ureteres por linfonodos aumentados

Fonte: Adaptado de OLIVEIRA (2000) apud AGOTTANI et al., 2010.

6. DIAGNÓSTICO

O diagnóstico da LEB é fundamental para o controle e erradicação da

doença, podendo ser realizado na patologia clínica e sorologicamente, pela

12

identificação

de

alterações

hematológicas

(“chaves

leucométricas”)

e

identificação de anticorpos específicos, respectivamente (EVERMANN, 1992).

Em 1916, Knuth e Volkmann realizaram no continente europeu os

primeiros estudos sobre as formas de diagnóstico e também de controle da

doença. Também foram estudadas as alterações hematológicas causadas pela

LEB, nos quais ficou constatado que tanto os animais portadores de

linfossarcomas quanto os aparentemente sadios, apresentavam uma alteração no

sangue com leucocitose e acentuada linfocitose, além do aparecimento de

linfócitos atípicos no sangue periférico.

Birgel et al. (1974), foram pioneiros na avaliação de leucogramas de

bovinos positivos para o VLB no Brasil. Eles observaram que o comportamento

leucocitário dos animais europeus não era semelhante ao dos animais criados em

condições climáticas subtropicais devido a fatores raciais, nutricionais, tipo de

manejo e adoção de procedimentos utilizados com frequência em nosso país

como a premunição contra a Babesia sp. e Anaplasma sp.

O VLB é capaz de desencadear um desequilíbrio tanto pelo aumento da

proliferação celular (DEBACQ et al., 2002) quanto pela redução da apoptose

dos linfócitos infectados (DEBACQ et al., 2003; TAKAHASHI et al., 2005),

resultando em uma linfocitose persistente. Esta, por sua vez, deveria ser

considerada como o aumento no número de linfócitos circulantes em três ou

mais desvios-padrões acima da média e mantidos por pelo menos 90 dias, de

acordo com padrões raciais e etários dos animais (MODENA, 1984).

No entanto, segundo experimentos realizados por Birgel (1982), foi

ressaltada uma limitação desta técnica, uma vez que ela identificava apenas

61,5% de animais infectados. Outros pesquisadores muitas vezes não

encontravam diferenças significativas entre o número de linfócitos de animais

reagentes e não reagentes, questionando também sobre a fidelidade diagnóstica

do teste (SCARCI, 1980; RIBEIRO, 1987).

Ainda assim, a principal vantagem das investigações hematológicas seria

identificar os animais positivos antes do aparecimento das formações tumorais

da doença em cerca de 50% dos casos (SCHWARTZ; LEVY, 1994), ressaltando

13

também que a LEB foi controlada na Alemanha e Dinamarca através da

utilização das chaves leucométricas (TOLLE, 1965).

Entretanto, com o uso mais acentuado dos exames sorológicos para

detecção de anticorpos para o VLB, o diagnóstico hematológico baseado em

chaves leucocitárias caiu em desuso, visto que existem diversos fatores que

podem interferir nos constituintes sanguíneos dos animais (MODENA, 1984).

Dentre as técnicas sorológicas já existentes, as mais comumente

utilizadas para a identificação da LEB são: a Imunodifusão em gel de ágar –

IDGA (MILLER; OLSON, 1972), a fixação de complemento (MILLER;

VANDER MAATEN, 1976), a soroneutralização (FERRER et al., 1976), o

radioimunoensaio (MACDONALD; FERRER, 1976), o ensaio imunoenzimático

- ELISA (ALTANER et al., 1982) e a reação em cadeia da polimerase - PCR

(AGRESTI et al., 1993).

O teste de imunodifusão em ágar gel (IDGA), o qual utiliza o antígeno

glicoprotéico da cápsula viral- Gp51, possibilitou a realização de pesquisas que

objetivavam estudar a prevalência dessa enfermidade em rebanhos bovinos

(MILLER; VAN DER MAATEN, 1977).Porém, alguns pontos negativos foram

detectados no teste de IDGA utilizado para diagnosticar a LEB: o teste teria uma

baixa sensibilidade de detectar animais com baixos títulos de anticorpos; animais

infectados recentemente; vacas gestantes próximos de três semanas que

antecedem o parto e vaca com duas semanas de puerpério (FERRER, 1979;

BURRIDGE et al., 1982b; HÜBNER et al., 1996; ERVERMAN; JACKSON,

1997).

O teste de IDGA também não teria a capacidade de diferenciar anticorpos

transferidos de forma passiva para os bezerros via colostro de anticorpos de uma

infecção ativa (BURRIDGE et al., 1982a; VAN DER MAATEN; MILLER,

1990).

Entretanto existem algumas vantagens do uso da técnica de IDGA como

a praticidade, os baixos custos e a facilidade de leitura dos resultados associados

a uma boa especificidade, permitindo que ele seja ainda o teste de eleição para o

levantamento epidemiológico da LEB na maioria dos países (EVERMANN;

JACKSON, 1997).

14

A prova de IDGA ainda continua sendo a mais utilizada para o

diagnóstico da LEB, mesmo após o desenvolvimento de outras técnicas

(MILLER; VAN DER MAATEN, 1977), como o ELISA que pode ser utilizado

no leite e possui maior sensibilidade (JOHNSON; KANEENE, 1992). Esta

sensibilidade superior permite a detecção de anticorpos em rebanhos com

prevalência menor que 1%, enquanto que o IDGA detecta apenas 50% de

animais positivos em amostras séricas agrupadas (JOHNSON; KANEENE,

1992).

Um estudo comparativo entre as técnicas de IDGA e ELISA indireto foi

realizado para diagnosticar o VLB, utilizando como teste confirmatório o

Western blotting (WB). Os resultados mostraram a semelhança de especificidade

entre os testes, porém, o ELISA apresentou uma maior sensibilidade quando

comparado ao IDGA (DOLZ; MORENO, 1999). A técnica de ELISA tem como

vantagem a possibilidade de análise de um grande número de amostras de forma

simultânea.

A proteína p24 é o antígeno mais importante para as técnicas de ELISA e

de WB enquanto que as glicoproteínas Gp51 e Gp30 são de extrema importância

para a técnica de IDGA. A técnica de WB é mais útil em estudos de

caracterização antigênica do vírus (DOLZ; MORENO, 1999).

Entretanto, em algumas situações as técnicas sorológicas podem falhar,

como no periparto e infecções recentes, sendo necessária a utilização de técnicas

mais específicas que detectem diretamente o agente, como a PCR, podendo ser

utilizada de forma complementar a análise sorológica (MARTIN et al., 2001).

A PCR apresentou maior sensibilidade fornecendo resultados positivos

em taxas superiores a 10 e 17% aos métodos de ELISA e IDGA,

respectivamente e possibilitou também a distinção entre bezerros infectados

daqueles animais soropositivos devido a ingestão de anticorpos colostrais

(FECHNER et al., 1996).

Apesar das muitas técnicas existentes e citadas é importante ressaltar que

as técnicas aceitas como teste padrão ouro de diagnóstico pelo “Office

International des Epizooties“, são os testes de IDGA utilizado em soro bovino e

ELISA para soro e leite bovino (OIE, 2010b).

15

A realização de exames histopatológicos em bovinos infectados pode ser

útil na caracterização da apresentação tumoral (YAMAMOTO et al.,1982). A

detecção do antígeno viral por isolamento do vírus não é utilizado na rotina

devido à baixa expressão viral e dificuldades de replicação do mesmo

(ERVERMAN; JACKSON, 1997).

7. EPIDEMIOLOGIA E IMPORTÂNCIA ECONÔMICA

A Leucose Bovina teve como local de origem o continente europeu e a

partir daí difundiu-se para o restante dos continentes (OLSON; MILLER, 1987).

A Alemanha foi o primeiro país no qual a doença foi identificada pela primeira

vez. Em 1983 realizou-se uma investigação epidemiológica onde foi observada

uma prevalência de 0,05% (TIERSEUCHENBERICHT, 1983), porém

atualmente é relatada a erradicação da doença no país (RADOSTITS et al.,

2002).

Na América, indícios revelam que a introdução da infecção neste

continente ocorreu devido à importação de rebanhos bovinos pelos Estados

Unidos logo após a segunda Guerra Mundial (CAMARGOS et al., 2004). No

Brasil, em 1943, Rangel e Machado relataram o primeiro caso da doença quando

realizavam investigações relacionadas a neoplasias dos animais domésticos em

Minas Gerais e descreveram a ocorrência de quatro casos de linfossarcomas em

bovinos (SPONCHIADO, 2008).

Em 1978, Alencar Filho identificou 24 animais reagentes provenientes da

avaliação de 40 amostras séricas bovinas de São Paulo. Desde então, várias

pesquisas foram realizadas e seus resultados demonstram a disseminação da

LEB em todo o país.

As taxas de prevalência da Leucose enzoótica bovina, dependendo do

Estado nos quais pesquisas foram desenvolvidas, variaram de 5,1 a 44,3%, de

acordo com levantamento bibliográfico realizado por Birgel Júnior et al. (2006).

Dos rebanhos examinados verificou-se que 58,9% (656 de um total de 1.113)

destes apresentavam animais infectados pelo VLB e pertenciam a 17 estados do

16

país (Acre, Amazonas, Pará, Rondônia, Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba,

Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro,

São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul). Também foi descrita a ocorrência de

focos da LEB no Espírito Santo, Mato Grosso do Sul e em Santa Catarina

(BIRGEL JUNIOR et al., 2006).

Tabela 1 – Ocorrência da Leucose Enzoótica Bovina (LEB) no Brasil nas regiões

Nordeste, Norte, Sudeste, Centro-Oeste e Sul, segundo o estado, a

técnica diagnóstica e o autor.

(Continua)

Nº. de

amostras

analisadas

Região Nordeste

BA

187

Nº. de

amostras

positivas

Frequência

(%)

Técnica utilizada

14

7,50

ELISA

SARDI et al., 2002

796

326

41,00

IDGA

MATOS et al., 2005

CE

3.430

842

24,50

IDGA

ABREU et al., 1994

MA

920

495

53,80

IDGA

SANTOS, 2010

PB

780

65

8,30

IDGA

SIMÕES, 1998

PE

518

72

15,75

IDGA

MELO et al., 1991

662

213

32,20

IDGA

MENDES, 2009

1.976

333

16,90

IDGA

SILVA, 2001

Região Norte

AC

1.060

103

9,70

IDGA

AM

604

58

9,60

IDGA

PA

668

174

26,00

IDGA

RR

1.060

244

23,00

IDGA

TO

881

326

37,00

IDGA

ABREU et al., 1990

CARNEIRO et al.,

2003

MOLNÁR et al.,

1999

ABREU et al., 1990

FERNANDES et al.,

2009

Região Sudeste

MG

317

90

28,40

IDGA

1.059

308

29,08

IDGA

1.193

618

52,00

ELISA

SANTOS et al., 1985

CAMARGOS et al.,

2002

MEGID et al., 2003

482

20

4,15

IDGA

BIRGEL et al., 1994

1.444

769

53,30

IDGA

746

Região Centro-Oeste

201

26,90

IDGA

GO

239

35,67

IDGA

Estados

PI

SP

RJ

670

Referência

ROMERO e ROWE,

1981

CUNHA et al., 1982

ANDRADE e

ALMEIDA, 1991

17

Tabela 2 – Ocorrência da Leucose Enzoótica Bovina (LEB) no Brasil nas regiões

Nordeste, Norte, Sudeste, Centro-Oeste e Sul, segundo o estado, a

técnica diagnóstica e o autor.

(Continuação)

Nº. de

amostras

analisadas

Estados

Nº. de

amostras

positivas

Frequência

(%)

Técnica utilizada

Referência

Região Sul

PR

SC

268

151

56,34

IDGA

624

254

40,70

IDGA

1.089

534

49,04

IDGA

34

12

35,00

IDGA

250

19

7,60

IDGA

IDGA = Imunodifusão em gel de ágar; ELISA = Ensaio imunoenzimático

Fonte: Adaptado de SPONCHIADO, 2008.

BARROS FILHO et

al., 2010

LEUZZI JÚNIOR et

al., 2003

SPONCHIADO,

2008

CORDEIRO et al.,

1994

LUDERS, 2001

Segundo dados da Tabela 1, a Região Nordeste possui registros da LEB

em praticamente todos os estados e com freqüências variando de 7,5 a 53,80 %,

indicando uma ampla disseminação da doença nesta região (MELO et al., 1991;

ABREU et al., 1994; SIMÕES, 1998; BIRGEL et al., 1999; SILVA, 2001;

SIMÕES et al., 2001; SARDI et al., 2002; MATOS et al., 2005; MENDES,

2009; SANTOS, 2010).

No Estado da Bahia, Távora e Birgel (1991) foram os primeiros

pesquisadores a investigarem a doença nos rebanhos bovinos leiteiros e

verificaram que das 1.084 amostras de bovinos analisadas na região de Itabuna,

174 (16,1%) foram reagentes. Já Matos et al. (2005) verificaram uma

prevalência mais elevada (41%) em estudos realizados em 5 diferentes

municípios (Salvador, Feira de Santana, Catú, Santo Antônio de Jesus e Entre

Rios).

A frequência mais elevada da LEB na região Nordeste foi no Maranhão

(53,8%), verificada por Santos em 2010, possivelmente pela comercialização

intensa de animais com finalidade de melhoramento genético nas bacias leiteiras

submetidas a pesquisa.

O índice encontrado foi associado a uma

comercialização intensa de animais, objetivando melhoria genética, nas bacias

leiteiras estudadas.

18

Em Pernambuco a prevalência variou de 0 a 53,5%, sendo este resultado

relacionado à criação intensiva e um maior grau de sangue taurino dos animais

amostrados (MENDES, 2009).

Na região Norte, as investigações realizadas por Fernandes et al. (2009) e

por Molnár et al. (1999) na mesorregião Ocidental do Tocantins, utilizando a

técnica de IDGA, identificaram as maiores prevalências da região, 37% e 26%,

respectivamente. Para o primeiro autor, o elevado índice decorreu da expansão

negligenciada da bovinocultura leiteira, com a introdução de animais

provenientes de outros Estados. Já Molnár et al. (1999) percebeu que no Pará a

doença estava bastante disseminada na bovinocultura de corte, com predomínio

da criação extensiva.

Na região Sudeste, Megid et al. (2003) identificaram elevada

soroprevalência (52%) na microrregião da Serra de Botucatu, utilizando o teste

de ELISA em animais mestiços nelore e holandês. Ainda em São Paulo, Birgel

Júnior et al. (2006) verificaram em bovinos da raça simental, uma prevalência

variando de 0 a 19,04% em sete municípios (Avaré, Nantes, Vargem Grande do

Sul, Bragança Paulista, Araçoiaba da Serra, Pindamoiangaba e Jarinu).

A região Sul obteve a prevalência mais elevada para LEB no Brasil

(56,34%), sendo identificada por Barros Filho et al. (2010), na qual foram

avaliados bovinos leiteiros das raças Holandesa Preta e Branca, Jersey, PardoSuíço e mestiços da região Metropolitana de Curitiba (PR). O elevado índice

obtido, possivelmente está relacionado à ausência de programas de controle da

doença e a pouca conscientização por parte de produtores e técnicos sobre os

prejuízos desencadeados pela presença do VLB nos rebanhos bovinos.

No Rio Grande do Sul, a pesquisa mais abrangente foi realizada por

Moraes et al. (1996) na qual foram coletadas amostras de 172 municípios,

distribuídos em 9 regiões geográficas. Das 39.799 amostras coletadas, 3.645

(9,2%) foram positivas. No Paraná, a prevalência obtida foi de 49,04% em

bovinos leiteiros de 25 municípios (SPONCHIADO, 2008). Já Frandoloso et al.

(2008), observaram que a prevalência aumentou para 61,56%, caracterizando

uma disseminação mais ampla do vírus.

19

É também na região Sul onde foi observada a menor prevalência nacional

(7,6%), no município de Mafra, Santa Catarina. Um fator em especial foi

considerado relevante pelos pesquisadores, o fato de propriedades com pequenas

criações (menos de 20 animais) apresentarem em média prevalência superior a

outras com uma quantidade maior de animais (LUDERS, 2001).

A ocorrência da LEB em rebanhos mundiais causa grandes prejuízos à

bovinocultura como o descarte de animais com a presença de linfossarcomas,

barreiras internacionais ao comércio de animais soropositivos, decréscimo da

produção leiteira e da gordura do leite, condenação de carcaças em abatedouros,

despesas com medicamentos e serviços veterinários (OIE, 2010a). Com relação

às perdas produtivas ocasionadas por alterações na quantidade e qualidade do

leite de vacas soropositivas existem discordâncias entre diversos estudos

(HUBER et al., 1981; BRENNER et al., 1990; JACOBS et al., 1991; TIUWARI

et al., 2007).

Embora a coleta de sêmen e transferência de embriões sejam realizadas

de maneira adequada, diversos países impõem barreiras à importação desses

materiais podendo gerar prejuízos não só para as centrais de inseminação, mas

também para as indústrias de leite e carne (MILLER; VAN DER MAATEN,

1982).

8. CONTROLE E PREVENÇÃO

Há a necessidade de sensibilizar as autoridades e instituições de pesquisa

com a finalidade de implantar programas profiláticos e de controle da Leucose

Bovina, pois no Brasil ainda não existem programas específicos para prevenir e

controlar a doença e esta não possui tratamento específico, sendo o prognóstico

desfavorável.

Alguns países já erradicaram a LEB como a Dinamarca, Alemanha

(RADOSTIS et al., 2002) e Finlândia (NUOTION et al., 2003), outros estão em

processo de erradicação, como o Canadá (VANLEEUWEN, 2004) e Estados

Unidos (BRUNNER et al., 1997) e ainda outros que não tem programa de

20

certificação de propriedades livres do VLB, como o Brasil (DEL FAVA;

PITUCO, 2003).

Três medidas são consideradas para erradicação da LEB do rebanho,

sendo elas: i, teste e sacrifício, que só deve ser utilizada em rebanhos com baixa

prevalência, porém o custo é elevado; ii, teste e segregação, que pode ser

utilizada em rebanhos com elevada prevalência, porém requer espaço amplo; iii,

teste e implantação de medidas corretivas, que tem custo reduzido, porém são

necessárias várias mudanças no manejo e requer longo período para gerar

resultados (SUH et al., 2005).

O controle da LEB também é tão difícil quanto a erradicação, e é

comprometido pela grande distribuição, pelo elevado número de animais

assintomáticos e pela lenta evolução da doença, além da ausência de informação

dos produtores (JOHNSON; KANEENE, 1991).

Para o controle da disseminação é fundamental a identificação dos

soropositivos, uma vez que os bovinos infectados permanecem portadores e

eliminam o vírus por toda a vida (FERRER, 1979). Por isso é importante realizar

exames sorológicos periódicos (JOHNSON; KANEENE, 1991). Os animais

positivos devem ser descartados, porém quando o descarte for inviável existe

uma alternativa parar reduzir a difusão da infecção através da segregação dos

soropositivos em grupos, com manejo separado (FLORES et al., 1990;

DIGIACOMO, 1992).

É necessário cuidados ao introduzir novos animais no rebanho e

educar os produtores sobre a doença (JOHNSON; KANEENE, 1991), além de

prevenir a transmissão iatrogênica através de fômites ou vetores animados,

adotando medidas que evitem a transferência de células de um doador infectado

para um animal soronegativo. Outra medida importante é a utilização de colostro

livre do vírus. Este, ao ser submetido ao processo de pasteurização

(BAUMGARTENER et al.,1976) ou de congelamento, é capaz de inativar a

infectividade do vírus (MILLER; VAN DER MAATEN, 1982).

Não há a existência de vacinas disponíveis no mercado contra a LEB,

porém algumas pesquisas continuam avançando para o desenvolvimento de uma

vacina para o controle da LEB.

21

A última avaliação nacional sobre a disseminação da doença no Brasil

(BIRGEL JÚNIOR et al., 2006), foi observada uma prevalência nacional de

27,6%. De acordo com a classificação de Shetigara et al., (1986), esta era

considerada média e nos favorecia no sentido da obtenção de bons resultados

desde que, em curto espaço de tempo, fossem criados programas oficias de

controle e erradicação da doença.

OBJETIVOS

Objetivo Geral

Determinar a prevalência sorológica da Leucose Enzoótica Bovina

(LEB) no rebanho bovino do Estado de Sergipe.

Objetivos Específicos

Determinar a prevalência da LEB nos municípios com o maior efetivo de

bovinos do Estado de Sergipe.

Verificar

a

ocorrência

de

sintomatologia

clínica

nos

animais

soropositivos.

Caracterizar os sistemas de criação de bovinos sergipanos.

Contribuir para a implantação de medidas sanitárias mais rigorosas

voltadas para o controle e prevenção da enfermidade nos rebanhos sergipanos.

HIPÓTESE

A presença da Leucose Enzoótica Bovina no Estado de Sergipe e a

caracterização dos sistemas de criação das propriedades revelaram a necessidade

de implantar medidas básicas de controle e prevenção acerca da enfermidade, a

qual é responsável por causar prejuízos econômicos na bovinocultura.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

22

ABREU, J.M.G.; ARAUJO, W. P.; BIRGEL, E. H. Prevalência de anticorpos

séricos anti- Vírus da Leucose Bovina em animais criados na Bacia Leiteira de

Fortaleza, Estado do Ceará. 1994. Arquivos da Escola de Medicina

Veterinária da Universidade Federal da Bahia, v. 17: 67-89.

AGOTTANI, J.V.B., OLIVEIRA, K.B., FAYSANO, L. WARTH, J.F.G. Leucose

Enzoótica Bovina: diagnóstico, prevenção e controle. Paraná 2010. Disponível

em: <http://www.veterinariapreventiva.com.br/leucose.htm>. Acesso em 20 de out

2010.

AGRESTI, A.; PONTI, W.; ROCCHI, M.; MENEVERI, R.; MAROZZI, A.;

CAVALLERI, D.; PERI, E.; POLI, G.; GINELLI, E. Use of polymerase chain

reaction to diagnose leukemia virus infection calves at birth. American Journal

Veterinary Research, v. 54, n. 3, p. 373-378, 1993.

AIDA, Y.; MIYASAKA, M.; OKADA, K.; ONUMA, M.; KOGURE, S.;

SUZUKY, M.; MINOPRIO, P.; LEVY, D.; IKAWA,Y. Further phenotypic

characterization of target cells for bovine leukemia virus experimental infection

in sheep. American Journal of Veterinary Research, v. 50, p. 1946-1951,

1989.

ALENCAR FILHO, R. A. Imunodifusão como recurso diagnóstico da leucemia

linfática crônica em bovinos. O Biológico, v. 44, p. 27-28, 1978.

ALTANER, C.; ZAJAC, V.; BAN, J.A. A simple and inexpensive metod for

detection of BLB infected cattle based on modified ELISA principal.

Zentralblatt für Vetemärmedizin, v. 29, n. 8, p. 583-590, 1982.

ALTANER, C. et al.Envelope glicoprotein gp51 of bovine leukemia virus is

differently glycosylated in cells of various species organ origin. Veterinary

Immunology and Imunopathology, v. 36, p. 163-177, 1993.

ANATOMIA PATOLÓGICA VETERINÁRIA, Universidade Técnica de

Lisboa. Disponível em:

http://www.fmv.utl.pt/atlas/linfoide/paginas_pt/linfoid_037.htm Acesso em:

06/01/2013.

AZEDO, M. R.; GOMES, C. O. M. S.; BLAGITZ, M. G.; SANCHES, B. G. S.;

SOUZA, F. N.; BATISTA, C. F.; SAKAI, M.; SÁ-ROCHA, V. M.; KFOURY

JUNIOR, J. R.; STRICAGNOLO, C. R.; BENESI, F. J.; DELLA LIBERA, A.

23

M. M. P. Influência da leucose enzoótica bovina na função fagocítica de

leucócitos circulantes em animais manifestando linfocitose persistente.

Brazilian Journal Veterinary Research and Animal Science, v. 45, n. 5, p.

390-397, 2008.

BARROS, C. S. L. Leucose Bovina In: RIET-CORREA, F.; SCHILD, A. L.;

MENDEZ, M. LEMOS, R. A. A. Doenças de ruminantes e equinos. 3. ed.

Santa Maria: Pallotti, 2007. v.1, Cap.2, p.159-168.

BARROS FILHO, I. R.; GUIMARÃES, A. K.; SPONCHIADO, D.; KRÜGER,

E. R.; WAMMES, E. V.; OLLHOFF, R. D.; DORNBUSCH, P. T.; BIONDO, A.

W. soroprevalência de anticorpos para o vírus da leucose enzoótica em bovinos

criados na região metropolitana de Curitiba, Paraná. Arquivos do Instituto

Biológico, v.77, n.3, p.511-515, 2010.

BAUMGARTENER, L.; OLSON C.; ONUMA M. Effect of pasteurization and

heat treatment on bovine leukemia virus. Journal of the American Veterinary

Medical Association, v. 169, n. 11, p. 1189 1191, 1976.

BIRGEL JÚNIOR, E. H.; D’ANGELINO, J. L.; BENESI, F. J.; BIRGEL, E. H..

Prevalência da infecção pelo vírus da Leucose dos Bovinos em animais da raça

Jersey, criados no Estado de São Paulo. Pesquisa Veterinária Brasileira. v. 15,

n. 4, p. 93 – 99, 1995.

BIRGEL JUNIOR, E.H.; DIAS, W.M.C.; SOUZA, R.M.; POGLIANI, F.C.;

BIRGEL, D.B.; BIRGEL, E.H. Prevalência da infecção pelo vírus da leucose

dos bovinos em animais da raça simental, criados no estado de São Paulo. Ars

Veterinária, v.. 22, n.2, 122-129, 2006.

BIRGEL, E. H.; ARAÚJO, L. M.; REICHMANN, C. E.; ARAÚJO, W. P;

D’ANGELINO, J. L.; GARCIA, M. Influência da premunição no quadro

leucocitário de bovinos da raça Holandesa importados do Canadá. In:

CONGRESSO BRASILEIRO DE MEDICINA VETERINÁRIA, 14., 1974, São

Paulo. Anais... São Paulo: Sociedade Paulista de Medicina Veterinária, 1974.

p. 161-162.

BIRGEL, E. H. Leucose Enzoótica dos bovinos adultos: aspectos clínicos e

diagnóstico. In BIRGEL, E. H.; BENESI, E. J. Patologia clínica veterinária. 2.

ed. São Paulo: Sociedade Paulista de Medicina Veterinária, 1982. p. 249-260.

24

BIRGEL, E.H.; BENESI, F.J.; D’ANGELINO, J.L.; AYRES, M.C.C.; COSTA,

J.N.; BARROS FILHO, I.R.; BIRGEL JUNIOR, E.H. Prevalência da Leucose

Enzoótica dos Bovinos em zebuínos da raça Nelore, criados no Estado de São

Paulo. Arquivo da Escola Medicina Veterinária Universidade Federal da Bahia,

Salvador, v.17, n.1, p. 55-56, 1994.

BIRGEL, E. H.; AYRES, M. C. C.; BIRGEL JUNIOR, E. H. Prevalência de

anticorpos séricos antivírus da leucose enzoótica dos bovinos, em animais

criados na bacia leiteira do estado de Alagoas, Brasil. In: CONGRESSO

BRASILEIRO DE BUIATRIA, 3., 1999. São Paulo. Arquivos do Instituto

Biológico, v. 66, supl., p. 129, 1999.

BRAGA, F.M., VAN DER LAAN, C.W., Leucose enzoótica bovina. In: RIETCORREA, F.; SCHILD, A.; MÉNDEZ, M.D.C.; LEMOS, R.A.A. (Ed.).

Doenças de ruminantes e eqüinos. São Paulo: Ed. Varela, 2001. p.126-134.

BRENNER, J.; ROSENTHAL, I.; BERNSTEIN, S.; TRAININ, Z. The fat

content of milk from dairy cattle infected with bovine leukosis virus. Veterinary

Research Communications, v. 14, p. 167-171, 1990.

BRUNNER, M. A.; LEIN, D. H.; DUBOVI, E. J. Experiences with the New

York State Bovine Leukosis Virus eradication and certification

program.Veterinary Clinics North America : Food Animal Practice,

Philadelphia, v. 13, n. 1, p. 143-150, 1997.

BUEHRING, G.C.; KRAMME, P.M.; SCHULTZ, R.D. Evidence for bovine

leukemia virus in mammary epithelial cells of infected cows. Laboratory

Investigation, v. 71, n. 3, p. 359-365, 1994.

BURNY, A.; BRUCK, C.; CLEUTER, Y.; COUEZ, D.; DESCHAMPS, J.;

GREGOIRE, D.; GHYSDAEL, J.; KETTMANN, R.; MAMMERICKX, M.;

MARBAIX, G.; PORTELLE, D. Bovine Leukaemia Virus and Enzootic Bovine

Leukosis. Onderstepoort Journal of Veterinary Research, v.52, p.133-144,

1985.

BURNY, A.; CLEUTER, Y.; KETTMANN, R.; MAMMERICKX, M.;

MARBAIX, G.; PORTETELLE, D.; van den BROEKE, A.; WILLEMS, L.;

THOMAS, R. Bovine Leukaemia: facts and hypotheses derived from the study

of an infectious cancer. Veterinary Microbiology, v.17, n.3, p.197-218, 1988.

25

BURNY, A. Bovine leukemia: facts and hypotheses derived from the study of an

infectious cancer. Veterinary Microbiology, Amsterdam, v.17, p. 197-218,

1988.

BURRIDGE, M.J.; THURMOND, M.C.; MILLER, J.M.; CSMERR, M.J.F.;

VANDER MAATEN, M.J. Duration of colostral antibodies to bovine leukemia

virus by serologic tests. American Journal Veterinary Research, Schaumburg,

v.43, n.10, p.1866-1867, 1982 a.

BURRIDGE, M. J.; THURMOND, M. C.; MILLER, J. M.; SCMERR, M. J. F.;

VANDER MAATEN, M.J. Fail in antibody titer to Bovine Leukemia Virus in

the perpai-turient period. Canadian Journal Comparative Medicine, v. 46, n.

3, p. 270- 271,1982b.

CAMARGOS, M.F.; MELO C.B.; LEITE, R.C.; STANCEK, D.; LOBATO,

Z.I.P.; ROCHA, M.A.; SOUZA, G.N.; REIS, J.K.P. Freqüência de

soropositividade para leucose enzoótica bovina em rebanhos de Minas Gerais.

Ciência Veterinária Tropical, v.5, n.1, p.20-26, 2002.

CAMARGOS, M. F.; REIS, J. K. P.; LEITE, R. C. Bovine Leukemia Virus.

Virus Reviews & Research, v. 9, n. 1, p. 44-59, 2004.

COCKERELL, G. L.; REYES, R. A. Bovine Leukemia Virus-Associated

Lymphoproliferative Disorders. In: SCHALM, O. W.; FELDMAM, B. F.;

ZINKL, J. G.; JAIN,N. C. Schalm’s veterinary hematology. 5. ed. Lippincott:

Williams; Willians, 2000. p. 614-619.

CORDEIRO, J. L. F.; DESCHAMPS, F. C.; MARTINS, E.; MARTINS, V. M.

V. Identificação e controle da leucose Enzoótica Bovina (LEB) em um rebanho

leiteiro. Pesquisa Agropecuária Brasileira, v. 29, n. 8, p. 1287-1292, 1994.

DAHLBERG, J. E. An overview of retrovirus replication. Advances Veterinary

Science Compedium Medical, v.32, p.1-35, 1988.

DEBACQ, C.; ASQUITH, B.; KERKHOFS, P.; PORTETELLE, D.; BURNY,

A.; KETTMANN, R.; WILLEMS, L. Increased cell proliferation, but not

reduced cell death, induces lymphocytosis in bovine leukemia virus -infected

sheep. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States

of America, v. 99, n. 15, p. 10048- 10053, 2002.

26

DEBACQ, C.; ASQUITH, B.; REICHERT, M. et al. Reduced Cell Turnover in

Bovine Leukemia Virus-Infected, Persistently Lymphocytotic Cattle. Journal of

Virology, v. 77, n. 24, p. 13073-13083, 2003.

DEL FAVA, C.; PITUCO, E. M. Infecção pelo vírus da Leucemia Bovina

(BLV) no Brasil. O Biológico, São Paulo, v. 65, n. 1, p. 3-10, 2003.

DIGIACOMO, R.F. The epidemiology and control of bovine leukemia virus

infection. Veterinary Medicine, n. 3, p. 248-257, 1992.

DIMMOCK, C.K.; CHUNG Y.S.; MACKENZIE, A.R. Factors affecting the

natural transmission of bovine leukaemia virus infection in Queensland dairy

herds. Australan Veterinary Journal, v. 68, n. 7, p. 230-233, 1991.

DOLZ, G.; MORENO, E. Comparison of agar gel immunodiffusion test,

enzyme-linked immunosorbent assay and western blotting for the detection of

BLV antibodies. Zentralbl. Vetmed. BEIH., v. 46, n. 8, p. 551- 558, 1999.

DOMENECH, A. et al. In vitro infection of cells of the monocytic/macrophage

lineage with bovine leukaemia virus. Journal of General Virology, n. 1, p. 109118, 2000.

EVERMANN, J.F. A look at how bovine leukemia virus infection is diagnosed.

Symposium on bovine leukemia virus infection. Veterinary Medicine, n. 3, p.

272-278, 1992.

EVERMANN, J. F.; JACKSON, M. K. Laboratory diagnostic tests for retroviral

infection in dairy and beef cattle. Veterinary Clinics North America: Food

Animal Practice, Philadelphia, v. 3, n. 1, p. 87-106, 1997.

FECHNER, H. et al. Evaluation of polymerase chain reaction (PCR) application

in diagnosis of bovine leukaemia virus (BLV) infection in naturally infected

cattle. Zentralbl Vetmed BEIH., v. 43, n. 10, p. 621-630, 1996.

FERNANDES, C. H. C.; MELO, L. E. H.; TENÓRIO, T. G. S.; MENDES, E. I.;

FERNANDES, A. C. C.; RAMALHO, T. R. R. MOURA SOBRINHO, P. A.;

MOTA, R. A. Soroprevalência e fatores de risco da infecção pelo vírus da

leucose dos bovinos em rebanhos leiteiros da região norte do Estado do

Tocantins, Brasil. Arquivos do Instituto Biológico, v. 76, n. 3, p. 327-334,

2009.

27

FERRER, J.F.; DIGILO C.A. Development of in vitro infectivity assay for Ctype bovine leukemia virus. Cancer Research, v. 36, p. 1068, 1976.

FERRER, J.F. Bovine leukosis: Natural transmission and principles of control.

Journal of the American Veterinary Medical Association, Schaumburg, v.

175, n. 12, p. 1281-1286, 1979.

FERRER, J.F.; GIBBS, E.R.P.J.; MURPHY, F.A. Veterinary Virology. 2nd ed.

Sandiego: Academia Press, 1993. p. 561-595.

FLORES, E. F. Leucose enzoótica bovina: Estudos soroepidemiológicos,

histológicos e hematológicos em rebanhos leiteiros do município de Santa

Maria. 1989. 103f. Dissertação (Mestrado em Medicina Veterinária).

Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 1989.

FLORES, E.F.; WEIBLEN, R.; REBELATO, M.C. Aspectos epidemiológicos

da infecção pelo vírus da Leucose Bovina (VLB) na região central do Rio

Grande do Sul. Hora Veterinária, v. 10, n. 58, p. 35-29, 1990.

FLORES, E. F.; WEIBLEN, R.; OLIVEIRA, C.; KREUTZ, L. C. Anticorpos

contra o vírus da leucose bovina (VLB) em soro de bovinos provenientes da

República Oriental do Uruguai. A Hora Veterinária, v. 12, n. 68, p. 5-8, 1992.

FRANDOLOSO, R.; ANZILIERO, D.; SPAGNOLO, J.; KUSE, N.; FIORI, C.;

SCORTEGAGNA, G. T.; BARCELLOS, L. J. G.; KREUTZ, L. C.. Prevalência

de Leucose Enzoótica Bovina, Diarréia Viral Bovina, Rinotraqueíte Infecciosa

Bovina e Neosporose Bovina em 26 propriedades leiteiras da região nordeste do

Rio Grande do Sul, Brasil. Ciência Animal Brasileira, v. 9, n. 4, p. 1102-1106,

2008.

GARCIA. M. Avaliação de leucograma de fêmeas bovinas da raça

Holandesa Branca e Preta naturalmente infectada pelo vírus da leucose

bovina. 65 p. Dissertação (Mestrado em Patologia Bovina) - Faculdade de

Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1989.

GARCIA, M.; D’ANGELINO, J.L.; BIRGEL, E.H. Leucose Bovina no Brasil.

Comunicações Cientificas da Faculdade de Medicina Veterinária e

Zootecnia da Universidade de São Paulo, v.15, n.1, p.31-9, 1991.

GARCIA, M.; BASTOS, P. A.; BARROS FILHO, I. R.; LIBERA, A. M. M. P.

D.; COUTINHO, S. D. A.; RAMOS, M. C. C.; LOURENÇO, A.; SILVA, M. M.

28

Efeito da infecção pelo vírus da leucose na ocorrência de mastite em bovinos. A

Hora Veterinária, v. 15, n. 88, p. 41-44, 1995.

GILDEN, R.V.; LONG, C. W.; HANSON, M.; TONI, R.; CHARMAN, H. P.;

OROSZIAN, S.; MILLER, J. M.; VAN DER MAATEN, M. J. Characteristics of

the major internal protein and RNA-dependent DNA polymerase of bovine

leukemia virus. Journal of General Virology, v. 29, p. 305, 1975.

GILLET, N.; FLORINS, A.; BOXUS, M.; BURTEAU, C.; NIGRO, A.;

VANDERMEERS, F.; BALON, H.; BOUZAR, A. B.; BEFOICHE, J.; BURNY,

A.; REICHERT, M.; KETTMAN, R.; WILLEMS, L. Mechanisms of

leukemogenesis induced by bovine leukemia virus: prospects for novel antiretroviral therapies in human. Retrovirology, v. 4, n. 18, p. 4-18, 2007.

HUBER, N. L.; DIGIACOMO, R. F.; EVERMANN, J. F.; STUDER, E. Bovine

leukemia virus infection in a large Holstein herd: prospective comparison of

production and reproductive performance in antibody-negative and antibody

positive cows. American Journal of Veterinary Research, v. 42, n. 9, p. 14771481, 1981.

HÜBNER, S. O.; WEIBLEN, R.; TOBIAS, F. L.; CANCIAN, N.; BOTTON, S.

A.; OLIVEIRA, M.; ZANINI, M. Evolução da imunidade passiva contra o vírus

da leucose bovina. Pesquisa Veterinária Brasileira, Brasília, v. 16, n. 2/3, p.

87-90, 1996.

HÜBNER, S. O.; WEIBLEN, R.; MORAES, M. P.; SILVA, A. M.; CARDOSO,

M.J.L.; PEREIRA, N.M.; ZANINI, M. Infecção intra-uterina pelo vírus da

leucose bovina. Revista Brasileira de Reprodução Animal, Belo Horizonte, v.

21, n. 4, p. 8- 11, 1997.

JACOBS, R. M.; HEENEY, J. L.; GODKIN, M.; LESLIE, K. E.; TAYLOR, J.

A.; DAVIES, C.; VALLI, V. E. O.. Production and Related Varables in Bovine

Leukaemia Virus-Infected Cows. Veterinary Research Communication, v. 15,

p. 463-474, 1991.

JOHNSON, R.; KANEENE, J. B. Bovine Leukemia Virus: Part II. Risk factors

of transmission. Compendium of Continuing Education for the Practicing

Veterinarian, v. 13, n. 4, p. 681-691, 1991.

29

JOHNSON, R.; KANEENE, J. B. Bovine Leukemia Virus and Enzootic Bovine

Leukosis. Veterinary Bulletin, Farnham Royal, v. 62, n. 4, p. 287-311, 1992.

JONES, T. C. et al. Patologia veterinária. 6.ed. São Paulo: Manole, 2000.

1415p.

KNUTH, P.; VOLKMAN, O.; Untersuchungen über die limphozymotose des

Rindes. Zeitschrift für Infektionskrankheiten Parasitärekrankenheite und

Hygine Haustiere, v. 17, p. 393-467, 1916.

KUFE, D. W.; POLLOCK, R. E.; WEICHSELBAUM, R. R.; BAST, R. C., Jr.;

GANSLER, T. S.; HOLLAND, J. F.; FREI III, E. Cancer medicine. Hamilton:

BC Decker Inc, 2003.

LASSAUZET, M. L. G.; THURMOND, M. C.; JOHSON, W. O.; HOLMBERG,

C.A. Factors Associated with in utero or periparturient transmission of Bovine

Leukemia virus in calves on a California Dairy. Canadian Journal of

Veterinary Research, v. 55, p. 264-268, 1991.

LEITE, R.C.; LOBATO, Z.I.P.; CAMARGOS, M.F. Leucose enzoótica bovina.

Revista do Conselho Federal de Medicina Veterinária, v.7, n.24, p.20-28,

2001.

LUCAS, M.H.; DAWSON, M.; CHASEY, D.; WIBBERLEY, G.; ROBERTS;

D.H. Enzootic bovine leucosis virus in semen. Veterinary Research, v. 106, n.

6, p. 128, 1980.

LUDERS, M. A. Prevalência de Anticorpos contra o Vírus da Leucose

Enzoótica Bovina em fêmeas com mais de dois anos no Rebanho de Bovinos

Leiteiros no Município de Mafra-SC. Lages, 2001. 30p. Monografia –

Universidade do Estado de Santa Catarina.

MARTIN, D.; ARJONA, A.; SOTO, I. et al. Comparative Study of PCR as a

Direct Assay and ELISA and AGID as Indirect Assays for the detection of

Bovine Leukaemia Virus. Journal of Veterinary Medicine B, v. 48, p. 97-106,

2001.

MATOS, P. F.; BIRGEL JUNIOR, E. H.; BIRGEL, E. H. . Leucose enzoótica

dos bovinos: prevalência de anticorpos séricos em bovinos criados na Bahia e

comparação entre resultados do teste de Elisa e da imunodifusão em gel de ágar.

30

Brazilian Journal of Veterinary Research the Animal Science, v. 42, p. 171180, 2005.

MCDONALD, R.; FERRER, J. F. Detection, quantitation and caracterization of

the major internai virion of the bovine leukemia virus by raio imunoassay.

Journal of the National Cancer Institute, v. 57, n. 4, p. 875-882, 1976.

MEGID, J.; NOZAKI, C. N.; KURODA, R. B. S.; CRUZ, T. F.; LIMA, K. C.

Ocorrência de Leucose Enzoótica Bovina na Microrregião da Serra de Botucatu.

Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, v. 55, n.5, p.645646, 2003.

MELO, C. B.; OLIVEIRA, A. M.; FIGUEIREDO, H. C. P. et al. Prevalência de

anticorpos contra Herpesvírus Bovino-1, vírus da Diarréia Bovina a Vírus e

Vírus da Leucose enzoótica Bovina em bovinos do Estado de Sergipe, Brasil.

Revista Brasileira de Reprodução Animal, v. 21, p. 160, 1997.

MELO, L. E. H. Leucose Enzoótica dos Bovinos. Prevalência da infecção em

rebanhos leiteiros criados no Agreste Meridional do Estado de

Pernambuco. São Paulo: 1991. 102p. Dissertação (Mestrado), Faculdade de

Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo – Patologia

Bovina.

MENDES, E. I. Avaliação da intercorrência entre leucose enzoótica e

tuberculose bovina em vacas leiteiras do Estado de Pernambuco. Recife,

2009. 54p. Tese (Doutorado) - Universidade Federal Rural de Pernambuco.

MERKT, H.; GIUDICE, J. C. O.; MÜLLER, J. A. Leucose Bovina: concepção

moderna e primeira verificação da doença no Rio grande do Sul. Revista de Escola