Supl SM 28

Critérios de admissão e continuidade de cuidados em CAPS do Município do Rio

de Janeiro

Admission criteria and continuity of care in Rio de Janeiro’s CAPS

Admissão e continuidade de cuidados CAPS/RJ

Resumo: Estudo de três CAPS do município do RJ com dois objetivos: 1 depreender os critérios utilizados pelas equipes para admitir e encaminhar

pacientes e 2 - avaliar a continuidade de cuidados nos CAPS. Método: Pesquisa

qualitativa nos moldes de uma avaliação participativa. Desenho do estudo: Do

universo dos pacientes admitidos para tratamento no CAPS e encaminhados

para a rede de saúde nos seis meses anteriores ao inicio da pesquisa foram

sorteados 15 casos admitidos e 15 casos encaminhados; os casos foram

discutidos nas reuniões de equipe a partir de um roteiro estruturado e analisados

tomando-se como foco os critérios apontados pela equipe para a tomada de

decisão de admitir o paciente para tratamento no CAPS ou encaminhá-lo para

a rede. A continuidade de cuidados foi estudada por pesquisa em prontuário,

informações da equipe e dos próprios pacientes e/ou familiares seis meses após

a absorção ou encaminhamento do paciente. Resultados: de acordo com as

equipes os CAPS matriculam os pacientes com diagnóstico de psicose

(esquizofrenia), história de internações prévias, funcionamento social pobre e

rede de apoio pequena e encaminham pacientes com transtornos ansiosos e

depressivos, boa adesão a tratamento ambulatorial, bom funcionamento social e

presença de rede social. Quanto à continuidade de cuidados após 6 meses, 8

pacientes em 27 tiveram o seu destino desconhecido. Discussão: São admitidos

para tratamento no CAPS pacientes que se encaixam na definição de um

Transtorno Mental Severo e Persistente. Quanto ao seguimento, a continuidade

de cuidado foi apontada como um problema. O estudo levanta algumas

hipóteses de por que os CAPS estariam com dificuldade de seguir os pacientes

– número insuficiente de serviços, nenhuma articulação com Programa de

Saúde da Família, cuja rede é pequena no RJ, e ausência de um profissional de

ligação entre o serviço e a comunidade.

Descritores: Centros de Atenção Psicossocial/CAPS; Continuidade da

Assistência ao Paciente; Admissão do Paciente; Transtorno Mental Severo e

Persistente/TMSP; Assistência à Saúde.

Objectives:

This pilot study aimed to elucidate the intake criteria for enrolment of patients

who have been referred to the Centres for Psychosocial Treatment (CAPS) and

evaluate the continuity of care on a small group (N.30) of them.

1

Methods:

In this qualitative study, we randomly selected 15 cases which were enrolled in

CAPS and 15 cases which were referred for treatment elsewhere. We discussed

with CAPS all the cases selected from an assessment outline prepared by the

team research. We discussed the criteria used to decide whether to enrol or to

refer a patient elsewhere for treatment. We ascertained the status of all selected

cases at 6-month by reviewing the medical records, carrying out personal

observation of the patients and contacting their family members, as well as

elucidating the daily workings of the CAPS teams.

Results:

The CAPS intake criteria called for patients diagnosed with psychosis

(schizophrenia), having history of previous hospitalizations, poor social

functioning and small support network to be enrolled in their services. On the

other hand, patients with anxiety disorders and depression, good adherence to

outpatient treatment and having good social network were to be referred to

alternative services. At six months follow-up of our sample, we found that 8

patients out of 27 had not either been enrolled or referred to alternative services.

Concluding remarks:

The CAPS teams assessed in this study used a narrow definition of mental

health disorders in their intake. They enrol patients who fit the definition of people

with severe and persistent mental illness. Continuity of care is identified as a

problem in the studied sample. This might be due, first, to the insufficient number

of community mental health services and, second, to a lack of a liaison and

interconnection with family health programs and the community at large.

Key-words: Community Mental Health Center; Continuity of Care; Patient

Admission; Severe and Persistent Mental Illness; Community Care Networks;

Patients Dropouts; Delivery of Health Care.

Introdução

A Reforma psiquiátrica brasileira baseia-se em uma rede de cuidados na

comunidade composta por Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), Serviços

Residenciais Terapêuticos (SRT), Centros de Convivência, Ambulatórios de

Saúde Mental e Hospitais Gerais e caracteriza-se por ser essencialmente

pública e de base municipal. Os CAPS são articuladores estratégicos desta rede

e da política de saúde mental num determinado território. Têm como função

organizar a rede de atenção às pessoas com transtornos mentais prestando

atendimento clínico em regime de atenção diária, promovendo a inserção social

de pessoas com transtornos mentais através de ações inter-setoriais, regulando

a porta de entrada da rede de assistência em saúde mental na sua área de

atuação e dando suporte à atenção à saúde mental na rede básica.

2

O nosso estudo dos CAPS do município do Rio de Janeiro teve como

proposição inicial a integração dos mesmos com a rede de assistência à saúde e

de serviços sociais de sua área de atuação. No entanto, o trabalho exploratório

do campo nos levou a questões anteriores à própria integração e que diziam

respeito à identidade do CAPS. A que paciente o CAPS se destina? O que

ocorre quando um paciente chega ao CAPS? Que destino o paciente tem em

termos de tratamento a partir de sua vinda ao CAPS? Assim, focamos a

pesquisa na porta de entrada do CAPS, objetivando conhecer os critérios

utilizados pelas equipes para admitir e encaminhar pacientes que chegam aos

CAPS, considerando que através da explicitação desses critérios poderíamos

definir o perfil do paciente considerado um paciente de CAPS pelas equipes.

Uma vez feito isso, estudamos o destino dos pacientes seis meses após serem

admitidos ou encaminhados para outros serviços da rede, a fim de verificar as

conseqüências da admissão ou encaminhamento dos pacientes ao longo do

tempo. A pesquisa cumpriu portanto dois objetivos: conhecer os critérios

utilizados pelas equipes para admitir e encaminhar pacientes que chegam aos

CAPS e conhecer o destino dos pacientes seis meses após serem admitidos ou

encaminhados para outros serviços da rede.

O município do Rio de Janeiro

No município do Rio de Janeiro, o Programa de Saúde Mental, iniciado na

década de 1990, tem privilegiado ações dirigidas ao cuidado do paciente com

transtornos mentais severos e persistentes através da implantação de CAPS e

serviços residenciais. Em 1995, foi realizado no município o 1º Censo da

População dos Internos em Hospitais Psiquiátricos, estabelecendo- se a partir

de então uma política de reversão do modelo hospitalar para o comunitário. No

ano seguinte, foi criado no bairro de Irajá o primeiro CAPS da cidade, iniciando o

processo de implantação dos CAPS nas regiões com notória deficiência de

serviços de saúde mental no município

No Município do Rio de Janeiro existem hoje ativos (credenciados e em

credenciamento) 10 CAPS II, 3 CAPSi e 1 CAPSad. Em dezembro de 2007,

3.246 usuários estavam regularmente matriculados nos CAPS II da rede de

atenção, sendo em sua maioria uma clientela jovem, homens e mulheres, entre

20 e 50 anos, com uma concentração maior entre 30 e 49 anos, a maior parte

(63,83%) com diagnóstico de Transtornos do Espectro Esquizofrênico (F20-29

CID 10).1

O projeto de pesquisa

Em 2005, a FAPERJ, em parceria com o MS e o CNPq, lançou um edital

para pesquisas vinculadas a avaliação e melhoria do Sistema Único de Saúde

(SUS) do Estado do Rio de Janeiro. O Instituto de Psiquiatria da UFRJ, a

Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro e o Instituto Franco Basaglia

se reuniram para a realização do estudo descrito a seguir.

1

Terto, Adilson; Sávio, Domingos; Almeida, Neli de; Processi, Verônica (Org.) Relatório Técnico

dos centros de Atenção Psicossocial (CAPS II) – Secretaria Municipal de Saúde – SMS/Rio –

Gerencia de Saúde Mental – ano 2007, consolidação da rede de atenção psicossocial –

Convênio n. 027/06 – IFB/SMS, Instituto Franco Basaglia, mimeo, 2008.

3

O projeto de pesquisa foi submetido ao comitê de ética em pesquisa do

Instituto de Psiquiatria do Rio de Janeiro, tendo sido obtida aprovação para a

sua realização (n.1406).

Objetivos

Conhecer os critérios utilizados pelas equipes para admitir e encaminhar

pacientes que chegam aos CAPS e conhecer o destino dos pacientes seis

meses após serem admitidos ou encaminhados para outros serviços da rede.

Método

O método consistiu em uma pesquisa de avaliação participativa. Na

avaliação participativa, “os pesquisadores colaboram de forma integrada com os

indivíduos, grupos ou comunidades que desempenham um papel no programa

que está sendo avaliado” (Cousins 2 (1998)) e o curso da avaliação pode ir se

modificando na medida do avanço do próprio processo avaliativo (Guba 3

(1989);). Esta participação se deu em dois eixos distintos: 1 - reuniões semanais

de equipe dos serviços, que foram utilizadas pelos pesquisadores como espaço

de coleta de dados; 2 – reuniões do conselho consultivo, constituído pelos

pesquisadores e por um representante de cada um dos CAPS tipo 2 do

município do RJ, que reuniu-se a cada três meses para partilhar os rumos da

pesquisa, validar dados encontrados pelos pesquisadores e discutir futuros

encaminhamentos.

Foram seguidos os seguintes passos metodológicos:

1 –Convocação do conselho consultivo e definição do(s) serviço(s) a

ser(em) tomado(s) como objeto de investigação. A escolha recaiu sobre três

CAPS: CAPS Rubens Corrêa (Irajá), CAPS Pedro Pelegrino (Campo Grande) e

CAPS Simão Bacamarte (Santa Cruz), por serem os CAPS mais antigos e por

suas equipes terem se oferecido como campo de investigação;

2 – Participação na reunião de equipe na qual foi preenchida uma ficha

elaborada pela equipe de pesquisa com dados da estrutura, processo e missão

do serviço;

3 – Sorteio de 5 pacientes admitidos para tratamento no CAPS e 5

pacientes encaminhados para rede de saúde em cada um dos três CAPS

estudados, perfazendo um total de 30 pacientes sorteados, 15 admitidos para

tratamento no CAPS e 15 encaminhados para a rede de saúde. Este sorteio se

deu a partir do universo de todos os pacientes admitidos para tratamento no

CAPS ou encaminhados para tratamento na rede de saúde nos seis meses que

antecederam o inicio da pesquisa;

4 – Discussão de cada um dos casos sorteados nas reuniões de equipe a

partir de um roteiro elaborado pela equipe de pesquisa;

5 – Retorno aos CAPS, seis meses depois, para conhecer o destino dos

pacientes inicialmente matriculados e encaminhados, através de pesquisa em

prontuário, informações da equipe e dos próprios pacientes e/ou familiares.

4

Análise dos dados: todas as reuniões de equipe foram gravadas,

transcritas e seus conteúdos posteriormente analisados. Na discussão dos

casos sorteados o foco da análise foram os critérios apontados pela equipe

como aqueles utilizados para a tomada de decisão de matricular o referido

paciente para tratamento no CAPS ou encaminhá-lo para a rede de saúde.

Resultados

Conforme descrito acima, dos 30 casos selecionados aleatoriamente dos

CAPS de Santa Cruz, Campo Grande e Irajá, 3 foram excluídos da amostra final,

pois ao longo das discussões destes casos verificou-se que ainda não havia um

encaminhamento final dos mesmos, não tendo sido possível alocá-los em

nenhum dos dois grupos de desfecho de nossa amostra de análise – admitido

para tratamento no CAPS ou encaminhado para tratamento na rede de saúde.

Dos 27 restantes, 13 foram encaminhados para a rede de saúde e 14

matriculados nos CAPS. O que teria levado às equipes a se decidirem pela

admissão ou encaminhamento dos pacientes?

Na primeira visita aos CAPS verificamos a existência de diferentes

concepções sobre os objetivos do serviço e sobre a constituição da clientelaalvo, havendo, no entanto, um ponto de concordância entre as três equipes

estudadas, qual seja, o de que o CAPS é o local mais apropriado para o

acolhimento da clientela “grave”. O que seria, entretanto, essa clientela “grave”?

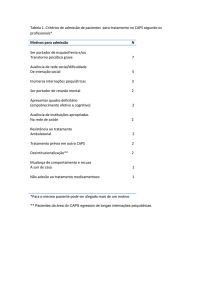

Os motivos alegados pelas equipes dos serviços para admitir ou

encaminhar os pacientes encontram-se expostos nas tabelas 1 (critérios para a

admissão) e 2 (critérios para encaminhamento).

Em relação à continuidade de cuidado seis meses após a decisão de

admissão ou encaminhamento do pacientes, os resultados também estão

apresentados nas tabelas 3 (pacientes admitidos para tratamento nos CAPS) e 4

(pacientes encaminhados para outros serviços da rede de saúde).

Discussão:

Critérios para admissão ou encaminhamento de um paciente avaliado

pelos CAPS – a clientela alvo dos CAPS

Podemos classificar os critérios utilizados pelas equipes para a admissão

ou encaminhamento dos pacientes referidos aos CAPS em critérios ligados ao

diagnóstico (diagnósticos de esquizofrenia, por exemplo, tendem a levar a

admissão para tratamento no CAPS, enquanto diagnósticos de transtornos

dissociativos, de ansiedade ou depressivos leves, tendem a gerar um

encaminhamento para a rede de saúde); critérios ligados a sintomatologia

(paciente em quadro psicótico agudo ou com sintomatologia negativa importante

– empobrecimento – tendem a ser admitidos e pacientes estabilizados, sem

sintomatologia psicótica no momento tendem a ser encaminhados); critérios

relacionados a melhor ou pior prognóstico (história de “inúmeras internações

anteriores”, “uso de álcool e drogas”, “não adesão a tratamento” ambulatorial

tendem a gerar admissão do paciente, enquanto que “boa resposta ao

5

tratamento clínico”, “estabilização com o tratamento”, “boa adesão ao tratamento

medicamentoso”, “boa adesão ao ambulatório” tendem a gerar encaminhamento

do paciente para a rede); critérios ligados ao grau de suporte social/autonomia

do paciente tais como “afastamento da família”, “afastamento social”, “saída do

sistema penitenciário” ou “alta após

uma longa internação”

(desinstitucionalização) gerando admissão e “bom suporte social e familiar” e

“boa autonomia” gerando encaminhamento; critérios ligados a constituição da

própria rede de saúde – a ausência de serviços na rede para acompanhamento

dos pacientes ou a indisponibilidade de vagas, gerando admissão independente

do diagnóstico ou situação sintomática e de suporte do paciente naquele

momento.

Portanto, a admissão ou encaminhamento dos pacientes nos três CAPS

da rede municipal de saúde do Rio de Janeiro estudados baseou-se em um

entrecruzamento destes cinco aspectos – diagnóstico,

sintomatologia,

indicadores de prognóstico, suporte social/autonomia, rede de serviços de saúde

disponível.

Como a literatura internacional define um paciente com Transtorno Mental

Severo e Persistente (TMSP), paciente identificado pelas portarias do Ministério

da Saúde como um paciente elegível para o CAPS (portaria 226 e 336/MS)?

Estariam os técnicos dos CAPS estudados no Município do Rio de Janeiro,

elencando como critérios para absorver para tratamento critérios semelhantes

aos da literatura internacional?

Schinnar e cols 10 (1990), em um artigo de revisão levantaram 17

definições de TMSP ao longo dos anos 80. Nos concentraremos para nossa

discussão na definição do National Institute of Mental Health (NIMH). Esta

definição foi criada a partir de um grupo de trabalho instituído em 1987 com o

objetivo de chegar a um consenso a respeito dessa categoria. Ela leva em conta

três aspectos – diagnóstico, incapacidade e duração do transtorno. Em relação

ao diagnóstico, são considerados os diagnósticos de Psicose não orgânica ou

Transtorno de Personalidade; em relação as incapacidades, devem estar

presentes pelo menos três das seguintes disfunções – comportamento social

demandando intervenção pelo sistema de saúde ou judiciário, prejuízo leve nas

atividades da vida diária ou necessidades básicas, déficit moderado no

funcionamento social, déficit moderado na performance de trabalho, déficit

moderado nas performances não ligadas ao trabalho; em relação a duração,

leva-se em conta uma história de doença mental com hospitalizações prévias ou

tratamento ambulatorial para acompanhamento de uma doença ou incapacidade

a longo prazo. (A operacionalização desse critério foi feita levando-se em conta

uma história de dois anos de doença mental ou de tratamento por dois anos ou

mais).

Em 2000, Ruggeri e cols 9 publicaram um outro artigo também a respeito

da definição e prevalência dos Transtornos Mentais Severos e Persistentes.

Neste artigo, os autores apresentam e testam uma segunda definição de TMSP

do NIMH, em relação à primeira. A primeira mantém os três critérios que vimos

acima – diagnóstico de psicose, tempo de contato com serviços de saúde igual

ou maior que dois anos e GAF (Global Assessment of Function) igual ou menor

6

que 50, e é chamada de definição estreita (neste caso, priorizou-se o

diagnóstico de psicose, sem incluir os transtornos de personalidade). A segunda

utiliza apenas os dois últimos critérios, excluindo a dimensão do diagnóstico da

definição e por isso é considerada “ampla”.

O maior interesse desse artigo para a nossa discussão é a constatação

dos autores de que a definição estreita de TMSP, aquela que leva em conta o

diagnóstico de psicose para considerar o paciente como portador de um TMSP,

deixa de lado grande parte dos pacientes que entrariam na definição caso

fossem utilizados apenas os critérios de tempo de contato com serviços e

incapacidade (definição mais ampla). Quando foi considerada a definição bidimensional (definição ampla), 58% dos pacientes da amostra tinham

diagnóstico de psicose e 42 % não. Portanto cabe a pergunta se é legitimo

deixar de considerar uma proporção tão grande de pacientes quando estamos

planejando serviços para portadores de TMSP. Na análise exploratória dos

dados, os diagnósticos de não psicose que surgiram com maior freqüência

foram os de transtorno de personalidade, alcoolismo e uso de outras drogas.

A partir do que vimos na discussão acima sobre os TMSP podemos dizer

que os CAPS que estudamos estão acolhendo para tratamento pacientes com

TMSP?

Verificamos a partir da fala dos profissionais dos CAPS que os critérios

para a admissão dos pacientes podem ser classificados a partir de cinco

aspectos: diagnóstico, sintomatologia, indicadores de prognóstico, suporte

social/autonomia, rede de serviços de saúde disponível na área. A definição

estreita (tri-dimensional) do NIMH leva em conta o diagnóstico, o tratamento de

dois anos ou mais em serviços de saúde e GAF menor ou igual a 50, enquanto

que a definição ampla (bi-dimensional) leva em conta apenas os dois últimos

fatores. Em relação, portanto, a definição do NIMH podemos dizer que os

profissionais dos CAPS estão utilizando parte da definição estreita, pois levam

em conta o diagnóstico (e em nosso caso principalmente o diagnóstico de

transtornos do espectro da esquizofrenia) e incapacidade (GAF menor ou igual a

50, uma vez que o GAF contempla aspectos da sintomatologia, indicadores de

prognóstico, suporte social e autonomia). Não há referencia formalizada entre os

profissionais do CAPS a respeito do tempo de tratamento, muito embora surjam

nas falas a idéia de um paciente com história de longo tratamento psiquiátrico,

várias internações prévias etc. O que ocorre é que não há sistematização

desses critérios, por um lado, e por outro lado a literatura estudada demonstra

que a questão do diagnóstico pode limitar a absorção de um contingente

importante de pacientes considerados como portadores de TMSP quando se

utiliza a definição bi-dimensional. No Brasil, temos, na verdade, dois tipos de

serviços para os portadores adultos de TMSP, os CAPS e os CAPS ad.

Poderíamos talvez supor, mas isso demandaria a realização de pesquisas

futuras para a confirmação, que os CAPS estariam selecionado os pacientes a

partir de uma definição estreita de TMSP, ou seja, levando em conta o

diagnóstico de psicose, enquanto que os CAPS ad ficariam com os pacientes

alcoolistas e em uso de outras drogas. Permanece a questão de onde estariam

7

se tratando os portadores de transtornos de personalidade sem co-morbidade

com uso de álcool e drogas.

Cabe ainda a questão, também para próximos estudos, se valeria a pena

sistematizarmos os critérios de absorção dos pacientes nos CAPS levando em

conta a definição ampla do NIMH – tratamento de dois anos ou mais em

serviços de saúde e GAF menor ou igual a 50. Estudos prévios são controversos

quanto aos benefícios dessa sistematização (Phelan 8 (2001), Parabiaghi 6

(2006)), mas nossa pesquisa nos indica que este poderia ser um desdobramento

interessante deste estudo.

Em relação à continuidade de cuidado nos CAPS, o que o nosso estudo

teria a nos dizer?

Apesar da nossa amostra não ser representativa, encontramos entre 27

pacientes, 8 (29,62%) dos quais não conseguimos qualquer informação a

respeito de seu destino e/ou tratamento. De fato, na literatura brasileira

observamos uma taxa ainda maior de abandono de tratamento nos CAPS em

estudos prévios, como no estudo de Melo e Guimarães 5 (2005) realizado

através de revisão de 295 prontuários médicos no CERSAM Pampulha em

Belo Horizonte, no qual encontraram uma taxa de 39,2% de abandono de

tratamento e o estudo de Pelisoli e Moreira 7 (2005) que encontraram uma

taxa de 54% de não retorno ao tratamento entre os pacientes que tiveram

uma primeira consulta no CAPS Casa Aberta da cidade de Osório no Rio

Grande do Sul.

Na literatura internacional, em uma revisão sistemática, Simmonds et al

11 (2001) encontraram uma taxa de 33% de abandono de tratamento entre

pacientes recebendo cuidado por uma equipe comunitária em saúde mental

(community mental health team management), definindo-se esse cuidado

comunitário como aquele oferecido por equipes multidisciplinares localizadas

fora do espaço hospitalar e oferecendo uma gama de intervenções dirigidas

às necessidades especificas dos pacientes.

Em nosso estudo, 8 pacientes em 27, tinham o seu destino desconhecido

em um seguimento de seis meses. Embora não representativo pelo tamanho

pequeno da amostra, é uma dado significativo e que nos questiona quanto a

necessidade de melhorar esse seguimento dos pacientes nos CAPS.

Levantamos algumas hipóteses dos motivos que poderiam estar subjacentes

a esta dificuldade de acompanhamento dos pacientes, baseadas no trabalho

de observação participante nos CAPS desenvolvido ao longo da pesquisa.

Como vimos na introdução, os CAPS são serviços de base territorial

imbuídos de inúmeras funções, que vão desde o acompanhamento dos

pacientes com TMSP até a organização da rede de saúde mental de seu

território.

Essa diversidade é própria de um serviço com características de atenção

psicossocial no território, mas em um grande centro como o Rio de Janeiro, essa

lógica de funcionamento no território implicaria em uma rede de atenção à saúde

mental estruturada e bem articulada, inclusive e sobretudo com a atenção

8

primária. Nos 27 casos estudados não houve articulação com PSF ou PACS em

nenhum deles.

Além disso, a ausência de outros serviços de saúde mental na área que

possam absorver pacientes que não necessitam de tratamento nos CAPS é de

fato um problema importante na cidade do Rio de Janeiro, na qual uma rede de

serviços de saúde mental e uma cobertura de equipes de saúde da família

(atenção primária) insuficientes em relação a densidade populacional acaba

gerando uma sobrecarga nos serviços de saúde disponíveis. O próprio MS

instituiu o indicador CAPS/100.000 habitantes, no qual seria considerada

satisfatória uma cobertura de 0,46 a 0,60. O Estado do Rio de Janeiro apresenta

um índice de 0,31 a 0,45, abaixo, portanto do satisfatório e se formos analisar a

cidade do Rio de Janeiro, com seus 13 CAPS (10 tipo 2 adultos, 2 CAPSis e um

CAPS ad) para 6 milhões de habitantes2 teremos uma insuficiência de pelo

menos 17 CAPS, levando-se em conta a cobertura de um serviço comunitário de

saúde mental para uma área de 150.000 a 200.000 habitantes, preconizada por

Thornicroft e Tansella. 12

Para além do número de serviços, há a questão da própria metodologia de

acompanhamento do paciente na comunidade.

A literatura internacional trabalha com a idéia do agenciador de caso (case

manager), um profissional, não necessariamente de nível superior, e que

acompanha o paciente em sua trajetórias na comunidade (família, trabalho,

estudo, tratamento etc.), facilitando as suas ligações e a sua inserção, inclusive

e sobretudo com o sistema de tratamento. (Bandeira 1 (1998); Machado 4

(2007)).

Seria o técnico de referência dos CAPS o agenciador de cuidados no

território para o paciente e seu articulador com os serviços e necessidades

básicas? Aqui constatamos um problema. O técnico de referência dos CAPS

está em geral bastante sobrecarregado com o número de pacientes que deve

acompanhar e nem sempre consegue dar conta de todos eles. Assim, se lhe

couber também fazer a articulação desse paciente em sua rede de apoio formal

e informal no território, dificilmente ele poderá fazer os atendimentos que estão

sob sua responsabilidade no CAPS. Assim sendo, verificamos em nossa

pesquisa, a falta de um profissional que chamaríamos de um profissional de

ligação entre o CAPS e o território e que ficaria responsável pelo trabalho com o

paciente no território (família, amigos, atividades que o paciente porventura

execute, adesão à medicação etc.) e por sua vinculação ao CAPS. Talvez esse

profissional possa ser o agente comunitário de saúde vinculado às equipes de

PSF, inclusive levando-se em conta a recente portaria instituindo os Núcleos de

Apoio à saúde da família (NASFs)3 que prevêem a presença de profissionais da

área de saúde mental, incluindo psiquiatras. O que fica evidente a partir de

nossos dados, apesar de limitados pela sua pouca representatividade, é que em

um grande centro urbano como o Rio de Janeiro, por enquanto mostrou-se

2

3

IBGE, Revisão 2004 de projeção da população, 2004, www.ibge.gov.br

MS, Portaria GM n. 154 de 24 de janeiro de 2008.

9

inviável pensar que o profissional vinculado ao CAPS tenha como dar conta do

atendimento no serviço e na comunidade de forma satisfatória.

Referências Bibliográficas:

1 - Bandeira M, Gelinas D, Lesage A “Desinstitucionalização: o programa de

acompanhamento intensivo na comunidade”. J bras Psiq 47(12): 627-640,

1998

2 - Cousins J B, Whirmore, E. Framing participatory evaluation. In E. Whitmore

(Ed.) Understanding and practicing participatory evaluation, n.80, San Francisco,

1998.

3 – Guba E G, Lincoln, Y S Fourth generation evaluation, Newbury Park, Sage,

1990.

4 - Machado, L; Dahl, C; Araujo, MCC; Cavalcanti, MT. Programa Assertivo de

Tratamento na Comunidade (PACT) e Agenciamento de Caso (Case

Management): revisão de 20 anos de literatura, J bras Psiq; 56 (3): 208-218,

2007

5 - Melo, APS; Guimarães, MDC Factors associated with psychiatric treatment

dropout in a mental health reference center, Belo Horizonte. Rev Bras Psiquiatr,

2005; 27(2): 113-8

6 - Parabiaghi, A., Bonetto, C., Ruggeri, M., Lasalvia, A., Leese M. Severe and

persistent mental illness: a useful definition for prioritizing community – based

mental health service interventions. Soc Psychiatry Psychiatry Epidemiol (2006)

XX:1-7.

7 - Pelisoli, C. L.; Moreira A.K. Caracterização epidemiológica dos usuários do

CAPS Casa Aberta. Rev Bras RS set/dez 2005; 27(3): 270-277.

8 - Phelan, M., Seller, J. Leese, M. The routine assessment of severity amongst

people with mental illness. Soc Paychiatry Psycahiatry Epidemiol (2001) 36:200206

9 - Ruggeri M., Lees, M., Thornicroft, G., Bisoffi, G., Tansela, M. Definition and

prevalence of severe and persistent mental illness. British J ournal of Psychiatry

(2000), 177, 149-155

10 - Schinnar, Arie P; Rothbard, Aileen B; Kanter, Rebekah; Yoon Soo Jung An

Empirical Literature Review of Definitions of Severe and Persistent Mental

Illness. Am J Psychiatry; 1990; 147 (12): 1602-1608.

10

11 - Simmonds S., Coid J., Joseph P., Marriot S., Tyrer P. Community mental

health team management in severe illness: a systematic review. British Journal

of Psychiatry (2001), 178, 497-502.

12 - Thornicroft G, Tansella M. The mental health matrix: a pragmatic guide to

service improvement 1st Ed. Cambridge: Cambridge University press, 1999.

Apud Andreoli, SB; Ronchetti, SS; Miranda, ALP; Bezerra, CRM; Magalhaes,

CCPB, Martin, D; Pinto, RMF – Utilização dos centros de atenção psicossocial

na cidade de Santos, São Paulo Brasil. Cad Saúde Publica, Rio de Janeiro,

20(3); 836-844, mai-jun, 2004.

11