VI Seminário Latino Americano de Geografia Física

II Seminário Ibero Americano de Geografia Física

Universidade de Coimbra, Maio de 2010

O PAPEL DA PEDOGÊNESE NO MODELADO DO RELEVO: busca de

novos paradigmas

JOSÉ PEREIRA DE QUEIROZ NETO - Professor Emérito da Faculdade de Filosofia,

Letras e Ciências Humanas, Professor titular do Departamento de Geografia, USP.

[email protected]

Resumo

Os principais aspectos apontados para a interpretação das relações entre as

vertentes e os solos foram apresentados: a autoctonia ou aloctonia dos materiais de

origem dos solos envolvendo a origem das stone lines, as relações dos solos com os

relevos, a antinomia/oposição entre pedogênese e morfogênese. Os resultados

obtidos com a utilização do procedimento da Análise Estrutural da Cobertura

Pedológica permitiram mostrar que a maior parte dos solos provém da alteração do

substrato rochoso e que pedogênese e morfogênese atuam simultaneamente na

construção da forma das vertentes, não havendo portanto antagonismo. Esses

resultados levam à necessidade de ampla revisão das interpretações feitas até agora.

Palavras chave: morfogênese e pedogênese, autoctonia ou aloctonia, análise

estrutural da cobertura pedológica.

Abstract

The main aspects of the interpretation of the soils and reliefs relationships are

discussed like the allochthony or autochthony of the parent materials of soils, also

involving the stone lines origin and the antagonism between morphogenesis and

pedogenesis . The main results of the usage of structural analysis of pedological cover

procedure showed the possibility to define more correctly those questions, especially

the nonexistence of the antagonism between morphogenesis and pedogenesis. These

results point to the need for extensive review of the interpretations made so far.

Keywords: morphogenesis and pedogenesis, autochthony or allochthony, structural

analysis of pedological cover.

1

Tema 3- Geodinâmicas: entre os processos naturais e socio-ambientais

1- Introdução: a visão geomorfológica de JEAN TRICART

Quais são as relações existentes entre os solos e os relevos? As relações passam

pelo modo com que os pesquisadores em Pedologia e Geomorfologia veem as relações

recíprocas entre os solos e os relevos.

Convém salientar inicialmente que a PEDOLOGIA sempre viu no relevo um fator

importante para a formação dos solos, mas o mesmo não se pode dizer da

GEOMORFOLOGIA, que viu e vê nos solos apenas um papel coadjuvante na elaboração

dos relevos.

Jean TRICART (1968) parece ser um dos raros geomorfólogos que tratou da relações

entre os solos e os relevos (QUEIROZ NETO, 2010). Afirmava ele que assim como a

Geomorfologia estaria subordinada à Geologia Estrutural, a Pedologia estaria

subordinada à Geomorfologia. A proximidade dos geomorfólogos com os pedólogos

apareceria desde a alteração das rochas, com a mobilização e as acumulações das

partículas e íons: o transporte e acumulação desses materiais constituem

preocupações centrais da Geomorfologia Dinâmica e Climática e, nesse sentido, a

pedogênese seria um dos elementos da morfogênese (TRICART, 1968, 1977, TRICART e

KILLIAN, 1979).. O solo raramente proviria da alteração direta das rochas, e a gênese

de seu material original passaria por essa etapa do âmbito da Geomorfologia: seria por

essa espécie de intermediação (erosão,deposição dos materiais) que a Geomorfologia

influenciaria a pedogênese. Além disso, a vertente é uma forma geomorfológica

essencial que interfere diretamente na pedogênese, condicionando a circulação e ação

da água. Uma parte da água infiltrada participa da evapotranspiração, possibilitando a

existência de um ciclo natural dos elementos; outra parte atinge os lençóis,

acarretando transporte, migração e exportação de elementos; haveria aquí uma ação

direta da morfogênese, pois essa água pode determinar a ação de movimentos de

matéria.

Ao falar da interação entre os processos geomorfológicos e pedológicos, TRICART e

KILLIAN (1979) afirmaram haver uma verdadeira antinomia entre pedogênese e

morfogênese:

- quando a pedogênese é mais ativa, o solo torna-se mais espesso em detrimento

dos materiais subjacentes e os horizontes mais diferenciados: a morfogênese seria

pouco atuante;

- quando a morfogênese é mais ativa, a ablação generalisada é mais rápida que a

pedogênese, os solos tornam-se mais rasos podendo até ser eliminados: a pedogênese

não teria condições de se desenvolver.

2

VI Seminário Latino Americano de Geografia Física

II Seminário Ibero Americano de Geografia Física

Universidade de Coimbra, Maio de 2010

Assim, segundo aqueles autores erosão não poderia ser ativa ao mesmo tempo que

a pedogênese e vice-versa. A interferência entre pedogênese e morfogênese

dependeria essencialmente das velocidades relativas dessas duas categorias de

fenômenos naturais. Esse balanço morfogênese/pedogênese variaria no tempo e no

espaço, num sentido ou noutro, devido a modificações da cobertura vegetal, das

oscilações climáticas e das ações antrópicas.

Esse conceito de balanço morfogênese/pedogênese constitui a base da proposta da

interpretação/definição/classificação da estabilidade dos meios ambientes,

apresentada por TRICART (1977) e TRICART e KILLIAN (1979): haveria meios estáveis

com vegetação florestal, quando a pedogênese prevalesceria sobre a morfogênese, e

meios fortemente instáveis, com vegetação de baixa densidade foliar, predominância

da morfogênese e fraca pedogênnese. Esse conceito deixa para a pedogênese apenas

o papel passivo de preparação dos materiais superficial para as ações da morfogênese,

entendida como erosão.

A antinomia/oposição entre pedogênese e morfogênese, na realidade, havia sido

formulada anteriormente pelo pedólogo/geoquímico EHRART (1956), ao apresentar a

teoria da Biostasia e Rexistasia aplicável às regiões intertropicais, com repercussão

relativamente reduzida nos meios pedológicos porem largamente aceita pelos

geomorfólogos. Aplicava-se aqui as propostas apresentadas pelos autores citados

anteriormente, alternancia no Quaternário de períodos de pedogênese ativa,

biostasia, ou de morfogênese ativa, rexistasia.

BIGARELLA, MARQUES FILHO e AB'SABER (1961) e BIGARELLA, MOUSINHO e SILVA

(1965) haviam proposto um modelo para a interpretação da evolução dos relevos das

zonas tropicais brasileiras, baseado nas sucessões entre climas mais secos e úmidos do

Terciário ao Quaternário. No final do Terciário e inicio do Quaternário, em climas mais

secos, teriam sido elaborados vastos pediplanos, que ocupariam hoje as partes mais

elevadas dos relevos. Durante o Quaternário teriam sido elaborados pedimentos

embutidos ao longo dos vales, com materiais correlativos sob a forma de terraços.

2- A Pedologia clássica e os relevos

Para os pedólogos a busca das relações entre os solos e os relevos é permanente,

desde DOKUTCHAEV, que dera prioridade ao clima como fator na formação dos solos

porém reconhecera também a importância do “sub solo”, da vegetação, da fauna e do

relevo. Um exemplo marcante do reconhecimento da importância do relevo para os

solos é encontrada em MILNE (1935, 1936, 1942), que propuzera o conceito de

3

Tema 3- Geodinâmicas: entre os processos naturais e socio-ambientais

“catena” para expressar a distribuição regional sistemática de solos ao longo das

vertentes. JENNY (1941), como DOKUTCHAEV, enfatiza os fatores de formação dos

solos onde a relação entre o relevo e os solos seria expressa pela topografia, que

condicionaria a circulação interna e externa (erosão) da água e a distribuição de

elementos.

MILNE (1935, 1936, 1942) percebeu que os perfis de solo formavam seqüências a

longo das vertentes, propondo a palavra “catena” para designa-las. Essa palavra indica

que os perfis se sucedem como os elos de uma corrente, mantendo relações genéticas

entre si.

A autoctonia ou aloctonia dos materiais de origem dos solos em relação à rocha

subjacente coloca a questão da presença eventual de colúvios (processos erosivos). A

relação destes com a Geomorfologia é evidente, pois diz respeito à interpretação da

evolução das vertentes e envolve também a presença das linhas de pedra ou “stone

lines”, que representariam descontinuidades erosivas. A aloctonia, mostrando

superposição de materiais originados por processos erosivos sucessivos,

testemunharia a relação entre morfogênese e pedogênese, aquela preparando o

material onde se desenvolveria o solo.

Influência da vertente (topografia) sobre os solos: certas propriedades dos solos

variam ao longo das vertentes, entre outras a granulometria e as bases trocaveis. Essa

variação é interpretada como resultado da circulação hídrica (JENNY, 1941). O conceito

de catena, proposto por MILNE (1936), indicaria a presença regional de sucessões

sistemáticas de solos ao longo das vertentes, tendo a erosão como principal fator

responsável. Esse conceito foi também adotado por geomorfólogos. Na década de

1930, trabalhando em levantamentos e cartografia de solos na África Oriental

britânica, MILNE (1935, 1936, 1942) percebeu que os perfis de solo formavam

seqüências a longo das vertentes, propondo a palavra “catena” para designa-las. Essa

palavra indica que os perfis se sucedem como os elos de uma corrente, mantendo

relações genéticas entre si.

A distribuição dos solos nos relevos: BENNEMA, CAMARGO E WRIGHT, em 1962,

haviam observado que a distribuição dos solos entre o litoral atlântico e a Bolívia,

estaria relacionada com o tipo de relevo: as zonas serranas com relevo acidentado

abrigariam Litossolos e solos pouco desenvolvidos; as áreas com relevos colinosos

mostrariam Podzólicos vermelho amarelo, medianamente desenvolvidos, e as áreas

com relevos mais tabulares seriam recobertas por Latossolos, solos mais antigos. Sob

esse ponto de vista, Pedologia/pedogênese e GEOMORFOLOGIA/morfogênese

4

VI Seminário Latino Americano de Geografia Física

II Seminário Ibero Americano de Geografia Física

Universidade de Coimbra, Maio de 2010

apresentariam interpretações convergentes sobre juventude e maturidade de relevos

e dos solos, como assinalou QUEIROZ NETO (1975).

Para os pedólogos, essas interpretações da evolução dos relevos serviram como

uma espécie de “muleta” para explicar a distribuição dos solos nas paisagens tropicais.

QUEIROZ NETO (1975) apresentou uma interpretação da distribuição de solos com

horizonte B latossólico e com horizonte B textural na fachada norte oriental da Serra

da Mantiqueira. Os primeiros ocorreriam principalmente em topos mais aplainados,

restos de pediplanos terciários ou plio-pleistocênicos. Os solos com horizonte B

textural, por seu lado, apareceriam em colinas mais baixas ou em níveis escalonados e

embutidos ao longo dos vales e nas vertentes, relevos quaternários.

Pedologia/pedogênese

e

Geomorfologia/morfogênese

apresentaram

interpretações convergentes sobre juventude e maturidade de relevos e dos solos,

como assinalou QUEIROZ NETO (1975). A pedogênese ficava na dependência da

interpretação da evolução do relevo, que estabelecia cronologias às quais a “gênese”

dos solos se adaptaria. De outra parte, possibilitava a definição dos materiais de

origem dos perfis de solo que seriam, em grande parte, alóctones em relação ao

substrato, datando também por ai os solos. Essa adaptação, que não ocorreu apenas

no Brasil, persiste até hoje.

Finalmente, ao falar da interação entre os processos geomorfológicos e

pedológicos, os pesquisadores aceitavam a existência de uma verdadeira antinomia

entre pedogênese e morfogênese.

3- Nova visão dos solos e as relações com os relevos

A nova visão do objeto solo, obriga a realização de ampla revisão das interpretações

das relações entre os solos e as vertentes e/ou entre morfogênese e pedogênese.

A Analise estrutural da cobertura pedológica (AECP) levou a novas interpretações da

gênese dos solos e suas distribuições nos relevos. Esse procedimento permitiu a

superação da visão reducionista do perfil vertical de solo pela noção de cobertura

pedológica, como um continuum que recobre as vertentes (BOULET, 1978; BOULET et

alii, 1984; RUELLAN e DOSSO, 1993, QUEIROZ NETO, 1988, 2003). A aplicação da AECP

permitiu a compreensão correta dos solos, de seus funcionamentos, de suas histórias

(gêneses) e suas distribuições espaciais, além de suas relações com as outras CIÊNCIAS

DA NATUREZA como a GEOMORFOLOGIA.

A AECP mostra que:

5

Tema 3- Geodinâmicas: entre os processos naturais e socio-ambientais

1- os solos constituem um meio organizado e estruturado, aparecendo como uma

cobertura contínua ao longo das vertentes , formando o que pode ser designado de

cobertura pedológica.

2- As organizações pedológicas e suas estruturas apresentam tres dimensões

espaciais, d'onde seu carater tridimensional, além de uma dimensão temporal: as

características dessa organização e estrutura estão presentes em todas as escalas de

observação, desde as da paisagem até a do microscópio.

3- Como decorrência e independentemente das aplicações, o estudo dos solos deve

basear-se no reconhecimento dessas organizações e estruturas pedológicas, em todas

as escalas, de suas características e propriedades, de seu funcionamento e de sua

história.

Os estudos dos processos pedológicos/pedogenéticos levaram ao reconhecimento e

definição dos sistemas pedológicos em equilíbrio dinâmico e em transformação

(BOULET, 1978; BOULET et al, 1984; QUEIROZ NETO, 1988, 1993; RUELLAN e DOSSO,

1993).

3.1- Sistemas em equilíbrio dinâmico

São coberturas pedológicas latossólicas homogêneas vertical e lateralmente, que

ocupam as vertentes desde as posições cimeiras passando no sopé a solos

hidromórficos (SALOMÃO, 1994, QUEIROZ NETO e PELLERIN, 1994). Esses sistemas

ocorrem sobre colinas com topos amplos e bastante planos e vertentes de baixas

declividades. Essas características estão relacionadas à presença de vertentes

regularizadas e em equilíbrio relativo, indicando momentânea estabilidade da rede

hidrográfica. A modificação das relações geométricas das vertentes podem ser

rompidas pelo aprofundamento rede de drenagem, que modificará o funcionamento e

dinâmica hídrica nas vertentes, colocando em desequilíbrio as organizações

pedológicas.

3.2- Sistemas pedológicos em transformação.

O exemplo paradigmático é a sucessão, ao longo das vertentes, dos Latossolos no

topo das colinas e dos Argissolos (solos com horizonte B textural) a partir das meias

encostas. Esses solos aparecem, nas classificações pedológicas, em ordens e/ou classes

geneticamente diferentes.

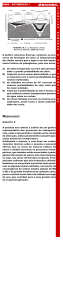

A sucessão B latossólico B textural ao longo das vertentes é bastante

frequente na região de Marilia (figura 1) e corresponde a um sistema de

6

VI Seminário Latino Americano de Geografia Física

II Seminário Ibero Americano de Geografia Física

Universidade de Coimbra, Maio de 2010

transformação lateral de uma organização pedológica em outra, incluindo

modificações de cor, textura, estrutura, porosidade, mineralogia e outros atributos

físico-químicos dos solos (FERNANDES BARROS, 1985; CASTRO, 1990). Esses estudos

permitiram, além disso, caracterizar a dinâmica hídrica e seu funcionamento, como

indicado na figura 1 através das setas.

Figura 1 – A toposseqüência mostra a transformação de solos com horizonte B latossólico

em solos com horizonte B textural (FERNANDES BARROS, 1985 e CASTRO, 1990).

O desencadeamento desse processo de transformação estaria relacionado com uma

modificação do nível de base local (córrego Invernada), que acelerou os fluxos internos

das soluções na base da vertente, onde se inicia a transformação do horizonte

latossólico em argílico. Avança para montante com perdas de argila, convexização da

base da vertente, porém mantendo o paralelismo com os horizontes. Na porção media

da pedoseqüência, há maior acumulação de água, as perdas de argila se acentuam e

provocam a modificação da forma da vertente para a concavidade (figura 1, pontos 68

e 69).

7

Tema 3- Geodinâmicas: entre os processos naturais e socio-ambientais

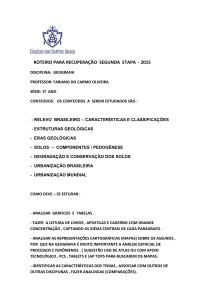

O reconhecimento das características pedológicas e dos arranjos geométricos entre

os horizontes permite a espacialização da dinâmica da circulação interna da água

vertical e lateralmente, determina a movimentação de matéria (figura 2) permitiu, por

exemplo, compreender a evolução dos solos e das vertentes em “degraus” sobre

arenito Piramboia com lentes de argila, na região de São Pedro (DIAS FERREIRA, 1997).

Figura 2 – a toposseqüência Retiro mostra como as camadas siltico-argilosas do substrato e

os horizontes B determinam o fluxo lateral (DIAS FERREIRA, 1997).

Os horizontes 1, 2, 3 e sua transformação 4 acompanham o formato da vertente,

indicando que evoluíram concordantemente com ela. O horizonte 6 mostra uma

deformação provavelmente relacionada com o desaparecimento do horizonte 5.

Mas deve-se salientar que a presença da camada 6, siltico-argilosa, no terço

superior da vertente modifica para jusante os fluxos internos das soluções. A

diminuição da velocidade dos fluxos, causada por alguma retenção de água

8

VI Seminário Latino Americano de Geografia Física

II Seminário Ibero Americano de Geografia Física

Universidade de Coimbra, Maio de 2010

(horizontes 2a, 2b, 4a) não modifica (ao contrário acentua) o paralelismo com a

vertente.

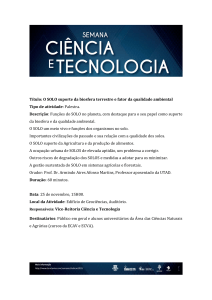

O trabalho de LUCAS et allii. (1984) mostra o significado das configurações das

organizações dos horizontes ao longo das vertentes em Manaus, resultante do

funcionamento desse sistema c a transformação dos LATOSSOLOS amarelos do topo

das colinas, com mais de 80% de argila, em PODZÓIS quase sem argila nos terços finais

da encosta, terminando em solos totalmente arenosos no sopé (figura 3). A “erosão”

geoquímica é responsável pelas perdas progressivas de argila e também pela formação

da encosta. A cobertura pedológica é transformada mas seus horizontes mantém-se

paralelos à vertente, indicando que evoluíram conjuntamente. A parte final da encosta

é coberta apenas por areias quartzosas. A leve concavidade da encosta se acentua com

o prosseguimento do processo, formando um degrau arenoso à semelhança de um

terraço fluvial. Para os autores citados, essa configuração do relevo afasta a

interpretação de que esses patamares corresponderiam a terraços fluviais balizando a

evolução recente da drenagem.

Figura 3 – Curvas isovalor de argila na seqüência 1 (LUCAS et alli., 1984) mostram sua

diminuição progressiva, na passagem dos Latossolos amarelos da parte alta (ponto 24) para as

areias brancas do sopé (pontos 4 a 1) passando pelo Podzol (pontos 10 a 4).

3.3- Evolução dos solos, relevo e rede hidrográfica.

A ação geoquímica das águas intempéricas sobre as rochas tem sido negligenciada,

com exceção do carste. No entanto, a alteração das rochas ácidas e básicas pelo

9

Tema 3- Geodinâmicas: entre os processos naturais e socio-ambientais

intemperismo em região tropical elimina quantidades importantes de matéria. MELFI

(1969) estudando um perfil de alteração sobre granito em Itu, avaliou uma perda em

volume de SiO² de até 72% e de 50 a 95% em volume dos cátions; um diabásio em

Campinas apresentaria perdas muito maiores, de até 88% de SiO² e acima de 95% dos

cátions.

Essas perdas serão mais intensas onde as águas intempéricas penetram nas rochas

com maior facilidade e em maior quantidade, justamente ao longo das fraturas, falhas

e diáclases, como CASTRO (1980) indicara ao interpretar a formação de depressões e a

evolução da drenagem no platô de Itapetininga. Essa perda de matéria, mais

acentuada pontual ou linearmente, acaba provocando deformações na superfície

sobre as quais vão se acumular águas de chuva.

Pesquisas realizadas Estação Ecológica do Panga, na região de Uberlândia, mostram

o condicionamento da rede de drenagem pelas estruturas geológicas regionais (LIMA,

1996). O ribeirão Panga segue quase retilíneo uma direção S-SW para N-NE, mesmo

depois de uma quebra de direção para N-NW, volta a seguir a direção primitiva; seus

afluentes, configurados como veredas, são perpendiculares e paralelos entre si.

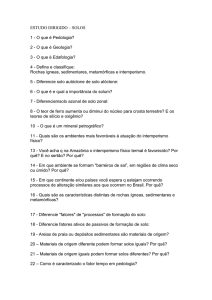

O estudo de uma vereda sobre arenitos, (figura 4), permitiu mostrar a geometria

das organizações pedológicas ao longo das vertentes. A cobertura pedológica

atravessa a vereda de um lado a outro sem interrupção, mostrando transformações

laterais progressivas dos horizontes (horizontes 5 e 9, figura 1) e aprofundamento do

eixo de drenagem com aparecimento de hidromorfia. A saturação em água na parte

central da vereda é responsável pelo desaparecimento das concreções ferruginosas,

mudanças de cor e diminuição dos teores de argila (horizontes 2 e 2’ e 3 e 3’), além de

formar o horizonte turfoso 7. O afundamento na parte central da vereda deformou

igualmente as duas vertentes, sem alterar no entanto o paralelismo dos horizontes e

da linha de seixos e de concreções ferruginosas, que acompanham a forma da

verftente. É importante assinalar que no fundo da vereda não foram encontrados

indícios de entalhamento por correntes hídricas nem de depósitos sedimentares: sua

forma é causada por alterações das rochas pelo intemperismo, com transferências de

matéria em profundidade seguindo os alinhamentos da estrutura geológica.

O ribeirão Panga segue quase retilíneo uma direção S-SW para N-NE, mesmo depois

de uma quebra de direção para N-NW, volta a seguir a direção primitiva; seus

afluentes, configurados como veredas. são perpendiculares.

10

VI Seminário Latino Americano de Geografia Física

II Seminário Ibero Americano de Geografia Física

Universidade de Coimbra, Maio de 2010

Figura 4 – toposseqüência Vereda na Estação Ecológica do Panga, mostrando o

paralelismo dos horizontes pedológicos (1 e 2) e do nível das concreções com a vertente e a

organização dos horizontes pedológicos com transformações laterais até o centro da vereda.

A presença de depressões fechadas em posições topográficas elevadas nos relevos

tem chamado a atenção dos pesquisadores. A fotografia aérea da porção da chapada

de Uberlândia que contém as depressões da lagoa Irara e do covoal da Fortaleza.

QUEIROZ NETO, FELTRAN FILHO e SCHNEIDER (1998), estudando a lagoa Irara e o

covoal da Fortaleza, mostraram as etapas da instalação e evolução das depressões e da

rede de drenagem (figura 5). Lagoas fechadas menos profundas, como a Lagoa Irara,

constituem a primeira etapa da evolução: as toposseqüências estudadas mostraram

que os horizontes pedológicos argilosos vermelho escuros permanecem paralelos às

vertentes, acompanhando-as em direção ao centro da depressão. Nessa direção o teor

de argila diminui e a coloração passa de vermelho escuro para tonalidades mais claras,

com manchas de hidromorfia em profundidade.

11

Tema 3- Geodinâmicas: entre os processos naturais e socio-ambientais

Figura 5 - Foto aérea EMATER (escala 1:25.000) mostra a lagoa Irara e o covoal da

Fortaleza, e o curso do Beija Flor e afluentes, com sucessão de depressões semi-circulares

coalescentes (QUEIROZ NETO, FELTRAN FILHO e SCHNEIDER, 1998)

O covoal da Fortaleza, maior e mais profundo, representa uma etapa mais avançada

dessa evolução, registrando flutuação importante do lençol freático que aflora na

parte central durante algum tempo. As transformações da cobertura pedológica são

mais intensas, com mosqueamento que se acentua até um material branco na parte

central, mostrando perda considerável do ferro. Esse covoal apresenta um exutório

12

VI Seminário Latino Americano de Geografia Física

II Seminário Ibero Americano de Geografia Física

Universidade de Coimbra, Maio de 2010

que deságua no rio Uberabinha, que aparece no canto nordeste da foto. Esse exutório

é o principal testemunho do inicio de formação de um curso de água.

3.4- Autoctonistas versus aloctonistas e as “Stone lines”

Baseando-se em pesquisas sobre térmitas realizadas na África, CAILLEUX (1957)

havia sugerido que as formigas poderiam ter um papel importante na “formação dos

solos superficiais separados da base por um leito de seixos” observados no Brasil.

Essa sugestão de CAILLEUX provocou uma refutação incisiva de AB’SABER (1962),

para quem as “stone lines” testemunhariam um paleopavimento detrítico, cuja

formação estaria relacionada a processos de erosão seletiva em climas secos, deixando

na superfície um pavimento pedregoso que, posteriormente, seria recoberto por

colúvios mais finos.

Aqui no Brasil não se deu maior atenção ao magnífico trabalho de VOGT e VINCENT

que, em 1966, publicaram uma ampla revisão bibliográfica sobre as interpretações do

“complexe de la stone line”: cerca de 110 citações sobretudo do Brasil e da África: Nas

conclusões afirmam que “o exame das formações superficiais mostra que não existe

uma stone line única mas muitas categorias diferentes, correspondendo cada uma à

condições genéticas particulares e à um certo grau de evolução”.

Essa observação de VOGT e VINCENT parece não ter chegado ao Brasil: a idéia do

paleo - pavimento detrítico dominou o cenário das interpretações realizadas no Brasil

sobre a evolução das vertentes e seus materiais de recobrimento, tanto por pedólogos

quanto geomorfólogos, principalmente na conceituação da evolução dos relevos no

Quaternário.

No entanto, pesquisas realizadas entre nós apontaram outra direção para a

interpretação da presença de stone lines: poderiam testemunhar influências biológicas

(formigas, cupins e minhocas) tanto na gênese de organizações pedológicas (passagem

de estruturas poliédricas para microagregadas), quanto na disposição de horizontes

enterrados e de “stone-lines” (MIKLOS, 1992, 1993). Para ele, o paralelismo das linhas

de seixos e dos horizontes sômbricos de profundidade com a vertente indicam que

essas organizações pedológicas teriam evoluído conjuntamente com a vertente. É

interessante assinalar que pesquisas realizadas na África também indicam a ação de

térmitas na elaboração de estruturas em microagregados de solos ferralíticos. Além

disso, essas pesquisas mostraram também que os materiais situados acima das linhas

de seixos são os mesmos encontrados abaixo delas, resultantes da alteração in situ das

rochas, como aliás o próprio MIKLOS (1983) havia mostrado em Botucatu.

13

Tema 3- Geodinâmicas: entre os processos naturais e socio-ambientais

4- A queda dos mitos e a busca de novos paradigmas

O estudo da gênese, da dinâmica, do funcionamento e da dinâmica dos solos

através da ANÁLISE ESTRUTURAL DA COBERTURA PEDOLÓGICA possibilitou relacionar

os solos/formações superficiais com a evolução do relevo, levando a identificar a

importância da pedogênese para a geomorfogênese (QUEIROZ NETO, 2001).

É possível ressaltar, em primeiro lugar, que os resultados apontam para a

necessidade de realizar uma revisão de alguns conceitos das classificações de solos,

como por exemplo a posição ocupada pelos Latossolos e Argissolos. Esses solos são

frequentemente colocados em ordens e/ou classes diferentes sugerindo que eles

resultariam de processos genéticos diversos. No entanto, como mostram os resultados

da Análise Estrutural da Cobertura Pedológica, eles representam etapas de um só e

mesmo processo, estando geneticamente associados.

Alguns aspectos das relações entre os solos e as vertentes, ou entre pedogênese e

morfogênese merecem ser destacados.

É preciso ter em conta que não há necessariamente antagonismo entre pedogênese

e morfogênese, os dois processos atuando conjuntamente no estabelecimento do

modelado. A continuidade dos horizontes do topo à base das colinas, mesmo com

transformações laterais, indica o desencadeamento de processos solidários e

simultâneos que prosseguem até agora; isso envolve também a idéia de convergência

e de manutenção da funcionalidade. O paralelismo das organizações pedológicas com

a forma da vertente é um indicador desse fato. É interessante perceber que se o relevo

constituiu importante fator de formação dos solos, os resultados das pesquisas

mostram que o solo é um importante fator de formação dos relevo.

Da mesma forma, o paralelismo freqüente das “stone lines” com as vertentes

também indica que suas gênese e evolução devem ser simultâneas e contemporâneas

à evolução das vertentes e solos. A atuação da atividade biológica dos solos na

fabricação de agregados e na migração ascendente vertical de materiais, enterrando as

“stone lines”, leva à re-interpretação da gênese dos solos e da evolução das vertentes,

no sentido da autoctonia dos materiais de origem, da evolução conjunta dos solos e

das vertentes além de também trazerem a noção de manutenção da funcionalidade.

Apontam ainda para a importante contribuição da atividade biológica na construção

das formas de relevo.

A formação e evolução das depressões fechadas, semi-fechadas e abertas é da

responsabilidade de “erosão” geoquímica desde o inicio das alterações superficiais.

14

VI Seminário Latino Americano de Geografia Física

II Seminário Ibero Americano de Geografia Física

Universidade de Coimbra, Maio de 2010

Além disso, lagoas fechadas e erosão geoquímica seriam uma porta aberta, pelo

menos “pro parte”, para a instalação da própria rede de drenagem.

Para finalizar, podemos afirmar que pesquisas pontuais e sistemáticas são

necessárias para reafirmar algumas questões levantadas. Para isso, deve ser

empregado todo o arsenal disponível de técnicas de campo e laboratório, que levem

ao aprofundamento da questão das relações dos solos com as vertentes e substratos

geológicos, da morfogênese com a pedogênese.

Da mesma forma, o paralelismo freqüente das “stone lines” com as vertentes

também indicam que suas gênese e evolução podem ser simultâneas e

contemporâneas à evolução das vertentes e solos. A atuação da atividade biológica

dos solos na fabricação de agregados e na migração ascendente vertical de materiais,

enterrando as “stone lines”, leva à re-interpretação da gênese dos solos e da evolução

das vertentes, no sentido da autoctonia dos materiais de origem, da evolução conjunta

dos solos e das vertentes além de também trazerem a noção de manutenção da

funcionalidade.

A formação e evolução das depressões fechadas, semi-fechadas e abertas é da

responsabilidade de “erosão” geoquímica. Além disso, lagoas fechadas e erosão

geoquímica seriam uma porta aberta, pelo menos “pro parte”, para a instalação dos

cursos d’água e da própria rede de drenagem.

Para finalizar, podemos afirmar que pesquisas pontuais e sistemáticas são

necessárias para reafirmar algumas questões levantadas. Para isso, deve ser

empregado todo o arsenal disponível de técnicas de campo e laboratório, que levem

ao aprofundamento da questão das relações dos solos com as vertentes e substratos

geológicos, da morfogênese com a pedogênese.

15

Tema 3- Geodinâmicas: entre os processos naturais e socio-ambientais

5. Bibliografia citada

AB’SABER, A. N. (1962) Revisão dos conhecimentos sobre o horizonte sub-superficial de

cascalhos inhumados no Brasil Oriental. Bol, Univ. Paraná, Inst Geol., Geogr. Física,

2:1-32.

AB’SABER, A.N. (1973) A organização natural das paisagens inter e subtropicais

brasileiras. S. Paulo, USP, IGEOG, Geomorfologia 41, 39 p.

BENNEMA, J. ; CAMARGO, M. & WRIGHT, A.C.S. – 1962 – Regional contrast in South

America soil formation in relation to soil classification and soil fertility. In

“International Soil Conference”, New Zealand, Int. Soc. Soil Science, 1-15.

BIGARELLA, J.J.; MOUSINHO, M.R. E SILVA, J.X. (1965) Pediplanos, pedimentos e seus

depósitos correlativos no Brasil. Bol. Paran. Geogr. 16/17:117-151.

BIGARELLA, J.J.; MARQUES FILHO, P. E AB’SABER, A.N. (1961) Ocorrência de

pedimentos remanescentes nas faldas da Serra do Iqueririm (Garuva, SC). Bol.

Paran. Geogr. 4/5: 71-81.

BOULET, R. (1978) Existence de systèmes a forte différentiation laterale em milieu

ferrallitique guyannais; un nouvel exemple de couvertures pedologiques en

desequilibres. Science du Sol, 2:75-92

BOULET, R.. ; CHAUVEL, A. & LUCAS, Y. (1984) Les systèmes de transformation en

Pedologie. Paris, AFES, Livre Jubilaire du Cinquantenaire: 167-179.

BOULET, R. ; CHAUVEL, A. ; HUMBEL, F.X. & LUCAS Y. (1982) Analyse structurale et

cartographie en Pédologie, I- Prise en compte de l’organisation bidimensionnelle de

la couverture pédologique : les études de toposséquences et leurs principaux

apports à la connaisance des sols. Paris, Cah. ORSTOM sér. Pédologie, XIX(4) : 309322 ; 323-340 : 341-352

CAILLEUX, A. (1957) La ligne de cailloutis a la base des sols jaune. Zeitsch. f..

Geomorph., Band 1, 312 (transcrito Not. Geomorf. 4, p.43, 1959).

16

VI Seminário Latino Americano de Geografia Física

II Seminário Ibero Americano de Geografia Física

Universidade de Coimbra, Maio de 2010

CASTRO, S.S. (1980) O platô de Itapetininga e as formações superficiais, material de

origem do Latossolo vermelho escuro orto. USP, FFLCH, Dep.Geogr. (Dissert.

Mestrado)

CASTRO, S.S. (1990) Sistemas de transformação pedológica em Marilia: B latossólicos e

B texturais. S. Paulo, USP, FFLCH, Dep. Geogr. 274p. (tese Dr.).

DIAS FERREIRA, R P. (1997) Solos e morfogênese em São Pedro, SP. S. Paulo, USP,

FFLCH,

Dep.

Geografia,

157

p.,

3

anexos,

(tese

Dr.).

ERHART, H. (1956) La génèse des sols en tant que phenomène géologique. Paris,

Masson et Cie. Ed., 90 p.

FERNANDES BARROS, O., N. (1985) Análise estrutural e cartografia detalhada de solos

em Marilia, SP: ensaio metodológico. S. Paulo, USP, FFLCH, Dep. Geografia, 146

p.(dissertação de Mestrado).

JENNY, H. (1941) Factors of soil formation, New York, MaGraw-Hill Book Inc., 281 p.

LIMA, S.C. (1996) As veredas do ribeirão Panga no Triangulo Mineiro e a evolução da

paisagem. S.Paulo, USP, FFLCH, Dep. Geogr., 260p. (tese Dr.).

LUCAS, Y.; CHAUVEL, A.; BOULET, R.; RANZANI, G. & SCATOLINI, F. (1984) Transição

latossolos- podzois sobre Formação Barreiras na região de Manaus, Rev. Bras. Ci. Solo

8:325-335. .

MELFI, A. J. – 1967 – Intemperismo de granitos e diabásios no município de Campinas

e

arredores,

estado

de

São

Paulo.

USP,

FFCL,

166

p.

(tese Dr.).

MIKLOS, A.A.W. (1986) Rélations entre l’altération et la pedoplasmation dans un profil

vertical sur basalte dans la région de Botucatu, Brésil. França, Universidade de

Poitiers, 46 p. (Dissertação DEA).

MIKLOS, A.A.W. (1993) Horizontes latossólicos, horizontes sômbricos e “stone lines”:

organização de origem biológica – fauna do solo. Goiânia, XXIV Congr. Brás. Ci. Solo,

Resumos vol II

17

Tema 3- Geodinâmicas: entre os processos naturais e socio-ambientais

MILNE, G. (1935) Some suggested units of classification and mapping particularly for

East

Africain soils. Londres, Soil Research, suppl. Proc. Int. Soc. Soil Sci. IV(3):183-198.

MILNE, G. (1936) Normal erosion as a factor in soil profile development. Londres,

Nature, set.26: 548-549.

MILNE, G. (1942) Soil reconnaissance journey through parts of Tanganika territory,

December 1935 to February 1936. The Journal of Ecology XXXV (1 & 2); reprinted on

Amani Memoirs, p. 192-265.

QUEIROZ NETO, J.P. (1975) Pedogênese no Planalto Atlântico. Contribuição à

interpretação paleogeográfica dos solos da Mantiqueira norte occidental. USP,

FFLCH, Dep. Geogr.., 270 p. (tese Livre Doc.).

QUEIROZ NETO, J.P. (1993) Pedogênese e evolução das formas de relevo no Planalto

Ocidental Paulista: o exemplo da região de Marilia. In V Simpósio de Geografia

Física, São Paulo, 505-510.

QUEIROZ NETO, J.P.; FELTRAN FILHO, A. E SCHNEIDER, M. (1998) L’évolution de la

couverture pédologique et du relief sur les plateaux de l’ouest de l’état de Minas

Gerais (Brésil). Montpellier, 16°Congresso Mundial de Ciência do Solo, Anais,

Simpósio 15, pág. 1 a 7, (CD rom)

QUEIROZ NETO, J.P. E PELLERIN, J. (1994) Solos e relevo no alto vale do rio do Peixe –

Oscar Bressane (S. Paulo, Brasil). Rev. Dep. Geogr. 777:25-34.

RUELLAN, A. & DOSSO, M. (1993) Regards sur le sol. Paris, Universités Francophones,

Ed. Soucher, 192 P.

SUGUIO, K E BIGARELLA, J. J. (1990) Ambientes fluviais. Ed. UFSC e Ed. UFPR, 183 p.

TRICART, J. (1968) As relações entre a morfogênese e a pedogênese. Campinas, Not.

Geomorf. 8:5-18

TRICART, J. E KILIAN, J. (1979) L’éco-géographie. Librairie François Maspéro, col.

Hérodote, 326 p.

18

VI Seminário Latino Americano de Geografia Física

II Seminário Ibero Americano de Geografia Física

Universidade de Coimbra, Maio de 2010

VOGT, J. E VINCENT, P. L. (1966) Le complèxe de la stone-line: mise au point. Bull.

BRGM 4:3-51.

19