UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA

NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM

DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE

A NATUREZA EM BACON E A RECEPÇÃO DA SUA FILOSOFIA NAS

DISCUSSÕES AMBIENTAIS

Autor: José Sandro Santos Hora

Orientador: Dr. Antônio Carlos dos Santos

Janeiro de 2014

São Cristóvão – Sergipe

Brasil

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA

NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM

DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE

A NATUREZA EM BACON E A RECEPÇÃO DE SUA FILOSOFIA NAS

DISCUSSÕES AMBIENTAIS

Dissertação de Mestrado apresentada ao

Núcleo

de

Pós-Graduação

em

Desenvolvimento e Meio Ambiente da

Universidade Federal de Sergipe, como parte

dos requisitos exigidos para a obtenção do

título de Mestre em Desenvolvimento e Meio

Ambiente.

Autor: José Sandro Santos Hora.

Orientador: Dr. Antônio Carlos dos Santos.

Janeiro de 2014

São Cristóvão – Sergipe

Brasil

FICHA CATALOGRÁFICA ELABORADA PELA BIBLIOTECA CENTRAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE

Hora, José Sandro Santos

A natureza em Bacon e a recepção de sua filosofia nas

discussões ambientais / José Sandro Santos Hora;

orientador Antônio Carlos dos Santos. – São Cristóvão,

2014.

122 f.

H811n

Dissertação (mestrado em Desenvolvimento e Meio

Ambiente) – Universidade Federal de Sergipe, 2014.

O

1. Ciências ambientais. 2. Natureza. 3. Progresso. 4.

Ética. 5. Ciência. 6. Bacon, Francis, 1561-1626 I. Santos,

Antônio Carlos dos, orient. II. Título.

CDU: 502/504:113

ii

iii

Este exemplar corresponde à versão final da dissertação de Mestrado em Desenvolvimento e

Meio ambiente concluído no Programa de Pós-Graduação PRODEMA da Universidade

Federal de Sergipe (UFS).

______________________________________________

Profº. Dr. Antônio Carlos dos Santos (Orientador)

Universidade Federal de Sergipe

iv

À saudosa avó Dolores;

à Mayara (filha do amigo José Maximino,

com quem partilhei diversas e difíceis circunstâncias

durante a graduação);

e ao sobrinho Gabriel Vinícius.

v

AGRADECIMENTOS

Em primeiro lugar, agradeço ao Ser Supremo que ultrapassa toda capacidade de

cognição e de linguagem, Deus.

Segundo, ao professor Dr. Antônio Carlos dos Santos. Não apenas por me orientar

nessa dissertação, mas principalmente pelos constantes incentivos a pesquisar e a seguir a

trilha acadêmica. Sem os seus incentivos de forma alguma teria chegado até aqui.

Terceiro, à minha família. Especialmente, pais (Pedro Hora e Maria Vanilde), irmãos

(Celio e Ernando), avós maternos (Evanda e Antônio), tios(as) – que não são poucos. Aliás,

entre as tias sublinho uma: Maria Farias – tia Aía como a chamo –. Essa mulher dedicou os

melhores anos de sua vida a cuidar de mim e dos meus irmãos. Erica Sá pela companhia, por

participar de perto das angústias de um mestrando. Ressalto ainda a importância do carinho e

dos encontros super agradáveis com o sobrinho Gabriel.

Nesse quadro de agradecimentos, mencionarei alguns nomes sem os quais jamais eu

teria conquistado o que conquistei, física e metafisicamente. São eles: primo José Carlos

(Ninho). Por seu intermédio me foi oportunizado mudar-se para Aracaju, inserir-se no mundo

do trabalho e lutar pela concretização do grande sonho que era estudar. Padrinhos Airton da

Mota e Lindete Cruz. Ambos abriram as portas da sua casa e me abrigaram como filho

quando mudei para Aracaju. Costumo dizer que a Fortuna me presenteou com os melhores

padrinhos do mundo. Às filhas dos meus padrinhos – que na verdade se tornaram minhas

irmãs: Val, Line e Naizinha. Elas me apoiaram enormemente afetiva e psicologicamente

quando me infiltrei em seus espaços, durante a minha graduação e em tantos outros momentos

que precisei. Minha avó paterna, mãe Dolores, lamentavelmente há mais de 4 anos deixou de

„ser‟ entre nós. Mãe Dolores era incapaz de ler os nossos livros, mas conhecia com

profundidade o livro da vida, investiu nos meus estudos e fez tudo que pôde para que eu

pudesse alcançar uma condição de vida melhor. Esses nomes foram peças-chave sem as quais

jamais seria quem sou.

Agradeço aos professores Dr. Evaldo Becker e Dr. Sérgio Menna, pela participação na

minha Qualificação e Defesa, por apontarem sugestões e caminhos que foram fundamentais

ao desenvolvimento do nosso trabalho. O professor Evaldo, aliás, acompanhou e contribuiu

com essa pesquisa desde a fase mais incipiente, passando pelo Seminário Integrador até os

momentos “finais”.

vi

Estendo minha gratidão a Manuela Nascimento pela imensa ajuda na Qualificação e

também na organização final do trabalho. Aos estimados Jaime Rodrigues, Eronides Bravo,

Manu Silva, Lucineide Monteiro, José Maximino e Marta Moura, pelas constantes palavras

animadoras e revigorantes. Alam Fabiano pela paciência, atenção e informações prestadas

sempre com muita destreza. Rosangela, Sueli, Gleidinha, Ana Vanúzia, Joélia Ferreira,

Camila Barreto, Aline de Oliveira, entre outros colegas de trabalho, pela compreensão e

apoio.

Aos colegas dos grupos: Filosofia & Natureza, bem como, Ética e Filosofia

Política/NEPHEM/UFS, sobretudo, Saulo Henrique pelo constante diálogo; Christian

Lindberg, pelas sugestões de leituras e atenção com a minha pesquisa; Prof. Thomaz por

indicação de leitura; Silvia Matos, Cleber Rick, Michele Becker e Caroline, por indicações de

leitura, empréstimos de bibliografias e compartilhamento de ânsias e experiências. Aos

colegas de turma, em especial, Emmanuely Poncell, Eduardo Pina, Itamar Prado, Claydivan,

Andrea Vaz, Elaine Praes, Luane Nascimento, Andréa Sarmento, Graze, Marcela, Cleomar e

Edilson Carneiro.

Por fim, agradeço imensamente o apoio da FAPITEC/SE por custear boa parte da

nossa pesquisa. Ao Núcleo de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente –

PRODEMA/UFS, na pessoa da sua Coordenadora, a Prof.ª Maria José. A todos os

professores, pela acolhida, troca de ideias, oportunidade de discutir, problematizar diversos

dilemas ligados ao meio ambiente e por nos formar cidadãos atentos, sobretudo, no que tange

às questões ambientais. Ao pessoal da Secretaria do PRODEMA, Aline, Amanda, Luzia,

Najó, Valdirene e Wandison. E a todos que direta ou indiretamente – embora minha falha

memória não os mencione – me ajudaram nesse desafio.

vii

RESUMO

O objetivo geral dessa pesquisa é analisar a recepção da filosofia de Bacon em determinados

teóricos das ciências ambientais. Os objetivos específicos são: estudar o conceito baconiano

de natureza, a noção de progresso e a absorção desses conceitos nas ciências ambientais. O

trabalho está estruturado em três capítulos. O primeiro versa sobre o conceito de natureza. O

segundo, sobre a ideia de progresso. E o último, sobre determinadas apropriações da filosofia

baconiana em Hans Jonas, Andrew Brennan e Mauro Grün. A pesquisa é fundamental e

bibliográfica. Assim, os procedimentos metodológicos adotados foram leitura e análise de

texto. A relevância do trabalho consiste em dois pontos fundamentais. i) Vincular o

pensamento baconiano às discussões ambientais. ii) Criticar a visão quase hegemônica por

parte das ciências ambientais contra a modernidade. É nesse sentido que guardamos

expectativas de acréscimo à bibliografia existente sobre Bacon, especialmente no que tange à

atualidade de seu pensamento. Esta pesquisa busca a interdisciplinaridade na medida em que

dialoga não só com a filosofia, mas também com a sociologia, a ética e a educação

ambientais.

PALAVRAS-CHAVE: Bacon, Natureza, Progresso, Ciência, Ética, Ciências Ambientais.

viii

ABSTRACT

The overall objective of this research is to analyze the reception of the philosophy of Bacon in

certain theoreticians of environmental sciences. The specific objectives are: to explore the

Baconian concept of nature, the concept of progress and the absorption of these concepts in

environmental sciences. The work is structured in three chapters. The first deals with the

concept of nature. The second is about the idea of progress and the last one presents an

analysis on certain appropriations of the Baconian philosophy in Hans Jonas, Andrew

Brennan and Mauro Grün. The research is fundamental and bibliographic. Thus, the

methodological procedures adopted were reading and textual analysis The relevance of the

work consists in two fundamental points: Bring the Baconian thought for environmental

discussions. ii) Criticizes the hegemonic vision of environmental sciences against modernity.

It is in this sense that we store expectations to increase the existing bibliography on Bacon,

especially with respect to the relevance of his thought. This research seeks to

interdisciplinarity in so far as it interacts not only with the philosophy, but also with the

sociology, ethics and environmental education.

KEY-WORDS: Bacon, Nature, Progress, Science, Ethic, Environmental Sciences

ix

“Pois bem, o império do homem sobre as coisas se apóia unicamente

nas artes e nas ciências. A natureza não se domina, senão obedecendo-lhe”.

[Destaque meu]

(Francis Bacon)

“Na filosofia de Bacon, a natureza tem a primeira e a última palavra”.

(Sergio Hugo Menna)

SUMÁRIO

AGRADECIMENTOS ............................................................................................................. v

RESUMO................................................................................................................................. vii

ABSTRACT ...........................................................................................................................viii

1 INTRODUÇÃO ..................................................................................................................... 1

Capítulo 1 - Em torno do conceito baconiano de Natureza .................................................... 6

1.1 Aforismos, crítica à sistematicidade rígida e valorização da criatividade no processo

de interpretação da Natureza .................................................................................................. 8

1.2 Acepções e características do „termo‟ Natureza com base no Novum Organum ........ 10

1.3 A natureza com base na Sabedoria dos Antigos ............................................................. 27

1.4 As três histórias ou estágios da Natureza e a contribuição dos saberes não

acadêmicos com o processo de interpretação e conhecimento da Natureza ..................... 39

Capítulo 2 - O progresso do conhecimento, o bem da humanidade e a obediência à

Natureza ................................................................................................................................... 45

2.1 Discussões preliminares acerca da noção de progresso ................................................ 46

2.2 Defesa da excelência e ampliação do conhecimento ...................................................... 52

2.2.1 O posicionamento dos teólogos ..................................................................................... 53

2.2.2 A problemática em torno dos políticos ........................................................................ 56

2.2.3 A problemática em volta dos doutos e acadêmicos ..................................................... 58

2.3 Aspectos que integram a noção baconiana de progresso .............................................. 60

Capítulo 3 - A recepção da filosofia de Bacon nas discussões ambientais ........................... 73

3.1 Considerações acerca das epígrafes iniciais, rastros e ecos da filosofia baconina na

sociologia de Boaventura ....................................................................................................... 75

3.2 O Foco da análise de Hans Jonas .................................................................................... 82

3.3 A crítica de Jonas à filosofia baconiana ......................................................................... 86

3.4 As interpretações de Brennan e Grün: Bacon, a máquina de terraplanagem, a

Natureza fêmea e a negação da tradição e do passado ........................................................ 91

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................................ 104

REFERÊNCIAS ................................................................................................................... 110

1

1 INTRODUÇÃO

Percebe-se, ao longo da história da humanidade, que várias questões e problemas

foram responsáveis pela elaboração de teorias, surgimento de concepções e construção de

saberes. Não há como esconder que um dos grandes problemas contemporâneos, o tema da

pauta na ordem do dia, não é mais saber se a alma é imortal, não é provar a existência de

Deus, não é demonstrar se o conhecimento é inato ou exterior ao sujeito, mas a relação entre o

homem e a natureza. O foco das atenções tem se voltado de maneira muito incisiva,

sobretudo, para a relação entre homem e meio ambiente. Nessa perspectiva, escreve Vera

Vidal: “a problemática do meio ambiente tem sido objeto de inúmeras abordagens e se tornou

uma das mais debatidas da atualidade, seja nos meios acadêmicos, na mídia, em instituições

governamentais ou ONGs”. (VIDAL, 2008, p. 128). Complementa Antônio Carlos dos

Santos, “não é por acaso que o tema, por excelência universal, gira em torno do meio

ambiente” (SANTOS, 2012, p. 40). Diante desse „espanto‟ que toma o meio ambiente como

categoria de reflexão e análise pergunta-se: o que tem a ver a filosofia com essa questão?

Uma resposta provável para essa pergunta deixamos por conta da própria Vidal. Conforme a

autora, “a Filosofia não poderia ficar alheia a esta discussão e a tem tratado principalmente

sob o prisma da Ética, mas também da Epistemologia (buscando esclarecer o significado de

termos) ou da Lógica (verificando a validade dos argumentos correntes nestas discussões)”.

(VIDAL, 2008, p. 128).

Feitas tais considerações, passamos a apresentar a problemática da nossa pesquisa. O

objetivo geral é analisar a recepção da filosofia de Bacon em determinadas abordagens tecidas

por teóricos das ciências ambientais. Para sustentar tal objetivo, formulamos três objetivos

específicos. Cada um será desenvolvido por capítulo na dissertação.

O primeiro, diz respeito às acepções, características e definições que se podem atribuir

ao conceito de natureza conforme a filosofia de Bacon. Três textos do inglês nos serviram de

referencial teórico para esse fim. A saber, o Novum Organum, A Sabedoria dos Antigos e O

progresso do conhecimento. Ao lado deles, recorremos a trabalhos de comentadores, a

exemplo de Paolo Rossi, Sergio Menna, Bernardo de Oliveira, Silvia Manzo, Catherine

Larrère, entre outros. Veremos no primeiro capítulo que, para o inglês, domínio da natureza,

compreensão ampla da realidade e obediência às leis da primeira constituem fios de um

mesmo tecido. Não é verdade que para o autor do Novum Organum, a natureza seja encarada

como alvo de exploração e de transformação ilimitadamente em função dos avanços da

1 Introdução

2

técnica e da ciência. Veremos que, para Bacon, os resultados práticos oriundos da pesquisa e a

transformação do real devem levar em consideração os limites que são dados pelas esferas

epistemológica e ética. Epistemológica porque só deveríamos efetivar as ações tendo em vista

o limite do que se conhece. As ações, a ciência, o aperfeiçoamento e poderio da técnica

precisam estar vinculados à ética enquanto princípio que envolve moderação, obediência às

leis da natureza e preocupação com o bem da humanidade.

O segundo, visa analisar a noção de progresso tal como arquitetada por Bacon. Nesse

caso, constituem referencial teórico os seguintes textos: O progresso do conhecimento, A

sabedoria dos Antigos e a Nova Atlântida de Bacon; O mito do progresso, de Gilberto Dupas;

Natureza, Ciência e Progresso em Bacon, de Guimarães e Santos; Crítica moral de Francis

Bacon a La Filosofía, de Maximiliano Prada Dussán; A filosofia experimental na Inglaterra

do século XVII, de Luciana Zaterka; Máquinas, gênios e homens na construção do

conhecimento: uma interpretação heurística do método indutivo de Francis Bacon, de Sergio

Menna; entre outros. Veremos nessa parte da dissertação que a noção de progresso

baconinana reivindica certas nuances. Por exemplo: estudo profundo da natureza; afastamento

do saber meramente retórico, livresco e professoral; efetivação de uma educação criativa,

conectada com a vida e que una teoria e prática; investimento público em pesquisa;

reconhecimento meritocrático e escolha dos mais bem preparados; dispensa de bons salários

para os que se envolvem seriamente com a atividade de pesquisa; humildade e permanente

diálogo entre as diversas instituições de pesquisa. Para Bacon, o progresso científico não fora

pensado como uma proposta hegemônica, unilateral, impositiva, segregacional. Embora, seja

desta forma que muita das vezes ele é considerado nas discussões ambientais.

Terceiro, o telos é examinar determinas interpretações da filosofia baconiana nas

discussões das ciências ambientais. Através desse capítulo, haja vista o viés da

interdisciplinaridade, faremos um diálogo entre textos baconianos e de autores

contemporâneos. Por exemplo, Hans Jonas, que reflete sobre ética ambiental, Mauro Grün,

que discute educação ambiental e Boaventura, sociólogo português, que empreende

discussões em torno da relação sociedade e natureza. Os referenciais teóricos giram em torno

desses autores. Consideramos que as críticas de Jonas e Grün contra Bacon são superficiais e

afastadas da filosofia baconiana. Geralmente costuma-se atribuir ao filósofo inglês, a gênese

dos problemas ambientais, alegando que ele defendeu exacerbadamente o avanço da ciência e

da técnica, ignorou o saber do passado e propôs dominação e tortura à natureza. Boaventura

fora trazido para essa discussão, pelo fato de desenvolver reflexão a respeito do par sociedade

1 Introdução

3

e natureza, também porque consideramos que, embora não sendo um estudioso ou especialista

da filosofia baconiana, encontramos na sua sociologia possíveis “encontros” com noções

baconianas. Só para apontar algumas, em ambos é possível encontrar a defesa do ajuste e da

relação coerente que deve haver entre teoria e prática. Ambos valorizam a diversidade de

experiências. Ambos defendem proximidade entre ciência e humanidade, ciência e sociedade,

ciência e senso comum, ou, seja lá o termo que se queira dar para a outra esfera que não a da

academia. Para Bacon, o conhecimento da natureza obedece limites (epistemológicos e

éticos). A ciência deve ser solucionadora de problemas e próxima da sociedade, na medida em

que se expresse por meio de uma linguagem não ambígua e disponibilize os seus resultados a

serviço da humanidade visando assim o que poderíamos denominar de „beneficiamento

social‟1.

Nossa pesquisa traz como justificativa pelo menos duas razões. A primeira, é que

ainda não são muitas as pesquisas sobre Bacon no Brasil2. A segunda, consiste no fato de

vincularmos a filosofia baconiana para as discussões acerca do meio ambiente. Percebe-se que

há uma espécie de preconceito contra os filósofos modernos nas discussões acerca do meio

ambiente, sobretudo, quando nos referimos a Bacon e Descartes. No caso do primeiro, a

postura de propor um método para a ciência e afirmar que somente acossando a natureza

poderemos forçá-la a se mostrar, lhe rendeu e permanece rendendo-lhe inúmeras críticas.

Forjou-se uma imagem de Bacon como sendo mentor da dominação e destruição da natureza.

Segundo Paolo Rossi, critica-se os modernos, mas não os lêem como se deveria. Baseiam-se

mais em manuais que falam sobre eles do que em seus próprios textos.

1

Utilizamos esse termo, tomando como fundamento a seguinte referência: (COELHO, 2002, pp. 179-199).

Nesse texto, a autora discute questões do tipo: coletividade na construção e no avanço do conhecimento em

contraposição ao trabalho isolado e individual; estreita relação entre pesquisa e sociedade; proximidade entre

universidade e sociedade; etc. O problema é que para essa autora estes aspectos são marxistas. A nosso ver, tais

posturas, antes de serem marxistas, são baconianas. Uma recomendação, portanto, à autora e aos que defendem

tais posicionamentos seria lerem O progresso do conhecimento.

2

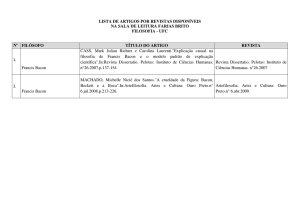

Em pesquisa ao site de periódicos da Capes, disponível abaixo e acessado no dia 11 de novembro de 2012, na

parte de assuntos, ao colocar como tema: a relação entre natureza e progresso em Bacon, apareceu um total de

apenas 16 trabalhos, entre eles, 10 artigos e 6 livros. Esse número foi filtrado do universo de 27.713 trabalhos

para o tema: filosofia. Neles o que se verifica é que não há sistematicidade entre os conceitos que pretendemos

estudar. Os termos natureza ou progresso, por exemplo, aparecem vez ou outra, mas não em um estudo

específico com foco em um determinado autor como é o caso do filósofo inglês mencionado acima. Os trabalhos

encontrados nesse endereço versam sobre diferentes focos, mencionam Bacon, mas não são pesquisas sobre este

autor. Eis o endereço: http://www.periodicos.capes.gov.br/. Além desse, fizemos busca também em outras fontes

como a Philósophos, revista de pós-graduação em Filosofia da Universidade Federal de Goiás, na biblioteca

digital da USP, mas não encontramos trabalhos sobre Bacon. Seguem os endereços respectivamente:

http://www.revistas.ufg.br/index.php/philosophos#.UJ6kBOSZlc8;

http://www.teses.usp.br/index.php?option=com_jumi&fileid=11&Itemid=76&lang=pt-br&filtro=filosofia. Com

isso, o desafio e a expectativa da nossa pesquisa é suscitar leitura, debate e a abertura para que outros trabalhos

nesta perspectiva possam surgir aqui no Brasil.

4

1 Introdução

Quanto à metodologia, a pesquisa será do tipo, segundo Lakatos, fundamental. Pois,

se insere no aspecto da “ampliação de conhecimentos teóricos, sem a preocupação de utilizálos na prática. É a pesquisa formal, tendo em vista generalizações, princípios, leis. Tem por

meta o conhecimento pelo conhecimento” (LAKATOS, 1999, p. 22). Que significa dizer isso?

Tratar-se-ia de um conhecimento sem serventia? Não, é claro. Significa dizer que o resultado

oriundo dela não será para a aplicação ou intervenção imediata na realidade. A expectativa é

de suscitar leitura acerca da modernidade. Ou seja, trata-se de procurar não repetir nem

endossar aquilo que denuncia Paolo Rossi, a saber, ler os modernos via manuais e não por

eles próprios. Nossa pesquisa pretende indicar que mediante pensamento de autores

modernos, como é o caso, por exemplo, de Francis Bacon, poderemos encontrar diversos

subsídios capazes de contribuir com a reflexão em torno da problemática ambiental.

Ainda em relação à pesquisa, ela pode ser caracterizada como bibliográfica. De acordo

com Marconi & Lakatos, a pesquisa bibliográfica possui oito fases. São elas: escolha do tema;

elaboração do plano de trabalho; identificação; localização; compilação; fichamento; análise e

interpretação; e redação3. Entre esses procedimentos, além dos dois primeiros, dos três

últimos não tivemos como fugir. Também foram indispensáveis ao nosso trabalho, a leitura e

análise de textos. Declaram as autoras de Fundamentos de Metodologia Científica, que a

leitura

constitui-se em fator decisivo de estudo, pois propicia a ampliação de

conhecimentos, a obtenção de informações básicas ou específicas, a abertura

de novos horizontes para a mente, a sistematização do pensamento, o

enriquecimento de vocabulário e o melhor entendimento do conteúdo das

obras. (MARCONI & LAKATOS, 2003, p. 19).

A leitura, segundo elas, constitui matéria prima para realização de uma pesquisa.

Quanto ao conceito de análise de texto, antes de defini-lo, primeiro elas explicam o que

significa analisar. Para as autoras, analisar significa estudar, decompor, dissecar, dividir,

interpretar. Feito isso, afirmam elas que a análise de texto “refere-se ao processo de

conhecimento de determinada realidade e implica o exame sistemático dos elementos;

portanto, é decompor um todo em suas partes, a fim de poder efetuar um estudo mais

completo”. (MARCONI & LAKATOS, 2003, p. 27). Esses são os procedimentos metodológicos

que seguiremos.

3

A caracterização dessas fazes se encontram no capítulo 2 de Fundamentos de metodologia científica. (Cf.

MARCONI & LAKATOS, 2003, pp. 44-49).

1 Introdução

5

A perspectiva de trazer a filosofia baconiana para esse âmbito de discussão é um

desafio, mas, ao mesmo tempo, uma contribuição à bibliografia sobre o filósofo aqui no

Brasil. O resultado que esperamos é que outros trabalhos nessa linha possam surgir. Pois,

como Bacon mesmo propunha, as flutuações, o desapego a pontos fixos, a organização de

ideias, princípios, teorias e experiências sem precisar estar refém à sistematicidade rígida,

bem como, a continuidade da pesquisa são o que contribuem com a ampliação e o avanço do

saber. A nosso ver, a análise que faremos aqui acerca da „Natureza‟ não incorrerá em

conceitos batidos como se discute comumente. Será uma discussão que pretende seguir na

contramão de uma visão quase hegemônica por parte das ciências ambientais em relação ao

pensamento moderno. Visão essa que apresenta a modernidade como causadora de males ao

homem e à natureza, pelo fato de muitos dos seus pensadores acreditarem na razão, na ciência

e no progresso. Visão essa que, provavelmente, se fundamenta numa concepção romântica da

natureza e, por isso, finda achatando e reduzindo tal conceito. A natureza é complexa,

superior aos sentidos e ao intelecto. Portanto, todos nós estamos convidados a pensá-la.

6

Capítulo 1 - Em torno do conceito baconiano de natureza

“A partir de diversas indagações, emergem três conhecimentos: filosofia Divina, filosofia Natural e

filosofia Humana ou Humanidade”.

(BACON, 2007, p. 136)

“Na filosofia de Bacon, a natureza tem a primeira e a última palavra”.

(MENNA, 2011, p. 172)

O objetivo deste capítulo é apresentar possíveis definições que o termo natureza

admite no transcorrer da filosofia baconiana e procurar extrair contribuições do pensamento

do inglês no que se refere ao tema da natureza, tema este que perpassa quase toda sua obra.

Sob esta perspectiva, algumas questões podem ser formuladas. Uma delas, por exemplo, o que

seria a natureza para Bacon? Quais as acepções e características que aquele termo admite? Se

Bacon é apresentado como defensor da dominação da natureza, o que isto significa? Seria

plausível afirmar que a destruição da natureza tal como se discute no mundo contemporâneo

tem como “matriz” a filosofia do autor do Novum Organum?

Embora Bacon não careça de advogado, todavia conduziremos nosso barco sobre as

águas movidas por textos oriundos de sua própria pena, bem como outros textos resultados de

pesquisas empreendidas por seus comentadores, a exemplo de Paolo Rossi, Silvia Manzo,

Sergio H. Menna, Bernardo Jefferson de Oliveira, apenas para citar alguns, com o objetivo de

ancorar, mediante discussões e análises em torno das questões postas acima, no seguinte

posicionamento: parece equívoco e superficial atribuir ao filósofo autor da Nova Atlântida, os

danos e males que se tem causado à natureza e ao próprio homem por conta dos avanços da

ciência e da técnica. Se por um lado o inglês não dá conta de responder a contento nossos

dilemas frente ao avanço da técnica e a relação desta com a natureza, ou ainda tenha sido

superado no tocante ao método científico, por outro, é inapropriado afirmar que os males

causados ao meio ambiente são oriundos de sua filosofia.

Conforme argumentaremos no decorrer desse capítulo, para Bacon, o império do

homem sobre a natureza leva em conta ao menos dois limites. O primeiro limite é dado pela

esfera epistemológica. Ou seja, só podemos agir sobre a natureza até onde o conhecimento

adequado das suas leis nos permita. O agir sobre a natureza está fortemente vinculado à

relação de obediência e de sujeição à ela própria. O segundo limite é oriundo da esfera da

Capítulo 1: Em torno do conceito baconiano de natureza

7

ética. Ante o vasto mar da ignorância acerca da natureza, a embarcação da busca pelo

conhecimento deve navegar permanentemente, porém não pode esquecer a instrução que fora

dada por Dédalo ao seu filho Ícaro: “não seguir um curso muito alto nem muito baixo”

(BACON, 2002, p. 86). Também não pode deixar de considerar o seguinte princípio: “O

caminho da virtude segue reto entre o excesso, de um lado, e a carência, de outro”. (BACON,

2002, p. 87). É fundamental, conforme Bacon, equilibrar a necessidade, a ousadia e a aventura

do lançar-se sobre o desconhecido, com o que se faz e com a aplicação do conhecimento

adquirido. Ao trazer a ética para o processo de conhecimento, interpretação da natureza e a

produção técnico-científica, no mito intitulado „Ícaro alado, também Cila e Caríbdes, ou

caminho do meio‟, que se encontra em A Sabedoria dos Antigos, Bacon sublinha:

Quanto à passagem entre Cila e Caribdes (moderação no intelecto),

certamente é necessário ter muita perícia... Pois se o navio se aproxima de

Cila, quebra-se nos rochedos; se se aproxima de Caribdes, é sugado pelo

torvelinho. Essa parábola nos leva a considerar... que em toda forma de

conhecimento e ciência, bem como em toda regra ou axioma a eles

pertinente, cumpre manter o meio-termo entre o excesso de especificidades e

o excesso de generalidades. (BACON, 2002, p. 87).

De acordo com a citação evocada, a atividade técnico-científica não pode abrir mão de

determinados critérios. Por exemplo, a moderação, a perícia, o exame, a crítica, a reflexão, a

paciência na pesquisa. Constituem igualmente critérios que devam ser inseridos na atividade

técnico-científica, segundo Bacon, a constância na pesquisa, o diálogo e compartilhamento de

experiências entre os pesquisadores, o afastamento da postura vaidosa-individual-egoísta e a

consciência de que os resultados precisam ter como finalidade melhorar as condições de vida

da humanidade no seu todo. A nosso ver, essa propositura do inglês contribui e permanece

viva. Pois, nos instiga a pensar, não só a respeito de nós mesmos, dos nossos papéis,

sobretudo, enquanto pesquisadores, como também a respeito do fazer técnico-científico e do

lidar com a natureza.

O capítulo está dividido em quatro tópicos. No primeiro, definimos e discutimos a

importância da escrita em aforismos para Bacon. Vimos que, não obstante o filósofo ter

proposto um método para a ciência, entretanto, critica a sistematicidade rígida e o

conhecimento estático. “Pois a natureza humana anseia em extremo ter em seu entendimento

algo fixo e irremovível, e que seja como um apoio ou suporte do espírito. ... sem dúvida

desejam os homens ter um Atlas ou eixo em seu interior que os resguarde da flutuação”.

(BACON, 2007, pp. 195-196). Em contraposição, valoriza as inquietudes próprias dos jovens

e a criatividade. Estes aspectos são fundamentais para o processo de interpretação e

Capítulo 1: Em torno do conceito baconiano de natureza

8

conhecimento da natureza. No segundo tópico, apresentamos “definições” e características

atribuídas ao termo natureza, tomando como base uma série de aforismos. A fundamentação

teórica foi por conta do Novum Organum. No terceiro, analisamos três mitos por meio dos

quais é possível refletir sobre a natureza, o homem, a ciência, etc.. A saber, Pã, Celo e Proteu.

Nesse caso o texto referencial foi a A sabedoria dos antigos. No último tópico, abordamos

sobre os três estágios da natureza. Segundo Bacon, a História da Natureza é de três tipos: da

natureza em seu curso normal, da natureza em seus erros ou variações e da natureza alterada

ou trabalhada. A compreensão dessas histórias ou estágios são fundamentais, haja vista a

intervenção e transformação da natureza.

1.1 Aforismos, crítica à sistematicidade rígida e valorização da criatividade no processo

de interpretação da natureza

Tomando como ponto inicial a indagação „o que seria a natureza para Bacon‟, de saída

é possível afirmar – e aqui considero pelo menos cinco de suas obras: o Novum Organun, A

Sabedoria dos Antigos, Do Fluxo e Refluxo do Mar, O Progresso do Conhecimento e a Nova

Atlântida – que não há uma definição estática ou precisa acerca do termo. O que se percebe ao

longo dos textos é que são várias definições e características atribuídas ao conceito.

O referencial teórico desta análise tem como fundamento uma série de aforismos

localizados no primeiro livro do Novum Organum. O que seria um aforismo? Nos termos do

próprio Bacon, os aforismos são “breves sentenças avulsas e não vinculadas por qualquer

artifício metodológico...” (I: 86)4. Por mais que a primeira vista pareça um paradoxo – o

filósofo que propõe um método para o conhecimento, acaba elogiando a ausência de

sistematicidade – a escrita na forma de aforismos é bem vista pelo Barão de Verulam. No

Progresso do Conhecimento, ele escreve que “... o conhecimento, enquanto está em aforismos

e observações, está em tempo de crescimento;” (BACON, 2007, p. 58). O filósofo chega a

comparar o conhecimento no estado de aforismos a um jovem que está em pleno crescimento.

Tal posição permite-nos considerar que, para Bacon, a sistematicidade rígida pode se

constituir um fator não favorável ao avanço do conhecimento, portanto, um obstáculo à força

criativa.

4

Daqui em diante, utilizaremos o algarismo em maiúscula (I ou II) e o número em seguida (1, 2, 3,...) para

indicar respectivamente o livro e o aforismo do Novum Organum.

Capítulo 1: Em torno do conceito baconiano de natureza

9

Na compreensão do Lord, “a escrita em aforismos têm muitas virtudes excelentes, às

quais não alcança a escrita sistemática. ... ninguém é apto para escrever em aforismos, nem

sensatamente tentaria fazê-lo, a não ser que possua um conhecimento correto e bem fundado”.

(BACON, 200, p. 211). Pondera ainda Bacon, “e, finalmente, os aforismos, ao apresentar um

conhecimento incompleto, convidam a seguir investigando, enquanto as exposições

sistemáticas, ao apresentar uma totalidade, aquietam e fazem crer que se chegou ao término”.

(BACON, 2007, p. 212).

Ao analisarmos as duas citações baconianas elencadas no parágrafo anterior, verificase que a filosofia do inglês enaltece a ausência de pontos fixos. As inquietudes que se percebe

nos jovens são fundamentais e bem vindas aos estudos da natureza. Bacon defende e propõe

com veemência, o esforço, a paciência e a continuidade nas pesquisas. O conhecimento

precisa ser correto e bem fundado. Por isso a importância de se estabelecer o método. Porém,

isso não significa dizer que se deva ficar restrito a pontos fixos ou a exposições sistemáticas.

Os sistemas filosóficos precedentes já tinham dado sinal de que não se conseguiu avançar

nem se conseguiu grandes feitos para a humanidade. Bacon afirma que,

os Sistemas são mais adequados para obter assentimento ou crença, mas

menos para orientar a ação: pois neles se faz uma espécie de demonstração

circular, iluminando uma parte a outra, e por isso satisfazem, mas os

particulares, estando dispersos, concordam melhor com as indicações

dispersas. (Idem, p. 212).

Os pontos fixos e as exposições sistemáticas podem gerar como consequências,

inibição da criatividade5 e admissão de que o conhecimento seja estático, completo e finito. O

processo de conhecimento da natureza precisa ter regras, carece de método, mas não pode

desvincular-se da dinâmica, das inquietações indagatórias e da criatividade. Passemos à

discussão acerca das possíveis definições e características concernentes ao termo natureza

para Bacon.

5

A criatividade em Bacon exerce uma relação extremamente estreita com a capacidade de inventar. E o que seria

então inventar para o filósofo? Sua resposta é a seguinte. “Inventar é descobrir o que não se sabe”. (BACON,

2007, p. 192). Portanto, a criatividade baconiana tem a ver com a capacidade de descobrir o que não se sabe, ou

seja, tem a ver com a descoberta de conhecimentos novos em contraposição à repetição do que já se sabe.

Capítulo 1: Em torno do conceito baconiano de natureza

10

1.2 Acepções e características do “termo” Natureza com base no Novum Organum

A análise que visa compreender os elementos ou aspectos integrantes do conceito

baconiano de natureza toma como ponto de partida o primeiro aforismo do livro I do Novum

Organum. Nesse aforismo Bacon escreve: “o homem, ministro (minister) [servidor] e

intérprete (interpres) da natureza, faz e entende tanto quanto constata, pela observação dos

fatos ou pelo trabalho da mente, sobre a ordem da natureza; não sabe nem pode mais”. (I: 1).

São temas desse aforismo: o homem, a natureza e as possibilidades de conhecer a última. Não

obstante, pode ser inserida também a questão do limite para a esfera da ação humana sobre a

natureza.

No tocante ao homem, este é concebido por Bacon como sendo ministro, servidor 6 e

intérprete da natureza. O homem é capaz de extrair conhecimentos daquela e a partir desses

conhecimentos, agir, criar, inventar. Todavia, de que modo o homem é ministro e servidor da

natureza tal como escreveu Bacon? Quem nos ajuda nessa explicação é Sergio Menna. Este

declara que “o homem é servidor da natureza porque, não podendo modificar suas leis, só

pode obedecê-la, e é intérprete da natureza porque, devendo revelar suas leis, tem primeiro

que conhecê-la para poder obedecê-la”. (MENNA, 2011, p. 176). Essa característica do

pensamento baconiano parece passar ao largo das análises empreendidas por determinados

autores como, por exemplo, Hans Jonas, Andrew Brennan, Carolyn Merchant e Mauro Grün.

No terceiro capítulo dessa dissertação trabalharemos estes autores. Aliás, um dos objetivos da

reflexão que pretendemos desenvolver a respeito da filosofia da natureza desenhada por

Bacon – haja vista o caráter de interdisciplinaridade – trata-se de sublinhar dimensões dessa

filosofia, as quais não são bem vistas pelos autores que mencionamos há pouco, sobretudo

quando eles discutem temas como ética e educação ambientais. A filosofia baconiana tem

sido considerada por estes teóricos do meio ambiente, uma filosofia que desarmoniza a

relação homem, ciência, técnica e natureza. Entretanto, assegura Bacon por meio do aforismo

(I: 1), o homem é ministro e intérprete da natureza.

Com base no aforismo em análise, a natureza é concebida como algo passível de

interpretação. A natureza é um “livro”. Não um livro constituído meramente de palavras. Mas,

o livro das obras e das criaturas de Deus7. Por isso algo passível de ser interpretada e

compreendida. Por isso, igualmente, a necessidade de se voltar a cultuar a natureza. Cultuar a

6

7

Confira a discussão em (MENNA, 2011, p. 175).

Confira (ROSSI, 1992, p. 74).

Capítulo 1: Em torno do conceito baconiano de natureza

11

natureza não como uma deusa, uma divindade sagrada, intocável, inquestionável. Cultuar a

natureza no sentido de poder interrogá-la, de poder pesquisá-la com paciência e com método,

de se voltar para as coisas mesmas, portanto, no sentido de poder interpretá-la e conhecê-la.

Quanto às possibilidades ou vias de se conhecer a natureza, Bacon apresenta pelo

menos duas vias. Uma via é a observação dos fatos. A outra, o trabalho da mente. Sob estas

perspectivas, entende-se que pensamento e observação, ou ainda, teoria e prática são

fundamentais, necessitam estar conectados no processo de interpretação da natureza. O

trabalho da mente aponta para a esfera das palavras, para a esfera do teórico, para o âmbito da

conceituação e para a tarefa da reflexão. A observação dos fatos, com efeito, sinaliza a

necessidade de voltar-se para as coisas mesmas, para a importância do estudo de conteúdos

concretos e correspondentes à vida, portanto, para a esfera da prática. Segundo Bacon, o

avanço no processo de interpretação da natureza requer que as pesquisas estudem conteúdos

que tenham correspondência com as coisas concretas. O que não significa dizer, por exemplo,

que o estudo da história ou das letras seja rejeitado.

A propositura de estudar as coisas se contrapõe na verdade aos campos da ciência

contemplativa e da mera retórica. No Progresso do Conhecimento, mapeando erros que

atrofiam e dificultam o avanço do saber, afirma Bacon:

Eis aqui, pois, a primeira desordem do saber, quando se estudam as palavras

e não o assunto, ... pois as palavras não são senão imagens das coisas, e se

estas não estão vivificadas pela razão e pela invenção, enamorar-se delas é o

mesmo que se enamorar de um quadro. (BACON, 2007, pp. 47-48).

A abstração ou o pensamento desvinculado da realidade é algo que o inglês recusa.

Não seria proveitoso à ampliação do conhecimento restringir-se somente às imagens das

coisas [as palavras]. É preciso direcionar-se às coisas mesmas e indagar a natureza. Nesse

sentido torna-se indispensável a conjugação tanto do trabalho da mente quanto da observação

dos fatos. Pois, conforme declaração de Bacon,

Nem a mão nua nem o intelecto, deixados a si mesmos, logram muito. Todos

os feitos se cumprem com instrumentos e recursos auxiliares, de que

dependem, em igual medida, tanto o intelecto quanto as mãos. Assim como

os instrumentos mecânicos regulam e ampliam o movimento das mãos, os da

mente aguçam o intelecto e o precavêm. (I: 2).

Segundo o inglês, a mão sozinha e o intelecto isolado inviabilizam o caminhar para

adiante no tocante ao aperfeiçoamento do conhecimento. Teoria de um lado e prática do outro

parece não significar muito para o filósofo. A relação entre pensamento e ação deve ser de

12

Capítulo 1: Em torno do conceito baconiano de natureza

proximidade e de junção com instrumentos, recursos e técnicas que contribuam com a

interpretação e com o conhecimento adequado da natureza. A Nova Atlântida, nesse sentido,

demonstra bem. É preciso, por um lado, invenções, criação de instrumentos que ampliem a

capacidade de conhecer a natureza e de melhorar a vida humana sobre o planeta – nessa

conjuntura a técnica tem a sua importância. Mas, por outro, uma lógica e um método que

orientem adequadamente o intelecto na tarefa de interpretar e conhecer a natureza. Portanto,

pode-se dizer, as possibilidades de se “acessar” ou de conhecer a natureza têm a ver com os

seguintes

aspectos:

observação

dos

fatos

e

trabalho

da

mente,

vínculo

entre

pensamento/reflexão e ação, coerência entre teoria e prática.

Ao unir trabalho da mente e observação dos fatos o homem “faz”. Esse “faz” aponta

para o poder e capacidade de ação que ele possui em relação à natureza. Porém, não se pode

esquecer, a ação humana sobre a natureza deve considerar seriamente a compreensão e a

constatação. O homem “Faz e entende tanto quanto constata”. Fazer, compreender e constatar

não são apenas verbos, mas, ao que tudo indica, na esteira do pensamento baconiano, pode-se

dizer, são princípios. A “constatação” – que não deve ser apressada nem imediatista – dá o

limite para a ação do homem. “O homem, ... faz e entende tanto quanto constata, ... não sabe

nem pode mais”. Seria ela [a constatação] que deveria dar o tom e ritmar efetivamente as

ações, tanto por meio da técnica, quanto, se quisermos acrescentar, por meio da ciência.

Portanto, de saída, é possível compreender que a proposta elaborada por Bacon em relação à

natureza como algo passível de investigação não é uma proposta sem limites. Além do limite

imposto pelos aspectos epistemológicos, ou seja, agir somente após o conhecimento

adequado, há também o limite oriundo da ética. Nesse sentido, acrescenta Menna, “o saber

baconiano conhece – e reconhece – limites; especificamente, limites éticos”. (MENNA, 2011,

p. 226). Portanto, leituras que ignorem estes aspectos do pensamento baconiano, parecem

equivocadas. Para Bacon, o fazer do homem sobre a natureza não é divorciado de limites,

nem é para destruir a natureza. Os limites da ação são postos pela compreensão, pela

constatação das coisas e, sobretudo, pela ética.

Assim, tomando como referência o aforismo (I: 1), fizemos o seguinte percurso. i)

Apresentamos uma possível concepção de homem para Bacon. Vimos que o filósofo concebe

aquele como sendo ministro e intérprete da natureza. ii) Trabalhamos as possibilidades de se

interpretar e conhecer a natureza. Vimos que o trabalho mental e a observação dos fatos

constituem duas plausíveis vias de acesso ao conhecimento da natureza. União entre mente e

mãos assim como coerência entre teoria e prática são pontos extremamente relevantes na

Capítulo 1: Em torno do conceito baconiano de natureza

13

composição do seu pensamento. iii) Vimos a afirmação que o homem „faz‟. Todavia, esse

fazer deve ser limitado e orientado pela compreensão, pela constatação que se adquire das

coisas e, por fim, pela ética. “Não sabe nem pode mais”, encerra o filósofo.

Considerando ainda o aforismo (I: 1), encontramos uma característica atribuída à

natureza. Trata-se de conceber a última como sendo algo bem ordenado. “O homem faz e

entende tanto quanto constata, pela observação dos fatos ou pelo trabalho da mente, sobre a

ordem da natureza”. Se nos cobrassem uma definição, poderíamos dizer que a natureza, à luz

desse fragmento é algo ordenado. A natureza possui cabal e rigoroso ordenamento. Por isso a

importância de procurar conhecer suas leis. A natureza não é mero objeto – natura naturata –

como aparece em algumas leituras8 que criticam fortemente a chamada modernidade. Essa

visão de que a natureza possui ordem, hierarquia e coerência é elucidada, por exemplo, por

Catherine e Raphael Larrère. O casal francês argumenta que há uma tese do fim da natureza –

tese essa que pode ser encontrada, por exemplo, em Hans Jonas –. O fundamento desta tese,

segundo Larrère, seria a convicção de que a modernidade teria destruído a natureza. Todavia,

destacam os autores franceses, essa convicção ignora a concepção moderna de natureza, que

compreende a última como sendo algo ordenado, algo que contem hierarquia, leis e coerência.

A tese do fim da natureza não convence o casal Larrère. Sendo assim, Raphael e Catherine se

deslocam para uma antítese e declaram o seguinte:

8

Entre os autores que criticam a modernidade, em virtude da concepção de natureza enquanto algo a ser

dominado e de se conceber a ciência como via que forneça ao homem instrumentos e meios para tal dominação,

tenho em vista especificamente Mauro Grün e Hans Jonas, autores, aliás, com os quais trabalharei no terceiro

capítulo dessa dissertação. O primeiro aborda o tema da educação ambiental. Já o segundo trabalha com o

problema da ética ambiental. O primeiro argumenta que a educação ambiental precisa de uma nova dimensão

ética. Essa nova dimensão ética deve considerar fortemente o papel da linguagem enquanto processo

interpretativo, para que se atinja uma compreensão e mediante essa compreensão se insira a conservação ou

preservação da natureza. Isto porque, para Grün, natureza e linguagem mantém relação estreita. O fato é que a

proposta de Grün ataca fortemente a filosofia de Bacon, sobretudo no que se refere à crítica que Bacon faz à

tradição. Em virtude dessa crítica à tradição, Grün acusa Bacon de aistórico, ou seja, de negador do passado –

voltaremos a essa discussão no terceiro capítulo como dissemos há pouco. Jonas, por sua vez, elege como objeto

de reflexão a técnica moderna, ou melhor, o poderio que essa técnica alcançou e se tornou capaz de exercer. Por

exemplo, os avanços da biologia celular, a questão da manipulação genética, o controle do comportamento, etc.

Segundo Jonas, a técnica moderna tornou-se uma ameaça para o homem, para a natureza e põe em risco a

possibilidade de existência para as gerações futuras. Qual é o problema? O problema é que, conforme a

interpretação de Jonas, o poderio elaborado pela técnica moderna é um desdobramento da filosofia de Bacon.

Portanto, como a análise sobre as leituras que se fazem sobre o pensamento de Bacon nos estudos sobre meio

ambiente constitui meu problema de pesquisa, por isso mencionei estes autores especificamente. É claro que há

uma gama enorme de críticas ao pensamento moderno. Também não estamos defendendo que a modernidade

seja isenta de críticas. O problema é fazer estas críticas baseando-se apenas em manuais como, por exemplo,

denuncia Paolo Rossi em (ROSSI, 2000, pp. 116-117). Grün e Jonas, por exemplo, quase não citam os textos de

Bacon. Entretanto fazem uma interpretação do filósofo inglês que acaba criando e reforçando a imagem de um

Bacon defensor da destruição da natureza, de um Bacon cego em relação ao progresso técnico-científico, de um

Bacon extremamente antropocêntrico e, portanto, arquiteto de uma filosofia que não contribui com as reflexões

acerca do meio ambiente.

Capítulo 1: Em torno do conceito baconiano de natureza

14

a modernidade contém uma visão coerente da natureza, que não se reduz à

da natura naturata. Desta concepção não resulta automaticamente a sua

neutralidade, que faria dela um simples reservatório de recursos para as

actividades humanas e um depósito para os seus resíduos. Da modernidade

pode, ao invés, deduzir-se uma afirmação moral de respeitar a natura

naturans como uma harmonia exterior ao homem e que não tem necessidade

dele para existir. Desde que deixemos assim de assimilar a modernidade à

afirmação de uma vontade e de um poder hiperbólicos, descobriremos que

na sua visão da natureza (a de processos em equilíbrio), tal como na divisão

que ela estabelece entre natureza e sociedade, há razões para conceber uma

empresa que insiste certamente na transformação e na exploração da

natureza, mas que se preocupa com a sua proteção. (LARRÈRE &

LARRÈRE, 1997, p. 192).

Larrère & Larrère na verdade operam uma grande virada frente a tese do fim da

natureza. Se o pensamento moderno separou o homem da natureza, ou concebeu a última

como algo exterior a aquele, o que é visto como abertura para a destruição, transformação e

exploração da natureza, o casal francês argumenta que desse mesmo pensamento é possível

compreender que dominar, transformar e explorar não significa tratar a natureza apenas como

mero objeto – natura naturata. Ainda conforme Larrère & Larrère, é preciso que se

compreenda que a modernidade não é meramente a afirmação de uma vontade e de um poder

hiperbólicos. A ideia, por exemplo, de se dominar a natureza, tal como defende Bacon, não

deixa de reconhecer que compreender precede o agir.

Podemos extrair, talvez implicitamente, da análise do aforismo (I: 1), as seguintes

considerações. a) A natureza possui ordem. b) A natureza é passível de interpretação e de

observação. c) A interpretação e observação da natureza passam pela mediação do trabalho

conjugado da mente e das mãos – estão envolvidos aí o auxílio de instrumentos e recursos, ou

seja, a técnica é de fundamental importância –. Aliás, no tocante à questão da técnica,

Bernardo Jefferson de Oliveira afirma que um dos objetivos da sua tese, “trata-se de mostrar

como vários elementos do programa de reforma proposto por Bacon são inspirados nas

atividades técnicas...” (OLIVEIRA, 2002, p. 19). Mais adiante continua ele, “julgamos,

entretanto, que o projeto baconiano caracteriza um de seus estilos de conhecimento científico

e que um dos principais traços deste estilo é sua interação com o conhecimento técnico”.

(OLIVEIRA, 2002, p. 44). De acordo com Oliveira, pode-se afirmar que, para Bacon, a

relação entre conhecimento científico e técnica é bastante estreita. d) O homem é considerado

ministro e intérprete da natureza. e) O poder antrópico potencializado pela ciência e pela

técnica não pode ignorar os limites epistemológico e ético.

Capítulo 1: Em torno do conceito baconiano de natureza

15

O próximo aforismo a fazer parte da nossa análise é (I: 3). Nesse aforismo Bacon

escreve o seguinte: “ciência e poder do homem coincidem, uma vez que, sendo a causa

ignorada, frustra-se o efeito. Pois a natureza não se vence, se não quando se lhe obedece...”.

(I: 3), destaque meu. O primeiro ponto apresentado por Bacon nesse aforismo que acabamos

de citar é a relação de coincidência entre a ciência e o poder do homem. Percebe-se que essa

relação é de bastante estreiteza. O segundo ponto sinaliza para a noção de que não é possível

conhecer e aproveitar bem os efeitos se as causas forem ignoradas. Conhecer as causas é

muito importante. O terceiro ponto, eu diria que chega a ser um princípio na filosofia

baconiana, é a noção de que a natureza só pode ser dominada na relação de obediência a ela

mesma. Bacon põe lado a lado „dominar a natureza‟ e „obedecer a ela‟. Domínio e obediência

formam um par que em determinadas leituras como, por exemplo, a que faz Hans Jonas, é

completamente suprimido. Essa noção de que se deve obedecer à natureza, ou seja, sujeitar-se

às suas leis, é tão importante para o inglês que ele a insere no início da primeira parte do

Novum Organum, conforme o aforismo citado acima, e a retoma ao final dela, por meio do

aforismo (I: 129), sobre o qual trataremos adiante.

A natureza, de acordo com o aforismo (I: 3), é apresentada como passível de ser

vencida. A possibilidade de vencê-la possui como elo duas perspectivas: o poder do homem

por um lado e o poder da ciência por outro. A ciência seria o meio que potencializa a

capacidade de ação do homem. Porém, é fundamental que se considere seriamente a

obediência e mesmo a sujeição às leis e regras da própria natureza. Aliás, se por um lado o

homem é intérprete, conhecedor e capaz de agir sobre a natureza, por outro lado, ele é seu

ministro e, portanto, servidor.

Bacon deixa claro através deste fragmento que entre os “ingredientes”: poder do

homem, ciência e domínio da natureza, não se pode ignorar a obediência e a submissão a ela.

Todavia, o que seria obedecer à natureza? Resignar-se perante ela? Ficar apenas

contemplando-a? Ao que nos parece não é isso. Obedecer à natureza na perspectiva do autor

inglês aponta para a necessidade de conhecer com profundidade suas leis, conhecer com

profundidade como as coisas e os fenômenos na natureza se comportam e respeitar os limites.

Nos termos do filósofo, “ninguém poderá governar ou transformar a natureza antes de havê-lo

devidamente notado e compreendido”. (II: 6). Observemos que para o filósofo inglês,

„compreender‟ precede „governar‟ e „transformar‟. Bacon lança base aqui para algo que

será retomado muito posteriormente, por exemplo, por Boaventura de Sousa Santos – no

terceiro capítulo trabalharemos esta questão. Lá veremos Santos afirmar que a nossa

Capítulo 1: Em torno do conceito baconiano de natureza

16

racionalidade prioriza a transformação do real em detrimento da compreensão9. O argumento

é que na perspectiva da ciência moderna, transformar vem primeiro que compreender. E na

base do estabelecimento da ciência moderna se insere Bacon. Tal sentença não é plausível.

Conforme o aforismo citado há pouco, vimos que para Bacon, a compreensão antecede a ação

e a transformação. Até porque, assevera o Lord, “a natureza supera em muito, em

complexidade, os sentidos e o intelecto...” (I: 10). Voltaremos a esse aforismo (I: 10) mais

adiante.

Passemos ao aforismo (I: 4). Esse apresenta algumas características acerca da natureza

que interessam ao nosso estudo. Bacon, nesse fragmento, argumenta: “No trabalho da

natureza o homem não pode mais que unir e apartar os corpos. O restante realiza-o a própria

natureza, em si mesma”. A primeira característica que podemos extrair é que a natureza

possui capacidade própria de movimentar-se, de auto-realização, portanto, de trabalho. Temse aqui uma concepção da natureza como natura naturans10. Nos termos de Silvia Manzo, “en

la filosofía natural de Bacon el movimiento es una determinación primera y universal de la

materia”. (MANZO, 2008, p. 481). Acrescenta ela nesta mesma referência, “No hay realidad

natural sin movimiento, es por eso que la nueva filosofía debe indagar los principia moventia

rerum”11. A outra característica que, inclusive parece apontar para as discussões de Bacon

com o atomismo, é que a natureza é constituída de corpos. Diante dessa compreensão,

segundo Bacon, o homem, embora capaz de aliar o seu poder à ciência e conhecer a natureza

para dominá-la, possui uma delimitação, a saber, não pode fazer mais que unir e separar os

corpos. “Engendrar e introduzir nova natureza ou novas naturezas em um corpo dado, tal é a

obra e o fito do poder humano” (II: 1), afirma o inglês.

Os males, invenções ou benefícios que poderão ser extraídos da natureza vão decorrer

do conhecimento adequado ou não e da utilização que se faça no tocante a esses processos de

9

Cf. (SANTOS, 2007, p. 28).

Catherine Larrère, no segundo capítulo do seu Do bom uso da Natureza, intitulado Natureza e Humanismo,

apresenta distinção entre os termos „natura naturata‟ e „natura naturans‟. Referindo-se à natura naturata,

Larrère escreve que, “a natureza da experimentação é efetivamente a natura naturata, uma máquina que se pode

decompor em peças distintas. Mas o seu construtor é o homem. (...) é uma natureza feita” (LARRÈRE, 1997, p.

76). Já em relação à natura naturans, Larrère afirma que esta é o próprio objeto da história natural. Amparada

pela definição de Buffon, declara a autora francesa, “Buffon coloca-se pois resolutamente do lado da natura

naturans, de uma natureza activa, produtora, que é possível explicar sem recorrer a causas exteriores: A própria

Natureza é uma obra perpetuamente viva, um operário incessantemente activo, que sabe todas as artes, que

trabalhando a partir de si mesmo, sempre sobre o mesmo fundo, em vez de o esgotar, o torna inesgotável” (Idem,

p. 85). A natura naturata estaria do lado das coisas criadas, dos resultados da técnica, do lado dos objetos. Seria

a natureza criada, tem a ver com a exterioridade das formas visíveis. A natura naturans tem a ver com a

interioridade de um processo, seria a natureza que nos escapa, seria, portanto, a natureza complexa e superior aos

nossos sentidos e intelecto.

11

A nova filosofia deve indagar os princípios das coisas em movimento.

10

Capítulo 1: Em torno do conceito baconiano de natureza

17

união e de separação dos corpos. Por mais que Bacon tenha como meta retirar o homem da

cômoda “ciência” contemplativa, por mais que ele tenha almejado uma ciência prática, eficaz,

atuante, progressiva e utilitária, contudo, o inglês não subtraiu do seu pensamento a questão

do limite. Para o inglês, explica Menna, “a utilidade está sempre subordinada à verdade (ou à

confiabilidade epistêmica)”. (MENNA, 2011, p. 226). A questão do limite na filosofia

baconiana caminha paralelamente ao tema do avanço da ciência e do domínio da natureza.

Atenhamos-nos ao que afirma o filósofo.

E a obra e o fito da ciência humana é descobrir a forma de uma natureza

dada ou a sua verdadeira diferença ou natureza naturante ou fonte de

emanação (estes são os vocábulos de que dispomos mais adequados para os

fatos que apresentamos). A estas empresas primárias subordinam-se duas

outras secundárias e de cunho inferior. A primeira é a transformação de

corpos concretos de um em outro, nos limites do possível; a segunda, a

descoberta de toda a geração e movimento do processo latente, contínuo, ...

(II: 1).12 Destaque meu.13

Percebe-se que por mais que o inglês tenha proposto intervenção e transformação na

natureza, estas só devem ser realizadas levando em consideração o limite do possível. E esse

limite do possível é dado pelo que se conhece. Há uma espécie de prudência no pensamento

baconiano. Essa prudência está vinculada à questão da compreensão e do conhecimento. Ou

se compreende adequadamente tomando como bússola o que se conhece das coisas com

profundidade, ou não se deve intervir, modificar, transformar e agir. Estes aspectos são

plausíveis conforme a filosofia de Bacon, apesar de serem relegados – ao que tudo indica –

por autores do meio ambiente como, por exemplo, Grün e Jonas.

Retomemos o aforismo (I: 10) que mencionamos há pouco. Neste trecho encontra-se a

seguinte noção de natureza: “A natureza supera em muito, em complexidade, os sentidos e o

intelecto. Todas aquelas belas meditações e especulações humanas, todas as controvérsias são

coisas malsãs. E ninguém disso se apercebe”. A declaração baconiana retoma de certo modo

12

Este aforismo na versão que utilizamos contém algumas notas para explicar determinados termos. Por

exemplo, naturezas (naturas), corpo (corpus), forma (formam), natureza naturante, (naturam naturantem),

processo latente (latentis processus), entre outros. Vamos às explicações. Naturas ou natureza significa ou

equivale à propriedade ou qualidade predicável de um corpo. Corpus quer dizer corpo concreto. Formam é a

condição essencial da existência de qualquer propriedade. Naturam naturantem ou natureza naturante em

oposição à (natura naturata) natureza naturada, é uma distinção de Averróis que passou à tradição escolástica.

Simplificadamente, a natureza naturante é o agente produtor e naturante é o produto. Natureza naturante é

expressão difundida durante a Renascença, indicando o processo ativo e dinâmico da natureza. Segundo os

tradutores, Bacon não usa a expressão oposta, natureza naturada. E latentis processus ou processo latente quer

dizer conjunto de operações internas, que em boa parte escapa aos sentidos, e que faz com que uma substância

passe de um estado a outro. Estas explicações podem ser conferidas em (BACON, 1999, p, 101) – Coleção Os

pensadores.

13

Silvia Manzo desenvolve discussão a respeito desses termos como, fonte de emanação, natureza naturante,

natureza naturada, corpo, etc. (Cf. MANZO, 2008, pp. 480-81).

Capítulo 1: Em torno do conceito baconiano de natureza

18

temas que já foram abordados em aforismos anteriores como, por exemplo, sentidos e

intelecto, mãos e mente, observação dos fatos e trabalho mental, e acrescenta a noção de que a

natureza é complexa e que devido a essa complexidade é superior aos sentidos e ao intelecto

humano. A natureza ultrapassa a capacidade de ação das mãos e da mente. Por isso Bacon

defendia o auxílio dos recursos tanto em relação ao trabalho experimental como os

instrumentos mecânicos, quanto em relação ao trabalho mental, por exemplo, a nova lógica

que ele estava propondo. Tudo isso tendo em vista o processo de interpretação da natureza,

mas considerando a esfera do possível.

Além da noção de que a natureza é complexa e superior aos sentidos e ao intelecto, o

(I: 10) apresenta também outro aspecto da filosofia de Bacon, que é sua crítica às filosofias

que o antecederam. De modo especial, a filosofia de Aristóteles e dos escolásticos. Quais

frutos a filosofia aristotélico-escolástica, segundo Bacon, teria fornecido para a humanidade?

Contribuiu para o conhecimento da natureza e o avanço da ciência? Uma resposta plausível,

de acordo com o inglês, é que a filosofia de Aristóteles cultivada pelos doutores da Igreja

elaborou somente belas meditações, inúmeras controvérsias e especulações, conhecimentos

meramente livrescos, nada além que o cultivo da cultura das palavras.

Sem dúvida alguma, assim como muitas substâncias são por natureza

sólidas, apodrecem e se corrompem em vermes, do mesmo modo o

conhecimento bom e correto tem a propriedade de apodrecer e dissolver-se

em incontáveis questões sutis, ociosas, insanas e... vermiculares... Esse tipo

de saber degenerado prevaleceu sobretudo entre os escolásticos, os quais,

providos de engenho afiado e robusto, e abundância de tempo livre, mas

pequena variedade de leituras, pois estavam encerrados seus entendimentos

nas celas de uns poucos autores (principalmente Aristóteles, seu ditador),

como o estavam suas pessoas nas celas de monastérios e colégios; (BACON,

2007, p. 49).

Para o Lord, a filosofia aristotélica converteu-se em teologia e o que produziu não

passou de “teias de aranha de saber, admiráveis pela finura do fio e da obra, mas sem

substância nem proveito”. (BACON, 2007, p. 49). Acerca da crítica à filosofia de Aristóteles,

no Novum Organum, declara ainda o filósofo:

Aristóteles estabelecia antes as conclusões, não consultava devidamente a

experiência para estabelecimento de suas resoluções e axiomas. E tendo, ao

seu arbítrio, assim decidido, submetia a experiência como a uma escrava

para conformá-la às suas opiniões. Eis por que está a merecer mais censuras

que os seus seguidores modernos, os filósofos escolásticos, que

abandonaram totalmente a experiência. (I: 63).

Capítulo 1: Em torno do conceito baconiano de natureza

19

A proposta de Bacon se dá na perspectiva contrária. Conforme mencionamos

anteriormente, para o autor do Novum Organum, as palavras são apenas imagens das coisas. O

que ele propõe é que se investigue com cautela, cuidado e permanência as coisas na realidade.

Dentro desta conjuntura ou processo a experiência se insere e exerce papel extremamente

relevante.

Debruçando-se sobre a crítica de Bacon à filosofia aristotélica, Paolo Rossi acrescenta:

“a ditadura cultural do aristotelismo condicionou por muito tempo, segundo Bacon, não

apenas o desenvolvimento do pensamento filosófico e científico, mas também a possibilidade

de compreensão desse desenvolvimento”. (ROSSI, 2006, p. 170). Conforme a interpretação

baconiana, o conhecimento cultivado pela filosofia aristotélica não foi capaz de produzir

resultados úteis à vida cotidiana do homem. Como explicar isto? A lógica de Aristóteles inibe

a ousadia e a habilidade de se descobrir coisas novas, posto que a conclusão já está dada na

premissa geral. Por exemplo, “todo homem é mortal”. Essa é a premissa geral afirmativa.

“Sócrates é homem”. Premissa do meio. Conclusão, “logo, Sócrates é mortal”. Mirando a

lógica de Aristóteles, Bacon declara, “a lógica tal como é hoje usada mais vale para

consolidar e perpetuar erros, fundados em noções vulgares, que para a indagação da verdade,

de sorte que é mais danosa que útil”. (I: 12). Mais adiante, acentua com firmeza Bacon,

O silogismo não é empregado para o descobrimento dos princípios das

ciências; é baldada a sua aplicação a axiomas intermediários, pois se

encontra muito distante das dificuldades da natureza. ... O silogismo consta

de proposições, as proposições de palavras, as palavras são o signo das

noções. Pelo que, se as próprias noções (que constituem a base dos fatos) são

confusas e temerariamente abstraídas das coisas, nada que delas depende

pode pretender solidez. ... (I: 13-14).

Mais uma vez os temas „afastamento das coisas‟ e „dificuldades ou complexidade da

natureza‟ são retomados. Na verdade o objetivo de Bacon ao criticar a lógica aristotélica é

sinalizar para a necessidade de se reformular o conhecimento, sobretudo, o conhecimento da

natureza. Não é possível conhecer bem a natureza restringindo-se apenas às palavras, à

abstração e ao afastamento das coisas. Para Bacon, não é possível conhecer a natureza

somente contemplando-a. Nesse sentido nos ajuda Oliveira. Este escreve que aos olhos de

Bacon,

a função meramente contemplativa da filosofia e a ausência de uma tentativa

de compreensão que representasse um domínio da natureza são as principais

razões da estagnação, dos “destemperos do conhecimento” e de seus

procedimentos dogmáticos. (OLIVEIRA, 2002, p. 64).

Capítulo 1: Em torno do conceito baconiano de natureza

20

É preciso “que se penetre nos estratos mais profundos e distantes da natureza” ...(I:

18). A natureza é algo de difícil compreensão, pois possui segredos. A noção de que a

natureza possui segredos e é sutil pode ser encontrada em outros fragmentos do Novum

Organum, a exemplo do (I: 56) e do (I: 75). Pierre Hadot, ao discutir a questão dos segredos

da natureza em O Véu de Ísis, e posicionar-se afirmando que o objetivo da ciência moderna

seria de desvelar estes segredos, declara o seguinte:

Na época da eclosão da ciência nos séculos XVII e XVIII, ..., a ciência

moderna, herdeira nesse aspecto das ciências ocultas e da magia, dar-se-á

precisamente como fim revelar os segredos da natureza. Objetos da física

filosófica, mas também das pseudociências, na Antiguidade e na Idade

Média, eles se tornarão, de certo modo, o objeto das novas física,

matemática e mecânica. Francis Bacon irá declarar, por exemplo, que a

natureza só desvela seus segredos sob a tortura dos experimentos. (HADOT,

2006, pp. 51-52).

Conforme Hadot, a noção de que a natureza é possuidora de segredos passa pelas

Idades Antiga e Medieval, chega à Modernidade, más há uma questão: com o advento da

ciência moderna acredita-se e se propõe que os segredos da natureza sejam desvelados. Um

dos filósofos que aparece na discussão empreendida por Hadot no que se refere ao

descobrimento dos segredos da natureza é Bacon.

Numa explicação próxima à interpretação de Hadot, para quem o descobrimento dos

segredos da natureza é uma exigência de boa parte do pensamento do século XVII, – e nesse

contexto está inserido Bacon –, explica Menna:

apesar das proibições e reações existentes, um novo modo de pensar se

desenvolveu gradualmente no século XVII. (...) Progressivamente, os

segredos da natureza começaram a ser desvendados. Copérnico, Kepler e

Galileu não hesitaram em olhar os céus; Bacon, Newton e Boyle não

vacilaram em tentar fazer a natureza falar. (MENNA, 2011, p. 63).

Mediante as duas citações mencionadas acima, percebe-se que a ideia da natureza

como detentora de segredos ou de sutilezas é uma característica do pensamento moderno e

nesse contexto ela também se torna presente na filosofia de Bacon. No aforismo (II: 43) do

Novum Organum, por exemplo, embora este aforismo não seja o único no qual o filósofo

aborda o problema da sutileza da natureza, o inglês faz referência a dois tipos de instâncias

(Velicantes e Secantes)14, pois segundo ele, estas instâncias preveniriam o intelecto humano

14

Segundo a explicação de Bacon apresentada no aforismo (II: 43), instâncias “velicantes porque beliscam a

inteligência, e secantes porque dividem a natureza, pelo que também, às vezes, as chamamos de instâncias de

Demócrito”.

Capítulo 1: Em torno do conceito baconiano de natureza

21

da “admirável sutileza da natureza”. Essa questão da sutileza da natureza em Bacon é bastante

discutida por Silvia Manzo.

Segundo Manzo, “Bacon está convencido de que la ciencia debe buscar las entidades y

los movimientos mínimos o “sutiles” escondidos en la naturaleza” (MANZO, 2008, p. 463).

O atomismo, destaca a autora, contribui nesse sentido. Manzo escreve que a complexa ideia

de natureza e de “sutilidad” para Bacon, provavelmente é uma herança de Cardano. Conforme

a autora, para o último,

la “sutilidad” operaba a distintos niveles: en primer lugar, era un proceso

intelectual por el cual las cosas sensibles eran percibidas por los sentidos y

las cosas inteligibles lo eran por el entendimiento, mediante procesos no

exentos de dificultad. Pero la “sutilidad” también existía en las sustancias

mismas, en sus accidentes y representaciones (imágenes, especies, discursos,

escritos). (MANZO, 2008, pp. 463-464).

Com base na citação, percebe-se que para Cardano, a sutilidade pode ser encontrada

pelo menos em dois níveis. A sutilidade está no processo intelectual. Aqui se insere inclusive

a problemática em torno da apreensão das coisas. Sob esta perspectiva, os sentidos, o trabalho

de conceituação e de definição das coisas fazem parte. Não obstante, a sutilidade também está

presente nas coisas mesmas. Essa concepção, por exemplo, leva Bacon a defender que a

ciência tem como tarefa descobrir a sutilidade ou os segredos da natureza. Tendo em vista

essa função da ciência fazem-se preciso: o método, a pesquisa paciente, a observação dos

fatos, a recorrência aos experimentos, o trabalho colaborativo entre os pesquisadores e o uso

de uma linguagem clara, acessível, o mais afastada possível de enigmas e ambiguidades. É

preciso livrar a mente ou o intelecto dos ídolos15.

Caracterizando ainda a sutilidade que foi pensada por Cardano e que depois

comparece na filosofia de Bacon, escreve Manzo:

En las sustancias corpóreas la sutilidad se asociaba com la pequeñez, la

fluidez y la divisibilidad, mientras que en las sustancias incorpóreas se

vinculaba con los secretos de Dios y el orden del universo. (...) La sutilidad

le pertenece tanto al objeto como al sujeto sensible e inteligente. (...) Para

Bacon, al igual que para Cardano, la sutilidad se refiere a la extrema

pequeñez o imperceptibilidad (es decir, invisibilidad e intangibilidad).

(MANZO, 2008, p. 464).

15

Para Bacon existem quatro tipos de ídolos que interferem e dificultam a apreensão das coisas pela mente. No

segundo capítulo trabalhamos essa teoria baconiana dos ídolos. Porém, só para anunciar os quatro tipos de ídolos

elencados pelo inglês, são eles: ídolos da tribo, da caverna, do foro e do teatro. Estes ídolos são discutidos e

caracterizados pelo filósofo nos aforismos (I: 52), (I: 53), (I: 59) e (I: 61) respectivamente.

Capítulo 1: Em torno do conceito baconiano de natureza

22

A autora complementa afirmado que Bacon “Señala que la sutilidad de la naturaleza

supera ampliamente la sutilidad del entendimiento humano”. (Idem, p. 465). Esta concepção

de natureza se vincula, por exemplo, com o aforismo (I: 10) analisado acima. Manzo trabalha

ao lado da ideia de “sutilidad”, a noção de dissecação. Conforme a autora,

Bacon está convencido de que si nuestro entendimiento es guiado por el

método correcto, muchos de los secretos de la naturaleza se abrirán a la

investigación científica. Pero para que esto ocurra, la naturaleza debe ser en

primer lugar separada en sus partes más sutiles a través de un procedimiento

comparable con la disección atomística16 y la anatomía alquímica17.

(MANZO, 2008, p. 465).

Esta acepção de dissecação atomista que aparece em Bacon, segundo Silvia Manzo,

vem, sobretudo de Demócrito. A divisão do todo em partes para que depois se possa ter uma

boa compreensão do todo é extremamente importante para Bacon.

Isto porque, além de complexa e de difícil apreensão, retomando a ideia de que a

natureza é profunda e que não se pode conhecê-la adequadamente somente por argumentos,

palavras, abstrações e teorias, no (I: 24) Bacon escreveu: “a profundidade da natureza supera

de muito o alcance do argumento”. Percebe-se que novamente a ideia que está em voga é não

restringir-se somente ao estudo das palavras e ao discurso retórico – embora eles não devam

ser ignorados. A natureza é profunda e tentar “capturar” ou apreender esta profundidade exige

uma lógica que não despreza a experiência e a prática. Bacon, embora não deixe de

reconhecer a importância das letras, da retórica, da história e da teoria, contudo, chama a

atenção permanentemente para a importância da experiência no processo de interpretação e

conhecimento da natureza. Podemos perguntar, então, mas que tipo de experiência, segundo