UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS

CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE GURUPI

MESTRADO EM PRODUÇÃO VEGETAL

ADUBAÇÃO VERDE E ADUBAÇÃO MINERAL NA CULTURA DO ARROZ

IRRIGADO NA VÁRZEA DO TOCANTINS

ANDRÉ FRÓES DE BORJA REIS

GURUPI-TO

DEZEMBRO DE 2012

ANDRÉ FRÓES DE BORJA REIS

ADUBAÇÃO VERDE E ADUBAÇÃO MINERAL NA CULTURA DO ARROZ

IRRIGADO NA VÁRZEA DO TOCANTINS

Dissertação apresentada ao Programa

de Pós Graduação em Produção Vegetal da

Universidade Federal do Tocantins, como parte

das exigências para a obtenção do título de

Mestre em Fitotecnia.

GURUPI-TO

DEZEMBRO DE 2012

2

Trabalho realizado junto ao curso de Mestrado em Produção Vegetal da Universidade Federal

do Tocantins, sob a orientação do Profº Dr. Aloísio Freitas Chagas Júnior, com o apoio

financeiro do Conselho Nacional de Pesquisa Científica (CNPq).

Banca examinadora:

________________________________________

Prof. Dr. Aloísio Freitas Chagas Júnior Universidade Federal do Tocantins (Orientador)

_________________________________________

Dr. Nand Kumar Fageria - Embrapa Arroz e

Feijão (Co-orientador)

_________________________________________

Prof. Dr. Gil Rodrigues dos Santos Universidade Federal do Tocantins (Examinador)

_________________________________________

Prof. Dr. Saulo de Oliveira Lima - Universidade

Federal do Tocantins (Examinador)

3

À Luiz Vicente de Souza Queiróz,

e a todos aqueles que sob seu nome construíram o legado,

e que me ensinaram a minha mais importante missão...

OFEREÇO

Aos meus pais Théo de Borja Reis Jr. e Maria Regina Briza Fróes.

A minha irmã Cristina Fróes de Borja Reis e meu sobrinho Alexandre.

Com todo o meu amor e agradecimento por uma vida de realizações.

DEDICO

4

AGRADECIMENTOS:

Ao programa de pós-graduação em produção vegetal da Universidade Federal do

Tocantins pela oportunidade.

Aos meus orientadores: professor Dr. Aloísio Freitas Chagas Júnior pela

autonomia, amizade, confiança e orientação. Ao Dr. Nand Kumar Fageria, da Embrapa

Arroz Feijão, pela co-orientação, ensinamentos e exemplo de pesquisa.

A Impar Consultoria no Agronegócio na pessoa de meu amigo e gestor Raphael

Gregolin Abe pelos ensinamentos e liderança durante os últimos cinco anos de trabalho.

O apoio da Impar foi imprescindível para a realização do curso de mestrado. Agradeço

por terem permitido minha dedicação e ausência das atividades profissionais, mesmo

sabendo que seria um caminho sem volta. E ao final dessa etapa e com olhar adiante,

tenho comigo que a formação de engenheiro agrônomo consultor que adquiri através do

trabalho e convívio com as pessoas dessa empresa, seguirá comigo durante o restante da

minha carreira.

A Fazenda Dois Rios Ltda. nas pessoas de Auke Dijkstra, Josnei Spinardi da

Rosa e Anilton Bardini de Souza. Agradeço pelo suporte e apoio financeiro das

pesquisas desenvolvidas, e mais do que isso, pelo reconhecimento e confiança no meu

trabalho como engenheiro agrônomo. As alterações no sistema de produção de arroz

irrigado em várzea tropical que realizamos com sucesso nos últimos anos são frutos do

dia-a-dia comprometido com as atividades de campo, e mais do que isso, de uma

relação de trabalho e amizade. Obrigado a todos.

A Cristina Fróes de Borja Reis, minha querida irmã, pelo incentivo. Suas

atitudes, realizações acadêmicas e pessoais foram e sempre serão, exemplos a serem

seguidos. Aos meus pais, Théo de Borja Reis Jr. e Maria Regina Briza Fróes, pelo amor

incondicional. Vocês são as pessoas mais importantes e que estão sempre no centro das

minhas decisões.

Aos colegas de trabalho da Impar Tocantins: Solano Colodel e Valdir Pires da

Costa, cujas ajudas foram essenciais na condução dos experimentos, coleta e

processamento das amostras. Obrigado pelo comprometimento e companheirismo.

5

Aos amigos da turma de pós-graduação Aline Torquato Tavares, André

Henrique Gonçalves, Luis Paulo Figueredo Benício e Anielli Souza Pereira. O convívio,

amizade e ajuda acadêmica foram de grande importância.

Aos amigos graduandos em engenharia agronômica da UFT – Gurupi: Renato

Jales e Paulo Henrique Lopes pela ajuda na coleta de dados.

Ao Dr. João Kluthcouski pesquisador da Embrapa Arroz e Feijão por ter sido o

primeiro o me incentivar a ingressar na vida acadêmica.

Aos professores da ESALQ / USP: Dr. José Laércio Favarin, Dr. Durval

Dourado Neto e Dr. Geraldo Dario, pelo incentivo e ensinamentos durante e após o

período de graduação.

A vida em república, cujas amizades e o intenso convívio contrapõem e

enriquecem a formação acadêmica. Obrigado república Arado da ESALQ / USP e

república Tapera Véia da UFT / Gurupi.

E por fim o agradecimento mais importante é para Aquele que criou na mais

completa perfeição e complexidade, todos os processos químicos, físicos e biológicos

que compõe as relações da natureza e que tanto me encantam. Deus está presente na

germinação de uma semente, na chuva caindo sobre as plantas, e no sol aquecendo o

solo e desprendendo maravilhosas térmicas para um voo a vela. Agradeço a Ele por

permitir que eu viva em conjugação com a natureza e fazer da minha vida uma

constante oração.

Obrigado a todos.

6

SUMÁRIO

LISTA DE FIGURAS ................................................................................................ vi

LISTA DE TABELAS.............................................................................................. viii

HIPÓTESES E OBJETIVOS ................................................................................... 13

RESUMO GERAL ................................................................................................... .15

GENERAL ABSTRACT .......................................................................................... 17

INTRODUÇÃO GERAL .......................................................................................... 19

CAPÍTULO I – Adaptabilidade de diferentes espécies de adubação verde e as

alterações químicas e físicas no solo de várzea tropical no estado do Tocantins.

RESUMO .................................................................................................................. 23

ABSTRACT .............................................................................................................. 24

INTRODUÇÃO ......................................................................................................... 25

MATERIAL E MÉTODOS ...................................................................................... 26

RESULTADOS E DISCUSSÃO ..................................................................................31

CONCLUSÕES ......................................................................................................... 45

CAPÍTULO II – Efeitos nos teores foliares e parâmetros produtivos da cultura do

arroz irrigado cultivado em sucessão a diferentes espécies de adubo verde e

manejo.

RESUMO .................................................................................................................. 47

ABSTRACT .............................................................................................................. 48

INTRODUÇÃO ......................................................................................................... 49

MATERIAL E MÉTODOS ...................................................................................... 51

RESULTADOS E DISCUSSÃO ............................................................................... 53

CONCLUSÕES ......................................................................................................... 65

7

CAPÍTULO III – Resposta à doses de nitrogênio, fósforo e potássio na

produtividade e nos teores foliares de macro e micro nutrientes do arroz irrigado

em várzea tropical

RESUMO .................................................................................................................. 67

ABSTRACT .............................................................................................................. 68

INTRODUÇÃO ......................................................................................................... 69

MATERIAL E MÉTODOS ...................................................................................... 70

RESULTADOS E DISCUSSÃO ............................................................................... 73

CONCLUSÕES ......................................................................................................... 85

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS .................................................................... 86

8

LISTA DE FIGURAS

CAPÍTULO I

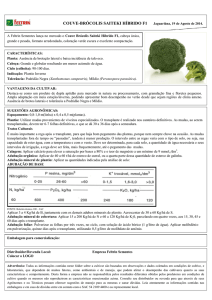

Figura 1. Temperatura Mínima, Média e Máxima durante os meses de junho a outubro

de 2011, Lagoa da Confusão - TO. .............................................................................. 27

Figura 2: Precipitação e comprimento de dia por decêndio em 2011, Lagoa da

Confusão - TO. ........................................................................................................... 27

Figura 3: Valores médios da resistência a Penetração (Mpa) de plintossolo háplico

cultivado sob diferentes espécies de espécie de adubação verde em sistema de plantio

direto e convencional, Lagoa da Confusão 2011... ....................................................... 44

CAPÍTULO III

Figura 4: Influência da adubação de nitrogênio no estande inicial (plantas m-1),

perfilhamento (perfilho planta-1), altura (cm), material seca da parte aérea (MSPA kg

ha-1), massa de panícula (g) e rendimento de grãos (kg ha -1), Lagoa da Confusão, 2012.

. .................................................................................................................................. 76

Figura 5: Influência da adubação de fósforo e potássio em área de fertilidade corrigida

na altura de plantas (cm), perfilhamento (perfilho planta -1), massa de panícula (g) e

rendimento de grãos (kg ha-1) do arroz irrigado, Lagoa da Confusão, 2012.

........... 80

Figura 6: Influência da adubação de fósforo e potássio em área de baixa fertilidade na

altura de plantas (cm), perfilhamento (perfilho planta -1), massa de panícula (g) e

rendimento de grãos (kg ha-1) do arroz irrigado, Lagoa da Confusão, 2012.

9

........... 84

LISTA DE TABELAS

CAPÍTULO I

Tabela 1. Orientação de plantio das espécies de adubo verdes plantas na época seca na

Lagoa da Confusão, Tocantins 2011. ........................................................................... 27

Tabela 2. Produção de matéria seca da parte aérea (MSPA), matéria seca da raiz

(MSR), matéria seca total (MST), dias para o florescimento e rendimento de grãos de

espécies de adubo verde, Lagoa da Confusão 2011. ..................................................... 32

Tabela 3. Teores de Nitrogênio Total (N total), Nitrogênio Amoniacal (N NH4 +) e

Nitrogênio Nitrato (N NO3-) no solo em função de espécies de adubo verde e manejo de

solo, Lagoa da Confusão 2011. ................................................................................... 36

Tabela 4. Teores de nutrientes do solo na análise de rotina em função da espécie de

adubo verde utilizada, Lagoa da Confusão 2011. ......................................................... 38

Tabela 5. Densidade (DS), Macroporosidade (MAC), Microporosidade (MIC) e

Porosidade Total (PT) de um plintossolo háplico cultivados com diferentes espécies de

adubação verde e preparo convencional para o cultivo do arroz em sucessão, Lagoa da

Confusão 2011. ........................................................................................................... 39

Tabela 6. Correlação de Pearson entre Densidade (DS), Macroporosidade (MAC),

Microporosidade (MIC) e Porosidade Total (PT). ....................................................... 42

CAPÍTULO II

Tabela 7. Quadro da análise de variância de teor de nutriente foliar de arroz irrigado em

função da espécie de adubação verde cultivada em antecessão, tipo de manejo adotado e

10

nível de adubação nitrogenada dispostos em parcelas sub-subdividada, Lagoa da

confusão 2012. ............................................................................................................ 54

Tabela 8. Teores de macronutrientes foliares de plantas de arroz em função das espécies

de adubação verde cultivadas em antesseção, tipo de manejo e nível de nitrogênio,

Lagoa da Confusão 2012. ............................................................................................ 55

Tabela 9. Correlação entre nitrogênio no solo e teores de nutrientes foliares em função

das espécies de coberturas utilizada em antecessão ao cultivo do arroz.. ...................... 57

Tabela 10. Desdobramento das interações dos teores de macronutrientes foliares do

arroz em função do tipo de manejo e nível de nitrogênio, Lagoa da Confusão 2012.. ... 58

Tabela 11. Contagem de estande inicial aos 15 dias após o plantio do arroz irrigado em

função das espécies de adubos verdes utilizadas em antecessão e tipo de manejo, Lagoa

da Confusão 2012. ...................................................................................................... 59

Tabela 12. Parâmetros morfológicos e rendimento de grão na colheita do arroz irrigado

em função das espécies de adubação de cobertura utilizadas em antesseção, Lagoa da

Confusão 2012. ........................................................................................................... 60

Tabela 13. Correlação entre os componentes da produção e os teores de nutrientes

foliares em função das espécies de coberturas utilizada em antecessão ao cultivo do

arroz.. ......................................................................................................................... 62

Tabela 14. Desdobramento das interações dos parâmetros morfológicos e rendimento

de grão na colheita cultura do arroz em função do tipo de manejo e nível de nitrogênio,

Lagoa da Confusão 2012. ............................................................................................ 63

CAPÍTULO III

11

Tabela 15. Análise de solo das áreas antes da instalação dos ensaios de P x K, Lagoa da

Confusão, 2011, Lagoa da Confusão 2012................................................................... 72

Tabela 16. Concentração de N, P, K, Ca, Mg e S (g kg -1) e B, Cu, Fe, Mn e Zn (mg kg 1

) em folhas de arroz irrigado influenciados pelas doses de adubação de N (kg ha -1),

Lagoa da Confusão, 2011, Lagoa da Confusão 2012. .................................................. 74

Tabela 17. Relação entre dose de nitrogênio e concentração de nutrientes foliares na

cultura do arroz (n=6). Lagoa da Confusão 2012. ........................................................ 75

Tabela 18. Concentração de N, P, K, Ca, Mg e S (g kg -1) e B, Cu, Fe, Mn e Zn (mg kg 1

) em folhas de arroz irrigado influenciados pelas doses de adubação de P e K (kg ha -

1

), em área de fertilidade corrigida, Lagoa da Confusão 2012. ..................................... 77

Tabela 19. Relação entre doses de fósforo e potássio e concentração de nutrientes

foliares do arroz em área de fertilidade corrigida (n=6). Lagoa da Confusão 2012. ...... 78

Tabela 20. Concentração de N, P, K, Ca, Mg e S (g kg -1) e B, Cu, Fe, Mn e Zn (mg kg 1

) em folhas de arroz irrigado influenciados pelas doses de adubação de P e K (kg ha -

1

), em área de baixa fertilidade, Lagoa da Confusão 2012. ........................................... 81

Tabela 21. Relação entre doses de fósforo e potássio e concentração de nutrientes

foliares do arroz em área de baixa fertilidade (n =6). Lagoa da Confusão 2012............ 82

12

HIPÓTESE 1:

A utilização de espécies de adubação verde durante o cultivo da época seca em

várzea tropical, e diferentes forma de manejo do resíduo de cobertura trazem benefícios

agronômicos para o sistema de produção e o cultivo do arroz irrigado em sucessão.

Objetivo geral:

Determinar e mensurar quais são as alterações proporcionadas pelo uso de

espécies de adubo verde, manejadas em plantio direto ou plantio convencional, e seus

benefícios ao solo e na cultura do arroz em sucessão.

Objetivos específicos:

Capítulo: 1

Observar quais espécies de adubação verde são possíveis de serem plantadas na

condição de várzea durante a época seca, medir a alteração química decorrente do uso

destas espécies em relação ao resíduo de nitrogênio deixado no solo, bem como os

demais macro nutrientes e atributos da análise de solo de rotina.

Determinar se existe alteração física nos parâmetros de porosidade total, macro e

micro porosidade, densidade do solo e resistência a penetração.

Capítulo: 2

Avaliar alterações no estado nutricional do arroz cultivado em sucessão, em

função das espécies de adubação verde cultivada em antecessão e do manejo utilizado,

através de análise do tecido das folhas de arroz Estabelecer as alterações morfológicas

da cultura do arroz e definir qual espécie de adubo verde, e sistema de manejo,

propiciam melhor perfilhamento, crescimento, e rendimento de grãos.

13

HIPÓTESE 2:

Existem respostas diferenciadas a aplicação de adubação de nitrogênio, fósforo e

potássio no estado nutricional, parâmetros morfológicos e no rendimento de grão

quando o arroz é cultivada em diferentes níveis de fertilidades em solos de várzea.

Objetivo geral:

Determinar o comportamento de resposta do arroz irrigado em função da

aplicação de nitrogênio, fósforo e potássio e definir melhores doses de adubação em

diferentes níveis de fertilidade de solo.

Objetivos específicos:

Capítulo: 3

Avaliar as curvas de resposta do arroz irrigado ao nitrogênio, fósforo e potássio, e

suas alterações no estado nutricional através de análise de teores foliares de macro e

micro nutrientes. Observar os aspectos morfológicos dos componentes de produtividade

como altura de plantas, perfilhamento, comprimento de ciclo, peso de panícula e

produtividade.

14

ADUBAÇÃO VERDE E ADUBAÇÃO MINERAL NA CULTURA DO ARROZ

IRRIGADO NA VÁRZEA DO TOCANTINS

RESUMO

A presente dissertação teve como objetivo estudar o uso e manejo da adubação

verde e adubação mineral na cultura do arroz irrigado em solos de várzea no estado do

Tocantins. Foram realizados dois experimentos distintos. O primeiro se referiu na

utilização de adubação verde com as espécies Crotalaria juncea, Crotalaria spectabilis,

mucuna Preta (Mucuna aterrina), feijão de porco (Canavalia ensiformis), feijão guandú

(Cajanus cajan), nabo forrageiro (Raphanus sativus) e feijão caupí (Vigna unguiculata)

cultivados durante a época seca de junho a setembro de 2011 irrigados na condição de

sub-irrigação. As avaliações de adaptabilidade consistiram na produção de fitomassa

seca de parte aérea, fitomassa seca de raiz, ciclo de florescimento e rendimento de

grãos. Após o encerramento do ciclo foi medido as alterações proporcionadas nos

atributos químicos e físicos do solo em manejo convencional e de plantio direto. Houve

alteração no teor de nitrogênio total, nitrogênio nítrico e nitrogênio amoniacal, bem

como nos teores de cálcio, magnésio, potássio, matéria orgânica e V% na análise de

solo de rotina. Não houve relevantes alterações nos atributos físicos, a não ser na

macroporosidade quando adotado o plantio convencional. O arroz cultivado em

sucessão foi implantado no inicio da estação chuvosa da safra de 2011/2012 em manejo

de plantio direto e plantio convencional e submetido a adubação de cobertura com alto e

baixo nitrogênio. O uso da adubação verde em antecessão bem como o tipo de manejo

também proporcionaram diferenças nos teores foliares de N, P, K, Ca e S, além de

diferenças nos paramentos morfológicos de altura de plantas, perfilhamento, número de

panículas e rendimento de grãos. O segundo experimento consistiu na elaboração de

curva de resposta do arroz irrigado a adubação de N, P e K durante a safra 2011/12. O

ensaio de nitrogênio foi instalado em somente um local e utilizadas as doses de 0, 40,

80, 120, 160 e 200 kg ha -1 de N aplicados em pré plantio incorporado. Para fósforo e

potássio os ensaios foram instalados em dois locais distintos sendo o primeiro em área

de primeiro ano de cultivo em várzea recém sistematizada, e o segundo em área com

histórico de quatro safras e nível de fertilidade considerados adequados. Foram

utilizadas 0, 30, 60, 90, 120 e 150 kg ha-1 de P205 e K20 em esquema fatorial 6 x 6.

15

Foram realizadas as análises foliares de macro e micronutrientes bem como avaliação

dos parâmetros morfológicos de altura de plantas, perfilhamento, peso de panículas e

rendimento de grão. Foram observadas alterações nos teores foliares em função das

doses de N, P e K além de respostas quadráticas dos parâmetros produtivos para

aplicação de N. A dose máxima de N foi de 159 kg ha-1 que proporcionou rendimento

de grãos de 8640 kg ha-1. Para fósforo e potássio os parâmetros produtivos se

comportaram diferentemente nas áreas de alta e baixa fertilidade sendo a resposta ao K

mais significante de fertilidade corrigida e com resposta de rendimento de grãos com

comportamento linear e diretamente proporcional a dose de K aplicada. e a resposta ao

P mais significante na área de baixa fertilidade com dose máxima de 160 kg ha-1.

16

GREEN MANURING AND MINERAL FERTILIZATION ON LOWLAND RICE

CROP AT TOCANTINS

ABSTRACT

The objective of this study was to use and management of green and mineral

fertilizer on irrigated rice in soils of floodplain in Tocantins State, Brazil. Two separate

experiments were conducted. In the first experiment the usage of green fertilizer

constituted by the species sunhemp (Crotalaria juncea), Crotalaria spectabilis, velvet

bean (mucuna aterrina), jackbean (Canavalia ensiformis), pigeon bean (Cajanus cajan),

japanese radish (Raphanus sativus) and cowpea bean (Vigna unguiculata) grown during

the dry season in June/September 2011, irrigated sub surface irrigation. The adaptability

of the green manuring cover crop were evaluated, taking into account the production of

dried aboveground phytomass, dried root phytomass, cycle of flowering and grain yield.

At physiological maturity were measured changes in the chemical and physical

attributes of the soil in till and no-tillage systems. The results shows changes in the

contents of total nitrogen, nitrogen oxide and ammonia, as well as in calcium,

magnesium, potassium, organic matter and bases saturations (V%) in routine soil

analysis. There were no relevant changes in physical attributes, except in the

macroporosity adopted in the conventional tillage. The rice grown in succession was

shown at the beginning of the rainy season in 2011/2012 in no-tillage and conventional

planting system. In this experiment low and high rates of nitrogen was used. The use of

green manure in no till e tillage cropping system was observed by differences in foliar

concentrations of N, P, K, Ca, and S, as well as differences in morphological parameters

as plant height, tillering, number of panicles and grain yields. Second experiment was

conducted with objective to determine the irrigated rice's response curve to fertilization

of N, P and K during the 2011/12 season. The nitrogen experiment was conducted at

one local and N rates used were 0, 40, 80, 120, 160 and 200 kg ha -1 applied in preplanting incorporated. For phosphorus and potassium experiments were conducted of

two different places. One area was the first year of cultivation in newly systematized

lowland, and the second in an area where there were adequate fertility levels for 4

consecutive years. The P rates used were 0, 30, 60, 90, 120 and 150 kg ha -1 of P205 and

K20 in factorial 6 x 6. Plant tissues analyses were done of macro and micronutrients, as

17

well as evaluation of morphological parameters of plants such as heights, tillering,

weight of panicles and grain yield. Changes were observed in plant tissues analyses

depending on treatments of N, P and K as well as quadratic responses of productive

parameters for the application of N. The maximum yield of 8640 kg ha-1 was achieved

with N rate of 159 kg ha-1. For phosphorus and potassium production, parameters

behaved differently in the areas of high and low fertility levels being the response to K

the most significant in the old area with positive linear behavior and the response to P

was more significant in new areas with maximum yield achieved at rate of 160 kg ha-1.

18

INTRODUÇÃO GERAL

O estado do Tocantins possui uma área potencial de irrigação da ordem de 4400

km

2

abrange 30,4% da região norte e 15% do total do Brasil (Christofidis, 2002).

Estudos recentes apontam, somente no vale do Araguaia, mas especificamente à

margem leste do rio Javáes, braço menor do rio Araguaia, a existência de 1 200 000 ha

de várzeas tropicais planas, com alto teor de matéria orgânica e em condições de serem

usadas para a irrigação (Tocantins, 2008). Uma vez sistematizadas, por apresentarem

inverno seco e com baixa umidade relativa do ar, estas áreas podem ser intensivamente

cultivadas durante os doze meses do ano, com a utilização dos distintos métodos de

irrigação.

O principal cultivo da época chuvosa é o arroz irrigado, por apresentar adaptação

a ambientes alagados, e que durante essa estação ocorre a formação de lâmina de água

natural devido ao elevado regime de pluviosidade. E durante o inverno são cultivados

espécies como a soja, feijão, milho, algodão e curcubitáceas através de irrigação por

capilaridade.

Atualmente essa região

possui aproximadamente 80000

ha

de

áreas

sistematizadas, compreendendo os municípios de Cristalândia, Dueré, Formoso do

Araguaia, Lagoa da Confusão e Pium (IBGE, 2011).

A planície de inundação do rio Araguaia consiste em mais de 90 % por

sedimentos consolidados e inconsolidados, enquanto as áreas de cerrado alto ao redor

são constituídas por rochas pertencentes ao Grupo Tocantins, na forma de quartzos

ferruginosos, muscovita, quartzitos, clorita, xistos, filitos, calcários e mármores. Este

grupo é composto por rochas sedimentares e quanto metamórficas com baixo grau de

metamorfismo, de idade pré cambriana (FARACO, et al., 2004)

Já a área de várzea em si é caracterizada por uma planície fluviolacustre, com

inúmeras lagoas e canais intermitentes que apresentam padrão de drenagem

anastomosado, e sujeitos e inundação na estação chuvosa. Seus sedimentos são mais

antigos e menos sujeitos a retrabalhamentos que os aluviões holocênicos formadores de

planícies aluviais de outros rios da região (ARAÚJO & CARNEIRO, 1977).

A planície do Araguaia é uma unidade geomorfológica que se constitui em uma

ampla faixa disposta em relação ao curso do rio Araguaia e seus afluentes. Os

sedimentos que recobrem esta unidade apresentam uma distribuição espacial em forma

19

afunilada para o norte, com uma porção mais larga voltada para o sul (ARAÚJO &

CARNEIRO, 1977; BRASIL, 1981).

São dois os elementos característicos dessa formação: 1) Planície fluvial –

corresponde a faixa de sedimentos marginais nas principais drenagens da área (rios,

lagos de barragens, lagos de meandros, e diques fluviais); 2) Área de acumulação

inundáveis – correspondem as porções mais rebaixadas do terreno sujeito a inundações

periódicas, que assume o aspecto peculiar de não possuir rede de drenagem e pouca ou

nenhuma declividade.

Os solos predominantes na Planície do Araguaia são os Plintossolos e Gleissolos.

Os Plintossolos: são solos que apresentam horizonte diagnóstico B plíntico, e que tem

como característica terem sido formados em terrenos com lençol freático alto ou que

pelo menos apresente restrição temporária à percolação da água. Regiões de clima

quente e úmido, com relevo plano a suave ondulado, de áreas baixas como depressões,

baixadas, terços inferiores de encostas e áreas de surgente das regiões quente e úmidas

favorecem o desenvolvimento de horizonte plíntico, por permitir que o terreno

permaneça saturado com água, pelo menos, uma parte do ano e sujeito a flutuações do

lençol freático (EMBRAPA, 2005).

O horizonte B plíntico caracteriza-se pela presença de plintita em quantidade igual

ou superior a 15% (por volume) e espessura de pelo menos 15 cm. A plintita são

conglomerados de óxidos de ferro e alumínio de coloração avermelhadas e brunoavermelhadas. São macias e plásticas quando úmidas, porém duras e indeformáveis

quando secas. Destacam-se da matriz do solo e possuem distribuição variegada

(EMBRAPA, 1999).

Compreendem os solos de textura franco arenosa ou mais fina, moderadamente

ácidos e com argila de baixa atividade Ta. Caracterizam por apresentar cores de redução

devido a oscilação do lençol freático (EMBRAPA, 1999).

Apresentam seqüência de horizontes A, E e B, sendo o horizonte A comumente de

cor escura devido ao acúmulo de matéria orgânica. O horizonte E é albico com cromas

inferiores a 3. Apresenta perda de argila, com migração para o horizonte B plintico e

sua textura normalmente consistem em uma proporção de areia e silte (EMBRAPA,

1999).

Gleissolos são caracterizados por redução de ferro e a prevalência do estado

reduzido, no todo ou em parte, devido principalmente à água estagnada, como

evidenciado por cores neutras ou próximas de neutras na matriz do horizonte, com ou

20

sem mosqueados de cores mais vivas. Trata-se de horizonte fortemente influenciado

pelo lençol freático e regime de umidade redutor, virtualmente livre de oxigênio

dissolvido em razão da saturação por água durante todo o ano, ou pelo menos por um

longo período, associado à demanda de oxigênio pela atividade biológica. EMBRAPA,

2005). Na região da planície do bananal sua ocorrência é nos diques marginais e áreas

adjacentes a corpo d’água, assim como a formação planície aluvial.

No estado do Tocantins o clima está condicionado a ampla extensão latitudinal,

abrangendo no extremo norte latitude de S 5° e ao sul S 13°, sendo influenciado por

movimentos atmosféricos oriundos da região amazônica e também da região sudeste.

Por essas características, essa região é chamada de zona de convergência intertropical, e

confere uma maior variabilidade de pluviometria e temperatura ao longo dos anos. O

estado apresenta predominantemente clima tropical, com duas estações bem definidas,

sendo uma chuvosa de outubro a abril, e outra seca de maio a setembro. A precipitação

pluvial no estado do Tocantins é caracterizada por ser crescente do sul para o norte e de

leste para oeste (SEPLAN, 2005).

Especificamente o Vale do Araguaia apresenta classificação segundo Koppen

Awi – megatérmico (tropical úmido) com temperatura média do mês mais frio acima de

18 °c. Denominado clima de savanas, com inverno seco e chuvas máximas no verão, e

isotérmico – diferença entre temperaturas médias do mês mais quente e mais frio

inferior a 5 °c. O clima nessa região está condicionado fundamentalmente pelas baixas

altitudes (cerca de 200m) e latitude aproximadamente de S 12°. As temperaturas médias

diurnas e noturnas são altas tanto na estação seca quanto na estação úmida, sendo os

meses mais quentes agosto e setembro e os mais amenos junho e julho (SEPLAN,

2005).

21

Capítulo I

Adaptabilidade de diferentes espécies de adubação verde

e as alterações químicas e físicas no solo de várzea tropical no

estado do Tocantins

22

ADAPTABILIDADE DE DIFERENTES ESPÉCIES DE ADUBAÇÃO VERDE E

AS ALTERAÇÕES QUÍMICAS E FÍSICAS NO SOLO DE VÁRZEA TROPICAL

NO ESTADO DO TOCANTINS

RESUMO

O presente trabalho teve como objetivo avaliar a adaptabilidade e utilização de

espécies de adubação verde na rotação de culturas e nas alterações químicas do solo na

condição de várzea tropical. As espécies utilizadas foram Crotalaria juncea, Crotalaria

spectabilis, mucuna preta (mucuna aterrina), feijão de porco (Canavalia ensiformis),

feijão guandú (Cajanus cajan), nabo forrageiro (Raphanus sativus) e feijão caupí

(Vigna unguiculata) durante a época seca cultivadas na condição de sub-irrigação.

Foram avaliadas a produção de fitomassa seca de parte aérea, fitomassa seca de raiz,

ciclo de florescimento e rendimento de grãos. Após o encerramento do ciclo das

espécies foi procedido a incorporação dos resíduos ou dessecação, e avaliadas as

alterações proporcionadas nos atributos químicos e físicos do solo em manejo

convencional e de plantio direto. Dentre as espécies de adubação verde a maioria

apresentou redução de ciclo e nem todas terminaram o ciclo de desenvolvimento. Houve

alteração no teor de nitrogênio total, nitrogênio nítrico e nitrogênio amoniacal no solo,

bem como nos teores de cálcio, magnésio, potássio, matéria orgânica e V% na análise

de solo de rotina. As alterações nos atributos físicos ocorreram na macroporosidade

quando adotado o plantio convencional e em diferentes resistências a penetração.

Palavras Chaves: Nitrogênio no solo, Análise de rotina, Macroporosidade, Resistência

a penetração.

23

ADAPTABILITY OF DIFFERENT SPECIES OF GREEN MANURING AND

CHEMICAL AND PHYSICAL CHANGES ON LOWLAND TROPICAL SOIL

IN TOCANTINS STATE.

ABSTRACT

This paper has as an objective to assess the adaptability and usage of some green

fertilizer in in crop rotation in tropical lowland conditions. Species tested were sunhemp

(Crotalaria juncea), Crotalaria spectabilis, velvet bean (Mucuna aterrina), jackbean

(Canavalia ensiformis), pigeon bean (Cajanus cajan), japanese radish (Raphanus

sativus) and cowpea bean (Vigna unguiculata) during the dry season in June/September

2011, grown in sub-irrigation conditions. It were assessed the production of dried

aboveground phytomass, dried root phytomass, cycle of flowering and grain yield.

After the closure of the cycle of the species, residues or desiccation were processed.

There was an evaluation of the changes in chemical and physical attributes of the soil in

conventional tillage and no-till. Among the species of green manure, most had a

decrease in its cycle and not all completed the cycle its development. There was change

in the contents of total nitrogen, nitric nitrogen and ammonia in the soil, as well as in

the levels of calcium, magnesium, potassium, and organic matter V% in soil analysis

routine. Changes in physical attributes occurred in the macroporosity when

conventional planting was adopted and in different resistances to penetration.

Keywords: Nitrogen in soil, Chemical analysis, Macroporosity, Penetration resistance.

24

INTRODUÇÃO

A várzea tropical do Rio Araguaia possui 500.000 hectares de extensão e é

considerada a maior área contínua passível de irrigação por inundação do mundo

(COELHO et al., 2006). Nesse ambiente predominam solos hidromórficos, com

horizonte subsuperfical raso ou com elevação temporária do lençol freático, que

restringem a percolação da água e estão sujeitos ao excesso de umidade (EMBRAPA

1999). Em decorrência da maior instabilidade do ecossistema várzea, o uso de

tecnologias inadequadas pode acarretar maiores riscos para os produtores. Informações

disponíveis em alguns projetos de arroz irrigado, como o antigo Jari – PA, e Rio

Formoso – TO, mostram que com o tempo de cultivo a produtividade de arroz cai

significativamente. Um dos principais fatores que contribui para este fato é a

degradação física e química do solo, principalmente a qualidade da matéria orgânica.

Portanto, é fundamental o conhecimento sobre a classificação destes solos e suas

propriedades físicas e químicas para que se imprima um manejo apropriado da

fertilidade (FAGERIA, AIDAR & BARBOSA FILHO, 2002).

A adubação verde é definida como prática conservacionista pelas quais certas

espécies de plantas são cultivadas, e posteriormente incorporadas ou mantidas na

superfície do terreno, em determinado estádio fenológico, com a finalidade de assegurar

ou aumentar a capacidade produtiva do solo (CALEGARI et al., 1993). Quando essas

plantas são incorporadas ao sistema de produção, elas atuam como condicionadores

físicos, químicos e biológicos. A adubação verde também é consonante com o Sistema

de Plantio Direto, já que a produção de palhada e a sua manutenção na superfície do

solo são prerrogativas para a proteção e conservação contra erosão e degradação física.

Espécies de adubação verde podem ser do tipo leguminosas, cereais, gramíneas e

brassicas, entretanto elas devem apresentar algumas características desejáveis como

efeitos benéficos a cultura de sucessão e que se reverta em viabilidade econômica

(FAGERIA et al., 2005) O uso de leguminosas é uma prática para o desenvolvimento de

uma agricultura sustentável. O uso dessas espécies na rotação de cultura tem como

beneficio principal a adição de nitrogênio ao sistema de produção, além de colaborarem

no manejo integrado de pragas, doenças e ervas daninhas (FAGERIA et al, 2005).

Leguminosas também podem influenciar a capacidade de armazenamento de água no

solo e diminuir as perdas de carbono e nitrogênio de sistemas intensificados

(DRINKWATER, et al. 1998). As principais características desejáveis a espécie de

25

adubação verde são: baixo custo de implantação, facilidade de manejo, ciclo de

crescimento curto com elevada produção de fitomassa, eficiência ao uso da água,

supressão de ervas daninhas entre outros (BALIGAR & FAGERIA, 2007).

No entanto os benefícios da utilização da adubação verde podem variar conforme

o tipo de manejo que se é empregado. Em várias outras condições edafoclimáticas a

adubação verde tem sido relatado associada a incorporação dos resíduos em preparo

convencional (HERRERA et al., 1996; SODRÉ FILHO et al., 2004; FAGERIA &

SOUZA, 1995; CARVALHO et al., 2004). No entanto o não revolvimento do solo é

descrito como prática conservacionista e que associado a rotação de culturas e

manutenção da palha na superfície do solo se estabelece o sistema de plantio direto com

inúmeros benefícios para o desenvolvimento dos cultivos. (FANCELLI & FAVARIN,

1989)

O objetivo desse trabalho foi avaliar quais espécies de adubação verde são

adaptáveis ao cultivo na condição de várzea tropical, e quais são os benefícios químicos

e físicos proporcionados ao solo quando utilizado o preparo convencional ou plantio

direto.

MATERIAL E MÉTODOS:

A instalação das espécies de adubo verde:

O trabalho foi realizado na Fazenda Dois Rios, no município da Lagoa da

Confusão – TO, sob as coordenadas geográficas 10°49'34.78"S e 49°54'0.33"O e 180 m

de altitude. O clima na região é classificado de acordo com Koppen (1948) como Awi,

tropical úmido de savana com as médias da temperatura dos meses mais frios acima de

18°C e a diferença de temperatura entre o mês mais frio e o mês mais quente inferior a

5°C, sendo a precipitação máxima no verão e inverno seco.

As espécies de adubo verde foram instaladas em 10 de julho de 2011 em

PLINTOSSOLO HAPLICO de 5 anos de cultivo de sucessão arroz irrigado / soja em

plantio convencional. As espécies de adubos verdes escolhidas foram a Crotalaria

juncea, Crotalaria spectabilis, mucuna Preta (Mucuna aterrina), feijão de porco

(Canavalia ensiformis), feijão guandú (Cajanus cajan), nabo forrageiro (Raphanus

sativus) e feijão caupí (Vigna unguiculata). Os materiais foram plantados de acordo

com as populações da Tabela 1. Cada espécie de cobertura consistiu em um tratamento,

além da testemunha que foi mantida em pousio. O experimento foi instalado através do

26

delineamento de blocos ao acaso com 8 tratamentos e 3 repetições. Cada parcela era

composta por uma área total de 400 m2.

Antes do plantio, devido a desuniformidade da superfície do solo decorrente da

colheita do arroz, o terreno foi preparado convencionalmente com 2 operações de grade

niveladora de 22” e rolo compactador com intuito de deixar a superfície do solo

nivelada. O plantio foi realizado mecanicamente através de semeadora, depositando as

sementes das espécies em uma profundidade média de dois a quatro centímetros e as

cobrindo com uma camada homogenia de solo. Após o plantio e antes da emergência

das plântulas foi realizado dessecação química com herbicida glifosato na dose de 720 g

ha-1 para garantir uma menor competição inicial com ervas daninhas.

Tabela 1. Orientação de plantio das espécies de adubo verdes plantas na época seca na

Lagoa da Confusão, Tocantins 2011.

Espécies

Nome Comum

Nome Científico

Densidade de Plantio

Estande

Sementes ha-1 Espaçamento Semente m-1

kg ha -1

C. juncea

Crotalaria juncea

500000

45 cm

23

25

C. spectabilis

Crotalaria spectabilis

650000

45 cm

29

12

feijão de porco

Canavalia ensiformis

100000

45 cm

5

100

feijão guandú

Cajanus cajan

390000

45 cm

18

30

mucuna Preta

mucuna aterrina

80000

45 cm

4

60

1000000

17 cm

17

12

24000

45 cm

12

40

nabo forrageiro Raphanus sativus

feijão caupí

vigna unguiculata

Durante o ciclo de desenvolvimento das espécies de adubo verde, a demanda

hídrica das culturas foi suprida através de irrigação por elevação de lençol freático, já

que durante essa época do ano, não há precipitação pluviométrica suficiente para

garantir o desenvolvimento das plantas. O inverno seco da região propicia temperaturas

adequadas para o desenvolvimento de espécies tropicais conforme Figuras 1 e 2. A

irrigação foi conduzida através de controle de cota do canal controlada por régua de

27

nível, onde manteve-se o solo saturado do horizonte B plintico até 15 cm de

profundidade, e na capacidade de campo na camada de 0 – 15 cm.

Figura 1. Temperatura Mínima, Média e Máxima durante os meses de junho a outubro

de 2011, Lagoa da Confusão - TO.

Figura 2. Precipitação e comprimento de dia por decêndio em 2011, Lagoa da

Confusão - TO.

Foram realizadas aplicações de inseticida cipermetrina 3 g i.a. ha-1 aos 30 e 50

dias após a emergência das espécies, sempre que constatado ataque de Cerotoma sp

28

apresentando dano de desfolha acima de 10%. Nenhum outro trato cultural foi realizado

em pós-emergência nas espécies de adubação verde durante seu desenvolvimento.

Analises dos Componentes da Produção:

Aos 60 dias após o plantio foram determinadas fitomassa seca da parte aérea e

matéria seca da raiz e matéria seca total das espécies. Foram colhidos material fresco

correspondente a 2 m2 por parcela, e secados em estufa de circulação forçada de ar com

temperatura de 65 °C durante 72 horas até atingirem massa constante. Nessa ocasião

também foram definidos o número de dias para o florescimento, cujo parâmetro

considerado foi 50 % das gemas reprodutivas com flores abertas. A matéria seca da raiz

foi determinada através da coleta de 10 plantas inteiras em duas linhas de dois metros

com auxilio do enxadão. As raízes foram lavadas para retirada do solo e secadas até

atingirem massa constante.

Para determinação de rendimento de grãos das espécies de adubação verde, as

parcelas foram conduzidas com irrigação suficiente até os 110 dias após o plantio

quando tiveram suas estruturas reprodutivas colhidas. A amostragem aconteceu com

duas subamostras para cada repetição, as quais foram consideradas as médias para

compor o valor de um tratamento. Cada parcela foi composta de dois pontos de

amostragem de 1 m de largura x 2 m de comprimento, perfazendo um total de 2 m2. As

estruturas foram secas em estufa de circulação de ar forçada com temperatura de 65°C

por 50 horas até estarem estáveis para o armazenamento. Os materiais foram trilhados e

a massa medida com balança de amostra e a umidade corrigida para 13%.

Após o encerramento do ciclo da maioria das espécies de cobertura, foram

realizadas operação de manejo visando o plantio da cultura do arroz irrigado em

sucessão. As parcelas de cada uma das espécies que correspondiam a um tratamento

foram divididas em outras duas subparcelas, cada qual recebeu uma segunda fonte de

variação. A primeira, que corresponderia ao plantio convencional., recebeu duas

operações de grade média de 28’’ com o objetivo de incorporar a palhada produzida

pelas espécies de cobertura, e a segunda, que corresponderia ao plantio direto,

procedeu-se a dessecação com 960 g ia ha -1 de glifosato e posterior tombamento da

palhada e sua manutenção na superfície do solo.

Análises Físicas:

29

As avaliações das alterações dos atributos físicos do solo foram realizadas 25 dias

após o manejo da palhada com o intuito de medir a macroporosidade, microporosidade,

porosidade total e resistência do solo a penetração. O delineamento experimental foi o

de parcelas subdivididas, em duas profundidades (0-10 e 10-20 cm) com cinco

repetições. Os tratamentos das parcelas foram as espécies de adubo verde em plantio

direto e o tratamento plantio convencional., e as subparcelas as duas profundidades,

totalizando 90 unidades experimentais.

Para a avaliação da densidade utilizou-se amostragem através de anéis

volumétricos de 50 cm³ e de peso conhecido, onde foram obtidas amostras

indeformadas do solo. As amostras foram pesadas no momento da coleta para que não

ocorresse perda da umidade, e em seguida telas de nylon foram presas ao fundo de cada

anel. Os anéis foram colocados em uma bandeja contendo 1 cm de lâmina d’agua, até

que atingissem a saturação. O solo saturado foi submetido à uma mesa de tensão com

pressão correspondente a 60 cm de lâmina de água (6 Kpa), seguindo metodologia

descrita por Embrapa (2007). Depois da mesa de tensão, os anéis foram encaminhados

para estufa de circulação de ar forçada em temperatura de 105 °C durante 24h, onde foi

determinada a umidade por diferença de peso seco e úmido, e a densidade através da

relação massa/volume. Para a determinação da resistência a penetração foi utilizado um

Penetrômetro de impacto modelo IAA / Planalsucar-Stolf. Foram realizadas 5 repetições

por unidade experimental até a profundidade de 30 cm, seguindo metodologia descrita

por Stolf (1991).

Análises Químicas:

As amostras de solo para análise de Nitrogênio foram coletadas dia 15 de

novembro de 2011, vinte dias após o preparo do solo nos tratamentos de plantio

convencional ou dessecação para os tratamentos de plantio direto. As coletas foram

realizadas na profundidade de 0-10 cm, e mantidas em temperaturas abaixo de 0°C e

enviadas ao laboratório de análise de solo do Departamento de Ciência do Solo da

ESalQ / USP. O Nitrogênio total foi determinado a partir de digestão com ácido

sulfúrico e água oxigenada, seguida de destilação de Kjeldahl, conforme método

descrito por Tedesco et al. (1995), sendo o N-NO3- quantificado por colorimetria, de

acordo com Yang et al. (1998). O N-NH4+ foi quantificado por colorimetria, pelo

método descrito por Kempers & Zweers (1986).

30

Também foram coletadas e encaminhadas amostras para análises dos atributos

químicos de rotina. As análises foram realizadas no laboratório de solos do campus

universitário de Gurupi da Universidade Federal do Tocantins – UFT. Os métodos de

extração e determinação foram: pH em H2O na relação 1:2,5 (solo:água) e os teores de

Al trocável (extraído com KCl 1 mol L -1 e analisado por titulometria com NaOH 0,025

mol L-1), Ca e Mg trocáveis (extraídos com KCl 1 mol L -1 e determinados por

titulometria com EDTA 0,0125 mol L -1) conforme metodologia descrita em EMBRAPA

(1997)

Todos os resultados foram submetidos a analise de variância pelo teste F, através

do software ASSISTAT, versão 7.6 beta (SILVA & AZEVEDO, 2002), e as médias

submetidas ao teste de Scott-Knot a 5% de probabilidade.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram observadas diferenças significativas na análise de variância entre produção

de fitomassa seca da parte aérea, fitomassa seca de raiz, fitomassa seca total, rendimento

de grãos e dias para o florescimento das espécies avaliadas, o que significa diferentes

potencialidades de uso dessas espécies quando implantados na condição de várzea

tropical, (Tabela 1).

A maior fitomassa da parte aérea produzida foi no tratamento Crotalaria

spectabilis com 3814 kg ha-1, seguida de Crotalaria juncea 2861 kg ha-1, que significa

rendimento 25% inferior. feijão de porco, feijão caupi e feijão guandú tiveram

rendimentos equivalentes entre si de acordo com o teste de Scott-knott, mas com

desempenho inferior a Crotalaria juncea. A mucuna preta e nabo forrageiro tiveram a

menor produção de fitomassa seca da parte aérea, com produção equivalente a 45% e

34% da Crotalaria spectabilis, respectivamente (Tabela 2).

Outros trabalhos trazem informações a respeito da produção de fitomassa em

função das espécies de adubo verde, e os resultados variam de acordo com as condições

ambientais de cada experimento. Amabile et al., (2000) demonstraram que C. juncea,

guandú e mucuna preta apresentaram fitomassas diferentes entre si inclusive quando

plantadas em épocas de semeadura e espaçamentos diferentes, sendo a C. juncea mais

produtiva do que a mucuna preta em todas as épocas avaliadas. Alvarenga et al., (1995)

concluíram que o feijão guandú, C. juncea, mucuna preta, feijão de porco e feijão caupi

produziram 17, 16, 9, 5 e 4 t ha -1 respectivamente, de fitomassa seca da parte aérea

31

quando plantados em novembro em Viçosa, MG. No entanto, as espécies de adubação

verde quando plantadas fora do inicio da safra tradicional (outubro a dezembro)

apresentam produção de fitomassa seca mais próximas dessas observadas no presente

trabalho. Sodré Filho et al., (2004) observaram 2,5; 2,28; 1,8 t ha -1 de mucuna, C.

juncea, e feijão guandú quando as espécies foram instaladas em safrinha no mês de

abril. Para o nabo forrageiro, é descrito na literatura produtividades médias de 2,9 t ha -1

(CRUSCIOL et al., 2005), podendo variar de 2,0 t ha-1 a 6 t ha-1 (DERPSCH &

CALEGARI, 1992; CALEGARI, 1998).

A C. spectabilis e C. juncea foram aquelas que apresentaram maior fitomassa seca

de raiz com 751 e 706 kg ha -1, respectivamente. O feijão guandú e o nabo forrageiro

foram inferiores as espécies de crotalária, porém superiores aos demais tratamentos,

apresentando respectivamente 613 e 582 kg ha-1 . A mucuna preta e feijão de porco

foram os que apresentaram menor desenvolvimento radicular sendo que ambos não

ultrapassaram 220 kg ha -1 de matéria seca de raiz (Tabela 2).

Maiores índices de desenvolvimento radicular podem ser encontrados em outros

trabalhos quando as espécies são cultivas em condição de solo profundo. A C. juncea

pode apresentar de 1800 kg ha -1 a 3750 kg ha-1 de matéria seca de raiz em um Latossolo

argiloso (GARCIA & ROSOLEM, 2011). No caso de solo de várzea desse estudo,

nenhuma espécie seguiu o padrão normal de crescimento, tendo a raiz pivotante

limitada aos primeiros 10 cm de solo. Tal comportamento corrobora com observação de

Alvarenga (1995) que observou desvios de crescimento na raiz principal e excesso de

produção de raízes laterais quando mucuna Preta, Crotalária, feijão de porco e feijão

caupí foram cultivados em solos com horizonte B textural argiloso.

A saturação do solo com água é relatado como estresse fisiológico e condição de

restrição de crescimento radicular para espécies não adaptadas. A diminuição no teor de

O2 provoca desordens metabólicas na planta pela diminuição, ou até parada total da

atividade respiratória das raízes. Menores taxas metabólicas diminuem a eficiência de

utilização de carbono, aumentando a produção de etanol e lactato (MARSCHNER,

1995). A deficiência de O2 também prejudica a síntese de fito-hormônios como

giberelinas e citocininas (SMIT et al., 1990). E além desse efeito direto, pode ser

observado a produção compostos tóxicos por bactérias e outros micro-organismos do

solo em condição anaerobiose (JACKSON, 1985).

A fitomassa seca das raízes representaram em média 17,5% da matéria seca total

das plantas. No caso do nabo forrageiro, foi o tratamento que maior apresentou

32

participação da fitomassa seca da raiz, correspondendo 30% da fitomassa seca total.,

Em condições sem impedimento físico e químico, o nabo forrageiro a participação da

raiz representa no máximo 20 % da fitomassa seca total (MULLER et al.,2001).

Considerando a fitomassa seca total das espécies a C. spectabilis foi superior as

demais espécies com 4565 kg ha -1. E o nabo forrageiro, feijão de porco e mucuna Preta

apresentaram-se equivalentes entre si e inferiores aos demais tratamentos (Tabela 2).

Tabela 2. Produção de matéria seca da parte aérea (MSPA), matéria seca da raiz

(MSR), matéria seca total (MST), dias para o florescimento e rendimento de grãos de

espécies de adubo verde, Lagoa da Confusão 2011.

Espécie

MS Parte Aérea

MS Raiz

MS Total

--------------------- Kg ha-1----------------

Florescimento Rendimento

--- nº dias ---

Kg ha-1

C. juncea

2861 b

706 a

3567 b

66 c

793,2 a

C. spectabilis

3814 a

751 a

4565 a

67 c

719,0 a

Mucuna preta

1728 d

119 d

1848 d

104 a

0,000 c

Feijão de porco

2080 c

218 d

2298 d

91 b

441,7 b

Feijão guandú

2330 c

613 b

2944 c

68 c

552,1 b

Nabo forrageiro

1314 d

582 b

1897 d

38 d

510,1 b

Feijão Caupí

1867 c

454 c

2322 d

64 c

740,0 a

Testemunha

-

-

-

-

-

C.V. (%)

13.95

17,49

11,74

21,00

3,64

F

27.152 **

31,570 **

37,127 **

23,071 **

268,17 **

Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si para o teste Scott-Knott (P<0,05). *,** e

ns: significativo (P<0,05);(P<0,01) e não significativo para o teste F.

O ciclo de desenvolvimento das espécies até o florescimento também apresentou

diferenças significativas de acordo com o teste F. O nabo forrageiro apresentou

comportamento de maior precocidade atingindo 50% do florescimento aos 38 dias de

emergido. O feijão guandú, feijão caupí, C. juncea e C. spectabilis floresceram todos

próximo aos 65 dias. O feijão de porco floresceu aos 91 dias, e a mucuna preta

apresentou o ciclo mais tardio do experimento, florescendo aos 104 dias (Tabela 2).

33

Durante o período do experimento, o comprimento do dia não foi superior a 11,8

horas de luz por dia (Figura 2). A C. juncea é sensível ao fotoperíodo e comporta-se

como planta de dias curtos (PURSEGLOVE, 1968). O feijão guandú possui acessos

sensíveis ou não ao fotoperíodo, e quando sensíveis também são estimulados ao

florescimento com o fotoperíodo do ambiente inferior ao seu fotoperíodo crítico

(SUMMERFILED & ROBERTS, 1985). A mucuna Preta é relatada como espécie

insensível ao comprimento do dia (SABADIN, 1984). O nabo forrageiro tem sido

relatado com desenvolvimento em ambas as condições de dias longos e dias curtos

(ERWIN et al., 2002; NEIL & BIBLE, 2006) e também observado seu florescimento

quando cultivado em safrinha no cerrado (SAMINÊZ, 2007; SPEHAR & TRECENTI,

2011).

As espécies sensíveis ao fotoperiodo foram aquelas que tiveram maio redução de

ciclo em comparação a resultados de trabalhos plantados no período tradicional de safra

(de outubro a maio). Amabile et al., (2000) relataram a diminuição do ciclo e

consequentemente da produtividade quando as espécies C. juncea e feijão guandú foram

plantados em novembro, janeiro e março, sendo que em março a C. juncea teve um

ciclo de 67 dias até o florescimento e de 118 quando plantada em novembro. A

produção de fitomassa seca da parte aérea também está correlacionada, tendo o plantio

de novembro produção 3 vezes superior que o plantio de março. Saminez (2007)

observou aproximadamente 120 dias para o florescimento de mucuna Preta e 38 dias

para o nabo forrageiro quando plantados no inverno e em condição de irrigação por

aspersão no Distrito Federal, ciclos esses parecidos com os observados nesse

experimento.

Para o rendimento de grãos ao final do ciclo das espécies de adubo verde a C.

juncea, feijão caupí e C. spectabilis foram as que atingiram maior produtividade com

793, 740 e 719 kg ha-1 de massa de grãos. Feijão de porco, feijão guandú e nabo

forrageiro foram equivalentes entre si, porém com médias abaixo das crotalárias e do

feijão caupí. A mucuna preta não completou o ciclo até a data da coleta das

produtividades, demonstrando ciclo acima de 140 dias conforme descrito na literatura.

(PEREIRA, 1982; PEREIRA, 1988).

Os rendimentos de grãos observados demonstram diferentes viabilidades de

utilização dessas espécies em produção de semente na condição de várzea tropical., e

que o fator de maior influencia na adaptação desses materiais é principalmente a reação

ao fotoperíodo de cada espécie / acesso. Aquelas que demonstraram redução de

34

produção de fitomassa e redução de ciclo em decorrência do plantio nessa época do ano,

a exemplo das crotalárias, também demonstraram redução na produtividade de grãos,

quando comparadas a resultados obtidos em outras regiões e plantadas no período

tradicional de safra (de outubro a maio) (PEREIRA, et al., 2005; AMABILE et al.,

2000; SAMINEZ, 2007; ALVARENGA et al., 1995 ; SODRÉ FILHO et al., 2004). No

entanto o rendimento de grãos obtidos para todas espécies, com exceção da mucuna

preta, seriam suficientes para atingir a viabilidade de produção, caso os grãos sejam

comercializados como sementes (Tabela 2).

Alterações Químicas

Os tratamentos nas parcelas (espécies de adubos verdes) tiveram diferença

estatística nos teores de nitrogênio total., nitrogênio amoniacal e nitrogênio nítrico de

acordo com a análise de variância e diferiram nas subparcelas (manejo da palhada) para

nitrogênio total e nitrogênio amoniacal (Tabela 3). O nitrogênio total foi superior em

todas as espécies de leguminosas e inferior e equivalente entre si para os tratamentos

testemunha e nabo forrageiro. A fixação biológica do nitrogênio proporcionada pela

relação simbiótica das leguminosas com bactérias proporciona o incremento de

nitrogênio ao solo assim como descrito por Miyasaka et al., (1983); Suhet et al., (1985);

Boodey et al., (2007) e Fageria & Santos (2007). A disponibilização do N no solo é

realizada, principalmente através da mineralização da matéria orgânica através da

atividade microbiana do solo, que converte N orgânico em íon amônio (NH 4+) com

posterior oxidação para nitrato (NO3-) (MARY et al., 1996; GIL & FICK, 2001).

Portanto o incremento dos teores de Nitrogênio do solo apresentado pelas espécies de

leguminosas na condição de várzea tropical corrobora com resultados obtidos em outras

condições edáficas.

Quando separamos o nitrogênio total das formas minerais (amoniacal e nítrica) é

possível observar participações diferenciadas em cada uma das formas. Primeiramente é

notável que os teores de nitrogênio total do solo são muito superiores do que as formas

minerais. Tal fato foi descrito por Mclaren & Cameron (1996) que estimaram que mais

de 94% do nitrogênio do solo está nas formas orgânicas em restos vegetais, massa

microbiana e húmus do solo.

O teor de nitrogênio amoniacal foi superior em ambas as crotalárias, mucuna preta

e feijão caupi, e inferiores no feijão de porco, feijão guandú, nabo forrageiro e

testemunha. Para nitrogênio nítrico o comportamento foi semelhante ao teor de

35

nitrogênio total, sendo as leguminosas superiores nos teores, e o nabo forrageiro e a

testemunha apresentando os valores mais baixos (Tabela 3). Em todos os tratamentos os

níveis de amônio foram superiores ao nível de nitrato no solo. Tal observação pode ser

explicada pelo fato que as bactérias do gênero Nitrossomas e Nitrobacter, que são as

responsáveis pelo processo de oxidação de amônia em nitrito e posteriormente em

nitrato, são favorecidas pela correção do pH do solo e aeração (POUDEL et al., 2002;

THONISSEN et al., 2000). Solos com pH abaixo de 5,0 apresentam o processo de

transformação de amônio em nitrato em níveis reduzidos (SILVA et al., 2004).

No tratamento atribuído nas subparcelas, o manejo de plantio direto ou plantio

convencional influenciaram estatisticamente os teores de nitrogênio total e nitrogênio

amoniacal, porém não foram significativos para o teor de nitrato, Tabela 3. Em ambos

os casos de nitrogênio total e nitrogênio amoniacal o tratamento de plantio direto

apresentou valor superior ao tratamento plantio convencional. O preparo convencional

com a incorporação dos resíduos acelera substancialmente a decomposição da matéria

orgânica (BRODER & WAGNER; 1988; VARCO et al., 1989; THONNISSEN et al.,

2000). Como resultado, a maior parte do N é liberada durante o início da decomposição,

o que pode coincidir com a baixa demanda em N pela cultura em desenvolvimento. Se o

N mineral estiver disponível precocemente, poderão ocorrer perdas do nutriente por

lixiviação de NO3- (ROSECRANCE et al., 2000).

Tabela 3. Teores de Nitrogênio Total (N total), Nitrogênio Amoniacal (N NH 4+) e

Nitrogênio Nitrato (N NO3-) no solo em função de espécies de adubo verde e manejo de

solo, Lagoa da Confusão 2011.

Espécie

N NH4+

N total

N NO3-

----------------------------- mg / kg ----------------------------Crotalária juncea

4535 a

32,5 a

16,0 a

Crotalária spectabilis

4446 a

30,8 a

15,6 a

Mucuna preta

4522 a

31,2 a

15,3 a

Feijão de porco

3927 a

27,2 b

13,5 a

Feijão guandú

3820 a

26,0 b

13,0 a

Testemunha

2983 b

20,5 b

9,6 b

Nabo forrageiro

2944 b

23,2 b

10,6 b

Feijão caupí

4156 a

29,8 a

14,8 a

C.V. (%)

15,89

16,93

19,36

F

6,445 **

4,887 **

4,833 **

36

----------------------------- mg / kg ----------------------------Plantio Direto

4123 a

29,29 a

14,12

Plantio Convencional

3710 b

26,00 b

13,01

9,37

12,77

13,27

15,220 **

10,4365 **

4,333 ns

2,386 ns

1,228 ns

1,271 ns

C.V. (%)

F

F int (esp)x(manejo)

Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si para o teste Scott-Knott (P<0,05). *,** e

ns: significativo (P<0,05);(P<0,01) e não significativo para o teste F.

A análise química de rotina demonstrou que houve alteração significativa para os

níveis de Cálcio, Potássio, Soma de Bases, CTC, Matéria Orgânica e saturação de bases

em função do tratamento espécies de adubo verde, e alteração significativa somente

para saturação de bases no tratamento de subparcela tipo de manejo. A interação espécie

de cobertura e tipo de manejo não foi significativa para nenhuma combinação (Tabela,

4).

Os teores de cálcio e potássio foram superiores quando cultivados com nabo

forrageiro em relação a todos os outros tratamentos, e que foram equivalentes entre si.

De acordo com Crusciol, (2005), o nabo é capaz de acumular na parte aérea 57,2, 15,3,

85,7, 37,4, 12,5 e 14,0 kg ha-1, respectivamente, de N, P, K, Ca, Mg e S. E aos 30 dias

após o manejo da fitomassa o Ca já liberou 80% e K do acumulado na palhada

(CRUSCIOL, 2005). O nabo possui baixa relação C/N e portanto uma palhada de rápida

decomposição. É descrito na literatura relação C/N de 11,0 quando cultivado em

condições de cerrado (CARNEIRO et al., 2008) As demais espécies dos tratamentos,

possuí relações C/N de 20,2; 23,0; 28; 25,9, 21; 13,9 , respectivamente para C. juncea,

C. spectabilis, mucuna Preta, feijão de porco, feijão guandú, feijão caupí (CLEMENT et

al., 2008; CARNEIRO, et Al, 2008). Como o nabo forrageiro foi dentre as espécies de

cobertura aquela que teve o ciclo mais precoce (Tabela 4) é possível concluir que

mesmo antes do manejo, as plantas já estavam em senescência e, portanto com grande

parte de sua fitomassa já em processo de decomposição. Assim, os nutrientes

absorvidos pela fitomassa retornaram ao solo antes dos demais tratamentos.

No entanto a CTC do solo no tratamento nabo foi significativamente superior aos

demais tratamentos, apresentando em média CTC 32 % acima dos demais.

37

Tabela 4. Teores de nutrientes do solo na análise de rotina em função da espécie de adubo

verde utilizada, Lagoa da Confusão 2011.

Espécie

Ca

Mg

Al

K

CTC

P

MO

-----------------------cmolc dm3--------------- ----- mg / kg ----

V%

pH

-- % - CaCl2

C. juncea

3,61 b

1,1

0

0,12 b

8,4 b

90,0

6,48 a

55 a

4,72

C. spectabilis

3,16 b

1,6

0

0,09 b

8,5 b

40,2

7,06 a

57 a

4,76

Mucuna preta

2,93 b

1,61

0

0,10 b

8,7 b

76,1

6,78 a

52 a

4,63

Feijão de porco

2,63 b

1,22

0

0,09 b

8,1 b

65,5

6,81 a

53 a

4,89

Feijão guandú

4,01 b

1,75

0

0,14 b

9,5 b

21,1

6,40 a

61 a

4,88

Testemunha

3,74 b

1,51

0

0,13 b

9,1 b

23,7

5,46 b

59 a

4,94

Nabo forrageiro

6,14 a

1,55

0

0,22 a

11,5 a

30,5

7,20 a

68 a

4,71

Feijão caupí

3,3 b

1,48

0

0,13 b

8,8 b

26,8

6,73 a

55 a

4,88

C.V. (%)

28,32

28,14

303,17

41,12

9,97

80,89

9.97

12,82

3,89

7,471

0,832 ns

1,202

*

1,840 ns

4,55 ** 3,129 *

2,196

ns

3,767 *

11,901

**

Plantio Direto

3,95

1,623

0

0,14

9,1

68,6

6,49

61 a

4,76

Plantio Conv.

3,45

1,442

0

0,12

9,0

41,03

6,78

55 b

4,86

C.V. (%)

24,79

33,55

303,17

39,26

17,2

81,06

17,51

13,78

3,34

3,034

1,303 ns

4,569

3,071ns

0,070 ns

4,033 ns

0,685

5,631

*

4,440

F

F

ns

ns

ns

ns

ns

F int (esp x

2,029

1,202

0,344

1,376

1,257 ns

1,099 ns 0,687 ns 0,723 ns

2,644ns

ns

ns

ns

ns

man)

Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si para o teste Scott-Knott

(P<0,05). *,** e ns: significativo (P<0,05);(P<0,01) e não significativo para o teste F.

O teor de matéria orgânica do solo foi alterado igualmente por todas as espécies

de cobertura utilizadas e que foram superiores à testemunha. A melhoria desse atributo

na analise de rotina normalmente é difícil de observar em curto prazo, como o período

de um ciclo de desenvolvimento, e que outros indicadores são mais facilmente sensíveis

para inferir sobre alteração na matéria orgânica (CARTER, 2002; RASMUSSEN &

COLLINS; 1991). Kitamura et al., (2008) não observaram diferença estatística na

matéria orgânica quando utilizou de feijão de porco em LATOSSOLO VERMELHO

DISTRÓFICO no cerrado. No referido trabalho a produção de fitomassa do feijão de

porco foi inferior aquela observada na condição de várzea. Assim como Nascimento et

al. (2003), em um Luvissolo na região do semi-árido utilizando as espécies feijão

guandú, mucuna preta, C. juncea, feijão de porco, entre outras. No entanto, Mandal et

al. (2003) em solo mal drenado na Índia, cultivado no sistema arroz-trigo por longo

38

período, observaram alteração no nível de matéria orgânica quando inseridos resíduos

de leguminosas Sesbania rostrata e Sesbania aculeata, principalmente no período

inicial de desenvolvimento do arroz cultivado em sucessão.

A provável resposta do incremento de matéria orgânica observado nesse trabalho

é que a metodologia de determinação de matéria orgânica das amostras consiste na

oxidação total da matéria orgânica do solo, seja ela material macro-orgânico de baixa

densidade derivada de tecidos vegetais, biomassa microbiana, (CARTER, 2002) ou

elementos estabilizados como ácidos húmicos ou fúlvicos. A porcentagem de matéria

orgânica é calculada multiplicando-se o resultado do carbono orgânico por 1,724. Este

fator é utilizado em virtude de se admitir que, na composição média do húmus, o

carbono participa com 58% (EMBRAPA, 1997).

Nos tratamentos submetidos as subparcelas, o saturação de bases foi 10,5%

superior no plantio direto do que no plantio convencional, Apesar de não haver

diferença estatística nos teores de Ca, Mg e K, os resultados numéricos para esses

parâmetros foram maiores no plantio direto, e por serem os componentes de formação

do V% (EMBRAPA, 1997), quando somados produziram diferenças suficientes para

validar o teste F. De acordo com Tomé Júnior (1997) este parâmetro fornece

informações sobre o total de cargas negativas existentes no solo e também apresenta

uma referência da proporção ocupada pelos cátions Ca++, Mg++ e K+, servindo como

base para a avaliação da fertilidade do solo. Vários são os trabalhos que descrevem os

benefícios químicos ao solo da adoção do sistema de plantio direto em relação ao

plantio convencional (TESTA et al., 1992; CALEGARI et al., 1993; RIBEIRO, 1996;

NASCIMENTO et al., 2003). De acordo com Alcantara (2000), a manutenção da

palhada de adubação verde sobre o solo, ao invés da incorporação, proporciona aumento

de CTC efetiva, V% e teores de Mg, Ca e K até 120 dias depois do manejo, na camada

de 0-10 cm do solo, resultando na mesma observação realizada no presente trabalho em

condição de várzea.

Alterações Físicas

Na Tabela 5 encontram-se os atributos físicos do solo DS, MAC, MIC e PT após

o cultivo das plantas de cobertura em duas profundidades. Para a densidade do solo a

espécie que proporcionou menor densidade do solo após seu cultivo foi a mucuna preta,

porém esta não diferiu das demais espécies cultivadas. Estes resultados mostram que o

cultivo de destas espécies tendem a reduzir a DS, deixando-o em boas condições para o

39

cultivo. Reichert et al., (2003) propuseram densidade do solo crítica para algumas

classes texturais: 1,30 a 1,40 Mg m-3 para solos argilosos, 1,40 a 1,50 Mg m-3 para os

franco-argilosos e de 1,70 a 1,80 Mg m-3 para os franco-arenosos. Já Argenton et al.,

(2005) e Klein (2006) propuseram e que os limites de densidade são aceitáveis até a

faixa de 1,30 Mg m-³. Os valores obtidos estão bem abaixo dos limites encontrados na

literatura, o que reforça a teoria que a utilização destas espécies podem trazer melhorias

em atributos físicos do solo. Já para as profundidades a DS apresentou efeito

significativo (P<0,01), onde a camada 0-15 cm apresentou uma menor DS o que era

esperado. Tal observação ocorre pelo fato da zona radicular dos cultivos explorar a

camada mais superficial e dessa forma diminuir a densidade do solo pelos canais

deixados no desenvolvimento do sistema radicular (REINERT et al., 2008).

Para a MAC os tratamentos apresentaram efeito significativo (P<0,01) onde o

cultivo de feijão caupí proporcionou a maior macroporosidade, seguido pelo nabo

forrageiro, mucuna preta e pelo plantio convencional., Os demais tratamentos

apresentaram um volume de macroporos bem inferior aos tratamentos superiores. Esses

resultados são diferentes dos encontrados por Borges & Souza (2011), onde o cultivo de

feijão caupí foi o que proporcionou uma maior redução na quantidade de MAC. Ainda

segundo os mesmos autores os valores aceitáveis de MAC para que não haja limitação

no desenvolvimento das plantas estão acima de 10%. Diante disto somente o feijão

caupí apresentaram resultados satisfatórios. Quanto as profundidades avaliadas, não

houve diferenças entre elas.

40

Tabela 5. Densidade (DS), Macroporosidade (MAC), Microporosidade (MIC) e

Porosidade Total (PT) de um PLINTOSSOLO HÁPLICO cultivados com diferentes

espécies de adubação verde e preparo convencional para o cultivo do arroz em sucessão,

Lagoa da Confusão 2011.

DS

Mg cm -3

MAC

MIC

PT

---------------------cm3 cm-3 --------------------

Crotalária juncea

1,017

6,12 b

44,094

50,21

Crotalária spectabilis

0,939

6,49 b

46,365

52,85

Mucuna preta

0,923

7,67 a

45,605

53,27

Feijão de porco

1,071

5,49 b

42,811

48,31

Feijão guandú

1,037

4,78 b

44,615

49,39

Testemunha

0,995

4,21 b

44,414

48,63

Nabo forrageiro

0,978

8,36 a

41,025

49,38

Feijão caupí

0,997

13,19 a

41,06

54,25

Plantio convencional

0,965

7,63 b

42,231

49,86

CV (%)

10,11

55,6

13,29

9,85

2,166 ns

4,55 **

1,0871 ns

1,9197 ns

Camada 0-15 cm

0,96 b

6,6

44,06

50,67 a

Camada de 15-30 cm

1,02 a

7,6

43,09

50,70 a

8,61

67,83

12,56

10,53

F

12,21 **

0,967 ns

0,7060 ns

0,0007 *

F int (espécie x camada)

2,032 ns

1,448 ns

1,53 ns

0,6387 ns

F

CV (%)

Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si para o teste Scott-Knott (P<0,05). *,** e

ns: significativo (P<0,05);(P<0,01) e não significativo para o teste F.

Para a MIC e PT, os tratamentos não apresentaram diferenças significativas entre

si, indicando que para estes atributos o tipo de espécie de adubação verde utilizada não

interfere nos parâmetros. Nestes dois atributos também não houve diferenças entre as

profundidades avaliadas.

A correlação de Pearson apresentada na Tabela 6, mostra que todos os atributos

físicos avaliados tem uma correlação significativa entre si. A DS tem correlação

negativa (P<0,05) com a MAC e (P<0,01) com MIC e PT, comprovando o que já é

esperado, onde o aumento da DS reduz o espaço poroso do solo, o que dependendo do

tamanho dessa redução do espaço poroso, ocorre uma limitação no desenvolvimento das

plantas cultivadas nesta área. A pressão mecânica exercida sobre os agregados pela

41

compactação provoca a sua ruptura, facilitando a aproximação das partículas, cuja

conseqüência imediata é redução da porosidade total., pela diminuição dos poros

maiores (STONE et al., 2002). Trabalhos têm mostrado que, quando a macroporosidade

do solo é reduzida o crescimento das raízes é prejudicado (Meredith & Patrick Jr., 1961;

Cintra et al., 1983).