Pró-Reitoria de Graduação

Enfermagem

Trabalho de Conclusão de Curso

PREPARO E PERCEPÇÃO DO ENFERMEIRO EM CUIDADOS

PALIATIVOS: A ESSÊNCIA DESTE CUIDADO À CRIANÇA

ONCOLÓGICA FORA DE POSSIBILIDADE TERAPÊUTICA

Autor: Grazielle PiresTavares de Andrade

Orientador: Msc. Lídia Câmara Peres

Brasília - DF

2013

GRAZIELLE PIRES TAVARES DE ANDRADE

PREPARO E PERCEPÇÃO DO ENFERMEIRO EM CUIDADOS PALIATIVOS: A

ESSÊNCIA DESTE CUIDADO À CRIANÇA ONCOLÓGICA FORA DE

POSSIBILIDADE TERAPÊUTICA

Trabalho de Conclusão de Curso a ser

apresentado no curso de graduação em

Enfermagem da Universidade Católica de

Brasília, para obtenção do título de

bacharel em Enfermagem.

Orientadora: Msc. Lídia Câmara Peres

Brasília - DF

2013

Monografia de autoria de Grazielle Pires Tavares De Andrade, intitulada “Preparo

e percepção do enfermeiro em cuidados paliativos: a essência desse cuidado à

criança oncológica fora de possibilidade terapêutica.” apresentada como

requisito parcial para obtenção do título de Enfermeiro, da Universidade Católica de

Brasília, defendido e aprovado, 28 de novembro de 2013, pela banca examinadora

constituída por:

_________________________________________________

Professora Msc. Lídia Câmara Peres

Orientadora

___________________________________________________

Professor Msc. Maurício de Oliveira Chaves

Examinador Interno

__________________________________________________

Professora Esp. Valéria Fernandes Segatto

Examinadora Interna

Brasília - DF

2013

RESUMO

ANDRADE, Grazielle Pires Tavares de. Preparo e percepção do enfermeiro em

cuidados paliativos: a essência desse cuidado à criança oncológica fora de

possibilidade terapêutica. 2013. 39f. Monografia (Graduação em Enfermagem).

Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2013.

O câncer infantil corresponde a um grupo de várias doenças que têm em comum a

proliferação descontrolada de células anormais que pode ocorrer em qualquer local

do organismo, este representa cerca de 0,5% a 3% de todos os cânceres na maioria

das populações. Na Oncologia Pediátrica, o enfermeiro deve ter amplo

conhecimento técnico-científico sobre fisiopatologia dos diferentes tipos de câncer,

bem como preparo físico e mental para melhor lidar com a morte iminente do

enfermo sem possibilidade terapêutica curativa. O estudo apresentou como objetivo

geral a análise da percepção do profissional enfermeiro sobre cuidados paliativos à

criança oncológica sem possibilidade de cura, e seu nível de preparo. A metodologia

científica utilizada para alcançar os objetivos propostos foi configurada através de

revisão bibliográfica, com produção científica, em recorte temporal de 2007 a 2013,

a partir das bases de dados da BVS e de vias não sistematizadas. A pesquisa

revelou que, diante da vivência dos momentos permeados pela perda do paciente

terminal, o profissional enfermeiro se depara com percepções negativas diante da

atuação na assistência prestada aos pacientes nesta fase, evidenciando a

necessidade do preparo do profissional de forma mais adequada desde sua

formação acadêmica, de maneira que o possibilite a lidar consigo e principalmente

com todas as necessidades do enfermo.

Descritores: Enfermagem oncológica, cuidados de enfermagem, enfermo terminal e

cuidados paliativos.

ABSTRACT

ANDRADE, Grazielle Pires Tavares de. Preparation and perception of de nurse in

palliative care: the essence of this child care oncology without therapeutic

possibility. 2013. 39l. Monograph (Undergraduate Nursing). Catholic University of

Brasília, Brasília, 2013.

The pediatric cancer corresponds to a group of several diseases which have in

common the uncontrolled proliferation of abnormal cells that can occur anywhere in

the body, this represents about 0.5% to 3 % of all cancers in most populations. In

Pediatric Oncology, nurses should have extensive technical and scientific knowledge

on the pathophysiology of different types of cancer as well as physical and mental

preparation to better cope with the impending death of the patient without curative

therapeutic option. The study had as main objective the analysis of the nurses'

perceptions about palliative oncological curability child without care, and their level of

professional preparation. The scientific methodology used to achieve the proposed

objectives was configured through literature review, with scientific production in time

frame from 2007 to 2013, from databases BVS and unsystematic way. The survey

revealed that, given the experience of time permeated by loss of terminal patients,

the nurse is faced with negative perceptions on the role in assisting patients at this

stage, highlighting the need to prepare the most appropriate way since his

professional training academic, so that makes it possible to deal with and especially

with all the needs of the patient.

Keywords: Oncology nursing, nursing care, terminally ill and palliative care.

SUMÁRIO

1.

INTRODUÇÃO ........................................................................................................................ 6

2.

JUSTIFICATIVA ..................................................................................................................... 10

3.

OBJETIVOS .......................................................................................................................... 11

3.1 GERAL .......................................................................................................................................... 11

3.2 ESPECÍFICOS ................................................................................................................................ 11

4.

FUNDAMENTAÇÂO TEÓRICA................................................................................................ 12

4.1 CÂNCER NA INFÂNCIA: UM BREVE RELATO ................................................................................ 12

4.2 A CRIANÇA FORA DE POSSIBILIDADE TERAPÊUTICA, A FAMÍLIA E O ENFERMEIRO .................... 13

4.3 A ESSÊNCIA DO CUIDAR .............................................................................................................. 15

4.4 CUIDADOS PALIATIVOS ............................................................................................................... 16

4.4.1 História ................................................................................................................................. 16

4.4.2 Conceitos e princípios .......................................................................................................... 18

4.4.3 Cuidados Paliativos e a Enfermagem ................................................................................... 20

5.

MATERIAIS E MÉTODOS....................................................................................................... 22

6.

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS ...................................................................................... 23

6.1 A PERCEPÇÃO DOS ENFERMEIROS EM RELAÇÃO À CRIANÇA FORA DE POSSIBILIDADE

TERAPÊUTICA SOB CUIDADOS PALIATIVOS....................................................................................... 26

6.2 O PREPARO DOS ENFERMEIROS EM CUIDADOS PALIATIVOS EM ONCOLOGIA PEDIÁTRICA ...... 29

7.

CONSIDERAÇÕES FINAIS ...................................................................................................... 31

8.

REFERÊNCIAS ...................................................................................................................... 33

6

1. INTRODUÇÃO

Em meados do século XX, o Brasil e o mundo sofreram grandes alterações em

seus perfis epidemiológicos e demográficos, associado ao declínio das taxas de

mortalidade por doenças infecciosas, ocorrendo aumento substancial na expectativa

de vida da população e na proporção dos óbitos por doenças crônicas como o

câncer em paciente fora de possibilidades terapêuticas (BOING; VARGAS; BOING,

2007 aput COSTA et al, 2008).

No Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde, o câncer foi considerado a

quinta maior causa de óbito em pessoas de 1 a 19 anos. (CAMARGO; KURASHIMA,

2007 aput MONTEIRO; RODRIGUES; PACHECO, 2012). O câncer infantil é

considerado uma doença rara, se comparado a todos os tipos de cânceres que

acometem os humanos, no entanto, ao longo dos últimos anos, o câncer constitui a

principal causa de morte em crianças abaixo de 12 anos de idade (AVANCI et al,

2009).

A palavra câncer vem do grego karkínos, que quer dizer caranguejo, e foi

utilizada pela primeira vez por Hipócrates, o pai da medicina, que viveu entre 460 e

377 a.C. O câncer não é uma doença nova, o fato de ter sido detectado em múmias

egípcias comprova que ele já comprometia o homem há mais de três mil anos antes

de Cristo. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011).

Atualmente, a definição científica de câncer refere-se ao termo neoplasia, como

sendo uma doença caracterizada pela proliferação celular anormal, descontrolada e

autônoma de células transformadas, o agrupamento destas células praticamente

idênticas recebe o nome de tumor. Essas células ainda podem adquirir a capacidade

de disseminação, crescendo em áreas do corpo distante do seu órgão de origem

originando a metástases, um importante obstáculo ao controle do câncer (TONANI,

2007).

Os cânceres em crianças se diferem dos de adulto, na criança é responsável

pela maioria das mortes, já representa a primeira causa de morte por doença, após

um ano de idade, até o final da adolescência, é considerado raro quando comparado

aos tumores que afetam os adultos por apresentarem diferenças de localização

primária, diferentes origens histológicas e diferentes comportamentos clínicos. Cerca

7

de 1% a 3% de todos os tumores malignos na maioria da população ocorrem em

crianças e adolescentes (INCA, 2010).

Do ponto de vista clínico, os tumores pediátricos apresentam menores períodos

de latência; em geral, crescem rapidamente e são mais invasivos; porém respondem

melhor ao tratamento e são considerados de bom prognóstico (MONTEIRO;

RODRIGUES; PACHECO, 2012).

As neoplasias mais frequentes na infância são as leucemias, os linfomas e os

tumores do sistema nervoso central. Na criança, geralmente, o câncer afeta as

células do sistema sanguíneo e os tecidos de sustentação, enquanto no adulto afeta

as células do epitélio, que recobrem os diferentes órgãos (INCA, 2013).

As crianças com distúrbios crônicos que desencadeiam o risco de morte, como é

o exemplo do câncer, sofrem impactos influenciados por diversos fatores, como a

idade do desenvolvimento da criança, a experiência da criança com o diagnóstico,

estresse imediato representado pela dor física desencadeado pela doença, traços de

personalidade e qualidade de suas relações parentais (MALTA; SCHALL; MODENA,

2009).

Em face de tais flagelos pertinentes a doença, os cuidados prestados à criança

com câncer podem ser preventivos, curativos e paliativos. O cuidado preventivo

pode ser oferecido a partir de ações anteriores ao nascimento, como o

aconselhamento genético, e durante a infância, através da manutenção de hábitos

saudáveis de vida. O cuidado curativo consiste no diagnóstico, tratamento e controle

do câncer, entretanto, com a trajetória e evolução da doença, pode-se chegar a uma

fase crítica em que o paciente não responde mais às terapias convencionais

oferecidas pela equipe de saúde e, então, não se busca alcançar a cura da

neoplasia, mas sim, oferecer um cuidado interdisciplinar objetivando fornecer

suporte, informação e conforto para pacientes com a doença incurável e seus

familiares, o que caracteriza os Cuidados Paliativos (SCHINZARI et al, 2013).

Neste momento, quando durante o tratamento oncológico algumas crianças não

respondem a terapêutica curativa, mesmo após de se utilizarem todos os recursos

oferecidos para o tratamento, elas passam a ser consideradas como crianças as

quais não foi possível curar; pacientes fora de possibilidade de cura atual ou

pacientes terminais (CARNEIRO; SOUZA, 2009).

Entretanto, cabe ressaltar que isso não significa dizer que elas não necessitam

de cuidados dos profissionais de saúde; mesmo que não possam ser curadas, ainda

8

se pode fazer muita coisa, do ponto de vista da manutenção da dignidade do ser

humano-criança, contribuindo, assim, para um cuidado centrado nas suas

necessidades (AYOUB, 2000, aput MONTERIO et al, 2012).

A Organização Mundial de Saúde (OMS) definiu em 1990 e revisou em 2002 o

conceito de cuidados paliativos, como cuidados ativos e totais ao paciente cuja

doença não responde mais ao tratamento curativo. Trata-se de uma abordagem de

cuidado diferenciada que visa melhorar a qualidade de vida do paciente e seus

familiares, por meio da adequada avaliação e tratamento para alívio da dor e

sintomas, além de proporcionar suporte psicossocial e espiritual (ARAÚJO, 2007

aput BRAGA, 2010).

Em pediatria, o cuidado paliativo é definido como um programa organizado,

voltado para a criança com vida limitada devido a uma doença atualmente incurável.

Este se torna eficaz com o controle dos sintomas e quando são fornecidos apoio

psicológico e espiritual para o paciente e suporte para a família na tomada de

decisões (MONTEIRO et al, 2012).

Cabe ressaltar que ao papel da família é muito importante durante o tratamento

da criança, visto que passa a se apresentar como unidade de cuidado. A cura não

pode basear-se somente na recuperação biológica, mas também no bem-estar e na

qualidade de vida do paciente, para que este também seja apoiado e amparado em

suas necessidades de âmbito social e psicológico. A família vem se tornando um

grande pilar ao paciente oncológico, ofertando apoio, conforto e ajuda nas situações

difíceis que o doente precisa enfrentar (FERREIRA et al, 2010).

Avanci et al (2009), descreve que o cuidado de enfermagem em Oncologia

Pediátrica vem se especializando e modificando com o passar do tempo.

Anteriormente, a família não participava do processo do cuidado hospitalar da

criança. Hoje em dia, a família se faz presente e é muito importante neste momento

crítico em que a criança se encontra.

Dada a preocupação com o cuidado à criança com câncer, é necessário maior

compreensão do impacto da doença na perspectiva dos membros familiares, pois

todos são afetados por ela. Em virtude disso, reflexões e adaptações são

importantes para a nova realidade que a família enfrenta, sendo necessários ajustes,

organizações e redefinições de papéis para o equilíbrio familiar (NASCIMENTO et al,

2005 aput FERREIRA et al, 2012).

9

Pequenos gestos no ato de cuidar, como um simples toque, um gesto de carinho,

faz o paciente apreciar pequenas ações e momentos, oferecendo assim, maior

qualidade ao tempo de vida que ele tem, a enfermagem deve exercer o seu cuidado

de forma mais humanista, um cuidado mais abrangente que entenda as

necessidades psicológicas, sociais e espirituais do paciente (GARGIULO et al,

2007).

O enfermeiro que atua em cuidados paliativos deve desempenhá-los a partir de

uma visão humanística, em que apesar da impossibilidade da cura, a sua relação

com o paciente não deve deixar de acontecer, o que poderá trazer benefícios para

ambos (LOPES; SILVA; ANDRADE, 2007).

O enfermeiro ainda deve possuir conhecimento sobre a fisiopatologia dos

diferentes tipos de cânceres e suas opções de tratamento, bem como compreender

o processo de crescimento e desenvolvimento normal da criança, para que seja

competente na assistência à criança com câncer e possa discutir junto à equipe as

diferentes abordagens no tratamento do paciente (AVANCI et al, 2009).

Para Lemos e Santana (2011), assistir o paciente no processo de morte e morrer

pode acarretar percepções negativas diante de sentimentos de impotência,

insegurança, o que vai exigir tanto um preparo emocional como também um preparo

físico e psicológico, pois assim haveria um melhor cuidado devido a segurança do

profissional em prestar a assistência.

Espera-se que a utilização deste trabalho venha colaborar na melhoria da

prestação de assistência de enfermagem direcionada à criança com câncer, em

especial nos cuidados paliativos, reforçando a importância do preparo do profissional

que atua nesta área, de modo que os estes apresentem percepções mais positivas

ao assunto pertinente.

10

2. JUSTIFICATIVA

A escolha por essa temática ocorreu após a experiência em acompanhar uma

criança com câncer em fase terminal, fato este que despertou grande interesse e

motivou o estudo e intenção de ampliar horizonte e conhecimento. Outro fato que

impulsionou a realização deste trabalho foi o desejo de compreender com mais

detalhes os recursos e ferramentas oferecidos a estes pacientes, a fim de prestarlhes um serviço de qualidade, proporcionando ao paciente e seus familiares uma

assistência humanizada em cuidados paliativos.

Para tanto, aprecio o grande valor que traz este tema, pois abrange

horizontes ainda indefinido, ou pouco explorado, como a morte iminente de muitos

destes pacientes atrelada a responsabilidade atribuída ao enfermeiro perante este

processo. Porém, enquanto acadêmicos não nos é lecionado como lidar e cuidar

com enfermo terminal, na verdade oncologia nem é contemplada em nossa carga

horaria, no máximo aprendemos em como tentar evitar a morte e posteriormente em

como preparar o corpo daquele que não está mais entre nós.

Diante do desejo de ampliar os conhecimentos nesta área, resolvi explorar a

ciência referente a esta temática na realização deste trabalho. Pesquisando sobre

possíveis áreas de atuação para enfermagem, me interessei muito por essa

modalidade que vem se expandindo bastante, a assistência de enfermagem em

oncologia. Evidenciando a colossal importância do papel do enfermeiro, é primordial

sua presença, principalmente ao se referir a sua essencial ferramenta de trabalho, o

cuidar.

As ações do enfermeiro compreendem, em sua essência, o cuidado em si,

independente do objetivo do tratamento ser preventivo, curativo, de reabilitação ou

paliativo. A enfermagem é a arte de cuidar de doentes, com compromisso,

sinceridade e conhecimento técnico-científico, necessária a todo ser humano em

algum momento ao longo da sua vida (UNIC, 2009).

Analisar a assistência à criança com diagnóstico de câncer, a vivência e o

preparo do profissional enfermeiro diante da criança fora de possibilidade

terapêutica curativa é principal justificativa deste trabalho.

11

3. OBJETIVOS

3.1 GERAL

Analisar através de revisão bibliográfica a percepção do profissional

enfermeiro sobre os cuidados paliativos à criança oncológica sem possibilidade de

cura, e seu nível de preparo.

3.2 ESPECÍFICOS

Analisar o conhecimento e o preparo do enfermeiro ao lidar com a criança com

câncer sob cuidados paliativos;

Averiguar a importância do preparo profissional e os benefícios para o enfermeiro

e a criança oncológica fora de possibilidade terapêutica.

12

4. FUNDAMENTAÇÂO TEÓRICA

4.1 CÂNCER NA INFÂNCIA: UM BREVE RELATO

Câncer é um crescimento desordenado (maligno) de células que invadem os

tecidos e órgão. Estas células dividem-se rapidamente e tendem a ser muito

agressivas e incontroláveis. Determinando a formação de tumores ou neoplasias

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011).

Pode-se classificar tumor como um termo que indica o aumento anormal de

uma parte ou da totalidade de um tecido. E neoplasia é o processo patológico que

resulta no desenvolvimento de um neoplasma, isto é, o crescimento anormal,

incontrolado e progressivo de tecido, mediante proliferação celular. Na verdade as

palavras tumor e neoplasia são sinônimas. Tanto o tumor quanto a neoplasia podem

ser benignos ou malignos. Quando uma neoplasia ou tumor é maligno, denomina-se

câncer (INCA, 2013).

O câncer infantil corresponde a um grupo de várias doenças que têm em

comum a proliferação descontrolada de células anormais e que pode ocorrer em

qualquer local do organismo. As causas dos tumores pediátricos ainda são pouco

conhecidas, embora em alguns tipos específicos já se tenha embasamento científico

de que sejam determinados geneticamente (ZEVALLOS, 2013).

O câncer pediátrico representa de 0,5% a 3% de todos os tumores na maioria

das populações. Internacionalmente, os tumores pediátricos mais comuns são as

leucemias, os linfomas e os tumores do Sistema Nervoso Central (INCA, 2013).

Também acometem crianças o neuroblastoma (tumor de células do sistema

nervoso periférico, frequentemente de localização abdominal), tumor de Wilms (tipo

de tumor renal), retinoblastoma (afeta a retina, fundo do olho), tumor germinativo

(das células que vão dar origem aos ovários ou aos testículos), osteossarcoma

(tumor ósseo) e sarcomas (KYLE, 2011).

O progresso no desenvolvimento do tratamento do câncer na infância foi

espetacular nas últimas quatro décadas. Estima-se que em torno de 70% das

crianças

acometidas

de

câncer

podem

ser

curadas,

se

diagnosticadas

precocemente e tratadas em centros especializados. A maioria dessas crianças terá

boa qualidade de vida após o tratamento adequado (LIMA et al, 2011).

13

Mesmo com a complexidade que envolve o tratamento desta doença, tem

havido melhora significante sobre o conhecimento científico em relação ao câncer

infantil, participação em pesquisas, ensaios clínicos (ESTEVES, 2010).

O câncer no Brasil atinge entre 12 e 13 mil crianças, anualmente. Estima-se

que em torno de 70% das crianças acometidas de câncer podem ser curadas, se

diagnosticadas precocemente e tratadas em centros especializados. A maioria

dessas crianças terá boa qualidade de vida após o tratamento adequado (INCA,

2009).

4.2 A CRIANÇA FORA DE POSSIBILIDADE TERAPÊUTICA, A FAMÍLIA E O

ENFERMEIRO

O processo de adoecimento gera no âmbito das experiências pessoais a

procura por uma alternativa transformadora: a cura. Ainda hoje, principalmente nos

bancos acadêmicos, a cura está relacionada com o sucesso e a vitória em uma

batalha contra um inimigo biológico, sendo esta visão um reflexo do modelo

biomédico de atenção à saúde; a problemática torna-se ainda mais complexa

quando a cura não é mais possível inclusive quando o indivíduo em processo de

morte é uma criança, pois afloram no imaginário coletivo, com significativa

intensidade, os medos e as concepções mais íntimas sobre o que é morrer (SILVA;

ISSI; MOTA, 2011).

Um dos aspectos mais difíceis e dolorosos na oncologia pediátrica é aprender

a aceitar e lidar com a morte da criança terminal. Ao mesmo tempo, pode vir a ser

uma experiência pessoal de valor, pelo conforto que se pode proporcionar e a

recompensa profissional por meio da sensação de ter feito o máximo para amenizar

o sofrimento do paciente e da família, proporcionando uma morte com dignidade

(MENDES; LUSTOSA; ANDRADE, 2009).

Embora a elaboração de um conceito para o paciente em fase terminal seja

complexa, terminologicamente, na medicina, a estas crianças as quais não

respondem à terapêutica mesmo depois de submetidas a todos os recursos

oferecidos para o tratamento, passam a ser consideradas como crianças fora de

possibilidade terapêutica curativa; enfermo sem possibilidade de cura, ou como

paciente terminal. (MONTEIRO; RODRIGUES; PACHECO, 2012).

14

Pelo fato da morte ser negada, tanto pela equipe como pelo familiar, é

possível que diante da terminalidade se crie um vínculo de ajuda e de conflitos.

Neste contexto, laços de amizade e apoio mútuo estreitam a cumplicidade e facilitam

a aceitação da impotência gerada pela fragilidade do momento (MONTEIRO et al,

2008).

A família e a criança portadora de uma doença crônica como o câncer merece

atenção especial, não somente do ponto de vista biológico, mas nas dimensões

psicológicas, sociais, econômicas e espirituais (CASTRO; PICCININI. 2002 aput

BELTRÃO, 2007) Além disso, ancora-se a ideia de ser parte do suporte social que

auxilia a terapêutica, juntamente com os amigos e o hospital. Nesta perspectiva, os

serviços de saúde, na busca da excelência, vêm percorrendo novos paradigmas

assistenciais, considerando além das necessidades da criança, a sua família,

ampliando dessa maneira o cuidado (BELTRÃO, 2007).

Desta forma evidencia-se que a presença dos pais é essencial para a equipe,

pois são os porta-vozes da criança, representam os sentimentos, as atitudes, os

comportamentos socioculturais internalizados no mundo da vida da criança. São os

mediadores da criança no mundo do hospital. Além disso, a criança e sua família

convivem muito tempo no ambiente hospitalar. Isso faz com que se facilite a

aproximação entre estes e a equipe de enfermagem, a qual deve ser pautada na

confiança, na esperança e no respeito, potencializando uma relação de singular

intimidade nesses momentos derradeiros da existência. (SILVA, 2011).

Em acordo com Silva, as autoras Almeida e Sabatés (2008, p.95) ressaltam

ainda que:

A presença dos pais é fundamental nesse momento, contudo eles

precisam de apoio para conseguir permanecer junto ao filho que está

morrendo. Se os familiares não estiverem presentes, cabe à equipe

de enfermagem ficar junto à criança. Não deixá-la sozinha, tocá-la e

transmitir-lhe carinho, pois ela teme a separação e o desconhecido.

Identificar e respeitar a fase de depressão, própria do estágio de

desengajamento, pois animá-la demais nesse momento pode irritar e

atrapalhar o processo de luto.

Para Camargo e Kurashima (2007), o enfermeiro deve estabelecer uma

aliança com o paciente e sua família, proporcionando condições necessárias para o

15

atendimento de suas necessidades nesta fase, no local de preferência da criança e

de sua família.

A criança com doença oncológica demanda cuidados muito específicos e

dinâmicos, pois a mudança de quadro clínico ocorre de forma muito rápida devido ao

rápido avanço da doença. Perante os cuidados ofertados aos enfermos, a

enfermagem é peça fundamental do tratamento, principalmente à criança com

doença crônica degenerativa. A prestação de cuidados especializados de

enfermagem é primordial para a excelência na assistência a criança com câncer que

necessita frequentemente destes cuidados (CARMO, 2007).

4.3 A ESSÊNCIA DO CUIDAR

O cuidado é um sentimento inerente ao ser humano que percorre toda

humanidade e está presente em nossa vivência diária, na família, no trabalho, no

convívio social, fortalecendo sentimentos e conservando a relação entre quem cuida

e quem é cuidado (GARGIULO, 2007).

A enfermagem, enquanto ciência é a arte de cuidar dos seres humanos em

suas necessidades humanas básicas, devendo o cuidar/cuidado ser uma

experiência vivida por meio de uma inter-relação pessoa com pessoa, lembrando

que tão importante quanto o cuidar é estar atento ao efeito que o cuidado produz no

paciente (MIRANDA, 2009).

A assistência em oncologia desenvolve-se pelo cuidado preventivo, curativo e

paliativo. O cuidado preventivo no campo da pediatria oncológica pode ser

desenvolvido por ações antes do nascimento da criança e durante a infância, por

exemplo, através de aconselhamento genético e com orientações acerca de hábitos

de vida saudáveis. O cuidado curativo envolve as fases de diagnóstico, tratamento e

controle. O cuidado paliativo desenvolve-se através de assistência multiprofissional,

com a inter-relação de ações de suporte e conforto para a criança e sua família

(CAMARGO; KURASHIMA, 2007).

Ter pensamentos e atitudes que demonstrem cuidados como ser atencioso,

gentil, preservar a dignidade do paciente, expressar-se com empatia, ser paciente,

estar emocionalmente presente, reconhecer a humanidade do outro, fazer ao outro o

16

que gostaria que fosse feito a si mesmo, e ser eficaz nas suas ações profissionais

são algumas das ações de cuidado da enfermagem (GARGIULO, 2007).

O cuidado, essência da enfermagem, volta-se para a busca da qualidade de

vida e para a compreensão do ser humano como um todo. É necessário estar

sempre atento para que se possa conhecer, entender o que o outro necessita e

como ajuda-lo neste processo (BARBOSA, 2004 aput ARAÚJO, 2012).

O processo de cuidar envolve relacionamento interpessoal originado no

sentimento de ajuda e confiança mútuas. Logo cuidar é servir, é perceber o outro em

pequenos gestos, em pequenas falas, em suas limitações, para realizar esse cuidar,

é preciso que os profissionais tenham afinidade e afetividade em relação aos

pacientes, principalmente no caso dos portadores de câncer (FERNANDES et al,

2012).

O cuidar é de grande importância quando dispensado ao paciente e torna-se

mais relevante ainda, quando é direcionado as pessoas com neoplasias malignas. O

profissional enfermeiro que se depara com a assistência a esses pacientes tem o

desafio de encontrar significados e respostas aos questionamentos do processo

viver - adoecer, curar, morrer – e de implementar medidas para promover a vida ou

aliviar o sofrimento (PREARO et al, 2011).

O conhecimento e a experiência, também são estratégias muito utilizadas

pela enfermagem para o alcance de uma assistência de qualidade. O saber

originado no cotidiano da prática associado ao suporte teórico sinaliza a

necessidade de resolução das limitações, propiciando em cuidado, melhor

fundamentado (SALIMENA et al, 2007).

O conhecimento serve de base e suporte para a enfermeira que cuida, pois

ao técnico e ao teórico, se aliam a cientificidade do fazer profissional gerando o

cuidado (GARGIULO, 2007).

4.4 CUIDADOS PALIATIVOS

4.4.1 História

Etimologicamente a palavra “paliativo” advém do verbo palliare, que significa

manto ou capa (proteção), sendo assim o verbo paliar assumi vários significados tais

17

como: tornar menos duro, remediar e aliviar. Os cuidados paliativos caracterizam-se

com esta noção, pois um tratamento paliativo é aquele que “remedeia

momentaneamente

um

problema,

mas

não

o

resolve

definitivamente”

(MAGALHÃES, 2009).

Em 1967 teve inicio a história dos cuidados paliativos com o movimento

hospice, como reação à tendência desumanizante da medicina moderna. Em 1967

Cecily Saunders – enfermeira, assistente social e médica - fundou o St. Christopher

Hospice, sendo o primeiro serviço a oferecer cuidado integral ao doente, que incluía

o controle dos sintomas, como o alívio da dor, e do sofrimento psicológico. Tornouse assim, o primeiro hospício a adotar um modelo assistencial de cuidados

paliativos. Esta unidade foi também responsável pela proliferação do movimento dos

hospícios no mundo (DOYLE et al., 2006 apud FREITAS, 2012).

A Enfermeira, assistente social e também médica associa-se a políticos,

advogados e à igreja, com o intuito de promover a integração dos Cuidados

Paliativos no sistema nacional de saúde inglês, além de propagar a necessidade de

formação de profissionais de saúde com conhecimentos específicos sobre o

acompanhamento de doentes terminais (LEMOS; SANTANA, 2011). Os movimentos

de protesto contra o abandono dos moribundos pelo sistema de saúde inglês

expandiram-se e, em 1985 foi fundada a Associação de Medicina Paliativa da GrãBretanha e Irlanda. Em 1987, a Inglaterra é o primeiro país a reconhecer a nova

especialidade médica (MENEZES, 2006).

Nos Estados Unidos o encontro de Cicely Saunders com a psiquiatra norteamericana Elizabeth Klüber-Ross, fez crescer também lá o movimento Hospice. No

final dos anos de 1970 e início dos 1980, era uma organização popular, comunitária,

dirigida por voluntários e enfermeiras, com pouco envolvimento de médicos. A partir

da metade dos anos 1980, o surgimento da epidemia de AIDS marca uma crescente

expansão do movimento pelos hospícios e a rápida apropriação de um controle dos

Cuidados Paliativos pelos médicos (PERES et al, 2007).

Por ser baseado no princípio de qualidade de vida para o paciente e seu

entorno e por considerar a globalidade do paciente e de suas necessidades, os

cuidados paliativos constituem um complemento ao positivismo médico, graças à

humanização das práticas no tratar e cuidar (SCHRAMM, 2004 apud, LEMOS,

SANTANA, 2011). Não se trata de rejeitar os avanços científicos, mas unir o novo e

o antigo, a ciência e a compaixão. O “cuidado hospice” foi aplicado ao paciente

18

terminal, cuidado que embora seja holístico não deixa de ser científico. E assim

nasceu a medicina paliativa (DOYLE; MAC DONALD, 2006).

Os Cuidados Paliativos postularam uma nova forma de atendimento e

acompanhamento do último período de vida dos pacientes com doença crônica

degenerativa. Seu pressuposto fundamental consiste no trabalho de uma equipe

multiprofissional, voltada a prestar assistência à “totalidade bio-psico-socialespiritual” dos pacientes e de seus familiares e amigos. Baseados na prevenção e

alívio do sofrimento, identificando e tratando a dor e outros problemas físicos,

psicossociais e espirituais. Contrapondo-se ao modelo de assistência médica

eminentemente curativa, no qual o doente é despossuído de voz, a inovadora

modalidade valoriza a expressão do enfermo (SCHRAMM, 2004 apud, LEMOS,

SANTANA, 2011).

4.4.2 Conceitos e princípios

O conceito de Cuidados Paliativos foi redefinido em 2002 pela OMS,

enfatizando a prevenção do sofrimento. Eis o novo conceito: Cuidados Paliativos é a

abordagem que promove qualidade de vida de pacientes e seus familiares diante de

doenças que ameaçam a continuidade da vida, através de prevenção e alivio do

sofrimento. Requer a identificação precoce, avaliação e tratamento impecável da dor

e outros problemas de natureza física, psicossocial e espiritual (SOUZA; SOUZA,

2009).

Esta modalidade de assistência tornou-se um modelo de assistência, ensino e

pesquisa no cuidado aos pacientes e suas famílias e tem como alvos pacientes

diagnosticados como “fora de possibilidades de cura” (MACIEL, 2008). Pacientes

diagnosticados com doença avançada e incurável e, no qual muitos experimentam

um prolongamento da vida a qualquer custo pelo entendimento médico da morte

como um fracasso (DOYLE; MAC DONALD, 2006).

Logo se entende que todo paciente com prognóstico desfavorável de uma

doença crónico degenerativa, sem resposta terapêutica curativa, deve ter acesso

aos cuidados paliativos.

Os cuidados podem ser prestados em ambientes de internação hospitalar,

ambulatorial e domiciliar. A prática adequada dos Cuidados Paliativos preconiza

atenção individualizada ao doente e à sua família, busca da excelência no controle

19

de todos os sintomas e prevenção do sofrimento, possibilitando simultaneamente

sua maior autonomia e independência (BERNARDO et al, 2010). Deve ser adaptada

a cada país ou região de acordo com aspectos relevantes como: disponibilidade de

recursos materiais e humanos, tipo de planejamento em saúde existente, aspectos

culturais e sociais da população atendida (MACIEL, 2008).

O Cuidado Paliativo não se baseia em protocolos, mas em princípios. Não se

fala mais em terminalidade, mas em doença que ameaça a vida, indica-se o cuidado

desde o diagnostico, expandindo o campo de atuação do enfermeiro (MINISTÉRIO

DA SAÚDE, 2011).

Juntamente com o conceito, a OMS reafirmou em 2002 os princípios que

regem a atuação da equipe multiprofissional de Cuidados Paliativos. Essa equipe é

formada por profissionais devidamente habilitados e comprometidos com a causa

“alívio do sofrimento”, adequadamente treinados e experientes no controle de

sintomas de natureza não apenas biológica (LEMOS, 2011). Pessoas que possuem

controle dos seus limites de competência dentro de uma equipe, basicamente

formada por médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, fisioterapeutas,

terapeutas ocupacionais, nutricionistas, religiosos e voluntários (MATOS; MORAES,

2006).

Os princípios estão listados da seguinte forma:

- Promover o alívio da dor e de outros sintomas desagradáveis;

- Não acelerar nem adiar a morte;

- Integrar os aspectos psicológicos e espirituais no cuidado ao paciente;

- Oferecer um sistema de suporte que possibilite ao paciente viver tão

ativamente quanto possível até o momento da sua morte;

- Oferecer sistema de suporte para auxiliar os familiares durante a doença do

paciente e o luto;

- Oferecer abordagem multiprofissional para focar as necessidades dos

pacientes e seus familiares, incluindo acompanhamento no luto;

- Melhorar a qualidade de vida e influenciar positivamente o curso da doença;

- Iniciar o mais precocemente possível o Cuidado Paliativo, juntamente com

outras medidas de prolongamento da vida, como quimioterapia e radioterapia,

e incluir todas as investigações necessárias para melhor compreender e

controlar situações clínicas estressantes (ANCP, 2009);

20

4.4.3 Cuidados Paliativos e a Enfermagem

Para a enfermagem, que tem como principio fundamental em seu código de

ética o comprometimento com a saúde e qualidade de vida da pessoa, família e

coletividade, a filosofia de cuidados paliativos não é totalmente nova, vem aprimorar

o que já está enraizado na profissão, o cuidado (LEMOS; SANTANA, 2011).

O enfermeiro exerce seu essencial papel desenvolvendo ações práticas e

gerenciais em maior consonância com toda a equipe de saúde, cujos profissionais,

nesse momento tão específico do tratamento terapêutico, convergem seus discursos

para a estrutura do cuidado ante a estrutura da cura. Tem-se então um ambiente

genuíno para a prática da enfermagem fundamental (ANCP, 2009).

A atuação da equipe de enfermagem é primordial e indispensável para

proporcionar o máximo de conforto ao paciente sob cuidados paliativos, ajudando-o

a vivenciar o processo de morrer com dignidade, para que utilize da melhor forma

possível, o tempo que lhe resta. Isto significa ajudar o ser humano a buscar

qualidade de vida, quando não é mais possível acrescer quantidade (ARAUJO;

SILVA, 2007).

Por analogia, infere-se que o enfermeiro que atua ou atuara nessa área não

precisará de maiores competências clinicas nem experiência em lidar com equipe

multiprofissional. De uma forma muito mais inconsciente do que consciente, a

desvalorização social do paciente dito “terminal” é transferida para a enfermeira que

dele cuida (CASTANHA, 2004).

No entanto, no que diz respeito a sua competência clinica, e necessário

destacar a sapiência do enfermeiro no controle da dor, visto ser esse um dos

sintomas que mais impõem sofrimento aos pacientes dos Cuidados Paliativos (CIE,

2007).

O Conselho Internacional de Enfermagem (CIE, 2007), fundado em 1989,

reconhece os Cuidados Paliativos como uma questão atual da saúde e da sociedade

e também vê neles a importância do controle da dor pela enfermeira, em conjunto

com a necessidade de prover auxilio no controle dos demais sintomas e prestar

apoios psicológico, social e espiritual para os pacientes sob seus cuidados.

Ações objetivas, de cunho pragmático, como domínio da técnica de

hipodermoclise, curativos nas lesões malignas cutâneas – frequentemente ditas

21

“feridas tumorais” – técnicas de comunicação terapêutica, cuidados espirituais, zelo

pela manutenção do asseio e da higiene, medidas de conforto e trabalho junto às

famílias são requisitos fundamentais para a melhor atuação do enfermeiro em

Cuidados Paliativos (VASQUES, 2012).

As habilidades dos enfermeiros deverão estar voltadas para a avaliação

sistemática dos sinais e sintomas, para o auxilio da equipe multiprofissional no

estabelecimento de prioridades para cada paciente, bem como para a própria equipe

e para a instituição que abriga o atendimento designado como Cuidados Paliativos,

na interação da dinâmica familiar e, especialmente, no reforço das orientações feitas

pelos demais profissionais da equipe de saúde, de modo que os objetivos

terapêuticos sejam alcançados (ANCP, 2009).

Por isso, é que as competências clinica e relacional do enfermeiro recebe

destaque nos Cuidados Paliativos. Adicionalmente, tanto para a equipe, quanto para

o paciente e para a instituição, e necessário que o profissional tenha habilidades de

comunicação, posto que assegura o melhor desenvolvimento de suas praticas

clinicas (AIRES, 2011).

22

5. MATERIAIS E MÉTODOS

O método de pesquisa cientifica abordado neste estudo foi de revisão

bibliográfica de natureza descritiva, pois utilizou como fonte de coleta de dados a

bibliografia, entendida como um conjunto de publicações encontrado em periódicos,

livros textos e documentos elaborados por instituições governamentais e

sociedades/associações científicas (MOREIRA; CALLEFE, 2006).

Os trabalhos de revisão são definidos por Noronha e Ferreira (2000, p.191)

como: estudos que analisam a produção bibliográfica em determinada área temática,

dentro de um recorde de tempo, fornecendo uma visão geral ou um relatório do

estado-da-arte sobre um tópico específico, evidenciando novas ideias, métodos,

subtemas que têm recebido maior ou menor ênfase na literatura selecionada.

Após a definição do tema foi feita uma busca em base de dados virtuais em

saúde, das publicações apresentadas no Sistema Latino-Americano e do Caribe de

informação em Ciências da Saúde - LILACS, Scientific Electronic Library Online –

SciELO, National Library of Medicine – MEDLINE; Bancos de Dados em

Enfermagem - BDENF, American Psychological Association PsycINFO e vias nãosistematizadas – UNIFRAN (Universidade de Franca), BEPA (Boletim de

Epidemiologia Paulista), REME (Revista Mineira de Enfermagem) e FUG (Faculdade

União de Goyazes) . Foram utilizados os descritores: Enfermagem oncológica,

enfermagem pediátrica, cuidados de enfermagem, enfermo terminal, assistência

terminal e cuidados paliativos.

Foram utilizados os seguintes critérios de inclusão: artigos em português,

disponíveis gratuitamente nas referidas bases de dados descritas acima, no período

de 2007 a 2013, e que elencassem no mínimo três dos descritores em um único

artigo.

Para o resgate histórico utilizou-se livros, manuais e revistas impressas que

abordassem o tema e possibilitasse acrescer um breve relato sobre câncer,

cuidados paliativos e assistência de enfermagem a criança terminal.

Realizada a leitura exploratória e seleção do material, iniciou a leitura

analítica, por meio da leitura das obras selecionadas, que possibilitou a organização

das ideias.

23

6. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS

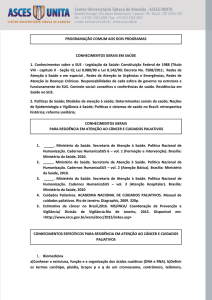

Foram encontrados 278 artigos na base de dados da BVS, e 5 de outras

bases de dados (FUG, BEPA, REME). Com base nos critérios de inclusão, foram

selecionados 34 artigos, destes, 12 eram artigos que não continham informações

sobre a atuação ativa do enfermeiro e foram descartados. Dos 22 restantes, 8 foram

encontrados na SciELO; 9 no LILACS; 2 na UNIFRAN; 1 na FUG; 1 no BEPA e 1 na

REME.

No que concerne à metodologia adotada nos trabalhos, dos 22 do resultado

final, 13 eram pesquisa de campo e 9 revisão bibliográfica. Em relação à

abordagem, dois artigos são de abordagem fenomenológica e 20 de abordagem

qualitativa.

Com relação ao ano de publicação, dois estudos foram de 2006, cinco de

2007, um de 2008, cinco de 2009, dois de 2010, três de 2011, três de 2012 e 1 de

2013.

No que tange ao periódico de publicação, a parcela maior – 4 trabalhos – foi

publicado na Revista da Escola de Enfermagem Anna Nery, seguidos de três da

REME, dois da Revista Investigação, dois da Sociedade Brasileira de Cancerologia,

dois da Sociedade Brasileira de Psicologia Hospitalar, um da Revista Vita et Satinas,

um da Revista UNISA, um da PsycINFO, uma da BEPA, um da Revista de

Enfermagem da USP, um da Revista Arquivos de Ciência da Saúde , um da Revista

Cuidado Ciência e Saúde, um do Jornal de Pediatria, um da Revista Brasileira de

Enfermagem.

Tais informações serão evidenciadas nos quadros a seguir:

24

Quadro 01 – Amostra da pesquisa

Amostra da pesquisa

Artigos excluídos

Artigos incluídos

35%

65%

Fonte: Dados da pesquisa 2013.

Quadro 2 – Amostra da pesquisa; autoria, título, periódico e ano de

publicação.

Autor

A1

A2

A3

A4

A5

ARAUJO, M.M.T; SILVA,

M.J.P.

AVANCI, B.S. et al.

BELTRAO, M.R, et al.

BRAGA,

FERRACIOLI,

CARVALHO, G.L.A.

CARNEIRO,

E.M;

K.M;

D.M.S;

Título

A comunicação com o

paciente

em

cuidados

paliativos: valorizando

a

alegria e o otimismo.

Revista

Ano

Revista

da

Escola

de

Enfermagem da

USP

2007

Cuidados paliativos à criança

oncológica na situação do

viver/morrer: a ótica do

cuidar em enfermagem.

Revista

da

Escola

de

Enfermagem

Anna Nery

2009

Câncer infantil: percepções

maternas e estratégias de

enfrentamento frente

ao

diagnóstico.

Jornal

de

Pediatria RJ.

2007

Cuidados

paliativos:

a

enfermagem e o doente

terminal.

Revista

Investigação

2010

Cotidiano

Revista

de

mães

da

2009

25

SOUZA,

C.C.

A6

A7

A8

A9

A 10

A 11

A 12

A 13

I.E.O;

PAULA

COSTA, J.C.

ESTEFÂNIA, M.B; KARLA,

M.F; ROSÂNGELA, C.C;

GLÓRIA, L.A.F.

FERNANDES, Ana Fátima

Carvalho et al.

FERREIRA, N.M.L.A. et al.

GARCIA-SCHINZARI, N.R;

SPOSITO,

A.M.P;

PFEIFER, L.I.

GARGIULO C.A; et al.

LEMOS, A.M. SANTANA,

N.S.

LIMA, S.S.C; BOTELHO,

H.R.S; SILVESTRE, M.M.

infantil.

A 14

LOPES, V.F; SILVA, J.L.L;

ANDRADE, M.

A 15

MALTA, J.P.S; SCHALL,

V.T; MODENA C.M.

A 16

MENDES, J.A; LUSTOSA,

M.A; ANDRADE, M.C.M.

acompanhantes de filhos que

foram a óbito: contribuições

para

a

enfermagem

oncológica.

Escola

de

Enfermagem

Anna Nery

O enfermeiro frente ao

paciente

fora

de

possibilidades

terapêutica

oncológicas: uma revisão

bibliográfica.

Revista Vita et

Sanitas

2008

Cuidados

Paliativos

a

enfermagem e o doente

terminal.

Revista

Investigação

2010

Significado

do

familiar

a

mastectomizada.

Cuidado

mulher

Revista

da

Escola

de

Enfermagem

Anna Nery

2012

Câncer

na

infância:

conhecendo a experiência do

pai.

Revista Mineira

de Enfermagem

2012

Cuidados paliativos junto a

crianças e adolescentes

hospitalizados com câncer: o

papel da terapia ocupacional.

Revista

Brasileira

de

Cancerologia.

2013

Vivenciando o cotidiano do

cuidado na percepção de

enfermeiras oncológicas.

Revista Mineira

de Enfermagem

2007

Cuidados paliativos: o olhar

de uma graduanda de

enfermagem.

Revista

de

Enfermagem da

UNISA

Câncer infantil: aspectos

emocionais e o sistema

imunológico

como

possibilidade de um dos

fatores da constituição do

câncer

Revista

Sociedade

Brasileira

Psicologia

Hospitalar.

A percepção de profissionais

de

enfermagem

sobre

cuidados

paliativos

ao

paciente

oncológico

pediátrico

fora

de

possibilidade de cura: um

estudo

na

abordagem

fenomenológica das relações

humanas.

Revista on-line

Brasileira

de

Enfermagem

2007

O momento do diagnóstico e

as dificuldades encontradas

pelos

oncologistas

pediátricos no tratamento de

câncer em Belo Horizonte

Revista

Brasileira

de

Cancerologia

2009

Paciente terminal, família e

equipe de saúde.

Revista

Sociedade

Brasileira

Psicologia

Hospitalar.

2009

da

2011

de

da

de

26

A 17

A 18

A 19

A 20

MONTEIRO,

A.C.M.;

RODRIGUES,

B.M.R.D.;

PACHECO, S.T.A.

PERES M.F.P. et al.

PREARO, C. et al;

SALIMENA A.M.O. et al.

A 21

SILVA, A.F; ISSI,

MOTTA, M.G.C.

A 22

SOUZA,

R.A

T.R.C;

H.B;

SOUZA,

O enfermeiro e o cuidar da

criança com câncer sem

possibilidade de cura atual.

Revista

da

Escola

de

Enfermagem

Anna Nery.

2012

Importância da integração da

espiritualidade

e

da

religiosidade no manejo da

dor

e

dos

cuidados

paliativos.

Revista

Sociedade

Brasileira

Psicologia

Hospitalar.

2007

de

Percepção do enfermeiro

sobre o cuidado prestado

aos pacientes portadores de

neoplasia.

Revista

Arquivos

Ciência

Saúde.

de

e

Vivenciando o cotidiano do

cuidado na percepção de

enfermeiras oncológicas.

Revista Mineira

de Enfermagem

2007

Família

oncológica

paliativos.

Revista Ciência,

Cuidado

e

Saúde.

2011

BEPA

2009

da

em

criança

cuidados

Políticas

públicas

em

cuidados

paliativos

na

assistência

às

pessoas

vivendo

com

HIV/Aids

(PVHA).

da

2011

No intuito de alcançar os objetivos propostos neste estudo, os textos foram

organizados de acordo os temas centrais que apresentavam, os quais foram

aproximados à temática e deram origem às seguintes categorias: 1) A percepção

dos enfermeiros em relação à criança fora de possibilidade terapêutica sob cuidados

paliativos; 2) O preparo dos enfermeiros em cuidados paliativos em oncologia

pediátrica.

6.1 A PERCEPÇÃO DOS ENFERMEIROS EM RELAÇÃO À CRIANÇA FORA

DE POSSIBILIDADE TERAPÊUTICA SOB CUIDADOS PALIATIVOS

A primeira categoria revela a percepção dos enfermeiros em relação à criança

fora de possibilidade terapêutica sob cuidados paliativos. Analisando os artigos,

observou-se a afinidade dos profissionais em relacionar a percepção diante da

criança com câncer sob cuidados paliativos aos seus sentimentos e as suas

emoções pessoais.

27

Isto se confirma em vários textos que exemplificam através de palavras que

demonstram o sentimentalismo do profissional em lidar com crianças, principalmente

com câncer, que muitos destes, embora com conhecimento, ainda assim associam

câncer a sofrimento e morte iminente.

Gargiulo et al (2007) justifica que a morte é um fato consumado e ao mesmo

tempo inaceitável para o ser humano, principalmente para a criança, pois no

vivemos como se nunca fossemos morrer, ou ao menos até envelhecer

Para Avanci et al (2009), os enfermeiros em sua maioria, apresentam grande

desconforto em lidar com a morte da criança, pois os indivíduos durante a infância

são vistos pela sociedade como portadores de alegria e vida, qualidades que se

opõe a morte.

Reforçando o pensamento de Avanci et al (2009), Monteiro (2012)expõe que

o cuidar de crianças fora de possibilidade de cura em oncologia é bastante difícil,

visto que o enfermeiro, muitas vezes, não consegue lidar com a morte e o morrer

como uma possibilidade do fim do ciclo da vida. Sendo assim, enquanto a criança se

encontra em um momento de maior necessidade de cuidado e atenção, os

profissionais nem sempre estão preparados para compartilhar esse momento tão

difícil, demonstrando que prestar assistência à criança com câncer sob cuidados

paliativos é um processo de sofrimento e um misto de emoções para o profissional.

Esta percepção também é vista por Lopes et al (2007) que afirma que o

câncer é uma doença que impõe grande sofrimento biopsicossocial para os

indivíduos que são acometidos por essa patologia, bem como uma série de

situações desgastantes tanto para suas famílias quanto para o profissional visto que

esta doença traz consigo estigmas relacionado a morte.

A expressão “paciente sob cuidados paliativos” já remete a ideia de uma

assistência prestada ao enfermo cuja doença não responde mais ao tratamento

curativo, associando à doença a morte iminente. O enfermeiro ao prestar os

cuidados a este enfermo, no seu subconsciente, já se depara com seus sentimentos

de medo, anseio e impotência.

Ferreira et al (2012) expressa que o sentimento de fracasso e impotência,

frequentemente são relacionados aos profissionais, pois os mesmos são preparados

em sua formação para trazer a cura, e a morte não é vista como possibilidade para o

cuidado.

28

Com esta afirmação, percebe-se a dificuldade do acompanhamento de um

paciente terminal se as pessoas não aceitam e não trabalham para aceitar a própria

morte. Visto que os cuidados aos doentes sem possibilidade de cura representam

um grande desafio para os enfermeiros, pois estes são o personagem mais presente

na assistência.

O enfermeiro é a peça fundamental do cuidado, e deve estar preparado

emocionalmente para lidar com situações de morte, tendo em vista que isto é bem

presente no seu dia-a-dia. Pois a partir do momento em que este é formado e passa

a exercer a profissão, deve estar preparado para toda e qualquer situação, embora

se confronte com seu lado emocional.

É evidente que a preparação tanto tecno-cienfica quanto psicoemocional é

fundamental para que um bom enfermeiro se sobressaia na assistência oncológica

pediátrica, todavia, não distante a convivência com tais pcientes promove um bem

interiorar maior, éo que nos assegura Gargiulo et al (2007) em seus pensamentos

altruístas quando expõe que cuidar de pacientes portadores de câncer, apesar de

causar algum sofrimento, poderá produzir um sentimento de gratificação nas

profissionais.

Tentando desvendar e solucionar esta dificuldade que o profissional

apresenta ao lidar com o paciente com o prognóstico possível e elevado de óbito,

Prearo et al (2011) revela que este problema ocorre quando o profissional

demonstra envolvimento emocional com o paciente além dos limites, o que acaba

comprometendo-o, tornando o envolvimento algo prejudicial, dificultando muitas

vezes o próprio cuidar em enfermagem. Descreve que embora o envolvimento

emocional seja essencial na terapêutica do cliente, o profissional além de um

preparo científico, necessita também de um preparo físico e psicológico para atingir

o objetivo esperado. Então, envolvendo-se, o enfermeiro aprenderá a lidar com as

emoções, mas também crescerá enquanto pessoa, além de beneficiar o principal

agente da profissão engajada no cuidar, o paciente.

Gargiulo et al (2007 ) reforça a ideia sobre o preparo discorrendo sobre a

importância e necessidade das profissionais aprimorarem seus conhecimentos e

habilidades específicas para poder, com segurança e eficiência, cuidar dos

portadores de câncer sob cuidados paliativos e sua família.

29

6.2 O PREPARO DOS ENFERMEIROS EM CUIDADOS PALIATIVOS EM

ONCOLOGIA PEDIÁTRICA

Nesta categoria, a análise dos artigos levantou informações pertinentes ao

preparo/capacitação do profissional em cuidados paliativos, e sua relevância na

assistência à criança oncológica.

Avanci et al (2009), já assegura de início que o enfermeiro, na oncologia

pediátrica deve ter conhecimento sobre fisiopatologia dos diferentes tipos de câncer

e suas opções de tratamento, bem como compreender o processo de crescimento e

desenvolvimento normal da criança, para que seja competente na assistência à

criança com câncer e possa discutir junto à equipe as diferentes abordagens no

tratamento deste paciente.

Lopes (2007) diz que estudos sobre morte-morrer demonstram que a

justificativa do despreparo em lidar com tal fenômeno é atribuída muitas vezes à

formação acadêmica, e salientam ainda que a graduação continua a não preparar os

profissionais para vivenciarem o processo terminalidade de um paciente sob

cuidados paliativos.

Costa et al (2008) se sobrepõe de uma forma mais rude atribuindo a

dificuldade do enfermeiro ao lidar com tais pacientes às lacunas existentes no

conhecimento defasado adquirido na instituição de ensino.

O que lamentavelmente é verídico, levando em consideração estudos

apresentado neste trabalho anteriormente.

Prearo et al (2011) percebe uma carência no que diz respeito ao preparo

deles para vivenciar o processo morte-morrer, sendo esta carência relacionada

principalmente à questão emocional. Os artigos evidenciam que a graduação

oferece um satisfatório preparo quanto aos procedimentos técnicos, deixando uma

lacuna no tocante aos aspectos psicológicos.

Sem dúvida as faculdades apresentam um aparato legal, no currículo escolar

no que diz respeito às praticas e técnicas que oferece o curso, entretanto é a

maioria, se não todas, falham no quesito: apoio psicológico ao futuro profissional

enfermeiro, dentro das grades curriculares.

Mendes (2009) relata que o despreparo da equipe de enfermagem para lidar

com situações de terminalidade tem duas consequências para os profissionais. A

primeira representa a sensação de fracasso do que seria a sua missão: curar o

30

doente, do qual decorre o abandono do paciente a seu próprio destino. A segunda

consequência se manifesta no afastamento que impede o profissional de conhecer o

universo desse paciente, suas queixas, suas esperanças e desesperanças, em

suma, tudo o que ele sente e pensa nesse período de sua vida e cujo conhecimento

o ajudaria a se aproximar do terminal.

Reforçando este pensamento Gargiulo (2007) afirma que ensino científico

direcionado para aprendizagem dos aspectos técnicos reforça o modelo biomédico e

dificulta uma maior aproximação com o cliente, pois, quando formados, os

profissionais tendem a ter uma maior preocupação em atender às necessidades

biológicas do indivíduo, colocando em segundo plano o envolvimento com outros

aspectos do ser humano.

Cabe ressaltar que não somente o conhecimento técnico-cinético forjaria um

profissional de excelência, além da sapiência o enfermeiro necessita também de

preparo mental e psicológico para saber lidar consigo mesmo e também com os

pacientes, sejam eles da assistência baixa ou de alta complexidade.

31

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O câncer por ser uma doença impactante, leva tanto o paciente e a sua

família, quanto o profissional ao sofrimento e dor. Estes sentimentos estão inerentes

à condição de incertezas, que aflige o ser humano através das adversidades e

circunstâncias da sua existência.

Embora a morte seja um fato inevitável e estar presentes cotidianamente nas

nossas vidas, percebe-se a dificuldade em aceitar nossa terminalidade e lidar com a

terminalidade dos enfermos. A morte não deveria ser vivenciada pelos profissionais

de saúde como um processo comum ou ser banalizada.

É sempre um desafio ter como oficio um ambiente que nos proporcione

vivenciar a morte a qualquer momento. Neste sentido, o profissional que trabalha

com cuidados paliativos deve estar preparado a lidar com sentimentos que irão

emergir durante o seu trabalho.

O estudo dos artigos revelaram que percepção do profissional enfermeiro

diante da criança com câncer sob cuidados paliativos está intimamente relacionada

aos seus sentimentos e as suas emoções pessoais. Os profissionais se vêm

despreparados emocionalmente para cuidar de pacientes oncológicos fora de

possibilidade terapêuticas, tornando muitas vezes a assistência puramente

mecânica reforçando o modelo biomédico o que se contrapõe ao tratamento correto

para estes pacientes.

Muitos profissionais não escolhem tratar o paciente de forma mecanicista ou

assisti-lo de forma fria, esta forma de lidar com o enfermo muitas vezes ocorre como

um mecanismo de autodefesa, o que mais uma vez evidencia o despreparo

psicoemocional deste profissional.

O profissional enfermeiro é um ser dotado de emoções e sentimentos como

qualquer outro ser humano, o preparo desde sua formação é necessário, pois este

lida com situações agradáveis e desagradáveis a todo instante e seu preparo diante

de tais situações promoverá benefícios tanto para sí quanto pra quem dele

necessita.

Todavia, não se pretende findar a criação de novos estudos nem sanar as

questões que envolvam a problemática, mas sim discutir e trazer à tona para servir

de reflexão aos profissionais da área de saúde que integram o setor de

32

oncopediatria, a fim de que sejam mais vigorosos em sua capacitação e colaborar

para o crescimento da enfermagem como um todo, além de fornecer subsídios para

o ensino e a pesquisa nesta área, assim como estimular a participação ativa dos

enfermeiros nestas equipes de preparo.

É notório que não há como erradicar o despreparo, ainda, destes profissionais

que saem das faculdades sem uma qualificação especifica em oncologia, devido à

ausência deste conteúdo na grade curricular da graduação. Entretanto, estimular a

busca de aperfeiçoamento, dos profissionais deste setor. Pois a melhoria da

percepção e preparo não se trata de um fato isolado, mas de ações rotineiras e

contínuas.

33

8. REFERÊNCIAS

ACADEMIA NACIONAL DE CUIDADOS PALIATIVOS (ANCP). Manual de cuidados

paliativos. Rio de Janeiro: Diagraphic, 2009. 320p.

AIRES, E.M. Cuidados paliativos: paciente, família e equipe. In: Congresso

Interamericano de Psicologia da Saúde, 6., 2011, São Paulo. Anais... São Paulo,

2011, p. 31-32.

ALMEIDA, F. A.; SABATÉS, A. L. Enfermagem pediátrica: a criança, o

adolescente e sua família no hospital. Barueri: Manole, 2008 p.421.

ARAUJO, M.M.T; SILVA, M.J.P. A comunicação com o paciente em cuidados

paliativos: valorizando a alegria e o otimismo. Rev. esc. enferm. USP, São Paulo,

v. 41, n. 4, Dec. 2007.

ARAUJO,

R.A.

et

al

.

Contribuições da

filosofia

para

a

pesquisa

em

enfermagem. Esc. Anna Nery, Rio de Janeiro, v. 16, n. 2, June 2012

AVANCI, B.S. et al. Cuidados paliativos à criança oncológica na situação do

viver/morrer: a ótica do cuidar em enfermagem. Esc. Anna Nery, Rio de Janeiro, v.

13, n. 4, 2009.

BELTRAO, M.R, et al. Câncer infantil: percepções maternas e estratégias de

enfrentamento frente ao diagnóstico. J. Pediatr. (Rio J.), Porto Alegre, v. 83, n.

6, Dec. 2007.

BERNARDO, C.L.E. et al. Educação em Cuidados Paliativos na rede municipal de

saúde de Campinas. In: Congresso Internacional de Cuidados Paliativos, 4., 2010,

São Paulo. Anais... São Paulo, 2010. p. 14-16.

BRAGA, E.M; FERRACIOLI, K.M; CARVALHO, G.L.A. Cuidados paliativos: a

enfermagem e o doente terminal. Investigação, v. 10, n. 1, p. 26-31, 2010.

34

CAMARGO, B.; KURASHIMA, A. Y. Cuidados paliativos em oncologia pediátrica:

o cuidar além do curar. São Paulo: Lemar, 2007.

CARMO, S.A. Atuação do enfermeiro frente à família da criança com câncer:

produção científica nacional no período de 2000 a 2005. 2007. 24 f. Monografia

(Especialização em Enfermagem Pediátrica). Escola de Enfermagem Anna Nery,

Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2007.

CARNEIRO, D.M.S; SOUZA, I.E.O; PAULA C.C. Cotidiano de mães acompanhantes

de filhos que foram a óbito: contribuições para a enfermagem oncológica. Esc. Anna

Nery. 13(4): 757-62, dez 2009.

CASTANHA, M. L. A. In: Visibilidade da prática de cuidar do ser enfermeiro sob

o olhar da equipe de saúde. 2004. 11f. Dissertação (Mestrado em Enfermagem) –

Universidade Federal do Paraná, Curitiba, Paraná.

CONSELHO INTERNACIONAL DE ENFERMEIRAS (Genebra). La enfermería

importa. Cuidados paliativos. Página informativa. [ca.2007]. Disponível em:

<http://www.icn.ch/matters_palliativesp.pdf>. Acesso em: 4 nov 2013.

COSTA, J.C. et al. O enfermeiro frente ao paciente fora de possibilidades

terapêutica oncológicas: uma revisão bibliográfica.

Rev. Vita et Sanitas,

Trindade/Go, v. 2, n . 02, 2008.

DOYLE, D.W.C.G; MAC DONALD, H.N. As origens da medicina paliativa.

Coletânea de textos sobre cuidados paliativos e tanatologia. São Paulo: UNIFESP;

p. 14-5, 2006.

ESTEFÂNIA, M.B; KARLA, M.F; ROSÂNGELA, C.C; GLÓRIA, L.A.F. Cuidados

Paliativos a enfermagem e o doente terminal. Investigação, v. 10, n. 1, p. 26-31,

2010.

35

ESTEVES, A. V. F. Compreendendo a criança e o adolescente com câncer em

tratamento quimioterápico diante da utilização do brinquedo. 2010. 179 f. Tese

(Doutorado). Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto,

Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2010.

FERNANDES, Ana Fátima Carvalho et al. Significado do Cuidado familiariz a mulher

mastectomizada. Esc. Anna Nery , Rio de Janeiro, v 16, n. 1, março de 2012

FERREIRA, N.M.L.A. et al. Câncer na infância: conhecendo a experiência do pai.

REME, Minas Gerais, v. 16, n.3, p. 348-354, jul./dez., 2012.

FREITAS, N.A.D. Medicina e cuidados paliativos: O conceito de “boa morte” na

contemporaneidade. 2009. Dissertação (Mestre em Medicina) – Universidade da

Beira Interior, Covilhã, 2012.

GARCIA-SCHINZARI, N.R; SPOSITO, A.M.P; PFEIFER, L.I. Cuidados paliativos

junto a crianças e adolescentes hospitalizados com câncer: o papel da terapia

ocupacional. Revista Brasileira de Cancerologia. vol. 59(2): 239-247, 2013.

GARGIULO C.A; et al. Vivenciando o cotidiano do cuidado na percepção de

enfermeiras oncológicas. Juiz de Fora – MG: Universidade de Juiz de Fora/UFJF;

2007.

INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER (INCA). Incidência de câncer no Brasil em

crianças e adolescentes. Rio de Janeiro: INCA, 2010.

______. Particularidade do câncer infantil. Rio de Janeiro. INCA, 2013. Disponível

em: <http://www.inca.gov.br/conteudo_view.asp?id=343>. Acesso em 17 março de

2013.

KYLE, T. Enfermagem Pediátrica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011.

1064p. ISBN 978-85-277-1750-2.

LEMOS, A.M. SANTANA, N.S. Cuidados paliativos: o olhar de uma graduanda de

enfermagem. Rev Enferm UNISA; 12(1): 52-z, 2011.

36

LIMA, S.S.C; BOTELHO, H.R.S; SILVESTRE, M.M. Câncer infantil: aspectos

emocionais e o sistema imunológico como possibilidade de um dos fatores da

constituição do câncer infantil. Rev. SBPH, Rio de Janeiro , v. 14, n. 2, dez. 2011 .

LOPES, V.F; SILVA, J.L.L; ANDRADE, M. A percepção de profissionais de

enfermagem sobre cuidados paliativos ao paciente oncológico pediátrico fora de

possibilidade de cura: um estudo na abordagem fenomenológica das relações

humanas. Online Brazilian Journal of Nursing. abr; 6(3), 2007.

MACIEL, M.G.S. Definições e princípios. In: Oliveira RA, coordenador. Cuidados

Paliativos. São Paulo: Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo;

p.215-32, 2008.

MAGALHÃES, J. C. Cuidar em fim de vida: experiências durante a formação inicial

de enfermagem. Lisboa: coisas de ler; p.109, 2009.

MALTA, J.P.S; SCHALL, V.T; MODENA C.M. O momento do diagnóstico e as

dificuldades encontradas pelos oncologistas pediátricos no tratamento de câncer em

Belo Horizonte. Revista Brasileira de Cancerologia. vol. 55(1): 33-39, 2009.

MATOS, F.A.; MORAES, T.M. A enfermagem nos cuidados paliativos. In:

Figueiredo MTA, coordenador. Coletânea de textos sobre cuidados paliativos e

tanatologia. São Paulo: UNIFESP; 2006. p. 49-61.

MENDES, J.A; LUSTOSA, M.A; ANDRADE, M.C.M. Paciente terminal, família e

equipe de saúde. Rev. SBPH, Rio de Janeiro, v. 12, n. 1, jun. 2009.

MENEZES, R.A. Etnografia de um hospital de cuidados paliativos. Tanatologia e

subjetividades. Rev Núcleo Est Pesq Tanatol Subjet UFRJ; 1(1), 2006.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Instituto Nacional de Câncer (INCA). ABC do câncer:

abordagens básicas para o controle do câncer. Rio de Janeiro: Inca, 2011. 128 p.: il.

37

MIRANDA,

A.

C.

familiar/acompanhante

Do

e

diagnóstico

seu

ao

processo

de

tratamento

adaptação.

de

24f.

câncer:

o

Monografia

(Graduação em Enfermagem). Universidade do Vale do Itajaí, Santa Catarina,

Nov/Dez 2009).

MONTEIRO, A.C.M. O enfermeiro e a criança no contexto da doença oncológica

fora de possibilidade de cura atual. 2012. 45 f. Dissertação (Mestrado em

Enfermagem) – Faculdade de Enfermagem, Universidade de Estado do Rio de

Janeiro, Rio de Janeiro.

MONTEIRO, A.C.M.; RODRIGUES, B.M.R.D.; PACHECO, S.T.A. O enfermeiro e o

cuidar da criança com câncer sem possibilidade de cura atual. Escola Anna Nery

(impr.), p. 741-746 out/dez, 2012.

MOREIRA, H; CALEFFE, LG. Metodologia da pesquisa para o professor

pesquisador. Rio de Janeiro: DP&A; 2006.

NORONHA, D.P; FERREIRA, S.M. Revisões de literatura. In: CAMPELLO,

Bernadete Santos; CONDÓN, Beatriz Valadares; KREMER, Jeannette Marguerite

(orgs.) Fontes de informação para pesquisadores e profissionais. Belo

Horizonte: UFMG, 2000.

PERES M.F.P. et al. Importância da integração da espiritualidade e da religiosidade

no manejo da dor e dos cuidados paliativos. Rev. de Psiq Clín; 34(1): 82-7, 2007.

PREARO, C. et al. Percepção do enfermeiro sobre o cuidado prestado aos pacientes

portadores de neoplasia. Arq Ciênc Saúde; 18(1):20-7 jan-mar 2011.

SALIMENA A.M.O. et al. Vivenciando o cotidiano do cuidado na percepção de

enfermeiras oncológicas. Juiz de Fora – MG: Universidade de Juiz de Fora/UFJF;

2007.

38

SCHINZARI, N. R. et al. Cuidados Paliativos junto a Crianças e Adolescentes

Hospitalizados com Câncer: o Papel da Terapia Ocupacional. Revista Brasileira

de Cancerologia, 59(2): 239-247, 2013.

SILVA, A.F; ISSI, H.B; MOTTA, M.G.C. Família da criança oncológica em cuidados

paliativos. Ciência, Cuidado e Saúde; 10(4): 820-827, 2011;

SOUZA, T.R.C; SOUZA, R.A. Políticas públicas em cuidados paliativos na

assistência às pessoas vivendo com HIV/Aids (PVHA). Bepa; 6(70):19-24. 2009.

TONANI, M. Risco de câncer e comportamentos preventivos: a persuasão

como uma estratégia de intervenção. Dissertação (mestrado) – Escola de

Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2007.

UNIDADE DE CUIDADOS (UNIC). Manual de cuidados paliativos em pacientes

com câncer. Rio de Janeiro: UNATI/UERJ, 2009.

VASQUES, T.C.S. Percepção dos trabalhadores de enfermagem acerca dos

Cuidados Paliativos e de sua implementação. 2012. 91f. Dissertação (Mestrado

em Enfermagem) – Escola de Enfermagem. Programa de Pós-Graduação em

Enfermagem, Universidade Federal do Rio Grande, Rio Grande.

ZEVALLOS, P. O câncer infantil. Disponível em: <http://br.guiainfantil.com/cancerinfantil.html>. Acesso em 02 de novembro de 2013.