Fundação Oswaldo Cruz

Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães

Departamento de Saúde Coletiva

MARIA LUIZA LOPES TIMÓTEO DE LIMA

Tratamento para tuberculose com estreptomicina:

perfil auditivo e vestibular

RECIFE

2003

MARIA LUIZA LOPES TIMÓTEO DE LIMA

Tratamento para tuberculose com estreptomicina:

perfil auditivo e vestibular

Dissertação

apresentada

à

Banca

Examinadora, como requisito parcial à obtenção

do Grau de Mestre do Curso de Mestrado em

Saúde Pública do Departamento de Saúde

Coletiva-NESC/CpqAM/FIOCRUZ.

ORIENTADORA:

Profa. Dra. Zulma Maria Medeiros

CO-ORIENTADOR:

Prof. Fábio José Delgado Lessa

RECIFE

2003

616-002.5

L732t

Lima, Maria Luiza Timóteo de.

Tratamento para tuberculose com estreptomicina:

perfil auditivo e vestibular/Maria Luiza Lopes Timóteo de

Lima. – Recife, 2003.

115 p.: il., tabs.

Dissertação (Mestrado em Saúde Pública) –

Departamento de Saúde Coletiva, Centro de Pesquisas

Aggeu Magalhães, Fundação Oswaldo Cruz, 2003.

Orientador: Zulma Medeiros.

Co-orientador: Fábio José Delgado Lessa .

1. Tuberculose. 2. Tratamento – Efeitos adversos.

3.Perda da audição. 4. Vertigem. I. Medeiros, Zulma.

II. Lessa, Fábio José Delgado. III. Título.

CDU 616-002.5

Dedico este trabalho à minha família,

pelo incentivo e apoio

incondicionais.

AGRADECIMENTOS

À Dra. ZULMA MEDEIROS, pela dedicação como orientadora e por acreditar no

desenvolvimento deste trabalho.

A FÁBIO LESSA, não só pela dedicação ao trabalho como co-orientador, mas pela

presença amiga nos momentos necessários.

À Dra. FÁTIMA MILITÃO e ANA MARIA AGUIAR, pelo acompanhamento do

trabalho e valiosas sugestões na aula de qualificação.

Às Fonoaudiólogas ADELIA ROCHA, ALICE CAVALCANTE, CLEIDE TEIXEIRA,

LILIAN MUNIZ e LUCIANA PIMENTEL pela disponibilidade e apoio constante.

A DOMICIO SÁ, CRISTINE BOMFIM, CLAUDIA CASTRO e CONCEIÇÂO

OLIVEIRA, pelo apoio nos momentos de construção deste trabalho.

Às estagiárias SIMONE FONSECA e VANESSA LIMA, pela contribuição na coleta

dos dados.

A MARCOS ROCHA e CARLOS AGUIAR, pela disponibilidade e profissionalismo

no resgate dos pacientes.

Às orientações estatísticas do Prof. JOSÉ EDMILSOM MAZZA.

Ao NESC, pelo acompanhamento e apoio constante.

Febre, hemoptise, dispnéia e suores noturnos

a vida inteira que podia ter sido e não foi

tosse, tosse, tosse.

Mandou chamar o médico

diga 33, 33, 33

Então, doutor, é possível tentar o pneumotórax?

Não, a única coisa a fazer é tocar um tango argentino.

(Pneumotórax, Manoel Bandeira)

RESUMO

A tuberculose é uma doença endêmica, cuja incidência aumentou nos últimos

anos. O tratamento é realizado com a administração de drogas tóxicas; face à

multirresistência, o uso de drogas com potencial de toxicidade tende a aumentar.

A toxicidade pode causar alterações no funcionamento do organismo, acarretando

deficiências e incapacidades em sistemas vitais, inclusive o auditivo. A

estreptomicina é uma droga usada no tratamento da tuberculose, para os casos

de falência a tratamentos anteriores, e descrita na literatura como tóxica ao

sistema vestibular e auditivo. Este trabalho tem por objetivo descrever o perfil

auditivo

de

pessoas

que

realizaram

tratamento

para tuberculose, com

estreptomicina, no Recife, nos anos de 2000 e 2001. Através do banco de dados

do SINAN, para tuberculose, identificou-se as pessoas que utilizaram a

estreptomicina, para tratamento da tuberculose, em 2000 e 2001. A amostra foi

constituída por 36 pessoas tratadas com estreptomicina por, no mínimo, 15 dias.

Os pacientes foram submetidos a entrevista, meatoscopia, audiometria e ao teste

de emissões otoacústicas. As características predominantes foram: sexo

masculino (79,4%), forma pulmonar da doença (94,4%) e faixa etária média de

38,8 anos. Apenas uma pessoa fez uso da combinação de drogas que inclui a

estreptomicina, preconizada pelo PNCT; os demais foram submetidos a

tratamento com 12 diferentes combinações de drogas e mais a estreptomicina.

Dentre os 36 pacientes, 75,1% apresentaram algum tipo de alteração auditiva,

sendo a mais freqüente a sensório-neural (63,9%), na forma bilateral (62,9%), com

predomínio das freqüências agudas, a partir de 4.000Hz. As emissões

otoacústicas transientes e produto de distorção apresentaram resultados

compatíveis com os das audiometrias. Não houve comprovação de associação

significativa entre as alterações auditivas e vestibulares, quando comparadas com

as variáveis: sexo, faixa etária, número de drogas associadas à estreptomicina,

tempo de uso da estreptomicina, tratamento anterior, doenças associadas, casos

de tuberculose na família, antecedentes de alteração auditiva e exposição ao

ruído. Os resultados deste estudo sugerem a necessidade de estruturação de um

sistema de monitoramento auditivo para melhor atendimento desta população.

ABSTRACT

Tuberculosis is an endemic disease that has increased recently as to its incidence.

Therapy in this case use to be with toxic drugs but what has been occurred is

multiresistence which leads to administrate toxic substances more and more.

Toxicity causes organic function changes. It provokes, among several deficiencies,

hard hearing system damage. Streptomycin is a kind of drug for tuberculosis

therapy for serious disease occurrance observed in anterior treatments and it is

also described in literature as a toxic substance that can induce auditory and

vestibular system disorder. This present study aims to describe hearing profile in

humans who were submitted to treatment for tuberculosis with streptomycin in

Recife between 2000 and 2001. Trough SINAN data for tuberculosis (Deep Noting

Information Department) these patients were identified on that time. 36 patients

were treated with streptomycin during fifteen days. They were interviewed,

submitted to meatuscopy, audiometry and otoacustic emissions. This group were

formed by masculine sex prevalently (79,4%), with pulmonary tuberculosis (94,4%)

and aged 38. Just one of the patients evaluated took combining drugs including

streptomycin predicted by PNCT and there were twelve different types of combined

drugs with streptomycin. From those 36 patients (75,1%) who showed some

hearing alteration, the most frequent form was observed in the neuro-sensorium

system (63,9%) bilaterally (62,9%) and recorded acute frequencies prevalently

starting from 4.000 Hz. Otoacustic emissions tests showed suitable results to

audiometry ones. There was no record to confirm significant association among

auditory and vestibular changes when compaired to these factors: sex, age, drugs

related to streptomycin, period of streptomycin administration, anterior therapy,

correlated diseases, familiar tuberculosis history and anterior hearing changes due

to noise exposition. This study conclusions suggest needing of improvement as to

infra-structural monitoring system to follow people hearing troubles.

Sumário

Pag.

LISTA DE SIGLAS...........................................................................................

08

LISTA DE TABELAS........................................................................................

09

LISTA DE GRÁFICOS......................................................................................

13

LISTA DE QUADROS......................................................................................

14

1- INTRODUÇÃO.............................................................................................

15

1.1 Tuberculose como problema de saúde pública .................................

16

1.2 Tratamento da tuberculose...................................................................

22

1.3 A audição e a tuberculose.....................................................................

32

1.4 Monitoramento auditivo na ototoxicidade...........................................

36

2- OBJETIVOS..................................................................................................

39

2.1 Geral........................................................................................................

40

2.2 Específicos.............................................................................................

40

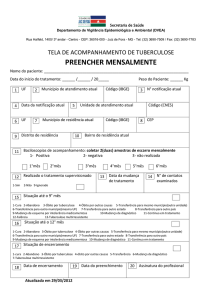

3- PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS.....................................................

41

3.1 Área de estudo.......................................................................................

42

3.2 População estudada e período de referência.....................................

42

3.3 Desenho do estudo................................................................................

44

3.4 Coleta dos dados...................................................................................

44

3.4.1 Dados secundários..........................................................................

44

3.4.2 Dados primários...............................................................................

45

3.5 Elenco de variáveis...............................................................................

46

3.5.1 Variáveis dependentes...................................................................

46

3.5.2 Variáveis independentes.................................................................

46

3.6 Processamento dos dados e plano de descrição e análise..............

48

3.7 Controle de “bias” ...............................................................................

49

3.8 Considerações éticas ..........................................................................

49

4- RESULTADOS.............................................................................................

50

5-DISCUSSÃO..................................................................................................

80

6- CONCLUSÕES.............................................................................................

91

7- REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.............................................................

93

8- ANEXOS......................................................................................................

99

8

LISTA DE SIGLAS

AIDS

Síndrome da Imunodeficiência Adquirida

ANSI

American National Standard Institute

ASHA

American Speech-Language-Hearing Association

BAAR

Bácilo álcool-ácido-resistente

BCG

Bacilo Calmette-Guérin

dB

Decibel

dBNA

Decibel nível de audição

dBNPS

Decibel nível de pressão sonora

DOTS

Tratamente diretamente observado de curta duração

E

Etambutol

Et

Etionamida

H

Isoniazida

HIV

Vírus da Imunodeficiência Adquirida

I

Esquema I de tratamento da tuberculose

III

Esquema III de tratamento da tuberculose

IR

Esquema I reforçado de tratamento da tuberculose

kHz

Quilohertz

OMS

Organização Mundial de Saúde

OPAS

Organização Pan-Americana de Saúde

PNCT

Programa Nacional de Controle da Tuberculose

PE

Pernambuco

PPD

Derivado protéico purificado

R

Rifampicina

S

Estreptomicina

SES

Secretaria Estadual de Saúde

SMS

Secretaria Municipal de Saúde

SINAN

Sistema de Informação de Agravos de Notificação

TBMDR

Tratamento Multidrogarresistennte

Z

Pirazinamida

9

LISTA DE TABELAS

Pág.

Tabela 1

Tabela 2

Tabela 3

Tabela 4

Tabela 5

Tabela 6

Tabela 7

Tabela 8

Tabela 9

Tabela 10

Tabela 11

Distribuição dos casos de tratamento da tuberculose, com

estreptomicina – Recife, 2000-2001...................................................

43

Distribuição das pessoas que realizaram tratamento para

tuberculose, com estreptomicina, segundo a unidade de saúde Recife, 2000-2001...............................................................................

43

Distribuição das pessoas que realizaram tratamento para

tuberculose, com estreptomicina, segundo a faixa etária - Recife,

2000-2001...........................................................................................

52

Distribuição das pessoas que realizaram tratamento para

tuberculose, com estreptomicina, segundo a forma da tuberculose Recife, 2000-2001...............................................................................

52

Distribuição das pessoas que realizaram tratamento para

tuberculose, com estreptomicina, segundo o tratamento anterior

para tuberculose - Recife, 2000-2001.................................................

53

Esquema de drogas usadas por pessoas que realizaram tratamento

para tuberculose, com estreptomicina - Recife, 2000-2001..............

54

Distribuição das pessoas que realizaram tratamento para

tuberculose, com estreptomicina, segundo o tipo de alteração

auditiva - Recife, 2000-2001...............................................................

56

Distribuição das pessoas que realizaram tratamento da

tuberculose, com estreptomicina, segundo a lateralidade da

alteração auditiva - Recife, 2000-2001...............................................

56

Média, desvio padrão e coeficiente de variação dos resultados das

audiometrias de pessoas que realizaram tratamento para

tuberculose, com estreptomicina, segundo a freqüência testada por

orelha - Recife, 2000-2001.................................................................

57

Audiometrias de pessoas que realizaram tratamento para

tuberculose, com estreptomicina, em freqüências agrupadas, grave

e aguda, por orelha - Recife, 2000-2001............................................

58

Alterações auditivas e vestibulares (queixas) em pessoas que

realizaram tratamento para tuberculose, com estreptomicina-Recife,

2000-2001...........................................................................................

60

10

Tabela 12

Tabela 13

Tabela 14

Tabela 15

Tabela 16

Tabela 17

Tabela 18

Tabela 19

Tabela 20

Tabela 21

Tabela 22

Alterações auditivas em pessoas que realizaram tratamento para

tuberculose, com estreptomicina, segundo o sexo - Recife, 20002001....................................................................................................

60

Alterações vestibulares em pessoas que realizaram tratamento

para tuberculose, com estreptomicina, segundo o sexo - Recife,

2000-2001...........................................................................................

61

Alterações auditivas em pessoas que realizaram tratamento para

tuberculose, com estreptomicina, segundo a faixa etária - Recife,

2000-2001...........................................................................................

61

Alterações vestibulares em pessoas que realizaram tratamento

para tuberculose, com estreptomicina, segundo a faixa etária Recife, 2000-2001..............................................................................

62

Distribuição das pessoas que realizaram tratamento para

tuberculose, com estreptomicina, segundo o tipo de perda por faixa

etária - Recife, 2000-2001..................................................................

63

Alterações auditivas em pessoas que realizaram tratamento para

tuberculose, com estreptomicina, segundo o tratamento anterior

para tuberculose - Recife, 2000-2001................................................

63

Alterações vestibulares em pessoas que realizaram tratamento

para tuberculose, com estreptomicina, segundo o tratamento

anterior para tuberculose - Recife, 2000-2001...................................

64

Alterações auditivas em pessoas que realizaram tratamento para

tuberculose, com estreptomicina, segundo o uso de estreptomicina

com 5 e 6, 3 e 4 drogas - Recife, 2000-2001.....................................

65

Alterações vestibulares em pessoas que fizeram tratamento para

tuberculose, com estreptomicina, segundo o uso de estreptomicina

com 5 e 4, 3 e 2 drogas - Recife, 2000-2001......................................

65

Alterações auditivas em pessoas que realizaram tratamento para

tuberculose, com estreptomicina, segundo a duração do tratamento

- Recife, 2000-2001............................................................................

66

Alterações vestibulares em pessoas que realizaram tratamento

para tuberculose, com estreptomicina, segundo a duração do

tratamento - Recife, 2000-2001..........................................................

67

11

Tabela 23

Tabela 24

Tabela 25

Tabela 26

Tabela 27

Tabela 28

Tabela 29

Tabela 30

Tabela 31

Tabela 32

Tabela 33

Condição da audiometria em pessoas que realizaram tratamento

para tuberculose, com estreptomicina, segundo o tempo de uso da

droga - Recife, 2000-2001..................................................................

67

Alterações auditivas em pessoas que realizaram tratamento para

tuberculose, com estreptomicina, segundo todas as doenças

associadas à tuberculose - Recife, 2000-2001...................................

68

Alterações vestibulares em pessoas que realizaram tratamento

para tuberculose, com estreptomicina, segundo todas as doenças

associadas à tuberculose - Recife, 2000-2001...................................

68

Alterações auditivas em pessoas que realizaram tratamento para

tuberculose, com estreptomicina, segundo algumas doenças

associadas à tuberculose - Recife, 2000-2001...................................

69

Alterações vestibulares em pessoas que realizaram tratamento

para tuberculose, com estreptomicina, segundo algumas doenças

associadas à tuberculose - Recife, 2000-2001...................................

70

Alterações auditivas em pessoas que realizaram tratamento para

tuberculose, com estreptomicina, segundo os casos de tuberculose

na família - Recife, 2000-2001............................................................

71

Alterações vestibulares em pessoas que realizaram tratamento

para tuberculose, com estreptomicina, segundo os casos de

tuberculose na família - Recife 2000-2001 ........................................

71

Alterações auditivas em pessoas que realizaram tratamento para

tuberculose, com estreptomicina, segundo os antecedentes de

alteração auditiva - Recife 2000-2001................................................

72

Alterações vestibulares em pessoas que realizaram tratamento

para tuberculose, com estreptomicina, segundo os antecedentes de

alteração auditiva - Recife 2000-2001................................................

73

Alterações auditivas em pessoas que realizaram tratamento para

tuberculose, com estreptomicina, segundo o trabalho em ambiente

ruidoso - Recife, 2000-2001................................................................

73

Alterações vestibulares em pessoas que realizaram tratamento

para tuberculose, com estreptomicina, segundo o trabalho em

ambiente ruidoso – Recife, 2000-2001...............................................

74

12

Tabela 34

Tabela 35

Tabela 36

Tabela 37

Tabela 38

Tabela 39

Alterações auditivas em pessoas que realizaram tratamento para

tuberculose, com estreptomicina, segundo as emissões

otoacústicas por transientes - Recife, 2000-2001...............................

75

Relação das emissões otoacústicas por transientes nas orelhas

direita esquerda das pessoas que realizaram tratamento para

tuberculose, com estreptomicina – Recife, 2000-2001.......................

75

Alterações auditivas em pessoas que realizaram tratamento para

tuberculose, com estreptomicina, segundo as emissões

otoacústicas por transientes na orelha direita - Recife, 2000-2001....

76

Alterações auditivas em pessoas que realizaram tratamento para

tuberculose, com estreptomicina, segundo as emissões

otoacústicas por transientes na orelha esquerda - Recife, 20002001....................................................................................................

76

Alterações auditivas em pessoas que realizaram tratamento para

tuberculose, com estreptomicina, segundo as emissões

otoacústicas, produto de distorção à direita - Recife, 2000-2001.......

77

Alterações auditivas em pessoas que realizaram tratamento para

tuberculose, com estreptomicina, segundo as emissões

otoacústicas, produto de distorção à esquerda - Recife, 20002001...................................................................................................

78

13

LISTA DE GRÀFICOS

Pág.

Gráfico 1:

Gráfico 2:

Gráfico 3:

Gráfico 4:

Distribuição das pessoas que fizeram tratamento para

tuberculose com estreptomicina, segundo o sexo - Recife,

2000-2001................................................................................

Distribuição das pessoas que fizeram tratamento para

tuberculose com estreptomicina, segundo a ocorrência de

alterações auditivas - Recife, 2000-2001.................................

Distribuição das pessoas que fizeram tratamento para

tuberculose com estreptomicina, segundo as queixas de

alterações vestibulares - Recife, 2000-2001............................

Distribuição das médias da audiometria, por freqüência e por

orelha, das pessoas que realizaram tratamento para

tuberculose com estreptomicina - Recife, 2000-2001..............

51

55

55

59

14

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 Esquema básico (esquema I) de tratamento para tuberculose............

Pág.

23

Quadro 2 Esquema básico + etambutol (esquema IR) de tratamento para

tuberculose............................................................................................

24

Quadro 3 Esquema de tratamento para tuberculose meningoencefálica

(esquema II)..........................................................................................

25

Quadro 4 Esquema para falência ao tratamento da tuberculose (esquema III)...

25

Quadro 5 Efeitos menores causados pelo tratamento da tuberculose.................

29

Quadro 6 Efeitos maiores causados pelo tratamento da tuberculose..................

29

Quadro 7 Distribuição das reações adversas (queixas) das pessoas que

realizaram tratamento para tuberculose, com estreptomicina - Recife,

2000-2001.............................................................................................

54

15

1- INTRODUÇÃO

16

1.1 Tuberculose como problema de saúde pública

Atualmente, a comunidade científica é unânime em considerar a tuberculose como um

problema de saúde pública, ao contrário do que se imaginava na década de 70, de que,

com os avanços da quimioterapia, este problema estaria solucionado. Em meados da

década de 80 esta enfermidade recrudesceu, associada a alguns fatores, dentre os

quais: epidemia de AIDS, permanência dos bolsões de pobreza, intensificação dos

movimentos migratórios e desestruturação dos serviços de saúde.

A tuberculose é uma doença crônica, causada pelo Mycobacterium tuberculosis,

também conhecido como bacilo de Koch, em homenagem ao seu descobridor, Robert

Koch, em 1882. Foi introduzida, em nosso país, pelos portugueses. Acomete povos de

todas as nações, tendo maior prevalência nas regiões menos desenvolvidas (CAMPOS,

1987). Muitas vidas ilustres foram ceifadas por esta enfermidade que, no dizer popular,

“não escolhia suas vítimas”: Amadeus Mozart, Castro Alves, Cruz e Souza, Manoel

Bandeira, Álvares de Azevedo, D. Pedro I (CAMPOS et al., 2000; LEITE; TELAROLLI

Jr., 1997).

Estima-se que 1,7 bilhões de indivíduos, em todo o mundo, estejam infectados pelo

Mycobacterium tuberculosis, correspondendo a 30% da população mundial. Nos países

desenvolvidos, cerca de 40.000 mortes são devidas à tuberculose e mais de 400.000

casos novos são descobertos, a cada ano. Nestes países, a tuberculose é mais

freqüente entre as pessoas idosas, minorias étnicas e imigrantes. Nos países em

desenvolvimento estima-se que ocorrem cerca de 2,8 milhões de mortes por

tuberculose e 7,5 milhões de casos novos, por ano, atingindo todos os grupos etários,

com maior predomínio nos indivíduos economicamente ativos (BRASIL, Ministério da

Saúde, 2002a) .

Um outro fator importante, ao se considerar o aumento no número de casos da

tuberculose, é a sua associação com a AIDS, um dos principais fatores nas mudanças

epidemiológicas

da

tuberculose,

modificando

o

caráter

da

doença,

de

17

uma evolução crônica para aguda, podendo levar os pacientes a óbito, em poucas

semanas. Em países em que a infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) é

endêmica, a tuberculose é comumente a causa individual mais importante de

morbimortalidade, em pacientes com AIDS/SIDA (DANIEL, 1995). A freqüente

concomitância da AIDS e da tuberculose constitui uma realidade que vem exigindo, dos

microbacteriologistas, o desenvolvimento de técnicas que facilitem o diagnóstico e,

assim, agilizem o início do tratamento, vez que os métodos clássicos são demorados

(LEITE; TELAROLLI Jr., 1997).

A doença está fora de controle, em muitas partes do mundo, e é hoje a principal causa

de morte por um único agente (RANG; DALLE; RITTER, 2001). Entre 1986 e 1998, o

número de casos notificados pela OPAS, nas Américas, foi estimado em 230 mil a 250

mil casos novos por ano, com uma taxa de incidência de 30 a 35 por 100 mil habitantes,

respectivamente. De acordo com as notificações nos 33 países das Américas, foram

registrados, em 1998, 251.613 casos de todas as formas de tuberculose (OPAS, 2000).

Nas Américas, há países com diferentes graus de severidade para a situação da

tuberculose, o que permite uma classificação, visando eleger prioridades. Em 3 países,

Bolívia, Haiti e Peru, as taxas são superiores a 85 casos por 100 mil habitantes e, com

taxas entre 50 e 85 casos por 100 mil habitantes, encontram-se 6 países: Brasil,

República Dominicana, Equador, Honduras, Nicarágua e Panamá. Argentina, Bahamas,

Chile, Guatemala, Guiana, Paraguai e Venezuela têm taxas entre 25 e 50 casos por

100 mil habitantes. Os países com taxas abaixo de 25 casos por 100 mil habitantes

são: Colômbia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Estados Unidos, Jamaica, México, Porto

Rico, Suriname, Trinidad e Tobago e Uruguai (OPAS, 2000).

A situação do Brasil não é satisfatória, quando comparada a países vizinhos com

economias, características territoriais e culturais semelhantes. O Brasil e a Argentina

apresentam taxas de morbidade em ascensão, nos últimos anos, baixos percentuais de

cura, resistência bacteriana primária relativamente elevada e crescente. Por outro lado,

o Uruguai apresenta indicadores favoráveis, em todos os campos. O Paraguai ocupa

uma situação intermediária. Nesses quatro países do MERCOSUL, são conhecidas e

18

passíveis de execução as medidas tendentes a erradicar ou minimizar a problemática

da tuberculose; o difícil é colocá-las em prática (PILHEU; CUESTA ARAMBURU, 1998).

No Brasil, a tuberculose é uma doença de notificação compulsória e de investigação

obrigatória, realizada através de fichas padronizadas, a partir das unidades básicas de

saúde para as secretarias estaduais, que as consolidam. O Sistema de Informação de

Agravos de Notificação (SINAN) é o principal instrumento de coleta de dados das

doenças de notificação compulsória e outros agravos. Instituído em 1996, o objetivo do

SINAN é dotar os municípios e os estados de uma infra-estrutura tecnológica básica

para transferência de informações, dentro do Sistema de Informação em Saúde

(BRASIL. Ministério da Saúde, 2002b). O Ministério da Saúde agrupa estas

informações, analisa e divulga através de relatórios e boletins (MELO; HIJJAR, 1996).

Estima-se que ocorram 129.000 casos de tuberculose por ano, dos quais são

notificados cerca de 90.000. Em 1998, o coeficiente de mortalidade foi de 3,5 por

100.000 habitantes. Esses números, entretanto, podem não representar a realidade do

País, considerando que uma parte dos casos não são diagnosticados, nem registrados

oficialmente (BRASIL. Ministério da Saúde, 2002a). A maioria dos casos ocorreu na

região Sudeste (48%) e Nordeste (29%). A distribuição, por faixas etárias, evidenciou

maior concentração de casos entre 20 e 49 anos (MELO; HIJJAR,1996).

Para os atuais programas de governo, a tuberculose constitui um problema de saúde

prioritário no Brasil que, juntamente com outros 21 países em desenvolvimento,

albergam 80% dos casos mundiais da doença (BRASIL. Ministério da Saúde, 2002a).

Segundo dados da OMS (1997), o Brasil ocupa o sexto lugar, em número de casos de

tuberculose, depois da Índia, Indonésia, China, Filipinas e Paquistão.

Dentre os estados, Pernambuco ocupa o sexto lugar, em número de casos novos,

sendo responsável por aproximadamente 6,6% dos casos, no País. No Estado, o

número de casos registrados pelo SINAN vem diminuindo, em 2000, 2001 e 2002,

tendo sido registrados, 4.055, 3.994 e 2.578 casos da doença, respectivamente,

(PERNAMBUCO. Secretaria Estadual de Saúde, 2003).

19

Estes casos têm acometido predominantemente o sexo masculino: 2.550, 2.575 e 1622

casos, nos anos 2000, 2001 e 2002, contra 1.397, 1.414 e 952 casos femininos,

respectivamente. A faixa etária mais acometida, nestes últimos três anos, no sexo

masculino, foi entre 30 e 39 anos, e, para o sexo feminino, de 20 a 29 anos. Nestes

mesmos anos, 86,9%, 86,8 e 89% dos casos, respectivamente, apresentaram a forma

pulmonar da doença (PERNAMBUCO. Secretaria Estadual de Saúde, 2003).

Torres et al. (1996), ao estudarem o comportamento da tuberculose em Pernambuco,

no período de 1982-1992, constataram que a distribuição anual de casos variou de

4.542 a 3.714, sendo os maiores e menores coeficientes de incidência por mil

habitantes registrados em 1984 (68,7) e 1991 (51,6), respectivamente.O coeficiente de

mortalidade sofreu uma pequena queda, passando o maior valor de 6,4, em 1983, para

4,6, em 1992, o equivalente, em média, a uma morte a cada dia. Os índices de

morbimortalidade não se alteraram significativamente, no período estudado.

No município do Recife, foram notificados, em 2000, 2001 e 2002, 1.373, 1.277 e 839

casos de tuberculose, respectivamente, representando, neste último ano, 32,5% da

casuística estadual. Entre os homens, nos três anos acima mencionados, o maior

número de casos ocorreu na faixa etária de 30 a 39 anos, comportamento semelhante

ao observado para o Estado de Pernambuco, como um todo. No sexo feminino, em

2000 e 2001, o maior número de casos ocorreu entre 35 e 40 anos, e, em 2002, entre

30 e 34 anos (PERNAMBUCO. Secretaria Estadual de Saúde, 2003). A cidade do

Recife é considerada de alto risco para a tuberculose, devido aos dados relatados

(RECIFE. Secretaria Municipal de Saúde, 2002).

O Ministério da Saúde define a tuberculose como prioridade, entre as políticas

governamentais de saúde, estabelecendo diretrizes para as ações e fixando metas para

o alcance de seus objetivos. As ações para o controle da tuberculose, no Brasil, têm

como meta diagnosticar, pelo menos, 90% dos casos esperados, e curar, no mínimo,

85% dos casos diagnosticados. A expansão das ações de controle para 100% dos

municípios complementa o conjunto de metas a serem alcançadas. Essa expansão darse-á no âmbito da atenção básica, cabendo aos gestores municipais, juntamente com o

20

gestor estadual, agir de forma planejada e articulada, para garantir a implantação das

ações de controle da tuberculose (BRASIL. Ministério da Saúde, 2002a).

Ott (1993) relata que a tentativa de combater a tuberculose em bases científicas data

do século passado, antes mesmo da descoberta do agente etiológico, por Robert Koch,

em 1882. Fato que pode ser comprovado pela análise do temário do Primeiro

Congresso Médico Internacional, celebrado em Paris, em 1867, com várias sessões

dedicadas ao assunto. Contudo, mesmo depois de descoberto o bacilo da tuberculose,

por falta de tecnologia apropriada, as “medidas de controle” se resumiam a

“tratamentos” higiênico-dietéticos, repouso no leito e isolamento dos doentes, em

estabelecimentos especializados (sanatórios), construídos a partir do fim do século

passado.

A primeira tentativa de debelar epidemias, por parte do governo, foi feita através de

campanhas. Havia uma mobilização de recursos financeiros, materiais e humanos,

visando combater o agravo. Essas campanhas eram temporárias e a maior parte, ou

mesmo a totalidade dos recursos, eram provenientes de fontes externas, cessando tão

logo a doença era erradicada ou controlada (OTT,1993).

No Brasil, foi instituída, por Decreto-Lei do Presidente da República, em 1946, a

Campanha Nacional contra a Tuberculose, sob a orientação e fiscalização do Serviço

Nacional de Tuberculose, criado em 1941. Muitos dispensários de tuberculose,

sanatórios e pavilhões de tisiologia, anexos a hospitais de caridade ou universitários,

foram financiados e implantados, durante anos, com esses recursos (OTT,1993).

Ainda segundo Ott (1993), as campanhas eram muito onerosas, e as doenças

infecciosas, muitas vezes endêmicas, nos países do Terceiro Mundo apresentavam

surtos eventuais, na ausência de controle permanente. Os programas de controle foram

criados com base na mesma lógica científica das campanhas. A diferença fundamental,

em relação às campanhas, consiste no caráter permanente das ações e na utilização

de redes de unidades locais para execução das atividades. Esta estratégia viabiliza o

desenvolvimento de um programa de controle de casos, bem como a descoberta de

novos casos; por outro lado, a proximidade com a comunidade facilita o conhecimento

21

das ações desenvolvidas para erradicar o problema e motivar a participação nas

atividades.

Na década de 70 foi implantado, pelo Ministério da Saúde, o Programa Nacional de

Controle

da

Tuberculose

(PNCT),

que

vem

sendo

desenvolvido

de

forma

descentralizada e hierarquizada, incluído nos cuidados primários da saúde. Segundo

sua definição, o PNCT:

“é um conjunto de ações integradas desenvolvidas pelos diferentes níveis de governo, com a

participação da comunidade, visando modificar a situação epidemiológica através da redução da

morbidade, da mortalidade, e atenuar o sofrimento humano causado pela doença, mediante o

uso adequado dos conhecimentos técnicos e científicos e dos recursos disponíveis e

mobilizáveis” (MELO; HIJJAR,1996).

Desde 1976, no Brasil, a prevenção da doença é feita através da aplicação da vacina

BCG (Bacilo de Calmette-Guérin), obtida pela atenuação do Micobacterium bovis,

sendo capaz de induzir resistência ao indivíduo, sem transmitir a doença. É

prioritariamente indicada para crianças de 0 a 4 anos de idade, sendo obrigatória para

os menores de um ano, como dispõe a portaria nº 452, de 6/12/76, do Ministério da

Saúde (BRASIL. Ministério da Saúde, 2002a). Em Pernambuco, a cobertura vacinal

com BCG intradérmica, em menores de um ano, teve uma ascensão significativa, nos

últimos anos, de 35,7%, em 1983, para 78,0%, em 1992 (TORRES et al., 1996).

Dados do PNCT, de 1993, evidenciam que as ações de diagnóstico e tratamento estão

disponíveis em 80% dos municípios brasileiros, onde vive cerca de 90% da população.

Isto não significa que a doença esteja efetivamente coberta, pois nem todas as

unidades públicas de saúde dispõem do programa integrado em suas atividades. A

análise desta integração, pelo tipo de unidade, evidencia que 30% de todos os

hospitais, 60% dos centros de saúde e somente 9% das unidades mais simples

exercem atividades de diagnóstico e tratamento da tuberculose (MELO; HIJJAR, 1996).

As grandes dificuldades na implantação/implementação de um programa de controle da

tuberculose, no Brasil, estão permeadas de determinantes em diferentes campos,

especialmente no que concerne a uma decisão política nos mais diversos níveis

governamentais, nas academias, para o ensino do tema, enfim, um conjunto de

22

decisões e ações visando desfazer o mito de que este é um problema do passado,

substituindo deste modo uma visão essencialmente biológica por uma visão holística

(RUFFINO-Netto, 2000).

1.2 Tratamento da tuberculose

O diagnóstico da doença deve ser primeiramente guiado pela história clínica e o exame

físico, a radiografia do tórax pode auxiliar, em muitos casos. Neste diagnóstico, a

bacteriologia desempenha um papel de fundamental importância, permitindo, através

da análise da biologia do bacilo, sua correta identificação. Em alguns casos, pode ser

necessário recorrer à broncoscopia, e mesmo à biopsia pulmonar, para estabelecer o

diagnóstico (CAMPOS et al., 2000).

O caso é confirmado de tuberculose quando:

Na forma pulmonar: escarro positivo: paciente com duas baciloscopias diretas positivas,

ou uma baciloscopia direta positiva e cultura positiva ou uma baciloscopia direta

positiva e imagem radiológica sugestiva de tuberculose, ou duas ou mais baciloscopias

negativas e cultura positiva. Escarro negativo: paciente com duas baciloscopias

negativas, com imagem radiológica sugestiva e achados clínicos ou outros exames

complementares que permitam ao médico efetuar um diagnóstico de tuberculose.

Na forma extrapulmonar: paciente com evidências clínicas, achados laboratoriais,

inclusive histopatológicos compatíveis com tuberculose extrapulmonar ativa, em que o

médico toma a decisão de tratar com esquema específico; ou paciente com, pelo

menos, uma cultura positiva para M. tuberculosis, de material proveniente de uma

localização extrapulmonar (BRASIL. Ministério da Saúde, 2002 a).

O tratamento da tuberculose é fundamentalmente quimioterápico. Somente com o

aparecimento das drogas antituberculosas, no século passado, nas décadas de 40 e

50, realmente se estabeleceu um conceito real de cura para o mal. A quimioterapia

reduz drasticamente a mortalidade, o período de transmissibilidade e, quando usada

profilaticamente, previne o adoecimento, constituindo, assim, a ferramenta mais

importante no controle da doença (MELO; HIJJAR, 1996).

23

Há cerca de 50 anos foram desenvolvidas novas drogas, cuja administração fez com

que a tuberculose passasse a ser considerada uma doença de fácil cura. Atualmente,

este conceito não é mais verdadeiro, uma vez que cepas resistentes às múltiplas

drogas já se tornaram comuns (RANG; DALE; RITTER, 2001).

O Programa Nacional de Controle da Tuberculose do Ministério da Saúde, normatiza

alguns esquemas de tratamento (BRASIL. Ministério da Saúde, 2002c), conforme

explicitado no quadro 1.

Quadro 1 -Esquema básico (esquema I ) de tratamento para tuberculose

Fases do

tratamento

Drogas

Até 20 kg

Peso do doente

Mais de 20 kg Mais de 35 kg e até 45

kg

e até 35 kg

Mg/dia

mg/dia

300

450

200

300

1.000

1.500

300

450

200

300

Mg/kg/dia

1.ª fase

R

10

(2 meses –

H

10

RHZ)

Z

35

2.ª fase

R

10

(4 meses H

10

RH)

Siglas: Rifampicina = R;

Isoniazida = H;

Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde, 2002c.

Mais de 45 kg

Mg/dia

600

400

2.000

600

400

Pirazinamida = Z.

Esquema I (Esquema de Primeira Linha): indicado nos casos novos de todas as formas

de tuberculose pulmonar e extrapulmonar, exceto meningite. O tratamento dos “casos

novos” de tuberculose pulmonar com baciloscopia positiva poderá ser iniciado por

auxiliar capacitado e sob supervisão constante do coordenador municipal ou do distrito

de saúde, em unidade de saúde sem médico permanente, porém com prescrição do

médico.

O esquema I tem mostrado alta efetividade, com cerca de 80% de resultados

favoráveis, apesar da taxa de abandono, em torno de 15%. Esta taxa de abandono vem

aumentando, principalmente nas capitais brasileiras, atingindo 25%, em média. A

grande preocupação com a efetividade do tratamento deve-se ao fato de que

tratamentos irregulares, além de não curarem os doentes, podem transformá-los em

portadores de formas resistentes às drogas usuais (MELO; HIJJAR, 1996).

24

Quadro 2 - Esquema básico + etambutol (esquema IR) de tratamento para

tuberculose

Peso do doente

Mais de 20 kg e até Mais de 35 kg e até Mais de 45 kg

Drogas

35 kg

45 kg

mg/kg/dia

Mg/dia

mg/dia

mg/dia

R

10

300

450

600

1.ª fase

H

10

200

300

400

(2 meses –

Z

35

1.000

1.500

2.000

RHZE)

E

25

600

800

1.200

2.ª fase

R

10

300

450

600

(4 meses –

H

10

200

300

400

RHE)

E

25

600

800

1.200

Isoniazida = H;

Pirazinamida = Z;

Etambutol = E

Siglas: Rifampicina = R;

Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde, 2002c.

Fases do

tratamento

Até 20 kg

Esquema IR (Esquema de Retratamento): indicado nos casos novos de retratamento,

em recidivantes, e retorno, após abandono do esquema I. Os casos de recidiva de

esquemas alternativos por toxidade ao esquema I devem ser avaliados em unidades de

referência, para prescrição de esquema individualizado, conforme quadro 2 .

Quadro 3 - Esquema para tuberculose meningoencefálica (esquema II)

Fases do

tratamento

1.ª fase

(2 meses)

RHZ

Drogas

R

H

Z

Doses para

todas as idades

mg/kg/dia

10

10

35

2.ª fase

R

10

(7 meses)

H

10

RH

Isoniazida = H;

Siglas: Rifampicina = R;

Fonte: BRASIL.Ministério da Saúde, 2002c.

Peso do doente

Mais de 20 kg Mais de 35 kg e Mais de 45 kg

e até 35 kg

até 45 kg

mg/kg/dia

mg/dia

mg/dia

300

450

600

200

300

400

1.000

1.500

2.000

300

200

450

300

600

400

Pirazinamida = Z.

Esquema II: nos casos de concomitância entre tuberculose meningoencefálica e de

qualquer outra localização. O tratamento deve ser desenvolvido conforme o quadro 3.

25

Quadro 4 - Esquema para falência ao tratamento da tuberculose (esquema III)

Peso do doente

Mais de 20 kg e

Mais de 35 kg e

Drogas

até 35 kg

até 45 kg

mg/kg/dia

mg/dia

mg/dia

S

20

500

1.000

1.ª fase

Z

35

1.000

1.500

(3 meses – SZEEt)

E

25

600

800

Et

12

250

500

2.ª fase

E

25

600

800

(9 meses – EEt)

Et

12

250

500

Siglas: Estreptomicina = S; Pirazinamida = Z; Etambutol = E; Etionamida = Et.

Fonte: BRASIL.Ministério da Saúde, 2002c.

Fases do

tratamento

Até 20 kg

Mais de 45

kg

mg/dia

1.000

2.000

1.200

750

1.200

750

Esquema III (Esquema para Falência): indicado nos casos de falência ao tratamento

com os esquemas I, IR e II (QUADRO 4).

Os casos de falência do esquema III devem ser considerados como portadores de

tuberculose multidrogarresistente (TBMDR). Estes pacientes serão atendidos por

equipe multiprofissional especializada, em centros de referência que cumpram as

normas de biossegurança e sejam credenciados pelas coordenadorias municipais e

estaduais de tuberculose (BRASIL. Ministério da Saúde, 2002c).

O tratamento para este grupo deve durar pelo menos 12 meses. Os esquemas de

tratamento que vêm sendo testados no Brasil são: esquema A, inclui as drogas:

estreptomicina, ofloxacina, terizidona, clofazimina, etambutol e rifabutina; esquema B:

capreomicina, ofloxacina, terizidona, clofazimina (DALCOLMO, 1999; TRUJILLO, 2001).

Este esquema deve ser realizado em unidades mais complexas. Sempre que possível,

deve-se realizar o teste de sensibilidade às drogas, no início do tratamento, para definir

claramente a possibilidade de sucesso desse esquema ou sua modificação (BRASIL.

Ministério da Saúde, 2002c).

Há duas modalidades de tratamento: ambulatorial e hospitalar. A recomendação é de

que, sempre que a situação permitir, o tratamento seja ministrado no ambulatório

(TOLEDO Jr., 1998). As indicações de hospitalização, segundo o Ministério da Saúde,

ocorrem em casos de emergência grave, meningite tuberculosa, casos excepcionais de

26

indicação cirúrgica exclusiva, pacientes com intolerância medicamentosa incontrolável e

casos graves ou pacientes em condições socioeconômicas precárias (BRASIL.

Ministério da Saúde, 1995).

O tratamento da tuberculose é longo, geralmente por um período de seis meses. Como

ocorre uma melhora clínica, no primeiro ou segundo mês, com certa freqüência o

tratamento é interrompido, por decisão do paciente, antes de uma completa

esterilização bacteriológica. No Brasil, como os regimes recomendados são

ambulatoriais e auto-administrados, torna-se difícil o controle do uso das drogas, sendo

comum as irregularidades e o abandono do tratamento (MELO; HIJJAR, 1996).

Segundo Campos(1996), já em 1907 Oswaldo Cruz enfatizava o embate ao abandono

do tratamento e a produção de bacilos resistentes como prioridades no tratamento da

doença. Este é também o pensamento de Pereira (1998), que considera a interrupção

no tratamento da tuberculose como um desafio para a Saúde Coletiva, pelas

dificuldades que os profissionais de saúde enfrentam no tratamento e controle da

mesma.

A associação medicamentosa adequada, administrada em doses corretas e por tempo

suficiente, sob supervisão quanto à tomada dos medicamentos, constitui o meio para

evitar a persistência bacteriana e o desenvolvimento de resistência às drogas,

assegurando assim a cura do paciente. Antes de iniciar a quimioterapia, é necessário

orientar o paciente quanto ao tratamento. Para isso, deve-se explicar, em entrevista

inicial e usando linguagem acessível, as características da doença e o esquema de

tratamento que será seguido: drogas, duração, benefícios do uso regular da medicação,

conseqüências advindas do abandono do tratamento (BRASIL. Ministério da Saúde,

2002c).

Descobrir uma “fonte de infecção”, ou seja, diagnosticar um paciente com tuberculose

pulmonar bacilífera, não é suficiente, se não for instituído o tratamento quimioterápico

adequado, que garanta a sua cura. Compete aos serviços de saúde prover os meios

necessários para garantir que todo indivíduo com diagnóstico de tuberculose possa,

sem atraso, ser adequadamente tratado (BRASIL. Ministério da Saúde, 2002c).

27

O abandono ao tratamento da tuberculose leva naturalmente o paciente ao

retratamento. Um estudo desenvolvido por Campos (1999), no município do Recife,

revelou que a população em retratamento representa 16,2% do total de casos de

tuberculose; em 1997, o abandono ao tratamento anterior foi o principal motivo para o

retratamento, sendo que 42% dos casos tinham história de dois ou mais tratamentos

anteriores.

Ainda segundo Campos (1999), estes pacientes são predominantemente do sexo

masculino, grupo etário entre 30 e 49 anos, nível de escolaridade até o primeiro grau e

acometidos, principalmente, da forma pulmonar da doença. Dentre os casos de

retratamento, 27,1% o iniciaram sem antes realizar a pesquisa BAAR (bacilo álcoolácido-resistente) no escarro, e apenas 5% realizaram cultura para BK (bacilo de Koch),

com teste de sensibilidade. O esquema IR foi o mais utilizado, nestes casos de

retratamento.

Ribeiro et al. (2000) estudaram casos de abandono ao tratamento, no Centro de Saúde

da Escola Paulista de Medicina, no período de 1995 a 1997, verificaram que os

pacientes do sexo masculino, com média de idade de 39 anos, foram os que mais

abandonaram o tratamento. Desses pacientes, 96% relataram ter local fixo de

residência, e 21% estavam desempregados no início do tratamento. Antecedentes de

alcoolismo foram relatados por 36%, tabagismo por 67%, e uso de drogas ilícitas por

15% do total de participantes.

O abandono ao tratamento da tuberculose, independente das causas motivadoras,

acarretam prejuízos ao paciente. No reinício do tratamento, o uso de drogas, sem ser

precedido pelo teste de sensibilidade, pode desenvolver uma resistência à medicação;

sendo assim, um número considerável de doentes faz uso de drogas mais tóxicas, com

efeitos colaterais sérios.

Os efeitos provocados pelas drogas usadas contra a tuberculose são de freqüência

variável. As reações mais severas, que exigem interrupção e troca de droga, são mais

raras. Para as drogas do esquema I, os resultados variam conforme o tipo de estudo.

28

No Brasil, as reações adversas são estimadas entre 5% e 26%. Os medicamentos do

esquema III apresentam maior intolerância e toxicidade (MELO; HIJJAR, 1996).

O Ministério da Saúde classifica as reações ao tratamento como efeitos adversos

menores (QUADRO 5) e maiores (QUADRO 6); os primeiros, em sua maioria, requerem

condutas que podem ser executadas em unidades básicas de saúde, enquanto os

efeitos adversos maiores necessitam atendimento especializado, em unidades de

referência (BRASIL. Ministério da Saúde, 2002c).

Os efeitos menores ocorrem em 5% a 20% dos casos e são assim classificados porque

não implicam em modificação imediata do esquema padronizado; os efeitos maiores

são aqueles que implicam interrupção ou alteração do tratamento e são menos

freqüentes, ocorrendo em torno de 2%, podendo chegar a 8%, em serviços

especializados (BRASIL. Ministério da Saúde, 2002c).

29

Quadro 5- Efeitos menores causados pelo tratamento da tuberculose

EFEITO

Irritação gástrica (náusea, vômito)

Epigastralgia e dor abdominal

DROGA

Rifampicina

Isoniazida

Pirazinamida

Artralgia ou artrite

Pirazinamida

Isoniazida

Neuropatia periférica (queimação das Isoniazida

extremidades)

Etambutol

Cefaléia e mudança de comportamento

Isoniazida

(euforia, insônia, ansiedade e sonolência)

Suor e urina cor de laranja

Rifampicina

Prurido cutâneo

Isoniazida

Rifampicina

Hiperuricemia (com ou sem sintomas)

Pirazinamida

Etambutol

Febre

Rifampicina

Isoniazida

Fonte: BRASIL.Ministério da Saúde, 2002c.

CONDUTA

Reformular os horários de

administração da medicação e

avaliar a função hepática

Medicar com ácido acetilsalicílico

Medicar com piridoxina (vit. B6)

Orientar

Orientar

Medicar com anti-histamínico

Orientação dietética (dieta

hipopurínica)

Orientar

Quadro 6 - Efeitos maiores causados pelo tratamento da tuberculose

EFEITO

Exantemas

DROGA

Estreptomicina

Rifampicina

Hipoacusia

Estreptomicina

Vertigem e nistagmo

Estreptomicina

Psicose, crise convulsiva, Isoniazida

encefalopatia

tóxica e

coma

Neurite ótica

Etambutol

Isoniazida

Hepatotoxicidade

Todas as drogas

(vômitos,

hepatite,

alteração das provas de

função hepática)

Trombocitopenia,

Rifampicina

leucopenia, eosinofilia,

Isoniazida

anemia hemolítica,

agranulocitose, vasculite

Nefrite intersticial

Rifampicina

principalmente

intermitente

Rabdomiólise com

Pirazinamida

mioglobinúria e

insuficiência renal

Fonte: BRASIL.Ministério da Saúde, 2002c.

CONDUTA

Suspender o tratamento;

Reintroduzir o tratamento, droga a droga, após

resolução;

substituir o esquema, nos casos graves ou

reincidentes.

Suspender a droga e substituí-la pela melhor

opção.

Suspender a droga e substituí-la pela melhor

opção.

Substituir por estreptomicina + etambutol.

Substituir.

Suspender o tratamento

temporariamente, até resolução.

Dependendo

da

gravidade,

suspender

o

tratamento e reavaliar o esquema de tratamento.

Suspender o tratamento.

Suspender o tratamento.

30

Intolerância gástrica, manifestações cutâneas variadas, icterícia e dores articulares são

os efeitos mais freqüentemente descritos, durante o tratamento com o esquema I

(BRASIL. Ministério da Saúde,2002c).

Uma das reações adversas mais comuns e mais graves da estreptomicina é a

ototoxicidade e a toxicidade renal, respectivamente (VARELA; ALVARADO, 1993). A

ototoxicidade envolve tanto alteração auditiva como disfunção vestibular (OMS,1997).

As reações adversas às drogas utilizadas no tratamento para tuberculose foram

estudadas por Mostajo et al. (1987), em 6.545 pacientes do Programa de Controle da

Tuberculose do Hospital Cayetano Herdia, no Peru, entre 1972 e 1983. A comparação

ocorreu entre os dois esquemas preconizados naquele país: o tratamento acordado,

durante 8 meses, com as seguintes drogas: 1º fase=estreptomicina+ pirazinamida+

rifampicina+isoniazida, 2 vezes por semana, durante 50 dias; 2º fase=estreptomicina+

isoniazida, 2 vezes por semana, durante 6 meses; e o normatizado, durante 52

semanas, com as seguintes drogas: 1º fase=S+H+T(tiacetazona), 6 vezes por semana,

durante 8 semanas, e 2º fase=estreptomicina+isoniazida, 2 vezes por semana, durante

44 semanas. A estreptomicina, quando analisada isoladamente, foi responsável pelo

maior percentual de reações adversas, 37,5%, no primeiro esquema, e 62 %, no

segundo.

Ramiro et al. (1994), ao estudarem as reações adversas ao tratamento da tuberculose,

sem o uso da estreptomicina, em 121 pacientes menores de 15 anos, atendidos no

Departamento de Pediatria do Hospital Materno-Infantil de Germán Urquidi-Bolívia,

durante 4 anos, identificaram, como principal complicação, as reações gástricas, não

referindo nenhuma alterações auditiva.

Ao estudar a toxicidade de algumas associações medicamentosas do tratamento para

tuberculose, em 119 pacientes atendidos no Hospital Guilherme Álvaro, Santos/SP, nos

esquemas: Isoniazida + Etambutol + Estreptomicina, ou Isoniazida + Etambutol +

Rifampicina, considerando que os 2 esquemas diferem apenas por um medicamento,

Castro (1981) concluiu que a estreptomicina se mostrou mais tóxica, pelo menos

durante o tempo de sua observação.

31

A estreptomicina foi isolada de uma cepa de Streptomyces griséus, por Waksman et al.,

em 1944, apud Jawetz (1994), e utilizada no tratamento da tuberculose, com relatos a

partir de 1945. Hinshaw apresentou o primeiro relatório sobre estreptomicina à

comunidade científica, em 1946 (apud ROM; GARAY, 1996). É provavelmente o melhor

e mais conhecido aminoglicosídeo, ainda usada como droga no tratamento da

tuberculose (PEDROSO, 2000).

O sulfato de estreptomicina é ativo contra vários germes Gram-positivos e Gramnegativos, bem como para o bacilo da tuberculose. Inibe a síntese protéica bacteriana,

mas não burla a leitura do código genético, e as mutações para resistência à

estreptomicina são relativamente freqüentes; desde seu aparecimento, já se observava

a presença de bacilos naturalmente resistentes (TRABULSI; SOARES, 1998).

A estreptomicina, no Brasil, constitui ainda um importante medicamento utilizado no

tratamento da tuberculose, como esquema III, principalmente nos casos de falência nos

tratamentos anteriormente realizados. Neste caso, entende-se por falência a

persistência da positividade do escarro, ao final do 4.º ou 5.º mês de tratamento

(BRASIL. Ministério da Saúde, 2002c).

A concentração máxima do sulfato de estreptomicina no organismo é alcançada uma

hora após a administração, mantendo o nível detectável no soro durante 12 a 24 horas,

após a injeção intramuscular de 0,5 a 1 g, respectivamente. Sua meia vida, no sangue

de adultos normais, é de 120 a 180 minutos. Distribui-se bem pelos tecidos e líquidos

orgânicos, porém não é capaz de atravessar a barreira hemoliquórica, em indivíduos

com meninges normais. Atravessa a placenta e atinge, no sangue fetal, concentração

aproximadamente igual à metade da concentração plasmática da mãe. Administrada

por via oral, é eliminada quase por completo nas fezes, sob a forma de substância ativa

(TRABULSI; SOARES, 1998).

Nos Estados Unidos e no Reino Unido, a estreptomicina atualmente é a droga

suplementar de primeira linha menos prescrita, devido à sua toxicidade, porém, nos

países em desenvolvimento, em virtude de sua eficácia e baixo custo, ainda é muito

utilizada no tratamento da tuberculose (RANG; DALE; RITTER, 2001). Concentra-se

32

bem no tecido caseoso e na parede das cavernas pulmonares das lesões tuberculosas.

Na terapêutica da tuberculose, deve ser usada na dose diária intramuscular de 1g, para

adultos, e de 20 a 40 mg, para crianças (TRABULSI; SOARES, 1998).

1.3 A audição e a tuberculose

A audição é, sem dúvida, um sentido que funciona como ponte entre o homem e o

mundo. As agressões físicas, químicas e biológicas em qualquer faixa etária podem ser

acompanhadas de danos orgânicos e psicossociais de difícil estimativa.

A audição (limiar auditivo) é definida, pela American National Standards Institute - ANSI

(1973), como o nível mínimo de pressão sonora de um sinal acústico que produz

sensação auditiva. A audiometria é o exame mais utilizado para medir os níveis de

audição. O equipamento utilizado é o audiômetro, que possibilita a investigação das

respostas auditivas a diferentes freqüências (125 a 16.000 Hz) e intensidades ( -10 dB

a 120 dB) (YANTIS,1999, apud KATZ, 1999).

Muitas são as patologias que podem atingir o órgão da audição, tanto a parte periférica

como a central. Aproximadamente 200 drogas têm sido rotuladas como ototóxicas

(ASHA,1994). As ototoxicidades são afecções iatrogênicas, provocadas por drogas

medicamentosas, que alteram a orelha interna. Essas drogas podem afetar o sistema

coclear ou o sistema vestibular, ou ambos, alterando duas funções importantes do

organismo: audição e equilíbrio (OLIVEIRA, 1994,1998,1999). Qualquer droga com

potencial para causar reações tóxicas às estruturas da orelha interna, incluindo a

cóclea, vestíbulo, canais semicirculares e otólitos, é considerada droga ototóxica

(ASHA,1994).

Dos grupos de drogas ototóxicas, os aminiglicosídeos são os mais estudados, entre

eles: estreptomicina, diidrostreptomicina, neomicina, kanamicina A e B, paramomicina,

aminosidina, gentamicina, amicacina, tobramicina, netilmicina (OLIVEIRA, 1994, 1998,

1999). Todos os aminoglicosídeos são potencialmente tóxicos para os dois ramos do 8º

par craniano (TRABULSI; SOARES, 1998), porém, desde a introdução da

estreptomicina, em 1940, os aminoglicosídeos têm sido usados amplamente

(ASHA,1994).

33

Os efeitos adversos dos aminoglicosídeos foram inicialmente observados por Hinshaw,

em 1945, na primeira pesquisa clínica sobre o uso da estreptomicina no tratamento da

tuberculose. A partir desta época, foram relatados casos de surdez irreversível e

distúrbios de equilíbrio, decorrentes da utilização desta droga (SANTOS et al., 2000).

A freqüência com que ocorre otoxicidade, associada ao uso de drogas específicas, não

está muito clara; os achados ainda são inconsistentes. A cocleotoxidade, causada por

aminoglicosideos, tem sido registrada, numa variação de 0% a 63% (ASHA,1994). Para

Oliveira (1999), a freqüência de ocorrência da ototoxicidade é variável, entre os

diferentes grupos e tipos de drogas, o mesmo ocorrendo com os registros, na literatura.

Estudos recentes com aminoglicosídeos constataram 15% de labirintopatia, em

conseqüência de sua utilização.

As drogas administradas, principalmente, pelas vias intramuscular e endovenosa,

atingem a circulação, daí passando para todos os líquidos do organismo. Chegam à

endolinfa, através da estria vascular, sendo possível ocasionar a primeira lesão

ototóxica. A estria vascular é uma estrutura responsável pela produção e absorção da

endolinfa, podendo ter suas funções prejudicadas, diminuindo o tempo de absorção da

droga, aumentando a permanência em contato com o órgão de Corti. Dissolvida na

endolinfa, a droga geralmente lesa, em primeiro lugar, as células ciliadas externas do

órgão de Corti e, em seguida, as células ciliadas internas e os neurônios (CALDAS;

CALDAS Neto,1994).

Estas drogas se combinam com receptores das membranas das células ciliadas do

órgão de Corti, da cóclea ou das máculas sacular e utricular e cristas do sistema

vestibular. Estes receptores são os polifosfoinositídeos, lipídios componentes, com

papel importante nos eventos bioelétricos e na permeabilidade da membrana, por

interação com íon de cálcio. A formação de complexos, entre os antibióticos

aminiglicosídeos e polifosfoinositídeos, produz modificações na fisiologia da membrana

e em sua permeabilidade, acabando por afetar a estrutura e função dos cílios, da

própria membrana e, posteriormente, destruir as células receptoras (SCHACHT, 1986).

34

Os resultados de estudos histológicos evidenciaram lesão em quase todos os níveis da

cóclea, sob tratamento crônico com aminoglicosídeos, sendo que as células ciliadas

externas basais eram mais vulneráveis (GOVAERTS;RYBAK, 1986; apud LONSBURYMARTIN et al., 2001).

Os efeitos das drogas ototóxicas devem ser avaliados, pelo seu potencial de dano

permanente à orelha interna. No tratamento da tuberculose, a equipe de saúde deve

considerar o papel da audição e do equilíbrio na manutenção da qualidade de vida pósterapia. A perda de audição e os distúrbios de equilíbrio causados por droga ototóxica

podem levar a sérias conseqüências vocacionais, educacionais e sociais (ASHA, 1994).

Em se tratando de aminoglicosídeos, o paciente pode apresentar sintomas e sinais

relacionados a lesão coclear: zumbidos, plenitude auditiva, ou lesão vestibular:

vertigens, desequilíbrio, nistagmo, manifestações neurovegetativas, osciloscopia. A

alteração auditiva é sensório-neural, atingindo inicialmente a base da cóclea,

irreversível, pode ser rápida ou progressiva, uni ou bilateral (OLIVEIRA, 1998;

OLIVEIRA; DEMARCO; ROSSATO, 2000).

O grau da alteração auditiva depende da concentração de ototóxico, duração do

tratamento e sua associação com outras drogas ototóxicas (OLIVEIRA, 1998;

OLIVEIRA; DEMARCO; ROSSATO, 2000), estado do paciente (função renal, idade,

nutrição)

(TRABULSI;

HUMES,1998),

dose

SOARES,

diária

1998),

utilizada,

susceptibilidade

terapia

prévia

com

individual

(BESS;

aminoglicosídeos,

hereditariedade, exposição a ruídos, prejuízo da função renal, alteração auditiva

sensório-neural anterior (SANTOS et al., 2000).

O zumbido de alta freqüência, geralmente, é o primeiro sintoma a surgir, seguido de

hipoacusia, após alguns dias de administração (SANTOS et al., 2000). Por ser a

alteração auditiva inicial em altas freqüências, correlacionando-se com lesão inicial nas

células externas da camada basal da cóclea, pode passar despercebida, sendo

diagnosticada mais tarde, quando a perda progride para a faixa de baixa freqüência

(OLIVEIRA; DEMARCO; ROSSATO, 2000; SANTOS et al., 2000).

35

O comprometimento vestibular pode ocorrer, mesmo quando a medicação é ministrada

por pouco tempo e nas doses recomendadas; em alguns casos, a persistência dos

sintomas vestibulares dura mais de um ano, o que faz com que o prognóstico nem

sempre seja otimista (BARRIONUEVO et al., 1987). Quando ocorre lesão coclear, há

destruição das células ciliadas do órgão de Corti, para o que não há tratamento.

Quando a lesão é vestibular, pode ocorrer um mecanismo de compensação central e,

com o tempo, os sinais e sintomas desaparecem (OLIVEIRA, 1999).

No caso da estreptomicina, as perturbações vestibulares são mais freqüentes que as

auditivas, embora ambas possam ocorrer, dependendo do tempo e da dosagem

utilizada (JAWETZ, 1994; OLIVEIRA, 1999 RANG; DALE; RITTER, 2001). A

ototoxicidade é mais freqüente em pacientes com mais de 40 anos, nos quais a cura

dos fenômenos tóxicos é mais lenta e menos completa que nos pacientes mais jovens.

Além disso, é mais freqüente em pacientes com dano auditivo prévio e naqueles que

usam, concomitantemente, outros medicamentos ototóxicos (PICON et al., 2002).

Soriano Romero et al. (1988) estudaram um grupo de pacientes diagnosticados com

tuberculose, em 1986 e 1987, na República Dominicana. Cada paciente recebeu uma

dose diária de 1g de estreptomicina, por 3 meses, e depois doses bi-semanais. Através

dos resultados dos exames audiométricos, concluiram que 30% das pessoas

apresentaram hipoacusia grave, e 47% hipoacusia moderada.

Segundo concluíram Montaner et al. (1982), estudando 225 pacientes com diferentes

formas de tuberculose, em tratamento com o esquema terapêutico que inclui isoniazida,

rifampicina, e estreptomicina, na Faculdade de Medicina de Buenos Aires, a hipoacusia

foi o fenômeno tóxico mais freqüente.

As lesões por ototoxicidade são, muitas vezes, irreversíveis, sendo a profilaxia a melhor

maneira de combatê-las. O uso criterioso, com avaliação de riscos versus benefícios, a

administração correta da dose, pelo menor tempo possível, e o acompanhamento

constante do paciente sob tratamento são medidas que podem minimizar os riscos.

Nunca se deve administrar um ototóxico quando houver à disposição drogas não

36

tóxicas, capazes de oferecer o mesmo resultado terapêutico (CALDAS; CALDAS

Neto,1994).

1.4 Monitoramento auditivo na ototoxicidade

A monitorização clínica cuidadosa das funções auditivas e vestibulares constitui

procedimento obrigatório, mas o dano anatômico irreversível pode acontecer antes que

surjam os sintomas. Os problemas auditivos e vestibulares podem surgir nos primeiros

dias ou até semanas após o término do tratamento (GIROD; TUCCI; RUBEL, 1991).

Os pacientes em uso de estreptomicina devem ser monitorados cuidadosamente

quanto aos efeitos adversos. Compete ao profissional que prescreve ou acompanha o

tratamento com aminoglicosídeos indagar do paciente quanto aos sinais e sintomas

auditivos e vestibulares, com o objetivo de detectar precocemente estas alterações. A

equipe de saúde deve, quando possível, estar conectada a um serviço de distúrbios da

comunicação, para que audiometrias seriadas possam ser realizadas (GLASHAN,

1996).

A avaliação audiológica ideal deve ser realizada numa cabina acústica. Quando o

paciente é incapaz de se deslocar, o teste audiométrico pode ser feito ao lado da cama.

Geralmente, as freqüências mais altas são menos vulneráveis ao ruído ambiental

(ASHA,1994).

A ASHA (1994) padronizou um protocolo, com alguns procedimentos para monitorar a

audição de pacientes em tratamento com drogas ototóxicas:

1) Anamnese e otoscopia; 2) Audiometria tonal liminar ( faixa de freqüência

convencional): pode detectar perdas auditivas entre 250 e 8.000 Hz; 3) Audiometria de

alta freqüência: pode detectar perdas auditivas acima de 8.000Hz e até 20.000 Hz; 4)

Logoaudiometria: investiga os níveis mínimos de respostas para a fala, bem como as

habilidades para discriminação dos sons da fala; 5) Imitanciometria: detecta a presença

do reflexo estapediano e integridade da orelha média; a imitanciometria e ou teste de

condutividade óssea devem ser feitos, para diferenciar a perda sensório-neural da

condutiva.

37

Ainda de acordo com a ASHA (1994), os pacientes podem ser categorizados, para que,

a partir de seu comportamento, seja escolhido o teste mais adequado para cada caso.

Os pacientes responsivos são capazes de proporcionar respostas comportamentais

confiáveis para avaliação auditiva. Os pacientes responsivos-limitados podem

apresentar respostas confiáveis, por curtos períodos, por causa de doenças, condição

física ou fatores relacionados à idade. Já os pacientes não-responsivos não

apresentam respostas comportamentais confiáveis, devendo ser avaliados através de

medidas objetivas, como: audiometria de tronco cerebral e emissões otoacústicas.

As emissões otoacústicas identificam se as orelhas têm função coclear normal,

independente da colaboração do indivíduo. As emissões otoacústicas produto de

distorção detectam precocemente o dano das células ciliadas externas e auxiliam na

determinação dos efeitos adversos (MUNHOZ, 2000). Para a ASHA (1994), embora as

emissões otoacústicas constituam um novo e entusiástico recurso para monitorar a

cocleotoxidade, sua aplicação não tem sido avaliada de modo a capacitar a formulação

de protocolo específico.

A audiometria de altas freqüências tem sido o método mais utilizado na detecção

precoce da alteração auditiva induzida por drogas ototóxicas. Este exame possibilita a

detecção de alterações auditivas, antes mesmo que as freqüências mais importantes

para a compreensão da fala fiquem comprometidas (FAUSTI et al. 1998).

Estudos utilizando alta freqüência audiométrica têm demonstrado que a cocleotoxidade

pode ocorrer, inicial ou unicamente, na série de alta freqüência de 9 a 20 KHZ. Os

testes realizados na maioria dos estudos utilizam as freqüências convencionais,

potencialmente obscurecendo o risco atual de alteração auditiva causada por drogas

(ASHA,1994).

Durante a monitorização auditiva para detecção da ototoxicidade, os testes devem ser

feitos, pelo menos uma vez, antes do tratamento, uma a duas vezes por semana,

durante o tratamento, e até 3 meses após o término do tratamento (OLIVEIRA, 1999;

SANTOS et al. 2000). A logoaudiometria e as medidas de imitanciometria são obtidas

38

na primeira avaliação e não necessariamente retestadas nas avaliações subseqüentes,

a menos que sejam percebidas mudanças nos limiares auditivos (ASHA, 1994).

Talvez, a monitorização auditiva seja, no momento, a única maneira de minimizar os

efeitos decorrentes da ação tóxica da estreptomicina na audição. Para O’ Brien (1985),

apud Trujillo (2000), não há novos fármacos para a tuberculose, pelas seguintes

razões:

as

indústrias

farmacêuticas,

no

geral,

não

estão

interessadas

no

desenvolvimento de antimicrobianos, porque o custo é muito alto; não têm incentivo

financeiro para a pesquisa; os ensaios clínicos para tuberculostáticos são longos, com

duração de cinco anos ou mais, além de que os fármacos atualmente padronizados são

eficazes.

A tuberculose é uma doença endêmica, cuja incidência aumentou nos últimos tempos,

com o advento da AIDS e a desestruturação dos serviços de saúde, incapazes de

promover a cura dos casos e solucionar o problema do abandono ao tratamento.

Acrescente-se o fato de que o tratamento é realizado com a administração de drogas

tóxicas e, com o advento da multirresistência, tende a aumentar o uso de drogas com

potencial de toxicidade.

A toxicidade pode ocasionar alterações no funcionamento do organismo, acarretando

deficiências e incapacidades em sistemas vitais, inclusive o auditivo. Faz-se necessário

estudos para melhor conhecimento do perfil auditivo e vestibular da população

recifense que usa medicação ototóxica para tuberculose, a fim de possibilitar a adoção

de medidas de prevenção e monitoramento que gerem saúde e melhorem a qualidade

de vida.

39

2-OBJETIVOS

40

2.1 GERAL

Descrever o perfil auditivo e vestibular de pessoas que realizaram tratamento para

tuberculose com estreptomicina, no município do Recife, de 2000 a 2001.

2.2 ESPECÍFICOS

•

Descrever as características das pessoas que realizaram tratamento para

tuberculose, com estreptomicina, segundo sexo, faixa etária, forma da tuberculose,

tratamento anterior para tuberculose, esquemas de drogas usadas no tratamento da

tuberculose, reações adversas (queixas) ao tratamento da tuberculose, alterações

auditivas, alterações vestibulares, lateralidade da alteração auditiva, limiares auditivos

por freqüências isoladas e agrupadas.

•

Analisar a relação entre as alterações auditivas e vestibulares com: sexo, faixa

etária, forma da tuberculose, tratamento anterior para tuberculose, esquemas de

drogas usadas no tratamento da tuberculose, duração do tratamento com

estreptomicina, reações adversas ao tratamento, doenças associadas à tuberculose,

casos de tuberculose na família, antecedentes de alteração auditiva e ruído em

ambiente de trabalho

•

Comparar as alterações auditivas com as emissões otoacústicas.

41

3- PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

42

3.1 Área de estudo:

O estudo foi realizado no município do Recife, capital do Estado de Pernambuco,

situado no litoral oriental da região Nordeste do Brasil. Para as doenças de notificação

compulsória o município é considerado hiperendêmico para hanseníase e de alto risco

para tuberculose (RECIFE. Secretaria Municipal de Saúde, 2002).

Este município possui 40 unidades de saúde com o Programa de Controle da

Tuberculose, distribuídas em seis distritos sanitários. Dentre elas, estão incluídas as

unidades que notificaram, no último ano, pelo menos um caso da doença, assim

distribuídas: 04 unidades no distrito sanitário I; 13 unidades no distrito sanitário II; 08

unidades no distrito sanitário III; 04 unidades no distrito sanitário IV; 05 unidades no

distrito sanitário V e 06 unidades no distrito sanitário VI (RECIFE, Secretaria Municipal

de Saúde, 2002).

3.2 População estudada e período de referência:

No Recife, nos anos de 2000 e 2001, 78 pessoas fizeram uso da estreptomicina, para o

tratamento da tuberculose, segundo registros do SINAN (Sistema de Informação de

Agravos de Notificação).

Dentre estas 78 pessoas, 5, com idades acima de 59 anos, e 2, com idades abaixo de

18 anos, foram excluídos da amostragem. A exclusão do idoso deu-se em função da

necessidade de controle de viés, pois, a partir desta idade (59 anos) há elevada

prevalência de presbiacusia. Quanto aos adolescentes e crianças, a exclusão foi devida

às dificuldades para a avaliação auditiva, nestas faixas etárias.

Foram incluídos neste trabalho as pessoas que fizeram uso da estreptomicina por, pelo

menos, 15 dias, mesmo sem a conclusão do tratamento.

Após o uso dos critérios de exclusão, a população foi composta por 71 pessoas,