FACULDADE DE AMERICANA

CURSO DE BIOMEDICINA

BRUNA MARTINS OLIVEIRA

O MECANISMO DE AÇÃO DE AGENTES

QUIMIOTERÁPICOS EM NEOPLASIAS DO CÓLON E RETO

AMERICANA – SP

2015

BRUNA MARTINS OLIVEIRA

O MECANISMO DE AÇÃO DE AGENTES

QUIMIOTERÁPICOS EM NEOPLASIAS DO CÓLON E RETO

Monografia apresentada à Faculdade de Americana

como requisito parcial para obtenção do Título de

Bacharel em Biomedicina.

Orientador: Prof. Dra. Josemara Neves Cavalcanti

AMERICANA – SP

2015

DEDICATÓRIA

À Antenor Avanzi (em memória), Sebastiana Clementina Ferraz Martins Oliveira e Sílvia

Mansur Scagliusi, por terem sido fortes durante todo o tratamento quimioterápico para seus

respectivos cânceres. Por terem lutado todos os dias com o brilho nos olhos e sorriso no rosto,

sem nunca fraquejar. E principalmente, por terem se tornado exemplos de vida para inúmeras

pessoas, inclusive à mim.

AGRADECIMENTOS

A Deus, por iluminar meus caminhos e não me desamparar nos momentos de dificuldade.

Aos meus pais, Elaine Ap. Avanzi Martins Oliveira e Marcos Antonio Martins Oliveira, e irmã,

Jéssica Martins Oliveira, por estarem ao meu lado quando fraquejei e pensei em desistir. Por

sempre terem acreditado no meu potencial e me incentivado a continuar.

À minha orientadora Prof. Dra. Josemara Neves Cavalcanti pela disposição e apoio, por estar

sempre disposta a ouvir e ajudar com novas ideias.

À professora de metodologia Prof. Dra. Patrícia Ucelli Simioni, pela paciência e toda

colaboração.

A todos que, de alguma forma ou em algum momento contribuíram, com apoio ou palavras de

afeto, para a concretização deste sonho.

Julgue seu sucesso pelas coisas que você teve que renunciar para conseguir.

Dalai Lama.

RESUMO

Neoplasia é uma doença caracterizada por profunda alteração no sistema de regulação da

diferenciação e proliferação celular. A região colorretal é o sítio mais comum de neoplasias

primárias no corpo humano, as quais podem ser classificadas como adenomas ou

adenocarcinomas. A forma maligna dessa doença, os adenocarcinomas, caracterizam-se por

mutações nos genes supressores de tumor, afetando o equilíbrio entre a proliferação celular e a

apoptose. A quimioterapia é a forma mais comum de tratamento para as neoplasias do cólon. A

maior parte das drogas anticancerígenas utilizadas nesse tratamento atuam sobre o ciclo celular,

umas sendo dependentes deste e outras agindo em fase específica do mesmo, e outras que são

tóxicas a qualquer fase deste ciclo. Por não existir um fármaco com mecanismo de ação

específico para células neoplásicas, as células normais são também afetadas durante o

tratamento, sofrendo uma morte precoce. Inúmeros são os agentes quimioterápicos utilizados

no tratamento do câncer colorretal, tais como, oxaliplatina, 5-fluorouracil, capecitabina e

irinotecano. Algumas vezes, por serem assintomáticas, as neoplasias de cólon e reto são

assintomáticas e assim diagnosticadas tardiamente, tornando-se mais graves. Desse modo, por

meio de revisões bibliográficas, este estudo visa esclarecer a ação de agentes quimioterápicos

em células neoplásicas do cólon e reto, bem como os seus efeitos adversos.

Palavras-chave: Neoplasias do cólon e reto; Tratamento; Quimioterapia; Adenocarcinoma de

cólon.

ABSTRACT

Neoplasia is a disease characterized by a profound change in the system of regulation of cellular

differentiation and proliferation. The colorectal region is the most common site of primary

tumors in the human body, which can be classified as adenomas or adenocarcinomas. The

malignant form of the disease, adenocarcinomas are characterized by mutations in tumor

suppressor genes, affecting the balance between cell proliferation and apoptosis. Chemotherapy

is the most common form of treatment for cancer of the colon. The most anticancer drugs used

in such treatment on the cell cycle act, one being dependent on this and acting on other particular

phase of the same, and others that are toxic at any stage of the cycle. Because there is no drug

with specific mechanism of action for cancer cells, normal cells are also affected during

treatment, suffering from an early death. Many chemotherapeutic agents are used in the

treatment of colorectal cancer, such as oxaliplatin, 5-fluorouracil, capecitabine, and irinotecan.

Sometimes, being asymptomatic, the colon and rectum cancers are asymptomatic and

diagnosed so late, becoming more serious. Thus, by means of literature reviews, this study aims

to clarify the action of chemotherapeutic agents in tumor cells of the colon and rectum, as well

as their adverse effects.

Key words: Colon and rectum neoplasms; Treatment; Chemotherapy; Adenocarcinoma of the

colon.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Ciclo celular de reprodução normal ..........................................................................8

Figura 2: Sistema digestivo e divisão dos cólons .....................................................................9

Figura 3: Microscopia de pólipo hiperplásico .........................................................................13

Figura 4: Microscopia de pólipo hamartomatoso. A, Pólipo juvenil. B, Pólipo de Putz-Jeghers

...................................................................................................................................................13

Figura 5: Microscopia de pólipo inflamatório .........................................................................13

Figura 6: Macroscopia de adenoma tubular .............................................................................14

Figura 7: Macroscopia de adenoma viloso ...............................................................................15

Figura 8: Macroscopia de adenoma serrilhado ........................................................................15

Figura 9: Alterações das formas moleculares e morfológicas do adenoma-carcinoma ............17

Figura 10: Ação de agentes quimioterápicos antineoplásicos no ciclo celular .........................22

Figura 11: Inflamação da mucosa bucal (mucosite) causada pela administração do agente 5fluorouracil ...............................................................................................................................28

Figura 12: Queratose actínicas após o uso do antineoplásico 5-fluorouracil ............................29

Figura 13: Eritema causado por uso da capecitabina ................................................................30

Figura 14: Evolução de lesão no pé, com edema e formação de feridas decorrentes do uso da

capecitabina ..............................................................................................................................30

TABELAS

Tabela 1: Distribuição proporcional no Brasil dos dez tipos de câncer mais incidentes para

2014

por

sexo.

(Exceto

câncer

de

pele

não

melanoma)

....................................................................................................................................................2

Tabela 2: Efeitos adversos causados pela administração do Irinotecano ..................................31

LISTA DE QUADROS

Quadro 1: Combinações de administração de capecitabina no tratamento do câncer colorretal

...................................................................................................................................................27

SUMÁRIO

1.

INTRODUÇÃO ................................................................................................................. 1

2.

OBJETIVO ........................................................................................................................ 4

3.

PROBLEMA ...................................................................................................................... 5

4.

JUSTIFICATIVA .............................................................................................................. 6

5.

METODOLOGIA ............................................................................................................. 7

6.

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ......................................................................................... 8

6.1 Diferenciação e divisão celular............................................................................................. 8

6.2 Anatomia, histologia e fisiologia do intestino grosso .......................................................... 9

6.3 Neoplasias colorretais ......................................................................................................... 11

6.4 Tratamento das neoplasias colorretais ................................................................................ 18

6.5 Quimioterapia antineoplásica ............................................................................................. 20

6.6 Classe dos quimioterápicos antineoplásicos ....................................................................... 23

6.7 Mecanismo de ação dos quimioterápicos antineoplásicos utilizados no tratamento de

neoplasias do cólon e reto......................................................................................................... 25

6.7.1 Oxaliplatina .............................................................................................................. 25

6.7.1.1 Efeitos adversos da Oxaliplatina ........................................................................... 25

6.7.2 5-fluorouracil e Capecitabina ................................................................................... 26

6.7.2.1 Efeitos adversos do 5-fluorouracil e capecitabina................................................. 28

6.7.3 Irinotecano ................................................................................................................ 30

6.7.3.1 Efeitos adversos do irinotecano............................................................................. 31

7.

CONSIDERAÇÕES FINAIS ......................................................................................... 32

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................................. 33

1

1. INTRODUÇÃO

Neoplasia é uma doença caracterizada por profunda alteração no sistema de regulação

da diferenciação e proliferação celular. Enquanto células normais proliferam de forma

controlada, no câncer o controle é perdido, e as células proliferam acima da necessidade do

tecido (CARVALHO; RECCO-PIMENTEL 2007).

Sabe-se que quanto mais agressiva for a neoplasia, maior será seu crescimento,

havendo assim uma maior probabilidade de formar metástases. Cerca de 30% dos pacientes

diagnosticados com tumores sólidos, com exceção de neoplasias de pele se não melanomas, já

apresentam metástases, por ocasião do diagnóstico. As metástases reduzem as probabilidades

de cura, assim sendo necessária a utilização de métodos de eliminação destas (STRICKER;

KUMAR, 2010).

Os tipos de neoplasias mais incidentes na população brasileira, e que estima-se que

haja um aumento nos próximos anos, serão os de pele (do tipo não melanoma), seguido de

próstata, mama, cólon e reto, pulmão e estômago (BRASIL, 2006).

No Brasil a neoplasia maligna do cólon e reto (adenocarcinoma) é a terceira mais

frequente, sendo o terceiro de maior incidência em homens e a segunda em mulheres (Tabela

1) ( MAUAUD et al., 2000; NICOLUSSI; SAWADA, 2009).

Desconsiderando as neoplasias de pele do tipo não melanoma, as neoplasias de cólon

e reto são classificadas como o segundo tipo mais frequente na região Sudeste e o terceiro na

região Sul e Centro-Oeste, ocupando nas regiões Norte e Nordeste a quarta posição. Em

mulheres, a maior frequência está nas regiões Sudeste e Sul, também classificada como segundo

tipo mais frequente, ocupando a terceira posição as regiões Centro-Oeste e Nordeste, deixando

em quarto lugar apenas a região Norte (INCA, 2014).

Considerando ainda dados do INCA (2014), no ano de 2014, valendo também para o

ano de 2015, há estimativas da ocorrência de aproximadamente 576 mil novos casos de câncer,

sendo cerca de 33 mil os casos de câncer de cólon e reto. Espera-se um aumento da prevalência

de neoplasias de cólon e reto em 2030, com a ocorrência de aproximadamente 21,4 milhões de

novos casos de câncer e 13,2 milhões de mortes pela doença.

Mesmo com os avanços no diagnóstico e tratamento, a taxa de mortalidade causada

por tumores colorretais continuam altas e praticamente estáveis nos últimos 40 anos (RÊGO et

al., 2012). É bastante comum que as alterações celulares, que causam as neoplasias, ocorram

2

em indivíduos acima dos 40 anos de idade, tendo uma média de 2% a 6% de pacientes

acometidos abaixo dessa idade (MAUAD et al., 2000).

Tabela 1. Distribuição proporcional no Brasil dos dez tipos de câncer mais incidentes para 2014

por sexo. (Exceto câncer de pele não melanoma)

Fonte: INCA, 2014.

Junto consigo, as neoplasias trazem alterações físico-emocionais que interferem na

qualidade de vida do paciente, como dor, perda da autoestima e desconfortos, tudo acontecendo

em curto prazo de tempo ( MAUAUD et al., 2000; NICOLUSSI; SAWADA, 2009).

Ao receber o diagnóstico de câncer, importantes mudanças ocorrem no modo de vida

do paciente. O surgimento de uma neoplasia faz com que este enfrente diversos tipos de

tratamentos, como a quimioterapia, a qual vem acompanhada de efeitos colaterais adversos

(CEOLIM; MANSANO-SCHLOSSER, 2008). A quimioterapia, como objetivo primário, tem

a função de destruir células neoplásicas, protegendo as normais. Porém, a maioria dos agentes

quimioterápicos não atuam de forma específica, assim lesionando, além das células malignas,

também as normais, em especial as que são de rápido crescimento (DE ALMEIDA et al., 2005).

Os efeitos adversos da quimioterapia são divididos em dois grupos: agudos e tardios.

O grupo de efeitos adversos agudos são aqueles que iniciam-se minutos após a administração

do agente quimioterápico, e persistem por dias. Já no grupo dos efeitos tardios, estes aparecem

semanas ou até meses após a administração dos mesmos. A maior parte das drogas induzem

3

depressão da medula óssea em vários graus, dependendo da dose e do agente utilizado. Todavia,

são mais frequentes os efeitos de alopécia e alterações gastrointestinais, como náuseas, vômitos

e diarreias (MANSANO-SCHLOSSER; CEOLIM, 2008).

4

2. OBJETIVO

Esse trabalho tem como objetivo apresentar, através de revisão bibliográfica, a ação

de agentes quimioterápicos em células neoplásicas do cólon e reto, bem como seus efeitos

adversos em células normais.

5

3. PROBLEMA

Qual a ação dos agentes quimioterápicos sobre células neoplásicas do cólon e reto?

Como reagem as células normais ao contato com esses medicamentos? Quais os efeitos

adversos desses medicamentos?

6

4. JUSTIFICATIVA

As neoplasias de cólon e reto são uma das mais agressivas e muitas vezes

assintomáticas. Em diversos casos, a doença é diagnosticada tardiamente, quando já atingiu um

estágio avançado, tomando proporções graves. Nesse contexto, a quimioterapia é o tratamento

de rotina, que em geral pode causar efeitos variados nas células neoplásicas e normais. O atual

estudo visa esclarecer e apresentar uma atualização da literatura em relação aos efeitos da

quimioterapia no tratamento de pessoas com neoplasias malignas presentes no cólon e reto.

7

5. METODOLOGIA

A metodologia do atual trabalho consiste em uma pesquisa bibliográfica, a qual se

realiza a partir de registros disponíveis, decorrentes de pesquisas anteriores em documentos

impressos, como livros, artigos, teses, revistas, etc. São utilizados dados ou categorias teóricas

que já foram trabalhados por outros pesquisadores e devidamente registrados. Os textos tornamse fontes a serem pesquisados.

Os artigos científicos utilizados na realização do trabalho foram pesquisados de

janeiro a dezembro de 2015, nas bases de dados PubMed, Google Acadêmico, Scielo, com as

seguintes palavra-chaves: Neoplasias do cólon e reto; Tratamento; Quimioterapia;

Adenocarcinoma de cólon.

8

6. REVISÃO DA LITERATURA

6.1 Diferenciação e divisão celular

As células especializaram-se e modificaram-se durante a evolução dos metazoários,

na qual foi observado um processo de modificações bioquímicas, morfológicas e funcionais,

onde uma célula primitiva indiferenciada, que executava apenas funções básicas, se

transformou em células capazes de realizar funções de grande eficiência. A divisão celular

apresenta a fase de mitose, na qual uma célula, denominada de célula-mãe, se divide em duas,

que são denominadas células-filhas, recebendo em cada célula um jogo de cromossomos igual

ao da célula-mãe, assim dando origem a uma nova célula (CARNEIRO; JUNQUEIRA, 2008).

Mesmo que a mitose constitua a etapa mais importante do ciclo celular, é na intérfase

que acontece a duplicação dos componentes da célula-mãe, como a duplicação do DNA. A

intérfase, por sua vez, é dividida em três períodos sucessivos ou divisão do ciclo celular em

quatro fases distintas, sendo estas: G1, S, G2 e M (mitose). No período S ocorre a duplicação

ou síntese do DNA, o período G1 é o intervalo de tempo que transcorre desde o fim da mitose

(M) até o início da síntese de DNA (S); o período G2 é o intervalo entre o término da síntese

de DNA e a próxima mitose (Fig. 1) (CARNEIRO; JUNQUEIRA, 2012).

Figura 1. Ciclo celular de reprodução normal

Fonte: http://desconversa.com.br/biologia/como-ocorrem-os-processos-de-mitose-e-meiose/

9

Em seu ciclo de proliferação celular normal, a célula possui um gene supressor

chamado p53 que é essencial para o controle normal da proliferação celular, caso ocorra uma

perda ou mutação desse gene, as células se tornam sujeitas a malignidade. A mutação desse

gene leva a inativação da morte celular programada (apoptose) e aceleração na proliferação de

células mutadas (SLOOTWEG; VAN OIJEN, 2000).

6.2 Anatomia, histologia e fisiologia do intestino grosso

O sistema digestório é constituído por um canal alimentar denominado de tubo

digestivo. Esse tubo estende-se da boca ao ânus e é revestido por uma mucosa. O intestino

delgado (duodeno, jejuno e íleo), é responsável pela complementação da digestão, onde os

produtos resultantes serão absorvidos pelos vasos sanguíneos e quilíferos. Adiante, o intestino

delgado desemboca no intestino grosso, o qual tem a função de expulsar os resíduos alimentares

em forma de fezes (GRAY, 1988).

Figura 2. Sistema digestivo e divisão dos cólons.

Fonte: Aula de anatomia.com, 2015.

10

O intestino grosso é representado por três partes, o ceco, cólon (ascendente, transverso,

descendente e sigmóide) e reto, tendo sua continuação no canal anal. Mesmo que pareça ser um

único órgão, o cólon é dividido em duas partes: o cólon transverso e a porção próxima a ele. O

cólon possui apêndices epiplóicos, que se caracterizam por pequenas saliências de gordura,

possui também as três tênias que correspondem ao espaçamento da musculatura longitudinal,

tendo seu início na base do apêndice vermiforme, e seguindo todo o restante do cólon. Sua

extensão é de aproximadamente 1/4 do intestino delgado, chegando a medir 150 cm (Fig. 2)

(JOVILIANO, 2005).

Histologicamente, o intestino grosso apresenta pregas apenas na camada distal, onde

se localiza o reto, enquanto toda a camada de mucosa não apresenta pregas nem vilosidades. O

cólon possui um epitélio simples cilíndrico, composto por células absortivas superficiais,

células caliciformes e células do SNED (Sistema Neuro-endrócrino Difuso) (GARTNER;

HIATT, 2007). Suas glândulas tubulares simples, ou criptas de Lieberkühn, são longas e se

caracterizam pela abundância de células caliciformes e absortivas, juntamente com um número

pequeno de células enteroendócrinas (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2008). Sua camada

muscular da mucosa é circular na porção interna e longitudinal na externa; é ausente de

glândulas na região da submucosa, e sua camada muscular externa é equivalente à da

musculatura da mucosa (GARTNER; HIATT, 2007).

A principal função do cólon é absorver água e eletrólitos no quimo que entram pelo

íleo, e estocar material fecal. A maior parte dessa água e eletrólitos é absorvida, sobrando

apenas cerca de 100 mililitros para serem excretados nas fezes. A maior parte da absorção no

intestino grosso acontece na metade proximal do cólon, o que recebe o nome de cólon absortivo,

já a porção distal do mesmo funciona para o armazenamento das fezes até o momento correto

para sua excreção, por isso essa porção denomina-se de cólon de armazenamento (GUYTON;

HALL 2006). É função do cólon secretar muco e bicarbonato (HCO3-). O muco além de

proteger a mucosa, facilita, também, a formação do bolo fecal, pois o muco permite a adesão

dos resíduos sólidos para formar a massa compacta. Já o HCO3- age como um tampão ao se

aderir ao muco. Ele tem função de proteger a mucosa contra os subprodutos ácidos do

metabolismo bacteriano dentro das fezes (GARTNER; HIATT, 2007). A motilidade do

intestino é controlada pelo sistema nervoso intrínseco e extrínseco e também pela ação de

diversos hormônios que agem na estimulação, como o exemplo da gastrina, e na inibição, como

por exemplo, o glucagon. Em média, o tempo de trânsito orocecal é de aproximadamente seis

horas e o trânsito através de todo o intestino grosso leva em torno de 36 horas (JOVILIANO,

2005).

11

6.3 Neoplasias colorretais

A região colorretal é o sítio de maior frequência de neoplasias primárias, estando a

frente de qualquer outro órgão do corpo humano. As neoplasias que acometem o intestino

grosso, podem ser benignas, sendo denominadas adenomas, ou malignas, os carcinomas

(CUTAIT et al., 2000).

A incidência de câncer colorretal aumenta de acordo com a idade, fatores ambientais

e familiares. Na maioria dos casos, cerca de 75%, acometem indivíduos com idade ≥ 50 anos,

sendo 20% de origem genética e o restante associados a outros fatores (ASSIS, 2011). Apesar

de indivíduos acima de 50 anos possuírem maiores chances de desenvolver a doença, existem

casos nos quais pessoas mais jovens a adquirem devido à predisposição hereditária

(PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, 2011).

Cerca de 5 a 10% das neoplasias malignas de cólon e reto tem etiologia primária

associada a hereditariedade. Nesses pacientes são avaliados históricos pessoais de adenomas e

doenças inflamatórias, além de histórico familiar de câncer colorretal. O câncer de cólon e reto

pode ser relacionado a polipose hetero-familiar (FAP) ou não relacionado a polipose heredofamiliar (HNPCC) (SANTOS JR, 2007). A HNPCC trata-se de uma síndrome autossômica

dominante, caracterizada por mutações em genes de reparo do DNA, sendo essa a causa de 5 a

7% de todos os cânceres colorretais. A idade média do paciente que apresenta câncer decorrente

dessa síndrome é de 44 anos, sendo comum acometer o lado direito do cólon em 60 a 80% dos

casos, provocando lesões sincrônicas ou metacrônicas (FERREIRA; ROSSI, 2009).

Ainda segundo Ferreira e Rossi (2009), a FAP é também uma doença autossômica

dominante, causada por mutação no gene supressor do tumor, APC. Os pacientes que possuem

essa síndrome apresentam inúmeros adenomas no cólon que sem muitas modificações se

desenvolvem para o câncer colorretal, normalmente quando o indivíduo atingiu a média dos 45

anos.

O câncer colorretal esporádico é o responsável por 90% de todos os cânceres de

intestino grosso, na maioria das vezes decorrente de um pólipo adenomatoso. Esse tipo de

câncer ocorre com mais frequência nos segmentos distais do cólon, como cólon sigmoide e reto

(SANTOS JR, 2007).

Outro fator de risco que implica no surgimento do câncer colorretal é estilo de vida,

desde maus hábitos alimentares até a inatividade física. Um dos principais alimentos que

12

influenciam no surgimento do câncer é o consumo excessivo de carne vermelha (SAWADA;

SONOBRE; ZANDONAI, 2012). A ingestão de gorduras animais, baixa ingestão de frutas,

vegetais e cereais integrais ajudam também no desenvolvimento do câncer de cólon e reto.

Além desses, outros hábitos como etilismo, tabagismo e obesidade estão associados ao câncer

colorretal (FORTES; OLIVEIRA, 2013). Deste modo, é indispensável uma dieta rica em frutas,

verduras, cereais e peixes, associada a prática de exercícios físicos, para que haja diminuição

no risco de desenvolvimento de câncer colorretal (PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO

PAULO, 2011).

Existem três tipos de crescimentos teciduais no intestino que caracterizam a formação

de uma neoplasia: os pólipos, os adenomas e adenocarcinomas (BARBOSA; RODRIGUES,

2012).

De acordo com Barbosa e Rodrigues (2012), os pólipos são massas de tecidos que se

alojam na luz intestinal, sendo provenientes de lesões isoladas ou múltiplas: hiperplásicos,

hamartomatosos e inflamatórios.

Os pólipos hiperplásicos (Fig. 3) são os tipos de pólipos mais frequentes, normalmente

de 0,1 a 1,0 cm, resultando de reposição diminuída de células epiteliais e do atraso na

descamação das células epiteliais superficiais, causando o encalhamento das células

caliciformes e absortivas. Essa lesão é do tipo benigna, porém pode fazer parte de lesões mistas,

com características de adenoma. Os pólipos do tipo hamartomatoso (Fig. 4) são lesões

decorrentes de defeitos de desenvolvimento nos próprios tecidos locais, levando ao

aparecimento de nódulos tumorais. Os pólipos hamartomatosos são esporádicos ou associados

a síndromes hereditárias, exemplo pólipo de Peutz-Jeghers, síndrome de Ruvacalba-MyhreSmith, exceto pólipos juvenis e síndrome de Canada-Cronkhite. Além dos pólipos hiperplásicos

e hamartomatosos, existem também os pólipos inflamatórios (Fig. 5), que são lesões nodulares,

de 0,2 a 1,5 cm, secundárias de ulcerações e reparos da mucosa. Esses tipos de pólipos

acometem pessoas com doenças inflamatórias intestinais de longa duração. Os pacientes que

possuem esses pólipos apresentam sintomas como sangramento retal, corrimento mucoso e

lesão inflamatória na parede retal anterior (TURNER, 2010; BARBOSA; RODRIGUES, 2012).

13

Figura 3. Microscopia de pólipo hiperplásico.

Fonte: Robbins & Contran – Patologia: bases patológicas das doenças. Jerrold R. Turner, 2010.

Figura 4. Microscopia de pólipo hamartomatoso. A, Pólipo juvenil. B, Pólipo de Putz-Jeghers.

Fonte: Robbins & Contran – Patologia: bases patológicas das doenças. Jerrold R. Turner, 2010.

Figura 5. Microscopia de pólipo inflamatório

Fonte: Robbins & Contran – Patologia: bases patológicas das doenças.

Jerrold R. Turner, 2010.

14

Os adenomas, pólipos neoplásicos, compreendem as neoplasias benignas do intestino

grosso. Esses adenomas podem apresentar áreas de inflamação ou ulceração, podendo sangrar

e sofrer necrose. Porém, as complicações desse tipo de neoplasia, são mais consideráveis em

focos de transformações malignas (CUTAIT et al., 2000).

Segundo Cutait et al. (2000), existem três fatores independentes que tem consigo as

características dos adenomas: o tamanho do adenoma, a arquitetura histológica e o grau de

displasia.

Normalmente, os adenomas variam de 0,3 a 10 cm de diâmetro, podendo ser

pedunculados ou sésseis, e ambos possuindo textura semelhante do veludo ou framboesa. Os

adenomas pedunculares possuem pedículos fibromusculares esguios contendo vasos

sanguíneos, e geralmente este pedículo é recoberto por epitélio não neoplásico, todavia o

epitélio displásico pode estar ali presente (TURNER, 2010).

Turner (2010) ainda relata que adenomas tubulares (Fig. 6) são pólipos pequenos

compostos de pequenas glândulas arredondadas ou tubulares. Ao contrário deste, os adenomas

vilosos (Fig. 7), que costumam ser maiores e sésseis são cobertos por vilosidades delgadas,

enquanto os adenomas túbulos-vilosos têm a mistura de elementos tubulares e vilosos. Outros

tipos de adenomas são os serrilhados sésseis (Fig. 8) que são mais encontrados no cólon direito.

Esses adenomas não apresentam características de displasia, que estão comumente em

evidência nos outros tipos.

Figura 6. Macroscopia de adenoma tubular.

Fonte: http://www.gastrolab.net/pa-312.htm

15

Figura 7. Macroscopia de adenoma viloso

Fonte:http://www.spmi.pt/21congresso/resumos_aceites_consulta.php?id=IMI-01-107

Figura 8. Macroscopia de adenoma serrilhado

Fonte:http://derival.com.br/doencas/doencas-do-colon/polipo-colorretal/

A forma maligna da doença, o adenocarcinoma, caracteriza-se pelo acúmulo de

mutações no gene supressor do tumor, os que afetam o equilíbrio entre a proliferação celular e

a apoptose, e este representa cerca de 70% de todas as neoplasias do trato gastrintestinal (KIM,

1997; BARBOSA; RODRIGUES, 2012). As mutações que acometem as células tornando-as

neoplásicas, são representadas pela substituição de bases; alterações nas organizações ou no

tamanho das sequências; incorporações do DNA extracromossômico; e alterações anafásicas

ou de citocinese.

16

A evolução de um adenocarcinoma, está ligado a quatro tipos de genes, o APC, KRAS, SMAD e p53 (ARAI et al., 1997). O gene APC é um supressor de tumor localizado no

cromossomo 5 (5q21) e está envolvido na polipose familiar do cólon. Esse gene se liga à βcatenina, proteína citoplasmática que possui diversas funções. Quando ocorre a mutação no

gene APC, o complexo APC-β-catenina, não se forma e a β-catenina não é degradada. Desse

modo, essa proteína continua íntegra e se desloca para o núcleo, atuando na transcrição de

diversos genes. Ocorre também diminuição da apoptose durante esse processo. A perda do gene

APC é encontrada nas fases iniciais da tumorogênese colônica, estando associada em 60 a 80%

das formas esporádicas do câncer colorretal (BARBOSA; RODRIGUES, 2012).

Barbosa e Rodrigues (2012) afirmam ainda, que o gene K-RAS é o oncogene

frequentemente ativo em adenomas e carcinomas do cólon. Esse gene é situado no cromossomo

12 (12q12), e seu produto participa da transmissão de sinais intracelulares. A mutação no RAS

pode ser encontrada em menos de 10% dos adenomas pequenos e em cerca de 50% dos

adenomas maiores e carcinomas, atuando na progressão da neoplasia. O gene SMAD é

composto por dois genes, SMAD2 e SMAD4, que estão localizados no cromossomo 18q21 e

envolvidos na sinalização do TGF- β, que inibe a proliferação celular. A perda de função desse

gene está relacionada a sua autonomia de proliferação celular.

O gene p53 situa-se no cromossomo 17 (17p13.1) e age na regulação do

desenvolvimento e crescimento celular (LIMA et al., 2006). A perda de alelo e mutação no gene

p53 acontece em mais de 60% dos casos. A proteína p53, que mantém as células em repouso

na fase G1 da divisão celular inibindo a proliferação e transformação celular, é detectada em

30% dos adenomas e em 40% a 60% dos adenomas com displasia de alto grau (Fig. 9)

(RIBEIRO; SAFATLE-RIBEIRO, 2006).

A triagem do câncer colorretal é complexa e constitui um desafio especial. O mais

comum de se encontrar nessa triagem são os achados neoplásicos do tipo adenoma. A triagem

deve estar dentro de um programa que inclui: prevenção primária, baseada na dieta e estilo de

vida; avaliação diagnóstica com colonoscopia nos indivíduos diagnosticados positivos e

tratamento (WINAWER et al., 2007).

Ainda segundo Winawer et al. (2007), a pesquisa de sangue oculto nas fezes também

é um método de triagem, uma vez que os cânceres colorretais podem produzir eliminação de

sangue nas fezes muito mesmo antes dos sintomas clínicos.

O diagnóstico das neoplasias colorretais baseia-se nos achados clínicos, como

ultrassonográficos, radiográficos e colonoscópicos. A colonoscopia é o exame preferencial para

o diagnóstico do câncer colorretal, se durante os exames forem detectados pólipos eles podem

17

ser retirados naquele momento. O exame radiológico com contraste normalmente é realizado

quando não for possível a realização da colonoscopia ou se existir algum tipo de

contraindicação para tal exame (CORDEIRO et al., 2001). O diagnóstico definitivo para doença

é fornecido por meio de uma biopsia, feito através da colonoscopia, o padrão ouro para

diagnóstico (ANDRADE; BARRETO, 2010).

Figura 9. Alterações das formas moleculares e morfológicas do adenoma-carcinoma.

Fonte: Robbins & Contran – Patologia: bases patológicas das doenças. Jerrold R. Turner, 2010.

Também são utilizados no estadiamento do carcinoma colorretal a tomografia

computadorizada, ressonância magnética e ultrassom transretal. A tomografia computadorizada

é um ótimo método de estadiamento pré-operatório, possibilitando a detecção de tumores e

metástases. Esse exame de imagem apresenta 85% a 90% de precisão no diagnóstico, enquanto

a ressonância magnética apresenta cerca de 58% de precisão para o estadiamento local do

câncer colorretal. Dentre os exames de imagem utilizados no diagnóstico do câncer colorretal,

o ultrassom transretal é considerado o exame de padrão ouro para estadiamento da doença, pois

ele é capaz de detectar qualquer anormalidade presente na parede retal, entretanto esse exame

apresenta uma sensibilidade que varia entre 83% a 97% (MEGIBOW et al., 2015).

O sistema de estadiamento do câncer colorretal é baseado no TNM (tumor/status

linfonodal/presença ou ausência de metástases na corrente sanguínea). O sistema TNM é

fundamental para determinar o tratamento de cada indivíduo e analisar o prognóstico do mesmo.

Inicialmente, o TNM era utilizado para indicar apenas o prognóstico da doença, porém com o

decorrer do tempo sua função foi expandida e ele passou a interferir na escolha do tratamento,

assim aumentando a taxa de sobrevida dos pacientes (TEMPO NETO, 2008).

18

6.4 Tratamento das neoplasias colorretais

O paciente ao ser diagnosticado com câncer colorretal pode ser submetido a quatro

tipos de tratamento: cirúrgico, radioterápico, imunoterapico e quimioterápico. Tratamentos

alternativos eventualmente podem também ser instituídos. A idade do paciente não interfere na

escolha do tratamento, embora indivíduos idosos sejam, algumas vezes, privados de cirurgia e

tratamento sistêmico (NITSCHE et al., 2014).

O tratamento cirúrgico é o método terapêutico mais utilizado no estágio inicial da

doença, podendo ser realizado por diferentes técnicas: colectomia aberta, colectomia

laparoscópica assistida e ressecção cirúrgica para lesões disseminadas.

Colectomia aberta: esse tipo de procedimento cirúrgico remove parte do cólon e os

gânglios linfáticos próximos através de uma única incisão no abdome. Quando acontece

a retirada parcial do cólon, o método é denominado de colectomia parcial ou ressecção

segmentar. Se for necessário a retirada de todo o cólon, o método recebe o nome de

colectomia total.

Colectomia laparoscópica assistida: ao contrário da colectomia aberta, esse

procedimento é realizado por diversas incisões menores, por onde será removida a parte

do cólon afetado e os linfonodos, com auxílio de instrumentos guiados por laparoscópio.

Se o tumor for muito grande, é necessária a colocação de um stent no interior do

intestino para mantê-lo aberto durante a cirurgia. Se não for possível a inserção do stent

ou se o tumor causou danos no cólon, é realizado a cirurgia imediatamente.

Cirurgia para doença disseminada: se as lesões estiverem disseminadas para outras

áreas, causando lesões pulmonares e hepáticas, é realizada uma cirurgia para removêlas. Este procedimento é realizado somente se o tumor do cólon foi ou será removido

também (FERREIRA; KLEINUBING; PINHO, 2006; INSTITUTO ONCOGUIA,

2015).

A radioterapia é um tratamento à base de radiação ionizante com finalidade de matar

células neoplásicas ou impedir sua vasta proliferação. Existem dois tipos de radioterapia: a

externa e a interna. Na radioterapia externa, o procedimento é realizado fora do corpo com uma

máquina que envia radiação para o tumor, enquanto a radioterapia interna usa substâncias

19

radioativas seladas em fios, agulhas, sementes ou cateteres que são colocados próximo ao tumor

ou diretamente nele (BARG; FAHRION; MAYFIELD, 2015).

No tratamento do câncer colorretal, a radioterapia é realizada quando o tumor está

invadindo um órgão interno ou o peritônio. Além disso, ela é utilizada também para tratar a

disseminação da doença, que na maioria das vezes ocorre nos ossos e cérebro. É bastante

comum que seja utilizada a radioterapia antes da cirurgia, para que seja diminuído o risco de

recidiva na região pélvica, ou para aliviar os sintomas, como obstrução intestinal, sangramento

ou dor, em pacientes que não possuem condições clínicas para cirurgia (INSTITUTO

ONCOGUIA, 2015).

A imunoterapia no tratamento do câncer é baseada na utilização de anticorpos

monoclonais produzidos em culturas celulares e injetados no paciente, ajudando na ação do

sistema imune em relação à produção de anticorpos (GIACOMINI, 2012). Esse tipo de terapia

consiste na produção de anticorpos que atuarão contra antígenos tumorais. O anticorpo possui

a capacidade de se ligar a um antígeno de uma célula ou tecido tumoral, carregando um agente

terapêutico, sendo assim uma grande ferramenta para indústria farmacêutica, para aumentar a

ação dos fármacos e diminuir possíveis efeitos colaterais (RODRIGUES et al., 2012).

Segundo relatos de Giacomini (2012), os anticorpos levarão as células tumorais à

apoptose, à ativação de anticorpos que dependem da citotoxicidade celular e ao bloqueio de

receptores de fatores de transcrição e ativação de complemento. Desse modo, os imunoterápicos

trazem maiores benefícios aos pacientes em virtude da baixa toxicidade, quando comparado

com tratamentos comuns, como quimioterapia antineoplásica e radioterapia.

Na terapia do câncer colorretal, são comumente utilizados os anticorpos bevacizumab

e cituximab. O bevacizumab é um anticorpo monoclonal humanizado que possui função de

inibir a proteína VEFG (Vascular Endotelial Growth Factor), impedindo-a de se ligar ao

receptor de VEFG. Essa proteína é responsável pela estimulação da angiogênese e regulação da

permeabilidade vascular. Em condições patológicas a permeabilidade endotelial é um

importante fator para o crescimento e propagação do tumor, devido extravasamento das células

plasmáticas para o espaço extracelular, as quais auxiliarão na formação de novos vasos

(CAPONERO; SECOLI; TONON; , 2007). O anticorpo cituximab se liga a porção extracelular

do receptor de crescimento epidérmico. Tal ligação inibirá a fosforilação do EGFR (Epidermal

Growth Factor Receptor) e a cadeia de eventos bioquímicos que resulta em estímulo à

proliferação celular, assim diminuindo a proliferação de células neoplásicas (DI SIENA;

VIEIRA, 2009).

20

Os tratamentos alternativos podem ser realizados em pacientes com câncer para

promover o bem estar do paciente durante o tratamento químico. A medicina tradicional chinesa

(acupuntura) representa um grande tratamento de suporte para o câncer, oferecendo melhor

qualidade de vida ao paciente. Na prática da acupuntura não é só o câncer o alvo principal do

tratamento, mas sim o paciente como um todo. Esse método de terapia será responsável pela

estimulação do sistema imunológico, além de atuar amenizando os sintomas da doença e dos

efeitos colaterais dos tratamentos convencionais (INTELIZANO, 2004).

Outro tratamento alternativo para o câncer é o uso de chá verde. No Oriente os índices

de câncer de cólon e reto são menores que no Ocidente, devido ao consumo do chá verde à base

de Camellia sineasis. Esse fenômeno é justificado pelos flavonoides e outros compostos

fenólicos que estão presentes no chá verde (BRANDÃO et al., 2010).

Todavia, o uso de determinadas ervas para obtenção do chá verde, não foram

comprovadas clinicamente, ou seja, esses métodos podem comprometer a saúde do paciente e

muitas vezes trazer efeitos colaterais potencialmente fatais. Em diversos casos, pacientes

aderem à terapia por meio de cartazes nas ruas ou através da internet, abandonando o tratamento

indicado pelo seu médico, por acreditar nas falsas esperanças que essas propagandas

proporcionam. Por isso, é importante que o paciente siga as orientações dadas pelo médico para

que sejam evitados possíveis transtornos durante o tratamento (INCA, 2015).

O principal tratamento das neoplasias colorretais é a quimioterapia antineoplásica

(SAWADA et al., 2009), que será abordado em detalhes a seguir.

6.5 Quimioterapia antineoplásica

A utilização de quimioterápicos é outro método terapêutico que constitui uma das mais

frequentes escolhas para cura, controle e paliação do câncer. A quimioterapia utiliza compostos

químicos para o tratamento de doenças causadas por agentes biológicos. Quando aplicada ao

tratamento de neoplasias, esta recebe o nome de quimioterapia antineoplásica ou antiblástica

(INCA, 2015).

De acordo com dados do INCA (2015), o primeiro quimioterápico com finalidade de

destruir células neoplásicas foi desenvolvido a partir do gás mostarda, na 2ª Guerra Mundial.

Após a exposição dos soldados a este agente, observou-se o desenvolvimento de hipoplasia

medular e linfoide, desse modo, levando a administração desse agente para o tratamento de

linfomas malignos.

21

Esse método de tratamento envolve o uso de substâncias citotóxicas que são

administradas por via sistêmica (endovenosa) e classificadas de acordo com sua finalidade

(SAWADA et al., 2009). As drogas utilizadas para combater as neoplasias caracterizam-se por

interromper ou conturbar importantes etapas da reprodução celular, levando as células que estão

em fase de duplicação à morte. Porém, as etapas de bloqueio da reprodução celular ocorrem

tanto em células malignas quanto em células normais do hospedeiro, dessa forma resultando

em baixo índice terapêutico e elevados danos aos tecidos funcionais, devido à elevada

toxicidade (SILVA, 2010).

Os agentes utilizados na terapia do câncer, como dito anteriormente, afetam tanto as

células malignas quanto as normais, todavia os danos maiores ocorrerão em células malignas

devido a diferença entre os processos metabólicos dessas células em relação às normais

(SCHULZE, 2007).

Schulze (2007) explica ainda, que as drogas utilizadas nessa terapêutica produzem

efeitos por meio de diversos mecanismos. Nas células, são criadas condições adversas que

influenciam no impedimento do crescimento e da replicação celular. Os mecanismos de tais

agentes se dão pelo distúrbio da produção de enzimas essenciais, pela inibição da síntese de

DNA, RNA e proteínas, além do impedimento da mitose celular.

O uso racional de agentes antineoplásicos surgiu a partir da compreensão do ciclo

celular das células tumorais. Diversos agentes citotóxicos atuam promovendo danos ao DNA

das células. As neoplasias de lento crescimento, como é o caso do carcinoma de cólon,

respondem menos aos fármacos de ciclo específico. Os agentes de maior ação nesse caso, são

os que produzem elevados níveis de lesão do DNA (agentes alquilantes) ou os de alta

concentração no interior das células por períodos mais prolongados (CHABNER, 2012).

De acordo com Chabner (2012), cada ponto de transição do ciclo celular e proteínas

específicas, como p53 e chk-1 e 2, acompanham a integridade do DNA e se detectada uma lesão

neste, as proteínas p53 e chk-1 e 2 podem iniciar um processo de reparo do DNA, ou podem

levar as células à apoptose, caso ocorra presença de uma lesão maior.

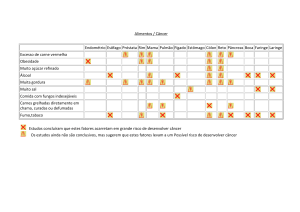

Em sua maioria, as drogas anticancerígenas atuam sobre células que estão no ciclo

celular, que compreende as fases G1, S, G2 e M (mitose) (Fig. 10). Algumas dessas drogas,

agem de forma dependente do ciclo, ou seja, necessitam da proliferação celular para realizar

seus efeitos citotóxicos. Outras drogas atuam preferencialmente em uma fase específica do ciclo

celular, como é o caso do metotrexate e etoposide, drogas específicas de fase S e G2

respectivamente. Existem ainda aquelas tóxicas em qualquer fase do ciclo, dando origem a

22

agentes dependentes do ciclo fase não-específico, como o caso da mostarda nitrogenada

(WANNMACHER, 2015).

Figura 10. Ação dos agentes quimioterápicos antineoplásico no ciclo celular.

Fonte: Química Nova – Câncer e agentes antineoplásico ciclo-celular específicos e ciclo-celular não específicos

que interagem com o DNA: uma introdução. de Almeida et al., 2005.

Segundo Chabner (2012), o DNA possui grande importância na identidade e

funcionalidade da célula, e seus mecanismos evoluíram para monitorar sua integridade. Em

uma célula com função de controle normal, a lesão no DNA ocorrida por fármacos ativa a

apoptose quando a célula alcança o limite entre as fases G1/S ou G2/M do ciclo celular. Em

casos de mutação ou da falta do produto do gene p53 (ou de outra proteína controle), ou se

houver falha nas funções do ponto controle, as células lesionadas não serão encaminhadas para

a via de apoptose, elas continuarão no processo do ciclo celular, através das fases S e mitose.

As células-filhas surgirão mutadas e resistentes aos fármacos, e como consequência ocorrerão

alterações na cinética do ciclo celular e dos pontos de controle, estabelecendo fatores críticos

na definição da sensibilidade por agentes citotóxicos e percepção do sucesso ou reprovação de

novos agentes.

Segundo Azevedo, de Barros e Müeller (2004), a quimioterapia antineoplásica pode

ser classificada em quatro tipos: curativa, adjuvante, neoadjuvante e paliativa.

Quimioterapia curativa: este meio terapêutico é utilizado no objetivo de conseguir o

controle completo do tumor.

23

Quimioterapia adjuvante: terapêutica utilizada em pacientes com risco de recorrência

após tumor primário ter sido removido por meio cirúrgico. O maior objetivo desse meio

é tratar a lesão residual microscópica ao nível sistêmico, de forma que seja iniciada o

mais breve possível. Esse é o tipo de quimioterapia mais utilizado em carcinomas

colorretais.

Quimioterapia neoadjuvante: utiliza-se para redução parcial do tumor, porém sendo

combinado com outra terapêutica para obtenção de sucesso no tratamento. Exemplo:

quimioterapia pré-operatória para carcinomas de reto.

Quimioterapia paliativa: estando de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a

quimioterapia paliativa melhora os sintomas relacionados ao tumor, apesar de ser um

tratamento no qual o impacto da intervenção é insuficiente para ressaltar um expressivo

aumento de sobrevida (AZEVEDO; DE BARROS; MÜELLER, 2004).

A quimioterapia, normalmente, é bem aceita pelo paciente e seus efeitos são

controlados com dosagens apropriadas e uso criterioso de outros fármacos, como os

antieméticos, por exemplo (SAWADA et al., 2009). O tratamento para um tumor é protocolado

de acordo com sua gravidade, seu poder de disseminação, condições gerais do paciente, o

comportamento biológico do tumor e sua localização. A quimioterapia provoca grandes

transformações na vida dos pacientes que a recebem, alterando tanto seu estado físico quanto

emocional, além de sua rotina. A rotina de seus familiares também é afetada. Embora a

quimioterapia traga à rotina dos pacientes sentimentos como ansiedade, medo, tristeza e

depressão, ela é encarada como fonte de vida (CICOGNA et al., 2010).

Todavia, devido sua alta taxa de toxicidade, esse tipo de tratamento traz alguns efeitos

sobre o paciente, como imunossupressão, náuseas e vômitos, alopecia, toxicidade hepática,

renal e pulmonar, além de esterilidade. Esses efeitos adversos fazem com que o paciente se

recuse a continuar os ciclos quimioterápicos, devido a diminuição da qualidade de vida

relacionada à saúde (SAWADA et al., 2009).

6.6 Classe dos quimioterápicos antineoplásicos

Existem algumas principais classes de quimioterápicos antineoplásicos que podem ser

utilizados no tratamento de diversas neoplasias, podendo ser relacionados: agentes alquilantes;

agentes antimetabólitos e agentes de produtos naturais (ALMEIDA et al., 2005).

24

Os quimioterápicos antineoplásicos mais antigos e mais utilizados no tratamento das

neoplasias são os agentes alquilantes. Esses agentes além de interagirem com o DNA, não são

ativos apenas no processo da divisão celular (ALMEIDA et al., 2005). Tal medicamento tem

como ação principal, atingir o ciclo celular, interrompendo ou conturbando importantes etapas

da proliferação celular, e consequentemente resultado na morte de células em duplicação

(FERDINANDI; FERREIRA, 2009).

Segundo Ferdinandi e Ferreira (2009), assim como todos os agentes anticâncer, os da

classe alquilantes são tóxicos para qualquer tecido que tenha rápida proliferação, possuindo

características de alto índice mitótico e ciclo celular curto. Desse modo, é comum que ocorram

reações adversas de efeitos hematológicos, como leucopenia, plaquetopenia e anemia.

Bem parecido com os agentes alquilantes, os agentes de complexos de coordenação de

platina possuem vasta atividade antineoplásica, tornando-se base para tratamento de diversas

neoplasias (CHABNER et al., 2012). A cisplatina, o primeiro agente de complexo de platina é

altamente eficaz no tratamento de neoplasias, pois ao entrar na célula, o fármaco sofre ações de

hidrólise para formar espécies ativas que vão agir de forma rápido em alvos celulares. No

tratamento de neoplasias colorretais é utilizado o análogo de cisplatina, a oxaliplatina (NEVES;

VARGAS, 2011).

Os agentes antimetabólitos são muito utilizados no tratamento de neoplasias

colorretais. Esses agentes agem influenciando reações enzimáticas, retardando os processos

celulares, incluindo a divisão celular (COPPOC, 1995).

No tratamento do câncer colorretal são comumente utilizados antimetabólitos análogos

de pirimidinas, que funcionam inibindo a síntese de DNA e criando análogos desses

precursores, facilitando a entrada desses nas células tumorais, os quais são ativados por enzimas

intracelulares. Os primeiros análogos de pirimidina bem-sucedidos é o 5-fluorouracil e a

capecitabina (CHABNER et al., 2012).

Alguns anticancerígenos possuem propriedade de atuar de forma direta no DNA das

células, ou de forma indireta, por meio de inibição de função metabólica do DNA. Dentro da

classe dos agentes de produtos naturais estão os análogos de camptotecina, que possuem ação

sobre a enzima DNA topoisomerase I, inibindo a ação dessa enzima (BRANDÃO et al., 2010).

Brandão et al. (2010), apontam ainda que esses mecanismos promovem a quebra de

uma das fitas de DNA, fazendo com que essa fita, gire em torno da fita perfeita, assim reduzindo

a tensão torcional da molécula. As camptotecinas, nesse caso, atuam inibindo a religação do

DNA depois da quebra realizada pela topoisomerase I. Um exemplo dessa classe de

antineoplásico utilizados no tratamento de neoplasias colorretais é o irinotecano.

25

6.7 Mecanismo de ação dos quimioterápicos antineoplásicos utilizados no tratamento de

neoplasias do cólon e reto

Inicialmente, a terapia adotada para neoplasias colorretais era constituída por apenas

um antineoplásico, o 5-fluorouracil ou 5-FU. Com o passar dos anos, a terapêutica foi

modificada com a inclusão de outros agentes, proporcionando uma melhora na resposta do

paciente (CAPONERO; SECOLI; TONON, 2007).

Ainda de acordo com dados de Caponero, Secoli e Tonon (2007), com o passar do

tempo o 5-FU foi combinado com outra droga, o ácido folínico-leucovorin (LV), que age como

modulador bioquímico. Em seguida, novos agentes foram incluídos no mercado para melhor

obtenção do tratamento, como irinotecano e oxaliplatina, além dos anticorpos monoclonais.

6.7.1 Oxaliplatina

A oxaliplatina (Eloxatin) é um composto de platina, diaminociclo-hexano, que induz

a ligação entre 2 hélices de DNA, assim como os agentes alquilantes. Os compostos de platina

se ligam ao DNA e agem como os alquilantes, inibem a replicação do DNA e induzem a

apoptose das células, tanto as que estão em mutação, quanto as normais. No tratamento das

neoplasias colorretais metastáticas podem ser utilizados combinações de agentes para uma

melhor obtenção de resultado no tratamento e benefício clínico do paciente, o 5-fluorouracil e

o ácido folínico, uma vez que a administração de um único fármaco apresentava função limitada

no trabalho. (MAYER; WOLPIN, 2008).

A dose recomendada da oxaliplatina quando combinada com o flourouracil e

leucovorin (FOLFOX) é de 85 mg/m², por via endovenosa, durante um período de 2 a 6 horas.

Em pacientes em estágio avançado, a adição da oxaliplatina com FL (FOLFOX), aumentou a

perspectiva de resposta no tratamento, apresentando redução de 50% no tamanho do tumor,

além de aumentar, em média, 20 meses da sobrevida global (UNIMED BH, 2015).

6.7.1.1 Efeitos adversos da Oxaliplatina

Assim como todo fármaco antineoplásico, a oxaliplatina induz à toxicidade do

organismo. A toxicidade mais relevante é a neurotoxicidade sensorial, que pode ser manifestada

de duas formas distintas. Sua manifestação é aguda, com tremores relacionados ao frio e

26

neuropatia sensorial, que ocorre de forma transitória, não durando mais que 7 dias após a

administração do fármaco (GROTHEY et al., 2011).

Por não causar toxicidade renal e a hematotoxicidade ser mínima, a toxicidade da

oxaliplatina se torna distinta das demais platinas. Desse modo, é registrado também, como

efeito adverso disestesia faringolaringeal, espasmos na mandíbula e câimbras musculares, que

podem ou não se apresentar com rigidez nas mãos ou pés, ou dificuldade para segurar coisas,

como por exemplo a maçaneta de uma porta (ROTEA; YOSHIKAWA, 2015).

A neurotoxicidade causada pela oxaliplatina está associada também a neurotoxicidade

crônica, que se caracteriza por falta de sensibilidade e formigamento de mãos e pés. Esses

efeitos são causados pelas doses cumulativas do antineoplásico (GROTHEY et al., 2011).

Existem outras complicações que estão associadas ao uso da oxaliplatina: ascite,

esplenomegalia, plaquetopenia e sangramento de varizes esofagianas e hemorroidárias. É

comum também ocorrer hipertensão portal devido as lesões hepáticas causadas pelo longo

tempo de exposição e a dose cumulativa da oxaliplatina (MELO; OLIVEIRA, 2011).

6.7.2 5-fluorouracil e Capecitabina

O agente 5-fluorouracil é um agente antitumoral muito utilizado no tratamento de

diversos adenocarcinomas, inclusive nos do trato digestivo, como é o caso do adenocarcinoma

colorretal. Na maior parte dos casos, o uso do 5-fluorouracil no tratamento do câncer colorretal

é realizado de forma combinada com outros fármacos, como leucovorin, irinotecano e

oxaliplatina (KUEBLER; GRAMONT, 2003; LONGLEY et al., 2003; PERA et al., 2011).

Esse agente antitumoral é convertido em um matabólito ativo, o FdUMP (monofosfato

fluorodesoxiuridina), um grande inibidor de síntese de DNA. Esse antimetabólito ativo, o

FdUMP, forma um complexo, junto com a enzima de timidilato sintase (TS). A adição de uma

terapia exógena, por meio de ácido fólico, no caso leucovorin (LV), provocará aumento no grau

da inibição do TS, auxiliando, assim, na formação de complexos ativos de f-FU com a enzima.

Desse modo, o 5-FU combinada com leucovorin (5-FU/LV) atua de forma mais eficaz que se

utilizada uma monoterapia de 5-FU (PANCZYK, 2014).

Ainda segundo Panczyk (2014), o tratamento com 5-FU é mais barato do que com

outros fármacos, por isso, em alguns casos pode ser individualizada em vários pacientes com

câncer colorretal, fator que será determinado de acordo com a resposta do paciente ao

tratamento com o agente. Embora sejam significativos os progressos na compreensão do

27

mecanismo de ação do 5-FU, a identificação de marcadores de potencial desse fármaco, e a

eficácia do tratamento, ainda são objetivos de constantes análises.

A capecitabina é outro antineoplásico antimetabólito, análogo de pirimidina, de uso

por via oral recomendado para o tratamento de câncer de cólon e reto, além de câncer de

estômago e de mama. Esse medicamento é um pró-fármaco (carbamato de fluoropirimidina) de

administração oral de 5’-DFUR (5-deoxi-5’-fluorouridina), o qual será convertido, através de

enzimas, in vivo para formar 5-FU (MARTINS, 2013).

Logo após a administração da capecitabina, a droga é absorvida de forma rápida no

trato gastrintestinal, formando seus metabólitos. Os metabólitos desse agente antitumoral (5’DFCR e 5’-DFUR, e 5-FU) estão ligados a proteínas, especialmente a albumina. Quando no

fígado, a capecitabina é metabolizada em 5’-DFCR pela caboxilesterase hepática, e em seguida,

pela ação da citidina desamina, enzima presente no fígado e tecidos tumorais, assim

convertendo a 5’-DFCR em 5’-DFUR. A próxima conversão da capecitabina, o 5-FU, ocorre

no tumor, pela ação do fator angiogênico associado ao tumo, Thypase, reduzindo a exposição

dos tecidos sadios do organismo ao 5-FU (LUNARDI et al., 2009).

De acordo ainda com Lunardi et al (2009), a maior função desse antineoplásico é

impedir a formação de componentes essenciais para síntese de DNA, como timidilato formado

a partir de uracil; esse fármaco interfere também na síntese de RNA e proteínas celulares. Assim

como outros antineoplásicos, a capecitabina pode ser combinada com outros agentes. Para o

tratamento do câncer colorretal, ela pode ser administrada com oxaliplatina, irinotecano ou de

forma isolada, como segue o quadro abaixo:

Quadro 1. Combinações de administração de capecitabina no tratamento do câncer colorretal.

CAPECITABINA + IRINOTECANO (ciclo de 21 dias)

Medicamentos

Dosagem

Via de

Dias de tratamento

administração

Capecitabina

1.000 mg/m²

VO

Dia 1 à Dia 14

Irinotecano

250 mg/m²

EV

Dia 1

CAPECITABINA + OXALIPLATINA (repete ciclo a cada 21 dias, no máximo por 6

ciclos)

Medicamentos

Dosagem

Via de

Dias de tratamento

administração

Capecitabina

1.000 mg/m²

VO

Dia 1 à Dia 14

28

Oxaliplatina

130 mg/m²

EV

Dia 1

CAPECITABINA (um ciclo a cada 3 semanas por 8 ciclos)

Medicamentos

Dosagem

Via de

Dias de tratamento

administração

Capecitabina

2.000 mg/m²

VO

Dia 1 à Dia 14

Fonte: Modificado de Lunardi et al., 2009.

6.7.2.1 Efeitos adversos do 5-fluorouracil e capecitabina

Assim como diversas drogas antineoplásicas, o uso do 5-FU causa efeitos colaterais

citotóxicos no paciente que incluem perda de peso e apetite, náuseas, fraqueza, alopecia e

diarreia em decorrência de lesões gastrintestinais, sendo este sinal o mais característico da

administração do 5-FU a longo prazo (GORGULHO, 2012). Outra reação comum que pode ser

causada pelo 5-FU é a estomatite ou inflamação da mucosa bucal (Fig. 11). A estomatite pode

acontecer devido a utilização de drogas antineoplásicas, por alergia ao medicamento ou pelo

contato da mucosa direto com o medicamento. Cerca de 40% dos pacientes que fazem o uso de

antineoplásicos desenvolvem complicações bucais, pois existem fármacos, como o 5-FU, que

devido sua ação, destrói células da mucosa, inibindo a mitose epitelial, ocasionando assim

atrofia e o desenvolvimento da estomatite (LOUREIRO et al., 2004).

Figura 11. Inflamação da mucosa bucal (mucosite) causada pela administração do agente 5-fluorouracil.

Fonte: http://medicinaemcasa.com/mucosite/

Além dos efeitos adversos comuns que os antineoplásicos, em especial o 5-FU

provoca, pode também ocorrer efeito de hiperpigmentação no paciente (Fig. 12). A reação de

29

hiperpigmentação pode acometer pele e unha dos pacientes, além dos cabelos e mucosas. Os

mecanismos da hiperpigmentação induzida por quimioterápicos são desconhecidos, por isso a

fisiopatologia exata varia de acordo com a droga em utilização (CRIADO et al., 2010).

Figura 12. Queratose actínicas após o uso do antineoplásico 5-fluorouracil.

Fonte: Criado et al., 2010.

O uso da capecitabina, assim como qualquer outro fármaco, traz efeitos adversos aos

pacientes, como diarreia severa e síndrome mão-pé, a qual se caracteriza por inchaço,

formigamento e avermelhamento nas palmas das mãos (Fig. 13) e pés (Fig. 14) (BONASSA;

SANTANA, 2005).

A síndrome mão-pé trata-se de uma reação cutânea tóxica que ocorre com frequência

em pacientes que fazem o uso de drogas antineoplásicas, em especial a capecitabina. A

síndrome mão-pé se caracteriza por dor, eritema, edema, além da descamação das mãos e pés.

Após o fim do tratamento é possível obter a cura da síndrome, porém esta só é possível se não

houver ulcerações localizadas (SIMÃO et al., 2012).

Ainda segundo afirmações de Simão et al (2012), outras complicações podem ser

observadas por decorrência da síndrome, um exemplo delas, mesmo que seja raro, é a infecção

por estafilococos ou bactérias gram-negativas, e ocorrência de erisipela.

30

Figura 13. Eritema causada por uso da capecitabina.

Fonte: Martins et al., 2013.

Figura 14. Evolução de lesões no pé, com edema e formação de feridas decorrentes do uso da capecitabina.

Fonte: Martins et al., 2013.

6.7.3 Irinotecano

O irinotecano é um derivado da camptotecina obtida a partir da madeira da

Camptotheca acuminata, uma árvore chinesa. Esse quimioterápico antineoplásico possui

significativa atividade no tratamento de diversos carcinomas, como o carcinoma colorretal,

podendo ser utilizado de forma combinada ou isoladamente (GRIVICICH et al., 2001).

O quimioterápico irinotecano é um fármaco de fase específica, atuando na fase S do

ciclo celular e interagindo com complexos celulares topo I. Esse fármaco inibe a ação da enzima

topoisomerase I, enzima importante do processo de multiplicação celular. O bloqueio de tal

31

enzima ocasionará erro na replicação da cadeia de DNA das células neoplásicas, levando-as a

apoptose. Porém, se administrado em altas concentrações, o irinotecano poderá matar outras

células, as que não fazem parte da fase S do ciclo celular, pois a morte de células fora dessa

fase está relacionada aos danos que ele traz ao DNA (VILLALONA-CALERO, 2002).

6.7.3.1 Efeitos adversos do irinotecano

Os efeitos adversos do irinotecano estão associados aos mesmos efeitos que diversos

antineoplásicos causam. O uso desse fármaco pode causar diversos distúrbios, assim como

descrito na Tabela 2 (ANVISA, 2015).

Tabela 2. Efeitos adversos causados pela administração do Irinotecano

DISTÚRBIOS CAUSADOS PELO IRINOTECANO

Diarreia tardia; Náusea; Vômito; Diarreia

Gastrintestinal

precoce acompanhado de cólicas abdominal;

Falta de apetite; Estomatite;

Astenia; Febre;

Geral

Anemia; Leucopenia; Neutropenia;

Hematológico

Alopecia;

Dermatológico

Angina pectoris; Trombose arterial;

Cardiovascular

Acidente vascular cerebral; Tromboflebite

profundo; Isquemia miocárdica;

Perda de peso; Desidratação

Metabólico e Nutricional

Fonte: Modificado de Anvisa, 2015.

32

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Atualmente existem diversos tratamentos para as neoplasias colorretais a fim de

proporcionar qualidade de vida ou obtenção de cura. Um dos tratamentos mais acessíveis a

qualquer portador de neoplasia é a quimioterapia antineoplásica, que possui a finalidade de

destruir as células que sofreram mutações e proliferaram acima da capacidade tecidual, as

células neoplásicas.

Os tratamentos quimioterápicos antineoplásicos são baseados em substâncias

citotóxicas e são administradas por via endovenosa. Esses medicamentos criam condições

adversas que irão impedir o crescimento e replicação das células neoplásicas. Eles possuem a

finalidade de conturbar ou interromper etapas importantes da reprodução celular, levando a

célula à apoptose.

A maior parte das drogas anticancerígenas utilizadas no tratamento das neoplasias

atuam sobre o ciclo celular, umas sendo dependentes deste, outras agindo preferencialmente

em uma fase específica do mesmo e outras que são tóxicas a qualquer fase deste ciclo. Porém,

não existem fármacos com mecanismos de ações específicos para células neoplásicas, ou seja,

as células normais também são afetadas durante o tratamento, sofrendo uma morte precoce.

Juntamente com seus benefícios, os agentes quimioterápicos causam efeitos colaterais

adversos ao paciente devido sua alta taxa de toxicidade e é comum que o paciente, em

determinado período se recuse a continuar o tratamento. Todavia, é importante que ele acate as

orientações fornecidas pelo médico, pois assim como o tratamento varia de acordo com o tipo

de câncer que o paciente possui, os efeitos adversos também irão variar de acordo com os

medicamentos administrados. Além disso, podem ser instituídos tratamentos de suporte

medicamentoso ou dietético, que podem amenizar estes efeitos.

33

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANDRADE, A. J. A.; BARRETO, J. B. P. Protocolo Clínico: Serviço de Proctologia – Câncer

Colorretal. Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão – Universidade

Federal

do

Maranhão,

2010.

Disponível

em:

<

http://www.saudedireta.com.br/docsupload/1340502219protocolo_ca_colorretal.pdf>. Acesso

em 11 de novembro de 2015.

ANVISA. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Irenax (cloridato de irinotecano).

Disponível

em:

<http://www.anvisa.gov.br/datavisa/fila_bula/frmVisualizarBula.asp?pNuTransacao=9545122

013&pIdAnexo=1861749>. Acesso em 07 de outubro de 2015.

ASSIS, Roseane Valeria Bicalho Ferreira. Rastreamento e Vigilância do Câncer Colorretal:

Guidelines Mundiais. v. 30, n. 2, p. 62–74, 2011. Disponível em:

<http://www.sbhepatologia.org.br/cientifico/ged/volume30/2/5.pdf>. Acesso em 20 de

fevereiro de 2015.

ARAI, M. et al. Mutations of the Ki-ras, p53 and APC genes in adenocarcinomas of the human

small intestine. International Journal of Cancer, v. 70, n. 4, p. 390–395, 1997. Disponível

em:

<http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/(SICI)10970215(19970207)70:4%3C390::AID-IJC3%3E3.0.CO;2-R/epdf>. Acesso em 24 de março de

2015.

AZEVEDO, D. R.; DE BARROS, M. C. M.; MÜELLER, M. C. Psicooncologia e

interdisciplinaridade: uma experiência na educação a distancia. Porto Alegre: Edipucrs,

2004.

BARBOSA, Alfredo José Afonso; RODRIGUES, Maria Aparecida Marchesan. Tubo

Digestivo. In: BOGLIOLO, Luigi; BRASILEIRO FILHO, Geraldo. Patologia. 8. ed. Rio de

Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. cap. 20. p. 703-766.

BARG, R.; FAHRION, C.; MAYFIELD, R. Colon Cancer. UCSF Medical Center. Disponível

em: <http://colorectal.surgery.ucsf.edu/conditions--procedures/colon-cancer-aspxc>. Acesso

em 08 de setembro de 2015.

BONASSA, E. M. A; SANTANA, T. R. Enfermagem em terapêutica oncológica. 3 ed - São

Paulo. Editora Atheneu, 2005.

BRANDÃO, H. N. et al. Química Farmacológica de Quimioterápicos Antineoplásicos

Derivados de Plantas. Química Nova, v. 33, n. 6, p. 1359-1369, 2010. Disponível em:

<http://scielo.br/scielo.php?pid=S0100-40422010000600026&script=sci_arttext>. Acesso em

10 de fevereiro de 2015.

34

BRASIL. Ministério da Saúde. A Situação do Câncer no Brasil. 2006. Disponível em:

<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/situacao_cancer_brasil.pdf>. Acesso em 20 de

março de 2015.

CAPONERO, R.; SECOLI, S. R.; TONON, L. M. Câncer colorretal : uma revisão da

abordagem terapêutica com bevacizumab. Rev. Brasileira de Cancerologia, v. 53, n. 2, p.

173–182, 2007. Disponível em: < http://www1.inca.gov.br/rbc/n_53/v02/pdf/revisao2.pdf>.

Acesso em 10 de setembro de 2015.

CARVALHO, H.F., RECCO-PIMENTEL, SM. A Célula. 2ª edição, Barueri, São Paulo:

Manole, 2007. 380p.

CARNEIRO, J.; JUNQUEIRA, L.C; Biologia celular e molecular. 9. ed. Rio de Janeiro.

Guanabara Koogan, 2012.

CARNEIRO, J.; JUNQUEIRA, L. C. Histologia básica. 11. ed. Rio de Janeiro: Guanabara

Koogan. 2008. 524p.

CICOGNA, E. D. C. et al. Crianças e adolescentes com câncer : experiências com a

quimioterapia. Rev. Latino-Am. Enfermagem. v. 18, n. 5, 2010. Disponível em: <

http://www.scielo.br/pdf/rlae/v18n5/pt_05.pdf>. Acesso em 30 de abril de 2015.

CHABNER, B. A. et al. Agentes Citotóxicos. In: BRUNTON, L. L.; CHABNER, B. A.;

KNOLLMANN, B. C. As Bases Farmacológicas de Goodman & Gilman. 12. ed. Porto

Alegre: Artmed, 2012. cap. 61. p. 1677-1729.

CHABNER, B. A. Princípios Gerais da Quimioterapia do Câncer. In: BRUNTON, L. L.;

CHABNER, B. A.; KNOLLMANN, B. C. As Bases Farmacológicas de Goodman & Gilman.

12. ed. Porto Alegre: Artmed, 2012. cap. 60. p. 1667-1675.

COPPOC, G. L. Chemotherapy of Neoplastic Diseases. In: ADAMS, H. R. Veterinary

Pharmacology and Therapeutics. 7. ed. United States of America, 1995. cap. 50. p. 10281049.

CORDEIRO, F., et al. Diagnóstico, Estadiamento e Tratamento Cirúrgico e Multidisciplinar do

Câncer Colorretal. Projeto Diretrizes – Associação Médica Brasileira e Conselho Federal

de Medicina. Disponível em: <http://projetodiretrizes.org.br/projeto_diretrizes/020.pdf>.

Acesso em 11 de novembro de 2015.

CRIADO, P. R. et al. Reações tegumentares adversas relacionadas aos agentes antineoplásicos

- Parte II. An. Bras. Dermatol, v. 85, n. 5, 2010. Disponível em: <

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0365-05962010000500002&script=sci_arttext>.

Acesso em 30 de outubro de 2015.

CUTAIT, G. et al. Genética do câncer colorretal ’ Genetics of colorectal câncer. Rev. Med (São

Paulo), v. 79, p. 45–64, 2000.

DE ALMEIDA, V. L. et al. Câncer e agentes antineoplásicos ciclo-celular específicos e ciclocelular não específicos que interagem com o DNA: Uma introdução. Quimica Nova, v. 28, n.

1,

p.

118–129,

2005.

Disponível

em:

35

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-40422005000100021>.

Acesso em 15 de maio de 2015.

DI SIENA, V. O.; VIEIRA, F. M. A. C. Câncer colorretal metastático: papel atual dos

anticorpos monoclonais e a individualização de seu uso. ABCD Arq. Bras. Cir. Dig, v. 22, n.

1,

2009.

Disponível

em:

<

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S010267202009000100010&script=sci_arttext>. Acesso em 01 de julho de 2015.

Disponível em: <http://www.gastrolab.net/pa-312.htm>. Acesso em 25 de maio de 2015.

Disponível em: < http://www.spmi.pt/21congresso/resumos_aceites_consulta.php?id=IMI-01107>. Acesso em 25 de maio de 2015.

Disponível em: < http://derival.com.br/doencas/doencas-do-colon/polipo-colorretal/>. Acesso

em 25 de maio de 2015.

Disponível em: < http://medicinaemcasa.com/mucosite/ >. Acesso em 22 de setembro de 2015.

Disponível em: <http://www.auladeanatomia.com>. Acesso em 01 de junho de 2015.

Disponível em: < http://desconversa.com.br/biologia/como-ocorrem-os-processos-de-mitosee-meiose/> Acesso em 11 de setembro de 2015.

FERDINANDI, D. M.; FERREIRA, A. A. Agente alquilantes: reações adversas e complicações

hematológicas. AC&T Científica, vol 1, n. 1, 2009. Disponível em: <

http://www.ciencianews.com.br/arquivos/ACET/IMAGENS/revista_virtual/hematologia/artda

miana2.pdf>. Acesso em 03 de agosto de 2015.

FERREIRA, L. C.; KLEINUBING, H.; PINHO, M. S. L. Tratamento Cirúrgico do Câncer

Colorretal: Resultados a Longo Prazo e Análise da Qualidade. Rev. Bras. Colo-proctol, v. 26,

n.

4,

p.

422-429,

2006.

Disponível

em:

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-98802006000400008>.

Acesso em 18 de outubro de 2015.

FERREIRA, F. O.; ROSSI, B. M. Câncer Colorretal Hereditário. 2009. Disponível em:

<http://www.hospcancericc.org.br/2009/painel/fotos/fck_upload/cncercolorretalhereditrioautoresbeneditomaurorossief

abiodeoliveiraferreira.pdf>. Acesso 23 de setembro de 2015.

FORTES, R. C.; OLIVEIRA, T. R. Hábitos Alimentares de Pacientes com Câncer Colorretal.

J. Health Sci. Inst., v. 31, n. 1, p. 59-64, 2013. Disponível em:

<http://www.unip.br/comunicacao/publicacoes/ics/edicoes/2013/01_janmar/V31_n1_2013_p59a64.pdf>. Acesso em 09 de abril de 2015.

GARTNER, Leslie P.; HIATT, James L. Tratado de histologia: em cores. Guanabara Koogan,

3ª edição. 2007.

GIACOMINI, G.; MENEZES, H. Técnicas e Perspectiva em Imunoterapia do Câncer. Rev.

Saúde e Pesquisa, v. 5, n. 3, p. 567-578, 2012. Disponível em:

<http://periodicos.unicesumar.edu.br/index.php/saudpesq/article/view/2172/1811>.

Acesso

em 15 de setembro de 2015.

36

GORGULHO, C. M. Efeito da concentração citostática de 5-fluorouracil sobre a

imunogenicidade de células de câncer colorretal murino MC-38. 2012, p. 8. Monografia

apresentada à Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho - Instituto de Biociências

de Botucatu para obtenção de grau de bacharel em Ciências Biológicas.

GRAY, Henry. Anatomia. 29ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan S.A., 1988.

GRIVICICH, I. et al. Irinotecan and Oxaliplatin: an review of the novel chemotherapeutic

options for the treatment of advanced colorectal cancer. Brazilian Journal of Medical and

Biological

Research,

v.

34,

p.

1087-1103,

2001.

Disponível

em:

<http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0100-879X2001000900001&script=sci_arttext>.

Acesso em 10 de agosto de 2015.

GROTHEY, A. et al. Intravenous Calcium and Magnesium for Oxaliplatin-Induced Sensory

Neurotoxicity in Adjuvant Colon Cancer: NCCTG N04C7. Journal of Clinical Oncology, v.

29, n. 4, p. 421-427, 2011. Disponível em: <http://jco.ascopubs.org/content/29/4/421.full>.

Aceso em 30 de outubro de 2015.

GUYTON, A.C.; HALL, J.E. Tratado de Fisiologia Médica. 11ª ed. Rio de Janeiro, Elsevier

Ed., 2006.

HC

BARRETOS.

Tratamento

do

câncer

colorretal.

Disponível

em:

<www.hcancerbarretos.com.br/pesquisas/88-paciente/tipos-de-cancer/cancer-colorretal/144tratamento-do-cancer-colorretal>. Acesso em 11 de maio de 2015.

INCA.

Quimioterapia.

Disponível

em:

<http://www.inca.gov.br/conteudo_view.asp?id=101>. Acesso em 21 de agosto de 2015.

INCA.

Tratamentos

alternativos:

mitos

e

verdades.

Disponível

em:

http://www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/e5f2fa004eb692fc881c9af11fae00ee/12_social.pd

f?MOD=AJPERES>. Acesso em 14 de outubro de 2015.

INSTITUTO ONCOGUIA. Tratamento cirúrgico do câncer de cólon. Disponível em:

<http://www.oncoguia.org.br/conteudo/tratamento-cirurgico-do-cancer-de-colon/542/180/>.

Acesso em 10 de maio de 2015.

INSTITUTO ONCOGUIA. Tratamento radioterátpico do câncer de cólon. Disponível em:

<http://www.oncoguia.org.br/conteudo/tratamento-radioterapico-do-cancercolorretal/544/180/>. Acesso em 10 de maio de 2015.

ITELIZANO, T. R. Acupuntura e medicina tradicional chinesa no tratamento do câncer.

Botucatu, 2004. 45p. Trabalho de conclusão de curso de Especialização em Acupuntura

Veterinária - Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia - Universidade Estadual Paulista

"Júlio de Mesquita Filho".

JOVILIANO,O.F.D. Anatomofisiologia do Cólon. In: ROCHA,J.J.R. Coloproctologia –

Princípios e Práticas. 1.ed.São Paulo: ATHENEU, 2005. Cap. 2, p.1-13.

37

KIM, Y. S. Molecular genetics of colorectal cancer. Digestion, v. 58 Suppl 1, n. 537, p. 65–68,

1997. Disponível em: <http://www.karger.com/Article/Pdf/201531>. Acesso em 15 de

fevereiro de 2015.