Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016

a revista do conhecimento humano publicada pela FACID

Teresina - PI

Semestral

ISSN 2358-3142

Página 1

Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016

Página 2

Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016

a revista do conhecimento humano publicada pela FACID

Teresina-PI

As opiniões e artigos expressos aqui são de inteira

responsabilidade dos autores.

Periodicidade Semestral

Rua Veterinário Bugyja Brito, 1354 - Horto Florestal

CEP: 64052-410 • Teresina (PI) • Brasil

Fone: (086) 3216-7900 / 3216-7901

www.facid.edu.br

Página 3

Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016

Revista Facid

http://www.facid.edu.br

[email protected]

Editor - responsável

Maria Helena Chaib Gomes Stegun

Projeto Gráfico

Castino Martins da Silveira e Luiz Carlos dos Santos Júnior

Revisão

Antonia Osima Lopes, Maria Helena Chaib Gomes Stegun, Maria Rosilândia Lopes de Amorim.

Jornalista Responsável

Marcos Sávio Sabino de Farias - MTB 1005

Impressão

Gráfica

Capa

Amanda Paiva e Silva Martins

Catulo Coelho dos Santos

George Mendes Ribeiro Sousa

Juciara Freitas Ribeiro

(Egressos do Curso de Publicidade e Propaganda da FACID)

Revista Facid: Ciência & Vida / Faculdade Integral Diferencial.

V. 12, N. 2, 2016 / Teresina: DeVry / FACID, 2016.

Semestral

ISSN 2358-3142

1. Pesquisa científica. 2. Desenvolvimento científico.

CDD 509

CDU 001.891

Página 4

Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016

a revista do conhecimento humano publicada pela FACID

Teresina-PI

FACID - Faculdade Integral Diferencial

Integral - Grupo de Ensino Superior do Piauí S/C Ltda.

Maria Josecí Lima Cavalcante Vale

Diretora Geral

Nivea Maria Ribeiro Rocha da Cunha

Coordenadora Geral Acadêmica

Maria Helena Chaib Gomes Stegun

Coordenadora de Pesquisa e Pós-Graduação

Conselho Editorial da Revista

Antonia Osima Lopes

Maria Helena Chaib Gomes Stegun

Hilris Rocha e Silva

Isabel Cristina Cavalcante Moreira

Maria do Carmo Bandeira Marinho

Maria Josecí Lima Cavalcante Vale

Nivea Maria Ribeiro Rocha da Cunha

Thais Barbosa Reis

Valéria de Deus Leopoldino de Arêa Leão

Bibliotecária

Marijane Martins Gramosa Vilarinho - CRB/3 – 1059

Página 5

Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016

Página 6

Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016

EDITORIAL

Página 7

Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016

Página 8

Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016

EDITORIAL

A Revista FACID Ciência & Vida chega ao seu décimo segundo número em 2016. Em seu

início, maio de 2005, a Revista era anual e impressa e em 2011, passou a ser semestral, hoje, além de

ser semestral, é online, facilitando o acesso ao seu conteúdo.

Parece simples ao relatar esta história, mas graças ao comprometimento de nossos

colaboradores ela continua como instrumento de socialização das pesquisas de nossos professores e

alunos, além de pesquisadores externos, evidenciando a contribuição científica nas soluções dos

problemas apresentados em cada área.

Nesta Edição, a Revista FACID Ciência & Vida traz doze artigos. Estes artigos, em sua maioria,

decorrem de pesquisas realizadas por professores e alunos da DeVry FACID do Programa de

Iniciação Científica e Tecnológica (PICT) e Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), avaliados

previamente no processo de submissão à publicação.

Os textos apresentados expressam estudos sobre problemas locais e discutem temas relevantes

e atuais, que nos auxiliam a pensar sobre os desafios contemporâneos. Dessa forma, a DeVry FACID

fortalece cada vez mais a pesquisa e cumpre o papel social de comunicar e disseminar a pesquisa.

Esperamos que essa publicação promova uma maior visibilidade à produção acadêmica local,

concorrendo para que ela seja socializada de forma ampla, não só em nossa cidade, mas no Brasil e

no mundo.

Boa leitura!

Maria Josecí Lima Cavalcante Vale

Diretora Geral DeVry Facid

Página 9

Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016

Página 10

Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016

SUMÁRIO

Página 11

Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016

Página 12

Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016

SUMÁRIO

ARTIGOS

INCIDÊNCIA DE ACIDENTES COM MATERIAL BIOLÓGICO EM

PROFISSIONAIS DE UM SERVIÇO MÉDICO DE URGÊNCIA

Fernanda de Moraes Ribeiro; Isabel Cristina Cavalcante Carvalho Moreira .....................

17

CONHECIMENTO DE ENFERMEIROS DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA

FAMÍLIA ACERCA DA VACINAÇÃO INFANTIL

Raquel Gomes Gonzalez; Amália de Carvalho Oliveira ...................................................

28

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE LEISHMANIOSE VISCERAL EM CAPITAIS

DA REGIÃO MEIO-NORTE DO BRASIL

Nataniel Sousa Santos Filho; Augusto César Evelin Rodrigues .........................................

36

PROCESSO DE CONTROLE MICROBIOLÓGICO DE DESINFECÇÃO DE

TUBETES ANESTÉSICOS

Diego Dantas Lopes Santos; Sâmmea Martins Vieira , Márcia Socorro da Costa Borba..

47

PREVALÊNCIA DE QUEILITE ACTÍNICA EM OPERÁRIOS DA

CONSTRUÇÃO CIVIL EM TERESINA-PI

Nathália de Maria Torres e Barros, Neiva Sedenho de Carvalho ......................................

56

AVALIAÇÃO DOS EFEITOS HISTOMORFOMÉTRICOS DE FOLÍCULOS

PRÉ-ANTRAIS DE OVÁRIOS DE RATAS EXPOSTAS À FUMAÇA DE

CIGARRO

Jadson Lener Oliveira dos Santos; Karinne Sousa de Araújo ...........................................

71

RESPONSABILIDADE CIVIL DO CIRURGIÃO-DENTISTA

Rafaela Dias e Silva; Márcia Socorro da Costa Borba ......................................................

78

INCIDÊNCIA E FATORES RELACIONADOS AO CÂNCER COLORRETAL

OBSTRUTIVO EM UM SERVIÇO MÉDICO PRIVADO DE TERESINA-PI

Érica Patrícia Sousa Reis Meneses, Norma Maria de Cássia Lima Sarmento Veloso

Martins, Walysson Toncantins Alves de Sousa ................................................................

86

EXPERIÊNCIA DE MULHERES NO PUERPÉRIO SOBRE O PARTO

NORMAL EM MATERNIDADES MUNICIPAIS DE TERESINA-PI

Iziane Bispo de Sousa Leal, Maria de Jesus Lopes Mousinho Neiva ...............................

94

PERFIL CLÍNICO E EPIDEMIOLÓGICO DE PACIENTES SOROPOSITIVOS

PARA HIV EM TERESINA-PI

Marina Aguiar Barreto Maia , Jonas Moura de Araújo ......................................................

104

Página 13

Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016

RELAÇÃO ENTRE A DEFICIÊNCIA, INSUFICIÊNCIA E NÍVEIS NORMAIS

DE VITAMINA D E RESISTÊNCIA INSULÍNICA EM PACIENTES DE UM

CENTRO MÉDICO DE TERESINA-PI

Manoel Ítalo Pinheiro Néri , Jonas Moura de Araújo ........................................................

114

COMPOSIÇÃO CORPORAL DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ATRAVÉS

DE BIOIMPEDÂNCIA ELÉTRICA TETRAPOLAR

Aldinês de Sousa Almeida , Jonas Moura de Araújo ..........................................................

126

NORMAS EDITORIAIS ................................................................................................

139

Página 14

Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016

ARTIGOS

Página 15

Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016

Página 16

Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016

INCIDÊNCIA DE ACIDENTES COM MATERIAL BIOLÓGICO EM PROFISSIONAIS DE

UM SERVIÇO MÉDICO DE URGÊNCIA

ACCIDENT INCIDENCE WITH BIOLOGICAL MATERIAL FOR

PROFESSIONALS OF AN EMERGENCY MEDICAL SERVICE

Fernanda de Moraes Ribeiro1,

Isabel Cristina Cavalcante Carvalho Moreira2

RESUMO

O ambiente de trabalho na área da saúde oferece muitos riscos aos profissionais de saúde, com

destaque ao risco biológico. A exposição a material biológico pode favorecer a aquisição de

microrganismos potencialmente infectantes presentes no sangue ou outros fluídos orgânicos. Nesse

contexto, o serviço de urgência se destaca por oferecer um ambiente vulnerável a riscos ocupacionais

O estudo objetivou verificar a incidência de acidentes com material biológico em profissionais que

atuam no serviço de atendimento médico de urgência. Tratou-se de um estudo descritivo de caráter

retrospectivo, com abordagem quantitativa, realizado em um Hospital de Urgência de Teresina-PI. A

amostra foi constituída de 55 Fichas de Notificação de Acidente de Trabalho registradas entre janeiro

e dezembro de 2014, disponibilizadas junto ao SESMT e o SINAN. Os dados foram organizados em

planilhas do Excel e agrupados na forma de gráficos e tabelas. A maioria das exposições ocupacionais

acometeu os profissionais técnicos de enfermagem (56,4%), gênero feminino (78,2%), na faixa etária

de 20-40 anos (78,2%), com ensino superior completo (50,9%) e vacinados (49,1%). O período do

dia em que os acidentes ocorreram foi pela manhã (52,7%). Em 74,5% dos casos o acidente foi

percutâneo, tendo o sangue como material envolvido em 45,5% destes. A agulha com lúmen foi

responsável por 27,3% dos acidentes, em circunstância do descarte inadequado de material

perfurocortante (20%) e durante a realização de procedimentos laboratoriais (20%). Espera-se que os

resultados deste estudo contribuam para que os trabalhadores em saúde possam refletir sobre formas

seguras para o desempenho de suas atividades.

Palavras chave: Incidência. Material Biológico. Profissional.

ABSTRACT

The working environment in healthcare offers many risks to health professionals, with emphasis on

biological risk Exposure to biological material may favor the acquisition of potentially infectious

microorganisms present in blood or other body fluids. In this context, the emergency department

distinguishes itself by offering a vulnerable environment to occupational hazards The study aimed to

determine the incidence of accidents with biological material for professionals working in emergency

medical service. This was a descriptive study of retrospective with a quantitative approach, performed

in an Emergency Hospital in Teresina-PI. The sample consisted of 55 sheets Work Accident

Notification registered between January and December 2014 provided by the SESMT and SINAN.

__________________

¹ Aluna do Curso de Medicina da Faculdade Integral Diferencial (FACID/DeVry).

Email: [email protected]

2 Enfermeira. Mestre em Enfermagem pela Universidade Federal do Piauí. Professora do Curso de Medicina da Faculdade Integral

Diferencial (FACID/DeVry)

Email: [email protected]

Página 17

Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016

Data were organized in Excel spreadsheets and grouped in the form of graphs and tables. Most

occupational exposures befell the technical nursing professionals (56.4%), female (78.2%), aged 2040 years (78.2%), university graduates (50.9 %) vaccinated (49.1%). The day of the period in which

the accident occurred was the morning (52.7%). In 74.5% of the cases the accident was percutaneous

taking blood as a material involved in 45.5% thereof. The needle lumen accounted for 27.3% of

accidents in case of improper disposal of sharps (20%) and while conducting laboratory procedures

(20%). It is expected that the results of this study have contributed to enable workers to reflect on

safe ways to carry out their activities.

Key words: Incidence. Biological material. Professional.

1 INTRODUÇÃO

O exercício profissional expõe os trabalhadores a riscos que podem acarretar vários tipos de

acidentes e doenças. Sendo assim trabalhadores da saúde não fogem à regra estando também expostos

a estes riscos ocupacionais (CANALLI, 2012). O ambiente de trabalho na área da saúde oferece

muitos riscos aos profissionais que nele atuam, com destaque ao risco biológico, considerado o

principal gerador de insalubridade a esses trabalhadores (FACCHIN, 2009).

A exposição a material biológico, seja ela por contato com fluidos corporais ou por lesões

causadas por instrumento perfurocortante durante o cuidado direto ou indireto de pacientes, pode

favorecer a aquisição de microrganismos potencialmente infectantes presentes no sangue ou outros

fluídos orgânicos (CDC, 2011). Segundo Valim e Marziale (2012), merece atenção devido aos sérios

problemas que causam, não apenas ao indivíduo exposto ao risco, mas para a família, a comunidade

e o Estado.

Nesse contexto, o acidente ocupacional com material biológico, deve ser tratado como

emergência médica, uma vez que para obter uma maior eficácia, as intervenções profiláticas devem

ser iniciadas logo após o acidente (BRASIL, 2010).

Dentre os setores mais insalubres ao trabalhador da saúde, o serviço de urgência se destaca

por oferecer um ambiente vulnerável a riscos ocupacionais e consequentes acidentes de trabalho,

afirmam Miranda e Stancato (2008). Acidentes são mais frequentes em ambientes com maior número

de pacientes, condições físicas precárias, escassez de recursos humanos e materiais, pois geram

grande sobrecarga e consequentemente maior número de acidentes (MEDEIROS, 2010).

O presente estudo teve como problema de pesquisa a incidência de acidentes com material

biológico em profissionais que atuam no serviço de atendimento médico de urgência. Como

hipóteses, verificou: se ocorria uma alta incidência de acidentes com material biológico envolvendo

profissionais que atuam no serviço médico de urgência; se os acidentes com material biológico

envolvendo profissionais que atuam no serviço de urgência se relacionavam ao uso inadequado e não

adesão de medidas de proteção e a sobrecarga de trabalho; e se, entre os profissionais envolvidos nos

acidentes com material biológico, estava o enfermeiro, o técnico de enfermagem, os estudantes da

área da saúde, o médico e o profissional da limpeza.

O estudo objetivou investigar a incidência de acidentes com material biológico em

profissionais que atuavam em um serviço de atendimento médico de urgência em Teresina-PI.

Também se propôs a identificar as situações de risco envolvidas nos acidentes com material biológico,

verificar qual a categoria profissional envolvida nos acidentes com material biológico no serviço de

urgência, detectar qual o tipo de exposição envolvendo material biológico, estabelecer o agente

causador da lesão, como também identificar qual a situação vacinal do profissional no momento do

acidente.

Página 18

Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016

2 METODOLOGIA

O projeto da pesquisa foi submetido à avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa da

Faculdade Integral Diferencial (FACID/DeVry) sendo aprovado sob o Protocolo nº 985.113. A

execução da pesquisa ocorreu de acordo com os princípios éticos da Resolução nº 466/2012 do

Conselho Nacional de Saúde (CNS) e normas complementares. Os dados foram coletados após a

assinatura do Termo de Compromisso para Uso de Dados (TCUD).

Foi realizado um estudo descritivo de caráter retrospectivo, com abordagem quantitativa,

mediante análise documental, realizada em um Hospital de referência no serviço de urgência da

cidade de Teresina-PI. Utilizou-se uma amostra de 55 Fichas de Notificação de Acidente de Trabalho

(FINAT), correspondentes a todas as notificações registradas entre janeiro e dezembro de 2014,

disponibilizadas junto ao Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) e o

Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN).

A coleta de dados ocorreu no período de maio a julho de 2015 utilizando um formulário

semiestruturado contendo as seguintes variáveis de interesse: sexo, faixa etária, escolaridade,

ocupação, hora e local do acidente, situação vacinal, tipo de exposição, material orgânico, agente

causador, circunstância do acidente.

Após a coleta, os dados foram organizados para análise estatística em uma planilha

eletrônica no programa Microsoft Office Excel 2010 e, posteriormente, submetidos a análise e

distribuição de frequência simples e percentual por meio de técnicas de estatística básica, com

subsequente confecção de gráficos e tabelas.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

No período de janeiro a dezembro de 2014 foram notificados e registrados no SINAN e

SESMT do Hospital estudado 55 acidentes com material biológico envolvendo diferentes

profissionais que nele trabalham. O Gráfico 1 apresenta a distribuição, segundo o gênero, dos

profissionais vítimas de acidentes envolvendo material biológico.

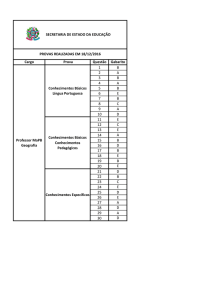

Gráfico 1 - Características, segundo o gênero, dos profissionais de um serviço de

urgência e emergência vítimas de acidentes com material biológico, Teresina-PI, 2015

Feminíno

Masculino

21,8% (12)

78,2% (43)

Fonte: RIBEIRO (2015)

De acordo com o Gráfico 1, 78,2% dos acidentes ocorreram em mulheres e 21,8% em

homens. Os dados obtidos mostraram resultado compatível com o encontrado na literatura, com o

predomínio dos acidentes em mulheres. No Estado de São Paulo, entre 2007 e 2010, foram notificados

33.856 acidentes, dos quais 76,2% envolveram a categoria feminina (SÃO PAULO, 2011). Marziale

et al (2007), em um estudo realizado no Hospital Universitário de Brasília, dos 107 acidentes

registrados, 83,3% dos trabalhadores envolvidos eram do sexo feminino.

Este resultado pode refletir a composição dos profissionais desta instituição de saúde. A

predominância de trabalhadores do sexo feminino em hospitais é confirmada na literatura,

Página 19

Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016

principalmente, devido ao grande contingente de mulheres na equipe de enfermagem, exposta à

ocorrência de acidentes de trabalho com material biológico (MARZIALE, NISHIMURA,

FERREIRA, 2004; NISHIDE, BENATTI, ALEXANDRE, 2004).

Quanto à faixa etária a maioria dos profissionais tinha entre 20-40 anos no momento da

exposição, conforme exposto na Tabela 1.

Tabela 1 - Características, segundo a faixa etária, dos profissionais de um serviço

médico de urgência vítimas de acidentes com material biológico,Teresina-PI, 2015

VARIÁVEIS

N

%

20 a 40 anos

43

78,2%

41 a 60 anos

12

21,8%

Faixa etária

Legenda: n, frequência absoluta; %, frequência relativa.

Fonte: dados da pesquisa (2015).

Os dados obtidos estão em consonância com a maioria encontrada na literatura com

predominância em adultos jovens. No estudo de Santos, Costa e Mascarenhas (2013), dos 268 casos

de exposição ocupacional com material biológico entre profissionais de saúde, notificados entre 2007

e 2011, na cidade de Teresina-PI, 40,3% ocorreram no grupo etário de 18 a 29 anos. A média de idade

dos profissionais de saúde acidentados foi de 33,3 anos, com uma mediana de 30 anos, no estudo

apresentado por Cassoli (2006). No Estado de São Paulo a maioria dos acidentados tinha entre 25 e

39 anos no momento da exposição (SÃO PAULO, 2011).

Ainda em concordância com os dados do estudo, Giancotti et. al (2014) verificaram que a

maior parte dos acidentes ocorreu entre trabalhadores de 20 a 30 anos (45,6%), seguidos por aqueles

de 31 a 40 anos (29,7%), resultado também semelhante ao encontrado por estudo realizado em um

Centro de Referência em Saúde do Trabalhador de Ribeirão Preto-SP, onde 37,3% dos acidentes

acometeram profissionais na idade entre 20 e 29 anos (CHIODI et.al, 2010). Resultado parecido foi

apresentado pelo estudo realizado por Silva et. al (2009), em Campos dos Goytacazes-RJ, onde 69,4%

dos acidentados situavam-se na faixa etária dos 20 aos 40 anos.

O Gráfico 2 apresenta a distribuição, conforme o grau de escolaridade, dos profissionais de

saúde vítimas dos acidentes envolvendo material biológico.

Gráfico 2 - Características, segundo a escolaridade, dos profissionais de um serviço

médico de urgência vítimas de acidentes com material biológico, Teresina-PI, 2015

50,9%(28)

Ensino Superior completo

14,5%(8)

Ensino Superior incompleto

27,3%(15)

Ensino Médio completo

3,6%(2)

Ensino Médio incompleto

3,6%(2)

Ensino Fundamental completo

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Fonte: RIBEIRO (2015)

Página 20

Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016

Em relação a variável escolaridade, o estudo aponta que 50,9% dos profissionais tinham

ensino superior completo. O resultado não é concordante com a maioria das pesquisas avaliadas.

Julio, Filardi e Marziale (2014) verificaram em estudo sobre acidentes de trabalho com material

biológico, desenvolvido em municípios de Minas Gerais, que de 460 acidentados 32,4% possuíam o

ensino médio completo, sendo os trabalhadores de nível superior responsáveis pela segunda maior

parcela de acidentados: 22,8%.

Para Medeiros (2010), avaliando os acidentes de trabalho nos profissionais de enfermagem

que atuam nas unidades de terapia e urgência, 55,8% dos acidentados afirmaram ter concluído o

ensino médio e 28,97% o superior completo.

O resultado deste trabalho, no que diz respeito ao grau de escolaridade dos profissionais,

deve estar relacionado ao fato da busca constante destes profissionais em concluírem uma graduação

com o intuito de assumirem cargos superiores em instituições hospitalares.

A distribuição da categoria profissional dos profissionais de saúde vítimas de acidentes com

material biológico consta na Tabela 2.

Tabela 2 - Características, segundo a categoria profissional, dos profissionais de um serviço

médico de urgência vítimas de acidentes com material biológico,Teresina-PI, 2015

VARIÁVEIS

N

%

Auxiliar de serviços gerais

7

12,7%

Técnico de Enfermagem

31

56,4%

Enfermeiro

7

12,7%

Estudante

7

12,7%

Médico

2

3,6%

Nutricionista

1

1,8%

Ocupação

Legenda: n, frequência absoluta; %, frequência relativa.

Fonte: dados da pesquisa (2015).

Do total de exposições com material biológico, houve predomínio dos profissionais da

enfermagem abrangendo técnicos de enfermagem, com 56,4%, e enfermeiros, com 12,7%; os

auxiliares de enfermagem neste estudo não tiveram representação em número de acidentes, isso

possivelmente refletindo a migração de categorias profissionais (Tabela 2). Destaca-se que no Brasil,

os profissionais de enfermagem são divididos em três categorias: enfermeiros; técnicos; e auxiliares

de enfermagem. Segundo o Conselho Federal de Enfermagem, os técnicos de enfermagem são a

maioria entre esses profissionais (40,4%), seguidos pelos auxiliares de enfermagem (40,1%) e

enfermeiros (18,7%) (COFEN, 2011).

Resultados semelhantes foram evidenciados em outras pesquisas. Em estudo realizado por

Almeida et.al (2015), de 461 indivíduos da área da saúde que sofreram exposição a material biológico

potencialmente contaminado, a maioria acometeu os profissionais da enfermagem, com 47,3% de

registros.

De acordo com Santos, Costa e Mascarenhas (2013) as exposições foram mais frequentes

entre auxiliares e técnicos de enfermagem com 67,2% dos casos, em menor proporção, identificaramse casos em enfermeiros (7,5%), trabalhadores da limpeza (6,7%), auxiliares e técnicos de laboratório

(3,4%) e médicos (3,4%). A predominância em profissionais de enfermagem ocorre, segundo Lima,

Oliveira e Rodrigues (2011), pelo maior tempo de contato desses profissionais com os pacientes e a

realização de maior número de procedimentos invasivos.

A distribuição quanto ao turno, o tipo de exposição e o material orgânico envolvido nos

acidentes consta na Tabela 3.

Página 21

Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016

Tabela 3 - Características, segundo a circunstância do acidente e o agente causador, dos

acidentes com material biológico em profissionais de um serviço médico de urgência,

Teresina-PI, 2015

VARIÁVEIS

N

%

Manhã

29

52,7%

Tarde

11

20,0%

Noite

13

23,6%

Não declarado

2

3,6%

Percutânea

41

74,5%

Mucosa (oral ou ocular)

11

20,0%

Pele íntegra

2

3,6%

Ignorado

1

1,8%

Sangue

25

45,5%

Líquido pleural

1

1,8%

Líquido ascético

5

9,1%

Fluido com sangue

2

3,6%

Soro/Plasma

4

7,3%

Turno do acidente

Tipo de exposição

Material orgânico

Secreção traqueal

1

1,8%

Ignorado

16

29,1%

Não declarado

1

1,8%

Legenda: n, frequência absoluta; %, frequência relativa.

Fonte: dados da pesquisa (2015).

O período do dia em que os acidentes ocorreram também foi levado em consideração,

verificando-se que 52,7% destes se deram no período da manhã. Em consonância com o resultado, a

pesquisa realizada por Ribeiro, Ribeiro e Lima Júnior (2010), percebeu-se que o turno de trabalho em

que mais ocorreu acidente foi o matutino (49%). O turno de maior ocorrência desses eventos foi o da

manhã, das 7h às 12h (46,4%) segundo Almeida e Benatti (2007) em seu estudo sobre exposições

ocupacionais por fluidos corpóreos.

A maioria das exposições ocorreu pela via percutânea (74,5%). Em Julio, Filardi e Marziale

(2014) 82,3% das exposições foram percutâneas. De 386 acidentes registrados em um hospital de

ensino do interior do Estado de São Paulo, as lesões percutâneas ocorreram em 79% dos casos

(MARZIALE et al., 2013). Vieira, Padilha e Pinheiro (2011) também constataram que a exposição

percutânea foi a mais incidente dentre os acidentes com material biológico, ocorridos na Grande

Florianópolis, no ano 2007, contabilizando 73% do total de exposições.

O sangue foi o material orgânico envolvido em 45,5% dos acidentes, no entanto, observouse uma frequência substancial do item “ignorado” (29,1%). Para Campos, Vilar e Vilar (2011) o

sangue respondeu por 78,6% das exposições a material biológico sofridas por trabalhadores de um

hospital de Campina Grande. Julio, Filardi e Marziale (2014), Valim e Marziale (2012), Vieira,

Padilha e Pinheiro (2011) estimaram que o sangue estivesse envolvido em 73,9%, 76%, 69,49%,

respectivamente, das exposições à material biológico.

A discriminação dos acidentes com material biológico conforme as circunstâncias do

acidente e o agente causador constam na Tabela 4.

Página 22

Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016

Tabela 04 - Características, segundo a circunstância do acidente e o agente

causador, dos acidentes com material biológico em profissionais de um serviço médico de

urgência, Teresina-PI, 2015

VARIÁVEIS

Circunstância do acidente

Administração de medicação

Aspiração traqueal

Desobstrução de acesso central

Descarte inadequado de material perfurocortante

Lavagem de material

Manipulação de medicação

Manipulação de frascos de soro

Procedimento Laboratorial

Procedimentos cirúrgicos

Punção Venosa/arterial

Reencape

Não declarado

Agente causador

Agulha com lúmen (luz)

Agulha sem lúmen

Lâmina ou lanceta

Intracath

Ignorado

Não declarado

n

%

6

2

2

11

2

1

1

11

9

4

2

4

10,9%

3,6%

3,6%

20,0%

3,6%

1,8%

1,8%

20,0%

16,4%

7,3%

3,6%

7,3%

20

14

11

3

1

6

36,4%

25,4%

20,0%

5,4%

1,8%

10,9%

Legenda: n, frequência absoluta; %, frequência relativa.

Fonte: dados da pesquisa (2015).

Entre as circunstancias, destacam-se aqueles acidentes que ocorreram em virtude do descarte

inadequado de material perfurocortante (20%) e durante procedimentos laboratoriais (20%). Em

estudo desenvolvido por Julio, Filardi e Marziale (2014), a principal circunstância envolvida foi o

descarte inapropriado de material perfurocortante em sacos de lixo ou em bancada, cama, chão, dentre

outros locais, perfazendo 29,7% dos casos. Já para Tipple et al (2013) a maioria dos acidentes ocorreu

durante a realização de procedimentos (64,4%).

Para Araújo et al (2012) 13,7% dos acidentes ocorreram relacionados ao descarte inadequado

de perfurocortantes e 13,3% relacionados à procedimentos laboratoriais, com destaque para o teste

de glicemia capilar. Este procedimento é considerado, segundo os autores, relativamente simples e,

talvez por isso, não se priorize os cuidados necessários quanto ao uso de equipamento de proteção

individual (EPI). Afirmam, ainda, que a alta prevalência dos acidentes relacionada ao descarte

inadequado de perfurocortantes ressalta a negligência ou o descuido quanto ao destino e

armazenamento de agulhas e outros perfurocortantes.

Quanto à circunstância do acidente, a administração de medicamentos (12,8%) teve maior

número de ocorrências, conforme o estudo de Kon et al (2011), embora a quantidade de dados

ignorados, em branco ou outros (28,1%%) possa ter prejudicado a fidedignidade das informações.

Vieira, Padilha e Pinheiro (2011) verificaram que os acidentes foram, em 32,20% dos casos,

decorrentes de procedimentos cirúrgicos, odontológicos e laboratoriais.

Na análise dos achados, constatou-se que a agulha com lúmen é o material mais

frequentemente envolvido em acidentes por material biológico, com 36,4% de ocorrências. Esses

achados são coerentes com a literatura que ressalta ser a manipulação de agulha o maior risco de

acidente por material penetrante entre trabalhadores hospitalares. Lapai, Silva e Spindola (2012), em

trabalho sobre a ocorrência de acidentes por material perfurocortante entre trabalhadores de

enfermagem intensivista, observaram que a agulha estava envolvida em 69,2% dos acidentes. Santos,

Costa e Mascarenhas (2013) encontraram a agulha como responsável por 74,2% das exposições

ocupacionais a material biológico

A avaliação da situação vacinal dos profissionais envolvidos nos acidentes com material

biológico está apresentada no Gráfico 3.

Página 23

Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016

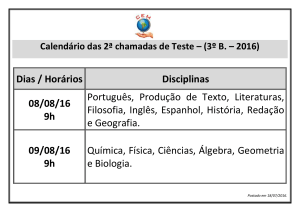

Gráfico 3 - Características, segundo a situação vacinal, dos profissionais de um

serviço médico de urgência vítimas de acidentes com material biológico, Teresina-PI, 2015

Vacinado

Não Vacinado

47,3%(26)

Ignorado

49,1%(27)

3,6%(2)

Fonte: RIBEIRO, 2015

Quanto à situação vacinal 49,1% dos profissionais eram vacinados no momento do acidente.

É importante destacar o alto índice apresentado no item “ignorado”, 47,3%, onde se relaciona ao não

preenchimento das fichas de notificação.

Lima et al (2012), analisando a frequência e o perfil dos acidentes com material biológico

entre estudantes de Odontologia, perceberam que na maioria dos casos, 92,9%, a vacinação contra

hepatite B estava presente. Araújo et al (2012) observaram que 64,7% estavam com o esquema

vacinal de hepatite B completo no momento do acidente. Para Kon et al., (2011), em um trabalho

desenvolvido em Curitiba, 79% dos trabalhadores acidentados apresentaram imunização para hepatite

B.

Em relação à imunização prévia contra hepatite B foi revelado, por Noronha et al (2012),

que 53.2% dos profissionais apresentavam imunização completa, 24.2% não estavam imunizados e

3.2% possuíam imunização incompleta. Quanto à situação vacinal contra a hepatite B, entre os

trabalhadores acidentados com material biológico na macrorregião de Florianópolis, no período de

janeiro a dezembro de 2007, registrou-se 37 casos (31%) de trabalhadores não vacinados ou com seu

estado vacinal ignorado e/ou em branco (VIEIRA; PADILHA; PINHEIRO, 2011).

4 CONCLUSÃO

Constatou-se no estudo que a incidência de acidentes ocupacionais com material biológico

foi alta, no período de janeiro a dezembro de 2014, com 55 acidentes registrados no Hospital campo

do estudo.

A maioria dos profissionais envolvidos era do gênero feminino, com idade entre 20 e 40

anos e com nível superior completo no momento do acidente. Dentre os profissionais destaca-se a

equipe de técnicos de enfermagem como a mais envolvida nos acidentes com material biológico. O

turno onde ocorreu o maior número de acidentes foi o diurno. A maioria dos profissionais relatou

contato de fluídos por via percutânea. O sangue esteve envolvido na maioria das exposições.

Em relação à circunstância do acidente, grande parte ocorreu em decorrência do descarte

inadequado de material perfurocortante e também durante a realização de procedimentos

laboratoriais, sendo a agulha com lúmen o principal agente causador. Quanto à situação vacinal, a

maioria relatou ser vacinado no momento do acidente, no entanto, um destaque deve ser dado ao

número considerável de notificações com este dado não preenchido.

Considerando-se a relevância, atualidade do tema e complexidade da assistência prestada

pelos serviços de urgência, espera-se que os resultados deste estudo possam contribuir para desvelar

a realidade desta situação, como também fornecer subsídios para que os trabalhadores do serviço

médico de urgência possam refletir sobre formas seguras para o desempenho de suas atividades.

Página 24

Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, M.C. M. et al. Seguimento clínico de profissionais e estudantes da área da saúde expostos

a material biológico potencialmente contaminado. Rev Esc Enferm, n. 49, v. 2, p. 261-266, 2015.

ALMEIDA, C. A. F. de; BENATTI, M. C. C. Exposições ocupacionais por fluidos corpóreos entre

trabalhadores da saúde e sua adesão à quimioprofilaxia. Rev Esc Enferm, São Paulo, v. 41, n. 1, p.

120-126, 2007.

ARAÚJO, T.M. et al. Acidentes de trabalho com exposição a material biológico entre profissionais

de enfermagem. Revista de Enfermagem Referência, Coimbra, v. 3, n.7, p. 7-14, 2012.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de DST, Aids e

Hepatites Virais. Recomendações para terapia antirretroviral em adultos infectados pelo HIV2008. Brasília: Ministério da Saúde, 2010.

CAMPOS, S. F.; VILAR, M. S. A.; VILAR, D.A. Biossegurança: Conhecimento e Adesão às

Medidas de Precauções Padrão num Hospital. Revista Brasileira de Ciências da Saúde, v. 15, n. 4,

p. 415-420, 2011.

CANALLI, R.T.C. Riscos Ocupacionais e Acidentes com Material Biológico em Profissionais de

Enfermagem da Saúde Coletiva. 2012. 190 f. Tese (Doutorado em Ciências) – Escola de

Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2012.

CASSOLI, L.M. Acidente ocupacional com material biológico: adesão ao seguimento

ambulatorial segundo as características do acidente e do acidentado. 2009. Dissertação

(Mestrado em Saúde) - Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, Universidade de São

Paulo, São Paulo, 2006.

CDC - Centers for Disease Control and Prevention. HIV/AIDS Surveillance Report, 2009.

Publicado

em

fevereiro

de

2011.

Disponível

em:

<http:www.cdc.gov/hiv/resources/factsheets/PDF/hcw.pdf>. Acesso em: agosto 2014.

CHIODI, M.B. et al. Acidentes registrados no centro de referência em saúde do trabalhador de

Ribeirão Preto, São Paulo. Rev Gaucha Enferm, v. 31, n. 2, p. 211-217, jun, 2010.

COFEN - Conselho Federal de Enfermagem. Comissão de Business Intelligence. Produto 2: analise

de dados dos profissionais de enfermagem existentes nos Conselhos Regionais [Internet]. 2011.

Disponível

em:

<http://www.portalcofen.gov.br/sitenovo/sites/default/

files/

pesquisaprofissionais.pdf>. Acesso em: 15/10/2015.

FACCHIN, L.T. Prevalência de subnotificação de acidentes com material biológico pela equipe

de Enfermagem de um Hospital de Urgência. 2009. 98 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) –

Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2009.

GIANCOTTI, G. M. et al. Caracterização das vítimas e dos acidentes de trabalho com material

biológico atendidas em um hospital público do Paraná, 2012. Epidemiol. Serv. Saúde, Brasília, v.

23, n. 2, p. 337-346, abr-jun, 2014.

Página 25

Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016

JULIO, R. S.; FILARDI, M. B. S.; MARZIALE, M. H. P. Acidentes de trabalho com material

biológico ocorridos em municípios de Minas Gerais. Rev Bras Enferm, v. 67, n. 1, p. 119-126, janfev, 2014.

KON, N. M. et al. Acidentes de trabalho com material biológico em uma unidade sentinela: casuística

de 2.683 casos. Rev Bras Med Trab, Curitiba, v.9, n. 1, p. 33-38, 2011.

LAPAI, A. T.; SILVA, J. M.; SPINDOLA, T. A Ocorrência de acidentes por material perfurocortante

entre trabalhadores de enfermagem intensivista. Rev. Enferm, UERJ, Rio de Janeiro, v. 20, n. 1, p.

642-647, dez, 2012.

LIMA, L. M; OLIVEIRA, C. C; RODRIGUES, K. M. R. Exposição ocupacional por material

biológico no hospital Santa Casa de Pelotas - 2004 a 2008. Esc Anna Nery, v. 15, n. 1, p. 96-102,

jan-mar, 2011.

LIMA, L. K. O. L. et al. Acidentes com Material Biológico Entre Estudantes de Odontologia no

Estado de Goiás e o Papel das Instituições de Ensino. Rev Odontol Bras Central, Goiás, v. 21, n.

58, p. 553-559, 2012.

MARZIALE, M. H. P.; NISHIMURA, K. Y. N.; FERREIRA, M. M. Riscos de contaminação

ocasionados por acidentes de trabalho com material pérfurocortante entre trabalhadores de

enfermagem. Rev. Latino-am Enfermagem, Ribeirão Preto, v. 12, n. 1, p. 36-42, 2004.

MARZIALE, M. H. P. et al. Acidentes com material biológico em hospital da Rede de Prevenção de

Acidentes do Trabalho – REPAT. Revista Brasileira de Saúde Ocupacional, São Paulo, v. 32, n.

115, p. 109-119, 2007.

MARZIALE, M. H. P. et al. Influência organizacional na ocorrência de acidentes de trabalho com

exposição a material biológico. Rev. Latino-Am. Enfermagem, Ribeirão Preto, v. 21, jan./fev, 2013.

Edição Especial.

MEDEIROS, R. C. Acidentes de Trabalho: análise em profissionais de enfermagem que atuam nas

unidades de terapia intensiva e urgência – Natal/RN. 2010. 145 f. Dissertação (Mestrado em

Enfermagem na Atenção à Saúde) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Rio Grande do

Norte, 2010.

MIRANDA, E. J. F.; STANCATO, K. Riscos a saúde de Equipe de Enfermagem em Unidade de

Terapia Intensiva: proposta de abordagem integral da saúde. Revista Brasileira de Terapia

Intensiva, São Paulo, v.20, n.1, 2008.

NISHIDE, V. M.; BENATTI, M. C. C.; ALEXANDRE, N. M. C. Ocorrência de acidente de trabalho

em uma Unidade de Terapia Intensiva. Rev. Latino-Americana de Enfermagem, Ribeirão Preto, v.

12, n. 2, p. 204-211, 2004.

NORONHA, D. D. et al. Acidentes ocupacionais ocorridos entre os profissionais de saúde do Hospital

Universitário Clemente de Faria – HUCF. Motricidade, v. 8, n. 2, p. 67-77, 2012.

RIBEIRO, P. C.; RIBEIRO, A. C. C.; LIMA JÚNIOR, F. P. B. Perfil dos acidentes de trabalho em

um hospital de Teresina, PI. Cogitare Enferm, v. 15, n. 1, p. 100-106, jan/mar, 2010.

SÃO PAULO (Estado). Secretaria de Estado da Saúde, Coordenação Estadual de DST/Aids.

Vigilância epidemiológica dos acidentes ocupacionais com exposição a fluidos biológicos no Estado

Página 26

Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016

de São Paulo – 2007 a 2010. BEPA, v. 8, n. 94, outubro, 2011. Disponível em:

http://www.cve.saude.sp.gov.br/bepa/txt/bepa94_acid_biologico.htm. Acesso: 07 de novembro de

2015.

SANTOS, S. S.; COSTA, N. A.; MASCARENHAS, M. D. M. Caracterização das exposições

ocupacionais a material biológico entre trabalhadores de hospitais no município de Teresina, Estado

do Piauí, Brasil, 2007 a 2011. Epidemiol. Serv. Saúde, Brasília, v. 22, n. 1, p. 165-170, jan-mar,

2013.

SILVA, J. A. et al. Investigação de acidentes biológicos entre profissionais de saúde. Rev. da Esc.

Anna Nery, Rio de Janeiro, v. 13, n. 3, p. 508-516, 2009.

TIPPLE, A. F. V. et al. Acidente com material biológico no atendimento pré-hospitalar móvel:

realidade para trabalhadores da saúde e não saúde. Rev Bras Enferm, Brasília, v. 66, n. 3, p. 378384, mai-jun, 2013.

VALIM, M. D; MARZIALE, M. H. P. Notificação de Acidentes do Trabalho com Exposição a

Material Biológico: Estudo Transversal. Online Brazilian Journal of Nursing, Rio de Janeiro, v.

11, n. 1, 2012.

VIEIRA, M.; PADILHA, M. I. C. S; PINHEIRO, R. D. C. Análise dos acidentes com material

biológico em trabalhadores da saúde. Rev. Latino-Am. Enfermagem, Ribeirão Preto, v. 19, n. 2,

mar./abr, 2011.

Página 27

Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016

CONHECIMENTO DE ENFERMEIROS DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

ACERCA DA VACINAÇÃO INFANTIL

HEALTH STRATEGY OF NURSES KNOWLEDGE ABOUT FAMILY CHILD

VACCINATION

Raquel Gomes Gonzalez1 ;

Amália de Carvalho Oliveira2

RESUMO

No âmbito da Estratégia Saúde da Família, o enfermeiro ganha destaque, sendo o responsável técnico

e administrativo pelas atividades em sala de vacina, uma vez que, dentre outras atribuições,

acompanha o cumprimento do calendário de vacinação, verificando as contraindicações,

aprazamentos ou adiamentos da vacinação infantil. Face a essas considerações, objetivou-se

principalmente, nesse estudo, analisar o conhecimento de enfermeiros da Estratégia Saúde da Família

no tocante à vacinação infantil. Estudo descritivo, exploratório, pesquisa de campo e com abordagem

quantitativa, realizada por meio de questionários com enfermeiros das Unidades Básicas de Saúde

dos Municípios de Altos – PI, Demerval Lobão – PI e José de Freitas – PI, integrantes da Microrregião

do Piauí. Os dados foram processados através da utilização do programa Microsoft Excel (2013) e do

software SPSS versão 19.0, com tabelas e gráficos com os resultados. Quando investigados os

motivos para as contraindicações e adiamentos gerais das vacinais, somente 28,6% e 14,3%,

respectivamente, acertaram integralmente a questão. Muitas das alternativas assinaladas pelos

participantes cuidavam-se, na verdade, de falsas contraindicações. Poucos participantes acertaram

também integralmente os itens dos quesitos relacionados ao esquema vacinal contra poliomielite em

criança com 5 anos sem comprovação vacinal (25%). Este estudo apontou para a necessidade de

capacitar os enfermeiros responsáveis pelas imunizações na ESF, no sentido de garantir os benefícios

e qualidade da imunização às crianças nos primeiros cinco anos de idade.

Palavras chave: Enfermagem. Vacinação. Saúde da Família.

ABSCTRACT

Under the Health Strategy, the nurse is highlighted, and the technical and administrative

responsibility for activities in the vaccine area, since, among other duties, monitors compliance with

the vaccination schedule, checking the contraindications, adverse events, Appointments or

postponements of childhood vaccination. In view of these considerations, the objective is mainly in

this study describe the knowledge of nurses of the Family Health Strategy in relation to childhood

vaccination. descriptive, exploratory study, field research and a quantitative approach, conducted

through questionnaires with nurses in Basic Health Units of Towns Altos-PI, Demerval Lobão-PI,

and José de Freitas- PI, Piaui Microregion of members. The data were processed using Microsoft

Excel (2013) and SPSS software version 19.0, with tables and graphs. charts and graphs with the

results. When investigated the reasons for the contraindications and general delays of vaccine, only

28.6% and 14.3%, respectively fully agreed the issue. Many of the alternatives indicated by the

_________________________

1

Acadêmica de Enfermagem da Faculdade Integral Diferencial – FACID/ DeVry Brasil, Email: [email protected]

em Enfermagem e Professora da Faculdade Integral Diferencial – FACID/ DeVry Brasil, email: [email protected]

2 Mestre

Página 28

Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016

participants tended it is actually false contraindications. A few participants also agreed fully items

of items related to the vaccination schedule against poliomyelitis in Children 5 years without

vaccination proof (25%). This study pointed to the need to train nurses responsible for immunization

in the ESF, to ensure the benefits and quality of immunization to children in the first five years.

Key words: Nursing. Vaccination. Family Health.

INTRODUÇÃO

A vacinação é uma ação importante para toda a população mundial, em especial, para as

crianças, pois dos recursos preventivos existentes, constitui o mais eficaz na tutela individual e

coletiva contra inúmeras enfermidades, independentemente das diferenças socioeconômicas e

culturais (SOUZA, 2014).

A inobservância ao calendário básico de vacinação de crianças pode causar diversos agravos

que podem se reverter em graves problemas de saúde pública. Aumenta-se o risco, tanto dos infantes

quanto das famílias, de adquirir doenças imunopreviníveis e torna real o risco de surgirem epidemias

na comunidade.

Firmando-se como um dos pilares dos cuidados primários em saúde no Brasil, a Estratégia

Saúde da Família (ESF) é um importante meio de atuação para o controle e erradicação de doenças

infectocontagiosas e imunopreviníveis, além de contribuir para o aumento das coberturas vacinais

(ARAUJO, 2005). Ademais, é campo profícuo para operacionalizar-se ações de educação e promoção

da saúde, demonstrando à sociedade as evidências dos benefícios da imunização.

Nessa perspectiva, no âmbito da Estratégia Saúde da Família o enfermeiro ganha destaque,

sendo o responsável técnico e administrativo pelas atividades em sala de vacina, uma vez que, dentre

outras atribuições, acompanha o cumprimento do calendário de vacinação, verificando as

contraindicações, eventos adversos, aprazamentos ou adiamentos da vacinação infantil. A partir desse

ofício, o enfermeiro tem ainda a oportunidade de agir como educador no momento da vacinação,

transmitindo informações fundamentais referentes à prevenção de doenças, contribuindo para que as

famílias percebam o valor da imunização, definido como método capaz de evitar enfermidades

(ANDRADE, et al, 2014).

O serviço de imunização obedece aos princípios da integralidade, cujo objetivo é uma

assistência humanizada e completa. Assim, para o êxito dos programas de vacinação, todos os

profissionais envolvidos devem conhecer o processo, desde a conservação dos imunobiológicos, até

o calendário vacinal dos diferentes grupos populacionais (DEUS apud SOUZA, 2014).

A participação ativa dos profissionais de enfermagem torna-se elemento fundamental para a

prevenção da mortalidade infantil e para a promoção de ações de educação em saúde, que estimulem

a prática de hábitos saudáveis que visem à promoção, prevenção e manutenção da saúde. Entretanto,

é reconhecido o déficit na execução de suas atividades (CARVALHO; ARAUJO, 2010).

Desta forma, chegou-se ao seguinte problema da pesquisa: qual o conhecimento dos

enfermeiros da Estratégia Saúde da Família sobre vacinação infantil? Em resposta a tal

questionamento, foram levantadas as seguintes hipóteses: há profissionais de enfermagem que não

são capacitados em vacinação ou têm conhecimento insuficiente em relação ao processo de vacinação

infantil, educação em saúde ou imunização, necessitando de aperfeiçoamento; o enfermeiro possui

dentro de várias atribuições da profissão a de realizar ações dentro da Estratégia Saúde da Família,

acompanhando o cumprimento do calendário de vacinação, verificando as contraindicações, eventos

adversos, aprazamentos ou adiamentos da vacinação infantil; os profissionais da ESF devem ter uma

participação ativa na comunidade ou município que atuam, precisam desenvolver ações, ter uma

comunicação clara com as famílias para prevenir a mortalidade infantil, assegurar melhorias da

situação de saúde ou promover qualidade de vida para as crianças.

Página 29

Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016

Face às considerações levantadas, objetivou-se nesse estudo, analisar o conhecimento de

enfermeiros da Estratégia Saúde da Família no tocante à vacinação infantil; caracterizar os

enfermeiros, em relação à área de especialização, tempo de formação, capacitação sobre imunização

e experiência na ESF; verificar como os enfermeiros da ESF acompanham a evolução científica e

tecnológica das vacinas infantis oferecidas pelo Programa Nacional de Imunização; identificar o

conhecimento dos enfermeiros da ESF acerca do calendário de vacinação de crianças com até cinco

anos de idade, as contraindicações, aprazamentos e adiamentos da vacinação infantil.

O interesse pelo tema surgiu a partir da vivência acadêmica nos campos de estágios

localizados em postos de saúde. Observou-se a importância da correta monitoração vacinal para o

controle e erradicação das doenças imunopreviníveis, sendo que, nesse procedimento, o enfermeiro

exerce um papel fundamental, por ser o responsável pelas atividades em sala de vacina.

O conhecimento produzido através deste estudo, certamente será relevante cientificamente

para a Enfermagem, pois apresentará dados essenciais e aprofundará acerca do entendimento dos

enfermeiros em sua prática de imunização no contexto da ESF, permitindo uma reflexão da forma

como esta atividade é desenvolvida, auxiliando a aperfeiçoar a abordagem teórica e prática nesse

programa, além de servir como instrumento norteador em pesquisas futuras.

2 METODOLOGIA

Estudo descritivo, exploratório, pesquisa de campo e com abordagem quantitativa. Segundo

Gil (2007) as pesquisas descritivas têm como primordial a descrição das características de

determinada população, fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis. Essas pesquisas

vão além da simples identificação da existência de relações entre variáveis, e pretendem determinar

a natureza dessa relação.

A pesquisa foi realizada nas Unidades Básicas de Saúde dos Municípios de Altos – PI,

Demerval Lobão – PI e José de Freitas – PI, integrantes da Microrregião do Estado brasileiro do Piauí.

A população do estudo foi composta por 28 enfermeiros (as) que atuavam nas equipes da

ESF desses Municípios.

Ressalte-se que a escolha da categoria dos enfermeiros se deu, por serem considerados os

responsáveis técnicos e administrativos pela sala da vacina.

Adotou-se como critério de inclusão os enfermeiros das Unidades Básicas de Saúde, que

estavam trabalhando no ESF. Utilizou-se como critério de exclusão os enfermeiros que não

possuíam, no mínimo, um ano de tempo de serviço junto à ESF e as pesquisas que não mostrarem

informações sobre o tema.

A produção de dados foi realizada, através da aplicação de um questionário semiestruturado com 09 perguntas fechadas sobre, dentre outros temas, idade, sexo, tempo de formação,

capacitação sobre imunização e experiência na ESF, além do conhecimento acerca do calendário

vacinal infantil, com suas contraindicações e adiamentos.

Inicialmente foi realizada a organização dos dados mediante a revisão manual dos

questionários. Em seguida, os dados foram organizados em planilhas do programa Microsoft Office

Excel 2010, sendo submetidos à avaliação conforme o preconizado pelos métodos da estatística

descritiva e posteriormente foram criados gráficos e tabelas para a apresentação.

Para a avaliação da correlação das frequências com as variáveis estabelecidas, os dados

foram submetidos ao Teste Qui-Quadrado, com intervalo de Confiança de 95%, sendo estabelecida a

significância em p<0,05*, os quais, após serem transferidos, para o programa estatístico R i386 3.2.2,

foram apresentados em Tabelas e gráficos freqüentistas.

O conhecimento foi classificado utilizando-se uma adaptação do estudo de Araújo (2005),

que avaliou os conhecimentos, atitudes e práticas da população de Teresina/PI sobre vacinação

infantil, bem como de Souza (2014), que fez pesquisa análoga em relação à região denominada

“Tabuleiro do Alto Parnaíba”, no Piauí. Assim, para determinar as porcentagens e o conhecimento,

Página 30

Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016

em relação à parte 2 do questionário (conhecimento vacinas/idade), as respostas foram categorizadas

em certas, erradas e em parte.

No tocante à parte 3 do questionário, havia a possibilidade de mais de um item correto em

cada questão. Desta forma, utilizando-se de semelhante metodologia adotada por Souza (2014),

apenas foi considerada correta a questão em que os participantes acertaram todas as alternativas.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A população de estudo constituiu-se de 28 enfermeiros vinculados a ESF, prevalecendo o

sexo feminino com 82,1%, sendo que 57,1% tinham idade superior a 25 anos, com variação de 25 a

60, média igual a 35,57, com desvio padrão de 6,92. A maior parte dos entrevistados tinha menos de

5 anos de formação (42,9%), com variação entre 02 a 20, média de 7,25 e desvio padrão de 5,27. Do

total, 64,3% possuíam especialização. Quanto à capacitação para atuar na sala de vacina, 64,3%

indicaram não possuir. Em relação à forma como os enfermeiros acompanhavam as evoluções

tecnológicas e avanços que acontecem, 71,4% responderam que seria através de notas técnicas

emitidas pelo Ministério da Saúde, 35,7%, por intermédio dos manuais do Ministério da Saúde e

32,1%, a partir de capacitação oferecida pelo Município (Tabela 1).

Tabela 1- Características demográficas e funcionais dos profissionais investigados,

Teresina/PI – 2016 (n=28)

Variáveis

N

%

5

23

17,90%

82,10%

X

±

IC 95%

Min-Max

35,57

6,92

33,3-38,3

25-60

7,5

5,27

5,5-9,5

2-20

Sexo

Masculino

Feminino

Idade

De 0 até 25

Acima 25 até 35

Acima de 35 até 50

Acima de 50

1

16

11

1

3,6%

57,10%

35,70%

3,60%

Não

Sim

10

18

35,70%

64,30%

Especialização

Saúde Pública

Saúde da Família

Outros

8

4

6

33%

22%

44%

Possui especialização

Tempo de formação

0 até 5 anos

5 até 10 anos

10 até 20 anos

8

12

8

28,60%

42,90%

28,60%

Sim

10

35,7%

Não

Como acompanha as evoluções

tecnológicas e avanços que

acontecem na vacinação infantil

Através de notas técnicas emitidas

pelo Ministério da Saúde

18

64,3%

Capacitação em Sala de vacina

20

71,4%

Página 31

Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016

Cursos de capacitação oferecida pelo

9

Município

Manuais do Ministério da Saúde

10

Outros

3

32,1%

35,7%

10,7%

Legenda: x= média, ±= Desvio padrão, IC95%= intervalo de confiança, Min-Max= Mínima e máxima.

Fonte: Dados da pesquisa.

Fonte: Dados da pesquisa (2016).

Os resultados referentes ao conhecimento sobre as vacinas do calendário infantil dos

primeiros cinco anos de vida, indicaram que a maior parte dos profissionais da ESF não respondeu

de forma correta quais vacinas devem ser administradas nas respectivas idades (Tabela 2). Do

calendário vacinal, não houve a obtenção de um resultado satisfatório pela amostra da pesquisa nas

idades de seis meses (46,4%), doze meses e quinze meses (42,9%).

Tabela 2 - Conhecimento dos profissionais do estudo sobre as vacinas do calendário infantil

dos primeiros cinco anos de vida para as respectivas idades, Teresina/PI – 2016

Conhecimento vacinas/idade

n*

%

Ao Nascer (zero mês)

Certo

Errado

Em parte

Dois meses

24

4

85,7

14,3

Certo

22

78,6

Errado

1

3,6

Em parte

5

17,9

Certo

20

71,4

Errado

8

28,6

Em parte

-

-

Certo

21

75,0

Errado

2

7,1

Em parte

5

17,9

Certo

21

75,0

Errado

7

25,0

Em parte

-

-

Certo

13

46,4

Errado

1

3,6

Em parte

14

50,0

Certo

25

89,3

Errado

3

10,7

Em parte

-

-

Três meses

Quatro meses

Cinco meses

Seis Meses

Nove meses

Doze meses

Página 32

Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016

Certo

12

42,9

Errado

7

25,0

Em parte

9

32,1

Certo

12

42,9

Errado

6

21,4

Em parte

10

35,7

Certo

15

53,6

Errado

4

14,3

Em parte

9

32,1

Quinze meses

Quatro anos

Fonte: Dados da pesquisa (2016).

Quando realizada a associação do conhecimento dos enfermeiros com a categoria idade,

tendo como primeira variável, a soma das respostas certas, erradas e em parte das idades de 6 meses,

12 meses e 15 meses e, como segunda variável, o resultado das respostas em relação a dois meses,

três meses, quatro meses, nove meses e quatro anos, verificou-se uma associação estatisticamente

significativa entre elas (p≤0,05) (Tabela 3).

Tabela 3 - Associação do conhecimento sobre o calendário vacinal dos cinco primeiros anos,

segundo a categoria idade, Teresina/PI – 2016

Conhecimento vacinas/idade

6 Meses

12 Meses

15 Meses

Outros

Meses

n

n

p valor*

<0,01

Certo

Errado

Em parte

37

14

33

133

21

14

* O p valor foi obtido pelo teste do Qui- quadrado. O nível de significância estatística foi fixado em p≤0,05

Fonte: Dados da pesquisa (2016).

Conforme a Tabela 4, somente 28,6% dos 28 enfermeiros, participantes da pesquisa,

conheciam adequadamente os motivos gerais de contraindicação de vacinas dos cinco primeiros anos

de vida. Os motivos mais indicados foram, o choque anafilático após receber a vacina (82,1%),

seguido das convulsões febris após ter recebido uma dose da mesma vacina anteriormente (57,1%).

Tabela 4 - Motivos para a contraindicação de vacinas dos primeiros cincos anos de vida pelos

enfermeiros, Teresina/PI – 2016 (n=28)

Motivos de contraindicação permanente

N

%

Convulsões febris após ter recebido uma dose

da mesma vacina anteriormente

Doenças neurológicas estáveis

16

57,1

04

14,3

História pregressa da doença contra qual vai

se vacinar

Choque anafilático após receber a vacina

01

3,6

23

82,1

Abscesso subcutâneo produzido pela vacina

03

10,7

Página 33

Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016

Reações imunoalérgicas tardias após

recebimento da vacina.

Percentual geral de acertos e erros sobre

contraindicações das vacinas

Acertos

09

32,1

8

28,6

Erros

20

71,4

Fonte: Dados da pesquisa (2016).

No tocante aos motivos de adiamento permanente das vacinas dos cinco primeiros anos de

vida (Tabela 5), apenas 14,3% dos participantes conseguiram acertar a resposta. Nessa questão, o

destaque ficou com o usuário de dose imunossupressora de corticoide (53,6%), a prematuridade

(64,3%), seguida do uso de corticosteroide independente da dose (42,9%).

Tabela 5 - Motivos para o adiamento de vacinas dos primeiros cinco anos de vida pelos

enfermeiros, Teresina/PI – 2016 (n=28)

Motivos de adiamento geral

N

%

Usuário de dose imunossupressora de corticoide –

vacine 90 dias após a suspensão ou o término do

tratamento

Febre baixa

15

53,6

09

32,1

Desnutrição

09

32,1

Infecções respiratórias do trato superior

03

10,7

Uso de qualquer tipo de antimicrobiano

0

0,0

Aguardar 90 dias após recebimento de sangue ou

hemoderivados, para vacinas vivas

Uso de corticosteroide independente da dose

7

25

12

42,9

Prematuridade

18

64,3

Acertos

4

14,3

Erros

24

89,3

Percentual geral de acertos e erros sobre

adiamento das vacinas

Fonte: Dados da pesquisa (2016).

4 CONCLUSÃO

Os resultados da pesquisa carreiam importantes informações em relação ao conhecimento

de enfermeiros atuantes da ESF, sobre o calendário vacinal dos primeiros cinco anos de vida de uma

microrregião do Piauí.

Observou-se que a maioria (64,3%) dos profissionais relatou não ter recebido treinamento

em sala de vacina, e em consequência, verificou-se pouco conhecimento das vacinas preconizadas

para as crianças com até cinco anos, especialmente dos meses em que houve mudança do calendário

vacinal, 6, 12 e 15 meses, com percentual de acertos de 46,4%, 42,9% e 42,9%, respectivamente, o

que implicou em condutas equivocadas, quanto aos motivos de adiamento e contraindicações de

vacinação.

É incontroversa a relevância da educação permanente para a efetividade das ações de

vacinação para as crianças nos cincos primeiros anos de vida, sendo evidenciada, por intermédio da

literatura, a sua inter-relação com baixos níveis de vacinação, uma vez que profissionais poucos

capacitados cometem mais adiamentos e falsas contraindicações, o que aumenta as oportunidades

perdidas de imunização, reduzindo, desta forma, as taxas de coberturas vacinais e, por consequência,

deixando a população em geral exposta a contrair doenças que são evitáveis.

Página 34

Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016

Por fim, este estudo indica para a necessidade de capacitar os enfermeiros, considerados

responsáveis técnico e administrativo, pelas atividades em sala de vacina, no sentido de garantir os

benefícios e qualidade da imunização das crianças. Espera-se que estes achados possam contribuir

para a prática dos enfermeiros da ESF no que concerne aos aspectos relacionados à vacinação nesse

grupo, fomentando-lhes o interesse para treinamentos constantes, notadamente quanto à imunização.

Além disso, auxilie na redução das OPV, secundário a isto, na mortalidade infantil através do alcance

das metas globais e nacionais de vacinação.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, D. R. et al. Conhecimento sobre o Calendário de Vacinação e Fatores que levam ao

atraso vacinal infantil. 2014. Disponível: <www.ufpr.br>. Acesso: 15 de maio, 2015.

ARAÚJO, T. M. E. Vacinação Infantil: conhecimentos, atitudes e práticas da população da área

norte/ Centro de Teresina/PI. 2005. 132f. Tese (Doutorado em Enfermagem) – Programa de PósGraduaÇão em Enfermagem, UFRJ, Rio de Janeiro, 2005.

CARVALHO, A. M. C; ARAUJO, T. M. E. Fatores associados à cobertura vacinal em adolescentes.

Acta Paul Enferm 2010, v. 23, n. 6, p.796-802. Disponível em:

<

http://www.scielo.br/pdf/ape/v23n6/13.pdf>. Acesso em: 15 de abril de 2016.

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2007.

SOUZA, Isabela Bastos Jácome. Conhecimento de Profissionais da Estratégia Saúde da Família

Sobre a Vacinação Infantil.2014.

Tese

–

Uninovafapi.

Disponível:

<www.mestradouninovafapi.edu.br>. Acesso: 13 de janeiro, 2015.

Página 35

Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE LEISHMANIOSE VISCERAL EM CAPITAIS DA

REGIÃO MEIO-NORTE DO BRASIL

EPIDEMIOLOGICAL PROFILE OF VISCERAL LEISHMANIASIS IN MID-NORTHERN

CAPITALS OF BRAZIL

Nataniel Sousa Santos Filho¹;

Augusto César Evelin Rodrigues²

RESUMO

Este estudo teve como objetivo analisar a relação entre o padrão de ocorrência de casos de

Leishmaniose Visceral (LV) nas cidades de São Luís-MA e Teresina-PI. Trata-se de uma pesquisa

quantitativa, descritiva e retrospectiva de dados secundários, cujos participantes foram os casos

diagnosticados com LV de pacientes que residiam em São Luís-MA e Teresina-PI durante 2007 a

2013 e estavam registrados nos seus respectivos departamentos de vigilância epidemiológica. Os

dados dos casos de LV nas duas cidades foram obtidos na Secretaria Estadual de Saúde do Maranhão

no Departamento de Vigilância Epidemiológica, em São Luís – MA, e da Fundação Municipal de

Saúde, no Departamento de Vigilância em Saúde, em Teresina - PI, entre os anos de 2007 a 2013.

Esses dados foram agrupados e a análise foi realizada de acordo com a proposta quantitativa do

estudo. A apresentação dos resultados foi realizada através de tabelas de frequências, percentagem e

gráficos. Constatou-se que as duas cidades apresentam características semelhantes e propícias para o

favorecimento da infecção por LV, por apresentarem clima úmido, intensos períodos de chuva e

grande densidade populacional em regiões periurbanas. A faixa etária e o gênero mais relevantes

foram crianças menores que quatro anos do sexo masculino. A coinfecção de LV com HIV esteve

bastante presente, porém São Luís apresentou uma relação duas vezes maior comparada a Teresina.

Palavras chave: Leishmaniose. Capitais. Nordeste.

ABSCTRACT

This study aimed to analyze the relationship between the pattern of occurrence of visceral

leishmaniasis cases in São Luís - MA and Teresina - PI. This is a quantitative, descriptive and

retrospective in secondary data, whose participants were diagnosed with LV cases, patients who lived

in São Luís - MA and Teresina - PI, during 2007 to 2013 and were registered in their respective

epidemiological surveillance departments. The data of VL cases in both cities were obtained from the

Health State Department of Maranhão Health in the Epidemiological Surveillance Department, in

São Luís - MA and from the Municipal Health Foundation, in the Health Surveillance Department,

in Teresina-PI, throughout the years of 2007 to 2013. These data analysis was carried out according

to the proposed quantitative study. The presentation of the results was performed using frequency

tables, percentages and charts. It was found that both cities have similar characteristics favoring the

_____________________

¹ Aluno do Curso de Medicina da Faculdade Integral Diferencial / Devry Brasil.

E-mail: [email protected]

² Professor de Parasitologia do Curso de Medicina da FACID/Devry, Mestre em Saúde Pública.

E-mail: [email protected]

Página 36

Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016

LV infection because they had wet weather, heavy rain and high population density in peri-urban

regions. The most significant age and gender group were the male children under 4 years. The coinfection of HIV with LV was very present, but São Luís presented a report twice compared to

Teresina.

Key words: Leishmaniasis. Capital. Northeast.

INTRODUÇÃO

A Leishmaniose Visceral é uma zoonose que tem como agente etiológico o protozoário

tripanosomatídeo do gênero Leishmania, um parasita celular obrigatório das células do sistema

fagocítico. No novo mundo, a espécie mais comumente encontrada nos pacientes acometidos é a L.

Chagasi (BRASIL, 2006).

A doença tem apresentação clínica de variadas formas, desde a apresentação assintomática

até o quadro clássico da parasitose, evidenciado por febre, anemia, hepatoesplenomegalia. Com a

evolução da doença, outros sinais e sintomas clínicos são evidenciados, em especial a diarreia,

icterícia, vômito e edema periférico, que dificultam a identificação de forma precoce (OLIVEIRA et

al, 2010).

O Nordeste é a região do país mais afetada pela LV, respondendo por quase 50% de todos

os casos registrados no Brasil e onde são registradas as maiores incidências da doença. As taxas de

incidência da LV vêm aumentando não apenas na região Nordeste, mas também nas regiões Norte,

Centro-Oeste e Sudeste. Os casos entre crianças de 0 a 9 anos respondem por quase 50% do total

(ALVES, 2012).

Teresina, capital do Estado do Piauí, foi palco da primeira grande epidemia urbana do país,

com mais de mil casos notificados entre 1981 e 1986. Epidemias foram, posteriormente, descritas em

outras capitais da região Nordeste, como Natal - RN e São Luís - MA (BRASIL, 2003).

No município de São Luís - MA, Mendes et al. (2002), ao analisarem a expansão espacial

da Leishmaniose Visceral, constataram a relação da endemia com os fluxos migratórios decorrentes

da industrialização que se intensificou nas décadas de 1980 e 1990, atraindo grande contingente

populacional e, com isso, a expansão espacial de moradias, impactos ambientais e doenças.

A partir do exposto, elaborou-se o seguinte problema: qual a relação existente no padrão

epidemiológico de casos de Leishmaniose Visceral em capitais do Meio-Norte do Brasil?

Este estudo teve como objetivo geral analisar a relação entre o padrão de ocorrência de casos

de Leishmaniose Visceral nas cidades de São Luís - MA e Teresina-PI. Os objetivos específicos

foram: identificar os fatores que favorecem o aparecimento de casos de Leishmaniose nas duas

capitais; verificar a distribuição dos casos em relação à faixa etária e gênero, nas duas cidades;

verificar se a relação entre Leishmaniose Visceral e HIV nas duas cidades é a mesma.

O estudo se justifica pelo fato de a LV ser considerada a terceira enfermidade por vetores

mais relevante na atualidade. É uma doença que está em expansão e nos últimos vinte anos vem

sofrendo mudanças no seu perfil epidemiológico. Além disso, Teresina e São Luís são considerados

municípios endêmicos pelo agravo e os estudos realizados ainda não esclareceram a doença e fatores

ambientais envolvidos.

A pesquisa é de grande relevância por demonstrar se existe ou não relação no padrão de

casos de LV nas duas cidades e se existe algum fator significativo em uma delas que favoreça o

aparecimento da doença, possibilitando medidas de controle e prevenção do agravo, além de servir

como um referencial teórico para outros estudos sobre o tema.

Página 37

Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016

2 METODOLOGIA

O estudo foi realizado conforme a Resolução n° 466/2012, do Conselho Nacional de Saúde,

e teve a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Faculdade Integral Diferencial

(FACID/Devry Brasil).

O método utilizado foi a pesquisa quantitativa de natureza descritiva e retrospectiva,

participando do estudo todos os casos diagnosticados com Leishmaniose Visceral no período de 2007

a 2013, constituindo uma amostra de 211 casos em São Luís - MA e 532 casos em Teresina - PI,

totalizando 743 casos.

Utilizaram-se como critério de inclusão os casos diagnosticados com LV, de pacientes que

residiam em São Luís - MA e Teresina - PI, durante o período de 2007 a 2013 e que estavam

registrados nos seus respectivos departamentos de vigilância epidemiológica.

Os dados dos casos de LV nas duas cidades foram obtidos na Secretaria Estadual de Saúde

do Maranhão, Departamento de Vigilância Epidemiológica, em São Luís - MA e da Fundação

Municipal de Saúde, Departamento de Vigilância em Saúde, em Teresina - PI, entre os anos de 2007

a 2013. Todos os dados foram colhidos em planilha do Excel® 2007 e identificados por data de

diagnóstico (mês e ano), no período do estudo.

A análise foi realizada de acordo com a proposta quantitativa do estudo. Os dados foram

tabulados no software TABWIN e posteriormente organizados no Excel® 2007. A apresentação dos

resultados foi realizada através de tabelas de frequências, percentagem e gráficos.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Utilizando os dados coletados, observou-se uma incidência 65,2 e 20,7 por 100.000

habitantes, respectivamente, em Teresina - PI e São Luís - MA, chamando atenção para a alta

incidência na capital do Piauí no período estudado, em relação à capital do Maranhão, representando

praticamente o triplo do coeficiente.

No Gráfico 1 observou-se a taxa de mortalidade por 100 mil habitantes e percebeu-se que

em Teresina - PI, o resultado foi consideravelmente maior que em São Luís - MA. As séries

apresentam comportamento oposto, com exceção para os anos de 2011 a 2013 onde a taxa de

mortalidade apresenta o mesmo comportamento para ambas as cidades, embora em níveis maiores

em Teresina - PI.

Taxa de Mortalidade por 100 mil

Figura 1 - Taxa de Mortalidade por 100 mil hab: Comparação Teresina x São Luís, de 2007 a

2013

1,40

1,20

1,00

0,80

Teresina-PI

São Luís-MA

0,60

0,40

0,20

0,00

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Período

Fonte: S. E. S. - MA: Dep. de Vig. Epidemiológica (São Luís - MA) / FMS (Teresina - PI).

Página 38

Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016

Em relação ao gênero, observou-se que (Figura 2 e 3), os pacientes do sexo masculino

representaram a maioria dos casos nas duas localidades em questão, com exceção para o ano de 2008

em São Luís - MA, em que a incidência foi igual para ambos os sexos e 2012, quando a incidência

foi maior para as pessoas do sexo feminino. Em Teresina - PI, todos os anos estudados apresentaram

o sexo masculino como a maioria dos casos.

Os resultados apresentados corresponderam com a literatura (BRASIL, 2006; PASTORINO

et al., 2002), pois o homem é mais exposto ao ambiente durante o dia, em que muitos dos casos são

de indivíduos que trabalham em áreas livres em regiões de peridomicílio, sem o uso de camisetas. As

mulheres são mais protegidas em relação às roupas, com hábitos de trabalho dentro do domicílio.

Porcentagem

Figura 2 - Casos de LV em São Luís segundo o gênero, de 2007 a 2013

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total

Ano/Total

Masculino

Feminino

Fonte: S. E. S. - MA: Dep. de Vig. Epidemiológica (São Luís - MA).

Figura 3 - Casos de LV em Teresina segundo o gênero, de 2007 a 2013

80%

70%

Porcentagem

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Total

Ano/Total

Masculino

Feminino

Fonte: FMS (Teresina - PI).

Com relação à idade dos pacientes que contraíram LV, do total de pacientes entre os anos de

2007 e 2013, a incidência foi maior entre crianças de 1 a 4 anos de idade, representando em torno de

50% dos casos nas duas cidades, evidenciando a grande vulnerabilidade das crianças menores de

Página 39

Revista FACID: Ciência & Vida, Teresina, v. 12, n. 2, Setembro 2016

quatro anos para o acometimento da doença. As pessoas na faixa etária de 10 a 19 anos e de 65 a 79