UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ CÁLCULO DO CUSTO DO TRATAMENTO FARMACOLÓGICO DA HIPERTENSÃO ARTERIAL: COMPARAÇÃO ENTRE DOIS PROTOCOLOS NÁDIA DIAS GRUEZO Rio de Janeiro 2007

CÁLCULO DO CUSTO DO TRATAMENTO FARMACOLÓGICO DA HIPERTENSÃO ARTERIAL: COMPARAÇÃO ENTRE DOIS PROTOCOLOS NÁDIA DIAS GRUEZO Dissertação apresentada como um dos requisitos à Obtenção do grau de Mestre em Saúde da Família, Orientadora Profª Drª Gabriela Bittencourt Gonzalez Mosegui Rio de Janeiro 2007

AGRADECIMENTOS Acredito que a ousadia e o erro são caminhos para as grandes realizações, assim inicio minha trajetória de agradecimentos, em que pessoas especiais foram fundamentais na construção de minha dissertação durante esses dois anos. Agradeço a minha, melhor impossível orientadora, professora, doutora, amiga, Gabriela Bittencourt Gonzalez Mosegui, a “Gabi”, por ter­me aceitado em sua linha de pesquisa, após minha mudança radical da nutrição para a famosa fórmula do cálculo de custo farmacoterapêutico, e por ter­me mostrado, de maneira carinhosa, paciente, crítica, competente, compreendendo minhas dificuldades e ausências, que eu conseguiria. Por sua completa disponibilidade revelada ao longo desses anos, agradeço imensamente. Ao Professor Dr. Cid Manso de Mello Vianna, agradeço especialmente a generosidade e disponibilidade demonstradas, que foram fundamentais na realização dos cenários aqui mostrados, sem os quais este trabalho não seria passível de realização. Ao Professor Dr. Carlos Serra, que aceitou ser o ledor e interagir com minha dissertação, contribuindo com sugestões e comentários valiosos. Ao Professor e Coordenador do curso de Mestrado Profissional em Saúde da Família, Dr. Hésio Cordeiro, e novamente ao Dr. Cid, por terem aceitado participar de minha banca de qualificação com importantes e valiosas sugestões. Aos colegas do Mestrado, especialmente a Andréa, Nádia, Nina e Simone, e carinhosamente a secretária do curso de Mestrado Aline Luna, pelos momentos de

angústias e felicidade, contribuições e pela excelente relação pessoal que criamos durante esta etapa de nossas vidas (que espero que não se perca): meus sinceros agradecimentos. Aos meus amigos do Instituto Nacional de Câncer – Nivaldo, Ana Maria, Viviane, Rosana, Analucia, Luciana, Adriana e ao Ronaldo, do Setor de Qualidade –, que, de uma forma ou de outra, contribuíram com sua amizade, compreensão, acúmulos de funções, liberações no trabalho e com suas indicações e sugestões efetivas para a realização deste trabalho, gostaria de expressar minha profunda gratidão. Aos ilustríssimos médicos cardiologistas, Augusto, Sérgio, Élcio, e Nivaldo, que participaram na construção do protocolo analisado neste trabalho, agradeço carinhosamente pela gentil colaboração e contribuição para esta pesquisa. Um agradecimento especial é dirigido a minha família: a meus pais, Edgar e Terezinha, minhas irmãs Hellen e Louise, e ao meu noivo Juliano, por terem sido o contínuo apoio todos esses anos, ensinando­me, principalmente, a importância da construção e coerência de meus próprios valores, repletos de compreensão, incentivos, confiança e paciência infinita – que foram, indubitavelmente, os elementos propulsores desta dissertação.

RESUMO A hipertensão é uma das doenças de maior prevalência na população brasileira e mundial. No Brasil, estima­se que haja 30 milhões de hipertensos, cerca de 30% da população adulta. No mundo são 600 milhões de hipertensos, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). Como não há cura para a doença, a detecção e o controle adequado e para a vida inteira são um dos grandes desafios que se colocam para a nossa saúde pública. Em 2005 ocorreram 1.180.184 internações por doenças cardiovasculares, com custo global de R$ 1.323.775.008,28. Nosso objetivo foi calcular o custo do tratamento farmacológico para a hipertensão arterial, fazendo uma comparação de custo entre o protocolo do Programa Saúde da Família (PSF) e o da Sociedade Brasileira de Hipertensão Arterial (SBHA). Utilizamos o Software TreeAge Pro 2007 Suite para calcular o custo de ambos os protocolos. Os preços dos medicamentos utilizados foram obtidos a partir de preços de mercado. Quanto aos resultados, a comparação entre as árvores de decisão dos protocolos do PSF e da SBHA apresentou, como custo mensal/individual, os valores de R$15,03 e R$ 24,66, respectivamente. A aplicação de análise de sensibilidade em distintos intervalos de variação de prevalência da HA (0 e 40% para HA leve e 0 e 70% para HA moderada) mostrou que o protocolo do PSF manteve o custo mais baixo. Frente à dificuldade de uma análise completa dos custos de tratamento, o presente estudo limitou­se a comparar custos de aquisição do medicamento. Apesar de ser bem conhecida a relação entre o controle pressórico e a redução de morbidade e mortalidade cardiovasculares, não há estudos em nosso meio quantificando o impacto do tratamento medicamentoso da hipertensão arterial na redução dos custos com a saúde. O estudo Demonstrou que o protocolo farmacoterapêutico para HA empregado pelo PSF do município do Rio de Janeiro possui o menor custo quando comparado ao protocolo proposto pela SBHA. Palavras­chave: Hipertensão arterial, tratamento farmacológico, custo, Programa Saúde da Família, guidelines.

ABSTRACT Hypertension is one of the most prevalent diseases among the Brazilian and the world populations. Estimates point that, in Brazil, there are 30 million people with high blood pressure, around 30% of the adult population, and, according to the World Health Organization, 600 million worldwide. Since there is no cure for this disease, detection and adequate control forever are some of the most important challenges in our public life. In 2005 there were 1,180,184 internments, with a global cost of R$ 1,323,775,008.28. Our aim is to assess the cost of pharmacological treatment for hypertension, comparing the costs of Family Health Program (PSF) and the Brazilian Hypertension Society’s (SBHA) guidelines. The software TreeAge Pro 2007 Suite was used to estimate both costs. Drug prices were based on the market. In relation to results, comparison between decision trees of PSF and SBHA guidelines showed a respective monthly/individual cost of R$ 15.03 and R$ 24.66. Application of sensitivity analysis, in different intervals of hypertension prevalence variation (0 and 40% for mild hypertension, and 0 and 70% for moderate hypertension) showed that PSF guidelines had the lowest cost. Due to the difficulty of carrying out a complete analysis of treatment costs, this study assessed only medication acquisition costs. Although the relation between pressure control and reduced cardiovascular morbidity and mortality is well known, there is no study, in Brazil, quantifying the impact of drug treatment for hypertension on health costs reduction. This study showed that the pharmacotherapic hypertension guidelines adopted by Rio de Janeiro’s PSF has lower cost, as compared to SBHA. Key word: Hypertension, pharmacological treatment, cost, Family Health Program, guidelines.

SUMÁRIO 1. INTRODUÇÃO 15 2. HIPERTENSÃO ARTERIAL NO BRASIL 18 2.1. PERFIL DA HIPERTENSÃO ARTERIAL NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO 20 3. SELEÇÃO DE MEDICAMENTOS 25 3.1. PROTOCOLOS TERAPÊUTICOS 26 3.2. ESQUEMA TERAPÊUTICO MEDICAMENTOSO PARA HIPERTENSÃO 30 ARTERIAL 4. O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E A IMPORTÂNCIA DO 39 PROFISSIONAL FARMACÊUTICO NESSE CONTEXTO 5. METODOLOGIA 5.1. PERFIL DA POPULAÇÃO HIPERTENSA DO PSF­LAPA 5.2. PROTOCOLOS 5.2.1. Protocolo Farmacoterapêutico do Programa de Saúde da Família 5.2.2. Protocolo Farmacoterapêutico da Sociedade Brasileira de Hipertensão Arterial 5.3. MEDICAMENTOS E PREÇO DE MERCADO 5.4. CÁLCULO DO CUSTO 42 42 45 46 50 6. RESULTADO E DISCUSSÃO 58 7. CONCLUSÃO E SUGESTÕES 69 REFERÊNCIAS 73 ANEXOS 90

55 56 LISTA DE QUADROS E FIGURAS Figura I Prevalência da hipertensão Arterial (>140/90mmHg) em estudo populacional no Brasil 18 Figura II Número de hospitalizações por doença cardiovascular no Brasil (2000­2004). 19 Figura III Prevalência de hipertensão arterial na clínica médica da rede básica. 21 Figura IV Perfil de classificação dos portadores de hipertensão arterial 22 Figura V Classificação população portadora de hipertensão no PSF­Lapa, 2005 44 Figura VI Comparação entre as árvores de decisão dos protocolos do Programa de Saúde da Família e da Sociedade Brasileira de Hipertensão 59 Quadro I Doses máximas diárias acatadas pelo sistema de entrada de dados do Programa Remédio em Casa, SMS­RJ (2007) 24 Quadro II Classificação da hipertensão arterial (> 18 anos) 35 Quadro III Classificação diagnóstica da hipertensão arterial (>18 anos) no PSF­ Lapa. 36 Quadro IV Protocolo Proposto por Cardiologista I 52 Quadro V Protocolo Proposto por Cardiologista II 53 Quadro VI Protocolo Proposto por Cardiologista III 53 Quadro VII Levantamento do preço de mercado dos medicamentos utilizados nos protocolos do PSF­Lapa (2002) e no das V Diretrizes (2006) 56

LISTA DE ALGORITMOS Algoritmo I Tratamento farmacoterapêutico para hipertensão leve (ou estágio 1), proposto pelo PSF, 2002. 47 Algoritmo II Tratamento farmacoterapêutico para hipertensão moderada (ou estágio 2), proposto pelo PSF, 2002 48 Algoritmo III Tratamento farmacoterapêutico para hipertensão severa (ou estágio 3), proposto pelo PSF, 2002. 49 Algoritmo IV Tratamento farmacoterapêutico para hipertensão arterial (estágios 1, 2 e 3), proposto pela Sociedade Brasileira de Hipertensão Arterial, 2006. 51 Algoritmo V Protocolo construído a partir das V Diretrizes Brasileiras de HA. 55

LISTA DE GRÁFICOS Gráfico I Análise de sensibilidade para o intervalo de variação da prevalência leve entre 0 e 40% do total de hipertensos 60 Gráfico II Análise de sensibilidade para o intervalo de variação da prevalência moderada entre 0 e 80% do total de hipertensos 61 Gráfico III Análise de sensibilidade para o intervalo de variação de uso do Atenolol e/ou Enalapril 62 Gráfico IV Análise de sensibilidade para o intervalo de variação de indivíduos com menos de 60 anos 63 Gráfico V 64

Diagrama tornado da variação dos preços dos medicamentos LISTA DE ABREVIATURAS, SIGLAS E SÍMBOLOS HA – hipertensão arterial SUS – Sistema Único de Saúde AVE – acidente vascular encefálico IAM – infarto agudo do miocárdio PSF – Programa de Saúde da Família SBH – Sociedade Brasileira de Hipertensão Arterial MS – Ministério da Saúde DH – doença hipertensiva PR – preço de referência IECA – inibidor da enzima conversora da angiotensina SMS – Secretaria Municipal de Saúde PHA – Programa de Hipertensão Arterial PDM – Programa de Diabetes Mellitus DCV – doença cardiovascular AC – agente comunitário BPS – banco de preço da saúde ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária PAM – posto de atendimento médico HCTZ – hidroclorotiazida WHO – World Health Organization PAD – Pressão Arterial Diastólica PAS – Pressão Arterial Sistólica

APRESENTAÇÃO Os medicamentos, ao lado dos recursos de diagnóstico e de terapêutica, são a face mais visível das relações entre a saúde das pessoas e o Estado. A saúde, seguindo os termos da Constituição, deve ser garantida mediante políticas sociais e econômicas, que compreendem um conjunto integrado de ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. A disponibilidade de medicamentos de qualidade garantida é um indicador de qualidade dos serviços de saúde. Para Bermudez (1992), a política de medicamentos deve ser tratada como parte integrante e prioritária da produção de insumos estratégicos, devendo estar inserida na política nacional de saúde. Sob esta perspectiva, o medicamento não é visto como bem de consumo que objetiva lucro, e sim um insumo indispensável às ações sanitárias. O presente estudo abordará um assunto de extrema relevância: o custo do tratamento farmacológico para hipertensão arterial (HA) presente em protocolos utilizados no Brasil, visto que esta doença, por sua alta prevalência e associação com eventos mórbidos cardiovasculares, requer intervenção imperiosa, que pode ser obtida por meio do tratamento medicamentoso. Porém, apesar da comprovada efetividade do tratamento, a manutenção da pressão arterial dentro de níveis desejáveis ainda é insatisfatória. Tal fato é resultado, em grande parte, da falta de adesão, acesso e custo do tratamento farmacológico proposto, o que deveria ser considerado como cuidado básico de saúde (DIRETRIZES BRASILEIRAS, 2006).

A hipertensão e suas complicações são, também, responsáveis por um grande número de hospitalizações, a um custo alto para o sistema de saúde. Além dos custos diretos com o tratamento dos doentes, a perda de produção decorrente da morbidade e da mortalidade por hipertensão gera um custo econômico importante para a sociedade. (SHIRASSU, 2002). A terapêutica medicamentosa mostrou­se eficaz no controle da pressão arterial, contribuindo para a redução de eventos cardiovasculares (COLLINS,1990). Procedimentos como os consensos realizados no Brasil ou guidelines como o The Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure, na sua sétima versão – JNC 2003, são tentativas de uniformização e racionalização do atendimento ao hipertenso. A maior parte do benefício do tratamento da hipertensão advém da melhora da qualidade de vida, especialmente pela redução nos acidentes vasculares cerebrais, em menor magnitude, na ocorrência de eventos coronarianos, perda da função renal, mas também ocorre pela redução na mortalidade total. Considerando­se a ampla variação no preço e na eficácia dos fármacos anti­hipertensivos, análises de custo­efetividade formais podem auxiliar na sua escolha. As evidências existentes nesta área são escassas e desatualizadas e, em sua maioria, foram produzidas em outros países, onde as diferenças na organização do sistema de saúde dificultam a extrapolação dos resultados (POLANCZYK, 2002). A análise dos resultados obtidos neste estudo comparativo entre os custos do tratamento farmacológico proposto em diferentes guidelines permitirá discutir a atual situação do custo dos medicamentos inseridos em protocolos farmacoterapêuticos de

utilização regional e nacional para o tratamento da hipertensão arterial, e servirá de base para análises econômicas e planejamento estratégico para o controle da doença. O trabalho se preocupa, inicialmente, em descrever a hipertensão arterial no Brasil e o perfil da população portadora de hipertensão arterial no município do Rio de Janeiro, visto que o estudo utilizou essa população como amostra para realização dos cálculos.

Em seguida, dissertamos sobre a seleção dos medicamentos, protocolos terapêuticos e o esquema medicamentoso utilizado no tratamento da hipertensão arterial, evidenciando a utilização de guidelines no tratamento de patologias. Como o estudo foi realizado com a população portadora de hipertensão adscrita ao Programa de Saúde da Família (PSF), descrevem­se brevemente o PSF e a importância do profissional farmacêutico, com papel fundamental no que tange ao atendimento aos pacientes com patologias crônicas, usuários de medicamentos. A metodologia apresenta a classificação dos estágios de hipertensão encontrados na população do PSF, descrevendo os algoritmos utilizados pelos protocolos selecionados para o estudo e mostrando o preço de mercado encontrado para posterior análise do custo. Assim, o trabalho tem como objetivo calcular o custo do tratamento farmacoterapêutico da HA proposto pelo protocolo do Programa de Saúde da Família e compará­lo com o custo do tratamento farmacoterapêutico da HA proposto pelo protocolo da Sociedade Brasileira de Hipertensão Arterial.

1 INTRODUÇÃO A hipertensão arterial atinge, segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), 10 a 20% da população adulta, representando um dos grandes desafios para a saúde mundial (WHO, 1994). Só no continente americano, a hipertensão atinge cerca de 140 milhões de pessoas. No Brasil, atualmente, estima­se que 22% da população adulta sofram de hipertensão (SBHA, 2005). A elevação da pressão arterial representa um fator de risco independente, linear e contínuo para doença cardiovascular, além de apresentar custos médicos e socioeconômicos elevados, decorrentes sobretudo das suas complicações (DIRETRIZES BRASILEIRAS, 2006). As doenças cardiovasculares causam 65% do total de mortes na faixa etária de 30 a 69 anos de idade e atingem a população adulta em plena fase produtiva. (KOHLMANN, 1999). No Brasil, em 2003, 27,4% dos óbitos foram decorrentes de doenças cardiovasculares, atingindo 37% quando excluídos os óbitos por causas mal definidas e a violência (DIRETRIZES BRASILEIRAS, 2006). A hipertensão arterial (HA) e as doenças relacionadas à pressão arterial são responsáveis por alta freqüência de internações. Insuficiência cardíaca é a principal causa de hospitalização entre as doenças cardiovasculares, sendo duas vezes mais freqüentes que as internações por acidente cerebral. Em 2005 ocorreram 1.180.184

internações por doenças cardiovasculares, com custo global de R$ 1.323.775.008,28. (BRASIL/MS, 2006). Segundo Benson (2000), nos Estados Unidos, 50% dos portadores de hipertensão arterial param o tratamento antes do primeiro ano de terapia, sendo que, só em 1997, foram gastos U$ 13,9 bilhões em internações hospitalares para tratar pacientes que não aderiram à farmacoterapia. As conseqüências sanitárias das doenças crônicas, como a hipertensão arterial, são desastrosas. A Organização Mundial da Saúde estimou que, em 2005, 35 milhões de pessoas morreram por doenças crônicas no mundo, o que representa 60% de todas as mortes: 17,5 milhões por doenças cardiovasculares. As repercussões econômicas são enormes, especialmente nos países mais pobres. Estima­se que as perdas de renda nacional devido a doenças cardiovasculares e diabetes atingirão, nos próximos dez anos, 558 bilhões de dólares na China e 49,2 bilhões de dólares no Brasil. (WHO, 2005). Apesar de o Ministério da Saúde priorizar suas ações em atendimento à atenção básica de saúde, disponibilizando programas, medicamentos e/ou recursos financeiros, elas não são suficientes para atender à demanda cada vez maior da população. O medicamento constitui um dos itens de maior gasto na renda familiar e no gasto público e está entre os mais importantes instrumentos no suporte às ações de saúde, sem o qual os sistemas de saúde se tornariam inviáveis (LESSA, 1998).Segundo Liriaopoukos (1993), esses insumos podem representar até 20% do total de despesas do hospital.

De acordo com Jacobzone (2000), existem três grandes estratégias capazes de conter os gastos com medicamentos: seleção de medicamentos, emprego de preços de referência e implementação de uma política efetiva de medicamentos genéricos. O uso racional do medicamento também pode ser um instrumento útil na contenção de gastos. (CASTRO et al., 2000). Em nosso país, principalmente no setor público de saúde, ainda se incorporam pouco as informações econômicas sobre medicamentos. O setor privado é mais propenso a adotá­las, pois se preocupa com o peso dos custos das opções terapêuticas sobre os orçamentos das empresas (MOSEGUI, 2002).

2 HIPERTENSÃO ARTERIAL NO BRASIL A hipertensão arterial (HA) apresenta elevado custo médico­social, pois é um dos mais importantes fatores de risco para o desenvolvimento das doenças cardiovasculares, explicando 40% das mortes por acidente vascular encefálico e 25% daquelas causadas por doença arterial coronariana. A mortalidade por doença cardiovascular aumenta progressivamente com a elevação da pressão arterial, a partir de 115/75mmHg (DIRETRIZES BRASILEIRAS, 2006). Inquéritos de base populacional realizados em algumas cidades do Brasil, utilizando o critério atual de diagnóstico de hipertensão arterial (≥ 140/90 mmHg), mostram a prevalência de hipertensão arterial na população urbana adulta brasileira variando de 22,3% a 43,9% (figura I) (BRAZILIAN GUIDELINES, 2004; MATOS et al., 2003).

100 80 60 40 20 0 Araraquara 1990 SP 1990 Piracicaba 1991 P. Alegre 1994 Cotia 1997 Catanduva 2001 Cavenge 2003 RG.Sul 2004 Figura I: Prevalência da Hipertensão Arterial (>140/90mmHg) em estudo populacional no Brasil. Fonte: V Diretrizes de Hipertensão Arterial (2006).

Os custos com a assistência em saúde crescem com as novas tecnologias utilizadas pela parcela reduzida da população assistida pelos seguros ou planos privados de saúde. Como resultado da má qualidade assistencial oferecida pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o país perde, anualmente, centenas de milhares de anos de vida economicamente ativa por mortalidade cardiovascular precoce (LESSA, 1998). Segundo o plano de reorganização da hipertensão arterial (2004), estima­se que 40% dos acidentes vasculares encefálicos e que 25% dos infartos ocorridos em pacientes hipertensos poderiam ser prevenidos com terapia anti­hipertensiva adequada. No entanto, parcela importante da população adulta com hipertensão não sabe que é hipertensa, e muitos dos que sabem não estão sendo adequadamente tratados. A redução do acidente vascular encefálico e da doença isquêmica coronariana, por meio da identificação dos portadores de hipertensão e do controle adequado dos níveis pressóricos, poderá ter grande impacto no SUS, em termos de redução da morbimortalidade e de diminuição dos custos sociais e financeiros (figura II). 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 IC AVC DAC H A OUTRAS Figura II. Número de hospitalizações por doença cardiovascular no Brasil (2000­2004). IC: Insuficiência Cardíaca; AVC: Acidente Vasular Cerebral. DAC: Doença arterial coronariana; H A: Hipertensão arterial. Outras: Doenças cardiovasculares Fonte: V Diretrizes de Hipertensão Arterial (2006).

Diante dessa realidade, são estabelecidos pela Sociedade Brasileira de Hipertensão Arterial objetivos para programas e políticas de controle de hipertensão arterial no país: reduzir complicações, internações e mortes relacionadas à hipertensão, reduzir a prevalência da doença hipertensiva, aumentar o grau de conhecimento da população sobre a importância do controle da hipertensão arterial, garantir acesso dos hipertensos a serviços básicos de saúde com resolubilidade e incentivar políticas e programas comunitários. 2.1 PERFIL DA POPULAÇÃO HIPERTENSA NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO Cerca de 17 milhões de brasileiros são portadores de HA. Desses, 75% dependem do SUS. Para atender os portadores da doença, o SUS oferece o Programa Nacional de Atenção à Hipertensão Arterial. As doenças cardiovasculares (DCV) constituem a principal causa de morte na população adulta no município do Rio de Janeiro, a exemplo dos países desenvolvidos do Ocidente. Priorizar as doenças que representam os principais fatores de risco para a morte de causa circulatória foi a lógica da implantação dos Programas de Hipertensão Arterial e Diabetes na rede ambulatorial do município do Rio de Janeiro. A premissa considerada para implantação de ambos os programas foi de que essas doenças são passíveis de diagnóstico e tratamento, na grande maioria dos casos sem a utilização de tecnologias sofisticadas, beneficiando­se do diagnóstico precoce e

do tratamento continuado. Garantir a continuidade do tratamento desses pacientes é condição essencial da proposta de intervenção na ocorrência de complicações, letais ou não, dessas enfermidades (SMS­RJ, 2007). Em 2006, as unidades de saúde da SMS­RJ, com os Programas de Hipertensão e Diabetes, realizaram 1.305.413 consultas no atendimento da clínica médica. A hipertensão arterial foi o principal diagnóstico em 58% do atendimento (figura III). 12% 30% 58% HIPERTENSÃO DIABETES OUTROS Figura III. Prevalência de hipertensão arterial na clínica médica da rede básica. Fonte:SMS­RJ (2006). A prevalência da hipertensão arterial é estimada em 35% da população (IBGE) maior de 40 anos, segundo dados de pesquisa de prevalência de 1986 (Estudos Populacionais Brasileiros), usada como parâmetro para a Política Nacional de Atenção Integral à Hipertensão Arterial pelo Ministério da Saúde desde 2001 e que será utilizada a partir de 2006 pela Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (SMS­RJ).

Para um total de 331.202 pacientes em tratamento em dezembro de 2006 (69% dos ativos), o perfil de consultas de atendimento é de 28,5% de hipertensão de severidade leve, 55,6% de moderada e 15,9% de severa (figura IV). 55% 16% 29% HIPERTENSÃO Leve HIPERTENSÃO Moderada HIPERTENSÃO Severa Figura IV: Perfil de classificação dos portadores de hipertensão arterial. Fonte: SMS­RJ (2006). Apesar de a prevalência da hipertensão arterial ser igual nos dois sexos, o perfil médio da clientela confirma que o homem procura menos a unidade de saúde, seja por dificuldade de afastamento do trabalho, seja por fatores culturais e comportamentais. Observando o atendimento por faixa etária, a cada ano aumenta o número de consultas à população maior de 65 anos, refletindo o envelhecimento da população. Na distribuição dos óbitos por patologia, 69,8% foram de pacientes inscritos no Programa de Hipertensão Arterial, 5,9% no Programa de Diabetes e 24,2% nos dois programas. A distribuição de medicamentos é outra ação na atenção aos hipertensos. Após o controle tensional, os pacientes dos programas podem ser incluídos no Projeto

Remédio em Casa, com o envio domiciliar de medicamentos para até seis meses, quando deverá retornar para nova consulta médica. A entrega domiciliar dos medicamentos fica a critério clínico, ou seja, quando o paciente passar à fase de manutenção de seu tratamento (drogas e doses definidas), o médico passará a utilizar o receituário específico do projeto remédio em casa, em duas vias (com carbono). Seu original ficará em poder do paciente e a cópia será encaminhada à área do gerenciamento do programa na unidade, onde seus dados serão incluídos na tela ordem de envio de medicamentos (OEM); nesta ocasião, o paciente deverá receber um suprimento de medicações até a chegada da remessa no endereço indicado por ele na tela de cadastro. Segundo a SMS, em 2004, foram gastos R$ 56 milhões com a compra dos medicamentos de hipertensão previstos no programa. Os medicamentos padronizados no Programa são a Hidroclorotiazida 25; Atenolol 50 e 100; Enalapril 10 mg; Captopril 25 mg, Nifedipina retard 20 mg e Hidralazina 25 mg (quadro I). Apenas esses itens estão incluídos no presente projeto, até o momento. No caso de prescrição de outros medicamentos não constantes do Projeto Remédio em Casa, esta deverá ocorrer no receituário comum da SMS­RJ, para dispensação habitual na farmácia das unidades. Os pacientes residentes em outros municípios em tratamento na rede SMS­RJ continuarão a receber seus medicamentos na unidade de origem; o Projeto Remédio em Casa prevê suas remessas exclusivamente para a Cidade do Rio de Janeiro.

MEDICAMENTO DOSE MÁXIMA DIÁRIA Hidroclorotiazida 25 mg 25 mg NÚMERO MÁXIMO COMP./DIA 1 Atenolol 50 mg 100 mg 2 Atenolol 100 mg 100 mg 1 Enalapril 10 mg 40 mg 4 Nifedipina retard 20 mg 60 mg 3 Hidralazina 25 mg 150 mg 6 Quadro I. Doses máximas diárias acatadas pelo sistema de entrada de dados do Programa Remédio em Casa, SMS­RJ (2007).

3 SELEÇÃO DE MEDICAMENTOS A administração de materiais tem­se destacado como um ponto crítico, entre outros, na gestão das unidades de saúde. O setor público, particularmente, vem preocupando­se de forma crescente com a questão. A oferta de produtos de qualidade, em quantidades adequadas, adquiridas por um preço razoável, é aspecto chave na viabilização econômica das unidades (LUIZA et al., 1999). Segundo Nunes (1996), é a escassez de recursos, tanto no setor público quanto no privado, que enseja a formação de melhores e mais eficazes recursos gerenciais. A pressão se faz por serviços qualitativamente superiores a custos menores. A padronização de insumos, de medicamentos e de protocolos de tratamento, é a forma prática e recomendada pela OMS como alternativa segura para uniformizar a qualidade e reduzir custos. No entanto, uma lista de medicamentos e formulários terapêuticos não é suficiente para garantir a funcionalidade de um programa, ou mesmo de uma política de assistência farmacêutica. Assim, a implantação concomitante de uma política de preços de referência 1 se faz necessária (JACOBZONE, 2000). Diante do conjunto das despesas hospitalares, estima­se que os custos com medicamentos representem a parcela mais substancial, com percentuais entre 5% e 20%. A variação pode estar relacionada ao tipo de serviço, ao nível de assistência e à 1 Trata­se de uma estratégia para contenção de gastos em despesas com medicamentos.Objetivam reduzir os preços dos insumos de referência, através da diminuição relativa na demanda de produtos caros e redução de preços de medicamentos, ao impor limites para o usuário (MOSEGUI, 2002).

qualidade dos processos decisórios e do sistema de informação envolvendo os medicamentos (LIAROPOULOS, 1993; RYAN, 1993). Questões como pleno conhecimento da oferta, preços e racionalização da terapêutica se tornam básicas para a sobrevivência das instituições de saúde, assim como a utilização de protocolos terapêuticos (GOUVEIA, 1993; RYAN, 1993). 3.1. PROTOCOLOS TERAPÊUTICOS Além das listas de medicamentos, os protocolos terapêuticos são usados na regulação do mercado de medicamentos. Constituem­se em instrumento básico para o uso racional de medicamentos, de forma complementar às listas de medicamentos essenciais e formulários terapêuticos (AGUILAR et al., 1997). Os protocolos podem promover impacto em todo o ciclo da assistência farmacêutica, desde a seleção dos medicamentos até os momentos de dispensação e de uso. Devem estar sempre disponíveis e serem fáceis de manusear (CASTRO et al., 2000). Os guidelines possuem duas importantes finalidades no processo de uso racional do medicamento: melhorar os padrões de prescrição e conter gastos. (WILLISON et al., 2000; WEBER 1999). Segundo Mosegui et al. (2002), um protocolo terapêutico, consiste basicamente num manual que orienta os prescritores – médicos dentistas e, em algumas localidades,

enfermeiros – no que diz respeito à utilização terapêutica dos medicamentos e ao manejo de determinada doença. As informações sobre os medicamentos selecionados devem ser atualizadas permanentemente.Além de precisas e objetivas, devem estar relacionadas a indicações terapêuticas, precauções, contra­indicações, efeitos adversos, interações e prescrição, assim como cuidados com o medicamento e orientação ao paciente (AGABITI­ROSEI; MUIESAN; BETTONI, 1999). O protocolo é uma fonte referencial de informações para a prática clínica diária, pois visa a ajudar os profissionais responsáveis pela prescrição a fazer a escolha terapêutica mais adequada para determinada doença, segundo critérios de eficácia, segurança, efetividade e custo­efetividade (CASTRO et al., 2000; SANTICH e ROJAS, 1994; LEROY et al., 1984). Para a escolha adequada e acertada quanto a que protocolo usar, tornou­se fundamental o desenvolvimento do processo de decisão, com ênfase: nos aspectos científicos, na elevação do nível dos benefícios e na redução de riscos e custos na aplicação dos recursos existentes (GOMES, 2001). Essas características de escolha apóiam a chamada medicina baseada em evidências, um conceito muito em voga, amparado na habilidade que os prescritores devem desenvolver para buscar e avaliar a literatura científica, a fim de tomar decisões racionais, com base científica suficiente. Para essa tomada de decisões são necessárias: identificação precisa do problema clínico a ser investigado; busca e seleção, na literatura, de artigos relevantes; avaliação de provas apresentadas na literatura e aplicação dos achados na prática clínica (WANNMACHER et al.; 2000).

Para Gomes (2001), a medicina baseada em evidências se fundamenta na crítica ao conhecimento científico em vigor e na valorização da melhor terapêutica para o paciente, segundo pesquisas clínicas existentes. O uso dessa medicina pode auxiliar a prática médica, diminuindo as taxas de incerteza e de condutas aleatórias na clínica médica e tornando a prática do prescritor mais segura e mais custo­efetiva (GOMES, 2001; WANNMACHER et al., 2000). Os guias de manejo clínico apresentam indicações ou parâmetros para se chegar ao diagnóstico das doenças e ao das pessoas. Para elaborar guias terapêuticos, é recomendável contar com um comitê multidisciplinar, que dará primazia às enfermidades que mereçam ter protocolos, e considerará, em sua escolha, a complexidade, o caráter endêmico, o difícil manejo dessas moléstias (NEW ZEALAND GUIDELINES GROUP, 2007; PRODUCTIVITY COMMISSION, 2001; LEROY et al., 1994; ROZENFELD e PEPE, 1993; SANTICH e ROJAS, 1994). Por vezes, a elaboração de guidelines conta com o trabalho de peritos em processo de consenso (GOMES, 2001). Comitês, subcomitês e grupos de trabalho os desenvolvem através de um processo interativo, desde a escolha dos tópicos, passando pela pesquisa na literatura e pela consulta a especialistas, até se chegar aos rascunhos, à revisão externa, à aprovação, à proposta de atualização em dois anos e à avaliação. Por sua vez, a Associação Médica da Columbia Britânica estabelece três diretrizes fundamentais para o desenvolvimento e a criação de guidelines e protocolos terapêuticos. A primeira encoraja respostas apropriadas às situações médicas comuns; a segunda recomenda que as ações sejam eficientes e suficientes, e não excessivas ou

deficientes;e, por fim, permite exceções quando houver circunstâncias clínicas que as justifiquem (BRITISH COLUMBIA MEDICAL ASSOCIATION, 2007). As agências reguladoras, assim como as sociedades médicas, utilizam três parâmetros para a seleção de protocolos e guidelines: o grande volume de medicamentos no mercado; seus custos e a alta variabilidade nos padrões da prática médica (GIGGIN et al., 2001). O volume de medicamentos no mercado é um dos fatores a afetarem os padrões de prescrição. Segundo Bermudez (1995), existiriam entre 30.000 a 40.0000 apresentações farmacêuticas no mercado brasileiro em 1995. E, apesar dos esforços da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a oferta de medicamentos está muito aquém do desejável considerando­se a comprovação científica da eficácia (MOSEGUI et al., 1999). Há também ausência de informações sobre a forma como os fármacos são consumidos e sobre os efeitos de seu uso. Assim, os prescritores se tornam alvos fáceis, não somente da propaganda farmacêutica, como da diversidade do mercado (BARROS, 1995). Na maioria dos países europeus, bem como nos EUA, a comprovação científica da eficácia e da segurança de um fármaco é uma exigência básica para seu registro e posterior comercialização (JACOBZONE, 2000; CASASNOVAS e PUIG­JUNOY, 2000; PEPE, 1994). Apesar de novidades terapêuticas serem muito freqüentes nas prescrições, em geral os serviços de atenção à saúde se preocupam com a efetividade dos medicamentos e com o custo associado ao reembolso. Para Jacobzone (2000), o aumento do uso custo­efetivo de medicamentos somente será possível através da

colaboração da classe médica. O autor cita os exemplos de Alemanha, Grécia e Hungria, no desenvolvimento e no aperfeiçoamento de protocolos terapêuticos, e no estímulo à prescrição de medicamentos genéricos (JACOBZONE, 2000). Nos EUA, sugere­se a necessidade de haver regulamentação governamental, sob o argumento de os aumentos nos preços dos medicamentos atingirem sobremaneira os orçamentos dos idosos e dos doentes crônicos, populações tidas como as que mais usam medicamentos prescritos (BERMUDEZ, 1995). Segundo Mosegui (2002), os problemas mais diretamente ligados à existência de tantos guidelines estão relacionados ao uso irracional dos medicamentos e ao próprio tratamento. Nota­se que a essencialidade do fármaco quase não é respeitada e pode traduzir­se no uso de medicamentos sem efetividade comprovada, que põem a saúde do paciente em risco. Em geral, as novidades terapêuticas são mais caras do que os medicamentos de uso tradicional, de segurança e efetividades comprovadas. Portanto, nem sempre são compradas ou não garantem a adesão ao tratamento. Para este estudo, buscaram­se dois protocolos farmacoterapêuticos: um de uso nacional, e outro regional, para analisarmos seus custos de aquisição. O protocolo utilizado e indicado pela Sociedade Brasileira de Hipertensão arterial está apresentado nas V Diretrizes de Hipertensão Arterial de 2006. Já o utilizado pelo PSF da Lapa foi realizado pela Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, Coordenação de Programas de Doenças Crônicas, em 2002. Os protocolos que serão utilizados nesta pesquisa serão descritos a seguir.

3.2 ESQUEMA TERAPÊUTICO MEDICAMENTOSO PARA HIPERTENSÃO ARTERIAL A elevação da pressão arterial é um dos problemas de saúde pública mais importante dos países desenvolvidos. Trata­se de uma afecção comum, assintomática, prontamente detectável, em geral de fácil tratamento e que costuma gerar complicações letais quando não tratada (HARRISON, 1998). O objetivo primordial do tratamento da hipertensão arterial é a redução da morbidade e da mortalidade cardiovasculares do paciente hipertenso, aumentadas em decorrência dos altos níveis tensionais. São utilizadas tanto medidas não­ medicamentosas isoladas como associadas aos medicamentos anti­hipertensivos. Os anti­hipertensivos a serem utilizados no tratamento do paciente hipertenso devem permitir não somente a redução dos níveis tensionais, mas também a redução da taxa de eventos mórbidos cardiovasculares fatais e não­fatais (DIRETRIZES BRASILEIRAS, 2006). Iremos descrever neste item o tratamento farmacológico proposto pelos protocolos utilizados no estudo, e posteriormente, na metodologia, apresentaremos os devidos algoritmos. O tratamento medicamentoso visa a reduzir os níveis de pressão para valores inferiores a 140 mmHg de pressão sistólica e a 90 mmHg de pressão diastólica, respeitando­se as características individuais, a co­morbidade e a qualidade de vida dos pacientes .

As evidências provenientes de estudos de desfechos clinicamente relevantes com duração relativamente curta, de três a quatro anos, demonstram redução de morbidade e mortalidade em maior número de estudos com diuréticos (PSATY et al., 1977; SHEP, 1991), mas também com beta­bloqueadores (PSATY et al., 1977; WRIGHT et al., 1999), inibidores da ECA (HANSSON et al., 1999), bloqueadores do receptor AT 1 (DAHLOF et al., 2002; LINDHOLM et al., 2002) e com bloqueadores dos canais de cálcio (NEAL et al., 2000; HANSSON et al., 1999; STASSEN et al., 1997; HANSSON et al., 2000), embora a maioria dos estudos utilize, no final, associação de anti­hipertensivos. A combinação de fármacos é freqüentemente utilizada, já que a monoterapia inicial é eficaz em apenas 40 a 50% dos casos (DIRETRIZES BRASILEIRAS, 2006). O Joint National Committee (2003) relata tópicos relevantes na abordagem do tratamento da hipertensão arterial, dentre os quais se destacam:

·

Em pessoas com idade superior a 50 anos, a pressão arterial sistólica (PAS) superior a 140 mm de Hg deve ser considerada um fator de risco cardiovascular muito mais importante que a pressão arterial diastólica (PAD);

·

Os indivíduos com níveis tensionais entre 120 e 139 (PAS) e/ou 80 a 89 (PAD) mm de Hg agora são caracterizados como pré­hipertensos (quadro II) e devem modificar hábitos não­saudáveis de vida. As principais recomendações são: o controle do peso corpóreo através de alimentação saudável (pobre em gorduras e sal, rica em fibras e potássio) e aumento

da atividade física; abolição do tabagismo e uso moderado de bebidas alcoólicas;

·

Os diuréticos tiazídicos continuam como a primeira e principal opção farmacológica no tratamento da hipertensão arterial, por seu comprovado impacto na morbimortalidade, eficácia, perfil de tolerância em baixas doses e baixo custo. Como monoterapia, devem ser a primeira opção, a não ser em casos de diabetes associado à hipertensão, pós­infartados ou insuficiência renal. Em associação, devem ser preferencialmente a primeira droga a se associar com beta­bloqueadores, inibidores da enzima de conversão, bloqueadores de canais de cálcio e vasodilatadores, por potencializar seus efeitos benéficos e reduzir a ocorrência de efeitos colaterais;

·

Apesar de todas as vantagens descritas e consolidadas do uso dos diuréticos tiazídicos na hipertensão arterial, estes continuam subutilizados em todo o mundo, inclusive em nosso meio.

·

A meta de redução da pressão arterial deve ser ainda mais rigorosa (< 130 / 80 mm de Hg) para a hipertensão associada ao diabetes, a cardiopatia ou a insuficiência renal;

·

Os pacientes antes classificados como portadores de hipertensão estágio 2 (moderada) e de estágio 3 (severa) devem agora ser agrupados num único nível de estágio 2 (PAS=>160 e/ou PAD=>100 mm de Hg), devendo logo de início receber uma associação de drogas, aí incluindo obrigatoriamente o diurético tiazídico em baixa dose (=<25 mg/ dia);

·

Após obtenção do controle tensional, as consultas de retorno podem ser agendadas para prazos de até seis meses.

·

A mais efetiva conduta terapêutica prescrita pelo mais cuidadoso clínico só controlará a hipertensão em pacientes motivados. O fator primordial para a motivação do paciente é a sua boa relação com o médico e a equipe de saúde. Segundo as orientações das V Diretrizes de Hipertensão Arterial (2006), que apresentam orientações muito similares às do JNC, relatado anteriormente, as classes de medicamentos preferenciais para o controle da pressão arterial em monoterapia inicial são: os diuréticos, beta­bloqueadores, antagonistas dos canais de cálcio, inibidores da enzima conversora da angiotensina e antagonistas do receptor da angiotensina II. O tratamento deve ser individualizado e a escolha inicial do medicamento, como monoterapia, deve basear­se no mecanismo fisiopatogênico predominante, nas características individuais, nas doenças associadas, nas condições socioeconômicas e na capacidade de o medicamento influir sobre a morbidade e a mortalidade cardiovasculares. A dose do medicamento deve ser ajustada até que se consiga redução da pressão arterial a um nível considerado satisfatório para cada paciente – em geral, inferior a 140/90 mmHg (quadro II). Segundo essas Diretrizes, o ajuste deve ser feito buscando­se a menor dose eficaz, ou até que surjam efeitos indesejáveis. Se o objetivo terapêutico não for conseguido com a monoterapia inicial, são possíveis três condutas: a) se o efeito for parcial ou nulo e sem reação adversa, recomenda­se o aumento da dose do

medicamento escolhido para monoterapia inicial ou associação com medicamento de outra classe terapêutica; b) quando não ocorrer efeito na dose máxima preconizada ou surgirem efeitos indesejáveis, recomenda­se a substituição da droga em monoterapia; c) se, ainda assim, a resposta for inadequada, devem­se associar duas ou mais drogas. JOINT (2003) NORMAL PAS < 120 e PAD < 80 PRÉ ­ HIPERTENSO PAS 120 ­ 139 ou PAD 80 – 89 ESTÁGIO 1 PAS 140 – 159 ou PAD 90­ 99 ESTÁGIO 2 PAS ≥ 160 ou PAD ≥ 100 SISTÓLICA ISOLADA PAS > 140 e PAD < 90 CLASSIFICAÇÃO V DIRETRIZ BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO (2006) ÓTIMA PAS < 120 e PAD < 80 NORMAL PAS < 130 e PAD < 85 LIMÍTROFE PAS 130 ­ 139 ou PAD 85 – 89 ESTÁGIO 1 (LEVE) PAS 140 – 159 ou PAD 90­ 99 ESTÁGIO 2 (MODERADA) PAS 160 – 179 ou PAD 100­ 109 ESTÁGIO 3 (GRAVE) PAS > 180 ou PAD > 110 SISTÓLICA ISOLADA PAS > 140 e PAD < 90 Quadro II: Classificação da hipertensão arterial (> 18 anos). Fontes: JNC (2003) / V Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial (2006). Do ponto de vista do SUS, é importante realçar que o tratamento da hipertensão arterial é crônico, devendo estar garantida, pelos serviços de saúde, a disponibilidade contínua de fármacos das classes de medicamentos anti­hipertensivos recomendados. De acordo com o protocolo da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro para hipertensão arterial leve (PAS>=140­160/ PAD>= 90­100 mmHg) (quadro III), os diuréticos são a droga de primeira escolha, a menos que exista restrição para seu uso, como nos casos associados ao diabetes ou em pacientes com história de gota.

A hidroclorotiazida (HCTZ) e seus similares (tiazídicos) são os diuréticos mais utilizados em todo mundo para o controle da HA (PUSCHETT, 2000). PAD (mmHg) PAS (mmHg) Classificação HIPERTENSÃO 90­100 140­160 Estágio 1 (leve) 100­109 160­179 Estágio 2 (moderada) >110 >180 Estágio 3 (grave) Quadro III. Classificação diagnóstica da hipertensão arterial (>18 anos) no PSF­Lapa. Fonte: Protocolo da SMS do Rio de Janeiro (2002). Legenda: PAD: Pressão Arterial Diastólica; PAS: Pressão arterial Sistólica. Para a HA leve, a dose inicial e suficiente na maioria dos casos é de 12,5 a 25mg/dia pela manhã; a posologia poderá chegar ao máximo de 50mg/dia em casos excepcionais. Após o controle dos níveis tensionais, a HCTZ pode, em muitos casos, ser reduzida a 12,5 mg/dia e até ser empregada em dias alternados, mantendo­se o controle periódico pela equipe da unidade. Desta forma, pode­se aproveitar ao máximo o efeito do anti­hipertensivo e reduzir a morbimortalidade, além de reduzir a ocorrência dos efeitos colaterais (PSATY et al., 1977; SHEP, 1991). A HCTZ é padronizada, na rede SMS­RJ e no Programa de Hipertensão Arterial, na forma de comprimidos sulcados de 25 mg, o que atende plenamente a todo o seu espectro de utilização. De acordo com este protocolo, para a hipertensão arterial moderada (PAS 160­ 179/PAD 100­109 mm Hg) (quadro III), pode­se esperar até 30 dias por uma confirmação, nos casos assintomáticos, para se iniciar a abordagem com medicamentos.

Nos casos de hipertensão severa (PAS >= 180/PAD>= 110mm Hg), o tratamento farmacológico deve iniciar­se já na inscrição do paciente no programa. Por seu comprovado impacto na morbimortalidade cerebrovascular e cardiovascular em diversos estudos em longo prazo, os ß­bloqueadores (PSATY et al., 1977; WRIGHT et al., 1999) devem ser a primeira opção de droga para hipertensão moderada e severa, exceto em suas contra­indicações formais: insuficiência cardíaca, doença pulmonar obstrutiva crônica, diabetes, arteriopatia periférica, bradiarritmias (freqüência cardíaca <60 bpm) ou distúrbios avançados da condução átrio­ventricular (bloqueio atrio­ ventricular de segundo ou terceiro grau). O ß­bloqueador padronizado pela SMS­RIO é o Atenolol, em comprimidos de 50 e 100mg. A dose inicial deve ser de 25mg até a dose máxima de 100mg/dia em dose única, preferencialmente matinal. Para as formas de HA severa recomenda­se, desde o início, a associação com baixa dose (12,5 a 25mg/dia ou menos) de HCTZ, pela necessidade de controle mais rápido dos níveis tensionais. Para os casos de contra­indicação ao uso de ß­bloqueadores, os inibidores da enzima conversora de angiotensina (IECA) (HANSSON et al., 1999), representados na padronização da SMS­RJ pelo enalapril na forma de comprimidos de 10mg, são a droga de primeira escolha para hipertensão moderada e severa em dose inicial de 5mg/dia (ou mesmo 2,5 mg em idosos), podendo alcançar até 40 mg/dia em duas doses de 20mg. Como terceira alternativa para os casos de HA severa, em que se tenham alcançado as doses plenas de ß­bloqueadores e diuréticos, sem obter o controle pressórico, propõe­se a inclusão progressiva dos IECA no esquema terapêutico. Nestes

casos, quando a introdução do IECA resultar em controle tensional, o ß­bloqueador deve ser progressivamente retirado, mantendo­se a dose mínima suficiente para manutenção do controle tensional, havendo até mesmo sua interrupção completa. Outra opção é adicionar a Anlodipina, bloqueador de canais de cálcio, ou trocar a associação dos anti­hipertensivos, após descartar falhas na adesão ao tratamento e afastar causas secundárias. Em 2007, a SMS­RJ, em substituição à Nifedipina Retard 20 mg, padronizou a Anlodipina 5 mg. A dose inicial deve ser de 5 mg, podendo chegar ao máximo de 10 mg em duas tomadas. Como opção igualmente válida, o uso de vasodilatadores como a hidralazina tem sido de crescente adoção pelos clínicos da rede. A hidralazina é padronizada pela SMS­RJ em comprimidos de 25mg e sua dose inicial deve ser de 25mg, duas vezes ao dia, até o máximo de 200mg/dia. Como o objetivo deste estudo é analisar o custo do tratamento farmacológico da hipertensão arterial, tendo como um dos protocolos farmacoterapêuticos utilizados o pertencente ao Programa de Saúde da Família (PSF), descreveremos brevemente no próximo item o PSF.

4 O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E A IMPORTÂNCIA DO PROFISSIONAL FARMACÊUTICO NESSE CONTEXTO O Programa de Saúde da Família (PSF) foi concebido pelo Ministério da Saúde em 1994, tendo como propósito colaborar na organização do Sistema Único de Saúde e na municipalização da saúde, implementando os princípios fundamentais de universalização, descentralização, integralidade e participação da comunidade. Ao contrário do modelo assistencial vigente, centrado na doença e no hospital, o PSF prioriza as ações de proteção e promoção à saúde dos indivíduos e da família, tanto adultos quanto crianças, sadios ou doentes, de forma integral e contínua. Sendo assim, a Unidade de Saúde da Família está inserida no primeiro nível de ações e serviços do sistema local de assistência, denominado Atenção Básica (BRASIL/MS, 2007). A atenção está centrada na família, entendida e percebida a partir do seu ambiente físico e social, o que vem possibilitando às equipes de Saúde da Família uma compreensão ampliada do processo saúde/doença e da necessidade de intervenções que vão além de práticas curativas (FRANCO et al., 1999). O trabalho de equipes da Saúde da Família é o elemento­chave para a busca permanente de comunicação e troca de experiências e conhecimentos entre os integrantes da equipe e destes com o saber popular do Agente Comunitário de Saúde. As equipes são compostas, no mínimo, por um médico de família, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e seis agentes comunitários de saúde. Quando ampliada, conta ainda com um dentista, um auxiliar de consultório dentário e um técnico em higiene dental. Cada equipe se responsabiliza pelo acompanhamento de cerca de 3 mil a 4 mil

e 500 pessoas ou de mil famílias de uma determinada área, e estas passam a ter co­ responsabilidade no cuidado com a saúde. A atuação das equipes ocorre principalmente nas unidades básicas de saúde, nas residências e na mobilização da comunidade, caracterizando­se por: ser porta de entrada de um sistema hierarquizado e regionalizado de saúde; ter território definido, com uma população delimitada, sob a sua responsabilidade; intervir sobre os fatores de risco aos quais a comunidade está exposta; prestar assistência integral, permanente e de qualidade; realizar atividades de educação e promoção da saúde (BRASIL/MS, 2007). As mudanças demográficas, epidemiológicas e a evolução dos medicamentos têm gerado novas demandas, que requerem adequação do sistema de saúde e a transformação do modelo de atenção prestada, de modo a conferir prioridade ao caráter preventivo das ações de promoção, proteção e recuperação da saúde (OMS, 1993). Para isso, o sistema deve contar com ações colaborativas de profissionais da saúde, em sintonia com essas mudanças. Diante dessa nova realidade, os papéis dos profissionais de saúde ganham mais relevância científica e social. Neste sentido, é preciso discutir a complexidade da atuação profissional isolada, bem como refletir sobre aspectos intersubjetivos do trabalho em equipe, no que concerne aos cuidados com a saúde e ao uso dos medicamentos. A participação dos farmacêuticos no controle da hipertensão arterial consiste na seleção, gerenciamento do estoque, armazenamento correto e dispensação dos medicamentos, mas principalmente, na promoção da Atenção Farmacêutica.

Segundo Carter (2003), dentro desse contexto, a Atenção Farmacêutica é uma nova filosofia prática, na qual o profissional desempenha papel fundamental, no que tange ao atendimento das necessidades dos pacientes crônicos com relação aos medicamentos. Com isso, os farmacêuticos podem colaborar com os demais profissionais de saúde e com o paciente, no planejamento, na orientação e no acompanhamento da farmacoterapia, podendo produzir resultados sanitários específicos. As ações do programa são desenvolvidas principalmente por meio da atuação das equipes de Saúde da Família. Para isso são capacitados profissionais de saúde no diagnóstico precoce, identificação de fatores de risco, prescrição de medicamentos adequados e orientação à população, para adoção de hábitos saudáveis. Os casos mais graves que não consigam ser resolvidos na rede básica são encaminhados aos especialistas da rede pública para um tratamento mais adequado. Por este motivo, o PSF deve estar vinculado à rede de serviços, de forma que assegure a referência e a contra­referência a clínicas e serviços de maior complexidade, sempre que o estado de saúde da pessoa assim exigir.

5 METODOLOGIA O presente estudo enquadra­se em uma análise retrospectiva e quantitativa de dados registrados, já que fornece o cálculo dos custos diretos reais de uma população de hipertensos em acompanhamento numa unidade de Programa de Saúde da Família no Rio de Janeiro, comparada com o cálculo de custo de um protocolo utilizado pelas V Diretrizes Brasileiras de HA. Iniciou­se um levantamento de dados de prevalência e incidência dessa patologia crônica, em unidade do Programa de Saúde da Família do município do Rio de Janeiro, situada no bairro da Lapa, no período de junho a agosto de 2005. Essa unidade foi escolhida porque funciona dentro da Faculdade de Medicina da Universidade Estácio de Sá. Possui uma equipe de Saúde da Família e tem como referência o Posto de Atendimento Médico (PAM) Oswaldo Cruz e o Hospital do Carmo. Para melhor compreensão das etapas realizadas para o cálculo do custo dos protocolos farmacoterapêuticos, dividiremos a metodologia em: apresentação do perfil da população portadora de hipertensão arterial adscrita ao PSF Lapa; protocolos de hipertensão arterial escolhidos para o estudo; seleção do preço de mercado; e, por fim, através de análise em software – TreeAge Pro 2007 Suite – o cálculo do custo para posterior apresentação dos resultados.

5.1 PERFIL DA POPULAÇÃO HIPERTENSA ADSCRITA AO PSF­LAPA De acordo com levantamento de dados coletados no PSF­Lapa de junho a agosto de 2005, a população adscrita ao Programa de Saúde da Família Lapa era composta por 1.502 famílias. Sua população cadastrada era de 3.913 pessoas, das quais 45,7% eram do sexo masculino e 54,3%, do feminino. Os idosos acima de 60 anos correspondiam ao maior número de pessoas cadastradas, 21% dessa população. Identificamos através de análise de cadastro informatizado de cada paciente adscrito ao PSF, 20,44% da população como portadora de HA desde o período de sua abertura de 2002 até 2005. Ao analisarmos os cadastros desta população, identificada como portadora de HA, observamos que nem todos os pacientes mantinham seu acompanhamento no PSF, por desistência ou erros de classificação diagnóstica. Por esse fato, optamos por considerar, neste estudo, apenas a população cadastrada pelo médico da equipe do PSF e que constava em cadastro do Programa Remédio em Casa (descrito anteriormente), que nos dava a garantia de que esse usuário era portador da hipertensão e mantinha acompanhamento medicamentoso no PSF. Após priorizarmos a população do Programa Remédio em Casa, foi realizado outro levantamento. Essa busca consistiu em avaliarmos a ficha cadastral de cada paciente portador de hipertensão, inserido no Programa Remédio em Casa, de 2002 até o mês de agosto de 2005. Encontramos, entre os cadastrados, um percentual de

9% (n=400) de pacientes portadores de HA, 63% do sexo feminino e 37% do sexo masculino. O usuário do PSF portador de HA é avaliado em consulta médica ambulatorial para diagnóstico, classificação e acompanhamento da hipertensão. O diagnóstico se faz a partir dos valores pressóricos, com base em critérios de classificação de risco individual e de doenças associadas. Esse mesmo profissional, médico, propõe o tratamento farmacológico ou não­farmacológico específico, de acordo com o protocolo seguido pelo PSF­Lapa. Em relação à classificação da HA da população acompanhada pelo PSF, verificamos que 28% eram portadores de hipertensão leve, 60% de hipertensão moderada e 12% de hipertensão severa. Estes percentuais de classificação servirão de base para cálculo dos gastos de medicamentos utilizados no PSF para cada tipo de hipertensão arterial (figura V). 60% 12% 28% HIPERTENSÃO Leve HIPERTENSÃO Moderada HIPERTENSÃO Severa Figura V: Classificação população portadora de hipertensão no PSF­Lapa, 2005.

5.2 PROTOCOLOS Como nem sempre o medicamento principal 2 é suficiente para realização de um tratamento adequado, torna­se necessário utilizar alternativas terapêuticas, a fim de se alcançar a ação esperada. Os equivalentes farmacológicos ou medicamentos secundários, como o próprio nome indica, são medicamentos com ingredientes farmacológicos semelhantes. Então, o tratamento farmacológico de uma doença pode incluir uma droga principal e uma ou mais complementares. Dentre estes fármacos complementares, uma ou mais classes terapêuticas podem ser combinadas entre si, para se atingir o efeito desejado (CASTELLÓ et al., 2000; LOPES­CASASNOVAS e PUIG­JUNOY, 2000). No último nível terapêutico, ou de equivalência terapêutica, estão os fármacos de funções terapêuticas semelhantes (ex. anti­hipertensivos). As distinções entre os medicamentos no segundo e terceiro níveis são muito grandes. Com diferentes substâncias ativas, eles podem ter efeitos, eficácia, contra­indicações e outros impactos não esperados. Neste grupo, formado por medicamentos terciários, a escolha se baseia na possibilidade de equivalência terapêutica (MOSEGUI, 2002). A seleção de dois protocolos deu­se aleatoriamente, um de referência nacional e outro municipal, pois a intenção do trabalho é propor uma comparação do custo do tratamento farmacológico proposto por cada um deles. No Brasil, não há nenhum 2 Fármacos chamados equivalentes químicos são substâncias com igual princípio ativo. Aqueles pertencentes a este nível de equivalência são chamados de medicamentos primários e sempre serão empregados e estão associados a , pelo menos, uma das classificações internas de uma doença (CASTELLÓ et al., 2000; LOPES­CASASNOVAS e PUIG­JUNOY, 2000).

protocolo oficial, sugerido pelo Ministério da Saúde, a ser usado no SUS (BRASIL/MS, 2002). Descreveremos a seguir os protocolos do estudo com seus respectivos algoritmos. 5.2.1. Protocolo Farmacoterapêutico do Programa de Saúde da Família Conforme descrito anteriormente, foram selecionados para o estudo dois protocolos de tratamento farmacológico para hipertensão arterial. O primeiro é o protocolo farmacoterapêutico da hipertensão arterial empregado pelo PSF, proposto em 2002 pela Coordenação de Programas de Doenças Crônicas – Secretaria Municipal de Saúde (SMS) do Rio de Janeiro (Anexo II). Neste protocolo há a padronização da terapêutica farmacológica para cada tipo de hipertensão arterial (leve, moderada e severa), mostrados a seguir.

Baixa Dose HIROCLOROTIAZIDA 25mg / dia Pressão Arterial Controlada? Sim Manter Conduta Não Dose Máxima HIDROCLOTIAZIDA 50mg / dia (2 cp 25mg) Algoritmo I. Tratamento farmacoterapêutico para hipertensão leve (ou estágio 1), proposto pelo PSF, 2002.

Manter Conduta Manter Conduta < 60 anos > 60 anos Baixa Dose ATENOLOL 25mg/dia (70%) ou ENALAPRIL 5mg/dia (30%) (1/2 cp 10mg) Baixa Dose HIDROCLOROTIAZIDA (12,5 a 25mg/dia) Pressão Arterial Controlada? Pressão Arterial Controlada? Não Não Dobrar Dose ATENOLOL 50mg/dia ou ENALAPRIL 10mg/dia Baixa Dose HIDROCLOROTIAZIDA 25 mg + ATENOLOL 25mg/dia (70%) ou ENALAPRIL 5mg/dia (1/2 cp 10mg) Sim Sim Pressão Arterial Controlada? Pressão Arterial Controlada? Sim Sim Manter Conduta Manter Conduta Não Não Entrar com Baixa Dose HIDROCLOROTIAZIDA (12,5 a 25 mg/dia) Manter Conduta Sim Dobrar Dose HIDROCLOROTIAZIDA 25mg + ATENOLOL 50mg/dia ou ENALAPRIL 10mg/dia Pressão Arterial Controlada? Pressão Arterial Controlada? Sim Manter Conduta Sim Manter Conduta Não Manter Conduta Sim Não Dose Máxima ATENOLOL 100mg/dia ou ENALAPRIL 40mg/dia HIDROCLOROTIAZIDA 50mg (2cp 25mg) ATENOLOL 100mg/dia ou ENALAPRIL40mg/dia Pressão Arterial Controlada? Pressão Arterial Controlada? Não Não Avaliar Aderência; Adicionar ENALAPRIL, se não usado antes; Pesquisar causa secundária Reduzir ao máximo doses de ATENOLOL E HIDROCLOROTIAZIDA Algoritmo II. Tratamento farmacoterapêutico para hipertensão moderada (ou estágio 2), proposto pelo PSF, 2002.

Baixa Dose HIDROCLOROTIAZIDA 25mg/dia e ATENOLOL 25mg (70%) ou ENALAPRIL 5mg (30%) (1/2 cp 10mg) Manter Conduta Sim Entrar com ENALAPRIL se não usado inicialmente: Iniciar com 5mg/dia (1/2cp de 10mg) ­ Máximo 40mg/dia Pressão Arterial Controlada? Pressão Arterial Controlada? Sim Retirar Progressivamente o ATENOLOL Não Não Dobrar Dose HIDROCLOROTIAZIDA e ATENOLOL ou ENALAPRIL AVALIAR ADERÊNCIA PESQUISAR CAUSA SECUNDÁRIA Não Manter Conduta Sim Pressão Arterial Controlada? Entrar com NIFEDIPINA RETARD 20mg/dia 2x dia Máximo 40mg 2x dia Entrar com HIDRALAZINA 25mg 2x dia ­ máximo 100mg 2x dia (Se em Uso de ATENOLOL) Não Dose Máxima HIDROCLOROTIAZIDA (50mg­2cp de 25mg) e ATENOLOL (100mg) ou ENALAPRIL (40mg) Pressão Arterial Controlada? Sim Manter Conduta Algoritmo III. Tratamento farmacoterapêutico para hipertensão severa (ou estágio 3), proposto pelo PSF, 2002.

5.2.2 Protocolo Farmacoterapêutico da Sociedade Brasileira de Hipertensão O segundo protocolo utilizado neste estudo foi o proposto pelas V Diretrizes de Hipertensão Arterial, em 2006, e realizado pela Sociedade Brasileira de Hipertensão Arterial. As V Diretrizes Brasileiras de HA, apesar das inúmeras e grandes evidências de que todas as principais classes de drogas hipotensoras – a saber, diuréticos, beta­ bloqueadores, bloqueadores do canal de cálcio, inibidores da enzima de conversão da angiotensina e antagonista da angiotensina II – serem efetivas e seguras no tratamento da hipertensão arterial, não estabelecem uma orientação específica na escolha da terapêutica medicamentosa. Isso permite que o médico opte pelo anti­hipertensivo em cujo uso ele tenha mais experiência ou que haja disponibilidade no momento, conforme pode ser visualizado no algoritmo a seguir.

ASSOCIAÇÃO DE FÁRMACOS MONOTERAPIA Estágio 1 Diurético Betabloqueador Inibidor da ECA Antagonista do canal de cálcio Antagonista do receptor AT 1 da AII Classes distintas em baixas doses, principalmente para estágios 2 e 3 Resposta inadequada ou efeitos adversos Aumentar a dose Substituir a Monoterapia Adicionar o 2º fármaco Aumentar a dose da associação Trocar a associação Adicionar o 3º fármaco Resposta inadequada Adicionar outros anti­hipertensivos Algoritmo IV. Tratamento farmacoterapêutico para hipertensão arterial (estágios 1, 2 e 3), proposto pela Sociedade Brasileira de Hipertensão Arterial, 2006.

Desta forma, nos baseamos na metodologia Delphi 3 , para o fechamento deste protocolo consistiu da opinião de Três distintos profissionais cardiologistas qualificados da cidade do Rio de Janeiro. O encontro com esses profissionais para coleta dos dados ocorreu num período de dois meses. A cada especialista foi proposto a construção de um protocolo farmacoterapêutico para cada estágio de hipertensão arterial priorizando a experiência do profissional na escolha de determinado medicamento e os de menor custo. Na análise dos protocolos construídos pelos três profissionais cardiologistas (I,II e III), criaram­se 3 protocolos para o tratamento da HA leve, 3 protocolos para o tratamento da HA moderada e 3 protocolos para o tratamento da HA severa. Conforme Quadros abaixo. ESTÁGIO HIPERTENSÃO ARTERIAL MEDICAMENTO PROPOSTO PARA TRATAMENTO Estágio I Hidroclorotiazdida 12,5mg Estágio II Hidroclorotiazida 12,5mg + Enalapril 10­20mg Estágio III Hidroclorotiazida 12,5mg + Enalapril 20mg + Nifedipina 20mg Quadro IV. Protocolo Proposto por Cardiologista I. _______________ 3 O objetivo do método é obter uma opinião coletiva qualificada sobre determinadas questões, a partir de um grupo de pessoas selecionadas.A técnica é definida como um método de estruturação de um processo de comunicação colegiada, que permite a um grupo de indivíduos tratar de problemas complexos ( LANDETA, 1999; VIVAS e SANCHAS, 1993; LINSTONE e TUROFF, 1975).

ESTÁGIO HIPERTENSÃO ARTERIAL MEDICAMENTO PROPOSTO PARA TRATAMENTO Estágio I Atenolol 25­50mg Estágio II Atenolol 25­50mg + captopril ­50mg Estágio III Captopril 75­100mg + Atenolol 100mg + Anlodipina 5­10mg Quadro V. Protocolo Proposto por Cardiologista II. ESTÁGIO HIPERTENSÃO ARTERIAL MEDICAMENTO PROPOSTO PARA TRATAMENTO Estágio I Benicar 20mg Estágio II Benicar 20mg + Atenolol 50mg Estágio III Enalapril 10mg + Benicar 20mg + Natrilix 1,5mg Quadro VI. Protocolo Proposto por Cardiologista III. Fizemos a seguinte análise para acomodarmos, cada estágio num único protocolo: em primeiro lugar, analisamos os protocolos isoladamente e identificamos, dentre as terapêuticas propostas pelos cardiologistas, à opção medicamentosa mais prescrita e o menor custo . Assim, no protocolo para tratamento da HA leve, prevaleceu o uso do diurético tiazídico. No caso do protocolo para tratamento da HA moderada, identificamos a associação do beta­bloqueador com inibidor da enzima conversora da angiotensina, e finalmente, na análise dos protocolos criados para o tratamento da HA severa, encontramos o diurético tiazídico associado ao inibidor da enzima conversora da angiotensina, juntamente com o bloqueador do canal de cálcio.

Para o tratamento medicamentoso da hipertensão leve, prevaleceu o uso do diurético hidroclorotiazida 12,5mg, podendo­se aumentar sua dosagem de acordo com a resposta terapêutica do paciente ao medicamento. No tratamento da hipertensão moderada, os medicamentos selecionados foram o atenolol 25mg ao dia, associado de captopril 50mg ao dia, dosagem que também dependerá da resposta à terapêutica e, por fim, para o tratamento da hipertensão severa, a associação de três fármacos anti­ hipertensivos: hidroclorotiazida 12,5mg ao dia + enalapril 20mg ao dia + nifedipina 20mg ao dia (Algoritmo V).

HIPERTENSÃO LEVE HIPERTENSÃO MODERADA HIPERTENSÃO SEVERA HIDROCLOROTIAZIDA 12,5mg / dia ATENOLOL 25mg + CAPTROPIL 50mg / dia HIDROCLOROTIAZIDA 12,5mg / dia + ENALAPRIL 20mg / dia + NIFEDIPINA 20mg / dia Algoritmo V. Protocolo construído a partir das V Diretrizes Brasileiras de HA. 5.3 MEDICAMENTOS E PREÇO NO MERCADO Os medicamentos para hipertensão são divididos em seis classes principais: diuréticos, inibidores adrenérgicos, vasodilatadores diretos, inibidores da enzima conversora da angiotensina (ECA), bloqueadores dos canais de cálcio e antagonistas do receptor AT2 da angiotensina II (ATII). Cada protocolo possui sua escolha dentre as classes principais. A partir disso, a coleta de preços dos medicamentos de referência presentes em ambos os protocolos foi realizada através do levantamento de preço de mercado de cada medicamento

(quadro VII). Este levantamento foi realizado em fevereiro de 2007, através de preços de mercado dos medicamentos de distintas empresas farmacêuticas. VARIAÇÃO PREÇO DE MÉDIA DA PREÇO MERCADO VARIAÇÃO UNIDADE (30 COMPRIMIDOS) Preço Final Atenolol 25mg R$ 7,40 a R$ 8,27 R$ 7,83 R$ 0,26 Atenolol 50mg R$ 9,21 a R$ 14,85 R$ 12,03 R$ 0,40 Atenolol 100mg R$ 18,18 a R$ 23,27 R$ 20,72 R$ 0,69 Anlodipina 5mg R$ 26,52 R$ 26,52 R$ 0,88 Anlodipina 10mg R$ 52,12 R$ 52,12 R$ 1,73 Captopril 25mg R$ 13,91 a R$ 15,55 R$ 14,73 R$ 0,49 Captopril 50mg R$ 19,21 a R$ 30,49 R$ 24,85 R$ 0,82 Enalapril 5mg R$ 10,78 a R$ 11,63 R$ 11,20 R$ 0,37 Enalapril 10mg R$ 13,98 a R$ 17,59 R$ 15,78 R$ 0,52 Enalapril 20mg R$ 19,98 a R$ 29,94 R$ 24,96 R$ 0,83 Hidroclorotiazida 25mg R$ 3,30 a R$ 3,48 R$ 3,39 R$ 0,11 Hidralazina 25mg R$ 5,70 R$ 5,70 R$ 0,19 Hidralazina 50mg R$ 7,65 R$ 7,65 R$ 0,25 Nifedipina R$ 8,16 a R$ 14,61 R$ 11,38 R$ 0,38 Quadro VII. Levantamento do preço de mercado dos medicamentos utilizados nos protocolos do PSF­Lapa (2002) e no das V Diretrizes (2006). MEDICAMENTO 5.4 CÁLCULO DO CUSTO Segundo Mosegui (2002), a determinação dos custos de uma doença permite distinguir qual o ônus desse agravo para a sociedade, além de ser um primeiro passo para análises de custo­benefício e custo­efetividade. Pode também auxiliar na revisão e na facilitação de programas de dispensação de medicamentos, além de diminuir os custos individuais e governamentais no tratamento de doenças que dispõem de protocolos terapêuticos definidos. Para desenvolvermos o cálculo do custo do tratamento farmacoterapêutico da HA proposto pelo protocolo do PSF e pelo protocolo da Sociedade Brasileira de

Hipertensão Arterial, empregou­se o software TreeAge Pro 2007 Suite. Não foram calculadas as efetividades dos medicamentos. Analisamos o custo direto 43 do tratamento farmacológico proposto em distintos protocolos para a hipertensão arterial, através do uso dos preços de mercado de diferentes apresentações farmacêuticas e através da análise de sensibilidade, com o objetivo de avaliar o impacto das variações dos valores das prevalências de uso dos medicamentos no resultado final do estudo. 4 Aqui, os custos diretos são aqueles atribuídos aos gastos que o indivíduo tem com aquisição dos medicamentos. Para compreender um pouco mais os custos diretos e indiretos em saúde, recomenda­se a leitura de Villar (2000).

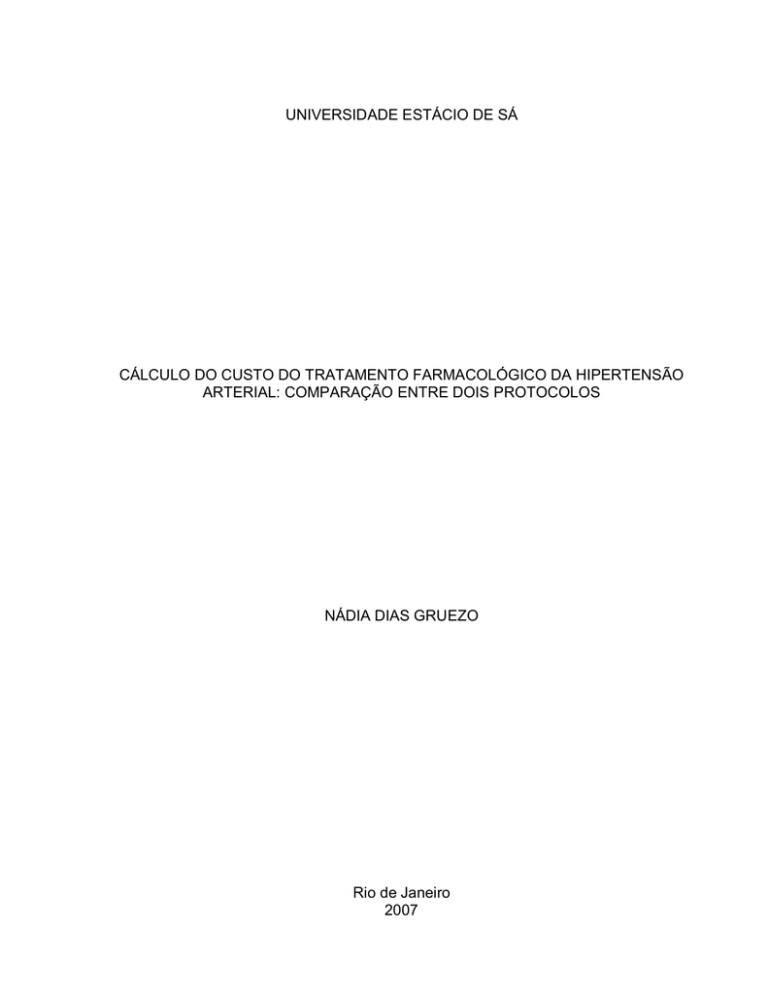

6 RESULTADOS E DISCUSSÃO Através do software TreeAge Pro 2007 Suite, foram estabelecidas comparações entre árvores de decisão dos protocolos selecionados para o estudo, assim como análises de sensibilidade para intervalos de variação de prevalência dos estágios da hipertensão, intervalo de variação no uso de medicamento e intervalo de variação de idade; foi realizado, ainda, diagrama tornado da variação dos preços de medicamentos. A análise de sensibilidade é capaz de dar valor ao impacto das variações dos valores das variáveis mais relevantes sobre o resultado final do estudo. O objetivo principal desse cálculo é perceber quanto o custo do tratamento irá variar, irá aumentar ou diminuir, quando das diferenças de protocolos. A comparação entre as árvores de decisão dos protocolos do PSF e da SBHA, onde as prevalências de hipertensos encontrados no PSF foram utilizadas para cálculo, apresentou como custo mensal/individual os valores de R$ 15,03 e R$ 24,66, respectivamente. Perfaz um custo anual de R$ 180,72 para o protocolo do PSF e R$ 295,95 para o da SBHA – ou seja, uma diferença de 60% entre os custos. Analisando­se as árvores de decisão dos protocolos, podemos comparar o custo mensal do tratamento farmacoterapêutico para cada estágio de hipertensão: caso o indivíduo fosse portador de hipertensão arterial moderada e tratado pela indicação do protocolo do PSF, teria um gasto mensal de R$ 16,69, ou seja, 51% mais barato, quando comparado com o indivíduo tratado pelo mesmo protocolo proposto pela SBH. No tratamento para a hipertensão severa, o protocolo do PSF sairia 70% mais barato

mensalmente e apenas no tratamento da hipertensão leve o protocolo do PSF sairia mais caro.Estes dados podem ser visualizados na figura a seguir.

Figura VI. Comparação entre as árvores de decisão dos protocolos do Programa de Saúde da Família e da Sociedade Brasileira de Hipertensão.

A aplicação de análise de sensibilidade em distintos intervalos de variação de prevalência da HA (0 e 40% para HA leve e 0 e 70% para HA moderada) mostrou que o protocolo do Programa de Saúde da Família manteve o custo mais baixo. 40 35 30 25 20 15 10 5 0 0 0,05 0,1 0,15 0,2 Prevalência 0,25 0,3 0,35 0,4 Saúde da Família Soc Bra Hipert

Gráfico I: Análise de sensibilidade para o intervalo de variação da prevalência leve entre 0 e 40% do total de hipertensos. 40 35 Valor Esperado R($) 30 25 20 15 10 5 0 0 0,1 0,2 0,3 0,4 prevalência moderada 0,5 0,6 0,7 Saúde da Família Soc Bra Hipert Gráfico II: Análise de sensibilidade para o intervalo de variação da prevalência moderada entre 0 e 70% do total de hipertensos. Quando se faz a análise de sensibiliadde para o intervalo de variação (de 0 a 100%) de uso do Atenolol e ou Enalapril, em ambos os protocolos, observa­se o menor custo para o protocolo do PSF, e ainda uma queda no valor ao longo da variação na utilização do Atenolol. Caso este protocolo utilizasse o Enalapril em vez do Atenolol, a curva se inverteria, demonstrando o aumento do custo com o uso deste medicamento. Conforme gráfico a seguir.

30 Valor Esperado R ($) 25 20 15 10 5 0 0 0,2 0,4 0,6 Percentagem de Atenolol 0,8 1 Saúde da Fam ília Soc Bra Hipert Gráfico III: Análise de sensibilidade para o intervalo de variação de uso do Atenolol e/ou Enalapril.

Já na análise de sensibilidade para o intervalo de variação de indivíduos com menos de 60 anos, não verificamos diferenças significativas ao longo dessa variação, de acordo com gráfico apresentado a seguir.

30 Valor Esperado R($) 25 20 15 10 5 0 0 0,2 0,4 0,6 Percentagem de Indivíduos com < 60 anos 0,8 1 Saúde da Família Soc Bra Hipert Gráfico IV: Análise de sensibilidade para o intervalo de variação de indivíduos com menos de 60 anos. O diagrama tornado, conforme pode ser visualizado no gráfico V, tem a capacidade de medir o impacto da variação de preço do medicamento no custo total. Desta forma verificamos os intervalos de variação de acordo com os preços de mercado encontrados na pesquisa dos medicamentos de referência. Para cada intervalo de variação de preço como por exemplo a do Enalapril, de R$19,98 a R$ 29,94 – mesmo com alta variação de preço este não ultrapassa o valor encontrado no protocolo da sociedade brasileira de hipertensão arterial.O mesmo em ordem decrescente ocorre com a variação de preços para o Atenolol 50 e 100mg, nifedipina 20mg, enalapril de 5 mg, hidroclorotiazida de 25mg, atenolol de 25mg, hidroclorotiazida de 50mg.

Gráfico V. Diagrama tornado da variação dos preços dos medicamentos. Observamos nesta análise dos resultados que, em todos eles, as diretrizes brasileiras, se seguidas, geram o maior custo de tratamento, se comparado com o guideline do PSF a custos menores. O tratamento da hipertensão arterial constitui desafio que deve ser enfrentado de modo mais agressivo, visando a reduzir o impacto dessa doença não só nos níveis de morbidade e mortalidade, como também nos custos de atenção à saúde. Assim, Pluciennik (2001) relata que não há estudos em nosso meio quantificando o impacto do tratamento medicamentoso da hipertensão arterial na redução dos gastos com a saúde. Este estudo, portanto, é muito importante, pois contribuirá na busca de redução de gastos, a partir da identificação de protocolos com custos farmacoterapêuticos menores.

No mês de abril de 2007, a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro atualizou seu protocolo farmacoterapêutico para o tratamento da hipertensão arterial, conforme as normas propostas pelas V Diretrizes de Hipertensão Arterial de 2006. A atualização recente evidencia que estávamos no caminho certo, quando optamos por comparar o custo entre os dois protocolos: o de 2002, criado pela Secretaria, e o de 2006, pelas V Diretrizes. Como não avaliamos a efetividade dos protocolos terapêuticos neste estudo, podemos afirmar, através do cálculo realizado pelo software TreeAge Pro 2007 Suite, que o protocolo proposto pela SBHA é de maior custo. Cabe ressaltar que a diferença entre o preço do medicamento obtido no varejo e aquele obtido através de licitações ou por programas é significativa. Este fato poderá influenciar na diminuição do custo do novo protocolo recém­implantado, que em algumas unidades ainda não se encontra plenamente estabelecido. Neste trabalho, preferimos utilizar o preço de mercado para ambos os protocolos, a fim de equiparar a comparação entre os protocolos. As análises de custos em saúde envolvem diversas metodologias e objetivos, desde a escolha da melhor de duas alternativas que tenham efeitos idênticos, até as análises mais complexas de custo­efetividade, que envolvem análise dos resultados a serem obtidos em termos de qualidade de vida para os pacientes. Segundo Pluciennik (2001), uma análise baseada apenas no custo do medicamento tem, evidentemente, limitações. O medicamento mais barato pode demandar maior número de controles laboratoriais, por exemplo, tornando o conjunto do tratamento mais caro.

No entanto, frente à dificuldade de uma análise completa dos custos de tratamento, este estudo se limitou a comparar custos de aquisição do medicamento. Quando se faz um estudo de custo­utilidade, custo­efetividade ou custo­benefício da utilização de medicamentos, a análise de custos deve, portanto, não só considerar o custo de aquisição do medicamento, mas todos os outros custos relacionados ao tratamento: visitas médicas, internações, exames de laboratório, atendimento de enfermagem, serviço social e saúde mental. Outros custos, como transporte e perda de produção, também precisam ser incluídos nos cálculos. Pearce et al. (1998), em estudo de custo­minimização do tratamento de pacientes com hipertensão leve a moderada e sem complicações, foram comparados os preços de atacado de algumas drogas anti­hipertensivas, estimando, a partir dessa informação, os custos comparativos de tratamento por cinco anos. Avaliando os medicamentos mais prescritos em cada classe, os autores encontraram custos de US$ 55 para a Hidroclorotiazida, US$ 1.222 para o Atenolol, US$ 1.820 para o Enalapril, US$ 2.260 para a Terazosina e US$ 4.026 para a Nifedipina. Ou seja, uma diferença 73 vezes maior entre os extremos de custo. No mesmo estudo, os autores estimam o número de pacientes hipertensos que precisam ser tratados durante cinco anos para evitar um evento de saúde grave ou morte: 86 pacientes de meia­idade ou 29 pacientes idosos. O custo de tratamento medicamentoso para evitar um episódio de infarto do miocárdio, um acidente vascular cerebral ou morte nesses grupos de pacientes variou de US$ 4.730 com a Hidroclorotiazida, a US$ 34.6236 com a Nifedipina, para os pacientes de meia­idade, e de US$ 1.595 a US$ 11.6754 para os pacientes idosos, com os mesmos