Cultura e Literatura Judaicas

"Face e Contraface"

ângulo 120, 2010,

69

Cultura e Literatura Judaicas

Entre a história e os espaços subjetivos:

"O lance de dados", de Samuel Rawet

Berta Waldman

Professora Titular em Literatura Hebraica e Judaica, área de

Língua e Literatura Hebraica da Universidade de São Paulo.

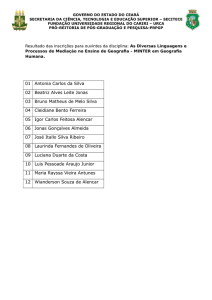

Resumo

Este trabalho propõe a leitura de uma peça inédita de Samuel Rawet - “O lance de dados”- que trata de um colaborador

judeu durante a Segunda Guerra Mundial. O caráter estático da peça e a tendência ao diálogo repetitivo indicam que,

nela, a situação importa mais do que a ação. Esta é desdramatizada: não há um encaminhamento lógico com começo,

meio e fim, e sim uma sucessão de episódios justapostos.

O período abarcado pela peça, cuja ação transcorre no Rio de Janeiro, é o de alguns anos após o fim da Segunda Guerra Mundial. A forma, debruada em longas falas filosóficas, é um lugar em que se podem divisar aspectos históricoculturais. A interferência do Existencialismo sartreano – filosofia surgida após a Segunda Guerra Mundial – é nítida na

composição do texto de Rawet e na configuração de seu personagem protagonista.

Se o autor constrói a peça num tempo e numa circunstância que oferecem poucas saídas ao personagem, ele também

induz o leitor a pensar a questão de diferentes ângulos, afastando as posições categóricas e contundentes.

Palavras-chaves

Holocausto – judaísmo – colaboracionismo – culpa.

Abstract

This paper proposes a reading of an unpublished play by Samuel Rawet – “O Lance de Dados” (Throw of Dice) – which

deals with a Jewish collaborator during World War II. The play’s static character and the tendency to repeat the dialogue

indicate that situation is more important than action here. The latter is undramatized: there is no logical sequence, with

beginning, middle, and end, but only a succession of juxtaposed episodes.

The play takes place in Rio de Janeiro, a few years after the end of WW II. In its form, which includes long philosophical

speeches, historical and cultural aspects can be perceived. The interference of Sartrean Existencialism – a philosophy

that appeared after the war – is clear in the text’s composition, and in the configuration of its protagonist.

Even though the author sets the play at a particular time and in specific circumstances, which allow the character few

possibilities of escape, he also leads the reader to examine the question from different perspectives, avoiding categorical

and forceful positions.

Keywords

Holocaust – Judaism – Collaborationism – Guilt.

70

www.fatea.br/angulo

Cultura e Literatura Judaicas

I.

Samuel Rawet1 (1929, Klimontow-Polônia- 1984,

Sobradinho-Brasília), escritor que viveu no Brasil a

maior parte de sua vida, além de contista e ensaísta

teve uma participação pouco divulgada na história da

dramaturgia nacional. Integrou o grupo Café da manhã

criado por Dinah Silveira de Queiróz, do qual participaram também Fausto Cunha, Renard Perez, Fábio

Lucas, Nataniel Dantas e outros interessados em teatro. Escreveu peças como “Os Amantes”, de 1957, que

chegou a ser encenada no Teatro Municipal do Rio de

Janeiro. Já “O lance de dados”, trabalho inédito2 sobre um colaborador judeu durante a Segunda Guerra Mundial, não foi representado. Sabe-se que Rawet

pretendia publicá-lo pela editora Vertente, por volta

de 1977, mas isso não ocorreu. Apesar de a ficção de

Rawet ter sido reunida e publicada, o teatro mantémse em parte inédito.

O título da peça alude diretamente ao título do

poema de Stéphane Mallarmé (1842-1898) “Um lance

de dados” (em francês, “Un coup de dés”), publicado

em fins do século XIX. Esse poema permite várias possibilidades de leitura devido à disposição não linear

dos versos, que inclusive traçam um desenho labiríntico, que parte do verso inicial “Un coup de dés jamais

n’abolira le hasard”, recuperado no final do poema. A

indeterminação e a imprevisibilidade sugeridas aludem à impossibilidade de enfeixar uma constelação de

possíveis num projeto único. O acaso do jogo de dados

está em que o resultado de um determinado lance independe de toda a sequência histórica dos lances anteriores, ou seja, o lance não tem passado, e a direção

dos resultados pode mudar completamente a qualquer

momento.

Na dobra metalinguística, o poema aponta para

o processo de criação, situando-o no intervalo entre a

contingência e a necessidade; a primeira conduz o processo à diversidade; a segunda, à eficiência.

Alterando o artigo indefinido que passa a definido, o título da peça de Rawet – “O lance de dados”afunila a ideia de jogo a uma referência única, restringindo-lhe a multiplicidade de alternativas. Além

disso, “O lance de dados” também pode ser lido como

“dados (informações antes ocultas) que vão sendo lançados, apresentados”. A análise do título será retomada ao longo do estudo da peça.

“O lance de dados” compõe um teatro de significações, intensidades, forças e pulsões de presença. O

ângulo 120, 2010, p. 70-78.

Se Deus não existe, tudo é permitido.

Fiódor Dostoievsky

(Irmãos Karamazov)

caráter estático dessa dramaturgia, com tendência ao

diálogo repetitivo, opõe-se à dinâmica progressiva e linear do drama. Nela, mais que ação, importa a situação.

Ainda que a peça de Rawet não apresente uma

ação no sentido do claro desenvolvimento de uma

fábula, ela ativa sua dinâmica por meio da mudança

de situações, espécie de quadros em movimento e instalações provisórias que viabilizam o encadeamento

do espetáculo, com base em acirradas competições de

palavras e silêncios, numa sucessão de quadros com

pouca tensão e algum suspense.

A exigência de mais uma experiência partilhada

que transmitida, mais impulso de energia que informação, constrói-se a partir de uma “palheta estilística”

composta pela parataxe, determinante de estruturas

não-hierarquizadas, em que os elementos cênicos não

se ligam uns aos outros de forma evidente, além de

não se ilustrarem, nem funcionarem por mecanismos

de reforço e redundância.

Para resistir ao bombardeio de informações, a

peça adota uma estratégia de economia dos elementos

cênicos, em processos de repetição e ênfase na duração

ou no ascetismo dos espaços vazios. Privilegiando o

silêncio, o vazio e a redução minimalista dos gestos

e dos movimentos, criam-se elipses a serem preenchidas pelo espectador, de quem se exige uma postura

produtiva.

Certamente, a peça insere-se nas transformações

ocorridas no teatro pós Segunda Guerra Mundial,

quando as elites testemunharam, com inegável espanto, a emergência de novos dramaturgos, que produziram retratos bem pouco lisonjeiros do período.

Neste “novo teatro” despontam Beckett, Ionesco,

Adamov, Sartre, Camus, Genet, Osborne, Albee, Gelber, Dürrenmatt, entre outros, todos eles relacionados a uma nova estética, qualificada genericamente

por Geneviève Serreau como um “teatro de irrisão”

(S E R R E A U , 2005, p. 561).

Também no Brasil, entre 1960 e 1970, diversos

espetáculos exacerbaram as características modernistas, incidindo num ultramodernismo experimental

que serviu como ante-sala para a pós-modernidade.

O primeiro deles é “O Rei da Vela”, texto de 1933 de

Oswald de Andrade, encenado pelo Teatro Oficina

em 1967, sob direção de José Celso Martinez Corrêa.

Considerado não-montável durante décadas, o texto

reuniu na ocasião plenas condições de existência no

palco, no centro do redemoinho advindo com o estro

de Artaud, Brecht e Grotóvski, submersos em gene-

71

Cultura e Literatura Judaicas

roso banho tropicalista. “Cemitério de Automóveis”,

no mesmo ano, escancarou com agudeza nunca vista

o universo sadomasoquista de Arrabal, pelas mãos

do argentino Victor García que, dois anos mais tarde,

apresenta de forma exuberante “O Balcão” de Jean

Genet, organizando metáforas e alegorias vetorizadas

em retórica neobarroca, num inusual espaço vertical

(cf. MOSTAÇO, 2005, p. 571).

II.

“O Lance de dados” conta com cinco personagens: Jonas, Helena, Ana, Marcos e Júlia.

O cenário é único, o salão de estar de uma residência em Santa Teresa, mantendo-se de começo a fim.

O palco funciona como uma espécie de espaço alegórico da História, que não existe nas imagens externas,

mas nas subjetividades em confronto. O protagonista

é Jonas, herói que não se sustenta numa individualidade psicológica, sendo antes a expressão de um movimento interior de ideias e ideais que encontra eco

na utilização simbólica de elementos cênicos. Como já

mencionado, a ação é desdramatizada: não há um encaminhamento lógico com começo, meio e fim, e sim

uma sucessão de episódios justapostos.

O período abarcado pela peça é o de alguns anos

após o fim da Segunda Guerra Mundial.

Segue uma paráfrase da peça que, por ser inédita,

é de difícil acesso.

P R I M E I R O AT O

Cena I

Jonas está sentado, lê um livro e, ao seu lado há

uma taça de chá. Helena entra trazendo o barulho de

fora – é Carnaval. Ela conta que viu um bloco e comenta a alegria mesclada com melancolia3, na canção, na

dança requintada. Helena tenta imitá-la, faz as vezes

da negra gorda, ótima bailarina. A condição estrangeira dos dois é logo denunciada, no tipo de olhar que

lançam à festa de Carnaval, na qual eles percebem uma

notação de tristeza, estabelecendo-se uma distância

entre o casal e os da terra. Quem são os requintados?

Essa questão é levantada e Jonas manifesta-se:

“E os requintados somos nós... (Amargo) animais

enfarpelados com uma carapaça de cultura...”(p. 3)

Há um travo amargo na conversa dos dois, enquanto tomam chá, hábito europeu mantido. Vê-se que

não é amor ou paixão que une o casal, mas uma necessidade que se formaliza num trato, numa decisão

racional:

Jonas: “[...]estirpar as ilusões, foi o nosso trato,

não foi?” (p. 4).

Passar a vida calmamente, sem grandes entusias-

72

mos, despercebida, guardando o apelo do que podia

ter sido e não foi, um lamento pelo que é e não será,

tudo sem acordar os monstros, esse é o propósito de

Jonas.

Pelo diálogo, sabe-se que o casal se encontrou

pela primeira vez em janeiro de 1948, na mesa de um

bar, em Berlim. Ela estava assustada e refletia em seus

olhos uma história não compreendida e não dissipada.

Odiava os que agiam como se nada tivesse acontecido.

O que aconteceu é elíptico na peça, mas a referência

são os campos de extermínio nazistas. As falas são filosóficas, extensas, e não há preocupação em dar-lhes o

tom de naturalidade. Reatar uma vida ordenada, sem

esperanças de qualquer espécie, nem projetos otimistas, esse é o impulso de Jonas.

“Garantimos a solidão necessária de cada um,

e a comunicação suficiente para afastar-nos do desespero. Em outras condições, poderia dizer que sou

feliz.” (p. 8)

A tonalidade filosófica é sempre guiada pelo personagem masculino.

Jonas: “quando puxei a cadeira, você nada respondeu, apenas ergueu os olhos para mim, como está

fazendo agora. Eu conhecia olhares semelhantes, não

idênticos. Olhos de medo e fuga, pupilas de espanto e

asco, reflexos de um outro lado, de um avesso, de um

negrume, de uma noite ainda não dissipada” (p. 5).

Há um ponto de confluência entre ambos quando

olham para a mesma direção, protegidos por uma vidraça, sem se mesclar com a multidão:

Jonas: “Às vezes, olhávamos para a rua, através

da vidraça, e sentíamos que ali dentro estávamos

bem” (p. 6).

A retomada dos momentos do primeiro encontro

servem para situar o leitor diante de histórias de vida

vinculadas à Segunda Guerra Mundial. O tom é sempre o da sondagem no imponderável, no vazio.

Jonas: “Sentado, agora, aqui, como estou, o que

sou eu?” (p. 6). Somos outros de nós mesmos, à medida que o tempo passa;

[A luz começa a baixar durante a fala de Jonas]

Os dois estavam ocos quando se encontraram

numa madrugada e resolveram se vincular em nome

do passado comum (os dois são judeus, alimentaramse dos mesmos hábitos, da mesma cultura, e foram

submetidos aos mesmos princípios de exclusão).

Nessa altura, há uma volta ao presente da ação

e é sexta-feira. Helena busca castiçais, velas, fósforos

para acender as velas de shabat. É dela a fala:

“Às velas ligavam-se tantas coisas”(p. 9).

Helena era de uma aldeia e sua família só pensava em arranjar-lhe um noivo.

A exterioridade das marcas judaicas faz emergir

a pergunta: o que é ser judeu? Pergunta que será retomada mais adiante.

Surge indiretamente uma terceira pessoa na cena.

www.fatea.br/angulo

Cultura e Literatura Judaicas

Jonas avisa que telefonaram para Helena. Não sabe

quem, não deixou nome. Uma senhora. E vai tornar a

procurá-la no mesmo dia.

Cena II

Entra em cena Ana, a personagem anunciada anteriormente.

Helena chora em seu colo. As duas tinham estado no mesmo campo de concentração (não nomeado)

e mencionam o medo vivido no campo, medo de ser

escolhida para morrer.

Ana: “Nós contávamos com o acaso, a possibilidade

do eleito, porque alguém sobreviveria, disso tínhamos certeza. É impossível matar todo mundo. Um

pelo menos há de escapar. E nós nos considerávamos

esse Um, esse eleito, e cada qual via no outro o condenado, o morto, o ausente, já.” (p. 12)

Ana: ... “E de todos os lados só se ouvem exortações:

esqueçam, esqueçam, esqueçamos todos, o futuro,

confiemos no futuro. Eles, os que ficaram de fora, podem e devem esquecer o que nos aconteceu. Mas nós?

...” (p. 12)

A questão daquele que morreu e do que sobreviveu é posta na peça e também a necessidade da memória e do testemunho.

Jonas aparece e é apresentado a Ana. Ela fita-o

insistentemente, mas silencia tê-lo reconhecido.

Ana comunica que Marcos vive com ela, que Kátya (filha?) morreu alguns meses antes do fim da guerra, e sai de forma abrupta e perturbada.

S E G U N D O AT O

O primeiro ato apresenta, como se viu, duas

personagens sobreviventes da Guerra, unidas por um

casamento baseado em acordos; já o segundo ato remete à quebra da harmonia desta união, através do

aparecimento de uma terceira personagem, também

sobrevivente do Holocausto.

Primeiro quadro

Toca o telefone, atendem e ninguém responde do

outro lado da linha, de modo a introduzir um clima

de suspense.

Jonas prossegue no mesmo tom filosófico tratando da ideia de Deus, lançada primeiramente por Helena:

Helena: “Como era boa e calma a entrega de nós mesmos a um ente supremo” (p. 16).

Jonas: “Quanto se enganam os que afirmam que viver sem Deus é mais fácil. O que crê, sofre para crer,

e essa fé retalhada pela luta deve ser mais sublime

do que a simples entrega beata. Das profundezas,

ângulo 120, 2010, p. 70-78.

das profundezas mais sórdidas recolhe um eco de

perdão e de esperança. (Pausa) Sem Deus, somos

todos homens limitados pelo nascimento e pela morte. Qualquer ideia que procure nos fixar um sentido

para além dos limites de nossa existência é apenas

um substituto do que se eliminou. O que sobra somos nós mesmos, divididos, empenhados numa ação,

atordoados, mas limitados pela morte inevitável. E é

com o horror dessa visão que aguardamos o nosso

muro. Nenhuma esperança para nossas faltas, faltas

impostas por uma consciência criada por séculos de

crença, e que, agora, despida desse halo, vêm com os

imperativos da lei” (p. 16).

“Num mundo sem Deus, entre que polos transitamos

a não ser do abismo de nossa degradação para os píncaros de nossa capacidade de ser sublimes” (p. 16).

Helena recusa-se a acompanhar as elucubrações

do marido transtornado, atenta para o céu azul, limpo

de nuvens. Eles não olham mais para a mesma direção.

Com os elementos trazidos com a entrada de Ana, a

união do casal se quebra.

Enquanto Helena quer uma mudança na atmosfera conjugal, talvez um filho, Jonas quer a repetição

do mesmo.

A peça remete à infância de Jonas: os pais se

odiavam, cobriam-se de insultos, e ele era filho único.

Pobres, o esforço para que ele estudasse foi grande.

Terminou um curso de Letras, desconfiando do sem

sentido de tudo, quando estourou a guerra.

De repente, Helena e Jonas começam a falar em

separação.

A entrada de Ana na vida do casal torna incômoda a bolha em que vivem. O desespero de Ana faz

Helena ver que o mundo prossegue. Ela se dá conta de

que vive na aceitação do que lhe vem às mãos; acredita

que só um filho poderia tirá-los do universo de frases,

da atmosfera saturada de decisões lógicas.

Jonas reluta: “O que temos para lhe oferecer, a

não ser o produto de duas neuroses?” (p. 22).

Segundo quadro

Mesmo dia, à noite. Cena vazia, às escuras. Ruído

de automóvel que chega. Passos de Jonas em direção à

porta de entrada. Deixa-a aberta. Acende a luz. Entra a

empregada, vinda do interior.

Júlia – a empregada - conta que Helena saiu

nervosa, depois de um telefonema, dizendo que iria à

casa de dona Ana e não sabia a que horas voltaria. É

sábado de carnaval, e a empregada quer sair. Ela vai,

depois de servir um chá.

Surge Marcos, armado, nervosíssimo.

Jonas se dá conta, pelo sotaque, que o outro era

estrangeiro, judeu como ele, e devia estar no país há

menos de um ano. Marcos aponta-lhe um revólver

para pôr fim “à vida sórdida, essa vida que para se

salvar... de que não foi capaz?” (p. 25)

A alusão a algo ocorrido no passado retorna e o

leitor percebe que a presença de Marcos significa um

73

Cultura e Literatura Judaicas

acerto de contas. O comportamento deste é impulsivo,

raivoso, empolgado, contrastando com a atitude controlada de Jonas. Marcos é um homem de ação, uma

figura heroica, que pode matar por uma ideia. Jonas

vai até uma cômoda e dela retira um arsenal de suicida: um punhal, uma corda com laço feito, frascos de

tóxico, seringas, ampolas, uma navalha, um revólver,

aguardando a decisão anunciada por Marcos. Enquanto grita que Jonas é um monstro, este replica, chamando-o “herói de merda!” Marcos revela ser filho de Ana

e afirma que está disposto a

“matar um homem que durante a guerra, enquanto os

judeus morriam, colaborou com os alemães, fez fortuna, e apesar disso, continua vivo. (Pausa)

Eis a minha biografia, sumária, mas só essa lhe interessa/.../” (p.26)

Jonas oferece dinheiro a Marcos, que recusa. Jonas

apunhala Marcos no peito

A empregada apreensiva chama por Jonas que lhe

diz:

“Não foi nada, Júlia! Nada! (Pausa) Apenas um ladrão! Apenas um ladrão” (p.27)

T E R C E I R O AT O

Jonas está deitado no sofá, ao entardecer. Helena

aparece e atravessa a sala.

Jonas pede a ela um comprimido para dor-decabeça.

Os dois conversam sobre o tempo, as plantas, o

céu, a luz do dia. Helena evita ficar com Jonas, que insiste em conversar, uma conversa solta só para manter

contato.

Jonas narra a Helena um conto hassídico de um

discípulo de Baal Shem Tov que era coxo e relata o

entusiasmo de seu mestre quando se punha a rezar e

como bailava e saltitatava embriagado pela oração. O

entusiasmo do discípulo era tal que, ao imitar o mestre, passa a saltar e a dançar, curando-se de seu mal.

Jonas gostaria de contar uma história, mas falta-lhe o

mestre.

Outro relato de Jonas concentra-se em sua cidade natal, onde também vivia um homem baixo, gordo,

pernas arqueadas, que durante meses fazia pequenos

trabalhos: entregava encomendas, levava recados, trazia lenha, consertava o fogão, e, de repente, aparecia

na rua gritando, esmurrando o chapéu, rasgando a camisa, dando pontapés na parede. Seu maior inimigo

era o chapéu, o qual ele golpeava de todos os modos,

gritando: animal, animal. Helena não comenta a história, ela quer saber por que Jonas matou Marcos. A

história verdadeira. Jonas tergiversa. Marcos poderia

ter cometido um ato irracional, irrefletido, espontâneo,

por mais abjeto que seja.... quem o condenaria?

Jonas sugere que haveria uma intenção de furto

da parte de Marcos. Isso e a intenção de silenciá-lo,

porque Jonas também conhecia algo do passado de

74

Marcos que o comprometeria. Helena pede a Jonas que

conte alguma outra versão e ameaça partir.

Jonas conta que ele conhecia Ana, ainda da Europa. Antes do encontro deles no Brasil. Conheceu Ana

logo depois da guerra e também a Marcos, seu filho.

Conta-lhe o que foram aqueles anos do após guerra:

confusão, em meio à euforia para aqueles que haviam

enfrentado a guerra e sobrevivido

A luz principia a baixar. A noite se acentua. Jonas quer recomeçar tudo com Helena, zerar a relação,

ir para outro lugar e começar do momento em que se

conheceram.

A culpa não é mais deste Jonas. “Por que devo

carregar uma culpa se já não é minha, se é de ontem,

de anteontem, se é culpa de um dia que foi, já não

é?”(p. 39).

Helena insiste que quer a história verdadeira. Jonas pede para ela pegar a sacola de couro na cômoda,

que contém uma navalha, um revólver, uma corda, alguns frascos , ampolas. Jonas diz que tinha o material

à mão porque poderia ser-lhe útil. Falta o punhal, que

encontraram no corpo de Marcos.

Helena está saindo, quando chega Ana, e impede

a saída, afirmando que vinha para morar com eles, já

que Marcos estava morto e ela não poderia trabalhar.

A peça mescla, assim, o conflito de ideias permeado

pelo existencialismo e a noção trágica de que a vingança deve se seguir a um crime. Termina, entretanto,

numa nota de cinismo ao juntar perpetrador e vítima

no mesmo espaço.

A peça termina com a fala de Jonas, pedindo à

empregada que recolhesse os pacotes de Ana e que

preparasse um quarto, pois ela a partir daquele instante iria morar na casa. E, para marcar a continuação

dos hábitos de vida, em eco, a frase final:

Jonas: “Depois, pode servir o chá, Júlia” (p.43)

III.

O autor é econômico nas rubricas, que são essencialmente descritivas, podendo indicar a marcação

no palco. Quando respeitadas, elas ora conduzem a

encenação segundo os moldes pretendidos pelo autor,

ora estimulam a imaginação do leitor, mantendo um

hábito das narrativas literárias. A partir daí, origina-se

uma dupla possibilidade de fruição do texto teatral:

aquela que se efetiva pela via da encenação, o “teatro”

propriamente dito, e aquela que se exerce pela leitura

do texto dramático, na qual se percebem melhor suas

características de narrativa.

A forma, debruada em longas falas filosóficas, é

um lugar em que se podem divisar aspectos históricoculturais da peça. A interferência do Existencialismo

sartreano – filosofia surgida após a Segunda Guerra

Mundial – é nítida na composição do texto de Rawet e

na configuração de seu personagem protagonista.

O filósofo francês Jean-Paul Sartre (1905-1980)

www.fatea.br/angulo

Cultura e Literatura Judaicas

não escreveu apenas obras filosóficas, mas também

ensaios, romances e peças de teatro. Em sua obra de

caráter existencial, Sartre não deu uma importância

excessiva ao problema religioso, pois não estava preocupado em discutir acerca da existência ou não existência de Deus. Antes, sua filosofia consiste em colocar

o homem como responsável por todos os seus atos.

Lançado num mundo sem justificativa, o indivíduo

projeta-se no futuro, escolhe um sentido para sua vida,

já que ela não possui um sentido a priori. Desta forma, o existencialismo de Sartre está inteiramente estruturado no fato de que a existência humana precede

sua essência, e esta é construída através da liberdade

responsável que o homem manifesta ao escolher sua

própria vida. Nada, nem mesmo Deus, pode justificar

o homem ou retirá-lo de sua liberdade total e absoluta,

ou ainda salvá-lo de si mesmo.

Dizer que a existência precede a essência não é

simplesmente suprimir Deus e negar a natureza humana em função da realidade humana. Dizer que a

existência precede a essência é colocar o homem como

um nada lançado no mundo, desprovido de uma definição. O homem surge no mundo e, “de início, não é

nada: só posteriormente será alguma coisa e será aquilo que ele fizer de si mesmo” (SARTRE, 1987, p. 6) .

Ora, isso implica também o fato de que o homem só se

faz num constante projeto, num incessante lançar-se

no futuro. Somente assim o homem irá se definir como

ser existente e consciente de si mesmo.

O existencialismo impõe ao homem a inteira responsabilidade no exercício de suas ações. Ao escolher

sua vida, o homem também escolhe todos os homens.

O valor de sua escolha é determinado pelo fato de que

ele não pode escolher o mal. Nas palavras de Sartre: “o

que escolhemos é sempre o bem e nada pode ser bom

para nós sem o ser para todos” (SARTRE, idem, p. 7).

A imagem que moldamos de nós deve servir, em última instância, para todos os homens. Nesse sentido, o

homem não é só responsável por si, mas também pela

humanidade inteira.

Sendo assim, o existencialismo ateu de Sartre busca manter sua coerência atribuindo ao homem o compromisso de construir a sua própria essência. Lançado

no mundo sem perspectivas, o homem determina sua

vida ao longo do tempo, e descobre-se como liberdade,

ou seja, como escolha de seu próprio ser no mundo. Ao

falar da condição do homem, Sartre relaciona-o com a

angústia, o desamparo e o desespero. Mas o que significa definir o homem nestes termos?

A angústia consiste simplesmente na descoberta

de que o homem, quando escolhe, não é apenas o legislador de si mesmo, mas alguém que, ao mesmo tempo,

escolhe a si mesmo e a humanidade inteira. O homem

que descobre isso não consegue escapar de sua total

e absoluta responsabilidade, que gera o sentimento original de angústia. Por isso é o próprio homem

quem determina o valor de sua escolha, pois ele tem o

constante dever de se perguntar: “o que aconteceria se

todo mundo fizesse como nós?” (SARTRE, idem, p. 7).

ângulo 120, 2010, p. 70-78.

Assim, a ação do homem, vista como a escolha constante de seu destino, é propriamente constituída por

angústia.

Ao se referir ao desamparo, Sartre quer simplesmente dizer que “Deus não existe e que é necessário

levar esse fato às últimas consequências” (SARTRE,

idem, p. 8). Desamparo significa que o homem não possui nada a que possa se segurar, nem dentro nem fora

dele; não existem bases para direcionar suas ações, a

não ser sua liberdade e responsabilidade. Não existem

valores eternos preestabelecidos que impedem o homem de agir, nenhuma justificativa ou desculpa que o

retire de sua escolha. Em qualquer situação, somos nós

que escolhemos, subjetivamente, aquilo que provém

de nossa própria vontade. O homem está só: “o desamparo implica que somos nós mesmos que escolhemos

o nosso ser. Desamparo e angústia caminham juntos”

(SARTRE, idem, p. 12). Não obstante, o desespero está

ligado ao fato de que o existencialista não espera nada

de um mundo transcendente. Se o desamparo é ausência de Deus, o desespero é não esperar por ele. As

circunstâncias, deste modo, não podem servir como

evasivas para nossos atos, nem como subterfúgios

para nossos fracassos. Desespero: o que torna nossa

ação possível é apenas a nossa própria vontade. Por

isso Sartre escreve: “o homem nada mais é do que o

seu projeto; só existe na medida em que se realiza; não

é nada além do conjunto de seus atos, nada mais que

sua vida” (SARTRE, idem, p. 13). Projeto, liberdade,

responsabilidade e existência que escolhe sua essência

são termos constantes na obra de Sartre. Assim, podemos dizer que é inerente à condição do homem sua situação autêntica de angústia, desamparo, desespero.

Para Sartre, o absurdo do mundo é absoluto por

sua constante possibilidade, isto é, tudo é gratuito: a

vida humana não tem sentido algum, e para superar

este caráter contingente da existência, o homem inventa Deus. Cabe exclusivamente ao homem dar um

sentido à sua vida.

A contingência faz do homem um ser solitário,

que conta somente com sua subjetividade para agir.

É pura ilusão acreditar que a vida humana possui um

sentido dado por Deus. A única coisa que a vida oferece ao homem é sua própria liberdade, pois já que a

vida não possui um significado preestabelecido, só podemos contar com nossa solidão, nossa absoluta individualidade. “A ausência de Deus era visível em todos

os lugares. As coisas estavam sós, sobretudo o homem

estava só. Estava só como um absoluto” (BEAUVOIR,

1981, p. 591). Se Deus não existe, somente o homem

pode decidir, sozinho, o melhor caminho para suas escolhas que determinarão sua vida e sua essência.

O percurso feito até aqui permite observar que a

afirmação de Sartre acerca da condição humana perpassa toda a sua obra, e se resume no fato de o homem

ser um Deus fracassado, pois se projeta na realização

de uma síntese impossível. Desta forma, a recusa de

Deus, ainda que pouco evidente, está presente em

todo seu pensamento.

75

Cultura e Literatura Judaicas

IV.

Retornando à peça de Rawet, nota-se que o Existencialismo marca presença na fala do protagonista e

nos traços que o compõem. O vazio de Deus, a solidão,

a defesa da liberdade de escolha do próprio destino,

o sem-sentido da vida pautam a conduta de Jonas, ao

mesmo tempo que o palco se torna o espaço alegórico e fantasmático da História, destituída, no entanto,

das imagens externas, sempre subjetivadas. Assim, a

Segunda Guerra, episódio que une (e separa) todos os

personagens, é elíptica, mantém-se entre parênteses,

subentendida, aludida no modo de ser de cada um,

pois ninguém passa por ela impunemente. A ideia de

confinamento e a incapacidade de troca intersubjetiva

estão marcadas no espaço único em que se desenvolve

a peça, nas falas longas, repetitivas e nos silêncios.

Todos os personagens são judeus, ainda que não

se saiba o que isso significa. Todos passaram por campos de concentração e sobreviveram. Um deles, o protagonista, colaborou com os alemães em troca de sua

sobrevivência. Ele se insere, assim, naquilo que Primo

Levi chamou de “zona cinzenta”, em seu livro Os afogados e sobreviventes.

O autor dedica o segundo capítulo deste livro

para discutir a facilitação da história quando ela evita

os meios tons e a complexidade; neste caso, ela reduz

a torrente de acontecimentos humanos aos conflitos,

e os conflitos aos duelos, à oposição nós e eles. Não

era simples a rede de relações humanas no interior dos

Lager; não se podia reduzi-la a dois blocos, o das vítimas

e o dos opressores. Muitos sobreviventes lembram o prisioneiro funcionário, que ao invés de lhes pegar a mão,

tranquilizá-los, ensinar-lhes o caminho, se arroja sobre

os recém chegados, gritando numa língua desconhecida,

golpeando-lhes o rosto. Ele quer domá-los, quer apagar

a centelha de dignidade que eles ainda conservem e que

ele perdeu (cf. LEVI, 1990, pp. 19-20).

Por que surge a “zona cinzenta”?

A zona cinzenta apresenta contornos mal definidos, que ao mesmo tempo separam e unem os campos

dos senhores e dos escravos. Sua estrutura interna é

complexa, a ponto de confundir nossa necessidade de

julgar. A área do poder quanto mais estreita, mais precisa de auxiliares externos. O nazismo não podia prescindir deles, pois seu propósito era manter o poder no

interior da Europa subjugada e alimentar as frentes de

guerra que enfrentavam a resistência crescente dos

adversários. Os colaboradores que provinham do lado

inimigo, tornam-se indignos de confiança, pois traíram

uma vez e poderão trair outras. A eles são relegados

os trabalhos sujos e de comprometimento crescente,

de modo a contrairem com os mandantes um vínculo

de cumplicidade, que os impede de voltar atrás. Do

ponto de vista dos nazistas, entende-se a abertura para

a participação de colaboradores. Mas o que movia os

colaboradores?

Segundo Levi, quanto mais feroz a opressão, tanto mais se difunde entre os oprimidos a disponibilida-

76

de de colaboração com o poder. Essa disponiblidade

é matizada por nuanças e diferenças infinitas: “terror,

engodo ideológico, imitação barata do vencedor, ânsia míope por um poder qualquer, /.../ covardia, e até

lúcido cálculo dirigido para escapar das regras e da

ordem imposta” (LEVI, idem, p. 21). Diante de casos

humanos como esses, reflete o autor, “é imprudente

precipitar-se emitindo um juízo moral. Deve estar claro que a máxima culpa recai sobre o sistema, sobre a

estrutura mesma do Estado totalitário” (LEVI, idem, p.

22). É difícil avaliar a participação dos colaboradores,

mas se a condição de vítima não exclui a culpa, e esta é

objetivamente grave, Levi ressalta que não há tribunal

humano ao qual atribuir sua avaliação.

Jonas, o protagonista da peça de Rawet, é um colaborador que se defende argumentando que aquele que cometeu o crime está no passado, permaneceu

preso à transgressão. Por mais que o ato não possa ser

julgado, fica a pergunta: é possível existir semelhante

experiência moral sem culpa? Não será a experiência

da culpa aquela que tira o homem da banalidade do

mal e o devolve à ação transformadora de si mesmo e

do mundo à sua volta?

Por outro lado, se o Existencialismo impõe ao homem a inteira responsabilidade no exercício de suas

ações, existe um valor nessa escolha, determinado pelo

fato de que ele não pode escolher o mal. Nas palavras

de Sartre: “o que escolhemos é sempre o bem e nada

pode ser bom para nós sem o ser para todos” (SARTRE,

op. cit. p. 7). A imagem que moldamos de nós deve servir, em última instância, para todos os homens.

Uma saída para Jonas seria reexaminar o próprio

passado e sentir-se culpado, e assim circunscrever sua

liberdade de escolha a um tempo definido, podendo se

sentir como outro de si mesmo, conforme se auto-proclama. Entretanto, ele mantém em segredo sua aliança

com o nazismo e continua vivendo num mesmo registro, até que surgem as testemunhas desta conduta.

Esta ganha visibilidade aos olhos de Helena após algumas peripécias e principalmente após o assassinato

de Marcos, que invade a casa de Jonas, armado para

matá-lo. Os dois são antípodas: Marcos é espontâneo e

pretende fazer justiça com as próprias mãos, matando

um homem que ele considera culpado, enquanto Jonas

é maquinador. Ele estava preparado para um possível

acerto de contas com o passado, o que se pode depreender a partir de seu arsenal de objetos para matar e

provocar a própria morte. Mas sai ileso e acaba por

apunhalar Marcos. Jonas tenta forjar um motivo para a

morte de Marcos, mas Helena insiste em querer saber

a verdade, verdade que se mantém ambígua na peça:

o que Ana e Marcos sabem a respeito da atuação de

Jonas? É a verdade o que Jonas conta para Helena a

propósito de sua colaboração com o inimigo? Ele conhece as atividades de Marcos? Por que este foi procurado pela polícia? Será que ele foi mesmo procurado

pela polícia?

O final da peça surpreende, pois Helena descobre, em Jonas, um homem com quem não quer mais

www.fatea.br/angulo

Cultura e Literatura Judaicas

conviver. Está de partida e é impedida por Ana, que

está chegando na casa do casal, para ficar. Sem o filho,

já velha, ela se justifica dizendo que não tem como se

manter, nem para onde ir. Há um peso irônico na inversão de sinais da última cena: a vítima opta por conviver com aquele que atuou do lado do perpetrador,

embaralhando ainda mais a rede intrincada que perfaz

a “zona cinzenta”. Suspende-se a vingança em nome

dos mortos e sacrificados e os três (Helena permanece

ou parte?) se juntam para viver uma vida em comum.

Talvez possa se afirmar que há um duplo padrão

que rege a peça de Rawet: ele está disposto a aceitar os

dados relacionados à Shoá na história, mas impõe suas

predileções metafísicas sobre suas personagens, mesmo quando essas predileções violam as necessidades

psicológicas nelas criadas por sua participação na história. O resultado é que o movimento da história, que

fomos preparados para encarar como rigorosamente

objetivo, assume a liberdade, e mesmo o capricho da

subjetividade, enquanto o comportamento dos personagens, que deveria se orientar para as possibilidades

da vontade humana, assume a aura da ambiguidade.

Ainda em relação à Shoá, o compromisso de guardar a

memória dos mortos e o empenho em evitar a repetição do ocorrido também corroboram para alimentar o

duplo padrão: de um lado, Ana fala em nome dos que

passaram pelo campo de concentração:

Ana: “/.../ Eles, os que ficaram de fora, podem e

devem esquecer o que nos aconteceu. (pausa) Mas

nós?...” (p. 12).

De outro lado, o empenho de Jonas é o de esquecer, pois ele passou pelo campo de concentração, mas

colaborou com o perpetrador.

É preciso lembrar ou esquecer?

Retomando o conto hassídico do coxo contado

por Jonas, pode-se afirmar que o mestre foi destituído,

inaugurando um espaço de orfandade, de vazio. Deus,

o pai, o rabi, qualquer autoridade moral, não há mais

exemplos a serem seguidos, instaurando-se a desordem, como única possibilidade. Daí o título da peça

apresentar o artigo definido, fazendo eco à univocidade dos caminhos, não obstante a possibilidade infinita

de cada um poder escolher o seu próprio destino.

Quanto à noção de culpa, o domínio de um passado retornado na forma de pesadelo sobre um presente

não redimido só poderia ser rompido pela força analítica de uma memória que presentificasse a história em

sua revisão moral. Não é isso o que ocorre, mas uma

cristalização de ideias que se tornam automáticas, instrumentalizadas, alijando as posições que contrariem

o status quo estabelecido. A linguagem torna-se pouco

nuançada, repetitiva, impotente para se subtrair de

um cerco de morte, contrastado pelo mundo exterior,

representado por ecos carnavalescos, em que dança,

música e canto apontam para uma outra história e

outra esfera de existência. De um lado, há a presença

do estrangeiro e nele a relação problemática do judeu

ângulo 120, 2010, p. 70-78.

frente a si mesmo, frente aos demais e frente ao que

é ser judeu; de outro, o Brasil idealizado e apresentado simbolicamente na apoteose do Carnaval, sempre

fora, num território apenas tangível pela doméstica

que faz o trânsito entre o espaço interno e o externo.

Helena, a companheira de Jonas, tenta trazer, na

primeira cena da peça, o carnaval para dentro da casa,

numa imitação dos passos da negra da escola de samba. Mas, retomando o conto hassídico, esta não era sua

mestra e ela não alcança imitá-la:

Helena - “No caminho vim observando uma negra

imensa, gorda, com os olhos meio fechados, umas

canelas finas para tanto peso. Como pisava manso!

(Imita-lhe os gestos) De leve! Como girava as nádegas! Os braços pareciam mover-se com ares de dama

de uma corte perdida, na mais requintada dança de

salão... (Cantarola). Tem pena de mim... tem... Tem

pena da minha dor... tem...

Jonas – Helena!

Helena – (Cai em si. Sorri) Apesar do contágio, nunca

poderia atingir o mesmo requinte. Seria uma contrafação ridícula.

Jonas – nenhum de nós o conseguiria. E os requintados somos nós... (Amargo) animais enfarpelados com

uma carapaça de cultura que se funde ao primeiro

contágio com uma situação limite. Então somos mais

bárbaros, e sem ingenuidade, e sem pureza, e sem orgulho sequer de sermos bárbaros (Controla-se) Um

pouco de chá, Helena?”

Do ponto de vista da eficácia teatral pode-se dizer

que o final da peça não só surpreende, mas se constitui

como uma espécie de deus ex machina, pois não há um

suporte convincente que o justifique. O autor resolveria melhor seu argumento se conduzisse ao extremo

a relação construída entre homem e mulher, tomando

como referência a Segunda Guerra Mundial. A partir

do momento em que Ana e Marcos entram em ação,

marcando a necessidade de vingança fundamentada

na tragédia, cria-se um embate com o Existencialismo,

pondo em questão os imperativos morais, num pano

de fundo em que ao homem cabe o direito de escolha

de seu próprio destino. Como o embate é complexo, o

autor junta as partes numa virada surpreendente, que

cabe, por exemplo, nas peças de fundo melodramático

de Nelson Rodrigues, mas não na peça em pauta.

Se radicalizada a primeira parte da peça de Rawet,

teríamos um resultado próximo a “Huis Clos” (em

português, “Entre quatro paredes”), de Sartre. Nela,

este autor prende até a morte quatro personagens num

espaço fechado e intransponível. Aí, cada personagem

é carrasco do outro, alavancando a exposição do que

há por trás de cada um. Assim, o autor questiona a

condição humana, suas crenças e ações, enquanto

releva a linha tênue que separa o ato bom e o ato mau

praticado por seres humanos.

O enfrentamento entre Jonas e Helena, se explorado em sua radicalidade, traria para a superfície

cênica as subjetividades no tempo presente da ação,

77

Cultura e Literatura Judaicas

escapando da necessidade de trazer o passado através

do testemunho de outros personagens, alcançando,

assim, a contração da ação e do drama. O intercurso

do deus ex machina quebra o andamento da peça que

procura recuperar sua unidade na pirueta da fala final, retomando um mote que pontua a peça e atribui

autoridade ao protagonista recolocado ironicamente

em seu lugar.

Jonas: “Depois, pode servir o chá, Júlia” (p.43)

Se há um esforço na reflexão de Primo Levi em

enxergar a História para além do binômio amigo-inimigo, vítima-algoz, a peça retoma-o, ao se assentar

na oposição nós- eles, em que o estrangeiro, o não-nacional, está inserido num lugar intransponível. Com

ela, Rawet recupera o tema do estrangeiro, do judeu

imigrante e/ou egresso do campo concentração e os esforços despendidos para sua difícil adaptação no Brasil. No intervalo entre dois espaços, duas culturas, em

meio à orfandade de Deus e à orfandade social, não é

fácil apontar quem é o vilão da história. Isso porque

o autor conduz o leitor/expectador a pensar a partir

de perspectivas diversas, aproximando-o ao território

da ambiguidade, isto é, da aceitação permanente de

outros sentidos. Se o autor constrói a peça num tempo

e numa circunstância que oferecem poucas saídas ao

personagem, por outro lado, ele induz o leitor a pensar

a questão de diferentes ângulos, afastando as posições

categóricas e contundentes. Um caminho estreito para

um entendimento amplo.

Referências

ABBAGNANO, Nicola. A Sabedoria da Filosofia. Petrópolis, RJ:

Vozes, 1989.

BAUMAN, Zygmunt. Modernidade e Holocausto. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998.

BEAUVOIR, Simone de. A Cerimônia do Adeus. Trad. Rita Braga. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1981.

BETTONI, Rogério A. http://criticanarede.com/termos.html. Comunicação apresentada na V Semana de Filosofia, FUNREI,

1999, ISSN 1749 8457,Copyright © 1997–2009

BORNHEIM, Gerd A. Sartre: Metafísica e Existencialismo. São

Paulo: Perspectiva, 1984.

FREYRE, Paulo. Retrato do Brasil: ensaio sobre a tristeza brasileira. 3ª. edição. São Paulo: Duprat-Mayença, 1929.

GAGNEBIN, Laurent. “La Foi”, in Connaître Sartre. Paris: Resma, 1972.

GUINSBURG, Jacó. Diálogos sobre teatro. Org. Armando Sérgio da Silva. São Paulo: Edusp, 1992.

GUINSBURG, Jacó e BARBOSA,Ana Mae. O Pós-modernismo.

São Paulo: Perspectiva, 2005.

JEANSON, Francis. Sartre. Trad.: Elisa Sales. Rio de Janeiro: José

Olympio, 1987.

LEVI, Primo. Os afogados e os sobreviventes. Trad. Luiz Sergio

Henriques. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1990.

MOSTAÇO, Edélcio. “O teatro Pós-moderno”. In: GUINSBURG

e BARBOSA. O Pós-modernismo, São Paulo: Perspectiva, 2005.

NOGARE, Pedro Dalle. Humanismos e Anti-Humanismos. Petrópolis, RJ: Vozes, 1988.

SARTRE, Jean-Paul. A Náusea. Trad. Rita Braga. Rio de Janeiro:

Nova Fronteira, 1986.

______. As Moscas. Trad. Nuno Valadares. Lisboa: Editorial Presença, 1986.

Notas

______. As Palavras. Trad. J. Guinsburg. Rio de Janeiro: Nova

Fronteira, 1984.

______. Diário de uma Guerra Estranha: Novembro de 1939,

Março de 1940. Trad. Aulyde Soares Rodrigues. Rio de Janeiro:

Nova Fronteira, 1983.

1 A obra ficcional de Samuel Rawet mereceu organização e

republicação recente. Ver Contos e Novelas Reunidos. (org.

André Seffrin). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2004.

______. O Diabo e o Bom Deus. Trad. Maria Jacintha. São Paulo:

Difusão Europeia do Livro, 1965.

2 Agradeço ao pesquisador e crítico literário André Seffrin os

originais da peça gentilmente cedidos.

______. O Ser e o Nada: Ensaio de Ontologia Fenomenológica.

Trad. Paulo Perdigão. Petrópolis, RJ: Vozes, 1997.

3 Paulo Freyre afirma em relação à cultura popular de que

eram expressão o bumba-meu-boi, o cavalo-marinho, a festa

de Reis-, nas quais a risada do negro quebrava “a apagada e

vil tristeza” que aos poucos tomara conta das casas-grandes.

Freyre considerava que não só negros e mulatos eram tristes, como também o caboclo, calado, desconfiado, era “quase um doente em sua tristeza” (FREIRE, 1929, p. 512).

78

______. O Existencialismo é um Humanismo. Trad.: Rita Correia Guedes. São Paulo: Nova Cultural, 1987. (Os Pensadores).

______. Sursis: Os Caminhos da Liberdade, 2. Trad. Sérgio

Milliet. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1983.

SERREAU, Geneviève. “Histoire du ‘Nouveau Théâtre’”. Paris:

Gallimard, 1964. In: GUINSBURG e BARBOSA. O Pós-modernismo, São Paulo: Perspectiva, 2005.

SZONDI, Peter. Teoria do drama moderno (1880-1950). Trad.

Luiz Sérgio Repa. São Paulo: Cosac&Naify, 2001.

www.fatea.br/angulo