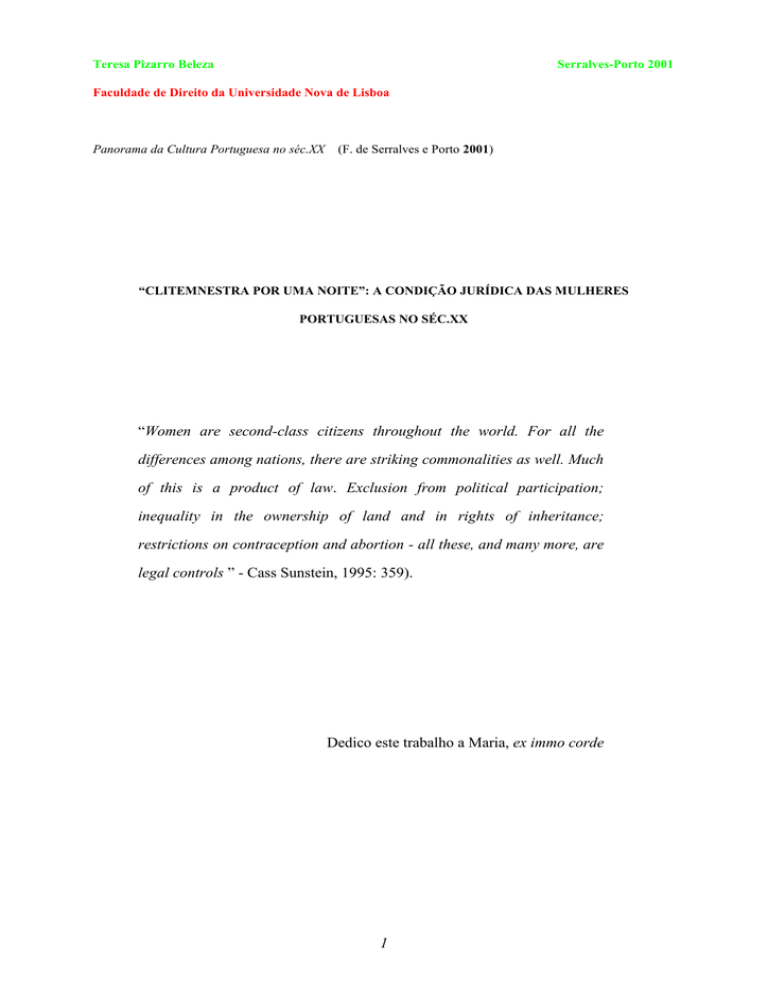

Teresa Pizarro Beleza

Serralves-Porto 2001

Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa

Panorama da Cultura Portuguesa no séc.XX

(F. de Serralves e Porto 2001)

“CLITEMNESTRA POR UMA NOITE”: A CONDIÇÃO JURÍDICA DAS MULHERES

PORTUGUESAS NO SÉC.XX

“Women are second-class citizens throughout the world. For all the

differences among nations, there are striking commonalities as well. Much

of this is a product of law. Exclusion from political participation;

inequality in the ownership of land and in rights of inheritance;

restrictions on contraception and abortion - all these, and many more, are

legal controls ” - Cass Sunstein, 1995: 359).

Dedico este trabalho a Maria, ex immo corde

1

Teresa Pizarro Beleza

Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa

Serralves-Porto 2001

SUMÁRIO

I - A “revolução do séc. XX”.

II - Duas questões prévias: o conceito mulheres e o conceito condição jurídica .

II - 1. O carácter problemático do conceito “mulher(es)”.

II - 2. O conceito de condição jurídica.

III - A disciplina “Direito das Mulheres”: o seu papel estruturante do

conhecimento sobre a condição feminina.

IV - Portugal, séc. XX: os antecedentes. A construção jurídica do patriarcado .

V - O Estado Novo: a nova domesticação da mulher casada.

VI - Os grandes textos jurídicos internacionais. Presença/Ausência das mulheres

nos textos jurídicos da Modernidade.

VII - O Direito internacional: o papel da Organização das Nações Unidas.

VIII - O controlo da sexualidade feminina: casamento, contracepção e aborto.

IX - O mundo do trabalho.

X - A mulher e o Estado: nacionalidade, direito de voto e serviço militar.

XI - E o Futuro?

2

Teresa Pizarro Beleza

Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa

Serralves-Porto 2001

Foemina animal mutabile, varium, inconstans, leve, secreti incontinens...

Não se trata de um excerto de um libreto de ópera, embora pareça, mas de um

conjunto de epítetos sobre a mulher coligidos por um jurisconsulto francês antigo (LainguiLebigre, sd, p.92) que retrata com fidelidade uma boa parte da tradição jurídica europeia com

raízes fundas na tradição cultutal e jurídica greco-latinas. Estudar o Direito Romano sobre a

autoridade do paterfamilias ou ler Aristóteles sobre a função e o estatuto dos dois sexos

social e legalmente reconhecidos é compreender em boa medida, ainda que numa redução

brutal do efeito de escorço temporal que tal exercício implica, uma boa parte das regras

jurídicas que disciplinaram as relações entre homens e mulheres no nosso Direito durante o

próprio século vinte1 . Como no resto, nada aqui é unilinear ou sem sobressaltos. Mas a ideia

de progresso, tão cara a alguns optimistas, sofre abalo certo com a contemplação do que foi,

por exemplo, o retrocesso da condição feminina, em muitos aspectos, no séc. XIX, nas

sociedades europeias2 . Em Portugal, também. Mas neste aspecto, como seguramente em

outros, o séc. XX português prolongou, por muito tempo, o tempo de oitocentos...

I - A “revolução do séc. XX”

“The greatest revolution in the twentieth century world has been the changed status

of women in society...” - assim começa a entrada sobre “emancipação das mulheres” no

Penguin Dictionary of Twentieth Century History (1900-1978). Ainda que em anos

posteriores o mundo tenha conhecido outras extraordinárias revoluções (a queda do muro de

Berlim, o fim do Apartheid na África do Sul) creio que a afirmação se mantem verdadeira.

E no entanto, essa “revolução” está muito longe da sua completude. Não só os

factores de resistência e reacção são inúmeros, como novas formas de discriminação vão

“insidiosamente” surgindo.

“Peut-être en effet la lutte contre la discrimination est-elle un processus

permanent, où l’interaction entre les discriminations héritées du passé et les formes

de discrimination nouvelles exige une surveillance constante et d’incessantes mesures

correctives. Mais les optimistes voient un progrès considérable dans le simple fait que

la discrimination n’est plus quelque chose qui va de soi mais est dénoncée et

combattue et a cessé d’être acceptée comme la norme pour devenir une exception

inacceptable “ (TOMASEVSKI, 1998)

Se em Portugal o séc. XX começa, social e politicamente falando, com a Revolução

Republicana, os auspícios para a população feminina não são famosos. À semelhança do que

aconteceu noutras revoluções, as promessas às aliadas são depressa esquecidas. É um facto

que a República legisla rapidamente sobre o divórcio e que o Decreto nº 1, de 25 de

1

Sobre uma parte das implicações do que aqui vai tão resumidamente escrito pode ler-se o belo livro de Susan

M.OKIN, (1979) Women in Western Political Thought.

2

É muito curioso o texto de Genviève Fraisse sobre a misoginia de Strindberg (in DAUPHIN e FARGE, eds,

1997) como exemplo da reacção à emancipação das mulheres nos finais do séc. XIX.

3

Teresa Pizarro Beleza

Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa

Serralves-Porto 2001

Dezembro, estabeleceu no artº 39º o princípio de que “presentemente a sociedade conjugal

baseia-se na liberdade e na igualdade”. Mas a aplicação real desta igualdade esbarrou mesmo antes de vários retrocessos legislativos3 , anacronicamente cristalizados em 1966 com inúmeras práticas e regras que de todo se opunham a qualquer ilusão de igualdade.

Processos de divórcio como o que opôs Alfredo da Cunha à sua mulher Maria Adelaide

(Infelizmente louca , Doida não ) demonstram a possibilidade de meios “alternativos” de

controlo serem utilizados para as mulheres recalcitrantes: nesta cause célèbre , o recurso à

psiquiatria para rotular como loucura a decisão de autonomia amorosa e existencial de uma

senhora da sociedade burguesa lisboeta bem pensante.

Em qualquer caso, a cidadania plena, mesmo no plano puramente formal das

mulheres, consubstancializada na sua ligação directa com o Estado, só chegará com o direito

de voto (e, ainda então, incompletamente) quase sessenta anos mais tarde; e mais tarde ainda

com as alterações à Lei da Nacionalidade posteriores à outra Revolução que deu origem à

segunda República. Por isso, a famosa frase de Virginia Woolf, “As a woman I have no

conuntry, as a woman my country is the whole world ”, escrita (em Three Guineas ) a

propósito da sua análise da guerra que se preparava, é de pleno direito aplicável às mulheres

em Portugal até quase ao final do séc. XX.

Ainda que não seja possível hoje encontrar uma medida ou uma escala de “progresso”

como a pressuposta na famosa frase que Marx e Engels tomaram de Fourier, dada a infinita

variação que a Antropologia documentou também nesta matéria (Rosaldo, 1980), é

certamente defensável que o estatuto jurídico das relações sociais de género constitui traço

relevantíssimo da cultura de uma sociedade em determinado período ou momento. Por isso, a

proposta da sua inclusão numa obra sobre o panorama cultural do séc. XX em Portugal é sinal

evidente de esclarecida compreensão das coisas. Não só a Antropologia - tomemo-la aqui

como, simplificadamente, o estudo de Culturas - se tem debruçado proficuamente sobre

elementos do Direito vigente em algumas sociedades (cada vez mais desejadamente as

nossas, progressivamente abandonado o etnocentrismo dos inícios desse discurso científico),

mas também o caminho inverso pode ser percorrido: um olhar cruzado, inverso, “simétrico” tanto quanto aqui possa existir simetria - será um enriquecimento da nossa percepção do

universo cultural , olhando do Direito como local de produção discursiva altamente

estruturante de uma sociedade, o mesmo é dizer, da sua cultura.

II - Duas questões prévias: o conceito mulheres e o conceito condição jurídica

Antes, porém, da análise da “condição jurídica” das “mulheres”, será necessário determe nas dificuldades destas duas expressões: o que são as mulheres ? O que é uma (a sua)

condição jurídica ?

Ao primeiro problema tentam responder, na teoria feminista, as discussões que giram

em torno de identidade, essencialismo, relativismo, diferença e igualdade. Uma parte desta

discussão pode ser historicamente filiada na querela realismo versus nominalismo (BELEZA,

1993. GATENS, 1991).

3

V. Beleza, 1993.

4

Teresa Pizarro Beleza

Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa

Serralves-Porto 2001

Numa ponderação do segundo, socorrer-me-ei, de entre várias perspectivas possíveis,

de uma (breve) referência a alguma teoria crítica do Direito; mas, sobretudo, referir-me-ei à já

florescente Feminist Jurisprudence (BELEZA, 1993; DAHL, 1993; BECKER, BOWMAN e

TORREY, 1994).

Tenho também naturalmente consciência do carácter problemático das restantes

expressões utilizadas no mote que me foi dado: “Cultura”, “portuguesa”, “séc. XX”. Mas,

quanto a estas, deixo o seu eventual deslinde a (outras) especialistas.

II - 1. O carácter problemático do conceito “mulher(es)”

A Teoria feminista tem enfrentado em múltiplas formas o problema de saber se existe

algo de que se possa falar - ou sobre o qual se possa escrever - que responda pelo nome de

“mulher(es)”. A variação da experiência pessoal e da vivência social em termos de classe,

idade, origem étnica, posição social e económica, zona do mundo em que se habita, etc, é tal,

que o risco da unificação de todas as mulheres numa categoria unitária é imenso.

Por outro lado, essa unificação de alguma forma parece aceitar uma qualquer essência

co-natural às mulheres (qualquer coisa que na sua versão poética pode ser designado como o

“Eterno Feminino”, de, entre outros, Goethe e Liszt), que as aprisiona num destino

naturalisticamente determinado - o que não aconteceria aos homens...

Esta “armadilha”, dita frequentemente do “essencialismo” na teoria feminista, só pode

ser enfrentada se a análise que fizermos for pensada na perspectiva da diversidade das

existências, necessidades, problemas das mulheres reais, mantendo na consciência que, não

obstante essa diversidade, há certos traços comuns que atravessam classes e culturas, estádios

de desenvolvimento e outras variáveis. O fundamental desses traços é uma situação de

subordinação aos homens, que na teoria feminista é usual chamar-se patriarcado pelo menos

desde Kate Millet 4 - ou, numa perspectiva radical que, na versão do séc. XX, pode datar-se

do início dos anos setenta (FIRESTONE, 1970), centraliza a oposição social e política não

nas classes sociais (à maneira de Marx) mas no confronto entre os sexos masculino e

feminino. Na perspectiva jurídica, a mais complexa e interessante versão desta ideia encontrase na obra de Catherine Mackinnon (1982, 1983, 1987, 1991).

Talvez o texto mais impressionante que eu conheça sobre a produção - a invenção da “feminilidade” seja o seguinte fragmento de Theodor Adorno, nos Minima Moralia ,

publicados em 1951:

“The feminine character, and the ideal of femininity on which it is modelled, are

products of masculine society. The image of undistorted nature arises only in

distortion, as its opposite. Where it claims to be humane, masculine society

imperiously breeds in woman its own corrective, and shows itself through this

limitation implacably the master. The feminine character is a negative imprint of

domination. But therefore equally bad. Whatever is in this context of bourgeois

delusion called nature , is merely the scar of social mutilation” (ADORNO, 1989,

fragmento 59, p. 95)

4

Kate MILLET, 1979 (ed. original de 1970). V. também Kate GREEN (1995) The Woman of Reason.

5

Teresa Pizarro Beleza

Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa

Serralves-Porto 2001

Também John Stuart MILL escreveu, com rara percepção para o tempo em que o fazia

(1869, em plena Inglaterra Vitoriana):

“What is now called the nature of women is an eminently artificial thing - the

result of forced repression in some directions, unnatural stimulation in others. It may

be asserted without scruple, that no other class of dependants have had their

character so entirely distorted from its natural proportions by their relation with their

masters...” (Stuart Mill, 1970, p. 148).

Em Portugal, o texto mais relevante neste contexto - o da crítica ao conceito de

“natureza feminina” - é porventura o de Lígia AMÂNCIO (1994).

O Direito contribuiu - contribui ainda, aliás - poderosamente para a divisão das

pessoas em dois sexos, fomentando e em larga medida comandando a formação das relações

sociais de género.

O Direito é um mundo estranho. Subjuga e liberta, confina e abre horizontes, cria

identidades e destrói-as. Não haverá talvez zona do seu discurso em que seja isto mais

verdade do que a da formação de relações sociais de género, ou seja, a produção normativa de

hierarquias e propriedades nas posições e competências relativas de homens e mulheres

(BELEZA, 2000).

Mas, na verdade, a própria instância jurídica, ao contrário do que se possa à primeira

análise pensar, não segregou um único conceito de mulher, definido e não problemático.

Embora muito do discurso legal e jurisprudencial se exprima como se isso assim fosse, na

verdade o conceito de “mulher” no Direito está longe de ser unitário ou linear.

Desde logo se repare que o Direito pressupõe que seja coisa clara e óbvia o que seja

“mulher” (ou “homem”). Mas em parte alguma dos seus Códigos o define, o que não deixa de

ser curioso. Ao que sei, na nossa contemporaneidade a primeira vez que os nossos tribunais

tiveram de enfrentar o problema foi em casos de transsexualidade, em que se discute,

tipicamente, a possibilidade de uma mudança jurídica de sexo em relação àquele com que se

nasceu e se foi registado.

O Direito só reconhece dois sexos - o feminino e o masculino - e numerosas normas

pressupõem uma clara distinção e separação entre ambos: desde logo, a norma do Código de

Registo Civil que proíbe que uma criança seja nomeada com um nome sexualmente ambíguo

(um rapaz poderá chamar-se João Maria e uma rapariga Maria João; mas nunca o contrário).

As normas sobre casamento, filiação, relações familiares em geral e ainda algumas normas de

Direito Penal (cada vez menos), algumas normas de Direito laboral pressupõem um conceito

pré-definido de “mulher” (e de “homem”).

Denise Riley, uma historiadora inglesa, descreve, sob o título sugestivo Am I that

Name? - retirado de uma cena de Othello de Shakespeare - a forma como historicamente as

mulheres não constituiram uma categoria estável e unitária, antes foram agrupadas, divididas,

reagrupadas e arrumadas consoante o contexto e o objectivo do discurso (RILEY, 1988).

O Direito português distinguiu tradicionalmente entre as mulheres consoante a sua

pertença familiar e social - ou até étnica, no Direito antigo. Entre a segunda metade do séc.

XIX e a segunda metade do séc. XX (Código Civil de 1867 e Código Civil de 1966) essa

distinção cristalizou-se em letra de lei de uma forma paradoxalmente “moderna”, isto é,

regulada e arrumada em normas claras, gerais e “abstractas”. Refiro-me neste contexto a

distinções formalmente reconhecidas, porque em termos informais, substanciais, a distinção é

ainda hoje susceptível de ser observada numa perspectiva empírica das práticas jurídicas.

6

Teresa Pizarro Beleza

Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa

Serralves-Porto 2001

Assim se pode ver na jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça, que em 1954

decidia que:

“ ... a violação de uma mulher de quem todos se servem é, sem a menor

dúvida, de muito menor gravidade do que a de uma mulher recatada e

honesta...”5

e entendia tão recentemente como em 1987 que

“se é muito cuidadoso” quanto ao passado sexual da mulher com quem se

casa... 6

Ecoa aqui, algo anacronicamente, a “velha” distinção juridico-formal entre mulheres

“sérias” e não “sérias”, como as viúvas honestas das Ordenações do Reino ou as barregãs

(que por sua vez teriam estatutos diferentes consoante fossem “barregãs de clérigos “ ou de

outros homens...). Mas ecoam também as disposições expressas e legais do Código Civil de

1966, segundo as quais um contrato de casamento podia ser anulado se a noiva não fosse

virgem e o noivo ignorasse tal, para ele, essencial circunstância. Ou as normas do Código

Penal sobre estupro, virgindade, rapto e casamento.

Um exemplo mais recente: em nome da igualdade, ou da não discriminação, a idade

de reforma das mulheres foi, em Portugal, nos anos oitenta, equiparada à dos homens, fora da

Função Pública (onde era já idêntica). Mas em 1998, uma Lei da Assembleia da República

(Lei nº 14/98, de 20 de Março) estabeleceu que “O direito à pensão de velhice do regime da

segurança social das bordadeiras ... na Madeira efectiva-se aos 60 anos”. Está certamente em

causa o justíssimo reconhecimento de uma situação de profissão de desgaste rápido , como é

usual dizer-se noutros contextos (vg para atletas de alta competição, para efeitos fiscais).

Mas bons argumentos existem para problematizar a não existência de diferença quanto à

idade da reforma, em geral, entre homens e mulheres. O mesmo se diga quanto às pensões

por viuvez, um dos primeiros “privilégios” femininos a serem contestados perante o Tribunal

Constitucional.7

Na verdade, em geral as mulheres são obrigadas a uma dupla ou às vezes tripla

tarefa: além do trabalho fora-de-casa, ainda têm o encargo de tomar conta dos filhos e da casa

e frequentemente dos parentes e dos afins idosos. Assim como é verdade que em geral as

mulheres ganham, em todas as profissões, menos dinheiro do que os homens. O problema

está, justamente, em compatibilizar a ideia de abstracção e generalidade da lei, por um lado,

com a de não discriminação por outro e ainda com a “violência conceptual” que consiste em

equiparar “à força” todas as mulheres. Algumas mulheres não têm filhos nem outros encargos

familiares. Algumas mulheres têm um estatuto económico-social mais elevado do que muitos

outros homens, etc.

Creio que, do ponto de vista conceptual, a única via correcta (talvez mesmo a única

“possível”) será a de manter a consciência desta unidade fragmentada das pessoas a que

chamamos, também no discurso jurídico, mulheres.

5

Acórdão de 7 de Abril de 1954, in Boletim do Ministério da Justiça nº 42, p. 92-95.

Acórdão de 11 de Março de 1987, in Boletim do Ministério da Justiça , nº 365, p. 405.

7 V. BELEZA, 1993.

6

7

Teresa Pizarro Beleza

Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa

Serralves-Porto 2001

II - 2. O conceito de condição jurídica

A ideia normalmente implícita em expressões como “condição jurídica” relaciona-se

com a descrição de um estatuto de uma pessoa ou grupo(s) de pessoas que sejam abrangidas

por determinadas normas que as condicionam em algum sentido. Neste contexto, é mais

usual, no discurso jurídico, que a definição de uma condição ou estatuto jurídicos seja levada

a cabo através da consideração de norma formais de Direito de produção estadual (leis,

decretos-leis, Códigos - Civil, Penal, etc, Constituição...). No entanto, três outras áreas de

análise serão essenciais para definir tal estatuto.

Por um lado, as formas de produção normativa “inferiores” (regulamentos,

portarias...); porventura, mesmo circulares dentro de serviços públicos, por exemplo, quanto a

regras que condicionam certas práticas, certas formas de fazer as coisas (por exemplo, a

indicação que em caso de declaração fiscal conjunta de um casal, o “contribuinte A” tem de

ser o marido e não a mulher); ou ainda os formulários de certos documentos (como os

passaportes portugueses, que até recentemente tinham um espaço para a fotografia do

portador e ao lado um outro para a “mulher/femme”).

Por outro lado, as intensas produção de Declarações e celebração de tratados

internacionais (V. TOMASEVSKI, 1998. PENTIKÄINEN, 1999) no que às mulheres diz

respeito - desde as normas protectoras das mulheres no campo do trabalho (na realidade,

protectoras da função maternal ) até às recentes Convenções que se pretendem antidiscriminatórias. Se é um facto que tais diplomas (tratados internacionais) fazem parte

integrante do Direito português, uma vez assinados e ratificados nos termos constitucionais8 ,

a verdade é que eles só são totalmente compreensíveis quando acompanhados de um sem

número de documentos, declarações de princípio, etc, que não são formalmente regras de

Direito - ou, quando muito, poderão ser designados pela expressão soft Law.

Mas, para além disso, em parte pelo isolamento internacional em que Portugal se

manteve durante o Estado Novo, em parte pela herança de positivismo estreito na leituta do

universo jurídico que as Faculdades de Direito tenderam (tendem, ainda, em boa medida) a

perpetuar, o plano da legiferação internacional é muitas vezes minorado ou ignorado pelos

“agentes jurídicos” (teóricos/ensinadores do Direito; entidades que poderiam recorrer a

tribunal para advogarem certas causas) aqui incluindo os mais importantes no seu papel de

aplicação/criação do Direito, as Magistraturas. Exemplos óbvios disto são a escassez de

processos judiciais relativos a discriminação salarial ou outra no mundo do trabalho, ou a

forma como os tribunais em geral resistem à invocação directa de normas de origem

internacional.

Mas existe ainda um terceiro plano cuja consideração é essencial: a importantíssima

função, em si mesma, de declaração/criação do Direito que cabe aos tribunais, em geral. Em

boa medida, o estatuto jurídico das mulheres no que diz respeito, por exemplo, à “protecção”

(em verdade, frequente e essencialmente, repressão) da sua sexualidade no Direito Penal só é

compreensível se for analisada a extensa jurisprudência sobre crimes de violação e estupro - e

essa análise tem de ser cruzada com o estudo do Direito da Família, legislado e aplicado. Só

isso permite compreender em que medida não só as mulheres eram formal e expressamente

divididas conforme a sua relação/pertença aos homens, mas também como a sua sexualidade

era não em absoluto ignorada pela lei (como à primeira vista se poderia supor), mas antes

8

No que à Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, diz respeito, a nossa Constituição atribui-lhe

valor interpretativo privilegiado no que concerne às disposições constitucionais sobre direitos fundamentais.

8

Teresa Pizarro Beleza

Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa

Serralves-Porto 2001

activamente reprimida. As decisões dos nossos tribunais sobre crime de estupro são, neste

sentido, um verdadeiro hino à ambiguidade com que o Direito lidou com a sexualidade

feminina. Nos seus “verdadeiros” cânones, ela não existe ou não deve existir; apenas é

tolerada na medida em que seduza da maneira exacta e correcta para o fim a que se destina: a

conquista de um homem como forma “honesta” de subsistência e cumprimento da função

social de criar uma família, e a posterior “satisfação” de um marido assim “conquistado”. A

leitura das normas penais em sede de crimes sexuais na forma que assumiram até à reforma

do Código Penal em 1995 (e das quais ainda hoje se podem encontrar resquícios, se se

prestar bem atenção) são um impressionantíssimo sinal de que a sexualidade feminina é

normativamente passiva e dirigida à conjugalidade, a masculina predadora e promíscua. Por

isso mesmo, as relações sexuais com uma mulher são, para um homem, por natureza uma

vitória, para a mulher uma derrota. E o casamento, inversamente, é uma conquista para a

mulher e para o homem uma armadilha, uma perda de liberdade.

A regulação jurídica do aborto e da “homossexualidade” são outros dois campos em

que a mesma conclusão pode ser alcançada. A eles voltarei mais adiante.

Algumas causes célèbres são, ou podem ser, também instrumentos significativos de

análise da imposição violenta de certas normas juridico-morais de comportamento às

mulheres. Refiro, brevemente, dois casos emblemáticos.

O processo-crime movido contra as autoras de As Novas Cartas Portuguesas é um

caso precioso para entender essas concepções dominantes no discurso jurisprudencial. No

caminho entre a acusação por atentado à moral pública (1972) e a absolvição final, em 1974,

se traçou também o difícil caminho da ditadura para a democracia em Portugal, porventura no

seu lugar mais central e por isso mesmo menos óbvio: a intimidade das pessoas.

O processo crime de que Natália Correia foi vítima aquando da publicação da Poesia

erótica e satírica é também um bom exemplo do (estreito) limite da tolerância pelo Estado

Novo não só da liberdade de expressão, mas em especial da reacção pronta ao que era visto

como comportamento (neste caso, literário) de uma voz feminina incómoda.

III - A disciplina “Direito das Mulheres”: o seu papel estruturante do

conhecimento sobre a condição feminina

Neste contexto, o Direito das Mulheres (BELEZA, 2000) enquanto disciplina

científica dá um ponto de partida conceptual e académico-institucional para uma observação

privilegiada9 .

A expressão “Direito das Mulheres” indica, antes do mais, um ponto de vista e uma

intenção : fazer uma análise do mundo jurídico que tome as mulheres como centro de atenção

de quem investiga e olhar o Direito de forma interrogativa e crítica a partir da verificação

prévia de que as mulheres são social e juridicamente desfavorecidas.

9

O ensino universitário do Direito das Mulheres começou em Portugal há dois anos e meio, na Faculdade de

Direito da Universidade Nova de Lisboa. Os “Estudos sobre as Mulheres”, no sentido contemporâneo do termo,

são relativamente recentes em Portugal - mas a vertente jurídica é recém-nascida. Levanta, aliás, ainda muitas

perplexidades - há colegas minhas (e colegas meus) que me perguntam com ar espantado se tal coisa existe, de

que consta o Programa, ou me interrogam sobre o que é que eu ensino em cadeira de tão estranho nome. A

própria introdução do tema no Curriculum da licenciatura - como cadeira de opção - não foi pacífica, ao que

sei. A vulgaridade da sua existência na generalidade das Universidades Americanas terá sido argumento

importante na sua adopção final.

9

Teresa Pizarro Beleza

Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa

Serralves-Porto 2001

É uma investigação que implica transgressões metodológicas e a própria quebra de

barreiras disciplinares. Analisar o estatuto jurídico das mulheres implica atravessar os vários

ramos do Direito (Constitucional, Civil, Administrativo, Penal, Trabalho); o confinamento do

estudo às barreiras tradicionais entre os vários ramos do Direito oculta, em grande medida, a

própria tomada de consciência da totalidade desse estatuto.

Depois, as formas como as mulheres são diferenciadas no mundo jurídico implica,

como já referi, o conhecimento de processos de operação que são normalmente ignorados no

estudo das fontes formais de Direito e na análise dogmática dos conceitos e técnicas jurídicas.

As práticas jurídicas são essenciais para se avaliar a situação real das mulheres. Isto

significa uma necessidade de atenção a estudos empíricos pouco habituais nos estudos

jurídicos (ex. para saber que realidade tem o chamado “assédio sexual” no trabalho

(AMÂNCIO e LIMA,1992); ou a forma como são apoiadas ou violentadas as vítimas de

crimes sexuais que apresentam queixa à polícia; ou de que maneira o crédito bancário é mais

dificil de ser obtido por uma empresária a quem os Bancos “aconselham” a apresentar-se com

o marido; ou se as repartições de Finanças continuam a recusar-se a receber declarações do

IRS em que a mulher do casal aparece como “1º contribuinte”, etc.

Por outro lado, é também importante reunir aspectos da vida social - os hábitos sociais

dominantes - aos textos legislativos para se perceber a situação real das mulheres. Só sabendo

que os contratos de arrendamento são em geral celebrados em nome do homem se entende a

dificuldade adicional da situação da mulher em caso de separação de um “casal de facto” situação só parcialmente resolvida com a legislação de final de século sobre as uniões de

facto 10 . Ou paralelo problema em caso de compra de uma casa, em que a companheira põe

dinheiro, mas a casa é registada em nome do homem, etc.

IV - Portugal, séc. XX: os antecedentes. A construção jurídica do patriarcado

“...iI n’est pas ... une de vos femmes qui n’ait une nuit de sa vie rêvé d’être

Clytemnestre ”, escreve Marguerite Yourcenar em “Clitemnestra”, um dos breves e

belíssimos contos reunidos em Feux , obra de juventude que a autora descreverá mais tarde

como o luto literário por um amor perdido11 . Clitemnestra dirige-se aos juízes que a julgam,

na reconstrução do mito por Yourcenar, pelo crime de maritícídio. Este crime, na nossa

tradição juridico-cultural, foi considerado parente do crime de alta traição ou de regicídio.

As mulheres que matam violentamente os seus maridos reagindo a anos de vida de

submissão física, sexual e moral foram em Portugal objecto de alguns estudos. O mais

relevante é porventura o de Elza PAIS (1998).12

O gesto da rainha grega que assassina Agamemnon no seu regresso de Troia ao

palácio de Micenas poderia simbolizar por antonomásia o acto feminino de libertação face à

opressão juridicamente cristalizada: na realidade, o Direito português, à semelhança da

10

A lei nº 135/99, de 28 de Agosto (“adopta medidas de protecção da união de facto”) estendeu a protecção da

casa de morada de família aos casamentos de facto. Note-se que esta lei apenas se aplica a casais constituídos

por pessoas de sexo diferente que, não estando ligadas por casamento a terceiro nem impedidas de contrair

matrimónio entre si, vivam juntas há mais de dois anos. Neste momento em que escrevo (Abril de 2001), esta

Lei encontra-se em processo de revisão na Assembleia da República.

11 Prefácio datado de Novembro de 1967, que pode ser lido por exemplo na edição de 1998 (YOURCENAR,

1998).

12 Pode ver-se também uma análise de casos jurisprudenciais nesta área em BELEZA (1989) e (1991).

10

Teresa Pizarro Beleza

Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa

Serralves-Porto 2001

generalidade dos seus congéneres europeus, controlou as mulheres em geral de uma forma

indirecta, submetendo-as à autoridade de um homem. Primeiro, o pai; depois, o marido. Na

falta de ambos, um tutor ou um “conselho de família” poderia assumir essas funções. Mesmo

quando um determinado sistema jurídico - como é o caso do português no séc. XX - regula

fundamentalmente, na esfera das relações “privadas” (Direito Civil, Direito da Família,

Direito das Sucessões... isto é, o campo não estritamente político ) as incapacidades da

mulher casada - e não da mulher tout court - isso significa que para o Direito uma mulher

“normal” é uma mulher casada, isto é, que em última análise a razão essencial de existir da

mulher é a família. Ou, por isso mesmo, que enquanto jovem, a mulher é, ou há-de ser, núbil.

Isto é, heterossexual, sedutora, virgem e fértil. Este é certamente o código latente e em

alguns preceitos expresso no Código Civil do Estado Novo, que em 1966 critalizou de forma

clara e inigualável os valores oficiais em matéria de relacionamento entre as pessoas (e a

propriedade, é claro) no seu livro “Direito da Família”.

A história europeia do controlo jurídico das mulheres consistiu, em boa medida, em

"privatizá-las": por isso o estudo cruzado do Direito da Família e do Direito Penal é crucial.

Um dos campos em que essa análise pode ser particularmente fecunda é a do que se poderia

chamar Direito Penal da Família , em que se inclui a incriminação autónoma (quer dizer, não

diluída nos crimes comuns de ofensas corporais, ou ameaças, ou injúrias) dos maus tratos

conjugais.

Do ponto de vista das mulheres, a separação tradicional entre sanções penais e não

penais faz relativamente pouco sentido: a sua sujeição ao poder disciplinar do pai ou marido

em tudo se equiparava a um "sistema penal doméstico"13 . Essa "autoridade penal doméstica",

ainda sobrevivente nos maus tratos em alguma medida socialmente tolerados (SILVA, 1995;

VICENTE, 1987), não era confrontada com nenhumas "garantias" formais de defesa. Era um

reduto de ilegalidade à semelhança de outros: plantações de escravos; penitenciárias;

prisioneiros de guerra. Mas durante muito tempo, foi uma ilegalidade (positivamente) legal.

O nosso Direito Civil, secular, consolida o patriarcado de forma juridicamente

eloquente no Código Civil de 1867, dito Código de (do Visconde de) Seabra. E,

simultaneamente, no Código Penal de 1852/86 (as duas versões do que foi, essencialmente, o

nosso primeiro Código Penal, que vigoraria, retalhado por reformas várias, até 1982). As

regras de Direito da Família (contidas no Código Civil) e as regras fundamentais sobre as

interdições penais em matéria de sexualidade, plasmadas na regulação dos crimes sexuais,

então vistos como crimes contra os “bons costumes” (incluídas no Código Penal) têm de ser

cruzadas entre si para se poder compreender com clareza a forma como o Direito privatizou

as mulheres.

Mas o alcance total desta expressão só será compreendido se, simultaneamente, forem

observadas as regras legais que afastaram expressamente as mulheres da esfera pública,

impedindo-as de exercerem cargos políticos ou vedando-lhes o simples direito de voto. Ou

excluindo-as do serviço militar. Ou negando-lhes a nacionalidade portugesa na sequência do

casamento com um estrangeiro. Este estado de coisas perdurará, no essencial, até 1974, isto é,

até à Revolução que permitiu a restauração da democracia. É na sua sequência que, pouco a

pouco, as leis vão sendo alteradas - algumas expressa e avulsamente antes da própria

Constituição de 1976 (revogação de disposições do Código Penal que permitiam ao marido

abrir a correspondência da mulher, ou matá-la em flagrante adultério); outras, com a entrada

em vigor dessa mesma Constituição (que revogou todo o Direito ordinário anterior que fosse

13

V. o texto de Rhonda COPELON (1994).

11

Teresa Pizarro Beleza

Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa

Serralves-Porto 2001

contrário aos seus princípios, entre eles o da igualdade entre os sexos); e outras ainda,

posteriormente revistas (caso paradigmático da Revisão do Código Civil em 1977, ou da

substituição do Código Penal em 1982).

A ligação das mulheres ao Estado é, assim, ao contrário dos homens, uma ligação

indirecta . É a nacionalidade do Pai ou do marido que determinam a sua. São o pai ou o

marido que por ela votam (o argumento da unidade familiar foi utilizado para negar o direito

de voto às mulheres). O marido/o pai representam a família perante o Estado e são de alguma

forma o representante da autoridade estadual na esfera familiar. A incapacidade jurídica da

mulher casada desenhada em letra de lei em 1867, sob forte influência do Direito

Napoleónico, perdurará em grande medida até à Revolução democrática de 1974, já que a

primeira República, que nos seus inícios parecia capaz de considerável avanço no que à

cidadania das mulheres dizia respeito, se ficou pela publicação da lei do divórcio e a

declaração da igualdade entre os cônjuges. Rapidamente os revolucionários republicanos

esqueceram o apoio que tinham recebido de mulheres que defenderam activamente a causa

republicana e as promessas de acesso ao voto ficaram na gaveta. Algo de parcialmente

semelhante ao que se passara em França depois de 1789. Nessa medida, como certamente em

outras, a Revolução republicana foi uma esperança não cumprida (ESTEVES, 1991).

V - O Estado Novo: a nova domesticação da mulher casada

Em 1966, o Governo de Salazar, com o então Ministro da Justiça Antunes Varela,

produziu um Código Civil que culminou um porfiado labor técnico de reputados juristas. O

Livro dedicado ao “Direito da Família” - e, em alguma medida, também o continente do

“Direito das Sucessões” - contem um espantoso anacronismo. Quando a Europa ia abrindo as

suas leis a uma aceitação de igualdade - ou, pelo menos, de não-discriminação - entre

mulheres e homens (e, progressivamente, a eliminação entre filiação “legítima” e

“ilegítima”), Portugal candidatava-se, também nesta área, a ficar orgulhosamente só.

Algumas vozes (poucas) se fizeram ouvir criticando tal estado de coisas: juristas como Elina

Guimarães, Eliana Gersão e Maria dos Prazeres Beleza escreveram a sua divergência quanto

à subordinação legal das mulheres aos homens, em especial aos maridos.

Mas o anacronismo tinha uma outra singular dimensão: a própria contradição

“interna”. Os anos 60 do séc. XX foram, do ponto de vista da situação legal das mulheres,

bastante significativos e em alguma medida curiosamente contraditórios. Por um lado, a lei

do trabalho declara a igualdade salarial (1966 - aprovação da Convenção nº100 da OIT - e

1969). Em 1968, o voto para a Assembleia Nacional passa a ser direito das mulheres em

condições idênticas às dos homens. Mas, por outro lado, o Código Civil de 1966 dá ao

marido a chefia da família e poderes sobre a vida laboral-contratual da mulher. Em 1969, as

mulheres deixam de precisar de autorização marital para sairem do país. Mas o Código Civil

obriga-as a adoptarem a residência do marido, salvo casos excepcionalíssimos. A revisão

constitucional de 1972 (ao tempo do Governo de Marcelo Caetano) altera o artº 5º,

eliminando um dos fundamentos constitucionais de discriminação em função do sexo: o bem

da família. Curiosamente, permaneceu o outro fundamento: a “natureza das coisas”...

O efeito a longo prazo destas disposições subsiste muitas vezes mesmo depois da sua

revogação formal: as regras de Direito não se limitam a reflectir uma forma de pensar

socialmente dominante, antes com frequência a condicionam ou ajudam a condicionar. Os

quadros mentais desenhados na lei portuguesa da família na segunda metade dos anos

12

Teresa Pizarro Beleza

Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa

Serralves-Porto 2001

sessenta (Código Civil de 1966) não desapareceram automaticamente com a sua substituição

em 1977 (Revisão do Código Civil) .

É em parte por esta razão que o estudo da legislação já formalmente revogada - seja o

Código Civil do século passado (1867), as leis da República ou o Código Civil de 1966 - é

importante. É-o também para vincar o papel constitutivo do Direito no estatuto de pessoa

diminuída que, também do ponto de vista juridico-formal, era a mulher.

Tenho a convicção de que as pessoas em geral pensam que o Direito se foi mais ou

menos limitando a fixar uma determinada ordem social, mais ou menos consensual e

adequada à época. Ora o carácter injuntivo de certas regras leva a considerar que a capitis

deminutio das mulheres era coisa imposta com diligência e severidade por parte do

legislador, como uma questão de ordem pública. Podem ser exemplos a proibição legal de

atribuir à mulher poderes de administração excepto nos casos restritos previstos na lei, no

Código Civil de 1867 e no Código Civil de 196614 ; ou, em geral, a rigidez do contrato de

casamento quanto aos seus efeitos - até hoje, aliás; ou o pormenor com que se desenhava a

incapacidade negocial da mulher casada. Não se tratava “apenas” de avalizar uma sociedade

de desiguais, mas, positivamente, de a construir (BELEZA, 1997 a).

Se é verdade que a discriminação económica é reforçada pela discriminação social e

política, a inversa também é verdadeira. O Direito foi - e ainda é, em alguns países - um

poderoso factor de discriminação.

Por isso o estudo do Código Civil de 1966 e de outra legislação há muito revogada

não é questão inútil ou ultrapassada. Pelo contrário, tenho por certo que é um trabalho de

análise essencial à compreensão do discurso jurídico actual.

Disposições legais expressamente discriminatórias, como as que existiram na lei

portuguesa até 1974, ou datas próximas, podem ser vistas não só como atentatórias da

dignidade das mulheres enquanto cidadãs, mas também como absurdas e disfuncionais de

um ponto de vista de modernização e desenvolvimento económicos. Pense-se por exemplo no

artº 1676º, nº 2 do Código Civil de 1966 que permitia ao marido denunciar em qualquer

momento e sem qualquer motivo o contrato de trabalho de que a mulher se tivesse tornado

livremente parte, ou na disposição legal que fazia depender de autorização marital a saída de

uma mulher casada para o estrangeiro. Na perspectiva do livre desenvolvimento do mercado

de trabalho, estas normas eram irracionais - e foram-no ainda mais num país em que muitos

casais estavam separados pela imigração ou pela guerra em África, ou simplesmente pela

impossibilidade legal de divórcio para casamentos católicos, só desfeita com a revisão da

Concordata entre Portugal e a Santa Sé depois de 1974.

Em fases diferentes da evolução juridico-política, o Direito tende a assumir um papel

inverso, como repositório de normas anti-discriminação: proibições legais de discriminação,

sujeição a controle jurisdicional das normas e práticas discriminatórias15 . Mas em geral isto

acontece nos países mais desenvolvidos, em que a valorização económica do trabalho

feminino e, em geral, a consideração do valor das pessoas é já teoricamente vista de uma

forma igualitária.

14

A regra formalmente idêntica do texto actualmente vigente terá, provavelmente, sentido socialmente inverso.

15

V. Martim de Albuquerque (1993).

13

Teresa Pizarro Beleza

Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa

Serralves-Porto 2001

Um plano em que proliferam ao longo do séc. XX as normas anti-discriminatórias é,

como já referi, o plano da legislação internacional.

VI - Os grandes textos jurídicos internacionais. Presença e Ausência das

mulheres nos textos jurídicos da Modernidade

Instância decisiva na construção/desconstrução de um estatuto específico das

mulheres no plano jurídico é o campo da produção de Declarações ou normas vinculativas

(tratados) no campo internacional , como referi no início. Far-lhes-ei agora uma referência

explícita, ainda que sintética, de forma a não alongar demasiado este texto.

As Declarações históricas de direitos do advento da modernidade, que se

pronunciavam numa linguagem universalista, na realidade excluiram uma multiplicidade de

indivíduos: as mulheres; os não “europeus”, fossem eles os povos colonizados ou os

indígenas “selvagens”; os pobres, isto é, os não possidentes para efeitos de sufrágio

censitário.

A história da Modernidade no que diz respeito à presença/ausência das mulheres na

arena pública dos direitos humanos (V. AMÂNCIO, 1999) - isto é, em última análise, o

estatuto jurídico dessa entidade a que habitualmente chamamos mulheres - pode ser

estruturalmente vista num quadro com as seguintes características:

a) Ausência não dita, isto é, esquecimento/Ausência dita, isto é, exclusão. Duas

formas de produção de alteridade , de construção “implícita” do outro.

b) Presença heterónoma do lado de fora / Presença heterónoma do lado de dentro .

Presença dita, reclamada, isto é, inclusão.

c) Presença autónoma: as mulheres como seres humanos, tout court.

a) AUSÊNCIA não dita: as mulheres na Declaration of Independence norteamericana. Por contraposição, a ausência dita é a dos Indian Savages , que expressamente

são excluídos do âmbito do princípio All men are born equal... Não dita ainda é a ausência

das mulheres da Déclaration des droits de l’homme et du citoyen revolucionária francesa de

1789.

EXCLUSÃO dita foi a da proibição dos Clubes políticos de mulheres imediatamente

a seguir à Revolução Francesa. Foi-o também em Portugal, na sequência da legislação

eleitoral da Primeira República, a alteração legal a que deu azo o episódio do exercício do

voto por Carolina Beatriz Ângelo. Esta mulher conseguiu votar - os tribunais deram-lhe razão

na sua reacção contra o facto de não ter sido aceite o seu recenseamento - na medida em que a

lei não excluía expressamente as mulheres. A lei foi depois alterada para explicitar o que até

aí estava meramente implícito: que o voto era prerrogativa de chefes de família do sexo

masculino.

b) PRESENÇA heterónoma do lado de fora é a levada a cabo por Olympe de Gouges,

na suaDéclaration des droits de la femme et de la citoyenne , 1791; e, de forma idêntica, a

Declaration of Sentiments, produzida pelas Sufragistas americanas no seu encontro em

Seneca Falls, no ano de 1848. Estes documentos tendem a “imitar”, respectivamente, a

Déclaration des droits de l’homme et du citoyen e a Declaration of Independence . São o

seu eco , a reclamação da inclusão das mulhers nos textos fundadores dos quais tinham sido

excluídas.

14

Teresa Pizarro Beleza

Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa

Serralves-Porto 2001

PRESENÇA heterónoma do lado de dentro é, finalmente, a contida na Carta das

Nações Unidas, 1945; na Declaração Universal dos Direitos Humanos, 1948; na Convenção

Europeia dos Direitos Humanos e das Liberdades Fundamentais, 1950; no Pacto Internacional

sobre Direitos Civis e Políticos, 1966.

c) Início de uma possibilidade de uma Presença autónoma será porventura a

Convenção para a Eliminação de todas as Formas de Discriminação Contra as Mulheres,

1979 (precedida de uma Declaração no mesmo sentido), e os inúmeros textos que lhe

sucederam. Por exemplo, a Declaração de Viena, 1993, ou a Plataforma de Beijing, 1995.

Ainda que estes textos caminhem numa linha de recomposição de um estatuto diminuído, no

sentido de remédio jurídico para a reequiparação das mulheres aos homens, são eles que em

grande medida permitem uma primeira leitura da condição jurídica feminina como um

problema “em si”, e não como mera questão de discriminação. Por isso, e ainda que a

Convenção para a Eliminação...

seja essencialmente formulada em termos antidiscrimiantórios e por isso mesmo fundamentalemente comparacionistas , as mulheres

surgem porventura pela primeira vez na cena internacional como seres autónomos, desligados

da sua função maternal e pensadas como seres cuja definição não é puramente heterónoma,

isto é, dependente de uma contraposição ao masculino. As Declarações posteriores acentuam

em larga escala essa visão, na simples eloquência da reinvindicação mais básica e mais

notável da nossa contemporaneidade: Women’s rights are human rights. Isto é, as mulheres

são seres humanos.

Discutir a sua eficácia real é tarefa que deixo para outro local e outra ocasião.

VII - O Direito internacional: o papel da Organização das Nações Unidas e das

instâncias europeias

Não ficaria completa a descrição da situação jurídica das mulheres portuguesas no

século passado, como afirmei, sem uma referência às Convenções ou Declarações

internacionais que pontificam em matéria de igualdade entre os sexos. Neste campo, tem

tido um papel preponderante - sem ser, de todo, exclusivo - a Organização das Nações

Unidas.

Além do carácter simbólico muito importante que muitos destes documentos

transportam em si, que permitem legitimar certas perspectivas de entendimento e de luta

pelos direitos humanos das mulheres16 . Muitos deles têm força vinculativa estrita no Direito

português: ou porque a Constituição os chama como conjunto de regras privilegiadas de

interpretação do próprio texto constitucional (Caso da DUDH), ou porque a mesma

Constituição declara que as Convenções internacionais regularmente assinadas e ratificadas

por Portugal fazem parte do Direito interno português. Isto é, a condição jurídica das

mulheres em Portugal não é, não foi, apenas determinável em função dos Códigos Civil,

Penal, Adminstrativo ou da Lei da Nacionalidade ou do Trabalho, mas também das múltiplas

Convenções de que Portugal - sobretudo depois de 1974 - se tornou livremente parte.

Uma referência especial ao final do século: o Estatuto do Tribunal Penal

Internacional, assinado em Roma em 1998 por Portugal sob a forma de tratado internacional

16

Como argumenta, noutra sede, Paula L. de Faria, no que às questões de protecção dos doentes diz

respeito:Contra-Sida , Dezº 2000.

15

Teresa Pizarro Beleza

Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa

Serralves-Porto 2001

(mas ainda não ratificado) aceita expressamente a violação como crime contra a humanidade,

ao contrário do nosso Código Penal, que ainda a não inclui nos crimes de guerra contra civis.

É sabido que a violação das mulheres por soldados ou beligerantes (o caso da ex-Jugoslávia é

particularmente eloquente) foi ao longo da história uma das armas mais terríveis dos

invasores.

Além das Nações Unidas, têm sido decisivas para a imposição de uma função antidiscriminatória do Direito (para o desfazer das muitas discriminações criadas e fomentadas

pelo Direito) as instâncias europeias. A União Europeia, por um lado e o Conselho da

Europa, por outro, têm desenvolvido esforços inestimáveis neste campo.

No que diz respeito à União, destacam-se o Direito dos Tratados (do Tratado de

Roma, já referido, à explícita cláusula de não discriminação do Tratado da União) e, por

útimo, a proibição de discriminação da Carta Europeia, que pretende ser ou vir a ser um

embrião de Constituição europeia. Mas tiveram e têm papel absolutamete decisivo os

pronunciamentos do Tribunal de Justiça, que em sucessivos Acórdãos deu corpo ao princípio

de não discriminação entre os sexos, designadamente no undo do trabalho. Por outro lado, a

Comissão Europeia e o Parlamento Europeu têm desenvovido múltiplos programas de acção

e declarações tendentes, também, à criação de uma igualdade efectiva entre homens e

mulhers, seja no campo da igualdade laboral ou de segurança social, na área da violência

doméstica, da participação política ou do assédio sexual.

Igualmente o Conselho da Europa se tem dedicado, na luta pela efectivação dos

direitos humanos, à causa da não discriminação. No que à discriminação sexual diz respeito, a

sua política tem abrangido variadas formas e áreas, desde o uso da linguagem não sexista à

atenção a questões ligadas à maternidade ou ao tratamento equitativo de homens e mulheres

em situações de detenção. Em alguns campos, a acção da União Europeia e do Conselho da

Europa tendem em alguma medida a sobrepor-se. Mas considerando a significativa diferença

de formas de actuação por um lado (acentuadamente no plano jurídico) e nas zonas

geográficas de acção, por outro, esse possível efeito cumulativo não será, certamente,

excessivo.

VIII - O controlo da sexualidade feminina: casamento, contracepção e aborto

Vimos já, a propósito dos problemas conceptuais da “condição jurídica das mulheres”,

alguns aspectos da regulação jurídica da (sua) sexualidade. Voltemos brevemente a alguns

pontos.

Em 1972, foi publicado o livro Novas Cartas Portuguesas , de Maria Isabel Barreno,

Maria Velho da Costa e Maria Teresa Horta, inspirado nas Lettres Portugaises , de Mariana

Alcoforado, a freira de Beja que fez da sua paixão perdida por um Cavaleiro francês a razão

de ser do resto da sua vida. O livro das “Três Marias”, como as autoras ficaram

internacionalmente conhecidas, denunciava o estatuto de menoridade social e sobretudo

sexual das mulheres portuguesas contemporâneas, reivindicando o direito ao amor e ao prazer

numa perspectiva feminina autónoma.

A reacção do conservadorismo moral do Estado Novo, como vimos, não se fez

esperar. Acusadas de atentado à moral pública, as três escritoras conheceram um

impressionante movimento de solidariedae internacional e o processo veio a terminar, pouco

depois da Revolução de Abril de 1974, com uma sentença (VIDAL, 1974) que redimiu em

16

Teresa Pizarro Beleza

Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa

Serralves-Porto 2001

parte a triste imagem da jurisdição penal portuguesa, a braços com a triste memória dos

tribunais plenários, em que eram julgados os dissidentes políticos.

O episódio foi mais significativo do ponto de vista do estatuto jurídico das mulheres

do que porventura possa parecer à primeira vista. Se o reunirmos, por exemplo, ao célebre

caso do julgamento da escritora Natália Correia, também já referido, acusada em termos

semelhantes pela publicação de um livro de poesia erótica, poderemos compreender como o

sistema jurídico funcionava a vários níveis e de diferentes formas para assegurar um certo

relacionamento tido por conveniente - cunhado como “natural” - entre os sexos. Não só as

regras formais de Direito da Família, das Sucessões, de Direito do Trabalho ou de Direito

Penal teciam uma rede de normas de comportamento e inter-relacionamento tidos como

adequados. Outras regras, que na sua literalidade não se referiam directamente a essa

imposição normativa de domínio/subordinação, podiam ser chamadas a intervir em casos em

que as regras mais informais de natureza moral, social se mostravam insuficientes. No campo

da sexualidade, isso foi evidente nos dois casos referidos: as quatro escritoras em causa

tinham claramente ultrapassado os limites da conveniência moral e social, ousando desafiar

os códigos de relacionamento amoroso pela via “panfletária” da (grande) literatura.

É interessante notar que nessa mesma altura, a publicidade a substâncias utilizadas em

métodos de contracepção oral (“pílula”) era legalmente proibida, mesmo em revistas da

especialidade. Isto significa que um dos mais preciosos auxílios que a ciência moderna

trouxera ao controlo da natalidade por parte das mulheres era assim tornado relativamente

secreto. Tomar medicamentos contraceptivos significa, para uma mulher heterossexual, a

possibilidade de desligar efectivamente a sexualidade e o prazer da reprodução, da

procriação. Para os homens, o “pesadelo” que Engels lhes atribuiu no Origem da Família...

tornou-se, como nunca antes, realidade. Daí, em grande medida, as reacções moralistas,

lideradas pela hierarquia da Igreja católica, aos contraceptivos. Não só eles possibiltam

também para as mulheres (para os homens ela sempre existiu, foi tolerada e até fomentada

como prova de masculinidade ) a assunção de uma sexualidade-por-si-própria e autónoma,

mas sobretudo nessa mesma medida rivalizam com a outra intolerável fuga das mulheres ao

controlo sexual por parte dos homens: o Amor-entre-mulheres. À(s) tentativa(s) da sua

regulação jurídica voltarei mais adiante.

Pouco depois de 1974, outros dois processos foram política e socialmente notórios: o

de Maria Antónia Palla, jornalista, acusada também de atentado à moral pública por, num

programa televisivo, ter dado conselhos às mulheres relacionados com a interrupção da

gravidez. Foi absolvida no Tribunal da Boa-Hora e também objecto de solidariedade e apoio

por parte de vários e várias intelectuais portugueses, que se prestaram a testemunhar no

processo ou a intervir tecnicamente do lado da defesa.

Um outro processo correu na Boa-Hora, em data próxima, por crime de aborto, contra

uma jovem de nome Conceição. O tribunal, perante o absurdo daquela acusação solitária (as

estatísticas oficiais da Justiça são óbvios sinais do carácter “simbólico”, para não ser “levado

a sério”, da incriminação do aborto; são raríssimos os casos que chegam a tribunal), absolveu

a arguida com base em argumentos técnicos algo habilidosos (BELEZA, 1984). Face ao

movimento de solidariedade que também neste caso se desencadeou, era notório o mal estar

do tribunal colectivo que teve de proceder ao julgamento.

A discussão pública aquando do Referendo à alteração do Código Penal sobre

interrupção da gravidez (MAGALHÃES, 1998) e os resultados da consulta popular - apesar

da elevadíssima abstenção - mostram porventura o ainda dominante moralismo hipócrita em

matéria de política em geral e de política criminal em particular no que diz respeito à

17

Teresa Pizarro Beleza

Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa

Serralves-Porto 2001

contracepção e ao aborto. As mulheres “podem” abortar, desde que o façam em segredo, não

o proclamem nem levantem o incómodo problema das inaceitáveis desigualdades sociais e os

gravíssimos efeitos em sede de saúde pública que a legislação ainda hoje (2001) em vigor

fomenta e “legitima”.

No que diz respeito ao casamento, a idade núbil (16 anos) só foi formalmente

equiparada entre os sexos em 1977. O Conselho da Revolução, ao tempo com funções de

controlo da constitucionalidade das leis, entendeu (correctamente) antes ainda dessa

equiparação formal que a diferença tradicional de idade núbil para rapazes e raparigas - 16 e

14 anos, respectivamente - funcionava como a perpetuação de uma desigualdade no acesso à

educação, ao mercado de trabalho e às possibilidades de efectiva realização pessoa,

“amarrando” miúdas de 14 anos a um destino e a uma responsabilidade a todos os títulos

“injusta”17 . Os argumentos habituais para a manutenção da diferença encobrem,

efectivamente, a perpetuação dessa desigualdade. A permanência do flagelo da maternidade

adolescente não querida em Portugal parece depor no sentido de que a baixa idade de

casamento legal não “resolve” o “problema”.

Curioso paradoxo jurídico que persistiu muitos anos: uma mulher de 14 anos podia

legalmente contrair matrimónio - com autorização paterna - mas, se cometesse adultério, não

podia ser penalmente responsabilizada, por as leis do mesmíssimo Estado português a

consideravam inimputável, ie, irresponsável, em razão da idade...

No que à homossexualidade feminina diz respeito, a lei portuguesa evoluiu de forma

curiosa, sendo que a sua regulação/proibição é, no nosso Direito recente, um processo a que

eu chamarei de regulação indirecta.

A homossexualidade “assumida” é profundamente subversiva porque põe em causa a

família baseada no modelo homem-mulher-crianças, cada qual com uma função e uma

posição hierárquica pré-definida, pela lei divina e humana. É subversiva porque celebra o

amor sem a “justificação” da procriação, porque dá primazia à paixão e aos sentimentos

intensos de uma forma muito mais evidente do que o amor heterossexual-conjugal - e tudo

isto é do reino dos infernos, pouco produtivo do ponto de vista económico e pouco

estabilizador do ponto de vista politico-social. Ou, pelo menos, tido como tal.

Também do ponto de vista jurídico a heterossexualidade obrigatória torna

problemática a existência lésbica (A. Rich, 1980). Longe das Ordenações do Reino que

incriminavam as mulheres pelo “pecado de molície”, as leis do séc. XIX e XX adoptaram

uma posição pudica de refoulement, dir-se-ia, quanto à homossexualidade feminina. Como a

Rainha Vitória, a lei preferiu em alguma medida fazer de conta que ela não existia. É certo

que o Código Penal incrimina, a partir de certa altura, a “prática habitual de actos conra a

natureza”. Mas a nossa jurisprudência leu tradicionalmente este preceito como dizendo

respeito aos homens (sodomia). Os problemas de “desordem” colocados por práticas

homossexuais surgiam, também juridicamente falando, tipicamente em instituições

totalmente masculinas: forças armadas, serviço colonial, etc. Muito provavelmente, a

repressão da homossexualidade feminina foi levada a cabo por meios informais, como em

geral o controlo do comportamento das mulheres por contraposição ao dos homens (controlo

por família, vizinhança, códigos morais, religião para as mulheres versus controlo pelos

meios formais de Direito, para os homens).

17

Sobre este processo, V. Martim ALBUQUERQUE, 1993.

18

Teresa Pizarro Beleza

Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa

Serralves-Porto 2001

No final do séc. XX, a repressão da homossexualidade feminina é, como afirmei,

indirecta. Nenhuma lei a proíbe - excepto na pequena margem de uma diferenciação na

“idade do consentimento” para as relações heterosexuais e homossexuais, no Código Penal18 .

Mas pense-se nas questões da adopção, por um lado, e da procriação medicamente

assistida, por outro. Independentemente da discussão sobre as uniões de facto e seu

reconhecimento jurídico (é bastante discutível que as pessoas que se não querem casar,

podendo fazê-lo, sejam “equiparadas à força” às pessoas casadas por uma imposição

imperialista do Direito), a situação de “casais homossexuais” (homens ou mulheres) que

queiram ou necessitem de uma institucionalização jurídica da sua união esbarra com duas

“dificuldades” consideráveis. Uma é a recusa da legitimidade de adopção de crianças, outra a

possível recusa de inseminação artificial.

O modelo hegemónico pai/mãe/filho parece suportar a proliferação estatística de

famílias ditas “monoparentais” (todo um programa de pré-juízos e de marginalização vai

implícito nesta designação aparentemenete neutra e inócua) mas, do mesmo passo, tudo

indica ser-lhe insuportável a ideia de famílias com “duas mães” ou “dois pais”. Este é o

sentido do afastamento da possibilidade de adopção por dois homens ou duas mulheres

(quando na realidade a lei portuguesa permite de há muito a adopção por pessoa sozinha );

este é o sentido também do cuidado posto na lei de procriação medicamente assistida - votada

pela Assembleia da República no ano passado, mas depois vetada pelo Presidente da

República, por razões outras - em reservar ao casal a possibilidade de beneficiar dessas

técnicas. Dir-se-ia que, curiosamente, aqui se esconde o último baluarte da moral oficial

quanto à eternamente vilipendiada “desagregação das famílias”, causa habitual de todas as

desgraças no tecido social. Os autores deste tipo de discurso moralista nem parecem

aperceber-se, o que não deixa de ser curioso, de que esta é uma possível via de manutenção

da essencialidade das estruturas familiares, com a inevitável transformação a que a família

sempre esteve e sempre estará sujeita...

IX - O mundo do trabalho

Construído para pessoas sem “problemas familiares”, isto é, que não têm a seu cargo

filhos, maridos ou pessoas idosas, o mercado de trabalho foi-se alterando ao longo do século

também na sua composição de sexos, mas manteve um carácter estruturalmente “masculino”.

O Direito do Trabalho reflecte esse preconceito e só recentemente as normas europeias de

não discriminação começaram a ser lidas - pouquíssimo aplicadas, em Portugal - de uma

forma que transcende a imagem “trabalhador como pessoa sem laços ou dependências

familiares”, ou, talvez melhor, com esses laços ou dependências resolvidos por outrem (a

mulher, a mãe). Este padrão mantem-se em grande medida mesmo quando entra em cena o

Direito anti-discriminatório, na segunda metade do século, por influência do Tratado de

Roma, cujo artº 119º acabaria por ter uma leitura/aplicação totalmente inesperada e até

“subversiva” dos propósitos iniciais dos pais fundadores (não havia mães, realmente...):

18

As organizações Opus Gay e Branco no Lilás solicitaram em finais de 2000 ao Provedor de Justiça que

levantasse perante o Tribunal Constitucional o problema da inconstitucionalidade do artº 175º do Código Penal,

na medida em que a diferença de incriminação entre sexualidade com adolescentes homófila e heterófila será como eu própria venho de há muito defendendo no meu ensino - contrária ao princípio constitucional de não

discriminação. Será ainda certamente difícil de compatibilizar com os fundamentos da República contidos nessa

mesma Constituição: o respeito pela dignidade e autonomia ética humanas e a tolerância numa sociedade multicultural.

19

Teresa Pizarro Beleza

Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa

Serralves-Porto 2001

incluído como cláusula de anti-concorrência “desleal” (os salários baixos para as mulheres

praticados na indústria têxtil eram receados como originando distorções na concorrência),

essa disposição veio a ter uma evolução surpreendente nas políticas europeias e na própria

jurisprudência do Tribunal Europeu de Justiça (das Comunidades).

Mas a história da configuração jurídica das mulheres no mercado de trabalho é muito

mais complexa do que uma simples sucessão discriminação/anti-discriminação poderia fazer

crer.

Desde logo, mais uma vez neste ponto a demarcação do que seja o “mercado de

trabalho” é problemática. Se estivermos a pensar em mulheres das classes burguesas, o

problema legal pode ser nomeadamente centrado nas disposições das leis que impediram ou

limitaram a prática do “comércio” por parte das mulheres casadas. Ou as disposições que curioso paradoxo de “avanço atrasado”!! - permitiam magnanimamente às mulheres casadas,

no Código Civil de 1966, receber direitos de autora pelas obras publicadas. Na verdade, este

direito é, na sua consagração, por um lado muito mais “revolucionário” do que possa parecer:

escrever sempre foi considerado privilégio masculino (refiro-me ao universo português e

europeu ocidental dos últimos três séculos, apenas). A instrução , a capacidade de

comunicação (com as amigas, com os amantes) sempre foram consideradas perigosas nas

mulheres. Não é por acaso que a grande luta das feministas republicanas, em Portugal, se

centra não só no direito ao voto - já então visto correctamente como condição mínima de

cidadania - mas também na instrução. Diríamos, hoje, do elementar direito humano à

instrução.

Mas se o campo de análise forem as mulheres operárias, ou as empregadas

domésticas, ou segmentos profissionais similares, as coisas mudam de figura. A estas poderia

esperá-las ou a curiosa mistura de exploração e familiaridade, totalmente “desregulado” (ou

melhor: não regulado!) pelo Direito formal e escrito do universo das empregadas domésticas;

ou as profissões para as quais o Estado Novo esperava e obrigava uma dedicação total das

mulheres solteiras (professoras primárias, enfermeiras... e, anos mais tarde, hospedeiras do

ar ). Ou, no caso das operárias, o abuso laboral e sexual pelos patrões, que as tornou

pateticamente reais heroínas do célebre poema de António Gedeão, “Calçada de Carriche”. A

recepção formal por parte de instâncias jurídicas da realidade do assédio sexual no local de

trabalho começa a dar-se só nos finais do séc. XX, deparando ainda hoje com toda a sorte de

resistências teóricas e políticas. Muitas vezes colocadas entre a exploração material e sexual

em casa e no trabalho, vendo-lhes vedado qualquer acesso ao controlo da natalidade e

consequentemente sobre o seu próprio corpo, entregues às mãos de curiosas para a

“contracepção abortiva” no pavor da dor e da morte, as mulheres operárias em Portugal, no

séc. XX, sofreram quase sempre em silêncio e poucos por elas falaram.

Uma referência especial é devida às profissões jurídicas : até 1974, todas as carreiras

propriamente técnicas nesta área se encontravam vedadas por lei expressa às mulheres.

Se recuarmos a Outubro de 1972, data em que eu frequentava o quarto ano da

licenciatura em Direito na Universidade de Lisboa, já nessa altura as alunas constituiam

número apreciável da população discente em Direito. Escolho este ano por ter sido, no plano

político e académico, simbolicamente marcado pelo assassinato de um colega meu, José

António Ribeiro Santos. No plano juridico-constitucional, o ano de 1972 marca também a

desilusão da esperança de abertura política do regime, dado que a Revisão da Constituição

nesse mesmo ano ficou muito aquém do que seria necessário para a democratização do

regime - também no que à não discriminação entre os sexos diz respeito.

20

Teresa Pizarro Beleza

Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa

Serralves-Porto 2001

Nesses tempos dos finais da ditadura do Estado Novo, as “questões femininas”

estavam, em alguma medida, ofuscadas pela urgência da restauração da democracia. Isto

explicará talvez em parte alguma fraqueza dos movimentos feministas em Portugal nos anos

que se seguiram à Revolução de 1974.

Em Outubro de 1972, Marcelo Caetano “piscava à esquerda e virava à direita”, como

se ironizava no milieu e ele próprio, se bem recordo, comentou numa “Conversa em Família”

na televisão. Seria curioso e educativo produzir uma série em video com essas conversas e

mostrá-las aos nossos estudantes universitários de hoje, lembrando-lhes, por exemplo, que

aquele ilustre Administrativista dizia a quem o quisesse ouvir que o curso de Direito não era

para Senhoras (é claro, ele diria assim, com maiúscula). Julgo que o disse em pleno exame

oral de Direito Administrativo à minha irmã Leonor, se a memória me não trai. Hoje, a

população discente é maioritariamente feminina e as carreiras jurídicas foram todas abertas às

mulheres - há pouco mais de vinte anos, a idade das minhas alunas de agora, que olham para

mim como se eu tivesse aterrado de um qualquer Marte ou como se eu fosse contemporânea

da primeira República quando eu lhes conto que iniciei o curso com todas essas carreiras

vedadas por lei ao meu sexo.

Algumas das proibições legais de acesso a lugares de autoridade - além da

magistratura, também os lugares de chefia na administração local - terão porventura algum

poder explicativo para o facto de ainda ser na judicatura (por contraposição ao Ministério

Público, que é hoje, mas não era anteriormente, também considerado uma Magistratura) e no

“poder local” (presidências das Câmaras municipais, designadamente), em termos de

participação política, que o défice da presença feminina é mais óbvio.

X - A mulher e o Estado: nacionalidade, direito de voto e serviço militar

A “pertença” de uma pessoa a um Estado é denotada por elementos que se podem

polarizar em três campos: nacionalidade, sufrágio, forças armadas.

Por sobre as leis que regulam em pormenor estas áreas, manda a Constituição, a lei

das leis. Que estatuiram as Constituições portuguesas do séc. XX sobre as mulheres?

Anteriormente a 1933 (Constituição do Estado Novo), as Constituintes só se

preocuparam com questões de igualdade enquanto fim de privilégios - de foro, ou de

nobreza (estes últimos em 1911, com a instauração da República). Em 1822, 1828 e 1836, a

referência às mulheres (fêmea ) aparece a propósito da sucessão no trono e de casamento de

rainha.

Só na Constituição de 1933 aparece a referência ao sexo como fundamento proibido

de discriminação, em geral. Mas isto “salvo, quanto à mulher”, o que resultasse “da sua

natureza ou do bem da família “. Na Revisão de 1972, fica apenas a referência à natureza.

Quanto à nacionalidade, a equiparação jurídica da linha materna e paterna de

descendência, ou dos efeitos do casamento quanto à influência da nacionalidade do marido e

da mulher, só sucede depois da Revolução de 1974. No que concerne ao direito de voto,

embora a equiparação em sede de sufrágio paera o Parlamento (então “Assembleia Nacional”

) tenha ocorrido em 1969, a total equiparação de capacidade eleitoral só se concretizou

legalmente também na segunda República. A efectiva participação das mulheres na vida

política está muito longe de ser atingida. O final do séc. XX e o início do XXI foram

marcados, justamente, pela discussão política e legislativa sobre a introdução de “quotas” de

21

Teresa Pizarro Beleza

Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa

Serralves-Porto 2001

representação dos sexos, tendo uma primeira proposta sido rejeitada e estando a segunda

neste momento em discussão na especialidade, tendo sido aprovada na generalidade.

Sobre este problema das “quotas”, a argumentação tem girado em torno de duas ideias

fundamentais: a contestação da suposta meritocracia em que se baseará o actual sistema de

participação política (as pessoas que estão nos lugares políticos de poder são as que merecem

lá estar, pelas suas qualidades, não pelo seu sexo); (as mulheres não entram na vida política

porque não querem, porque lhes não interessa) e finalmente a auto-regulação dos partidos

políticos; a voluntariedade dessa mesma participação (não será legítimo ao Estado impor aos

partidos regras de composição das listas eleitorais). Estes argumentos, alguns dos quais quse

“pueris”, ignoram em absoluto não só o carácter estrutural da desigualdade de poder entre

homens e mulheres na sociedade portuguesa, como a existência de múltiplos mecanismos de

hetero-regulação19 que na verdade existem nesta área como em muitas outras, como ainda o

facto de a vida política etsra cheia de “quotas” informais (de regiões, tendências, influências,

etc etc).

No que ao serviço militar diz respeito, C. Mackinnon desenvolveu, no seu estilo

brilhante e provocatório, a teoria segundo a qual o serviço militar esteve tradicionalmente

vedado às mulheres porque os homens não queriam que elas aprendessem o uso da força, ie,

que fossem treinadas na agressão e na defesa. O argumento pode parecer excessivo, mas creio

bem que, para quem conheça os dados nacionais e internacionais sobre violência doméstica e,

em especial, violência exercida sobre as mulheres (em casa, na rua, em tempos ditos de paz,

ou na guerra, em que a sua violentação é o acto de agressão por antonomásia, dir-se-ia)20 ,

fica algum segurança sobre o bem fundado desta ideia. Sobretudo se a isto for associada a

observação de que as mulheres são tradicionalmente treinadas para a passividade (relacional,

sexual, em relação a agressões) para a docilidade, para o serviço acolhedor aos outros, em

especial aos seus maridos. Mas essa “ética de comportamento” ultrapassa largamente o

âmbito doméstico: as mulheres não só burguesas mas também de classes mais “humildes”

foram tradicionalmente ensinadas a não serem agressivas, a comportarem-se como “senhoras”

ou “mulheres de bem” - e a capacidade de reagir a uma agressão masculina foi-lhes coarctada

por esse condicionamento psicológico, fortemente agravdo pela interiozação de que a

agresssão masculina era (é) desencadeada pela provocação feminina. Em 1982, o novo

Código Penal ainda consagrava legalmente esta convicção, ao incluir entre as circunstâncias

19

Se um partido político decidisse inserir nos seus Estatutos uma cláusula segundo a qual só cidadãos do sexo

masculino e de raça ariana seriam admitidos como membros, suspeito que a generalidade dos meus concidadãos

e das minhas concidadãs acharia que o assunto diria respeito à legalidade democrática, à Constituição e ao

controlo político (do povo) e judicial (dos tribunais) sobre a sua aplicação. Se o Regimento da Assembleia da

República estatuísse que todas as reuniões do Plenário se desenrolariam entre a meia-noite e as sete da manhã,

alguém seria capaz de objectar à afirmação de que haveria aí, entre outras, uma violação evidente da obrigação

constitucional de contribuir para a harmonização entre a vida privada e a vida familiar? Se um pai ou uma mãe

de uma criança de sete anos a impedir de ir à escola, invocando objecção ideológica, ou a obrigar a permanecer

fechada num quarto sem comida nem luz durante três dias como castigo por qualquer “malfeitoria”, creio que

todos reconhecerão o direito e o dever de a lei e o Estado intervirem em nome do interesse da criança,

invocando violações várias de normas legais e constitucionais. Ou de direitos humanos essenciais, numa

perspectiva substantiva. É por isso que me parece curiosa a argumentação - que, aliás, sugere uma ideia de

“último recurso” - segundo a qual a determinação legal de “quotas” mínimas em função do género nas