8º. Encontro ABCP

01 a 04/08/2012, Gramado, RS

Área Temática: Política Internacional

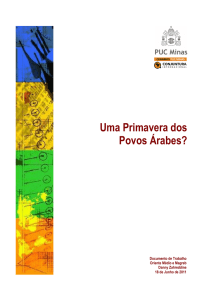

Título do Trabalho:

Norte da África e Oriente Médio: Os levantes populares

e as mudanças nas relações com o Ocidente

Beatriz Juana Isabel Bissio Staricco Neiva Moreira (Beatriz Bissio)

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

Norte da África e Oriente Médio: Os levantes populares

e as mudanças nas relações com o Ocidente

DRA. BEATRIZ BISSIO - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA POLÍTICA

Instituto de Filosofia e Ciências Sociais (IFCS)

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) - Brasil

Palavras chave: conflito, mundo árabe-islâmico, relações estratégicas

Oriente-Ocidente

Tal como as areias dos desertos que enquadram a maior parte dos países

árabes, a política do Norte da África e do Oriente Médio está movediça. A

paisagem muda a cada dia e é incerta a forma que assumirá nos próximos meses.

O Egito, a Líbia e a Síria são as nações mais em evidência na mídia, mas os

ventos de mudança afetam o conjunto de países dessa região. As revoltas que

foram chamadas de “primavera árabe” estão entrando no segundo ano com

resultados diversos e têm dado margem a que sob o mesmo manto sejam

acobertados processos muito diferentes.

No Egito, cujo peso específico no contexto árabe faz com que tudo o que

ocorre nesse país tenha amplas implicações, houve uma verdadeira rebelião

popular e o povo teve uma primeira grande vitória com a derrocada de Hosni

Mubarak e a convocatória a eleições, que por primeira vez na história do país

levaram ao governo a um civil, Muhammad Mursi, membro da Fraternidade

Muçulmana.

Uma queda de braço entre o Conselho Supremo das Forças Armadas e o

presidente Mursi está em curso e ambas as partes dão mostras do desejo de

evitar um confronto aberto. Mursi teve os seus poderes limitados por decisão das

forças armadas, mas num gesto tão inesperado quanto audacioso, pouco depois

de ser empossado decretou a reabertura do Parlamento. Ele tinha sido fechado

por decisão do Conselho das Forças Armadas, que aproveitou o questionamento

da legalidade do resultado eleitoral feito pela Suprema Corte, integrada por juízes

nomeados no tempo de Mubarak, para calar um Congresso controlado pelos

grupos islâmicos. O Conselho Supremo das Forças Armadas, cuja legitimidade

também está amplamente contestada, desta vez pela sociedade civil, tinha

suspendido a Constituição e arrogara-se o direito de formular um projeto de Carta

Magna a ser submetido a referendo. Para relativizar o confronto com os militares,

ao convocar o Parlamento, Mursi assumiu o compromisso de convocar novas

eleições legislativas dois meses depois da promulgação da nova Constituição.

Os parlamentares eleitos pelos partidos religiosos, atendendo e reafirmando

a autoridade do presidente, fizeram uma reunião, na sede do Parlamento, em 10

de julho. No entanto, a sessão foi mais simbólica do que efetiva, já que demorou

só cinco minutos e o único tema da pauta de debates foi uma exortação à Justiça

a rever a decisão de dissolver o Congresso. O rápido retorno ao recesso visou

evitar o confronto dos legisladores com os militares e com o Poder Judiciário. A

diferença de outros países, no Egito o Poder Judiciário tem três Cortes de alto

nível: a Corte Constitucional, a Corte de Cassação e uma Corte Administrativa,

responsável por atos executivos. Cabe a todas elas avaliar o apelo do Parlamento.

A

autoridade de Mursi tem

sido

reforçada com

vários convites

internacionais, entre eles o de Barack Obama para visitar os Estados Unidos em

setembro, quando se reunirá a Assembleia Geral da ONU. O gesto foi interpretado

como sinal, de parte da Casa Branca, do reconhecimento da legitimidade da

investidura de Mursi como presidente e da Irmandade Muçulmana como ator

político.

Já na Líbia, o processo foi diferente. A mudança de regime se deu no

contexto de uma intervenção militar da Organização do Tratado do Atlântico Norte

(OTAN), que teve um profundo impacto não só na infraestrutura do país, que ficou

quase destruída, mas também no elevado custo em vidas humanas. A mídia

ocidental deu amplo espaço às eleições realizadas nesse país norte africano no

marco do novo momento político, realizadas em 08 de julho. Os primeiros

resultados conhecidos indicavam a Mahmud Jibril, da Aliança das Forças

Nacionais, aliado do Ocidente, como vencedor do pleito, deixando em segundo

lugar a Mohamed Sowan, do Partido pela Justiça e pelo Desenvolvimento, da

Irmandade Muçulmana. Caso venha a ser confirmada, a vitória do partido de Jibril

não significará o início de uma fase menos caótica do período pós-Kaddafi. É

imprevisível o comportamento da Irmandade Muçulmana, que contava com a

vitória, e permanece a incógnita da reação que os resultados provocarão no leste

da Líbia, região de origem de Jibril e cenário de uma forte resistência ao processo

eleitoral sob a alegação de que a repartição de poderes no Parlamento favoreceu

o oeste e o sul do país. Existe o temor de que as reivindicações separatistas no

leste possam provocar uma guerra civil, tendo em vista os antecedentes da

atuação desses grupos durante a reação anti-Kaddafi e lembrando que foi nessa

região onde ele acabou assassinado.

Na Síria, país que concentra as atenções internacionais atualmente, o

governo do Partido Baath, liderado por Bashar al-Assad, enfrenta forças de

oposição armada formadas por uma profusão de grupos de uma ampla

diversidade ideológica – desde separatistas curdos a militantes de al-Qaeda,

passando por mercenários que já atuaram na Líbia. O Conselho Nacional Sírio

(SNC, na sigla correspondente ao nome em inglês) é chefiado por Abdulbaset

Sieda, um cidadão sírio pertencente à minoria curda, que tem sido acusado por

outros dirigentes curdos de ser um representante dos interesses turcos – inclusive

em relação aos curdos – e não um real representante dos curdos sírios nem dos

curdos turcos, que travam há décadas uma luta pela sua autonomia na Turquia,

com milhares de vítimas. E a maior parte dos membros do Exército Livre da Síria

(Free Syrian Army,FSA) que se autodenominam “guerreiros pró-democracia” não

tem cidadania síria, como tem sido denunciado por dirigentes dos movimentos

populares sírios. Em comum, entre o SNC e o FSA há, além do objetivo de

derrocar o governo de al-Assad, o apoio que os dois grupos recebem da Turquia,

desejosa de desempenhar um papel de primeira linha na região. O Exército Livre

da Síria tem o seu quartel-geral na província turca de Hatay, na região sul desse

país, onde estão situados os campos de treinamento que contam, entre outros,

com instrutores do Qatar e recebem armamento e equipos de comunicação

modernos da OTAN. 1

É difícil identificar na atuação dessas forças alguma similitude com as

revoltas populares multitudinárias que enchiam as praças e as ruas do Egito ou da

Tunísia. O líder da al-Qaeda, Ayman Al-Zawahiri, convocou pessoalmente aos

seus militantes e a vários mercenários a unirem-se às forças de oposição síria.

Curiosamente (ou não!) a coligação que está enfrentando o regime sírio conta com

o apoio dos Estados Unidos, dos principais parceiros de Washington na OTAN, do

Conselho de Cooperação do Golfo e da Turquia, mesmo com todas as incertezas

em relação aos rumos que poderia adotar um eventual governo liderado por essa

estranha coalizão. Terá o Ocidente consciência do que pode estar semeando?

O que a história nos ensina

A velocidade e a amplitude das mudanças provocadas pelas revoltas

populares conhecidas na mídia como a “Primavera Árabe” surpreenderam o

mundo. Eram desconhecidos, pelo menos fora desses países, a força do

protagonismo dos novos atores políticos e o peso da presença juvenil. O fato é

que em menos de dez meses o norte da África e o Oriente Médio foram varridos

por levantes populares,

aparentemente imprevisíveis,

algumas de cujas

consequências já são conhecidas e outras, ainda incertas.

O estopim aparente desses movimentos foi um ato de desespero na

Tunísia: o jovem vendedor ambulante Muhammad Bouazizi ateou fogo a si próprio

em 17 de dezembro de 2010, após o confisco pela polícia das frutas que ele

vendia. Menos de um mês depois, em 14 de janeiro de 2011, o presidente Ben Ali,

de 74 anos e desde 1987 no poder, era forçado a renunciar e fugir para a Arábia

Saudita, depois de massivas manifestações populares por todo o país que não

amainaram apesar da repressão.

Pelas amplas consequências que a imolação do jovem Muhammad teve, o

seu ato desesperado lembra o fato que a historiografia registra como sendo o

1

Francois-Alexandre Roy. Regime change in Syria: A true story, Asia Times Online, 06 de Julho de 2012

(Disponível em: http://www.atimes.com/atimes/middle_east/ng06ak01.html)

detonador do início da Primeira Guerra Mundial: o assassinato, em junho de 1914,

em Sarajevo, capital da Bósnia, do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do

trono austro-húngaro, e de sua esposa Sofia, por um membro do Movimento Paneslavo, que defendia a unificação de todos os povos eslavos em um único Estado.

Porém, assim como a Primeira Guerra Mundial não teria começado se,

independentemente do atentado em Sarajevo não estivessem dadas outras

condições, mais profundas e complexas - que, elas sim, permitem explicar a

abrangência do primeiro grande conflito bélico do século XX - também os levantes

populares que, como efeito dominó, espalharam-se a partir da Tunísia, não podem

ser explicados somente como protestos diante do martírio do jovem vendedor

ambulante.

O que está acontecendo no Egito, Iêmen, Jordânia, Síria, Marrocos, Argélia,

Bahrein, Kuait e até mesmo na Arábia Saudita, é consequência de um processo

de longa duração cujas raízes mais profundas e antigas podem ser encontradas

no fim da Primeira Guerra Mundial, quando os contornos políticos do oriente

Médio e do Norte da África foram redesenhados pela Grã-Bretanha e pela França.

E as motivações mais recentes estão diretamente vinculadas à herança do modelo

neoliberal do fim do século XX e à escalada bélica do Ocidente no Oriente Médio

no começo do século XXI.

As repercussões mais imediatas dos eventos na Tunísia

O exemplo da vitória popular na Tunísia empolgou o povo egípcio e lhe deu

novos ânimos para enfrentar o aparato repressivo que caracterizou por décadas o

regime do presidente Hosni Mubarak. Mas as manifestações da Praça Tahrir, no

centro do Cairo, e em todas as cidades do país, com ampla participação de

jovens, mulheres, operários, desempregados e sindicalistas tinham antecedentes

em ondas de greves e no trabalho de importantes movimentos políticos e sociais

que há muito tempo se organizaram com o objetivo de lutar por melhores

condições de vida e pela democratização do país. O jornal diário al-Masry alYoum, por exemplo, reportou mais de 200 greves e paralizações em 2006 e 580

em 2007, quando o movimento se estendeu a uma parcela do setor público,

adotando inclusive algumas palavras de ordem de índole política e não

estritamente reivindicativa, como o fim da corrupção e da tortura.2

Daí o

espantoso resultado e a prova de força das mobilizações: somente três semanas

depois de ocupar a Praça Tahrir, na capital, e as principais ruas de outras cidades,

o levante popular egípcio conseguiu o seu principal objetivo de curto prazo: a

queda do presidente Mubarak, um dos mais importantes aliados dos Estados

Unidos na região.

Em Bahrein, três dias depois da renúncia de Mubarak, o povo do emirado,

tomou as ruas da capital, Manama, exigindo a saída do rei Hamad bin Isa Al

Khalifa e de toda a família real, que pertencem à minoria sunita. 3 Desta vez, o

desfecho não foi similar aos dos casos anteriores: diante da revolta popular, a

resposta foi a intervenção militar da vizinha Arábia Saudita, procurando sufocar a

rebelião popular, restabelecer o controle da situação por parte do governo e evitar

que as manifestações se alastrassem ao próprio reino saudita4. A mídia e as

grandes potências minimizam a importância da intervenção. Há uma razão

poderosa para isso: A V Frota da Marinha dos EUA está sediada no Bahrein e

cerca de cinco mil norte-americanos, quase todos eles militares, vivem no

emirado, considerado um importante aliado dos Estados Unidos. E mais: desde

2010 essa unidade militar está sendo ampliada a um custo estimado em

aproximadamente meio bilhão de dólares.5 Os protestos continuaram, apesar da

drástica repressão, que deixou pelo menos trinta mortos e submeteu à tortura os

2

OTTAWAY, Marina, HAMZAWY, Amr, Protest Movements and Political Change in the Arab World, Janeiro,

2011. Disponível em:

http://edoc.bibliothek.unihalle.de/servlets/MCRFileNodeServlet/HALCoRe_derivate_00004912/CEIP_OttawayHamzawy_Outlook_Jan11_ProtestMov

ements.pdf

3

A maioria dos habitantes do emirado é composta de xiitas.

As tropas de elite da Arábia Saudita que invadiram o Bahrein e reprimiram as manifestações

populares foram treinadas pela Forças Armadas do Reino Unido, segundo informou a revista britânica The

Observer, após confirmação do Ministério da Defesa britânico. A informação colocou em pé de guerra

diversas associações de direitos humanos, já que o Ministério de Relações Exteriores britânico já havia

condenado o reino saudita por violações no passado. (Por mais informações, ver:

http://operamundi.uol.com.br/conteudo/noticia/TROPAS+SAUDITAS+ENVIADAS+AO+BAHREIN+FORAM+TR

EINADAS+PELO+REINO+UNIDO_12310.shtml)

4

5

(Ver:http://www.istoedinheiro.com.br/noticias/24248_QUINTA+FROTA+AMERICANA+INICIA+PROJETO+DE+

EXTENSAO+DE+BASE+NO+BAHREIN)

militantes detidos, segundo documentadas denúncias de grupos de defesa dos

direitos humanos. Sequer o pessoal que dava assistência médica aos feridos foi

poupado.

Na Jordânia, manifestações – inusitadamente massivas – exigiam medidas

contra o desemprego e reformas políticas, em particular a formação de um novo

governo através de eleições gerais. Também reivindicam o fim do poderoso

serviço de inteligência, do nepotismo e da corrupção. Como a Jordânia só tem

seis milhões de habitantes (contra 83 milhões do Egito) a mídia ocidental não deu

maior importância aos protestos já que, de fato, não chegam a impressionar, como

os da Praça Tahrir, do Cairo. Porém, para quem conhece a política de Amã, ficou

claro que o regime do rei Abdullah II compreendeu a força dos manifestantes.

Alguns deles reivindicavam a limitação dos poderes do rei - que herdou o trono

depois da morte do pai, o rei Hussein bin Talal, em 1999. Mas, pelo menos nos

primeiros momentos, não se ouviram palavras de ordem exigindo o fim da

monarquia.

No Iêmen, milhares de manifestantes ocuparam as ruas da capital, Sanaa,

e de outras cidades do país. Depois de meses de instabilidade e muita repressão,

o movimento popular obteve uma significativa vitória: a queda do presidente Ali

Abdullah Saleh, que tinha ficado 33 anos no poder. Com a mediação dos países

da região, chegou-se a um acordo político que estabeleceu as condições para a

saída pacífica da crise. Saleh aceitou um plano de transição que lhe assegurou (a

ele, a sua família e aos seus principais colaboradores) total imunidade, não

podendo ser processados. O plano estabelecia, ainda, que fossem realizadas

eleições presidenciais antecipadas para um mandato de dois anos, findos os quais

deverão ser organizadas eleições legislativas e presidenciais. As eleições,

realizadas em fevereiro deste ano, tiveram um único candidato, o vice-presidente

Abd Rabbo Mansur Hadi, de acordo com o estipulado no plano de transição. A

jornalista iemenita Tawakkol Karman - primeira mulher árabe a receber o Nobel da

Paz, e uma das principais figuras do movimento popular que exigiu a saída do

poder de Ali Abdullah Saleh - não foi autorizada a se candidatar à presidência.

No Marrocos o povo também mostrou a sua insatisfação. Desde julho de

2011, milhares de pessoas, organizadas no Movimento 20 de Fevereiro 6, têm

ocupado uma e outra vez as ruas de Rabat, a capital, e de cidades como Kenitra,

Safi, Fez, Tânger, Casablanca e Sale. Os manifestantes questionaram o resultado

do referendo que submeteu ao voto popular, em 2011, a decisão de aceitar ou

rejeitar uma reforma constitucional que modificava o equilíbrio de poderes em

benefício do primeiro-ministro e do Parlamento. Até então, o rei exercia o poder

absoluto e o referendo aprovou a mudança.7 A oposição ao regime entende que,

mesmo limitando os poderes do monarca, a reforma manteve a essência do

regime. Portanto, a vitória obtida no referendo pela proposta do rei Muhammad VI

não acalmou os ânimos. As manifestações continuaram, com a palavra de ordem

da conquista de uma democracia verdadeira e do fim da corrupção. A saída do rei

é uma das principais demandas dos manifestantes, que também defendem a

completa democratização do país, além de reformas que ajudem a combater o

desemprego e assegurem o respeito aos direitos humanos. A repressão tem sido

dura. Anistia Internacional tem denunciado violações ao exercício do direito à

liberdade de expressão e de reunião.

Na Argélia - onde 75% da população tem menos de 30 anos e o

desemprego jovem é da ordem dos 25% - forças de segurança e manifestantes

pró-democracia entraram em conflito na capital, Argel. Pressionado pelos

manifestantes, o governo aprovou a suspensão do estado de emergência que

vigora no país há 19 anos. Os ativistas se reuniam na Praça Primeiro de Maio,

exigindo reformas políticas e mudanças na economia e protestando contra o

aumento nos preços dos alimentos e contra o desemprego. Na maioria das vezes,

as manifestações terminaram em confrontos com as forças de segurança.

Na Palestina, mais do que insistir em ações armadas, seguindo o exemplo

dos países árabes vizinhos, o povo procura desenvolver formas de resistência

6

O movimento tomou o nome do dia em que começaram as manifestações maciças no Marrocos. (Mais

informação, ver: http://www.truth-out.org/moroccan-activist-speaks-february-20th-movements-fight-betterfuture/1311790799)

7

A participação da consulta ultrapassou os 70% dos eleitores inscritos, o que aparentemente seria uma

derrota do apelo ao boicote por parte dos manifestantes. Porém, o fato importante é que quase metade dos 23

milhões de eleitores não se registrou para participar no plebiscito. (Ver:

http://pt.euronews.net/2011/07/02/referendo-em-marrocos-aprova-democracia-real/)

criativas e uma campanha de desobediência civil, capazes de chamar a atenção

da comunidade internacional e da mídia sobre a ocupação israelense.

Na Líbia, no contexto do levante das populações árabes começaram

operativos militares contra o governo chefiado pelo coronel Muammar Kaddafi. A

ofensiva era levada adiante por elementos que a mídia internacional apelidou de

"rebeldes" e se esforçou em apresentar como lutadores pró-democracia,

assimilando-os às forças populares que se opunham aos governos ditatoriais dos

países vizinhos. Porém, à diferença dos movimentos sociais que saíram às ruas

exigindo a redemocratização através de meios pacíficos, na Líbia desde o começo

as imagens veiculadas pela mesma mídia não mostravam praças tomadas por

multidões, mas “rebeldes” com armamento pesado (tanques, artilharia), vestindo

roupas militares.

Inicialmente reticente, Kaddafi acabou aceitando a proposta da União

Africana (UA) para negociar uma saída ao conflito através do diálogo 8, mas os

“rebeldes” rejeitaram a iniciativa, assim como também a OTAN, que durante

meses bombardeou intensamente o território líbio, com o aval da ONU, destruindo

grande parte da infraestrutura do país e deixando milhares de mortos e dezenas

de milhares de feridos, tudo em nome da proteção dos direitos humanos dos civis

líbios. Quando finalmente as forças contrárias a Kaddafi chegaram a Trípoli e

conseguiram tomar o poder, a vitória militar não tinha sido uma conquista deles,

mas do aparato bélico da OTAN.

Na Síria, a cobertura da mídia tem sido muito ampla sobre os confrontos

entre as forças do governo e a oposição. Desde março de 2011, quando

começaram os enfrentamentos, milhares de sírios foram assassinados, tanto pelas

forças repressivas do governo quanto pelos grupos rebeldes. O regime sírio é

forte; governa o país há 40 anos (Hafez al-Assad tomou o poder em 1970, e desde

a sua morte no ano 2000, governa seu filho, Bashar al-Assad) e apesar de ter

8

Em 10 de março, a União Europeia (UE) enviou a Trípoli uma comissão que constatou não ter havido

enfrentamentos na capital Líbia e que os “bombardeios” da aviação líbia denunciados pela mídia internacional

não eram verdadeiros. Porém, uma semana depois, sem nenhuma outra instância de diálogo ou consulta com

o regime de Kaddafi, o Conselho de Segurança de ONU aprovou a resolução 1973 que impunha uma “zona

de exclusão aérea”, com o alegado objetivo de proteger os civis de supostos ataques das forças do governo.

havido deserções, no campo militar e diplomático, por enquanto nada parece

abalar a decisão do governo de não negociar. Nessa atitude tem pesado o fato de

o Conselho de Segurança da ONU, ao contrário do que aconteceu no caso da

Líbia, estar dividido: o governo da Síria conta com o apoio da Rússia e, mais

discretamente, da China.

Que nos dizem estes fatos?

Como interpretar estas mudanças em uma das regiões do globo mais

sensíveis, por sua concentração de jazidas de petróleo e gás e pela sua situação

geográfica chave na geopolítica mundial?9

Em geral, as explicações da grande mídia têm ficado limitadas aos

aspectos mais superficiais dos eventos. Não é a primeira vez, na história recente,

que o Ocidente tem dificuldade em compreender e analisar os acontecimentos da

região do Oriente Médio. Foi também assim com a Revolução Iraniana, liderada

pelo ayatollah Ruhollah Khomeini, em 1979. Reiteradamente o mundo islâmico é

apresentado como uma “ameaça” para o Ocidente, não só na mídia, mas também

em alguns meios políticos e acadêmicos, como alertam alguns estudiosos. 10 E

poucos esforços têm sido feitos para superar velhos estereótipos e equívocos que

cristalizaram no senso comum e penetraram as universidades: os preconceitos

orientalistas denunciados por Edward Said.11

A sociedade islâmica costuma ser apresentada de forma simplista, como

uma unidade cultural, social e religiosa, sem explorar as nuances e a diversidade

9

As repercussões dessas mudanças se alastram pelo mundo todo, e em particular pelo mundo muçulmano.

Um exemplo disso foram as manifestações de julho de 2011 na Malásia, onde mais de vinte mil ativistas, a

maioria jovem, exigiram reformas e acusaram as autoridades eleitorais de procurar favorecer a coligação

situacionista. A Organização Nacional para a Unidade Malaia (UMNO) governa o país desde a independência

da Grã-Bretanha, em 1957. Após o alento recebido pela votação obtida nas eleições de 2008 (quando

conquistou um terço dos assentos no Parlamento e passou a governar em cinco estados, além da capital,

Kuala Lumpur) a coalizão de oposição, na qual tem forte presença o Partido Pan-islâmico de Malásia (PAS),

assegura que os acontecimentos no mundo árabe reforçam a sua convicção na vitória nas próximas eleições,

previstas para 2013. Mas faz uma ressalva, há de se assegurar que a votação seja livre e que o governo não

interfira na apuração. (Ver: https://libertadparalahumanidad.wordpress.com/2011/07/09/casi-mil-detenidosdurante-manifestacion-en-malasia)

10

HALLIDAY, Fred. Review Article: The politics of “Islam” – A second Look. IN: B.J. Pol. S. 25, 399-417,

Cambridge. Cambridge University Press, 1995

11

SAID, Edward. Orientalismo: O Oriente como invenção do Ocidente. São Paulo: Companhia das Letras,

2003

que existem no marco de uma real unidade construída com alicerces na fé, na

história e no papel desempenhado pela língua árabe. As características

específicas de cada país da região e as diferenças ao interior de cada um deles

são deixadas de lado, desconhecendo-se o fato de que – se bem é inegável que a

sociedade islâmica está cimentada por fortes laços – as diferenças existem. Esse

mal-entendido é maior quando o objeto de análise são as agrupações políticas do

mundo islâmico. Desconhecem-se tanto as circunstâncias do surgimento quanto

os fundadores e as propostas das diferentes correntes do pensamento que

originaram os movimentos do Islã político contemporâneo e não raro confundemse lideranças e movimentos laicos com aqueles que têm cunho religioso.

É comum, também, a tendência de certa mídia a descrever fenômenos

específicos do mundo muçulmano mediante a apropriação (indevida) do uso de

palavras surgidas no mundo ocidental. Como lembra Antônio Flávio Pierucci,

titular do Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo (USP), desta

forma, não só está sendo desfigurado o seu sentido, como se induz o leitor a uma

compreensão equivocada do fenômeno que se está a analisar. É o caso do uso,

aplicado aos movimentos do Islã político, da palavra “fundamentalista” – surgida

para descrever um movimento do cristianismo protestante norte-americano - e

“integrista”, que estritamente só seria aplicável ao catolicismo, descrevendo

posições surgidas na virada do século XIX ao século XX.12 Podemos citar, ainda, o

fato que pouquíssimas vezes os dados analisados são situados no contexto

histórico e no âmbito regional, o que permitiria aprofundar e ampliar a lente de

observação dos fenômenos.

Como compreender a problemática do Oriente Médio e do Norte da África

contemporâneos sem estudar a herança dos séculos em que essas regiões –

outrora unidas no extenso e brilhante império árabe-islâmico medieval - estiveram

sob o domínio do mais duradouro império muçulmano da época moderna, o

Império turco-otomano?

Como compreender a problemática do Oriente Médio e

do Norte da África contemporâneos sem levar em consideração as sucessivas

12

PIERUCCI, Antonio Flávio. Fundamentalismo e integrismo: o nome e a coisa. IN: Revista da

o

USP, N 13, março-abril, 1992

frustrações vividas pelos povos árabes, do Iraque, da Síria (no sentido medieval

do termo, incluindo o Líbano, a Palestina), da Arábia, Egito, Tripolitania (Líbia),

Tunísia, Argélia, Marrocos, desde a dissolução do Império Otomano, derrotado na

Primeira

Guerra

Mundial

e

desmembrado

pelas

potências

vencedoras,

nomeadamente a Grã-Bretanha e a França, que se apropriaram de seus

despojos?

Foi na disputa com o Islã que o Ocidente foi forjando o seu ethos. Em 1453,

os otomanos conquistam a cidade de Constantinopla, pondo fim ao Império

Bizantino. Com o fim de Bizâncio – o Império Romano do Oriente - desapareceu

um espaço que, desde o surgimento do islamismo, tinha funcionado como grande

amortecedor entre o mundo cristão ocidental e o mundo oriental muçulmano. O

mundo bizantino, se bem era cristão, estava muito mais próximo do Oriente, em

termos culturais e mesmo geográficos, que a Europa ocidental. Nos séculos XV e

XVI, os europeus temiam o Império Otomano e, ao mesmo tempo, sentiam-se

atraídos pelo seu esplendor e refinamento. Mas, com o passar do tempo, a

equação foi se invertendo progressivamente. Ao fracassar o sitio de Viena (1683)

o avanço muçulmano no rumo do Ocidente foi contido e a partir da invasão de

Napoleão ao Egito, em 1798, ficaram em evidência as dificuldades desse império

multinacional e pré-industrial, em manter o controle de seu enorme território.

Junto com os desdobramentos da revolução industrial e política vieram as

conquistas militares do Ocidente em territórios muçulmanos: os franceses

ocuparam Argélia em 1830 e, os britânicos, Áden em 1839 e Djibuti, em 1862. O

espírito colonial da Europa começava a mostrar a sua força, confirmada nas

décadas seguintes. Desde o século XVI, o governo otomano e os países europeus

tinham tratados comerciais, as “Capitulações”. Mas no século XIX esses tratados

passam a ser instrumentos do poder imperialista europeu13. Nesses tratados, aos

países da Europa lhes era reconhecido o papel de "protetores" das minorias

religiosas do Império Otomano: a França, dos católicos (maronitas e melquitas); a

Rússia, dos cristãos ortodoxos, a Inglaterra, dos judeus e drusos. A brecha legal

aberta pelas Capitulações foi o início de uma longa utilização do mecanismo de

13

HOURANI, Albert. Uma história dos povos árabes. São Paulo: Companhia das Letras, 2001, Parte IV

“proteção” das minorias para minar a unidade social ao interior dos territórios

otomanos, uma unidade que perdurou durante séculos e estava alicerçada em

regras jurídicas que, desde os primórdios do império, asseguravam a cristãos e

judeus, ampla liberdade de culto e de organização.

As derrotas diante dos europeus – os “infiéis” – contribuíram para

aprofundar um movimento de reforma religiosa ao interior do Islã, que surgira

como resposta aos desafios vividos pelo mundo muçulmano ao longo do século

XVIII, aprofundados no século XIX. É possível situar nessa reflexão os

antecedentes mais longínquos dos movimentos políticos que surgiram no cenário

mundial no século XX.

Veio depois a Primeira Guerra Mundial e, como foi dito, uma das

consequências foi o desmembramento do Império Otomano, aliado da Alemanha e

do Império Austro-Húngaro. Depois de ter sobrevivido desde o século XIII e ter

sido a mais importante estrutura político-militar desde o fim do Império Romano,

esse Império – “a Sublime Porta” ou simplesmente “a Porta”, como foi chamado

nos últimos séculos de sua existência em decorrência do monumental portão de

entrada ao palácio imperial - deixou de existir formalmente em 1922, quando foi

deposto o último sultão, Mehmed VI.

Mas, com o desmembramento do Império Otomano, as províncias árabes

não tiveram a sua independência reconhecida, ao contrário do que fora prometido

pelos britânicos quando o xerife Hussein, de Meca, proclamara, em 1916 a revolta

árabe ao lado dos aliados. Esses territórios foram divididos entre britânicos e

franceses.14 E os povos árabes do Norte da África continuaram sob o domínio

francês e britânico, um domínio iniciado com as primeiras conquistas no despontar

do século XIX.

No pós-Primeira Guerra, quando necessário, novos Estados foram criados

pelas potências da Europa vitoriosas - como foi o caso da Transjordânia (atual

Jordânia) - para acomodar situações específicas, e forças militares e empresas

14

Ao mesmo tempo em que a Grã-Bretanha se comprometia com o xerife de Meca a conceder a

independência às províncias árabes do Império otomano uma vez finda a guerra, um acordo secreto

negociado em 1915 entre o representante francês, François Picot, e o britânico Mark Sykes, selava o destino

das províncias otomanas do Oriente Médio. O documento, que ficou conhecido como o Acordo Sykes-Picot,

dividia entre as duas potências européias os países de toda a região. (Por mais detalhes, ver: HOURANI,

Albert. Uma história dos povos árabes. São Paulo: Companhia das Letras, 2001, p.318-324)

dos países europeus foram instaladas em toda a região para controlar as

populações e as riquezas estratégicas. Desse modo, os povos árabes que ainda

estavam submetidos ao Império Otomano passaram a viver sob mandato francês

ou britânico, divididos em cinco Estados distintos: o Líbano, a Síria, o Iraque, a

Transjordânia e a Palestina.

A situação agravou-se com o desfecho da Segunda Guerra Mundial,

quando a Organização das Nações Unidas, sucessora da Liga das Nações,

determinou a partilha da Palestina. Esse problema também tinha sido criado no

marco da Primeira Guerra Mundial, quando a Inglaterra se comprometeu a apoiar

a criação de um “lar” para os judeus, na Palestina. “O governo de Sua Majestade

encara favoravelmente o estabelecimento, na Palestina, de um Lar Nacional para

o Povo Judeu, e empregará todos os seus esforços no sentido de facilitar a

realização desse objetivo”, tinha escrito o Ministro Arthur Balfour na sua célebre

carta, de 1917, ao poderoso banqueiro da City londrina Lord Rothschild, líder da

Federação Sionista Britânica. Incapaz de resolver o imbróglio em que se

transformara a questão da Palestina, a Grã-Bretanha passou a responsabilidade

de decidir o futuro desses territórios para a recém-fundada ONU.

Com a Partilha foi criado o problema palestino, até hoje sem solução e a

cada dia mais desafiador. Na onda do processo de descolonização, que ganhou

força nos anos 50 do século passado, os protetorados britânicos e franceses do

Oriente Médio e do Norte da África foram conquistando a sua independência, em

alguns casos mediante fórmulas arduamente negociadas e, em outros, com

guerras cruentas, como foi o caso da Argélia. Mas, muitos desses Estados já

nasceram com severas limitações na sua soberania, em função das condições

impostas pelas potências coloniais para reconhecer as independências.

Nas décadas seguintes, como resposta a essas imposições, governos

impregnados de ideais nacionalistas e em alguns casos, socialistas, tentaram

mudar os destinos de seus países. Ocidente reagiu com novas intervenções. No

Irã, foi derrocado o primeiro-ministro Mossadegh, em 1953, por um golpe de

Estado orquestrado pela CIA. O premier passou à história por ter nacionalizado a

indústria petrolífera, que desde 1913 estava em mãos da empresa British

Petroleum. Mas a audácia custou-lhe o cargo e abriu caminho para que a CIA

colocasse no poder o xá reza Pahlevi, aliado do ocidente. Veio, depois, a

intervenção militar da Grã-Bretanha e da França no Egito, quando Gamal Abdel

Nasser, o maior expoente do nacionalismo árabe, nacionalizou o Canal de Suez,

em julho de 1956. Essa ocupação militar contou com o apoio de Israel, fortemente

militarizado, que desde a sua criação age como um poderoso aliado dos

interesses ocidentais na região.

De fato, ao longo de toda a segunda metade do século XX e na primeira

década de século XXI, o Ocidente continuou a dar as cartas (ou tentou fazê-lo) em

assuntos do Norte da África e do Oriente Médio, apoiando dirigentes que lhe

ofereciam garantias de “estabilidade” e da manutenção do status quo.

No século XXI, as intervenções do Ocidente vieram encobertas com a

roupagem da “guerra contra o terrorismo”. Primeiro foi o Afeganistão, em 2001,

depois o Iraque, com a intervenção militar de 2003, a posterior destituição do

governo de Saddam Hussein e a ocupação militar do país, que dura até hoje 15. A

seguir foi a Líbia, e agora está sendo tentada uma nova intervenção na Síria.

A agressão contra a Líbia esteve relacionada com os levantes populares no

mundo árabe, mas não da forma como foi apresentada oficialmente, no sentido de

atender à suposta demanda de proteção dos cidadãos líbios. O elo com os

levantes dos povos árabes tem outro signo. Tal como assinala o sociólogo norteamericano James Petras, professor emérito da Universidade de Binghamton, Nova

York, e especialista nas questões do Oriente Médio, os levantes populares no

mundo árabe colocaram em xeque a influência norte-americana e de Israel no

Oriente Médio. Como resposta, os EUA, a França e a Grã-Bretanha entraram em

cena, para não perder o controle da situação. No Egito procuraram manter no

governo a junta militar e só cederam quando o movimento popular os obrigou a

aceitar a realização de eleições; no Bahrein, promoveram a invasão saudita; no

15

A invasão do Iraque foi uma pretensa resposta aos atentados do 11 de setembro de 2001, mesmo sem

nada que assinalasse a responsabilidade ou a participação do governo de Saddam Hussein nesses

atentados, nem houvesse sustentação para as acusações da existência de armas de destruição em massa.

Saddam Hussein foi deposto, mas as tropas estadunidenses não se retiraram do país. As organizações de

direitos humanos falam em mais de 150 mil civis iraquianos mortos desde então. Da mesma forma, também

não terminou a ocupação militar do Afeganistão.

Iêmen, apoiaram o presidente Ali Abdullah Saleh até que a situação dele tornou-se

insustentável. Na Líbia, a agressão da OTAN e a destruição da infraestrutura civil

e militar do país, somadas ao assassinato de Kaddafi e à imposição no governo de

uma coligação sem projeto nem unidade tinham, como explicou Petras, vários

objetivos de curto, médio e longo prazos. O mais imediato era enviar uma

mensagem aos povos rebelados: se continuarem a defender o estabelecimento de

regimes realmente independentes, poderão sofrer as mesmas consequências.16

Resta agora saber se o desfecho da Síria seguirá o mesmo roteiro.

A modo de conclusão

Os povos árabes têm uma longa história e foram durante mais de seis

séculos, no período que nós ocidentais, chamamos de Idade Média, o centro de

uma civilização sofisticada e de um império poderoso, que se estendia do Oceano

Atlântico ao Himalaia. Mais tarde, diversas circunstâncias históricas os tornaram

súditos privilegiados do Império Otomano, um vasto território, comandado por

turcos, porém muçulmano. Só a partir dos séculos XIX e XX eles passaram a ser

dominados por Ocidente.

Como se observa, se imaginarmos uma linha do tempo, o período em que

os árabes foram donos de seu destino e tiveram capacidade de desenvolver uma

das civilizações mais brilhantes da história humana foi muito mais longo que o

espaço de tempo que levam submetidos ao poder colonial ou neocolonial.

Esse processo de perda de soberania foi acompanhado por uma profunda

reflexão, ao interior da sociedade muçulmana, da qual surgiram diversas

interpretações e movimentos políticos, laicos e religiosos. Essa reflexão se

transformou em ação em diferentes momentos, e parece cobrar mais força neste

momento em que uma jovem geração entra em cena e em que se torna visível um

fenômeno da maior importância – despercebido, em grande medida no Ocidente,

ainda preso a estereótipos orientalistas - a emergência da mulher como ator na

cena política e nos movimentos sociais árabes.

16

As afirmações de James Petras foram feitas em uma entrevista à Rádio Centenário, do Uruguai, em 29 de

agosto deste ano e estão reproduzidas no blog do sociólogo. (Ver: http://www.lahaine.org)

As potências ocidentais que subjugaram a região vivem hoje um processo

de declínio e atravessam uma profunda crise. Os EUA, principalmente, e a OTAN

no seu conjunto, ainda controlam a maior máquina militar do mundo e a guerra no

Afeganistão, Iraque e Líbia está mostrando que não há limites – nem jurídicos nem

morais - para a sua aspiração de controle mundial.

Mas os povos árabes começaram a escrever uma nova página de sua

história. Como assinala Samir Amin, cientista político egípcio radicado no Senegal,

esse processo poderá ter altos e baixos, mas não terá retorno 17. Por seu rico

passado e por causa das humilhações sofridas nesta etapa de subordinação, os

povos árabes não procuram seguir receitas do Ocidente, mas buscam encontrar

os seus próprios caminhos. E a democratização verdadeira que estão a exigir as

massas rebeladas, quando vier, provocará necessariamente mudanças nas

alianças estratégicas da região e no modelo econômico que provocou a crise

social que serve de pano de fundo à revolta.

Citando o historiador britânico Perry Anderson, exeditor da New Left

Review,18 “dois fatos fazem do Oriente Médio e do Norte da África um caso aparte

no contexto político contemporâneo: o primeiro, a longevidade e intensidade da

pressão imperialista ocidental na região em todo o século passado; o segundo, a

longevidade e intensidade das diversas tiranias que tomaram conta desses países

desde a descolonização.”

E continua Anderson:

“Nos últimos trinta anos, regimes democráticos têm se alastrado

na América Latina, África subsaariana e sudeste da Ásia. No

Oriente Médio e no Norte da África não houve nenhum processo

análogo. Lá, déspotas de toda espécie continuaram no poder, sem

alterações no tempo nem nas circunstâncias. A revolta árabe de

2011 pertence a uma rara classe de eventos históricos: uma

concatenação de levantes políticos, um provocando o outro,

através de uma região do mundo.

Só houve três antecedentes, na história, nos lembra Anderson:

17

Ver: http://www.diarioliberdade.org/index.php?option=com_content&view=article&id=19020:samir-aminsobre-a-primavera-arabe-este-e-um-movimento-duradouro&catid=262:batalha-de-ideias&Itemid=131

18

ANDERSON, Perry, “On the Concatenation in the Arab World”, New Left Review, Num. 68, March-April 2011

(disponível em:

http://newleftreview.org/II/68/perry-anderson-on-the-concatenation-in-the-arab-world)

1)

2)

3)

As guerras de libertação da América hispânica (1810

– 1825).

As revoluções europeias de 1848–49, chamadas de

“Primavera dos Povos”

A desintegração da URSS e a queda dos regimes do

bloco soviético, em 1989–91.

Cada um desses eventos foi específico, em termos históricos, de

seu tempo e de seu espaço geográfico, assim como o será, sem

dúvida, a sucessão de explosões populares do mundo árabe.

Qualquer predição do desfecho é prematuro. O mais radical do

“trio” de levantes prévios terminou em uma completa derrota em

1852. Os outros dois triunfaram; porém o sabor da vitória foi, em

geral, amargo: com certeza longe das aspirações de um Bolívar o

de uma (Barbel) Bohley. A sorte última da Primavera Árabe pode

se assemelhar a qualquer um desses dois padrões. Mas também

pode resultar um caso sui generis.”

Por tudo isso, é fácil compreender que estamos no começo de um

processo, não no fim.

Bibliografia

ALI, Tariq, Confronto de Fundamentalismos, Rio de Janeiro: Record, 2002.

ARMSTRONG, Karen. O Islã. Rio de Janeiro: Objetiva, 2000.

______. Uma história de Deus, São Paulo: Companhia das Letras. 2001.

CAHEN, Claude. El Islam: desde los orígenes a los comienzos del Imperio

Otomano. Madri: Siglo XXI, 1975.

DEMANT, Peter. O mundo muçulmano. São Paulo: Contexto, 2004

HOURANI, Albert. Uma história dos povos árabes. São Paulo: Companhia das

Letras, 1991.

______________. O Pensamento Árabe na Era Liberal (1798 – 1939). São Paulo:

Companhia das Letras, 2005.

LEWIS, Bernard. Os árabes na História. Lisboa: Estampa, 1982

MONIZ BANDEIRA, Luiz Alberto, Formação do Império Americano – da guerra

contra a Espanha à guerra no Iraque, Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005.

MYLROE, Laurie & MÜLLER, Judith, Saddam Hussein e a crise do Golfo, Escrita

Editorial: Oficina, 1990.

REIS FILHO, Daniel Aarão, FERREIRA, Jorge e ZENHA, Celeste (orgs.), O

Século XX – O tempo das dúvidas, Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, vol. 3,

2002.

SAID, Edward. Orientalismo, O Oriente como invenção do Ocidente. São Paulo:

Companhia das Letras

SOURDEL, Dominique. Uma história do povo árabe. Rio de Janeiro: José Olympio

Editora, 2011

TREIGNIER, Michel, Guerra e Paz no Oriente Médio, São Paulo: Ed. Ática, 1996.

Artigos de revistas:

HALLIDAY, Fred. Review Article: The politics of “Islam” – A second Look. IN:

British Journal of Political Science. 25, 399-417, Cambridge. Cambridge University

Press, 1995

PIERUCCI, Antonio Flávio. Fundamentalismo e integrismo: o nome e a coisa. IN:

Revista da USP, No 13, março-abril, 1992