Beiras

A Farsa de Inês Pereira (1523)

A Farsa do Juiz da Beira (1525)

Tragicomédia Pastoril da Serra

da Estrela (1527)

de Gil Vicente

direcção Nuno Carinhas

música António Sérgio

desenho de luz Rui Simão

interpretação

Alberto Magassela, Alexandra Gabriel,

Ana Ferreira, Fernando Moreira,

João Castro, Jorge Mota, Lígia Roque,

Mário Santos, Marta Freitas, Nuno Veiga,

Paulo Freixinho, Pedro Frias

Ficha Técnica

direcção técnica Carlos Miguel Chaves,

Rui Simão (adjunto)

direcção de cena Ricardo Silva,

Pedro Manana

luz João Coelho de Almeida,

Abílio Vinhas, Nuno Gonçalves,

Joaquim Madaíl

som Joel Azevedo

vídeo Fernando Costa

maquinaria Filipe Silva (chefe),

Joaquim Marques, Adélio Pêra,

Paulo Ferreira, Jorge Silva

adereços e guarda-roupa

Elisabete Leão (coordenação);

Guilherme Monteiro, Dora Pereira,

Nuno Ferreira (aderecistas);

Celeste Marinho (mestra-costureira);

Nazaré Fernandes, Fátima Roriz,

Virgínia Pereira (costureiras);

Isabel Pereira (aderecista

de guarda-roupa)

apoios

preparação vocal e elocução João Henriques

aconselhamento linguístico João Veloso

assistência de direcção João Castro

Nota: alguns dos figurinos usados neste

espectáculo provêm de produções anteriores

do TNSJ.

produção TNSJ

Teatro Nacional São João

17-28 Outubro 2007

ter a sáb 21:30 dom 16:00

classificação etária M/12 anos

duração aproximada [2:00] com intervalo

apoios à divulgação

agradecimentos

Câmara Municipal do Porto

Polícia de Segurança Pública

edição Centro de Edições do TNSJ

coordenação Pedro Sobrado

design gráfico João Faria, João Guedes

fotografia João Tuna

impressão Aprova AG

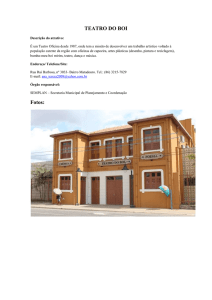

Teatro Nacional São João

Praça da Batalha

4000-102 Porto

T 22 340 19 00 F 22 208 83 03

Teatro Carlos Alberto

Rua das Oliveiras, 43

4050-449 Porto

T 22 340 19 00 F 22 339 50 69

Em memória de Carlos Assis, amigo e co-autor

de tantos espectáculos e acontecimentos pessoais. Que

de lá onde estiver nos mande a sua franca gargalhada!

À Ana e ao João Pedro, seus filhos. Nuno Carinhas

www.tnsj.pt

[email protected]

Não é permitido filmar, gravar ou

fotografar durante o espectáculo.

O uso de telemóveis, pagers ou relógios

com sinal sonoro é incómodo, tanto para

os actores como para os espectadores.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — —

“Movimento e nova invenção”

“O grãozinho de mostarda”

Osório Mateus*

António José Saraiva*

Entre 1502 e 1536, Gil Vicente faz na corte de Portugal o melhor e o mais

avançado teatro da Europa cristã do seu tempo. Para um mundo novo,

transforma de raiz um modelo que o tempo produzira.

O autor (talvez ourives de primeiro ofício) terá trabalhado no teatro dos

32 aos 66 anos de vida. No princípio do período manuelino, o trabalho de Gil

Vicente foi instigado, apoiado e pago pela rainha Lianor, irmã de Manuel I e

viúva de João II. Morto o rei Manuel em 1521, sucede-lhe o filho João III, que,

como o pai e a tia, manda fazer teatro no paço. O primeiro terço do século XVI

é o tempo de apogeu da corte de Portugal como centro de um movimento de

expansão que abrange a África, a Índia e o Brasil. Lisboa torna-se um lugar

de luxo e arte que só tem rival na corte do Papa. O teatro recorta-se como

prática limitada e como mercadoria. Uns ordenam e outros representam.

Num sistema novo de divisão do trabalho artístico, emergem ofícios em busca

de legitimação: autores e actores. Compradores encomendam produtos com

prazos e medidas, paga-se a quem faz e o teatro tenta equilibrar oferta e

procura de arte.

No teatro de Gil Vicente, auto é nome comum que designa cerca de

cinquenta produções teatrais: moralidades, farsas, comédias. Cada auto é a

apresentação de um programa para acção de corpos. Existe como monumento

especioso em festas religiosas e seculares. Sabe dos autos anteriores, da corte

onde se faz, do mundo. Mas não é só memória acumulada. É movimento e nova

invenção.

O trabalho de Gil Vicente implica imaginar um projecto de auto, escolher

e montar materiais, escrever e ensinar versos novos, achar um modo para

vestir os actores, escolher ou fabricar o aparato, conhecer o espaço em que se

vai trabalhar, com entradas, saídas e mais formas. É preciso também fazer ou

escolher as músicas.

O conjunto dos autos forma uma série homogénea de acções textuais de

corpos vivos: autor, actores e mais quem vê. O autor é fundador e proponente.

Os actores são corpos que mexem no espaço e produzem sequências de imagens

e sons. Gil Vicente é autor e actor. Desde o primeiro auto, dá-se a ver e a ouvir,

expondo o próprio corpo feito texto. Não se sabe quem são os outros actores.

Aliás, de todo este trabalho de teatro ficou pouca memória. Nenhum pintor,

ao que parece, representou um momento a fazer-se. Quase ninguém contou

por escrito como foi. Diogo do Couto, Garcia e André de Resende, o cardeal

Aleandro falaram da sua realidade, mas pouco contaram. De qualquer modo,

por muita memória que tivesse ficado, o que se poderia sempre dizer dos autos

de Gil Vicente é que houve muitos e não há nenhum. São acções perdidas

porque o trabalho de teatro não fica todo na memória digital. Quase tudo o

que hoje se sabe do teatro de Gil Vicente vem da Compilaçam de todalas obras,

impressa em 1562 e organizada pelos filhos Luís e Paula, e de alguns folhetos

anteriores, impressos em vida e à vista do autor […]. •

[…] Esta teoria do progresso no teatro encontra desde

logo uma dificuldade: porque é que, em comparação com

Gil Vicente, todos os seus sucessores portugueses nos

parecem insignificantes? Porque é que, quatrocentos anos

passados, depois da experiência clássica, da experiência

espanhola, da experiência italiana, da experiência arcádica,

da experiência romântica, da experiência neo-romântica,

da experiência simbolista, da experiência neo-realista,

da experiência do teatro dito do “absurdo”, Gil Vicente

continua a ser, não só relativamente à sua época, mas em

absoluto, a grande personalidade do teatro português, a

única pela qual merecemos figurar numa história mundial

do teatro? Onde está o progresso de Gil Vicente a Júlio

Dantas, que no entanto conhecia bem o ofício teatral? Que

é que tinha o velho autor dos autos que o faz estar vivo,

apesar de não conhecer a regra das três unidades, nem

o realismo “crítico”, nem a teoria da distanciação, nem

qualquer outro dos melhoramentos introduzidos no palco

desde 1536, data da sua última peça?

Se ele está vivo no meio das múmias que assinalam

a história do teatro português, isso deve-se certamente

ao facto de que ele era Gil Vicente, e não qualquer outra

pessoa. Deve-se ao que ele possui de irredutivelmente

pessoal, privativo, singular, inimitável, intransmissível por

paternidade física ou espiritual. Uma teoria do progresso em

arte, que tende inevitavelmente a estabelecer uma sucessão

de esquemas impessoais, segundo coordenadas ou moldes

que ignoram por natureza a singularidade individual, deixa,

afinal, escapar pelo intervalo das malhas o “grãozinho de

mostarda”, o segredo da presença viva de um autor. Esta

evidência de senso comum é a objecção mais imediata e

mais óbvia que pode opor-se a qualquer teoria do progresso

em arte. […] •

* Excerto de “Gil Vicente”. In De Teatro e Outras Escritas. [Lisboa]: Quimera, D.L., 2002. p. 267, 268.

* Excerto de “Prólogo para a 3.ª Edição: Sobre a Teoria do Progresso em Arte”.

In Gil Vicente e o Fim do Teatro Medieval. Amadora: Bertrand,

imp. 1981. p. 10, 11.

— — — — — — — — — — — — — — — — — —

“Continuamos a paródia

minimalista, agora

no espaço-paisagem

do palco aberto”

Entrevista com Nuno Carinhas.

Por Pedro Sobrado.

Beiras começou por ser uma leitura encenada, realizada no passado

mês de Março. Na altura, definiu esse trabalho como o esquisso para

a concretização de um espectáculo. Que aspectos deste desenho

mereceram agora maior definição de contorno? Ou, de outro ponto de

vista, que traços foram rasurados?

Nada foi rasurado. Um esquisso é um desenho rápido feito à mão

levantada, um registo sintético. A leitura encenada sugeria muito para

além da simples leitura. Já tinha voz e corpo e ritmos e sentidos. Os

contornos conservam os mesmos valores. Uma trupe de actores “levanta”

as narrativas de três peças de Gil Vicente à vista dos espectadores. O gosto

pela linguagem, rica e dinâmica, continua a ser a mola desta partilha.

Em todo o caso, verifica-se a afinação ou apuramento de alguns

aspectos: o jogo de sonoridades e percussões, por exemplo, ou a

questão da linguagem e o uso da pronúncia beirã…

Houve o tempo de lapidar aquilo que já era nossa preocupação. O

trabalho do professor João Veloso é o nosso amparo no que diz respeito

ao uso da pronúncia. Um quebra-cabeças para os actores, mas que os

mantém atentos todos os dias no exercício da linguagem. A depuração

instrumental e coral é mais incisiva, podemos dizer que é uma extensão

sintáctica – os pontos e vírgulas irónicos no meio da argumentação.

Criado originalmente para uma estreita faixa de palco [O Saque,

de Joe Orton, enc. Ricardo Pais, encontrava-se em cena], Beiras

conquista agora a sua totalidade. Que consequências teve esta

“expansão territorial” no conceito cénico, plástico ou cenográfico?

Não saberia, em tão curto espaço de tempo, “torcer” a proposta apontada.

O mapa estava traçado. Desta vez, que o espaço nos pertence por inteiro –

passámos do T0 para o loft –, há a inclusão de outros elementos cénicos que

servem de padrão a cada auto: lenço de namorados na Inês Pereira, cortinas

vermelhas no Juiz da Beira e animais na Serra da Estrela. Continuamos a

paródia minimalista, agora no espaço-paisagem do palco aberto.

Outro aspecto decisivo diz respeito à participação de seis novos

actores nesta remontagem. Que ângulos das personagens ou dos

autos vicentinos foi possível perspectivar e experimentar com a

mudança de elenco?

O elenco rejuvenesceu sem que o conjunto tenha perdido peso. Cada qual

se integrou sem problemas. Todos tiveram que dar de si. As personagens

sofreram uma apropriação personalizada, sem cópias. Como o jogo era

aberto, aberto ficou, com novidades assinaláveis. As dificuldades iniciais

da primeira versão já estavam resolvidas, o que permitiu acrescentar

novas propostas. Fui assistindo a muitas ultrapassagens por parte de

todos. Em relação ao texto, o trabalho do João Henriques proporcionou

grandes saltos de sentido.

— — — — — — — — — — — —

Quando encenou A Ilusão Cómica [de Pierre Corneille, TNSJ, 1999],

disse que queria um guarda-roupa “heteróclito” e “misturado”. Em

Beiras, o minimalismo a que se refere parece compensado não só por

um registo burlesco, mas também por esse carácter “heteróclito” de

adereços e elementos de guarda-roupa que se associam a um sóbrio

figurino de base…

Do “heteróclito” é feito o teatro quando viajamos no tempo. Em ambos

os casos, a que se pode juntar O Grande Teatro do Mundo [de Calderón de

la Barca, TNSJ, 1996], trata-se da minha mania ambulatória de chegar

aos teatros e aproveitar-lhes os depósitos. Nestes três exemplos existe a

premissa do teatro dentro do teatro. Mas cada vez mais o meu gosto de

teatro assenta sobre a representação: vozes e corpos dos intérpretes.

Conforme sinalizam os objectos que o João Castro traz consigo para

a boca de cena quando enuncia as didascálias iniciais, começamos

pela casa e pela esfera doméstica, passamos ao tribunal e ao domínio

público, e terminamos na exterioridade da natureza, com a Serra

da Estrela figurada em pessoa e metonimicamente ilustrada por

seis bancos altos… Podemos definir Beiras como um movimento de

progressiva abertura, ou extroversão?

Extroversão é o termo certo. Círculos concêntricos que abrem o espaço e

o jogo cénico. Quando chegamos, subindo e subindo, ao alto da Serra da

Estrela, o que de lá avistamos é o mundo inteiro. Aqui no auto ficamos

presos ao chão dos pastores e dos seus amores, por entre animais, como

numa “cascata” rasa.

Beiras parece incidir sobre uma tripla geografia: a geografia

física das Beiras, com um abundante manancial de referências

toponímicas; uma geografia linguística ou dialectal; e uma geografia

humana – na qual está integrado o tópico dos amores e dos desejos.

Pode explicitar como foi cartografando esta tríplice geografia?

Venho de trabalhar num pequeno espectáculo, também um esboço, que

se chama Geografias e Tratados. Todos os espectáculos andam à volta

dessa tríplice geografia. O seu reconhecimento enquanto base elementar

depende do grau de carnação toponímica: ser, ter, estar. O importante

para quem vê é pertencer. Este é um objecto que convoca a pertença e

a partilha, sem se arvorar em património: “Não tragais jogo de ver […]

porqu’isso não sei que é”. [Pêro Marques, em A Farsa do Juiz da Beira]

“Uma companhia ambulante toma de assalto um palco, abre as

arcas e vai tirando a seu bel-prazer aquilo que melhor serve as

personagens de um tríptico beirão de Gil Vicente.” Foi deste modo

que Beiras foi promocionalmente apresentado. Apesar de os três

autos apresentarem ligações entre si – a personagem de Pêro

Marques, o tema regional, a teatralidade paródica –, revelou-se útil

criar esta ficção para os agregar de um modo mais cabal?

Uma poética comum que agregasse as três ficções. Neste caso, o estímulo

foi a fonética, mas o retrato é meta-social. O que Portugal é hoje e como

era. E poucas vezes o nosso teatro terá estado tanto ao serviço da nossa

identidade, usos e costumes, como em Gil Vicente.

O teatro vicentino é, de facto, valorizado como representação

sociológica, reportando a um espaço e um tempo nacionais

identificáveis, mas até que ponto não se revolta contra a realidade

que retrata? A propósito de Gil Vicente, Cardoso Bernardes fala

de “um processo contínuo de sobreposição do palco em relação ao

mundo”…

O Vicente é corrosivo. Quando digo “retrato” estou a pensar mais em

pintura do que em fotografia. Como exemplos, aponto Júlio Pomar e

Paula Rego. Quando olhamos os retratos dos últimos presidentes, Soares

e Sampaio, retratos feitos para figurarem na corte, ou os retábulos

das histórias postas em papel ou em tela por Paula Rego, podemos

estabelecer uma “ponte forçada” com o olhar crítico de Gil Vicente.

Quando a Inquisição se implantou, muitas passagens dos seus autos

foram eliminadas. O seu teatro nunca foi realista e a sua riqueza vem da

policromia e das distorções das formas reconhecíveis.

A música funciona também como um factor de ligação entre as

peças. O final do Juiz da Beira parece mesmo anunciar ou chamar os

pastores-cantores da Tragicomédia Pastoril da Serra da Estrela. Em

que medida as canções e sonoridades desenvolvidas com o António

Sérgio e o elenco vos colocaram no limiar de um “musical vicentino”?

Falar hoje, e nesta cidade, em musicais é jogo arriscado pelas

identificações de género que suscita. Mas os autos de Gil Vicente são

pequenos musicais. As canções estão lá a par do ritmo das frases e dos

sons que das palavras nascem. “Quem canta seu mal espanta.” As canções

servem propósitos dramatúrgicos.

O jogo da duplicidade da representação e o palco como um espaço

especular tornaram-se-lhe caros com experiências de encenação

como O Grande Teatro do Mundo, A Ilusão Cómica e mesmo Anfitrião

ou Júpiter e Alcmena [de António José da Silva, TNSJ, 2004].

Alguns estratagemas de encenação – a enunciação de didascálias

e, principalmente, a presença em palco de todos os actores, mesmo

quando não estão em “situação”, reagindo às reviravoltas da acção –

remetem-nos de novo para o artifício do “teatro dentro do teatro”…

Gostaria que falasse desta opção (obsessão?).

Os actores vão “a terreiro” defender o direito e o avesso dos espectáculos.

Pouco se passa em bastidores desde que começa a função. Aqui, o grupo

dos “funcionários” – os que fazem funcionar a acção – está sempre

presente, pronto a encarnar novas personagens, como se qualquer um

pudesse tomar conta de todas elas. Isso confere aos intérpretes uma

autoridade que não é ex-machina. São eles que mandam na ordem do

seu mundo. Assim ficamos mais perto do exercício do seu “mister”. A

“obsessão” é expor uma ordem de coisas por inteiro. A ficção substitui-se

à realidade e à ordem do mundo. O palco é o lugar da representação dos

mundos ficcionais e os actores, os seus agentes vivos, a carne e o osso

desse tempo partilhado. O palco é uma estação de partidas e chegadas,

onde se cruzam viajantes que transportam, cada um, a sua história.

Ainda “no tempo em que sabíamos tudo uns dos outros”.

Ao ver esses “funcionários” a acompanhar em cena o curso da acção,

ora rindo e festejando, ora mostrando espanto ou desconfiança,

acabei por os tomar como projecção desse público tardo-medieval de

que Gil Vicente conhecia tão bem os gostos e as expectativas…

Durante os ensaios não há público. No entanto, eles sustentam-se bem

uns aos outros. Começo a achar que existe teatro capaz de se sustentar

“por dentro”. Eles, os actores, postos em espectadores da acção, dão

a resposta sustentável do trabalho dos colegas, o que acarreta esse

outro elemento essencial para todos, o afecto. Cada ensaio é uma

representação sem fraquezas ou amolecimentos próprios das repetições

de uma sala de ensaios. E as novidades aparecem todos os dias e são

imediatamente celebradas.

Beiras é agora um espectáculo acabado, ou o inacabamento faz parte

do seu código genético?

Em vez de “inacabado”, prefiro “em evolução”, um organismo vivo capaz

de auto-regeneração. Passa por aqui o desejo consciente de liberdade

responsável. Se bem que o exercício do teatro como modo de vida já seja

um exercício de liberdade. Mas talvez não seja mau lembrar, e tornar

clara a partilha. •

As Beiras, ou uma imaginação geográfica

José Alberto Ferreira*

Uma releitura do teatro vicentino alicerçada

em dominantes espaciais – mesmo quando

não exaustivas e ainda quando razoavelmente

suportada noutros factores – parece relevar

do modo como o “espacial”, como pretendia

Frederic Jameson, hoje inequivocamente

domina as nossas categorias culturais. Esta,

que talvez possa chamar-se uma leitura

“ecossistémica” do teatro vicentino, apresenta

virtualidades consideráveis, desde logo ao

permitir equacionar as relações existentes

entre os vários modos da representação

territorial, os registos e materiais de que se

serve e as significações de que se reveste,

entre uma geografia do poder e o(s) poder(es)

da geografia. De umas e outras procuro dar

sintética conta nas linhas que se seguem.

O espaço da trilogia

Vejamos, desde já, a trilogia. Reunindo

as farsas Inês Pereira e Juiz da Beira e a

Tragicomédia Pastoril da Serra da Estrela,

representadas respectivamente em 1523,

em Tomar; em 1526 (provavelmente não em

1525, como diz a didascália), em Almeirim;

em 1527, em Coimbra. As farsas tiveram edição

independente em vida do autor, atestando o

êxito do díptico. Inês e Juiz parecem articularse através da figura de Pêro Marques, lavrador

rústico abastado na primeira, juiz igualmente

rústico na segunda. Nas duas farsas, a Beira

cristaliza-se nessa figura, isto é, no modo

como ela espelha a distinta mundivisão de Pêro

Marques face às regras de Lisboa e da corte.

É com efeito a oposição corte/campo que

dá forma a esta semiótica do espaço onde se

opõem os que sabem os modos amorosos e a

retórica cortesã aos que, vindos de fora, se

não conformam com as regras de dentro: não

sabem fazer uso dos utensílios de sentar, nem

das regras amorosas; nem, no que ao rústico

juiz respeita, das regras formais da Justiça.

Pêro Marques vem da Beira (Viseu) pôr à prova

as faculdades de bom juiz, exibindo perante

a corte um teatro da justiça de base paródica

e sem-sentido que confirma aquela oposição

primacial.

Mas os sinais que chegam do campo

não são unívocos: Pêro Marques é lavrador

rústico abastado, quer dizer, emblema daquele

Portugal produtivo e pouco dado à fantasia,

que se representa em oposição à corte. E se em

Inês Pereira essa oposição, mesmo submetida

à perspectiva do risível pelo desfecho em

figura de marido cuco, suporta a ambivalente

valorização da terra e da produtividade,

no Juiz da Beira ela inscreve-se no modo

sincrético de produção de sentido que domina

a farsa, como afirma Cardoso Bernardes:

Com a oposição entre o espaço original

do vilão e o espaço em que se efectuam

os julgamentos, pretende-se avivar os

contornos de um dissídio radical entre a

moral do Paço e a moral consuetudinária

do povo, geograficamente

emblematizado na região da Beira. E

não pode escamotear-se o significado da

Beira enquanto sinédoque do Portugal

agrário que resiste à degeneração do

Portugal mercantilizado.¹

A radical carnavalização das sentenças em

Pêro Marques, se por um lado aprofunda

os mecanismos do riso, adensa por outro

a responsabilidade crítica da personagem,

centradas as sentenças “em aspectos bem

palpáveis do real”.² O que poderia dizer-se

como uma reabilitação do campo.

É desse ponto de vista que deve igualmente

ler-se a Tragicomédia Pastoril da Serra da

Estrela. Votada à celebração do nascimento

da princesa Maria (filha de D. João III e de

D. Catarina), nascida a 15 de Outubro de

1527, esta peça áulica retoma estratégias

das natividades e presépios recorrentes

em Gil Vicente (desde a Visitação com

que inaugura a sua actividade teatral,

em 1502). Uma alegórica Serra da Estrela

vem, em figura de pastora, “feita serrana

da Beira”, apresentar os termos da festa: a

celebração do nascimento, as circunstâncias

e a ambivalência da situação (celebra-se o

nascimento de uma menina, esperava-se ou

desejava-se um menino). Serra da Estrela é

já figura beirã que desce à corte em Coimbra.

Da corte vem por seu lado Gonçalo, um pastor

da serra. Deverão ir juntos depois de concluir

uns amores “que nam querem concrudir”.

Seis pastores trarão a cena os desencontros

amorosos de que são sujeitos e vítimas.

Cantam, dançam e debatem de amores,

até que um Ermitão dará a todos arranjo e

sentença. Sob o signo do sem-sentido, este

Ermitão, que assim resolve os amores pastoris,

busca para si “vida religiosa” de “prazer” e

“folgar”. Resolvidos os amores, é tempo de

rumar à corte, com a Serra da Estrela à cabeça.

É também tempo de elogiar as oferendas da

região: Seia, Gouveia, Manteigas e Covilhã,

retomando a representação positiva das

Beiras, oferecem queijos, bezerras e cordeiras,

castanhas, leite e panos finos. Dois foliões,

vindos do Sardoal, encerram com danças de

terreiro e cantigas. No final, todos se saem

para ir ver a rainha e se acaba a festa, a corte

apenas dita e o campo tão só em oferendas

enunciado.

Também aqui se não trata de concretizar

uma leitura unívoca. A Tragicomédia Pastoril

da Serra da Estrela também permite inverter

literalmente esta leitura, carreando nova

terminologia impregnada de amplitude

semântica. Rodrigo, pastor apaixonado por

Felipa e não correspondido, já que a pastora

almejaria desposar um cortesão, traça uma

fenomenologia dos amores que repercute a

semiótica do espaço:

Rodrigo Se casasses com pação

que grande graça será

e minha consolação.

Que te chame de ratinha

tinhosa cada mea hora

inda que a alma me chora

folgarei por vida minha

pois enjeitas quem t’adora.

E te diga: tir-te lá

que me cheiras a Cartaxo.

Pois te desprezas do baixo

o alto t’abaxará. [itálico meu]

Ao par corte/campo cabe juntar assim

o par alto/baixo, uma formulação cuja

verticalidade acrescenta às coordenadas

espaciais uma inequívoca dimensão avaliativa

(pelo peso cultural que a verticalidade tem

na cultura ocidental). Que o mesmo é dizer

que a corte recobre o espaço de afirmação

de valores tomados por positivos, elevados,

nobres e justos, em oposição ao vil mundo do

baixo e, por extensão, do campo. O que, como

já vimos, não é a única direcção de leitura a

considerar.

Geografia do poder, poder(es) da geografia

Chegados aqui, importaria ponderar

ainda outros aspectos da representação do

espaço beirão nos textos da trilogia (modos

discursivos, caracterização de personagens,

formas e materiais da representação, até

mesmo a distribuição genológica a que se

submete). Uns e outros não deixariam de

apontar quer a força geográfica da corte

como centro (não é também de e para lá

que Gil Vicente pensa o seu teatro?), quer a

permeabilidade ao debate quinhentista sobre

as relações entre o Portugal velho e o novo, o

destino atlântico e comercial e a degradação

dos recursos produtivos agrícolas. Em

sintonia com a criação europeia, Gil Vicente

soube encontrar nos modelos literários

de que dispunha, como a farsa e a sottie, a

elasticidade necessária à ambivalência da

questão, caldeada pelo riso, pela sátira e

pela oscilação de polaridades que promove,

entre o alto e o baixo, o cortesão e o rústico, a

corte e o campo. Afinal, entre uma impositiva

geografia do poder e o poder (podíamos dizer

descentralizado) da geografia. •

* Universidade de Évora

1José Augusto Cardoso Bernardes – “O Juiz da Beira

e os Sentidos da Sátira Vicentina”. In Revisões de Gil

Vicente. Coimbra: Angelus Novus, 2003. p. 107.

2José Augusto Cardoso Bernardes – Op. cit. p. 110.