UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS

ÁREA DE SEMIÓTICA E LINGUÍSTICA GERAL

MARCIO AZEVEDO VIANNA FILHO

Comentários sobre o pretérito perfeito

composto em português

(dissertação de mestrado)

SÃO PAULO

2016

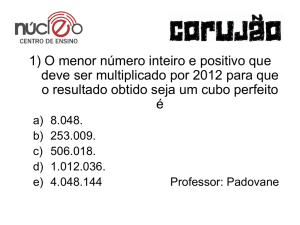

MARCIO AZEVEDO VIANNA FILHO

Comentários sobre o pretérito perfeito

composto em português

Dissertação apresentada à Faculdade de

Filosoa, Letras e Ciências Humanas da

Universidade de São Paulo para obtenção do

título de

Mestre em Semiótica e Linguística Geral

Área de Concentração: Semântica formal

Orientador: Prof. Dr. Marcelo Barra Ferreira

SÃO PAULO

2016

Agradecimentos

Agradeço em primeiro lugar ao meu orientador, Prof. Dr. Marcelo B. Ferreira, sem cujo

especial empenho, este trabalho não teria podido, nem começar, nem terminar; por terme aguentado e por ter estado sempre disposto a conversar.

Agradeço ao Prof. Dr. Marcos Lopes pelos conselhos, pelo estímulo, pelo encorajamento

e pelas conversas.

Agradeço à Profª Drª Ana Lúcia Müller por ter-me chamado às reuniões com os seus

alunos.

Agradeço à minha ex-chefe, Profª Drª Marina de Mello e Souza, que sempre deu importância às minhas atividades relativas ao mestrado.

Agradeço à Profª Drª Stella Esther Orthweiler Tagnin por ter permitido reaproximar-me

da FFLCH.

Agradeço à Luíza Jatobá, que sempre me encoraja a tentar novamente, mesmo quando

as probabilidades de êxito pareçam as mais remotas.

Agradeço aos meus pais, os únicos com quem tenho podido contar sempre.

Agradeço aos meus sobrinhos, Pedro e Thiago, por garantirem sempre alguma alegria na

minha vida.

Agradeço ao Victor Biagioni, pela companhia e pela conversa.

1

Resumo

O pretérito perfeito composto (também conhecido como passado composto) português

tem uma interpretação que diverge de praticamente todos os tempos análogos nas línguas

românicas e germânicas. A caracterização desse tempo, bem como a determinação da sua

relação com os tempos cognatos das outras línguas é uma questão ainda em aberto. Na

sua investigação, cruzam-se temáticas atinentes às áreas temáticas de aspecto, accionalidade, temporalidade, modalidade.

Este trabalho procura dar contornos mais nítidos às características desse tempo verbal e

apontar para possíveis alternativas de explicar o seu funcionamento.

Palavras chave:

semântica; verbo; tempo; aspecto; perfeito; passado composto; pretérito

perfeito composto; português

3

Abstract

The meaning of pretérito perfeito composto, the Portuguese verb form analogous to the

English present perfect, is markedly distinct from the corresponding tenses in Romance

and Germanic languages. Its description and the nature of its relationship to the corresponding tenses in other languages is still a question open to debate. The enquiry into this

verb form is at the crossroads of the areas of aspect, actionality, tense, modality.

This dissertation is aimed at trying to pinning down the characteristic features of this

verb form more precisely, and pointing at possible explanatory hypotheses about its

functioning.

Keywords:

Semantics, verb, tense, aspect, perfect, Portuguese

5

Nota terminológica

Em todo este trabalho, será utilizado o termo perfeito (e o substantivo correspondente,

perfectude ) para signicar o contraste indicado entre os subexemplos de (1) abaixo. Os

tempos perfeitos costumam ser expressos, e certamente o são em português e inglês,

construções perifrásticas e se caracterizam por alguma repercussão presente de eventos

passados ou pela extensão se um evento que se inicia no passado e se estende até o

presente. Quando a forma não é perfeita, evitar-se-á a designação imperfeito, preferindose não-perfeito.

(1)

a.

I've lost my umbrella. PERFECT +

b.

I lost my umbrella. PERFECT -

c.

I lose my umbrella. PERFECT -

Este uso será consistente, com a única exceção dos nomes dos tempos verbais segundo

a gramática tradicional das diversas línguas. Assim, o contraste entre os tempos verbais

pretérito perfeito do indicativo e pretérito imperfeito do indicativo não é um contraste de

perfectude, pois ambos os tempos são não-perfeitos. Neste caso, dir-se-á que o p.p.i é um

tempo perfectivo ; e que o p.i.i. é um tempo imperfectivo, e que o contraste entre eles é de

perfectividade (não de perfectude).

7

Sumário

Resumo

3

Abstract

5

Nota terminológica

7

1 Introdução

11

1.1

O perfeito translinguisticamente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.2

O caso do português . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

1.2.1

14

1.3

Caracterização do perfeito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Os tipos de perfeito do inglês (Comrie, 1976)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 Caracterização empírica do

11

15

pretérito perfeito composto

21

2.1

22

2.2

Tempo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.1.1

Cursividade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22

2.1.2

Duração do evento ou estado

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28

2.1.3

Efeitos de sobrevivência e repetibilidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30

Aspecto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32

2.2.1

32

2.2.2

Geral

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fatores que contribuem para a interpretação do

pretérito perfeito composto

quanto à distinção iterativo/contínuo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 Alguns textos fundamentais sobre o perfeito português

36

41

3.1

O artigo de Ilari (2001b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41

3.2

Os artigos de Schmitt, C. (2001) e Giorgi, A. e F. Pianesi (1997)

47

. . . . . . . . .

4 À guisa de conclusão:

O pretérito perfeito composto em português: perspectivas para investigação

futura

57

4.1

Introdução . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57

4.2

A iteratividade espontânea do p.p.c.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58

(Bertinetto and Lenci, 2010) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58

Repetibilidade

60

4.2.1

4.2.2

Inespecicabilidade da reiteração

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Referências bibliográcas

61

9

Capítulo 1

Introdução

1.1

O perfeito translinguisticamente

O perfeito é uma categorização gramatical de tempo encontrada em grande número de

línguas do mundo, aparentadas ou não, com ou sem história de contato linguístico (Com-

1

rie, 1976). Sua caracterização, que enfeixa traços tanto de tempo como de aspecto,

tem

ocupado linguistas e outros estudiosos da linguagem literalmente há séculos. Em todas as

línguas românicas e germânicas,

2

o perfeito é marcado de forma bastante uniforme pela

perífrase verbo auxiliar + particípio passado, que se supõe resultante da gramaticalização

de uma perífrase resultativa que já existia restritamente no latim clássico, e cujo uso se

generalizou no latim vulgar. O verbo auxiliar da perífrase pode ser (a) exclusivamente

o verbo HABEO (e seus cognatos nas diversas línguas, com a notável exceção do portu-

3

guês, que usa o TENEO, seu sinônimo histórico ): inglês, português, espanhol; (b) um

dos dois verbos HABEO ou SUM, dependendo do signicado lexical do verbo principal,

sua diátese, ou da convencionalidade: francês, holandês, alemão, italiano; (c) somente o

verbo SUM: gaélico escocês, galês, um dialeto do italiano, várias línguas eslavas incluindo

o búlgaro, inglês das Ilhas Shetland e tâmil.(McFadden, 2007)

Seu signicado, contudo, varia de língua para língua em torno de noções interrelacionadas que podem ser caracterizadas inicialmente como:

1 Tempo: tempo externo; dêitico; relaciona tempo da fala com o tempo de referência no quadro reichenbachiano. Aspecto: tempo interno ou intrínseco; estrutura temporal interna do evento; não dêitico;

relaciona o tempo de referência e o tempo do evento no quadro reichenbachiano.

2 Por todo este trabalho, ao mencionar genericamente agrupamentos de línguas, estarei referindo-me

às línguas mais conhecidas e descritas, via de regra, línguas nacionais ou, quando muito, regionais que

têm sido consideradas na literatura linguística sobre tempo. Isso é necessário para que não se esteja

a enumerar línguas a toda hora, mas com isso não se quer dar a entender que as armações sejam

exaustivas.

3 O galego certamente apresenta um perfeito com o auxiliar ter com características semelhantes às do

português (Chamorro, 2012). Há ainda indicações, por vezes contraditórias, de que o siciliano (Giorgi

and Pianesi (1997) e [[manual de linguística românica]]) também se aproxima dessas duas.)

11

1. retrospecção: um evento é observado de um instante que lhe é posterior;

2. repercussão: o evento ainda repercute nesse instante e enuncia-se (ou pressupõe-se)

tanto o evento originário como sua repercussão nesse instante.

Como era de se esperar, o perfeito não se apresenta em cada uma dessas línguas com

detalhes nocionais e distribucionais totalmente coincidentes. Além disso, a distinção já se

neutralizou em muitas línguas (francês, em que o passé simple caiu em desuso na língua

falada) ou foi perturbada por fatores externos (alemão padrão, em que é pouco usada a

forma perfeita com verbos modais, oualemão meridional, em que a forma não perfeita é

usada somente por hipercorreção, ou ainda o espanhol do Rio da Prata, que usa cada vez

menos a forma perfeita). As línguas românicas e germânicas, às quais este trabalho se

aterá, variam sobretudo quanto ao item 2 acima, isto é, quanto ao signicado preciso de

repercussão e quanto ao peso relativo dado ao evento originário face à sua repercussão.

Na literatura, é frequente a ideia, explícita ou subentendida, de que as línguas se podem

organizar ao longo de uma escala linear de acordo com este peso relativo. O inglês estaria

próximo do extremo que dá mais peso à repercussão, enquanto o francês, por exemplo,

estaria mais próximo do extremo que dá mais peso ao evento originário. É também muito

frequente associar-se a posição de uma língua nessa escala com o estágio em que esta

língua se encontra num trajeto de gramaticalização como o claramente atestado para o

francês, em que a noção de repercussão se foi relaxando ao longo do tempo, a ponto

de (quase) assumir o signicado do passado simples (de Swart, 2007), que já não inclui

qualquer exigência de repercussão. Essa via de gramaticalização foi chamada (cf. Squartini

and Bertinetto (2000)) de deriva aorística. O exame mais detido dos dados dessas diversas

línguas torna contudo duvidosa, tanto a caracterização unidimensional da manifestação

do perfeito, quanto sua identicação com o estágio num processo diacrônico único de

deriva aorística.

O que tem intrigado e atraído os estudiosos sobre o perfeito é:

diculdade de classicação entre as categorias tradicionais da expressão do tempo,

isto é: tempo, aspecto e, possivelmente, modo.

polissemia da forma perfeita intralinguisticamente (pefeito de resultado, perfeito de

experiência, ..., cf. Comrie, 1976)

forte contraste, tanto na interpretação quanto nas restrições sintáticas e discursivas,

entre a perífrase com verbo auxiliar no presente do indicativo, em que a perfectude

está mais caracterizada, em comparação com a perífrase com qualquer outra forma

do verbo auxiliar (formas nominais, modo subjuntivo, tempo passado ou futuro,

12

quando quer que existam), em que as características de perfeito estão mais enfraquecidas (ou são inexistentes)

necessidade de recorrer à pragmática para a descrição de um signicado gramatical

marcado morfossintaticamente.

1.2

O caso do português

O português também apresenta, em uso corrente, uma forma em tudo semelhante à das demais línguas românicas e germânicas. Contudo, enquanto as demais parecem apresentar-se

num gradiente de fases de adiantamento na deriva aorística, o português apresenta para

a perífrase de perfeito uma interpretação bastante divergente das demais línguas, a ponto

de que não é claro de imediato se há ou não parentesco entre os signicados; ou se em

português o perfeito é de fato uma categoria gramatical.

4

Assim como no inglês, também no português, o possível signicado de perfectude só

ocorre claramente quando o auxiliar está no presente do indicativo, resultando na forma

chamada pela gramática tradicional de passado composto ou perfeito composto. Convém,

portanto, contrastar estas formas entre as línguas antes das demais (futuro perfeito;

passado composto do subjuntivo...). O perfeito no português, em contraste com as outras

línguas românicas e germânicas, caracteriza-se inicialmente por: (a) ser obrigatoriamente

durativo; (b) o evento estende-se (iterativa ou continuamente) até o presente; (c) se o

evento não satiszer a condição 1, a expressão resultante não será agramatical, mas a

iteratividade será obrigatoriamente induzida sem a necessidade de qualquer marcação

morfossintática. Estes três pontos serão discutidos mais extensamente neste relatório,

mas o exemplo (1) abaixo servirá por ora como ilustração:

(1)

a.

He has reached the summit.

b.

Ele tem alcançado o cume (*no ano passado).

Os exemplos (1a) e (1b) são sentenças sintaticamente paralelas respectivamente em inglês e em português. Enquanto (1a) se refere a um acontecimento pontual e único, (1b)

refere-se a uma situação não-pontual e iterativa. Não-pontual porque (1b) descreve uma

sequência de ocorrências de alcançar o cume e tal sequência é uma eventualidade nãopontual (item (a) acima). O passado composto em português, diferentemente do present

4 Como se vê, não é claro inicialmente se há razões para defender a existência do perfeito no português

como categoria gramatical. Provisoriamente, contudo, vai-se usar a designação de perfeito para se indicar

as formas verbais análogas às perfeitas do inglês. Assim, ao estudar o perfeito em português, estaremos

tratando das formas designadas como passado (ou perfeito) composto, (pretérito) mais que perfeito

composto e futuro perfeito (ou anterior).

13

perfect, exige duratividade. Alcançar o cume, porém, é um predicado pontual. Esta incongruência, entretanto, não torna a sentença agramatical. Ocorre uma acomodação em que

uma eventualidade não-pontual é criada pela iteração da eventualidade pontual alcançar

o cume (item (c) acima). Por m, o item (b) pode ser ilustrado pela incompatibilidade de

(1b) com um adjunto de localização temporal que não inclua o momento presente, como

em no ano passado.

1.2.1

Caracterização do perfeito

No sistema de Reichenbach (1947) de três tempos, o (presente) perfeito caracteriza-se

como ER,S. Isto é: tempo da fala (S) idêntico ao de referência (R) e tempo do evento

(E) anterior aos dois primeiros. Tal representação contrasta com a representação do passado simples: E,RS. Isto é: tempos do evento (E) e de referência (R) coincidentes e

antepostos ao tempo da fala (S). A novidade deste sistema está exatamente na introdução do tempo de referência, e o ganho em poder explicativo, em comparação com o

aparato teórico anterior (só dois tempos), está exatamente na possibilidade de dissociar

o tempo de referência do tempo do evento, já que nos casos em que os dois coincidem, o

sistema volta para todos os efeitos a ser um sistema de dois tempos. De fato, o aparato

Reichenbachiano parece ser feito sob medida para acomodar o contraste entre presente

perfeito e passado simples, pois caracteriza tal distinção exata e unicamente pela diferença

de tempo de referência. Podem-se valorizar os méritos e a adequação de alguns pontos

desse esquema explicativo. Por exemplo, os auxiliares das construções perfeitas estão no

tempo correspondente ao tempo de referência, não ao tempo do evento, o que justicaria

5

a ideia de que, nos tempos perfeitos,

o ponto de referência se encontra adiantado em

relação ao tempo do evento. A ideia de que ao tempo do auxiliar se devesse efetivamente

atribuir um valor semântico ca mais clara se se toma em consideração a construção que

se supõe estar no percurso de gramaticalização dos tempos morfológicos perfeitos atuais:

6

i) He has the house painted. > ii) He has painted the house. Na forma mais antiga, vê-se

claramente que a frase diz respeito a um estado presente (que, acessoriamente, foi originado de um evento no passado, nomeadamente paint the house; em ii), por outro lado,

parece que o evento ganha saliência, ainda que o estado, que vigora no presente, continue

a ser um elemento essencial para a caracterização do tempo perfeito, podendo-se dizer até

5 Este trabalho tratará praticamente só do

presente perfeito

(análogo ao passado composto). Os tempos

perfeitos passados e futuros não se apresentam tão bem caracterizados como o presente porque são

homônimos de tempos relativos (passado perfeito passado do passado; futuro perfeito futuro anterior).

6 A construção mais antiga (i) só funciona com verbos télicos com complemento paciente ou tema.

A construção moderna (ii), evidentemente, não está sujeita a essa restrição. Supõe-se que tenha havido

generalização da construção original

14

que é o elemento distintivo do perfeito por excelência.

7

A representação de Reichenbach

tem, portanto, a virtude de dar saliência teórica ao presente, reconhecendo a possibilidade

de atribuir signicado ao tempo do auxiliar das perífrases de perfeito. Tal saliência do

componente presente no interior do perfeito também se harmoniza com a peremptória

proibição de localizar temporalmente o evento originário no perfeito do inglês.

Uma outra virtude da teoria está em apontar para um tratamento composicional do

(presente) perfeito, sugerindo que o perfeito teria algo em comum com o presente, nomeadamente, o tempo, que na sua teoria está traduzido na relação existente entre tempo

de enunciação (S) e tempo de referência (R); mas também teria algo que o distingue do

presente, nomeadamente, o aspecto, que na sua teoria está representado na relação entre

tempo de referência (R) e tempo do evento (E). Segundo esta perspectiva, haveria um

aspecto perfeito que se combinaria com os tempos passado, presente e futuro[[não havia mais?]]. O signicado temporal resultante seria a composição dessas duas categorias

autônomas. Há teorias do perfeito que não esposam esse princípio composicional, adotando uma descrição separada para o presente perfeito, outra para o passado perfeito,

etc. Pode-se imaginar que uma teoria assim estaria motivada pelo fato de que a translação temporal modica as feições do perfeito, ainda que seja por conuir com a forma

morfológica de um outro tempo verbal. Aparentemente, uma teoria não composicional

poderia ter mais sucesso em descrever de forma unicada a totalidade dos valores de uma

forma morfológica, ao passo que uma teoria composicional teria que admitir a homonímia

entre um signicado com componente de perfeito e outro signicado sem esse componente

(por ex.: passado perfeito vs. passado do passado, respectivamente). De qualquer forma,

a composicionalidade é um desiderato da Semântica Formal desde sua constituição e as

teorias mais modernas com que tive contato procuram não só segregar a contribuição aspectual da contribuição temporal, como também interpretam a perífrase característica do

perfeito de maneira composicional, atribuindo um signicado ao auxiliar e um signicado

8

ao particípio passado que, compostos, resultam no signicado da locução verbal.

1.3

Os tipos de perfeito do inglês (Comrie, 1976)

Nem todas as línguas que apresentam o perfeito dispõem de todos os tipos aqui arrolados.

Há também as línguas que apresentam formas especícas para os diferentes tipos. O inglês

apresenta todos os tipos abaixo, expressos a princípio pela mesma perífrase verbal, o que

conduz frequentemente a ambiguidades. A desambiguação pode se dar pelo contexto, pelo

7 As referências ao perfeito em geral aparecerão muitas vezes como que particularizadas ao presente

perfeito (passado composto). Isto porque, tanto no inglês como no português, é só no presente (do

indicativo) que o perfeito aparece mais plenamente caracterizado.

8 Para uma tipologia sucinta de diversas teorias do perfeito, ver Binnick (1991).

15

conteúdo lexical do verbo principal, ou por adjuntos ou partículas adverbiais, muitas bem

estereotipadas (just, ever...) no entorno do verbo.

Perfeito de resultado

No perfeito de resultado, faz-se referência a um estado presente resultante de

um evento passado. (Comrie, 1976)

(2)

He's lost his umbrella.

A princípio, esta sentença, como ocorre com certa frequência em inglês, poderia referir-se

a outros tipos de perfeito. Na leitura de perfeito de resultado, contudo, a sentença só

será adequada se enunciada enquanto o guarda-chuva continua perdido. O guarda-chuva

estar perdido é um estado consequente do evento de perdê-lo. Note-se que a localização

temporal do evento que deu origem ao resultado presente não é denida precisamente

(nem co-textualmente), mas inferida pragmaticamente: a perda do guarda-chuva não

pode ter ocorrido tanto tempo atrás, a ponto de que as consequências de sua perda já não

tenham relevância presente. Com base no preço dos guarda-chuvas, a frequência local de

chuvas, etc. há um período máximo a partir do qual, supor-se-ia que a consequência dessa

perda teria sido cancelada, por exemplo, pela compra de um novo guarda-chuva. Estão

pragmaticamente excluídas situações em que a perda tivesse ocorrido há cinco anos, por

exemplo. O período seria maior se se tratasse de um guarda-chuva de estimação especíco

e insubstituível, caso em que a consequência relevante seria antes a dor da perda do que

a impossibilidade de se abrigar da chuva. É uma particularidade do perfeito do inglês que

a localização temporal do evento (passado) original não pode ser explicitada.

(3)

*He's lost his umbrella last week.

Esta característica faz pensar na centralidade e proeminência da referência ao estado

resultante, face ao evento originário, que caracteriza o perfeito. A relação causal entre

evento originário e estado presente não precisa estar contida na semântica lexical do

verbo principal da perífrase. De fato, este tipo de perfeito é possível com todas as classes

accionais, ao passo que os estados consequentes só estão tipicamente codicados lexicalmente para achievements e certos accomplishments. Os pontos, por exemplo, sabidamente

não têm estados resultantes associados, mas a frase seguinte pode perfeitamente ser um

exemplo de perfeito de resultado (a iteratividade induzida não enfraquece o argumento):

(4)

He has sneezed a lot.

16

Como exemplo, os estados consequentes possíveis são: ele está com o nariz vermelho; os

outros espectadores do cinema em que ele estava encontram-se irritados; não é possível

adiar mais a limpeza do ar condicionado; ele faltou hoje ao trabalho, etc.

Perfeito de experiência

9

O perfeito de experiência

indica que uma situação dada ocorreu pelo menos

uma vez durante um certo tempo do passado que se estende até o presente.

(Comrie, 1976)

O inglês não tem forma especíca que diferencie este perfeito do perfeito de resultado.

10

Contudo, este perfeito ca claramente caracterizado quando a perífrase vem acom-

panhada dos advérbios (partículas) ever ou never. O intervalo de tempo em que se verica

a ocorrência ou não de certo evento termina obrigatoriamente no presente. Seu limite esquerdo pode ser expresso por meio de um adjunto introduzido por since ou sua tradução

canônica portuguesa desde.

(5)

a.

Have you played tennis since last year's tournament?

b.

Você jogou tênis desde o campeonato do ano passado?

c.

Você tem jogado tênis desde o campeonato do ano passado?

(5c) é uma tradução literal de (5a). Enquanto (5a) é um exemplo de perfeito de experiência, (5c) é um perfeito de situação persistente (ver item (7) abaixo). O perfeito

(semântico) de experiência obtém-se em português com o perfeito do indicativo: (5b),

que é, portanto, uma tradução mais adequada de (5a).

Aparentemente, ever tem o efeito de fazer com que o intervalo seja aberto à esquerda

(embora pragmaticamente limitado). Em (6), o período em que se verica se houve ou

não uma situação de skydiving é pragmaticamente limitado à esquerda pelo nascimento

do interlocutor ou pela idade em que praticar skydiving começa a ser uma possibilidade.

(6)

Have you ever skydived?

Mas assim como no perfeito de resultado, não é possível xar precisamente o evento, por

assim dizer, o acontecimento que provoca a mudança de never para ever:

(7)

Sure I have. I've skydived (*as soon as I turned 18)/(*at the age of 40).

9 Comrie: outros termos encontrados na literatura são

perfeito existencial perfeito indenido

e

.

10 Comrie aponta como exceção: He's been to Cuba. (existencial) vs. He's gone to Cuba. (resultado).

17

Perfeito de situação persistente

Este uso se refere a uma situação iniciada no passado e que persiste no presente. (Comrie, 1976)

É uma característica peculiar mas provavelmente não exclusiva do inglês, pois

muitas outras línguas usam o presente neste contexto, como mostram algumas comparações baseadas nos exemplos de Comrie (1976):

(8)

a.

I've waited for three days.

b.

*I'm waiting for three days.

11

12

c.

I've been waiting for three days.

d.

J'attends depuis trois jours.

e.

Ich warte schon drei Tage.

f.

Eu estou esperando há três dias.

g.

Eu esperei três dias.

A escolha dos tempos verbais acima também inclui uma nuance de signicado. Em (8a),

??

a espera pode ter terminado no momento presente ou pode prosseguir em direção ao

futuro; em (8c) a espera obrigatoriamente continua para o futuro.

indica que a espera

pode ou não continuar para o futuro, Mas se a espera tiver chegado ao m no momento

presente, então o tempo deverá ser o pret. perf. do ind. (8g).

Perfeito de passado recente

Em várias línguas, a simples proximidade temporal entre o evento passado e o momento

presente já é suciente para que o evento seja apresentado no tempo perfeito. Embora

no perfeito inglês, como se viu acima, haja uma proibição forte contra a explicitação da

localização temporal do evento passado, são consensualmente aceitáveis sinônimos próxi-

11 Nas seções seguintes, a questão dos perfeitos de situação persistente será retomada. Comrie comenta

que este tipo de perfeito é uma peculiaridade do inglês, mas como se verá, é também o

único

tipo

de perfeito que existe em português. As condições em que ele ocorre em português, contudo, são bem

particulares. Assim, a tradução portuguesa da sentença (8a) (perfeito) é (8f ) ou (8g), que não estão no

perfeito.

12 Uma busca rápida na internet produziu resultados que me parecem interessantes. O verbo

não é favorável à busca porque

for

to wait

é a preposição regida pelo verbo. Mas se buscarmos I'm doing

this for years. e I've been doing this for years. obteremos respectivamente os seguintes números de

ocorrências: 60,2 milhões : 3,050 milhões, que apontam na direção contrária ao que se dizia acima. Mas se

limitarmos a busca a sites do domínio uk, os resultados serão respectivamente: 0,000 : 0,55 milhões; para

o domínio au: 0,000 : 0,254 milhões; para o domínio ca: 0,000 : 0,371 milhões. Parece haver suciente

evidência, portanto, para concluir que há forte aversão à alternativa com presente progressivo, a ponto

pidgin

de caracterizá-la como agramatical em inglês. Os números da busca ilimitada quanto a domínio reetem

um uso do

de base inglesa que é a língua predominante na Internet.

18

mos do advérbio recently. E um marcador bastante característico deste tipo de perfeito é

just.

(9)

(10)

I have recently learned that the match is to be postponed.

(Comrie)

Bill has just arrived.

O intervalo de tempo intercorrente entre o evento e o presente que autoriza ou veda o uso

do perfeito é variável de língua para língua. Dita à tarde, a frase I've been to the doctor

this morning já implica um intervalo de amplitude tal, que divide as opiniões quanto a

sua gramaticalidade entre falantes de inglês. Em espanhol peninsular He ido al médico

esta mañana é pacicamente adequado. Comrie (1976) comenta que é possivelmente esta

a via pela qual o presente perfeito de diversas línguas acabam por ganhar terreno ao

passado simples: a distância admissível entre o presente e o evento passado vai cando

cada vez maior até o ponto em que a proximidade do presente já não tem mais qualquer importância na aplicação do presente perfeito. Quando se atinge esse ponto, como

no francês falado, já se pode, com propriedade, chamar o tempo perifrástico de passado composto ou pretérito perfeito composto, como respectivamente na terminologia

gramatical brasileira e portuguesa.

19

20

Capítulo 2

Caracterização empírica do

pretérito perfeito composto

Diferentemente do que ocorre em inglês, tem havido ainda grande desacordo quanto ao

comportamento distribucional e ao signicado do pretérito perfeito composto (p.p.c.) em

português. Isto é: não há acordo sobre quais são os fatos de língua que cumprem ser analisados e explicados e, a cada novo estudo, é como se se tratasse de uma nova variedade

do português, que apresentasse características próprias do tempo verbal expresso pela

perífrase ter+particípio passado invariável.

Se, por um lado, é certo que o p.p.c., como tudo o mais na língua, estará sujeito

a variações de toda ordem, é necessário que o desenvolvimento da pesquisa sobre essa

forma alcance alguma clareza sobre um núcleo comum de manifestações de fenômenos

discursivos, interpretativos, distribucionais etc. associados a esta forma verbal. Em outras

palavras, e como já claramente manifestou Ilari (2001b), o avanço do tema na área de

semântica formal, depende, em certa medida, de maior desenvolvimento de conhecimento

de cunho descritivo sobre o p.p.c.

Longe de suprir esta falta, mas como passo singelo nesse sentido, esta seção buscará

caracterizar descritivamente alguns fenômenos nos quais o p.p.c. está envolvido, assinalando sempre que possível o acordo ou desacordo com sua caracterização em estudos

anteriores.

Contudo, convém desde já deixar expresso, especialmente para leitores que não tenham alguma variedade do português como língua materna, que não parece haver consciência entre os falantes da comunidade linguística de qualquer discrepância grosseira,

salvo fenômenos puntuais, no uso e na interpretação desta forma verbal, quer em variedades brasileiras, quer na comparação transnacional entre variedades do português. Minha

21

1

convicção

é, portanto, de que a teorização sobre o p.p.c. pode na sua maior parte ser

desenvolvida em grandes linhas para a totalidade das variedades do português, sem nem

mesmo considerar a tradicional distinção português do Brasil/português de Portugal.

2.1

Tempo

2.1.1

Cursividade

Neste estudo, adotar-se-á a posição de que o p.p.c. em português é sempre cursivo,

2

isto

é, localiza temporalmente uma eventualidade num intervalo cuja extremidade esquerda

é um ponto no passado e cuja extremidade direita é o momento da enunciação. Esta é a

caracterização mais básica que poderia receber o p.p.c. português quanto ao seus aspectos

temporais (em contraste com os aspectuais, modais, etc.). A ela referem-se gramáticas

prescritivas e estudiosos da linguagem de antes da constituição da linguística como disciplina cientíca (p.ex. Barbosa (1822); Viana (1903); Boléo (1937) e, mais recentemente,

Ilari (2001b); Schmitt (2001), Medeiros (2015), Oliveira and Leal (2012), Hofherr et al.

(2010), Giorgi and Pianesi (1997), Brugger (1997), por exemplo.

Considerando que este ponto é mais ou menos consensual, seria difícil enumerar todas as obras que o defendem, sendo mais produtivo e factível apontar as poucas vozes

dissonantes identicadas.

Karina Molsing, nos trabalhos de 2006, 2007 e 2010, apresenta os exemplos (1) e (2)

abaixo, aqui ligeiramente modicados para se adequarem a esta exposição. Os exemplos de

(1) têm leitura iterativa e o exemplo (2) é apresentado como exemplo de leitura contínua

(durativa na terminologia da autora e da maior parte da tradição).

(1)

(2)

a.

Eu tenho corrido aqui (ultimamente)/(mas não vou mais).

b.

Eu tenho chegado tarde (ultimamente)/(mas não vou mais).

c.

Eu tenho percebido que está mais magro (ultimamente).

d.

Eu tenho pintado um quadro (ultimamente).

[atividade]

[culminaçao]

3

[culminação ]

[processo culminado]

Eu tenho sido feliz (ultimamente).

[estado]

1 O autor tem português como língua materna e sempre morou e estudou em São Paulo, Brasil, tendo

cursivo

tido contacto familiar com o português falado na região do Porto e Aveiro, Portugal.

2 Vai-se adotar a designação

para indicar a característica de que o evento se estende até o

U-perfect universal

momento de referência. No caso do p.p.c., este momento é idêntico ao da enunciação e coincidente com

perfect

o agora. A literatura costuma designar essa característica de um perfeito como

ou

. Esta designação, contudo, mistura a caracterização nocional (estender-se até o momento de

referência) com a maneira de teorizar sobre a noção (quanticação universal), e por isso será evitada.

3 Perceber poderia ser também um estado, mas o contexto dos exemplos sugerem que a autora se

refere à leitura de culminação neste caso.

22

Estamos de acordo com as intuições da autora quanto ao fato de que as sentenças em (1)

e (2) podem ser empregadas adequadamente em situações em que a eventualidade tenha

cessado (ligeiramente) antes do momento de enunciação. Discordamos, contudo, de que

tais exemplos formem uma categoria semântica distinta da de exemplos como (3), em que

a eventualidade (neste caso, a iteração de chegar tarde ) se estende explicitamente até o

momento da enunciação.

(3)

Tenho chegado tarde desde que entrei na faculdade até hoje.

Esta seção se propunha à caracterização pré-teórica do p.p.c., apresentando fenômenos

pelos quais esse tempo verbal se manifesta. O parágrafo anterior, porém, expõe uma

discordância de Molsing, não quanto a seus julgamentos dos exemplos, mas quanto à

sua explicação deles. Esta intrusão teórica nesta seção é, contudo, justicável, por não

se relacionar a nenhuma minúcia da explicação do fenômeno, mas sim à delimitação das

facetas do signicado verbal de que este estudo não se ocupará.

Assim, a possibilidade de que a eventualidade não se estenda até o momento da

enunciação será tratada como uma questão alheia à semântica propriamente dita do p.p.c.,

dizendo respeito à escolha do p.p.c. para a descrição de um dado estado de coisas. Referese, portanto, ao uso do p.p.c. numa situação enunciativa especíca e ao pareamento de

sentenças com situações do mundo referencial, e não ao signicado invariável que se pode

atribuir ao p.p.c. independentemente do seu contexto de uso. Essa operação se assemelha

à da vericação de valores de verdade, sendo uma operação pragmática, psicológica e

cognitiva que excede o âmbito da semântica teórica. O assunto é pedregoso e comportaria

maior desenvolvimento. Para os ns desta seção, contudo, que visa somente a delimitar de

quais fenômenos linguísticos cumpre à semântica e, em especial, a este trabalho, tratar,

talvez seja esclarecedora uma analogia com o domínio da semântica lexical:

(4)

A: Onde está a bola?

B: Que bola?

A: A bola azul.

Em (4), se a bola de que fala A for uma bola de pintas amarelas sobre um fundo azul

dominante, ou se for uma bola com gomos azuis e pretos, ou se além disso tiver um

emblema de um clube de futebol, nem por isso B estará em diculdades para identicá-la

se a vir. E, se por acaso identicar a bola errada supondo-se que B esteja agindo de

forma conversacionalmente cooperativa, no sentido de Grice , não reclamará com A

por descrever a bola de forma enganosa, atribuindo o adjetivo azul a uma bola que não

o era. Neste exemplo, está claro desde já que não seria possível postular que azul fosse

ambíguo entre os innitos signicados que azul poderia ter, a ponto de recobrir todas as

23

interpretações selecionadas nas innitas situações referenciais e enunciativas em que pode

ser usado. Postular a vagueza do signicado de azul também não seria útil porque se

trataria de uma vagueza de carácter trivial: não há expressão na língua que não seja vaga

em alguma medida, mas capitular a tal vagueza tão principial como ponto de partida

para a teorização é equivalente a negar à semântica teórica qualquer papel na explicação

do signicado linguístico. Já ignorar tal vagueza, como opção metodológica, permite, por

exemplo, apreciar o carácter de tautologia da sentença: Se a bola é azul então a bola não

é preta., que reconhece que a língua dene duas categorias na categorização cor que

são mutuamente excludentes: a propriedade ser-azul e a propriedade ser-preto.

A possibilidade de a sentença no p.p.c. poder ser seguida por uma adversativa como

em (1a) e (1b) é interpretada por Molsing como uma conrmação de sua hipótese de

que a persistência da eventualidade até o momento da enunciação seja tão-somente uma

implicatura, e não uma parte da asserção do p.p.c., pois é característica das implicaturas

a possibilidade de cancelamento, enquanto a tentativa de cancelar uma parte da asserção

conduziria a uma contradição. Entretanto, é preciso ter em conta que há contradições que

também são julgadas adequadas pelos falantes de uma língua. Novamente, uma analogia

com o domínio nominal será esclarecedora:

(5)

[A professora informa à diretora da escola sobre a visita de uma classe de alunos

ao museu:]

a.

[A classe é formada por cerca de 35 alunos.]

Foram todos, só não foram o André e a Mariana.

b. # [A classe é formada por 5 alunos.]

Foram todos, só não foram o André e a Mariana.

Em (5a), todos pode ser usado pragmaticamente para descrever a situação em que quase

todos foram, especialmente se seguido de expressão que torna mais precisa a quanticação

(só não foram...). Conforme a situação se vá afastando de todos, contudo, a sentença

será julgada cada vez menos aceitável, como em (5b), que só seria admissível se a intenção

fosse humorística ou irônica.

Ademais, a aceitabilidade dos exemplos (1a) e (1b) é reduzida com pequenas substituições. Em primeiro lugar, a substituição de mas não vou mais pelo verbo da oração

precedente mas não corro/chego mais. Com estas substituições, os exemplos soam já

mais estranhos. A razão é possivelmente o fato de que não vou mais é tanto forma futura

anômala quanto a presente, uma vez que não se diz *não vou ir mais. Mesmo a última

substituição, porém, não elimina a possibilidade de uma leitura de presente-futuro, que

não traria informações sobre a cursividade ou não do p.p.c. Um adjunto de tempo eliminaria a polissemia do presente do indicativo em relação a presente e futuro, por

24

exemplo atualmente. Esta última substituição torna os exemplos ainda menos admissíveis. A sequência de modicações dos exemplos (1a) e (1b) será resumida em (6) abaixo,

onde o número de interrogações representará a crescente estranheza da sentença.

(6)

a.

?Eu tenho corrido aqui mas não vou mais.

[de (1a)]

b. ??Eu tenho corrido aqui mas não corro mais.

c.???Eu tenho corrido aqui mas atualmente não corro mais.

Molsing, como herança de Iatridou et al. (2001) e Pancheva (2003), refere-se à cursividade como inclusão do ponto de referência (que, no p.p.c. e no present perfect, coincide

com o ponto de enunciação). Entretanto, essa formulação que envolve pontos ou momen-

tos de tempo pode conduzir a diculdades teóricas. Essas diculdades são exemplos das

diculdades apontadas por Klein (1994), ao armar que a modelagem do tempo pelos

números reais introduz estrutura excessiva no conceito de tempo tal como reetido na

língua.

De fato, a língua não conceptualiza a diferença entre os intervalos de tempo

[a, b]

[a, b[, isto é, o intervalo de a a b respectivamente fechado e aberto à direita, onde

[a, b[ = [a, b] − {b}. Do ponto de vista matemático, o comprimento (duração) do intervalo

e

permanece inalterado depois da subtração do ponto extremo direito, mas não faz sentido,

linguisticamente, dizer que uma eventualidade tenha a mesma duração que outra que

se iniciou simultaneamente e se estendeu para além dela. Assim, estender-se ou não até

o momento de referência implica respectivamente não haver ou haver um intervalo de

tempo (por curto que seja) imediatamente antes do agora em que a eventualidade ou

parte dela não exista. Basta que esse intervalo receba qualquer tipo de saliência discursiva

para que as sentenças já soem menos aceitáveis.

(7)

a.

?Eu tenho corrido aqui mas desde ontem não corro mais.

b.

?Eu tenho corrido aqui mas há dois dias não corro mais.

c.

?Eu tenho corrido aqui mas há uma semana não corro mais.

A posição adotada neste trabalho, portanto, será de ignorar para efeitos da teorização semântica o efeito apontado por Molsing nos exemplos (1) e (2), atribuindo-os a

folga pragmática (pragmatic slack) presente nas situações de uso. O grau de folga pragmática pode ser marcado por recursos codicados linguisticamente. O uso do advérbio

ultimamente, nos contextos apontados por Molsing, pode ser considerado um exemplo

dessa marcação, semelhante a em ponto na indicação da hora do dia.

Também Juliana Bertucci Barbosa, nos trabalhos de 2003 e 2008, trabalhos escritos

com base num quadro teórico bastante diverso do adotado no presente trabalho, arma

que:

25

(. . . ) expressar um evento que tem início no passado e se estende/continua até

o presente é simplesmente uma possibilidade que o Pretérito Perfeito Composto deixa aberta, não necessariamente o emprego dessa forma composta

expressa um evento que se estende até o momento presente. (Barbosa (2008),

pág. 95)

Seus argumentos em defesa desta armação têm origens variadas, mas parecem apoiarse mais importantemente sobre o fato de que outros tempos morfológicos portugueses

podem ter o mesmo valor de se estender até o presente. Estes argumentos, contudo,

parecem só reforçar o fato de que o p.p.c. não tem a prerrogativa, dentre os tempos

verbais, de indicar eventualidades iniciadas no passado que se estendem até o presente.

Não é claro como a existência de outros tempos verbais com características semelhantes

poderiam contribuir para negar ao p.p.c. este valor, que estamos chamando de cursividade.

O exemplo que parece condensar mais cabalmente as convicções de Barbosa (2008) quanto

às características temporais do p.p.c. é:

(8)

Tenho escrito a carta.

[Barbosa (2008), pág. 92]

Sobre o exemplo (8), Barbosa arma:

Ao contrário do que postulam Fiorin (1994) e Cano (1998), não necessariamente o evento expresso pelo PPC marca um valor inacabado. [. . . ] o

evento escrever não está obrigatoriamente em curso no momento em que

o falante enuncia a frase (o falante não está necessariamente escrevendo a

carta quando o falante produz essa frase), embora a carta esteja inconclusa.

(Barbosa (2008), pág. 92)

Contudo, o requisito de estender-se até o presente imposto pelo p.p.c. não se aplica

às ocorrências singulares de escrever que se iteram, mas aplica-se sim ao evento plural

único formado pelas iterações de momentos de escrita da carta. Armar que este evento

plural está em curso não depende de que uma das iterações de escrever esteja ocorrendo

no momento da enunciação. Ao contrário: é justo o fato de a carta estar inconclusa

que garante que o evento plural das iterações ainda não se encerrou (pois só se encerrará

quando a carta estiver completa) e, portanto, está em curso no presente, isto é, estende-se

até o presente, contra o que a autora procurava argumentar.

4

Barbosa (2008) cita ainda Comrie (1985) para apoiar sua convicção de que não faz

parte do signicado do p.p.c. a obrigatoriedade de que a eventualidade nele expressa se

estenda até o presente:

4 Estas questões serão retomadas e devem se tornar mais claras na seção 2.1.3, pág. 30, mais adiante.

26

Thus the sentence Ele tem estudado muito ultimamente indicates that he

started studying in the not too distant past, established a habit of studying,

and that this habit has continued up to the present moment although

it may be that the habit has now come to an end, just before the present

moment. Thus the time reference of the Portuguese perfect is past; we need

to identify a point in time in the not too distant past (the verb form does not

further specify which point in time), and a point in time innitesimally prior

to the present moment; the time reference of the Portuguese perfect then

covers the whole span from one of these time points to the other. (Comrie

(1985), pág. 100101)

Como já defendido anterioremente, a falta de um ponto matemático ou geométrico,

equivalente ao passado innitesimal mencionado por Comrie, não descaracteriza a cursividade do p.p.c. Os mesmos argumentos apresentados na discussão de Molsing mais

acima nesta mesma seção (vide pág. 25), aplicam-se, a meu ver, igualmente às observações de Comrie. É de se notar, ainda, que, no mesmo trecho reproduzido acima, Comrie

diz textualmente que this habit has continued up to the present moment, o que parece

sugerir que, tampouco para ele, o fato de o hábito se ter encerrado num instante innitesimalmente passado pode ser tomado como indicação de que a eventualidade deixou de

se estender até o presente.

Quanto aos testes para esta caracterização temporal do p.p.c., parecem ser bastante

triviais, tais como a admissibilidade de adjuntos de localização temporal: Não são admitidos adjuntos de localização temporal que estejam em contradição com a caracterização

temporal do p.p.c., isto é, que posicionem a eventualidade num intervalo que não seja no

passado ou não tenha a extremidade direita no agora.

(9)

a.

* O João tem escrito cartas até a semana que vem.

b.

* O João tem escrito cartas até a semana passada.

c.

* O João tem escrito cartas a partir de agora/hoje/amanhã.

(9a) e (9b) ilustram a violação da condição de que a fronteira direita do evento coincida

com o agora (cursividade ); (9c) ilustra a violação da condição de que a fronteira esquerda

do evento deve estar no passado (estrito). Todas as sentenças de (9) são fortemente

aversivas aos falantes de português do Brasil.

Autores portugueses (Mateus et al., 2003; Oliveira and Leal, 2012, por exemplo) relatam o uso do p.p.c. com referência a um tempo diferente do agora. Em (10a), (10b) e

(10c), o p.p.c. se refere a um tempo futuro; em (10d), refere-se a um momento de referência iterativo. Se observamos, por um lado, que há pouca variedade nos exemplos desses

autores, não nos cabe, por outro lado, conrmar ou não a produtividade, frequência de

27

uso e vitalidade desse uso do p.p.c. em português de Portugal. Não é claro, tampouco, em

que medida a partícula já anteposta ao sujeito é parte obrigatória da construção (uma

vez que todos os exemplos de (19) a contêm). É, porém, bastante segura a armação de

que esse uso é agramatical em português do Brasil contemporâneo, a despeito do fato de

o p.p.c., o presente-futuro e o presente habitual serem de uso corrente nessa variedade de

português.

(10)

a.

5

* Quando a Maria chegar, já o João tem almoçado.

[Oliveira and Leal (2012)]

b.

* Quando a Ana regressar de Groningen, já tu tens acabado a tese.

[Laca (2010)]

c.

6

* Quando a Ana chegar a casa da Maria, já o Rui a tem visitado.

[Mateus et al. (2003)]

d.

* Sempre que a Ana chega a casa da Maria, já o Rui a tem visitado.

[Mateus et al. (2003)]

2.1.2

Duração do evento ou estado

Do fato de a eventualidade expressa no p.p.c. estender-se até o agora, contudo, não decorre que o p.p.c. expresse uma eventualidade que só ocorre nas proximidades do agora.

Em outras palavras, o p.p.c. não traz restrições quanto ao comprimento do intervalo (sua

duração) durante o qual se desenrola iterativamente ou continuamente a eventualidade expressa pelo verbo. Esta caracterização está em desacordo com o defendido para

o português de Natal (RN) em Hofherr et al. (2010) e em acordo com o defendido para

o português de Portugal em Oliveira and Leal (2012). Estas últimas autoras observam

ainda que o p.p.c. não traz, por si só, qualquer asserção sobre a duração desse intervalo,

que, à falta de um adjunto apropriado, terá sua extremidade esquerda indeterminada.

Tanto a liberdade da amplitude admitida para o intervalo da eventualidade quanto a ne-

5 Este tipo de p.p.c. não será mais considerado no resto deste trabalho. Antes de abandonar o assunto,

porém, convém deixar aqui registrado que os autores portugueses que citam tais exemplos armam que

os exemplos em (10) perdem sua leitura iterativa, assim como ocorre com a perífrase de perfeito quando

perfectude

o auxiliar está em qualquer outra forma que não o presente do indicativo. É de se perguntar se o que é

perdido não vai além da iteratividade, englobando qualquer traço de

ter+part.pass.inv.

. A conrmar-se a descrição

dos mencionados autores, é como se a presença ou ausência de perfectude no signicado da perífrase

se vinculasse diretamente com o agora, independentemente da sua manifestação

morfológica. De fato, a leitura em português de Portugal de exemplos como (19) parece ser, com base

no que se pode depreender de comentários encontrados nos textos, não uma das leituras de perfeitos

pretérito

perfeito

não-cursivos disponíveis em inglês (de resultado, de passado recente, de experiência), mas uma leitura

de simples anterioridade, isto é, uma leitura de

pret.+perf., também em português do Brasil.

(não de

), como a que se observa no

6 Laca (2010) aponta este exemplo como inaceitável. Oliveira and Leal (2012) o reproduz para defender

que é perfeitamente aceitável em português de Portugal.

28

cessidade de adjuntos para a xação de sua fronteira esquerda valem tais e quais para o

português do Brasil e são exemplicados pela sentença (11) abaixo, que se pode combinar

com qualquer um dos adjuntos entre parênteses ou com nenhum deles.

(11)

(X∅/XNos últimos anos/XNas últimas semanas/XNos últimos minutos,)

o mar tem chegado até ao paredão.

[Oliveira and Leal (2012)]

Embora o comprimento do intervalo por que se estende a eventualidade não esteja sujeito

a restrições impostas diretamente pelo p.p.c. em si, há restrições que se originam da incompatibilidade entre, por um lado, a conformação temporal própria das eventualidade

expressas no p.p.c. e, de outro, dados relativos à dinâmica das eventualidades e sua interconexão, pertencentes ao conhecimento de mundo tal como compartilhado pelos falantes

da língua.

(12)

a. # A Rosa tem feito viagens internacionais há um dia.

b. # A seleção natural tem aprimorado o genoma humano na última semana.

A sentença (12a) é inadequada, não por uma restrição atribuível ao p.p.c. em si, mas pelo

conito entre, por um lado, a exigência (neste caso, aspectual, vide seção 2.2 abaixo) do

p.p.c. de sucientes iterações para que tais iterações se congurem como um hábito e, por

outro lado, o dado de conhecimento compartilhado de que (ao menos se partindo de uma

cidade como São Paulo) qualquer viagem internacional já tomará mais do que um dia.

O exemplo (12b) reforça o mesmo ponto, mas numa escala temporal mais ampla. Neste

caso, estão em jogo, de um lado, a mesma restrição do p.p.c., relativa à necessidade de

conguração de uma habitualidade e, de outro, dados de conhecimento compartilhado

entre falantes sobre a dinâmica da evolução das espécies.

Em consonância com o propósito desta seção, de caracterizar empiricamente o p.p.c.

em comparação com outras caracterizações anteriores, convém ainda enfatizar que as

sentenças apresentadas por Hofherr et al. (2010) como inaceitáveis para o português

nordestino são perfeitamente adequadas para o português de São Paulo e, acreditamos,

para qualquer português que se pudesse intitular padrão do Brasil, tal como o reetido

nas redes nacionais de televisão, por exemplo:

(13)

a.

b.

c.

XEu tenho feito as camas desde as oito da manhã

XEla tem perguntado por você toda a manhã.

XMaria tem tossido muito desde ontem.

[todas as sentenças estão marcadas # em Hofherr et al. (2010)]

29

2.1.3

Efeitos de sobrevivência e repetibilidade

Em inglês, é muito conhecido o exemplo (14), atribuído a Chomsky (1970), que ilustra a

impossibilidade do uso de present perfect quando o sujeito da oração não está mais vivo.

Tais efeitos recebem a designação de lifetime eects, que será traduzida como efeitos de

sobrevivência.

(14)

a. # Einstein has visited Princeton.

b.

Princeton has been visited by Einstein.

Em contraste com (14a), é aceitável a sentença (14b), supostamente descritiva do mesmo

estado de coisas. A readequação da sentença (14a) por meio da demoção do agente para

um constituinte não topicalizado poderia sugerir que somente o participante topicalizado

desencadeia o efeito de sobrevivência, isto é, que bastaria que o participante topicalizado estivesse vivo para que a sentença fosse adequada no present perfect. Entretanto, o

processo exemplicado em (14) não pode ser generalizado.

(15)

[As sentenças abaixo, ditas depois do encerramento da exposição.]

a. # He hasn't seen the Abaporu at the Tarsila do Amaral exhibition.

b. # Have you visited the exhibition?

[McCawley (1971)]

Embora, nos exemplos (15), o ente não sobrevivente (a exposição) compareça respectivamente como adjunto (15a) e objeto direto (15b), ainda assim as sentenças são inade-

7

quadas em razão do efeito de sobrevivência.

Estas observações sugerem, portanto, que

o requisito imposto pelo present perfect de sobrevivência dos participantes da eventualidade no agora necessitaria ser substituído por um requisito mais geral que o abarcasse,

tornando-o redundante. Tal requisito é chamado de repetibilidade e se consubstancia na

necessidade de a eventualidade poder ser repetida no agora. A não sobrevivência de

um participante é evidentemente um caso especial de não-repetibilidade. Entretanto, a

satisfação deste requisito de repetibilidade pode não estar estritamente relacionado com

a sobrevivência dos participantes da eventualidade.

(16)

a. #[Antônio foi encarcerado ontem para cumprir uma pena de anos.]

O Antônio tem-me visitado.

7 A possibilidade de readequação de uma sentença no

present perfect

perfeito de experiência

ao menos em parte, ao fato de o exemplo (14) corresponder a um

curriculum vitae

vide

por meio da passivização se deve,

em inglês (

seçao 1.3). Esse tipo de perfeito, inexistente em português, tem um efeito semelhante ao de se acrescentar

um novo item ao

do agente. No caso em questão, é como se Einstein passasse a ter

# Einstein is rather short.

a propriedade ter-visitado-Princeton. Contudo, tanto em inglês como em português, é inadequado

enunciar características de pessoas já falecidas no tempo presente:

30

b. #[O batizado foi ontem.]

Temos pensado tanto num nome de menina. . .

8

As sentenças de (16) permanecem inadequadas mesmo que todos os participantes estejam

vivos no agora. A inadequação advém, em (16a), do fato de Antônio não poder mais

fazer, no agora, as visitas que vinha até então fazendo, e, em (16b), da impossibilidade

de se continuar a cogitar sobre alternativas de nomes, depois de o nome já ter sido xado

denitivamente.

Assim como o present perfect,também o p.p.c. impõe o requisito da repetibilidade,

como se pode vericar pelo exemplo (16). Todavia, a existência do requisito de repetibilidade parece menos surpreendente em português do que em inglês, já que, como visto

na seção 2.1, o p.p.c., desde o princípio em contraste com o present perfect já se

restringe à expressão situações que persistem até o agora (correspondente à leitura de

perfeito de situação persistente do inglês, vide 1.3). Diante disto, é de se perguntar se o

requisito de repetibilidade não seria redundante para p.p.c., em face da restrição de persistência da eventualidade até o agora. A discussão desta questão não tem lugar neste

capítulo sobre a caracterização empírica do p.p.c. Para já, bastará salientar a diferença

existente entre os dois requisitos por meio de um exemplo:

(17)

Tem havido congestionamentos na Rodovia do Imigrantes nos últimos meses.

[iterativo]

Em (17), considere-se que há, por um lado, os múltiplos eventos dos congestionamentos individuais, cada um com sua duração própria, e, de outro lado, a sequência dos

congestionamentos que se estende pelos últimos meses. O requisito de persistência da

eventualidade até o agora, próprio do p.p.c., recai sobre a sequência dos congestionamentos; o requisito de repetibilidade recai sobre os congestionamentos individuais. De

fato, (17) seria perfeitamente adequada se dita num momento em que não há congestionamento, mas isto não signicaria a violação do requisito de persistência da sequência

de congestionamento até o agora. De fato, a eventualidade estado-iteração da sequência

dos congestionamentos tem uma conformação que admite lacunas. O agora pode simplesmente coincidir com uma dessas lacunas sem que isso signique obrigatoriamente o

término da sequência (que estamos chamando informalmente de estado-iteração). Quanto

à repetibilidade, imagine-se que um túnel ruiu e terá de ser reconstruído numa obra que

8 Aos leitores de língua materna portuguesa a quem as sentenças (16) pareçam adequadas, talvez

vinha-me visitando. b) X Vínhamos pensando tanto em nomes de menina...

o cotejo com as seguintes sentenças os faça concordar com o juízo de inadequação: a)

X

O Antônio

O fato de a impossibilidade

de repetiçao ter começado a vigorar recentemente (ontem) pode confundir os julgamentos mas, assim

como na argumentação em defesa da cursividade do p.p.c. (seção 2.1.1), atribuímos este efeito a folga

pragmática.

31

levará meses. Neste caso, a estrada será bloqueada e nenhum veículo circulará mais por

ela, tornando os congestionamentos irrepetíveis no agora. Nesta situação, a enunciação

da sentença (17) passará a ser inadequada de pronto pela impossibilidade da repetição

de congestionamentos.

Evidentemente, também a sequência de cogestionamentos terá deixado de estender-se

até o agora. Em suma, para o p.p.c., a falta da repetibilidade (dos eventos reiterados)

no agora acarreta a falta da persistência (da iteração) até o agora. A questão será

reexaminada no capítulo 4, mas a manutenção das duas restrições separadas é conveniente

para a comparabilidade entre as línguas.

2.2

2.2.1

Aspecto

Geral

Esta seção se refere à caracterização do p.p.c. quanto ao aspecto, concebido de forma larga,

como a organização temporal interna da eventualidade (Comrie, 1976). Esta concepção

não é compatível com a concepção de aspecto das teorias neo-reichenbachianas. Naquelas

teorias neo-reichenbachianas que consideram momentos no tempo, o aspecto é denido

como a relação de precedência ou sucessão temporal entre o momento de referência e o

momento do evento. Pode-se dizer que, nesse tipo de teoria, há uma redução do aspecto

a relações temporais, e esta noção de aspectualidade tem muito pouco em comum com a

concepção larga de aspectualidade adotada nesta seção. Nas teorias neo-reichenbachianas

que consideram intervalos de tempo, o aspecto é denido, para além das relações de

precedência, também por meio de relações de continência entre o intervalo de referência

e o intervalo da eventualidade. Este último tipo de teoria já capta alguns elementos da

concepção nocional de aspectualidade que serve de base a esta seção, mas esses elementos

são ainda insucientes para a caracterização do p.p.c. por não contemplarem a maneira

da duração: se contínua ou iterativa.

9

Em primeiro lugar, como se depreende da caracterização temporal do p.p.c. da seção anterior, é preciso dizer que por essa forma verbal não se expressam eventualidades

pontuais (a menos que iteradas). Essa restrição decorre diretamente da caracterização

temporal do p.p.c. (vide seção 2.1 acima), pois a fronteira esquerda do tempo da eventualidade deve estar no passado estrito e a fronteira direita deve coincidir com o agora

(isto é, o presente estrito). Disto resulta que não se pode exemplicar a agramaticalidade de eventualidades caracterizadas aspectualmente como pontuais no p.p.c. que já

9 Convém enfatizar mais uma vez que a terminologia aqui adotada diverge da adotada em boa parte

contínuo

não-pontual

da literatura em português sobre o tema. O termo durativo tradicionalmente costuma ser usado para

signicar

(Ilari, 2001b, por exemplo). Aqui, durativo é simplesmente

32

.

não estejam em violação dos requisitos temporais. O exemplo (18) abaixo ilustra não só a

impossibilidade de eventualidades pontuais (uma ocorrência única), como uma restrição

do p.p.c. mais geral do que essa, qual seja: a impossibilidade de eventualidades repetidas

um número denido qualquer de vezes. [[voltaremos à questão mais adiante]]

(18)

Ele tem tido diculdades (*uma única vez)/(*200 vezes).

As eventualidades, portanto, extensas (não pontuais) expressas pelo p.p.c. podem ser

contínuas, como nos exemplos (19), ou iterativas, como nos exemplos (20). A manifestação

da maneira de duração está relacionada com a classe accional do verbo (Ilari (2001b),

Hofherr et al. (2010), etc.), mas a classe accional não determina totalmente essa maneira

de duração.

(19)

a.

O João tem sido feliz na Europa.

[estado, contínuo]

b.

A paciente tem-se empenhado muito na última meia hora, mas pelo visto

teremos mesmo que recorrer a uma cesariana.

(20)

a.

A Maria tem chegado em primeiro lugar.

b.

O João tem ido à escola de ônibus.

c.

O menino tem espirrado desde ontem.

[processo, contínuo]

[culminação, iterativo]

[processo culminado, iterativo]

[ponto, iterativo]

Por denição, as eventualidades télicas não admitem leitura contínua no p.p.c., suscitando, portanto, sempre interpretações iterativas.

10

As eventualidades atélicas admitem

a leitura contínua, mas podem ter leitura iterativa também. Em resumo, as eventualidades télicas (culminações e processos culminados, respectivamente exemplos (20a) e (20b))

têm leitura exclusivamente iterativa no p.p.c. Em contraste, a atelicidade de um predicado atélico (estados e processos, respectivamente exemplos (19a) e (19b)), por si só, não

exclui nem leituras iterativas, nem contínuas.

(21)

a.

O Pedrinho tem estado triste (na saída da escola).

b.

A Helena tem corrido (à noite).

[estado, iterativo]

[processo, iterativo]

(21) exemplica a leitura iterativa das classes atélicas no p.p.c. Os adjuntos deixam clara a

iteratividade, mas não são necessários para a obtenção da leitura iterativa. As versões das

sentenças sem os adjuntos são bem formadas e pragmaticamente adequadas, ainda que a

10 Dados um predicado verbal lexical

P

de classe accional primária (excluídas, portanto, as classes

P (e0 ) é

00

verdadeiro, diz-se que P é télico se existe uma eventualidade e , tal que e é um subevento de e e P (e )

0

é falso. Ora, a leitura contínua se caracteriza pela ausência de interrupções da eventualidade e . Assim,

00

00

não poderia existir um subevento e tal que P (e ) fosse falso, contrariamente ao que exige a denição

derivadas, tais como progressivos, frequentativos e habituais) e uma eventualidade

00

00

e0 ,

tal que

0

de predicado télico. A conclusão é que não há leitura contínua possível do p.p.c. para predicados télicos

(não-derivados).

33

omissão do adjunto pareça afetar os dois exemplos de forma diferente. Fora de contexto,

como sentenças isoladas, (21b) soa estranha sem o adjunto e (21a) ca perfeitamente

normal. Quanto à iteratividade da leitura, (21b) permanece preferivelmente iterativa mas

(21a), talvez com variações de informante para informante, passa a ser vaga quanto à

distinção iterativo/contínuo.

No interesse de deixar claros os fatos da língua considerados neste trabalho, convém

neste ponto enfatizar que não julgamos como exemplo de leitura contínua a sentença

frequentemente citada (22a). Para efeitos deste trabalho, (22a) será considerada, quando

muito, uma sentença vaga quanto à distinção iterativo/contínuo, mas a interpretação mais

imediata, talvez com variações entre falantes individuais, é uma leitura oscilante, em que

João está enfermiço, ora mais, ora menos doente. A interpretação de (22a) contrasta com

a de (22b), em inglês, que, com um adjunto obrigatório, tem leitura contínua.

11

Sendo

assim, a tradução mais adequada de (22b) para o português é (22c) e não (22a). Uma

sentença como (22d), formulada com o tempo morfologicamente análogo ao de (22c), é

uma sentença agramatical em inglês, embora muito encontrada entre falantes de inglês

como língua segunda (vide seção (7) e nota de rodapé 12, Cap. 1).

(22)

a.

O João tem estado doente desde a semana passada.

b.

John has been sick since last week.

[contínua]

c.

O João está doente desde a semana passada.

[contínua]

d.

[iterativa ou oscilante]

* John is sick since last week.

Em resumo, para efeitos deste trabalho, a sentença (22b) será considerada um exemplo

de leitura contínua do present perfect ; a sentença (22a) não é um exemplo de leitura

inequivocamente contínua do p.p.c., embora frequentemente citada como tal (Molsing

(2010); Oliveira and Leal (2012); Medeiros (2015), inter alios ).

Determinar quais são os ingredientes linguísticos e situacionais que levam a uma ou a

outra leitura, nos casos em que ambas são admitidas (eventualidades atélicas), é uma das

principais questões teóricas em torno do p.p.c. Ilari (2001b) alude a uma disputa teórica

histórica entre Boléo (1937) e Viana (1903) sobre a natureza do p.p.c., se contínua ou

iterativa (vide 3.1, pág. 41). Aqui a atenção está voltada para os fatores que determinam

ou favorecem uma ou a outra leitura.

11 A rigor, Dowty propôs que orações como (22b) são ambíguas entre uma leitura cursiva e uma leitura

menos uma ocasião em que John esteve doente.

não-cursiva. A leitura não-cursiva poderia ser parafraseada como:

Dentro da última semana, houve pelo

Todavia, as leituras não-cursivas do inglês não estão

sendo consideradas para ns de contraste, pois essas leituras são inexistentes em português (cf. 2.1,

pág. 22). Segundo Dowty, somente as sentenças como (22b) com o adjunto de tempo preposto ao sujeito

são inambiguamente cursivas. Estas observações de Dowty, embora não gozem de unanimidade, são

largamente aceitas por grande número de autores.

34

A seguir, algumas observações empíricas (embora não estatisticamente validadas) sobre a seleção da leitura iterativa ou contínua.

Inicialmente, cabe apontar explicitamente que os julgamentos relativos às duas alternativas de interpretação do p.p.c. estão sujeitos a grande instabilidade. Tanto há desacordo entre informantes em relação à leitura de determinadas ocorrências do p.p.c., quanto

há hesitação individual dos falantes na classicação das ocorrências entre iterativas ou

contínuas. À primeira vista, é intrigante observar tal utuação entre duas categorias semânticas costumeiramente tratadas como mutuamente excludentes. Propomos que essa

aparente falha na obtenção de juízos claros sobre a distinção iterativo/contínuo seja valorizada como informativa do funcionamento da língua, levantando a seguinte hipótese: o

p.p.c. com verbos atélicos não é somente vago no sentido de que seu signicado não

é totalmente especicado gramaticalmente, mas o p.p.c. pode também ser interpretado

vagamente, numa leitura que é, portanto, indeterminada entre iterativa e contínua . Tal

indeterminação não precisa ser resolvida (pragmaticamente) de imediato na interpretação

das sentenças que contêm um verbo atélico no p.p.c.

As leituras iterativas e contínuas são favorecidas ou desfavorecidas, tanto por fatores

gramaticais quanto pragmáticos. Dentre os fatores gramaticais, encontra-se a já citada

distinção de classe aspectual télico/atélico, uma vez que, a depender dessa categorização

gramatical, o predicado terá interpretação obrigatoriamente iterativa (télicos) ou não (atélicos). Dentre os predicados atélicos, a obtenção de leitura iterativa ou contínua é, por sua

vez, novamente favorecida ou desfavorecida por fatores gramaticais e pragmáticos: dentre

os fatores gramaticais estão, por exemplo, a seleção da cópula entre ser/estar(/car) em

predicados nominais:

(23)

a.

Ele tem sido feliz.

b.

Ele tem estado feliz.

A cópula com ser, (23a), tende a expressar propriedades mais permanentes do sujeito;

as cópulas com estar (23b), tendem a expressar estados mais passageiros. Em consonância com esses signicados, (23a) tende a ter leitura contínua e (23b), leitura iterativa.

Contudo, esta distinção gramatical é somente um dos fatores que contribuem para a interpretação do p.p.c. A atuação de outros fatores, poderia contrariar a inuência da classe

da cópula.

(24)

a.

b.

12

Ele tem sido feliz nos seus sucessivos casamentos.

? Ele tem estado feliz desde que

lhe administraram os sedativos.

12 Não estamos considerando

seus comentários à imprensa.

ser feliz

como

ser bem sucedido numa decisão

35

, como em:

Ele foi feliz nos

Em (24a), a interpretação se torna decididamente iterativa pela explicitação da sucessão

de estados de felicidade por meio de um adjunto de tempo. Em (24b), como já comentado

para (22a), embora o adjunto propicie uma leitura contínua, tende-se a supor que haja

alguma oscilação no estado de felicidade. Para a diculdade de obtenção de uma leitura

decisivamente contínua neste caso, devem estar contribuindo: a cópula estar (em vez de

ser); o fato de que feliz é graduável e não categórico. Pode-se estar mais ou menos feliz;

ao passo que não se pode estar em maior ou menor medida em casa ou, ainda, mais ou

menos grávida. Este é um efeito que se deve observar de forma generalizada em cópulas

estar, que deve relacionar-se à competição com o presente do indicativo (p.i.).

2.2.2

Fatores que contribuem para a interpretação do

perfeito composto

pretérito

quanto à distinção iterativo/contínuo

Dentre os fatores que podem contribuir para uma ou outra leitura, podemos citar (nem

todas serão desenvolvidas):

Seleção do verbo de ligação ser/estar(/car) em sentenças de predicado nominal

Adjuntos de tempo e modo

Inferências baseadas na distinção processo/estado

Inferências baseadas na dinâmica dos eventos e estados envolvidos no discurso

Inferências baseadas no imbricamento na argumentação

Gradabilidade do predicado lexical

Seleção do verbo de ligação ser/estar(/car) em sentenças de predicado

nominal

A sintaxe de certas línguas dentre elas o português e o inglês, mas não, por exemplo,

o japonês exige a mediação de um verbo de ligação em todas as orações nominais.

A seleção de um certo verbo de ligação, em detrimento de todos os demais de que a

língua disponha, contribui, via de regra, signicados diversos à interpretação da oração,

por exemplo, nas categorias de pluracionalidade, evidencialidade, aspecto, modalidade,

tempo, etc., além de outras sinalizações pragmáticas.

É razoável supor, por outro lado, que as línguas que porventura apresentam tal requisito sintático forçosamente disponham também de recursos que permitam que a satisfação

desse requisito, puramente sintático, não tenha reexos semânticos sobre a interpretação

da oração que contrariem a conveniência comunicativa. Em outras palavras, as línguas

que exigem verbos de ligação devem dispor de verbos de ligação não-marcados seman-

36

ticamente, isto é, com conteúdo semântico relativamente reduzido (senão nulo), apenas

13

para a satisfação do requisito sintático.

(25)

a.

Ele continua triste.

b.

Ele anda triste.

c.

Ele acaba triste (depois de cada tentativa.)

d.

Ele está/é triste.

O exemplo (25) contém sentenças que só diferem entre si pela seleção do verbo de ligação,

aqui entendido, de forma larga, como o verbo que exerce a função de medear sintaticamente a predicação do sujeito pelo adjetivo do predicado. (25a), (25b) e (25c) ilustram

verbos de ligação marcados, que contribuem, grosso modo, o signcado, respectivamente,

de: pressuposição de ocorrência do mesmo estado de coisas anteriormente; habitualidade

e resultado. (25d) ilustra o uso dos verbos de ligação da maior vagueza possível de que

dispõe o português para esta situação (não-marcados). Como triste admite tanto leitura

em nível de indivíduo quando em nível de estágio, a seleção de ser ou estar terá reexo

na interpretação, que será em nível de estágio com estar e em nível de indivíduo com ser.

O arrazoado do parágrafo anterior permite a seguinte conclusão, que será nalmente

relevante para o assunto desta seção, qual seja, a interpretação do p.p.c.: o grau mínimo

de conteúdo semântico que pode ser aportado à interpretação da oração por um verbo de

ligação é variável de língua para língua. Em inglês, o verbo de ligação não-marcado por

excelência é o verbo to be ; já em português, todas as orações nominais terão, a princípio,

de selecionar entre ser e estar (ou, eventualmente, car ). Tal seleção de verbos pode

efetivamente marcar ou não uma distinção semântica. Essa distinção semântica é

semelhante à consagrada distinção entre predicação em nível de indivíduo e predicação

em nível de estágio (Carlson, 1977). Em outras palavras, nos casos em que a seleção

entre ser e estar tem relevância interpretativa, a ser corresponderá uma signicação de

predicação em nível de indivíduo e a estar corresponderá uma signicação de predicação

em nível de estágio. Nestes casos, ainda, não haverá, em português, como construir a

13 Em russo, a cópula não é pronunciada em sentenças ativas no tempo presente; e em turco, a cópula

não é pronunciada para a 3ª pessoa do singular em sentenças ativas no tempo presente. A possibilidade

default