A RELAÇÃO ENTRE O ANTROPÓLOGO E AS POLÍTICAS INDIGENISTAS

DO ESTADO NO BRASIL, NO CANADÁ, E NA AUSTRÁLIA.

Stephen Grant Baines1

Resumo

Examinam-se as maneiras em que os/as antropólogos/as que realizam pesquisas junto a

povos indígenas em três Estados nacionais apresentam sua relação com o Estado,

sobretudo no que se trata de políticas indigenistas. Desde o crescimento de movimentos

políticos indígenas a partir da década de 1970, a globalização de políticas econômicas

por meio de acordos transnacionais que atingem diretamente os territórios indígenas, e a

consolidação de direitos internacionais sobre povos indígenas e tradicionais, reformas

constitucionais e políticas de pluralismo cultural, o papel do/a antropólogo/a vem

mudando de forma acelerada. De intermediários e porta-vozes entre povos indígenas e

representantes de Estados e empresas nos anos 1960 e 70, o papel do/a antropólogo/a

passou a ser de assessor/a, consultor/a e colaborador/a, além de pesquisador/a. Analisase o papel do/a antropólogo/a no contexto de três Estados nacionais diferentes de

colonização europeia, de forma comparativa, ressaltando tanto processos globais quanto

processos locais que interagem em contextos nacionais diversos. Comparam-se as

maneiras em que os antropólogos/as apresentam seus papéis em relação ao Estado. No

Canadá muitos/as antropólogos/as afirmam a dificuldade de admitir a existência de um

estilo propriamente canadense de etnologia indígena, ou mesmo de antropologia, tão

forte é a presença da antropologia americana (com influências também da Grã-Bretanha

e da França). Na Austrália, uma influência predominantemente americana e britânica na

antropologia caracteriza a maneira em que os etnólogos apresentam seu trabalho com a

presença de uma ambiguidade entre o/a etnólogo/a como membro/a da nação australiana

e como pesquisador/a comprometido/a com o destino dos povos indígenas com quem

trabalha. No Brasil, existe uma identificação entre o papel do antropólogo no processo

de construção do Estado nacional (PEIRANO, 1991; RAMOS, 1990), e um estilo de

etnologia designada pelos praticantes como engajado ou ativista (MELATTI, 1984;

RAMOS, 1990).

Palavras-chave: antropologia; políticas indigenistas; Estados nacionais; contextos

nacionais.

1

Professor Associado 4, Departamento de Antropologia, Universidade de Brasília (UnB); Pesquisador 1A

do CNPq.

Introdução

Examinam-se as maneiras em que os/as antropólogos/as que realizam pesquisas junto a

povos indígenas em três Estados nacionais apresentam sua relação com o Estado,

sobretudo no que se trata de políticas indigenistas. Desde o crescimento de movimentos

políticos indígenas a partir da década de 1970, a globalização de políticas econômicas

por meio de acordos transnacionais que atingem diretamente os territórios indígenas, e a

consolidação de direitos internacionais sobre povos indígenas e tradicionais, reformas

constitucionais e políticas de pluralismo cultural, o papel do/a antropólogo/a vem

mudando de forma acelerada. De intermediários e porta-vozes entre povos indígenas e

representantes de Estados e empresas nos anos 1960 e 70, o papel do/a antropólogo/a

passou a ser de assessor/a, consultor/a e colaborador/a, além de pesquisador/a. Analisase o papel do/a antropólogo/a no contexto de três Estados nacionais de colonização

europeia (CARDOSO DE OLIVEIRA, 1988, 1998) de forma comparativa, ressaltando

tanto processos globais quanto processos locais que interagem em contextos nacionais

diversos. Comparam-se as maneiras em que os/as antropólogos/as apresentam seus

papéis em relação ao Estado. Apesar de óbvias diferenças em suas histórias e culturas,

os estilos de antropologia que se fazem no Brasil, no Canadá e na Austrália podem ser

considerados “periféricos”, no sentido dado por Roberto Cardoso de Oliveira, distintos

dos “países de centro, i.é. aqueles países onde a Antropologia, enquanto disciplina

científica e acadêmica havia originalmente surgido e consolidado [...] os Estados

Unidos, a Inglaterra e a França” (1988, p. 144).

Para abordar a etnologia indígena nestes três países é imprescindível examinar a

antropologia dentro do seu contexto histórico em cada Estado nacional e a partir das

representações que os/as antropólogos/as que realizam pesquisas com povos indígenas

apresentam sobre o trabalho do/a antropólogo/a. Ao refletir sobre o estilo de etnologia

indígena que se faz no Brasil, Alcida Ramos constata que "o enfoque privilegiado da

etnologia brasileira em relações interétnicas é [...] relacionado a um interesse social e

um contexto histórico específico” (1990, p. 453). A autora também argumenta que este

enfoque “é associado a uma atitude de compromisso político para a defesa dos direitos

dos povos pesquisados” (1990, p. 453). Ao tentar caracterizar o ethos etnológico

brasileiro, Ramos cita Mariza Peirano, que relaciona “o estilo particular de antropologia

que se pratica no Brasil às raízes do movimento modernista da década de 1920 e ao

esforço para construir uma nação brasileira. A responsabilidade dos intelectuais era de

construir uma identidade nacional baseada no que era „nativo‟” (RAMOS, 1990, p.

455). Ao se dirigir, em artigo sobre o estilo de etnologia que se faz no Brasil, a

leitores/as norte-americanos/as, Ramos apresenta os mundos antropológicos em

tradições anglo-americana e latina, lembrando também que, no Brasil, “a condição de

colonizado moldou o estilo de pensamento social específico da inteligência brasileira”

(1990, p. 456). A mesma autora acrescenta que, “a hegemonia de ideias, atitudes, e

modas euro-americanas que direta ou indiretamente invadem as mentes da população de

países como o Brasil, que, neste aspecto, não é diferente de outras nações latinoamericanas”, o que conduz “à reação contra isso na forma de uma postura crítica em

relação a coisas hegemônicas [...] muitas vezes, porém nem sempre, de inspiração

marxista, o que teve o efeito de um afastamento do estilo positivista das ciências sociais

norte-americanas e britânicas” (1990, p. 456). Ramos enfatiza que, apesar do seu "sabor

próprio", a antropologia que se faz no Brasil é de nível internacional, “Falamos a língua

franca da teoria antropológica, mantendo o nosso sotaque forte e distinto” (1990 , p.

456). Sugere, também, esta autora “a possibilidade de que a natureza do trabalho

acadêmico no Brasil permita maior liberdade de ação que no ambiente antropológico do

mundo anglo-saxão” (1990, p. 455).

Em contraste com a antropologia no Brasil que foi implantada nas universidades em um

período histórico que coincidia com esforços por parte dos intelectuais do país de

construir uma nação brasileira, na Austrália, desde a implantação de antropologia como

uma disciplina acadêmica na Universidade de Sydney em 1926, por A. R. RadcliffeBrown, até a década de 1970, os antropólogos que trabalhavam na Austrália viam a

disciplina como uma extensão da antropologia britânica, o que reflete a maneira em que

pensavam a respeito do país. Comenta Trood (1990, p. 89) que quando se criou a

Commonwealth da Austrália em 1901, seus líderes políticos não consideravam

seriamente a possibilidade de seguir uma política de relações exteriores independente da

Grã-Bretanha, e cita o primeiro ministro da nova nação, Edmund Barton para quem “a

política de relações exteriores (australiana) é do domínio do Império (britânico)”, o que

Trood afirma ser o consenso da maioria dos australianos daquela época. Durante várias

décadas, a Austrália definia seu lugar em assuntos internacionais com referência ao

status do seu país como parte do Império Britânico mais do que como um país

autônomo e independente dentro do sistema internacional, uma situação muito diferente

daquela do Brasil e em que não cabia uma ideologia de construção de uma nação

independente. Na primeira metade do século XX, a antropologia que se fazia na

Austrália deve ser examinada dentro deste contexto. A constituição da Commonwealth

da Austrália foi elaborada em 1891, submetida a dois plebiscitos populares em 1898 e

1899, e aprovada em 1900, tornando-se a Austrália uma nação independente quase 80

anos após a independência do Brasil.

A partir da II Guerra Mundial, quando os australianos se sentiram abandonados pela

Grã-Bretanha e salvos, pela intervenção americana, de uma possível invasão do Japão,

houve um movimento para repensar a tradição cultural e politica britânica, até então,

arraigadas na Austrália. Em 1954, com a criação da South East Asia Treaty

Organization (SEATO) contra a expansão comunista, o governo australiano se alinhou

aos principais aspectos da política exterior norte-americana e a partir do momento em

que as forças navais do Reino Unido se retiraram do “leste de Suez”, a influência

britânica foi em grande parte substituída pela influência estadunidense na Austrália

(BAINES, 1995). A crescente influência dos Estados Unidos da América nas esferas

políticas, econômicas e ideológicas repercutiu-se na antropologia, redefinindo o estilo

de antropologia naquele país e a estrutura dos departamentos de antropologia nas

universidades, sobretudo a partir dos anos 1980. Nas pesquisas realizadas na Austrália

em 1992 (BAINES, 1995) e 2010, vários/as antropólogos/as afirmaram que a

antropologia que se faz seria caracterizada melhor como “semiperiférica”, no sentido

usado por Cardoso de Oliveira (1988, p. 143-159) ao se referir às “antropologias

periféricas”. A antropologia que se faz na Austrália pode ser considerada uma

antropologia que surgiu e se consolidou como disciplina acadêmica dentro do contexto

da “construção do império” (STOCKING JR., 1982) britânico e a posterior expansão do

império estadunidense, mais do que uma antropologia que se desenvolveu no contexto

da “construção da nação”, o que reforça ainda mais sua caracterização como

“semiperiférica”.

No Canadá, país de antiga colonização britânica e francesa, a antropologia foi

implantada nas universidades com uma influência predominante dos Estados Unidos da

América. Em pesquisas realizadas em centros de etnologia indígena no Canadá em 1995

(BAINES, 1996), 2002 e 2009, muitos/as antropólogos/as afirmaram a dificuldade de

admitir a existência de um estilo propriamente canadense de etnologia indígena, ou

mesmo de antropologia, tão forte é a influência da antropologia americana (com

influências também das antropologias britânica e francesa), com uma aspiração

compartilhada de estar realizando uma antropologia internacional.

A antropóloga, Vered Amit, afirma que “em termos da reprodução da antropologia

como disciplina acadêmica no Canadá, o problema pode ser não tanto que somos

periféricos, mas que não somos periféricos o suficiente” (2006, p. 267). Amit esclarece

sua afirmação referindo-se à antropologia semiperiférica que se faz no Canadá, e

afirma: “somos um anexo marginal do centro, o que nos dá acesso a muitas das suas

atividades sem nos permitir exercer muita influência no seu desenvolvimento. Não

somos nem parte do centro, nem estamos fora dele” (2006, p. 273).

A influência desmedida dos EUA sobre a antropologia que se faz no Canadá é descrita

por Marilyn Silverman no que ela chama de “encontro colonial na academia canadense”

(1991), que se tornou evidente durante num processo de seleção de professor por

concurso público, do qual ela participou. Silverman descreve a situação em que a

“metáfora central era „canadense [incompetente] versus americano [competente]‟”

(1991, p. 388) e como os candidatos canadenses foram imediatamente descartados, pois

os membros da banca iniciaram seu discurso,

com a premissa do colonizado: que canadense é inferior. Nosso

objetivo é de contratar alguém que demonstra excelência

acadêmica. Por definição, tal candidato não poderia ser um de

nós, inferiores. De onde deve vir tal candidato? É claro, de

nossos superiores, do outro colonizador, dos Estados Unidos

(1991, p. 391).

Nesse artigo, Silverman, acentua a questão do pensamento colonizado de alguns dos

seus colegas. Entretanto, ela conclui que “Certamente não é por acaso que os

antropólogos canadenses, na periferia de um império, interessam-se pela trajetória

político-econômica do poder e da exploração nas suas diversas formas” (1991, p. 392).

David Howes assinala uma linha de pensamento entre antropólogos/as no Canadá que

afirma que há uma ausência de uma tradição antropológica canadense, o que pode ser

explicada pelo fato de que “na virada do século XXI apenas 25% do corpo docente de

departamentos com doutorado em antropologia havia realizado seu doutoramento no

Canadá” (2006, p. 200). O mesmo autor pergunta:

Como poderia uma tradição local surgir em face da penetração

maciça de forças externas? De acordo com Tom Dunk, esta

situação

é

agravada

pela

"mentalidade

essencialmente

neocolonial", que sem dúvida prevalece em Canadá de língua

inglesa, onde as concepções locais do que é bom são filtradas

por ideias e padrões vindos de outro lugar (HOWES, 2006, p.

200).

Este ponto de vista coincide com o que observa Silverman (1991) em seu “encontro

colonial na academia canadense”.

A pretensão universalista da antropologia e as assimetrias locais

Ao abordar as singularidades de estilos da antropologia nas chamadas “periferias”,

Cardoso de Oliveira afirma que não haveria de significar uma abdicação da pretensão

universalista da disciplina de antropologia, “uma vez que a disciplina sempre „falou‟

uma única „linguagem‟, talvez mudando apenas o „tom‟” (1998, p.114). Acrescenta este

autor que

podemos

considerar

os

elementos

individualizantes

nas

antropologias periféricas que lhes conferem particularidades

que, por mais marcantes que sejam, não nos autorizam a

classifica-las com o epiteto de nacionais. Assim, não há

necessidade de buscarmos nacionalizar nossas antropologias [...]

(CARDOSO DE OLIVEIRA, 1998, p. 114).

Entretanto, a pretensão universalista da antropologia não dá conta das desigualdades e

assimetrias de situações coloniais ou neocoloniais. As perspectivas mais locais e étnicas

também entram em contradição com a perspectiva universalista, resultando em posturas

muito diferentes, por exemplo, entre as duas maiorias de antropólogos/as anglófonos/as

e francófonos/as no caso do Canadá.

Neste sentido é impossível discutir a antropologia que se faz no Canadá, sem destacar as

diferenças entre a antropologia no Canadá anglófono e francófono e as tensões criadas

na disciplina acadêmica por aspirações políticas para a independência de Quebec da

Federação do Canadá. Cardoso de Oliveira ressalta que

No caso do Canadá francês, no Quebec, já vamos observar um

forte processo de etnicização da disciplina, gerando, a rigor,

duas modalidades de antropologia, uma francófona, outra

anglófona, profundamente marcadas por seus horizontes

linguístico-culturais (1995, p. 188).

Em entrevistas realizadas com antropólogos no leste do Canadá em 1995 (BAINES,

1996) e, em 2002, aqueles/as antropólogos/as anglófonos/as que compartilhavam a

ideologia federalista do Canadá como uma nação bilíngue (francófona e anglófona)

expressaram seu desejo de que antropólogos/as francófonos/as e anglófonos/as

pudessem comunicar-se como membros da nação canadense. Aqueles/as francófonos/as

que apoiavam a separação de Quebec da federação canadense enfatizavam a

precariedade da comunicação entre antropólogos/as anglófonos/as e francófonos/as,

ressaltando os estreitos laços dos/as antropólogos/as francófonos/as com a antropologia

dos grandes centros no nordeste dos Estados Unidos e da França, e não com os/as

antropólogos/as anglófonos/as do Canadá do resto do Canadá, tidos como seus

opressores coloniais. A forte identificação de antropólogos/as francófonos/as no Quebec

com os centros metropolitanos da disciplina pode também contribuir para a falta de

diálogo entre os/as antropólogos/as anglófonos/as e francófonos/as na província, ponto

de vista ressaltado por Azzan Júnior (2006). M. Estellie Smith nota que “os

quebequenses há muito se orgulhavam de um „cosmopolitismo inato‟ considerado em

falta na elite anglófona „indigesta e antiquada‟” (1984), postura refletida em algumas

declarações feitas por antropólogos quebequenses sobre a antropologia em Quebec

(BAINES, 1996).

O antropólogo Guilherme Raul Ruben conclui que, apesar da “conflituosa questão da

nacionalidade em Quebec” (1995, p. 125), a teoria da identidade formulada em Quebec

no âmbito da antropologia continua sendo “essencialmente autônoma” da questão da

nacionalidade. Ruben argumenta que a antropologia em Quebec recusa-se a tentar

definir suas origens em relação à sua história institucional, uma vez que, de acordo com

sua hipótese,

as origens dos modernos programas universitários de pesquisa e

de ensino da antropologia no Quebec (nas Universidades de

Montreal e de Laval) são o resultado de uma relação proibida, e

eu diria até incestuosa, entre seus legítimos pais (Tremblay e

Dubreuil), criadores [...] dos dois programas institucionais e de

um outro, socialmente proibido: a antropologia americana. Num

contexto nacionalista, francês, católico e rural, como poderia ser

aceita a participação de um parceiro inglês, protestante e

industrial, como co-genitor dos modernos programas de ensino e

pesquisa em antropologia no Quebec contemporânea? (RUBEN,

1995, p. 133-134).

No mesmo artigo, este autor acrescenta: “o reconhecimento dos pais fundadores dos

modernos programas de antropologia no Quebec implicaria reconhecer a profunda e

íntima relação da província com o mundo inglês, o que inviabilizaria o caráter étnico

que marca o estilo da disciplina no Quebec” (RUBEN, 1995, p. 134). Esses exemplos

revelam as maneiras pelas quais uma complexa configuração de lealdades regionais,

nacionais, imperiais, étnicas e indígenas em que os/as antropólogos/as estão imersos/as

como membros de estados nacionais, e grupos regionais, étnicos e indígenas dentro de

esses estados, permeiam suas perspectivas. Enquanto muitos/as antropólogos/as

francófonos/as em Quebec sentem-se colonizados/as pelos canadenses anglófonos/as, a

maioria dos/as canadenses francófonos/as e anglófonos/as sente-se colonizada pelos/as

norte-americanos/as, e alguns/umas antropólogos/as indígenas sentem-se colonizados/as

por todos/as.

Como já foi abordada acima, a prática da etnologia indígena no Brasil tem sido

caracterizada por muitos antropólogos brasileiros como um estilo de antropologia

envolvido em que o/a antropólogo/a é politicamente engajado/a com os povos indígenas

com quem ele/ela realiza pesquisas, e uma antropologia comprometida com a luta dos

povos indígenas para efetivar seus direitos constitucionais e internacionais ratificados

pelos acordos internacionais dos quais o Brasil é signatário, como a Convenção 169 da

Organização Internacional do Trabalho (OIT) e a Declaração da Organização das

Nações Unidas (ONU) sobre os Direitos dos Povos Indígenas (2007). No início de

1980, Julio Cezar Melatti escreveu que,

Os anos 1970 foram marcados por um esforço que continua a

estar presente, de alguns antropólogos em colaborar com os

povos indígenas em quem eles são academicamente interessados

em encontrar soluções para os seus problemas mais urgentes,

como demarcação de terras, assistência médica, educação, direta

administração pelos índios de sua produção para o mercado e

outros (1984, p. 19-20),

Melatti se refere a este esforço em colaborar com os povos indígenas como uma

“Antropologia da Ação” segundo um termo usado por Cardoso de Oliveira. Este termo

pode ser esclarecido dentro do contexto da antropologia que se faz no Brasil. Cardoso

de Oliveira ressalta “a inviabilidade de desassociar a aplicação da antropologia, como

um modo privilegiado de conhecimento do Outro, das condições socioculturais,

inclusive políticas, que propiciaram seu surgimento enquanto disciplina.” (1988, p.

149), acrescentando que “tal conhecimento ocorre num meio ideologicizado, do qual

nem o antropólogo, nem a disciplina logram escapar.” (1988, p. 149).

Peirano argui que

Os antropólogos são cidadãos de um determinado país, e eles

são responsabilizados pelos direitos das populações que

estudam. [...] Os antropólogos que estudam os índios estão

olhando para parte da população do seu próprio país. Isso não é

o caso de antropólogos que vão para o exterior e mais tarde

regressam aos seus países de origem (1991, p. 101).

Ao comparar o estilo de antropologia que se faz no Brasil com o estilo que é praticado

na Índia, Peirano afirma que: “No Brasil uma teoria com engajamento político levou ao

desenvolvimento do conceito de „fricção interétnica‟, [...] o engajamento político do

antropólogo sendo inegável” (1992, p. 247-248). Esta proposta é reforçada por Ramos

ao assegurar que “a antropologia brasileira sempre foi associada com uma preocupação

de agir em defesa dos direitos daqueles que têm sido a maior fonte de inspiração

antropológica, ou seja, os povos indígenas” (RAMOS, 2000, p. 172), acrescentando que

“antropólogos brasileiros adquiriram um gosto para o ativismo” (2000, p. 173).

Embora haja um consenso entre muitos/as antropólogos/as brasileiro/as de que um

engajamento político caracteriza o estilo de antropologia que se faz no Brasil, observase um compromisso político semelhante de antropólogos/as que trabalham em outros

Estados nacionais. Isto se torna muito claro entre os/as antropólogos/as que são

cidadãos do país em que realizam suas pesquisas que seriam países de colonização

europeia, onde o Estado se expandiu sobre as terras dos povos indígenas (CARDOSO

DE OLIVEIRA, 1988; 1998). Porém, a pesquisa politicamente engajada é também

praticada por antropólogos/as de “países de centro” da antropologia que realizam

pesquisas com povos indígenas no Brasil, no Canadá, na Austrália, e em outros países.

Vários/as antropólogos/as entrevistados na Austrália afirmam que os povos indígenas

no país exigem um ativismo político de etnólogos/as australianos/as que realizam

pesquisas em suas comunidades. Ao mesmo tempo, eles não fazem a mesma exigência

para antropólogos/as vistos como "pesquisadores/as estrangeiros/as", que vêm a realizar

pesquisas de campo na Austrália (BAINES, 1995). O resultado é que alguns/umas

destes/as últimos/as são capazes de realizar suas pesquisas sobre temas etnológicos

tradicionais (um professor de antropologia nascido na Austrália citou, como exemplo,

em 1992, o trabalho, baseado em pesquisas com povos indígenas australianos, da

antropóloga francesa Barbara Glowczewski), o que é mais difícil para os/as

antropólogos/as australianos/as que enfrentam demandas políticas constantes das

comunidades indígenas com quem realizam pesquisas. Apesar de diferenças, as

pesquisas de Glowczewski são tão profundamente engajadas politicamente quanto as de

muitos/as antropólogos/as nascidos/as na Austrália, no Brasil, ou no Canadá.

Apesar

do

compromisso

político

compartilhado

pela

grande

maioria

dos

antropólogos/as que realizam pesquisas junto a povos indígenas, podem surgir dilemas

entre este compromisso político com os povos indígenas com os quais realizam

pesquisas e uma identificação com objetivos nacionais, o que se torna claro no caso do

antropólogo egípcio, Hussein Fahim, que realizou pesquisas com os núbios no sul do

Egito. Na época da construção da grande barragem de Assuã no sul do Egito nos anos

1960, que provocou o deslocamento do povo núbio dos seus territórios tradicionais, ele

compartilhou “um sentimento de simpatia para com os núbios realocados – um

sentimento comum entre os pesquisadores estrangeiros durante o período de

levantamento” (1977, p. 82). Entretanto, depois de assumir um cargo no governo

egípcio, Fahim relata que passou a ter uma “compreensão melhor dos objetivos

nacionais” (1977, p. 83), e afirma que começou a sentir menos simpatia frente à recusa

dos núbios de tomar iniciativa para ajudar resolver seus próprios problemas. Acrescenta

Fahim que como antropólogo indígena, para quem os objetivos nacionais são de

primeira importância, ele passou a perceber a situação dos núbios dentro de um contexto

nacional. Fahim descreve que quando assumiu como antropólogo que trabalhava para o

governo, identificando-se com objetivos nacionais, passou a entrar em conflito direto

com os interesses dos núbios. Enquanto os núbios “não esperavam nada” de um

pesquisador estrangeiro que atuava entre eles na mesma época, “exigiam de mim um

retorno na forma de decisões sobre a política governamental” (FAHIM, 1977, p. 83).

Enquanto “eles sabem que ele (o antropólogo estrangeiro) não tem poder, no meu caso,

os núbios exigem de mim uma ação” (1977, p. 83). As exigências dos povos nativos

com relação a um “pesquisador indígena ligado ao governo” (1977, p. 83) obviamente

são diferentes das suas exigências em relação a um/a antropólogo/a visto/a como

estrangeiro/a.

Dilemas parecidos podem ser enfrentados, tanto por antropólogos/as

anglófonos/as que realizam pesquisas com povos nativos no Canadá, como por

antropólogos/as francófonos/as que trabalham com povos nativos no Quebec.

Alguns/umas antropólogos/as francófonos/as salientaram que, se eles são nacionalistas,

os/as anglófonos/as, maioria no poder do governo federal, são imperialistas, mesmo que

não sejam conscientes disso, e seu aparente apoio aos povos indígenas do Quebec só

existe em oposição ao movimento de independência quebequense.

Também podem surgir dilemas quando “interesses nacionais” entram em tensão

com o compromisso dos/as antropólogos/as para os povos indígenas com quem realizam

pesquisas, como no caso da construção de grandes projetos de desenvolvimento como

as usinas hidrelétricas de grande escala. Em resenha de uma coletânea de artigos

escritos por antropólogos sobre os impactos de usinas hidrelétricas na América do Sul,

Teófilo da Silva e Baines comentam que,

Observa-se, desse modo, uma lealdade frágil dos autorescolaboradores entre um nacionalismo caduco que visa o

“desenvolvimento econômico do país” e um compromisso com

os povos atingidos, em que vence o primeiro. Esta fragilidade

repousa na aceitação das usinas hidrelétricas e demais

empreendimentos como algo inevitável e irreversível a partir

dessa crença no desenvolvimentismo que tem favorecido os

interesses dos governos nacionais e das grandes empresas, sem

abrir lugar para a opinião, participação e controle dos povos

indígenas, quilombolas e outros povos tradicionais e locais

atingidos sobre os rumos destas mesmas obras e sem questionar

as consequências nefastas da construção de grandes usinas

hidrelétricas

para

essas

populações

e

seus

sistemas

socioambientais. (BAINES; TEÓFILO DA SILVA, 2009, p

293).

Os mesmos autores acrescentam:

Como tem sido observado em outros estudos (Viveiros de

Castro

&

Andrade,

1988;

Ribeiro

1994),

as

grandes

hidrelétricas, por exemplo, têm reproduzido um modelo de

desenvolvimento que aumenta as desigualdades sociais e em que

os governos tratam as hidrelétricas como obras para captar

recursos, colocando-as no mercado para as empresas investirem

com fins altamente lucrativos (BAINES; TEÓFILO DA SILVA,

2009, p. 293).

As tensões surgem tanto em estilos de antropologia em países centrais da disciplina

como em países onde a disciplina acadêmica de antropologia foi implantada

posteriormente, e se associam a perspectivas universalistas e particulares. Como ressalta

Adam Kuper, falando da perspectiva de um país central na disciplina, nos EUA, e

defensor de uma antropologia internacional e universalista, na antropologia,

Nosso objeto deve ser o confronto dos modelos correntes das

ciências sociais com as experiências e modelos dos nossos

sujeitos, enquanto insistimos que isso deveria ser um processo

recíproco [...]. Isso é, inevitavelmente, um projeto cosmopolita,

que não pode ser subordinado a qualquer programa político

(1995, p. 551).

Foi revelado que tendências para o nativismo observadas, por exemplo, na obra de

alguns/umas antropólogos/as na Grécia, e expressas na forma de uma postura crítica ao

hegemônico, têm sua origem no discurso hegemônico que está de moda na academia

americana. Kuper, citando Gefou-Madianou, que critica essas tendências nativistas,

observa que “É implícito nas suas obras que os antropólogos nativos gregos têm maior

reflexividade e capacidade de „verdadeiramente‟ compreender a cultura grega e as

categorias indígenas” (GEFOU-MADIANOU, 1993, p. 172-173 apud KUPER, 1995, p.

546). Kuper também cita Herzfeld (1986), que se dirige às limitações da tradição nativa

grega de antropologia, “mostrando sua subordinação a programas políticos, e sua

relação às vezes escamoteada ao discurso antropológico cosmopolita” (KUPER, 1995,

p. 547). Kuper compartilha com Herzfeld uma “visão cética de etnografia nativista, com

suas implicações nacionalistas – e às vezes até racistas” (KUPER, 1995, p. 547).

Kuper chama atenção para o perigo de debates a nível local, que podem conduzir a uma

“espécie de provincialismo etnográfico”, e coloca a pergunta: “Esgota-se a discussão ao

cruzar as fronteiras entre as tradições regionais de estudos?” (1995, p. 550). Ao

comparar a antropologia que se faz na Índia com aquela que se faz no Brasil, Mariza

Peirano comenta que

No nosso caso (do Brasil), entre o alto teor de politização local e

o fascínio pelo modismo internacional, o viés paroquial parece

surgir, estranhamente, na crença de que fazemos parte de um

Ocidente homogêneo, [...] desconhecendo o fato de que, no

momento em que se cruzam as fronteiras nacionais, o que era

aqui uma discussão teórica se transforma imediatamente em

simples etnografia regional" (1992, p. 229-230).

Considerações finais

Neste trabalho abordaram-se algumas maneiras em que antropólogos/as que realizam

pesquisas junto a povos indígenas no Brasil, no Canadá e na Austrália apresentam seu

trabalho e alguns dos dilemas enfrentados em relação às políticas indigenistas dos

Estados nacionais. Uma questão que surge é a identidade nacional ou étnica que o/a

antropólogo/a assume na sua relação com o Estado, repleta de ambiguidades e

contradições que caracterizam as situações de contato interétnico. A antropóloga Kirin

Narayan (1993), de mãe norte-americana e de pai indiana que realizou pesquisas na

Índia questiona a noção de “antropólogo nativo”, ao abordar as ambiguidades que ela

enfrentou em suas pesquisas na Índia e propõe a sua desconstrução pelo fato que,

segundo ela, tem suas raízes na situação colonial que “polariza antropólogos „nativos‟ e

antropólogos „autênticos‟” (1993, p. 672), além do fato de que os/as antropólogos/as

nacionais de qualquer país ou grupo étnico, ao praticar a disciplina de antropologia

estão se engajando em uma prática científica eminentemente ocidental, fato ressaltado

por Gustavo Lins Ribeiro (2006) que aborda a antropologia como uma cosmopolítica.

Conforme este autor,

A antropologia, desde seu começo, é uma cosmopolítica sobre

alteridade de origem ocidental. Se o reconhecimento de uma

determinada afirmação em antropologia depende da sua

validade, esta validade, em última instância, depende de sua

consagração por uma comunidade de argumentação que é

também uma comunidade cosmopolita. Até perspectivas

nativistas teriam que passar por esse tipo de processo

(RIBEIRO, 2006, p. 155).

Chamando a atenção para a utilidade da discussão de Cardoso de Oliveira sobre as

antropologias centrais versus as antropologias periféricas para problematizar as

desigualdades, Gustavo Lins Ribeiro ressalta a necessidade de transcender tais

desigualdades (RIBEIRO, 2006). Inspirado pelo movimento coletivo chamado World

Anthropologies Network (Redes de Antropologias do Mundo), da qual ele é membro,

Ribeiro afirma que esta rede busca contribuir para a articulação de uma antropologia

diversificada que seja mais consciente das condições sociais, epistemológicas e políticas

nas quais é produzida (RIBEIRO, 2006). O autor enxerga a antropologia como uma

cosmopolítica ocidental concernente às estruturas de alteridade que se consolidou como

disciplina acadêmica formal no século XX e que tem por objetivo “ser universal, mas

que, ao mesmo tempo, é altamente sensível a suas próprias limitações e à eficácia de

outras cosmopolíticas” (RIBEIRO, 2006, p. 148). Como um discurso político

cosmopolita relativo à importância da diversidade para a humanidade, é parte de uma

antropologia crítica da antropologia que descentraliza, re-historiciza e pluraliza a

disciplina, enfatizando o papel cada vez mais importante desempenhado por

antropologias não-hegemônicas na produção e na disseminação de conhecimento em

escala global.

Espera-se que as questões levantadas apontem para a complexidade do fazer

antropologia junto com povos indígenas que estão, na sua maioria, cada vez mais

impactados pelas políticas de Estados nacionais em um momento histórico em que

muitos/as indígenas tornaram-se protagonistas políticos/as (OLIVEIRA; IGLESIAS,

2002), inclusive antropólogos/as em diálogo com os diversos posicionamentos que

refletem a imersão de todos/as em meios ideologicizados, “do qual nem o antropólogo,

nem a disciplina logram escapar” (1988, p.149), citando novamente Cardoso de

Oliveira.

Referências

AMIT, Vered. “Just a little off-centre or not peripheral enough? Paradoxes for the

reproduction of Canadian anthropology”. In: HARRISON, J.; DARNELL, R. (orgs.).

Historicizing Canadian Anthropology. Toronto: University of Toronto Press. 2006, p.

266-274.

AZZAN JÚNIOR, Celso. Antropologia e Sociedade no Quebec: antes e depois da

Revolução Tranqüila. São Paulo: Annablume. 2004.

BAINES, Stephen Grant. “Primeiras impressões sobre a etnologia indígena na

Austrália”. In: CARDOSO DE OLIVEIRA, Roberto; RUBEN, Guilherme Raul. (orgs.),

Estilos de Antropologia. Campinas, São Paulo: Editora da UNICAMP. 1995, p. 65119.

BAINES, Stephen Grant. “Social Anthropology with Aboriginal Peoples in Canada”:

first impressions. Série Antropologia 197, Brasília: Departamento de Antropologia,

Universidade de Brasília. 1996.

BAINES, Stephen Grant. “Organizações Indígenas e legislações indigenistas no Brasil,

na Austrália e no Canadá”. Arquivos do Museu Nacional. (61-2), 2003, p. 115-128.

BAINES, Stephen G.; TEÓFILO DA SILVA, Cristhian. Resenha do livro: “Integração,

Usinas Hidrelétricas e Impactos Socioambientais”, organizado por Ricardo Verdum.

Brasília: INESC, 2007. Anuário Antropológico, v.2007-8, 2009, p.271 – 297.

CARDOSO DE OLIVEIRA, Roberto. Sobre o Pensamento Antropológico. Rio de

Janeiro : tempo brasileiro; Brasília: CNPq, 1988.

CARDOSO DE OLIVEIRA, Roberto. “Notas sobre uma estilística da antropologia”. In:

CARDOSO DE OLIVEIRA, Roberto; RUBEN, Guilherme Raul. (orgs.), Estilos de

Antropologia. Campinas. São Paulo: Editora da Unicamp. 1995, p. 177-190.

CARDOSO DE OLIVEIRA, R. O Trabalho do Antropólogo. Brasília:Paralelo 15: São

Paulo: Editora UNESP, 1998.

FAHIM, Hussein M. Foreign and indigenous anthropology: the perspectives of an

Egyptian anthropologist. Human Organization: Journal of the Society for Applied

Anthropology, Vol. 36(1), 1977, p.80-86.

HOWES, David. 2006. “Constituting Canadian anthropology”. In: HARRISON, Julia;

DARNELL, R. Historicizing Canadian Anthropology. Toronto: University of

Toronto press. pp. 200-211.

KUPER, Adam. Culture, Identity and the project of a cosmopolitan anthropology. Man

(N.S.)29, 1994, p.537-554.

NARAYAN, Kirin. How native is a native anthropologist? American Anthropologist,

Vol. 95(3), 1993, p. 671-686.

OLIVEIRA, João Pacheco de & IGLESIAS, Marcelo Piedrafita. As demarcações

participativas e o fortalecimento das organizações indígenas. In: LIMA, Antonio Carlos

de Souza; BARROSO-HOFFMANN, Maria (orgs.) Estado e povos indígenas: Bases

para uma nova política indigenista II. Rio de Janeiro: Contra Capa Livraria/LACED,

2002, p.41-68.

PEIRANO, Mariza G. S. The Anthropology of Anthropology: The Brazilian Case. Tese

de doutoramento, Harvard University, 1981. (Publicada na Série Antropologia Nº 110,

Brasília: DAN, UnB, 1991).

PEIRANO, Mariza G. S. Uma Antropologia No Plural: Três Experiências

Contemporâneas. Brasília, D.F.: Editora Universidade de Brasília, 1992.

RAMOS, Alcida Rita. Ethnology Brazilian Style. Cultural Anthropology, 5(4), 1990,

p.452-472.

RAMOS, Alcida Rita. Anthropologist as political actor. Journal of Latin American

Anthropology, 4(2)-5(1), 2000, p.172-189.

RIBEIRO, Gustavo Lins. “Antropologias Mundiais”: para um novo cenário global na

antropologia. Revista Brasileira de Ciências Sociais, (21), (60), 2006, p. 147-185.

SILVERMAN, Marilyn. “Dispatch I. Amongst „Our Selves‟”: A colonial encounter in

Canadian academia. Critique of Anthropology, (11), (4), 1991, p. 381-400.

SMITH, M. Estellie. “Comments” on Handler, R. “On sociocultural discontinuity:

nationalism and cultural objectification in Quebec”. Current Anthropology, Vol. 25,

Nº.1, 1984, p. 67-69.

STOCKING, JR., George W. Afterword: a view from the center. Ethnos, 47, 1982, p.

172- 186.

TROOD, Russell B. Australian Diplomatic Practice: Methods and Theory. Journal of

Asian and African Studies, XXV, 1-2 1990, p. 88-113.

![Prova Discursiva [2ª Chamada] - Administração [para o público]](http://s1.studylibpt.com/store/data/002404746_1-5800314de091640fb66d887c62bc62e6-300x300.png)

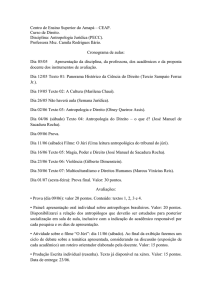

![Antropologia [Profa. Ol via]](http://s1.studylibpt.com/store/data/000329787_1-86f1de23ef4fc8c4b10e2491c0fd4e18-300x300.png)