MULTIFUNCIONALIDADE NO ESPAÇO RURAL E AS “NOVAS FRONTEIRAS”

PARA O ETNOTURISMO EM REGIÕES DEPRIMIDAS: ESTUDO DE CASO DE

AGRICULTORES FAMILIARES DO VALE DO JEQUITINHONHA/ MG

MULTIFUNCTIONALITY IN RURAL SPACE AND "NEW FRONTIERS" FOR

ETHNOTOURISM IN SUB-DEVELOPED REGIONS: A CASE STUDY OF FAMILY

FARMERS IN JEQUITINHONHA VALLEY / MG- SOUTHEASTERN BRAZIL

Ludimila de Miranda Rodrigues Silva

Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Geografia

[email protected]

José Antônio Souza de Deus

Professor Associado III- IGC/ UFMG

[email protected]

RESUMO

Este artigo discute as experiências etnoturísticas desenvolvidas em comunidades tradicionais (de

quilombolas e artesãos) domiciliadas no Vale do Jequitinhonha, inserindo tal problematização no

horizonte de discussão da multifuncionalidade do espaço rural. A pesquisa utiliza categorias

conceituais de análise e paradigmas de interpretação explicitamente geográficos e os procedimentos

metodológicos aí adotados como formas de operacionalização da investigação compreenderam:

pesquisa bibliográfica, cartográfica e documental; reconhecimentos de campo (efetuados nos

municípios de Minas Novas, Turmalina e Angelândia/ MG); observação participante e realização de

entrevistas semi-estruturadas com membros das comunidades pesquisadas. Conclui-se que a atividade

turística contribui significativamente para os processos, em curso, de reafirmação da identidade

cultural, protagonismo político e exercício da territorialidade destes atores, no contexto regional.

Palavras-Chave: Multifuncionalidade no Espaço Rural, Agricultura Familiar, Etnoturismo, Vale do

Jequitinhonha/ MG.

ABSTRACT

Ethnotouristic experiences developed in maroon peasants’ and artisans’ traditional communities

situated in Jequitinhonha Valley (Minas Gerais state- southeastern Brazil) are at issue in this paper.

These issues are contextualized within the framework of rural space multifunctionality. The research

used clearly geographical conceptual categories of analysis and interpretation paradigms.

Methodological tools adopted included: bibliographic and cartographic research; field works

(accomplished in the municipalities of Minas Novas, Turmalina and Angelândia/ MG); participant

observation and semi-structured interviews with members of the surveyed communities. It is

concluded that tourism contributes widely to the processes, in progress, of these actors` cultural

identity reinvention, active political participation and exercise of territorialities in the regional context.

Keywords: Multifunctionality in Rural Space, Family Farming, Ethnotourism, Jequitinhonha ValleyMinas Gerais/ Brazil.

INTRODUÇÃO

Esta investigação aborda experiências da atividade turística desenvolvidas em

comunidades tradicionais rurais de agricultores familiares sediadas na emblemática região do

Vale do Jequitinhonha- no estado de Minas Gerais. O estudo coloca em pauta, por um lado, as

práticas de turismo solidário implementadas nas comunidades de artesãos de Coqueiro

Campo (município de Minas Novas) e Campo Buriti (Turmalina)- onde a produção de

artesanato constitui o principal atrativo turístico local, ao lado da gastronomia; e por outro

lado, as perspectivas de desenvolvimento do ecoturismo e/ ou do turismo de base comunitária

nas comunidades quilombolas domiciliadas na Fazenda Alto dos Bois (município de

Angelândia/ MG). Vale ressaltar que Rodrigues et al. (2012, p. 175) realizando uma

abordagem etnogeográfica da produção do artesanato em comunidades quilombolas no Vale

do Jequitinhonha ressaltam que tal atividade “tem se colocado atualmente como importante

alternativa para a preservação das tradições culturais e para a geração de fonte de renda para

as comunidades locais em seus territórios rurais tradicionais em diferentes regiões do Brasil”.

Grünewald (2003, p. 145) assinala, a propósito, que: “[...] existem inúmeras formas de

turismo e, embora algumas delas estejam totalmente despreocupadas com questões de

história, cultura própria, raça, origem, como o turismo recreativo, outras formas tomam por

objeto aspectos de identidade ou alteridade”, tendo, aliás, seu alcance e perspectivas, muito

questionados e debatidos, hoje em dia, em diferentes regiões e países do mundo (ALDAPA,

2011).

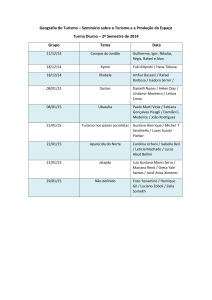

A pesquisa utiliza categorias conceituais de análise e paradigmas de interpretação

explicitamente geográficos e os procedimentos metodológicos aí adotados como formas de

operacionalização da investigação compreenderam: pesquisa bibliográfica, cartográfica e

documental; reconhecimentos de campo empreendidos nos três municípios; observação

participante e realização de entrevistas semi-estruturadas com membros das comunidades

pesquisadas. As pesquisas de campo foram realizadas em abril e outubro de 2014; e em abril,

julho e agosto de 2015, no âmbito do projeto intitulado: “Etnogeografia, paisagens culturais e

gestão do território em comunidades tradicionais do Vale do Jequitinhonha/ MG”

(patrocinado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais/ FAPEMIG).

O TURISMO NO CONTEXTO DA PLURIATIVIDADE DO ESPAÇO RURAL

De acordo com Rodrigues (2000, p. 51) o turismo rural é “uma modalidade ainda

relativamente nova no Brasil quando comparada a outras, como o modelo ‘Sol e Praia’ e o

ecoturismo. Não há marco preciso para datar o início desta atividade no Brasil devido à

grande extensão geográfica do país”. Vale ressaltar, contudo, que as transformações atuais

produzidas no espaço rural não permitem mais entendê-lo como um espaço exclusivo de

atividades agrícolas uma vez que ocorre, hoje, aí, uma crescente diversificação de atividades

agrícolas e não-agrícolas que remete à pluriatividade das famílias rurais. “Do ponto de vista

histórico, o fenômeno da pluriatividade é uma constante na agricultura” (SOUZA, GROSSI,

2004, p. 100).

As geógrafas M. Aparecida S. Tubaldini e Sandra M. Lucas P. Silva (2009, p.121)

inclusive destacam que “a pluriatividade do trabalho é uma necessidade das comunidades

camponesas” em termos da sua sobrevivência. Diversos autores, aliás, chamam atenção “para

a necessidade de se observar os novos atores e novas funções adquiridas pelo espaço rural,

afirmando inclusive o seu caráter multifuncional e a sua versão multipropósito” (SOUZA,

GROSSI, 2004, p. 95), e se observa, assim, que emergem aí, “complementaridades

proporcionadas pelos rendimentos das atividades rurais não-agrícolas, desenvolvidas interna

ou externamente às explorações agrícolas (novos produtos agrícolas, turismo, indústria,

artesanato, serviços, etc.)” – (SOUZA & GROSSI, 2004, p. 97).

No âmbito das novas atividades que estão emergindo no meio rural, é relevante

assinalar, a propósito, que o turismo rural assume um papel destacado, como uma vertente

alternativa de desenvolvimento, capaz de revitalizar as áreas decadentes e estagnadas ao

fomentar a diversificação de fontes de renda e oportunidades de trabalho para as comunidades

locais (ELESBÃO, 2000). E Santos e Pirete (2004, p. 176) demarcam que “o turismo em

espaço rural é um fenômeno recente no país” e, a cultura rural, o folclore, a gastronomia, e o

artesanato são incluídos, no contexto do desenvolvimento desta atividade produtiva, “como

atrativos a serem comercializados”... Já a geógrafa Maria Geralda de Almeida (2006, p.116)

postula que na atividade turística é desejável que “a população local esteja engajada e

participando ativamente. Às vezes, parte dela toma iniciativa criando infra-estrutura de

hospedagem, de alimentação, oferecendo serviço de guia, de piloteiro, de conduta, ou

comercializando produtos de artesanato”.

Um aspecto particular a ser discutido, nesse contexto, é o papel sugestivamente

assumido pelas mulheres, no campo como atoras que historicamente desenvolveram múltiplas

atividades, tanto no setor agrícola, como em atividades não-agrícolas. Pois além dos afazeres

domésticos as mulheres foram historicamente envolvidas, também, na lavoura de subsistência.

O excedente dessa produção de subsistência era comercializado (MATOS, BORELLI, 2012,

p. 140) e isso contribuía para a compra de produtos que não eram produzidos pela indústria

doméstica (SILVA, 2009, p. 556). A família nesse contexto era, ao mesmo tempo, produtora

e consumidora. A indústria doméstica tinha um peso importante, também, na produção para o

consumo da família. Já a participação dos homens na indústria doméstica referia-se mais à

produção de cestos, balaios, chapéus e móveis (SILVA, 2009, p. 556).

O ARTESANATO COMO FONTE DE RENDA, SUSTENTABILIDADE

ECONÔMICA E REVALORIZAÇÃO DA CULTURA NO VALE DO

JEQUITINHONHA/ MG

No contexto regional das comunidades quilombolas de Minas Novas e Chapada do

Norte no Jequitinhonha, segundo os pesquisadores1 Maria Aparecida S. Tubaldini, Raphael

Diniz e Lussandra Gianasi, que têm realizado, recentemente, diversas pesquisas sobre a

agricultura familiar nesse recorte territorial, a rotina de trabalho das mulheres tem se tornado

mais exaustiva nos últimos anos/ décadas, “já que a migração sazonal vem retirando boa parte

da mão de obra de seus maridos e filhos jovens do trabalho na roça” (TUBALDINI, DINIZ &

GIANASI, 2012, p. 147).

Nesse território, fundou-se, em 1994, uma associação de artesãs nas comunidades

rurais de Coqueiro Campo e Campo Buriti (respectivamente localizadas nos municípios de

Minas Novas e Turmalina), a qual foi constituída por agricultoras familiares (e donas de casa)

que uniram suas forças para tentar aprimorar o artesanato local, até então pouco conhecido/

pouco desenvolvido, e que passaram a produzir artefatos de cerâmica (utilitários e

ornamentais), como as famosas “bonecas de barro” do Vale, hoje mundialmente notabilizadas

(DEUS, 2012; DEUS & CASTRO, 2014); e cuja singularidade é documentada numa rica

literatura científica já desenvolvida especificamente a respeito dessa atividade, tão típica do

Vale (DALGLISH, 2008; MASCELANI, 2008; NAME, YASSUDA, 2008).

É relevante assinalar, aliás, que, no Jequitinhonha, os pigmentos usados na decoração

das peças de cerâmica são naturais, extraídos do barro e encontrados em diversas jazidas de

1

Geografia Agrária

argila da região. No processo de produção artesanal se usa rudimentares fornos a lenha. Fruto

de um longo e delicado processo que envolve a coleta do barro, a sua transformação em

argila, a modelagem, secagem, decoração e queima, essa cerâmica é testemunho de um modo

de vida, de descobertas tecnológicas e adaptações específicas, bem como de padrões estéticos

próprios. Como as técnicas de produção de cerâmica eram dominadas tanto pelos nativos da

terra, como pelos colonizadores portugueses e pelos povos africanos escravizados, foi

provavelmente a combinação de conhecimentos de todos esses atores que se materializou no

saber dos atuais ceramistas do Vale. E é relevante assinalar, a propósito, que no estado de

Minas Gerais, muitas regiões onde os processos de industrialização e de informação foram

mais tardios, mantiveram, quase intactas, expressões culturais tradicionais, incluindo-se aí o

modo de fazer artesanal, ao contrário de países/ regiões onde o processo industrial se

intensificou e o saber fazer local se perdeu de forma irreversível.

E paralelamente, também desenvolveu se nessas localidades, um programa de turismo

solidário implantado a partir de iniciativa do governo estadual de Minas Gerais e parceiros

(Ministério do Turismo, Instituto do Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais/

IDENE e Fundação Diamantinense da Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão/ FUNDAEPE)

com o objetivo de implementar a ordenação turística destas comunidades que possuem rico

patrimônio natural e cultural, mas que apresentam baixos índices de desenvolvimento

humano. Diante do potencial turístico que as regiões do Vale do Jequitinhonha e Norte de

Minas possuem (devido a seu rico patrimônio cultural), é que o programa se propôs a atuar

como mola propulsora do “desenvolvimento sustentável” dessas regiões almejando uma

potencialização da geração de trabalho e renda para as comunidades.

Maria Aparecida M. Silva que recentemente pesquisou a cerâmica do Vale adotando

como vertente de análise as relações de Gênero no Mundo do Trabalho ressalta, a propósito

que: “trata-se de uma atividade que une agricultura e indústria (no sentido de produção e

transformação), através da existência de um saber transmitido de geração em geração. Pelo

fato de ser, sobretudo, um trabalho exercido pelas mulheres (os homens trabalham, em geral,

a madeira e o couro), são elas que detêm este saber” (SILVA, 2013, p. 170). Entende-se

artesanato como “a arte de confeccionar peças e objetos manualmente, em pequena escala,

utilizando materiais e instrumentos simples e/ ou aparelhagem rudimentar, sem o auxílio de

máquinas sofisticadas” (MATTOS, 2003, 156).

O artesão é o “indivíduo que exerce, por conta própria, a arte e o oficio de executar,

manualmente ou com o auxílio de instrumentos rudimentares, peças e objetos de artesanato”

(MATTOS, 2003, p. 156-157). Ressalte-se que o Serviço Brasileiro de Apoio às Empresas

(SEBRAE, 2005, p. 12) considera que o artesanato é um setor econômico essencialmente

“sustentável” que valoriza a identidade cultural das comunidades e promove a melhoria da sua

qualidade de vida, ampliando a geração de renda e os postos de trabalho nas comunidades

envolvidas. Pois o artesanato é uma atividade econômica de reconhecido valor cultural e

social que se assenta na produção, restauro ou reparação de bens de valor artístico ou

utilitário, de raiz tradicional ou contemporânea e na prestação de serviços de igual natureza,

bem como na produção e confecção tradicionais de bens alimentares.

Vale ressaltar ainda que com o desenvolvimento acelerado da produção em série,

gerado pela indústria e a uma massificação dos produtos, o artesanato tem que se diferenciar

dos produtos industriais para poder sobreviver. Essa diferenciação é particularmente

relevante, porque sendo essencialmente trabalho manual, ele permite a expressão de

criatividade em todas as suas dimensões, podendo cada peça corresponder a um objeto

decorativo ou uma obra de arte. E hoje em dia, esta função constitui forte motivação para a

compra, pois a atividade artesanal gera um produto exclusivo, diversificado e de grande valor

artístico, conjugando dessa maneira o design e a utilidade como atributos essenciais para que

ele tenha aceitação no mercado consumidor. O escoamento da produção e a comercialização

dos produtos constituem, contudo, os maiores desafios para a otimização do desenvolvimento

da atividade.

O turismólogo Sidney D. Batista, que recentemente concluiu dissertação de Mestrado

no Instituto de Geociências da Universidade Federal de Minas Gerais- IGC/ UFMG2, coloca

em pauta, por sua vez, as perspectivas do Turismo noutro recorte territorial do Vale: o sítio

histórico cultural da Fazenda Alto dos Bois, situado em Angelândia/ MG3, onde coexistem

uma paisagem natural atraente (com a presença, em seu entorno, de cachoeiras, grutas e

fragmentos de Mata Atlântica, por exemplo) e uma paisagem cultural sugestiva e dinâmica,

devido à existência, aí, de agricultores familiares quilombolas (que se destacam por seus

modos de vida, culinária típica, espacialidades festivas, etc.). O Alto dos Bois é um dos sítios

geográficos onde o patrimônio cultural regional (composto por aspectos naturais, históricos e

arquitetônicos) integra-se à paisagem. A Fazenda do Alto dos Bois foi tombada como

Patrimônio Público Municipal pela Lei n.º 058/ 1999, aprovada em 06 de julho de 1999 na

Câmara Municipal. Localiza-se na porção noroeste do município, próxima aos limites

2

A Dissertação foi desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Geografia e orientada pelo Prof. José

Antônio S. Deus.

3

O município de Angelândia está localizado no Alto Vale do Jequitinhonha, no nordeste de Minas Gerais.

Possui extensão territorial de 185.21 km² e população de cerca de oito mil habitantes- dos quais, mais da metade,

domiciliados na zona rural.

municipais de Capelinha e Minas Novas. O sítio foi visitado, no século XIX, por viajantes

como: Pohl (1976), Saint Hilaire (2000), D’Orbigny (1976), Spix & Martius (2005) e Tschudi

(2006). E o auto-reconhecimento destas comunidades como quilombolas desencadeou, sua

certificação pela Fundação Palmares em 04 de novembro de 2010. Tais comunidades

experimentam uma vivência espacial muito singular, relacionada à cultura camponesa e à

preservação de características identitárias próprias, expressas em práticas culturais ancestrais,

processos sincréticos de dinamicidade cultural e uma organização social específica.

Em entrevistas semi-estruturadas realizadas com os moradores, verificou-se que as

comunidades locais (de Alto dos Bois, Barra do Capão e Córrego do Engenho) possuem “uma

noção do que seja a atividade turística” e “gostariam que aumentasse o número de turistas” in

loco. A pesquisa aponta que “a região possui um potencial turístico...”, em especial para o

turismo cultural e o ecoturismo (BATISTA & PAULA, 2014, p. 279). E vale ressaltar

ainda que nas pesquisas de campo, os dados que emergiram da fala dos entrevistados na

“sociedade envolvente”, revelam que a relevância, em termos históricos, culturais,

paisagísticos, etc., do Alto dos Bois é amplamente reconhecida pela população domiciliada na

sede municipal.

Traçando-se um paralelo com a situação hoje vivenciada pelos quilombolas noutros

contextos territoriais (quanto a seu relacionamento com a atividade turística), é sugestivo

notar que a geógrafa Maria Geralda de Almeida registra que “há um súbito e crescente

interesse pelos bens culturais, pelos saberes, pelos grupos étnicos. O que pode explicar o fato

de o sítio dos kalunga4 ter se transformado em um dos atrativos turístico-culturais mais

visitados do estado de Goiás... (ALMEIDA, 2014, p. 200).

Tais fenômenos e processos são observados, aliás, em outras populações tradicionais,

a exemplo das sociedades indígenas, como pode se verificar, por exemplo, nas comunidades

indígenas pataxó(s)5 sediadas no litoral sul da Bahia (“Costa do Descobrimento”) e em

Carmésia, no Vale do Rio Doce- MG, já investigadas por pesquisadores nas perspectivas da

Geografia Cultural/ Etnogeografia e da Antropologia do Turismo (DEUS & SILVA, 2015;

GRÜNEWALD, 2001, 2002, 2015).

4

Um dos mais emblemáticos núcleos quilombolas do país, domiciliado numa área ainda bastante preservada do

Cerrado goiano (ALMEIDA, 2010, 2012).

5

Povo indígena do Tronco Macro-Jê, da Área Cultural Leste/ Nordeste.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como registra Almeida (2014, p. 200), “o turismo é um fenômeno social que

manifesta um crescimento constante [sendo] considerado como uma importante fonte de

riqueza econômica e como oportunidade para impulsionar áreas deprimidas nos aspectos

econômicos e sociais”. Ramos & Almeida (2014) enfatizam, contudo, que buscar mecanismos

que consigam conciliar a conservação da biodiversidade e da sociodiversidade, o

desenvolvimento das atividades de visitação e lazer, a manutenção do respeito e a valorização

da cultura local constitui um grande desafio no planejamento e desenvolvimento da atividade

turística, sobretudo quando desenvolvida em áreas protegidas e/ ou territórios de comunidades

tradicionais. Pois como também ressalta Almeida (2003, p. 18) encontrar formas de “proteger

a cultura local sem torná-la mais uma mercadoria a ser consumida pelo turismo, é um dos

dilemas sérios daquelas comunidades que hesitam em tornarem-se turísticas”. E como aponta

Alfonso (2003), o sistema turístico tem necessariamente que levar em consideração, portanto,

as questões concernentes tanto à sociedade local, como aos visitantes e, consequentemente, os

estudos que contemplam a problemática do turismo devem estar dirigidos à busca do bemestar de ambos os atores, na perspectiva da minimização dos impactos negativos aí

envolvidos, sejam eles físicos, econômicos, sociais ou culturais.

Nos recortes territoriais que investigamos podemos sinalizar que em Coqueiro Campo

e Campo Buriti, a pequena escala do empreendimento, por um lado; e o perfil “despojado e

consciente” das pessoas que procuram o lugar como atrativo turístico, por outro lado, não

parecem evidenciar uma grande amplitude de tais impactos (ou riscos), nas duas

comunidades. Já no Alto dos Bois, pode-se perceber que prevalece entre os moradores das

três comunidades aí sediadas (Alto dos Bois, Barra do Capão e Córrego do Engenho), uma

visão ainda romântica e idealizada do turismo, que não antevê a possibilidade de ocorrência

de tais externalidades (na hipótese da intensificação da atividade turística em seus territórios).

Mas observa se, em ambas as comunidades, um rico processo de aprendizado político que vai

se desenvolvendo, à medida que elas entram em contato com novos interlocutores e novas

realidades, em seu cotidiano e vão se realinhando e se ressignificando de forma contínua e

extremamente dinâmica.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALDAPA, Rosa Mayra Ávila. Turismo Cultural en México: Alcances y Perspectivas.

México (D. F.): Editorial Trillas, 2011, 140 p.

ALFONSO, Maria José Pastor. El Patrimonio cultural como opción turística. Horizontes

Antropológicos, Porto Alegre, v. 9, n. 20, p. 97-116, out. 2003.

ALMEIDA, Maria Geralda. A produção do ser e do lugar turístico. In: SILVA, José

Borzacchiello, LIMA, Luiz Cruz, ELIAS, Denise. Panorama da geografia brasileira

I. São Paulo: Annablume Editora, 2006, p.109-222.

______________________ . Etnodesenvolvimento e Turismo nos Kalunga do nordeste de

Goiás. In: LIMA, Ismar Borges. Etnodesenvolvimento & Gestão Territorial:

comunidades indígenas e quilombolas. Curitiba: Editora CRV, 2014, p. 195-212.

_______________________ . Lugares turísticos e a falácia do intercâmbio cultural. In:

ALMEIDA, Maria Geralda. Paradigmas do Turismo. Goiânia: Editora Alternativa,

2003, p. 11-19.

_________________________ . Territórios de quilombolas: pelos vãos e serras dos Kalunga

de Goiás - patrimônio e biodiversidade de sujeitos do Cerrado. Ateliê Geográfico,

Goiânia, v. 4, n. 1. P. 36-63, fev. 2010.

________________________ . Troca de saberes no Cerrado, valorização dos quintais,

segurança alimentar e cidadania nas comunidades Kalunga em Teresina de

Goiás. Goiânia: Instituto de Ciências Socioambientais da Universidade Federal de

Goiás- IESA-UFG/ FUNAPE, 2012, 32 p.

BATISTA, Sidney Daniel; PAULA, Viviane Cristina. Estudo sobre as paisagens culturais das

comunidades quilombolas do Alto dos Bois e as possibilidades do desenvolvimento da

atividade turística. Revista de Turismo Contemporâneo, Natal, v. 2, n. 2, p. 266-28,

jul./ dez. 2014.

DALGLISH, Lalada. Noivas da seca: cerâmica popular do Vale do Jequitinhonha. 2 ed. São

Paulo: Editora UNESP/ Imprensa Oficial do Estado, 2008, 216 p.

DEUS, José Antônio Souza. Paisagens culturais alternativas e protagonismo etnopolítico de

comunidades tradicionais no hinterland brasileiro. In: TUBALDINI, Maria Aparecida

dos Santos, GIANASI, Lussandra Martins. Agricultura familiar, cultura camponesa

e novas territorialidades no Vale do Jequitinhonha: gênero, biodiversidade,

patrimônio rural, artesanato e agroecologia. Belo Horizonte: Fino Traço Editora,

2012, p. 35-50.

DEUS, José Antônio Souza; CASTRO, Henrique Moreira. Protagonismo político,

etnodesenvolvimento e processos de reterritorialização de comunidades quilombolas,

em curso, no Vale do Jequitinhonha/ MG. In: LIMA, Ismar Borges.

Etnodesenvolvimento & Gestão Territorial: comunidades indígenas e quilombolas.

Curitiba: Editora CRV, 2014, p. 141-153

DEUS, José Antônio Souza; SILVA, Ludimila de Miranda Rodrigues. Reinvenção da

identidade cultural, protagonismo etnopolítico e interações com o Turismo dos índios

Pataxó(s) de Carmésia (estado de Minas Gerais, Brasil). Agália, Santiago de

Compostela (Galiza), no. especial (Turismo em Terras Indígenas), p. 203-223, out.

2015.

ELESBÃO, Ivo. O turismo como atividade não-agrícola em São Martinho/ SC. In:

ALMEIDA, Joaquim Anécio, RIEDL, Mário. Turismo rural: ecologia, lazer e

desenvolvimento. Bauru (SP): EdUSC, 2000, p. 245-263.

GRÜNEWALD, Rodrigo de Azevedo. A Reserva da Jaqueira: Etnodesenvolvimento e

Turismo. In: RIEDL, Mario et al. Turismo rural: tendências e sustentabilidade. Santa

Cruz do Sul (RS): EdUNISC, 2002, p. 205-230.

_____________________________ . Os Índios do Descobrimento: Tradição e Turismo.

Rio de Janeiro: Contra Capa Livraria, 2001, 224 p.

_______________________________ . Turismo e Etnicidade. Horizontes Antropológicos,

v. 9, n. 19, p. 141-159, 2003.

______________________________ . Turismo Pataxó: da renovação identitária à

profissionalização das reservas. Agália, Santiago de Compostela (Galiza), no. especial

(Turismo em Terras Indígenas), p. 43-58, out. 2015.

MASCELANI, Ângela; BEUQUE, Lucas. Caminhos da arte popular - o Vale do

Jequitinhonha. Rio de Janeiro, Museu Casa do Pontal, 2008, 144 p.

MATOS, Maria Izilda, BORELLI, Andrea. Espaço feminino no mercado produtivo. In:

PINSKY, Carla Bassanezi, PEDRO, Joana Maria. Nova História das Mulheres no

Brasil. São Paulo: Editora Contexto, 2012, p. 126-146.

MATTOS, Paula Belfort. A arte de educar. São Paulo: Antônio Bellini Editora, 2003, 164 p.

NAME, Daniela; YASSUDA, Selmy. Espelho do Brasil. a arte popular vista por seus

criadores. Rio de Janeiro, Casa da Palavra, 2008, 160 p.

POHL, Johann Emanuel. Viagem ao interior do Brasil. Tradução de Milton Amado e

Eugênio Amado. Belo Horizonte: Editora Itatiaia/ EdUSP, 1976, 417 p.

RAMOS, Laura M. Jaime; ALMEIDA, Maria Geralda. Lugares de Memória em trilhas

interpretativas: a integração entre Cultura & Natureza na visitação da comunidade

kalunga do Engenho II. In: LIMA, Ismar Borges. Etnodesenvolvimento & Gestão

Territorial: comunidades indígenas e quilombolas. Curitiba: Editora CRV, 2014, p.

213-226.

RODRIGUES, Adyr Balastreri. Turismo rural no Brasil – ensaio de uma tipologia. In:

ALMEIDA, Joaquim Anécio, RIEDL, Mário. Turismo rural: ecologia, lazer e

desenvolvimento. Bauru (SP): EdUSC, 2000, p. 51 - 68.

RODRIGUES, Ludimila de Miranda et al. Abordagem etnogeográfica do uso de saberes na

produção do artesanato em comunidades quilombolas de Minas Novas e Chapada do

Norte. In: TUBALDINI, Maria Aparecida dos Santos, GIANASI, Lussandra Martins.

Agricultura Familiar, cultura camponesa e novas territorialidades no Vale do

Jequitinhonha: gênero, biodiversidade, patrimônio rural, artesanato e agroecologia.

Belo Horizonte: Fino Traço Editora, 2012, p. 175-193.

SAINT HILAIRE, Auguste. Viagem pelas províncias do Rio de Janeiro e Minas Gerais.

Tradução de Vivaldi Moreira. Belo Horizonte: Editora Itatiaia, 2000, 378 p. Original

Francês.

SANTOS, Rosselvelt José; PIRETE, Maria José. O novo rural e o turismo ofertado por este

espaço. In: SANTOS, Rosselvelt José, RAMIRES, Júlio César de Lima. Cidade e

Campo no Triângulo Mineiro. Uberlândia: EdUFU, 2004, p. 175-195.

SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS EMPRESAS. Catálogo de Artesanato de Minas

Gerais. Belo Horizonte: SEBRAE/ MG, 2005, 208 p.

SILVA, Maria Aparecida Morais. De colono a boia-fria. In: PRIORE. Mary Del,

BASSANEZI, Carla. História das Mulheres no Brasil. São Paulo: Editora Contexto,

2009, p. 554-577.

SOUZA, Marcelino; GROSSI, Mauro Eduardo. Pluriatividade e desenvolvimento rural. In:

CALZAVARA, Oswaldo, LIMA, Rodne. Brasil rural contemporâneo: estratégias

para o desenvolvimento rural de inclusão. Londrina: EdUEL, 2004, p.73-108.

SPIX, Johann Baptist von; MARTIUS, Carl Friedrich Phillip von. Viagem Pelo Brasil 1817/ 1820- Volume II. São Paulo: Edições Melhoramentos, 2005, 332 p. Original

Alemão.

TSCHUDI, Johann Jacob von. Viagens através da América do Sul. Tradução de Friedrich

E. Renger e Fábio Alves Júnior. Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro/ Centro de

Estudos Históricos e Culturais, 2006, 344 p. Original Alemão.

TUBALDINI, Maria Aparecida, DINIZ, Raphael Fernando, GIANASI, Lussandra Martins.

In: TUBALDINI, Maria Aparecida dos Santos, GIANASI, Lussandra Martins.

Agricultura Familiar, cultura camponesa e novas territorialidades no Vale do

Jequitinhonha: gênero, biodiversidade, patrimônio rural, artesanato e agroecologia.

Belo Horizonte: Fino Traço Editora, 2012, p. 141-156.

TUBALDINI, Maria Aparecida dos Santos, SILVA, Sandra Maria Lucas Pinto. Territórios de

resistência: paisagem e cultura nos remanescentes quilombolas de Barro Preto, Santa

Maria do Itabira/ MG, e Indaiá, Antônio Dias/ MG. In: ALMEIDA, Maria Geralda;

CRUZ, Beatriz Nates. Território e Cultura: inclusão e exclusão nas dinâmicas

socioespaciais. Goiânia: Universidade Federal de Goiás/ FUNAPE; Manizales:

Universidad de Caldas, 2009, p. 114-126.