SABRINA ALBIM DE SOUZA DIAS VASCONCELOS

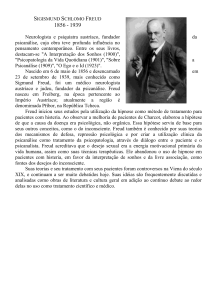

“PALAVRAS EM TORNO DO LEITO”:

A CONTRIBUIÇÃO DA PSICANÁLISE NO HOSPITAL COM CRIANÇAS COM

SÍNDROME DE DOWN.

RIO DE JANEIRO

SETEMBRO 2011

UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA

SABRINA ALBIM DE SOUZA DIAS VASCONCELOS

“PALAVRAS EM TORNO DO LEITO”:

A CONTRIBUIÇÃO DA PSICANÁLISE NO HOSPITAL COM CRIANÇAS COM

SÍNDROME DE DOWN.

Dissertação apresentada no Programa de

Pós Graduação: Mestrado Profissional em

Psicanálise,

Saúde

e

Sociedade

da

Universidade Veiga de Almeida.

Orientadora: Professora Drª Maria Cristina Candal Poli

RIO DE JANEIRO

SETEMBRO 2011

V331

Vasconcelos, Sabrina Albim de Souza Dias

Palavras em torno do leito: a contribuição da psicanálise no

hospital com crianças com Sindrome Down / Sabrina Albim de

Souza Dias, 2011.

75p. ; 10cm.

Dissertação (Mestrado em Psicanalise, Saúde e Sociedade) -Universidade Veiga de Almeida, Rio de Janeiro, 2011.

Orientador: Profa. Dra Maria Cristina Poli

1- Psicanálise 2 – Sindrome de Down I- Poli, Maria Cristina

II – Universidade Veiga de Almeida III - Titulo

CDD 616.858842

Ficha Catalográfica elaborada pela Biblioteca Setorial da Tijuca/UVA

SABRINA ALBIM DE SOUZA DIAS VASCONCELOS

“PALAVRAS EM TORNO DO LEITO”:

A CONTRIBUIÇÃO DA PSICANÁLISE NO HOSPITAL COM CRIANÇAS COM

SÍNDROME DE DOWN.

Aprovada em: 12 de Setembro de 2011, Rio de Janeiro.

BANCA EXAMINADORA

________________________________________

Professora Dra. Maria Cristina Poli – Orientadora

Doutorado em Psicologia pela Université de Paris 13 - Paris-Nord. Pós-doutorado em

Teoria Psicanalítica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ

Professora do Mestrado em Psicanálise, Saúde e Sociedade – UVA

_____________________________________________

Professora Dra. Fátima Cavalcante

Doutora e Pós-doutora em Saúde Pública (ENSP/FIOCRUZ)

Professora do Mestrado em Psicanálise, Saúde e Sociedade – UVA

________________________________________________

Professora Dra. Marisa Decat

Doutorado em Ciências pela Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ e

Mestrado em Psychologie Psychopathologie Subjectivité Langage pela

Université Louis Pasteur - ULP, Strasbourg, França.

Coordenadora e Professora da Pós-graduação em Psicologia Hospitalar - FUMEC

A todas as pessoas especiais que

me inspiraram a desenvolver este

trabalho.

AGRADECIMENTOS

À minha querida orientadora, Cristina Poli, pelo vasto conhecimento

ensinado e pela admirável serenidade transmitida neste momento de tanta

ansiedade.

À professora Fátima Cavalcanti por reforçar para mim, de um modo

muito precioso, que, realmente, as pessoas com Síndrome de Down são

―Pessoas Muito Especiais‖.

À professora Marisa Decat, meu eterno agradecimento pelo carinho em

aceitar meu convite. Admiro-a e sigo seus passos profissionais desde a

Graduação, Pós-graduação e, hoje, no Mestrado, é uma honra escutá-la. Tudo

o que aprendi sobre Psicanálise no Hospital devo a ela – um tesouro de

conhecimento e sabedoria.

À minha amada mãe, pelo exemplo, pela paciência e dedicação para

corrigir meus erros cometidos na vida e na escrita. Minha mestra em Letras é

responsável pelo toque especial do Português neste trabalho.

Aos três homens da minha vida: meu marido, meu pai e meu irmão, pelo

humor cômico necessário para suavizar as cobranças da vida.

À admirada vovó Ailza, por existir!

Às novas amigas do Mestrado com quem partilhei novas conquistas e

angústias neste trajeto das nossas vidas.

Aos hospitais que acreditaram no meu Projeto e o abraçaram.

“O mundo não fala. Sou eu que

dou a ele a minha palavra; sou eu

que digo o que as coisas são.”

Tezza, 2007.

RESUMO

A presente dissertação desenvolve uma reflexão sobre a contribuição da

psicanálise no hospital com crianças com Síndrome de Down internadas, para

assim podermos pensar o que ‗faz‘ um analista quando conduz uma escuta

analítica para-além das quatro paredes do consultório. O texto terá como base,

noções e conceitos fundamentais da psicanálise: transferência, inconsciente e

linguagem e, para isso, lançaremos mão de Lacan nos textos ―A instância da

letra no inconsciente ou a razão desde Freud‖ e ―Os quatro conceitos a

Psicanálise‖. Apreendendo estes conceitos, vamos percorrer também na leitura

de Freud nos textos ―Projeto para uma psicologia científica‖ e ―Psicologia das

massas e análise do eu‖ para compreendermos a constituição social do sujeito

da psicanálise. E por fim, relatamos a história de três pais que compartilham

conosco as aleluias e as agonias do nascimento de um filho com a Síndrome.

Dessa forma, intitulado, palavras em torno do leito, o texto se apresenta como

uma pesquisa bibliográfica que abre espaço para o questionamento da

subjetividade implicada em cada criança, internada num hospital, com seu

sintoma, sua dor e, mais, um diagnóstico de Síndrome de Down que convoca o

analista a atuar no hospital... E com palavras!

PALAVRAS-CHAVE: psicanálise, hospital, deficiências, síndrome de Down,

transferência, linguagem e inconsciente.

ABSTRACT

This dissertation develops a reflection on the contribution of psychoanalysis to

the hospital with children with Down syndrome in hospital, so we can think

about what 'makes' an analyst when it leads to an analytical listening, beyond

the four walls of the office. The text will be based on notions and concepts of

psychoanalysis: transference, unconscious and language and, therefore, we

use texts of Lacan in "The Instance of the Letter in the Unconscious or Reason

Since Freud" and "The four concepts of psychoanalysis" . Seizing these

concepts, we will also go on reading the texts of Freud's "Project for a Scientific

Psychology" and "Psychology and the Analysis of the Ego" to understand the

social constitution of the subject of psychoanalysis. Thus, titled, words around

the bed, the text is presented as a literature that opens space for the

questioning of subjectivity involved in each child, a hospital, with your

symptoms, your pain, and more, a diagnosis of syndrome Down that calls the

analyst to work in the hospital ... And with words!

KEY WORDS: psychoanalysis, hospital, disability, Down syndrome, transfer,

language and unconscious

SUMÁRIO

1

INTRODUÇÃO..................................................................................10

2

A CONSTITUIÇÃO DO SUJEITO.....................................................12

2.1

Inconsciente e linguagem.................................................................16

2.2

Estádio do Espelho e Narcisismo ....................................................19

2.3

Psicanálise: uma proposta de constituição social do sujeito...........22

3

DEFICIÊNCIAS..................................................................................28

3.1

O que é a Síndrome de Down?..........................................................31

3.2

Discurso médico.................................................................................34

4

PSICANÁLISE E HOSPITAL.............................................................42

4.1

Setting analítico.................................................................................43

4.2

Não há psicanálise sem Transferência ............................................45

4.3

Contribuição da psicanálise no hospital.............................................50

5

DOCUMENTÁRIO “DO LUTO À LUTA” ..........................................54

5.1

Luto e a magia das palavras...............................................................54

6

RELATOS DOS PAIS APAIXONADOS.............................................60

7

NAP (Núcleo de Atendimento ao Paciente): uma construção....66

8

CONCLUSÃO....................................................................................69

9

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................72

10

1 – INTRODUÇÃO.

O presente trabalho foi inspirado no percurso pelos hospitais onde

trabalhei e aprendi com os ensinamentos da profissional, pioneira em

Psicologia Hospitalar, em Minas Gerais, a psicanalista Dra. Marisa Decat, a

qual nos ensina que, ―o critério para o trabalho analítico, também nos hospitais,

é o critério ético, o que implica a ética do bem dizer, isto é, na especificidade

das respostas às demandas quando ao acolhê-las a partir de uma posição

específica,

pode

respondê-las‖

(Decat,

1996,

p.156).

Dessa

forma,

psicanalistas acolhem a demanda no hospital a fim de ―colocar o paciente para

andar‖ (Decat, 1996, p.157). O possível sucesso terapêutico oferecido pela

psicanálise já era destacado por Freud. De acordo com Decat, (1996) quando

um psicanalista acolhe a demanda, ele promete com sua oferta um resultado.

Caso contrário, seria um grande engodo, uma perversão. Assim, a psicanálise,

no hospital, não se trata de um bem moral, mas de um bem a oferecer.

Pode-se fazer uma apropriação deste trabalho, dividindo-o em três partes

importantes.

Os primeiros capítulos priorizam dissertar sobre os conceitos

psicanalíticos que importarão para compreender a constituição do sujeito na

psicanálise e o inconsciente estruturado como a linguagem. Por conseguinte,

nos capítulos posteriores, serão destacadas as considerações sobre deficiência

e a Síndrome de Down e a contribuição da psicanálise no hospital com essas

crianças. E, por fim, destacaremos três livros autobiográficos em que o autor

narra a experiência de ter um filho com Síndrome de Down e a construção, na

prática, de um setor de psicologia em um hospital privado do Rio de Janeiro.

Desse modo, no primeiro capítulo, abordaremos a constituição do sujeito

baseado no texto de Freud ―Projeto para uma psicologia científica‖, em que ele

tenta estabelecer uma Psicologia com base físico-química e com um

vocabulário naturalista/fisicalista. A explicação deslizará para a Experiência de

Satisfação, a influência da linguística estrutural de Ferdinand de Saussure na

Psicanálise e a apresentação do inconsciente estruturado como linguagem. O

11

Estádio do Espelho acrescenta à explicação que Lacan aposta na construção

do sujeito (e não na sua existência a priori).

Na segunda parte do trabalho, encaminhamos a discussão para a

reconstituição histórica da deficiência e especificamos a Síndrome de Down de

acordo com o discurso biológico. Dessa forma, aproveitando as explicações e o

saber da ciência sobre a Síndrome, resgatamos de Lacan os quatro discursos

para questionar se a doença orgânica (atrelada ao discurso médico) pode

atingir a subjetivação da criança.

Na terceira parte, destacaremos a contribuição da psicanálise no hospital,

apontando que o analista poderá acolher tanto a produção de uma retificação

subjetiva como, ainda, constituir-se em um trabalho de análise. O efeito desse

trabalho, porém, só se sabe a posteriori. Como escutar o narcisismo que é

colocado à dura prova quando os pais de uma criança com Síndrome de Down

se veem diante do seu filho, internado num hospital, devido às complicações de

saúde que a síndrome pode provocar?

E, por fim, não podíamos deixar de destacar uma série de construções

importantes, fruto das inúmeras tentativas de compreensão e de diálogo entre

profissionais e pais que fazem parte do universo da criança que adoece e é

hospitalizada: os três livros autobiográficos dos pais que têm filhos com

Síndrome de Down: ―O filho eterno‖, ―Relatos de um pai apaixonado‖ e ―Cadê a

Síndrome de Down que estava aqui?‖ Esse material precioso nos ajudou a

refletir sobre a expressão de um pai que diz: ― – o nascimento do meu filho com

Down foi semelhante ao desabamento de um prédio de sessenta andares de

desinformação‖. A construção do setor de psicologia dentro do hospital se

inspira nesse relato e na apresentação da APACHE (Associação para melhoria

das condições de hospitalização da criança) no livro ―Bicho da cara preta:

crianças no hospital‖. Trata-se de uma associação pioneira na França na luta

para melhorar o ambiente hospitalar da criança e sublinhar também a

importância do acolhimento no hospital, baseado nas premissas do programa

de humanização hospitalar.

12

2 – A CONSTITUIÇÃO DO SUJEITO.

Para falar de sujeito, a partir da psicanálise, realçando os escritos de

Lacan, precisamos de nos remeter à noção de estrutura que difere do conceito

de desenvolvimento. Essa perspectiva é crucial na discussão sobre a lógica da

estrutura e a lógica do desenvolvimento. Afinal, o sujeito para a psicanálise é

produto da estrutura pela linguagem e não um ser que cresce e evolui

biologicamente de modo prévio.

No livro ―Psicanálise e psiquiatria com crianças: desenvolvimento ou

estrutura‖, Oscar Cirino (2001) nos apresenta Jean Piaget e Henri Wallon como

autores que defendem os ―estágios do desenvolvimento‖. Para eles,

representantes da psicologia genética, os estágios são operacionais e seguem

uma sequência evolutiva de aquisições. De acordo com esses autores, o

desenvolvimento psíquico é uma construção progressiva baseada na relação

do indivíduo com o meio. Dessa forma, o desenvolvimento psíquico fica

atrelado ao desenvolvimento psicomotor e afetivo.

É importante realçar que a psicanálise foi, em alguns momentos,

relacionada a esse processo de evolução do psíquico devido à leitura de Ana

Freud e Renné Spitz sobre os textos de Freud, como se o sujeito adquirisse

uma relação madura com o objeto para alcançar satisfação.

Dessa forma, a contribuição de Lacan, sempre preciosa, evidencia que

seu ―retorno a Freud‖ foi para sublinhar a crítica quanto à assimilação da

psicanálise com a psicologia evolutiva e genética.

Para a Psicanálise, sujeito se constitui no campo do Outro. Essa

constituição traz em si a marca da divisão desse sujeito, visto que, para se

constituir, ele depende do significante, e este vem do Outro. Freud (1895), no

―Projeto para uma psicologia científica‖, referindo-se à experiência de

satisfação, já nos adianta sobre a importância fundamental desse Outro, que

13

em geral é a mãe, para o pequeno bebê desamparado, que, ao ser acolhido

por alguém que lhe interpreta e lhe satisfaz as necessidades, mantém, então,

sua sobrevivência, mas também, primordialmente, oferta-lhe a chance de

aceder a seu estatuto de sujeito. Ou seja, o bebê nasce e interage com um

mundo dinâmico e submetido a variadas situações, em que ele apreende e

responde, de maneira particular, de acordo com sua singularidade.

Freud (1900), no ―Projeto para uma psicologia científica‖, tenta

estabelecer uma Psicologia com base físico-química e com um vocabulário

naturalista/fisicalista. Para isso, faz uso de dois axiomas: determinismo e

materialismo. Ou seja, os processos do aparelho psíquico não são localizados

na psiquê, mas se dão no substrato material, que são os neurônios.

Dessa forma, Freud nos explica que, no Princípio da Inércia, todo

acúmulo de energia é sentido como desprazer e, com isso, deve haver uma

descarga (ações motoras): quantidade de energia = 0. Mas essa teoria sofreu

alterações. Afinal, se a quantidade de energia for = 0, o sujeito paralisa. Com

isso, surge o Princípio da Constância que se refere à possibilidade de a

quantidade de energia ficar diferente de zero (a menor quantidade de libido

possível).

De acordo com Freud (1900), na experiência de Satisfação ocorre uma

ligação entre o objeto que proporcionou a satisfação com a imagem do

movimento que permitiu a descarga. A partir de uma necessidade do vivente, o

aparelho procurará reinvestir na imagem (lembrança) da percepção do objeto,

numa tentativa de vivenciar a satisfação original novamente. É isso que Freud

chama de desejo, ―o reaparecimento da percepção é a realização do desejo e o

caminho mais curto a essa realização é uma via que conduz diretamente da

excitação produzida pelo desejo a uma catexia completa da percepção‖.

(Freud, 1900, p.603).

Assim, o aparelho primitivamente visa repetir a percepção à qual estava

ligada a satisfação de necessidade. O aparelho alucina o objeto de satisfação,

14

mas deve dar lugar a uma atividade capaz de tornar possível o discernimento

entre o objeto alucinado e o objeto real (entre alucinação e percepção). Esse

discernimento só é possível com os signos da realidade que são fornecidos

pelo sistema percepção-consciência.

O processo de pensamento visa, portanto, substituir uma identidade

perceptiva por uma identidade de pensamento. Dessa forma, o

processo de pensamento que se forma a partir da imagem-lembrança

constitui-se como um contorno para a relização de desejo, o que faz

uso do pensar um mero substituto do desejo alucinatório. (Garcia –

Roza, 2002, p.184)

O pensamento é o resultado da frustração do desejo, na medida em que

este busca uma satisfação que não encontra. O sujeito, ao passar pela

experiência de satisfação, desejará satisfazer-se com o primeiro objeto, que

para sempre ficou perdido, trazendo a noção de que o aparelho sempre deseja.

Então, o ―desejo de outra coisa‖ aponta o objeto perdido, jamais reencontrado e

o caráter insatisfeito do desejo, sua relação com a falta. Ou seja, ao

estabelecer uma relação entre inconsciente e repetição, pode-se dizer que o

inconsciente nos faz buscar aquele objeto de satisfação. Com isso, acabamos

repetindo outros objetos – erramos o alvo e encontramos outros objetos

substitutos, mas com o mesmo objetivo – uma identificação precária (parece,

mas não é). Repetimos, pois não alcançamos o alvo. O deslizamento

metonímico é essa busca constante, cada significante tenta representar um

objeto de desejo.

Freud (1900), então, no ―Projeto‖, afirma que nunca haverá o encontro

entre o objeto procurado e o objeto encontrado, pois é exatamente a falta do

objeto que põe o aparelho psíquico para trabalhar. Ele supõe que o bebê

encontra-se em um desamparo primordial e, a partir daí, analisa a experiência

de satisfação.

Kelles (1999), psicóloga do Hospital Mater Dei, em Belo horizonte, que

realiza um trabalho na UTI neonatal, sob a coordenação da Psicanalista Marisa

Decat, pioneira em Psicologia Hospitalar em MG, transmite-nos sua escrita

sobre essa entrada do bebê na estrutura.

15

Inicialmente, esse pequeno ser, num estado de total desamparo, vive

sua primeira experiência de satisfação basicamente a nível orgânico,

decorrente de uma excitação interna que precisa ser eliminada. Esse

incômodo será aliviado com a ajuda de outro ser, um ser falante,em

geral a mãe que saberá lhe oferecer o objeto adequado nesse

momento e introduzirá essa criança no mundo da linguagem.

Podemos dar como exemplo a fome, que será saciada

organicamente com a ingestão do alimento e virá revestida de uma

sensação prazerosa que a criança registrará e tentará retomar em

várias ocasiões de sua vida. (KELLES, 1999, p.)

E é nesse Outro, que lhe garante a sobrevivência, que a criança

depositará, de foma fantasiosa, um poder, como aquele que tudo pode, sem

falhas: um Grande Outro, nomeação dada pela psicanálise. Lacan (1964) nos

diz:

O sujeito aparece primeiro no Outro, no que o primeiro significante. O

significante unário, surge no campo do Outro, e no que ele

representa o sujeito, para um outro significante, o qual outro

significante tem por efeito a afânise do sujeito – quando o sujeito

aparece em um lugar como sentido, em Outro lugar, ele se manifesta

como fading, como desaparecimento. (LACAN, 1964, p. 206)

O sujeito, porém, não se encontra apenas no campo do Outro. A

mensagem que vem desse Outro, através de suas demandas, produz

interrogações, produz um enigma, pelo fato de esse outro ser submetido a uma

lei e não ser possuidor de todos os significantes. Dessa forma, uma falta é

encontrada no Outro. E é dessa falta que surge a operação da separação.

Nessa operação, o sujeito se pergunta o que quer o Outro e, dessa falta do

Outro, surge, então, a dimensão de falta no próprio sujeito.

As vivências dessa fase irão indicar a estrutura psíquica do sujeito, por

isso, sabemos da grande importância dos primeiros anos de vida para o ser

humano.

16

2.1 – Inconsciente e linguagem.

A linguística estrutural de Ferdinand de Saussure influenciou a

Psicanálise e a escrita de Lacan, realçando a questão do significante.

Lacan nos ensina o quanto a linguagem é determinante do sujeito. Já

existimos mesmo antes de nascer através do nome que recebemos. Mas o que

mais interessa a Lacan não é somente a linguagem, e sim a relação da

linguagem com o inconsciente. Servo da linguagem, o sujeito do inconsciente

(sujeito da psicanálise) é aquele que fala e deseja. É a fala que marca a

posição e a verdade desse sujeito. Mas fala é o lugar da ambiguidade, do

equívoco e é, justamente, essa pluralidade de sentidos do significante que

favorece a abertura do inconsciente no discurso. Assim, Lacan marca que o

inconsciente não está nem dentro nem fora, mas na própria fala do analisante

que se estrutura da mesma forma como a linguagem é estruturada – ―o

inconsciente é o efeito da fala sobre o sujeito, o sujeito se determina no

desenvolvimento dos efeitos da fala, em consequência de que o inconsciente é

estruturado como uma linguagem‖ (LACAN, 1964, p.142).

A teoria psicanalítica fundamenta-se na aposta da existência do

inconsciente, o que explica um grande número de fenômenos, tais como os

sonhos, os atos falhos e os sintomas. No fim do século XX, Freud conceituou o

inconsciente de uma maneira divergente de como era formulado até então –

não comportava a qualidade da consciência. O inconsciente freudiano

ultrapassa isso, refere-se a um sistema com leis próprias de funcionamento.

A priori, o inconsciente era apresentado por Freud nos sonhos, chistes,

esquecimentos, isto é, nas falhas e deslizes em nossa rotina, como se fossem

acidentais. Mas Freud dá a isso uma significação, apontando para um sentido e

determinismo psíquico. Ou seja, as formações do inconsciente (chistes,

sonhos, atos falhos) portam um saber enigmático que insiste em se desvelar.

Dessa forma, frente à mudança na forma de abordar o inconsciente,

buscamos algo a ser decifrado a partir da explicitação do inconsciente como

17

uma sintaxe – uma lei da articulação – como se alguma coisa viesse a ser

revelada e transformada. São essas as formações de interesse de uma análise

através da associação livre e não mais a ênfase de se buscar uma origem do

sintoma. O sentido que estava por detrás do sintoma se transforma num

sentido de construção sobre o sintoma – da recordação à interpretação. Cabe,

portanto, ao analista sustentar, na transferência, os momentos de manifestação

do inconsciente – trata-se de um chamado ao sujeito.

Na realidade, Freud não criou um novo termo, mas cedeu a ele um novo

estatuto. De acordo com suas premissas, o inconsciente passa a ser

apresentado como algo que foge à cadeia lógica da consciência, possuindo

uma realidade exclusiva: a realidade psíquica.

É a partir da hipótese de que o inconsciente existe que o analista propõe

ao sujeito que fale, pois o sintoma tem algo a dizer. A Psicanálise quer decifrar

o sintoma, pois existe algo para além da consciência. De acordo com essa

questão, Freud dialoga com a Pessoa Imparcial no texto: Podem os leigos

exercer a análise?

A Pessoa Imparcial continua: suponhamos que o paciente não esteja

mais bem preparado para compreender o tratamento analítico do que

eu; então, como o senhor vai fazê-lo acreditar na magia da palavra ou

da fala destinada a libertá-lo do seu sofrimento? (FREUD, 1926, p.

183)

Freud realça a palavra como um instrumento valioso de acesso ao

inconsciente, sugerindo que o paciente discurse livremente sobre o que lhe vier

à mente, renunciando a toda crítica – trata-se da associação livre - para que,

desse modo, haja abertura para os tropeços da fala, pelos quais o conteúdo do

inconsciente aparece como os chistes, atos falhos, esquecimentos.

Já Lacan nos traz outra concepção da relação consciência e

inconsciência. Ele nos ensina que a consciência fica em continuidade com o

inconsciente, devido à linguagem. Isso é o aforismo – o inconsciente funciona

18

com as leis da linguagem e, assim, estrutura-se. Lacan toma o signo linguístico

para fazer uma análise e baseia o inconsciente na lógica do significante.

Dessa forma, a partir da experiência do inconsciente, Lacan subverte a

lógica de Ferdinand Saussure (abaixo) em que o significado de todo

significante é arbitrário. Algoritmo Saussureano:

= significado = conceito

CADEIRA

significante

som

―Lacan vai inverter essa relação, colocando o significante em cima e

o significado embaixo (S/s) Por quê? Porque o inconsciente se

interessa muito mais pelo significante do que pelo significado, ele é

constituído por cadeias de significantes.‖ (QUINET, 2008, p.29)

A ―cadeira‖ pela qual a Psicanálise se interessa não é o som acústico

enquanto tal, mas sim a ―cadeira significante‖ que se associa a um significado.

Portanto, Lacan propõe que há uma primazia do significante sobre o

significado. Então, de acordo com Lacan, as leis da linguagem são submetidas

ao significante:

Significante = Algoritmo Lacaniano

Significado

A teoria do significante foi introduzida por Lacan no escrito, ―Função e

campo da fala e da linguagem em psicanálise‖ (1953), no qual ele ainda não

19

aborda o deslizamento do significado sob o significante. Foi em ―A instância da

letra no inconsciente ou a razão desde Freud‖ (1957), que ele detalhou seu

estudo sobre o significante, realçando a teoria da ―primazia do significante‖:

Para além da fala, é toda a estrutura da linguagem que a experiência

analítica descobre no inconsciente (...) A linguagem com sua

estrutura preexiste à entrada de cada sujeito num momento de seu

desenvolvimento mental. (...) Também o sujeito se pode parecer

servo da linguagem, o é ainda mais num discurso em cujo movimento

universal seu lugar já está inscrito em seu nascimento. (LACAN,1957,

p.498)

Ou seja, cada ser humano é portador, desde a infância, das fantasias

relacionadas com o filho que ele deseja ter. As brincadeiras de boneca são

apenas uma dessas manifestações. Existe, a priori, um lugar simbólico para o

bebê. Dessa forma, o bebê é antecipado no tempo. Mas é devido aos sonhos,

antecipações e idealizações do Outro que existimos. As palavras em torno do

berço contornam o bebê que, a priori, é puramente falado pelo Outro.

O sujeito é produzido dentro da linguagem que o aguarda. É nesse

contexto que Lacan nos aponta o único lugar possível ao sujeito: no

significante, que está no campo do Outro.

2.2 – O Estádio do espelho e o narcisismo.

Lacan aposta na construção do sujeito (e não na sua existência a priori)

e explora as condições necessárias para tal. Uma primeira referência é

encontrada quando ele descreve o estádio do espelho como formador da

função do eu.

O que é o estádio do espelho? É o momento em que a criança

reconhece sua própria imagem. Mas o estádio do espelho está bem

longe de apenas conotar um fenômeno que se apresenta no

desenvolvimento da criança. Ele ilustra o caráter de conflito da

relação dual. Tudo o que a criança aprende nessa cativação por sua

própria imagem é, precisamente, a distância que há de suas tensões

20

internas, aquelas mesmas que são evocadas nessa relação, à

identificação com essa imagem... Não é na via da consciência que o

sujeito se reconhece, existe outra coisa e um mais além‖ (LACAN,

1956, p.15)

Lacan constata que a criança manifesta um interesse particular por um

objeto privilegiado: sua imagem especular. É uma curiosidade intensa que

pode ser confirmada por qualquer pessoa que tenha experiência com crianças.

De fato, são frequentes as brincadeiras nas quais, valendo-se dessa

curiosidade, um adulto diverte uma criança colocando-a diante do espelho para

que ela possa apreciar sua imagem.

Dessa forma, Lacan se detém nos possíveis efeitos que a imagem

produz na estruturação da criança.

O bebê humano, ainda que nasça a termo, é eminentemente prematuro.

Essa prematuridade o impede de vivenciar seu corpo como uma unidade.

Apesar de o seu corpo biológico ser unificado e não um amontoado de

membros disjuntos, não é assim que a criança se experimenta. A

descoordenação motora, característica do início da vida, faz com que a criança

tenha um sentimento de despedaçamento em relação a seu corpo. Com isso, a

consciência de um corpo, como uma totalidade, deverá ser construída.

O bebê, porém, sem a vivência da unidade corporal, verifica no espelho

ou nos seus semelhantes, o corpo do outro como uma totalidade. É

exatamente por isso que sua imagem refletida exerce um enorme fascínio

sobre a criança. Ela antecipa a conquista da unidade funcional de seu corpo. É

o que Lacan chama de um espetáculo:

Um espetáculo cativante de um bebê que, diante do espelho, ainda

sem ter o controle da marcha ou sequer da postura ereta, mas

totalmente estreitado por algum suporte humano artificial (o que

chamamos, na França, um trotte-bebé), supera, numa azáfama

jubilatória, os entraves desse apoio, para sustentar sua postura numa

posição mais ou menos inclinada e resgatar, para fixá-lo, um aspecto

instantâneo da imagem (Lacan, 1949/1998, p. 97).

21

Através dessa imagem que captura a libido, a criança constitui a

primeira forma do eu. Nessa operação, denominada por Freud de narcisismo, a

libido investe a imagem do corpo como um objeto e, através da identificação

com essa forma, constitui o eu como objeto (de seu investimento). Portanto,

tanto em Freud como em Lacan, o eu tem a mais estreita relação com o corpo.

Para ambos, o eu é corporal. Assim, o corpo de que se trata em psicanálise

não é o corpo biológico, mas o corpo construído ao ser objeto de investimento

libidinal.

Cabe realçar que essa imagem com a qual a criança se identifica está

num descompasso com o que criança experimenta. A criança, que se localiza

num estádio de descoordenação motora, detém a imagem no espelho como

uma imagem ideal, a ser alcançada, já que essa imagem aparece a ela como

completa. Por ser ideal, embora seja a sua imagem, a criança a vivencia como

a imagem de um outro. É, portanto, em relação a uma alteridade (da imagem

especular) que o eu se constitui.

Lacan perfilhou a dependência do eu quanto à sua origem em relação

ao outro, nas situações confusas em que as crianças pequenas confundem

suas ações com as de uma outra. Num fenômeno nomeado como transitivismo,

choram ao ver uma outra cair, batem e afirmam terem sido batidas. O

transitivismo, que se difere numa época em que a fronteira entre o eu e o outro

é mais frágil, nunca desaparece por completo das relações humanas. Isso se

deve ao fato de o eu carregar consigo as marcas dessa origem e, para sempre,

haver a possibilidade de nos perdermos no outro.

A imagem especular, ao constituir a unidade do eu, o constitui como

diferente dos objetos do mundo. Assim, essa imagem é crucial na constituição

do eu como objeto e do campo dos objetos do mundo. Anterior à apreensão

dessa imagem, não havia o eu e nem o objeto. A própria imagem do corpo, a

rigor, só se constitui como um objeto no ato mesmo de sua assunção. Por isso,

não há possibilidade de haver relação com qualquer objeto antes do

narcisismo. Uma vez que não há eu, até mesmo seu despedaçamento não é

22

possível de ser experienciado. Portanto, o fato de a criança constituir um eu é

de fundamental importância, para que ela efetivamente possa estar no mundo

e apoderar-se dele, caso contrário, a relação com o mundo fica extremamente

empobrecida e, talvez, até mesmo inexistente.

2.3 – PSICANÁLISE: UMA PROPOSTA DE CONSTITUIÇÃO SOCIAL DO

SUJEITO

O outro está sempre em nossas vidas, seja como modelo, objeto,

auxiliar ou adversário, por isso não se deve segregar o sujeito do outro,

ensina-nos Freud. Dessa forma, a psicologia individual se assemelha à

psicologia social, como descreve Freud (1921) em ―Psicologia das massas e

análise do eu‖:

O contraste entre a psicologia individual e a psicologia social ou de

grupo, que à primeira vista pode parecer pleno de significação, perde

grande parte de sua nitidez quando examinado mais de perto. É

verdade que a psicologia individual relaciona-se com o homem

tomado individualmente e explora os caminhos pelos quais ele busca

encontrar satisfação para seus impulsos pulsionais, contudo, apenas

raramente e sob certas condições excepcionais, a psicologia

individual se acha em oposição de desprezar as relações desse

indivíduo com os outros. Algo a mais está invariavelmente envolvido

na vida mental do indivíduo, como um modelo, um objeto, um auxiliar,

um oponente, de maneira que, desde o começo, a psicologia

individual, nesse sentido ampliado mais inteiramente justificável das

palavras, é, ao mesmo tempo, também psicologia social. (FREUD,

1921, p.81)

Assim sendo, Freud nos mostra que todas as relações do indivíduo com

seus pais, irmãos, relacionamentos amorosos ou profissionais são fenômenos

socias referentes ao principal tema das pesquisas psicanalíticas.

Ainda em seu texto Psicologia das massas e análise do eu, de 1921,

Freud elege um capítulo para abordar a identificação. Segundo ele, a

identificação consiste no mais remoto laço afetivo entre duas pessoas e

desempenha papel fundamental no ―desenrolar‖ do complexo de Édipo. Nesse

momento, o teórico articula a identificação ao Complexo de Édipo; e usa o

23

Édipo do menino como referencial, mas diz que o mesmo também se aplica,

com substituições necessárias, à menina. Ao falar do menino, ele nos diz que a

identificação é ambivalente desde o início – pode tornar-se expressão de

ternura com tanta facilidade quanto um desejo de afastamento de alguém.

Freud posteriormente diz que é fácil enunciar numa fórmula a distinção

entre a identificação com o pai e a escolha deste como objeto. No primeiro

caso, o pai é o que gostaríamos de ser; no segundo caso, o que gostaríamos

de ter, ou seja, a distinção depende de o laço se ligar ao sujeito ou ao objeto do

eu. Portanto, o primeiro tipo de laço é possível antes que qualquer escolha

sexual de objeto tenha sido feita, mostrando que a identificação esforça-se

para moldar o próprio eu de uma pessoa, segundo o aspecto daquele que foi

tomado como modelo. (FREUD, 1921, p.134)

O psicanalista busca desemaranhar a identificação tal como ocorre na

estrutura de um sintoma neurótico e, assim, pode-se compreender melhor suas

conclusões a respeito do sonho de sua paciente da ceia de salmão defumado

(A bela açougueira), em que fala da identificação por meio da criação de um

sintoma. Freud exemplifica assim:

Suponhamos que uma menininha (e, no momento, ateremo-nos a

ela) desenvolva o mesmo penoso sintoma que sua mãe; a mesma

tosse atormentadora, por exemplo. Isso pode ocorrer de diversas

maneiras. (FREUD, 1921: 134)

Segundo Freud (1921), a identificação pode provir do Complexo de

Édipo e há três formas de identificação. Nesse exemplo citado acima, significa

um desejo hostil, por parte da menina, de tomar o lugar da mãe. E o seu

sintoma expressa seu amor objetal pelo pai; ocasionando realização de seu

desejo de assumir o lugar da mãe – sob a influência do sentimento de culpa.

Para Freud, esse é o mecanismo completo da estrutura de um sintoma

histérico e diz sobre sua reflexão sobre a identificação da menininha: Você

queria ser sua mãe e agora você a é – pelo menos, no que concerne a seus

sofrimentos. (FREUD, 1921:134)

24

Na segunda forma, a identificação pode aparecer no lugar da escolha de

objeto, em que a escolha de objeto regride para a identificação. Toma-se, como

exemplo, Dora – a paciente de Freud que imita a tosse do pai; ela estava

completamente identificada com a mãe. Ela imitava a tosse do pai, mas a sua

identificação era com o objeto dele, a sua mãe.

Já a terceira forma de identificação seria o mecanismo no qual a

identificação é baseada na possibilidade ou no desejo de colocar-se na mesma

situação.

Suponha-se, por exemplo, que uma das moças de um internato

receba de alguém por quem está secretamente enamorada uma

carta que lhe desperta ciúmes e que ela reaja por uma crise de

histeria. Então, algumas de suas amigas que são conhecedoras do

assunto pegarão a crise, por assim dizer, através de uma infecção

mental. (FREUD, 1921:135)

Ou seja, as outras moças também gostariam de ter um caso amoroso

secreto, baseado nesse mecanismo de identificação, sob a influência do

sentimento de culpa, em que aceitam também o sofrimento envolvido nele. Um

ego através de mimetismo copia o outro ego em um determinado ponto.

Portanto, Freud nos apresentou as três fontes da identificação:

Primeiro, a identificação constitui a forma original de laço emocional

com o objeto; segundo, de maneira regressiva, ela se torna

sucedâneo para uma vinculação de objeto libidinal, por assim dizer,

por meio de introjeção do objeto no ego; e, terceiro, pode surgir com

qualquer nova percepção de uma qualidade comum partilhada com

alguma outra que não é objeto de pulsão sexual (FREUD,1921,

p.136)

Após essa apresentação sobre a teoria de Freud a respeito da

identificação, é importante acrescentar também o percurso de Lacan (1990),

que através de seus escritos, mostra-nos que a identificação do sujeito começa

em seus primeiros anos de vida, através das experiências perspectivas da

criança, o que pode ser explicado através do estádio do espelho. A criança

nasce em um estado de prematuração neurológica e só se configura a partir da

25

apreensão de sua imagem quando vista no espelho, passando a constituir-se

como uma totalidade. A imagem do corpo como unidade é um precipitado. A

criança tem que subjetivar para se constituir como uma unidade, unificando,

assim, o seu próprio corpo. Há sempre um ―buraco‖ entre a imagem e o próprio

corpo, que tem que ser preenchido com a subjetividade.

O corpo real é fragmentado e necessita do olhar do Outro para se

constituir. O sujeito se identifica com aquilo que o Outro diz que ele é. A partir

da primeira identificação é que ocorrem todas as outras identificações, por isso

é que estamos sempre ―condenados‖ ao olhar do Outro.

A primeira identificação se dá no momento da formação do eu que se

forma no decorrer das identificações imaginárias. As imagens constitutivas do

eu imaginário não são imagens quaisquer. O eu só se identifica com as

imagens em que se reconhece: a parte imaginária do Outro que atrai a atenção

do eu, levando-o à identificação – são imagens constituídas da figura do Outro.

Essa parte do Outro que atrai é o traço sexual desse Outro.

Freud, então, analisa a constituição do eu e nos ensina o quão é

fundamental o processo de identificação para a constituição e manutenção dos

grupos. Ele conclui que o homem é um animal de horda, sempre reunido e sob

comando do líder. Cada membro tem uma ligação com o líder e cada ligação

mantém a relação entre eles:

26

Freud recorre a Le Bon para ler sobre sociologia e verifica que Le Bon

defende a ideia de ―alma coletiva‖. Para ele ―os dotes particulares dos

indivíduos se apagam num grupo e que, dessa maneira, sua distintividade se

desvanece.‖ (FREUD, 1921, p.85). Ou seja, o que explica a existência do grupo

é uma alma coletiva. O sujeito reage de maneira bem distinta quando sozinho e

quando em grupo. Um grupo é impulsivo, irritável, emotivo e o amor o constitui

e o mantém. O grupo não possui a faculdade crítica, a reflexão, nem a razão do

sujeito sozinho.

Nesse contexto, então, evidenciamos o texto de Freud, ―Totem e Tabu‖

(1913), para relacionar com ―Psicologia das massas e análise do eu‖ (1921),

afinal, neste, tem-se a união pelo amor e em Totem e Tabu, a união se dá pelo

ódio.

Em Totem e Tabu, o assassinato do pai é um ato necessário, fundador

da civilização, ato que instaura a lei que nos separa do mundo da natureza e

nos introduz na cultura, o que possibilita a internalização dos interditos

paternos. Freud nos ensina, dessa forma, que o assassinato do pai é essencial

para a internalização da lei pelos filhos, com a metáfora paterna.

―O mal estar na civilização‖, texto de Freud, apresenta-nos como a

cultura e a civilização produzem um mal estar humano devido ao antagonismo

existente entre a civilização e as exigências da pulsão. Pois, para que a

civilização se desenvolva, faz-se necessária uma renúncia da satisfação

pulsional,

causando,

possivelmente,

frustrações,

na

vida

sexual,

e

agressividade.

Freud (1915), em ―A pulsão e seus destinos‖, sublinha os caminhos da

pulsão em: o retorno ao próprio eu (o sujeito maltrata a si próprio), o recalque

(produzindo o sintoma), a sublimação (a pulsão encontra a satisfação no

inesperado) e a transformação em seu contrário (toma-se, como exemplo, o

amor transformado em ódio).

27

Segundo Freud (1915), a pulsão constitui-se de quatro elementos:

- Drang (pressão): a pulsão é contínua, não para, busca satisfação

constantemente. Uma força para alcançar a meta.

- Ziel (meta): nunca alcançada totalmente, sempre parcial.

- Objekt (objeto): é o objeto que permite à pulsão encontrar satisfação.

- Quelle (zonas erógenas): o ponto de origem é sempre uma zona erógena.

Portanto, a pulsão encontra-se de um lado e a cultura do outro lado.

Todo percurso desenvolvido neste capítulo nos mostra que o sujeito é um

sujeito da cultura, isto é, nasce imerso num banho de linguagem. Já existimos

antes mesmo de nascer. Ou seja, o sujeito se constitui a partir do Outro – o

sujeito se constitui na cultura e precisa dela para viver. Toma-se como

exemplo, as próprias palavras em torno do berço que nos apontam que, a priori

o bebê é falado pelo Outro. De quem são as palavras que, neste trabalho,

propusemos a pesquisar em torno do LEITO? Adianto que nos capítulos

posteriores destacaremos as palavras do médico e dos pais em torno da

criança com síndrome de down internada no hospital.

28

3 – DEFICIÊNCIA

A noção de deficiência vai-se modificando historicamente, à medida que

as condições sociais são alteradas pela própria ação do homem, gerando

novas necessidades na sua relação com o meio social.

É possível intentar uma análise dessa condição no âmbito dos diferentes

modos de produção social (comunidade primitiva, sociedade escravista, feudal

e capitalista), na busca da compreensão dos mecanismos sociais construídos,

ao longo dos tempos, para identificar e assumir posições diante de sujeitos

diferentes, ou que não atendam às exigências de seu tempo.

Segundo Bianchetti (1995), na comunidade primitiva, a satisfação das

necessidades

humanas

estava

na

dependência

do

que

a

natureza

proporcionava como abrigo em cavernas e alimentos. Estando a natureza fora

do controle dos homens, o nomadismo era condição para sobrevivência, e

cada homem teria de buscar a manutenção de sua vida. Sendo um ―peso

morto‖ para seu grupo social, e não havendo por parte deste qualquer

compromisso com a sua manutenção, os deficientes seriam, provavelmente,

abandonados à própria sorte.

Com a sociedade escravista na Grécia Antiga, a satisfação das

necessidades básicas do homem livre era garantida pelos escravos. Não tendo

mais que prover a própria subsistência, ele podia pensar de forma

sistematizada.

De acordo com Bianchetti (1995), em Atenas, a vida da polis, a

valorização da retórica, da capacidade de argumentação e a contemplação

possibilitaram, a partir da obra de Platão, que se estabelecesse uma cisão

entre corpo e mente. À mente caberia mandar e governar, atividades dignas

realizadas pelos homens livres; ao corpo, caberiam as tarefas degradantes,

realizadas pelos escravos.

29

Segundo Pessotti (1984), Platão propunha que pessoas imperfeitas

fossem abandonadas à própria sorte. Para Aristóteles, essa prática seria

legítima mesmo para o controle demográfico. É fácil concluir que essa era uma

condição fatal para as pessoas com deficiência, particularmente quando

implicava dependência econômica.

Ainda de acordo com Pessotti (1984), essa prática só se modificou a

partir da transformação do modo de organização social. Na Idade Média, sob a

influência teológica, a dicotomia corpo/mente transformou-se em corpo/alma. A

partir da instituição de uma moral cristã, sendo todos os homens possuidores

de uma alma, passou a ser intolerável a prática do abandono, socialmente

aceita e justificada na sociedade escravista.

Diante do conflito moral, que impedia deixar à mercê da sorte esses

homens dotados de alma, a sociedade encontrou no asilamento a solução

alternativa, uma resposta pouco onerosa que oferecia dupla conveniência:

assegurava cuidados exigidos pela moral cristã vigente e removia o incômodo.

Pessotti (1984) ainda nos explica que, com a agudização das

contradições da sociedade feudal, teve início um longo período de crise,

marcado por guerras, insurreições, fome, crise ideológica. Era a transição a um

novo modo de produção, o capitalismo. Rompendo com a visão predominante

na sociedade feudal, que se baseava na visão teológica, o divino passou a ser

substituído pelo natural. O homem, a sociedade e o mundo passaram a ser

concebidos como realidades individuais imanentes, dotadas de uma lógica

particular, em vez de serem determinados por forças divinas.

Com base nessas transformações, passou-se à compreensão de que os

comportamentos

humanos,

suas

capacidades

e

incapacidades

foram

determinadas por leis naturais. A deficiência seria, então, compreendida a partir

dessa perspectiva.

30

A questão do ―natural‖ foi explicitada por Locke, no seu ―Segundo tratado

sobre o governo civil‖, publicado em 1692:

―Os homens são definidos como proprietários de si mesmos, de seus

corpos, de sua força de trabalho, livres e iguais, podendo realizar no

mercado a troca de suas mercadorias, sendo limitados apenas por

suas incapacidades naturais‖ (LOCKE, 1978, p.11)

Dessa forma, se não podiam realizar sua condição de igualdade, as

pessoas com deficiência eram enviadas às instituições, tuteladas pelo Estado,

junto com outras pessoas nas mesmas condições (os doentes, os loucos, os

miseráveis, os incapazes), proscritas pela sociedade.

De acordo com Pessotti (1984), era segregado todo aquele que, em

virtude de suas incapacidades naturais, ainda que, possuindo seu corpo, não

era livre da dependência do outro e tampouco participava do processo de

produção e acumulação de riqueza. Não sendo capaz de se realizar como

força produtiva, passou a se inscrever na sociedade como alheio às relações

concretas estabelecidas entre os homens.

E à medida que as contradições do capital, ao longo do século XX,

impuseram novas exigências, ampliou-se a margem daqueles considerados

divergentes do modelo social. As transformações sociais imprimiram a

demanda por novas habilidades, entre elas, a capacidade de ler, escrever e

calcular em níveis básicos.

Se, a partir da Idade Média, a questão orgânica era definidora da

condição da deficiência, isso se modificou no século XX. De acordo com

Pessotti (1984), aqueles sujeitos incapazes de aquisições acadêmicas foram,

também, incorporados à categoria dos deficientes, por não atenderem às

expectativas culturais emergentes. Assim, no século XX, a incompetência

escolar passou a ser compreendida como deficiência mental leve, associada

aos quadros anteriormente reconhecidos, como o cretinismo, a idiotia, a

imbecilidade e a debilidade mental, legados pelo saber do século XIX.

31

Bueno (1997) assinalou que, se há alguma continuidade histórica na

identidade social do anormal, é que em todas as épocas a sociedade

identificou, por algum critério, aqueles que possuem características divergentes

das encontradas na maior parte de seus membros. Argumentou que essa

identificação é pautada não pela presença da diferença, mas sim por suas

consequências nas possibilidades de participação desse homem na construção

coletiva da sobrevivência e reprodução social. Dessa forma, uma pessoa é

considerada deficiente quando não corresponde a um padrão considerado

normativo, e há um homem de referência para cada tempo.

Dessa

forma,

o

conceito

de

anormalidade

social

vai

sendo

historicamente construído, complexificando-se na mesma medida em que as

condições sociais vão sendo transformadas pela relação do homem com o

meio. Dessa maneira, com base na ciência, observam-se mudanças no perfil

daqueles identificados como deficientes.

3.1- O que é a Síndrome de Down

De acordo com o dicionário Aurélio, ―deficiência‖ refere-se à falta, carência e

insuficiência . Já ―síndrome‖ refere-se a um conjunto de sintomas ligados a uma

entidade mórbida. Segundo Cavalcante (2003), faz-se necessário também distiguir a

deficiência do termo ―desvantagem‖ que, conforme o dicionário, trata-se de falta de

vantagem, inferioridade e, devemos diferenciar também de ―incapacidade‖, que

refere-se a falta de capacidade legal.

Segundo Mustacchi (1990), a Síndrome de Down decorre de um acidente

genético que ocorre em média em 1 a cada 800 nascimentos, aumentando a

incidência com o aumento da idade materna. Atualmente, é considerada a alteração

genética mais freqüente e a ocorrência da Síndrome de Down entre os recém

nascidos vivos de mães de até 27 anos é de 1/1.200. Com mães de 30-35 anos é de

1/365 e depois dos 35 anos a frequência aumenta mais rapidamente: entre 39-40

anos é de 1/100 e depois dos 40 anos torna-se ainda maior. Acomete todas as

32

etnias e grupos socioeconômicos igualmente. É uma condição genética conhecida

há mais de um século, descrita por John Langdon Down e que constitui uma das

causas mais frequentes de deficiência mental (18%). No Brasil, de acordo com as

estimativas do IBGE realizadas no censo 2000, existem 300 mil pessoas com

Síndrome de Down. Seus portadores apresentam, em consequência, retardo mental

(de leve a moderado) e alguns problemas clínicos associados.

O mesmo autor nos ensina que, diferentemente dos 23 pares de

cromossomos que constituem, na maioria das vezes, o nosso genótipo, no

caso da Síndrome de Down, há um material cromossômico excedente ligado

ao par de número 21 e, por isso, também é chamada ―trissomia do 21‖. Não

existem graus de Síndrome de Down, o que existe é uma leitura desse padrão

genético em cada indivíduo, como ocorre com todos nós. Assim, como existem

diferenças entre a população em geral também existem diferenças entre os

portadores de Síndrome de Down. Existem 3 tipos de Síndrome de Down:

A trissomia livre (92% dos casos), quando a constituição genética desses

indivíduos é caracterizada pela presença de um cromossomo 21 extra em

todas as suas células. Nesses casos, o cromossomo extra tem origem no

desenvolvimento anormal do óvulo ou do espermatozóide onde ocorre uma

não-disjunção durante a meiose, na gametogênese, sem razões conhecidas.

Em consequência desse fato, quando eles se encontram para formar o óvulo

fecundado estão presentes, em um dos gametas, três cromossomos 21 no

lugar de dois. Ao longo do desenvolvimento embrionário, o cromossomo

adicional permanece acoplado a todas as células do indivíduo em função da

divisão celular.

Diante dessa explicação biológica sobre a síndrome, recordo-me da

questão exposta por Vorcaro (2000), no texto ―Doenças Graves na Infância‖ :

―se a saúde é a fiadora da sustentação do ideal do qual um filho é a promessa,

o efeito da doença orgânica pode atingir a subjetivação da criança?‖

De acordo com Vorcaro (2000), apesar de a estruturação do sujeito não

depender do orgânico, uma doença grave pode interferir na estruturação do

33

sujeito quando se torna um traço prevalente, como se o sujeito fosse

reconhecido apenas por um único traço: ―o down‖, por exemplo, destituindo ―O

João, A Maria‖. Dessa forma, a impotência associada à doença apaga a

criança idealizada pelos pais, ―já que não pode responder de onde é esperada,

não pode alimentar a ficção que a sustém na posição que lhe foi atribuída‖

(Vorcaro, 2000, p.335)

Realçada e constatada uma insuficiência interpretada pelos pais em

seus filhos, o desejo do filho ideal cai por terra. A autora Elsa Coriat nos

apresenta um caso clínico em que os pais questionam: ―os bebês com

Síndrome de Down podem dizer ‗agu‘???‖ Os pais acrescentam que,

ultimamente, ouviram o filho balbuciar ‗agu‘, mas não deram importância a isso,

pois lhe disseram que as crianças que têm Síndrome de Down não dizem ‗agu‘

e, dessa forma, ficaram inseguros quanto à certeza com o que pensaram ter

escutado. Nas palavras de Coriat:

Um pai ou uma mãe que não acredita no que seus olhos e seus

ouvidos lhe informam acerca da significação da conduta do bebê,

porque não coincide com o que os outros garantem que tem que ser;

um pai ou uma mãe que acredita ter visões quando seu filho com

problemas comporta-se como qualquer outra criança; esse pai e essa

mãe, ao invés de responder ao ―agu‖ buscando repeti-lo ou ampliá-lo,

procurará não voltar a escutá-lo, retirando-se da cena, uma vez que,

se o escutasse, iria supor que é apenas uma ilusão. O ―agu‖ de seu

filho, em vez de enchê-lo de alegria, irá trazer-lhe a lembrança de que

lhe disseram que isso é impossível; possivelmente, seus olhos irão

encher-se de lágrimas, cortando a incipiente comunicação. (Coriat,

1997, p.170)

Vorcaro (2000) acrescenta que a doença grave provoca mudanças na

identidade atribuída à criança e também altera a posição dos pais que se

sentem destituídos de saber para reconhecer e cuidar dessa criança.

Deslocam, assim, essas funções para os especialistas ou agentes de saúde

sublinhando uma insuficiência dos pais:

Nessa lacuna do saber parental, o diagnóstico, em sua função de

instrumento classificatório etiológico e nosográfico, compreende o

que é irreconhecível pelos pais e indica terapêuticas que

reconduzirão ou adaptarão a criança à normalidade, condenando,

aliviando ou salvando os pais do mal estar que a doença produz aos

ideais. (Vorcaro, 2000, p. 104)

34

De acordo com Vorcaro (2000), quando esses pais localizam no médico

um discurso de mestre, será ele, o médico, quem antecipará o adulto que essa

criança vai ser, pois sua palavra prognosticadora orientará o laço dos pais com

a criança. E o diagnóstico pode até adquirir um tom de identidade social

destituindo o nome da criança: ―meu filho é Down‖, ―ele é PC‖, ―aquele

Asperger‖.

3.2 – O discurso médico

Os discursos, lembramos aqui, são

formas de tratar o impossível, o real

ou aquilo que escapa à simbolização.

(MUCIDA, 2001, p.124)

O legado de Lacan, por meio do qual se pode verificar as diferentes

posições assumidas por um sujeito no laço social é uma teoria fundamental

para todo psicanalista que trabalha em uma instituição. Trata-se da chamada

―Teoria dos quatro discursos‖, desenvolvida entre 1969 e 1970 por Lacan no

Seminário XVII, intitulado ―O avesso da psicanálise‖, em que ele aponta a

existência de quatro discursos que regulam o laço social.

São quatro elementos que constituem a estrutura de todo discurso:

- S 1: significante mestre,

- S 2: cadeia dos significantes constituídos S2, S3, S4...representada pela

abreviação S2,

- a: mais gozar

- $: sujeito barrado pelos significantes que o constituem.

O sujeito, na teoria lacaniana, é representado por dois significantes: um

significante é o que representa um sujeito para outro significante e o sujeito é

aquilo que o significante representa, ou seja, o sujeito é efeito do significante.

35

Os lugares que os elementos citados acima podem ocupar são os quatro

seguintes:

o agente ,

outro .

a verdade

produção

O que organiza esse discurso? O que desempenha o papel de agente?

Qual é a sua verdade? Qual é o outro ao qual esse discurso se dirige? Qual é o

produto que tal discurso comporta?

Todas essas questões permitem situar da melhor maneira as condições

de representação, isto é, as condições do laço social nas quais o sujeito

precisa produzir seu registro, suas identificações. Os discursos nada mais são

do que lugares lógicos decorrentes do apelo fálico, que convoca o eu a se

representar, lugar que Lacan (1969) aborda como aquele que não cessa de

não se escrever, responsável pela busca da construção de um representante

que possa tornar-se suporte simbólico para amparar os laços discursivos.

De acordo com Lacan (1969), pode-se dizer que os discursos, esses

lugares lógicos, definem uma forma de gozo. Então, vê-se um deslocamento do

próprio sujeito da fala para um sujeito do discurso que não, necessariamente,

fala. Mas é um sujeito implicado no seu gozo.

Lacan (1969) ainda sublinha que esses lugares são responsáveis pela

produção de todos os nossos atos de repetição, desde atos enunciativos a atos

sintomáticos ou sublimatórios, ou seja, atos nos quais o sujeito se precipita em

um

objeto

pulsional,

na

fronteira

determinada

pela

articulação

alienação/separação da relação ao Outro.

Então, cada discurso tem um agente, que é aquele que coloca o

discurso para funcionar.

O agente é sempre um ator sustentado numa

verdade, particular para cada um dos quatro discursos. Tem-se um agente que,

embasado em uma verdade, agirá sobre alguém (o outro), para se obter uma

produção. O outro é o lugar do trabalho, a produção (mais valia) é o excesso, o

36

resto, objeto (mais de gozar) e a verdade é aquilo que desvelando vela, o que

não se diz por inteiro, o que faltam palavras, é o enigma.

É importante lembrar que é a rotação dos quatro elementos nos quatro

lugares que vai configurar a estrutura de cada discurso, o que fornece as

seguintes possibilidades discursivas:

Discurso do Mestre (governar): S1

→

$

S2

a

Encontra-se o discurso do mestre como o discurso da instituição do

sujeito enquanto tal. Teremos um agente que chamaremos de senhor (S1) que

agirá sobre o escravo (S2), fazendo-o produzir. Tem-se como produto o objeto

que terá um valor a que o escravo renuncia para o gozo do senhor como

sujeito.

Então, esse discurso, ao instaurar essa identificação do sujeito, faz com

que ele se represente, tenha uma identidade: ―eu sou isso‖, ou seja, o sujeito

fica identificado ao seu próprio significante. Assim, tem-se o sujeito alienado

entre dois significantes (S1 e S2), isto é, alienado ao seu inconsciente.

Lacan (1969) identifica esse discurso do mestre ao discurso do próprio

inconsciente que é uma cadeia de significantes cuja existência se manifesta

através de suas formações, como os chistes, sintomas, atos falhos, sonhos e

revelam a verdade, o desejo do sujeito. O inconsciente é um operário que

trabalha em tempo integral, é incansável.

Já o Discurso Universitário implica uma subversão discursiva em relação

ao discurso do mestre: (educar)

S2

→

S1

a

$

Esse discurso mudou a relação do homem com o saber. O saber que se

sustentava,

meramente,

no

próprio

significante

mestre,

no

discurso

37

universitário, esse saber equivale a outro, pois são as publicações, citações e

títulos universitários que garantem o valor de um saber. Dessa forma, o saber

se conta em títulos acadêmicos e o próprio sujeito torna-se instrumento de

gozo.

Discurso Histérico: (fazer desejar)

$

a

→

S1

S2

O discurso histérico denuncia o discurso do mestre; o sujeito histérico

faz objeções à instituição do sujeito como tal, ele interroga o discurso do

mestre, há sempre algo escapando e se manifestando, demonstrando que o

sujeito não é inteiro. Há uma revelação da castração do mestre que é barrado.

Nesse discurso, tem-se um sujeito dividido, mergulhado num ‗não saber‘,

sempre apontando o furo do Outro, pois esse discurso é o laço que mostra a

articulação do sujeito com o Outro através do desejo. Um desejo sempre

insatisfeito.

Discurso do Analista:

a

S2

→

$

S1

Na análise, o objeto mais de gozar situa-se na função de agente para

que o sujeito barrado produza os significantes primordiais, que o alienam como

sujeito, tendo esse laço o saber depositado na experiência como a sua

verdade.

O discurso do analista demonstra que o sujeito é descentrado em

relação a ele mesmo, é dividido. A psicanálise mostra que o significante, no

caso: ―eu sou isso‖, é incapaz de se significar a si mesmo. O sujeito jamais

poderá ser definido por ele mesmo, pois depende da sua localização na cadeia

de significantes e o sujeito não é aquilo que o representa.

A função do objeto aparece na renúncia ao gozo. Na relação com o

outro, há um mais de gozar que se estabelece e será captado por alguns.

Lacan (1969) refere-se ao objeto ‗a‘ enquanto perdido, sendo um ‗mais de

38

gozar‘. Gozar para o Outro, uma vez que a fantasia que implica a relação do

sujeito com esse objeto ‗a‘ que é sempre um objeto do Outro, na medida em

que o sujeito o supõe ser do Outro. Mas o processo analítico pretende levar o

sujeito a saber que esse Outro tampouco detém o objeto que lhe falta, pois o

outro é furado, perdido.

Para além desses 4 discursos que fazem laço social, Lacan não deixou

de fazer referência a outros contextos nos quais não se produzem laços

sociais, isto é, não há relação entre o agente e o outro. O discurso capitalista.

Uma variação, um deslizamento do discurso do mestre:

$

S1

S2

a

Trata-se da forclusão do laço social. E a psicopatologia trata-se de uma

estratégia para combater essa forclusão. O mais gozar não advém mais do

laço social, mas dos objetos. Há um desvanecimento do mestre, um declínio

dos significantes mestres em prol dos objetos; no lugar da verdade, a oferta de

Um para todos.

Nesse sentido, Ribeiro (2010) nos recorda que os produtos postos no

mercado, objetos ‗a‘, produzidos pela ciência, são postos para gozar – ofertas

de satisfação garantida e imediata. Tomam-se, como exemplo, as latusas

(termo utilizado por Lacan), para expressar celulares, computadores, dentre

outros produtos, que estão sempre obsoletos, fazendo com que o consumidor

não pare de comprar em busca de uma satisfação.

Outro exemplo importante são as drogas. Seu uso é efeito do discurso

capitalista, pois o usuário de drogas não pode parar de consumir. As drogas

forcluem o sujeito do laço social assim como o discurso capitalista.

Dessa forma, o discurso capitalista que forclui o laço social transforma o

agente em ―palhaço consumidor‖, como se tudo dependesse da sua vontade e,

assim, induz às patologias ligadas ao gozo do Outro, e o sujeito faz sintomas.

39

Podemos pensar aqui como o discurso capitalista apropria-se da

Síndrome de Down? Porque propagandas (o marketing), novelas e espetáculos

de arte (como, por exemplo, o ballet) têm divulgado tão, frequentemente, as

pessoas portadoras da síndrome como se fosse bom ter a Síndrome de Down?

Portanto, o discurso capitalista reduz o sujeito a um mero consumidor e

incrementa as patologias. Mas cabe realçar que o analista é o sujeito suposto

saber e deve saber como se sustentar nesse lugar, ater-se ao que diz respeito

ao não-todo do inconsciente, pois o discurso do analista é o que dá lugar de

sujeito ao Outro. O sujeito está na posição do outro e o psicanalista é mero

objeto ‗a‘, está na posição de agente do discurso. Daí a ética que rege seu

trabalho.

Já o discurso médico, segundo Cavalcante (2003), tenta responder,

prontamente, aos pedidos do paciente na tentativa de minimizar seu

sofrimento. A medicina trata o corpo do paciente como biológico e

deserogeneizado, foca-se na doença e na semiologia que reflete um saber já

pré-estabelecido para extrair o diagnóstico e a prescrição terapêutica

adequada.

O olhar médico não encontra o doente, mas a sua doença, e em seu

corpo não lê uma biografia, mas uma patologia na qual a

subjetividade do paciente desaparece atrás da objetividade dos sinais

sintomáticos que não remetem a um ambiente ou a um modo de viver

ou a uma série de hábitos adquiridos, mas remetem a um quadro

clínico onde as diferenças individuais que afetam a evolução da

doença desaparecem naquela gramática de sintomas, com qual o

médico classifica a entidade mórbida como o botânico classifica as

plantas. (ROTELLI, 1990, p.93)

De acordo com Filho (1992), o discurso da medicina é claro ao vincular

seu objetivo à cura, ao bem estar e ao progresso do tratamento. Sua tarefa e

função social consistem na recuperação da saúde do paciente como um bem

produtivo e pela possibilidade de inseri-lo no mercado do sistema capitalista.

40

O mesmo autor ainda nos transmite que, nos dois últimos séculos, o

avanço da ciência trouxe uma diversidade de contribuições e benefícios para o

campo da medicina, facilitando a produção de um saber objetivo sobre o corpo,

seu funcionamento e seus sistemas. Consequentemente, tais avanços também

foram responsáveis por alterações nos hábitos e costumes da sociedade que,

hoje, exige do médico uma propedêutica e um tratamento eficaz, rápido a fim

de aliviar o mal estar do doente.

E, na mesma proporção em que o

conhecimento avançou, fez-se necessário promover a divisão do saber sobre o

organismo, pois cada parte do corpo tornou-se uma nova área de investigação

específica. Dessa forma, o médico da contemporaneidade desenvolve sua

abordagem de modo focal, tratando da doença e visando à recuperação do

corpo ou da função desse corpo adoecido.

O discurso médico, quando nomeia uma patologia para alguns

pacientes, constitui um elemento identificatório. Assim, frequentemente, a

pessoa deixa de ser o Diogo, a Aline, para ser o diabético, o amputado. Mas

cada sujeito respoderá a isso de forma singular.

De acordo com Mucida (1998), não saber o diagnóstico pode causar

diversas

reações.

Alguns

pacientes,

ao

se

descobrirem

―doentes‖,

especialmente, de modo súbito, sentem-se angustiados. Enquanto o que ele

sente não tem nome, enquanto as causas das suas sensações são

desconhecidas, a angústia permanece intensa. Ela presentifica o real, o sujeito

fica à deriva, desprendido da palavra, fora da simbolização, fica doente

penalizado por um mal estar interno o qual não consegue aliviar. Esse mal

estar pode, muitas vezes, minimizar quando o médico nomeia a doença. Porém

pode também promover uma espécie de cortes nos projetos de vida do

paciente, adquirindo um sentido de perda que abala a estrutura psíquica

desses doentes. Esses sentimentos de perda, desencadeados nesse

momento, podem fazer com que a pessoa invista em cuidados extremos com

sua saúde.

41

Mucida (1998) constata que o discurso da medicina oferece ao paciente

hospitalizado um atrelamento do sujeito à doença. Dessa forma, parafraseando

Mucida: o que tem o discurso analítico a oferecer ao paciente hospitalizado?

Como descolar do ―Down‖ e escutar o ―Diogo‖?

Se as doenças surgem, as síndromes existem e, se há mudanças

corporais e mudanças na relação com o outro, advindos de um abalo das suas

identificações, torna-se indispensável um trabalho de reconstrução, pois a falta

de significantes, para nomear esse momento na história do sujeito, pode fazer

persistir o real como silêncio de um vazio impronunciável.

A psicanálise, no hospital, trabalha com esses pacientes na dialética:

alienação – separação (ser a doença – estar doente), para possibilitar ao

sujeito o caminho da interseção entre esses dois pólos, oferecendo um outro

campo.

De acordo com Clavreul (1983), a ―Psicanálise é, antes, o avesso da

Medicina‖. Jorge (1983) afirma que, no discurso médico, há uma objetividade

científica que retira a subjetividade do sujeito, tanto daquele que o enuncia

como daquele que o escuta. A fala do sujeito é ouvida para ser descartada,

depreendendo-se daí a função silenciadora do discurso médico, que, ao se

valer apenas de seus próprios elementos, anula tudo o que nele não possa se

inscrever. Dessa forma, o discurso médico reduz o sentido dos diferentes ditos

do sujeito àquilo que é passível de ser neste inscrito. Uma "falta de ar‖,

juntamente com uma ―dor no peito‖ e ―uma angústia por dentro‖ são reduzidos

ao sinal clínico da dispnéia. Do mesmo modo, ―um peso na cabeça‖, ―uma

ardência na testa‖ e ―um latejamento na cabeça‖, ―um pensamento que não

pára de martelar‖ são reduzidos e nomeados de cefaléia.

Jorge (1983) acrescenta que a receita médica é, também, uma ordem

médica, afinal prescreve um enunciado dogmático: coma isso, não beba aquilo,

não fume, repouse, faça exercícios.

O discurso médico, então, refere-se a um discurso dominante, utiliza o

42

outro para impor seus ditames e seus ideais – posição de mestria. É

justamente aí que pode-se destacar a distinção entre a psicanálise e a

psiquiatria, pois a psicanálise não propõe esse discurso de mestria, portanto,

não decide ou impõe o que é melhor para cada sujeito em particular.

No decorrer de sua obra, Freud passa a valorizar, não mais a sugestão

hipnótica, mas a escuta do sujeito em sua associação livre, regra fundamental

da psicanálise. É a passagem de uma posição de compreensão para a de

interpretação, e ainda de um ―sujeito que sabe‖, própria do médico, para a do

sujeito suposto saber, lugar do psicanalista. Lugar este, que pretendemos, no

próximo capítulo, destacar como a posição ocupada pelo analista, também no

hospital.

4 – PSICANÁLISE E HOSPITAL

Freud (1918), nas Linhas de Progresso na Terapia Psicanalítica, já nos

alertava que, futuramente, defrontaríamos ―com a tarefa de adaptarmos nossa

técnica às novas condições‖. Ele antecipava a inserção da Psicanálise no

âmbito da Saúde Pública:

É possível prever que, mais cedo ou mais tarde, a consciência da

sociedade despertará, e lembrar-se-á de que o pobre tem

exatamente tanto direito a uma assistência à sua mente, quanto o

tem, agora, à ajuda oferecida pela cirurgia, e de que as neuroses

ameaçam a saúde pública não menos que a tuberculose, de que,

como esta, também não podem ser deixadas aos cuidados

impotentes de membros individuais da comunidade. Quando isto

acontecer, haverá instituições ou clínicas de pacientes externos, para

as quais serão designados médicos analiticamente preparados, de

modo que homens que de outra forma cederiam à bebida, mulheres

que praticamente sucumbiriam ao seu fardo de privações, crianças

para as quais não existe escolha a não ser o embrutecimento ou a

neurose, possam tornar-se capazes, pela análise, de resistência e

trabalho eficiente. Tais tratamentos serão gratuitos. Pode ser que

passe um longo tempo antes que o Estado chegue a compreender

como são urgentes esses deveres. (FREUD, S. [1918] - Linhas de

progresso na terapia psicanalítica).

43

Há noventa e dois anos, Freud antecipava essa inserção da psicanálise

no âmbito da saúde. O escrito de 1918 é notável no que tange a esse ponto

tanto pela precisão descritiva do cenário em que hoje nos situamos quanto pelo

rigor ético que orienta os psicanalistas dessa época futura, que ora

constatamos nos tempos atuais.

Neste presente trabalho, não vamos nos ater a discussões sobre a

saúde pública ou a privada, mas realçaremos essa citação de Freud com a

intenção de refletir sobre o que se convencionou chamar de setting analítico.

Justamente, por ser umas das justificativas que barraria a entrada de um

psicanalista na instituição hospitalar, como se o analista não pudesse fazer

psicanálise, ultrapassando as quatro paredes da clínica.

4.1 – Setting analítico.

Todo aquele que espera aprender o nobre jogo de xadrez nos livros,

cedo descobrirá que somente as aberturas e os finais de jogos

admitem uma apresentação sistemática exaustiva e que a infinita

variedade de jogadas que se desenvolvem após a abertura desafia

qualquer descrição desse tipo. Esta lacuna na instrução, só pode ser

preenchida por um estudo diligente dos jogos travados pelos mestres.

As regras que podem ser estabelecidas para o exercício do

tratamento psicanalítico acham-se sujeitas a limitações semelhantes.

(Freud, 1911, p.139)

A psicanálise de Freud nasceu dentro dos hospitais acerca dos estudos

para tentar compreender os fenômenos histéricos. E Lacan desenvolveu seu

trabalho no hospital Sainte-Anne. Dessa forma, como surgem as regras que

constituem o setting analítico?

Freud (1911) evidencia que o instrumento de trabalho do psicanalista é a

palavra que desliza na associação livre num contexto transferencial. Mas ele

descreve um conjunto de regras que facilitariam a intervenção analítica: tempo,

local, postura, dentre outras.

44

Segundo Quinet (1991), Lacan introduz o ato psicanalítico para deslocar

a ―psicanálise do âmbito das regras, para situá-la na esfera da ética. O conceito

de ato desvela que o dito contrato do início da análise exime o analista da

responsabilidade do seu ato – trata-se de um contra-ato‖ (Quinet, 1991, p.10).

O que autoriza, então, o analista neste ato? O ato analítico é, por

primazia, a passagem de analisante a analista. Ainda de acordo com Quintet

(1991), aprendemos que só é possível encontrar-se o ato analítico no início da

análise de cada paciente, caso ele tenha se realizado para aquele analista no

final de sua própria análise. Ao dirigir uma análise, os atos do analista trazem a

marca dessa passagem, mesmo quando a travessia fracassa, segundo Quinet

(1991).

Sendo o setting analítico um ―contrato‖ que determina o tempo das

sessões, a freqüência e etc, como propor ao paciente um tipo de ‗concretização

do Outro‘, sendo que o caminho da análise se direciona, justamente, para o

confronto com a falta do Outro? Dessa forma, é a formação do analista que

permite o ato analítico. Aprendemos que, a própria análise do analista é a

condição para seu exercício.