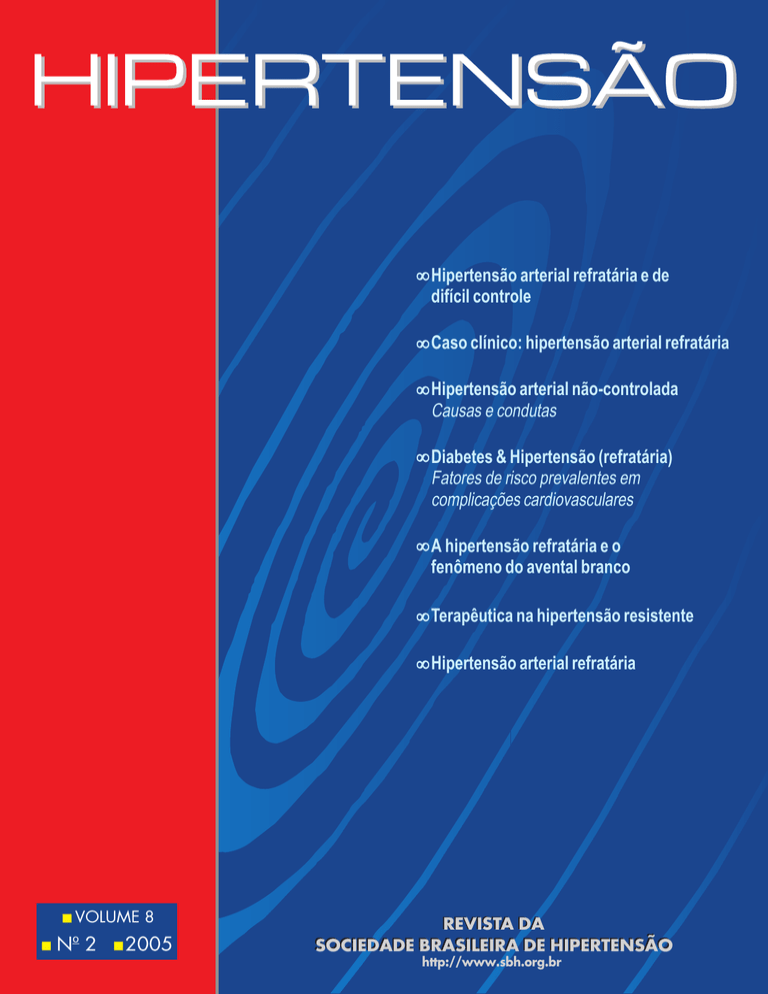

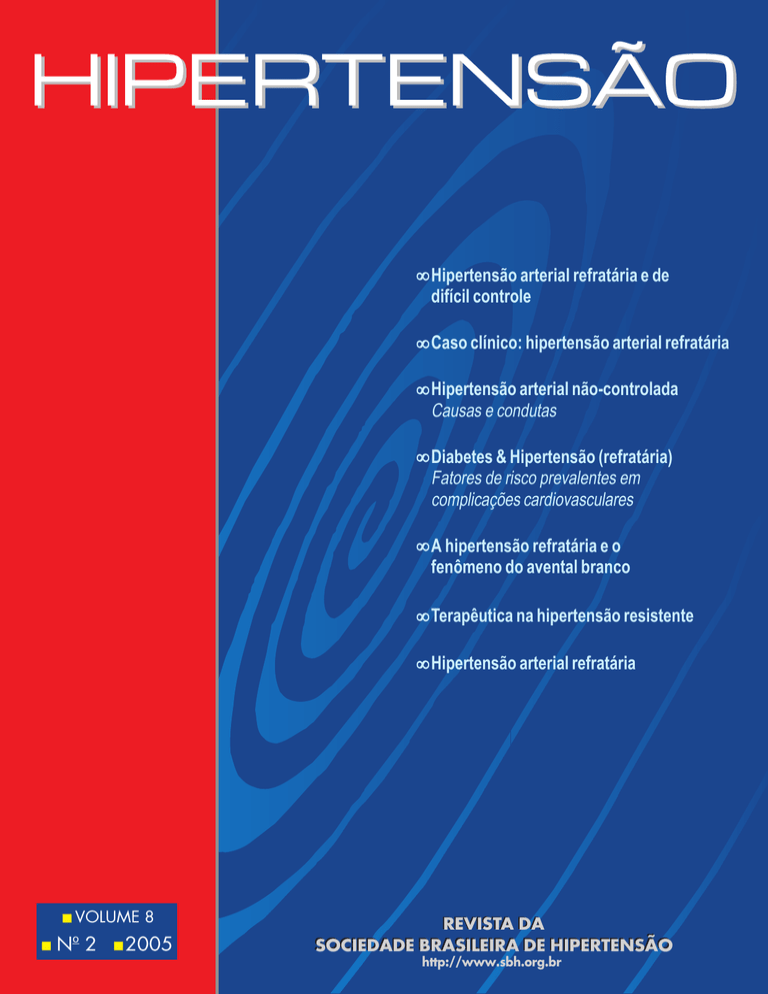

• Hipertensão arterial refratária e de

difícil controle

• Caso clínico: hipertensão arterial refratária

• Hipertensão arterial não-controlada

Causas e condutas

• Diabetes & Hipertensão (refratária)

Fatores de risco prevalentes em

complicações cardiovasculares

• A hipertensão refratária e o

fenômeno do avental branco

• Terapêutica na hipertensão resistente

• Hipertensão arterial refratária

■

■

VOLUME 8

o

N 2

■

2005

REVISTA DA

SOCIEDADE BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO

http://www.sbh.org.br

EDITORIAL

EDITORIAL

Hipertensão Arterial Refratária

um problema em busca de solução

Como está bem estabelecido em trabalhos inseridos na presente

edição, a Hipertensão Arterial Refratária é conceituada como a

hipertensão resistente (considerando-se o uso do termo resistente com o

mesmo significado de refratária) que evolui com valores pressóricos acima

de 140/90 mmHg em pacientes utilizando regularmente doses plenas ou

máximas de pelo menos três ou mais agentes de classes terapêuticas antihipertensivas distintas, incluindo-se entre eles diuréticos em doses

igualmente adequadas.

Entre as causas mais freqüentemente citadas, incluem-se desde a

tomada da PA de forma inadequada até a presença de certas comorbidades

(obesidade e resistência à insulina, por exemplo) até situações mais

específicas, como hipervolemia e formas secundárias de hipertensão.

Os dados sobre a prevalência do problema não são definitivos, mas os

resultados do estudo ALLHAT – “Antihypertensive and Lipid Lowering

Treatment to Prevent Heart Attack” (Am J Hypertens, 1998, 11: 17A),

mostraram que entre 14.722 pacientes, com mais de 55 anos,

47% permaneciam resistentes ao tratamento, cerca de um ano após a

randomização. Trata-se certamente de uma informação restrita a uma faixa

da população em idade mais avançada, mas que revela a grandeza do

desafio, sobretudo por se referir a um subgrupo de indivíduos que quase

sempre evolui com comorbidades que acentuam o risco de complicações

cardiovasculares. O diabetes, entre outros, constitui um fator de risco de

extrema importância, uma vez que sua concomitância com quadros

hipertensivos multiplica o risco de eventos cárdio e cerebrovasculares,

aumentando significativamente as taxas de morbimortalidade.

Controlar a hipertensão arterial resistente ou refratária constitui,

portanto, uma tarefa a ser bem executada, a despeito dos fatores adversos

e das dificuldades que possam ser encontradas. Daí a importância maior

das diversas matérias que compõem o número atual de nossa revista

HIPERTENSÃO.

Dra Maria Helena Catelli de Carvalho

Editora

Volume 8 / Número 2 / 2005

43

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

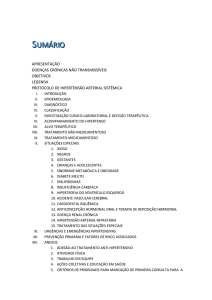

ÍNDICE

ÍNDICE

○

○

○

○

○

○

Hipertensão arterial refratária e

de difícil controle ...................................................................................... 46

○

○

○

○

○

○

Caso clínico:

Hipertensão arterial refratária .................................................................. 52

○

○

○

○

Hipertensão arterial não-controlada

Causas e condutas ..................................................................................... 56

Diabetes & Hipertensão (refratária):

Fatores de risco prevalentes em

complicações cardiovasculares ................................................................. 59

A hipertensão refratária e o

fenômeno do avental branco ...................................................................... 62

HIPERTENSÃO

Terapêutica na hipertensão resistente ........................................................ 67

Hipertensão arterial refratária .................................................................... 72

Revista da Sociedade

Brasileira de Hipertensão

EDITORA

DRA. MARIA HELENA C. DE CARVALHO

EDITORES SETORIAIS

Referência Internacional

em resumo ................................................................................................. 78

Agenda 2005 ............................................................................................. 82

MÓDULOS TEMÁTICOS

DR. EDUARDO MOACYR KRIEGER

DR. ARTUR BELTRAME RIBEIRO

CASO CLÍNICO

DR. DANTE MARCELO A. GIORGI

EPIDEMIOLOGIA/PESQUISA CLÍNICA

DR. FLÁVIO D. FUCHS

DR. PAULO CÉSAR B. VEIGA JARDIM

FATORES DE RISCO

DR. ARMÊNIO C. GUIMARÃES

AVALIAÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL

DRA. ANGELA MARIA G. PIERIN

DR. FERNANDO NOBRE

DR. WILLE OIGMAN

EXPEDIENTE

Produção Gráfica e Editorial - BestPoint Editora

Rua Ministro Nelson Hungria, 239 - Conjunto 5 - 05690-050 - São Paulo - SP

Telefax: (11) 3758-1787 / 3758-2197. E-mail: [email protected].

Médico / Jornalista Responsável: Benemar Guimarães - CRMSP 11243 / MTb 8668.

Assessoria Editorial: Marco Barbato.

Revisão: Márcio Barbosa.

As matérias e os conceitos aqui apresentados não expressam necessariamente

a opinião da Boehringer Ingelheim do Brasil Química e Farmacêutica Ltda.

TERAPÊUTICA

DR. OSVALDO KOHLMANN JR.

BIOLOGIA MOLECULAR

DR. JOSÉ EDUARDO KRIEGER

DR. AGOSTINHO TAVARES

DR. ROBSON AUGUSTO SOUZA SANTOS

PESQUISA BIBLIOGRÁFICA

CARMELINA DE FACIO

44

HIPERTENSÃO

SBH

Sociedade

Brasileira de

Hipertensão

DIRETORIA

Presidente

Dr. Robson A. Souza dos Santos

Vice-Presidente

Sociedade Brasileira de Hipertensão

Tel.: (11) 3284-0215

Fax: (11) 289-3279

E-mail: [email protected]

Home Page: http://www.sbh.org.br

Dr. Artur Beltrame Ribeiro

Tesoureiro

Dr. José Márcio Ribeiro

Secretários

Dr. Dante Marcelo A. Giorgi

Dr. Elisardo C. Vasquez

Presidente Anterior

Dr. Ayrton Pires Brandão

Conselho Científico

Dra. Andrea Araujo Brandão

Dra. Angela Maria G. Pierin

Dr. Armênio Costa Guimarães

Dr. Artur Beltrame Ribeiro

Dr. Ayrton Pires Brandão

Dr. Carlos Eduardo Negrão

Dr. Celso Amodeo

Dr. Dante Marcelo A. Giorgi

Dr. Décio Mion Jr.

Dr. Eduardo Moacyr Krieger

Dr. Elisardo C. Vasquez

Dr. Fernando Nobre

Dr. Hélio César Salgado

Dr. Hilton Chaves

Dr. José Eduardo Krieger

Dr. José Márcio Ribeiro

Dra. Lucélia C. Magalhães

Dra. Maria Claudia Irigoyen

Dra. Maria Helena C. Carvalho

Dr. Osvaldo Kohlmann Jr.

Dr. Robson A. S. Santos

Dr. Wille Oigman

Volume 8 / Número 2 / 2005

45

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Hipertensão arterial refratária

e de difícil controle

Bases fisiopatológicas da terapêutica

Resumo

Autores:

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

MÓDULO TEMÁTICO

○

Heitor Moreno Júnior*

○

○

Cardiologista e Farmacologista, Professor Adjunto da

Faculdade de Ciências Médicas – UNICAMP, SP,

Coordenador do Ambulatório de Hipertensão

Refratária – HC-UNICAMP

Juan Carlos Yugar Toledo

Cardiologista do Setor de Farmacologia

Cardiovascular e Hipertensão do HC –

FCM-UNICAMP

Samira Ubaid Giriogi

Cardiologista do Setor de Farmacologia

Cardiovascular e Hipertensão do HC –

FCM-UNICAMP

Pelas Diretrizes do VII JNC – 2002 (EUA), a hipertensão

arterial refratária (HAR) ou resistente é definida quando os

níveis pressóricos permanecem acima de 140 mmHg (PAS) e

90 mmHg (PAD), mesmo sob uso de três ou mais classes de

anti-hipertensivos em doses plenas, sendo um diurético, a despeito de boa adesão ao tratamento. Devem ser descartadas

ainda “hipertensão do avental branco”, não-adesão ao tratamento, influência do uso concomitante de fármacos ou drogas, condições associadas, além de pseudo-hipertensão e

pseudo-refratariedade. As bases farmacológicas para o tratamento da HAR devem ser assentadas nos conhecimentos fisiopatológicos da síndrome e de cinética e dinâmica dos antihipertensivos. Mesmo em face das frustrações impostas pelo

diagnóstico, devemos considerar que, sem êxito total no controle da PA, pressupõe-se que a ocorrência de eventos cardiovasculares, sobrevida e mortalidade seja favoravelmente alterada. “O impossível, fizemos ontem. Podemos repetir hoje”.

Leoní Adriana de Souza Barbosa

Farmacêutica do Setor de Farmacologia

Cardiovascular e Hipertensão do HC –

FMC-UNICAMP

Introdução

*Endereço para correspondência:

Farmacologia Cardiovascular e Hipertensão

Departamento de Farmacologia – HC/FCM-UNICAMP

Cidade Universitária “Zeferino Vaz”

Distrito de Barão Geraldo, Campinas, SP

13081-550 – Campinas – SP

Tels.: (19) 3788-9538/40/50 (Lab. de Farmacologia Cardiovascular),

(19) 3788-7283 (HC/FCM-UNICAMP)

E-mail: [email protected]

Site: http://www.farmacocv.com

46

HIPERTENSÃO

O controle adequado da pressão arterial é imprescindível

à manutenção da pressão de perfusão tecidual nos diversos

órgãos e sistemas em mamíferos, colaborando para a homeostase cardiovascular. No entanto, a refratariedade ao tratamento da hipertensão permanece como grande desafio na prática médica. Apesar da otimização terapêutica com medidas

não-farmacológicas, adesão rigorosa, exclusão de possíveis

causas associadas e causas secundárias de hipertensão arterial, cerca de 3 - 10% (assistências primária e secundária) e

até 30% (assistência terciária) dos hipertensos são considerados refratários ou resistentes. Embora seja possível que esses

números, pela difícil uniformidade de definição, superestimem

a prevalência dessa síndrome, pacientes com pressão arterial

elevada de difícil controle ou refratária ao tratamento freqüentemente buscam assistência do especialista. Para padronização e com fim didático, nesta revisão consideraremos ambas

as condições hipertensão arterial refratária (HAR).

Definição

TABELA 1

De acordo com as diretrizes do “VII Joint National

Committee” (JNC-VII, EUA), a hipertensão arterial refratária

(HAR) ou resistente é definida quando os níveis pressóricos

permanecem acima de 140 mmHg para pressão arterial sistólica (PAS) e 90 mmHg para pressão arterial diastólica (PAD),

mesmo sob uso de três ou mais classes de anti-hipertensivos

em doses plenas, sendo um diurético, a despeito de boa adesão ao tratamento não-farmacológico e farmacológico1.

Fisiopatologia

CRITÉRIOS DIAGNÓSTICOS

l Não-redução da PA

(sistólica < 140 e/ou diastólica < 90)*

l Pacientes aderentes ao tratamento

l Uso de dois ou mais anti-hipertensivos de classes

diferentes e um diurético em doses adequadas

* VII Joint National Committee on Prevention, Detection and Treatment of High Blood

Pressure e IV Diretrizes Brasileiras de Hipertensão

As alterações fisiopatológicas da HAR estão relacionadas especialmente aos seguintes mecanismos, que, entre outros, regulam a pressão arterial:

n tono do músculo liso vascular e volemia aumentados;

n exacerbação da atividade do sistema simpático;

n hiperatividade do sistema renina-angiotensina-aldosterona.

A sensibilidade aumentada ao sódio pode ser a pedra angular na compreensão da fisiopatologia dessa síndrome não

só por integrar os mecanismos anteriores, mas também por

justificar, em parte, a variabilidade da resposta terapêutica

em pacientes com HA refratária ou de difícil controle2.

O sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA) é primordial para o sistema regulatório de controle do sódio corporal total, bem como os fatores peptídeo atrial natriurético e receptores atriais e renais de pressão. A retenção de sódio e

água pode levar a refratariedade a fármacos anti-hipertensivos.

Nos últimos dez anos, também a disfunção endotelial tem

sido vista como importante fator fisiopatológico nessa síndrome. Sabe-se que indivíduos com predisposição genética

ao desenvolvimento de HA apresentam disfunção endotelial e

menor biodisponibilidade vascular de óxido nítrico (NO) como

provável gênese do processo hipertensivo. Padrão semelhante

de disfunção endotelial é encontrado em hipertensos de difícil

controle3. Assim, ao lado de outros mecanismos já discutidos

anteriormente, a disfunção endotelial contribui para o desequilíbrio do tono nos territórios de resistência vascular (arteríolas e meta-arteríolas) induz hipertrofia e hiperplasia da musculatura lisa vascular e aumento da matriz extracelular com

conseqüente redução da complacência vascular, perpetuando

e agravando o quadro hipertensivo. Simultaneamente, a biodisponibilidade miocárdica reduzida de NO é responsável pela

exacerbação dos mesmos fenômenos proliferativos que causam aumento de volume dos cardiomiócitos, resultando em

remodelamento cardiovascular.

FIGURA 1

FISIOPATOLOGIA DA HA REFRATÁRIA OU DE DIFÍCIL CONTROLE

Volume 8 / Número 2 / 2005

47

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

n dosagem de renina e aldosterona para hiperaldosteronismo primário;

Diagnóstico

Diagnóstico diferencial

n dosagem de matanefrinas urinárias para feocromocitoma;

n dosagem de eletrólitos, uréia, creatinina, “clearance” de

creatinina e proteinúria de 24 horas para doenças parenquimatosas renais;

n Doppler de artérias renais, cintilografia renal com captopril e arteriografia renal para hipertensão renovascular.

Quando descartadas a não-adesão e as causas conhecidas

de resistência ao tratamento com persistência dos níveis

elevados da pressão arterial (PA > 140/90 mmHg), diagnostica-se hipertensão arterial refratária.

○

○

○

○

○

Poe outro lado, o vasto conhecimento científico adquirido nas últimas duas décadas criou a expectativa de que variações genéticas (polimorfismos) possam afetar as respostas a

fármacos. Assim, a expressão de determinados polimorfismos

genéticos relacionados a sistemas enzimáticos ou a receptores

de superfície celular poderia explicar a dificuldade individual

no controle da pressão arterial. Desta forma, sabe-se que polimorfismos de enzimas do citocromo P450 mudam a resposta

da pressão arterial (farmacodinâmica) por modificarem a

cinética dos anti-hipertensivos. Em particular, polimorfismos

da CYP 2C9 afetam as respostas aos antagonistas de receptores do tipo I da angiotensina II; polimorfismos da CYP 2D6 e

da CYP 3A4, a metabolização de betabloqueadores e dos bloqueadores de canais de cálcio respectivamente.

Recomenda-se o encaminhamento de pacientes com alto

grau de suspeição de hipertensão refratária a serviços terciários

somente após a realização de investigação diagnóstica básica.

A monitorização ambulatorial da pressão arterial (MAPA) proporciona importantes dados diagnósticos e terapêuticos sobre

o comportamento da pressão arterial em hipertensos resistentes e permite:

n descartar a hipertensão do avental branco;

n avaliar a eficácia da terapia;

n identificar indivíduos potencialmente pseudo-resistentes;

n identificar causas secundárias, como a apnéia do sono;

n identificar e estratificar os pacientes quanto ao risco cardiovascular. Com relação a esse último aspecto, pacientes

com pressão arterial diastólica (medida pela MAPA) com

níveis > 97 mmHg apresentam maior progressão de dano

em órgãos-alvo quando comparados a outros com níveis

diastólicos mais baixos. As principais limitações para seu

uso são arritmias cardíacas, hipercinesia, braços que não

permitam o perfeito ajuste do manguito e hiato auscultatório. Além da importância diagnóstica, a MAPA também é

útil para detectar ausência de queda de pressão arterial no

período noturno em pacientes com hipertensão refratária,

achado que implica maior risco cardiovascular e reavaliação

posológica dos anti-hipertensivos em uso4.

Descartadas a hipertensão do avental branco e a pseudoresistência deve-se investigar hipertensão secundária por

meio de:

Pseudo-hipertensão e

hipertensão do avental branco

Pseudo-hipertensão é a condição clínica em que ocorre

discrepância entre os valores pressóricos obtidos na avaliação

com manguito braquial (os quais de encontram elevados) e os

registrados de forma invasiva, através de cateterismo intraarterial (invariavelmente menores). As causas mais comuns

associadas a essa situação são ateromatose arterial difusa e/ou

hiperplasia da camada média das artérias.

A hipertensão do avental branco é identificada quando a

pressão arterial medida no consultório é maior que a obtida

fora do ambiente médico-hospitalar e deve ser suspeitada na

ausência de lesões em órgãos-alvo. Esse efeito pode levar o

médico a aumentar o número de anti-hipertensivos ou sua dosagem, podendo ocasionar aumento dos efeitos colaterais e

dos custos. Recomenda-se para a confirmação diagnóstica a

MAPA e as medidas domiciliares5.

TABELA 2

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

l Pseudo-hipertensão

• Hipertensão do avental branco

• MAPA

• Medidas domiciliares

• Idosos com aterosclerose

l Não-adesão ao tratamento

l Uso concomitante de fármaco e drogas

n avaliação da função tireoidiana;

l Patologia e condições associadas

n dosagem de insulina plasmática para síndrome metabólica;

l Hipertensão arterial secundária

n testes funcionais para síndrome de Cushing;

48

HIPERTENSÃO

l Urgências e emergências hipertensivas

Não-adesão ao tratamento

É uma das maiores dificuldades no controle da hipertensão arterial e as razões alegadas por pacientes são “normalização da pressão arterial”, efeitos colaterais, uso irregular e/ou

alto custo do medicamento, receio de uso concomitante de

álcool, ignorância da necessidade da continuidade do tratamento, terapias alternativas, receio de intoxicação ou hipotensão e de associação com outras drogas ou fármacos. Algumas

medidas simples podem ser utilizadas na avaliação da adesão,

como a contagem de comprimidos auto-relatos. É necessário

otimizar a adesão ao tratamento utilizando-se anti-hipertensivos com o menor efeito colateral possível, terapia combinada

de baixa dose, diminuindo o número de tomadas diárias, controlando precocemente a pressão arterial, evitando a

polifarmácia, diminuindo o custo do tratamento e educando o

paciente a respeito de sua doença e seu tratamento5.

Uso concomitante de outros fármacos

O uso concomitante de anti-hipertensivos com outros fármacos pode contribuir para elevar os níveis pressóricos. Como,

por exemplo, aqueles metabolizados pela mesma isoforma 3A4

do citocromo CYP 450, podem sofrer diminuição da meia vida

plasmática e redução do efeito anti-hipertensivo, como ocorre

com uso de anticonvulsivantes e rifampicina, que são indutoras

da atividade enzimática hepática. A hipertensão arterial é duas

a três vezes mais freqüente em mulheres que tomam contraceptivos orais, especialmente em obesas e tabagistas. A suspensão do uso desses medicamentos normaliza a pressão arterial em alguns meses. O uso das aminas simpatomiméticas

(fenilpropanolamina) e outras drogas vasoativas (efedrina e

anfetamina) aumentam a resistência vascular periférica por

aumento da excitação direta de receptores adrenérgicos e liberação de noradrenalina, elevando a pressão arterial. O uso

de antiinflamatórios não-esteroidais e esteroidais dificultam

o controle da pressão sangüínea por promoverem retenção de

água e sódio5. A cocaína pode elevar a pressão arterial por sua

ação no sistema nervoso simpático por inibir a resposta barorreflexa vagal e induzir vasoconstrição coronariana6.

Condições clínicas associadas

n Etilismo e tabagismo

O consumo de álcool é considerado uma causa de aumento da pressão arterial, quando consumido em doses superiores a 30 mL de etanol/dia. Os efeitos diretos do álcool sobre a pressão arterial são mediados por alterações vasculares

funcionais reversíveis com a participação do sistema nervoso

simpático e substâncias vasoativas, bem como pelo transporte

celular de eletrólitos5.

O aumento dos níveis pressóricos e da freqüência cardíaca que acompanham o tabagismo é proporcional aos índices

de nicotina consumidos por dia, mesmo na vigência de tratamento anti-hipertensivo adequado e em condições ideais. Esse

aumento está relacionado com a liberação de catecolaminas

responsáveis pela vasoconstrição sistêmica e do aumento da

contratilidade miocárdica, com conseqüente aumento do volume sistólico e do fluxo nos músculos esqueléticos. A nicotina também é responsável por disfunção endotelial, pela diminuição da disponibilidade de óxido nítrico em artérias e veias7. Níveis elevados de tromboxano são observados em hipertensos leves tabagistas comparados com fumantes normotensos e não-tabagistas8. Outros componentes gasosos da fumaça

do cigarro causam efeitos vasculares semelhantes por mecanismos pró-oxidantes. O tabagismo passivo, a terapia de reposição de nicotina e o uso da bupropiona (coadjuvantes na cessação do hábito) devem ser consideradas como possíveis causas de pseudo-refratariedade, embora o uso de nicotina transdérmica (NT, 21 mg) em hipertensos leves fumantes seja seguro9. Efeitos de doses maiores do fármaco, e em hipertensos

classificados em outros graus da doença, não foram totalmente investigados.

Assim, apesar do uso seguro da terapia de reposição de

nicotina, os efeitos do fármaco sobre a pressão arterial podem

levar a falsos diagnósticos de HA e de HA refratária.

n Obesidade, resistência insulínica e apnéia do sono

A obesidade é quase sempre acompanhada de resistência

à insulina, principalmente a obesidade centrípeta. A

hiperinsulinemia aumenta a atividade do sistema nervoso simpático, promovendo vasoconstrição, elevação da pressão arterial, da freqüência cardíaca e por estímulo direto dos receptores α-adrenérgicos do aparelho justaglomerular aumentam a

secreção de renina e aldosterona. Tanto o aumento da concentração de insulina, a hiperatividade adrenérgica e a elevação

dos níveis de renina e aldosterona promovem reabsorção renal de sódio e elevação da pressão arterial10.

A apnéia obstrutiva do sono está presente em cerca de

40% dos pacientes hipertensos refratários e freqüentemente

não-diagnosticada. Por esse motivo, é importante a realização

de anamnese dirigida na presença de sintomas de sonolência e

cansaço excessivo durante o dia. A solicitação do exame

polissonográfico confirma o diagnóstico, assim como determina o grau de severidade. Vários mecanismos foram propostos para explicar a relação entre apnéia do sono e hipertensão

refratária: aumento do tono simpático com elevação das

catecolaminas séricas, aumento da angiotensina II e aldosterona plasmáticas devido a hipoxia e hipercapnia, elevação da

pressão negativa intratorácica durante o esforço inspiratório

contra vias aéreas fechadas, interrupções constantes do sono,

diminuição reversível da responsividade vascular à bradicinina e diminuição da sensibilidade barorreceptora5, 11, 12. Associada à terapia medicamentosa anti-hipertensiva, a “Nasal

Continuous Positive Airway Pressure” (CPAP) tem mostrado

bons resultados na diminuição dos níveis pressóricos13.

Hipertensão arterial secundária

Causas secundárias de hipertensão incluem hiperaldosteronismo primário, hipertensão renovascular, feocromocitoma, doenças da tireóide e doença parenquimatosa renal5.

Volume 8 / Número 2 / 2005

49

○

○

○

○

○

○

○

○

orientação utilizada para a hipertensão de outros graus, não

havendo bases científicas para seu emprego preferencial

na HA de difícil controle ou refratária.

○

○

TABELA 3

n A abordagem racional é efetuada considerando o perfil hemodinâmico e os níveis de atividade da renina plasmática,

que permite dividir esse grupo de pacientes em volume-dependente e renina-dependente, podendo-se assim, direcionar

melhor a escolha dos anti-hipertensivos para cada subgrupo.

Ressalte-se que a idade é um indicador de diminuição da atividade da renina a ser considerado durante a escolha de fármacos

anti-hipertensivos. Predomínio de hiperatividade simpática encontrada em hipertensos jovens e elevação dos níveis de atividade da renina orientam para a utilização preferencial de betabloqueadores em associação com tiazídicos15, 16.

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

INVESTIGAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

Abordagem terapêutica

Uma boa relação médico–paciente–equipe multidisciplinar

deve ser a base não-farmacológica da terapêutica, pois tem reflexos evidentes na melhora da qualidade de vida do paciente e adesão ao tratamento proposto. Além da conscientização sobre a

doença e a importância do tratamento farmacológico, a valorização da auto-estima é fundamental na abordagem desses pacientes. Algumas medidas não-farmacológicas devem ser adotadas:

reeducação alimentar com dieta hipossódica, redução do peso,

cessação do tabagismo, limitação de bebidas alcoólicas e prescrição de atividades físicas por profissional habilitado, além

de apoio psicoterápico, freqüentemente necessário14. É importante salientar que a não-adoção rigorosa dessas medidas pode

implicar diagnóstico de pseudo-refratariedade.

O esquema terapêutico deve ser otimizado com as diferentes classes dos anti-hipertensivos que forem necessários,

incluindo um diurético, todos em doses plenas e não-tóxicas.

Duas estratégias diferentes podem ser utilizadas na tentativa

de encontrar o esquema terapêutico mais apropriado para cada

paciente, além de se basear nos conhecimentos fisiopatológicos expostos anteriormente:

n A abordagem empírica baseada na rotatividade sistemática de fármacos anti-hipertensivos com a utilização de associações de dois, três ou quatro classes farmacológicas

diferentes juntamente com diuréticos tiazídicos em dose

plena. A utilização de diuréticos de alça segue a mesma

50

HIPERTENSÃO

Se disponível, a quantificação de renina plasmática pode

direcionar o tratamento medicamentoso. Caso o paciente apresente atividade plasmática de renina elevada (> 0,65 ng/mL/h),

inicia-se o tratamento com medicamentos que inibem o sistema renina-angiotensina-aldosterona como os inibidores da enzima conversora (IECA), os bloqueadores dos receptores AT1

da angiotensina II e os betabloqueadores. Se a atividade plasmática de renina for baixa (< 0,65 ng/mL/h), o paciente é classificado como volume-dependente e deverá ser tratado preferencialmente com diuréticos e bloqueadores dos canais de cálcio. Entretanto, durante o curso terapêutico, a associação de

várias classes de anti-hipertensivos é necessária5. Assim, podem ser associados alfabloqueadores, como a prazosina e a

doxazosina; drogas de ação central, como a alfametildopa e a

clonidina; vasodilatadores diretos, como a hidralazina e o minoxidil. Em pacientes com índices plasmáticos elevados de aldosterona, o uso associado de antagonista desse mineralocorticóide (em especial, a espironolactona) pode ser eficaz na redução da pressão arterial, além de retardar as alterações estruturais que caracterizam o remodelamento cardiovascular17. Os

efeitos adversos desses fármacos sugeridos como alternativos

limitam o seu uso18. Em nosso serviço, a subdivisão dos hipertensos refratários em renina-dependente (87%) e volume-dependente (13%), associada à individualização do tratamento

por especialista em hipertensão, determinaram os seguintes

percentuais de prescrição de anti-hipertensivos: diuréticos tiazídicos (89%); inibidores da ECA (34%); bloqueadores de receptores AT1 (50%); betabloqueadores (54%); bloqueadores dos

canais de cálcio (73%); antagonistas de aldosterona (9%); bloqueadores centrais (18%); e vasodilatadores diretos (5%). Esses procedimentos reduziram, após oito meses, a pressão arterial nesse grupo (n = 87) de forma significativa (PAS 172,5 ±

24 e PAD 106,4 ± 16 mmHg vs. PAS 159,2 ± 21 e PAD 99,5 ±

10 mmHg; p < 0,001), com normalização da função endotelial

avaliada através do estudo da reatividade vascular da artéria

braquial com ultra-som de alta resolução.

Estudo realizado na Clínica Mayo (EUA) com 104 pacientes hipertensos refratários demonstrou haver melhor controle da pressão arterial e redução da resistência vascular quando o tratamento farmacológico foi baseado em medidas hemodinâmicas não-invasivas (bioimpedância torácica; tabela 2).

quando comparado com a escolha

empírica de classes de anti-hipertensivos e ajustes de doses a critério do

especialista em hipertensão arterial19.

Em nosso ambulatório, adotamos a escolha de fármacos a critério médico,

porém baseada na fisiopatologia e no

perfil hemodinâmico do paciente com

diagnóstico clínico de hipertensão arterial de difícil controle ou refratária.

TABELA 4

PERFIL HEMODINÂMICO EM HA RESISTENTE E RECOMENDAÇÕES TERAPÊUTICAS

MEDIDAS HEMODINÂMICAS E HUMORAIS

RECOMENDAÇÕES

↑ Débito cardíaco

Betabloqueadores

Antagonista de Ca++ (não-diidropiridínicos)

↑ Resistência periférica

Inibidores da ECA, ARAII

Antagonista de Ca++ (diidropiridínicos)

Minoxidil

Hidralazina

↑ Volume plasmático

Diuréticos

Considerações finais

Restrição rígida de sódio

Exames complementares de alto

custo, às vezes indisponíveis em servi↑ Catecolaminas plasmáticas

Clonidina

ços de assistência médica primária e seα-bloqueadores

cundária, justificam o encaminhamen↑ Renina plasmática ativa

Inibidores da ECA, ARA II

to de hipertensos de difícil controle ou

β-bloqueadores

refratários a centros especializados. No

↑ Aldosterona urinária/plasmática

Espironolactona

entanto, isso deve ocorrer apenas após

Amilorida

a identificação diagnóstica “de certeza”.

Parece-nos razoável considerar

que, mesmo sem êxito na obtenção de

níveis adequados e desejáveis de pressão arterial, a ocorrência de

ciente como passível de controle, “o impossível, fizemos oneventos cardiovasculares, a sobrevida e a mortalidade sejam fatem. Podemos repetir hoje”.

voravelmente alteradas a médio e longo prazos.

Agradecimentos: Alunos e funcionários (Farmacologia

Finalmente, a nosso ver, a melhor postura profissional

Cardiovascular e Hipertensão – HC-FCM, UNICAMP);

em face da hipertensão refratária deve ser considerar todo paFAPESP, CNPq, CAPES e FAEP-UNICAMP.

Referências bibliográficas

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

The Seventh Joint National Committe on Prevention, Detection, Evaluation And Treatment Of High Blood Pressure. JAMA, v. 289, n.

19, p. 2560–2572, 2003.

REINHARDT HW, SEELIGER E. Toward an integrative concept of

control of total body sodium. News Physiol Sci, v. 15, p. 319–325,

2000.

YUGAR-TOLEDO JC, TANNUS-SANTOS JE, SABHA M, SOUSA

MG, CITTADINO M, TÁCITO BLH, MORENO H JR. Uncontrolled

hypertension, uncompensated type II diabetes and smoking have

different patterns of vascular dysfunction. Chest, v. 125, p. 823–

830, 2004.

MION JR D, OIGMAN W, NOBRE F. Monitorização Ambulatorial da

Pressão Arterial. 3 Ed. São Paulo: Atheneu, 2004.

YUGAR-TOLEDO JC, FERREIRA-MELO SE, TORETTA LIM,

MORENO H JR . Hipertensão refratária: diagnóstico e tratamento.

Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo, v. 1, p. 164–175, 2003.

VONGPATANASIN W, MANSOUR Y, CHAVOSHAN B, ARBIQUE

D, VICTOR RG. Cocaine stimulates the human cardiovascular

system via a central mechanism of action. Circulation, v. 100, n. 5,

p. 497–502, 1999.

SABHA M, TANUS-SANTOS JE, TOLEDO JC, CITTADINO M,

ROCHA JC, MORENO H JR. Transdermal nicotine mimics the

smoking induced endothelial dysfunction. Clin Pharmacol Ther, v.

68, n. 2, p. 167–174, 2000.

TANUS-SANTOS JE, TOLEDO JCY, CITTADINO M, SABHA M,

ROCHA JC, MORENO H JR. Cardiovascular effects of transdermal

nicotine in mildly hypertensive smokers. Am J Hypertens, v. 14, 7 Pt

1, p. 610–614, 2001.

TANUS-SANTOS JE, TOLEDO JCY, CITTADINO M, SABHA M,

ROCHA, JC, MORENO H JR. Cardiovascular effects of transdermal

nicotine in mildly hypertensive smokers. In: The Year Book of

Cardiology, United States, 2002, p. 35–36.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

EGAN BM. Insulin resistance and sympathetic nervous system. Curr

Hypertens Rep, v. 5, n. 3, p. 247–254, 2003.

GOODFRIEND TL, CALHOUN DA. Resistant hypertension, obesity,

sleep apnea, and aldosterone: theory and therapy. Hypertens, v. 43,

n. 3, p. 518–524, 2004.

LATTIMORE JD, CELERMAJER DS, WILCOX I. Obstrutive sleep

apnea and cardiovascular disease. JAMA, v. 290, n. 14, p. 1905–

1914, 2003.

DUCHNA HW, GUILLEMINAULT C, STOOHS RA, PAUL JL,

MORENO H, HOFFMAN BB, BLASCHKE TF. Vascular reactivity

in obstrutive sleep apnea syndrome. Am J Respir Crit Care Med, v.

161, p. 187–191, 2000.

IV Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial. Rev. Soc. Bras.

Hipertens, v. 5, n. 4, 2002.

SACKS FM, SVETKEY LP, VOLLMER WM, APPEL LJ, BRAY GA,

HARSHA D, OBARZANEK E, CONLIN PR, MILLER ER 3RD,

SIMONS-MORTON DG, KARANJA N, LIN PH. DASH–Sodium

Collaborative Research Group. Effects on blood pressure of reduced

dietary sodium and the Dietary Approaches to Stop Hypertension

(DASH) diet. N Engl J Med, v. 344, n. 1, p. 3–10, 2001.

VIDT D. Contributing factors in resistant hypertension. Postgraduate

Med, v. 107, n. 5, p. 57–70, 2000.

NISHIZAKA MK, ZAMAM MA, CALHOUN DA. Efficacy of lowdose spironolactone in subjects with resistant hypertension. Am J

Hypertens, v. 16, p. 925–930, 2003.

HOLLENGER, NK, WILLIAMS GH, ANDERSON R, AKHRAS KS,

BITTMAN RM, KRAUSE SL. Symptoms and the distress:

comparison of an aldosteron antagonist and a calcium channel

blocking agent in patients with systolic hypertension. Arch Intern

Med, v. 163, n. 13, p. 1543–1548, 2003.

TALER SJ, TEXTOR ST, AUGUSTINE JE. Comparing hemodynamic

management to specialist care. Hypertens, v. 39, n. 5, p. 982, 2002.

Volume 8 / Número 2 / 2005

51

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Relato de caso

○

○

○

○

○

LÍNICO

○

C

ASO

Hipertensão arterial

refratária

Comentários:

Leoní Adriana de Souza

Barbosa,

Samira Ubaid-Girioli,

Juan Carlos Yugar-Toledo,

Heitor Moreno Jr.

Farmacologia Cardiovascular e

Hipertensão HC/FCM UNICAMP

Identificação

Exame físico

M.J.B.S., feminino, branca, 53 anos,

casada, natural de Leme e procedente de

Pirassununga, SP.

•

História da moléstia atual: paciente refere hipertensão arterial iniciada

após gestação, há 31 anos, sem controle,

tendo apresentado freqüentes episódios

de crises hipertensivas, acompanhadas de

tontura, dispnéia paroxística noturna e

dispnéia aos grandes esforços. Relata já

ter feito uso de várias associações de antihipertensivos, sem sucesso. Foi encaminhada em 2003 ao Ambulatório de Farmacologia Cardiovascular e Hipertensão

do HC/FCM-UNICAMP por apresentar

níveis pressóricos elevados e dificuldade no controle da pressão arterial, após

ter sido acompanhada durante 29 anos

em centros primários e secundários.

Antecedentes familiares: pai era

hipertenso, falecido por AVE. Mãe, um

irmão e uma irmã hipertensos.

*Endereço para correspondência:

Farmacologia Cardiovascular e

Hipertensão, HC/FCM-UNICAMP.

Departamento de Farmacologia

Cidade Universitária “Zeferino Vaz”

Distrito de Barão Geraldo

13081-550 – Campinas – SP

Tels.: (19) 3788 9538 / 40 / 50

(Lab. de Farmacologia Cardiovascular),

(19) 3788 7283 (HC/FCM-UNICAMP)

E-mail: [email protected]

Site: http://www.farmacocv.com

52

HIPERTENSÃO

Antecedentes pessoais: nega diabetes, dislipidemia, tabagismo e etilismo. Sedentária.

•

•

•

•

•

•

•

•

Avaliação no Ambulatório HAR –

HC/FCM-UNICAMP

A paciente deu entrada em nosso

ambulatório referindo mal-estar geral, cefaléia constante, insônia, náuseas, tensão

nervosa, dor precordial atípica e visão turva, em uso de: hidroclorotiazida 50 mg/

dia, captopril 25 mg 8/8 h, propranolol 40

mg 8/8 h e nifedipina 20 mg 12/12h.

Paciente em REG, corada, hidratada,

acianótica, anictérica, afebril e

eupnéica.

Peso: 78 kg; Altura: 1,60m; IMC:

30,4; Cintura: 112 cm; Quadril: 118

cm; C/Q: 0,95; Prega cutânea: 12 cm;

Circ. Braquial: 32 cm.

Cabeça e pescoço: Simétrico, ausência de ptose palpebral, tireóide palpável sem aumento de volume e consistência elástica.

Ap. cardiovascular: Ritmo cardíaco

regular em 2 tempos com A2 hiperfonética e B4 presente. FC: 80 bpm.

PA: MSD: 180/120 mmHg e 190/120

mmHg; MSE: 180/120 mmHg e 180/

110 mmHg.

Ap. respiratório: Murmúrio vesicular

preservado sem ruídos adventícios.

Abdome: Ausência de visceromegalias, massas sólidas ou pulsáteis e

sopros.

SNC: Paciente consciente, contactuante e eutímica. Sem déficits motores.

FO: Artérias com reflexo luminoso

aumentado (retinopatia hipertensiva

leve).

Membros inferiores: Pulsos periféricos presentes e simétricos. Edema +/

4+ bilateral, mole e indolor.

Exames complementares

•

•

•

•

Laboratoriais

Glicose: 95 mg/dL;

HbGlic: 4,8%;

Hb: 15,5g%;

Ht: 46,7%;

FIGURA 1

TABELA 1

INVESTIGAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

l Pseudo-hipertensão

• Hipertensão do avental branco

• MAPA

• Medidas domiciliares

• Idosos com aterosclerose

l Não-adesão ao tratamento

l Uso concomitante de fármaco e drogas

l Patologia e condições associadas

l Hipertensão arterial secundária

l Urgências e emergências hipertensivas

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Colesterol total: 189 mg/dL; LDL:

110 mg/dL; HDL: 53 mg/dL; VLDL:

26 mg/dL; Triglicérides: 86 mg/dL;

Sódio: 142 mEq/L; Potássio: 4,1

mEq/L;

Ácido úrico: 4,3 mg/dL;

Uréia: 31 mg/dL; Creatinina: 0,77

mg/dL;

Urina I: Normal

Eletrocardiograma: Rítmo sinusal,

freqüência 76 bpm, alterações na

repolarização ventricular.

Raio X tórax: aorta alongada, tortuosa, com calcificações. Traquéia e

mediastino centrados. Seios costofrênicos livres.

iniciou-se o acompanhamento da paciente. Outras condições foram abordadas

para o diagnóstico diferencial (tabela 1).

Primeiro retorno

•

•

•

PA consultório: MSD: 220/120

mmHg e 218/118 mmHg; MSE: 220/

122 mmHg e 216/120 mmHg.

MRPA: 180/120 mmHg.

MAPA: PAS-24h: 181; PAD-24h:

116; PAS-durno: 182; PAD-diurno:

119; PASn: 179; PAD-noturno:109;

PPulso-24h: 65; PPulso-diurno: 63;

PPulso-noturno: 70; PAM-24h: 141;

PAM-diurno:142; PAM-noturno:

137.

Seguimento

O processo de triagem para exclusão de causas secundárias, correção de

co-morbidades, ajuste inicial da terapia

não farmacológica e medicamentosa foi

realizado no período de seis meses (figura 1).

Descartadas a pseudo-resistência, a

síndrome do avental branco, a hipertensão secundária e as causas associadas,

•

•

•

•

Relação Aldosterona/APR: 13;

VMA: 10,8 mg/24h;

Insulina: 7,3 µUI/mL;

ECO: AE: 51 mm; AO: 37 mm; SIV:

16 mm; PP: 16 mm; FE(T): 63%;

HVE concêntrica importante.

Doppler de artérias renais: dentro da

normalidade, baixa probabilidade de

hipertensão renovascular.

Cintilografia Miocárdica: negativa

para isquemia.

Pesquisa da função endotelial (Vasodilatação Mediada pelo Fluxo –

VMF; vasodilatação independente do

endotélio/nitroglicerina - NTG):

VMF – 11,0%; NTG – 13,0%.

Espessura Íntima-Média (EIM) das

carótidas: CIE 0,7 ± 0,1 mm; CID

0,68 ± 0,09mm.

Terminada a fase de triagem primária, iniciou-se protocolo de adesão não

farmacológica e farmacológica.

Evolução após seis meses

Exames complementares

especializados (HA Refratária)

•

•

•

•

•

Sódio urinário: 223 mEq/24h; Potássio urinário: 71 mEq/24h;

Cortisol: 16,7 µg/dL;

TSH: 1,34 µUI/mL; T4: 1,46 ng/dL;

Atividade plasmática de renina 1,2

ng/ml/h;

Aldosterona plasmática: 15,2 ng/ml;

A paciente apresentou melhora dos

sintomas iniciais, exceto a turvação visual.

•

•

•

PA consultório: MSD: 160/100

mmHg e 158/98 mmHg; MSE: 150/

90 mmHg e 152/88 mmHg.

MRPA: 171/100 mmHg.

MAPA: PAS-24h: 180; PAD-24h:

Volume 8 / Número 2 / 2005

53

122; PAS diurna: 181; PAD diurna:

123; PAS noturna: 181; PAD noturna:121; PP 24h: 66; PP diurna: 58;

PP noturna: 60; PAM 24h: 145;

PAM diurna: 145; PAM noturna:

147.

Balanço da ingestão de sódio e

potássio

•

•

•

Sódio: 141 mEq/L; potássio: 4,1

mEq/L;

Sódio urinário: 115 mEq/24h; potássio urinário: 69 mEq/24h.

Ajuste terapêutico: hidroclorotiazida

25 mg/dia, atenolol 50 mg 12/12h,

olmesartana 20 mg/dia, amlodipina

10 mg 12/12h, AAS 100 mg/dia,

oxazepan 2 mg/dia.

n descartar a síndrome do avental branco;

n avaliar a eficácia da terapia;

n identificar indivíduos potencialmente

pseudo-resistentes;

n identificar e estratificar os pacientes

quanto ao risco cardiovascular;

n identificar causas secundárias, mediante:

•

avaliação da função tiroidiana;

•

dosagem plasmática de insulina

para síndrome metabólica;

•

dosagem plasmática de cortisol

para síndrome de Cushing;

•

dosagem plasmáticas de renina

e aldosterona para hiperaldosteronismo primário;

•

dosagem de metanefrinas urinárias para feocromocitoma e ácido vanilmandélico;

•

dosagem de eletrólitos, uréia,

creatinina, “clearance” de creatinina e proteinúria de 24 horas

para doenças parenquimatosas

renais;

Adesão farmacológica

•

A paciente obteve um índice de adesão de retornos de 100%, e 89,5%

de adesão ao tratamento farmacológico.

Discussão

O quadro clínico dessa paciente,

o diagnóstico e a evolução refletem as

complicações tardias de lesão em órgãos-alvo observadas em pacientes

com hipertensão arterial, refratária ou

não. No entanto, chamamos a atenção

para a necessidade do rigor no diagnóstico preciso (inclusive diferencial)

dessa síndrome. A necessidade da caracterização da síndrome de HA refratária é fundamental, pois a freqüente

não-adesão às medidas não-farmacológicas e farmacológicas constituem obstáculos para a complexa e dispendiosa

investigação de hipertensão secundária, pseudo-refratariedade e condições

de hiperreatividade pressórica.

O conceito da síndrome de hipertensão arterial refratária adotado por nosso grupo difere da definição preconizada por diretrizes e consensos (IV Diretrizes SBH; VII JCN Report, 2003), à

medida que, além das cifras pressóricas

estipuladas, utilizamos critérios mais rígidos para afastar pseudo-hipertensão

arterial refratária e falta de adesão. O

processo de triagem visa a:

54

HIPERTENSÃO

•

Doppler de artérias renais, cintilografia renal com captopril e

arteriografia renal para hipertensão renovascular (Yugar-Toledo, 2003).

Os pacientes triados como possíveis

hipertensos refratários são, então, submetidos ao protocolo de adesão não-farmacológica e farmacológica, avaliando-

se a qualidade de vida, a ingestão de sódio e a adesão ao tratamento sob orientação farmacêutica. Cessação do tabagismo, limitação de bebidas alcoólicas e

prescrição de atividades físicas por prof issional habilitado, além de apoio

psicoterápico, freqüentemente são necessários. É importante salientar que a

não-adoção rigorosa dessas medidas

pode implicar diagnóstico de pseudorefratariedade. Por outro lado, o diagnóstico de HA refratária exige o acompanhamento por período mínimo de

seis meses.

Os níveis pressóricos são avaliados

por enfermeira especializada, durante as

consultas médicas, registro domiciliar

diário da PA com esfigmomanômetro

aneróide e avaliação ambulatorial da PA

(MAPA) semestral. A abordagem do paciente deve ser multidisciplinar, porém

mantendo-se empatia médico–paciente–

equipe para o estabelecimento do diagnóstico definitivo de HA refratária (tabela 2).

Tratamento farmacológico

O esquema terapêutico deve ser

otimizado com as diferentes classes de

anti-hipertensivos, incluindo um diurético, todos em doses plenas e não-tóxicas. Duas estratégias, teoricamente diferentes, podem ser utilizadas no esquema

terapêutico mais apropriado para cada

paciente:

n A abordagem empírica baseada

na rotatividade sistemática de

fármacos anti-hipertensivos,

TABELA 2

CRITÉRIOS DIAGNÓSTICOS

l Não-redução da PA

(sistólica < 140 e/ou diastólica < 90)*

l Pacientes aderentes ao tratamento

l Uso de dois ou mais anti-hipertensivos de classes

diferentes e um diurético em doses adequadas

* VII Joint National Committee on Prevention, Detection and Treatment of High Blood

Pressure e IV Diretrizes Brasileiras de Hipertensão.

com a utilização de associações

de duas, três ou quatro classes

farmacológicas diferentes, juntamente com diuréticos tiazídicos em dose plena. A utilização

de diuréticos de alça segue a

mesma orientação utilizada para

a hipertensão de outros graus,

não havendo bases científicas

para seu emprego preferencial

na HA de difícil controle ou refratária.

n A abordagem racional considerando o perfil hemodinâmico e

os níveis de atividade da renina

plasmática que permite dividir

este grupo de pacientes em volume-dependente e renina-dependente, podendo assim, direcionar melhor a escolha dos

anti-hipertensivos para cada

subgrupo (Taller S, 2002). Se

disponível, a quantificação de

renina plasmática pode direcionar o tratamento medicamentoso. Caso o paciente apresente

atividade plasmática de renina

elevada (> 0,65 ng/mL/h), inicia-se o tratamento com medicamentos que inibam o sistema

renina-angiotensina-aldosterona

como os inibidores da enzima

conversora (IECA), os bloqueadores dos receptores AT1 da angiotensina II e os beta-bloqueadores. Se a atividade plasmática de renina for baixa (< 0,65

ng//mL/h), o paciente é classi-

ficado como volume-dependente devendo ser tratado, preferencialmente, com diuréticos e bloqueadores de canais de cálcio.

Ressalte-se que a idade é um

indicador de diminuição da atividade da renina a ser considerado durante a escolha de fármacos anti-hipertensivos. Predomínio de hiperatividade simpática

encontrada em hipertensos jovens e elevação dos níveis de atividade da renina orientam para

utilização preferencial de betabloqueadores em associação a

tiazídicos.

Entretanto, como exposto acima, a

associação de várias classes de anti-hipertensivos é freqüentemente necessária.

Assim, podem ser associados:

n alfa-bloqueadores, como a prazosina e a doxazosina;

n drogas de ação central, como a

alfa-metildopa e a clonidina;

n vasodilatadores diretos, como a

hidralazina e o minoxidil. Freqüentemente, efeitos colaterais

e desenvolvimento de tolerância

a estas classes de fármacos limitam o seu uso no tratamento

crônico. Em pacientes com índices plasmáticos elevados de

aldosterona, o uso associado de

antagonista desse mineralocorticóide (em especial, a espirono-

lactona) pode ser eficaz na redução da pressão arterial, além

de retardar as alterações estruturais que caracterizam o remodelamento cardiovascular.

Recentemente, demonstramos que

a disfunção endotelial presente em pacientes caracterizados como refratários

pode ser revertida pela otimização do tratamento farmacológico, não necessariamente pelo acréscimo de classes de antihipertensivos. A disfunção endotelial,

avaliada pelo estudo da reatividade vascular (ultra-som de alta resolução da

artéria braquial) pode ser normalizada

após seis meses com a proposta terapêutica supracitada (Yugar-Toledo e

col., 2004). Outros marcadores bioquímicos de disfunção endotelial também

podem ser normalizados por combinações de anti-hipertensivos mesmo sem

que se atinja valores ideais de PA

(Cittadino, 2003)

A hipertensão refratária, por definição, não é passível de controle, e

embora sem sustentação científica adequada ainda, certamente a hipótese de

que reduzir os níveis pressóricos mesmo não os normalizando, é razoável

supor que a diminuição dos eventos

cardiovasculares, a sobrevida e a mortalidade sejam positivamente alteradas.

Interferir ainda na evolução da disfunção endotelial que acompanha a síndrome com fármacos ou outras medidas

(Sousa e col., 2005) também parecer

ser uma vertente factível. “O impossível fizemos ontem”.

Referências bibliográficas

1.

2.

3.

YUGAR-TOLEDO JC, TANUS-SANTOS JE, SABHA M,

SOUSA MA, CITTADINO M, TACITO LHB, MORENO H

JR. Uncontrolled hypertension, uncompensated type II diabetes and smoking have different patterns of vascular

dysfunction. Chest, v. 125, n. 3, p. 323–830, 2004.

CITTADINO M, SOUSA MG, YUGAR-TOLEDO JC, ROCHA

JC, TANUS-SANTOS JE, MORENO H JR. Biochemical

endothelial markers and cardiovascular remodeling in

refractory arterial hypertension. Clinical and Experimental

Hypertension, v. 25, p. 25–33, 2003.

YUGAR-TOLEDO JC, FERREIRA-MELO SE, TORETTA

4.

5.

LIM, MORENO H JR. Hipertensão Refratária: Diagnóstico

e Tratamento. Revista da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, São Paulo, v. 13, n. 1, p. 164–175, 2003.

TALER SJ, TEXTOR ST, AUGUSTINE JE. Comparing

Hemodynamic

Management to Specialist Care.

Hypertension, v. 39, n. 5, p. 982, 2002.

SOUSA MG, YUGAR-TOLEDO JC, RUBIRA MC, FERREIRA-MELO SE, PLENTZ R, BARBIERI D, CONSOLIM-COLOMBO FM, IRIGOYEN MC, MORENO H JR. Ascorbic

acid improves impaired venous and arterial endotheliumdependent function. Acta Pharmacol Sin, v. 26, 2005.

Volume 8 / Número 2 / 2005

55

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Hipertensão arterial

não-controlada

Causas e condutas

Autores:

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

EPIDEMIOLOGIA

○

○

○

Sandro Cadaval Gonçalves,

Erlon Oliveira de Abreu Silva,

Carolina Bertoluci,

Waldomiro Manfroi,

Flávio Danni Fuchs*

Unidade de Hipertensão Arterial, Serviço de

Cardiologia, Hospital de Clínicas de Porto Alegre

Hipertensão arterial sistêmica (HAS) está na raiz das

doenças cardiovasculares. Quando definida por valores iguais

ou superiores a 140/90 mmHg explica 25% das mortes por

doença arterial coronariana (DAC) e 40% daquelas decorrentes de doença cerebrovascular1. O risco cardiovascular duplica para cada aumento em 20 mmHg na PA sistólica (acima de

115 mmHg) e 10 mmHg na diastólica (a partir de 75 mmHg)2.

Pressão arterial acima de 115/75 mmHg explica 49% dos eventos coronarianos e 65% dos cérebro-vasculares.

A prevalência de HAS chega a 25% a 30% dos indivíduos adultos, e esta é uma das causas mais freqüentes de consultas ambulatoriais3-5. Estima-se que existam cerca de um

bilhão de hipertensos no mundo1.

A redução da pressão arterial é certamente o principal

mecanismo pelo qual se promove a prevenção da doença cardiovascular6. O tratamento pode reduzir a incidência de infarto do miocárdio, acidentes vasculares encefálicos e insuficiência cardíaca em, respectivamente, 25%, 40% e 50%7. A mag-

*Endereço para correspondência:

Serviço de Cardiologia – Hospital de Clínicas de Porto Alegre

Rua Ramiro Barcelos, 2350

90035-903 – Porto Alegre-RS

Telefax: (51) 2101-8420

E-mail: [email protected]

56

HIPERTENSÃO

nitude deste benefício é proporcional à intensidade de elevação da pressão arterial e ao risco basal dos indivíduos6.

Apesar dessas considerações, a prevalência de HAS nãocontrolada, definida como a manutenção da PA em níveis superiores a 140/90 mmHg em vigência de tratamento, é muito

elevada. Em estudos observacionais nos quais foram verificados registros de atendimentos ambulatoriais8-12 ou em ensaios

clínicos randomizados13-15, a prevalência de HAS não-controlada situou-se em torno de 40%. No estudo ALLHAT13 dentre

14.722 participantes acima de 55 anos randomizados para diferentes esquemas terapêuticos escalonados, visando um adequado controle pressórico, 47% deles ainda apresentavam HAS

não-controlada ao final de um ano em acompanhamento.

Dentre os casos de HAS não controlada, define-se como

HAS resistente aqueles em que não se atinge níveis pressóricos inferiores a 140/90 em vigência de três ou mais fármacos

anti-hipertensivos em doses plenas, incluindo-se um diurético1. Estima-se uma prevalência de HAS resistente em torno

de 15 a 20% dos casos de HAS não-controlada16 .

Motivos para o mau controle pressórico

Inércia

Berlowitz et al.8 avaliaram o atendimento a 800 homens

hipertensos durante dois anos nos ambulatórios de atendimento

a veteranos americanos. Verificou que 40% apresentavam PA

superior a 160/90 mmHg a despeito de terem feito em média

seis visitas médicas para o manejo da HAS e que em apenas

sete por cento das visitas houve alteração na conduta médica

adotada. Oliveria S et al.17 avaliaram em Detroit, nos Estados

Unidos, registros de 270 visitas médicas de hipertensos com

PA superior a 140/90 mmHg há pelo menos seis meses. Em

apenas 38% dessas consultas houve recomendação médica de

alteração no tratamento. Foram enviados questionários aos

médicos responsáveis e, dos 86% que responderam, 46% informaram estar satisfeitos com aqueles valores pressóricos.

Estes estudos sugerem que um importante fator na alta

prevalência de HAS não controlada deva-se à inércia dos médicos, que por diferentes razões, não alteram o tratamento dos

pacientes nessa situação.

Má adesão

Uma das causas mais citadas de hipertensão não-controlada é a má-adesão do paciente ao tratamento3,8,12. Trata-se de

uma situação que se apresenta com várias causas, como a márelação médico-paciente, a complexidade do esquema terapêutico prescrito, o aparecimento de efeitos adversos do tratamento,

limitações financeiras ou de acesso aos serviços de saúde18,19.

O grande problema da má adesão ao tratamento consiste

na sua identificação, pois costuma ser facilmente confundida

por resistência ao tratamento. Um estudo avaliou 41 pacientes

com HAS resistente, com PA em média de 156/106 mmHg,

durante dois meses20. Foram mantidas as mesmas medicações

em uso, porém, passaram a ser administradas em dispositivos

eletrônicos que registravam a abertura do frasco. Apenas com

essa medida isolada, um terço dos pacientes passou a apresentar níveis satisfatórios de PA, enquanto a má adesão ficou documentada (pelos registros do dispositivo eletrônico) em outros 20%. Em uma análise de 945 hipertensos da coorte ambulatorial do Hospital de Clínicas,, identificou-se que 533 (56%)

interromperam o tratamento. Os principais fatores associados

à interrupção foram: tabagismo atual, escolaridade inferior a

cinco anos de estudo e diagnóstico de HAS há menos de cinco

anos. Os autores sugerem que medidas para o aumento da adesão sejam dirigidas principalmente a esses pacientes21.

Causas secundárias de HAS

Várias diretrizes recomendam a investigação de causas

“identificáveis” de HAS em determinadas situações como nos

casos de HAS não controlada. Conforme o JNC-71, as causas

identificáveis de HAS são: apnéia do sono, HAS induzida ou

relacionada a fármacos, doença renal crônica, hiperaldosteronismo primário, doença renovascular, corticoterapia crônica e

síndrome de Cushing, feocromocitoma, coartação da aorta,

doença da tireóide ou paratireóide. Tais situações devem ser

apropriadamente avaliadas na presença de HAS não controlada. Duas destas situações tem merecido destaque recente, a

apnéia do sono e o hiperaldosteronismo primário.

Apnéia do sono é uma síndrome caracterizada pela interrupção do fluxo aéreo devido ao colapso da via aérea superior, gerando episódios repetidos de apnéia e hipopnéia durante o sono (síndrome da apnéia-hipopnéia do sono,

SAHOS)22. A associação entre SAHOS e HAS é bastante clara23. Alguns estudos observacionais encontraram alta prevalência de SAHOS em pacientes com HAS resistente24. Além

disso, estudos com o emprego de C-PAP para o tratamento da

SAHOS produziram redução da PA, sugerindo que possa haver benefício na investigação e tratamento dessa síndrome25.

Recentemente tem-se atribuído um papel maior do hiperaldosteronismo primário na origem da HAS e da HAS não

controlada. Alguns estudos encontraram prevalência de até

32% deste diagnóstico em hipertensos26-27, indicando que esta

possa ser a mais freqüente das situações de HAS com causa

identificável.

Situações associadas

Algumas situações podem dificultar o manejo da hipertensão, devendo ser ativamente investigadas, como a síndrome do

avental branco e a má adesão a medidas não-farmacológicas.

A síndrome do avental-branco, caracterizada pela ocorrência de HAS apenas quando aferida a PA por médico, pode

ser diagnosticada pela MAPA (monitorização ambulatorial da

PA em 24 horas) ou por aferições de PA pelo próprio paciente

em seu domicílio. A proporção de pacientes com o diagnóstico de HAS em consultório e com MAPA com valores normais

varia em torno de 30% até 40%28-31, indicando que esta situação deva ser considerada no manejo da HAS não controlada,

porém, apenas nos pacientes sem lesão em órgão-alvo1.

O consumo exagerado de sal é o desencadeante ambiental

mais importante na HAS. Embora vários pequenos estudos

sobre o efeito da restrição salina sobre a PA tenham produzindo resultado apenas discreto6,32. A ingestão de bebidas alcoólicas pode ser outro fator importante na ocorrência de HA nãocontrolada. A partir do consumo diário médio de 30 g de etanol

há claro e exponencial aumento da PA33. O controle da obesidade é uma orientação baseada em ensaios clínicos e estudos

observacionais que demonstraram importante eficácia na perda de peso sobre a redução da PA. Porém, o grande problema

reside na efetividade desta medida, uma vez que a manutenção

do peso em longo prazo apresenta dificuldades peculiares6,34.

Alternativas para mudanças

Este cenário de mau controle pressórico se mantém há algum tempo, apesar de diferentes estratégias já terem sido estudadas na tentativa de manejar a hipertensão não-controlada.

Bogden et al.35 e Denver et al.36 demonstraram a efetividade

de uma equipe multidisciplinar no manejo de hipertensos não-controlados. O primeiro formou uma equipe de médicos e farmacêuticos, enquanto que o segundo compôs um grupo de médicos e enfermeiros que trabalhou junto a pacientes hipertensos com diabetes melito tipo-2. Ainda que em ambos os estudos os grupos com

manejo multidisciplinar tenham realizado mais consultas e recebido mais medicações anti-hipertensivas, não permitindo a avaliação

da eficácia isolada desta intervenção, ficou sugerida a possível efetividade desta abordagem para se atingir o controle pressórico.Talvez, em regime multidisciplinar, seja mais fácil identificar e combater a má adesão e a inércia no manejo da HAS.

Conclusões

Muitos pacientes com hipertensão têm controle inadequado dos valores pressóricos, o que os coloca em um patamar de risco mais elevado. Um melhor tratamento da HAS

exige uma melhora no entendimento e na avaliação do manejo

desta situação.

A equipe assistencial deve:

n estar atenta ao diagnóstico de HAS não-controlada;

n informar o paciente sobre a importância do tratamento e os seus valores-alvo da PA;

n buscar a identificação dos casos de má adesão para

melhor manejá-los;

n identificar casos de síndrome do avental branco ou outras situações associadas ao mau controle pressórico;

n identificar casos de HAS secundária para manejo específico.

Volume 8 / Número 2 / 2005

57

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Além disso, deve-se evitar a “inércia” quando em frente

a um caso de HAS não controlada. Recomenda-se:

Referências bibliográficas

1.

2.

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

n não desperdiçar consultas sem ajuste no tratamento;

n evitar o subtratamento;

n não atrasar o ajuste farmacológico aguardando por

várias visitas o resultado de intervenções não-farmacológicas.

Independentemente da terapia utilizada, é necessário entender que a individualização do tratamento é parte crucial no

manejo de níveis pressóricos não-controlados, já que os motivos do mau controle variam em cada indivíduo.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

58

THE SEVENTH REPORT OF THE JOINT NATIONAL COMMITTEE

ON PREVENTION, Detection, Evaluation and Treatment of High

Blood Pressure. JAMA, v. 289, p. 2560–2572, 2003.

Prospective Studies Collaboration. Age-specific relevance of usual

blood pressure to vascular mortality: a meta-analysis of individual

data for one million adults in 61 prospective studies. Lancet, v. 360,

p. 1903–1913, 2002.

HYMAN DJ, PAVLIK VN. Characteristics of patients with uncontrolled

hypertension in the United States. N Engl J Med, v. 345, p. 479–486, 2001.

WHELTON PK, ADAMS-CAMPBELL LL, APPEL LJ et al. High Blood

Pressure Education Program Working Group report on primary

prevention of hypertension. Arch Intern Méd, v. 153, p. 186–208, 1993.

FUCHS FD, MOREIRA LB, MORAES RS, BREDEMEIER M,

CARDOZO SC. Prevalência de hipertensão arterial sistêmica e fatores associados na região urbana de Porto Alegre. Arq Bras Cardiol,

v. 63, p. 473–479, 1994.

FUCHS FD. Hipertensão arterial sistêmica. In: Duncan B, Schmidt

MI, Giugliani ERJ. Medicina ambulatorial: condutas de atenção primária baseadas em evidências. 3.ed. – Porto Alegre: Artmed 2004.

NEAL B, MACMAHON S, CHAPMAN N. Effects of ACE inhibitors,

calcium antagonists, and other blood pressure-lowering drugs.

Lancet, v. 356, p. 1955–1964, 2000.

BERLOWITZ DR, ASH AS, HICKEY EC et al. Inadequate control of

blood pressure in a hypertensive population. N Engl J Méd, v. 339,

p. 1957–1963, 1998.

DEGLI ESPOSTI E, DI MARTINO M, STURANI A et al. Risk factors

for uncontrolled Hypertension in Italy. J Hum Hypertens, v. 18, p.

207–213, 2004.

AMAR J, CHAMONTIN B, GENES N et al. Why is hypertension so

frequently uncontrolled in secondary prevention? J Hypertens, v.

21, p. 1199–1205, 2003.

SALAKO BL, AYODELE OE. Observed factors responsible for

resistant hypertension in a teaching hospital setting. Afr J Med Med

Sci, v. 32, p. 151, 2003.

KNIGHT EL, BOHN RL, WANG PS et al. Predictors of uncontrolled

hypertension in ambulatory patients. Hypertension, v. 38, p. 809–

814, 2001.

The ALLHAT Officers and Coordinators for the ALLHAT Collaborative

Research Group. Major outcomes in high-risk hypertensive patients

randomized to angiotensina-converting enzyme inhibitor or calcium

channel blocker vs. diuretic. The Antihypertensive and Lipid Lowering Treatment to Prevent Heart Attack Trial (ALLHAT). JAMA, v.

288, p. 2981–2997, 2002.

STAESSEN JA, FAGARD R, THIJS L, CELIS H, ARABIDZE GG,

BIRKENHAGER WH et al. Randomized double-blind comparison

of placebo and active treatment for older patients with isolated

systolic hypertension. The Systolic Hypertension in Europe (SystEur) Trial Investigators. Lancet, v. 350, p. 757–764, 1997.

LINDHOM LH, IBSEN H, DAHLOF B et al. Cardiovascular morbidity

and mortality in patients with diabetes in the Losartan Intervention

For Endpoint reduction nin hypertension study (LIFE): a randomized

trial against atenolol. Lancet, v. 359, p. 1004–1010, 2002.

VIDT DG. Pathogenesis and treatment of resistant hypertension.

Minerva Med, v. 94, p. 201–214, 2003.

OLIVERIA SA, LAPUERTA P, MCCARTHY BD et al. Physicianrelated barriers to the effective management of uncontrolled

hypertension. Ach Inter Med, v. 162, p. 413–420, 2002.

HIPERTENSÃO

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

MILLER NH, HILL M, KOTTKE T et al. The multilevel compliance

challenge: recommendations for a call to action: a statement for

healthcare professionals. Circulation, v. 95, p. 1085–1090, 1997.

HAYNES RB, MCKIBBON, KANANI R. Systematic review of

randomised trials of interventions to assist patients to follow

prescriptions for medications. Lancet, v. 348, p. 383–386, 1996

BURNIER M, SCHNEIDER MP, CHIOLERO A et al. Electronic compliance monitoring in resistant hypertension: the basis for rational

therapeutics decisions. J Hypertens, v. 19, p. 335–341, 2001.

BUSNELLO RG, MELCHIOR R, FACCIN C, VETTORI D, PETTER

J, MOREIRA LB, FUCHS FD. Characteristics associated with the

dropout of hypertensive patients followed up in an outpatient referral

clinic. Arq Bras Cardiol, v. 76, p. 349–354, 2001.

MALHOLTRA A, WHITE P. Obstructive sleep apnoea. Lancet, v. 360,

p. 237–245, 2002.

LAVIE P, HOFFSTEIN V. Sleep apnea syndrome: a posible contributing

factor to resistant hypertension. Sleep, v. 24, p. 721–725, 2001.

LOGAN AG, PERLIKOWSKI SM, MENTE A et al. High prevalence

of unrecognized sleep apnoea in drug-resistant hypertension. J

Hypertens, v. 19, p. 2271–2277, 2001.

LOGAN AG, TKACOVA R, PERLIKOWSKI SM et al. Refractory

hypertension and sleep apnoea: effect of CPAP on blood pressure

and baroreflex. Eur Respir J, v. 21, p. 241–247, 2003.

GALLAY BJ, AHMAD S, XU L, TOIVOLA B, DAVIDSON RC.

Screening for primary aldosteronism without discontinuing

hypertensive medications: plasma aldosterone-renin ratio. Am J

Kidney Dis, v. 37, p. 699–705, 2001.

CALHOUN

DA, NISHIZAKA M, ZAMAN MA et al.

Hyperaldosteronism among black and white subjects with resistant

hypertension. Hypertension, v. 40, p. 892–896, 2002.

VEGLIO F, RABBIA F, RIVA P et al. Ambulatory blood pressure

monitoring and clinical characteristics of the true and white-coat

resistant hypertension. Clin Expert Hypertens, v. 23, p. 203–211, 2001.

MUXFELDT ES, BLOCH KV, NOGUEIRA AR et al. Twenty-four

hour ambulatory blood pressure monitoring pattern of resistant

hypertension. Blood Press Monit, v. 8, p. 181–185, 2003.

BROWN MA, BUDDLE ML, MARTIN A. Is resistant hypertension

really resistant? Am J Hypertens, v. 14, p. 1263–1269, 2001.

BURNIER M, SANTSCHI V, FAVRAT B et al. Monitoring compliance in resistant hypertension: an important step in patient management.

J Hypertens Suppl, v. 21, p. S37–42, 2003.

FUCHS FC, FUCHS FD. Hipertensão arterial: síndrome hidrodinâmica

dependente de sobrecarga salina. Hipertensão, v. 7, p. 58–60, 2004.

MOREIRA LB, FUCHS FD, MORAES RS, BREDEMEIER M,

DUNCAN BB. Alcohol intake and blood pressure: the importance of

time elapsed since last drink. J Hypertens, v. 16, p. 175–180, 1998.

Effects of weight loss and sodium reduction intervention on blood

pressure and hypertension incidence in overweight people with highnormal blood pressure. The Trials of Hypertension Prevention

Collaborative Research Group. Arch Int Med, v. 157, p. 657–667, 1997.

BOGDEN PE, ABBOTT RD, WILLIAMSON P et al. Comparing standar

care with a physician and pharmacist team approach for uncontrolled

hypertension. J Gen Intern Med, v. 13, p. 740–745, 1998.

DENVER EA, WOOLESON RG, BARNARD M, EARLE KA.

Management of uncontrrolled hypertension in a nurse-led clinic

compared with conventional care for patients with type 2 diabetes.

Diabetes Care, v. 26, p. 2256–2260, 2003.

FATORES DE RISCO

Diabetes & Hipertensão (refratária)

Fatores de risco prevalentes em complicações cardiovasculares

Autora:

Dra. Maria Helena Catelli de Carvalho

Departamento de Farmacologia, Laboratório de

Hipertensão Arterial – Instituto de Ciências

Biomédicas, Universidade de São Paulo

No decorrer da programação científica da 65a Sessão

Científica Anual da Associação Americana de Diabetes, realizada em San Diego, Ca, EUA, em junho/2005, as implicações

associadas de diabetes e hipertensão como fatores de risco de

complicações cardiovasculares foram amplamente valorizadas

por muitos estudos clínicos (Temas Livres) apresentados no

evento. Eles reúnem, em conjunto, uma série de informações

que podem justificar, pelo menos em parte, as dificuldades

encontradas no manejo de hipertensos que respondem mal ou

até não respondem às medidas anti-hipertensivas instituídas.

n HISTÓRIA DO IMPACTO DE HIPERTENSÃO

E DIABETES NO RISCO DE INCIDÊNCIA E

MORTALIDADE POR ACIDENTE VASCULAR

CEREBRAL

•

Pekka Jousilathi, GaNG Hu, Markku et al.

Helsink, Finlândia

A hipertensão e o diabetes são comprovadamente fortes

preditores do risco de acidente vascular cerebral (AVC), mas

somente poucos estudos têm avaliado seu efeito associado

sobre o risco de AVC. O objetivo da presente pesquisa foi avaliar a presença de hipertensão e diabetes já na fase basal e sua

subseqüente repercussão tanto na incidência como na mortalidade por AVC.

Endereço para correspondência:

Departamento de Farmacologia, Laboratório de Hipertensão

Arterial – Instituto de Ciências Biomédicas

Av. Prof. Dr. Lineu Prestes, 1.524 - 2o andar, sala 213

Cidade Universitária – Butantan

05508-000 – São Paulo – SP

Telefax: (11) 3091-7433

E-mail: [email protected]

A casuística considerada foi um grupo de 49.680 finlandeses, de ambos os sexos, entre 25 e 74 anos, sem história

prévia de AVC, doença arterial coronária e diabetes do tipo 1,

no período basal.

História de diabetes com o uso concomitante de agentes

anti-hipertensivos, hipertensão e outros parâmetros de interesse foram determinados antes do início do estudo. Dados

adicionais sobre a ocorrência de diabetes e o uso de anti-hipertensivos foram obtidos do registro nacional do país por meio

de recursos computadorizados.

Um evento vascular cerebral incidente foi definido como

o primeiro quadro de AVC ou de óbito, fundamentado em registro de alta hospitalar ou do registro de mortalidade.

Durante o período médio de acompanhamento de 17,2 anos,

foram documentados 2.564 eventos cerebrais incidentes, 812 fatais. As relações ajustadas de risco para AVC em relação a sexo e

fatores variados (idade, ano de estudo, índice de massa corporal,

nível de colesterolemia, atividade física e tabagismo) foi de 1,28

Volume 8 / Número 2 / 2005

59

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

2,75 (IC 95%, 2,19 – 3,47), 277 (IC 95%, 1,02 – 7,55), 5,49

(IC 95%, 2,93 – 10,3) e 8,64 (IC 95%, 5,92 – 12,6), respectivamente.

Conclusões principais

Hipertensão arterial e diabetes aumentam o risco de AVC,

de forma independente. Uma proporção significante de risco de

AVC diretamente relacionado à hipertensão é, na verdade, decorrente da presença concomitante de diabetes. (Resumo 985-P).

○

○

○

○

○

○

(IC 95%, 1,13 – 1,44) em relação com hipertensão arterial I (PA

> 140/90 < 160/95 mmHg), 1,90 (IC 95%, 1,70 – 2,13) para indivíduos com hipertensão arterial II (> 160/95 mmHg, ou utilizando anti-hipertensivos), de 2,52 (IC 95%, 1,55 – 4,09) com apenas

diabetes, de 3,30 (IC 95%, 2,22 – 4,91) para pacientes com hipertensão I e diabetes, e de 4,06 (IC 95%, 3,20 – 5,16) entre indivíduos com hipertensão II e diabetes.

As relações de risco em relação à mortalidade por AVC

nos subgrupos assinalados, foram: 1,59 (IC 95%, 1,24 – 2,04),

○

○

○

○

○

n RESISTÊNCIA À INSULINA E FATORES DE RISCO CARDIOVASCULAR

EMERGENTES SÃO MODIFICADOS PELA PRESENÇA DE DOENÇA RENAL

○

•

Ana de Prado, Rosa Toll, M. Angels Ortiz et al.

Barcelona, Espanha

A doença cardiovascular (DCV) é sabidamente a causa

principal de morbidade e mortalidade em pacientes já na fase

terminal da insuficiência renal. Assim, o objetivo do presente

trabalho de pesquisa foi avaliar o efeito da nefropatia em quatro fatores considerados de risco cardiovascular:

•

hiperinsulinismo,

•

resistência à insulina,

•

função endotelial,

•

índice de massa corporal,

•

fatores inflamatórios.

•

circunferência da cintura,

•

tipo de diálise, mas não com os diferentes estágios da

nefropatia.

Os pacientes não-diabéticos foram estratificados pela

classificação K-DOQI:

•

Estágio 5:55: pacientes em hemodiálise (n = 27) ou

em diálise peritoneal (n = 28).

•

Estágio 4:66

•

Estágio 3:45.

Foram também avaliados 57 casos controle.

Em termos laboratoriais, foram determinados:

•

resistência à insulina,

•

secreção insulínica

(Métodos de HOMA e Cederholm),

•

fatores inflamatórios, endoteliais e de coagulação (níveis plasmáticos de Proteína C-Reativa, Fibrinogênio,

PAI-1 e TGF-beta1). Foram igualmente analisados todos os fatores de risco de natureza aterosclerótica.

O tempo de seguimento foi de 29 meses e durante tal

período foi também estudada a ocorrência de novos eventos

cardiovasculares.

60

O hiperinsulinismo e a resistência à insulina foram constados não somente em pacientes no estágio 5, mas também em

enfermos nos estágios 3 e 4.

Pacientes sob diálise peritoneal apresentaram sensibilidade mais baixa à insulina do que os nefropatas em hemodiálise.

O índice de sensibilidade insulínica foi também correlacionado com:

HIPERTENSÃO

Altos níveis plasmáticos de proteína C-reativa, PAI-1 e

de fibrinogênio foram observados em todos os estágios da insuficiência renal. Baixos níveis de TGF - beta1 foram registrados somente entre pacientes em estágio 5.

A prevalência de doença cardiovascular foi relacionada a:

•

idade,

•

tempo de diálise

•

dislipidemia,

•

níveis de albumina,

•

circunferência da cintura,

•

hipertensão.

Altos níveis de proteína C-reativa, de PAI-1 e de fibrinogênio constituíram fatores de risco cardiovascular relevantes