1

Universidade Estadual do Ceará

Márcia Maria Mendes Marques Duque

Tagetes erecta L.UMA PLANTA DE MÚLTIPLOS

PROPÓSITOS: ANTIBACTERIANA, LARVICIDA E

ANTIVIRAL

FORTALEZA – CEARÁ

2006

2

Universidade Estadual do Ceará

Márcia Maria Mendes Marques Duque

Tagetes erecta L.UMA PLANTA DE MÚLTIPLOS

PROPÓSITOS: ANTIBACTERIANA, LARVICIDA E

ANTIVIRAL

Dissertação apresentada ao Curso de

Mestrado Acadêmico em Ciências

Fisiológicas do Centro de Ciências da

Saúde da Universidade Estadual do

Ceará, como requisito para a obtenção

do grau de Mestre em Ciências

Fisiológicas.

Orientadora: Profa. Dra. Selene Maia de

Morais

FORTALEZA – CEARA

2006

3

D946t Duque, Márcia Maria Mendes Marques

Tagetes erecta L. Uma planta de múltiplos

propósitos: antibacteriana, larvicida e antiviral / Márcia Maria

Mendes Marques Duque. _Fortaleza, 2006.

90p.

Orientadora: Selene Maia de Morais

Dissertação (Mestrado Acadêmico em Ciências

Fisiológicas)-Universidade Estadual do Ceará, Centro de

Ciências da Saúde.

1. Tagetes erecta 2. Antiviral 3. Larvicida 4.

Antimicrobiana I. Universidade Estadual do Ceará, Centro de

Ciências da Saúde

CDD: 612

4

Universidade Estadual do Ceará

Curso de Mestrado Acadêmico em Ciências Fisiológicas

Título: Tagetes erecta L. uma planta de múltiplos propósitos:

antibacteriana, larvicida e antiviral.

Autora: Márcia Maria Mendes Marques Duque

Aprovada em ____ / ____ / ______

Banca Examinadora:

Profa. Dra. Selene Maia de Morais

Orientadora

Profa. Dra. Maria Erivalda Farias de Aragão

Examinadora

Prof. Dr. Nilberto Robson Falcão do Nascimento

Examinador

5

Xâ äx}É É ÖâtÇàÉ tÑÜxÇw|Ê

T `tÜ|t \átuxÄ YÄÉÜ|ÇwÉ Zâxwxá

Wxw|vÉAAA

6

AGRADECIMENTOS

À professora Dra. Selene Maia de Morais pela sua orientação e pelo empenho para

a realização deste trabalho. Também agradeço de forma especial pelo meu

crescimento científico, tesouro precioso, que ganhei com a sua convivência.

À minha mãe da ciência professora Dra. Maria Isabel Florindo Guedes a qual só

tenho que dizer OBRIGADA.

A Dra. Fernanda Montenegro por sua colaboração para realização deste trabalho na

parte de virologia e pelo exemplo de profissional. Para mim foi um prazer tê-la

conhecido e vivido a agradável experiência de ter sido sua aluna.

A todos os que fazem o Mestrado em Ciências Fisiológicas, em especial a Dra.

Andrelina e a Dra. Cláudia.

A todos os que fazem o Laboratório de Produtos Naturais, que me acolheram e

ensinaram a ver a química de um outro foco. Em especial a Cristiane, João Jaime,

Juliana, Carol, Lisa, Onias, Davi, Rafael, Ariadne, Milena e Luciana.

A todos os que fazem o Laboratório de Bioquímica Humana, em especial a Dra.

Maria Erivalda e ao Dr. Carlucio. Aos meus coleguinhas Marlos, Victor, Marcelo e

Aline que tiveram assim como eu esse laboratório como casa, agradeço pelo

companheirismo e momentos de descontração.

A todos do Laboratório Central de Saúde Pública (LACEN), em especial a Dra.

Betinha e a Dra. Dona Lucinha como carinhosamente acostumei a trata-lhes e a

Dona Clautenes, por toda a ajuda e aos momentos alegres que passamos no

trabalho.

Pela ajuda incondicional da minha amiga Ana Raquel sem ela eu não teria

conseguido fazer esse trabalho. Agradeço de coração pela sua amizade, paciência e

pelo exemplo de força.

As minhas amiguinhas Patrícia (Paty) e Higina por estarem sempre dispostas a ouvir

nas horas de descontrole e por suas palavras de conforto, minhas duas psicólogas.

Sou grata também por ter vocês como amiga.

A Danielle peça fundamental para realização do trabalho na parte antibacteriana e a

Lívia. Obrigada pela ajuda.

À Fundação Cearense de Amparo a Pesquisa (FUNCAP) pelo apoio financeiro para

a realização deste trabalho.

À minha família, meu maior tesouro, que sempre me apoiou e acreditou junto comigo

que eu seria capaz de terminar esse trabalho. Obrigada, AMO todos vocês: Pai,

Mãe, Liandra, Anderson, Eliane e Aila. Agradeço também ao Roberto, Luiz e James,

os agregados.

O que dizer das minhas amigas e “irmãs do coração” Ivonei, Alana, Rogleijiania

7

e Adriana, seria muito difícil escrever alguma coisa que pudesse descrever o quanto

são especiais para mim. Obrigada por existirem na minha vida.

Ao meu amor, marido, amigo e companheiro Adauto Neto Fonseca Duque que me

ajudou a superar os momentos mais difíceis com muita paciência, TE AMO

MUUUUUITO.

A Deus por ter me dado a vida e a família que tenho, isso já seria muito, mas me

deu também amigos.

8

SUMÁRIO

1.

2.

2.1.

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

2.2.

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.3.

2.3.1

2.3.1.1

2.3.1.2.

2.3.1.3.

2.3.1.4.

2.3.1.5.

2.3.1.6.

2.3.2

2.4.

2.5.

2.5.1.

2.5.2.

2.5.2.1.

2.5.3.

2.5.3.1

2.5.3.2.

2.5.3.3.

2.5.4.

2.5.5.

2.6.

2.7.

2.8.

3.

3.1.

3.2.

4.

4.1.

4.1.1.

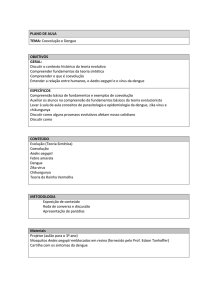

LISTA DE FIGURAS

LISTA DE FLUXOGRAMAS E TABELAS

ABREVIATURAS

RESUMO

ABSTRACT

INTRODUÇÃO

REFERENCIAL TEÓRICO

As Plantas como Recurso Terapêutico

Generalidades

Plantas Medicinais e Fitoterápicos

Fitoterapia

Óleos Essenciais

A Planta Tagetes erecta Linn

Considerações Botânicas sobre a Família Asteraceae

Considerações Botânicas sobre a Espécie Tagetes erecta L.

Potencial Uso da Planta

Componentes Bioativos de T. erecta: ação antiviral

Enterobacteriaceae: aspectos gerais

Enterobacterias Estudadas nesta Dissertação

Escherichia

Klebsiella

Enterobacter

Proteus

Serratia

Morganella

Resistência Bacteriana

Óleos Essenciais com atividade Antibacteriana

Dengue: considerações gerais

Vírus

Transmissão do Vírus

Vetores

Controle do Vetor

Controle Biológico

Controle Físico

Controle Químico

Resistência a Inseticidas

Epidemiologia

Óleos Essenciais e Componentes Isolados com Atividade Larvicida

frente ao Aedes aegypti

Diagnóstico e Tratamento do Dengue

Plantas e Compostos Químicos Naturais com Atividade Antiviral

contra o Dengue

OBJETIVOS

Objetivo Geral

Objetivos Específicos

METODOLOGIA

Materiais

Material Vegetal

x

xii

xiii

xiv

xv

1

3

3

3

3

6

6

8

8

8

9

11

11

11

11

13

13

14

14

15

15

16

18

18

19

21

23

23

24

25

26

27

29

32

33

35

35

35

36

36

36

9

4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

4.1.5.

4.1.6.

4.2.

4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.

4.2.4.

4.2.5.

4.2.6.

4.2.7.

4.2.8.

4.2.8.1.

4.2.8.2.

4.3.

5.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.8.1.

5.8.2.

6.

6.1.

6.2.

6.3.

7.

8.

Microrganismos Testados

Ovos do Mosquito Aedes aegypti

Antígeno Viral

Cultura de Células

Reagentes

Métodos

Extração do Óleo Essencial de T. erecta.

Análise do Óleo Essencial de T. erecta

Preparação do Extra to de Raiz de T. erecta

Caracterização dos Tiofenos do Extrato Hexânico de Raiz de T.

erecta

Atividade Antibacteriana, in vitro, do Óleo Essencial de T.erecta

Teste da Suscetibilidade das Cepas Bacterianas Frente aos

antibióticos

Atividade larvicida do Óleo Essencial de T. erecta contra o Aedes

aegypti

Atividade Antiviral, in vitro, do extrato hexânico de T. erecta

Ensaio de Toxicidade

Determinação da Concentração Inibitória Mínima

Analise Estatística

RESULTADOS

Determinação Estrutural dos Constituintes Químicos do óleo

Essencial de T. erecta

Análise por HPLC dos Componentes do Extrato Hexânico de Raiz de

T. erecta

Atividade Antibacteriana, in vitro, do Óleo Essencial de T. erecta

Teste de Susceptibilidade das Cepas Bacterianas frente aos

Antibióticos

Comparação entre a Ação Antibacteriana do Óleo Essencial de T.

erecta com a dos Antibióticos

Avaliação da Concentração Mínima Inibitória (MIC)

Teste da Atividade Larvicida do Óleo Essencial de T. erecta contra o

Aedes aegypti

Atividade Antiviral in vitro

Ensaio de Citotoxidade para T. erecta frente às Células C6/36

Concentração Inibitória Mínima (MIC) do Extrato Hexânico de T.

erecta

DISCUSSÃO

Atividade Antibacteriana

Atividade Larvicida

Atividade Antiviral

CONCLUSÃO

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

36

36

37

37

37

38

38

38

40

40

40

42

43

43

43

44

44

45

45

55

55

58

63

69

71

74

74

74

76

76

78

80

81

82

10

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. A planta Tagetes erecta L.

Figura 2a. Tiofenos antivirais contra o Murine Cytomegalovirus

Figura 2b. Tiofenos portadores de atividade antiviral contra o Sindbis virus

Figura 3.

Partícula viral do Dengue.

10

12

12

20

Figura 4.

Mosquito do Aedes aegypti

22

Figura 5.

Número de casos e incidência do Dengue, no Ceará, de 1986 a

2006

Estrutura química do timol

Componentes de óleos essenciais com atividade larvicida contra

Aedes aegypti.

Extrator convencional de óleo essencial.

Cromatografia de gás-líquido acoplada a espectrometria de massa

do óleo essencial de T. erecta.

Espectro de massa do Limoneno

Espectro de massa do Z-Ocimeno

Espectro de massa do E-Ocimeno

Espectro de massa do Terpinoleno

Espectro de massa do Linalol.

Espectro de massa do Mirtenol.

Espectro de massa do Oxido de Linoneno

Espectro de massa da Piperitone.

Espectro de massa do E-anetol

Espectro de massa do Isopulegilacetato

Espectro de massa do Timol.

Espectro de massa da Piperitenone

Espectro de massa do Metil-eugenol

Espectro de massa do Trans-cariofileno

Espectro de massa do E-β-Farnesene

Espectro de massa do Biciclogermacrene

Espectro de massa do Nerolidol.

Espectro de massa do Spathulenol

Espectro de massa do Oxido de cariofilenol

Espectro de massa do Dióxido de limoneno

Figura 26. Espectro de massa do Fitol.

Cromatograma do extrato hexânico de T. erecta obtido no HPLC

Atividade antibacteriana do óleo essencial de T. erecta na

concentração de 2,5 mg/mL. (Kp – Klebsiella pneumoniae; E.c –

Escherichia coli; P.m – Proteus mirabilis; E.clo – Enterobacter

cloaceae; S.l II – Serratia liquefacies; M.m – Morganela morganii.

O gráfico mostra a percentagem de Enterobacteriaceae

susceptível; ( ) intermediário ( ) e resistente ( ) aos diferentes

antibióticos: cefepine (CPM), aztreonam (ATM), amicacina (AMI) e

ciprofloxacin (CIP).

28

Figura 6.

Figura 7.

Figura 8.

Figura 9.

Figura 10.

Figura 11.

Figura 12.

Figura 13.

Figura 14.

Figura 15.

Figura 16.

Figura 17.

Figura 18.

Figura 19.

Figura 20.

Figura 21.

Figura 22.

Figura 23.

Figura 24.

Figura 25.

Figura 26.

Figura 27.

Figura 28

Figura 29.

Figura 30.

Figura 31.

Figura 32.

Figura 33.

31

31

39

46

48

48

48

49

49

49

50

50

50

51

51

51

52

52

52

53

53

53

54

54

54

56

59

62

11

Figura 34. Estudo comparativo da suscetibilidade das cepas bacterianas 65

frente ao óleo essencial de T. erecta ( ) e ao antibiótico cefepine

( ), avaliado pelo tamanho dos halos de inibição. (Kp – Klebsiella

pneumoniae; E.c – Escherichia coli; P.m – Proteus mirabilis; E.clo –

Enterobacter cloaceae; S.l II – Serratia liquefacies; M.m –

Morganela morganii; S – sensível, R – resistente, I – Intermediário;

(-) não houve inibição.

Figura 35. Estudo comparativo da suscetibilidade das cepas bacterianas 66

frente ao óleo essencial de T. erecta ( ) e ao antibiótico Amicacina

(

), avaliado pelo tamanho dos halos de inibição (Kp – Klebsiella

pneumoniae; E.c – Escherichia coli; P.m – Proteus mirabilis; E.clo –

Enterobacter cloaceae; S.l II – Serratia liquefacies; M.m –

Morganela morganii; S – sensível, R – resistente, I – Intermediário,

(-) não houve inibição.

Figura 36 Estudo comparativo da suscetibilidade das cepas bacterianas 67

frente ao óleo essencial de T. erecta ( ) e ao antibiótico Amicacina

(

), avaliado pelo tamanho dos halos de inibição (Kp – Klebsiella

pneumoniae; E.c – Escherichia coli; P.m – Proteus mirabilis; E.clo –

Enterobacter cloaceae; S.l II – Serratia liquefacies; M.m –

Morganela morganii; S – sensível, R – resistente, I – Intermediário,

(-) não houve inibição.

Figura 37. Estudo comparativo da suscetibilidade das cepas bacterianas 68

frente ao óleo essencial de T. erecta ( ) e ao antibiótico

Ciprofloxacin ( ), avaliado pelo tamanho dos halos de inibição (Kp

– Klebsiella pneumoniae; E.c – Escherichia coli; P.m – Proteus

mirabilis; E.clo – Enterobacter cloaceae; S.l II – Serratia liquefacies;

M.m – Morganela morganii; S – sensível, R – resistente, I –

Intermediário, (-) não houve inibição.

Figura 38. Halos de inibição (mm) do óleo essencial de T. erecta, contra a 70

bactéria Klebsiella pneumoniae 6,obtido pelo método de difusão em

ágar.

Figura 39. Reta de regressão obtida do número de larvas de Aedes aegypti 70

mortas e as concentrações do óleo essencial de T.erecta após 24

h. (Equação da reta: y=0,2293x – 6,6748, sendo y o número de

larvas mortas e x a concentração do óleo essencial de T.erecta;

Coeficiente de correlação: R2=0,8992).

Figura 40. Ensaio de imunofluorescência: replicação viral do sorotipo DENV-3 75

nas células C6/36 com 10 ppm do extrato de raiz de T. erecta

Figura 41. Ensaio de imunofluorescência: 100% de inibição viral com a MIC 75

(200 ppm) do extrato de raiz de T. erecta

12

LISTA DE FLUXOGRAMAS E TABELAS

Fluxograma 1.

Fluxograma 2.

Tabela 1

Tabela 2.

Tabela 3.

Tabela 4.

Tabela 5.

Tabela 6

Tabela 7.

Metodologia de extração do óleo essencial da parte aérea de

T. erecta

Metodologia para obtenção do extrato hexânico de raiz de T.

erecta

Constituintes químicos voláteis identificados no óleo essencial

da parte aérea de T. erecta.

Resultado, das médias, dos halos de inibição (mm) da

atividade antibacteriana do óleo de T.erecta .

Resultados dos halos de inibição (mm) dos antibióticos,

cefepine (CPM), aztreonam (ATM), amicacina (AMI) e

ciprofloxacin (CIP), de acordo com NCCLS.

Resultados dos halos de inibição (mm) dos antibióticos,

cefepine, aztreonam, amicacina e ciprofloxacin, contra cepas

bacterianas.

Determinação da concentração mínima inibitória do óleo

essencial de T.erecta frente à Klebsiella pneumoniae 6

Atividade larvicida do óleo essencial de T. erecta contra larvas

de terceiro estagio do Aedes aegypti

O efeito do óleo essencial de T. ereta contra larvas do A.

aegypti após 24 horas

41

41

47

57

60

60

69

71

72

13

ABREVIATURAS

ANVISA

Agência Nacional de Vigilância Sanitária

ATCC

American Type Culture Coletion

BTI

Bacillus thuringiensis israelensis

C 6/36

Células Clonadas das Larvas do A. albopictus

CL 50

Concentração Letal que mata 50%

DDT

Diclorodifeniltricloretano

DENV 1-4

Vírus do Dengue, Sorotipo 1-4

DL 50

Dose Letal que mata 50%

ELISA

Enzyme-linked immunosorbent assay (ensaio imunoenzimático)

FSB

Soro Bovino Fetal

HSV

Vírus do Herpes Simples

Ik

Índices de Kovats

Kb

Kilobases

L15

Leibovitz`s Médium

LACEN

Laboratório Central de Saúde Pública

MCMV

Murine Cytomegalovirus

NUENDE

Núcleo de Controle de Endemias Transmissíveis por Vetores

OMS

Organização Mundial de Saúde

PADETEC

Parque do Desenvolvimento Tecnológico do Ceará

SCD

Síndrome do Choque do Dengue

SDS

Dodecil Sulfato de Sódio

UFC

Unidade Formadora de Colônia

ULV

Volume Ultra Baixo

14

RESUMO

As plantas medicinais são bastante utilizadas na medicina popular e ainda se faz

necessárias pesquisas para confirmação de seus efeitos terapêuticos e assim

objetivar o uso racional. Este trabalho apresenta a ação antimicrobiana e ação

larvicida contra o A. aegypti do óleo essencial da parte aérea de Tagetes erecta

Linn. Também versa sobre a atividade contra o vírus do Dengue do extrato hexânico

de raiz. A planta foi cultivada no horto de plantas medicinais do departamento de

biologia da UECE. O óleo essencial foi extraído pelo método de arraste com vapor

d’água e as raízes foram submetidas ao método de percolação com solvente para

obtenção do extrato hexânico. O estudo do óleo essencial levou a identificação de

onze constituintes, tendo como majoritários a piperitona (43,3%), isopulegilacetato

(7,4%) e mirtenol (7,2%). Já para o extrato hexanico, foi identificado o α-tertienil,

através da cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC). Na avaliação da atividade

antimicrobiana foram utilizadas 16 cepas bacterianas (enterobactérias) das quais

duas eram cepas padrões e quatorze isolados clínicos. O método utilizado foi o de

difusão em ágar e todas as bactérias se mostraram susceptíveis ao óleo essencial.

O óleo também foi eficaz contra as larvas do Aedes aegypti que apresentou 100%

de mortalidade na concentração de 150 ppm, ação semelhante ao do inseticida

Temephos. O extrato hexânico demonstrou completa inativação do vírus DENV-3,

atividade que pode ser atribuída a presença de tiofenos nas raízes. Diante desses

resultados a planta T. erecta surge como uma fonte natural alternativa contra

enterobactérias e no combate ao Dengue. No entanto, estudos de toxicidade são

necessários para uso seguro da planta.

15

ABSTRACT

Medicinal plants are worldwide used in traditional medicine although to certify their

therapeutic effects many research experiments are needed for a rational based use.

This work describes the antimicrobial and larvicidal action against Aedes aegypti of

Tagetes erecta L. essential oil of it also reports that the hexane extract from the roots

inhibited the dengue virus. The plant was cultivated in the medicinal garden of the

Biology Department – UECE. The essential oil was extracted by steam distillation

from the aerial parts of the plant. The root hexane extract uas obtained by

percolation. The essential oil was analyzed by gas chromatography / mass

spectrometry and eleven constituents were identified. The main components were

piperitone (43%), isopulegyl acetate (7,4%) and myrtenol (7,2%). In the hexane

extract the main constituent was identified as α-tertienyl by HPLC analysis and

comparison with authentic sample. For the antimicrobial test 16 bacterial strains

(enterobacteria) were used, being two standards and fourteen clinical isolates. The

methodology used was agar difusion and all bacteria were sensitive to the essential

oil. The oil was also efficient against Aedes aegypti larvae and showed 100%

mortality at 150 ppm demonstrating similar action to the themephos insecticide. The

complete inhibition of DENV-3 virus was obtained with the root hexane extract at 200

ppm. According to these results T. erecta constitutes a new source of bioactive

compounds to combat dengue and enterobacteria.

16

1. INTRODUÇÃO

A cura de doenças através do uso de plantas é uma prática utilizada

desde os primórdios da civilização e vem ganhando cada vez mais destaque na

medicina moderna.

Pesquisas sobre as propriedades medicinais de várias plantas têm sido

bastante exploradas nos últimos anos, com o intuito de descobrir novas substâncias

que possam prevenir, tratar ou curar doenças em humanos. O Brasil está entre os

países com maior número de espécies vegetais, mas muitas delas ainda

permanecem desconhecidas tanto do ponto de vista químico quanto do

farmacológico, enquanto outras já apresentam indícios de extinção.

Os metabólitos secundários de plantas, tais como aqueles presentes em

extratos obtidos com solventes orgânicos e óleos essenciais, são fontes de produtos

biologicamente ativos e, a partir deles, tem-se produzido compostos de grande

importância terapêutica, apresentando relevantes atividades como antibacteriana,

antifúngica, antiviral, antioxidante, anti-inflamatória, herbicida, larvicida , inseticida,

entre outras. Esta variedade de ações pode ser atribuída à diversidade molecular

das plantas.

A planta Tagetes erecta L. apresenta várias atividades biológicas

relatadas por pesquisadores de diversos países. Este trabalho teve como finalidade

usar a T. erecta, cultivada no Estado do Ceará, no combate ao Dengue e como

agente antimicrobiano. Desse modo, ampliar o espectro de fontes naturais com

propriedades terapêuticas.

O Dengue é apontado como um fator de risco para a saúde pública, fato

que justifica o estudo do problema por dois enfoques: 1. o controle do mosquito,

através de um larvicida natural a base do óleo essencial das folhas de T. erecta e 2.

a cura da doença através de um antiviral preparado com o extrato hexânico da raíz

de T. erecta, rica em compostos tiofênicos.

17

A resistência dos microrganismos aos antibióticos atuais incentiva à

pesquisa por novos agentes antimicrobianos. Diante dessa afirmação, o óleo

essencial de T. erecta foi usado contra enterobacteriaceae.

18

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1. As Plantas como Recurso Terapêutico

2.1.1. Generalidades

O uso de produtos naturais como recurso terapêutico é tão antigo quanto

à civilização humana e, por muito tempo, produtos minerais, vegetais e animais

constituíram as únicas fontes de medicamentos. Com o advento da Revolução

Industrial e o desenvolvimento da química orgânica, os produtos sintéticos foram

adquirindo primazia no tratamento farmacológico (Rates, 2001). Hoje, os produtos

naturais e seus derivados representam mais de 50% de todos os medicamentos de

uso clínico no mundo e as plantas contribuem com cerca de 25% desse total (GuribFakim, 2006). O crescimento da procura de drogas vegetais, como recurso

terapêutico, está relacionado a vários fatores, entre eles: a decepção com os

resultados obtidos em tratamentos com a medicina convencional (por exemplo,

efeitos colaterais, impossibilidade de cura, etc.); a consciência ecológica e a crença

popular de que o natural é inofensivo; o fato de que grande parte da população não

tem acesso aos medicamentos e a medicina institucionalizada; os efeitos

indesejáveis e prejuízos causados pelo uso abusivo e/ou incorreto de medicamentos

sintéticos (Rates, 2001).

2.1.2. Plantas Medicinais e Fitoterápicos

Para a Organização Mundial de Saúde (OMS), planta medicinal é toda

aquela, silvestre ou cultivada, que se utiliza como recurso para prevenir, aliviar, curar

19

ou modificar um processo fisiológico normal ou patológico, ou como fonte de

fármacos e de seus precursores (Arias, 1999).

As plantas medicinais são tradicionalmente usadas por populações de

todos os continentes no controle de pragas e doenças (Lavabre, 1993). Existem

evidências históricas de que as propriedades terapêuticas das plantas medicinais já

eram conhecidas desde o período Neolítico (Bhattaram, et al., 2002). No Brasil,

devido à riqueza da flora e aos conhecimentos indígenas e populares transmitidos

através de gerações, inúmeras espécies medicinais foram identificadas, passando a

ser úteis no tratamento de enfermidades (Arcoline, 2003). De acordo com a OMS

cerca de 65% a 80% da população mundial ainda depende das plantas medicinais

para suprir as suas necessidades básicas de saúde (Calixto, 2005). É nesse

contexto social que as plantas medicinais adquirem importância como agentes

terapêuticos e, por isso, seu uso, deve ser fundamentado em evidências

experimentais comprobatórias de que os riscos, da sua utilização, são suplantados

pelos benefícios. Entretanto, vale ressaltar que a planta medicinal é um xenobiótico,

isto é, um elemento estranho ao organismo humano e como tal, os produtos de sua

biotransformação são potencialmente tóxicos e assim devem ser encarados até que

se prove o contrário (Simões et al., 2004).

De acordo com Rates (2001) planta medicinal não é fitoterápico! A

legislação brasileira define fitoterápico como um “medicamento obtido por processos

tecnologicamente adequados, empregando-se exclusivamente matérias-primas

ativas vegetais”. É caracterizado pelo reconhecimento da eficácia e dos riscos de

seu uso, assim como pela reprodutibilidade e constância de sua qualidade. Sua

eficácia e segurança são validadas através de levantamentos etnofarmacológicos de

utilização, documentações tecnocientíficas em publicações ou ensaios clínicos. Não

se considera medicamento fitoterápico aquele que, na sua composição, inclua

substâncias ativas isoladas, de qualquer origem, nem associações destas com

extratos vegetais (Brasil, 2004).

No Brasil, os fitoterápicos são registrados como medicamentos e as

companhias farmacêuticas necessitam provar a segurança, qualidade e eficácia

baseadas em informações científicas. A recente integração entre iniciativa privada,

20

institutos de pesquisas e universidades reforçou as pesquisas que passaram a

receber maiores suportes do governo federal. Como resultado de tais esforços o

Acheflan, primeiro fitoterápico totalmente desenvolvido no Brasil, foi aprovado pela

Agencia Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). É um anti-inflamatório

desenvolvido a partir da planta medicinal Cordia verbenacea DC (Boraginaceae) e

produzido pelo Aché Laboratórios. Em conseqüência dessa integração outras

companhias farmacêuticas brasileiras atualmente estão interessadas por esse

mercado (Calixto, 2005).

O mercado mundial de fitoterápicos atinge cerca de 40 bilhões de

dólares/ano (Alves, 2005). Se a este valor for somada a economia informal da

utilização popular de plantas medicinais, nos países subdesenvolvidos e

desenvolvidos, o total alcança a ordem de centenas de bilhões de dólares/ano

(Garcia, 2002). O Brasil tem pelo menos três razões para disputar um mercado tão

promissor: a sua própria história, a sua biodiversidade e a capacidade técnicocientífica de seus pesquisadores. Apesar disso, somente 15% a 17% das plantas

medicinais brasileiras foram estudadas quanto ao seu potencial terapêutico (Simões

et al., 2004).

De acordo com Yunes et al., (2001) três fatores precisam ser corrigidos

para o desenvolvimento da indústria de fitoterápicos no Brasil: (i) a falta de uma

política definida, permanente e comprometida com o desenvolvimento da indústria

farmacêutica; (ii) a falta de uma integração de fato entre as várias áreas de

conhecimento

(química,

farmacologia,

botânica,

bioquímica

e

tecnologia

farmacêutica) envolvidas no processo de produção de fitoderivados; (iii) o interesse

da maioria das empresas que compõem a industria nacional de fitoterápicos no lucro

rápido e não no desenvolvimento de competitividade em nível internacional.

21

2.1.3. Fitoterapia

O tratamento de enfermidades utilizando, exclusivamente, matériasprimas vegetais é chamado de fitoterapia (Oliveira 1998). A integração da fitoterapia

na medicina científica somente ocorrerá se estes produtos atenderem aos critérios

de eficácia, segurança e qualidade exigidos para medicamentos convencionais. A

fitoterapia racional é um método alopático de tratamento médico baseado em

evidências científicas e fundamentalmente diferentes dos conceitos tradicionais

(Alves, 2005).

Os grandes laboratórios e as universidades passaram a isolar e sintetizar

substâncias (princípio ativo) retiradas de plantas, do uso popular, para produzir

novos fármacos. Mais vale ressaltar que cada planta é constituída de inúmeros

princípios ativos que agem em sinergia, ou seja, o resultado do conjunto é mais

potente e com menos efeitos colaterais que cada princípio ativo isolado. Assim, os

tratamentos fitoterápicos têm demonstrado cada vez mais a sua eficácia, embora,

como qualquer outro tipo de tratamento, requer antes um diagnóstico correto da

doença para que a planta utilizada seja realmente eficaz (Arcoline, 2003).

2.1.4. Óleos Essenciais

A utilização do óleo essencial como agente medicinal é conhecida desde

épocas remotas. Há seis mil anos, os egípcios o utilizavam em práticas religiosas

associada à cura de males, por meio do aroma. As substâncias aromáticas também

eram populares na antiga China e Índia, antes da era cristã, na produção de

incensos, porções e vários tipos de acessórios utilizados diretamente no corpo

(Tyrrel, 1990).

O primeiro escrito relatando a destilação do óleo essencial é atribuído a

Villanova (1235-1311), um físico catalão. A destilação, como método de obtenção do

óleo, foi inicialmente usada no Egito, Índia e Pérsia há 2000 anos e melhorada no

22

século IX pelos árabes. Por volta do século XIII os óleos essenciais foram feitos em

farmácias e suas propriedades farmacêuticas foram escritas em farmacopéias (Burt,

2004).

O termo óleo essencial deriva da palavra Quinta essentia formulada pelo

médico suíço Paracelsus Von Hohenheim, século XVI, para nomear um componente

de uma droga (Burt, 2004). Os óleos essenciais (OEs) são misturas complexas de

substâncias voláteis, lipofílicas, geralmente odoríficas e líquidas. Recebem a

nomenclatura mais abrangente de óleos voláteis, diferindo dos óleos fixos (misturas

de substâncias lipídicas) obtidos geralmente de sementes. Ainda podem ser

denominados óleos etéreos (devido à sua solubilidade em solventes apolares, como

os éteres), ou simplesmente essências, pois a maioria possui aroma agradável e

intenso (Simões et al., 2004).

Diferentes partes de uma planta (flores, brotos, sementes, folhas, caules,

frutos, raízes e madeira) são usadas para extrair o OE. São vários os processos

para obtenção do óleo: prensagem, fermentação, enfloração, extração e destilação

por arraste em vapor d’água, sendo o último o método mais usado para produção de

OEs (Burt, 2004). O OE obtido de diferentes órgãos de uma mesma planta pode

apresentar composição química, caracteres físico-químicos e odores bem distintos.

Cabe lembrar que a composição química de um OE, pode variar significativamente,

de acordo com a época de coleta, condições climáticas e de solo (Simões et al.,

2004).

Os OEs possuem uma variedade de compostos químicos que variam

desde terpenos, sesquiterpenos, fenóis, álcoois, ésteres, aldeídos, cetonas, até

compostos nitrogenados e sulfurados (Lavabre, 1992). Devido a sua complexa

composição, os OEs têm exibido uma variedade de propriedades terapêuticas como

bactericida (Moon et al., 2006; Celiktas et al., 2005; Pessoa et al., 2005;

Opalchenova e Obreshkova, 2003; Nakamura, 1999), fungicida (Cakir et al., 2005;

Sheng-Yang et al., 2005), antiviral (Sinico et al., 2005; Allahverdiyev et al., 2004),

antioxidante (Tepe et al., 2005; Ricci et al., 2005), analgésica, antiflamatória,

antiespamódica (Leal-Cardoso e Fonteles, 1999), antinoceptivo (Araújo Pinho et al.,

23

2005; Santos et al., 2005) além de larvicida (Dharmagadda et al., 2005; Cavalcanti et

al., 2004) e inseticida (Calmasur et al., 2006; Pavela, 2005; Prajapati et al., 2005).

2.2. A Planta Tagetes erecta L.

2.2.1. Considerações Botânicas sobre a Família Asteraceae

A família Asteraceae é o grupo sistemático mais numeroso dentro das

Angiospermas, compreendendo cerca de 1.100 gêneros e 25.000 espécies. São

plantas de aspecto extremamente variado, incluindo principalmente pequenas ervas

ou arbustos e raramente árvores. Cerca de 98% dos gêneros são constituídos por

plantas de pequeno porte, e são encontradas em todos os tipos de habitats,

principalmente, nas regiões tropicais montanhosas da América do Sul (Verdi et al.,

2005)

As plantas dessa família são extensivamente estudadas quanto a sua

composição química e atividade biológica, sendo que algumas têm proporcionado o

desenvolvimento de novos fármacos, inseticidas, entre outros (Verdi et al., 2005).

2.2.2. Considerações Botânicas sobre a Espécie Tagetes erecta L.

O gênero Tagetes, família Asteraceae, contém mais de 50 espécies das

quais T. patula, T. tenuifolia, T.lunata e T. erecta são as espécies anuais mais

cultivadas como ornamentais em todo mundo. Estas quatro espécies já eram

cultivadas no México há mais de dois milênios (Soule e Janick, 1996) e eram usadas

como ornamento, em rituais e como planta medicinal (Nuttall, 1920).

No Brasil, a espécie Tagetes erecta L. é conhecida popularmente por

“cravo de defunto”. Nos países de língua inglesa, ela é denominada marigold e

24

african marigold. No México, na América Central e nos demais paises da América do

Sul

é

conhecida

como

cempasuchi,

amarillo

e

flor

de

muerto

(www.semarnat.gob.mx/pfnm/TagetesErecta.html).

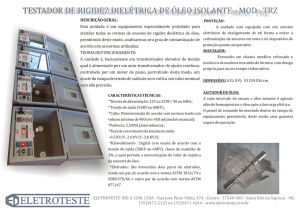

A planta é uma erva ramosa, pode chegar até 1,50m de altura (Figura 1,

p. 10), folhas opostas ou alternadas, profundamente dilaceradas e aromáticas.

Apresenta capítulos grandes de pedúnculos intumescidos no ápice, solitários e

multifloros. Aquênio linear multiestriado com sementes pretas. Há variedades de

flores dobradas, grandes, até sete centímetros de diâmetro, cor amarela-citrino e

amarelo-enxofre (Braga, 1976).

2.2.3. Potencial Uso da Planta

O cravo de defunto é uma planta originária do México e suas

propriedades terapêuticas são reconhecidas desde o tempo dos astecas. A parte

aérea é indicada para dor de estômago, vômito, diarréia, gastrite e enfermidades do

baço. As folhas quando cozidas ou em infusão são usadas no tratamento de ataques

epiléticos, bronquite, dor de cabeça, febre e afecções hepáticas. É usada também

como

anti-espasmódico

e

anti-helmíntico

(www.semarnat.gob.mx/pfnm/TagetesErecta.html). As flores cozidas são usadas

externamente no tratamento de infecções da pele (Lopez et al., 2001). Foram

verificadas atividades biológicas como inseticida (Macedo et al., 1997), larvicida

(Pathak et al., 2000) e bactericida (Mae Sri Hartati et al., 1999).

Recomenda-se o uso de T. erecta como cultura intercalada no combate

aos fitonematóides, especialmente contra espécies de Pratylenchus e Meloidogyne.

A xantofila extraída das flores é bastante utilizada como corante natural para

alimentos e bebidas. O corante também é usado como suplemento alimentar para

galinhas, visando intensificar a cor amarela na carne e gema dos ovos (Padma et al.,

1997). Na índia extrai-se das pétalas a quercetagetin, empregada no tingimento da

lã e seda (Braga, 1976).

25

Fonte: Márcia Marques

Figura 1. A planta Tagetes erecta L.

26

2.2.4. Componentes Bioativos de T. erecta: ação antiviral

A planta T. erecta possui compostos tiofênicos, α-tertenil, bitertenil e outras

substâncias cíclicas sulfuradas (Padma et al., 1997). Segundo Hudson, 1989, os

tiofenos mostrados na Figura 2a (p.12), são portadores de atividade antiviral contra

Murine Cytomegalovirus (MCMV). Na Figura 2b (p.12) os tiofenos apresentados são

ativos contra o Sindbis virus (SV).

2.3. Enterobacteriaceae: aspectos gerais

As enterobacteriaceae (enterobactérias) constituem o grupo mais comum

de bastonetes Gram-negativos, aeróbico ou anaeróbico facultativo. A família inclui

numerosos gêneros, por exemplo, Escherichia, Shigella, Salmonela, Enterobacter,

Klebsiella, Serratatia, Proteus, Morganella e outros (Brooks et al, 2000). Embora

possa ser encontrada amplamente na natureza, a maioria habita os intestinos do

homem e dos animais, seja como membro da microbiota normal ou como agente de

infecção (Trabulsi et al., 1999).

2.3.1. Enterobactérias Estudadas nesta Dissertação

2.3.1.1. Escherichia

O gênero Escherichia compreende as espécies: E. coli, E. blattae, E.

fergusonii, E. hermanti e E.vulneris. Dentre elas, a Escherichia coli é uma espécie de

grande importância prática (Trabulsi et al., 1999).

27

(a)

(b)

Figura

2.

Tiofenos

portadores

Cytomegalovirus e (b) Sindbis virus.

de

atividade

antiviral

contra

(a)

Murine

28

A espécie E. coli é constituída por uma variedade relativamente grande de

bactérias

patogênicas,

que

podem

causar

infecções

intestinais,

urinárias,

septicemias, meningites e outros tipos de infecções. Provavelmente nenhuma outra

espécie bacteriana é tão versátil em sua patogenicidade como E. coli. Além se ser

um patógeno importante, a E.coli é membro da flora intestinal normal do homem (e

dos animais), sendo encontrada nas fezes de todos os indivíduos normais. Esta

estreita associação representa a base do teste para verificar contaminação fecal da

água e dos alimentos, tão usado em saúde pública (Brooks et al, 2000).

2.3.1.2. Klebsiella

O gênero Klebsiella é subdividido em cinco espécies: K. pneumoniae, K.

oxytoca (as mais importantes clinicamente), K. ornithinolytica, K. terrigena e K.

planticola (Poschun et al., 2001).

A espécie mais isolada é K. pneumoniae, também conhecida como bacilo

de Frielander. É encontrada nas fezes de cerca de 30% dos indivíduos normais, na

nasofaringe (Brooks et al, 2000) e no intestino (Trabulsi, 1998). É um dos poucos

bacilos gram-negativos que causam pneumonia, principalmente em alcoólatras

crônicos (Carpenter, 1990). A bactéria K. pneumoniae é responsável por cerca de

10% das infecções hospitalares (Trabulsi, 1998) e, é considerada um grave

problema para crianças prematuras em unidades pediátricas, estando envolvida em

septicemia neonatal (Carpenter, 1990).

2.3.1.3. Enterobacter

Duas espécies predominam sobre todas as demais como causa de

infecções em humanos, a Enterobacter cloaceae e Enterobacter aerogenes

(Trabulsi e Alterthum, 2004). O papel desempenhado por estas espécies no

processo infeccioso, deve ser avaliado clínica e bacteriologicamente (Trabulsi,

29

1998). Uma característica importante das duas espécies é a capacidade de

contaminar equipamentos médicos e soluções para uso parental (Trabulsi e

Alterthum,

2004).

Em

decorrência

da

aplicação

endovenosa

de

líquidos

contaminados têm sido descrito vários casos de bacteremia (Trabulsi, 1998).

2.3.1.4. Proteus

Na nova classificação para as enterobactereaceae o gênero Proteus

passou a incluir somente Proteus mirabilis e Proteus vulgares (Trabulsi, 1998).

As espécies de Proteus provocam infecções em humanos apenas quando

deixam o trato intestinal. Estes microorganismos são encontrados em infecções

urinarias e produzem bacteremia, pneumonia e lesões focais em pacientes

debilitados ou naqueles que recebem infusões intravenosas. Proteus mirabilis é uma

espécie importante, principalmente, com relação a infecções urinárias adquiridas na

comunidade e em hospitais (Brooks et al, 2000).

2.3.1.5. Serratia

De três espécies encontradas de Serratia a S. marcescens é a mais

freqüente, representando 95% das amostras de Serratia isoladas de espécimes

clínicos (Trabulsi, 1998).

Muitas infecções hospitalares com isolados deste gênero é causada pela

S. marcescens que, como Enterobacter, costuma contaminar equipamentos médicos

e soluções com baixo poder desinfetante. Serratia é um importante patógeno

nosocomial que pode causar infecção urinária, bacteremias e infecções respiratórias

(Trabulsi e Alterthum, 2004). É uma bactéria que pode também atingir a corrente

sangüínea, e provocar sepse (Brooks et al, 2000).

30

2.3.1.6. Morganella

São conhecidas duas subespécies de Morganella morganii, ambas

envolvidas em infecções urinárias (Trabulsi e Alterthum, 2004) e quase sempre

associadas à infecção hospitalar (Trabulsi, 1998).

2.3.2. Resistência Bacteriana

Somente na primeira década do século XX a quimioterapia surge como

ciência, embora o uso de drogas para o tratamento das doenças infecciosas seja

conhecido desde o século XVII (Brooks et al., 2000). No ano de 1920, Alexander

Fleming descobriu o primeiro antibiótico, a penicilina, a partir do fungo Penicillium

notatum. Essa descoberta permitiu o desenvolvimento de outros compostos

antimicrobianos produzidos por organismos vivos (Madigan et al., 2000).

A essência da quimioterapia antimicrobiana é a toxicidade seletiva, matar

ou inibir o microrganismo afetando minimamente o hospedeiro (Brooks et al, 2000).

Os antibióticos e os quimioterápicos interferem em diferentes mecanismos da célula

bacteriana, causando a morte (bactericidas) ou somente inibindo o seu crescimento

(bacteriostáticos). A ação dos antibacterianos na célula bacteriana pode ocorrer em

nível de parede, membrana citoplasmática, síntese de proteínas e síntese de ácidos

nucléicos

(Trabulsi

e

Alterthum,

2004).

O

desenvolvimento

de

agentes

quimioterápicos teve impacto na medicina clínica mais do que qualquer outra

descoberta (Madigan et al., 2000).

Nas últimas décadas, observa-se um aumento da resistência bacteriana a

agentes antimicrobianos, constituindo um sério problema para o tratamento de

doenças infecciosas (Wright, 2000). A ocorrência de cepas resistentes é uma

situação agravante para a saúde pública e responsável por milhões de mortes no

mundo todo, principalmente nas infecções hospitalares (Ahmad e Beg, 2001).

31

Os mecanismos de resistência bacteriana são complexos e variados, e

ainda não são completamente conhecidos (Koneman et al., 2001). A maioria dos

microrganismos resistentes surge em decorrência de alterações genéticas e

processos subseqüentes de seleção pelos agentes antimicrobianos. Existem

mecanismos distintos pelos quais os microorganismos podem exibir resistência a

fármacos:

I.

Os microorganismos produzem enzimas que destroem o fármaco ativo;

II.

Os microorganismos diminuem sua permeabilidade ao fármaco;

III.

Os microorganismos desenvolvem um alvo estrutural alterado para o

fármaco com diminuição da afinidade

IV.

Os microorganismos desenvolvem uma via metabólica alterada, bypass, que se desvia da reação inibitória pelo fármaco;

V.

Os microorganismos elaboram uma enzima alterada que ainda tem a

capacidade de desempenhar a sua função metabólica, mas que é bem

menos afetada pelo fármaco (Brooks et al., 2000).

A resistência microbiana vem crescendo e a perspectiva para o uso de

drogas antimicrobianas no futuro ainda é incerto. Então devem ser praticadas ações

para reduzir esse problema, por exemplo, controlar o uso indiscriminado dos

antibióticos, desenvolver pesquisas para entender melhor os mecanismos genéticos

da resistência e incentivar o desenvolvimento de novas drogas sintéticas ou naturais

(Nascimento et al., 2000). Assim, as plantas, muitas delas já com ação comprovada,

surgem como uma alternativa na produção de novos agentes antimicrobianos.

2.4. Óleos Essenciais com Atividade Antibacteriana

Os óleos essenciais são considerados um dos mais importantes agentes

antimicrobianos presentes em plantas (Cowan, 1999). Muitos autores têm

demonstrado as propriedades antimicrobianas de óleos essenciais:

32

•

Delamare et al., (2005) relataram a atividade bactericida e

bacteriostática do óleo essencial de duas espécies do gênero Salvia,

Salvia officinalis e Salvia triloba, contra Bacillus cereus, Bacillus

megatherium, Bacillus subtilis, Aeromonas hydrophila, Aeromonas

sobria e Krebsiella oxytoca. As espécies foram cultivadas no sul do

Brasil.

•

Foi demonstrada a atividade antimicrobiana do extrato metanólico e

do óleo essencial de Rosmarinus officinalis de três diferentes regiões

em diferentes intervalos de tempo. Os resultados indicaram que as

bactérias

testadas

(S.

aureus,

S.

epidermidis,

P.

vulgaris,

Pseudomonas aeruginosa, K. peneumonia, Enterococcus. fecalis,

Escherichia coli, B. subtilus e Candida albicans) foram mais sensíveis

ao óleo essencial e parcialmente ao extrato. Foi observado que a

ação bacteriana do óleo depende da localização e variação sazonal

(Celiktas et al., 2005).

•

O óleo essencial de Oliveria decumbens apresentou atividade contra

as bactérias Gram positivas (S. epidermis, S. aureus e B. cereus),

Gram negativas (E. coli, P. aeruginosa e S. marcenscens) e os fungos

(A. niger e C.albicans). Os componentes majoritários do óleo foram o

timol (47,06%) e o carvacrol (23,31%) (Amin et al., 2005).

•

Foi avaliado o efeito antimicrobiano do óleo essencial de Lippia aff.

Gracillis.. O óleo essencial foi efetivo frente a todas as bactérias

testadas no estudo com exceção a Pseudomonas aeruginosa. A ação

antimicrobiana e anti-séptica do óleo pode ser considerada devido à

presença do carvacrol (Pessoa et al., 2005).

•

Nakamura et al., (1999) demonstraram o efeito inibitório do óleo

essencial de Ocimum gratissium L. frente a P. mirabilis, Klebsiella sp.,

E. coli, Salmonella enteritidis, S. aureus e Shigella flexineri, mas não

33

apresentou inibição contra Pseudomonas aeruginosa. Foi atribuída a

atividade antibacteriana ao eugenol.

2.5. Dengue: considerações gerais

Dengue é uma doença virótica febril e aguda, que freqüentemente se

apresenta com dores de cabeça, dores nos ossos ou articulações e nos músculos,

erupção cutânea e leucopenia como sintomas (OMS, 2001). A doença pode se

manifestar de forma assintomática, benigna (Dengue clássico), podendo agravar-se

para suas formas mais severas: Dengue Hemorrágico (DH) e Síndrome do Choque

do Dengue (SCD) (Santos et. al., 2002; Parida et. al., 2001). A DH é caracterizada

por quatro principais manifestações clínicas: febre alta, fenômeno hemorrágico

geralmente com hepatomegalia e, nos casos mais graves, sinais de insuficiência

circulatória. Tais pacientes podem desenvolver um choque hipovolêmico, resultante

do extravasamento de plasma, esse quadro é denominado SCD e pode ser fatal

(OMS, 2001).

2.5.1. Vírus

(O vírus causador do Dengue é um arbovírus arthropod-borne viruses),

cuja transmissão se dá através da picada de um vetor artrópode (Tortora et al.,

2002). Pertence ao gênero Flavivírus, família Flaviviridae (Halstead, 1988; Gubler,

1998).

A partícula viral do Dengue (Figura 8, p. 25) tem muitas características em

comum com outros Flavivírus, possui um genoma de RNA de filamento simples

contido em um nucleocapsídeo isocaédrico de cerca de 30nm de diâmetro (Henchal

e Putnak, 1990) envolvido em um envelope lipídico (Gritsun et al., 1995), com10nm

de espessura onde se inserem proteínas de membrana e espículas glicoprotéicas,

34

tendo o vírus em sua totalidade um diâmetro entre 50 (Rosa et al., 1997) a 60nm

(Figueiredo, 1991).

O genoma deste vírus, de aproximadamente 11Kb (kilobases) de

comprimento, codifica três genes de proteínas estruturais: nucleocapsídeo (C),

proteína associada à membrana (M) e uma proteína de envelope (E) e sete genes

de proteínas não estruturais (NS) (OMS, 2001).

Atualmente são descritas quatro linhagens antigênicas para o Dengue:

DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4, todas capazes de promover o Dengue

clássico e o Dengue hemorrágico (Gubler, 1998; Rigau-Perez et al., 1998; Barbosa,

1999). Os mesmos possuem diversos genótipos, que diferenciam entre si por

variações na seqüência de nucleotídeos ao nível de genes da glicoproteína E e da

junção dessa glicoproteína com a proteína NS-1 (Westaway , 1985). Anualmente, os

vírus do Dengue são responsáveis por mais de 100 milhões de casos de Dengue

clássico e 500 mil casos de Dengue hemorrágico (De Paula e Fonseca, 2004).

2.5.2. Transmissão do Vírus

A transmissão dos vírus do Dengue aos humanos ocorre através da

picada de mosquitos fêmeas do gênero Aedes (Figura 9, p.28), principalmente do

Aedes aegypti (Gubler, 2004), por meio de um repasto de sangue infectado. No

mosquito, o vírus precisa de 8-12 dias de incubação, período extrínseco, a partir de

então, o mosquito é capaz de transmitir a doença por toda a sua vida (OMS, 2001).

Machos e fêmeas dessa espécie alimentam-se de néctar e sucos

vegetais, mas depois do acasalamento a fêmea precisa de sangue para a maturação

dos ovos. E é nessa hora que ela é capaz de transmitir o vírus do Dengue ao

homem (transmissão horizontal) ou pode passar à próxima geração de mosquitos

(transmissão transovariana ou vertical

(www.ufrrj.br/institutos/it/de/acidentes/dengue).

35

Fonte: Cell v.108, n.5, p.717-725, 2002.

Figura 3. Partícula viral do Dengue.

36

2.5.2.1. Vetores

O Dengue e a Febre amarela são infecções causadas por flavivírus

(Figueiredo, 2000) e transmitidas pelo mesmo mosquito o Aedes aegypti (Gubler,

2004), o principal vetor do Dengue em áreas urbanas (Gubler, 1998), principalmente

em estações chuvosas e quentes (Rosa et al., 1997), e é uma espécie de mosquito

tropical e subtropical encontrado no mundo inteiro (OMS, 2001). Possivelmente o

Dengue foi uma virose de mosquitos em ciclos silvestres antes de se adaptar a

primatas e humanos. A provável origem africana do Aedes aegypti tem sido

reforçada pela presença de numerosas espécies do gênero flavivírus, tanto na

Etiópia como em regiões orientais africanas. O vetor se adaptou à ecologia

peridoméstica de pequenas vilas antes do tráfico de escravos (Donalísio e Glasser,

2002).

Sabe-se que além do A. aegypti, existe a participação de outros insetos

da família Culicidae e do gênero Aedes, no processo de transmissão do vírus (Rosa

et al., 1997). Dentre os potenciais vetores secundários destacam-se alguns

mosquitos do subgênero Stegomya: A. scutellaris, A. leutrocephalus, A. albopicus e

A. polynesiensis. Cada uma dessas espécies tem sua própria distribuição

geográfica, no entanto, elas são vetores menos eficientes que o A. aegypti (OMS,

2001). No entanto, os principais mosquitos transmissores do Dengue são o Aedes

aegypti e Aedes albopictus, estes, são endêmicos em muitas áreas onde estão

presentes (Lanciotti et al., 1992). No Brasil, há registro de apenas um surto de

dengue atribuído ao Aedes albopictus (Serufo et al., 1993).

O Aedes aegypti teve papel importante na re-emergência das infecções

causadas pelos vírus do Dengue em suas diversas formas clínicas. Essa virose

tornou-se um dos mais graves problemas de saúde pública no mundo. Cerca de 3,5

bilhões de pessoas vivem expostas a esse mosquito na faixa cosmotropical,

constituindo um grande desafio para os serviços de saúde (Martins e Silva, 2004)

devido à inexistência, até o momento, de uma vacina eficaz para o uso preventivo ou

curativo do Dengue.

37

acidentes/dengue.

Figura 4. Mosquito do Aedes aegypti

38

2.5.3. Controle do Vetor

O A. aegypti não é nativo das Américas, tendo sido introduzido no Brasil

provavelmente no início do século XIX. Tendo encontrado um meio ambiente

adequado à sua sobrevivência e reprodução, se expandiu geograficamente por todo

país e aumentou a sua população. Foi erradicado do país em 1957, reintroduzido em

1967 e novamente eliminado em 1973, e finalmente reintroduzido para iniciar a

reocupação de seu antigo habitat em 1976 (Penna, 2003).

A organização atual do espaço dos grandes centros urbanos e a situação

da população de mosquitos no país levou à conclusão de que a erradicação do A.

aegypti não é mais viável. O Ministério da Saúde passou então a recomendar o

controle e não mais a erradicação. Controle significa a redução permanente da

densidade vetorial. Para dimensionar o impacto das medidas de controle e orientar

ajustes das ações prescritas pelos programas para controle de vetores e epidemias,

é fundamental que sejam realizadas, periodicamente, atividades de vigilância

entomológica (Penna, 2003).

Nas últimas décadas, vem sendo recomendado o controle integrado do A.

aegypti com implementação descentralizada, envolvendo o poder público e a

sociedade. Esse tipo de estratégia teria maior sustentabilidade que aquelas verticais

centralizadas e baseadas em um único método. No controle integrado do mosquito,

as

medidas

preventivas são direcionadas,

principalmente,

aos

criadouros,

constituindo-se de ações simples e eficazes, especialmente aquelas que consistem

em cuidados a serem adotados pela população (Donalísio e Glasser, 2002).

2.5.3.1. Controle Biológico

Entre as medidas de controle biológico, os predadores do tipo peixes

larvófagos são os mais recomendados por sua fácil obtenção e manutenção,

especialmente, para bebedouros de grandes animais, fossos de elevador de obras,

39

espelhos d'água/fontes ornamentais, piscinas abandonadas e depósitos de água não

potável.

Predadores como os copépodos também vêm sendo utilizados por alguns

programas e culicídeos não hematófagos do gênero Toxorhinchites não têm

mostrado fácil aplicabilidade.

As bactérias do tipo Bacillus thuringiensis israelensis (BTI) e o Bacillus

sphaericus são específicos para o controle de larvas de culicídeos, sendo que o

primeiro apresenta melhores resultados contra o Aedes aegypti. Sua ação tóxica é

causada por uma toxina presente no corpo paraesporal do bacilo. O Bti vem sendo

utilizado no Brasil em substituição ao temephos em regiões onde foi detectada

resistência do Aedes aegypti a esse organofosforado.

Hormônios miméticos (reguladores de crescimento sintéticos) têm mostrado

bons resultados para controle de larvas de culicídeos. Atualmente, estão disponíveis

no mercado formulações de methoprene, diflubenzuron, pyripropixyfen e triflumuron,

sendo que para o Aedes aegypti, o primeiro é o mais utilizado. A incorporação do

seu uso em programas de controle desse vetor exige adequação na metodologia de

vigilância entomológica para estimar indicadores de densidade larvária (Donalísio e

Glasser, 2002).

2.5.3.2. Controle Físico

Além das medidas físicas preconizadas pelos programas de controle de

vetores, outras ainda pouco utilizadas poderiam solucionar algumas problemáticas

específicas, tais como a aplicação de produto que forma película monomolecular

sobre a superfície da água e a utilização de água quente. Para Aedes aegypti,

temperaturas de 49º C são suficientes para matar os ovos em menos de 2 minutos e

larvas e pupas em 5 minutos. Esses métodos precisam ser mais bem estudados

para a sua adequação. (Donalísio e Glasser, 2002).

40

2.5.3.3. Controle Químico

Os agentes químicos têm sido usados para controlar o A. aegypti desde o

começo do século. Nas primeiras campanhas contra a febre amarela em Cuba e no

Panamá, junto com amplas campanhas de limpeza, os hábitats larvários do Aedes

eram tratados com óleo e as casas eram limpas com piretrinas. Quando as

propriedades inseticidas do DDT foram descobertas na década de 40, esse

composto tornou-se o principal método dos programas de erradicação do A. Aegypti

nas Américas. Quando surgiu uma resistência ao DDT no inóicio dos anos 60, os

inseticidas organofosforados, incluindo o fention, o malation, o fenitrotion, e

temephos, foram usados para o controle do mosquito. Os métodos correntes de

aplicação de inseticida incluem a aplicação larvicida, o tratamento perifocal e a

pulverização ambiental (OMS, 2001).

O controle larvicida ou “focal” do A. aegypti é geralmente limitado aos

recipientes de uso domiciliar que não podem ser eliminados. Dois larvicidas podem

ser usados para tratar os recipientes que contenham água potável: grânulos de areia

temephos a 1% e metropene, regulador do crescimento do inseto na forma de

briquetes. Todos esses larvicidas apresentam uma toxicidade extremamente baixa

aos mamíferos e a água potável (OMS, 2001).

O tratamento perifocal envolve o uso de pulverizadores manuais ou

elétricos para a aplicação de formulações de inseticidas em pó hidrossolúvel ou em

concentrados emulsivos para a pulverização dos larvários e das áreas periféricas.

Esse procedimento destrói as existentes e subseqüentes infestações larvárias nos

recipientes de água não potável, além de matar os mosquitos adultos que

freqüentam esses locais. Os inseticidas corretemente usados no tratamento perifocal

são o malation, o fenitrotion, o fention e alguns pirretroides (OMS, 2001).

A pulverização ambiental é a disseminação de gotículas microscópicas de

inseticida no ar para matar os mosquitos adultos e é usada em situação de

emergência, quando um surto de dengue já está em andamento. Geralmente, são

usadas duas formas de pulverização ambiental para o controle do A. aegypti: a

41

neblina térmica e aerossóis (neblinas quentes) e névoa de volume ultra baixo (ULV).

O malation, o fenitrotion, o fention e alguns pirretroides são utilizados nas operações

de neblina térmica. Os aerossóis e névoas de ULV envolvem a aplicação de uma

pequena quantidade de inseticida líquido concentrado (OMS, 2001).

2.5.4. Resistência a Inseticidas

Em uma população de mosquitos sob pressão de inseticidas, o

desenvolvimento de resistência é um processo inevitável, que resulta do efeito

seletivo de exposição a dosagens que matam os indivíduos suscetíveis,

sobrevivendo os resistentes, que transferem essa capacidade a seus descendentes.

Além dos vários mecanismos de resistência presentes nos insetos, que permitem

sua sobrevivência após contato com o inseticida, há outra forma, chamada de

comportamental, que define o processo de seleção de indivíduos com aptidão para

evitar total ou parcialmente o contato com doses que resultariam letais (OMS, 1986).

Os fatores envolvidos no processo de resistência podem ser agrupados em

genéticos (genes que conferem resistência), biológicos (duração do ciclo biológico e

dispersão) e operacionais (intensidade da exposição da população no tempo e

espaço e nas várias fases do ciclo biológicos) (OMS, 1976).

A experiência na utilização de inseticidas orgânicos em repetidas

aplicações para controle de mosquitos vem mostrando que a resistência a esses

produtos tem surgido após um período de anos de uso contínuo. As atividades de

controle têm requerido, então, o uso de novos inseticidas ou a sua substituição por

métodos físicos e agentes biológicos, durante o maior período possível (ref).

Medidas de manejo de resistência devem ser consideradas na construção das

estratégias de controle de vetores (OMS, 1992)

42

2.5.5. Epidemiologia

Vários surtos do Dengue já foram registrados no Brasil, entre os quais

podemos citar: os do Estado de Roraima em 1981 e 1982, com infecção pelos

sorotipos DENV-1 e DENV-4 (Travassos da Rosa et al., 1998); do Rio de Janeiro em

1986 e 1987 (Figueiredo et al., 1991); de São Paulo em 1980, 1987, 1990 e 1991

(Figueiredo et al., 1995; Figueiredo, 1999 e Nogueira etb al., 1995); Bahia (Nogueira

et al., 1995); São Luís (Vasconcelos et al., 1999) (SESA-CE, 2001).

O Estado do Ceará apresenta um histórico de casos de dengue desde

1986, com três grandes epidemias nos anos de 1987, 1994 e 2001 onde foram

confirmados 22.519, 47.789 e. 34.390 casos, respectivamente (Figura 10, p. 35). O

primeiro sorotipo DENV-1 foi isolado no ano de 1986. Em 1994 detectou-se a

presença do sorotipo DENV-2 e em março de 2002 isolou-se o DENV-3. Com a

circulação simultânea de três sorotipos, grande parte dos municípios infestados pelo

Aedes aegypti, tem registrado um crescimento de casos graves da doença (SESACE, 2006). Destaca-se também o ano de 2005 com um elevado número de casos

confirmados devido, provavelmente, a distribuição irregular das chuvas com maior

dispersão do sorotipo DENV-3. Foram confirmados laboratorialmente 22.817, em

178 municípios. Em relação ao Dengue Hemorrágico foram confirmados 194 casos

em vinte e oito municípios. Destes casos cento e setenta e cinco evoluíram para

cura e dezenove foram a óbito (SESA-CE, 2006).

Até o dia 24 de março de 2006 foram notificados 3.817 casos suspeitos

de dengue em 124 municípios. Destes, 2.220 amostras foram negativos, 1.597

casos confirmados laboratorialmente, todas processadas pelo Laboratório Central de

Saúde Pública (LACEN). Destacam-se os municípios de Fortaleza (284), Piquet

Carneiro (143), Boa Viagem (130), Forquilha (76) e Cascavel (72). Em relação ao

Dengue Hemorrágico foram confirmados seis casos, sendo um em Pacatuba, um em

Crateús, um em Beberibe, um em Fortaleza, um em Guaiuba e, um em Horizonte

(SESA-CE, 2006).

43

Figura 5. Número de casos e incidência do Dengue, no Ceará, de 1986 a 2006.

44

2.6. Óleos Essenciais e Componentes Isolados com Atividade Larvicida frente

ao Aedes aegypti

Entre as atividades dos programas de controle do Dengue, a redução dos

criadouros de larvas é a chave para manter baixas densidades da população de

Aedes aegypti, e assim reduzir os riscos de epidemia da doença (Vilarinho set al.,

2003). Já existem citações na literatura cientifica sobre o uso de óleos essenciais no

controle efetivo das larvas do mosquito A. aegypti. A seguir estão citados os

trabalhos mais recentes:

•

Foram avaliadas as atividades larvicida, adulticida, ovicida e repelente

do óleo essencial extraído de 10 plantas medicinais contra três

espécies de mosquitos: Anopheles stephensi, Aedes aegypti e Culex

quinquefasciatus. O óleo essencial de Pimpinella anisum mostrou

toxicidade contra larvas de quarto estágio de A. stephensi e A. aegypti

com valores de LD95 de 115,7 µg/mL e para C. quinquefaciatus LD95

de149,7 µg/mL (Prajapati et al., 2005).

•

A atividade larvicida do óleo essencial de Tagetes patula foi testada

contra larvas do Aedes aegypti, Anopheles stephensi e Culex

quinquenfaciatus do quarto estágio. As larvas do A. aegypti (LC50

13,57 µg/mL; LC90 37,91 µg/mL) foram as mais susceptíveis seguido

por A. stephensi (LC50 12.08 µg/mL; LC90 57,62

quinquenfaciatus

(LC50

22,33

µg/mL;

LC90

µg/mL) e Culex

71,89

µg/mL)

(Dharmagadda et al., 2005).

•

Mendoça et al., (2005) avaliaram a atividade larvicida de extratos e

óleos essencias de 17 plantas brasileiras contra larvas do mosquito

Aedes aegypti. Os óleos de Anacardium occidentalis, Copaífera

langsdorffii, Carapa guianensis, Cymbopogon winterianus e Ageratum

conyzoides mostraram forte atividade larvicida com LC50 de 14,5, 41,

57, 98 e 148 µg/L, respectivamente.

45

•

Foi demonstrado o potencial larvicida dos óleos essenciais de nove

plantas do Nordeste brasileiro. Os resultados mostraram que o óleo

de Ocimum americanum e Ocimum gratissimum tiveram LC50 de 67

ppm e 60 ppm, respectivamente. Os dados sugerem a utilização do

óleo essencial destas duas espécies de Ocimum para o controle do

vetor do Dengue (Cavalcante et al., 2004).

•

O óleo essencial de Lippia sidoides e seu constiuinte principal, o timol

(Figura 11, p. 38) mostraram boa atividade em larvas do 3o estágio de

A.aegypti (Carvalho et al., 2003).

Componentes de óleos essenciais como E-nerolidol e E,E-farnesol, que

são álcoois sesquiterpênicos; os fenilpropanóides aldeído cinâmico, eugenol e safrol

e os monoterpenos β-pineno e α-pinene apresentaram bons resultados como

larvicida contra A. aegipty (Simas et al., 2004). As estruturas destes compostos

estão mostradas na Figura 12 (p.38).

46

Figura 6. Estrutura química do timol

CH3

E

CH3

E

CH3

E

H3C

OH

H3C

H3C

CH3

CH3

OH

E,E-Farnesol

E-Nerolidol

OH

O

H

α-Pineno

Aldeído cinâmico

O

OCH3

O

Eugenol

Safrol

β-Pineno

Figura 7. Componentes de óleos essenciais com atividade larvicida contra Aedes

aegypti.

47

2.7. Diagnóstico e Tratamento do Dengue

O diagnóstico do Dengue depende de fatores clínicos e possível

exposição ao vírus, como é o caso de pessoas residentes em áreas endêmicas ou

que para lá viajam. Seu diagnóstico deve ser confirmado pelo fato das

manifestações clínicas serem semelhantes a outras doenças, como aquelas

causadas por outros arbovírus: Chikungunya, Sindbis, Ross RIver, entre outros.

Consiste no isolamento viral, detecção do antígeno e detecção do ácido nucléico

viral e sorologia para a pesquisa de anticorpos (Santos et al, 2002).

Para o isolamento viral, o sangue é coletado nos primeiros três a cinco

dias da doença. A inoculação pode ser feita através da injeção intratorácica em

mosquito ou em culturas de células de mosquito Aedes albopictus (C6/36), Aedes

pseudoscutellaris (AP-61) e Toxorhynchites amboinensis (TRA-284) seguida da

identificação por imunofluorescência empregando anticorpos monoclonais tipoespecificos (Santos et al, 2002).

O antígeno pode ser detectado no soro dos pacientes através de

imunoensaios, mas esse método se aplica somente à infecção primária devido à

interferência dos anticorpos heterólogos em infecções secundárias. A detecção do

ácido nucléico viral é feita pela transcrição reversa seguida da reação em cadeia da

polimerase (RT-PCR) tem sido aplicada no diagnóstico rápido da infecção (Santos et

al, 2002).

A sorologia para pesquisa de anticorpos pode ser feita pelos testes: Teste

de

neutralização,

inibição

da

hemaglutinação,

fixação

de

complemento,

imunofluorescência e ensaio imunoenzimático (ELISA) (De Paula e Fonseca, 2004).

Não há tratamento específico nem vacina disponível para o Dengue. Seu

tratamento é baseado na sintomatologia da infecção, uma vez que não há ações

antivirais específicas. Alguns pacientes, após a detecção de sinais indicadores da

DH (dores abdominais intensas, vômitos persistentes e inquietação ou letargia),

recorrem à terapia de reposição de fluidos e eletrólitos (OMS, 2001)

48

2.8. Plantas e Compostos Químicos Naturais com Atividade Antiviral contra o

Dengue

Alguns produtos naturais são potenciais candidatos ao controle do vírus do

Dengue:

•

Galagtomanas sulfactadas demonstraram atividade antiviral contra o

vírus da Febre amarela e do Dengue. Foram feitos testes in vitro,

onde os compostos foram acessados em células C6/36 e in vivo em

camundongos (Lucy et al., 2003).

•

Foram avaliados os efeitos antivirais, in vitro, de interferon, ribavirin,

6-azauridine e glicyrrhizina contra 11 flavivirus patogênicos ao

homem, dentre os principais: dengue, encefalite japonesa e febre

amarela. Estes compostos foram eficientes também nos testes in vivo

(Jean et al., 2002).

•

Uma série nova de híbridos da galactama extraídos da alga vermelha

Gymnogongrus torulosus, foi avaliada in vitro para suas propriedades

contra o vírus do Herpes simples (HSV-2) e o vírus do dengue

(DENV-2). Estes compostos foram muito ativos contra ambas as

viroses (Pujol et al., 2002).

•

Foram estudados os possíveis efeitos antivirais de flavonóides

extraídos das plantas mexicanas Tephrosia madrensis, Tephrosia

viridiflora e Tephrosia crassifólia contra o vírus do Dengue. Glabranine

e

7-O-methyl-glabranine

isolados

de

espécies

de

Tephrosia

exerceram um efeito dose-dependente in vitro (Sanchez et al., 2000).

•

Foi demonstrado em estudos, in vitro e in vivo, o potencial inibidor do

extrato aquoso das folhas de neem (Azadirachta indica Juss) contra a

replicação do vírus do Dengue (DENV-2), acessados em células C6/36

49

(células clonadas da larva de A.albopictus). O composto puro,

Azadiractina, não revelou inibição na replicação do vírus em ambos

os testes in vitro e in vivo (Parida et al., 2002).

•

Metabólitos isolados de invertebrados marinhos que previamente

mostraram bioatividade contra o vírus do Herpes simples (HSV-1) ou

o vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), foram testados em um

novo bioensaio in vitro usando o vírus DENV-1. Os compostos

gimnocromo D e isogimnocrome D foram altamente potentes contra o

vírus da Dengue (Laille et al., 1998).

50

3. OBJETIVOS

3.1. Objetivo Geral

Avaliar a ação antibacteriana e larvicida do óleo essencial de Tagetes erecta

L e a ação antiviral do extrato hexânico da raíz.

3.2. Objetivos Específicos

•

Extrair e identificar os constituintes químicos do óleo essencial de Tagetes

erecta;

•

Preparar o extrato hexânico da raíz de T. erecta e identificar os tiofenos por

HPLC;

•

Avaliar a atividade antibacteriana, in vitro, do óleo essencial de T. erecta

contra enterobactérias;

•

Testar a susceptibilidade das cepas bacterianas a antibióticos ativos contra

enterobactérias;

•

Estabelecer a menor concentração do óleo essencial T. erecta que inibe o

crescimento bacteriano;

•

Avaliar a atividade larvicida do óleo essencial de T.erecta frente às larvas do

Aedes aegypti e determinar a CL 50 e CL 90

•

Avaliar a atividade, in vitro, do extrato hexânico da raiz de T. erecta contra o

vírus do Dengue;

51

4. METODOLOGIA

4.1. Materias

4.1.1. Material Vegetal

A planta Tagetes erecta L., foi cultivada no horto de plantas medicinais do

Departamento de Biologia da UECE e a coleta se realizou, aproximadamente, quatro

meses após o plantio, durante o período da floração. Foi preparada uma exsicata e

depositada no Herbário Prisco Bezerra do Departamento de Biologia da UFC, sob o

número de registro 35649.

4.1.2. Microrganismos Testados

Foram utilizadas cepas de: Klebsiella pneumoniae (ATCC 10031),

Escherichia coli (ATCC 25922), provenientes da American Type Culture Coletion

(ATCC), adquiridos na Fiocruz. As outras bactérias estudadas foram isoladas do

Hospital Walter Cantidio da Universidade Federal do Ceará e fornecida pelo

Laboratório de Microbiologia da Universidade Federal do Ceará: Klebsiella

pneumoniae (1-9), Proteus mirabilis, Enterobacter cloaceae, Serratia liquefaciens II e

Morganella morganii.

4.1.3. Ovos do Mosquito Aedes aegypti

As cartelas de ovos do Aedes aegypti utilizadas neste experimento foram

fornecidas pelo NUENDE (Núcleo de Controle de Endemias Transmissíveis por

Vetores- Secretaria de Saúde do Estado do Ceará).

52

4.1.4. Antígeno Viral

O sorotipo DENV-3 utilizado neste experimento foi isolado de amostras

sanguíneas de pacientes infectados com o vírus do Dengue. A presença do vírus foi

confirmada pelos testes de Imunofluorescência e RT-PCR (Reverse TranscriptasePolymerase Chain Reaction). Os testes foram realizados no Laboratório Central de

Saúde Pública (LACEN-CE).

4.1.5. Cultura de Células

As células C6/36 (células clonadas da larva do A. albopictus) foram

fornecidas pelo Instituto Evandro Chagas (Centro de Referência para Dengue no

Brasil) e mantidas no laboratório em meio L15 (Leibovitz’s medium).

4.1.6. Reagentes

Müeller-Hinton ágar (Acumedia) e Brain Heart Infusion (Acumedia) em

caldo foram utilizados no preparo dos meios de cultura para os testes

antimicrobianos. Os antibióticos Cefepime 30 µg (CPM), Aztreonam 30 µg (ATM),

Amicacina 30 µg (AMI) e Ciprofloxacinaa 5 µg (CIP) foram utilizados para o teste de

susceptibilidade das cepas em estudo. Para o preparo do meio L15 foi utilizado

triptona, aminoácidos, L-glutamina e os antibióticos penicilina, estreptomicina e

fungizon.

53

4.2. Métodos

4.2.1. Extração do Óleo Essencial de T. erecta

A extração do óleo essencial da parte aérea de T.erecta foi feita a partir

do material fresco, logo após sua coleta, através do método de destilação por

arraste com vapor d’água em aparelho tipo Claevenger (Craveiro et al., 1976) (Fig.

13, p. 46). O óleo após tratamento com sulfato de sódio anidro, foi acondicionado em

vidro fechado sem iluminação sob refrigeração até o momento da utilização

conforme fluxograma 1 (p. 48).

4.2.2. Análise do Óleo Essencial de T. erecta

A análise da composição química do óleo essencial foi feita em

cromatógrafo de gás–líquido, acoplado a espectrômetro de massa (CGL/EM),

equipado com coluna capilar de DB- 1 dimetil-polisiloxane com 30 m de

comprimento e 0,25 mm de diâmetro interno. Foi mantido um fluxo de 1mL/min de

hélio como gás de arraste; gradiente de aumento de 50-180 °C a 4 °C/min e 180-280

°C a 20 °C/min; temperatura do injetor de 250 °C. Os espectros de massa foram

obtidos por impacto eletrônico de 70eV (Craveiro et al.,1984).

Os constituintes químicos foram identificados a partir da indicação de

estrutura proposta pela consulta a biblioteca do espectrômetro de massa pela ordem

dos índices de Kovats (IK) e comparação visual dos espectros de massa com

espectros registrados na literatura (Adams, 2001). Os espectros apresentados neste

trabalho foram obtidos em aparelhos do Parque de Desenvolvimento Tecnológico do

Ceará (PADETEC).

54

Fonte: Davi Magalhães

Figura 8. Extrator convencional de óleo essencial.

55

4.2.3. Preparação do Extrato de Raiz de T. erecta

As raízes de T. erecta foram trituradas mecanicamente e submetidas à

extração com hexano à temperatura ambiente por uma semana. Em seguida, a

solução resultante foi filtrada e o solvente evaporado em rotaevaporador para a

obtenção do extrato hexânico (Fluxograma 2, p.48).

4.2.4. Caracterização dos Tiofenos do Extrato Hexânico de Raiz de T. erecta

Os componentes tiofênicos, do extrato da raiz, foram caracterizados por

cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC). O extrato hexânico foi passado

numa coluna C18 e injetado no HPLC. As condições do aparelho foram descritas por

Norton et al., (1985). Como padrão foi utilizado uma solução de 2, 2’:5’, 2”terthiophene (tertienil).

4.2.5. Atividade Antibacteriana, in vitro, do Óleo Essencial de T. erecta.

O método utilizado foi o de difusão em agar (Sinclair e Dhingra, 1995 com