2

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

REVISTA DO TCEMG

MANUAL DE

REDAÇÃO E ESTILO

Belo Horizonte

2014

ISBN 978-85-68149-00-3

TRIBUNAL DE CONTAS DO

ESTADO DE MINAS GERAIS

CONSELHEIROS

Adriene Barbosa de Faria Andrade (Presidente)

Sebastião Helvecio Ramos de Castro (Vice-Presidente)

Cláudio Couto Terrão (Corregedor)

Wanderley Geraldo de Ávila

Mauri José Torres Duarte (Ouvidor)

José Alves Viana

Gilberto Pinto Monteiro Diniz

CONSELHEIROS SUBSTITUTOS

Licurgo Joseph Mourão de Oliveira

Hamilton Antônio Coelho

PROCURADORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO

JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS

Daniel de Carvalho Guimarães (Procurador-Geral)

Elke Andrade Soares de Moura Silva (Subprocuradora-Geral)

Glaydson Santo Soprani Massaria

Maria Cecília Mendes Borges

Marcílio Barenco Corrêa de Mello

Sara Meinberg Schmidt de Andrade Duarte

Cristina Andrade Melo

de

Manual

edação e Estilo

R evista do TCEMG

COORDENADORIA DA REVISTA

Juliana Mara Marchesani

- COORDENAÇÃO DA OBRA -

Diego Felipe Mendes A. de Melo

- EDIÇÃO E REVISÃO -

Flávia Azevedo Maksud

Maria Lúcia Teixeira de Melo

- COLABORAÇÃO -

Célia Rosa

Maria José de Araújo Rios

- PROJETO GRÁFICO E DIAGRAMAÇÃO -

Lívia Maria Barbosa Salgado

- EQUIPE TÉCNICA -

Eliana Sanches Engler

Regina Cássia Nunes da Silva

SUMÁRIO

PREFÁCIO, 13

COMO USAR ESTA OBRA, 15

O CERTO E O ERRADO, 16

O PROCESSO EDITORIAL NA REVISTA DO TCEMG, 17

Artigos, 19

Recebimento e avaliação prévia, 19

Avaliação duplo-cega (sistema peer review), 23

Revisão de texto, 23

Primeira conferência, 24

Aprovação do texto final pelo autor, 24

Diagramação, 25

Pareceres e decisões, 26

Seleção/solicitação de pareceres e decisões, 26

Preparação de cópias para revisão, 26

Revisão, 27

Primeira conferência, 27

Outras fases, 27

Diagramação, 27

Fechamento da revista, 28

REDAÇÃO OFICIAL E REDAÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA, 29

Princípios norteadores, 31

Impessoalidade, 32

Norma-padrão da língua portuguesa e correção, 32

S UMÁRIO

S

Clareza, 33

Concisão e objetividade, 33

Coesão e coerência, 34

Precisão, 35

ESTILO E PADRONIZAÇÃO, 37

Estilística e a redação oficial, 39

Estilo, 39

Polidez, 39

Concisão e adjetivações, 39

Padronização e gramática, 42

a + infinitivo, 42

À baila / à bailha / à balha, 42

A colação, 43

À custa de / às custas de, 43

A distância / à distância, 43

A fls. / à fl. / de fls. / das fls. / Ø fls., 44

A mancheias, 45

À medida que / na medida em que, 45

A mim me parece, 46

A nível (de) / em nível (de), 46

A par de / ao par de, 46

A partir de, 47

A posteriori / a priori, 48

A princípio / em princípio, 49

A teor de, 49

Abaixo assinado / abaixo-assinado, 51

Abordar, 51

Abreviaturas, acrônimos, unidades e siglas, 52

Acerca de / há / há cerca de, 54

Ademais / de mais / de mais a mais / demais, 54

Adentrar o / no, 54

Aderir, 55

Administração Pública, 55

Advérbios terminados em –mente, 56

Aludir, 56

Ambiguidade, 57

Principais mecanismos geradores de ambiguidade, 57

Ambos, 58

Anexo / Em anexo, 59

Ano-calendário / Anos-calendário (plural), 60

Ao que sei, 60

Apenar e penalizar, 60

Apor / opor veto, 61

Aposentar-se, 61

Artigo científico e artigo original (estrutura), 61

Resumo, 61

Resumo em língua estrangeira, 63

Elementos textuais, 63

Citações, 63

Referências, 63

Artigos definidos (a, as, o, os), 63

Aspas, 64

Assim, 65

Assim como / bem como / bem assim, 65

S UMÁRIO

S

Atender, 66

Atinente, 66

Através de, 67

Bacharel / bacharela, 68

Bastante, 68

Cacofonia, 68

Cada, 69

Clichê, frase feita e lugar-comum, 69

Colchetes, 70

Colocação, 71

Com vista(s) a /com vista(s) em, 71

Compelir / gerir, 71

Computar, 71

Condenar, 72

Configurar, 72

Conselheiro presidente, 73

Conselheiro relator, 73

Considerando (que...), 73

Consistir, 74

Constar, 74

Constatar, 74

Constituir, 75

Continuação / continuidade, 75

Cujo, 76

Cumprir, 77

Dado / visto, 77

Datas, 77

Primeiro dia do mês, 77

Zero à esquerda, 77

Ano, 78

Separação por barra ou ponto, 78

Datas de leis e atos normativos, 78

Acento grave em datas, 78

Convenção da Revista do TCEMG, 78

De forma que / de modo que / de maneira que / de forma a / de modo

a / de maneira a, 79

De/em férias, 79

Desapercebido / despercebido, 80

Descriminação / descriminalização / discriminação, 80

Designar, 80

Despender / dispêndio, 81

Deste/do ponto de vista, 81

Digno / digníssimo, 81

Doutor, 82

Dupla negativa, 82

Ecoação, 82

Eis que, 82

Ele é suposto saber, 83

Elipse, 83

Em conformidade com / na conformidade de / em consonância a, 83

Em face de / em face a / face a, 84

Em função de, 85

Em que pese a / em que pesem as, 85

Em sede de, 86

Em vez de / ao invés de, 87

E-mail, 88

S UMÁRIO

S

Enquanto / enquanto que, 88

Entre / dentre, 89

Erário, 89

Esquecer, 90

Este, esse, aquele, isto, isso, 90

Etc., 91

Fazer, haver (correlação temporal), 92

Gerundismo, 93

Grosso modo, 93

Haja vista, 94

Hora extra, 94

Horas, 94

Abreviatura, 94

Hora abreviada ou por extenso, 95

Abreviatura ou dois pontos, 95

Acento grave, 95

Hífen, 95

Ibidem, 95

Ilustríssimo, 96

Implicar, 96

Inclusive, 96

Inobstante / nada obstante / não obstante, 96

Inversão de frases, 97

Itálico / negrito / sublinha, 97

Itálico, 98

Negrito, 98

Sublinha, 98

Junto a / junto de, 99

Latim, 99

Mais bem / melhor, 99

Mal-empregado / Mal empregado, 100

Mestre / Mestra, 100

Multa-sanção (plural), 100

n. / nº, 100

Nem, 100

No sentido de / no sentido de que, 101

O mesmo / a mesma, 101

O(a) qual, 102

Obrigado, 102

Oficiar / oficializar, 102

Onde / aonde, 103

Operacionalizar, 103

Pagado, 104

Pertinente / pertinência, 104

Pontuação em listas, 104

Por unanimidade / à unanimidade, 104

Por via de regra / via de regra, 105

Posto que, 105

Precisar, 105

Proceder, 106

Pronome “se” + infinitivo, 106

Propor-se (fazer alguma coisa), 106

Protocolar / protocolizar, 107

Qualquer, 107

Quanto antes / o quanto antes, 107

“Que” — pronome relativo, 107

S UMÁRIO

S

“Queísmo”, 109

Quem / que — pronome relativo, 109

Quite (particípio passado do verbo quitar), 109

Quorum / Quórum, 109

Quota/cota, 110

Regência e transitividade, 110

Ressalte-se, 110

Restar, 111

Resultar, 111

Sendo que, 112

Ser (omissão), 112

Sob o ponto de vista, 112

Sobrestar, 113

Soer, 113

Stricto sensu, 113

“Sujeito preposicionado”, 113

Superavit / deficit / défice, 114

Tratar-se (de) / tratar de, 114

Verbos abundantes, 115

Verbos em coordenação com regências diferentes, 115

Vez que / de vez que, 116

Visar, 116

Vossa Excelência, 117

Voz passiva (excesso), 118

GLOSSÁRIO, 120

REFERÊNCIAS, 123

PREFÁCIO

Nos últimos dez anos, a Revista do TCEMG tem passado por diversas mudanças

sempre com a finalidade de oferecer aos jurisdicionados — seu público-alvo —

uma publicação da melhor qualidade possível e, além disso, inserir o periódico no

meio acadêmico, conferindo-lhe mais objetividade e caráter científico.

Nesse contexto, assume papel relevante a equipe de editores textuais, que envidam

esforços para, sem prejudicar o estilo dos autores, tornar os textos mais claros, concisos, acordes com a norma-padrão da língua e normalizados conforme as regras

aplicáveis.

Alguns pensam que a revisão de textos é uma mera correção de ortografia ou de

um aspecto pontual, como concordância e regência. Tal pensamento não poderia

ser mais errôneo: a preparação e a revisão intervêm em diversos níveis textuais. A

competência em gramática é apenas uma das várias que o revisor deve possuir. Isto

é, um (bom) texto, meta ideal do autor e do revisor, não é dotado apenas de gramaticalidade, mas também de inteligibilidade e textualidade.

Assim, no exercício de suas atribuições, os editores fazem uma revisão minuciosa

— mais do que simples correção gramatical —, demandando, muitas vezes, a preparação de textos, copidesque e identificação com os mecanismos de tessitura textual

adotados pelos autores.

Na Revista do TCEMG, os editores lidam com textos de diversos tipos: narrativo,

injuntivo, dialogal, dissertativo expositivo e, principalmente, dissertativo argumentativo. Este se sobressai em relação aos demais, pois a maior parte das seções do

periódico refere-se a textos científicos e a decisões do Tribunal de Contas.

Considerando a natureza e as peculiaridades do trabalho da equipe de revisão, surgiu a necessidade de elaborar um manual de redação com o objetivo de orientar a

escrita técnica e de elucidar dúvidas atinentes à redação científica e à oficial. Este

manual propõe orientar os editores da Revista do TCEMG e os autores de doutrina a elaborarem textos condizentes com a norma-padrão, compreensíveis pelos

cidadãos (por quem e para quem exercemos nosso trabalho) e livres das “afetações” comuns em textos técnico-científicos — principalmente os redigidos pelos

cientistas do Direito — e das contaminações de registros linguísticos estranhos ao

assunto do texto.

Em outras palavras, este manual pretende, sem caráter impositivo ou normativo,

13

P REFÁCIO

P

auxiliar aqueles que, no dia a dia, trabalham com a gênese e a edição textuais.

Por fim, salientamos que esta obra é fruto de discussões e troca de sugestões entre

os seus autores e se baseou no exame detalhado dos textos constantes dos corpora da

Revista do TCEMG.

Belo Horizonte, 16 de abril de 2014.

Diego Felipe Mendes de Melo

14

C OMO CONSULTAR

ESTE MATERIAL

Com o intuito de deixar a leitura mais agradável, utilizamos símbolos (imagens e

emoticons) para sinalizar os exemplos ou destacar algum trecho relevante.

Legenda:

Apesar de gramaticalmente correto, o texto não está na sua “melhor

construção”.

O texto está gramaticalmente correto e na sua “melhor construção”.

Embora reconhecido pela maioria dos linguistas contemporâneos,

trata-se de texto com construção mal vista pela gramática prescritiva

ou vedada em redação oficial.

O texto do exemplo está correto.

O texto do exemplo está incorreto.

Sinaliza um resumo, recomendação ou comentário feito pela redação.

Introduz um alerta ou uma exceção sobre a informação dada.

Recomenda literatura complementar sobre os temas em análise.

15

O CERTO E O

ERRADO

O vocábulo “gramática” vem do grego grammatiké e corresponde ao conjunto de regras para determinado uso da língua. Ou seja, a gramática varia conforme a situação

e o meio em que as pessoas do discurso se comunicam.

Hoje não mais se justifica uma gramática dogmática impondo leis sem um raciocínio

reflexivo ou até mesmo um mínimo de cientificidade. Como alternativa à rigidez

— quase imutabilidade — da gramática tradicional, baseada em autores cujas obras

remontam a um século ou mais, muito se tem propagado a necessidade de uma grammatiké pragmática, funcional e condizente com a realidade dos falantes e escreventes

da língua.

Negar a dinamicidade e a evolução da língua apontando uma gramática de “bons

usos” implicaria ir contra o fluxo natural do discurso e contradizer a própria formação da língua portuguesa. Por isso diz-se que não há necessariamente um discurso

certo ou errado se o co(n)texto não for considerado.

Tratando-se de textos científicos e oficiais, tanto o autor quanto o revisor devem

ponderar as circunstâncias e os destinatários de sua mensagem, sem fugir à “norma

culta” exigida pelos cânones jurídicos e acadêmicos.

Dessa forma, o presente manual não se presta a impor regras gramaticais rígidas

nem a determinar o estilo dos autores, mas sim a descrever as principais inadequações referentes à propriedade vocabular e ao uso da norma-padrão da língua portuguesa do Brasil.

“Para quem gosta de certezas e seguranças, tenho más notícias: a gramática não está pronta. Para quem gosta de desafios, tenho boas notícias: a gramática não está pronta. Um mundo de questões e problemas

continua sem solução, à espera de novas ideias, novas teorias, novas

análises, novas cabeças.”

Mário Alberto Perini

16

“JURIDIQUÊS”

RODRIGUES (2013)

“O CERTO E O ERRADO” E PRECONCEITO LINGUÍSTICO

BAGNO (2000); BAGNO (2003); SCHERRE (2005); SCHERRE (2008)

O

processo

editorial na

Revista

18

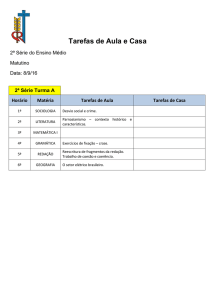

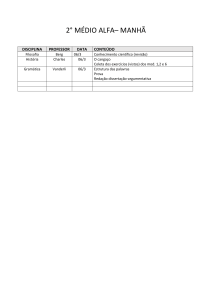

ARTIGOS

Esquema do trâmite de artigos

Recebimento

Avaliação prévia

Decisão

editorial

Preparação de

cópias para

revisão

Revisão

Aprovação pelo

autor

Diagramação

Recebimento e avaliação prévia

O artigo recebido para provável publicação é registrado no banco de dados da Revista e encaminhado para avaliação prévia, que analisa os critérios básicos de classificação de um texto de caráter técnico-científico e a pertinência com a linha editorial

do periódico.

A avaliação prévia consiste em analisar:

1. estrutura textual (introdução, desenvolvimento e conclusão);

2. classificação do artigo na linha editorial da Revista;

3. estrutura lógica da argumentação;

4. observância às normas da ABNT;

5. existência e pertinência do resumo, palavras-chave, abstract e keywords;

6. adequabilidade do título ao texto;

7. referenciação de todas as citações.

19

A RTIGOS

A

1 Estrutura textual (introdução, desenvolvimento e conclusão)

Para que se crie um texto, não basta atender apenas aos ditames da “norma culta

padrão”, mas também aos caracterizadores de textualidade. Vários períodos e parágrafos “soltos” — sem conectivos e sem coerência entre as ideias expostas — não

formam uma trama de ideias, ou seja, não constituem um texto.

Ademais, toda a estrutura textual, a fim de que seja compatível com o gênero texto científico, deve conter introdução, desenvolvimento e conclusão. Os títulos das

seções introdução e conclusão devem respectivamente ser esses mesmos nomes

explicitados.

Se o arquivo encaminhado não for um texto ou não pertencer ao gênero

texto científico, será rejeitado pelo editor-chefe e devolvido ao autor.

2 Classificação do artigo quanto à linha editorial da Revista

Até a data de publicação desta obra, a linha editorial da Revista do TCEMG é a descrita na Resolução TCEMG n. 16, de 2010, a saber: Direito Público, Filosofia do

Direito, História do Direito, Teoria Geral do Direito, Ciência Política, Sociologia

Jurídica, Administração Pública, Contabilidade Pública, Ciências Econômicas, Ciências Atuariais e Psicologia aplicada aos Recursos Humanos.

Caso o artigo não se enquadre na linha editorial, ele será rejeitado e

devolvido ao autor, interrompendo sua tramitação.

3 Estrutura lógica da argumentação

Em análise superficial, o editor pode verificar se a argumentação, do ponto de vista

da lógica formal, constitui falácias. Nesse caso, se o autor tiver observado os demais

critérios da avaliação prévia, as informações falaciosas serão anotadas no formulário

de avaliação prévia com anuência do editor-chefe, e dar-se-á continuidade ao processo editorial do artigo.

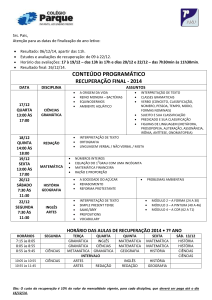

4 Observância às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)

As normas da ABNT (tabela 1) pertinentes a textos publicados em periódicos científicos devem ser observadas.

20

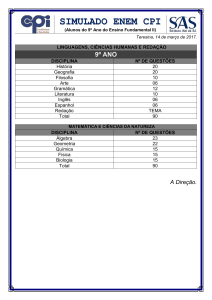

Tabela 1 — Normas técnicas da ABNT relacionadas com periódicos científicos

NORMA

TÍTULO

DATA

NBR 5892

Norma para datar

ago. 1989

NBR 6021

Informação e documentação – Publicação periódica científica impressa – Apresentação

maio 2003

NBR 6022

Informação e documentação – Artigos em publicação

periódica impressa – Apresentação

maio 2003

NBR 6023

Informação e documentação – Referências – Elaboração

ago. 2002

NBR 6024

Informação e documentação – Numeração progressiva

das seções de um documento – Apresentação

mar. 2012

NBR 6025

Informação e documentação – Revisão de originais e

provas

set. 2002

NBR 6027

Informação e documentação – Sumário - Apresentação

maio 2003

NBR 6028

Informação e documentação – Resumos – Apresentação

nov. 2003

NBR 6032

Abreviação de títulos de periódicos e publicações seriadas

ago. 1989

NBR 6033

Ordem alfabética

ago. 1989

NBR 6034

Informação e documentação - Índice – Apresentação

dez. 2004

NBR

10520

Informação e documentação – Citações em documentos

– Apresentação

ago. 2002

NBR

10525

Informação e documentação - Número Padrão Internacional para Publicação Seriada

mar. 2005

NBR

10719

Informação e documentação - Relatório técnico e/ou

científico – Apresentação

jun. 2011

NBR

12225

Informação e documentação – Lombada – Apresentação

jun. 2004

NBR

12676

Métodos para análise de documentos – Determinação de

seus assuntos e seleção de termos de indexação

ago. 1992

Fonte: Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (2013, [online]).

21

A RTIGOS

A

Ressalvados os poucos casos que este manual aborda especificamente, aplicam-se

sempre as NBRs em sua integralidade.

Se o texto estiver em desalinho com as NBRs listadas na tabela 1, o editor anotará tal informação no formulário de avaliação prévia, dispensada

a ratificação pelo editor-chefe, e o paper continuará seu trâmite no processo editorial.

Diante de grave falta de normalização, o editor, em avaliação prévia, poderá suspender o processo editorial do artigo e devolvê-lo ao autor para

que faça as alterações necessárias.

Mesmo depois do aceite definitivo do artigo, a equipe de revisores, por

deliberação de sua maioria, pode solicitar ao editor-chefe que suspenda

o processo editorial do paper e o devolva ao autor para que faça a normalização conforme as NBRs listadas na tabela 1.

5 Existência e pertinência do resumo, palavras-chave, abstract e keywords

Todo artigo deve possuir resumo e palavras-chave em língua portuguesa e inglesa

(abstract e keywords). A estrutura e o texto do resumo e do abstract obedecem à NBR

6028.

Caso o arquivo enviado careça de quaisquer desses elementos (resumo,

palavras-chave, abstract e keywords), o editor, dispensada a ratificação pelo

editor-chefe, poderá suspender o processo editorial até que o autor providencie o(s) elemento(s) faltante(s).

Por despacho, o editor-chefe pode determinar que o artigo volte a tramitar no processo editorial, mesmo carecendo desses elementos pré e pós-textuais. Contudo,

não há possibilidade de publicação do paper enquanto o autor não criar o elemento

faltante.

Consulte Artigo científico.

22

6 Adequabilidade do título ao texto

Todos os artigos enviados para publicação devem conter título. Este obviamente

deve ser adequado ao conteúdo do texto.

Se o editor verificar que o título não é adequado ao texto, ele anotará tal

informação no formulário de avaliação prévia, e, desde que observados

os demais critérios, o artigo seguirá seu trâmite no processo editorial. Se

a inadequação for ratificada na avaliação definitiva, o autor será comunicado para que promova a alteração.

Caso o paper careça de título, a tramitação do artigo será suspensa, até que o autor

dê-lhe um.

7 Referenciação de todas as citações

Toda citação deve ser referenciada.

As citações e as referências devem estar em conformidade com as NBRs 6023 e

10520.

Caso haja citação sem a referência correspondente, o editor poderá suspender o processo editorial até que o autor promova as correções necessárias.

Avaliação duplo-cega (sistema peer review)1

Depois da avaliação prévia, são removidas todas as informações que podem evidenciar a autoria do artigo (propriedades do arquivo, identificação de autores, agradecimentos a pessoas, etc.), competindo ao editor-chefe o encaminhamento do trabalho

para a avaliação por pareceristas.

Revisão de texto

A equipe de revisores é responsável por normalizar o texto conforme as regras da

ABNT (incorreções simples); padronizar o paper conforme as regras de leiaute e

apresentação da Revista; revisar a ortografia, gramática, propriedade vocabular, etc.

do artigo; fazer copidesque e propor quaisquer tipos de mudanças textuais, quando

for conveniente.

1

Até a data de publicação deste manual, o sistema peer review ainda se encontrava em fase de estudos de viabilidade.

23

A RTIGOS

A

Todos os artigos são analisados por no mínimo dois revisores, conforme as orientações deste manual e deliberações da equipe de revisão. As alterações textuais por

eles propostas são discutidas em reunião de pelo menos três revisores (consenso).

Contudo, o quorum para consenso pode ser alterado pelo editor-chefe, por motivo de

necessidade de serviço.

No consenso, a deliberação quanto à retificação ou à manutenção do texto original é

feita por maioria absoluta. Depois do consenso, nenhum revisor pode alterar o texto

ou fazer nova revisão.

Princípios orientadores da revisão de textos

Princípio da alteridade do revisor de textos

O revisor de textos atua como um dublê, um “outro eu” do autor, fazendo o possível para que suas interferências não prejudiquem o estilo original do texto. Em outras palavras, o revisor não deve fazer correções ou copidesques conforme o próprio

estilo, e sim conforme o que mais se aproxima ao do autor.

Princípio da mínima interferência

A revisão de texto deve interferir minimamente no original do autor. Inversões de

frases, substituições, adições e reduções de texto devem ser feitas apenas em situações específicas, quando a correção e a clareza as exigirem. Dessa forma, o copidesque só é possível à equipe de revisores quando o texto tiver problemas de coesão e

coerência.

PRINCÍPIOS ORIENTADORES DA REVISÃO DE TExTOS

COELHO NETO (2008)

Primeira conferência

A conferência é feita pelo leitor de prova e tem por finalidade verificar a fluidez da

leitura, problemas de padronização e erros não identificados pela equipe de revisores.

Os problemas suscitados e as soluções propostas na primeira conferência são submetidos à revisão para analisar aqueles ou referendar estas.

Aprovação do texto final pelo autor

Posteriormente à primeira conferência, a equipe de revisores envia ao autor o texto

revisado para fins de aprovação das modificações.

Após o envio, o autor tem o prazo de três dias úteis para contestar a revisão. Se

24

esse período transcorrer sem nenhuma manifestação contrária, o texto revisado será

considerado aceito.

No caso de contestação, cabe aos revisores, em consenso, aceitarem as reversões ou

as alterações enviadas pelo autor. Na hipótese de a revisão rejeitar o texto devolvido

pelo autor, esta será a versão publicada, constada da primeira página do artigo nota

de rodapé com a anotação “Texto revisado parcialmente”.

Diagramação

O editor de leiaute diagrama o artigo conforme o padrão estabelecido pela Revista.

25

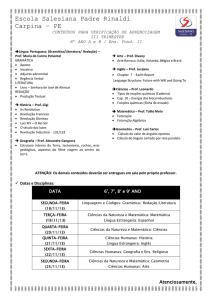

PARECERES

E DECISÕES

Esquema do trâmite de pareceres e decisões

Seleção/solicitação de pareceres e decisões

O editor-chefe seleciona sugestões de pareceres e decisões a serem publicados e os

encaminha aos gabinetes para fins de aprovação. Caso não consiga encontrar decisão

ou parecer relevante de alguns dos órgãos que publicam na Revista, o editor-chefe

comunica o gabinete responsável e assina prazo para que seja encaminhado algum

texto ou desista da publicação.

Preferencialmente são escolhidas decisões cujo voto do relator teve aprovação unânime.

Preparação de cópias para revisão

Depois da seleção, o parecer ou decisão é encaminhado para o editor de leiaute (diagramador) a fim de que prepare cópias para revisão.

26

Revisão

Na revisão de pareceres e decisões, há primazia do princípio da mínima

interferência. Cabe aos revisores padronizar os textos conforme as

orientações deste manual e de outros quando for necessário.

Primeira conferência

A conferência é feita pelo leitor de prova e tem por finalidade verificar a fluidez da

leitura, problemas de padronização e erros não identificados pela equipe de revisores.

Os problemas suscitados e as soluções propostas na primeira conferência são submetidos à revisão para analisar aqueles ou referendar estas.

Outras fases

Elaboração de ementa e título; verificação do trânsito em julgado e de pacificidade

de entendimento.

Diagramação

O editor de leiaute diagrama o texto conforme o padrão estabelecido pela Revista.

27

F ECHAMENTO

DA REVISTA

Depois da diagramação de todas as seções do periódico, dá-se início ao processo

de “fechamento” da revista, cujos procedimentos principais são: aprovação de todo

o conteúdo pela Diretoria da Revista; segunda conferência; preparação da boneca;

terceira conferência; autorização de impressão.

28

LEGISLAÇÃO ATINENTE À REVISTA DO TCEMG

MINAS GERAIS (2010)

Redação

oficial e

redação

técnico-científica

30

PRINCÍPIOS

NORTEADORES

A redação oficial é o instrumento formal de comunicação utilizado pelo Poder Público para redigir seus textos. Comunga desse entendimento a professora Flávia Rafaela Lôbo e Silva (2012, p. 1), diferenciando a redação oficial da comercial:

Pode-se definir ‘Redação Oficial’ como o conjunto de normas que regem as comunicações escritas, internas e externas, de repartições públicas. Quando o mesmo tipo

de texto é praticado por particulares, será chamado de correspondência ou ‘Redação

Comercial’.

As correspondências oficiais orientam a feitura e a tramitação de documentos. Devido a isso, esse tipo de texto possui uma linguagem própria, formal e burocrática.

Sendo a publicidade e a impessoalidade princípios da administração pública (Constituição da República, art. 37), é evidente que esses princípios devem, do mesmo

modo, nortear a elaboração dos atos e comunicações oficiais.

São características da redação oficial e da redação técnico-científica:

• impessoalidade;

• padrão culto da língua portuguesa e correção;

• clareza;

• concisão;

• coesão;

• objetividade;

• precisão.

REDAÇÃO OFICIAL

BRASIL (2002); MINAS GERAIS (2007)

RITOS GENÉTICOS EDITORIAIS

SALGADO (2007)

REDAÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA

GOPEN; SWAN (1990); GARCIA (2010)

31

P RINCÍPIOS NORTEADORES

P

IMPESSOALIDADE

A impessoalidade consiste na ausência de impressões individuais e subjetivas,

pois é sempre em nome do serviço público que é feita a comunicação.

Não há dúvida de que os temas das comunicações oficiais se restringem a questões

que dizem respeito ao interesse público e, portanto, não cabe nessa redação nenhum

tom pessoal ou particular.

Assim, a redação oficial deve ser impessoal, evitando-se o uso de primeira pessoa e

de adjetivações desnecessárias.

O relator [...], com a convicção dos

cultores

das regras e princípios

constitucionais, assim concluiu seu

brilhante voto, que foi aprovado

pelo competente Colegiado daquela Corte.

O relator [...] concluiu seu voto, que

foi aprovado pelo Colegiado daquela

Corte.

Note-se que há uma grande diferença entre o uso de pronomes de tratamento ou

vocativos para demonstração de respeito (Vossa Excelência; Vossa Magnificência;

Senhor, etc.) e a predicação bajuladora (de escol; brilhante; ilustre; douto; digno;

luminar; etc.).

IMPESSOALIDADE

BRASIL (2004)

NORMA PADRÃO DA LÍNGUA

É imprescindível que o redator escreva de acordo com a ortografia oficial e se atenha

às regras da “norma culta”.

essa concepção política trás em

si[...]uma

profunda diferenciação filosófica [...].

[...] essa concepção política traz em

si uma profunda diferenciação filosófica [...].

Ao redigir um texto, deve-se observar a sintaxe em todos seus aspectos, o emprego

correto e apropriado das palavras, a pontuação, a colocação pronominal, a concordância, a regência e a melhor estruturação de períodos e parágrafos.

[...] o anexo I do edital, deve ser retifi cado

[...].

32

[...] o anexo I do edital Ø deve ser

retificado [...].

CLAREZA

De acordo com o dicionário (HOUAISS, 2001, p. 735), clareza é “[...] 2 qualidade do

que é inteligível [...] 6 compreensão, percepção, entendimento [...]”. Se aplicarmos

tais conceitos ao texto escrito, depreendemos que clareza textual é a transmissão

compreensível do pensamento do autor por meio da escrita, que consiste na boa

estruturação das sentenças, fácil entendimento e ausência de ambiguidades.

Torna-se óbvio, portanto, que a clareza tem forte afinidade com a coerência — encadeamento lógico de ideias — e que a escrita clara demanda do autor conhecimento

do assunto e reflexão sobre o que se quer redigir. Nesse aspecto, cabe ressaltar que

o empolamento e o emprego de termos rebuscados e desconhecidos tornam o texto

obscuro e de difícil compreensão.

Com isso deixamos de estar

inseridos no centro do universo: ao ter uma nova visão cosmológica, a antiga metafísica entra em

colapso justamente com a ética aristotélica (base do comunitarismo), pois não

somente estamos fora do centro do universo, como também os conceitos aristotélicos em que o modelo ptolomaico

se baseia era (cientificamente) incorreto.

Muito nos interessa que atoa

da exegese da história, nos segue o estudo das leis, das relações jurídicas entre os membros da sociedade e dos governantes e, o conjunto

de normas que envolvem o direito público, isto é, as relações jurídicas verticais entre o Estado e os particulares.

CLAREZA, COESÃO E COERÊNCIA

FÁVERO (2009); KOCH (2012); VAL (1991)

CONCISÃO E OBJETIVIDADE

Qualquer texto possui uma hierarquia de ideias, ou seja, há ideias principais (contém

a essência da mensagem a ser transmitida) e ideias acessórias (esclarecem o sentido

das ideias principais e lhes estabelecem circunstâncias). Contudo o excesso destas

últimas faz com que o texto tenha sua credibilidade reduzida e se torne prolixo,

confuso.

Assim, a concisão consiste em obter o máximo de efeito expressivo com menor

número de palavras.

33

P RINCÍPIOS NORTEADORES

P

O transporte de tais [necessidade e adequação] conceitos

ao disciplinamento da concessão das medidas cautelares perante os

órgãos de contas trará a concretude da

eficácia do garantismo constitucional,

afastando, assim, o arbítrio de uma violência que a própria sustação desarrazoada venha causar ao jurisdicionado; isto

sob a ótica meramente cautelar, mantendo-se ilegítimas as medidas coercitivas por instrumento de mera conveniência procedimental, sem demonstração

de flagrantes vícios insanáveis advindo

do agir estatal.

Ponderar a necessidade e adequação na concessão das medidas cautelares pelos órgãos

de contas concretizará o garantismo

constitucional, afastando o arbítrio de

uma violência que a sustação desarrazoada cause ao jurisdicionado. De qualquer forma, mantêm-se ilegítimas as

medidas coercitivas por mera conveniência procedimental, sem flagrantes vícios insanáveis advindo do agir estatal.

Ser objetivo é ir diretamente ao assunto que se quer abordar, escrever sem floreios,

evitar figuras de linguagem desnecessárias. A mensagem concebida precisa ser direta

para que se atinja a finalidade proposta.

Divagações, rodeios e modismos sem uma lógica mínima, em vez de resultarem

numa redação correta e elegante, surtem efeito contrário.

Sem dúvida, podem-se evitar os termos empolados e difíceis, as construções arrevesadas, eventuais citações em outros idiomas que se afigurem desnecessárias, longos

períodos que nada significam, extensas digressões que não explicam coisa alguma.

Isso se atribui a um estilo de redação, desenvolvido pelos operadores do Direito — e

de outras ciências que lidam com linguagem — e de um jargão fossilizado, os quais

levaram a crer que tais características demonstram uma cultura superior de quem

assim fala ou escreve.

A prolixidade, excesso de palavras inúteis empregadas para exprimir

poucas ideias, deve ser evitada. A redundância e o pleonasmo vicioso,

por exemplo, empobrecem o texto e tornam enfadonha a sua leitura

(CEGALLA, 2009; BECHARA, 2001; MORENO, 2010).

COESÃO E COERÊNCIA

A coerência, conforme Koch e Travaglia (2001, p. 21),

está diretamente ligada à possibilidade de se estabelecer um sentido

para o texto, ou seja, ela é o que faz com que o texto faça sentido para

34

os usuários, devendo, portanto, ser entendida como um princípio de

interpretabilidade, ligada à inteligibilidade do texto numa situação de

comunicação e à capacidade que o receptor tem para calcular o sentido deste texto.

Quanto à coesão, ela é, ao mesmo tempo, uma propriedade textual e um fator de

textualidade que possibilita a formação de um texto bem organizado. Trata-se do

mecanismo que estabelece conexão entre as diversas partes do texto, dando-lhe continuidade e fluidez.

Um texto coeso é aquele que articula as sentenças e as ideias de forma que a coerência se materialize naturalmente. Obtém-se coesão por meio de certos termos ou

expressões (conectivos textuais), cuja função é, além de formar um texto articulado,

estabelecer relações de sentido (FÁVERO, 2009; KOCH, 2012).

O emprego criterioso dos conectivos textuais se incumbe de encadear as ideias facilitando a compreensão. Assim, um texto fragmentado, com vários períodos simples

ou termos de conexão mal escolhidos deixam vagas as relações sintáticas prejudicando a interpretação correta daquilo que se pretendeu comunicar.

Todavia, na lição de Jacoby, fazendo

uma interpretação sistemática,

como a Administração é parte integrante da Administração Pública,

seria possível a extensão além da esfera de governo. Assim, um órgão

municipal poderia, atendidos os demais requisitos, servir-se da Ata de

Registro de preços federal e viceversa.

Numa interpretação sistemática da

lição de Jacoby, poder-se-ia utilizar a

ata de registro de preços além da esfera de governo, uma vez que a Administração seria parte integrante da

Administração Pública.

COESÃO, COERÊNCIA E FATORES DE TExTUALIDADE

FÁVERO (2009); HALLIDAY; HASSAN (1976); KOCH (2012); VAL (1991)

PRECISÃO

Usar cada palavra no lugar certo é muito importante, pois os vocábulos precisam

ser contextualizados, isto é, usados adequadamente nas sentenças, pois uma mesma

palavra pode apresentar diversos significados (polissemia).

Em razão da polissemia, não se pode afirmar que determinadas palavras são sinônimos perfeitos. Uma palavra, embora sinônima, muitas vezes não é a mais apropriada,

35

P RINCÍPIOS NORTEADORES

P

em determinado contexto, e a escolha criteriosa do termo a ser empregado é que vai

conferir precisão àquilo que se deseja expressar.

Assim, embora os dicionários classifiquem certas palavras como sinônimas, há de

se ter sempre em mente que uma pode carregar uma sutil diferença de significação

em relação à outra. Abdicar de tal cuidado ao redigir pode incorrer em sacrifício da

precisão.

A polissemia é também resultado de um processo mental de associação metafórica,

por exemplo, casos de significado por extensão do pensamento. Os dicionaristas

costumam registrar o verbete com essa indicação. Vê-se, no entanto, empregos esdrúxulos de uma palavra por outra, requerendo um esforço de sucessivas associações

de ideias na tentativa de compreender o que o autor quer dizer.

O novo decreto tentou solucionar

as várias celeumas que circuncidavam o tema [...].

36

O novo decreto tentou solucionar as

várias celeumas que envolviam o

tema [...].

Estilo

e

padronização

ESTILÍSTICA E A

REDAÇÃO OFICIAL

ESTILO

Quando o homem ousa criar, a obra resultante tem sua marca de expressividade,

pois cada ser humano é único: traz consigo uma história, possui traços peculiares

de personalidade, comunga de um tipo de cultura, tem um constructo intelectual

próprio.

Assim como se manifesta na música, na pintura, no teatro e na dança, a expressividade também se manifesta na arte de redigir, com o nome de estilo. Dessa forma, o

modo peculiar de o escritor expressar os seus pensamentos num texto constitui seu

estilo de redação.

Logo, cada um tem o seu próprio estilo, que deve ser respeitado; porém não pode

esquecer-se de que estilo não implica necessariamente “licença poética”, uma vez

que a redação sempre está adstrita aos limites de formalidade e erudição exigidos

tanto pelo público-alvo a que o autor se dirige quanto pelo gênero textual.

ESTILÍSTICA

MONTEIRO (2004); PUC-RIO [2000?]

POLIDEZ

A polidez revela civilidade e cortesia, sendo essencial nas redações oficial e técnicocientífica. Isso não impede de forma alguma a crítica e a discordância, mas limita a

linguagem em que são manifestadas.

Cabe chamar atenção pelo despropositado costume de empregar termos típicos de bajulação e subserviência, resquícios do período imperial.

Exemplo: “altos protestos de elevada estima e distinta consideração”;

“Exmo. Sr. Doutor Delegado de Polícia”.

CONCISÃO E ADJETIVAÇÕES

Tendo em vista a impessoalidade — um dos princípios da administração pública —,

o público-alvo da Revista do TCEMG, a concisão e a clareza textuais, deve-se empregar com cuidado: palavras/termos com funções adjetivas e/ou adverbiais; vocábulos

pouco conhecidos ou que servem apenas para demonstrar uma erudição inútil; termos em língua estrangeira desnecessários; etc.

39

E STILÍSTICA E A REDAÇÃO OFICIAL

E

Assim, recomenda-se, conforme o caso:

Evitar

Substituir por

a reboque de

atrelado a; como consequência de

a teor de [consulte A teor de]

conforme; no teor de

ab ovo

desde o início

ad argumentandum tantum

somente para argumentar

ad mesuram

conforme a medida

apelo extreme

recurso extraordinário

apostura

postura ou elegância

aresto doméstico

nossa jurisprudência

autarquia ancilar

Instituto Nacional de Previdência Social

(INSS)

bona fide

boa-fé

caderno repressor

lei ou código

clareza solar

clareza Ø; com muita clareza

colendo Tribunal

Ø Tribunal

com espeque no artigo

com base no artigo

com fincas no artigo

com base no artigo

cônjuge [ou consorte] supérstite

viúvo (a)

cônjuge sobrevivente

viúvo (a)

Constituição Cidadã

Constituição Federal

Constituição Compromisso

Constituição Estadual [MG]

corifeu

campeão

data maxima venia

data venia ou Ø

datissima venia

data venia ou Ø

despiciendo

dispensável ou desnecessário

digníssimo

Ø

diploma provisório

medida provisória

douto [desembargador; conselheiro; juiz, etc.] Ø

40

doutor [usado como vocativo]

Ø

é mister salientar

é necessário salientar; é importante salientar; é forçoso salientar

egrégio Tribunal

Ø Tribunal

ergástulo

prisão

estipêndio funcional

salário

Excelso Sodalício

Supremo Tribunal Federal

exempli gratia

por exemplo

Fiscal da Lei

Ministério Público

Guardião da Constituição

Supremo Tribunal Federal

i.e.

isto é; ou seja; em outras palavras

id est

isto é; ou seja; em outras palavras

improbus litigator

litigante desonesto

in fraudem legis

em fraude da lei

Lex Mater

Constituição Federal

Mãe das Leis

Constituição Federal

Mãe de Todas as Leis

Constituição Federal

mala fide

má-fé

mandamus

mandado de segurança

Parquet de Contas

Ministério Público de Contas

peça atrial

peça ou petição inicial

peça autoral

peça ou petição inicial

peça de arranque

peça ou petição inicial

peça de ingresso

peça ou petição inicial

peça exordial

peça ou petição inicial

peça gênese

peça ou petição inicial

peça inaugural

peça ou petição inicial

peça incoativa

peça ou petição inicial

peça introdutória

peça ou petição inicial

peça preambular

peça ou petição inicial

peça prefacial

peça ou petição inicial

peça primeva

peça ou petição inicial

peça umbilical

peça ou petição inicial

peça vestibular

peça ou petição inicial

Pretório Excelso

Supremo Tribunal Federal

remédio heroico

mandado de segurança

sublime

Ø

teratológico

monstruoso ou absurdo

vistor

perito

Writ

mandado de segurança

41

PADRONIZAÇÃO

E GRAMÁTICA

Estão relacionadas, a seguir, expressões e palavras comumente empregadas, em determinados contextos, de forma equivocada, por descuido ou desconhecimento, que

por força da repetição foram se propagando de tal forma que, para muitos, passaram

a apresentar-se como corretas. São também citados alguns termos frequentemente

usados, mas de emprego controverso, e outros cuja regência, concordância ou falta

de padronização trazem dúvidas na hora de escrever.

A + INFINITIVO

Nessa construção, a tem como preposição equivalente para, traduzindo finalidade

(CEGALLA, 2009). Exemplo: “Ensine-os a usarem o software.”

É comum também utilizar a fórmula a + infinitivo em substituição ao gerúndio.

Entretanto, essa fórmula se trata de construção típica do português lusitano (CASTILHO, 2010).

Estaremos, então, desestimuEstaremos, então, a desestilando a valorização e a reciclamular a valorização e a recigem e incentivando apenas a

clagem e a incentivar apenas a

eliminação […].

eliminação [...].

A Revista do TCEMG prefere, quando for o caso, o emprego do gerúndio ao da construção a + infinitivo.

À BAILA / À BAILHA / À BALHA

A Academia Brasileira de Letras [online], o Aurélio (2010) e o Houaiss (2001) registram baila e sua forma variante balha. Ressalte-se que o Dicionário Houaiss classifica

o verbete como antigo.

Bailha não está registrado em nenhum dos dicionários consultados. Porém, no Dicionário Houaiss (2001), “bailh-” é registrado como antepositivo de mesmo valor semântico que “bail-”. Por isso, pode-se entender que baila, bailha e balha são formas

variantes.

No Direito, é comum a expressão trazer à baila/balha/bailha, que significa vir a

propósito, vir à discussão (COSTA, 2007).

São corretas e sinônimas as grafias: baila, balha e bailha.

42

A COLAÇÃO

Trata-se de locução que significa a propósito (HOUAISS, 2001).

Exemplo: “O relator traz a colação o art. 37 da Constituição da República”.

À CUSTA DE / ÀS CUSTAS DE

De acordo com Costa (2007), a locução à custa de (no singular) significa a expensas

de, com esforço de, com sacrifício de, e às custas de, na forma plural, se refere a despesas

processuais.

Entretanto, Cegalla (2009) e Neves (2003) reconhecem o uso generalizado de às

custas de com a acepção de a expensas de. Além disso, os dicionários Houaiss (2001) e

Caldas Aulete [online] registram à custa de e às custas de como locuções sinônimas.

[...] as despesas com as denominadas “merendeiras” poderia se enquadrar no conjunto

de despesas passíveis de realização às custas da parcela

remanescente de 40% do extinto Fundef [...].

[...] as despesas com as denominadas “merendeiras” poderia se enquadrar no conjunto de despesas

passíveis de realização à custa da

parcela remanescente de 40% do

extinto Fundef [...].

À custa de e às custas de são locuções sinônimas. Exceção: quando se referir a despesas processuais, deve-se usar apenas a locução às custas de.

A DISTÂNCIA / À DISTÂNCIA

Apesar de Costa (2007) diferenciar o sentido da expressão com ou sem acento grave,

Cegalla (2009) e os principais dicionários de língua portuguesa (AULETE [online];

FERREIRA, 2010; CEGALLA, 2009; HOUAISS, 2001) afirmam ser indiferente a

semântica de educação (a) à distância, em qualquer das duas formas.

Quando a distância for especificada numericamente, tratar-se-á de caso

obrigatório de crase. Exemplo: “O município fica à distância de 10 km

da capital.”

São igualmente corretas as expressões: educação a distância e educação à distância.

43

P ADRONIZAÇÃO E GRAMÁTICA

P

A FLS. / À FL. / DE FLS. / DAS FLS. / Ø FLS.

A locução a folhas (a fls.) e suas variações provavelmente derivaram da redução de

outra: a folhas tantas, que significa em dado momento, a certa altura, em certo trecho. Então,

dizer a folhas cinquenta e oito do processo é o mesmo que a cinquenta e oito folhas do início do

processo (ALMEIDA, 1981; PIACENTINI, 2012a).

Considerando que não há ocorrência de crase nas construções a + plural, inexiste

a expressão “à fls.”

Saliente-se que as seguintes construções são perfeitamente possíveis e aceitas:

•

“a folhas” (a fls.)

•

“das folhas” (das fls.);

•

“à folha” (à fl.);

•

“em folha” (em fl.);

•

“de folha” (de fl.);

•

“em folhas” (em fls.);

•

“de folhas” (de fls.);

•

“na folha” (na fl.);

•

“da folha” (da fl.);

•

“nas folhas” (nas fls.).

Se se levar em conta que a folhas é forma reduzida da locução adverbial a folhas

tantas, conclui-se que a fls. pode ser utilizada independentemente do número de

páginas (se uma ou mais), pois é expressão invariável.

Quanto à referenciação das “folhas” entre parênteses, apesar de não haver óbices,

não há sentido em escrever a locução completa, dispensando tanto a preposição (a

ou de) quanto o artigo definido.

às fls. 23

a fls. 20

a fl. 20

às fls. 20-25

de fls. 23

de fl. 115

de fls. 702-801

(fls. 27)

(fl. 25)

(fls. 20-25)

(às fls. 25-30) (de fls. 20)

(a fl. 21)

(de fls. 20-25)

(a fls. 21)

(a fls. 25-30)

(de fl. 20)

Consulte Abreviaturas, acrônimos, unidades e siglas.

Apesar de serem corretas várias combinações entre fl. ou fls. e preposições, é necessário que haja um padrão ao longo do texto. A fim de padronizar suas publicações,

a Revista do TCEMG adotou a forma a fls. e as duas possibilidade de referenciação

entre parênteses.

44

A MANCHEIAS

Trata-se de locução que significa liberalmente. Exemplo: “Fez concessões a mancheias”.

À MEDIDA QUE / NA MEDIDA EM QUE

À medida que é uma locução adverbial proporcional equivalente a conforme, à proporção que (HOUAISS, 2001; KASPARY, 2000). Saliente-se que é caso obrigatório de

crase (contração da preposição a com o artigo a).

Na medida em que é uma locução adverbial causal equivalente a porque, uma vez

que, tendo em vista que (HOUAISS, 2001; KASPARY, 2000).

Inexistem, bem como quaisquer outros cruzamentos canhestros (COSTA, 2007),

as locuções:

•

•

à medida em que;

na medida que;

•

•

a medida que;

a medida em que.

As interpretações são Essa norma teve sua [...] na medida em

compostas

por vários

constitucionalidade

que ele usufrui mais

níveis, a medida que

se retira uma camada,

outra é revelada, muito diferente da existente embaixo dela.

questionada [...] à

medida que [...]

rompeu com a sistemática anterior vigente.

de um bem coletivo,

deverá, proporcionalmente, arcar mais

com estes custos.

As interpretações são

compostas por vários

níveis, na medida

em que se retira uma

camada, outra é revelada, muito diferente

da existente embaixo

dela.

Essa norma teve sua

constitucionalidade

questionada [...] na

medida em que [...]

rompeu com a sistemática anterior vigente.

[...] à medida que

ele usufrui mais de

um bem coletivo, deverá, proporcionalmente, arcar mais

com estes custos.

SEMÂNTICA DAS PREPOSIÇÕES

Bechara (2001); Castilho (2010); Neves (2011)

45

P ADRONIZAÇÃO E GRAMÁTICA

P

A MIM ME PARECE

A mim me parece constitui um pleonasmo COSTA, 2007; KASPARY, 2000). Para

classificá-lo como mecanismo de ênfase — hipótese em que o pleonasmo é uma figura de linguagem — ou como vício de linguagem, deve-se atentar para o contexto.

Caso recaia nesta última classificação, prefira usar parece-me ou outra expressão de

mesmo valor semântico.

PLEONASMO ENFÁTICO VERSUS PLEONASMO VICIOSO

BECHARA (2001); CEGALLA (2009); MORENO (2010)

A NÍVEL (DE) / EM NÍVEL (DE)

A locução a nível significa à mesma altura de. No entanto, em nível de equivale a no

âmbito, no que se refere, na esfera.

[...] o Conselho Nacional do Controle Interno [...] apresentasse um

anteprojeto específico para o processo do controle interno a nível

nacional.

[...] o Conselho Nacional do Controle Interno [...] apresentasse um

anteprojeto específico para o processo do controle interno em nível nacional.

Fortaleza localiza-se ao nível do

mar.

Nenhuns dos mais consultados dicionários (AULETE, [online]; FERREIRA, 2010, HOUAISS, 2001) registram a locução a nível de. Conforme Brasil (2002), a nível é modismo cujo emprego deve ser evitado

em redação oficial.

SEMÂNTICA DAS PREPOSIÇÕES

BECHARA (2001); CASTILHO (2010); NEVES (2011)

A PAR DE / AO PAR DE

A par de é locução prepositiva e significa, conforme o emprego (HOUAISS, 2001;

KASPARY, 2000):

•

•

•

46

ao lado de;

igual em qualidade ou em merecimento;

em vista de;

•

•

•

comparado com;

atendendo a;

inteirado de.

Ao par de é locução adjetiva que possui significado próprio das áreas financeira e

comercial (CEGALLA, 2009). É empregada para indicar equivalência entre moedas.

[...] o Ministério Público, [...] ao

par de poder produzir provas e

impulsionar o processo, carece de

atribuição julgadora.

As moedas fortes mantêm o câmbio praticamente ao par.

[...] o Ministério Público, [...] a par

de poder produzir provas e impulsionar o processo, carece de atribuição julgadora.

A PARTIR DE

Alguns adeptos da gramática normativa afirmam que a partir de deve ser empregado apenas com a significação de deste ponto em diante, deste momento em diante (KASPARY, 2000). Eles argumentam que a locução a partir de tem como base o verbo

partir, sinônimo de iniciar, começar. Concluem que, como o verbo partir indica início

de ação, a expressão a partir de (equivalente a a começar de) apresentaria aspecto incoativo (de início).

Com o mesmo argumento, o Manual de Redação da Presidência da República (BRASIL,

2002, p. 71) limita o emprego desta locução em redações oficiais.

a partir de

A partir de deve ser empregado preferencialmente no sentido temporal: A cobrança do imposto entra em vigor a partir do início do

próximo ano. Evite repeti-la com o sentido de ‘com base em’, preferindo considerando, tomando-se por base, fundando-se em, baseando-se em.

(grifos originais)

Contudo, há abordagem pela gramática funcional-cognitiva que autoriza o emprego de a partir de como sinônimo de com base em; tomando-se por base; baseando-se em;

valendo-se de: considerar que é a partir de uma base (fundamento) de ideias que se

desenvolvem outras. Assim, a locução em apreço poderia assumir valor metafórico

com a significação de baseado em.

Ratifica a possibilidade desta acepção o iDicionário Caldas Aulete [online]:

A partir de

[...]

47

P ADRONIZAÇÃO E GRAMÁTICA

P

2. Com base em (informação, argumento, suposição, raciocínio mencionados ou aludidos); como consequência de (algo que foi mencionado ou aludido): A partir dos novos dados obtidos, poderemos completar a

análise. (grifos originais)

Considerando que a maioria dos dicionaristas não registram essa acepção para a

locução a partir de e que há certa resistência para reconhecer o processo de semanticização ora suscitado, deve-se preferir, em redação oficial, o emprego de a partir

de apenas com o sentido de deste ponto em diante; deste momento em diante.

[...] mas se transformou no principal responsável pela metamorfose

do endividamento estadual a partir do ano seguinte [...].

[...] a partir de uma interpretação sistemática das normas

constitucionais e legais afetas à

matéria, concluo que [...].

[...] surge a teoria do socialismo,

dominante a partir do século

XIX.

[...] com base numa interpretação sistemática das normas

constitucionais e legais afetas à

matéria, concluo que [...].

Em redação não oficial, nada obsta ao emprego de a partir de com a acepção de

baseado em, com base em.

A POSTERIORI / A PRIORI

A posteriori aplica-se ao raciocínio que se respalda nos fatos, remonta-se do efeito

à causa. É, portanto, uma conclusão indutiva (COSTA, 2007; KASPARY, 2000).

Designa um qualificativo do conhecimento: conhecemos algo a posteriori quando o

conhecemos recorrendo à experiência. É locução latina que significa pelos efeitos, pela

existência ou pela natureza dos efeitos (que são posteriores).

A priori indica o ato de discorrer independentemente dos fatos, partindo da causa

para o efeito. A priori é, pois, o argumento dedutivo, que parte do geral para o

particular. Conhecemos algo a priori quando o conhecemos sem necessidade de recorrer à experiência. Significa pela causa, pela existência ou pela natureza da causa

(que é anterior) (CHAUÍ, 2010; COSTA, 2007; DICIONÁRIOS EDITORA, 2001;

KASPARY, 2000).

48

Dessa forma, é inapropriado o emprego dessas expressões como meros sinônimos

de depois, posteriormente, preliminarmente, antes de.

Os documentos foram juntados a

posteriori.

Os documentos foram juntados

posteriormente.

Os advogados a priori constituídos não compareceram à sessão [...]

A priori, toda licitação segue a Lei

n. 8.666/93.

A priori e a posteriori, por serem expressões latinas com conceitos próprios da Filosofia (BUNGE, 1998), devem ser evitadas quando apresentarem sentido diverso dos

adotados por aquela ciência.

A PRINCÍPIO / EM PRINCÍPIO

A locução a princípio — formada pela preposição a (expressa dinamicidade e movimento) + princípio (lat. principium, “começo”) —, por se aproximar da ideia de começar de um ponto no tempo, se consagrou pelo uso com o significado de no início,

no começo. Já em princípio é expressão mais erudita, que significa em tese (FERREIRA, 2010; COSTA, 2007; HOUAISS, 2001; KASPARY, 2000; MORENO, 2009).

[...] o objeto não pode, a princípio, ser licitado, uma vez que se

trata de funções privativas de cargos de carreira [...].

[...] o objeto não pode, em princípio, ser licitado, uma vez que se

trata de funções privativas de cargos de carreira [...].

Apesar de o edital não estabelecer

concretamente qual seria o número de linhas de ônibus [...], a princípio, foram traçados parâmetros

que servirão de balizamento [...].

SEMÂNTICA DAS PREPOSIÇÕES

BECHARA (2001); CASTILHO (2010); NEVES (2011)

A TEOR DE

Trata-se de locução condenada por normativistas (COSTA, 2007), pois não está registrada em dicionários nem em gramáticas de renome e ser provável estrangeirismo

sintático da expressão espanhola “a tenor de”.

Ora, a mera ausência de registros não implica erro gramatical. A expressão deve ser

analisada à luz de uma análise semântica que a justifique ou a “condene”. Quanto à

alegação de estrangeirismo sintático, basta fazer os devidos ajustes para a sintaxe do

português brasileiro.

49

P ADRONIZAÇÃO E GRAMÁTICA

P

Conforme o registro de “teor” no Dicionário Aurélio (FERREIRA, 2010):

teor (ô) [Do lat. tenore, ‘andamento contínuo’; ‘disposição’; ‘teor’.]

S.m. 1. Texto ou conteúdo de uma escrita [...] 2. Fig. Norma, sistema,

regra [...] 3. Fig. Modo, maneira, gênero, qualidade. 4. Proporção, em

um todo, de uma substância determinada. (grifos originais)

Após consulta no Diccionario de la lengua española (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA,

[online])1, observa-se que o étimo de tenor é o mesmo de teor. Por que não poderia

integrar, mutatis mutandi, locução semelhante em português?

Na maioria dos textos jurídicos, teor, na expressão a teor de, tem a acepção n. 1

(texto ou conteúdo de uma escrita): “A teor do art. 5º, caput, da CF/88, os direitos

e garantias fundamentais são estendidos a toda pessoa natural.”

A alegação de estrangeirismo sintático procede, pois em a teor de, emprega-se a

preposição a em vez da preposição em para expressar sentido locativo (BECHARA,

2001; CUNHA; CINTRA, 2001; NEVES, 2011). Assim, a expressão mais apropriada na língua portuguesa seria no teor de.

De qualquer forma, a teor de não é locução conjuntiva conformativa. Logo, o seu

emprego com esse significado não tem respaldo, como alegam os normativistas, no

texto culto escrito.

O processo foi arquivado a teor

do art. 36 do Regimento Interno.

O processo foi arquivado nos termos do art. 36 do Regimento Interno.

O processo foi arquivado em conformidade com o art. 36 do Regimento Interno.

A teor do art. 5º, caput, da CF/88,

os direitos e garantias fundamentais são estendidos a toda pessoa

natural.

No teor do art. 5º, caput, da CF/88,

os direitos e garantias fundamentais são estendidos a toda pessoa

natural.

A teor de e no teor de não são locuções conjuntivas conformativas.

Por isso, não tem o mesmo significado de conforme.

A teor de é estrangeirismo sintático não reconhecido pelo português brasileiro. Porém é possível a construção no teor de.

1

50

“tenor

(Del lat. tenor, -ōris, de tenēre, tener).

[...]

a ~ de, o al ~ de.

1. locs. prepos. Según, conforme a.” (grifos originais)

ABAIxO ASSINADO / ABAIxO-ASSINADO

Abaixo-assinado é substantivo composto e significa “documento coletivo, de caráter público ou restrito, que torna manifesta a opinião de grupo e/ou comunidade, ou

representa os interesses do que o assinam” (HOUAISS, 2001, p. 6). A forma plural

de abaixo-assinado é abaixo-assinados, inadmitindo-se flexão para o feminino

(KASPARY, 2000).

Abaixo assinado (sem hífen) é um sintagma composto por abaixo (advérbio) e

assinado (particípio de assinar, com função adjetiva). Esse sintagma faz referência

à pessoa signatária de um documento e, por ser um adjetivo, assinado flexiona em

número e gênero.

Os abaixo assinados que pediam

a não demolição do parque foram

entregues ao prefeito.

Os abaixo-assinados que pediam

a não demolição do parque foram

entregues ao prefeito.

Nesta procuração, o advogado representa as pessoas abaixo-assinadas.

Nesta procuração, o advogado representa as pessoas abaixo assinadas.

Os vereadores fizeram um abaixo-assinado para que o Executivo

tomasse uma providência.

ABORDAR

A maior parte dos normativistas criticam o uso do verbo abordar como sinônimo

de surpreender alguém, tratar de um assunto ou explanar uma questão, considerando-o um

galicismo.

Porém dicionários de língua portuguesa (AULETE, [online]; HOUAISS, 2001) já registram essas acepções de abordar, ficando evidente o processo de lexicalização e

semanticização do verbo (CEGALLA, 2009; FERNANDES, 2005b; LUFT, 1995;

NEVES, 2003).

Ao abordar o tema [...], destacou a importância do fortalecimento [...] dos órgãos de controle [...].

O presente artigo visa abordar, sucintamente, o instituto

da adesão à ata de registro de

preços [...].

51

P ADRONIZAÇÃO E GRAMÁTICA

P

ABREVIATURAS, ACRÔNIMOS, UNIDADES E SIGLAS

Conforme o iDicionário Caldas Aulete [online], sigla é um “conjunto das letras iniciais

de uma denominação composta de duas ou mais palavras, formando ou não uma

palavra”.

Quando uma sigla for apresentada pela primeira vez no texto, deve estar entre parênteses e ser precedida do nome por extenso (FRANÇA; VASCONCELLOS, 2007).

Entretanto, para serem evitados problemas na tradução de títulos e resumos de trabalhos, recomenda-se que nestes não se empreguem abreviaturas e siglas.

TCEMG (Tribunal de Contas do

Estado Minas Gerais)

Tribunal de Contas do Estado Minas Gerais (TCEMG)

Caso possua mais de três letras e forme palavra (Unicef, Banerj, Unesco, etc.), a sigla

se trata de um acrônimo, e este deve ser grafado apenas com a inicial maiúscula. No

caso de ter menos de três letras, silabável ou não, a sigla deve ser grafada apenas

com maiúsculas (COSTA, 2005; MINAS GERAIS, 2007). Em qualquer caso, é dispensável o uso de ponto em siglas (MEC ou M.E.C.; DOC ou D.O.C.) (DAMIÃO;

HENRIQUES, 2010; COSTA, 2007).

Alguns revisores de texto e cientistas da linguagem se insurgem contra a pluralização de siglas com o acréscimo de “s” ao final. Porém não há nenhum sentido

em condenar tal construção. Ora, se a criação de siglas é reconhecida como um dos

processos de formação de palavras (BECHARA, 2001; CUNHA; CINTRA, 2001)

— tornando-se palavras primitivas e, portanto, passíveis de derivação: PT petista;

PSDB peessedebista —, não há lógica em argumentar que se deva escrever “as

ONG” em vez de “as ONGs”.

os TC

os TCs

as AF

as AFs

as NF

as NFs

Quanto às abreviaturas, a princípio, é necessário definir que são representações de

palavras por uma ou algumas letras, admitindo flexão. Preferencialmente, as abreviaturas devem terminar numa consoante (COSTA, 2012): geografia (geog., e não geo.);

página (p. ou pág., e não pag. ou pági.; etc.).

Não assiste razão àqueles que afirmam ser a pluralização de abreviaturas vedada

pelas normas da ABNT. A NBR 6032 é a única que trata de abreviaturas, e suas

regras normalizam apenas a abreviação de títulos de periódicos e publicações

seriadas. Ou seja, suas regras não atingem o conteúdo de artigos e trabalhos mo-

52

nográficos — exceto quando abreviam títulos de periódicos e publicações seriadas.

Além disso, não há menção alguma, nas demais NBRs, à aplicação subsidiária da

NBR 6032. Assim, quem afirma, com base nas normas da ABNT, ser incorreto fazer

plural de abreviaturas está enganado ou está enganando.

os art.

os arts.

as col.

as cols.

os cap.

os caps.

Sobre as unidades de medida, o Sistema Internacional de Unidades (2012, p. 43)

estabelece que:

Os símbolos das unidades são entidades matemáticas e não abreviações. Então, não devem ser seguidos de ponto, exceto se estiverem

localizados no final da frase. [Além disso, deve haver espaço entre o

valor numérico e a unidade]. Os símbolos não variam no plural e

não se misturam símbolos com nomes de unidades numa mesma expressão, pois os nomes não são entidades matemáticas. (grifo nosso)

90km

90 kms

90 km

10 km por hora

10 km/h

10 km h-1

Entre o valor numérico e o símbolo de unidade deve haver espaço.

Se a palavra abreviada vier em final de período, este não receberá outro

ponto.

O apóstrofo (‘) em língua portuguesa é utilizado apenas para marcar

contrações (caixa d’água, por exemplo). Por isso não deve ser utilizado

para sinalizar o plural de abreviaturas ou siglas (CDs, e não CD’s)

Consulte A fls./à fl./de fls./das fls./fls.

Consulte Horas.

Abreviatura: preferencialmente deve ser parte da palavra e terminar em consoante

(exceção das já consagradas, como dr. e sr.); é pluralizável.

Acrônimo: trata-se de sigla silabável com mais de três letras; grafa-se com letra maiúscula apenas a inicial; é pluralizável.

Sigla propriamente dita: formada por três ou menos letras ou por mais de três letras

sem formar sílabas; é pluralizável; grafa-se apenas com letras maiúsculas; dispensável

o uso de ponto.

Unidade: não é seguida de ponto; não pluralizável.

53

P ADRONIZAÇÃO E GRAMÁTICA

P

ACERCA DE / HÁ / HÁ CERCA DE

Acerca de significa sobre, a respeito de.

Numa abordagem aparentemente cognitiva, Caldas Aulete (apud ALMEIDA, 1981)

diferencia tratar sobre de tratar acerca de, afirmando que este quer dizer tratar um assunto

a fundo e aquele, tratar sem entrar em desenvolvimentos. Exemplos (ALMEIDA, 1981, grifo nosso): “Falaram sobre você” (citaram-lhe o nome, você foi lembrado). “Falaram

acerca de você” (trataram de você).

Há cerca de é expressão sinônima de há aproximadamente. Exemplo: “Há cerca de

23 anos editou-se nova Constituição no Brasil.”

Há, referindo-se a tempo decorrido, fica sempre no singular. É dispensável qualquer

outra palavra que indique tempo passado.

Há cinco anos atrás [...]. (redundância)

Há cinco anos [...].

ADEMAIS / DE MAIS / DE MAIS A MAIS / DEMAIS

Ademais e de mais a mais são sinônimos e significam além disso, além do mais, ainda

por cima.

Já de mais é locução que se opõe a de menos, referindo-se sempre a um substantivo ou pronome.

Por último, demais pode ser: advérbio e pronome indefinido plural. Como advérbio, expressa intensidade — “escreveu demais” (muito) — e, de forma pouco usual,

pode ser sinônimo de ademais, além disso (AULETE [online]; HOUAISS, 2001). Como

pronome indefinido plural, refere-se a os outros, os restantes: “os demais advogados

atrasaram.”

ADENTRAR O / NO

É praticamente unânime (ALMEIDA, 1981; AULETE [online]; FERREIRA, 2010;

HOUAISS, 2001; LUFT, 1995) a possibilidade de adentrar ser tanto transitivo direto (adentrar algo) quanto transitivo indireto (adentrar em algo).

[...] adentrar Øo mérito.

54

[...] adentrar no mérito.

ADERIR

Aderir é verbo transitivo indireto ou intransitivo quando significa colar, grudar, ser

aderente (LUFT, 1995). Exemplo: “Essa substância adere ao papel.”

Ainda conforme Luft (1995), na acepção de assentir, dar adesão, aderir é sempre transitivo indireto (aderir a); no sentido de ligar-se, unir-se, tornar-se adepto (de partido,

seita, etc.), é transitivo indireto pronominal (aderir-se a). Exemplos: “Poucos adeririam à greve.” “O prefeito se aderiu ao partido para concorrer às eleições.”

Ressalte-se que a conjugação do verbo aderir no presente do indicativo (1ª pessoa

do singular) é eu adiro.

Consulte Regência e transitividade.

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

José Cretella Júnior (apud MAFRA FILHO, 2005) afirma que administração (grafada com inicial minúscula), tanto no direito privado quanto no direito público, referese à atividade vinculada a um fim alheio à pessoa e aos interesses particulares do

agente ou do órgão que a exercita.

O prefeito deve ficar atento aos

princípios da Administração Pública.

O prefeito deve ficar atento aos

princípios da administração pública.

Conforme Francisco de Salles Almeida Mafra Filho (2005, [online]), Administração

(grafada com inicial maiúscula) refere-se não somente ao governo ou ao Poder Executivo, “mas também à própria máquina administrativa, o pessoal que a faz funcionar, e a sua própria atividade que possibilita ao Estado o cumprimento de seus fins”.

Os contratos em que a administração pública foi parte signatária

foram anulados.

Os contratos em que a Administração Pública foi parte signatária

foram anulados.

A licitação realizada pela Administração Pública foi impugnada.

55

P ADRONIZAÇÃO E GRAMÁTICA

P

ADVÉRBIOS TERMINADOS EM –MENTE

É muito comum, principalmente no meio jurídico, o uso de vírgulas intercalando os

advérbios terminados em “–mente”. Contudo não se trata de caso obrigatório de

emprego de vírgulas. Piacentini (2009) chega a afirmar que a vírgula, neste caso, deve

ser utilizada apenas quando se quiser dar ênfase especial ao advérbio.

Além disso, recomenda-se que em períodos já marcados com muitas vírgulas seja

evitado este sinal de pontuação, quando facultativo, a fim de não gerar “poluição

visual” no texto, dificuldade de interpretação e ambiguidades.

Outra questão que gera dúvidas no uso de advérbios terminados em “–mente” é

como escrevê-los em sucessão. Nesse caso, é consenso entre os estudiosos da língua

a possibilidade de suprimir o sufixo “–mente”, mantendo-o apenas no último elemento (COSTA, 2007; KASPARY, 2000; MORENO, 2012; SACCONI, 2008). Porém nada impede que se repita o sufixo como recurso de ênfase. De qualquer forma,

recomenda-se o bom senso para que a ênfase não se transforme em mera ecoação.

[...] o que Ø evidentemente, representa uma perda [...].

[...] o que Ø evidentemente Ø representa uma perda [...].

[...] o que, evidentemente Ø representa uma perda [...].

[...] contrataram a empresa rápida e silenciosamente.

[...] o que, evidentemente, representa uma perda [...].

[...] contrataram a empresa rapidamente e silenciosamente.

ALUDIR

O verbo aludir é transitivo indireto e, como tal, de acordo com a gramática prescritiva, não admite construção na voz passiva. Todavia, na linguagem jurídica, é bastante

usada a construção passiva, e esse uso encontra apoio de reconhecidos estudiosos

como Napoleão Mendes de Almeida, Vitório Bergo e outros (ALMEIDA, 1981 apud

COSTA, 2007; BERGO, 1944 apud COSTA, 2007).

Apesar de concordar com a possibilidade de apassivamento de alguns verbos transitivos indiretos, Kaspary (2010, p. 328-330) recomenda evitá-lo, pois “[...] a linguagem

jurídica está inserida na zona da língua culta, sendo, portanto, mais formalizada [...]”.

56

Um processo antigo foi aludido

pelo interessado [...].

O interessado aludiu a um processo antigo [...].

Sugere-se, pois, a substituição do verbo aludir por outro de sentido equivalente

quando se desejar a construção na voz passiva, evitando-se, dessa forma, a dúvida

quanto à correção sintática.

Entretanto não há óbices ao emprego da forma aludido (e flexões) como sinônimos

de equivalente, referido, citado. Nesse caso, apresenta-se como um adjetivo acompanhando um substantivo com o qual concorda em gênero e número.

As aludidas consultas foram objeto do parecer da lavra do conselheiro.

Ainda vale destacar que “é impróprio o emprego do verbo aludir nas acepções de

‘alegar, dizer, ensinar’ e assemelhados.” (KASPARY, 2010, p. 50, grifo original).

Consulte Regência e transitividade.

Aludir é verbo transitivo indireto e, portanto, não admite voz passiva. Porém nada

impede o uso de aludido como adjetivo, que significa equivalente, referido, citado.

AMBIGUIDADE

Anfibologia ou ambiguidade é a possibilidade de uma mensagem ter dois ou mais

sentidos. Trata-se de um erro grave e, na maioria das vezes, acontece por falta de

atenção e/ou de releitura do texto.

Principais mecanismos geradores de ambiguidade

Pontuação incorreta

Embora 227 milhões de pessoas tenham conseguido sair das favelas,

desde 2000, elas abrigam ainda 827,6 milhões de habitantes em todo

mundo. (ambíguo)

Embora 227 milhões de pessoas tenham conseguido sair das favelas Ø

desde 2000, elas abrigam ainda 827,6 milhões de habitantes em todo

mundo. (adequado)

Má colocação do adjunto adverbial

Juízes honestos que recebem propostas de propina frequentemente

são mais propensos à depressão. (ambíguo)

Juízes honestos que frequentemente recebem propostas de propina Ø

são mais propensos à depressão. (adequado)

57

P ADRONIZAÇÃO E GRAMÁTICA

P

Uso incorreto ou má colocação de pronome

O réu usou indevidamente o orçamento da saúde pública Ø que já

estava em défice. (ambíguo)

O réu usou indevidamente o orçamento da saúde pública, a qual já

estava em défice. (adequado)

A oficial de justiça não encontrou o intimado em sua casa. (ambíguo)

A oficial de justiça não encontrou o intimado em sua casa dele. (adequado)

A oficial de justiça não encontrou o intimado na Ø casa dele. (adequado)

O governo não assumirá a responsabilidade pelos dados incorretos

fornecidos pelos declarantes à Receita Federal e ainda pelas consequências desastrosas que esses trarão. (ambíguo)

O governo não assumirá a responsabilidade pelos dados incorretos

fornecidos pelos declarantes à Receita Federal e ainda pelas consequências desastrosas que essas informações trarão. (adequado)

Dupla acepção de vocábulos

O TCE considerou irregular a compra da coroa Ø pela prefeitura.

(ambíguo)

O TCE considerou irregular a compra da coroa de flores pela prefeitura. (adequado)

Ambos

O pronome ambos significa os dois ou um e outro (AULETE, [online]). Portanto, são

pleonásticas as expressões como ambos os dois, ambos de dois, ambos a dois.

Luiz Antonio Sacconi (1994, p. 157, grifo original) afirma que “ambos os dois é

locução pleonástica absolutamente correta, assim como ambos de dois, desde que

usadas com discrição.”

Da mesma forma, José Maria da Costa (2007, p. 100), após analisar o que dizem

diversos gramáticos, conclui sobre ambos os dois e ambos de dois:

Para sintetizar, quer por seu caráter enfático, que nem sempre faz parte da expressão moderna, quer pela normal ausência de um polimento estilístico maior de grande parte dos textos de nossos dias, ainda

que elaborados sob a orientação da norma culta, há de se cuidar para

58

que, no emprego da referida expressão, sem dúvida permitido pela

Gramática, não incida o usuário no pedantismo, quando não no pernosticismo, e proceda a seu emprego com parcimônia. (grifo nosso)

Contudo, o Manual de Redação da Presidência da República (BRASIL, 2002) recomenda

que, quando quiser imprimir ênfase de dualidade, evite ambos os dois e empregue

todos os dois. Portanto, em redação oficial, evite a locução.

Não se verificam diferenças

Ambos os dois conselheiros

entre ambos os dois conceise ausentaram.

tos.

Todos os dois conselheiros se

Não se verificam diferenças

ausentaram.

entre ambos os Ø conceitos.

O substantivo que se segue à expressão “ambos” deve vir antecedido

do artigo definido.

Ambas Ø notificações chegaram à

residência do prefeito.

Ambas as notificações chegaram

à residência do prefeito.

Nada impede que, sem abusos, ambos os dois seja utilizado como pleonasmo enfático. Contudo, em redação oficial, a construção não deve ser usada.

ANExO / EM ANExO

O adjetivo anexo concorda em gênero e número com o substantivo ao qual se refere

(COSTA, 2007). As palavras junto, apenso e incluso são seus sinônimos. Caso as empregue, faça também as concordâncias de gênero e número.

Conforme Celso Luft (1992) e Francisco Fernandes (1948), a regência do adjetivo

anexo sobre o seu complemento se dá por meio da preposição a.

A locução adverbial em anexo é invariável. Caso esteja intercalada, o uso de vírgulas

é facultativo (PIACENTINI, 2009).

Encaminho anexo as minutas.

Encaminho anexas as minutas.

Encaminho Ø em anexo, as minu tas.