1

TRATAMENTO APÓS ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL

Vanessa Rodrigues de Carvalho

Instituto Pharmacológica

[email protected]

Edson Negreiros dos Santos- Mestre em Farmacologia

1- INTRODUÇÃO

As doenças que atingem o Sistema Nervoso Central (SNC) estão dentro de grupos

de maior prevalência em mortalidade e morbidade, tanto em países desenvolvidos como

em desenvolvimento (STRONG, 2007; ANDRÉ, et. al, 2006). Dentre elas destaca-se o

acidente vascular cerebral (AVC) que tem sido objeto de estudo nos últimos anos, dado, o

grande número de pessoas acometidas e do forte impacto sobre a saúde da população,

situando-se, conforme o ano e o Estado da Federação, entre a primeira e terceira principal

causa de mortalidade no Brasil (RAFFIN, et. al. 2006; MENDES-OTERO, 2009).

O padrão mais frequente em pacientes com AVC agudo é que a área de necrose

(core) é envolvida por uma área de hipoperfusão de tecido cerebral isquêmico, mas ainda

viável (penumbra). Este padrão normalmente persiste por 24h. As células localizadas na

zona de penumbra morrem progressivamente e o core se expande em aproximadamente,

toda a área de hipoperfusão inicial. A melhora da hipoperfusão inicial é esperada na

maioria dos pacientes com AVC com o decorrer do tempo, e até as anormalidades

observadas nas imagens de difusão podem apresentar melhora em casos selecionados

(TEIXEIRA-SALMELA, 1999).

O acidente vascular cerebral (AVC) é conhecido como doença silenciosa e se

destaca como a primeira causa de invalidez e morte, além da várias consequências como as

incapacidades dos pacientes acometidos por ela. Outro fator preocupante é que 40 a 50%

de indivíduos acometidos por AVC morrem após os seis meses. (BEEKMAN, et. al, 1998;

KESSLER, et. al, 1994).

Pesquisas sugerem que, na próxima década, devido ao envelhecimento progressivo

das populações e ao não controle dos fatores de risco, a mortalidade por AVC aumentará

20% nos países em desenvolvimento e 10% nos países desenvolvidos. Dados fornecidos

2

pela SUS mostram que no Brasil os AVCs (isquêmicos e hemorrágicos) representam a

maior causa de morte com cerca de 90 mil casos/ano (SHAH e GONDECK, 2000).

O risco de recorrência de AVC situa-se entre 15 e 30% em cinco anos o que

corresponde a uma chance nove vezes maior que a da população geral. (SHAH e

GONDECK 2000; MURRAY e LOPES, 1997; INZITARI e PRACUCCI, 1998). O novo

episódio de doença cerebrovascular geralmente tem maior gravidade para o paciente e

implica em significativo ônus para o sistema de saúde. A demência, o declínio da função

cognitiva e a incapacidade motora são complicações frequentes e temidas após a

recorrência do AVC, com importantes implicações sócio-econômicas (PIEDADE, et. al,

2003).

Diante do exposto o presente estudo tem como objetivo analisar os tipos de

tratamentos utilizados em pacientes que sofreram AVC, identificando os resultados destes

tratamentos e que contribuições trouxeram tanto para a melhora do paciente quanto para a

diminuição do índice de mortalidade.

O referente trabalho trata-se de um estudo exploratório de revisão de literatura.

Essa estratégia abrange toda bibliografia já tornada pública em relação ao tema de estudo,

desde publicações avulsas, boletins, revistas, livros, pesquisas, monografias, teses. Com

intuito de colocar o pesquisador em contato direto com tudo o que foi escrito (LAKATOS

e MARCONI, 1999).

3

2. ASPECTOS GERAIS

2.1 Acidente Vascular Cerebral

A Organização Mundial de Saúde (2003) afirma que o AVC é provocado por uma

interrupção no suprimento de sangue ao cérebro e ocorre quando uma artéria que fornece

sangue ao cérebro fica bloqueada ou se rompe. As causas mais comuns de AVC são os

trombos, o embolismo e a hemorragia secundária ao aneurisma ou a anormalidades do

desenvolvimento. Outras causas menos comuns são os tumores, os abcessos, os processos

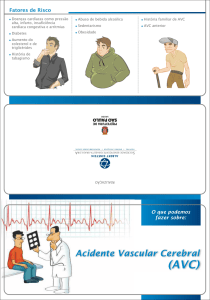

inflamatórios e os traumatismos. Os principais fatores de risco para a manifestação de um

AVC são: a idade, a patologia cardíaca, a diabetes mellitus, aterosclerose, hereditariedade,

raça, contraceptivos orais, antecedentes de acidentes isquêmicos transitórios (AIT) ou de

acidentes vasculares cerebrais, hipertensão arterial, dislipidemia, sedentarismo, elevada

taxa de colesterol e predisposição genética (FREITAS, et. al., 2005). Quanto maior for o

número de fatores de risco identificados no utente, maior será a probabilidade deste vir a

ter um AVC (ARANTES, 2006).

Os acidentes vasculares são classificados pelo tipo de distúrbio adjacente, podendo

se manifestar de duas formas, uma com caráter isquêmico e outra com caráter

hemorrágico. Estudos realizados por Zamberlan e Kerpers (2007) mostram que os sintomas

neurológicos podem refletir a localização e o tamanho do Acidente Vascular Encefálico

(AVE), porém não os diferenciam claramente quanto ao tipo de acidente. Segundo os

autores, a ocorrência de cefaléia, vômitos, convulsões ou coma como reação inicial ao

acidente, torna mais provável que tenha ocorrido um acidente de caráter hemorrágico.

Além destes, existem ainda sintomas neurológicos específicos ou combinados

como perda da visão ou hemianopsia, visão dupla, fraqueza ou perda sensorial de um lado

do corpo, disartria, alterações das funções cognitivas, incluindo a disfasia, confusão

mental, desorientação espacial, negligência e distúrbios de memória e ainda dificuldade

para caminhar, cefaléia ou surdez unilateral (ZAMBERLAN e KERPERS, 2007). A

maioria dos sobreviventes exibirá deficiências neurológicas e incapacidades residuais

significativas, o que faz desta patologia a primeira causa de incapacitação funcional no

4

mundo ocidental (OPAS, 1998). O AVC apresenta manifestações clínicas que refletem a

localização e extensão da lesão vascular. Lesões no sistema corticoespinal após AVC

interferem com as atividades de vida diária, mobilidade e comunicação (RADANOVIC,

2000).

Em relação ao número total de sobreviventes após AVC, os estudos de Le Brausser

et al (2006) comprovam que mais de 80% demonstram hemiparesia sendo, dentre os

distúrbios motores, as sequelas musculoesqueléticas tais como fraqueza muscular,

espasticidade, rigidez e dor as complicações mais prevalentes e determinantes grandes

limitações (LE BRAUSSER, et. al, 2006). Pesquisas recentes mostram que no Brasil o

acidente vascular cerebral (AVC) é a primeira causa de óbito. Em suas diversas formas de

apresentação, os AVC constituem uma emergência neurológica. A perda de tempo para a

abordagem destes pacientes significa uma pior evolução (ADMS, 1994 e CAPLAN, 2000).

Conforme Framingham e Evans County o grau de hipertensão foi um indicador

muito mais seguro para a ocorrência de AVC do que de doença coronária (KANNEL,

1982). Além deste, destacam-se as alterações cardiovasculares e metabólicas relacionadas

à idade. Estudos prévios demonstram incidências de 10% em pacientes com idade inferior

a 55 anos e de 3,9% em pacientes com idade inferior a 45 anos (ZÉTOLA, et al., 2001).

Dentre as manifestações clínicas presentes no AVC estão aquelas que envolvem

comumente alterações motora e sensitiva, prejudicando a função física. Déficits nas

funções cognitiva, perceptiva, visual, emocional e continência podem estar associados ao

AVC, e a severidade do quadro clínico dependerá da área e extensão da lesão. A presença

de déficit do controle motor pode ser caracterizada por fraqueza, alteração de tônus e

movimentos estereotipados, que podem limitar as habilidades para realizar atividades

como deambular, subir escadas e auto cuidar-se (FEYS, et. al. 2000).

Segundo Knutson & Martensson (1980) pacientes com sequelas de AVC

demonstram dificuldade em controlar o início do movimento, bem como o controle motor

voluntário. Para os autores, a principal causa desta interferência é a espasticidade, fazendo

com que haja acometimento da habilidade do paciente em produzir e regular o movimento

voluntário. A espasticidade pode acarretar deformidades estáticas, mas, pode também

alterar a angulação articular durante a marcha dinâmica. Evidências que suportam este

5

argumento incluem a velocidade angular reduzida em músculos espásticos durante

movimento articular isolado (KNUTSON; MARTENSSON, 1980).

Além das consequências físicas, há evidências de ocorrências negativas nas

relações pessoais, familiares, sociais e, sobretudo na qualidade de vida. Essa limitação,

entretanto, nem sempre se deve ao déficit neurológico em si (TERRONI et. al., 2003).

É consenso entre muitos autores que o AVC seja um fator de risco importante para

a demência vascular. Resultados de pesquisas mostram evidências de que esta doença

traria maior risco para a demência do tipo Alzheimer. Outros indicam maior densidade de

placas senis cônicas em não-dementes com doença arterial coronariana grave, associação

positiva significativa entre índice aterosclerótico, associação positiva entre níveis elevados

de homocisteina. Estudos isolados apontam que o AVC seria também um fator de risco

para

perdas

cognitivas

mínimas,

estando

associado

a

presença

do

subtipo

comprometimento “múltiplos domínios” (MAINERI, et. al, 2007).

Sequelas de ordem cognitiva tanto no hemisfério esquerdo, quanto no direito são

registradas em vários estudos. Nesse sentido, Ratey (2002) afirma que o hemisfério direito

consiste de estruturas envolvendo a compreensão e relações complexas que não podem ser

lógicas e nem definidas precisamente. Para o autor, a memória visual, a argumentação não

verbal e os atos dependentes de uma mediação das capacidades visuais e espaciais são

todos prejudicados por uma lesão nesse hemisfério. Já as atividades envolvendo a fala, a

escrita, a identificação verbal são precisamente atribuídas ao hemisfério esquerdo. Durante

muito tempo, essa região era considerada o centro da inteligência, principalmente por esta

ser a responsável em maior parte pela fala, capacitando o indivíduo para a linguagem

(RATEY, 2002).

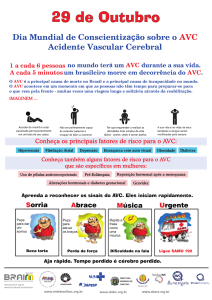

Do exposto, deve ressaltar que o AVC é uma emergência médica e deve ser

conduzido prontamente, por equipe médica coordenada por neurologista clínico.

Recomendando-se o desenvolvimento de “Unidades de AVC” em todos os centros

hospitalares habituados ao atendimento a pacientes com esta doença, onde estes doentes

deverão ser internados (ADMS, 1994; CAPLAN, 2000).

No entanto, esta doença ainda não recebe a devida atenção. Strong et. al, (2007)

afirma que o AVC ainda não foi tratado como problema de grande proporção. Para o autor,

a prevenção do curso, juntamente com a prevenção de outras doenças crônicas (não-

6

transmissíveis), é uma característica grosseiramente negligenciado da agenda de

desenvolvimento global, apesar do enorme ônus econômico e de saúde devido a acidente

vascular cerebral. As razões para essa negligência são complexas, pois, incluem uma série

de mitos que se perpetuaram a noção equivocada de que as doenças do curso e crônicas em

geral são os principais problemas dos países ricos e que não requerem a intervenção do

governo sério. Por isso, é necessária uma séria e equilibrada agenda global de

desenvolvimento da saúde incluindo todas as questões essenciais de saúde, não apenas

aqueles que têm um histórico precedente (STRONG, et. al., 2007).

2.1.1 Exames

Na fase inicial existem vários exames que são prescritos sendo a tomografia

computadorizada do crânio o exame de imagem recomendado, devendo ser realizada o

mais rapidamente possível. Deve ser repetida em 24 – 48h nos casos em que não sejam

evidenciadas alterações no exame inicial ou de evolução insatisfatória. Além da

tomografia, a ressonância magnética encefálica com espectroscopia, ou ponderada para

perfusão ou difusão pode ser realizada. Este exame apresenta positividade maior que da

tomografia nas primeiras 24 horas para AVC isquêmico, especialmente no território

vértebro-basilar. Para início da investigação etiológica recomenda-se a realização do ultrasom doppler de carótidas e vertebrais avaliação cardíaca com eletrocardiograma,

radiografia de tórax e ecocardiograma com doppler transtorácico ou transesofágico,

devendo ser realizado antes da alta hospitalar (CAGLIARD, et. al, 2001).

Já na fase aguda, a confirmação do AVC é necessária, através de alguns exames

subsidiários fundamentais. Além da tomografia e ressonância magnética, realiza-se exame

de liquido cefalorraquidiano, indicado nos casos de suspeita de hemorragia sub-aracnoidea

com tomografia negativa e de vasculites inflamatórias ou infecciosas. A angiografia

cerebral deve ser realizada nos casos de HSA ou acidente vascular cerebral hemorrágico

(AVCH) de etiologia desconhecida. Outros exames de imagens podem ser realizados

conforme a necessidade, incluindo o Doppler transcraniano e o SPECT (“single photon

emission computed tomography”) (SBCD, 2001).

Em pacientes com suspeita de coagulopatia determina-se a proteína C, a proteína S,

anticoagulante lúpico, anticardiolipina, resistência à proteína C ativada, antitrombina, fator

7

V de Leyden, sorologia para doença de Chagas, para sífilis, anticorpos antinucleares e

homocisteína, Eletrocardiograma e radiografia de tórax e ecocardiograma transtorácico ou

transesofágico com a finalidade de se estudar a fonte cardioembólica dos AVCs. Além

destes, recomenda-se o doppler carotídeo e vertebral, cuja finalidade é estudar as placas de

colesterol (arteriosclerose) que acontecem na bifurcação das artérias carótidas e no

nascimento das artérias vertebrais (SARAH, 2010).

2.2.1 Atendimento médico

Segundo Cagliardi (2004) na pesquisa diagnóstica, o primeiro passo é a

confirmação de que se trata de um AVC (afastando-se diagnósticos diferenciais), e, em

seguida, se afirmativo, deve-se procurar as possíveis causas.

É importante que se

mantenha esta sequência para não se perder tempo com a realização de exames

complementares que não sejam absolutamente necessários em um determinado momento

(CAGLIARDI, 2001).

Várias entidades, como o European Stroke Council, a International Stroke

Society, a American Academy of Neurology, a American Stroke Association, a Sociedade

Brasileira de Doenças Cerebrovasculares (SBDCV) e a Organização Mundial da Saúde,

têm divulgado orientações sobre o manejo das doenças cerebrovasculares (SBDC, 2001).

Todas chamam a atenção para a necessidade de uma mudança de atitudes com relação a

estas doenças, tanto da população como dos profissionais e instituições de saúde, no

sentido de considerar a fase aguda como uma situação ameaçadora à vida. Para que isto

ocorra, torna-se necessária a educação das pessoas para reconhecerem quais sintomas

possam ser indicativos de um acidente vascular cerebral e que estes sintomas devem

determinar a busca de um atendimento emergencial (ADMS, et. al. 1996). Há a

necessidade, também, do treinamento dos profissionais de saúde, especialmente os que

trabalham em serviços de ambulância e de urgência, para o diagnóstico e manejo inicial

adequado a estes doentes (RAFFIN, et. al., 2006).

Da mesma forma, as instituições de saúde que prestam assistência médica

precisam adequar a sua estrutura para o atendimento emergencial do paciente com AVC,

disponibilizando, entre outros aspectos, um acesso rápido à tomografia computadorizada

de crânio e atendimento neurológico a estes doentes. Com o propósito do uso de

8

trombolítico para o AVC agudo, torna-se importante a participação de especialistas com

experiência no diagnóstico das doenças cerebrovasculares e na interpretação de exames de

neuroimagem (KASTE, et. al., 2000).

2.2 Prejuízo funcional

O prejuízo funcional caracteriza-se pelo grau de incapacidade para realizar

determinadas atividades devido a um comprometimento neurológico. Segundo Terroni et.

al., (2003) Instrumentos específicos como a escala de Barthel, avaliações de atividades de

vida diária e medidas de independência têm sido utilizadas para valorar o grau de prejuízo

funcional.

A doença é altamente incapacitante, sendo que muitos indivíduos permanecem

dependentes de algum tipo de ajuda por meses ou anos ou mesmo por toda a vida após a

lesão (SHELTON; REDING, 2001).

As áreas acometidas e a extensão da lesão

influenciam fortemente a evolução do caso. De particular interesse são as indicações de

existência de diferenças importantes entre as consequências funcionais de um AVC à

esquerda e um AVC à direita (VOOS & RIBEIRO DO VALE, 2008).

Dentre os prejuízos funcionais está ainda a depressão. Estudos feitos em centros de

reabilitação, pacientes apresentaram uma associação entre o prejuízo funcional e depressão

menor e grau de sintomatologia depressiva, mas não com depressão maior, sugerindo a

existência de dois tipos distintos de transtornos depressivos, onde apenas o mais leve

decorreria de uma reação adaptativa ao prejuízo funcional (MORRIS, et. al, 1994).

Pacientes com lesão do hemisfério esquerdo tendem a apresentar, além de

distúrbios graves da linguagem, apraxias com maior frequência. Atividades motoras que

requerem planejamento são mais dependentes do hemisfério esquerdo, logo, estão mais

prejudicadas em indivíduos com lesão à esquerda. Como a maioria das atividades de vida

diária envolve sequências motoras complexas, seria possível supor que o desempenho de

pacientes com lesão no hemisfério esquerdo estivesse mais alterado em indivíduos com

lesão à esquerda, principalmente, porque, diante da modificação decorrente do AVC nas

respostas motoras (hemiparesia), parte do sequenciamento dos movimentos precisaria ser

reprogramada nas atividades de vida diária (BESTELMEYER P; CAREY, 2004).

9

Em pacientes hospitalizados, no período agudo do pós-AVC, a contribuição do

prejuízo funcional para o desenvolvimento da depressão mostrou ser fraco, sendo

responsável por 10% da variância, enquanto no sexto mês a contribuição da associação

aumentou (ROBINSON, et. al, 1994).

A sensibilidade frequentemente sofre prejuízos, mas raramente está ausente do lado

hemiplégico. São comuns as perdas proprioceptivas, exercendo significativo impacto sobre

as habilidades motoras. Também são comuns a perca do tato superficial, dor e temperatura,

contribuindo para uma disfunção perceptiva geral e para o risco de autolesões. Os

pacientes hemiplégicos podem ainda sofrer de hemianopsia homónima – defeitos no

campo visual. O paciente sofre de cegueira da metade nasal de um dos olhos e da metade

temporal do outro, dependendo do local da lesão (BESSA, 2004). As alterações sensoriais

mais frequentes, quando da ocorrência de um AVC, são os déficit sensoriais superficiais

(tácteis, térmicos e doloros), proprioceptivos (postural e vibratória) e visuais (diminuição

da acuidade visual, diplopia) (CAGLIARDI, 2004).

2.3 Tratamento pós AVC

2.3.1 Uso de trombolíticos

Apesar das inúmeras pesquisas pré-clinicas e clinicas realizadas ao longo dos

últimos anos, até o momento, a única terapia farmacológica aprovada para o AVC é o uso

de tromboliticos, que é administrado nas primeiras três horas após o inicio dos sintomas.

No entanto, devido a esta curta janela de tratamento e outras limitações no seu uso, menos

de 3% dos pacientes recebe esta terapia. Após a fase aguda do AVC algum grau de

recuperação funcional espontâneo ocorre ao longo dos meses, porem, a maioria dos

pacientes permanece com diversos graus de comprometimento funcional (MENDEZOTERO, 2009).

O uso anticoagulante em AVCI é controverso na literatura. A avaliação do nível de

evidência e grau de recomendação para tratamento do AVC na fase aguda, arterial ou

venosa, teve como base as recomendações da American Heart Association – Group of the

Stroke Council publicadas em 1991 (SBCD, 2001). A estreptoquinase foi avaliada em

10

diversos estudos, sendo o seu uso endovenoso proscrito por causa dos altos índices de

hemorragia e mortalidade por hemorragia demonstrados nestes estudos (SBCD, 2001).

2.3.2 Neuroplasticidade

Um tratamento que está em estudo é a neuroplasticidade que trata-se de qualquer

modificação do sistema nervoso que não seja periódica e que tenha duração maior que

poucos segundos. Ou ainda a capacidade de adaptação do sistema nervoso, especialmente a

dos neurônios, às mudanças nas condições do ambiente que ocorrem no dia a dia da vida

dos indivíduos, um conceito amplo que se estende desde a resposta a lesões traumáticas

destrutivas até as sutis alterações resultantes dos processos de aprendizagem e memória

(JACOBS, 2000).

Os estudos de Brito e Pontes Filho (2010) mostram que o estrago causado no

cérebro por um AVC pode provocar perda de sua função, mas através de um fenômeno

denominado “neuroplasticidade”, o cérebro pode se reajustar funcionalmente, havendo

uma reorganização dos mapas corticais que contribui para a recuperação do AVC.

As mudanças descritas na organização do córtex incluem o aumento dos dendritos,

das sinapses e de fatores neurotróficos essenciais para a sobrevivência de células nervosas.

Após ocorrer uma lesão, em algum lugar do córtex motor, mudanças de ativação em outras

regiões motoras são observadas. Essas mudanças podem ocorrer em regiões homólogas do

hemisfério não afetado, que assumem as funções perdidas, ou no córtex intacto adjacente a

lesão. Graças a essas reorganizações corticais, que podem ter início de um a dois dias após

o AVC e podem se prolongar por meses, os pacientes podem recuperar, pelo menos em

parte, as habilidades que haviam sido perdidas (BORELLA e SACCHELLI, 2008).

Em estudos animais, a base anátomo-fisiológica desta plasticidade cortical envolve

alterações sinápticas, dentríticas e axônicas, aumento da ativação e migração de célulastronco endógenas neuronais e angiogênese. Estudos em humanos utilizando ressonância

magnética funcional associada à estimulação magnética transcraniana têm sugerido que a

inibição do hemisfério contralateral está aumentada após o insulto isquêmico e pode ser

um mecanismo que afeta a recuperação da função perdida (MINELLI, 2008).

11

A recuperação da função nos membros, promovida pela plasticidade, é dificultada

por um fenômeno conhecido como “não-uso aprendido”. Com a perda da função de uma

área do cérebro atingida pelo AVC, a região do corpo que estava ligada a essa área também

é afetada, perdendo a sua capacidade de movimentação. Como o paciente não consegue

mover o membro mais afetado, compensa usando o outro, deste modo, após um certo

tempo, quando os efeitos da lesão não estão mais presentes e ocorreram readaptações no

cérebro, os movimentos poderiam ser recuperados, no entanto, o paciente já “aprendeu”

que aquele membro não é mais funcional(BRITO & PONTES FILHO, 2010).

2.3.3 Células-tronco

Deve-se ressaltar o estudo de células-tronco e terapias celulares no tratamento do

AVC. Células-tronco são células capazes de originar células semelhantes a elas

(autorrenovação) e também podem dar origem a diferentes tipos celulares. Estas células,

presentes em proporções variáveis em órgãos adultos, teoricamente podem dar origem a

qualquer tecido vivo de um organismo. Embora o conceito de transplante de células-tronco

não seja novo, vem tendo um interesse crescente com este tipo de terapia, após a

demonstração de que a medula óssea adulta poderia fornecer uma quantidade suficiente de

células multipotentes para um transplante autólogo. Entretanto, o otimismo relacionado a

qualquer novo tratamento deve ser avaliado com cautela (KÖRBLING E ESTROV, 2003).

De acordo com o local de origem e, principalmente, com a sua capacidade de

diferenciação, são classificadas como totipotentes (zigoto), pluripotentes (como, por

exemplo, as embrionárias, as germinativas, e as induzidas) e multipotentes ou célulastronco adultas (sangue de cordão umbilical, células de medula óssea ou dos tecidos do

adulto) (FUCHS; SEGRE, 2000).

As células-tronco embrionárias humanas são obtidas a partir da massa celular

interna de blastocistos. Devido à sua alta capacidade de autorrenovação, que permite a

obtenção de um número elevado de células, e à sua pluripotencialidade, dando origem a

células de todos os tecidos, estas células são consideradas a fonte ideal para terapias

12

celulares que visem a substituição de tecidos perdidos em lesões ou doenças

(WEISSMAN, 2000).

Embora os estudos com células-tronco no tratamento do AVC tenham apresentado

êxito, alguns autores chamam a atenção quanto aos cuidados que se deve ter em sua

utilização. Devido à sua instabilidade genômica, frequentemente ocorrem alterações no

cariótipo destas células após várias passagens in vitro. Mendes-Otero (2009) afirma que

devido a estes e outros fatores, no momento não há tratamentos utilizando células-tronco

embrionárias para repor tecidos degenerados ou lesados e se acredita que ainda serão

necessários alguns anos para que os inúmeros estudos pré-clinicos cheguem a resultados

que possam ser transferidos para a prática clínica (MENDEZ-OTERO, 2009).

Mezey (2007) pondera que células-tronco adultas têm baixo potencial de

proliferação e são consideradas menos potentes, pois, em geral, só dão origem às células

do tecido do qual foram obtidas. Segundo o autor, nesta categoria estão incluídas as células

de sangue de cordão umbilical, as de medula óssea e as células-tronco existentes dentro de

cada tecido adulto, incluindo o sistema nervoso. No caso das células-tronco adultas, as que

vêm sendo mais utilizadas, tanto em estudos pré-clínicos como nos poucos estudos clínicos

em andamento, são as células de medula óssea (MEZEY, 2007).

Dentro dos estudos com células-tronco existem publicações recentes que têm

demonstrado a segurança do tratamento com células mononucleares da medula óssea

(CMMO) injetadas via intracoronária em pacientes portadores de cardiopatia isquêmica

aguda ou crônica (MENDONÇA, 2006). Um exemplo é o procedimento com este tipo de

célula realizado com uma paciente em que aspirados 50 ml de medula óssea da crista ilíaca

posterior, sob sedação e analgesia local. As CMMO foram isoladas por meio de gradiente

de densidade em solução de Ficoll-Paque Plus (Amersham Bioscienses). As CMMO foram

lavadas com solução salina heparinizada contendo albumina humana 5% e filtradas através

de uma peneira de nylon 100 µm para remoção dos agregados celulares (MENDONÇA,

2006).

Ao defender tais procedimentos com medula óssea, Mendez-Otero (2009) assevera

esta é uma fonte permanente de células- tronco pluripotentes, que podem originar não

somente linhagens celulares hematógenas e mesenquimais (osso, cartilagem, adipócitos),

mas também células de vasos sanguíneos (musculares lisas e endoteliais) (MENDEZ-

13

OTERO, 2009). Segundo Crain et al., (2005) anteriormente acreditava-se que as células de

medula óssea poderiam dar origem a células de diferentes tecidos, incluindo neurônios e

glia. Recentemente vem-se demonstrando que a capacidade de transdiferenciação em

células do sistema nervoso e a fusão destas células a outras, como neurônios, por exemplo,

são muito restritas e seu uso, portanto, não teria benefícios terapêuticos (CRAIN, et.al,

2005). Contudo, Mendez-Otero (2009) lembra as células-tronco de medula óssea

apresentam diversas características que podem ser exploradas terapeuticamente. Uma

dessas características é o tropismo que se apresentam por áreas de injúria tecidual

Outra característica importante é que estas células produzem diversos fatores

tróficos. Tais fatores melhoram o funcionamento de neurônios, promovendo maior

sobrevida dos mesmos, diminuindo a inflamação e aumentam a vasculogênese. As terapias

com células-tronco de medula óssea visam, portanto, proteger os neurônios que ainda

restam, ao invés de substituir os que já foram perdidos em uma determinada lesão ou

doença. Estudos envolvendo este tipo de terapia mostram há duas abordagens básicas nas

terapias celulares em pacientes com AVC. A primeira se baseia na mobilização de células

endógenas através de fatores tróficos. Os dois fatores que têm sido utilizados são a

eritropoietina (EPO) e o fator estimulador da formação de colônias de granulócitosmacrófagos (MEZEY, 2007).

Bang et. al., (2005) cita um estudo realizado com cinco pacientes com AVC

isquêmico de artéria cerebral média que receberam um total de 1x108 células

mesenquimais de medula óssea autólogas divididas em duas doses 4-5 e 7-9 semanas após

o AVC. Segundo os autores, o resultado foi exequível e os pacientes tratados apresentaram

uma melhora no índice de Barthel e na escala modificada de Rankin quando comparados a

um grupo controle (n=25). Não houve diferença entre os dois grupos em relação ao

tamanho do infarto, mas aparentemente houve uma menor atrofia na área peri-infarto no

grupo tratado e uma dilatação menor dos ventrículos (BANG, et. al., 2005).

Furlan (2005) ressalta que este tipo de tratamento tem sido bastante procurado nos

Estados Unidos tornando-se uma alternativa para pacientes com estenoses de difícil acesso

cirúrgico, pacientes com patologia não aterosclerótica e para aqueles com elevado risco

operatório (FURLAN, 2005).

14

Pereira (2002) sublinha que o uso intra-arterial de trombolíticos, pode ser o único

recurso disponível para o tratamento do acidente vascular cerebral isquêmico que complica

o período pós-operatório. Segundo ele, é precisamente neste ponto que a neurointervenção

revela seu significativo potencial, reduzindo em 16% a mortalidade neste grupo de

pacientes (PEREIRA, 2002).

A pesquisa com células-tronco abre uma avenida fascinante em doenças

neurológicas. Entretanto muito ainda precisa ser esclarecido: estudos de ciência básica

devem elucidar os mecanismos exatos pelos quais a terapia celular é capaz de recuperar

déficits relacionados ao AVC; estudos clínicos em seres humanos, controlados e

randomizados serão necessários para avaliação dos pacientes submetidos ao transplantes

com células-tronco da medula óssea comparados àqueles com história natural do AVC

isquêmico. A avaliação cuidadosa da segurança deste tipo de procedimento também é

fundamental, uma vez que um risco aumentado de trombose no sítio de injeção e

desenvolvimento de focos epileptogênicos são ainda uma preocupação à medida que mais

pacientes são estudados. Os autores do estudo mencionado devem ser parabenizados tanto

pela experiência pioneira quanto pelos comentários realísticos, sendo que os resultados

comparativos da fase I são ansiosamente esperados. A terapia celular provavelmente não

será uma panacéia para o tratamento de doenças neurológicas, mas a esperança do sucesso

deve estimular a continuidade da pesquisa científica nesta área (TEIXEIRA-SALMELA,

et. al., 1999).

A terapia

dos vários procedimentos pós-AVC estudos mostram que estes

tratamentos são uma espécie de "janela terapêutica", ou seja, um momento ótimo para

intervir nos processos patológicos desencadeados pela isquemia cerebral no sentido de

minimizar o dano ao sistema nervoso central. Esta janela terapêutica, na maioria das

vezes, tem uma duração de poucas horas, o que determina a necessidade de rapidez no

atendimento às pessoas que apresentam um AVC agudo (HACKE e KASTE, 1995; 2000).

15

3. CONCLUSÃO

O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é considerado a terceira causa de óbitos em

todo o mundo. Dentre os fatores desencadeantes desta doença estão: hipertensão arterial,

doença cardíaca, colesterol, tabagismo, consumo excessivo de bebidas alcoolicas, diabetes,

obesidade, malformação arteriovenosa cerebral entre outros.

Trata-se de uma doença de início súbito na qual o paciente pode apresentar

paralisação ou dificuldade de movimentação de um ou mais membros, dificuldade na fala

ou articulação das palavras e déficit visual súbito de uma parte do campo visual, devendo,

portanto, ser tratada com emergência.

O AVC pode ser isquêmico ou hemorrágico. No primeiro tipo é mais comum e

corresponde cerca de 80% dos casos. O AVC isquêmico ocorre pela falta de fluxo

sanguíneo cerebral, levando ao sofrimento e infarte do parênquima do sistema nervoso. O

AVC hemorrágico corresponde a 20% dos casos sendo menos grave que o primeiro.

Vários estudos têm sido realizados com o intuito de oferecer maior qualidade de

vida aos indivíduos acometidos por AVC, bem como reduzir o índice de mortalidade.

Dentre os tipos de tratamento o mais utilizado é o uso de

trombolíticos que são

administrados nas primeiras horas do início dos sintomas. Outros estudos já foram

comprovados como a Estimulação Elétrica Funcional (EEF) cujos pacientes apresentaram

melhora nos movimentos.

O tratamento da força muscular também tem se mostrado eficiente, sendo bastante

utilizado, apesar de não contar com muitas publicações científicas devido alguns estudos

terem mostrado que a interferência na coordenação e no timing do controle motor,

exacerba a restrição imposta pelo músculo espástico reforça os padrões anormais de

movimento.

Um tratamento que merece destaque é o que utiliza células-tronco como referência.

Os resultados positivos de testes realizados se deram em razão de sua alta capacidade de

autorrenovação, que permite a obtenção de um número elevado de células, e à sua

pluripotencialidade, dando origem a células de todos os tecidos. Nesse caso, estas células

têm sido de grande interesse no tratamento do AVC, visto que pesquisas mostraram que a

16

medula óssea adulta pode fornecer uma quantidade suficiente de células multipotentes para

um transplante autólogo. Apesar dos resultados obtidos, autores como Mendez-Otero

chamaram a atenção quanto ao seu uso, visto que todo tratamento deve ser visto com

cautela.

A pesquisa mostra que embora o AVC se apresente como uma doença responsável

por um grande número de óbitos em todo o mundo, estudos tem evidenciado a existência

de várias técnicas voltadas para o tratamento pós-AVC, visando oferecer uma maior

qualidade de vida às pessoas acometidas, além de auxiliar no tempo maior de sobrevida.

17

REFERÊNCIAS

ADAMS HP JR, BROTT TG, CROWELL RM, et al. Guidelines for the management of

patients with acute ischemic stroke. A statement for healthcare professionals from a

special writing group of the stroke council. American Heart Association. Stroke 1994,

1996.

ADAMS RW, GANDEVIA SC, SKUSE NF. The distribution of muscle weakness in

upper motoneuron lesions affecting the lower limb. Brain. 1990.

ALEXANDROV AV, FELBERG RA, DEMCHUK AM. Deterioration following

spontaneous improvement: Sonographic findings in patients with acutely resolving

symptoms of cerebral ischemia. Stroke. 2000.

ANDRÉ C, CURIONI CC, BRAGA DA CUNHA C, VERAS R. Progressive decline in

stroke mortality in Brazil from 1980 to 1982, 1990 to 1992, and 2000 to 2002. Stroke.

2006

ARANTES, NF. Efeitos da estimulação elétrica funcional nos músculos do punho e

dedos em indivíduos hemiparéticos: uma revisão sistemática da literatura. Rev. bras.

fisioter. [online]. 2007, vol.11, n.6.

ARAÚJO, KL; FREITAS; F; DANTAS, CK; FRANÇA, MD; SUELLEN M. MARINHO.

Toxina botulínica A e intervenção fisioterapêutica no tratamento do ombro doloroso

pós acidente vascular cerebral: relato de caso. Disponível em www.uel.br> Acesso em

15 janeiro.2011.

BANG OY, LEE JS, LEE PH, LEE G. Autologous mesenchymal stem cell

transplantation in stroke patients. Ann Neurol. 2005.

BEEKMAN ATF, PENNINX BWJH, DEEG DJH, ORMEL J, SMIT JH, BRAAM AW,

VAN TILBURG W. Depression in survivors of stroke: a community-based study of

prevalence, risk factor and consequences. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 1998.

18

BESSA, IM Testes Neurodinâmicos do Membro Superior. EssFisioONLINE, 1(1):2030, 2004.

BESTELMEYER P; CAREY D. Processing bias towards the preferred hand: valid and

invalid cueing of left-versus right-hand movements. Neuropsychologia, 2004.

BORELLA, MP; SACCHELLI, T. Os efeitos da prática de atividades motoras sobre a

neuroplasticidade (2008)

BONITA, R. Epidemiology of stroke. Lancet 1992.

BRITO, B E PONTES FILHO, NT. AVC e neuroplasticidade. Disponível em

<http://www.revistaneurociencias.com.br/edicoes> Acesso em 20 janeiro.2011.

BUTLER, S. B. Mobilização do Sistema Nervoso. São Paulo (SP): Manole; 2003.

CAGLIARD, RJ; RAFTIN, CN; FÁBIO, SRC. Tratamento da fase aguda do Acidente

Vascular Cerebral. (2001) Projeto Diretrizes. Academia Brasileira de Neurologia.

Disponível em <http://www.projetodiretrizes.org.br/projeto_diretrizes/010.pdf > Acesso

em 15 janeiro.2011.

CAGLIARDI, RJ. A investigação na fase aguda do acidente vascular cerebral (AVC)

(2004) Disponível em < http://www.scielo.br/scielo> Acesso em 14 janeiro.2010.

CAPLAN LR. Treatment a clinical approach. Boston: Butterworth-Heinemann; 2000.

CERVO, AMADO L.; BERVIAN,PEDRO A. Metodologia científica. Quinta edição, São

Paulo: Editora Prentice Hall, 2002.

CRAIN BJ, TRAN SD, MEZEY E. Transplanted human bone marrow cells generate

new brain cells. J Neurol Sci. 2005.

CORREA, F.I. Atividade muscular durante a marcha após acidente vascular

encefálico. Arq. Neuro-Psiquiatr. [online]. 2005, vol.63, n.3.

DAMIANO, D.L.; KELLY, L.E.; VAUGHN, L.C. Effects of quadriceps femoris muscle

strengthening on crouch gait in children with spastic diplegia. Phys Ther 75(8): 65867, 1995.

NETO, E; LOTUFO, J; ANDRADE, P. LÓLIO, C. Tratamento da hipertensão e

declínio da mortalidade por acidentes vasculares cerebrais. Rev. Saúde Pública

[online]. 1990, vol.24, n.4.

DUNCAN P, STUDENSKI S, RICHARDS L, GOLLUB S, LAI SM, REKER D, ET AL.

Randomized clinical trial of therapeutic exercise in subacute stroke. Stroke. 2003.

FEYS, H.M.; DE WEERDT, W.J.; SELZ, B.E. ET AL. - Effect of a therapeutic

intervention for the hemiplegic upper limb in the acute phase after stroke, 2000.

19

FREITAS, GR; NOUJAIM,JE;. HAUSSEN,SR; YAMAMOTO, M; NOVAK, EM;

RUBENS; GAGLIARDI, J. Neuroproteção no Acidente Vascular Cerebral. (2005)

Disponível em <http://www.scielo.br/pdf/anp/v63n3b/a35v633b.pdf > Acesso em 27

dezembro.2011.

FUCHS E, SEGRE JA. Stem cells: a new lease on life. Cell. 2000.

FURLAN A. Intra-arterial prourokinase for acute ischemic stroke – the PROACT II

study: a randomized controlled trial, JAMA 1999.

HACKE W, KASTE M. For The European Cooperative Acute Stroke Study (ECASS).

Intravenous thrombolysis with recombinant tissue plasminogen activator for acute

hemispheric stroke. JAMA. 1995.

HACKE W, KASTE M, OLSEN TS. Acute treatment of ischemic stroke. Cerebrovasc

Dis 2000.

HARA K, YASUHARA T, MAKI M, MATSUKAWA N, MASUDA T, YU SJ. Neural

progenitor NT2N cell lines from teratocarcinoma for transplantation therapy in

stroke. Prog Neurobiol. 2008.

HARRIS J, ENG J. Paretic upper-limb strength best explains arm activity in people

with stroke.Phys Ther. 2007.

HOFMANN M, WOLLERT KC, MEYER GP. Monitoring of bone marrow cell homing

into the infarcted human myocardium. Circulation 2005.

INZITARI D, DI CARLO A, PRACUCCI G. Incidence and determinants of poststroke

dementia as defined by an informant interview method in a hospital-based stroke

registry. Stroke 1998.

JACOBS AB. Neuroplasticidade. Neurociência: fundamentos da reabilitação. Rio de

Janeiro: Guanabara Koogan, 2000.

KANNEL, WB. Systolic blood pressure, arterial rigidity and risk of stroke - The

Framingham Study. J. Amer. med. Ass, 1982.

KESSLER RC, MCGONAGLE KA, ZHAO S, NELSON CB, HUGHES M, ESHLEMAN

S . Lifetime and 12-month prevalence of DSM-III-R psychiatric disorders in the

United States. Arch Gen Psychiatry 1994.

KASTE M, OLSEN TS, ORGOGOZO JM. Organization of stroke care: education,

stroke units and rehabilitation. Cerebrovasc Dis 2000.

20

KÖRBLING M, ESTROV Z. Adult stem cells for tissue repair - a new therapeutic

concept? N Engl J Med. 2003

KNUTSON E, MARTENSSON A. Dynamic motor capacity in spastic paresis and its

relation to prime mover dysfunction, spastic reflexes and antagonist co-activation.

Scand J Rehab Med 1980.

KNUTSSON, E. Concentric and eccentric muscle work in paresis spastic. Scand J

Rehabil Med 24(27): 16-7, 1992.

LE BRAUSSER N, SAYERS S, OUELLETTE, M, FIELDING R. Muscle impairments

and behavioral factors mediate functional limitations and disability following stroke.

Phys Ther. 2006;

LESSA I. Epidemiologia das doenças cerebrovasculares no Brasil. Rev Soc Cardiol

Estado de São de Paulo 1999.

MAINERI, N; XAVIER, FMV; BERLEZE, MCH; MORIGUCHI, EH Fatores de risco

para doença cerebrovascular e função cognitiva em idosos. Arq. Bras. Cardiol. [online].

2007, vol.89, n.3.

MAHMUD, M. A. I. et al. Relação entre Tensão Neural Adversa e estudos de

Condução Nervosa em Pacientes com Sintomas da Síndrome do Túnel do carpo.

Arquivos de Neuropsiquiatria; 64(2-A): 277-282, 2006

MENDEZ-OTERO, R.; GIRALDI-GUIMARAES, A.; PIMENTEL-COELHO, PM.;

FREITAS, GR.. Terapia celular no acidente vascular cerebral. Rev. Bras. Hematol.

Hemoter. [online]. 2009, vol.31.

MENDONCA, MF. Segurança do transplante autólogo, intra-arterial, de células

mononucleares da medula óssea na fase aguda do acidente vascular cerebral

isquêmico. Arq. Bras. Cardiol. [ONLINE]. 2006.

MEZEY E. Bone marrow-derived stem cells in neurological diseases: stones or

masons? Regen Med. 2007.

MINELLI, C. Mecanismos da neuroplasticidade pós-AVC. Boletim Neuro AtualResenhas de Trabalhos Científicos em Neurologia. Volume 2, Número 1, 2010. Disponível

em <http://familiabrasil.org/revista/ojs-2.2.3/index.php/ENeuroatual/article/view> Acesso

em 25 janeiro.2011.

MORI T, FUKUOKA M, KASITA K, MORI K. Follow-up study after intracranial

percutaneous transluminal, cerebral balloon angioplasty. AM J NEURORADIOL

1998.

21

MORRIS PLP, SHIELDS RB, HOPWOOD MJ, ROBINSON RG, RAPHAEL B. Are

there two depressive syndromes after stroke? J Nerv Ment Dis 1994.

MURRAY CJ, LOPEZ AD. Mortality by cause for eight regions of the world: Global

Burden of Disease Study. Lancet 1997.

NELSON PT, KONDZIOLKA D, WECHSLER. Clonal human (hNT) neuron grafts for

stroke therapy: neuropathology in a patient 27 months after implantation. Am J Pathol

2002.

ORGANIZAÇÃO PANAMERICANA DA SAÚDE (OPAS). A saúde no Brasil. Brasília:

As Organizações, 1998.

PATTEN C, LEXELL J, BROWN HE. Weakness and strength training in persons with

poststroke hemiplegia: rationale, method, and efficacy. J Rehabil Res Dev. 2004.

PEREIRA, MP; OSTERNACK, PK; SOUZA, LMC.Relação entre depressão e disfunção

cognitiva em pacientes após acidente vascular cerebral: um estudo teórico. Psicol.

hosp. (São Paulo) [online]. 2008, vol.6.

PEREIRA, Edgard. Tratamento do acidente vascular cerebral. Arq. Neuro-Psiquiatr.

[online]. 2002, vol.60, n.2A

PIEDADE, P.; GAGLIARDIL, RJ.; DAMIANI, APNJ.; FUZARO, MM.; SANVITO, WL.

Papel da curva de agregação plaquetária no controle da antiagregação na prevenção

secundária do acidente vascular cerebral isquêmico. Arq. Neuro-Psiquiatr. [online].

2003, vol.61,

PORTNEY LG, WALKINS MP. Foundations of clinical research: applications to practice.

2ª ed. New Jersey: Prentice Hall Health; 2000.

OUELLETTE MM, LEBRASSEUR NK, BEAN JF, PHILLIPS E, STEIN J, FRONTERA

WR, ET AL. High-intensity resistance training improves muscle strength, selfreported function, and disability in long-term stroke survivors. Stroke. 2004.

RADANOVIC M. Características do atendimento de pacientes com acidente vascular

cerebral em hospital secundário. Arq Neuropsiquiatr 2000.

RAFFIN,CN; FERNANDES, JG; EVARISTO, E.F; NETO, JIS; FRIEDRICH, M;

PUGLIA, P; ROGÉRIO DARWICH, R; SOCIEDADE BRASILEIRA DE DOENÇAS

CEREBROVASCULARES. Revascularização clínica e intervencionista no Acidente

Vascular

Cerebral

Isquêmico

(2006).

Acessível

em

<http://www.scielo.br/pdf/anp/v64n2a/a34v642a.pdf> Acesso em 07 janeiro.2011.

RATEY, J. J. O cérebro: um guia para o usuário: como aumentar a saúde, agilidade e

longevidade de nossos cérebros através das mais recentes descobertas científicas. Rio de

Janeiro: Objetiva, 2002.

22

ROBINSON RG, STARR LB, LIPSEY JR, RAO K, PRICE T. A two-year longitudinal

study of post-stroke mood disorders: dynamic changes in associated variables over

the first six months of follow-up. Stroke 1984.

SARAH REDE DE HOSPITAIS. Acidente Vascular Cerebral. Disponível em

<http://www.sarah.br/paginas/doencas/po/p_02_acidente_vasc_cereb.htm#0002> Acesso

em 05 janeiro.2010.

SCHUMACHER HC, KHAW AV, MEYERS PM, GUPTA R, HIGASHIDA RT.

Intracranial angioplasty and stent placement for cerebral atherosclerosis. J Vasc

Interv Radiol 2004.

SHAH H, GONDEK K. Aspirin plus extended - release dipyridamole or clopidogrel

compared with aspirin monotherapy for the prevetion of recurret ischemic stroke: a

cost effectiveness analysis. Clin Ther 2000.

SHARP, S.A.; BROUWER, B.J. Isokinetic strength training of the hemiparetic knee:

effects on function and spasticity. Arch Phys Med Rehabil 78: 1231-6, 1997.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE DOENCAS CEREBROVASCULARES. Primeiro

consenso brasileiro do tratamento da fase aguda do acidente vascular cerebral. Arq.

Neuro-Psiquiatr. [online]. 2001, vol.59, n.4.

TERRONI, LMN; LEITE, CC; TINONE, G; FRAGUAS JR. Depressão pós-AVC:

fatores de risco e terapêutica antidepressiva. Rev. Assoc. Med. Bras. [online]. 2003,

vol.49, n.4.

TEIXEIRA-SALMELA, LF; OLIVEIRA, EDS; SANTANA, EGS; RESENDE, GP.

Fortalecimento muscular e condicionamento físico em hemiplégicos. Disponível em

http:<//www4.fct.unesp.br/docentes/fisio/augusto/artigos> Acesso em 03 janeiro.2011.

TEIXEIRA-SALMELA, L.F.; OLNEY, S.J.; NADEAU, S.; BROUWER, B. - Muscle

strengthening and physical conditioning to reduce impairment and disability in

chronic stroke survivors. Arch Phys Med Rehabil, 1999.

SHELTON FN, REDING MJ. Effect of lesion location on upper limb motor recovery

after stroke. Stroke. 2001.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE DOENÇAS CEREBROVASCULARES: primeiro

consenso brasileiro do tratamento da fase aguda do acidente vascular cerebral. Arq

Neuropsiquiatr 2001.

STRONG K, MATHERS C, BONITA R. Preventing stroke: saving lives around the

world. Lancet Neurol. 2007.

23

VOOS, MC; RIBEIRO DO VALLE, LE. Estudo comparativo entre a relação do

hemisfério acometido no acidente vascular encefálico e a evolução funcional em

indivíduos destros. Rev. bras. fisioter. [online]. 2008, vol.12, n.2.

ZAMBERLAN, AL; KEPPERS, II. Mobilização como um recurso fisioterapêutico na

realibilitação de pacientes com acidente vascular encefálioco. Disponível em

www.unicento.br Acesso em 17 janeiro.2011.

ZETOLA, VHF; NÓVOA, EM; FERREIRA, C.; JUNIOR, H.; CARRARO, J; CORAL, P;

MUZIO, J.; IWAMOTO,FM; DELLA, M.V; WERNECK, L.C. Acidente vascular

cerebral em pacientes jovens: análise de 164 casos. Arq. Neuro-Psiquiatr. [online]. 2001.

WEISSMAN IL. Stem cells: units of development, units of regeneration, and units in

evolution. Cell. 2000.

WERNER, R.A.; KESSLER, S. Effectiveness of an intensive outpatient rehabilitation

program for postacute stroke patients. Am J Phys Med Rehabil 75: 114-20, 1996.