UNIVERSIDADE CANDIDO MENDES

PÓS-GRADUAÇÃO “LATO SENSU”

PROJETO A VEZ DO MESTRE

A Importância do desenvolvimento neuropsicomotor em crianças

de 2a 4anos.

Por: ISABEL CRISTINA BARRETO FIGUEIREDO

Orientador

Profª. : Fabiane Muniz

Co-orientador

Profª. : Fátima Alves

Rio de Janeiro

2005

UNIVERSIDADE CANDIDO MENDES

PÓS-GRADUAÇÃO “LATO SENSU”

PROJETO A VEZ DO MESTRE

A importância do desenvolvimento neuropsicomotor em

crianças de 2 a 4 anos.

Apresentação de monografia à Universidade Candido

Mendes como condição prévia para a conclusão do

Curso

de

Pós-Graduação

“Lato

Sensu”

em

Psicomotricidade. Objetiva-se conhecer a importância

do processo de desenvolvimento neuropsicomotor em

crianças de 2 a 4 anos.

Agradecimentos

A Deus que sempre esteve presente nesta jornada,

onde nas dificuldades encontradas sua presença fez com

que eu tivesse força e coragem para não desistir e chegar

até aqui.

As amigas, pelo apoio, paciência e ajuda sempre que necessária.

A psicomotricista e fonoaudióloga Fátima Alves, pelo apoio e orientações

dadas.

A orientadora da monografia, Fabiane Muniz.

Minha eterna gratidão

Dedicatória

Dedico ao meu filho, Antonio Carlos que é o

ser mais precioso que tenho, e a meu pai, José

Figueiredo que me acompanhou no início desse curso

me incentivando a realizá-lo. Apesar de agora estar bem

distante de nós.

Resumo

O objetivo deste trabalho é mostrar a riqueza de aprendizagem de uma criança

em seu meio biopsicosocial, que antecede a entrada da pré-escola; mas também

foi mostrado seu lado patológico para que sirva de alerta aos pais e responsáveis,

mostrando também que não se deve nunca perder as esperanças dando enfoque

a importância da dificuldade e como o profissional psicomotricista é crucial nesta

empreitada, caminhando junto à criança e a família.

Os capítulos foram divididos da seguinte forma, baseando-se no primeiro a

parte neurológica que envolve o desenvolvimento neuropsicomotor. Já o segundo

enfoca o desenvolvimento neuropsicomotor propriamente dito. O terceiro fala dos

distúrbios, quais os possíveis problemas que acarretam. No quarto fala da relação

do brinquedo com a aprendizagem. Já o quinto mostra a importância do brincar no

desenvolvimento psicomotor. O sexto a educação e reeducação psicomotora.

Fecho o meu trabalho concluindo sobre tudo que foi escrito e estudado.

Metodologia

Este trabalho foi baseado em pesquisas bibliográficas com o intuito de ajudar

a esclarecer um assunto tão rico e de abrangência enorme: O desenvolvimento

neuropsicomotor.

A faixa etária escolhida foi de dois a quatro anos, porém houve a

necessidade de incluir noções dos aspectos de desenvolvimento anteriores a essa

faixa etária.

Sumário

Introdução

Capítulo I

Bases neurológicas

10

Capítulo II

Desenvolvimento Infantil

62

Capítulo III

Distúrbios neuropsicomotores

75

Capitulo IV

A Relação do brinquedo com a aprendizagem

87

Capitulo V

A importância do brincar no desenvolvimento psicomotor

88

Capítulo VI

Educação e reeducação psicomotora

89

Conclusão

96

Bibliografia

97

Índice

98

Introdução

O desenvolvimento neuropsicomotor é de suma importância, merece

especial atenção pois mostra de forma clara como ele acontece quando o

desenvolvimento neurológico e o psicomotor estão interligados, trabalhando

concomitantemente de forma engenhosa e precisa .É algo tão complexo mas que

de forma espetacular acontece em todo ser humano. A criança aos poucos

amadurece neurologicamente, percorrendo diversos caminhos que aos poucos se

unem e eclodem em uma grande descoberta, é como uma viagem deslumbrante.

Qual a importância do desenvolvimento neuropsicomotor em crianças?

Quando alterado, como pode afetá-las?

Como os profissionais podem resolver essas alterações?

Para existir um bom desenvolvimento motor, é necessária a maturação de

alguns tecidos nervosos, aumento em tamanho e complexidade do sistema

nervoso central, além do crescimento de ossos e músculos.

É importante ressaltar que é junto à família que a criança aprende a formar

a base da noção do seu “eu corporal”, isso tudo mediado pelos sentimentos da

criança, por isso nessa fase o apoio é fundamental para que não ocorra reação

negativa e conseqüentemente problemas.

É preciso que a criança possa integrar cada um de seus progressos antes

de adquirir um novo.

Pelo desenvolvimento neuropsicomotor é que ocorre a formação global do

indivíduo, onde a maturação neurológica caminha junto com a descoberta do ser

como um todo e de suas potencialidades. A criança desde seu nascimento

amadurece neurologicamente através das influências externas e experiência

vivida, aos poucos, com o desenvolvimento neuropsicomotor se prepara para fase

pré-escolar que também são ricas em experiências, porém, caso ocorra algum

transtorno ou distúrbio em algum desses momentos, essa maturação será afetada

e conseqüentemente o seu desenvolvimento será alterado, prejudicando assim a

criança na sua vida social e escolar.

É preciso lembrar também que a criança merece nesse momento uma

atenção especial, pois se sente rejeitada pelos colegas e pelo ambiente que vive.

Reintegrá-las a seu meio social é de primordial importância.

Mostrar como é importante o desenvolvimento neuropsicomotor em

crianças nessa fase que antecede o período escolar, onde qualquer deslize

prejudicará todo o desenvolvimento global do indivíduo, influenciando seu futuro

social e escolar.

Esclarecer o assunto para provar que é possível educar e ou reeducar

essas crianças, que por algum motivo ocorrido em seu desenvolvimento

neuropsicomotor, ela foi afetada.

É importante favorecer a criança com oportunidades de perceber que é

capaz de realizar da melhor forma, e dentro dos seus próprios limites.Toda a

experiência vivida em conjunto com a carga emocional organiza-se formando um

comportamento sensório-motor global que é propicio a função de ajustamento

necessária a toda criança.

É necessário um trabalho em conjunto com outros profissionais e

principalmente com a família, pois a maior parte do tempo dessa criança é com a

família.A orientação deve ser feita, e, mostrar sempre como coisas simples como

o brincar são de suma importância.

O lúdico, a imaginação, o carinho e, sobretudo o respeito, são ferramentas

importantíssimas para os terapeutas.

Essa pesquisa abrangerá crianças de uma faixa etária de dois a quatro

anos, pois é a fase do “eu corporal” rica em aquisições e que antecede a préescola.A criança passa do meio familiar para ser introduzida na escola um novo

meio social.Através de pesquisa bibliográfica.

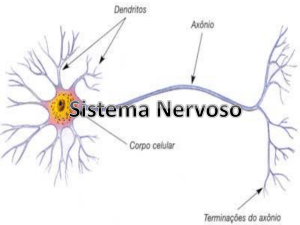

I – Bases neurológicas:

1.1 Formação do sistema nervoso:

Este estudo neurológico é baseado no livro de Roberto Lent,2004,porém

há alguns momentos em que outros autores são citados,neste caso são

identificados quando ocorrer.

Ao iniciar o maravilhoso processo do encontro do espermatozóide com o

óvulo, forma-se o zigoto e iniciam-se as várias etapas de modificações que fará

surgir o embrião.No dia seguinte à fecundação na trompa de falópio, o zigoto sofre

divisões mitóticas chegando a ponto de uma pequena esfera sólida cheia de

células (parece uma amora) que se chama mórula. Esta prossegue sua divisão e,

ao chegar ao útero, surge uma cavidade em seu interior denominada blastocele,

que, a partir de agora, a mórula é oca e será chamada de blástula, que se

implanta na parede do útero. A divisão celular continua, só que agora é mais

localizada em um dos pólos e ao terminar a primeira semana de gravidez a

blástula está bem inserida na parede do útero, passando agora a se chamar

blastocisto. Surge nesta região mais espessa uma nova cavidade chamada

amniótica. Entre esta cavidade e a blastocele, aparece uma estrutura plana em

forma de fita, formada por dois folhetos de células que as separa. Tais folhetos

são denominados de endoderma, o mais interno, e, ectoderma, o mais externo. É

deste último que irá se originar o sistema nervoso. Pode-se dizer que os folhetos

são o embrião na sua forma mais precoce.

Ocorrerá no ectoderma por volta da segunda para terceira semana

gestacional, uma invaginação onde as células aumentam rapidamente e

deslocam-se para um orifício, gerando aí um terceiro folheto entre os dois já

existentes e denominado mesoderma. Este junto com o ectoderma que o cobre,

dando início ao primeiro indicio de formação de um espessamento do ectoderma

que se localiza acima do notocorda, agora chamado neuroectoderma, formando o

sistema nervoso. Esta união faz com que as células se alonguem e fiquem

cilíndricas, surgindo daí a placa neural, onde as células continuam seu processo

mitótico, tornando-se prismáticas e fazendo com que ocorra um dobramento da

placa neural que continua a crescer de forma progressiva, ficando mais espessa,

adquirindo, assim, um sulco longitudinal, denominado sulco neural. Ocorre o

dobramento da placa neural em torno do sulco. Esta placa se fecha sobre si

mesma, dando origem ao tubo neural. Na junção dos lábios do sulco neural

surgem às cristas neurais, que são lâminas longitudinais e seu crescimento se dá

no sentido crânio - caudal. O tubo neural originará o sistema nervoso central e da

crista neural originar-se-á o sistema nervoso periférico.

É importante salientar que, com, um mês de vida, paralelo ao sistema

nervoso, vários órgãos já iniciaram formação.

Quando ocorre o fechamento do tubo neural, ocorre que na extremidade

dele surgem três dilatações como se fossem “bolhas” chamadas vesículas

encefálicas primitivas, devido ao aumento celular no local. Elas são conhecidas

como prosencéfalo (anterior), Mesencéfalo (meio) e robencéfalo (posterior). No

seu interior existe um líquido denominado fluído orgânico que dará origem aos

ventrículos cerebrais e aos canais de comunicação entre eles. No segundo mês o

tubo neural se encurva e as vesículas se subdividem e passam a ser cinco,

ocorrendo a divisão embrionária (didática). O prosencéfalo (anterior) divide-se em

telencéfalo e diencéfalo. O telencéfalo, por sua vez, divide-se em córtex cerebral e

núcleos de base, enquanto que o diencéfalo, não se divide.O mesencéfalo (meio)

também não se divide.O robencéfalo (posterior), se divide em metencéfalo que por

sua vez divide-se em cerebelo e ponte. Do robencéfalo também surge o

mielencéfalo que originará o bulbo. Por trás do mielencéfalo o tubo neural

permanece cilíndrico transformando-se aos poucos na medula espinhal primitiva.

A medula primitiva dará origem à medula espinhal.

As cristas neurais se formam nos dois lados do tubo neural quando ele se

fecha, dando origem à maioria das estruturas do sistema nervoso periférico, além

de outros tecidos como a pele ( melanócitos - células de pigmentação), migram

para outras regiões formando gânglios (espinhais e autonômicos). As células da

glia (bainha de mielina), porção medular da glândula supra-renal.

Mesmo em fases mais adiantadas, permanecem nas extremidades cranial e

caudal do embrião dois pequenos orifícios que são denominados, neuróporo

rostral e neuróporo caudal. São essas últimas partes do sistema nervoso que se

fecham.

O sistema nervoso é dividido em central e periférico, sendo que o central

abrange estruturas dentro do crânio e da coluna vertebral e o periférico abrange

várias estruturas do nosso organismo. É importante frisar que essa divisão é mais

esquemática, pois os nervos e as raízes nervosas para que ocorram conexões

com o sistema nervoso central, penetram no crânio e no canal vertebral, além de

alguns gânglios que se localizam dentro do esqueleto axial (cavidade craniana e

canal vertebral). Tanto um como outro possui células primordiais, chamadas de

neurônios e gliócitos. O primeiro tipo celular é uma

unidade sinalizadora do

sistema nervoso com funções de processamento e transmissão de sinais (

dendritos- antena / axônios – leva as mensagens). A comunicação neuronal é feita

através de sinapses (entre dois neurônios ou entre um neurônio e uma célula

muscular). Ela pode transmitir mensagens entre duas células, bloquear ou até

modificar a informação. É o impulso nervoso o principal sinal de comunicação dos

neurônios. Os neurônios apresentam identidade funcional e são agrupados,

fazendo com que as diferentes funções sejam localizadas em regiões restritas,

onde cada região faz a sua parte, integrando-as.

Já os gliócitos desempenham papel de infra-estrutura (nutrem, sustentam

mecanicamente, controlam o metabolismo, colaboram na construção do tecido

nervoso,

funcionam

como

células

imunitárias),

para

que

os

neurônios

desempenhem o seu papel. Eles são as células neuronais e seu conjunto

recebem o nome de neuroglia.

Cada função é feita por uma determinada parte do sistema nervoso, mas

todas funcionam sincronicamente. Com o passar do tempo o sistema nervoso se

modifica, fazendo com que ele passe por todas as etapas até chegar à sua morte.

Os neurônios, conhecidos como unidades sinalizadoras, especializam-se

gradativamente, respeitando uma seqüência. As células se dividem muitas vezes

até que isso é interrompido, para que migrem a seu destino, adquirindo

características morfológicas, funcionais e químicas, com o objetivo de enviar

axônios e fazer sinapses. O desenvolvimento neural acaba através da eliminação

seletiva dos neurônios, axônios e sinapses excedentes além da mielinização dos

feixes.Quando acontecem as etapas degenerativas, chega-se a um ponto que

ocorre a morte do sistema nervoso, e, aos poucos, ele se degenera, e o cérebro

apresenta dificuldade em sintetizar as substâncias essenciais ao neurônio e

sintetizam substâncias anômalas que ficam no tecido e com isso as deficiências

surgem, o indivíduo envelhece e, por fim, a morte.

No sistema nervoso encontra-se uma unidade processadora de sinais que

recebe o nome de sinapse, é por ela que é feita a transmissão de mensagens

entre o neurônio e a célula. Quando isso ocorre pode haver modificações nesse

caminho, pois o sistema nervoso apresenta grande flexibilidade em suas funções.

Essas unidades podem ser químicas ou elétricas. As elétricas são junções

comunicantes, conhecidas como sincronizadores celulares, sua comunicação é

rápida e de alta fidelidade.As químicas, são

complexas, e, no decorrer do

caminho até à célula, podem modificar as mensagens, quando necessário.

Apresentam

armazenamento

de

substâncias

neurotransmissoras

e

neuromodeladoras que pode influenciar no potencial de ação do neurônio em sua

fase pós – sináptica. O trabalho de processamento da informação no processo

sináptico ocorre de forma integrada e sincrônica: desta forma, a mensagem é

realizada através do axônio do segundo neurônio, para as outras células.

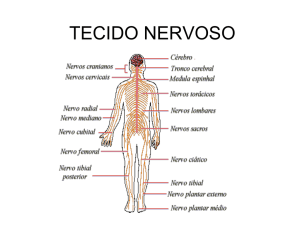

Ao sistema nervoso central pertencem, o encéfalo,que está situado dentro do

crânio neural, a medula, que se localiza dentro do canal vertebral, e estes

(encéfalo + medula) juntos, constituem o neuro-eixo.

Os nervos são cordões esbranquiçados que unem o SNC aos órgãos

periféricos. Se esta união é feita com o encéfalo, os nervos são ditos cranianos: se

esta união é feita com a medula, são ditos espinhais.

Em alguns nervos existem dilatações constituídas de corpos de neurônios,

que se denominam gânglios. Tais gânglios podem ser sensitivos ou motores

viscerais do sistema nervoso autônomo.

Os nervos são constituídos de fibras e nas suas extremidades situam-se

terminações nervosas que, funcionalmente, são sensitivas ou aferentes e motoras

ou eferentes.

cérebro

Encéfalo

cerebelo

tronco encefálico

mesencéfalo

ponte

SNC

bulbo

Sistema nervoso

Medula espinhal

espinhais

Nervos

SNP

gânglios

cranianos

terminações nervosas

Fonte: Angelo Machado,p11,1991

Já foi visto anteriormente, a divisão do sistema nervoso, baseados em sua

anatomia, agora será visto baseado em critérios funcionais, e posteriormente em

sua segmentação.

Com base nesses critérios funcionais ele se divide em somático ou visceral.

O somático apresenta componentes aferentes e eferentes. Os aferentes levam

aos centros nervosos impulsos originados em receptores periféricos, informandoos sobre o que se passa no meio ambiente, já o eferente leva aos músculos

estriados esqueléticos, o comando dos centros nervosos, resultando em

movimentos voluntários.

O visceral está relacionado com a inervação e controle das estruturas

viscerais. É importante, pois mantêm a constância do meio interno e se divide

também em aferente e eferente. O componente aferente leva os impulsos

nervosos originados dos visceroceptores a áreas específicas do sistema nervoso.

Já o componente eferente leva os impulsos originados em certos centros nervosos

até às vísceras que terminam em glândulas, músculos lisos ou músculo cardíaco.

Esse componente é denominado sistema nervoso autônomo e pode ser

subdividido em simpático e parassimpático, de acordo com vários critérios.

aferente

Sistema nervoso somático

Divisão Funcional

eferente

do Sistema

aferente

Nervoso

Sistema nervoso visceral

eferente (SNA)→simpático

parassimpático

Fonte: Ângelo Machado, p 13,1991

Há também uma outra divisão do sistema nervoso. Sua divisão acontece

quanto a sua segmentação, que pode ser supra-segmentar e segmentar. Esta

divisão é evidenciada pelas conexões com os nervos. Ao sistema nervoso

segmentar pertence todo o sistema nervoso periférico e parte do sistema nervoso

central que é a medula espinhal e o tronco encefálico, pois estão em contato direto

com os nervos típicos. O sistema nervoso supra-segmentar engloba a outra parte

do sistema nervoso central, ou seja, o cérebro e o cerebelo. Nota-se também que

as comunicações ente o sistema nervoso supra-segmentar e os órgãos

periféricos, receptores e efetuadores, se fazem através do sistema nervoso

segmentar. No entanto pode-se classificar os arcos reflexos em supra

segmentares, quando o componente aferente se liga ao eferente no sistema

nervoso supra segmentar, e segmentares quando isto ocorre também no sistema

nervoso segmentar.

Conhecendo-se a divisão do SNC pode-se falar de uma forma geral, em

sua organização morfofuncional.

Os neurônios sensitivos conduzem ao sistema nervoso segmentar os

impulsos nervosos que foram originados em receptores situados na superfície (Ex.

: pele), ou no interior do animal. Os prolongamentos centrais destes neurônios

ligam-se diretamente (reflexos simples) por meio de neurônios de associação aos

neurônios motores (somáticos/ viscerais), os quais levam impulsos a músculos ou

a glândulas, formando-se assim arcos reflexos monosinápticos ou polisinápticos.

Os neurônios sensitivos ligam-se rapidamente aos neurônios de associação

situados no sistema nervoso segmentar, levando o impulso ao cérebro onde é

interpretado, tornando-se consciente e enviando uma resposta (Ex.: dor).

As fibras que levam ao sistema nervoso supra-segmentar as informações

recebidas no sistema nervoso segmentar constituem as grandes vias ascendentes

do sistema nervoso.

Em virtude da informação que recebeu, os neurônios de associação do seu

córtex cerebral enviam uma “ordem” através das fibras descendentes aos

neurônios motores situados no sistema nervoso segmentar que retransmitem a

ordem aos músculos que comandam, para que o ato seja realizado.

A coordenação destes movimentos é feita pelo cérebro, que recebe por

meio do sistema nervoso segmentar, informações sobre o grau de contração dos

músculos e envia por meio de vias descendentes complexas, impulsos capazes de

coordenar a resposta motora.

O sistema nervoso apresenta capacidade de se adaptar, principalmente os

neurônios em relação ao meio externo que cerca esse indivíduo. A isso se dá o

nome de neuroplasticidade ou plasticidade. É um processo que pode variar desde

respostas de lesões destrutivas até pequenas alterações de memória, além de

outras. Ela é maior durante o desenvolvimento e se esvai conforme o indivíduo se

torna adulto, sem acabar.Os tipos são vários, dentre elas tem-se a regeneração

axônica, sinaptica, dendrítica e somática. Quando se fala em regeneração quer se

dizer recrescimento de axônios lesados o que acontece mais no sistema nervoso

periférico que são ajudados pelos gliócitos, porém é no sistema nervoso central

que esse processo é interrompido, pela glia, que produz a mielina. A regeneração

axônica é que reorganiza a distribuição em resposta aos estímulos do meio, já a

sináptica é a base celular e molecular de alguns tipos de memória e é por ela que

ocorre o aumento da eficácia da transmissão, no caso da dendrítica é ela que

reorganiza sua morfologia de acordo com o estímulo do meio, acontece nos

troncos, ramos e espinhas dendriticas, no caso dos adultos só na espinha

dendrítica, que é a sede das estruturas da plasticidade sináptica, e por fim a

somática que regula a proliferação ou a morte de células nervosas. Este fato só

acontece no sistema nervoso central embrionário, que é capaz de proliferação e

não responde ao meio, porém há regiões do sistema nervoso central adulto que

tem a capacidade de responder pela substituição do neurônio que morre.

É importante saber que na neuroplasticidade, nem sempre é

compensatória, pois as transformações neuronais que respondem ao meio, podem

não restabelecer funções perdidas, podendo levar a funções patológicas. Os

estudos continuam, pois ainda falta esclarecer muitas coisas.

1.1.1 Nervos Cranianos

1.1.1.1 Sensibilidade

No indivíduo existem receptores sensoriais, que traduzem a informação do meio

ambiente para o sistema nervoso, através dos sentidos do ser humano, que não

se restringe à visão, à audição, à sensibilidade corporal, à olfação e à gustação. O

nosso cérebro é capaz de perceber muito além, sem que o ser humano se dê

conta (movimentos viscerais, temperatura do sangue, posição espacial, etc...).

Qualquer informação é recebida e processada pelo sistema nervoso de forma

contínua, sobre a posição e o movimento das partes do corpo, e de forma

globalizada sobre as condições das vísceras, textura de objetos, sua forma e

temperatura, além da situação dos tecidos. Tudo isso é selecionado filtrado e

encaminhado às regiões neuronais destinadas a que sejam usados quando

necessárias, ou seja, é a percepção de informações sensitivas que se dá através

de um processamento neural, onde gera reconhecimentos do mundo em que o

indivíduo habita. Essa sensibilidade geral do corpo é designada de somestesia, e

está composta de várias submodalidades, onde as que se destacam são o tato, a

propriocepção, a termosensibilidade e a dor.

Segundo dados colhidos de diversos autores, é importante frisar que não

existe separação entre a sensibilidade ou inervação aferente e a motricidade ou

inervação eferente, pois, ambas estão intimamente interligadas, constituindo uma

estreita unidade biológica.

Para iniciar esse assunto é necessário entender o que são nervos. São

cordões esbranquiçados, constituídos por feixes de fibras nervosas que são

reforçados por tecido conjuntivo, unindo o sistema nervoso central aos órgãos

periféricos. Estes nervos podem ser espinhais, se a união for feita com a medula

e, cranianos, se esta união for feita com o encéfalo. Sua função se baseia na

condução de impulsos nervosos do sistema nervoso central para a periferia

(impulso eferente) e da periferia para o SNC (impulsos aferentes), através de suas

fibras. Essas fibras nervosas que constituem os nervos são em geral mielínicas

com neurilema, com algumas exceções.

Os

nervos

são

muito

vascularizados,

onde

são

percorridos

longitudinalmente por vasos que se anastomosam. Os nervos são quase

totalmente desprovidos de sensibilidade. Se um nervo é estimulado ao longo do

seu trajeto, a sensação é geralmente, dolorosa, não no ponto estimulado, mas no

território sensitivo que ele inerva.

Durante o caminho percorrido esses nervos se bifurcam ou então se

anastomosam. Porém, não é o caso das fibras nervosas e sim de um

reagrupamento de fibras que passam a constituir dois nervos ou então que se

separam de um nervo para seguir outro.

Sabe-se que os nervos espinhais originam-se na medula e os cranianos no

encéfalo. Ocorre diferenças em um nervo de origem real (corresponde ao local

onde estão localizados os corpos dos neurônios que constituem os nervos) e um

de origem aparente (corresponde a ponto de emergência ou entrada do nervo na

superfície do sistema nervoso central).

A condução de impulsos nervosos sensitivos ou aferentes acontece nos

nervos através de prolongamentos periféricos dos neurônios sensitivos. O corpo

desses neurônios sensitivos se localiza nos gânglios das raízes dorsais dos

nervos espinhais e nos gânglios de alguns nervos cranianos. Estas células

(pseudo-unipolares), possuem um segmento periférico que se liga ao receptor e

um seguimento central que se liga a neurônios da medula ou do tronco encefálico.

O impulso nervoso é conduzido pelo prolongamento periférico, e este é

morfologicamente um axônio, sendo, pois, funcionalmente um dendrito. Já o

prolongamento central é um axônio no sentido morfológico e funcional uma vez

que conduz centrifugamente. Esses impulsos nervosos sensitivos são conduzidos

do prolongamento periférico para o central não passando pelo corpo celular. Já os

impulsos nervosos motores são conduzidos do corpo celular para o efetuador.

Pode-se estimular experimentalmente um nervo isolado dependendo

apenas da extremidade estimulada. Essa velocidade de condução nas fibras

nervosas depende do calibre da fibra. Essas fibras se subdividem em ABC

(grande, médio e pequeno calibre).

Ocorre muito frequentemente com os nervos periféricos, traumatismos

devido a esmagamentos ou secções que geram conseqüências ,como perda ou

diminuição da sensibilidade e da motricidade no território inervado. A conduta

cirúrgica que deve ser aplicada deve ser orientada pelos fenômenos ocorridos Isto

é muito importante para o médico.

São muito intensas as alterações do corpo, ocasionando a desintegração

do neurônio. A recuperação ocorre na maioria dos casos.

Ocorre recuperação funcional completa, às vezes, com maior intensidade, e

outros, com menor intensidade, quando ocorre reinervação dentro de algum

tempo. Embora seja recomendado que a sutura feita no nervo lesado, seja

precoce, ocorrem êxitos mesmo em lesões antigas.

As terminações nervosas podem ser complexas, ou não, e localizam-se na

extremidade periférica das fibras nervosas dos nervos. Dividem-se em sensitivas

ou aferentes, onde encontramos os receptores.,e, motoras ou eferentes.

Tais terminações sensitivas se forem estimulados adequadamente, através

de energia, geram um impulso nervoso; este, percorre a fibra, sendo levado ao

SNC, chegando a áreas específicas do cérebro onde é decodificado, gerando as

diversas formas de sensibilidade.

São as terminações nervosas motoras que fazem a ligação entre as fibras e

o músculo.

Para que o impulso nervoso chegue ao seu destino e desencadeie as

diversas formas de sensibilidade, existe um elemento de fundamental importância,

o receptor que é uma terminação nervosa sensível ao estímulo que identifica a via,

ou seja, existe um receptor para cada tipo de sensibilidade. Quando este receptor

é conectado, por meio de fibras às áreas específicas do córtex, ocorre à

discriminação sensorial, acontecendo algumas exceções com os receptores

cutâneos.

A área de projeção cortical é localizada no córtex cerebral ou córtex

cerebelar. Se esta área se localiza no córtex cerebral, a via nos fará permitir a

distinção dos diversos tipos de sensibilidade (consciente), é formado por três

neurônios se esta área for no córtex cerebelar. Neste caso não determina

qualquer manifestação sensorial e produz uma função primordial de integração

motora (inconsciente) formada por dois neurônios.

Como já foi visto, o caminho que é seguido pelo impulso nervoso quando

chega ao cérebro, é interpretado, resultando nas diferentes formas de

sensibilidade. As vias que as conduzem são bi ou trineurais e possuem receptores

específicos, terminações e vias próprias onde é necessário o conhecimento

semiológico para que se possa avaliar.

Assim sendo, as principais terminações nervosas encapsuladas serão

mostradas a seguir.

→ Corpúsculo de Krause

Localização: principalmente na derme no conjuntivo e na mucosa dos

órgãos genitais externos.

Função: receptores do frio

→ Corpúsculo de Meissner

Localização: mais abundantes nas papilas dérmicas da pele espessa

das mãos e dos pés.

Função: receptores do tato (principalmente o epicrítico)

→ Corpúsculo de Vater - Paccini

Localização:

distribuição

ampla

ocorrendo

no

tecido

celular

subcutâneo das mãos e dos pés ou mesmo em territórios mais profundos

(peritônio, cápsula de vários tendões, septos intermusculares, periósteo etc)

Função: sensibilidade proprioceptiva

→ Corpúsculo de Ruffini

Localização: distribuição igual dos anteriores

Função: receptores de calor

Dentro da submodalidade do tato e das fibras proprioceptivas, existem

subsistemas chamados de sistema epicrítico (é preciso, rápido, discriminativo, e

tem representação espacial), com funções discriminativas, e precisão sensorial

(acuidade), além do sistema protopático (grosseiro, lento e impreciso), com

funções de termosensibilidade, dor e sensibilidade grosseira do tato (menos

discriminativo e menos preciso).

A somestesia no sistema nervoso central, na sua maioria é contralateral,

onde o hemisfério esquerdo recebe informações do lado direito do corpo e viceversa.Esta informação é interpretada e direcionada ao tálamo, onde os axônios

(neurônio de terceira ordem) conduzem a mensagem para as regiões

somestésicas do córtex cerebral.Já as fibras proprioceptivas secundárias

permanecem no mesmo lado, se direcionando ao cerebelo, onde localizam os

neurônios de terceira ordem, formando circuitos intracerebelares, não projetando

as áreas do córtex. Encontram-se também fibras nociceptivas de segunda ordem

que se conectam com o tronco encefálico, iniciando sinapses que levam a

informação dolorosa a várias áreas cerebrais.

No tato, os receptores situam-se na cabeça e abaixo dela. Os primeiros

ligam-se a fibras que formam alguns dos nervos cranianos, principalmente o V par

(trigêmeo) que passa pelo sistema nervoso central, no tronco encefálico. Já os

que ficam abaixo, se juntam às fibras nervosas que formam os nervos espinhais e

penetram no sistema nervoso central pelas raízes dorsais da medula.O tato se

desenvolve por volta do segundo mês.

O epicrítico apresenta duas submodalidades, o tato fino e a propriocepção

consciente, com receptores localizados na pele e mucosas (tato) e nos músculos e

articulações (propriocepção). Neurônios primários (gânglios periféricos), neurônios

de segunda ordem (tronco encefálico do mesmo lado), neurônios de terceira

ordem (tálamo somestésico do lado oposto), neurônios de quarta ordem (giro póscentral do córtex cerebral).

O protopático produz a termosensibilidade e a dor. Os receptores são

situados na pele e mucosas e tecidos do corpo menos o nervoso, na

termosensibilidade. Os neurônios primários nos gânglios periféricos, já os de

segunda ordem ficam geralmente na medula, no cruzamento de linha média e os

de terceira ordem ficam no tálamo no lado oposto, e os de quarta ordem, no

córtex. A termosensibilidade se dá também de forma consciente e inconsciente e

são os mesmos receptores que atuam para ambos. Pelo primeiro componente

percebe-se a temperatura do ambiente organizando o comportamento humano

para a situação. Apresenta também termoreceptores nas paredes das vísceras

digestivas e respiratórias. O inconsciente e o consciente se diferem, pois, os

receptores da pele e das vísceras, fazem uso de receptores especiais situados no

sistema circulatório e no cérebro, formulando as respostas vegetativas (tremer de

frio).São processos primordiais para que a temperatura ideal seja mantida em

equilíbrio.(Roberto Lent, 2004)

Na dor, as fibras terminam na formação reticular e em outros núcleos do

tronco encefálico.A dor apresenta uma particularidade, pois é ela que faz a

proteção e sobrevivência do ser, apresentando também mecanismos analgésicos

endógenos. É ela que nos limita em proteção do organismo e também nos avisa

de qualquer estímulo externo que cause lesão ao mesmo.Os receptores da dor

estão distribuídos em todos os tecidos do organismo, exceto no sistema nervoso

central (tecido nervoso) (Roberto Lent,2004).

Outra submodalidade importante é a propriocepção, pois é através dela que

se tem noção da posição das partes do corpo em vários momentos. Percebem-se

também os movimentos das partes do corpo e dele como um todo.Ela apresenta,

além de um componente consciente, outro inconsciente que participa do controle

da motricidade.As informações são encaminhadas ao córtex através dos

receptores musculares e articulares, tornando-se conscientes e se ajustando às

diversas situações, às posições do corpo e seus movimentos (Roberto Lent,2004).

A visão também é muito importante, esta é codificada pelo processo visual,

indo por vias paralelas da retina ao tálamo e por fim ao córtex. É esse percurso

que permite ao ser humano olhar e através desse processo, identificar, codificar e

traduzir o estímulo visual. A maturação ocorre por volta do oitavo mês.

No cérebro apresenta-se de forma às vezes mais claras, ou nem tanto,

dependendo de sua função. Um mapa que representa todo o nosso corpo, recebe

o nome

de somatotopia. Cientificamente seria a representação da superfície

cutânea ou do interior do corpo, nas vias e núcleos somestésicos (Roberto

Lent,2004).

→ Terminações livres

Função: receptores de dor

Os nervos espinhais são responsáveis pela inervação do tronco, dos

membros e parte da cabeça. São em número de 31 pares de seguimentos

medulares. Se divide em:

- 08 pares de nervos cervicais

- 12 pares de nervos torácicos

- 05 pares de nervos lombares

- 05 pares de nervos sacrais

- 01 par de nervos coccígeno

Cada nervo é formado pela união das raízes dorsal e ventral ou ligam-se

aos sulcos lateral posterior e lateral anterior da medula através de filamentos

radiculares.

Na raiz dorsal está o gânglio espinhal onde fica os corpos do neurônio

sensitivo pseudo-unipolares, cujos prolongamentos central e periférico formam a

raiz.

A raiz ventral se forma por axônios que se originam em neurônios situados

nas colunas anterior e lateral da medula. Da raiz dorsal sensitiva com a raiz

ventral motora forma-se o tronco do nervo espinhal. Funcionalmente é misto.

O nervo trigêmeo possui uma raiz sensitiva e outra motora, além de três

ramos, o nervo oftálmico, o maxilar e o mandibular controlando a sensibilidade

somática geral de grande parte da cabeça das fibras aferentes somáticas gerais

que geram impulsos extereoceptivos e proprioceptivos.

No caso da sensibilidade consciente dividiremos em 3 neurônios:

Neurônio I

Localização: fora do SNC, em um gânglio sensitivo.

Neurônio II

Localização: coluna posterior da medula ou em núcleos do tronco

encefálico (exceções vias ópticas e olfatória).

Neurônio III

Localização: tálamo

* * Via temperatura e dor

São vias que penetram no SNC através dos nervos espinhais.

Os receptores do frio, do calor e da temperatura são respectivamente

os corpúsculos de Krause, Ruffini e as terminações nervosas livres. Dividiu-se as

vias em:

Neurônio I

Localização: gânglios espinhais, situados nas raízes dorsais.

Neurônio II

Localização: coluna posterior

Neurônio III

Localização: núcleo ventral póstero lateral do tálamo.

É através dessa via que chegam ao córtex cerebral os impulsos nervosos

mandados pelos receptores térmicos e dolorosos que se localizam no tronco e nos

membros.

Em nível talâmico estes impulsos se tornam conscientes.

* * Via de pressão e tato protopático

Já se conhece os receptores de pressão que é o Corpúsculo de Vater Paccini, o do tato que é o de Meissner e as ramificações dos axônios em torno dos

folículos pilosos. Para entender melhor o processo dividiu-se em 3 neurônios:

Neurônio I

Localização; gânglios espinhais situados nas raízes dorsais.

Neurônio II

Localização: coluna posterior da medula.

Constitui o tracto espino talâmico anterior.

Neurônio III

Localização: núcleo ventral póstero lateral do tálamo, que chega ao

córtex, impulsos originados nos receptores de pressão e de tato que se localizam

no tronco e nos membros, tornando-se consciente a nível talâmico.

* * Via de propriocepção consciente e tato epicrítico.

Já os responsáveis pela propriocepção consciente são terminações

nervosas complexas situadas nos tendões ligamentos e cápsulas articulares,

dividem-se em 3 neurônios:

Neurônio I

Localização: gânglios espinhais

Neurônio II

Localização: núcleos grácil e cuneiforme do bulbo.

Neurônio III

Localização: situado no núcleo ventral póstero lateral do tálamo.

É através dessa via que chegam os impulsos ao córtex que são

responsáveis pelo tato epicrítico, a propriocepção consciente ou sinestesia e a

sensibilidade vibratória. O tato epicrítico e a propriocepção permitem ao indivíduo

a diferença consciente de dois pontos e reconhecimento da forma tamanho dos

objetos (estereognosia). Tais impulsos só se tornam conscientes em nível cortical.

* * Via da propriocepção consciente

Sabe-se que os receptores são fusos neuromusculares e órgãos

neurotendinosos situados nos músculos e tendões. Divide-se em 2 neurônios:

Neurônio I

Localização: gânglios espinhais situados nas raízes dorsais.

Tais neurônios podem se localizar em três vias diferentes até o

cerebelo.

Neurônio II

1ª parte:

Localização: núcleo torácico ou dorsal.

2ª parte:

Localização: base da coluna posterior e substância cinzenta

intermédia central.

3ª parte:

Localização: núcleo cuneiforme, acessório do bulbo, aí chegam os

impulsos proprioceptivos do pescoço e membros superiores.

* * Vias da sensibilidade visceral

É uma terminação nervosa livre. Embora exista, também, corpúsculo de

Vater-Paccini na cápsula de algumas vísceras.

O que interessa são os que atingem os níveis mais altos de nervo e se

tornam conscientes, pois está relacionado com a dor visceral.

* * Vias trigeminais

A sensibilidade somática geral da cabeça penetra no tronco encefálico

pelos nervos V, VII, IX e X sendo que o mais importante é o trigêmeo.

Os demais só inervam um pequeno território sensitivo, situado no pavilhão

auditivo e no meato acústico externo.

A via trigeminal se divide em:

* Extereoceptiva

Receptores são idênticos aos das vias medulares de temperatura,

dor, pressão e tato.

Neurônio I

Localização: gânglios sensitivos anexos aos nervos V, VII, IX e X.

- Gânglio trigeminal (V)

- Gânglio geniculado (VII)

- Gânglio superior do glossofaríngeo

- Gânglio superior do vago

Neurônio II

Localização: núcleo do tracto espinhal ou no núcleo sensitivo

principal do trigêmeo.

No primeiro caso, levam impulsos de tato discriminativo (epicrítico).

No segundo caso levam impulsos de temperatura e dor e no terceiro relacionamse no trato protopático e pressão. Nos casos de cirurgia irá depender do que for

seccionado.

Neurônio III

Localização: núcleo ventral póstero medial do tálamo.

* Proprioceptiva

Localização: no núcleo do tracto mesencefálico.

Possui os mesmos valores funcionais das células ganglionares. São

neurônios idênticos aos glanglionares.

Prolongamento periférico: liga-se aos fusos neuromusculares situados na

musculatura mastigadora, mímica e língua e é ligado a receptores na área de

articulação temporo - mandibular e nos dentes, nos quais geram informações

sobre a posição da mandíbula e força da mordida.

Prolongamento central: estabelece sinapse com neurônios do núcleo motor

do V. formando-se arcos reflexos simples como o reflexo mandibular.

Outros levam impulsos proprioceptivos inconscientes ao cerebelo. Uma

outra parte faz sinápse no núcleo sensitivo principal de onde os impulsos

proprioceptivos conscientes através do lemnisco trigeminal vão para o tálamo e de

lá para o córtex.

* * Vias Gustativas

Oportunamente, poderão surgir o corpúsculo, na língua e epiglote.

Os impulsos que se originam nos corpúsculos situados em 2/3 anteriores da

língua após o trajeto periférico pelos nervos lingual e a corda do tímpano chegam

ao SNC pelos nervos intermediários (VII par). Já os impulsos situados em 1/3

posteriores da língua e os da epiglote penetram no SNC, pelo glossofaríngeo e

vago. Dividem-se em 3 neurônios, sendo que o 1º se localiza nos gânglios

geniculado (inferior do IX) e o 2º se localiza no núcleo do tracto solitário e o 3º no

tálamo, no núcleo ventral póstero medial.O órgão receptor é a cavidade oral, além

das fibras aferentes dos três nervos cranianos, que se ligam ao tracto solitário no

tronco encefálico, distribuindo a informação para o tálamo, o córtex ou regiões

interessadas.Pela gustação, percebem-se sabores (doce, azedo, salgado e

amargo).

* * Via Olfatória

Os receptores são os cílios olfatórios das vesículas olfatórias, se divide em

2 neurônios. O 1º são as próprias células olfatórias e se localizam na mucosa

olfatória. O 2º são células mitrais que constituem os glomérulos olfatórios.

A olfação é um sistema por onde se percebe diferentes substâncias que

atinge o ser humano através do ar. É por esse sistema que se identifica vários

odores agradáveis, ou não. É pelo nariz que se inicia o processo, depois pelo

bulbo olfatório, o córtex piriforme, amígdalas, além de outras estruturas.Após o

odor percorrer esse caminho ele é traduzido em padrões de impulsos que são

reconhecidos através das regiões corticais.

* * Via Auditiva

Os receptores se localizam no órgão espiral (di Corti) situados na

cóclea do ouvido interno e divide-se em 4 neurônios.

O 1º localiza-se no gânglio espiral, situado na cóclea. O 2º se situa nos

núcleos cocleares dorsal e ventral. O 3º localiza-se no colículo inferior e o 4º no

corpo geniculado medial.

A audição é uma importante modalidade sensorial, pois é através dela que

os seres percebem estímulos sonoros do meio externo, codificando e traduzindo

para uma boa relação com o mundo.A maturação ocorre no sétimo mês.

* * Vias vestibulares conscientes e inconscientes

Os receptores, assim como os neurônios, se localizam na retina e

posteriormente na íris. A maturação ocorre no quarto mês.

Classificação:

S

Inconsciente

E

N

Especial

S

(sensorial)

I

visão, audição

olfato, gustação

Consciente

B

tátil

I

Geral → Extereoceptiva dolorosa

L

↓

térmica

I

Proprioceptiva tato epicrítico

D

sensibilidade vibratória

A

estereognosia

D

barestesia

E

dor profunda

noções de posição segmentar

Objetiva: Qualidade e intensidade das percepções após estímulos sensitivos.

Subjetiva: Dados colhidos na história relatada pelo paciente.

As vias da sensibilidade levam os estímulos essenciais ao cérebro,

proporcionando, ao indivíduo acometido, maiores chances de recuperação.

São os nervos cranianos que fazem conexão com o encéfalo, somente os

nervos olfatórios e ópticos que se ligam ao telencéfalo e ao diencéfalo.

Os doze pares de nervos cranianos serão descritos abaixo:

1º par: olfatório

Função: olfato

Origem aparente no encéfalo: bulbo olfatório

Origem aparente no crânio: lâmina crivosa do osso etmóide.

* É um nervo exclusivamente sensitivo e suas fibras são classificadas como

aferentes viscerais especiais.

2º par: óptico

Função: conduz impulsos visuais

Origem aparente no encéfalo: quiasma óptico

Origem aparente no crânio: canal óptico

* É um nervo exclusivamente sensitivo e suas fibras são classificadas em

aferentes somáticas especiais.

3º par: oculomotor

Função: controla a musculatura extrínseca do olho exceto o reto lateral e o

oblíquo, controla o eiliar e esfinceter da pupila (parassimpático).

Origem aparente no encéfalo sulco medial do pedúnculo cerebral.

Origem aparente no crânio: fissura orbital superior.

* É um nervo motor e suas fibras são classificadas em eferentes somáticas

e eferentes viscerais gerais.

4º par: nervo troclear

Função: controla o músculo oblíquo superior (motor)

Origem aparente no encéfalo: véu medular superior

Origem aparente no crânio: fissura orbital superior.

* É um nervo motor.

5º par: trigêmeo

Origem real: medula

Origem aparente: ponte

* É um nervo misto sendo o componente sensitivo consideravelmente

maior.

Divide-se em 3 ramos:

⇒ Ramo oftálmico (sensitivo): inerva parte superior da face (testa, nariz,

olhos, córnea, meninge e parte da mucosa nasal)

⇒ Ramo médio ou maxilar (sensitivo): inerva o maxilar, dentes superiores,

lábio superior e a mucosa nasal.

⇒ Ramo mandibular: É motor e sensitivo:

Motor → Inerva os músculos da mastigação

Sensitivo → Mandíbula, lábio inferior, língua, mucosa oral, dentes inferiores,

queixo, meninges e parte do pavilhão auricular.

6º par: Abducente

Origem aparente no encéfalo: sulco bulbo-pontino.

Origem aparente no crânio: fissura orbital superior

* As fibras que o inerva são eferentes somáticas e é um nervo com função

motora e inerva o músculo reto lateral.

7º par: Facial

Origem real: ponte

Origem aparente: Sulco bulbo-pontino

Função sensitiva: conduto auditivo externo

Função motora: responsável pelos músculos da mímica facial, exceto o

elevador da pálpebra.

Função sensorial: gustação de 2/3 anterior da língua.

8º par: nervo vestíbulo coclear

Função sensitiva (vestibular + coclear) conduz impulsos nervosos

relacionados com a audição. Originados no órgão de Corti.

Origem aparente no encéfalo: sulco bulbo pontino

Origem aparente do crânio: penetra no osso temporal pelo meato acústico

interno, mas não sai do crânio.

* Possuem fibras aferentes somáticas especiais.

9º par: Glossofaríngeo

Origem real: Bulbo

Origem aparente: Bulbo

Função sensitiva: sensibilidade da faringe

Função motora: músculo da faringe

Função sensorial: gustação de terço posterior da língua.

É um nervo misto

10º par: Vago ou pneumogástrico

Origem real: Bulbo

Origem aparente: Bulbo

Função sensitiva: faringe, laringe, esôfago, órgãos torácicos e abdominais.

Função motora; musculatura da faringe e laringe (deglutição - fonação)

Função vegetativa: vísceras torácicas e abdominais.

A paralisia do nervo vago, leva rapidamente a morte.

11º par: Espinhal ou acessório

Origem real: Bulbo

Origem aparente: Bulbo

* Formado por duas raízes motoras uma sai do bulbo e a outra da medula

Raiz espinhal: Inerva os músculos esternocleidomastoideo (músculo lateral do

pescoço) e o trapézio (músculo das costas).

Raiz bulbar; Deglutição e fonação.

12º par: Hipoglosso

Origem real: Bulbo

Origem aparente: Bulbo

Inerva a musculatura da língua.

Lesão: paralisia total ou parcial da língua.

1.1.2 Tronco cerebral

É constituído pelo bulbo (mielencéfalo) pela ponte (metencéfalo) e pelo

mesencéfalo. O conjunto formado pelo bulbo e pela ponte também é conhecido

como robencéfalo.

É dele que se originam os nervos cranianos.

Sua localização é entre a medula e o diencéfalo, situando-se ventralmente

no cerebelo. É constituído de corpos de neurônios que se agrupam em núcleos e

fibras nervosas, que se agrupam em feixes chamados tractos, fascículos ou

lemniscos.

Vai desde o ponto de decussação dos feixes para cima, até o nível dos

feixes ópticos.

Muitos dos núcleos do tronco recebem ou emitem fibras nervosas que

entram na constituição dos nervos cranianos. Dos 12 pares de nervos, 10 fazem

conexão no tronco. É importante identificar esses nervos e sua emergência do

tronco para que se possa entender melhor o sistema nervoso.

O bulbo ou medula oblonga possui a forma de um tronco de cone, cuja

extremidade menor continua caudalmente com a medula espinhal. Por não haver

uma demarcação nítida entre a medula e o bulbo, o limite considerado entre eles

está em plano horizontal que passa acima do filamento radicular, mais cranial do

primeiro nervo cervical, ao nível do forame magno do osso occipital. O limite

superior do bulbo é o sulco bulbo pontino, que corresponde a margem inferior da

ponte. A parte superior e delimitada por sulcos que continuam com os sulcos da

medula. Estes delimitam também áreas ventral e dorsal do bulbo. A fissura

mediana anterior termina no forame cego (depressão), de cada lado existe uma

pirâmide formada por um feixe de fibras nervosas descendentes que ligam as

áreas motoras do cérebro aos neurônios motores da medula e que é conhecido

como tracto córtico-espinhal.Entre os sulcos será encontrada a área lateral do

bulbo que é chamada de oliva (eminência oval) que é formada por substância

cinzenta (núcleo olivar inferior). Em sua parte ventral a oliva, emerge do sulco

lateral anterior, filamentos radiculares que se unem para formar os nervos

glossofaríngeo e vago além do bullar do nervo acessório (XI par) que se une a raiz

espinhal, proveniente da medula.

Em sua parte mediana, encontra-se a porção fechada do bulbo, que é

percorrido por um canal, que é a continuação do canal central da medula, que se

abre para formar o IV ventrículo, cujo assoalho é constituído em parte pela porção

aberta do bulbo. Entre o sulco mediano posterior e o sulco lateral posterior se

encontra a área posterior do bulbo, que é a continuação do funículo posterior da

medula e se divide em fascículo grácil e fascículo cuneiforme pelo sulco

intermédio posterior. Estes fascículos são constituídos por fibras ascendentes,

provenientes da medula, que terminam em duas massas de substância cinzenta,

os núcleos grácil e cuneiforme, onde, determinam o aparecimento de dois

tubérculos.

Depois de surgir IV ventrículo, esses tubérculos se afastam lateralmente e

sobem com o pedúnculo cerebelar inferior, que é formado por um grosso feixe de

fibras que fletem-se dorsalmente para penetrar no cerebelo.

A ponte, que se localiza entre o bulbo e o mesencéfalo, está situada

ventralmente ao cerebelo e fica sobre a parte basilar do osso occipital e o dorso

da cela túrcica do esfenóide.

Foi assim denominada por Varolio, porque estabelece a ligação anterior

entre os dois hemisférios cerebelares, formando uma ponte sobre o IV ventrículo.

Apresenta estriação transversal devido a seus numerosos feixes de fibras

transversais que a percorrem. Tais fibras convergem de cada lado formando o

pedúnculo cerebelar médio, que penetra no hemisfério cerebelar correspondente.

O nervo trigêmeo é considerado o limite entre a ponte e o pedúnculo

cerebelar médio. Esta emergência se faz por duas raízes, a raiz sensitiva do nervo

trigêmeo e a raiz motora do nervo trigêmeo.

Ventralmente encontra-se o sulco basilar que geralmente aloja a artéria

basilar. Essa parte é separada do bulbo pelo sulco bulbo pontino, de onde surgem

de cada lado a partir da linha mediana o VI, VII e VIII pares cranianos.

O nervo abducente emerge após a ponte, já o vestíbulo coclear surge

lateralmente próximo a um pequeno lóbulo do cerebelo, chamado flóculo e o nervo

facial surge medialmente ao vestíbulo coclear, com o qual mantém relações bem

próximas. Entre os dois (VIII e VII) surge o nervo intermédio que é a raiz sensitiva

do facial.

O mesencéfalo localiza-se entre a ponte e o cérebro, do qual é separado

por um plano que liga os corpos mamilares, pertencentes ao diencéfalo, à

comissura posterior. Pelo mesencéfalo passa um estreito canal que é demoninado

os aquedutos cerebrais, que une o III e IV ventrículo. Dorsalmente encontra-se o

tacto do mesencéfalo, ventralmente encontram-se dois pedúnculos cerebrais, que

são compostos de duas partes, uma é o tegmento (celular) e a outra é a base.

Sabe-se que entre essas duas partes têm-se uma

substância negra que é

formada por neurônios que contém melanina. Existe sulcos que são denominados

sulco lateral do mesencéfalo, sulco medial do pedúnculo cerebral, são eles que

marcam na superfície o limite entre base e tegmento do pedúnculo cerebral. Do

sulco medial, emerge o nervo oculomotor.

Encontra-se no tecto do mesencéfalo, em vista dorsal quatro eminências

arredondadas chamadas de colículos superiores e inferiores que são separados

por dois sulcos, perpendiculares em forma de cruz. Na parte anterior da cruz,

encontra-se o corpo pineal (pertence ao diencéfalo), já ao final de cada colículo

inferior surge o nervo troclear dorsalmente ele contorna o mesencéfalo para surgir

ventralmente entre a ponte e o mesencéfalo. Cada colículo se liga a um corpo

geniculado (diencéfalo) através de um feixe de fibras nervosas.

Os pedúnculos são vistos ventralmente aparecendo como dois grandes

feixes de fibras nervosas, que formam uma depressão triangular denominada

fossa interpenduncular, delimitadas pelos corpos mamilares (diencéfalo). Emerge

de cada lado do pedúnculo o nervo oculomotor.

1.1.3 Sistema nervoso central

Segundo Roberto Lent (2004), é bem protegido e coberto por membranas

conjuntivas, que fazem com que exista um local cheio de líquido, onde nele, como

um barco, tenha o encéfalo e a medula espinhal. Este líquido que envolve o

sistema nervoso central também passa em suas cavidades internas.Qualquer

abalo que atinja o crânio e a coluna vertebral é bem amortecido, até chegar no

encéfalo e na medula, além de qualquer substância que obrigatoriamente passa

por um filtro das estruturas que produzem o líquido, porém há substâncias que

podem ser trazidas pela corrente sangüínea, mesmo assim são filtradas pelas

paredes dos capilares sangüíneos que fazem uma seleção de moléculas. É

importante frisar que essa proteção contra agentes químicos nocivos e de

substâncias neuroativas não deve interferir nas que são primordiais ao sistema

nervoso (oxigênio, glicose, etc...).

Existe um envoltório no encéfalo, que o protege. São três membranas

conjuntivas que se chamam meninges.A externa é a dura-máter rica em

fibroblastos que produz colágeno, tornando-a bem dura e resistente. É bem

vascularizada e inervada, por isso tem sensibilidade dolorosa. Sua constituição é

de dois folhetos, onde o externo é aderido ao crânio internamente, tendo função

de periósteo, no caso do interno é aderido ao externo só onde formarão seios e

pregas, que não se aderem, estes seios contém sangue venoso, e as pregas

ajudam na separação dos dois hemisférios, entre os hemisférios chama-se foice

do cérebro indo a fundo no sulco inter-hemisférico. A prega que separa os

hemisférios do cerebelo chama-se tenda do cerebelo. Já na medula há só um

único folheto que acompanha um folheto interno da dura-máter e que não junta ao

lado interno do canal vertebral. Ela só acompanha dando chance de emergência

de nervos raquidianos em suas laterais, que foram resultados de união das raízes

e dos gânglios espinhais.A dura-máter termina ao se juntar ao tecido conjuntivo

abrangendo os nervos periféricos (epineuro), assim os furos dessa camada para

saída dos nervos do canal vertebral, apresentam-se colados ao epineuro, evitando

assim que o líquido penetre o organismo (Roberto Lent, 2004).

A segunda meninge é a aracnóide que vem abaixo da dura-máter.Recebe

este nome por ter trabéculas que é parecido como uma teia de aranha e é

constituída de tecido conjuntivo, porém é menos dura em relação a primeira

meninge, o que as separam é um fino filete de líquido que lubrifica o contato entre

as meninges, porém o que a separa da terceira meninge são as trabéculas,

fazendo com que apareça um espaço cheio de líquido(Robert Lent).

A última meninge é chamada de pia-máter e é a mais delicada, seu tecido é

conjuntivo e cobre o sistema nervoso central, seguindo os giros e os sulcos indo

ligeiramente no tecido neural, seguindo os vasos até certo ponto dentro do

parênquima neural, tornando-se contínua e recobrindo os vasos sangüíneos

(Roberto Lent,2004).

São as meninges que delimitam os espaços comunicantes com líquidos,

são ditos compartimentos gerais do sistema nervoso central, esses se dividem em

quatro:

-

Intracelular (Citoplasma dos neurônios e gliositos)

-

Intersticial (no espaço entre as células com líquidos e de matriz

extracelular)

-

Sanguíneo e liquórico (espaços delimitados pelas meninges além das

cavidades internas do sistema nervoso central).

Na medula (dura-máter separada da face interna do canal vertebral)

localiza-se o espaço epidural ou extradural que é composto de tecido adiposo e

vasos sanguíneos. Entre a primeira e a segunda meninge, tanto do encéfalo como

da medula existe espaço subdural que é fino e contem um pouco de liquido s para

lubrificar o contato entre as meninges. Já entre a segunda e a terceira meninge

existe um espaço subaracnóideo que é o mais importante, este é bem grande com

bastante líquor e guarda os vasos sanguíneos superficiais (artérias e veias) que se

ramificam com o objetivo de irrigar e drenar o tecido nervoso. É ele que se conecta

com as cavidades de dentro do encéfalo e da medula espinhal. Como a Pia-máter

segue a elevação da superfície do encéfalo e à aracnóide não faz o mesmo,

existem variações de espaços desde cisternas até micro espaços em volta dos

vasos que servem como amortecedores do impacto dos pulsos da pressão

sanguínea.

Existe um espaço chamado subpial que só aparece em casos de

hemorragia, quando a Pia Mater é deslocada da superfície do encéfalo. Como

existe bastante aderência da Pia Mater no encéfalo por existir prolongamentos dos

astrocitos por serem em grande quantidade, chegam a formar uma membrana

denominada pioglial.

As cavidades existentes no espaço subaracnóideo são conhecidas como

ventrículos que se unem entre si através de aberturas canais ou forames. São

forrados

por células denominadas epêndimas que fazem com que o tecido

nervoso e o liquor não se misturem elaborando uma primordial função que é a

regulação homeostática do tecido nervoso. Os ventrículos laterais localizam-se

nos hemisférios cerebrais e apresentam pontas que vão à direção dos principais

lobos. Estes ventrículos através dos forames intreventriculares ligam-se com a

cavidade diencefalica (terceiro ventrículo). Esta cavidade denominada como

terceiro ventrículo é fina e termina na cavidade mesencefálica, que é um estreito

canal denominado aqueduto cerebral ou de sylvius, este segue até o quarto

ventrículo na altura do tronco encefálico que se liga com o canal medular, que é

um fino cilindro que finaliza na medula sacra. É neste quarto ventrículo que as

cavidades do interior do encéfalo se ligam com o espaço subaracnóideo por

aberturas onde uma é mediana e as outras duas são laterais.

Este líquido que preenche todo este sistema de compartimentos recebe o

nome de líquor (líquido encéfalo raquidiano), quando se fala em compartimentos

refere-se a espaço subaracnóideo e cavidades internas do SNC. A produção é

feita no plexo coróide, a partir dele a circulação é feita pelos ventrículos, espaços

subaracnóideo sendo drenado a partir daí para o sangue.

O líquor tem importância fundamental com funções de proteção e de

homeostasia do tecido nervoso, favorecendo suas trocas metabólicas. No

referente a proteção, esta é por fatores internos (Pulsação sanguínea) e externos

(acidentes, movimentação de cabeça e corpo desde os mais simples). O líquor

também faz, mesmo que parcialmente, excreção de produtos do metabolismo

neural onde os metabólicos do tecido nervoso, que estão presentes no líquido, são

conduzidos ao sangue dos seios venosos e filtrados para a circulação sistêmica.

Existe também um outro papel ainda em estudo de muita importância que é o

veículo de condução química, pois é nesse momento que ocorrem trocas entre ele

e o compartimento intersticial do tecido nervoso através dos espaços

perivasculares e pendimária que recobre toda a parte interna dos ventrículos e

cavidades.

O plexo coróido é bem vascularizado e tira do sangue a matéria prima para o líquor, porém, não é igual ao plasma, Esta

diferença ocorre pela forma que é produzido. É uma filtração bem seletiva que se completa pela secreção de componentes do plexo

coróide. É importante saber que as células ependimárias são o elemento central na tarefa realizada pelo plexo coróide, as que fazem

parte do mesmo ou as que recobrem as paredes das cavidades ventriculares. Estas células fundamentais podem ser cúbicas ou

cilíndricas, onde apresentam funções oclusivas que aderem e fecham qualquer passagem de substância para o líquor do sangue pelo

espaço intersticial fazendo com que utilizem o caminho que leva à membrana celular. No interior do seu citoplasma, só realizam a

passagem, a substância que tem moléculas transportadoras ou algum canal específico na membrana da célula empendimária.

Para se produzir líquor, existem diferentes formas de transferência (moléculas e íons do

sangue e do compartimento intersticial para as células empendimárias e para as

cavidades ventriculares)

1-

“Transporte ativo de moléculas

2-

Difusão facilitadora de moléculas

3-

Passagem de íons pelos canais

4-

Transporte de íons por meio de bombas transportadoras”.

(Roberto Lent,p429;430,2004)

O líquor é renovado de três a quatro vezes ao dia. Com isso, percebe-se que existe

também um processo de eliminação para que o volume seja constante.

Fisiologicamente, sabe-se que a circulação liquórica é unidirecional e pulsátil, dos ventrículos laterais para os terceiro e

quarto ventrículos e daí, em direção ao espaço subaracnóideo. Este local fica em volta da medula espinhal e encéfalo no momento em

que chegam a área de drenagem no topo do encéfalo e ao longo da medula. A drenagem acontece através das granulações e

vilosidades aracnóideas. São invaginações para os seios venosos. O líquor é drenado nas vilosidades aracnóideas para o sangue

venoso, na mesma proporção que é secretado.

Todo esse universo de liquido que envolve SN não garante todo o oxigênio e

nutrição necessário ao tecido nervoso; este, necessita de uma rede grande e

ramificada de vasos sanguíneos. No encéfalo o sangue que entra por meio da via

anterior ou carotídea e da posterior ou vértebro-basilar. Ambas se comunicam no

encéfalo, em sua base e suas ramificações irrigam várias partes do encéfalo. Já, a

irrigação da medula é feita pela via posterior e alguns ramos da aorta

descendente.

O sangue que alimenta o tecido nervoso realiza isso por meio de capilares

com características especiais, pois tem a função hemotoencefálica. É uma barreira

seletiva garantindo aos neurônios e gliositos, todo o necessário a sua nutrição e

respiração realizando também a proteção de algumas substâncias nocivas. Após a

filtragem nesta barreira o sangue vai para o sistema venoso ocorre a drenagem

venosa que deságuam nos seios venosos garantindo a drenagem sanguínea e o

escoamento do liquor do espaço subaracnóideo, chega às vias de saída e é

conduzido ao coração.

1.1.3.1 Homeostasia ou homeostase

Seu significado foi descoberto por Walter Cannon (2004, in Lent ) e se

explica na “sabedoria do corpo”. É o controle automático e inconsciente de manter

uma constância do meio interno, ou seja, por regiões do SN, é muito delicado

manter esta homeostasia, pois é muito frágil ao meio externo.

É necessário organizar respostas reflexas localizadas (coração, vasos

gastrointestinais) Sincronizando-as com as reações como um todo abrangendo

todo o organismo e de comportamentos voluntários que favoreçam o equilíbrio

orgânico. O SNC é bem ativo na homeostase, as regiões do diencéfalo em

especial o hipotálamo e no tronco encefálico, a medula espinhal e uma grande

rede do SNP, o sistema nervoso autônomo. Já que o sistema endócrino e

imunitário fazendo com que os efetores localizados e distribuídos em todo o

organismo.

Percebe-se então que para ocorrer o equilíbrio interno é necessária a

contribuição significativa do SN interferindo diretamente no SNA, porém ele não é

totalmente autônomo.

1.1.4 Sistema Nervoso Autônomo (SNA)

Este termo foi denominado por John Langley (2004, in Lent ). Na época, ele

acreditou no grau de independência em relação à totalidade do SN, porém esta

crença foi derrubada e nos dias de hoje acredita-se que o SNA agrupa neurônios

localizados na medula e no tronco encefálico que, por meio dos gânglios

periféricos, dominam toda a musculatura lisa dos vasos sanguíneos e todo o

organismo. Devido a esse critério muitos acham que o SNA é puramente eferente

e com neurônios secretomotores e viseromotores. Estudos mais apurados

mostram que as funções do SNA acontecem em conjunto com dados vindos das

vísceras.

O que importa é que o SNA depende do controle de regiões neurais

supramedulares e

por isso, não é totalmente autônomo e que prepara suas

atuações de acordo com suas informações recebidas das vias aferentes viserais.

A divisão que o SNA apresenta é uma simpática e outra parasimpática que são

clássicas, porém existe outra que é bem discutida e chamada de gastrointérica

que se forma por plexos intramurais, que é um emaranhado de neurônios

localizados nas paredes das vísceras que contribui para a digestão. Estudos

atuais a denominam como “redimulticináptica” que pode ser comandada pelas

áreas simpáticas como também pelas parasimpática.

A simpática em sua parte anatômica ocupa medula toraco lombar,

apresenta sinapse ganglionar entre o neurônio central e o alvo periférico. Seu

circuito está no neurônio pré-ganglionar e um pós-ganglionar longo. O seu neuro

transmissor é a ceticolina, porém no alvo ela libera noradrenalina. Funcionalmente

atua em estados de emergência mesmo participando do funcionamento do

organismo diariamente.

A parasimpática, em sua função anatômica ocupa o tronco encefálico e a

medula sacra, apresenta sinapse ganglionar entre o neurônio central e o alvo

periférico. Seu circuito apresenta um pré-ganglionar longo e um pós-ganglionar

curto. O seu neurotransmissor é a aceticolina. A sua função é oposta à simpática,

pois age na regulação dos órgãos e seus sistemas constantemente, porém atua

em situações estressantes quando necessário.

Ambos apresentam neurônios centrais que se localizam no tronco encefálico e na

medula, e seus axônios emergem do SNC, formando nervos que se finalizam em

um segundo grupo de neurônios, agora periféricos. Os últimos são localizados em

gânglios ou em plexos nas paredes das vísceras. Axônios do segundo grupo

inervam estruturas efetoras. Esses neurônios centrais e seus axônios chamam-se

pré-ganglionares e os neurônios periféricos e seus axônios denominam-se de pósganglionários.

É importante mostrar que esta organização estrutural do SNA, onde

ocorrem sinapses periféricas entre o neurônio eferente central e o órgão alvo é

bem diferente do sistema motor somático, pois assim este motoneurônio inerve de

forma direta o músculo estriado. O axônio de um único neurônio pré-ganglionar

tem o poder de realizar sinapse com vários neurônios pós-ganglionários, é o

resultado de um trabalho difuso, bem oposto ao comando muscular, que é bem

preciso e específico do sistema motor somático.

Existem também uma outra diferença entre o SNA e o SMS que é a

existência de sinapses transformadoras entre o neurônio pós-ganglionar e a

estrutura-alvo, independente de ser uma fibra muscular lisa ou uma célula

glandular. Os ramos contem varicosidades em seqüência, próximas, mas não

contíguo à célula alvo bem oposto às sinapses neuromusculares. Nas

varicosidades existem vesículas que são parecidas com as vesículas simpáticas e

sabe-se que

as

vesículas contém neurotransmissores que quando agem

despolarizam a membrana das varicosidades.

As células-alvo contem receptores específicos para os neurotransmissores

autonômicos,

porém,

não

existe

especialização

pós-sináptica.

Esses

neurotransmissores difundem-se por extensas áreas até os receptores das

inúmeras células da região, não sendo só a que está mais perto. Tal estrutura

sináptica colabora com todo o funcionamento do SNA, seja difuso e/ou extenso.

O controle dos órgãos é feito pelo SNA, através das fibras musculares que

são lisas na maior

parte das vísceras e estriadas no coração e nas células

glandulares. O SNA também regula sistemas do corpo digestório, a secreção das

glândulas que desmancham o bolo alimentar e lubrificam sua ida pelo trato

gastrointestinal, produzindo também os movimentos peristálticos que conduzem o

bolo para frente. Já no cardiovascular regula-se a freqüência e força dos

batimentos cardíacos, além do diâmetro dos vasos sanguíneos, deixando sob

controle a pressão arterial e a irrigação dos tecidos de acordo com que necessite.

A função respiratória é controlada pelo SNA através da ativação das

glândulas mucosas das vias áreas e suas variações de diâmetro. No urinário

participa da micção. No ato sexual, na ereção masculina e o ingurgitamento da

feminina, além da produção de esperma e de secreções.

1.2 Sistema Motor

Os movimentos não dependem somente do músculo, para que isso ocorra,

existe um complicado processo de programação, comando e controle envolvendo

várias regiões do cérebro que culminam na contração de fibras musculares.

Percebe-se até agora, que os movimentos sejam eles desde o mais

grosseiro, o mais delicado, o mais complexo reflexo, voluntário ou involuntário.

São eles que dão as mais diversas possibilidades ao corpo do ser humano e a

relação com o meio externo e interno, pois a emoção, à vontade e as opções de

escolha nos colocam em um enorme plano de aprendizagem. Os movimentos que

são tão complexos acontecem de forma tão sincronizada que se parecem tão

simples no ser humano e tão belos.

É importante frisar que não são todos os reflexos que são motores; existem

reflexos secretores que não fazem parte dos movimentos.

Para que ele exista são necessários alguns elementos que colaboram entre

si para que ocorra o movimento.

O primeiro elemento são os efetuadores; estes, realizam o movimento. São os

músculos estriados esqueléticos do sistema motor somático, construídos por

células musculares, inclusive as proteínas contráteis, que são capazes de

deslizarem uma sobre as outras, alongando ou encurtando cada célula muscular,

fazendo parte do citoesqueleto. Existem diferentes células musculares e é sua

contração dentro de cada músculo que determina sua função.

O segundo elemento são os ordenadores, responsáveis pelo controle dos

efetuadores. Os ordenadores são os motoneurônios (conjunto de células motoras)

da medula e do tronco.

Em um mesmo músculo pode ocorrer a inervação de diferentes células

musculares por um motoneurônio, porém cada célula só é inervada por um único

motoneurônio. Esse conjunto de motoneurônios, com suas células musculares é

chamado de unidade motora, que tem como função, comandar o sistema motor.

Os efetuadores levam informações aos ordenadores através de receptores

musculares denominados fusos e órgão de Golgi. Os primeiros localizam –se

dentro da massa muscular e o segundo, nos tendões. São eles que informam ao

motoneurônio, pelas fibras nervosas aferentes, toda a informação relativa ao

comprimento e grau da tensão dos músculos. É importante saber que os

motoneurônios mediais são responsáveis pela postura e os laterais, pelos

movimentos finos dos membros.

Os reflexos são ditos movimentos bem simples, pois são realizados por

circúitos de neurônios (arcos reflexos) que estão na medula ou tronco encefálico.

Existe reflexo com mais de um neurônio, entre eles temos:

-

Monosinápticos (dois neurônios). Exemplo: miotáticos

-

Dissinápticos (três neurônios). Exemplo: miotáticos inversos -

-

Multissináptico (vários neurônios). Exemplo: reflexos flexores de retirada.

Os músculos ativadores de forma reflexa são determinados pelo local

que são estimulados e a força empregada, além da

duração de resposta dependente da intensidade que foi

dada.

Ocorre que os movimentos mais elaborados acontecem devido a seqüências de

comandos automáticos, iniciados por ciclos rítmicos feitos na medula. (Exemplo:

locomoção).

O terceiro elemento são os controladores que protegem para que ocorra a

execução certa dos comandos motores e por fim, o quart elemento, que são os

planejadores, que fazem as seqüências de comandos produzindo os movimentos

voluntários complexos.

Movimentos voluntários e involuntários também participam do controle dessa

postura, sendo chamados de movimentos posturais. Esse movimento abrange

músculos que se localizam próximo à coluna vertebral, chamados de axiais ou

proximais. Seus movimentos também são conhecidos pelos mesmos nomes. Os

que se localizam nas extremidades também fazem parte desses movimentos e

são conhecidos como apendiculares ou distais.

O sistema motor não é tão simples. Para que ocorra é necessário não se

restringir somente aos comandos do músculo pela medula e pelos núcleos

motores dos nervos cranianos. É necessário o planejamento e a programação

motora, que acontece a nível específico, no córtex, comando cortical sobre a

medula e o tronco encefálico que fazem com que os reflexos e os movimentos

mais grosseiros sejam modulados, além de ser controlado pelo cerebelo e núcleos

de base com objetivo da realização do movimento no tempo devido e de forma

harmônica pelas áreas responsáveis pelo planejamento.

Existe um alto comando que é exercido pelos centros ordenadores do

córtex e regiões sub–corticais, que coordenam as ações contráteis das unidades

motoras pelas vias descendentes, que formam dois sistemas primordiais. O

sistema medial que é constituído por vias que controlam o equilíbrio corporal e a