Encontro Internacional Participação, Democracia e Políticas Públicas:

aproximando agendas e agentes

23 a 25 de abril de 2013, UNESP, Araraquara (SP)

As configurações do Estado na teoria democrática contemporânea

Joscimar Souza Silva

Programa de Pós-graduação em Ciência Política – PPG-Pol

Universidade Federal de São Carlos – UFSCar

As configurações do Estado na teoria democrática contemporânea

Joscimar Souza Silva

Resumo

O papel do Estado é um aspecto essencial na produção da teoria

política. Nos autores contratualistas, especialmente em Hobbes, Locke e

Rousseau, há um esforço claro em responder à pergunta quanto à finalidade

do Estado, para então construir os fundamentos das ações do Estado e a

forma que se configurará essas ações. Nesse texto procuro de maneira

introdutória identificar e refletir sobre o papel do Estado na teoria política

contemporânea, com foco nas obras de Jürgen Habermas, John Rawls e

Amartya Sen. Apresento como considerações gerais sobre o tema que, o

Estado tende a ser empoderado a fim de se posicionar enquanto agente de

promoção de cooperação social, emanando condições de justiça, sendo

receptivo às demandas do mundo da vida e promovendo desenvolvimento.

Palavras-chave: Teoria política, Estado, contrato social, democracia.

Introdução

O papel do Estado é um aspecto essencial na produção da teoria

política, por isso, é freqüente questionar qual o fim do Estado para assim

entender qual papel esse Estado irá desempenhar. Nos autores contratualistas,

especialmente em Hobbes, Locke e Rousseau, há um esforço claro em

responder à pergunta quanto à finalidade do Estado, para então construir os

fundamentos das ações do Estado e a forma que se configurará essas ações.

Nesse texto, procuro identificar e refletir de maneira introdutória sobre o papel

do Estado na teoria política contemporânea, com foco nas obras de Jürgen

Habermas, John Rawls e Amartya Sen.

Muitos

pontos

são

elencados

sobre

a

produção

de

análises

habermasianas, especialmente sobre a teoria da ação comunicativa, a

democracia, a esfera pública e os públicos. Elenco na primeira parte deste

texto algumas análises sobre a produção teórica de Habermas, especialmente

nos tópicos sobre a estrutura do Estado em diferentes textos, especialmente a

partir de Mudança estrutural da esfera pública e Três modelos normativos de

democracia.

As obras de Rawls, especialmente Uma teoria da justiça apresenta uma

nova forma de repensar a sociedade e as configurações da sociedade para um

contrato social. O Estado se constitui enquanto um ente empoderado, com

capacidade para regular algumas relações sociais. Sobre as configurações de

uma teoria da justiça na estrutura do Estado levanto algumas reflexões na

segunda parte deste texto.

Na terceira parte, propus-me a abordar as obras de Amartya Sen, que

apresentam

um

resgate

ao

papel

da

liberdade

nas

sociedades

contemporâneas. Na concepção apresentada nas obras de Sen, assim como

nas de Rawls, o Estado seria um ente empoderado com capacidade de

gerenciar os aspectos da liberdade – assim como a justiça em Rawls – para

uma sociedade mais desenvolvida.

Buscarei assim, tecer algumas considerações introdutórias sobre essas

três reflexões de grande fôlego da Teoria Política Contemporânea, buscando

clarear um pouco as minhas próprias indagações sobre o papel do Estado. Na

parte final do texto apresento algumas considerações de cunho mais geral

sobre os aspectos trabalhados no decorrer do texto, e nesse momento espero

conseguir apenas finalizar o que expus no texto, não me detendo no “Plenário”

em exposições já feitas nas “comissões” da casa legislativa.

Concepções de Estado no contratualismo clássico

Um dos marcos da produção na teoria social e especialmente na teoria

política é o século XV. A virada desse século com os prenúncios do iluminismo,

da enxurrada de racionalidade, de novas configurações na vida social e a

efervescência econômica e sócio-política que confluíram numa guinada na

história do mundo ocidental.

Para a Teoria Política, um dos marcos fundantes da modernidade

política é o Contrato Social. Muitas são as obras da Filosofia Política que lidam

diretamente com esse tema, que, por ser tão importante, ainda hoje se

configura como elemento estabelecedor fundamental das democracias

contemporâneas.

O Contrato Social, enquanto cerne das instituições contemporâneas,

cumpre o essencial papel de dar a essência legitimadora do Estado moderno.

Todos os Estados ocidentais da modernidade adotam de alguma forma, ao

menos os padrões mínimos de um Contrato Social. Contudo, faz-se importante

destacar que, não há uma única concepção sobre os fins do Contrato Social e,

em conseqüência, uma reflexão uníssona sobre o papel do Estado no Contrato.

Três destacadas obras expressam sobre o Contrato com visões divergentes.

Esses três autores divergem, entre outros aspectos, sobre qual o papel do

Estado nesse Contrato.

Divergir sobre o papel do Estado no Contrato Social não representa uma

questão de pedantismo acadêmico. É importante salientar que as divergentes

posições sobre o papel do Estado no Contrato Social indicam possíveis trajetos

pelos quais podia caminhar grande parte da população mundial, ou,

dependendo do alcance, direcionaria toda a população do planeta.

Três importantes autores, essencialmente em três importantes obras,

apresentaram ao mundo, especialmente o Ocidental, três opções de Estado

que culminariam em escolher algumas trilhas a percorrer. Thomas Hobbes,

John Locke e Jean Jacques Rousseau expuseram três desenhos diferentes de

Estado, vislumbrando três sociedades resultantes dessas configurações de

Estado.

A concepção hobbesiana de Estado contempla um estado forte, um

leviatã, com extremas capacidades. Com condições de influir em quase tudo,

resguardando aos cidadãos após o contrato social apenas uma liberdade

negativa, ou seja, a garantia da não violação por parte dos concidadãos, pois o

Estado é o único legítimo detentor do poder de violência. O Estado precisa ser

forte, pois o homem é essencialmente mau e o Estado forte é o único capaz de

controlar a violência entre o povo.

O Estado encarna o poder que transferimos a ele através do Contrato

Social. Como não há predisposição humana para a sociabilidade, ou seja, os

homens são naturalmente maus, o estado de natureza – anterior ao contrato –

é um estado de guerra de todos contra todos. A única solução é transferir o

nosso direito de guerra para o Estado, evitando assim a guerra de todos contra

todos existente no estado de natureza.

Assim sendo, no Contrato Social os homens transferem seu poder para

as instituições do Estado leviatã. Assim, fica o Estado empoderado para gerir

os conflitos humanos, evitando a violência de homem contra homem, pois o

único detentor da violência é o Estado. Esse Estado forte é concebido por

Hobbes enquanto a solução dos conflitos humanos, com o objetivo de

proporcionar um estado de paz; ele não parte de uma comunidade, mas de

uma guerra de homens contra homem, por isso sua principal função é retirar

dos indivíduos o domínio da violência, transferindo-a ao Estado. Nessa

concepção, o bem coletivo só pode existir se houver um poder coercitivo com

espadas, um ente detentor do poder de violência legítima.

A concepção lockeana de Estado contempla os princípios liberais

clássicos e uma estrutura oposta à hobbesiana. Além da liberdade positiva, o

Estado concebido por Locke, garantiria liberdades mínimas, a exemplo das

liberdades de ir e vir, liberdades de culto, proteção da propriedade privada,

apresentando assim, uma estrutura de Estado mais diminuta, que não pode

cercear as liberdades por “razões de Estado”, como em Hobbes. John Locke se

referia a um governo civil, mais frágil e com um amplo controle da sociedade

civil, pois a liberdade era na concepção lockeana a essência da soberania

política, delegada por todos os cidadãos ao Parlamento.

Além disso, o Estado de proposição lockeana é um estado fraco. A

proteção da propriedade privada, do exercício de culto e liberdade de

expressão até contra o Estado estabelecem uma relação de sujeitos

empoderados ante o Estado, sendo este impossibilitado de interferir nas

relações privadas dos cidadãos. Para Locke, um Estado empoderado seria um

risco à liberdade dos cidadãos, portanto, os cidadãos precisam de garantias

liberais, contra outros cidadãos e mesmo contra interesses manifestos via

instituições do Estado.

Além da concepção estatista de Hobbes e da concepção liberal de

Locke, temos a concepção republicana de Rousseau. Em pleno século XVII já

alguém bradava que o poder político não emanava do soberano, mas do povo.

Num contexto sociocultural em que era apregoado por toda parte que o rei era,

se não o próprio representante de Deus na terra, ao menos era um escolhido

pelo Todo-poderoso para reinar sobre os homens, Rousseau já defendia que a

política é algo eminentemente humano, concordando assim com o que já havia

sido apregoado anteriormente por Maquiavel (2010). Rousseau faz uma crítica

profunda ao domínio real, critica os abusos do poder ao afirmar que os homens

concedem o seu direito de administrar ao soberano, mas não concede o

domínio sobre eles (Rousseau, 2008: 38). Para o exercício da soberania, o

autor invoca a vontade geral, único instrumento capaz de gerar o bem comum

(Rousseau, 2008: 42). A soberania é para Rousseau o poder que é dirigido

pela vontade geral (2008: 49), cujo legítimo representante é a Assembleia.

Rousseau também nos forneceu outros instrumentos. Rousseau foi

além de Maquiavel ao afirmar que o poder “emana do povo”, produzindo nisso,

através da sua conceituação do contrato social, que os homens tinham

inicialmente no contrato social um padrão de igualdade, igualdade essa que era

uma das garantias do contrato. Se em Maquiavel, os homens eram objetos de

manipulação de alguns homens ou de apenas um soberano, em Rousseau o

povo, ainda que não seja efetivamente o soberano, é o motivo que dá

existência ao soberano. Só existe o soberano por causa de um povo e não o

contrário.

Assim sendo, a legislação é para Rousseau o que dinamiza e expressa

a vontade do corpo político. Para que uma lei seja boa ela deve ter como base

a vontade geral, sendo esta expressa na ação do legislador, sendo assim a

função do legislador se compõe de algo muito complexo e para a produção de

leis perfeitas, haveria “necessidade de deuses para dar leis aos homens”

(Rousseau, 2008: 61).

A democracia, como na sua acepção, é algo para uma população de

deuses, não de homens, pois o governo democrático é perfeito demais a estes,

conforme afirma Rousseau (2008: 94). Além disso, o autor critica as análises

que afirmam que o regime democrático só é possível aos pequenos países.

Essa última discussão a que penetrou Rousseau ainda é muito atual,

especialmente quando falamos em modelos alternativos ou híbridos,

especialmente quanto ao quesito participação no atual sistema representativo

em que se baseiam as experiências democráticas modernas.

Assim sendo, tendo exposto três clássicas concepções de Estado dentro

do Contrato Social, disserto a seguir sobre algumas idéias desenvolvidas pelos

autores centrais desta reflexão: Rawls, Habermas e Sen. Em alguns momentos

do texto, além das obras centrais analisadas – Uma teoria da justiça, Três

modelos normativos de democracia e Desenvolvimento como liberdade – utilizo

também de outras obras dos autores principais e também de textos de outros

autores referentes às temáticas e às obras principais.

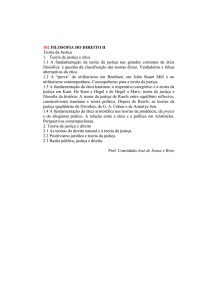

Uma teoria da justiça como equidade e o papel do Estado

Na obra Uma teoria da justiça, John Rawls (2005)1 apresenta uma teoria

da justiça como equidade. Justiça, nos termos apresentados por Rawls,

corresponde a equidade, pois, sendo o igualitarismo extremo quase impossível,

ou mesmo se possível comporia se um risco social que geraria uma

obnubilação das diferenças intrínsecas entre seres humanos, o mais adequado

é referir-se a equidade. Por equidade compreende-se a minimização das

diferenças de capacidades de ação social, de acesso a bens e serviços, etc.

(Rawls, 2005)

Rawls argumenta “que a maneira pela qual podemos entender a justiça

é perguntando a nós mesmos com quais princípios concordaríamos em uma

situação inicial de igualdade” (Rawls apud Sandel, 2011: 177). Rawls propõe

que de um contrato hipotético em que se superponha uma situação hipotética

de igualdade inicial, poderiam surgir dois princípios essenciais da justiça: 1)

oferecer as mesmas liberdades básicas a todos os cidadãos; 2) condensaria a

possibilidade de equidade social e econômica, sendo que este não se refere a

uma igualdade na distribuição de renda, mas um sistema que é capaz de

permitir apenas desigualdades socio-econômicas que possam beneficiar os

menos favorecidos, tratando assim com desigualdade os desiguais.

John Rawls (2005) propõe fazer uma releitura do Contrato Social. Nas

palavras do autor: “o que tentei fazer é uma generalização e levar a um grau

maior de abstração a teoria tradicional do Contrato Social apresentada por

Locke, Rousseau e Kant” (Rawls, 1981: 22). A fim de checar in loco as ideias

de Rawls, Sandel nos expõe a uma reflexão sobre os contratos reais e nesses

1

Duas versões de Uma teoria da justiça foram utilizadas na composição desse texto, a primeira

da editora Martins Fontes (2005) e a segunda, mais antiga, especialmente nas citações, uma

versão mais antiga da editora da Universidade de Brasília (1981). Esse fato ocorreu por

dificuldade de acesso à versão mais antiga (1981) da qual tinha retirado anteriormente alguns

excertos do texto.

casos afirma que, “o consentimento deve ser respeitado, embora não seja a

única coisa que importe para a justiça” (Sandel, 2011: 181), e que a

voluntariedade do acordo não garante que esse contrato seja justo e produzam

efetivamente benefícios ao menos parcialmente equânimes (Sandel, 2011:

183).

Apesar de ser classificada como “igualitária” a teoria da justiça defendida

por Rawls, podemos advertir que a teoria de Rawls não se dá à defesa do

igualitarismo extremado. Como também afirma Sandel, a teoria de Rawls busca

propõe igualdade

estimulando os bem-dotados a desenvolver e exercitar

suas

aptidões,

compreendendo

porém,

que

as

recompensas que tais aptidões acumulam no mercado

pertencem à comunidade como um todo. Não criemos

obstáculos para os melhores corredores; deixemos que

corram e façam o melhor que puderem. Apenas

reconheçamos, de antemão, que os prêmios não

pertençam

somente

a

eles,

mas

devem

ser

compartilhados com aqueles que não tem os mesmos

dotes.” (Sandel, 2011: 194)2.

Na análise proposta por Rawls (1971), o sujeito fundamental da justiça é

a estrutura básica da sociedade. Grosso modo, podemos afirmar que o autor

2

Apesar de ter apresentado a teoria da justiça de Rawls a partir do texto de Sandel, é

importante destacar que esses dois autores se diferenciam quanto a pontos de aplicação e

quanto ao próprio tipo de exercício de justiça. Enquanto Rawls trabalha com a ideia de justiça

como equidade concebida teoricamente, Sandel busca extravasar isso a casos práticos na

decisão individual sobre quais valores de justiça praticar no cotidiano, o que leva este autor a

buscar referenciais teóricos deslocados dos contextos de reflexão sobre a teoria da justiça, a

exemplo de Aristóteles. Como uma comparação entre os dois autores extrapolaria os limites

dessa discussão, o texto de Sandel (2011) será utilizado apenas nos pontos em que o autor

esclarece as posições de Rawls (1971). As ideias de Aristóteles trazidas por Sandel também

traz outras concepções e, claro, outros padrões para uma reflexão sobre justiça, entre elas, a

de que a política é instrumento para a composição de uma vida boa, formar bons cidadãos,

cultivar o bom caráter, no geral, “aprender a viver uma vida boa” (Sandel, 2011: 240). Rawls se

contrapõe a Aristóteles, superpondo a concepção de certo sobre o bom para pensar sobre

justiça. Enquanto isso, Sandel, contrapondo-se a Rawls, resgata Aristóteles, afirmando que,

por mais sedutora que pareça ser a ideia de encontrar princípios neutros de justiça, estes

parecem ser equivocados, sendo assim, Sandel insere a teleologia aristotélica nas suas

reflexões sobre o conceito de justiça. Ao inserir a análise teleológica como importantes nas

concepções de justiça, fica porém, uma dúvida sobre como conciliar tantas concepções morais,

especialmente em nossas sociedades complexas, multicurais, multiplurais e multirreligiosas.

se refere como estrutura básica da sociedade à maneira como as “principais

instituições sociais distribuem os direitos e deveres fundamentais e determina a

partilha dos benefícios da cooperação social” (Rawls, 1981: 30). Conforme

afirma o autor a justiça deve ser a primeira virtude das instituições sociais e,

teorias e instituições não justas devem ser reformuladas ou reconstruídas. Fica

claro em Uma teoria da justiça que as instituições sociais como um todo,

exercem um papel indispensável na promoção da justiça como equidade. Nas

palavras do autor, “tomadas em conjunto, dentro de um esquema, as principais

instituições determinam os direitos e os deveres dos homens e suas

perspectivas de vida, e o que podem esperar ser dentro da sociedade e a

maneira como deverão agir” (Rawls, 1981: 30).

O autor apresenta a definição do que é a teoria da justiça como

equidade. Segundo ele, esta se compõe de uma teoria de justiça que

generalize e eleve o nível de abstração do conceito tradicional de contrato

social, ou seja, “o pacto da sociedade é substituído por certo constrangimento

processual sobre os desenvolvimentos que deve levar a um acordo inicial

sobre princípios de justiça” (Rawls, 1981: 26).

Na discussão empreendida por Rawls (1971), as desigualdades só são

permissíveis quando elas em última

instância

favorecem os menos

privilegiados, sendo assim classificada como igualitária. Mas uma objeção forte

à teoria de Rawls é quanto à discussão sobre meritocracia, pois as teorias que

buscam ser igualitárias tendem a, em algum ponto, ferir os ideais libertários e

meritocráticos. Rawls (2005) então defende o “princípio da diferença”,

afirmando que as teorias libertárias e meritocráticas não levam em

consideração as diferenças intrínsecas aos indivíduos, diferenças essas

provocada por fatores externos e exteriores ao seu âmbito de ação. Rawls

afirma “que até o esforço pode ser produto de uma educação favorável. „Até

mesmo a vontade de se esforçar, de tentar e, portanto, de merecer no sentido

geral depende de circunstâncias familiares e sociais mais confortáveis‟” (Rawls

apud Sandel, 2011, p. 196).

Assim sendo, Rawls (2005) defende uma teoria igualitária baseada no

princípio da diferença e em instituições que promovam a equidade

considerando o princípio da diferença. Ou seja, um maior grau de igualdade

será promovido quando entendemos o outro como parte de nós, que somos

diferentes, e que os atributos de uns ajudem a completar o falta em outros e

que as instituições formalizem isso, de forma a favorecer os menos

privilegiados, aumentando assim os graus de equidade (Rawls, 2005). Para

Rawls (1981), “os princípios de justiça social proverão a determinação de

direitos e deveres das instituições básicas da sociedade e definem a

distribuição necessária para que as instituições promovam um esquema de

cooperação social estável e consentido”. (Rawls, 1981: 29).

A concepção rawlsiana de justiça apresenta algumas características

destacadas pelo autor: a justiça é a primeira virtude das instituições sociais,

teorias e instituições não justas devem ser reformuladas. Ou seja,

compreendendo que dentre as instituições sociais apresentadas por Rawls

estão inseridas as instituições do Estado, é importante, como foi destacado

pelo autor, uma nova configuração nessas instituições caso elas não estejam

sendo justas. Além disso, a fim de possibilitar mecanismos institucionais de

promoção de justiça como equidade, as instituições políticas precisam estar

empoderadas, sendo capazes de propor algumas limitações à sociedade e ao

mercado através dos princípios de justiça social, pois “embora uma sociedade

seja uma reunião de cooperações com o intuito de se obter vantagens mútuas,

esta será marcada por conflitos e por interesses individualizados” (Rawls, 1981:

28).

Para que as instituições sociais sejam justas e consolidem uma

sociedade mais justa, é necessário que essa sociedade seja regulada por uma

compreensão pública do que seja justiça. Essa compreensão comum de justiça

possibilita, conforme a compreensão rawlsiana, uma sociedade mais segura e

a formação de vínculos associativos mais confiantes (Rawls, 1981).

Rawls (1981) critica a falta do sentido de “justiça” nas sociedades

contemporâneas. Segundo o autor, um conglomerado muito grande de

concepções de justiça é capaz de auxiliar apenas na identificação dos

princípios de justiça social, porém não geram uma sociedade mais justa. O

ponto central de Uma teoria da justiça está em conceber princípios gerais, dos

quais todos concordariam. Neste ponto, o autor exclui as coincidências em

princípios de justiça, pois segundo ele,

certo grau de coincidência

(concordância sobre algum posicionamento como sendo este justo) não é o

suficiente para que o objeto dessa coincidência se transforme em um princípio

de justiça.

A teoria da justiça como equidade de Rawls apresenta algumas

características peculiares e diferenciadoras. O conceito de justiça de Rawls não

se propõe a ser um conceito universal estando restrito a contextos

democráticos (podemos classificar como de experiência democrática liberal).

Além disso, a conceituação rawlsiana apresenta justiça enquanto uma

categoria moral e não como virtude. Rawls (1981) se baseia no Contrato Social

utilizando se da alegoria do contrato, contudo, na elaboração desse contrato,

as pessoas se reúnem despidas de suas contingências sociais, tomadas pelo

véu da ignorância3.

A partir dessa situação hipotética do véu da ignorância, conclui o autor

que será acatado apenas dois princípios de justiça: o princípio das liberdades

universais e o princípio da diferença. Esses dois princípios seriam garantidores

de pluralismo social com respeito aos diversos interesses e seriam promotores

de dignidade humana tendo a racionalidade como sua principal expressão.

Além disso, esses dois princípios seriam atribuidores de direitos e deveres

fundamentais, determinantes de direitos e deveres, e norteadores da divisão de

benefícios sociais. Rawls (1981) parece apontar para isso e Sandel (2011)

ratifica afirmando que tais princípios de justiça seriam capazes de regular

criando enraizamento em todas as formas de cooperação social que, por sua

vez, refundarão todos os governos4.

A esfera pública e o papel do Estado

Em Mudança estrutural da esfera pública, um dos mais destacados

textos de Jurgen Habermas, o autor trabalha com a tentativa de reconstruir o

conceito de esfera pública no momento histórico. Nesse ponto Habermas

trabalha com a perspectiva de apresentar novos significados do conceito de

3

Experimento mental com o intuito de fundar um contrato social hipotético no qual os seres

humanos, abstraídos de suas contingências sociais, formulariam os princípios básicos de

justiça.

4

Rawls foi mais cauteloso em apregoar esse ponto, não demonstrando muito claramente uma

proposta tão universalista. Uma leitura mais atenta a “Uma teoria da justiça” parece demonstrar

uma proposta aos problemas do mundo ocidental, não conseguindo absorver especificidades

do mundo oriental.

esfera pública, partindo do princípio de que a vida política é um ambiente em

construção. Em Habermas a esfera pública é mais que um ambiente de reação

às políticas emanadas do Estado, mas é também capacitada para agir

politicamente e produzir políticas (Habermas, 2003).

Para Habermas a política é a construção de mundos viáveis em

realidades não dadas. Dessa forma, a perspectiva habermasiana incorpora um

elemento transformador à essência da política. A política é, dessa forma, um

poder com capacidade de transformar realidades sociais e uma das principais

provas disso é a passagem de uma sociedade estamental para uma sociedade

moderna. Habermas apresenta então a necessidade de reconstrução de um

mundo de idéias que sejam realizáveis, afirmando até mesmo que a teoria

crítica deve ser realizável, não podendo se limitar ao mundo das idéias

(Habermas, 2002).

Habermas incorpora em seus textos elementos teóricos de cunho liberal

e republicano, e busca solucionar algumas limitações no desenvolvimento

dessas correntes de pensamento. Segundo o autor, a concepção liberal

relaciona-se com interesses e compromissos particulares enquanto a

concepção republicana está presa ao entendimento de padrões éticos.

Habermas não nega a existência de uma razão instrumental, ao mesmo tempo

em que toma a liberdade como um pressuposto, pois, pessoas livres de

constrangimentos teriam capacidade argumentativa (Habermas, 2002). Na

percepção habermasiana sobre a contemporaneidade, em nossas sociedades

complexas, só é viável uma democracia de tenha como base a teoria da

comunicação (Habermas, 1997).

A capacidade argumentativa é essencial na Teoria do agir comunicativo

habermasiano. O público é constituído de agentes que necessitam ter essa

capacidade para participar dos fluxos informacionais da esfera pública. O

princípio habermasiano de que há um sistema que age infiltrando os seus

padrões no mundo da vida, e que esse fluxo deve ser invertido, ou seja, o

entendimento de que o mundo da vida precisa influir no sistema é essencial

aqui. Assim sendo, um público com pessoas livres seriam capazes de imprimir

suas demandas no sistema político e econômico. A teoria discursiva se propõe

a ser o modelo ideal, pois integra elementos republicanos e liberais num

conceito

idealizado

de

para

processos

deliberativos.

Os

processos

democráticos deliberativos dão potencialidades argumentativas mais amplas

gerando resultados mais equitativos e até mesmo com grau maior de

racionalidade (Habermas, 2001).

Um dos pontos de grande relevância da mudança nos fluxos entre o

mundo da vida e o sistema é o restabelecimento de vínculos de legitimidade às

instituições.

Com o cerceamento das liberdades, os públicos perdem

capacidade argumentativa, além de que, a interpretação habermasiana afirma

que na modernidade o mundo da vida está sendo colonizado pelo sistema. Ou

seja,

uma

racionalidade

sistêmica

está

sendo

imposta

às

relações

interpessoais e interferindo nas práticas dialógicas. Sendo assim, é necessário

reativar o público dando possibilidades de ação livre no mundo da vida, pois

neste ambiente é que se encontra o potencial de transformação de realidades

sociais.

O Estado parece algo alheio em alguns textos habermasianos, pois

alguns parecem demonstrar que as mudanças nas relações entre o mundo da

vida e o sistema dependem apenas de alterações no cenário do mundo da vida

que influenciariam alterações no sistema. Contudo, algumas interpretações

habermasianas têm indicado a necessidade de uma alteração no sistema a fim

de que esse se torne mais sensível às demandas do mundo da vida 5.

Este modelo de Estado sensível às demandas do mundo da vida,

presente em autores participacionistas e deliberacionistas, necessita de uma

ação propositiva do Estado. A abertura de espaços de participação e

deliberação pública necessita que primeiro o Estado se proponha a ser um

Estado aberto às demandas dos cidadãos. Dessa forma, a estrutura políticoinstitucional, as normas jurídicas e os padrões de tomada de decisão

necessitam ser revistos (Avritzer, 2008; Begalli et al, 2011; Brasil, 2011;

Habermas, 1997a; Habermas, 1997b; Pateman, 1992).

Avritzer (2008), assim como Habermas (2002) propõe que o Estado

adote um sistema de tomada de decisão sobre políticas que seja compartilhado

com a sociedade civil e outros autores também têm trabalhado nessa

perspectiva. Segundo Avritzer, o processo de decisão sobre políticas não deve

ser realizado apenas no fluxo do Estado para a sociedade (de cima para

5

Ver por exemplo Avritzer (2000; 2008) e Begalli et al (2011).

baixo), mas que o Estado também estivesse aberto às demandas da sociedade

e compartilhando os espaços de tomada de decisão sobre políticas (Avritzer,

2008). Begalli et al (2011) discute as configurações do Estado democrático de

direito a partir da proposta de democracia deliberativa habbermasiana e aponta

o fortalecimento das instituições públicas e até mesmo o aumento da

legitimidade dessas instituições a partir da abertura para incorporação das

demandas da sociedade civil.

Além disso, há um documento que reflete as alterações institucionais do

Brasil e os espaços de participação e deliberação da sociedade civil os quais

tem seus princípios norteadores nas idéias de Habermas (2002) e, entre outros

Pateman (1992), que introduz a discussão sobre participação na teoria política

(Brasil 2011).

O Estado de desenvolvimento a partir das condições de liberdade

Amartya Sen, economista de formação, busca pensar o desenvolvimento

para além do âmbito econômico, pensando o desenvolvimento social (Sen,

1992). Para isso o autor parte do pressuposto que crescimento econômico não

é o mesmo que desenvolvimento, contudo o crescimento econômico é uma das

características importantes do processo de desenvolvimento.

O autor parte da situação atual afirmando que temos pontos positivos e

negativos nas sociedades contemporâneas. Entre os pontos positivos uma

grande abundância, governos democráticos e até participativos, direitos

humanos e algum grau de liberdade política, esperança de vida elevada, além

de ampla interação entre diferentes regiões do planeta. Sen aponta também os

pontos negativos, segundo ele o não cerceamento da pobreza e de

necessidades elementares ainda insatisfeitas, a fome e a subnutrição, a

violação das liberdades básicas e das liberdades políticas, desigualdades de

gênero, ameaças à sustentabilidade ambiental, econômica e social ainda são

entraves ao desenvolvimento (Sem, 1992; Sen, 2000).

As condições negativas das sociedades contemporâneas precisam ser

superadas para o exercício do desenvolvimento. Amartya Sen identifica a ação

individual como essencial a essa superação, contudo, para que isso ocorra é

necessária a promoção da liberdade de ação, liberdade entendida aqui

enquanto capacidades. Ou seja, a liberdade como conceituada por Sen se

compõe das oportunidades sociais, políticas e econômicas. Agentes sociais

livres

e

agenciamentos

sociais

se

complementam

na

promoção

de

desenvolvimento (Sen, 2000).

A expansão da liberdade é o fim e, ao mesmo tempo, o meio para a

promoção do desenvolvimento. As liberdades são de diversos tipos,

compreendendo

econômicas,

as

liberdades

liberdades

fundamentais

políticas,

como

oportunidades

as

sociais,

oportunidades

garantias

de

transparência e previdência social. Essas liberdades fundamentais têm um

papel na promoção de outros tipos de liberdade, a exemplo das liberdades

econômicas e políticas que reforçam se mutuamente, além das oportunidades

sociais de educação e saúde que, conforme Amartya Sen (2000) estimula

novas iniciativas para superar privações e complementam oportunidades

individuais de participação nas esferas política e econômica. A liberdade é

então o principal objeto indutor do desenvolvimento, o qual pode ser entendido

enquanto um processo de ampliação das liberdades reais de que uma pessoa

pode desfrutar.

As instituições do Estado não são dispositivos mecânicos do

desenvolvimento.

O

Estado

sozinho

não

é

capaz

de

promover

o

desenvolvimento, pois ele está condicionado a valores e prioridades e pelos

frutos de articulações e participação resultantes dos espaços abertos ao

público. Ou seja, o grupo social é fundamental nesse contexto, não

descartando, contudo a fundamental, porém não única contribuição das

instituições.

Em Desenvolvimento como liberdade, Amartya Sen apresenta uma

concepção de que as instituições do Estado são fundamentais ao

desenvolvimento, porém não o suficiente. Contudo, nessa concepção de

desenvolvimento, o Estado é o principal ente promotor e sentinela dessas

garantias de liberdade, já que tais garantias são o principal instrumento para a

promoção do desenvolvimento enquanto expansão de capacidades (Sen,

1993).

O investimento em capital humano depende do Estado. Enquanto o

setor privado é promotor do crescimento econômico a partir principalmente de

investimento em capital físico, cabe ao Estado o investimento em capacidades,

ou seja, o investimento em capital humano. Assim sendo, nos investimentos

em educação, promoção do bem-estar e distribuição de renda há a

necessidade da atuação estatal. Dessa forma, as instituições políticas são

revalorizadas e empoderadas para atuarem na promoção de desenvolvimento

humano. Além disso, para esse desafio de novo modelo de desenvolvimento

faz-se necessária as capacitações coletivas e a capacitação das instituições.

Considerações

Diante

do

exposto

anteriormente

pudemos

considerar

algumas

tendências do modelo de Estado que se tem as marcas na teoria política

contemporânea, especialmente em John Rawls, Jürgen Habermas e Amartya

Sen. Os três autores citados têm como marca principal uma conceituação mais

ampliada de democracia, ou seja, suas produções teóricas distanciam-se dos

conceitos minimalistas e altamente procedimentais de democracia para um

modelo mais ampliado, onde a democracia contempla equidade, espaços de

deliberação pública e ampliação das capacidades.

Para que essas condições se tornem reais em um contexto de

democracia liberal são necessárias algumas alterações de cunho institucional.

As instituições políticas serão agentes de ampla capacidade de promoção de

equidade, garantindo menores proporções de desigualdade; sendo acessíveis

às demandas do mundo da vida, ou seja, não limitando a tomada de decisão

governamental aos representantes eleitos ou à burocracia governamental, além

da promoção de liberdade enquanto ampliação das capacidades, atos que

contempla dar aos cidadãos capacidades e possibilidades de escolha com

equidade, respeito às diferenças e liberdades fundamentais.

A reestruturação do desenho do Estado, contudo, não está limitada às

fronteiras do Estado-nação. Como apontava Habermas, as instituições do

Estado sofrem os controles das organizações internacionais, pois vivemos em

um mundo cada vez mais complexo e com demandas cada vez mais

globalizantes (Habermas, 1995).

Para a efetividade da justiça como equidade as instituições sociais e

políticas precisarão ser remodeladas a fim de promoverem padrões sociais de

justiça que não restrinjam as liberdades, mas que também não permita

limitações de cerceamento das condições sociais e econômicas mínimas para

a participação na sociedade.

Nessa mesma linha, Amartya Sen apresenta que o Estado deve prover

as capacidades, ou seja, as possibilidades de escolha, nas quais concentram o

exercício livre das decisões.

Dessa forma, qual a forma que esse Estado assumirá. Habermas propõe

um Estado sensível às demandas sociais, Rawls e Sen propõem um Estado

que promovam a justiça como equidade e valorize as liberdades individuais. O

modelo de Estado senvível à sociedade como nos propõe Habermas, nos

remete ao Estado liberal de John Locke e ao Estado republicano de Rousseau,

contudo um Estado que consiga resolver os problemas sociais de justiça e

condições de liberdade como as propostas por Rawls e Sen, parecem remeternos a um Estado mais forte, conduzindo-nos ao modelo hobbesiano6, um

Estado que dentro do Contrato Social consiga impor alguns controles sobre os

instintos do homem e alguns controles à racionalidade do mercado aos

negócios públicos.

A tênue linha que parece separar cada um desses diferentes aspectos

das propostas contemporâneas dos autores da teoria política e os traços

delineadores que promovem uma semelhança entre essas teorias e as

clássicas teorias do Contrato Social precisam ser melhor estudadas. Uma

compreensão mais detalhada desses aspectos e dos rumos possíveis que

darão traços delineadores ao Estado podem facilitar a compreensão do Estado

que estamos produzindo, das condições de equidade, liberdade e se nossas

instituições democráticas têm os antídotos contra os possíveis vícios dos que

alcançam o poder, buscando evitar problemas quase insolúveis como as

desigualdades na representação democrática e a qualidade da tomada de

decisão.

Referências

AVRITZER, L. Teoria democrática e deliberação pública. Lua Nova, São Paulo,

n. 50, 2000, p. 25 – 46.

6

Um bom exemplo disso é a análise de Barra (2009) sobre a forma de tomada de decisão

sobre a implantação da internet como mecanismo de e-gestão, e-governo e e-democracia no

Estado brasileiro.

________.

Instituições

participativas

e

desenho

institucional:

algumas

considerações sobre a variação da participação no Brasil democrático. Opinião

Pública, Campinas, v. 14, n. 1, junho 2008, p. 43 – 64.

BARRA, M. C. O leviatã eletrônico. Bauru - SP: Edusc, 2009.

BEGALLI, A. S. M.; SILVESTRE, M. A. O.; SANTOS, R. S.; SIMIONI, R.;

ANDRADE, R. W. S.; ROMEIRO, V. R. A legitimidade do poder administrativo:

o Estado Democrático de Direito em Jürgen Habermas. Revista do Tribunal

de Contas do estado de Minas Gerais, abr./mai./ jun./2011, v. 79, n. 2, ano

XXIX.

BRASIL. Presidência da República. Democracia Participativa: nova relação

do Estado com a Sociedade 2003-2010. 2. ed. Brasília: Secretaria Geral da

Presidência da República, 2011.

HABERMAS, J. O Estado-nação europeu frente aos desafios da globalização:

o passado e o futuro da soberania e da cidadania". (Trad. Antonio Sérgio

Rocha). Novos Estudos CEBRAP, n. 43, 1995.

________. Uma conversa sobre questões de teoria política: entrevista de

Jürgen Habermas à Mikael Carlehedem e René Gabriels. (Trad. Marcos Nobre

e Sérgio Costa. Novos Estudos CEBRAP, n. 47, 1997a.

________. Direito e democracia: entre facticidade e validade. (Tradução

Flávio Beno Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997b.

________. Teoría de La acción comunicativa. Madrid: Taurus, 2001.

________. Três modelos normativos de democracia. A inclusão do outro. São

Paulo: Loyola, 2002.

________. Mudança estrutural da esfera pública. Rio de Janeiro: Tempo

Brasileiro, 2003.

RAWLS, J. Uma teoria da justiça. (Trad. Vamireh Chacon). Brasília: Editora

UnB, 1981 (Coleção Pensamento Político, 50).

SEN, A. Comportamento econômico e sentimentos morais. Lua Nova, n. 25.

São Paulo: CEDEC, 1992.

_______. O desenvolvimento como expansão de capacidades. Lua Nova, n.

28/29. São Paulo: CEDEC, 1993.

_______. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das

Letras, 2000.

PATEMAN, C. Participação e teoria democrática. (Tradução Luiz Paulo

Rouanet). Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992.