OS PRÉ-CONCEITOS SUBJETIVOS DO INTÉRPRETE

THE PRE-CONCEPTS OF THE INTERPRETER

João Henrique Vasconcelos Arouck

RESUMO

O presente artigo tem como objetivo discutir em como a investigação da estrutura

subjetiva dos pré-conceitos dos intérpretes pode significar um campo profícuo de

investigação no âmbito da Filosofia e da Teoria do Direito. Objetiva-se demonstrar até

que ponto isto se torna possível frente aos limites teóricos da Filosofia e da Teoria do

Direito. A investigação dos pré-conceitos tem como parâmetro a tradição hermenêuticofilosófico de ordem gadameriana. Entretanto, de maneira análoga a esta tradição, a

busca pela humanização da ciência do Direito a partir da incorporação de

conhecimentos e elementos antropológicos – no sentido de uma ciência humana – elevar

a produção dos saberes jurídicos ao conhecimento pleno dos sujeitos efetivos que

participam de seu processo cultural.

PALAVRAS-CHAVES:

CIÊNCIAS HUMANAS.

PRÉ-CONCEITOS;

HERMENÊUTICA

FILOSÓFICA;

ABSTRACT

This paper intends to discuss the pre-concepts of the interpreter as possible field of

investigation to the Philosophy and the general Theory of Law. This kind of proposition

is related to the possibilities of the Law knowledge in a sense of a human science,

taking under consideration a model of investigation proper to Philosophy of Law and to

Law Theory as well. First, it is essentially related to the philosophical hermeneutic

tradition in a gadamerian sense. Going further, it is also related to a possible

humanization of law knowledge, focusing the real interpreters of law´s cultural process

in a effective way. It means: take under analysis the essential aspects of man-kind in an

anthropological way as a contribution to understand all the aspects of a hermeneutic

phenomena.

KEYWORDS: PHILOSOPHICAL HERMENEUTICS; PRECONCEPTS; HUMAN

SCIENCES

Trabalho publicado nos Anais do XVII Congresso Nacional do CONPEDI, realizado em Brasília – DF

nos dias 20, 21 e 22 de novembro de 2008.

5575

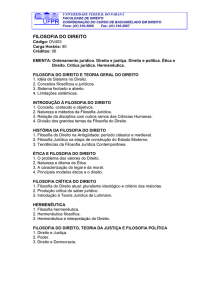

1. INTRODUÇÃO.

O trabalho tem como objetivo discutir o tema dos pré-conceitos do intérprete como

aspecto fundamental do processo de interpretação de textos legais e conteúdos de

significação do conhecimento jurídico em geral. Defende-se aqui sua legitimidade

enquanto tema de investigação da Filosofia do Direito e, conseqüentemente, da própria

Teoria do Direito.

Como discussão contemporânea esta temática já se encontra discutida – reflexamente –

em textos de Arthur Kaufmann [1] e Fritjof Haft [2] como se verifica, p. ex, na

“Introdução à Filosofia do Direito e à Teoria do Direito contemporâneas”, a partir dos

artigos “Filosofia do Direito, teoria do direito, dogmática jurídica” e “Direito e

Linguagem”, de ambos os autores, em respectivo.

Em Kaufmann já se pode encontrar a referência à questão dos pré-conceitos – no

sentido de pré-juízos estruturados no sujeito – como fator relevante – senão

indispensável - para o entendimento de conteúdos de significação no âmbito da

hermenêutica e da epistemologia jurídica.

A questão dos pré-conceitos torna-se um tema atual de investigação da Filosofia e da

Teoria do Direito na medida em que a hermenêutica recente – resultante do pensamento

filosófico europeu-continental de tradição eminentemente alemã – faz emergir, em nível

teórico, aspectos fundamentais da experiência da interpretação de textos e conteúdos de

significação em geral.

Isto quer dizer que ao invés de proporcionar novos dogmas da “arte” hermenêutica –

como, por exemplo, magistralmente fez Emilio Betti [3] na Attualità di una teoria

generale dell'interpretazione publicada em 1964– a hermenêutica filosófica possibilita a

compreensão de certos fenômenos que repercutem de maneira fundamental na

experiência do interpretar.

Assim, para a hermenêutica filosófica o processo ou fenômeno da interpretação é

tratado – no discurso gadameriano - naquilo que “é” (ou naquilo que se propõe a ser)

enquanto se manifesta como experiência e fenômeno. Em contrapartida, na

hermenêutica jurídica de índole relativista – como exemplificado na obra de Emilio

Betti – o processo da interpretação é vislumbrado como algo que deve ser, ou seja,

como arte regrada e intencionalizada que visa, ao final, a boa aplicação da norma

interpretada.

Entretanto, mesmo a despeito da distinção (contemporânea) de tratamento da questão

hermenêutica, é possível verificar grandes possibilidades de confluência e

transversalidade destas posturas mais do que a diferenciação estanque de disposições

filosóficas incomunicáveis.

Para a configuração do conhecimento jurídico esta questão se torna fundamental na

medida em que a norma jurídica ganha suas formas possíveis pelo sentido dado após o

5576

processo hermenêutico de textos jurídicos. A norma se torna presença – ou seja: aparece

à apreensão de todos os sujeitos em grau absoluto – a partir de seu sentido configurado

dentro do processo de interpretação de textos legais, jurisprudenciais e doutrinários.

Para por em maior relevo a importância da questão dos pré-conceitos do sujeito é

possível ir mais além dizendo que: qualquer investigação acerca da teleologia das leis,

das finalidades do sistema normativo abstrato, da eficácia da norma legal etc., deverá

levar em consideração os processos imanentes, precedentes e subjacentes aos sujeitos

históricos e efetivos que tecem as possibilidades de significação das normas em todas as

práticas sociais do Direito, ou seja, no âmbito do ensino, da produção de saberes

teóricos e principalmente no domínio da prática jurisdicional.

Pelas considerações exemplares de Kaufmann acerca da Filosofia do Direito e sua

relação indispensável com a Teoria do Direito e a Dogmática Jurídica – ligando-se,

assim, três vértices de correspondência mútua – torna-se relevante situar a questão dos

pré-conceitos como um tema atual de investigação da Filosofia e mesmo da Teoria do

Direito.

Sob esta perspectiva, é viável realizar apontamentos acerca da hermenêutica filosófica

de tradição alemã e em como o tema dos pré-conceitos – como condicionante da

experiência hermenêutica – torna-se relevante para o conhecimento jurídico como se

pode inferir da obra Hans-Georg Gadamer. Kaufmann mesmo pode ser considerado

como um dos recentes teóricos que, em sua geração, encontram-se bastante

influenciados pela tradição que o autor de Verdade e Método conseguiu delinear com

maestria.

Ao se investigar a constituição estrutural dos pré-conceitos no sujeito efetivo que

interpreta textos legais é indispensável que se leve também em consideração a dimensão

lingüística do Direito e as possibilidades que a filosofia da linguagem oferece tanto para

análise – no sentido amplo de uma Filosofia Analítica – quanto para a compreensão da

linguagem enquanto constituinte elementar da estrutura subjetiva que promove o

sentido (lingüístico) dos textos legais, tal como estabelecido no pensamento filosófico

europeu-continental. Isto quer dizer que a própria questão dos pré-conceitos emergindo nas inúmeras possibilidades de sentido das decisões - também pode e deve

ser vislumbrado a partir de sua imanência e configuração lingüística.

Desta feita, propõe-se desenvolver as pontuações necessárias sobre a questão dos préconceitos – sob a perspectiva hermenêutico-filosófica - como condicionante da

experiência interpretativa, defendendo-a como investigação legítima da Filosofia do

Direito, ou seja, tratar das repercussões teóricas maiores que a investigação do sujeito

efetivo possui para o conhecimento.

Interessante perceber que tal discussão não é isolada. É sempre possível realizar,

proficuamente, contrapontos dialogais com a tradição mais relevante da Filosofia e da

Teoria do Direito, no sentido de perceber na linha teórica inaugurada por Kelsen [4],

Hart[5] e Noberto Bobbio [6], por exemplo, a necessidade de se investigar a respeito do

espaço da subjetividade; da estrutura subjetiva daqueles que estão envoltos na

experiência do Direito, que constituem, desta forma, um campo válido de investigação

teórica, embora ainda não trabalhado à exaustão no pensamento objetivista e formal

5577

desta experiência, permanecendo através de sua reformulação pelo pensamento

sistemático de Canaris [7] a Luhmann.

2. FILOSOFIA DO SUJEITO E FILOSOFIA DO OBJETO.

Kaufmann (2002, p. 38), ao tratar das origens da filosofia e da filosofia do

direito, promove uma distinção de grande valia para iniciar a discussão sobre a

compreensão das possibilidades e do problema que envolve a reflexão filosófica em prol

do fenômeno jurídico. Trata-se da divisão da filosofia enquanto ontologia – o mundo

em objetividade – e como subjetividade, a partir da teoria do conhecimento ou de uma

filosofia da consciência.

O significado desta distinção vai muito além do didatismo e da metódica. É possível

dizer, de antemão, que as possibilidades de produção teórica no Direito concentram-se

sobre estas duas disposições fundamentais, ou seja, ora é um suposto desenvolvimento

(em um mesmo ou diferentes discursos) pautado na objetividade da manifestação

jurídica, ora traz à tona, ainda de maneira incipiente, o sujeito que aparece como centro

da presença e do fenômeno do Direito.

Contemporaneamente, muito se tem criticado a respeito da disposição filosófica que

conforma o pensamento jurídico (no Brasil, acentuadamente) e a produção dos saberes

sobre o Direito. No atual criticismo, discute-se até que ponto a filosofia da consciência –

outra forma de denominar a tradicional epistemologia e teoria do conhecimento –

tornam-se óbices para a realização de toda a teleologia do Direito e para a discussão de

seu sentido.

Na linha do atual criticismo, é comum a referência ao modelo da epistemologia

tradicional como esquema formal dualista de um sujeito soberano interposto ao objeto

de conhecimento e apreensão. A soberania do sujeito funda-se em um esquema

transcendental de disposição: a temporalidade – no sentido da historicidade – é mitigada

em prol do estabelecimento do sujeito epistemológico idealizado em uma atemporalidade formal que atuaria sempre a partir de categorias transcendentes e

formalizadas no discurso como a verdade científica do tempo.

Isto significa que o sujeito efetivo – enquanto ego autônomo e individualizado – é

dissipado em categorias formais que, apenas discursivamente, neutralizariam sua real

presença e disposição. Quer dizer: nunca é o autor quem fala, mas sim uma

subjetividade a-temporalizada e genérica. É o sujeito universal quem, desta forma,

produz o discurso e que, ficticiamente, afastado da subjetividade efetiva, apreende com

ciência e neutralidade o objeto manifesto da presença jurídica.

A linguagem, neste modelo, fala apenas como instrumento, como medium conceitual.

Muito aquém de uma legítima linguagem de análise – no sentido filosófico-analítico – o

modelo lingüístico da produção teórica do Direito ao mesmo tempo em que parece ser

neutra, impessoal e generalizada; contraditoriamente ainda se pauta no caráter lúdico e

literário da oratória forense, em prejuízo de toda a necessidade de uma efetiva

comunicabilidade do discurso.

5578

No entanto, a aparência discursiva se constitui em mera superficialidade quando se

discute a questão essencial: como é possível reformular – desconstruir ou reconstruir – a

subjetividade transcendental produtora dos saberes jurídicos? A essencialidade do tema

está no fato da questão ser resolvida apenas por trabalhadas reflexões em nível

propriamente filosófico, ou seja, não é um problema da prática do discurso em si.

Quando se pergunta “Quem fala? Quem produz o saber jurídico?”. É possível responder

elencando cada autor, ou mesmo dizer que é a própria história do pensamento (jurídico)

a produtora maior do atual estágio de saber sobre o Direito. Entretanto, tais respostas

têm valia apenas quando a questão é encarada sob um ponto de vista meramente

retórico.

Trata-se, na verdade, de uma discussão essencial na filosofia contemporânea e que

repercute diretamente na produção do conhecimento jurídico. Seguramente, pode-se

dizer que quem fala é a linguagem, como o elo sutil que promove a comunicabilidade e

o reconhecimento intersubjetivo. A forma como ela se apresenta na inter-subjetividade é

a pedra de toque da questão. Quais são os limites e as possibilidades da filosofia do

sujeito?

As respostas não são fáceis nem simples: o modo do conhecimento – a epistemologia

das produções dos saberes – não se modifica ao talante de seus praticantes. Qualquer

giro – como contemporaneamente se fala em “giros” lingüístico, ontológico e

hermenêutico – se manifestam como paradigma do conhecimento de forma lenta e

inesperada, como processo de ordem cultural que escapa a qualquer observação atenta.

Assim, a filosofia do sujeito ainda permanece como modo fundamental da produção

cultural do pensamento – ainda mais no âmbito jurídico e no contexto brasileiro – e a

investigação de seus limites e possibilidades torna-se de grande valia para a

compreensão de toda a problemática da produção teórica do direito e de sua prática –

como será visto a respeito do processo interpretativo entendido como cerne da

experiência jurídica.

O sujeito – fundamentado na transcendência – manifestando-se em formas atemporais

do discurso; envolto na articulação pré-moldada de categorias formais que além de

preestabelecer o âmbito do que é discutido em matéria jurídica – a substância da forma

teórica é pré-delimitada - proporcionam a racionalidade formatada do discurso jurídico.

Todos falam da mesma forma, tratam dos mesmos assuntos porque é preciso dissipar a

individualidade na egoidade transcendental que fala por si mesma e detém o objeto do

discurso e o próprio discurso.

Frente a isto, é possível interpelar pela questão de que até que ponto a originalidade do

conhecimento – que depende da liberdade consciente do sujeito produtor – pode

eclipsar-se e perder-se nos enquadramentos pré-concebidos da tradicional epistemologia

promotora da produção dos saberes.

Como na filmografia de Jean-Luc Godard – particularmente em: Alphaville, une étrange

aventure de Lemmy Caution [8] (1965) – onde é metaforizada a perda coletiva da

autonomia individual a partir de uma ditadura tecnocrática: a teia lingüística e

comunicativa que relaciona os indivíduos entre si é substituída por um programa

5579

coletivo de computador que visa à previsão e controle de toda a individualidade

possível.

A ficção futurística e bizarra de Godard, nesta obra, podem bem ilustrar – em um nível

artístico e extremo – as reflexões já efetuadas no decorrer de décadas acerca de todos os

problemas referentes a sociedades industriais de massa. A diversidade e a complexidade

passam a ser vivências compartilhadas em todas as comunidades modernas. A

legislação – como normatividade – perde em integridade e coerência em prol da intensa

necessidade de regulamentação estatal para todos os fatos mundanos.

A matéria de trabalho do jurista foge a qualquer tentativa de controle, a cientificidade de

seu conhecimento regrado e claro perde-se na massificação de seus próprios

instrumentos de trabalho, podendo ocorrer possíveis contradições como, por exemplo, o

desconhecimento da Lei pelo próprio jurista tanto por ausência da qualidade quanto pela

quantidade: as leis multiplicam-se de forma que nem mesmo a divisão do trabalho é

capaz de prover o conhecimento do jurista da maneira como seu papel foi moldado pela

cultura contemporânea.

Torna-se possível trabalhar a hipótese de que toda a problemática do Direito –

ineficácia, problemas de coerência e conhecimento inseguro p. ex – tem como causa

maior um problema externo, inevitável e imprevisível onde, portanto, a estrutura

subjetiva tradicional não se torna capaz (no sentido de sua limitação) de promover a

compreensão plena do fenômeno jurídico à maneira de sua presença na temporalidade.

É por este motivo, ainda, que se pode e deve justificar-se toda crítica ao modelo

epistemológico que promove a tecnologia dos saberes jurídicos. Estes paradigmas,

como sabido e discutido atualmente, provém de uma longa tradição metafísica

questionada radicalmente pelos giros da filosofia contemporânea, no âmbito ontológico,

lingüístico e hermenêutico.

Kaufmann (2002, p. 38) provê boas lições iniciais acerca do significado da Filosofia do

Sujeito referindo-a como teoria do conhecimento ou como visão de mundo a partir da

subjetividade. A referência paradigmática desta disposição é a filosofia cartesiana e

kantiana. Em Descartes, o estabelecimento da dúvida progressiva do conhecimento

subjetivo. Em Kant, a representação dualista do processo epistemológico a partir do

sujeito pensante e do objeto de conhecimento. Conforma-se, nestas tradições, a tão

discutida filosofia da consciência.

O que é interessante notar em Kaufmann, contudo, é o caráter decadente das filosofias

subjetivas que emergem – como se infere da história – em momentos de crise. Nestas

épocas o ser dos entes – as coisas tais como aparecem – são tomados como produtos da

consciência, do sujeito e não do mundo (em um sentido ontológico). Veja-se a

referência de Kaufmann (2002, p.39) a Goethe em se tratando do assunto:

(...) E uma tal filosofia, que já não apreende o ser com confiança, antes permanece presa

na eterna dúvida, é um sinal claro de que o apogeu de uma época foi ultrapassado para

começarem a surgir tendências fracturantes. “Quero revelar-lhes algo” – disse Goethe

5580

certa vez a Eckermann – “e o senhor vê-lo-á várias vezes confirmado na sua vida. Todas

as épocas de retrocesso e dissolução são subjectivas; em oposição, todas as épocas de

progresso têm uma orientação objectiva”. E o seu contemporâneo Kant acrescentou:

“toda a nossa época é retrógrada porque é subjetiva”.

Como se percebe, além de um problema objetivo em relação ao Direito – sua

manifestação complexa no cerne das sociedades tecnológicas contemporâneas – somase, ainda, o problema concernente ao próprio conhecimento jurídico. Não é coerente

afirmar, portanto, que os pontos de nós da atual problemática reduzem-se apenas a sua

conformação na contemporaneidade, tampouco está tão somente relacionado à questão

da cognição e compreensão subjetiva dos sujeitos atuantes.

O debate salutar sobre a presença da Justiça e a eficácia do Direito, corre o risco de se

limitar a inúteis divergências subjetivas de teorias gerais divergentes sobre um objeto de

difícil compreensão, ou sobre antigas tradições teóricas como o positivismo e o

jusnaturalismo em seu inabalável conflito. A questão de divergência no que se refere a

sua inautenticidade ou autenticidade já se encontra discutida na obra de Ronald

Dworkin [9] como exemplo atual do problema sobre interpretação e sobre a discussão

de possíveis posturas interpretativas para a compreensão do Direito.

Para além das críticas inócuas dos discursos positivistas e à sua tradição teórica, talvez a

questão primordial seja a de discernir até que ponto é possível uma Filosofia do Direito

para a objetividade ou para a subjetividade. Existem períodos necessários para que cada

postura se apresente? Na experiência da produção teórica esta diferença pode

manifestar-se plenamente? A objetividade e a presença total do Direito podem tornar-se

discursos – e comunicação – sem a inevitável e temporal interferência de subjetividades

atuantes? Até que ponto a subjetividade modelar – que efetivamente produz acima do

ego que teoriza – pode ampliar-se para toda a possibilidade que a linguagem, enquanto

lógos e modo de ser do homem podem legar? Pode haver dialética entre discursos que

se opõem, em aparente divergência, mesmo que provenham dos mesmos pressupostos

epistemológicos?

Kaufmann (2002, p.37) ao tratar da filosofia enquanto objetividade segue os traços do

giro ontológico na medida em que suscita a questão pelo discurso heideggeriano sobre o

ser dos entes. Ao falar em um “estar aí” remete-se ao Dasein do ser do humano que “é”

na forma que “está aí” (Da-Sein). Da mesma maneira o ser do humano que é (sendo

sempre no Tempo) encontra-se imergido na presença dos entes – da entidade, da

objetividade – que como seu próprio ser, estão igualmente “sendo” na temporalidade

que proporciona a condição do ser em geral.

Fala-se de um “espantar-se” com a situação de “estar-aí” – jogado na condição de

simplesmente ser – e na falta de justificação prévia do sentido de que as coisas, a

entidade do mundo e o ser humano, sejam algo. Este tipo de reflexão – ou espanto –

pode surgir do simples e velho questionamento: por que Tudo; e não (antes) Nada?

Na dimensão inescapável da presença – da totalidade de tudo que é – o Direito, a Lei, o

Estado, a Justiça e muitas outras teorizações emergem como entes que se ligam entre si

pelas suas significações ontológicas. Quando se fala sobre o vocábulo “Direito” já se

5581

deve pressupor a complexidade de sua manifestação; do modo como se presentifica por

entre os seres da compreensão (o ser humano). Portanto, em se tratando do fenômeno

jurídico o nominalismo, como postura interpretativa do fenômeno, torna-se uma tarefa

impossível, a não ser que o produtor do discurso suponha, de antemão, a sua

efemeridade e já adiante as possibilidades dialógicas da divergência em prol do ser que

pretende desvelar na maneira como este se manifesta pela presença ôntica do mundo.

Conclui então Kaufmann (2002, p. 37) pelo seguinte:

(...) “a ontologia é uma filosofia baseada na confiança do ser, parte do princípio de que

alguma coisa “é”, que existe independentemente do nosso pensamento. Ela não se dirige

à consciência, mas ao ser, que, em princípio, está indisponível e só está à disposição do

homem na medida em que respeita leis implantadas no ser (na “natureza”).

Compreende-se uma tal filosofia, que repousa na confiança do ser, que se orienta pela

realidade objetiva, só seja possível numa época consistente em si mesma, alicerçada em

fundamentos estáveis; que, sobretudo, também tenha confiança em si própria. Por isso,

é nas épocas de maior fulgor intelectual e cultural que a ontologia representa a corrente

de pensamento dominante: no esplendor da Antiguidade Clássica com Aristóteles, na

alta escolástica com S. Tomás de Aquino, no auge do idealismo alemão com Hegel.”

Vê-se, por Kaufmann, que, ao revés da filosofia do sujeito, a postura filosófica objetiva

se manifesta em períodos de confiança e segurança tanto no ser existencial que

compreende quanto no ser que é desvelado e compreendido.

Na história do pensamento jurídico, não há ainda uma distinção clara entre produções

que seguem disposições objetivas ou subjetivas de maneira completamente nítida.

Verifica-se sempre o apreço em formalizar a dualidade metafísica da filosofia da

consciência nos meandros do discurso. O controle da subjetividade ordenadora do

produtor do discurso pressupõe, de antemão, a pré-delimitação do objeto a ser

linguisticamente manifesto. Toda a objetividade do fenômeno e da sua presença na

contemporaneidade é reduzida pela pré-ordenação subjetiva do produtor que, ao final,

acaba por restringir as manifestações do ente na pré-dominância da forma conceitual

que lhe aprouvera escolher para a efetivação do discurso e manipulação científica do

que lhe parece objeto de investigação, conhecimento e apreensão instrumental.

Ao falar em pré-conceitos do intérprete, portanto, é preciso que se atente para sua

significação e extensão: trata-se não apenas de um problema hermenêutico – no sentido

da tradição própria e distinta da hermenêutica jurídica – concerne também à questão da

compreensão na prática do Direito, ou seja, não somente na interpretação que visa à

reivindicação/declaração do direito ou para a resolução sentencial nos casos concretos

da jurisdição, mas, ainda, na produção dos saberes jurídicos que, ao final, possibilita sua

tecnologia e seu discurso.

Não seria prudente afirmar que a investigação dos pré-conceitos repousaria na

disposição objetiva ou subjetiva de maneira absoluta já que é pela objetividade do

mundo que o intérprete detém e constitui sua estrutura subjetiva. Ao mesmo tempo, a

5582

subjetividade – o ego efetivo e produtor – ainda possui, mesmo que na postura mais

livre, um papel ordenador próprio da natureza puramente lingüística de seu ser.

O problema do elo ontológico existente entre o sujeito, o objeto e a linguagem encontrase como cerne da discussão sobre as possibilidades conscientes das ciências humanas –

ou a todo conhecimento que se refira ao ser humano na efetividade de seus aspectos

fundamentais.

No debate contemporâneo Michel Foucault [10] é um dos que se propõem a reafirmar as

ciências humanas em todas as suas possibilidades a partir do reavivamento do caráter

essencialmente antropológico deste saber. As reflexões sobre as estruturas formais

subjetivas são somadas à busca pelo conhecimento pleno do sujeito efetivo que

promove este conhecimento e que ao mesmo tempo se encontra no centro ou mesmo

como objeto da discussão de uma filosofia antropológica vislumbrada em um sentido

próprio e original.

Neste aspecto, de se privilegiar a estrutura efetiva da subjetividade, em um sentido

filosófico e antropológico, a investigação acerca dos pré-conceitos do intérprete – ou de

outras manifestações do sujeito em si – podem ter pontos de partidas próprios de uma

filosofia do sujeito, mas, como já exposto, aquém da configuração metafísica

tradicional, ou seja, da transcendência da subjetividade em formas ideais de disposição

para o conhecimento das entidades do mundo.

A investigação do sujeito efetivo pode ter desta forma, fundamentos sólidos em um

conhecimento de caráter filosófico e antropológico. Como, por referência, se infere das

palavras de Foucault (1992, pag. 370) sobre a natureza e objeto das ciências humanas:

“O objeto das ciências humanas não é, pois, a linguagem (falada, contudo apenas

pelos homens), mas, sim, esse ser que, do interior da linguagem pela qual está cercado,

se representa, ao falar, o sentido das palavras ou das proposições que enuncia e se dá,

finalmente, a representação da própria linguagem.

Vê-se que as ciências humanas não são uma análise do que o homem é por

natureza; são antes uma análise que se estende entre o que o homem é em sua

positividade (ser que vive, trabalha, fala) e o que permite a esse mesmo ser saber (ou

buscar saber) o que é a vida, em que consistem a essência do trabalho e suas leis, e de

que modo ele pode falar”.

É como desdobramento necessário da discussão sobre os saberes a respeito do ser

humano que se pode situar a investigação dos pré-conceitos como estrutura subjetiva

condicionante da experiência jurídica no âmbito da compreensão de textos e conteúdos

gerais de significação.

É neste ponto ainda que, ousadamente, se pode afirmar que a tradição da

ciência do direito pode ainda se tornar – senão pelo menos aproximar-se de – um

modelo autêntico de uma das ciências humanas possíveis. Mesmo com todo o aparato

5583

intelectualista e formal – modelar ao conhecimento jurídico – a ciência humana do

Direito também seria um modo de conhecer a inter-subjetividade para além da

esquematização formal. Seria uma maneira de radicalizar o conhecimento da

subjetividade, ou seja, buscar a conhecer mais o primado já identificado por Kelsen

(1998 p.85) quando defendera na sua Teoria Pura as situações de relação intersubjetivas – mesmo em sentido amplo - como objetividade a ser conhecida pela ciência

jurídica.

Assim aduz o mestre austríaco:

“Quando, contudo, se procede à análise das nossas afirmações sobre a conduta

humana, verifica-se que nós conexionamos os atos de conduta humana entre si e com

outros fatos, não apenas segundo o princípio da causalidade, isto é, como causa e efeito,

mas também segundo um outro princípio que é completamente diferente da causalidade,

segundo um princípio para o qual ainda não há na ciência uma designação aceita.

Somente se é possível a prova de que um tal princípio está presente no nosso

pensamento e é aplicada por ciências que têm por objeto a conduta dos homens

entre si enquanto determinada por normas, ou seja, que tem por objeto as normas

que determinam essa conduta, é que teremos fundamento para considerar a sociedade

como uma ordem diferente da [ordem] da natureza e para distinguir das ciências

naturais as ciências que aplicam na descrição de seu objeto este outro princípio

ordenador.” [Grifo nosso]

É preciso atentar-se, todavia, que para a hermenêutica filosófica – na linha

traçada por Gadamer – a consciência teórica dos pré-conceitos possui significação

muito peculiar à sua própria obra e à discussão das chamadas “ciências do espírito”

(geisteswissenchaften) onde a ciência jurídica compartilharia desta tradição em seu

aspecto hermenêutico, e mesmo, em sua configuração geral.

Em Gadamer o diálogo com a tradição propriamente alemã da filosofia e da

hermenêutica é o que caracteriza a sua obra. Entretanto, isto não significa distância e

impossibilidade de se pensar diferentes situações a partir da alta reflexão gadameriana.

A consciência teórica dos pré-conceitos pode ser um dos caminhos para expandir e

consolidar o conhecimento do direito em sua matriz antropológica a partir da

investigação da subjetividade efetiva e do jogo de inter-relações humanas.

Neste âmbito, objetividade e subjetividade têm como intermédio a própria

linguagem que nada seria senão o ser humano em seu horizonte de possibilidades

comunicativas e de determinações ontológicas.

3. OS PRÉ-CONCEITOS

FILOSÓFICO.

E

SEU

SIGNIFICADO

HERMENÊUTICO-

Gadamer, na Verdade e Método, suscita a discussão dos pré-conceitos do sujeito

como parte essencial da teoria da experiência hermenêutica – já refletida em nível

filosófico – elevando-a a condição de princípio da compreensão.

5584

De outra forma, significa que os pré-conceitos tornam-se um problema

conceitual digno de apurada investigação filosófica. Seu significado vai além da mera

proposição do que deve ocorrer no processo interpretativo e da simples enunciação do

que, de fato, acontece na experiência da interpretação em geral.

O pré-conceito como discussão da Filosofia, emerge da obra de Heidegger. Falase inicialmente em “estrutura prévia da compreensão” no sentido de compreender a

entidade do mundo a partir da temporalidade do Ser-aí (Dasein). Não se trata de uma

teorização epistemológica ou de afirmar que o sujeito cognoscente possui –

algebricamente – representações de pré-conceitos X1, X2, X3 (...) que serão somadas à

representação Y1, Y2 (...) da cognição ou apreensão do objeto cognoscível.

O cerne da questão é a discussão sobre a condição ontológica em seu aspecto

existencial inerente ao ser humano enquanto único ser da compreensão. O sentido

obtido com a compreensão - ou com a interpretação de um texto - resulta de um

processo circular entre a subjetividade estruturada em pré-conceitos da vivência com a

alteridade do texto ou do fato que se pretende interpretar e compreender.

Disto decorre que o fenômeno da interpretação de textos envolve sempre um ato

de projeção de sentido. A primeira aferição de um sentido da “parte” de um texto

encontra-se de imediato com a pré-projeção do sentido de um “todo” resultado dos préconceitos subjetivos. Daí o caráter circular da compreensão. Tal questão é discutida – a

partir de sua importância para as ciências do espírito (geisteswissenchaften) - desde o

projeto hermenêutico de Schleiermacher no século XIX.

A inevitabilidade dos pré-conceitos deve, contudo, ser conscientemente apurada

pelo sujeito da interpretação. O mérito da discussão encontra-se na possibilidade de

aproximação do sentido original do texto a partir da consciência, levada a cabo pelo

intérprete, de todos os pré-juízos que condicionam a interpretação e o processo do

conhecimento. Assim, a consciência do pré-conceito significa a consciência da

possibilidade do erro e do afastamento da verdade da própria coisa interpretada e

mediada pela linguagem textual.

O primado de se ater às coisas mesmas provém da tradição fenomenológica que

se reinventa na obra inicial de Heidegger – como em Ser e Tempo. De outra forma

significa ater-se às coisas mesmas a partir da forma de sua presença. Eis que a condição

dos pré-conceitos – como acontecimento fundamental no processo da interpretação e

compreensão – pode afastar ou aproximar o intérprete da verdade e das manifestações

possíveis da entidade.

Indo além, Gadamer (2005, p. 356) trata sobre o processo de eliminação ou

aniquilamento dos pré-conceitos e na possibilidade do óbice à experiência plena da

interpretação e da obtenção do sentido:

“quem busca compreender está exposto a erros de opiniões prévias que não se

confirmam nas próprias coisas. Elaborar os projetos corretos e adequados às coisas, que

como projetos são antecipações que só podem ser confirmadas ‘nas coisas’, tal é a tarefa

constante da compreensão. Aqui não existe outra objetividade a não ser a confirmação

5585

que uma opinião prévia obtém através de sua elaboração. Pois o que é que caracteriza a

arbitrariedade das opiniões prévias inadequadas senão o fato de que no processo de sua

execução acabam sendo aniquiladas? A compreensão só alcança sua verdadeira

possibilidade quando as opiniões prévias com as quais inicia não forem arbitrárias.

Por isso, faz sentido que o intéprete não se dirija diretamente aos textos a partir da

opinião prévia que lhe é própria, mas examine expressamente essas opiniões quanto à

sua legitimação, ou seja, quanto à sua origem e validez.” [grifo nosso]

Dada a estrutura dos pré-conceitos – expressa no uso costumeiro e subjetivo da

linguagem confrontada com a linguagem do texto (presume-se que o sentido de uma

palavra no texto por um autor é o mesmo utilizado pelo sujeito que lê em seu uso

costumeiro da linguagem) – há o inevitável o risco de que o sentido do texto (da

verdade da coisa tratada) perca-se no “circuito fechado” das opiniões prévias.

Para Gadamer, a dificuldade só pode ser transposta quando o intérprete, ao invés

de se deixar levar pelo arbítrio das próprias opiniões, torna-se disposto à alteridade do

texto e para a opinião do outro. No viés da consciência hermenêutica importa o

apropriamento, pelo sujeito, de seus pressupostos (pré-conceitos) para que estes sejam

conscientemente confrontados com a alteridade do texto e para que o sentido da coisa

traçada nas entrelinhas transpareça como a diferença daquilo que o intérprete tem como

verdade pressuposta. A verdade do objeto – pressuposta na semelhança e na identidade

do que pensa o sujeito – passa a ser a da diferença, do outro que transparece para além

do pré-conceito subjetivo.

Todavia, não se sabe objetivamente até que ponto é possível o exame preliminar

– e consciente – de pré-conceitos pelo próprio sujeito que interpreta o texto ou um fato

que, por exemplo, envolva uma questão de valor e suponha uma predisposição subjetiva

para o entendimento. Há sempre o risco de que a análise preliminar consciente –

racional – tornar-se, no indivíduo, outra estrutura subjetiva de pré-conceitos. O exame

dos próprios pré-conceitos rumo a uma clarificação conceitual plena é, sem dúvida,

uma tarefa ainda obscura e que deverá ser pontuada por outras formas de

conhecimento sobre o ser - humano.

No sentido estritamente gadameriano, a questão dos pré-conceitos, é o ponto de

partida fundamental para se levar o problema hermenêutico à sua mais alta clarificação.

Isto porque a tradição do ser e do ente “fala” a partir do texto pressupondo-se,

entretanto, a percepção aguda dos pré-conceitos pelos sujeitos da interpretação. Para a

hermenêutica em seu âmbito filosófico o encontro com a coisa mesma (entrelaçada no

textum) se realiza plenamente com a percepção dos pré-conceitos da subjetividade.

Perceber a imanência de conceitos precedentes é a pedra de toque da questão:

não há como prescrever um método (no sentido da metodologia tradicional) para

perceber os próprios pré-conceitos bem como os conceitos prévios de outrem. Tal

manifestação terá sempre um caráter hermenêutico ainda mais pelo fato de que as

importantes repercussões (interpretações) de um texto se conformam em outros que

recomeçam sua valência hermenêutica em uma linha contínua, como em um texto

único.

5586

Para a Filosofia do Direito o potencial discursivo dos pré-conceitos possibilita

investigações relevantes. Desde simples ofícios, documentos públicos e sentenças

judiciais, o caráter discursivo da interpretação gera sempre mais textos. Uma

investigação histórica – em sentido arqueológico – de textos legais e sentenças a partir

de uma livre disposição hermenêutico-filosófica pode resultar em análises interessantes

acerca da história de uma categoria jurídica teórica ou de direitos abstratamente

considerados. Somando-se à objetividade dos documentos ensimesmados em sua

historicidade particular, ter-se-ia, por esta análise, como alcançar – hermeneuticamente a subjetividade efetiva e produtora daqueles documentos.

Há ainda a possibilidade de: compreendendo os pré-conceitos que se

entrelinham nos textos, tentar alcançar a verdadeira manifestação objetiva do Direito no

passado e no presente. Isto porque a partir do discernimento dos conceitos prévios

separam-se os sujeitos de seus objetos, resultando assim na compreensão da

subjetividade histórica produtora dos discursos (como os que se encontram presentes

nos textos legais) da objetividade teórica pré-delimitada por estes sujeitos e, por fim, do

ente que se manifesta e se apresenta em sua realidade plena, para além do sujeito efetivo

tal como defende Gadamer (2005: 367) no sentido de que “para nós a razão somente

existe como real e histórica, isto significa simplesmente: a razão não é dona de si

mesma, pois está sempre referida ao dado no qual exerce sua ação”.

Para a Filosofia do Direito, o tema da investigação dos pré-conceitos do

intérprete não está diretamente ligado com propósitos propedêuticos ou metodológicos.

Serve para estabelecer a consciência autônoma dos que atuam em profissões jurídicas e

onde a interpretação de textos (como no caso do advogado, do juiz, do promotor e de

qualquer cidadão que queira acompanhar qualquer jogo processual político ou jurídico)

torna-se sua atividade essencial. Serve para reconhecer em si mesmo os óbices de sua

subjetividade quando se tratar da experiência da interpretação de textos e de

significações do conhecimento jurídico. Serve ainda (e este é o aspecto mais importante

da possibilidade deste tipo de investigação) para aproximar ainda mais os sujeitos

produtores dos saberes jurídicos e partícipes diretos da produção cultural do Direito no

mundo. Reconhecer no outro o que está em si mesmo – investigando os pré-conceitos

da subjetividade de uma época encontro os meus próprios – pode significar uma

contribuição relevante para o que seja uma Razão Inter-subjetiva.

A subjetividade transcendental que, culturalmente, apropriou-se do espaço

subjetivo daqueles que resolvem processos, produzem e disseminam saberes e

reivindicam direitos, pode ser gradualmente mitigada em prol da própria egoidade

daqueles que produzem o sentido do Direito. A fantasia retórica e a lúdica do old

fashioned way of speaking podem ser substituídas pela divergência direta e legítima

entre egos produtores de saberes.

Evidentemente, isto pressuporia um ativismo consciente, uma disposição intersubjetiva para o diálogo enquanto lógos -. Desta maneira, a racionalidade e sua relação

com o que seja a verdade aproxima-se – no debate dos saberes jurídicos – daquilo que

ela traz de originário. Mitiga-se a crosta cultural, o medo da crítica racional e legítima, a

defesa política que cada um faz de seu ego amedrontado pela vontade de poder, em prol

do debate aberto, em outras palavras: da inter-subjetividade que promove o sentido do

mundo e do consenso que gera novas possibilidades para o ser humano em sua atual

qualificação ontológica.

5587

O tema da razão inter-subjetiva – situado de maneira transversal à questão dos

pré-conceitos – é de grande importância para refletir o conhecimento jurídico enquanto

ciência propriamente humana. Isto significa ir além dos esquemas tradicionais da

filosofia da consciência, da extrema objetivação do discurso e de todo o apego aos

sistemas formais decorrentes do sujeito e do objeto. O estruturalismo francês, e sua

reflexão sobre as ciências humanas – pensada, ressalte-se, em um sentido transversal às

geisteswissenchaften de tradição alemão – pode ser uma das vias para aproximar o

conhecimento jurídico dos sujeitos efetivos que produzem seu saber e proporcionam a

atualidade cultural do Direito.

Assim, de muita valia são os dizeres de Merleau-Ponty (1989, pag. 135):

“Mas, as ciências do homem (para não falar das outras) mostraram que todo

conhecimento do homem pelo homem não é contemplação pura, mas é

inevitavelmente retomada, segundo as possibilidades de cada um, dos atos do

outro, é reativação, a partir de signos ambíguos, de uma experiência que não é sua,

apropriação de uma estrutura – a priori da espécie, esquema sublinguístico ou espírito

de uma civilização – cujo conceito não é formado distintamente pelo conhecedor, que o

restitui como um pianista treinado decifra uma música desconhecida: sem que ele

próprio possa apreender os motivos de cada gesto e de cada operação, sem poder

despertar todo o saber sedimentado que usa nesse momento. Aqui não há mais posição

de um objeto, mas comunicação com uma maneira de ser. A universalidade do saber

não está mais garantida em cada um pelo reduto da consciência absoluta onde o “eu

penso” kantiano, por mais ligado que estivesse a certas perspectivas espaço-temporais,

assegurava-se a priori como idêntico a todo “eu penso” possível. É diante de nós, na

coisa onde somos colocados por nossa percepção, no diálogo em que somos

lançados em nossa experiência do outro, num movimento cujas molas não são

conhecidas por nós em sua totalidade, que se encontra o germe da universalidade

ou a luz natural, sem as quais não haveria conhecimento. Há metafísica a partir

do momento em que, cessando de viver na evidência do objeto – seja o objeto

sensorial ou o objeto da ciência – apercebemos indissoluvelmente a subjetividade

radical de toda nossa experiência e seu valor de verdade.” [grifo nosso]

Desta forma, ainda não há como prever até que nível de formalização a

disposição objetivista do conhecimento jurídico pode chegar, nem até que ponto a

segurança operacional da ciência do direito pode ser afetada a partir de uma disposição

subjetiva, não em seu sentido filosófico transcendental, mas sim a partir da efetividade

dos elementos antropológicos que, mesmo em nível apenas teórico, podem cada vez

mais humanizar o conhecimento do Direito em prol do ser-humano, em todas as suas

manifestações e contextos.

É seguro dizer, todavia, que o espaço da subjetividade precisa ser discutido para

além da abstração do homem como sujeito universal de direitos, da fictícia neutralidade

hermenêutica e de todas as posturas que relegam a complexidade do Direito a uma

fantasia abstraída de uma realidade que apesar de ser o fundamento da ciência torna-se

cada vez mais pouco confrontada pela produção dos saberes jurídicos.

5588

4. CONCLUSÃO

As reflexões em prol do conhecimento disposto para a subjetividade efetiva –

seja pelo discurso próprio da tradição hermenêutico-filosófica alemã, seja pela

discussão sobre as ciências humanas (levada a cabo pelo estruturalismo francês p. ex) não podem ser encaradas como vão ecletismo.

A validade (como sentido) do conhecimento jurídico deve sempre ser colocada

em questão pela Filosofia e pela Teoria do Direito, aliás, para a Teoria, tais reflexões

tornam-se ainda mais importantes na medida em que é partir de pressupostos e

disposições (filosóficas) legítimas que as teorias sobre o Direito se automatizam e

disseminam seus saberes em prol da formação dos partícipes do processo cultural

jurídico.

Como bem lembrou Kelsen, ainda falta um espaço no conhecimento jurídico

para as relações dos homens entre si que mesmo a tradição da sociologia jurídica ainda

não conseguiu delimitar como investigação prioritária. Não há como reduzir a

complexidade do fenômeno humano a esquemas formais de operação de conceitos

mediante a linguagem terminológica do Direito.

É preciso que cada vez mais se avance em prol da investigação de toda a

antropologia presente e inerente aos saberes jurídicos. Os pré-conceitos subjetivos –

como eixo da reflexão hermenêutico-filosófica – podem ser o ponto de partida para que

cada vez mais o centro de toda a problemática seja o próprio sujeito.

Na complexa diversidade cultural do mundo contemporâneo, é preciso que se

enfrente toda a problematicidade que envolve a teleologia do Direito. As discussões

sobre os significados da justiça para além de uma postura objetiva ou subjetiva devem

pautar-se na inter-subjetividade de todos aqueles que participam diretamente dos

processos culturais do Direito. O tema dos pré-conceitos, bem como a tentativa de uma

humanização gradual do conhecimento jurídico pode ser visto como um dos âmbitos

necessários de toda esta discussão.

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BOBBIO, Noberto. Teoria do Ordenamento Jurídico. Brasília: Editora Universidade de

Brasília, 1995.

CANARIS, Claus-Wilhelm. Pensamento Sistêmico e Conceito de Sistema na Ciência

do Direito. Lisboa: Fundação Calouste Gulbekian, 1996. Cap. 2 – O conceito de

sistema. P. 25-102

5589

DWORKIN, Ronald. O Império do Direito. Trad. Jefferson Luiz Camargo. 2ª Ed. São

Paulo: Martins Fontes, 2003. Cap. 2 – “Conceitos de Interpretação

FOUCAULT, Michel. As Palavras e as coisas: uma arqueologia das ciências humanas.

Trad. Salma Tannus Muchail. 6ª Ed. – São Paulo: Martins Fontes, 1992.

GADAMER, Hans-Georg. Verdade e Método I – Traços Fundamentais de uma

Hermenêutica Filosófica. Trad. Flávio Paulo Meurer.- 7ª Ed. – Petrópolis, RJ: Vozes.

Bragança Paulista, SP: Editora Universitária São Francisco, 2005

GADAMER, Hans-Georg. Verdade e Método II – Complementos e Índice. Trad. Márcia

Sá Cavalcante Schuback.– Petrópolis, RJ: Vozes. Bragança Paulista, SP: Editora

Universitária São Francisco, 2002.

HAFT, Fritjof. Direito e Linguagem in KAUFMANN, Arthur. Introdução à filosofia do

direito e à teoria do direito contemporâneas. . Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian,

2002, p. 303-326.

HART, Hebert. O Conceito de Direito. Lisboa: Fundação Calouste Gulbekian, 1994

KAUFMANN, Arthur. Introdução à filosofia do direito e à teoria do direito

contemporâneas. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002, p. 25-53.

KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 1998.

PONTY, Merleau. O Metafísico do Homem. Trad. Marilena Chauí. – São Paulo: Nova

Cultura, 1989.

RAMBERG, Bjorn. GJESDAL, Kristin. Hermeneutics. Stanford Encyclopedia of

Philosophy. Disponível em: http://plato.stanford.edu/entries/hermeneutics/. Acesso em

01/07/2008.

5590

[1] KAUFMANN, Arthur. Introdução à filosofia do direito e à teoria do direito

contemporâneas. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002, p. 25-53.

[2]HAFT, Fritjof. Direito e Linguagem in KAUFMANN, Arthur. Introdução à filosofia

do direito e à teoria do direito contemporâneas. . Lisboa: Fundação Calouste

Gulbenkian, 2002, p. 303-326.

[3]Cf. RAMBERG, Bjorn. GJESDAL, Kristin. Hermeneutics. Stanford Encyclopedia of

Philosophy. Disponível em: http://plato.stanford.edu/entries/hermeneutics/. Acesso em

01/07/2008. “One example is Emilio Betti. Publishing his Teoria della interpretatione

in 1964, Betti approaches hermeneutics from a non-ontological point of view, explicitly

connecting himself to the legacy of Schleiermacher and Dilthey. Hermeneutics, for

Betti, should confine itself to the epistemological problems of interpretation, and not try

to engage with the deepest conditions of human existence. Speech and texts, Betti

argues, are objectified representations of human intentions. To interpret their meaning is

to breathe life into these symbolically mediated intentions. This is possible because

although the interpreter's individuality and the individuality expressed in the text are

constitutively different, the interpreter may overcome her own point of view in order to

get a grasp on the meaning of the text. At issue is an attempt to re-create the original

process of creation: not in order to reach the psychological state or content of the author,

but to get at the true and only meaning of the text”.

[4]KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 1998.

[5]HART, Hebert. O Conceito de Direito. Lisboa: Fundação Calouste Gulbekian, 1994.

[6]BOBBIO, Noberto. Teoria do Ordenamento Jurídico. Brasília: Editora Universidade

de Brasília, 1995.

[7]CANARIS, Claus-Wilhelm. Pensamento Sistêmico e Conceito de Sistema na Ciência

do Direito. Lisboa: Fundação Calouste Gulbekian, 1996. Cap. 2 – O conceito de

sistema. P. 25-102

[8]Sobre informações básicas da obra: http://www.imdb.com/title/tt0058898/ . Acesso

em 03/07/2008.

[9]DWORKIN, Ronald. O Império do Direito. Trad. Jefferson Luiz Camargo. 2ª Ed.

São Paulo: Martins Fontes, 2003. Cap. 2 – “Conceitos de Interpretação”.

[10]FOUCAULT, Michel. As Palavras e as coisas: uma arqueologia das ciências

humanas. Trad. Salma Tannus Muchail. 6ª Ed. – São Paulo: Martins Fontes, 1992.

5591