Música e Músicos no Paraná: sociedade, estéticas e memória. v. 1,

Curitiba: Artembap, 2014.

PAISAGEM SONORA DO BOI-DE-MAMÃO PARANAENSE

Dranda. Beatriz Helena Furlanetto1

Universidade Estadual do Paraná

Campus I – Escola de Belas Artes do Paraná

[email protected]

Resumo

O texto apresenta as principais tendências sobre as pesquisas geográficas em música e

paisagem sonora. Na perspectiva da geografia cultural, a paisagem reflete a dimensão simbólica

das construções socioespaciais e pode ser apreendida como um texto cultural. Nesse sentido, a

paisagem sonora do Boi-de-mamão expressa os atributos culturais de determinadas

comunidades do litoral paranaense, contribui no processo de construção identitária, promove a

integração social e consolida os vínculos de pertencimento ao lugar.

Palavras-chave: Geografia cultural; Paisagem; Música; Festa brasileira; Boi-de-mamão.

SOUNDSCAPE OF PARANÁ’S BOI-DE-MAMÃO

Abstract

The text presents key trends on geographical research in music and soundscape. From the

perspective of cultural geography, the landscape reflects the symbolic dimension of sociospatial constructions and may be perceived as a cultural text. In this sense, the soundscape of

the Boi-de-mamão expresses the cultural attributes of given communities of Paraná’s coast,

contributes to the process of identity construction, promotes social integration and strengthens

place belonging bonds.

Keywords: Cultural geography; Landscape; Music; Brazilian party; Boi-de-mamão.

1

Doutoranda no Programa de Pós-graduação em Geografia da Universidade Federal do Paraná (Brasil). Professora

da Universidade Estadual do Paraná, Campus Escola de Música e Belas Artes do Paraná. Bolsista da CAPES

(processo 5617138) na Università di Urbino Carlo Bo.

7

Música e Músicos no Paraná: sociedade, estéticas e memória. v. 1,

Curitiba: Artembap, 2014.

O BOI-DE-MAMÃO NO LITORAL DO PARANÁ

O boi-de-mamão2 é uma das mais ricas manifestações do folclore brasileiro, na qual o boi

é a principal figura de representação. Surgido no Nordeste do Brasil no século XVIII, ao espalharse pelo país recebeu diferentes denominações, narrativas, formas de apresentação,

indumentárias, personagens3, ritmos e instrumentos musicais. Assim, o folguedo se chama

Bumba-meu-boi nos estados do Maranhão, Rio Grande do Norte, Alagoas e Piauí; Boi-bumbá no

Pará, Rondônia e Amazonas; Boi-de-mamão no Paraná e em Santa Catarina, entre outras

denominações regionais.

O espetáculo é uma espécie de ópera popular que reúne música, dança e teatro,

mesclando elementos das culturas europeia, africana e indígena. Os atores populares ou

brincantes encenam, na maioria das apresentações, o mito da morte e ressurreição do boi,

resgatando elementos da vida cotidiana do Nordeste brasileiro, durante o período colonial.

Àquela época, séculos XVI ao XIX, as relações econômicas e sociais eram marcadas pela

plantation, criação extensiva de gado e pelo trabalho escravo. É este cenário que se projeta na

narrativa tradicional, na qual o boi de estimação de um rico fazendeiro (elemento branco) é

roubado pelo escravo Pai Francisco (elemento negro), que mata o animal para satisfazer a

vontade de sua esposa grávida, Mãe Catirina, desejosa em comer a língua do boi. Pajés e

curandeiros (elemento ameríndio) são convocados para reanimar o animal e, quando o boi

ressuscita, os brincantes cantam e dançam em uma grande festa para comemorar o milagre.

2

O Boi-de-mamão ou Bumba-meu-boi é uma dança dramática, segundo Andrade (1959), ou um folguedo popular,

de acordo com Meyer (1993) e Câmara Cascudo (1967). Folguedos são festas populares de espírito lúdico que se

realizam anualmente, em datas determinadas, em diversas regiões do Brasil. Bumba pode se referir ao instrumento

zabumba ou a uma pancada; bumba-meu-boi significa bate ou chifra meu boi.

3

Os personagens principais são: o Boi, corpo feito de arcabouço de madeira recoberto de pano, dentro do qual um

homem faz o animal mover-se; o Dono do boi, também denominado Capitão, Cavalo-marinho, Amo ou Fazendeiro;

o Pai Francisco e sua esposa Catirina; o Vaqueiro Mateus; o Pajé, às vezes representado por um Médico,

Benzedeiro ou Doutor. Ao lado desses, em cada região aparecem diferentes personagens secundários que, segundo

Alvarenga (1982), podem ser classificados em três tipos: humanos (como a Velha, a Rosa, a Sinh’Aninha, o Fiscal, os

Galantes e as Damas); animais (entre eles o Urubu, a Ema, a Burrinha, a Cobra Verde); fantásticos (como a Caipora,

o Gigante, o Diabo, o Morto-e-vivo, a Bernúncia).

8

Música e Músicos no Paraná: sociedade, estéticas e memória. v. 1,

Curitiba: Artembap, 2014.

Quanto à manifestação no litoral do Estado do Paraná, região Sul do Brasil, há quatro

grupos de boi-de-mamão: o Boi do Norte e o Boi Barroso, no município de Antonina; o Boi

Mandicuera, na Ilha dos Valadares, em Paranaguá; o Boi-de-mamão, do Grupo Folclórico de

Guaratuba. O Boi-de-mamão é uma tradição cultivada pelos migrantes do Estado de Santa

Catarina que fixaram residência no litoral paranaense e, nesses dois Estados, é comum

acrescentar a Dança da Balainha4 e a Dança do Pau-de-fita5 ao folguedo.

Os grupos paranaenses têm um caráter acentuadamente lúdico, mas apresentam

distintos personagens, narrativas e músicas que dão vida ao boi bailante, elemento recorrente

em todas as modalidades do folguedo, em torno do qual se agregam os brincantes. É

interessante destacar que o grupo Boi do Norte remonta ao início do século XX, revelando quão

forte é sua tradição. Apesar disso, o Boi-de-mamão é um festejar com pouca visibilidade no

Paraná: apenas uma pequena parte da população mantém viva essa manifestação cultural.

Na perspectiva da geografia cultural, a paisagem é entendida como um produto da

transformação do ambiente em cultura e reflete a dimensão simbólica das construções

socioespaciais, revelando a maneira como o homem se relaciona com o seu meio e o sentido a

ele atribuído.

Cosgrove (1998) considera a paisagem como um texto cultural, que apresenta a

possibilidade de muitas leituras diferentes e simultâneas, e defende a ideia de aplicar à

paisagem humana algumas das habilidades interpretativas de que dispomos ao estudar um

romance, um poema ou um quadro, de tratá-la como uma expressão humana intencional

composta de muitas camadas de significados.

Assim, na área da ciência geográfica, é possível investigar a paisagem da festa do Boide-mamão, considerando-a uma criação coletiva capaz de revelar as representações e os

valores sociais que um determinado grupo atribui ao seu espaço. A investigação é orientada

4

A Balainha, também denominada Arcos Floridos ou Jardineira, é uma dança introduzida no Brasil pelos

portugueses, a qual se desenvolve com os pares de dançantes, cada um deles sustentando um arco florido.

5

A Dança do Pau-de-fita é popular em Portugal e na Espanha, a coreografia se desenvolve em torno de um mastro

no qual se prendem várias fitas no topo, cada figurante segura a extremidade de uma das fitas e o grupo evolui,

trançando-as.

9

Música e Músicos no Paraná: sociedade, estéticas e memória. v. 1,

Curitiba: Artembap, 2014.

pela abordagem fenomenológica, fundamentada na análise documental, bibliográfica e na

pesquisa de campo.

AS INVESTIGAÇÕES GEOGRÁFICAS EM MÚSICA E A PAISAGEM SONORA

Os geógrafos investigam os sons, os ruídos e a música em sua dimensão espacial há quase

um século, mas apenas no final do século XX percebe-se o crescimento das produções

acadêmicas nesta área. Guiu (2006) e Panitz (2012) apresentam uma síntese das pesquisas em

geografia e música e atestam uma gradual consolidação deste campo investigativo, apontando

os Estados Unidos, a Inglaterra e a França como centros de discussão avançada. A revisão dos

estudos que envolvem geografia e música mostra uma variedade de abordagens e objetos, e

reflete as diferentes orientações da disciplina geográfica contemporânea como um todo.

Segundo Panitz (2012), nos países anglo-saxões percebem-se dois momentos distintos das

pesquisas geográficas em música: a abordagem difusionista da escola saueriana e a renovação

crítica, inspirada nos estudos culturais. Na França predomina um ponto de vista territorial, que

invesRga a música na construção e na afirmação da idenRdade territorial e a produção de

políRcas territoriais voltadas à música, entre outros. O autor ressalta a pluralidade de

abordagens e tratamentos metodológicos das pesquisas em geografia e música no Brasil, que

destacam a “diversidade musical do país e suas relações com as idenRdades regionais e

nacionais, a construção de territorialidades e de discursos geográficos e as transformações do

espaço urbano” (PANITZ, 2012, p. 7).

Para Guiu (2006), os trabalhos recentes revelam uma orientação privilegiada em direção a

uma análise segundo critérios múltiplos: há uma pluralidade de abordagens, mas de

perspectivas convergentes. Os atores, os agentes de distribuição e os eventos musicais são

objetos geográficos mapeáveis. As práticas e os comportamentos musicais – como os eventos, o

consumo e a produção musical – podem ser medidos e avaliados na perspectiva da

espacialidade, em diferentes escalas, considerando-se o contexto social, cultural e

10

Música e Músicos no Paraná: sociedade, estéticas e memória. v. 1,

Curitiba: Artembap, 2014.

mesmo econômico. O fato musical promove a divulgação e a disseminação de ideias e gêneros

musicais, e pode ser considerado um geoindicador dos sentimentos de pertença, mobilidades,

valores e comportamentos sociais. Nos estudos geográficos, a música pode refletir o sentido

dos lugares, das representações territoriais, das identidades regionais, da paisagem cultural ou

dos traços culturais. O elemento musical também é um produtor de territórios e está presente

nos processos que envolvem a definição de identidades.

Ao discutir os trabalhos na interface entre a geografia cultural e a música, Castro (2009)

apresenta as contribuições de George Carney e Lily Kong e as análises que esses geógrafos

realizaram sobre as diferentes linhas de pesquisa na área.

Kong (2009) enumera cinco tendências para os estudos geográficos sobre música: a

distribuição espacial de formas musicais, atividades, artistas e personalidades; os locais de

origem musical e a sua difusão; a delimitação de áreas que partilham certos traços musicais; o

caráter e a identidade dos lugares a partir das letras das canções; a relação da identidade dos

compositores com o seu espaço e a visão de mundo transmitida pela música. A autora aponta,

ainda, novas possibilidades de abordagens, entre elas, a análise dos significados e o papel

simbólico da música na vida social; a música enquanto comunicação cultural; as políticas

culturais e os aspectos econômicos referentes à música; o papel da música na construção e

desconstrução de identidades.

Carney (2007) apresenta algumas taxonomias para as pesquisas geográficas referentes à

música, como a relação da música com o meio ambiente; o lugar de origem e a difusão dos

fenômenos musicais; o efeito da música na paisagem cultural; os gostos musicais das pessoas

em diferentes lugares; os elementos psicológicos e simbólicos da música, relevantes na

modelagem do caráter de um lugar; a evolução de um estilo, gênero ou música específica de um

lugar. Para o autor, os sons musicais podem evocar um sentimento de lugar, ajudando o homem

a criar uma ligação emotiva com o lar, a cidade, o estado, a região ou a nação.

Diante do exposto, percebem-se as inúmeras possibilidades de abordagem para as

pesquisas geográficas em música e a abrangência deste campo investigativo.

11

Música e Músicos no Paraná: sociedade, estéticas e memória. v. 1,

Curitiba: Artembap, 2014.

Entre as pesquisas transdisciplinares sobre a paisagem sonora6 e os ruídos, destaca-se, na

década de 1970, o projeto acústico (World Soundscape Project) do compositor canadense

Robert Murray Schafer, uma iniciativa de inventário, de arquivo sonoro com uma abordagem

acústica, ecológica, simbólica, estética e musical. O autor percebe o mundo como uma grande

composição musical que se desdobra à nossa volta, preocupa-se com a crescente poluição

sonora e propõe a preservação e reconstrução dos ambientes acústicos, por meio de uma

reeducação da escuta para o desenvolvimento de um ouvinte que ouve e pensa o seu entorno

sonoro. Considerando os sons como indicadores de época que revelam acontecimentos sociais

e políticos, Schafer (1991, 2001) apresenta as peculiaridades das paisagens sonoras de

diferentes lugares, suas transformações no decorrer da história da sociedade ocidental e como

essas mudanças afetaram o comportamento humano. Para o autor, os sons afetam os

indivíduos de modo diferente e um único som pode estimular uma variedade de reações. Ele

considera que diferentes grupos culturais têm atitudes variadas perante os sons ambientais.

Depreende-se que o objeto sonoro possui um contexto social, cultural e auditivo e que a

paisagem sonora pode ser entendida como o ambiente sonoro da humanidade, um conjunto

sempre presente de sons que estão constantemente em mutação: sons naturais provenientes

da natureza, sons mecânicos produzidos por máquinas, sons agradáveis e desagradáveis, fortes

e fracos, ouvidos ou ignorados, com os quais os homens convivem.

Na área da música, as composições do tipo Paisagem Sonora7, que se caracterizam pelo

uso explícito do som ambiental como material constituinte da composição, têm gerado

discussões em relação ao fazer musical e à atividade compositiva e perceptual.

6

O termo Soundscape (paisagem sonora), em analogia à palavra Landscape (paisagem), foi criado por Schafer (2001, p. 23):

“a paisagem sonora é qualquer campo de estudo acústico. Podemos referir-nos a uma composição musical, a um programa

de rádio ou mesmo a um ambiente acústico como paisagens sonoras”. A obra teórica e artística desse compositor é ampla e

complexa. Importa ressaltar que, para tentar humanizar a paisagem sonora mundial, Schafer propõe um projeto cujo

modelo acústico é subjetivo, o ouvinte é o centro do processo, o qual se fundamenta no relacionamento entre ouvinte e

paisagem sonora. O modelo acústico tradicional é objetivo, considera o som como o centro do sistema no ato de ouvir.

7

Toffolo (2004), com base na classificação de José Iges, apresenta três tendências em composições do tipo Paisagem

Sonora produzidas em meios eletroacústicos: composições baseadas na noção de reeducação da escuta, decorrente dos

estudos realizados por R. M. Schafer; composições que utilizam gravações ambientais sem processos de alteração de

sinal sonoro, privilegiando a referencialidade auditiva; composições elaboradas com a captação de sons ambientais que

utilizam processos eletroacústicos para eliminação de qualquer traço de referencialidade à fonte sonora.

12

Música e Músicos no Paraná: sociedade, estéticas e memória. v. 1,

Curitiba: Artembap, 2014.

No campo da etnomusicologia, perceber e pensar a produção sonora musical como parte

de uma paisagem sonora mais abrangente é um assunto relativamente novo, conforme Pinto

(2001). O autor distingue a soundscape natural, que envolve as sonoridades dos fenômenos

naturais, da soundscape cultural, que resulta das atividades humanas e marca o potencial

comunicativo, emocional e expressivo do som. A música faz parte da paisagem sonora e “tem a

propriedade de influenciar e mesmo de caracterizar paisagens sonoras. Uma paisagem sonora é

tão diversificada quanto são diversos os ambientes que a produzem”, afirma Pinto (2001, p. 24).

Percebe-se que a paisagem sonora tem sido investigada por diferentes áreas do

conhecimento, evidenciando a diversidade e a amplitude das perspectivas de escuta dos sons

produzidos pelo homem e pelo meio ambiente.

A diversidade e a complexidade da paisagem sonora se evidenciam no Boi-de-mamão

paranaense: a música se mostra como o fio condutor das apresentações, mas, apesar da

proximidade geográfica, os grupos brincam embalados por diferentes toadas e cantorias

(composições musicais que apresentam os personagens e cenas do folguedo), instrumentos e

narrativas (texto falado), despertando múltiplas possibilidades de escuta. Na perspectiva da

geografia cultural, a paisagem sonora do Boi-de-mamão contempla a dimensão material e

simbólica das relações espaciais.

A PAISAGEM SONORA DO BOI-DE-MAMÃO

Os sons marcam diferentes tempos e lugares: vozes, sotaques, ruídos e músicas de

determinados lugares fazem parte das sensações ali experimentadas, das percepções ali

adquiridas. Mediante a música e a linguagem a comunicação se estabelece, os valores culturais

são construídos e repassados. Portanto, a paisagem sonora é cultural.

“Todas as paisagens possuem significados simbólicos porque são o produto da

apropriação e transformação do meio ambiente pelo homem” (COSGROVE, 1998, p. 108).

13

Música e Músicos no Paraná: sociedade, estéticas e memória. v. 1,

Curitiba: Artembap, 2014.

O simbólico referencia a cultura do grupo ao qual o indivíduo pertence e cada sociedade

tem uma maneira muito particular de interpretar o espaço geográfico. Portanto, a paisagem

não se restringe ao meio, mas expande-se em significados, fala do homem e manifesta seu ser.

Segundo Berque (1998), a paisagem exprime o sentido que uma sociedade dá à sua

relação com o espaço e com a natureza: a paisagem é, simultaneamente, marca e matriz da

cultura, pois expressa uma civilização e transmite usos e significações de uma geração à outra.

Percebe-se que a paisagem emerge segundo as experiências de cada indivíduo e daqueles

que o precederam. Ao envolver aspectos objetivos e subjetivos do mundo vivido, a paisagem

reflete a identidade dos grupos culturais.

Os grupos paranaenses de Boi-de-mamão revelam identidades singulares e se apresentam

de forma livre e variada em festas carnavalescas e religiosas e em eventos públicos diversos. O

Boi do Norte e o Boi Barroso constituem-se como blocos folclóricos que, no carnaval, desfilam

nas ruas conduzidos por mais de duzentos participantes. Nos demais eventos, os grupos reúnem

cerca de trinta brincantes: o Boi do Norte encena o mito da morte e ressurreição e o Boi Barroso

realiza a Dança da Balainha. Na cidade de Guaratuba, no Paraná, apesar da falta de apoio local e

das dificuldades financeiras, um pequeno grupo familiar mantém viva a tradição do Boi-demamão e a Dança do Pau-de-fita. O Boi Mandicuera é composto por jovens e faz parte da

Associação de Cultura Popular Mandicuera que, com o apoio do Ministério da Cultura, busca a

formação de novos fandangueiros e a preservação da cultura caiçara.

O Boi-de-mamão é uma tradição repassada por meio da oralidade – os artistas populares

aprendem a cantar, dançar e tocar os instrumentos musicais por imitação. Assim, os elementos

míticos e mágicos se mantêm presentes no imaginário popular e revitalizam o fazer poético,

legitimando o folguedo como referência cultural local.

Cada lugar tem uma identidade sonora, afirma Roulier (1999), e há uma variação de

sons entre um lugar e outro, bem como entre os tempos e as culturas. O autor discute as

diferentes possibilidades de estudo da paisagem sonora, como as variações dos ruídos, a

poluição sonora, as heterotopias sonoras (as diferenças entre os lugares, a partir da análise

14

Música e Músicos no Paraná: sociedade, estéticas e memória. v. 1,

Curitiba: Artembap, 2014.

dos sons) e a topofilia sonora (sentimento de pertencimento a um lugar com relação à sua

sonoridade).

O sentimento de pertencimento que liga uma pessoa a um lugar resulta de uma história,

um vínculo construído a partir das relações que se estabelecem com o agrupamento humano e

com o espaço por ele ocupado. A música é um poderoso instrumento para estabelecer um

sentido de conexão e solidariedade entre as pessoas.

No Boi-de-mamão, a música se destaca como fio condutor do espetáculo: as letras das

toadas e cantorias veiculam os valores e hábitos compartilhados em cada comunidade,

promovendo a integração social e consolidando os vínculos de pertencimento ao lugar.

No Paraná, os grupos apresentam distintas formações instrumentais, desenhos rítmicos e

toadas, entre as quais se ouvem melodias do folclore nacional. Cantores e instrumentistas

acompanham os grupos e, em geral, não participam da encenação. No grupo de Guaratuba, a

cantoria é acompanhada por violão, rabeca e tambor. No Boi Mandicuera, o ritmo musical

parece referenciar o fandango8, com rabeca, violão, pandeiro, alfaia, tambor, caixa e triângulo.

Nas toadas do Boi do Norte ouvem-se vozes, violão, viola, tambor, caixa, surdo, repique,

chocalho e reco-reco. No Boi Barroso, melodias folclóricas embalam a Dança da Balainha.

Para Kong (2009), a música pode veicular as imagens de um lugar e servir como fonte

primária para a compreensão da natureza e da identidade dos lugares. Enquanto uma forma de

comunicação cultural, a música pode ser um meio pelo qual as identidades são

(des)construídas, como se verifica em Paranaguá.

Ao revitalizar as manifestações culturais tradicionais – como o Fandango, a Dança do Paude-fita, o Boi-de-mamão, o Terço Cantado e a Romaria do Divino Espírito Santo – nas quais a

música se destaca, o Grupo Mandicuera resgata valores que permanecem na imaginação

coletiva da comunidade, atribuindo significados à cultura popular caiçara. Portanto, a música

parece contribuir no processo de construção identitária.

A representação da identidade ocorre na intersecção que se estabelece na condição de

homem, entre sua posição de ser produtor e ser produzido em uma realidade social. Para

8

Para esclarecimentos sobre o fandango e a paisagem sonora da Ilha dos Valadares, ver Torres (2009).

15

Música e Músicos no Paraná: sociedade, estéticas e memória. v. 1,

Curitiba: Artembap, 2014.

Persi (2006), a paisagem e a identidade são conquistas humanas diárias, processos em construção,

desconstrução e reconstrução no tempo e no espaço.

A tradição do Boi-de-mamão é concebida na experiência dos artistas populares e seu

repasse se dá por meio da memória e da história oral. Enquanto manifestação popular, o

folguedo encontra-se entre as forças da preservação e da mudança, refletindo o dinamismo

cultural.

O Boi Mandicuera faz constantes releituras do folguedo, com o objetivo de manter a tradição

viva, próxima dos jovens participantes, os quais recriam continuamente as apresentações. Seus

dirigentes reconhecem que a cultura possui uma dinâmica própria, e que as transformações

fazem parte de todas as manifestações tradicionais.

Já o Boi de Guaratuba e o Boi do Norte apostam na tradição como um valor que legitima o

Boi-de-mamão, efetuando poucas mudanças ao longo dos anos. O Boi do Norte tenta preservar

elementos criados na fundação do grupo, em 1922, como sua narrativa, a bateria formada por

crianças e adolescentes que vestem camisa xadrez e chapéu de palha e a toada principal que

embala os brincantes.

O Boi Barroso constituiu-se recentemente e busca inspiração no folclore nacional para as suas

apresentações, cujo foco principal é o desfile carnavalesco.

Abordando a geopoética das paisagens, Kozel (2012, p. 67) destaca a essência do ser humano

e as relações que estabelece com o mundo por meio de sua cultura, sentimentos e valores,

entendendo a paisagem como “o resultado da contemplação, primeiramente no sentido ótico e

em seguida espiritual da natureza, correlacionando os diversos objetos e a imaginação subjetiva

dos mesmos”.

Andreotti (2010, 2012) e Persi (2006, 2010) acentuam a perspectiva emocional da geografia

cultural e a complexidade acerca da definição da paisagem, do seu ser, do seu devir e da sua

essência como relação entre o homem e o espaço.

Para Andreotti (2012), a paisagem não pode ser separada do homem, do seu espírito, da

sua imaginação e percepção. A paisagem marca o homem e é por ele marcada, reflete o

homem e a sua história, e cada comunidade inscreve na paisagem sua própria ética e estética.

16

Música e Músicos no Paraná: sociedade, estéticas e memória. v. 1,

Curitiba: Artembap, 2014.

Cada cultura se expressa segundo uma ética, um patrimônio dos costumes e valores

tradicionais, que estabelecem códigos de comportamento e padrões de escolha desenvolvidos

dentro dessa mesma cultura. Tais padrões delineiam a fisionomia dos lugares, a sua estética.

Portanto, a invisibilidade, que é a ética da paisagem, gera o seu visível, a sua estética. Assim, de

acordo com a autora, a paisagem cultural é histórica, geográfica, filosófica, religiosa, artística,

ética e estética.

A paisagem é alma, é psique, é uma construção humana que provém de longa data, da

integração de almas para almas, é um diálogo entre o passado e o presente, entre a natureza e

o espírito, a paisagem é “tudo que está dentro de nós: é uma emoção, um estado de espírito”

(ANDREOTTI, 2010, p. 275).

Persi (2010) destaca a profunda ligação que os homens estabelecem com os lugares e seus

patrimônios culturais, reconhecendo o valor que os lugares e as situações vividas têm sobre as

emoções e os sentimentos que integram a experiência humana do mundo. Segundo o autor, os

lugares estão impregnados de vida e de paixões e sob essa luz devem ser compreendidos,

analisados e planejados: “Il paesaggio è emblema di umanità, della fervida genialità e

apassionata creatività, ma anche della fragilità e contradizione della condizione umana: è

creatura dell’uomo, che dialoga con l’universo e dell’uomo como condiziona l’esistenza” (PERSI,

2006, p. 25).

Depreende-se que a paisagem é emocional porque exprime o homem e ao mesmo tempo

faz o homem, é parte integrante da história cultural de um determinado lugar, dotada de

valores espirituais. A paisagem emocional é criada pelo próprio observador, carregada de

sentido, investida de afetividade e envolve todas as complexidades da alma humana.

As narrativas, os personagens e as músicas de cada grupo de Boi-de-mamão tecem

paisagens emocionais ímpares, que expressam os valores e as histórias de vida dos brincantes.

O Boi de Guaratuba é muito semelhante aos grupos do Estado de Santa Catarina, com os

personagens do Boi, Cavalo-marinho, Barão, Catirina, Onça, Doutor e Bernúncia. O dirigente do

grupo é filho de um migrante catarinense e a brincadeira faz parte da sua infância e das suas

memórias, o que confere originalidade às apresentações do folguedo.

17

Música e Músicos no Paraná: sociedade, estéticas e memória. v. 1,

Curitiba: Artembap, 2014.

No município de Paranaguá, não é o Boi mas o Vaqueiro Mateus que morre ao levar uma

chifrada do animal e depois é reavivado pelo Doutor Girão. Além desses personagens, há o

Delegado, a Vaca, o Cavalinho, a Bernúncia e a Mariola (ou Maricota), uma armação de madeira

com uns três metros de altura e fisionomia de mulher. No Boi-de-mamão, as tradições culturais

locais se evidenciam na roupa de tecido colorido, geralmente chitão, na cara preta tisnada de

carvão, na narrativa e nos personagens que mesclam o folguedo aos valores do espaço vivido.

Os grupos de Antonina compartilham o mesmo espaço geográfico, mas são bastante

distintos. Nos desfiles carnavalescos, ambos agregam elementos do imaginário popular às

apresentações, usando adereços diferenciados: no Boi do Norte predominam os materias

recicláveis e no Boi Barroso destacam-se fitas, flores e lantejoulas coloridas.

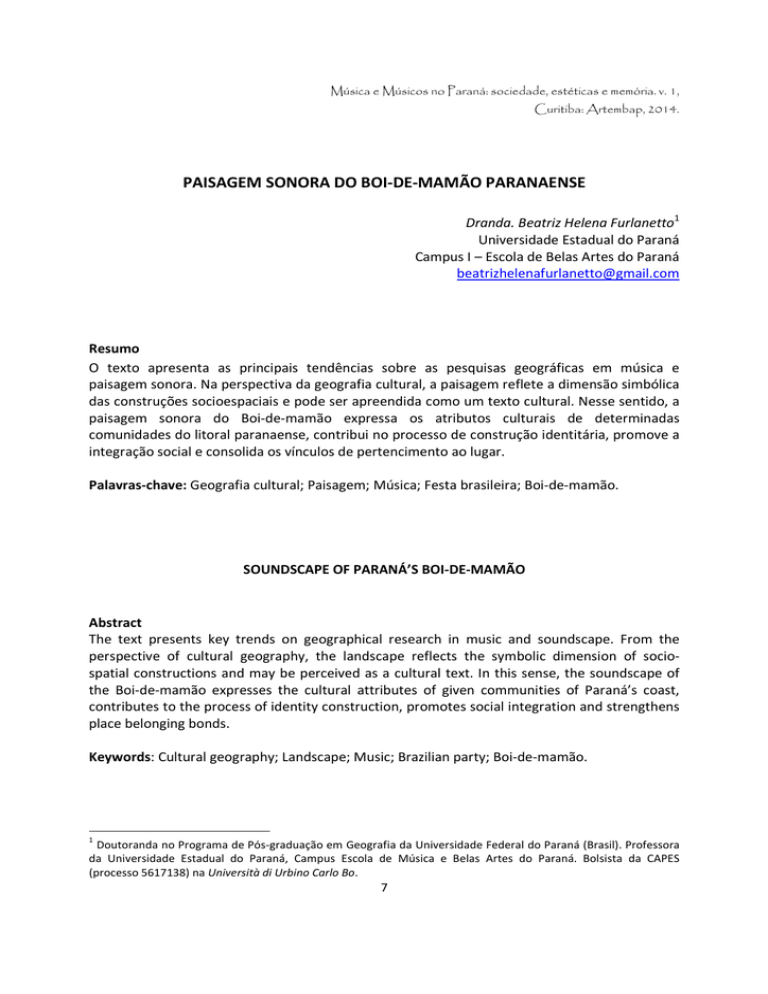

No folguedo, o Boi do Norte brinca com o Boi Xodó, o Dono do boi, o Médico, a

Enfermeira, a Rainha, o Palhaço, o Fazendeiro, o Toureiro, a Porta-estandarte e o Nanico, uma

espécie de pássaro. Na narrativa, o boi morre (Fig. 1) porque estava comendo a plantação de

um fazendeiro e ressuscita (Fig. 2) pelo poder da música, evidenciando o valor artístico que o

grupo atribui à música. A maioria dos participantes tem poucos recursos financeiros e o boi-demamão estreita os laços afetivos e solidários entre eles.

Fig. 1 - O Boi morto na apresentação do grupo Boi do Norte

Fonte: Beatriz H. Furlanetto, 2013

Fig. 2 - O Boi ressurreto na apresentação do grupo

Boi do Norte

Fonte: Beatriz H. Furlanetto, 2013

18

Música e Músicos no Paraná: sociedade, estéticas e memória. v. 1,

Curitiba: Artembap, 2014.

No Boi Barroso, o escravo negro mata o boi para satisfazer o desejo da sua esposa de

comer a língua do animal, que depois ressuscita, e os personagens são: Boi, Toureiro, Cavalinho,

Pai Francisco, Sinhazinha, Catirina, Pajé, Bernúncia, Palhaço, Rei e Rainha.

Os grupos paranaenses têm um caráter acentuadamente lúdico e o riso se mostra como

elemento de coesão social: as peripécias dos personagens despertam muitas risadas,

promovendo uma interação festiva e jocosa entre os atores e o público em geral. Mas o riso é

ambivalente, esconde e revela ao mesmo tempo, e “pode ser associado a uma multidão de

elementos positivos e negativos” (MINOIS, 2003, p. 612). Nesse sentido, o riso se mostra

multifacetado no Boi-de-mamão e, se visivelmente revela a alegria, a beleza e a união entre os

brincantes, pode ocultar a tristeza, a luta, a denúncia, a religiosidade, a possibilidade de

libertação.

No Paraná, a comicidade do Boi-de-mamão parece ocultar os aspectos religiosos do

folguedo, que se mostram diluídos nas apresentações. O tema da morte e ressurreição revela,

por si só, uma dimensão simbólica do sagrado, representa o ciclo da continuidade e cria uma

circularidade na qual vida e morte se encontram no milagre da ressurreição.

As diferentes formas de brincar com o Boi-de-mamão demonstram a diversidade e a

riqueza artística dos grupos paranaenses, expressam os atributos culturais de cada comunidade

e as variações locais dessa manifestação popular.

OS SONS ECOAM NA PAISAGEM

Na perspectiva da geografia cultural, os estudos sobre a paisagem podem contribuir para a

compreensão dos significados que os homens atribuem aos espaços. A paisagem pode ser

entendida, poeticamente, como uma polifonia modulante: entre os tons e os sons da razão e da

emoção, o homem se relaciona com seu mundo, modelando-o e sendo por ele modelado.

A paisagem sonora do Boi-de-mamão revela a identidade singular dos grupos

paranaenses, os valores do espaço vivido e as visões de mundo presentes em cada

19

Música e Músicos no Paraná: sociedade, estéticas e memória. v. 1,

Curitiba: Artembap, 2014.

comunidade, bem como as transformações que o tempo e o espaço imprimem às

manifestações populares. A transmissão oral dos ideais e significados do Boi-de-mamão parece

revitalizar essa tradição popular, legitimando-a enquanto elemento de ligação afetiva com o

lugar e como referência no processo de construção identitária.

Os participantes do folguedo trabalham voluntariamente para realizar um espetáculo cheio

de beleza. A confecção das fantasias, o compartilhamento dos sentimentos e dos

conhecimentos comunitários, os ensaios coletivos e as apresentações públicas transformam o

ritmo de vida dos brincantes, reafirmando laços de solidariedade e consolidando os vínculos de

pertencimento ao lugar.

A paisagem sonora do Boi-de-mamão é impregnada de sonhos e esperanças, tecida pelas

histórias de vida de homens e mulheres que agem e interagem no espaço litorâneo paranaense,

modelando-o em conformidade aos seus valores e práticas socioculturais. O mito da morte e

ressurreição, tema original do folguedo, é uma forma simbólica de celebrar a vida. O Boi-demamão é arte, uma festa em determinados contextos sociais e espaciais nos quais a vida se

desenvolve e cujas sonoridades, plenas de múltiplos simbolismos, ecoam na paisagem.

REFERÊNCIAS

ALVARENGA, Oneyda. Música Popular Brasileira. 2. ed. São Paulo: Duas Cidades, 1982.

ANDRADE, Mário de. Danças dramáticas do Brasil. São Paulo: Livraria Martins, 1. v., 1959.

ANDREOTTI, Giuliana. O senso ético e estético da paisagem. Tradução de: FURLANETTO, Beatriz

Helena. Ra’e ga, Curitiba, n. 24, p. 5-17, 2012.

ANDREOTTI, Giuliana. Paisagens do espírito: a encenação da alma. Trad.: GABRIEL, Kelton. Ateliê

Geográfico, Goiânia, v. 4, n. 4, p. 264-280, 2010.

BERQUE, Augustin. Paisagem-marca, paisagem-matriz: elementos da problemática para uma

geografia cultural. In: CORRÊA, Roberto Lobato; ROSENDHAL, Zeny (orgs.). Paisagem, tempo e

cultura. p. 84-91. Rio de Janeiro: EdUERJ, 1998.

CÂMARA CASCUDO, Luís da. Folclore do Brasil. Rio de Janeiro, Lisboa: Fundo de Cultura, 1967.

CARNEY, George O. Música e lugar. In: CORRÊA, Roberto Lobato; ROSENDAHL, Zeny (orgs.).

Literatura, música e espaço. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2007. p. 123-150.

20

Música e Músicos no Paraná: sociedade, estéticas e memória. v. 1,

Curitiba: Artembap, 2014.

CASTRO, Daniel. Geografia e música: a dupla face de uma relação. Espaço e Cultura, UERJ, n. 26,

2009, p. 7-18. Disponível em: <http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/espacoecultura/

article/view/3551> Acesso em: 27 out. 2013.

COSGROVE, Denis. A geografia está em toda parte: cultura e simbolismo nas paisagens

humanas. In: CORRÊA, Roberto Lobato; ROSENDHAL, Zeny (orgs.). Paisagem, tempo e cultura. p.

92-123. Rio de Janeiro: EdUERJ, 1998.

GUIU, Claire. Géographie et musiques: état des lieux. Une proposition de synthèse. Géographie

et cultures, n. 59, p. 7-26, 2006.

KONG, Lily. Música popular nas análises geográficas. In CORRÊA, Roberto L.; ROSENDHAL, Zeny

(orgs.). Cinema, música e espaço. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2009, p. 129-175.

KOZEL, Salete; TORRES, Marcos A. Le Paysage Sonore de L’ile des Valadares: Perception et

Memoire Dans la Constrution de L’espace. Revue Geographie et cultures, Vu du Bresil, n. 78, été,

L´Harmattan, Paris, 2011.

KOZEL, Salete. Geopoética das paisagens: olhar, sentir e ouvir a ‘natureza’. Caderno de

Geografia, PUC/MG, v. 22, n. 37, 2012, p. 65-78.

MEYER, Marlyse. Caminhos do imaginário no Brasil. São Paulo: Ed. da Universidade de São

Paulo, 1993.

MINOIS, Georges. História do riso e do escárnio. Trad.: ASSUMPÇÃO, Maria Elena O. São Paulo:

UNESP, 2003.

PANITZ, Lucas M. Por uma Geografia da música: um panorama mundial e vinte anos de

pesquisas no Brasil. Para Onde, Porto Alegre, v. 6, n. 2, p. 1-10, 2012. Disponível em:

<http://seer.ufrgs.br/paraonde>. Acesso em: 27/10/2013.

PERSI, Peris. Geografia ed emozioni. Genti e luoghi tra sensi, sentimenti ed emozioni. In: PERSI,

Peris. (org.). Territori Emotivi. Geografie Emozionale. V CONGRESSO INTERNACIONAL SOBRE BENS

CULTURAIS. Fano (Itália): 2010, p. 3-10.

PERSI, Peris. Recondita armonia. Il paesaggio tra progetto e governo del territorio. In: PERSI,

Peris. (org.). Recondita armonia. III CONGRESSO INTERNACIONAL SOBRE BENS CULTURAIS. Urbino (Itália):

2006, p.15-26.

PINTO, Tiago de Oliveira. Som e música: questões de uma Antropologia Sonora. Revista de

Antropologia, São Paulo, v. 44, n. 1, p. 1-29, 2001. Disponível em: <http://www.scielo

.br/scielo>. Acesso em: 21 mar. 2012.

ROULIER, Frédéric. Pour une géographie des milieux sonores. Cybergeo: European Journal of

Geography. Environnement, Nature, Paysage, article 71, 1999. Disponível em:

<http://cybergeo.revues.org/5034>. Acesso em: 29 maio 2012.

21

Música e Músicos no Paraná: sociedade, estéticas e memória. v. 1,

Curitiba: Artembap, 2014.

SCHAFER, R. Murray. A afinação do mundo: uma exploração pioneira pela história passada e

pelo atual estado do mais negligenciado aspecto do nosso ambiente: a paisagem sonora. Trad.:

FONTERRADA, Marisa T. São Paulo: UNESP, 2001.

SCHAFER, R. Murray. O ouvido pensante. Trad.: FONTERRADA, Marisa T. São Paulo: UNESP,

1991.

TOFFOLO, Rael B. G. Quando a paisagem se torna obra: uma abordagem ecológica das

composições do tipo paisagem sonora. 125 f. Dissertação (Mestrado em Música). Setor de

Musicologia e Etnomusicologia, Universidade Estadual Paulista, São Paulo, 2004. Disponível em:

<www.acervodigital.unesp.br>. Acesso em: 27 out. 2013.

TORRES, Marcos Alberto. A paisagem sonora da Ilha dos Valadares: percepção e memória na

construção do espaço. 152 f. Dissertação (Mestrado em Geografia). Setor de Ciências da Terra,

Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2009. Disponível em: <http://dspace.c3sl.ufpr.br>.

Acesso em: 7 mar. 2012.

22