SIDA

NET

1

SIDA

NET

2

SIDA

NET

3

©SIDAnet, Associação Lusófona

CAPA

ETAVARES

PRODUÇÃO e PAGINAÇÃO

Metatexto, produção de conteúdos multimédia, Lda. - Santarém

IMPRESSÃO

Normagrafe, Lda. - Santarém

ISBN: 972-95977-4-X

Depósito Legal: 191968/03

Maio de 2005

SIDA

NET

4

SIDAnet - ASSOCIAÇÃO LUSÓFONA

Direcção

Victor Manuel Pereira Bezerra - Presidente

Nuno Eduardo Moura dos Santos da Costa Taveira - Vice-Presidente

Rita de Cássia Vieira de Meireles Corte-Real - Tesoureira

Maria de Fátima Ramos Lampreia da Dores - Secretária

Maria José Manata - Vogal

Eugénio Teófilo - Vogal

Filomena Frazão Aguiar - Vogal

Conselho Fiscal

Pedro Nuno Ramos Roque - Presidente

Maria Teresa Carretero Camilo Branco

Fernando Rosas Vieira - Vogal

Assembleia Geral

Joaquim António Machado Caetano - Presidente

Maria Emília Monteiro - Vice-Presidente

Sofia de Azeredo Gaspar Pereira - Secretária

Conselho Científico

Alfredo Ribeiro-da-Silva - Dept. Pharmacology & Therapeutics - McGill Univ. - Montreal-Canadá

Amilcar Soares - ONG - Positivo

Ana Horta - Infecciologia - H. Joaquim Urbano

Ana Paula Fonseca - Medicina Interna - H. de Faro

Ana Sousa Passos - Enfermagem - H. Cascais

António Dinis - Pneumologia - H. Pulido Valente

Barros Veloso - Medicina Interna - H. Capuchos

Carlos Araújo - Medicina Interna, Infecciologia - H. Egas Moniz

Carlos Vasconcelos - Medicina Interna - H. S. António

Cristina Guerreiro - Ginecologia e Obstetrícia - M. Alfredo da Costa

Domitília Faria - Medicina Interna - H. do Barlavento Algarvio

Eulália Galhano - Ginecologia e Obstetrícia - M. Bissaia Barreto

Fátima Pinto - Medicina Interna - H. de Horta

Fernando Araújo - Biologia Molecular - Imunohemoterapia - H. S. João

Fernando Borges - Medicina Interna - Hospital Egas Moniz

Fernando Rosas Vieira - Medicina Interna - C.H. Vila Nova de Gaia

Fernando Ventura - Pneumologia, Infecciologia - H. Egas Moniz e F. Ciên. Méd. de Lisboa

SIDA

NET

5

Francisca Avillez - Biologia - Instituto Ricardo Jorge

Francisco Antunes - Infecciologia - Faculdade de Medicina de Lisboa

Germano do Carmo - Serviço de Doenças Infecciosas - Hospital de S. Maria

Graça Rocha - Pediatria - H. Pediátrico de Coimbra

Helena Valle - Virologia - Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge

Helena Ângelo - Parasitologia - Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge

Isabel Loureiro - Saúde Pública - CCPES - Ministério da Educação

Jaime Nina - Medicina Interna - H. Egas Moniz

João Brandão - Micologia - Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge

Jorge Cardoso - Dermatologia - H. Curry Cabral

Jorge Nóbrega Araújo - Medicina Interna - C. H. do Funchal

Jorge Pereira - Patologia Clínica - L. Virologia - Instituto Português do Sangue

Jorge Torgal - Epidemiologia e Saúde Pública - Instituto de Higiene e Medicina Tropical

José Calheiros - Saúde Comunitária - Inst. de Ciências Bioméd. Abel Salazar Univ. do Porto

José Carvalho Teixeira - Psiquiatria, Psicologia - Instituto Superior de Psicologia Aplicada

José Poças - Infecciologia - H. Setúbal

José Vera - Medicina Interna - H. de Cascais

Kamal Mansinho - Infecciologia - H. Egas Moniz

Laura Brum - Bacteriologia - Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge

Laura Rosado - Micologia - Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge

Leon Bernardo - Infecciologia- H. Prisional S. João de Deus

Lígia Pinto - Virologia - N.I.H. - USA

Lino Rosado - Pediatria - H. D. Estefânia

Luís Rodrigues - Patologia Clínica - H.S. Francisco Xavier

Luísa Rodrigues - Imunologia - Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge

Machado Caetano - Imunologia - F. de Ciências Médicas - Lisboa

Manuel João Gomes - Medicina Interna - H. de Santarém

Manuel Pinheiro - Infecciologia Pediátrica - H. S. Maria

Manuela Bonmarchand - Infecciologia - H. Pitiè Salpêtrière - Paris

Manuela Mafra - Anatomia Patológica - H. S. José

Maria Helena Lourenço - Virologia - Faculdade de Farmácia de Lisboa

Maria João Faria - Infecciologia - Hospital dos Covões - Coimbra

Maria Jorge Arroz - Patologia Clínica - H. Egas Moniz

Maria José Campos - Medicina Interna - Abraço

Maria José Manata - Infecciologia - H. de Almada

Meliço Silvestre - Infecciologia - H. Universidade de Coimbra

Miguel Castanho - Química Física Molecular - Faculdade de Ciências da U Lisboa

Mota Miranda - Infecciologia - H. S. João e F. Medicina de Porto

Nélio Santos - Patologia Clínica - H.D. de Faro

Nuno Santos - Bioquímica - Faculdade de Medicina de Lisboa

Nuno Taveira - Virologia - Instituto Superior de Ciências da Saúde - Sul

Odete Ferreira - Virologia - Faculdade de Farmácia de Lisboa

SIDA

NET

6

Paula Brum - Psiquiatria - Centro das Taipas - Lisboa

Paula Lobato de Faria - Direito - CNLCS e Escola Nacional de Saúde Pública

Paulo Rodrigues - Medicina Interna - H. Curry Cabral

Ricardo Camacho - Imunohemoterapia - H. Egas Moniz

Rui Sarmento - Medicina Interna - H. Joaquim Urbano

Saraiva da Cunha -Infecciologia - H. Universidade de Coimbra

Teresa Paixão - Epidemiologia - Instituto Ricardo Jorge

Victor Bezerra - Medicina Interna - H. de Santarém

Vítor Duque - Virologia - H. Universidade de Coimbra

Administrador do Registo

Victor Bezerra

Conselho Técnico

Pedro Ferreira

Eduardo Tavares

Victor Bezerra

SIDA

NET

7

SIDA

NET

8

A infecção pelo VIH continua a ser um problema dramático

no mundo e em Portugal, apesar do estrondoso sucesso que

foi a introdução dos inibidores da protease e da estratégia

da terapeutica antiretrovírica altamente eficaz – HAART.

A sobrevida aumentou claramente, em paralelo com uma

marcada diminuição da maior parte dos eventos

oportunistas, particularmente das infecções, menos das

doenças neoplásicas. No entanto, continuamos com uma alta

taxa de novas infecções, com importante número de doentes

sem uma adequada resposta à terapeutica antiretrovírica

e, por outro lado, com importante morbilidade associada às co-infecções, de que se

destaca a infecção pelo VHC. Se na fisiopatologia da infecção pelo VIH as co-infecções

desde logo assumiram papel importante na história natural da doença, ao lado de outros

factores como os genéticos, é nos tempos actuais, tornado particularmente visível pelos

benefícios da terapeutica HAART, que as coinfecções se assumem como determinante

major no prognóstico da doença VIH. E doença se deve chamar e não “apenas” infecção,

tal a diversidade etiopatogénica e heterogeneidade clínica que pode apresentar.

Carlos Vasconcelos - Presidente do V Congresso Virtual

Que dizer passados 22 anos após o início da epidemia de SIDA?

Alguma coisa mudou? Esta pergunta tem, seguramente, uma

resposta ambígua – sim e não. Nunca se investiu tanto no

estudo de um agente infeccioso como este vírus. Passos enormes foram dados na compreensão da estrutura deste e doutros

agentes, dos seus mecanismos de acção, das formas de apresentação das doenças oportunistas, do seu tratamento. Técnicas inovadoras foram postas ao serviço da Medicina em

consequência dos avanços registados no conhecimento do VIH.

Novos fármacos foram introduzidos no armamentário

terapêutico. Os doentes vivem mais tempo e com melhor qualidade de vida. Em

consequência, novos problemas ganharam projecção. A co-infecção do VIH com os vírus

da hepatite B e C era, há alguns anos, ignorada pela maior parte dos clínicos em todo o

Mundo. Os infectados por VIH não viviam o tempo bastante para apresentarem as complicações, geralmente tardias, associadas a estes vírus hepatotrópicos. O panorama está

a mudar, as nossas consultas e as nossas camas hospitalares começam a registar uma

grande afluência de doentes que, porque vivem mais tempo, apresentam descompensação

hepática grave. É hora de dizer que a co-infecção por estes vírus é, hoje, um problema

que não pode ser descurado. Este é um problema actual dos doentes infectados por VIH

que vivem em países desenvolvidos. Mas, será que estas co-infecções constituem preocuSIDA

NET

9

pação noutras regiões do globo? Que dizer de África, nomeadamente a de expressão

portuguesa, onde outra co-infecção, a do VIH com a tuberculose, mal resolvida entre

nós, dizima milhões de indivíduos em cada ano que passa. Que dizer desses países onde

as condições de sanidade, as estruturas de saúde, a prevenção da infecção, são praticamente inexistentes? Que dizer da diminuição da esperança de vida, do drama das mulheres .... e das crianças? Pois é, mudaram muitas coisas! Temos em algumas áreas do

globo PCR, RMN, doseamento das viremias, testes de resistência, fármacos sofisticados

para prescrever e ... em alguns casos para desperdiçar! Mas também temos, noutras

zonas, a realidade da ausência de médicos e enfermeiros, de postos de saúde e de fármacos.

Vivemos num mundo a duas velocidades e, por isso, não podemos estar tranquilos. Nós,

portugueses, temos também responsabilidades. Porque tudo isto me preocupa, foi com

muito gosto que aceitei o convite dos drs. Bezerra, Vasconcelos e Rosas Vieira para

participar no 5º Congresso Virtual sobre a Infecção VIH/SIDA, dedicado à problemática

das co-infecções. Que este forum vivo, que é o Congresso Virtual, contribua para a discussão das co-infecções com os vírus das hepatites sem olvidar que a conjugação do VIH

e da tuberculose constituem uma mistura explosiva.

Rui Sarmento - Vice-Presidente do V Congresso Virtual

Em 2004, realizar-se-á o 5º Congresso Virtual sobre a problemática da Infecção VIH, cujo tema central será “ A importância das co-infecções na Infecção VIH”.

Os novos meios tecnológicos postos à disposição das pessoas

nos últimos anos, permitem que novas formas de comunicação, mais cómodas e eficazes, sejam fóruns de discussão com

virtualidades próprias. O facto é que as edições anteriores

revelaram-se um sucesso, e não obstante o hábito da discussão on – line, não ter sido ainda devidamente interiorizada, o

elevado número de acessos é revelador da importância destas iniciativas.

Porque a morbilidade na infecção VIH, é fundamentalmente determinada pelas doenças

associadas (Condições oportunistas), a acuidade do tema é evidente. As co – infecções

assumem uma relevância particular, não só pela já referida morbilidade, mas também

pelas dificuldades colocadas no diagnóstico e na terapêutica.

Naturalmente que muitas situações serão de certo abordadas, mas não deixaria de lembrar duas situações problemáticas no dia a dia de quem tem que tratar os doentes: a

tuberculose e as co – infecções B e C. Muitas dúvidas acometem os médicos quando

chamados a tratar estas situações. De certo o 5º Congresso Virtual poderá constituir um

espaço privilegiado para troca de opiniões e experiências. Contamos com a sua colaboração e para todos aqueles que nos derem a honra de participar o nosso muito obrigado.

Fernando Rosas Vieira - Secretário Geral do V Congresso Virtual

SIDA

NET

10

AUTORES

Alvarez M R

Havana - Cuba

Amâncio L

Salvador da Baía - Brasil

Antunes I

Lisboa - Portugal

Araújo L F

João Pessoa - Brasil

Baptista T

Lisboa - Portugal

Barros Filho A A

Campinas - Brasil

Benevides S C S

João Pessoa - Brasil

Branco T

Lisboa - Portugal

Cabrita F

Lisboa - Portugal

Calinas F

Lisboa - Portugal

Carlos Vasconcelos

Porto - Portugal

Carneiro F

Porto - Portugal

Castanha A R

João Pessoa - Brasil

Chaves L

Porto - Portugal

Coelho H

Porto - Portugal

Côrte Real R

Lisboa - Portugal

Costa C

Porto - Portugal

Costa H

Lisboa - Portugal

SIDA

NET

11

SIDA

NET

12

Cubas N G

Havana - Cuba

Duarte M

Porto - Portugal

E Monteiro

Lisboa - Portugal

Eiras E

Gaia - Portugal

Escarpulli G C

Havana - Cuba

Farinas L B

Havana - Cuba

Fortes O

Porto - Portugal

Freitas M

Porto - Portugal

Germano I

Lisboa - Portugal

Gomes J A

Rio de Janeiro - Brasil

Gonçalves J

Lisboa - Portugal

Horta A

Porto - Portugal

Lampreia F

Lisboa - Portugal

Leandro-Merhi V A

Campinas - Brasil

Lima A M A

Rio de Janeiro - Brasil

Longa B A

Havana - Cuba

Mansinho K

Lisboa - Portugal

Marluce dos Santos M M

Campinas - Brasil

Mendez J

Porto - Portugal

Monroy S P

Havana - Cuba

Moreira J

Gaia - Portugal

Mota M

Gaia - Portugal

Orquidea Lopes

Seia - Portugal

Pádron E L

Pinar del Río - Cuba

Paiva M S

Salvador da Baía - Brasil

Perdomo Y M

Havana - Cuba

Pereira S

Lisboa - Portugal

Pires N

Porto - Portugal

Ramírez M A N

San Silvestre - Cuba

Recalde C

Porto - Portugal

Relles J C

Pinar del Río - Cuba

Rocha R

Porto - Portugal

Rodriguez C

Porto - Portugal

Rodríguez L E C

Havana - Cuba

Santa-Marta M

Lisboa - Portugal

Sarmento-Castro R

Porto - Portugal

Seabra J

Porto - Portugal

Silva F A

Lisboa - Portugal

Silva Filho N

Botucatu - Brasil

Silva V M N

Campinas - Brasil

Silvano L

Porto - Portugal

Souza L R

Botucatu - Brasil

Tavares AP

Porto - Portugal

Valente J

Gaia - Portugal

Vasconcelos O

Porto - Portugal

Veloso S

Porto - Portugal

Victor Bezerra

Santarém - Portugal

Vieira F R

Gaia - Portugal

SIDA

NET

13

SIDA

NET

14

Indíce

Abertura

Cerimónia de Abertura do V Congresso Virtual HIV/AIDS

21

Vasconcelos C, Bezerra V

Ciência Social e Comportamental

Crenças e atitudes como "Co - Factores" do VIH/SIDA

31

Lopes O

Estrategis de intervención educativa en ITS y VIH/SIDA

45

Ramírez M A N, Fonseca Y H, Rosabal E P,

Blanco L G R, Fernández E Q

Universidade Solidária e Prevenção as IST's/AIDS:

Uma intervenção psicossocial no assentamento rural

51

Araújo L F, Castanha A R, Benevides S C S

Representações sociais da aids: um estudo com agentes

comunitários de saúde do município de Ipojuca-PE, Brasil

57

Castanha A R, Araújo L F

Epidemiologia, Prevenção e Saúde Pública

Co infecção HIV e Hepatites Virais em usuários de drogas

e seus parceiros(as) clientes de um programa de Redução de Danos

67

Lima A M A, Gomes J A

Acidentes com produtos biológicos no C H Gaia em 2003

73

Vieira F R, Mota M, Valente J, Eiras E, Moreira J

Implicações das representações sociais na vulnerabilidade

de gênero para sida/aids entre jovens universitários:

estudo comparativo Brasil Portugal

81

Paiva M S, Amâncio L

Clínica e Tratamento

Severe otitis due to Vibrio Fluvialis in a patient with AIDS.

First report in the world

103

Rodríguez L E C, Monroy S P, Alvarez M R, Farinas L B

Padrão de crescimento de crianças infectadas com o vírus

da imunodeficiência humana

107

Leandro-Merhi V A, Barros Filho A A,

Marluce dos Santos M M, Silva V M N

Variações adaptativas, relações objetais e evolução clínica

em pacientes com infecção pelo HIV-1, doentes ou não

125

Silva Filho N, Souza L R

SIDA

NET

15

Meningitis bacteriana piógena en dos mujeres infectadas por VIH:

Informe de dos casos y revisión

139

Perdomo Y M, Cubas N G

A influência das co-infecções na morbilidade e mortalidade da infecção por VIH

145

Baptista T, Antunes I, Mansinho K

Análisis de la situación de Salud Estomatológica de las personas viviendo con

VIH/SIDA Sanatorio Provincial del SIDA Pinar del Río Año 2003

169

Pádron E L, Relles J C

Dot in hiv-infected intravenous drug-users (ivdus)

173

Sarmento-Castro R, Horta A, Méndez J, Duarte M, Rocha R, Rodriguez C,

Veloso S, Freitas M, Pires N, Fortes O, Recalde C, Costa C, Silvano L

Moderate dose of PegInterferon alfa-2b in combination with ribavirin

in the treatment of HCV patients with or without HIV

175

Sarmento-Castro R, Horta A, Coelho H, Vasconcelos O, Mendez J, Seabra J,

Tavares AP, Duarte M, Fortes O, Chaves L, Freitas M, Pinho L, Carneiro F

Chronic hepatitis c in patients with and without hiv infection

177

Sarmento-Castro R, Horta A, Coelho H, Vasconcelos O, Mendez J, Seabra J,

Tavares AP, Pinho L, Fortes O, Duarte M, Pires N, Chaves L, Carneiro F

Ciência Básica

Controle das concentrações plasmáticas de efavirenze em co-infectados

pelo VHB/VHC - um instrumento de optimização da terapêutica?

181

Côrte Real R, Pereira S, Branco T, Germano I, Lampreia F, Costa H,

Calinas F, Monteiro E

Proteína Vif e imunização intracelular: Um novo alvo e uma nova

estratégia de inibição do HIV-1

187

Silva F A, Gonçalves J, Santa-Marta M

Encerramento

Uma Reportagem Preventiva

213

Cabrita F

Encerramento do Congresso - Dia Mundial da Sida

Vieira F R

SIDA

NET

16

215

SIDA

NET

17

SIDA

NET

18

ABERTURA

SIDA

NET

19

SIDA

NET

20

CERIMÓNIA DE ABERTURA DO

V CONGRESSO VIRTUAL HIV/AIDS

“ A IMPORTÂNCIA DAS CO-INFECÇÕES NO VIH/SIDA”,

Carlos Vasconcelos - Porto - Portugal

Victor Bezerra - Santarém - Portugal

Teve lugar no dia 12 de Outubro de 2004, na Figueira da Foz a abertura simbólica do V

Congresso Virtual HIV/AIDS “ A Importância das Co-infecções no VIH/SIDA”, que

decorreu, por especial deferência da Comissão Organizadora do V Congresso Nacional

sobre SIDA, no início da sessão “A Sociedade Perante a Infecção VIH/SIDA”.

Tomaram a palavra o Dr. Carlos Vasconcelos, como Presidente do V Congresso Virtual, e

Dr. Victor Bezerra, na qualidade de Presidente da Associação SIDAnet :

Dr. Carlos Vasconcelos

Hoje dia 12 de Outubro, pelas 15 horas, declaramos formalmente aberto o 5º Congresso

Virtual sobre SIDA, organização associada ao site aidsportugal.com. Fazemo-lo no decurso

do congresso nacional sobre SIDA organizado pela APECS (Associação Portuguesa para

os Estudos Clínicos sobre SIDA) cabendo desde já um agradecimento à sua comissão

organizadora.

Não podia ser melhor o momento para esta abertura: a APECS é desde a sua fundação

uma estrutura aglutinadora dos profissionais de saúde dedicados a esta área da medicina,

onde estão representados os diversos centros portugueses, muitos dos quais têm colaborado

igualmente nas anteriores edições destes congressos virtuais sobre SIDA. Todos nós, os que

de uma forma ou outra nos interessamos por esta área, e todas as iniciativas continuam a

não ser demais para a luta contra esta doença, crónica sim, mas ainda não curável, capaz

de grande morbilidade e geradora de grande despesa pública.

Este é o 5º destes congressos, virtuais de estrutura, concretos de realidade dorida, concretos

de sonhos inacabados, concretos de participação de profissionais de saúde, de doentes e

de todos os que muito justamente se preocupam com o pesadelo que é esta doença. Os

SIDA

NET

21

anteriores congressos demonstraram à saciedade o seu valor, traduzido no número de

visitas ao site e ao feedback recebido. O número de visitas diárias ao site aidsportugal.com.

tem sido, neste ano, entre 600 a 1300, e de 20 a mais de 40.000 visitas mensais! Cada

visita é uma oportunidade de luta contra a SIDA, potencialmente multiplicada n vezes

pelos contactos do visitante.

Foi-me dada a grande honra de presidir a este 5º Congresso Virtual sobre SIDA, aumentada

pelo valor do vice-presidente, Dr Rui Sarmento, do Hospital Joaquim Urbano, e do

secretário, Dr. Rosas Vieira, do Centro Hospitalar de Gaia, médicos com obra feita neste

domínio.

Pergunta, em jeito de introdução, no site do congresso, o Dr Rui Sarmento: “Que dizer

passados 22 anos após o início da epidemia de SIDA?” E responde: “Passos enormes

foram dados na compreensão da estrutura deste e doutros agentes, dos seus mecanismos

de acção, das formas de apresentação das doenças oportunistas, do seu tratamento. Técnicas

inovadoras foram postas ao serviço da Medicina em consequência dos avanços registados

no conhecimento do VIH. Novos fármacos foram introduzidos no armamentário terapêutico.

Os doentes vivem mais tempo e com melhor qualidade de vida.” Mas, não há bela sem

senão, e a mesma causa dos imensos benefícios que temos vivido na doença HIV, decorrente

da estratégia HAART (terapêutica antiretrovírica de alta potencia), é, ela mesma, a que

põe bem à evidencia a importância das co-infecções. Escreve, no mesmo site, o Dr Rosas

Vieira: “Porque a morbilidade na infecção VIH, é fundamentalmente determinada pelas

doenças associadas (Condições oportunistas), a acuidade do tema é evidente”.

É este o tema do 5º Congresso Virtual sobre SIDA: As Co-Infecções, que se assumem

como determinante major no prognóstico da doença VIH. Entre elas , especial atenção

deve ser dada ás viroses hepatotrópicas, como o vírus da hepatite C e B, mas nunca se

poderá esquecer a importância da tuberculose, problema nunca resolvido no nosso país e

que se revestiu de maior relevância na era SIDA. Mas são muitas mais as co-infecções de

que vale a pena falar na doença VIH.

Espero que todos participem neste congresso, cada um à sua maneira e de acordo com os

seus conhecimentos. Problema não será o participar com uma pergunta aparentemente

simples “e escusada”. Problema é o não participar, não perguntar, não levantar dúvidas,

não gerar discussão. Esse é que o grande problema: é pensarmos que tudo está dito, tudo

está sabido e que não vale a pena a preocupação!

Porque vale sempre a pena, quando a alma não é pequena, como diz o poeta. E a alma,

neste caso é a preocupação connosco e com os outros, afinal com todos nós que estamos em

risco de infecção por esta pandemia do início do 2º milénio.

Bem hajam todos por se preocuparem e por participarem!

Dr. Victor Bezerra

- Depois de agradecer à Comissão os breves momentos disponibilizados, apresentou algumas

estatísticas consideradas importantes de www.aidscongress.net e www.aidsportugal.com,

frisando que estes dois projectos são, sem dúvida alguma, o mais importante suporte

preventivo e informativo na área VIH/SIDA disponível em língua portuguesa.

SIDA

NET

22

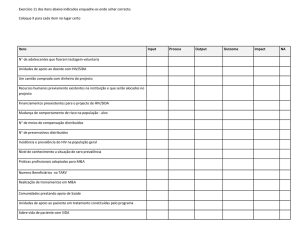

Estatísticas de aidscongress.net

Sumário por Mês

Mês

Média Diária

Totais Mensais

Hits Ficheiros Pages Visitas

Sites

KBytes

Set 2004

Ago 2004

3051

2488

2339

1881

683

612

360

331

7269 2045425

6283 1859332

Jul 2004

2077

1542

469

261

Jun 2004

Mai 2004

3266

4294

2454

3256

653

781

Abr 2004

Mar 2004

4909

5300

3761

4082

927

1162

529 12146 3221918

574 13079 3288155

Fev 2004

2535

1890

567

277

Jan 2004

Dez 2003

2238

2678

1655

1835

478

610

252

268

Nov 2003

4203

2713

848

Out 2003

3712

2083

729

Visitas

Pages

Ficheiros

Hits

10456

10275

19815

18974

67857

58329

88480

77149

5349 1596228

8111

14567

47810

64407

363 7575 1917435

444 10403 2673713

10909

13782

19599

24220

73620 98006

100958 133130

15893

17813

27838

36038

112845 147275

126557 164303

6174 1152258

7757

15901

52938

71007

6096 1004099

6219 1056292

7837

7505

14836

17080

51325

51382

69392

74987

358

9504 1802243

10766

25464

81404 126092

278

7462 1318325

8622

22620

64574

129726

256962

889589

10.810 21.412

74.133

Média mensal

64574

Estatísticas de aidsportugal.com

Mês

Set 2004

Média Diária

Totais Mensais

Hits Ficheiros Pages Visitas Sites

KBytes

Visitas

Pages

Ficheiros

Hits

46491

42889 34088

980 19719

2761061

29405

1022669

1286681

1394737

Ago 2004 36460

32303 24457

826 18365

2759685

25608

758179

1001412

1130263

Jul 2004

Jun 2004

23475

27964

20073 12614

24212 13852

655 13964

778 16935

2966169

2987825

20332

23354

391051

415577

622273

726373

727740

838938

Mai 2004 51819

46347 31993

1056 23102

4838831

32745

991798

1436768

1606414

Abr 2004

45092

40010 21248

1326 29592

5394891

39792

637447

1200310

1352780

Mar 2004 54224

Fev 2004 39323

49194 31701

35211 25267

1360 29699

740 17206

4893285

2444839

42175

20740

982737

707489

1525021

985926

1680951

1101065

Jan 2004

21890

17266

8305

651 15630

2909711

20194

257479

535258

678611

Dez 2003

18096

13796

3644

721 19078

2894571

22376

112970

427700

560990

Nov 2003 24536

19324

4576

998 22253

3003737

29957

137303

579720

736082

9008

3727

431 12038

1516048

13361

115545

279259

407040

Out 2002

13130

39370653 320039

Média mensal

6530244 10606701 12215611

26.669 544.187 883.891

SIDA

NET

23

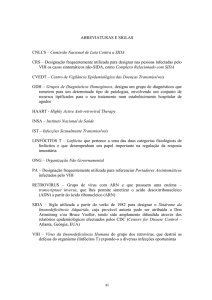

estatísticas de leituras das comunicações do 1.º congresso - À Descoberta de Desafios Partilhados na Luta Contra a SIDA

comunicação

Total leituras

discurso do dr. amílcar soares na sessão de encerramento do I congresso virtual hiv aids

69

da sífilis à sida, que percursos e que futuro?

79

orientações terapêuticas na infecção pelo hiv- creditação e durabilidade

114

aspectos da infecção pelo vih nas prisões portuguesas

131

estudo piloto comparativo da eficácia imunológica e da tolerância da interleucina 2 em doentes infectados pelo vih

134

comunicação das ong's

162

monitorização de fármacos anti-retrovirais

172

resistências aos antiretrovirais

174

conclusões do i congresso virtual hiv/aids

176

infecção pelo hiv e coinfecção hcv - a nossa experiência terapêutica

181

avaliação funcional da reconstituição do sistema imunitário após haart

183

metodologia para a vigilância epidemiológica da infecção pelo vírus da imunodeficência humana em portugal

185

4 hospitais, 4 propostas para uma melhor aderência à terapêutica anti-retroviral na população toxicodependente

195

a problemática da infecção hiv nos doentes toxicodependentes

196

adesão à terapêutica

197

a mulher seropositiva - que direitos e que deveres para a mãe e para o feto na óptica da infecciologista

209

doença pelo vih e a medicina interna

228

os novos medicamentos anti-retrovirais: a diversidade do laboratório e as limitações da realidade

230

aspectos epidemiológicos da toxicodependência em portugal

231

a importância da adesão á terapêutica anti-retroviral

235

coinfecção vih e vjc

236

tuberculose e infecção pelo vih: particularidades e perspectivas

243

reflexões sobre uma "carta universal dos direitos e deveres das pessoas infectadas com o vih"

278

a estratégia de fusão do hiv ao nível molecular

299

perspectivas para a luta contra a sida em portugal

306

dst na infecção hiv

336

portugal 2000 - á descoberta de desafios partilhados na luta contra a sida

349

aspectos neuropatológicos da infecção por vih

357

o doente com sida e a sua família - como integrar cuidados

363

o papel dos cuidados de saúde primários na abordagem da infecção vih

399

infecções oportunistas - posição actual na infecção hiv

419

tuberculose e infecção pelo hiv - interacções imunológicas e clínicas

450

epidemiologia molecular da infecção pelo hiv em portugal

456

vacinas contra o hiv: perspectivas actuais

459

infecção pelo vih e os direitos da criança

525

o ensino da infecciologia - da formação pré-graduada à educação médica contínua na imunodeficiência

531

aspectos éticos e deontológicos da infecção vih

557

aspectos preventivos da infecção pelo vih

615

10659

SIDA

NET

24

Estatísticas de leituras das comunicações do 2.º congresso virtual HIV - Ontem, Hoje e Amanhã

comunicação

total leituras

abertura oficial do II congresso virtual hiv/aids

356

abertura oficial do II congresso virtual hiv/aids

389

tribuna livre

437

drug resistance, subtype polymorphisms and the development of more powerful hiv-1 protease inhibitors

537

terapêutica anti-retrovírica assistida nos estabelecimentos prisionais - um mito ou uma necessidade ?

566

abertura oficial do ii congresso virtual hiv/aids

593

resistência aos anti-retrovíricos em doentes sem experiência terapêutica prévia (drug naive)

601

inserção sócio-profissional de seropositivos - uma abordagem possível!

633

a opção pela utilização de pis ou nnrtis, associados a nrtis, como abordagem terapêutica inicial do tratamento

663

terapêutica inicial da infecção vih

666

áfrica lusófona e a infecção vih/sida

776

expressão de cd38 em células t de doentes com infecção assintomática pelo vih1, sem terapêutica antiretrovírica

783

fatores de risco para a infecção por hiv entre mulheres gestantes

792

a mortalidade por infecção vih na era pós-haart - que mudanças?

847

as percas culturais e a sida

876

esquemas haart numa consulta de imunodeficiência - estudo multifactorial retrospectivo

906

infecção por vih e remune - interleucina 2

952

abertura oficial do ii congresso virtual hiv/aids

987

perspectivas de novas terapêuticas antiretrovirais

1014

hiv/palops - a experiência dos voluntários

1056

o acesso a empréstimos bancários e a seguros de vida por parte de pessoas com um risco de saúde agravado

1059

encerramento: dia 1 de dezembro de 2001 - palmela

1075

estratégias de redução de danos

1102

papel dos vírus recombinantes na epidemiologia da infecção pelo hiv

1136

centro de rastreio - da teoria à prática ...

1142

ensaios clínicos na área vih/sida em portugal

1159

programas de redução de riscos em estabelecimentos prisionais

1160

transmissão materno-fetal do vih: experiência do hospital garcia de orta

1210

monitorização terapêutica de fármacos antiretrovíricos: ontem, hoje e amanhã

1212

linfomas na infecção por vih

1215

transmissão vertical vih - intervenção multidisciplinar: experiência do hospital são francisco xavier

1300

abertura oficial do ii congresso virtual hiv/aids

1467

inibição da fusão do hiv com a célula alvo pelo péptido t-20

1468

a importância dos grupos de auto-ajuda na aderência ao tratamento antiretroviral

1506

à conversa sobre sida em antropologia médica

1576

vacinas contra o hiv: perspectivas actuais

1620

novas metodologias para apoio ao adolescente na área do hiv/aids

1658

a problemática da adesão à terapêutica anti-retroviral

1761

vigilância epidemiológica vih/sida: que modelo de declaração obrigatória

1786

SIDA

NET

25

Estatísticas de leituras das comunicações do 2.º congresso virtual HIV - Ontem, Hoje e Amanhã

a sida e a escola

1890

neoplasias associadas à infecção por vih

2034

o papel da equipa de enfermagem no hospital de dia para o utente seropositivo

2242

citocinas e hiv - revisitação do tema através da análise a nível celular individualizado

2256

prevenção da sida em toxicodependentes

2305

continuidade de cuidados à criança / família seropositiva para o hiv

2445

epidemiologia da infecção vih e sida em portugal

2535

tropismo celular e patogénese da infecção pelo hiv-2

2702

patologia auto-imune na infecção pelo hiv

3262

prostituição sexualidade e sida

6208

síndromes neurológicos agudos na infecção vih

6658

prostituição versus legalização. a questão das drogodependências

6914

81493

estatísticas de leituras das comunicações do 3.º congresso - O HIV no Mundo Lusófono

comunicação

estratégia para uma cooperação horizontal com os palop´s

SIDA

NET

26

total leituras

423

redução de danos como estratégia chave para a resposta de saúde pública à epidemia de aids entre udis

753

sensibilidade aos antibacilares em doentes com infecção pelo vih

891

uma experiência de educação pelos pares na área da educação pela saúde

976

aderência à terapêutica anti-retroviral num hospital distrital

1014

estudo comparativo de sub-populações t naive/memória em doentes infectados pelo hiv-1 ou hiv-2

1015

tuberculose em doentes com sida. tratamento completo sob observação directa.

1032

trends of hiv-1 and hiv-2 in guinea-bissau 1987-2001

1051

o binómio hiv/ tuberculose multirresistente

1080

epidemiologia molecular da infecção pelo hiv-1 em portugal: evolução para um padrão único na europa?

1193

sida- un problema de salud pública

1222

tuberculose e infecção pelo vih: o tratamento

1235

disque saúde - um sucesso brasileiro

1238

o hiv no mundo lusófono - abertura

1257

estudo piloto sobre a compreenção do hiv/aids em jovens timorenses

1294

ninguém sabe

1362

experiência piloto na reinserção sócio-profissional de seropositivos para o hiv na região centro de portugal

1405

tuberculose nos países com língua portuguesa (plp)

1477

aids, direito e comunicação diálogo possível numa perspectiva interdisciplinar

1628

tuberculose e infecção pelo vih: manifestações clínicas

1714

cooperação e luta conta a sida nos palop's

1723

fenotipagem cd4+/cd8+/cd3+ em 133 doentes seropositivos (hiv) para inicio de terapêutica antiretroviral

1810

produção e caracterização de proteínas do invólucro do hiv-2 ali: contribuição para a produção de uma vacina

1981

infeccção pelo hiv-1 em macrófagos

1987

terapêutica da tuberculose multirresistente

1990

estudo sobre preservativo feminino junto a profissionais do sexo em são lourenço do sul

2308

propostas para a interpretação e utilização, no dia-a-dia, da prova tuberculínica

2314

estatísticas de leituras das comunicações do 3.º congresso - O HIV no Mundo Lusófono

aspectos da organização do combate à tuberculose

2325

o hiv no mundo lusófono - abertura

2331

mucosal aids vaccines

2423

tuberculose nosocomial

2526

coinfecção vih / vhc - o crescente protagonismo do vhc

2560

epidemiologia da infecção vih/sida - o impacte em portugal

2668

uma experiência em atendimento psicológico ambulatorial num caps a pacientes portadores de hiv/aids

2669

tuberculose na infecção vih: o papel do laboratório

2684

gênero, relações afetivas e aids no cotidiano da mulher soropositiva

2713

epidemiologia do hiv/aids no distrito federal - brasil de 1985 a 2000

2717

consulta de imunodeficiência do hospital distrital de faro/ primeiras consultas 1997-2002

2746

a construção do adolescer masculino e o uso do preservativo

2851

tuberculose nosocomial: equipamentos de protecção respiratória

2917

tuberculose e toxicodependência

3002

plano estratégico nacional de luta contra a sida 2002-2006

3059

desenvolvimento de competências no âmbito da promoção de comportamentos sexuais saudáveis e prevenção

3063

o rastreio da tuberculose

3131

reacções adversas aos antibacilares

3177

infecção vih e imigração em portugal

3475

a eritropoietina na terapêutica da anemia do doente infectado pelo vih

3547

manifestações cardíacas da infecção pelo hiv

3604

infecção pelo hiv/sida, o que ainda desconhecemos ?

3625

infecção pelo vírus da imunodeficiência humana tipo 2 (hiv-2)

4055

suporte nutricional nos doentes infectados com hiv

4349

profilaxia da tuberculose: o bcg e a quimioprofilaxia

4452

imunologia da infecção do hiv - perspectiva geral

4749

história natural da infecção vih

4774

hiv e infecções fúngicas

4855

impacto demográfico do hiv/sida em moçambique

4877

tuberculose na infecção vih: o papel da imagiologia

5125

tuberculose: pobreza e subdesenvolvimento

6771

manifestações cutâneas da sida

9077

154270

estatísticas de leituras das comunicações do 4.º congresso - A Mulher e a Infecção pelo HIV/SIDA

comunicação

rede mediterrânica de mulheres confrontadas com o vih - inquérito telefónico - 3ª edição

total leituras

445

a mulher e a terapêutica antirretrovírica - indicações para monitorização terapêutica?

466

adesão ao tratamento em alvorada - rs/brasil

498

encerramento do congresso - a mulher e a infecção pelo hiv

516

a arte que preserva a vida

576

vigilância das grávidas infectadas pelo vih e avaliação da taxa de transmissão vertical do vírus

578

prolonged survival of end stage aids patients receiving v-1 immunitor

592

SIDA

NET

27

estatísticas de leituras das comunicações do 4.º congresso - A Mulher e a Infecção pelo HIV/SIDA

comunicação

total leituras

dupla exclusão : esquizofrênica e soropositiva

636

evolução dos esquemas terapêuticos anti-retrovíricos nos hospitais da universidade de coimbra

641

a mulher e a infecção vih no centro hospitalar de gaia

660

isolados primários de hiv-2 que não utilizam os co-receptores ccr5 e cxcr4 para infectar cmsp

689

estudo da transmissão vertical do vírus da imunodeficiência humana (vih) no período de 1991 a 2001

712

a vulnerabilidade feminina à infecção pelo hiv: uma proposta de intervenção

724

infecção vih na grávida - experiência das consultas de medicina/imunodeficiencia

748

rompiendo el silencio: las mujeres y el vih

789

a mulher e a infecção vih/sida

804

a replicação do vih-2 é igual no sexo masculino e no sexo feminino.

833

mulheres, vih e sida - perspectiva epidemiológica

863

experiência da linha s.o.s. sida em aconselhamento telefónico

873

mulher pozythiva

889

a mulher e a infecção pelo hiv/sida no niassa - moçambique

895

uso de condom feminino por mulheres infectadas pelo hiv

906

influência do tratamento anti-retroviral no crescimento de crianças infectadas com o vírus da imunodeficiência humana

956

transmissão vertical do vih - infecção não detectada na grávida

967

transmissão vertical do vírus da imunodeficiência humana

999

abertura do 4º congresso virtual - a mulher e a infecção pelo hiv/sida

1110

el vih, el sida y las mujeres que tienen relaciones sexuales con mujeres (wsw)

1180

projecto phase em portugal: o papel das ong representativas de mulheres na luta contra a sida

1183

vulnerabilidades da mulher frente às dst/hiv/aids

1213

gestantes soropositas e o acompanhamento em grupo junto a um ambulatório dst/aids

1283

transmissão vertical do virus da imunodeficiência humana tipo 2 (vih-2)

1330

vulnerabilidade e construções de enfrentamento da soropositividade ao hiv por mulheres infectadas

1337

conhecimentos, opiniões e comportamentos face à sida de uma população universitária

1368

género e vih: a vulnerabilidade da mulher nos países em desenvolvimento

1464

sigilo médico e sida: breves apontamentos

1467

a detecção da seropositividade para o vih na gravidez

1525

"grupo amizade": relato de vivências realizadas por mulheres usuárias do ambulatório de referência dst/aids

1542

sida no feminino - contracepção, gravidez e intenção de ter filhos(resultados de um estudo)

1695

as campanhas publicitárias de sida (spot), destinadas ao público feminino

1895

aprendendo a escolher: opções contraceptivas e prevenção das dst/hiv.

2232

gravidez e infecção pelo vih / sida - casuística da maternidade bissaya barreto do centro hospitalar de coimbra

2632

a adolescência, a mulher e a sida

2700

hiv/sida - comportamentos de risco em mulheres portuguesas

2720

o vih e o corpo da mulher: a contaminação da imagem feminina

2908

a experiência psicológica da gravidez na mulher seropositiva para o vih

3351

prevenção contra a sida / preservativo feminino

4005

58395

SIDA

NET

28

CIÊNCIA SOCIAL E

COMPORTAMENTAL

SIDA

NET

29

SIDA

NET

30

CRENÇAS E ATITUDES COMO “CO–FACTORES” DO

VIH/SIDA

Orquidea Lopes - Seia - Portugal

RESUMO:

Esta comunicação visa apresentar as conclusões de um estudo realizado em Portugal, e

que se destinou: a) conhecer os níveis de experiências sexuais dos adolescentes; b) a

diagnosticar conhecimentos crenças e atitudes de jovens em idade escolar (14 aos 16

anos de idade); c) demonstrar que as pessoas informadas têm menos comportamentos de

risco ; estão mais predispostas a aceitar novas informações; têm atitudes de tolerância

para com os infectados e doentes de SIDA. Foi usado o questionário como instrumento de

avaliação dividido por três grandes áreas: 1. dados sociológicos; 2. experiências sexuais

e prevenção; 3. conhecimentos, crenças e atitudes sobre o VIH/SIDA. A amostra é

constituída por 1000 sujeitos, com idades compreendidas entre os 14 e os 16 anos de

idade, pertencentes a 32 escolas (norte, centro e sul) de dois graus de ensino (Básico e

Secundário) e distribuídas por 15 distritos. Frequentavam o 9º ano (29,1%); 10º ano

(48,7%) e 11º ano (19,2%). Pertencem a um agregado familiar com baixa escolaridade

(menos que o 9º ano (57% - pai e 56.4% -mãe) e 88.9% não conhecem ninguém com

SIDA. Conclui-se que os sujeitos mais informados têm atitudes de aceitação, compreensão

e de solidariedade para com os infectados e doentes de SIDA. Porém, confirmam-se

outros estudos, que não basta estar informados visto que têm comportamentos preventivos

incorrectos. Ao invés dos sujeitos que têm crenças erradas sobre a doença e infectados,

que revelam ter atitudes de: intolerância, invulnerabilidade,excesso de auto confiança;

homofóbicas, estigmatizantes e com comportamentos de alto risco em contraírem o VIH/

SIDA. É preciso mais e melhor informação, actuando de forma articulada, famílias,

escola e meios de comunicação de massas

Palavras Chave

Crenças e atitudes de SIDA , fontes de informação de SIDA; meios de comunicação e

SIDA; sexualidade; precauções e sida; opinião e sida; programas de informação; prevenção;

custos e benefícios do preservativo

SIDA

NET

31

INTRODUÇÃO

O comportamento sexual dos adolescentes mudou dramáticamente durante as duas últimas

décadas. Têm acesso a uma actividade coital cada vez mais cedo e o comportamento

sexual dos adolescentes faz parte de um estilo de vida, nas quais se incluem condutas

tais como: consumo de tabaco, álcool e drogas, que têm determinantes sócio culturais. A

iniciação precoce em comportamentos sexuais tem sido associada a um conjunto de

consequências negativas e de comportamentos de risco.

É objectivo deste estudo e relativamente ao padrão sexual adolescente procurar conhecer a

conduta sexual dos inquiridos; identificar e medir os níveis de experiências sexuais (que já

tiveram; que têm actualmente e que pensam ter em breve); as diferenças de comportamentos

sexuais entre os géneros e idades. Saber da intenção de terem tomado (ou virem a tomar)

medidas preventivas, com o receio da SIDA. É importante ainda medir a quantidade de informação que os alunos possuem e julgam possuir, sobre conceitos básicos do que se entende por VIH/

SIDA, formas de transmissão, medidas de prevenção e direitos dos infectados. Os que se

consideram mais informados revelam mais ou menos interesse em obter mais informação? O que

pensam sobre a SIDA, que é uma doença só de alguns ou de todos? Qual a relação entre a

informação que possuem (ou julgam possuir) com as atitudes e crenças sobre a doença? Haverá

diferença entre os géneros? Que relação haverá entre os conhecimentos e as precauções que

tomam ou pensam tomar para evitar uma infecção?

É normal que alunos que frequentam a escolaridade básica obrigatória tenham maior

acompanhamento familiar e escolar. As escolas de Ensino Básico (2º ciclo) promovem

diversas actividades extra escolares, de acordo, ou não, com a programação. Nesta

programação é vulgar encontrar actividades que se destinem a sensibilizar os jovens

para o problema do SIDA. Também as ONG têm tido um papel interventivo, sendo chamadas

às escolas para esclarecer e informar sobre o tema, o que leva a supor que os alunos que

frequentam o 9º ano tenham a percepção de estar mais informados. No ensino Secundário

(3º ciclo), este tipo de programas é mais da responsabilidade dos alunos que frequentam

a área de saúde havendo menos actividades que se relacionem com a sexualidade. Em

nosso entender, os jovens de 14 aos 16 anos vão perdendo informação com o aumento da

idade e na razão directa com o aumento dos comportamentos sexuais. Pelas suas

características de desenvolvimento psicosocial, estes (10º e 11º anos) têm a percepção de

que estão mais informados, em comparação com os alunos que frequentam o 9º ano.

O Ministério da Educação, ao pretender implementar programas de educação sexual nas

escolas, urge saber como, quando, como e com quem, se podem ou devem pôr em prática

esses programas. As opiniões divergem. Quem deve informar sobre os problemas

relacionados com a sexualidade, os professores, a família, os meios de comunicação ou

os técnicos de saúde? Qual a opinião dos interessados? Pretende-se, assim, auscultar as

suas opiniões sobre quem deveria fornecer-lhes a informação, programas de prevenção e

preferências por fontes de informação (meios de comunicação, escola, familia etc.).

É sabido que a informação é necessária, mas ela só por si é insuficiente para se poder

SIDA

NET

32

deduzir que provoca mudanças de atitudes e de hábitos. Há um conjunto de crenças em

relação á doença que podem constituir um obstáculo á prevenção. Por exemplo, para

quem tenha a percepção de que o SIDA é uma doença só de toxicodependentes e

homossexuais (Le Poire, 1994; Herek y Glunt, 1988), descurará toda a informação e

abrandará os cuidados preventivos, por se considerar fora desses grupos e imune á doença

(Páez et al. 1991; DiClemente, 1990). Quem possua ainda uma atitude negativa para

com os infectados pelo vírus, tenderá a desvalorizar a informação e a valorizar conceitos

incorrectos (Bauman e Siegel, 1987; Pierret, 1990; DiClement, 1990).

Há diversos estudos sobre as representações cognitivas que os sujeitos têm da doença,

protótipos da doença (Bishop, 1991b) e que podem constituir um factor determinante das

condutas relacionadas com a saúde. Será que há atitudes homofóbicas (Schneider et al.,

1993; Kennamer y Honnold, 1995) ao ponto de aceitarem o princípio do isolamento das

pessoas infectadas, situações de exclusão que contribuirão negativamente para as tarefas

de prevenção? (Bochow et al., 1994, Mann, 1993). Os jovens apesar de possuírem

conhecimentos básicos sobre o SIDA, também se têm deixado levar por equívocos e crenças

incorrectas sobre a transmissão do vírus (ex: um contacto físico, partilha dos mesmos

objectos).

Em suma: será que os adolescentes, têm medo da doença? Têm a percepção de que a

SIDA é um doença de todos? Têm atitudes discriminatórias para com os infectados?

Temem a doença ao ponto de não aceitarem uma bebida, evitar tomar banho numa

piscina, evitar sanitários públicos? Considerar-se-ão imunes á infecção? Têm a percepção

da necessidade de informação? Importa ainda diagnosticar o grau de motivação para

temas relacionados com a SIDA, e a sua opinião sobre o que são e o que devem ser os

programas de prevenção de SIDA.

Em Portugal, é também na adolescência que se pode contrair a doença, revelando-se

esta aos 26, 27 anos de idade. E as variáveis que podem influir negativamente no uso dos

contraceptivos são diversas

a) A idealização da sexualidade. Os jovens podem recusar os anticoncepcionais, porque pensam que desvirtua a relação sexual romântica, apaixonada e espontânea.

b) A dificuldade de acesso a serviços de informação sexual; ao desconhecimento da sua existência; ter medo de que se perca o anonimato.

c) As características próprias da adolescência, que fazem deste período de insegurança,

impulsividade e interesses imediatos, não seja o momento mais adequado para a contracepção

planificada; as consequências não são pensadas e consideram que a eles nada lhes acontece.

d) Não possuir habilidades sociais para conseguir informação e anticoncepcionais, ou mesmo

não conseguir falar com o parceiro sexual.

e) Ter fracas expectativas de futuro.

f) A escassa informação sobre contracepção e gravidez, em parte por ausência de um programa sexual nas escolas;

g) A mudança de atitudes e valores da sociedade actual. Os jovens estão em contacto com

imensas informações, que são por vezes contraditórias. Enquanto que os amigos, e os meios de

comunicação estimulam a sexualidade, os pais e os educadores desaprovam, vendo até com maus

SIDA

NET

33

olhos o facto de os filhos irem a consultas de planeamento familiar; A sociedade é ambígua em

relação á adolescência e sexualidade.

A maioria dos jovens inicia as primeiras relações sexuais sem planificar (Lowenstein y

Furstenberg, 1991), muitas vezes envolvida em elevada dose de romantismo (estar

apaixonado). Têm a percepção de que não estão em risco (sentimento de invulnerabilidade),

que a sua parceira(o) é de confiança, pois pertence ao grupo de amigos. Confiam na sua

capacidade para reconhecer uma pessoa infectadada (por observação), que associam a

grupos marginais (toxicodependentes ou homossexuais). Estas são algumas das muitas

razões que parecem justificar o elevado número de jovens que têm relações desprotegidas

(McLean et al., 1994).

Também a prática contraceptiva tem sofrido alterações e está em função da idade. Enquanto

que nos anos 80 os jovens dos 15 aos 19 anos de idade usavam os contraceptivos orais,

seguido do preservativo, na década de 90 o método mais usado pelos jovens dos 15 aos 17

anos foi o preservativo, enquanto que a pílula é a escolha mais frequente para os jovens

dos 18 aos 19 anos de idade (Brown & Eisenberg, 1995). Os jovens entendem que o

preservativo tem custos: limita o prazer, tira o romantismo á relação; quando se ama não

são precisos; são incómodos; cria dúvidas á outra pessoa acerca do seu estado de saúde;

são caros, não são acessíveis; têm vergonha de os comprar; etc. Reconhecem que têm

também benefícios como: dão segurança a uma relação; são higiénicos; não têm contra

indicações; previnem das doenças sexualmente transmissíveis; são fáceis de obter; etc. O

preservativo será uma metodologia preventiva a seguir pelo indivíduo, se os benefícios

forem superiores aos custos, se teme uma gravidez ou se tem uma relação esporádica. O

uso do preservativo diminui com a idade, o que associado ao uso excessivo de álcool e a

substâncias psicoactivas, constitui factores de risco acrescidos (Robertson & Plant, 1988;

Stall, Mckusick, Wiley, Coates, & Ostrow, 1986).

Procuram-se ainda respostas para o seguinte: Que relação haverá entre as crenças e -atitudes em relação á SIDA e infectados, com os conhecimentos que possuem, a informação

percebida e as precauções para evitar a infecção do vírus? Qual a relação entre as

atitudes e crenças sobre SIDA e infectados e o grau de interesse para temas relacionados

com a SIDA; opinião sobre a doença; fontes de informação; programas de prevenção;

preferências por fontes e crenças sobre o uso do preservativo?

MÉTODO

A amostra.

Participaram nesta investigação 1000 estudantes Portugueses dos ensinos: básico

e secundário, num total de 32 escolas (9 na zona norte; 14 na zona centro e 9 na zona sul

do país) pertencentes a 15 distritos. Frequentam o 9º ano (29,1%); 10ºano (48,7%); 11º

ano (19,2%); outro (2,9%).

1.

SIDA

NET

34

A amostra está distribuída da seguinte forma:

QUADRO 1: Constituição da amostra

Sujeitos

14 - 16 anos

Nível de estudos

Número de Escolas

Distritos (nº)

Norte - 206

Centro - 446

Sul - 348

Ensino Básico

9º, 10º e 11º anos

Norte - 9

Centro - 14

Sul - 9

Norte - 4

Centro - 5

Sul - 6

Total : 32

Total: 15

Total: 1000

Recolheu-se uma amostra, a mais heterogénea possível em termos geográficos, enviando

de forma aleatória, questionários para escolas de Ensino básico 2º e 3º ciclos, que

representassem todos os distritos de Portugal Continental. Foram enviados 25/30

questionários para cada escola (duas por distrito), excepto para Lisboa e Porto para

onde foram enviados 250 questionários aproximadamente (um total de 1560 questionários).

Em apenas três meses foram realizados e tratados estatisticamente no programa SPSS,

1000 questionários (180.000 respostas).

QUADRO 2 : Distribuição dos questionários por distritos

Distritos

Nº

Zona

Nºquestionários

Nº Escolas

1.Guarda

102

Norte

Braga

206

9

2.Viseu

82

Porto

3.Coimbra

149

Vila Real

4.Aveiro

89

Viana Castelo

5.Porto

108

446

14

6.Lisboa

93

Viseu

7.Évora

90

Coimbra

8.Beja

25

Aveiro

9.Leiria

24

Leiria

10.Braga

40

348

9

11.Faro

53

Évora

12.Setúbal

42

Beja

13.Portalegre

45

Faro

14.Viana do Castelo

38

Setúbal

15.Vila Real

20

Portalegre

1000

15

1000

32

Total:

Centro

Sul

Guarda

Lisboa

SIDA

NET

35

2. Instrumento de avaliação

•

Variáveis do questionário

QUADRO 3: Variáveis do questionário - Conhecimentos, crenças e atitudes sobre SIDA

Apartados

Variáveis

Objectivos específicos

Dados Sociológicos

- Idade

- Sexo

- Nível de escolaridade

- Habilitações literárias dos pais

- Identificar o ambiente sociológico dos

inquiridos

Experiências sexuais e

precauções

Comportamento sexual

- Conhecer o nível de experiências que

têm ou tiveram ao longo da vida

-Experiência sexual ao longo da vida.

-Comportamento sexual actual.

- Identificar as precauções que têm,

-Comportamento sexual dentro de pouco tempo. tiveram ou pensam ter, para evitar a

infecção pelo vírus

Precauções para evitar a SIDA

-Correctas.

-Incorrectas

Conhecimentos crenças e

atitudes sobre o

VIH/SIDA

Conhecimentos sobre SIDA

- Conhecimentos

- Informação percebida

-Interesse para temas relacionados com SIDA

- Opinião acerca do problema da SIDA.

Fontes de informação sobre SIDA

- Fontes de informação

- Opinião sobre os programas de prevenção

- Preferências por fontes de informação

Atitudes para com as medidas de prevenção de

SIDA

- Custos e benefícios do uso do preservativo.

- Atitudes para com a SIDA e os infectados

- Medir os conhecimentos dos sujeitos

sobre VIH/SIDA

- Medir a informação que julgam possuir

- Identificar os temas que mais motivam

os sujeitos

- Saber a opinião dos inquiridos em

relação á doença e aos doentes.

- Identificar as fontes de informação.

- Conhecer a opinião sobre os programas

de prevenção de SIDA.

- Quem deveria informar?

- Identificar as crenças sobre os

preservativos.

- Identificar crenças e atitudes em

relação à SIDA e infectados.

Para saber os conhecimentos, crenças e atitudes para com a SIDA e os infectados que os

inquiridos possuem actuou - se do seguinte modo: procedeu -se á análise factorial de

componentes principais da escala de conhecimentos, crenças e atitudes sobre SIDA e

crenças sobre os benefícios e custos do preservativo definiram - se quatro e oito variáveis

explicativas: (Cfr Tabelas 3 e 4)

SIDA

NET

36

Tabela 3: Análise factorial dos componentes principais. Factores atitudinais para com a

SIDA e os infectados e as variáveis a explicar.

VARIÁVEIS EXPLICATIVAS

Factor 1

1. Medo, rejeição a doentes com SIDA e

infectados e atitudes discriminatórias.

Factor 2

2. Confiança, percepção de controlo sobre a

doença e atitudes compreensivas para com

os infectados.

Factor 3

3. Acreditam estar informados e têm a

percepção de que não precisam de mudar a

sua conduta sexual

Factor 4

4. Medo da doença, rejeição social e a não

defesa da SIDA

VARIÁVEIS A EXPLICAR

-

Conhecimentos

Informação percebida

Precauções para evitar a infecção

Grau de interesse

Opiniões sobre a doença

Fontes de informação

Opinião sobre os programas de prevenção

Preferências por fontes

Crenças sobre o uso do preservativo (*)

Leg. (*) A escala de crenças sobre o os benefícios e custos do preservativo foi submetida

a análise factorial dos componentes principais tendo -se obtido 8 factores (Cfr. Tabela 3)

Tabela 4: Análise factorial dos componentes principais. Factores de crenças sobre os

benefícios e custos do uso do preservativo.

Factores

VARIÁVEIS DE CRENÇAS SOBRE O USO DO PRESERVATIVO

Factor 1

Factor 2

Factor 3

Factor 4

Factor 5

Factor 6

Factor 7

Factor 8

1. Os preservativos rompem o romantismo e provocam custos afectivos

2. Os preservativos têm benefícios por prevenirem da SIDA, de uma GND e das DST

3. Os preservativos geram custos sociais como vergonha e preocupação pelo que dirão

4. Os preservativos são acessíveis e baratos

5. Os preservativos geram preocupação pela sua insegurança e ineficácia.

6. Os preservativos nem sempre estão á mão, são de difícil acesso.

7. Os preservativos podem ser um jogo erótico, mas frágil

8. Os preservativos não têm contra indicações médicas.

RESULTADOS

1 - COMPORTAMENTO SEXUAL E CRENÇAS SOBRE AS PRECAUÇÕES PARA

EVITAR A INFECÇÃO.

Os sujeitos inquiridos, são 46.3% do sexo masculino e 52.9% do sexo feminino. Têm 14

(19.6%) 15 (37.8%) e 16 anos (42.6%) de idade. A maioria afirma ainda não ter iniciado

relações sexuais coitais e os que já tiveram relações sexuais coitais (com uma ou mais

pessoas) são preferencialmente do sexo masculino e com 16 anos de idade; Os jovens

(22.6%) afirmam que, ao longo da vida, nunca tiveram quaisquer experiências sexuais;

apenas trocaram beijos e carícias (40.8%); já tiveram intimidades sexuais, próximas ao

coito (16.4%); experiências sexuais coitais (com uma ou mais pessoas) 20.1%. Actualmente,

63.3% não têm relações sexuais e 12.3% têm relações sexuais coitais. Em breve, 39.0%

pensam ter relações sexuais. Os homens são os que já tiveram mais experiências sexuais,

SIDA

NET

37

embora a maioria ainda não tenha tido actividades sexuais que possam constituir

comportamentos de risco. Mas, pensam que ocorra em breve.

2 - ATITUDES E CRENÇAS SOBRE SIDA E INFECTADOS E O RELAÇÃO COM OS

CONHECIMENTOS, INFORMAÇÃO PERCEBIDA, PRECAUÇÕES PARA EVITAR A

INFECÇÃO E GRAU DE INTERESSE PARA APRENDER MAIS.

Crenças de que possuem conhecimentos suficientes. Há uma correlação

significativa entre as crenças sobre SIDA e infectados, com os conhecimentos, a informação

percebida, precauções e grau de interesse. Há quatro perfis de crenças e atitudes sobre

a SIDA e os infectados que requerem medidas de intervenção ajustadas.

1. Os indivíduos que têm a percepção da gravidade da doença e preocupação pela sua

saúde, com um percepção subjectiva de invulnerabilidade e atitudes de rejeição e de

discriminação para com os seropositivos. São pessoas com um baixo nível de conhecimentos,

têm a percepção de que não estão informadas, embora não desejem aprender nada que se

relacione com a doença. Apresentam uma relação significativa entre as crenças e as

precauções, ou seja, as crenças negativas sobre a doença, originam precauções incorrectas.

A relação entre susceptibilidade e a conduta preventiva é inversa ao que postula o modelo

de Crenças de Saúde. Quanto mais temem a doença, menos comportamentos preventivos

têm.

2. Os sujeitos que acreditam nas suas capacidades para evitar a infecção; estão conscientes

dos comportamentos que podem conduzir á infecção, tolerantes e compreensivos para

com os infectados. São pessoas informadas, têm a percepção subjectiva de que possuem

informação, mas desejam aprender mais sobre tudo que se relacione com a doença. Têm

precauções correctas mas também incorrectas. Segundo o Modelo de Acção Racional (ou

de intenção de conduta de Fishbein y Ajzen,1973)as condutas estão relacionadas com as

atitudes. Deste modo, estão também sujeitos a uma possível infecção, na medida em que

assumem ter precauções incorrectas, para evitar a infecção.

3. Os sujeitos que têm a crença de uma baixa percepção da gravidade da enfermidade e

um optimismo realista estão relacionados com uma elevada percepção subjectiva de que

estão informados e têm precauções incorrectas. Não demonstram interesse em aprender

mais.

4. Os sujeitos que têm a percepção da gravidade da doença e atitudes de rejeição social,

são pessoas que carecem de informação e que têm a percepção de um baixo nível de

conhecimentos, mas não estão motivadas para aprender.

3 - CRENÇAS SOBRE SIDA E INFECTADOS RELACIONADOS COM OPINIÕES SOBRE

A DOENÇA.

Em relação á doença acreditam (ambos os sexos) que a SIDA é uma doença que afecta

todos e que deve ser resolvido só por médicos. Os homens distinguem - se das mulheres

pelo cepticismo em relação á existência da doença (têm a crença de que é uma doença

que não existe, que é uma moda e que foi inventada só para evitar condutas reprovadas

socialmente). Pensamos que muitos jovens não acreditam na existência da doença, por

não conhecerem (86.9%) realmente pessoas infectadas.

SIDA

NET

38

Crenças erradas sobre a baixa vulnerabilidade, que geram falsa percepção de segurança

face á doença. Há uma associação significativa entre as crenças que possuem e a opinião

sobre a SIDA. 1: Os indivíduos que têm crenças positivas sobre a doença e os infectados,

acreditam que a doença existe e que afecta a sociedade em geral. Há uma elevada

percepção da susceptibilidade e da gravidade da doença. 2.Ao contrário dos sujeitos que

têm medo da doença, atitudes de rejeição, são a favor da discriminação dos doentes.

Estes são de opinião que a SIDA é uma doença que afecta só alguns grupos, é uma moda,

que a doença não existe e foi inventada, é uma forma de repressão sexual.

4 - CRENÇAS SOBRE A UTILIZAÇÃO DO PRESERVATIVO E INTENÇÃO

PREVENTIVA.

De uma maneira geral os sujeitos acreditam que os preservativos têm mais benefícios (m

= 4.52) do que custos (m = 3.53) e demonstraram ter mais intenções de precauções

correctas do que incorrectas. É um facto que a intenção de conduta é uma possibilidade,

mas não uma certeza da concretização do comportamento. Quando se procuram relacionar

as crenças sobre a doença e as crenças sobre a utilização do preservativo (correlações

significativas) as conclusões são surpreendentes.

1. Os jovens que têm medo da doença, e têm atitudes de discriminação para com os

doentes de SIDA e infectados são de opinião de que os preservativos não têm benefícios

(correlação significativa negativa), mas têm custos (correlação significativa positiva). Se

acreditam que os preservativos têm custos a intenção de conduta deverá estar de acordo

atendendo a que há uma relação significativa com as precauções incorrectas.

2. Os indivíduos que têm crenças positivas para com a doença e os infectados e normas

subjectivas positivas têm a crença de que os preservativos têm benefícios (correlação

significativa positiva, r = .38,p<.01) e custos ( r =.08,p<.05); a intenção de conduta é

a de poderem usar ou não os preservativos como medida de protecção, o que se justifica

pelas precauções correctas e incorrectas que têm (ou pensam ter) para evitar a infecção.

3. Os sujeitos que têm a percepção subjectiva de estarem informados e de que não precisam

de mudar os seus comportamentos sexuais só com o medo da SIDA são de opinião de que

os preservativos têm benefícios e têm custos e intenções preventivas imprudentes (precauções

incorrectas).

4. Os indivíduos que têm percepção da gravidade da doença, atitudes de rejeição social

e a não defesa da SIDA acreditam que os preservativos têm custos e o único benefício é

de que não têm contra indicações médicas. A crer nas investigações se as atitudes são

negativas e as normas sociais negativas a intenção de conduta é negativa.

5 - CRENÇAS SOBRE AS FONTES DE INFORMAÇÃO E PREFERÊNCIAS POR FONTES

Os sujeitos afirmam ter aprendido com a televisão, jornais e revistas, professores e

familiares.

1. Os sujeitos que têm crenças e atitudes de rejeição e de intolerância para com os

seropositivos e doentes de SIDA aprenderam (correlação significativa positiva) com pessoal

sanitário, a televisão e com os professores.

SIDA

NET

39

2. Os sujeitos que têm atitudes positivas de controle, confiança, compreensão e aceitação

dos doentes de SIDA e infectados aprenderam (relação significativa positiva) com a

televisão, jornais e revistas, professores, familiares e amigos. Há ainda um relação

significativa entre crenças sobre SIDA e infectados e as preferências por fontes de

informação.

3. Os jovens que têm crenças negativas em relação á doença, são de opinião de que

deveriam informar os cientistas, os professores ou cada um procurar obter informação

por si próprio. Não concordam que sejam as pessoas que têm a doença ou a família.

4. Os sujeitos com atitudes e crenças positivas para com a doença entendem que deveriam

ser os cientistas, os professores, pessoas que têm a doença, a família, os meios de

comunicação e as instituíções sanitárias; mas não concordam que cada um deva informar

- se por si próprio.

CONCLUSÕES FINAIS

Apesar dos sujeitos afirmarem ter mais precauções correctas para evitar uma infecção

há no entanto alguns erros assinaláveis a merecer atenção.

Há crenças erradas em relação ás precauções que podem dar origem a comportamentos

de risco. Que não estão imunes á doença pelo facto de terem relações: a) com menos

pessoas; b) só com pessoas conhecidas; d) com uma só pessoa; e) ter um(a) namorada(o)

estável; f) que não se conhecem por observação as pessoas infectadas e as pessoas que se

injectaram ou injectam com drogas; g) que as pílulas anticoncepcionais protegem do

vírus; i) associar os preservativos como uma medida de prevenção masculina.; g) que os

rapazes devem procurar informar -se sobre o estado de saúde da sua parceira sexual.

As campanhas/programas devem dirigir mensagens positivas que reforcem o

comportamento e a auto eficácia dos que ainda não iniciaram um comportamento sexual

coital; que a estratégia das mensagens passe por tornar socialmente fascinantes os jovens

que adoptem esses comportamentos; que testemunhem a sua opção livre; e que modelem

estilos de vida saudáveis, usando técnicas persuasivas com imagens de pessoas glamorosas

e plenas de imaginação, para provocar, envolvimento, identificação e empatia da audiência

jovem, à semelhança das campanhas publicitárias comerciais. Que haja uma mensagem

pelo reforço positivo (benefícios) e não pela imposição de um modelo de estilo de vida.

Que se modelem comportamentos, para saber resistir à pressão dos grupos de iguais,

destacando as vantagens para si próprios e para os que assim decidem proceder. Que

evidenciem as vantagens (beleza física; psíquica, socialmente valorizada), para os que

optem por rejeitar uma sexualidade “promiscua” (diversos parceiros sexuais) inconsciente

e irresponsável. Que essa seja a norma e não o contrário.

Para os que desejarem iniciar ou já iniciaram uma relação sexual coital devem ser -lhes

fornecidas, para além das competências cognitivas, as competências sociais e

comportamentais, ou seja, um conjunto de recursos que lhes permitam afrontar as situações,

que possam implicar risco, fomentando uma atitude positiva para com uma prática sexual

de prazer, mas segura, mediante a utilização correcta do preservativo. Este deve ser

anunciado como uma das metodologias preventivas mais seguras (informação); como se

SIDA

NET

40

utilizam (competências); como resistir á pressão dos que não desejem usá - lo (habilidades

sociais).

Os sujeitos que possuem atitudes e crenças negativas sobre a doença e os infectados, têm

baixo nível de conhecimentos e a percepção de que carecem (ou não) de informação, mas

não demonstram interesse para aprender mais. Mesmo os jovens que possuem elevado

grau de informação e a percepção subjectiva de que estão informados, apresentam dados

que indicam possíveis riscos de infecção, visto assumirem precauções incorrectas.

Os resultados evidenciaram carências cognitivas que podem estar na base das falsas

crenças e dos poucos cuidados preventivos. É preciso esclarecer o seguinte: o que é a

doença (o que é o VIH e em que se distingue da SIDA; o que define um seropositivo de

um seronegativo; ou um portador e não portador do VIH; o que simbolizam, no contexto

da transmissão do vírus, cada um dos conceitos); vias de transmissão: correctas (que o

VIH pode encontrar-se no fluxo vaginal) e incorrectas (que a saliva, a urina o suor não

transmitem a SIDA, nem o contacto físico); medidas de prevenção (que a pílula não

protege); formas de tratamento (onde obter a informação; as análises em laboratório e o

tempo real de confirmação, ou não da infecção).

Os jovens têm elevados possibilidades de se infectarem pelo vírus, atendendo: a) ás crenças

de invulnerabilidiade e optimismo excessivo; b) intenções de conduta erradas (precauções

incorrectas); c) á falta de motivação para aprender (julgam - se muito informados); d)

limitados conhecimentos.

Qualquer programa destinado a este tipo de jovens deve: a) motivar para mudar

comportamentos; b) informar de modo a aclarar as crenças e atitudes que possuem em

relação á doença e aos doentes de SIDA; c) envolvê -los de modo a que acreditem que são

susceptíveis de contrair a doença, e as consequências para si próprio caso se infectem;

d)que percebam os benefícios de um comportamento preventivo, antecipando as barreiras

ou custos; e) devem promover a auto eficácia (habilidades necessárias para dar forma ao

comportamento segundo uma variedade de circunstâncias).

A Teoria de Acção Racional defende que as condutas dependem das crenças dos sujeitos.

Se os sujeitos possuem a crença de que os heterossexuais não se identificam com os

grupos de risco, que se conhecem as pessoas infectadas pelo aspecto, as suas condutas

estarão de acordo com as crenças e por conseguinte em risco de infectarem -se visto que

não haverá intenção de conduta preventiva. A dificuldade para perceber o risco é um

factor que determina uma falsa percepção sobre a vulnerabilidade ou invulnerabilidade

de eles próprios, face ao vírus. Estes e outros factores relacionados com as crenças erradas,

em que se associa a doença com alguns grupos específicos, geram nos adolescentes uma

falsa segurança de si mesmos ao concluírem que a doença a eles nunca os afectará por

não se identificarem com esses grupos. Não se consideram individualmente responsáveis

pela propagação da doença; sentem -se protegidos (invulnerabilidade); pensam que só

por muito azar se infectariam pelo vírus (optimismo realista) e tendem a crer que só

acontece aos outros (falsa unicidade).

Sendo os seropositivos (infectados ocultos) a maioria dos infectados (a OMS

acredita haver em Portugal 43 mil seropositivos); e como não se conhecem pelo aspecto,

SIDA

NET

41

como acreditam alguns dos sujeitos inquiridos, é imperioso que a informação se centre

nesta fase da doença e nas suas implicações para a sua propagação.

Há algumas crenças sobre os preservativos que podem contribuir para uma desatenção

para a prevenção. Consideram que os preservativos rompem o romantismo e têm custos

afectivos; têm vergonha de os trazer consigo; não consideram que estejam acessíveis ; são

caros e de difícil acesso, são frágeis, inseguros e ineficazes. Muitos jovens que se envolvem

em relações sexuais acreditam que os seu parceiro(a) não os colocariam em perigo; que

se conhecem as pessoas seropositivas pelo aspecto; quem tem um parceiro estável não

deve temer a doença; receiam que o seu parceiro(a) fique molestado(a) se recusar uma

relação sem preservativo.

Os meios de comunicação como fontes de informação para as famílias. A SIDA só começou

a ser noticia nos últimos 15/16 anos e os pais cresceram num época em que a SIDA não

existia. Se tivermos em consideração o nível baixo de escolaridade que possuem (menos

que a escolaridade obrigatória), não é previsível que possam estar devidamente informados.

Acreditamos que os conhecimentos que a maioria das famílias possui tenham como uma

das principais fontes os meios de comunicação de massas, principalmente a televisão.

Para muitas pessoas, os meios de comunicação (principalmente a televisão) são a única

fonte de informação. A televisão deve dirigir mensagens que informem (números de

telefone, locais onde podem obter mais informação), sensibilizem, motivem o envolvimento

familiar para estes temas, para que possam ser também veículos de informação. Embora