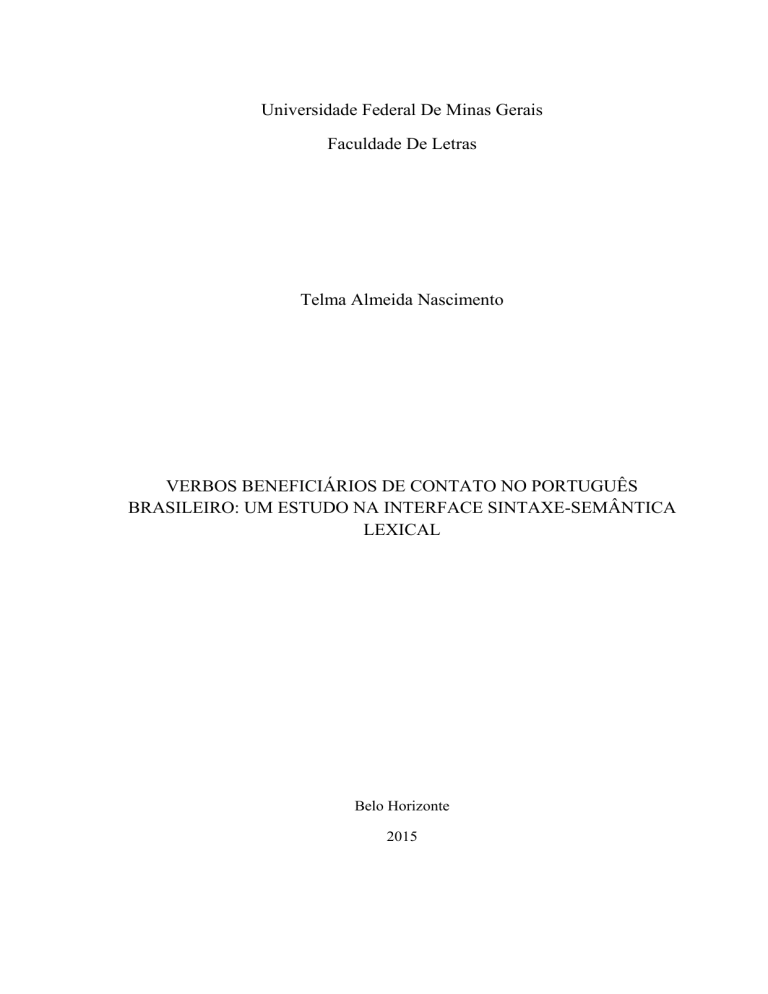

Universidade Federal De Minas Gerais

Faculdade De Letras

Telma Almeida Nascimento

VERBOS BENEFICIÁRIOS DE CONTATO NO PORTUGUÊS

BRASILEIRO: UM ESTUDO NA INTERFACE SINTAXE-SEMÂNTICA

LEXICAL

Belo Horizonte

2015

Telma Almeida Nascimento

VERBOS BENEFICIÁRIOS DE CONTATO NO PORTUGUÊS

BRASILEIRO: UM ESTUDO NA INTERFACE SINTAXE-SEMÂNTICA

LEXICAL

Monografia apresentada ao Colegiado de

Graduação da Faculdade de letras / UFMG como

requisito de conclusão do curso de letras para a

habilitação de Bacharel em Linguística.

Orientador (a): Profa. Dra. Márcia Cançado

Belo Horizonte

2015

Resumo

Ao analisar verbos como beijar, abraçar percebe-se que eles compartilham traços

comuns como lexicalizarem um nome eventivo, por exemplo. Diante de tais observações,

questionou-se a existência de uma possível classe de verbos que compartilham as mesmas

propriedades semânticas e os mesmos comportamentos sintáticos. Relacionado a isso, este

trabalho busca analisar e descrever os verbos beneficiários de contato no português brasileiro

(PB) com a finalidade de verificar se esses verbos, de fato, constituem uma classe verbal e,

portanto, representá-la através de uma metalinguagem de decomposição de predicados. Ao

longo das analises, confirma-se a presença de propriedades semânticas e comportamentos

sintáticos que agrupam esses verbos em uma classe, tais como: a natureza transitiva dos

verbos, a relação de afetação entre os participantes do evento da qual se origina a relação de

contato, a natureza agentiva dos verbos, a denotação de um evento como raiz idiossincrática,

entre outras.

Por isso, após analisar todas as propriedades que esses verbos compartilham,

corrobora-se a hipótese de que há, de fato, uma classe de verbos beneficiários de contato no

português brasileiro, sendo representada por meio de uma única estrutura de decomposição de

predicados. Por meio dessa linguagem apresenta-se a estrutura argumental dos verbos

beneficiários de contato, sua relação de contato e seu sentido idiossincrático.

Palavras chave: Verbos Beneficiários; Interface Semântica-Sintaxe; Semântica Lexical;

Decomposição de predicados.

Abstract

Analyzing verbs like “beijar”, “abraçar”, we noticed that they share common

features, such as lexicalizing an eventive name, for example. Given these observations, we

questioned the existence of one class of verbs that share the same semantic properties and the

same syntactic behavior. In relation to this, this work seeks to analyse and describe

beneficiary contact verbs in brazilian portuguese with the goal of verifying if these verbs do in

fact constitute a verbal class and, so, represent it through a metalanguage of predicate

decomposition. Throughout the analysis, we confirm the presence of semantic properties and

syntactic behavior that group these verbs in a class, such as: the fact that all are transitive,

denote a relation of “affectedness” between the participants, from which the contact relation is

born, of being agentive, of also denoting an event as an idiosyncratic root, among others.

That’s why, after analyzing all properties these verbs share, we corroborate the hypothesis

that there is in fact a class of beneficiary contact verbs in brazilian portuguese, which is

represented by means of one single structure of predicate decomposition. Using this language

we present the argument structure of the contact beneficiary verbs, their contact relation and

their idiosyncratic meaning.

Keywords: Beneficiary Verbs; Semantics-Syntax Interface; Lexical Semantics; Predicate

Decomposition.

Agradecimentos

À Profa. Dra. Márcia Cançado, orientadora, professora

e amiga, pelos conselhos e orientação que nortearam

minha formação acadêmico-científica.

À Profa. Dra. Sueli Maria Coelho por inserir-me no

mundo da linguística por meio da Iniciação Científica,

na qual tive a oportunidade e o prazer de trabalhar com

o Prof. Dr. Ricardo Souza.

Aos pesquisadores do Nupes/FALE pela contribuição

teórica que enriqueceu muito o meu trabalho.

Ao corpo docente da Faculdade de Letras que me deu a

oportunidade de estudar com grandes nomes da

linguística brasileira.

Ao Franciano M. Resende, companheiro de todas as

horas, pela paciência, amor, carinho, cumplicidade, por

tudo!

À minha família, principalmente minha mãe e pai, por

compreenderem minha ausência e por, mesmo estando

longe, torcerem pelo meu sucesso.

À Universidade Federal de Minas Gerais e á Faculdade

de Letras por proporcionar-me uma excelente formação

acadêmica.

Por fim, a Deus por abençoar a realização de um

sonho.

Sumário

1. Considerações iniciais ..................................................................................................................... 6

2. Metodologia ...................................................................................................................................... 7

3. Referencial teórico ........................................................................................................................... 8

3.1 A Interface Sintaxe-Semântica Lexical ....................................................................................... 8

3.2 A linguagem de decomposição de predicados ........................................................................... 9

3.3 Classes verbais ............................................................................................................................. 11

3.4 O aspecto lexical .......................................................................................................................... 13

3.5 Verbos beneficiários na literatura .............................................................................................. 18

4. Análises dos verbos beneficiários de contato e estrutura de decomposição em predicados. 19

4.1 A classe dos verbos beneficiários de contato ........................................................................... 19

4.2 O comportamento dos verbos beneficiários de contato .......................................................... 21

4.3 A decomposição de predicados dos verbos beneficiários de contato.................................... 23

5. Considerações finais ...................................................................................................................... 29

6. Referências ...................................................................................................................................... 30

7. Apêndice .......................................................................................................................................... 33

6

1. Considerações iniciais

Na literatura, encontram-se poucos estudos sobre verbos beneficiários no

português. As abordagens que analisam esses verbos geralmente os englobam em um extenso

grupo classificado por meio de papéis temáticos.

Entretanto, tal classificação deixa de abordar alguns aspectos sintáticos e

semânticos do comportamento desses verbos. Ao analisarmos verbos como: beijar, abraçar,

acarinhar, chutar, observa-se que estes compartilham traços comuns, podendo ser agrupados,

talvez, como uma classe verbal. Verbos como beijar e abraçar, por exemplo, acarretam uma

paráfrase dar algo em, ou seja, quando dizemos que Leonor beijou o Marcos, obtemos a

paráfrase Leonor deu um beijo no Marcos. Percebemos também que, além de lexicalizarem

um nome eventivo, esses verbos compartilham propriedades semânticas e sintáticas

semelhantes.

Diante de tais observações, investigamos a existência de uma possível classe de

verbos que compartilham as mesmas propriedades semânticas e os mesmos comportamentos

sintáticos.

Em vista disso, o objetivo deste trabalho é analisar e descrever os verbos

beneficiários de contato no português brasileiro (PB) com finalidade de verificarmos se esses

verbos, de fato, constituem uma classe verbal.

Para alcançarmos tal proposta, utilizaremos um subgrupo de verbos beneficiários,

os beneficiários de contato, composto por 16 verbos, que compartilham propriedades

semânticas e sintáticas, e proporemos a representação do sentido desses verbos por meio de

uma estrutura de decomposição de predicados.

Esta pesquisa dá continuidade a um projeto maior desenvolvido pela Profa. Dra.

Márcia Cançado, entre outros autores do Nupes/FALE/UFMG, com o objetivo de descrever o

léxico verbal brasileiro e demonstrar o quê da semântica influencia na sintaxe, ou seja, quais

as propriedades semânticas que influenciam no comportamento sintático dos itens lexicais,

por meio de uma linha de pesquisa conhecida como Interface Sintaxe-Semântica Lexical.

Esta monografia está estruturada da seguinte forma: primeiramente apresentamos

nossa metodologia de pesquisa, em seguida no capítulo 3 explicitaremos, no referencial

teórico, a linguagem de decomposição de predicados utilizada nesta pesquisa como corrente

teórica de análise, logo após discorreremos sobre nossas análises para os verbos beneficiários

de contato, apresentando uma estrutura de decomposição de predicados para eles e por fim,

7

nossas considerações finais. Apresentaremos também, em anexo a este trabalho, um apêndice

com os dados coletados para a confecção da pesquisa.

2. Metodologia

No processo de realização desta monografia, partimos inicialmente de duas

etapas: primeiramente, fizemos uma longa coleta dos verbos beneficiários e concomitante à

coleta dos verbos, formulamos sentenças gramaticais a partir da nossa intuição de falantes do

português brasileiro. Também usamos o site de pesquisa Google para atestar a

gramaticalidade de nossas sentenças. A atestação dos dados é necessária, pois ela nos dá a

garantia de que certas estruturas realmente ocorrem na língua; em seguida, analisamos todos

os dados a partir do referencial teórico adotado.

A coleta dos verbos analisados foi feita de forma exaustiva por meio do

Dicionário Gramatical de Verbos do Português Contemporâneo do Brasil (BORBA, 1990),

com o objetivo de encontrar verbos com nomes em sua estrutura interna, como por exemplo:

beijar (beijo), abraçar (abraço), ajudar (ajuda), aconselhar (conselho), entre outros. Para

identificar o nome contido no verbo, valemo-nos de uma paráfrase com o verbo dar, como

dar um beijo (Leonor beijou o Marcos / Leonor deu um beijo no Marcos.). Através dessa

paráfrase com o verbo dar, fica evidente o nome contido no verbo, sendo assim, empregamos

a mesma paráfrase para todos os verbos analisados. Foram coletados ao todo 31 verbos que se

enquadraram na observação proposta, coletamos verbos do tipo de beijar, abraçar e do tipo

de ajudar, aconselhar, pois ambos os tipos lexicalizam um nome. No entanto, durante a

coleta ao aplicarmos testes que evidenciam as propriedades sintáticas e semânticas desses

verbos, percebemos que dentre os 31 verbos coletados, apenas alguns configuravam o que foi

objetivado para esta pesquisa: verbos que compartilham as mesmas propriedades semânticas e

sintáticas, formando uma possível classe.

Observamos, com a paráfrase adotada, que os verbos do tipo de beijar e abraçar

lexicalizam um nome eventivo, enquanto que nos verbos do tipo de ajudar e aconselhar o

nome, lexicalizado por eles, não denota tal característica. Outra distinção importante está

relacionada ao fato de sentenças com os verbos beijar e abraçar acarretarem uma paráfrase

do tipo dar algo em, o que denota uma relação de contato entre os participantes do evento. Já

as sentenças com os verbos ajudar e aconselhar acarretam uma paráfrase como dar algo

8

para, não denotando a relação de contato. Diante de tais observações refinamos nossa coleta

inicial, separando um subgrupo composto por 16 verbos, tais como: abraçar, acalentar,

acarinhar, aconchegar, afagar, banhar, beijar, beliscar, chutar, esbofetear, esmurrar,

espancar, estapear, golpear, morder, soquear. Por esses verbos distinguirem dos demais,

acreditamos que eles possivelmente formarão uma classe verbal.

Após a coleta dos verbos e a formulação de um conjunto de dados, empregamos

uma série de testes sintáticos e semânticos que serão apresentados mais adiante nesta

monografia, como por exemplo, testes de acarretamento, agentividade, aspecto lexical,

presença de PP cognato, paráfrases, entre outros. O referencial teórico utilizado foi o de

decomposição de predicados primitivos como meio de representação do sentido lexical dos

verbos analisados. Tal referencial será detalhado a seguir.

3. Referencial teórico

3.1 A Interface Sintaxe-Semântica Lexical

A Interface Sintaxe-Semântica Lexical é uma linha de pesquisa, dentro da

linguística, que estuda as propriedades semânticas dos itens lexicais e sua relação com a

sintaxe de uma determinada língua. Essa linha de pesquisa não vê os itens lexicais como uma

simples lista de palavras, pois considera a relevância que as propriedades semânticas dos itens

possuem na sintaxe. Com isso, por meio desse componente linguístico, é possível obter

informações importantes para a criação de generalizações e regras sobre a língua.

Dentro dessa linha de pesquisa, vários autores, dentre eles (CANÇADO, 2005,

2010; CANÇADO; GODOY, 2012; LEVIN; RAPPAPORT HOVAV, 1992, 1995, entre

outros) abordam a questão de que as propriedades de natureza semântica contidas na entrada

dos itens lexicais determinam as realizações sintáticas dos argumentos de um verbo.

As teorias de Interface Sintaxe-Semântica Lexical tem como objetivo propor

representações semânticas para os verbos que expliquem algumas propriedades de sua

sintaxe, tais como, estruturas argumentais. Estas podem servir de base para explicar a

organização da sintaxe verbal ou alguns tipos de propriedades sintáticas. A estrutura

argumental pode ser projetada de algumas maneiras, como por exemplo, uma grade de papéis

temáticos, ou por meio de uma linguagem formalizada como a de decomposição de

9

predicados

primitivos,

conforme

adotaremos

nesta

pesquisa.

Na

seção

seguinte

apresentaremos com mais detalhes essa metalinguagem.

3.2 A linguagem de decomposição de predicados

A decomposição do significado em predicados primitivos (“decomposição de

predicados”) parte de um pressuposto mais formal, que representa o sentido dos itens lexicais

em termos da decomposição de seu significado em menores partes de sentido: predicados

primitivos. Por meio de uma metalinguagem, essa corrente teórica busca representar o sentido

dos verbos e analisá-los composicionalmente. Ou seja, de acordo com essa teoria, podemos

configurar o sentido dos verbos e das classes de verbos por meio de estruturas compostas por

predicados e argumentos, as quais são selecionadas através de acarretamentos, carregando o

sentido desses verbos e classes (Cançado e Amaral, no prelo)1.

Com relação ao conceito de decompor o sentido de um item lexical em elementos

básicos, Wunderlich (2012) aponta que os itens verbais são um bom argumento em favor de

uma teoria de decomposição de predicados. O autor mostra, por exemplo, que nomes como

jaula, hospital e pimenta, goma fazem referência a lugares ou substâncias. Porém há verbos

que fazem uma relação com esses nomes, pois se referem a um evento, como enjaular,

hospitalizar e apimentar, engomar2. Na literatura esses verbos são conhecidos com sendo de

location e locatum, eles são uma pequena amostra da composicionalidade contida nos verbos.

Partindo desse pressuposto, é possível representar o sentido dos verbos por meio

de uma estrutura em que suas subpartes são predicados, argumentos e modificadores

(CANÇADO et al. 2013). Ou seja, a decomposição do sentido de um item verbal pode ser

representada em uma estrutura complexa, formada por elementos semânticos extraídos dos

verbos, esses elementos podem representar tanto o sentido recorrente dos verbos, como o seu

sentido idiossincrático (raiz). Em decorrência disso, a linguagem de decomposição de

predicados possui uma bem simples: para serem saturados, os predicados pedem um ou dois

argumentos e também podem ser modificados, conforme aponta Cançado e Amaral (no

prelo).

1

Para maiores informações, ver (Cançado e Amaral, no prelo).

Para maiores informações, ver Cançado et al. (2013), as autoras apresentam uma descrição completa sobre

esses verbos e representa-os em uma estrutura de predicados primitivos.

2

10

Os predicados primitivos são um grupo finito de itens que representam o sentido

recorrente dos itens verbais, são exemplos: ACT, DO, CAUSE, BECOME, MOVE,

AFFECT 3 (sua notação é feita em caixa alta), entre outros. Os predicadores precisam de

argumentos para saturar-lhe o sentido e podem se manifestar de três formas, tais como:

variáveis, raízes ou estruturas com outros predicados já saturados.

Quando o argumento de um predicador se manifesta como uma variável, ele é

representado pelas letras maiúsculas X, Y, Z. O argumento pode se manifestar também como

uma raiz, neste caso, ele representa o sentido idiossincrático do verbo, essa raiz pertence à

categoria ontológica e vem representada em caixa alta, itálico e entre colchetes angulados, as

mais recorrentes são: EVENT, THING, MANNER, INSTRUMENT e PLACE (Levin

erappart Hovav, 2005). Já o modificador de um predicado pode ser a própria raiz do verbo, ele

é notado em subscrito. Van Valin (2005, apud Cançado e Amaral, em prep.) ressalta a

possibilidade de parafrasear os elementos dessa linguagem, utilizando os itens da língua

natural, porém como são constituintes primitivos de uma metalinguagem, não devem ser

ligados aos itens da língua.

Com intuito de esclarecer melhor como é organizada uma estrutura de

decomposição de predicados que representa o sentido do verbo, retiramos um exemplo de

Cançado et al. (2013) para os verbos de mudança no PB os quais compartilham o predicado

BECOME em sua representação lexical.

Na literatura

4

, verbos que denotam uma mudança de estado acarretam

ficar/tornar-se um estado (Y BECOME <ESTATE>), nessa estrutura o adjetivo denota o

estado e está relacionado ao verbo, ou seja, ficar/tornar-se um adjetivo. Além do

acarretamento, ficar/tornar-se um estado, esses verbos são causativos e realizam a alternância

causativo-incoativa. Para ilustrar a representação da estrutura de decomposição de predicados,

vejamos a representação baseada em Levin e Rappaport Hovav (2005) proposta por Cançado

et al. (2013, p 34):

(1) v: [ [ X ACT ] CAUSE [ BECOME Y <STATE>] ] 5

3

Por convenção e para explicitar seu caráter universal as estruturas de predicados são mantidas em inglês.

Segundo McCawley (1968), Lakoff (1970), Dowty (1979), Parsons (1990), entre outros. Adotaremos para este

trabalho a descrição proposta por Cançado et al. (2013a) para os verbos do PB.

5

Para mais detalhes sobre os verbos de mudança de estado e as estruturas propostas, ver descrição completa em

Cançado et. al (2013).

4

11

De acordo com a representação da estrutura (1), o predicado BECOME é um

predicado de um lugar, assim como a raiz <STATE>, ambos são insaturados. Por esse motivo,

na busca para saturar seu sentido, <STATE> toma Y como argumento e BECOME toma todo

o constituinte Y<STATE> como seu argumento. Logo a estrutura [BECOME Y<STATE>] 6 é

uma estrutura saturada, por isso também pode servir de argumento para outro predicado,

como CAUSE, por exemplo. Segundo Cançado et al. (2013, p 34) “o metapredicado CAUSE

representa o sentido causal do evento”, ou seja, a causação de todo o evento contida no verbo.

Esse predicado é biargumental, por isso precisa de dois argumentos para saturar o seu sentido,

neste caso, o predicado CAUSE toma não só a estrutura [BECOME Y<STATE>] como

argumento, mas também a estrutura já saturada [X ACT] na qual ACT é um predicado

monoargumental que toma a variável X como argumento.

Mostramos, resumidamente, a aplicação da metalinguagem em decomposição de

predicados, que busca representar o sentido lexical dos verbos e suas propriedades sintáticas,

proposta por Cançado et al. (2013) para os verbos de mudança do Português Brasileiro. Neste

trabalho, aplicaremos tal metalinguagem para representar o sentido dos verbos beneficiários

de contato, objetivando agrupá-los em uma classe verbal. Em relação ao conceito de classes

verbais, na próxima seção, veremos detalhadamente sua descrição e sua relevância para nossa

pesquisa.

3.3 Classes verbais

Conforme vimos anteriormente, a “decomposição de predicados” é uma

linguagem formalizada que busca representar o sentido dos verbos e das classes verbais, isso é

feito por meio de uma estrutura composta por predicados e argumentos, selecionada através

de acarretamentos que carregam o sentido desses verbos e classes. Ou seja, utiliza-se de uma

metalinguagem para representar o sentido inerente de cada verbo e, assim, agrupá-los em

classes de relevância gramatical.

Portanto, neste trabalho, analisaremos as propriedades semânticas e sintáticas dos

verbos beneficiários e proporemos uma estrutura de decomposição que represente o sentido

desses verbos, com o objetivo de classificá-los em uma classe verbal no PB.

6

Segundo Cançado e Amaral (no prelo) a representação em colchetes delimita uma estrutura saturada, ou seja, a

composição de um predicado e seus argumentos, um constituinte semântico.

12

Para ser considerado como uma classe verbal é preciso que um grupo de verbos

compartilhe propriedades semânticas e sintáticas que tenham impacto na sintaxe. Baseadas

em uma longa tradição de estudos em Semântica Lexical (FILLMORE, 1970; LEVIN, 1993;

PESETSKY, 1995; LEVIN e RAPPAPORT HOVAV, 2005; GRIMSHAW, 2005 apud

Cançado e Amaral (no prelo)) assumem que para delimitação de uma classe verbal, não basta

somente o sentido específico dos verbos, faz-se necessário, também, haver semelhanças

semânticas que sejam relevantes para a gramática e que esses verbos compartilhem

propriedades sintáticas.

Poderíamos, por exemplo, agrupar os verbos que acarretam algum tipo de

movimento, no entanto não seria possível fazer generalizações gramaticais a respeito desse

agrupamento, (LEVIN E RAPPAPORT HOVAV, 1992 apud AMARAL, 2015). Vejamos

alguns exemplos, retirados de Amaral (2015, p. 50):

(2) O Paulo correu.

(3) O Juca levantou o carrinho.

(4) O Lucas jogou a bola no cesto.

Nos exemplos acima há um acarretamento de movimento do verbo para seus

argumentos, entretanto no exemplo (2) o verbo é de natureza intransitiva; no exemplo (3) o

verbo é transitivo; e no exemplo (4) o verbo é bitransitivo. Por meio das observações feitas

sobre os verbos, podemos concluir que ser do grupo dos verbos de movimento não é o

suficiente para caracterizá-los como uma classe.

Em contrapartida, os verbos de modo de movimento, que fazem parte dos

subgrupos de verbos de movimento, manifestam um comportamento gramatical bem

semelhante (LEVIN E RAPPAPORT HOVAV, 1992 apud AMARAL, 2015). Pois os verbos

de modo e movimento do português podem se apresentar com um tipo de alternância

transitivo-intransitiva (AMARAL, 2010; RIBEIRO, 2010 apud CANÇADO e AMARAL, no

prelo). Ilustremos alguns exemplos, retirados de Amaral (2015, p. 51):

(5) a. O bebê girou o pião.

b. O pião girou.

(6) a. A Ana sacudiu a rede.

b. A rede sacudiu.

13

(7) a. A ventania balançou as folhas.

b. As folhas balançaram.

Pelo fato de apresentarem propriedades semânticas e compartilharem um

comportamento gramatical semelhante, os verbos de modo e movimento se caracterizam

como uma classe no português.

Visto isso, trataremos a seguir de algumas propriedades semânticas dos itens

lexicais que refletem na sintaxe da língua, como por exemplo, o aspecto lexical dos itens

verbais.

3.4 O aspecto lexical

Sobre a noção de categoria aspectual das línguas, encontram-se na literatura

várias distinções que refinam o nível de análise de um item lexical. Neste trabalho, como

objetivamos questões relacionadas ao comportamento dos itens lexicais e seu reflexo na

sintaxe da língua, valemo-nos de análises aspectuais no âmbito do léxico, ou seja,

trabalharemos, mais especificamente, com o aspecto lexical dos itens verbais. Segundo

Cançado e Amaral (no prelo) o aspecto lexical (chamado na literatura de aktionsart) “é uma

característica aspectual inerente ao sentido do verbo, ou seja, não é marcado

morfossintaticamente, pois já vem especificado na entrada lexical”.

Em meio às teorias linguísticas, Vendler (1967) foi o pioneiro a propor o

agrupamento dos verbos em classes aspectuais, seu sistema é o mais propagado e utilizado.

De acordo com o autor, os verbos da língua podem ser divididos em quatro classes,

dependendo do seu aspecto lexical: estados, atividades, accomplishments e achievements.

Para Cançado e Amaral (no prelo), esses tipos são entendidos como esquemas temporais

predicados pelos verbos. Vejamos os exemplos a seguir retirados do trabalho das autoras:

(8) A loja da Dona Joana ficava na esquina.

(9) O menino construiu um castelo de areia.

(10) O professor chegou na escola.

14

Podemos observar que os exemplos apresentados caracterizam propriedades

aspectuais diferentes. De acordo com a classificação aspectual vendleriana, em (8) o verbo é

da classe dos estados, pois ele possui as propriedades de ser estativo, durativo e atélico;

enquanto que em (9) o verbo é da classe dos accomplishments, verbos como esse, descrevem

eventos dinâmicos, que apresentam um começo, meio e fim, por isso são télicos e durativos;

já em (10) o verbo é da classe dos achievements, são dinâmicos, logo de natureza eventiva e

são pontuais, ou seja, falam de um evento que não possui intervalos de tempo, atingindo

diretamente um ponto final.

Definidas as classes acima, nos ateremos, mais detalhadamente, às atividades,

afinal, uma das propriedades semânticas recorrente dos verbos beneficiários é o fato deles

denotarem o aspecto lexical de atividade. Essa classe aspectual é muito importante para

nossas análises, uma vez que, por meio dela, podemos evidenciar a possibilidade de nossos

verbos formarem uma classe verbal. Detalhamos, mais adiante, a classe dos verbos de

atividades, apresentando suas características e os testes que aplicamos para comprovar as

propriedades que caracterizaram esse tipo de aspecto para os verbos beneficiários.

A classe dos verbos de atividades é caracterizada pelas propriedades de

dinamicidade, duratividade, atelicidade. Em decorrência disso, observa-se nesses verbos a

descrição de uma ação que se desenvolve no tempo, que não possui um ponto final. Também

caracterizam um movimento que se altera e demanda algum tipo de força para que a ação

continue a acontecer. São alguns exemplos de atividades:

(11) Chovia em Belo Horizonte.

(12) A Flávia dançava balé.

Observa-se nas sentenças (11) e (12) que a ação é realizada em qualquer parte do

tempo, ou seja, não precisa de um ponto final para afirmar que Choveu em Belo Horizonte ou

que A Flávia dançou. Por isso esses verbos apresentam a propriedade de atelicidade.

Cançado e Amaral (no prelo) apontam que os verbos de atividades aceitam

sintagmas verbais que medem a duração do evento, vejamos os exemplos:

(13) A Flávia dançou balé durante cinco anos.

(14) Choveu em Belo Horizonte durante a noite.

15

Nas sentenças (13) e (14) é possível observar que a inclusão da expressão

temporal durante x tempo, na posição de adjunção, evidencia a característica da propriedade

de duratividade desses verbos.

Outra propriedade de atividades que podemos observar é a dinamicidade.

Vejamos:

(15) A Flávia dançou balé.

É possível observar que a sentença (15) denota um evento, pois, segundo Cançado

e Amaral (no prelo), nos verbos dessa classe aspectual há uma iteratividade no desenrolar da

situação, portanto qualquer parte do evento será igual ao evento como um todo. Para as

autoras, tal fato se confirma quando o evento é distribuído em uma linha temporal, assim

podemos observar que o evento dançar balé em um tempo 1 é igual ao evento dançar balé

em um tempo 2, que é igual, enfim, ao evento dançar balé em um tempo final. Portanto,

conclui-se que qualquer parte do evento dançar balé é dançar balé.

Para refinar a divisão aspectual vendleriana, Dowty (1979) propõe a aplicação de

testes que ajudam a comprovar as propriedades que caracterizam os tipos aspectuais básicos.

Como nosso objetivo, neste trabalho, são os verbos das classes de atividades, apresentaremos

apenas os testes para evidenciar as propriedades de atividades.7

Utilizamos, para diferenciar o aspecto lexical de atividades dos accomplishments

e achievements, o teste conhecido como “paradoxo do imperfectivo”, proposto por Dowty

(1979). Por meio desse teste, evidenciamos a natureza atélica e dinâmica das atividades. A

aplicação do teste consiste em formular uma sentença com o verbo no progressivo, em

seguida verificar se esta acarreta uma sentença em um aspecto gramatical perfectivo (com o

verbo no pretérito perfeito). O resultado esperado para atividades é o acarretamento, enquanto

que para os accomplishments e achievements é a ausência de acarretamento. Ilustremos alguns

exemplos:

(16) A Flávia estava dançando balé. ├ A Flávia dançou balé.

(17) Estava chovendo em Belo Horizonte. ├ Choveu em Belo Horizonte.

(18) O atleta estava correndo a maratona. ├ O atleta correu a maratona.

7

Para uma descrição completa sobre aspecto lexical e os testes proposto na literatura, consultar Cançado e

Amaral (no prelo).

16

A relação de acarretamento expressa nas sentenças acima não se confirma em

sentenças com verbos que denotam accomplishment (19) e achievement (20), pois, conforme

Cançado e Amaral (no prelo), os verbos dessas classes não manifestam uma característica

atélica. Já para os estados a aplicação desse teste não apresenta uma leitura progressiva, ou

seja, o aspecto progressivo para esse tipo de verbo não é atualizado, portanto para esses

verbos, tal teste não se aplica (21), vejamos os exemplos8:

(19) O menino estava construindo um castelo de areia. ~├9 O menino construiu

um castelo de areia.

(20) O vaso de planta estava caindo. ~├ O vaso de planta caiu.

(21) *A loja da Dona Joana estava ficando na esquina.

Valemo-nos de outro teste para separar as atividades dos accomplishments, de

acordo com Dowty (1979 apud Cançado e Amaral, no prelo) esse teste é evidenciado com o

uso de expressões temporais. Os verbos de atividades, por apresentarem a propriedade de

atelicidade, aceitam a adjunção com a expressão por/durante x tempo, conforme vimos nos

exemplos (13) e (14), quando explicamos sua dinamicidade. Para as autoras, essa expressão

denota uma ideia de continuidade. Em oposição à classe das atividades, os accomplishiments,

por serem télicos, aceitam expressões do tipo em x tempo:

(22) Choveu em Belo Horizonte por 3 dias / *em 3 dias10.

(23) A Flávia dançou balé por 10 anos / *em 10 anos.

(24) O menino construiu um castelo de areia em 2 horas / *por 2 horas.

(25) O pedreiro azulejou a parede do banheiro em uma semana / *por uma

semana.

Outro teste muito conhecido na literatura, que utilizamos em nossa pesquisa e que

diferencia atividades de accomplishments, é o teste da ambiguidade de escopo em sentenças

acrescidas do advérbio quase. A composição de sentenças, com esse advérbio, para os verbos

8

Exemplos retirados de Cançado e Amaral (no prelo).

Utiliza-se o símbolo (~├) para representar o não acarretamento da sentença.

10

Exemplos extraídos de Cançado e Amaral (no prelo).

9

17

de accomplishments gera uma ambiguidade por causa da sua possibilidade de escopo, tendo

ele incidência sobre um ou outro subevento que formam um evento maior. Vejamos a seguir

as sentenças com o advérbio quase e as respectivas paráfrases que evidenciam cada uma

delas, retirados de Cançado e Amaral (no prelo):

(26) a. O menino quase construiu um castelo de areia

b’. O que o menino quase fez foi construir um castelo de areia.

b’’. O que o menino fez foi quase construir um castelo de areia.

(27) a. O pedreiro quase azulejou a parede do banheiro.

b’. O que o pedreiro quase fez foi azulejar a parede do banheiro.

b’’. O que o pedreiro fez foi quase azulejar a parede do banheiro.

Em oposição, verbos que denotam atividades não apresentam esta ambiguidade,

pois denotam um evento que não é composto por dois subevento, por isso sentenças de

atividades com a presença do advérbio quase apresentam uma única interpretação possível, de

que o evento não ocorreu:

(28) Flávia quase dançou balé. ├ Ela nem começou a dançar.

Partindo do proposto por Dowty, Cançado et al. (2013) apontam a forma que

podemos utilizar essas classes aspectuais em termos das estruturas de decomposição de

predicados primitivos. Ilustrando com a estrutura [[X ACT] CAUSE [BECOME Y ...]], as

autoras apresentam um evento desencadeando outro evento, mostrado pelos metapredicados

CAUSE e BECOME, pois aquele apresenta a relação de dois subeventos, enquanto este indica

um resultado ou estado final, (Dowty, 1979). De acordo com Cançado et al. (2013), verbos

que descrevem um evento com princípio, meio e fim, para o PB, são classificados como

accomplishments. Seguindo a proposta de Cançado et al. (2013) utilizaremos a noção de

aspecto lexical em nossas análises para nos auxiliar na classificação dos verbos beneficiários e

na organização estrutural do sentido desses verbos na linguagem de decomposição de

predicados.

Antes de apresentarmos nossas análises, falaremos na seção 3.5, como nossos

verbos são abordados na literatura.

18

3.5 Verbos beneficiários na literatura

Estudos sobre verbos beneficiários no português brasileiro não são muito

encontrados na literatura. Entretanto é relevante destacar o trabalho feito por Wenceslau

(2003) para esses verbos. Em sua pesquisa, o autor se vale das propostas de Cançado (1995),

Franchi e Cançado (2003 [1997]) e também Cançado (2002, 2003), com o objetivo de testar a

relevância de tal teoria e a aplicabilidade do Princípio de Hierarquia Temática, tendo como

objeto de estudos um grupo de verbos que selecionam o papel temático de beneficiário em sua

estrutura argumental. Embora o autor use em seu trabalho uma abordagem diferente da

utilizada nesta pesquisa, suas análises e observações sobre os verbos beneficiários do

português são de grande valia para nosso trabalho.

Em um primeiro momento de suas análises, Wenceslau (2003, p 35) entende o

beneficiário como “o participante, ou argumento, de um evento que é nele favorecido,

beneficiário”. No entanto, partindo da definição de beneficiário na literatura (RAPOSO, 1992;

ILARI e GERALDI, 1990; SARAIVA, 1997 apud Wenceslau, 2003), o autor redefine esse

conceito, definindo-o, portanto, como o participante favorecido ou desfavorecido em um

evento, embora seja incoerente nomear “beneficiário” a um argumento “desfavorecido”.

Ao refinar a caracterização do beneficiário em propriedades semânticas de acordo

com Cançado (2002, 2003), que por sua vez se baseia na proposta de Dowty (1991),

Wenceslau (2003) chega a uma nova definição mais concisa sobre o papel temático

beneficiário: um argumento acarretado lexicalmente pelo verbo que contenha as propriedades

semânticas, ser afetado e ser (des) favorecido por um processo. Já na sintaxe seu

comportamento dependerá da posição sintática do argumento que lhe é atribuído o papel

temático de beneficiário, ou seja, dependerá apenas da estrutura argumental selecionada pelo

predicador. Relacionando as definições, o autor, então, assume que verbo beneficiário é

“aquele que seleciona, em sua estrutura argumental, um argumento necessariamente afetado e

(des) favorecido11” (WENCESLAU, 2003, p. 42).

Reconhecemos a contribuição do trabalho de Wenceslau (2003) para os verbos

beneficiários do português brasileiro, entretanto, apontamos que alguns aspectos sintáticos e

semânticos do comportamento desses verbos ainda ficaram sem respostas adequadas. Por

isso, adotaremos nesta pesquisa uma abordagem teórica mais refinada da estrutura argumental

de verbos. Essa proposta se vale da metalinguagem nomeada “decomposição de predicados”,

11

Sobre os conceitos afetado e (des) favorecido, consultar Wenceslau (2003).

19

utilizada para representar o sentido dos verbos, analisando composicionalmente a semântica

desses itens lexicais, por meio de uma estrutura que também deriva informações a respeito do

aspecto lexical e dos papeis temáticos das classes verbais.

Vejamos a seguir, em nossas análises, como agrupamos os verbos beneficiários

em uma classe de verbos e vejamos, também, a estrutura de decomposição de predicados

proposta para representar o sentido desses verbos.

4. Análises dos verbos beneficiários de contato e estrutura de decomposição

em predicados.

4.1 A classe dos verbos beneficiários de contato

Conforme apresentado na seção 3.3, as classes de verbos podem ser definidas,

portanto, pelas propriedades semânticas que tenham um impacto na sintaxe, isto é, não é

suficiente que um grupo de verbos possua um sentido semelhante para ser formado como uma

classe. É necessário que a semelhança semântica também seja proeminente para a gramática e

que os verbos compartilhem propriedades sintáticas.

Para agrupar os verbos analisados em uma classe de verbos beneficiários,

primeiramente, partimos de uma paráfrase como dar algo, com o objetivo de retirar um nome

contido na estrutura interna dos verbos, como por exemplo: ajudar (dar uma ajuda), beijar

(dar um beijo). Em seguida, aplicamos essa paráfrase para todos os verbos do Dicionário

Gramatical de Verbos do Português Contemporâneo do Brasil (BORBA, 1990) e aqueles que

se encaixaram em tal configuração foram separados como possíveis dados. Partimos de uma

extensa lista de possíveis exemplos, como: beijar, abraçar, acarinhar, chutar, aconselhar,

ajudar, auxiliar, consolar, entre outros listados na metodologia desta pesquisa.

Em um primeiro momento de nossas análises, todos os verbos listados aceitaram a

paráfrase: dar um (a) beijo, abraço, carinho, chute, conselho, ajuda, auxílio, consolo.

Embora, os verbos compartilhassem uma mesma propriedade semântica, percebemos que

alguns se comportavam de maneira diferenciada em relação aos demais de sua possível classe.

Essa caracterização está ligada à preposição presente no acarretamento retirado da paráfrase

dar algo:

20

(29) a. O policial chutou o ladrão.

b. O policial deu um chute no ladrão.

(30) a. O pai abraçou o filho.

b. O pai deu um abraço no filho.

(31) a. A mãe aconselhou a filha.

b. A mãe deu um conselho para a filha.

(32) a. Paulo ajudou Jandira.

b. Paulo deu uma ajuda para Jandira.

Observa-se que em (29b) e (30b) podemos retirar o acarretamento dar algo em,

configurando uma ideia de contato entre os participantes do evento. Enquanto que os

exemplos (31b) e (32b) acarretam dar algo para, não havendo tal relação de contato. Essa

observação é um primeiro indício de que esses verbos poderiam estar em classes distintas.

Analisamos também outras especificidades que podem diferenciar esses verbos, como o fato

de possuírem um nome em sua estrutura interna. Com relação a isso, percebemos que

daqueles verbos que acarretam dar algo em retiramos um nome de natureza eventiva,

enquanto aqueles que acarretam dar algo para, a eventividade do nome não se confirma.

Vejamos alguns exemplos que corroboram tal eventividade:

(33) Leonor beijou o Marcos. O beijo durou 3 minutos.

(34) O pai abraçou o filho. O abraço durou 3 minutos.

(35) A mãe aconselhou a filha. ?? O conselho durou 2 segundos.

(36) Paulo ajudou Jandira. ?? A ajuda durou 3 minutos.

Nota-se que os nomes beijo e abraço retirados dos verbos em (33) e (34),

configuram-se como nomes eventivos, uma vez que colocados na posição de NP dentro da

sentença, estes aceitam um VP que denota uma duração, adquirindo uma leitura processual e

eventiva (Amaral, 2013). Já os verbos em (35) e (36), ao configurá-los da mesma forma, não

adquirirem uma leitura eventiva, ou pelo menos, geram estranheza.

21

Portanto, vamos separar esse primeiro grupo, que se caracteriza por apresentar um

nome eventivo e uma relação de contato em sua estrutura interna, sendo esses verbos o objeto

de análise de nosso trabalho: verbos beneficiários de contato.

Na próxima seção, veremos como esses verbos se comportam, em termos de

análises semânticas e sintáticas, para que possamos agrupá-los em uma classe verbal no

português.

4.2 O comportamento dos verbos beneficiários de contato

Como vimos na seção anterior, encontramos um subgrupo de verbos dentro de um

grupo mais geral. Partimos de um pressuposto que havia um subgrupo de verbos que faziam

parte de uma classe de verbos beneficiários. Durante o processo de análise desse subgrupo,

observamos que além de lexicalizarem um nome eventivo, esses verbos também possuíam

propriedades sintáticas e semânticas em comum, o que licencia a hipótese de formarem uma

possível classe verbal. De acordo com nossas análises, percebemos que esses verbos

compartilham as seguintes propriedades: todos os verbos possuem aspecto lexical de

atividade; eles aceitam na posição de adjunção um PP cognato; admitem um agente como

argumento externo, em decorrência desta última aceitam a passiva sintática, entre outras.

Ilustremos a seguir alguns exemplos para visualizarmos as propriedades citadas

acima. Primeiramente, observamos a propriedade semântica para a realização do aspecto

lexical, aplicando o teste do paradoxo do imperfectivo, como aponta Dowty (1979), descrito

na seção 3.4:

(37) O policial estava chutando o ladrão. ├ O policial chutou o ladrão.

(38) O pai estava abraçando o filho. ├ O pai abraçou o filho.

(39) Leonor estava beijando o Marcos. ├ Leonor beijou o Marcos.

Com a aplicação desse teste, observamos em (37), (38) e (39) a natureza télica e

dinâmica dos verbos que denotam o aspecto lexical de atividade, comprovamos isso pela

presença da relação de acarretamento entre as sentenças.

22

Outra propriedade semântica que corrobora o aspecto lexical de atividade de

nossos verbos é o teste com o advérbio quase, apresentado também na seção 3.4. A incidência

desse advérbio em sentenças com verbos de atividades, não gera a ambiguidade esperada, pois

esses verbos apresentam um tipo de evento que não é composto por subeventos, como é o

caso dos accomplishments, nos verbos de atividades o advérbio apresenta apenas uma

possibilidade de escopo, conforme mostramos nos exemplos (26) e (27).

Também destacamos a presença de um PP cognato na posição de adjunção. Além

de a adjunção evidenciar, mais uma vez, a presença do nome contido em nossos verbos, ela

também evidencia a natureza agentiva de seu argumento externo. Conforme ilustrado abaixo:

(40) O policial chutou o ladrão [com um chute violento]

(41) O pai abraçou o filho [com um abraço apertado]

(42) Leonor beijou o Marcos [com um beijo caloroso]

Também aplicamos um teste para verificar a agentividade dos verbos, ou seja,

verificamos se o argumento externo poderia ser considerado tematicamente como um agente.

Para tal análise, valemo-nos de um teste proposto por Jackendoff (1990) que usa a estrutura o

que x fez foi... Com essa estrutura os argumentos que entram nela recebem a classificação de

agentes:

(43) O que o policial fez foi chutar o ladrão.

(44) O que o pai fez foi abraçar o filho.

(45) O que Leonor fez foi beijar o Marcos.

Por fim, em decorrência da agentividade desses verbos, eles também aceitam a

forma passiva sintática:

(46) a. O policial chutou o ladrão.

b. O ladrão foi chutado pelo policial.

(47) a. O pai abraçou o filho.

b. O filho foi abraçado pelo pai.

23

(48) a. Leonor beijou o Marcos.

b. O Marcos foi beijado pela Leonor.

Por meio desses testes e observações, chegamos à conclusão de que, realmente, há

um subgrupo formado por 16 verbos beneficiários de contato que compartilham as mesmas

propriedades semânticas e apresentam os mesmos comportamentos sintáticos. Por esse

motivo, acreditamos que eles constituam uma classe de verbos com estruturas semânticas

semelhantes que são relevantes para a gramática. Por isso proporemos, na próxima seção, a

decomposição de predicados para esses verbos.

4.3 A decomposição de predicados dos verbos beneficiários de contato

Nas seções anteriores, mostramos as evidências que agrupam os verbos

beneficiários no português como uma classe verbal: a classe dos beneficiários de contato.

Conforme vimos, esses verbos compartilham propriedades semânticas semelhantes que

impactam na sintaxe, como por exemplo, admitem um agente na posição de argumento

externo e, em decorrência disso, apresentam a forma passiva sintática. Atrelados a essas

propriedades, procuramos representar o sentido dos verbos beneficiários de contato por meio

de uma estrutura de predicados.

Veremos a seguir todas as propriedades semânticas e sintáticas que motivaram a

representação dessas propriedades em uma estrutura de predicados primitivos. Para isso,

valemo-nos de testes e evidências para corroborar nossa estrutura argumental.

Uma primeira observação está relacionada ao fato de nossos verbos possuírem a

propriedade semântica de serem biargumentais, ou seja, exigem um argumento externo e

interno necessariamente.

Por esse motivo, todos os verbos analisados são de natureza

transitiva, tendo como argumento interno um objeto direto, logo todos eles aceitam a forma

passiva. Retomemos os exemplos da seção 4.2:

(49) a. O policial chutou o ladrão.

b. O ladrão foi chutado pelo policial.

(50) a. O pai abraçou o filho.

24

b. O filho foi abraçado pelo pai.

(51) a. Leonor beijou o Marcos.

b. O Marcos foi beijado pela Leonor.

Como podemos observar, em (49)-(51), todos os verbos aceitam a forma passiva

sintática sem gerar sentenças agramaticais, o que corrobora sua natureza transitiva, pois

somente verbos transitivos diretos geram a forma passiva. Em termo de estrutura de

decomposição de predicado, usaremos as variáveis X e Y para representar os argumentos do

verbo, sendo X o argumento externo (O policial, O pai, Leonor) e Y o argumento interno (O

ladrão, o filho, O Marcos).

Conforme apresentamos na metodologia deste trabalho (seção 2), todos os nossos

verbos acarretam a paráfrase dar algo em, o que nos mostra um primeiro indício de afetação.

Pois, através dessa paráfrase, é possível evidenciar uma relação de contato entre os

participantes do evento, ou seja, X dar algo em Y, necessariamente.

Portanto podemos

observar uma relação de afetação de X em Y, porém não ocorre uma mudança em Y, isto é, Y

é afetado pela ação de X, no entanto não sofre uma mudança de estado, o que para Fillmore

(2003[1970]) seria uma afetação que não gera uma mudança no argumento interno, mas sim

uma relação de contato entre os argumentos X e Y. Ilustremos, novamente, como os exemplos

da seção 4.1:

(52) a. O policial chutou o ladrão.

b. O policial deu um chute no ladrão.

(53) a. O pai abraçou o filho.

b. O pai deu um abraço no filho.

(54) a. Leonor beijou o Marcos.

b. Leonor deu um beijo em Marcos.

Nos exemplos (52b)-(54b) X, que representa o argumento externo, afeta Y, que é

o argumento interno, nessa relação de afetação, Y é atingido pela ação de X, porém não sobre

25

nenhuma mudança, há somente uma relação de contato físico entre as partes, isso é

corroborado por meio das paráfrases.

Partindo desse pressuposto, o predicado que melhor representa essa relação de

contato e/ou de afetação entre as entidades participantes do evento que, também, representa o

sentido recorrente de nossos verbos é o predicado primitivo AFFECT, de acordo com

Meirelles (2013) inspirada nas estruturas de Jackendoff (1990). A autora também se vale

desse predicado primitivo para representar os verbos instrumentais no PB12, pois AFFECT

evidencia a relação de afetação e contato dos verbos instrumentais.

No caso dos verbos beneficiários de contato, o predicado AFFECT também

representa essa relação de contato e afetação entre as partes do evento, por isso é um

predicado de dois lugares, tomando as variáveis X e Y como seus argumentos.

Na descrição de Godoy (2012) o predicado AFFECT pode ser parafraseado como

afetar, também pode incidir sobre ele o modificador <MANNER>, sendo a combinação

AFFECT <MANNER> parafraseada como afetar y de determinada maneira. Já Meirelles

(2013) ao descrever a classe dos verbos instrumentais no português, também chega a uma

estrutura em que a raiz <MANNER> modifica AFFECT, porém, para a autora, tal estrutura

não foi satisfatória para representar a classe proposta por ela. Relacionado a isso, Amaral

(2015), aponta que o predicado AFFECT quando modificado pelas raízes de categoria

ontológicas manner ou thing atribui agentividade a X. Partindo das descrições apontadas

pelas autoras, podemos apresentar como uma primeira estrutura a representação do tipo:

(55) v: [ X AFFECT <MANNER>Y ]

A estrutura (55) pode ser parafraseada da seguinte forma, conforme sugerido por

Godoy (2012) com uma adaptação, pois a autora não aponta a presença de um argumento

externo, a nossa paráfrase seria então: X afeta Y de uma determinada maneira. Isso resultaria

para nossos verbos paráfrases como X afeta Y abraçando, beijando, chutando. Porém, ao

longo de nossas análises percebemos que a raiz de categoria ontológica de nossos verbos não

poderia ser <MANNER>, pois, conforme apresentamos nas seções 4.1 e 4.2, o comportamento

dos nomes extraídos dos verbos é de natureza eventiva, ou seja, a raiz desses verbos denota

12

A autora propõe a estrutura [X VOLITION AFFECT WITH <THING>Y] para os verbos instrumentais no

português, para maiores informações, consultar Meirelles (2013).

26

um evento, o que gera uma incompatibilidade com a paráfrase apontada acima. Vejamos,

novamente, alguns exemplos que ilustrem a eventividade contida na raiz dos verbos

beneficiários de contato:

(56) a. O policial chutou o ladrão.

b. O chute do policial durou 2 segundos.

(57) a. O pai abraçou o filho.

b. O abraço do pai durou 3 minutos.

(58) a. Leonor beijou o Marcos.

b. O beijo de Leonor durou 2 minutos.

Por meio da construção de sentenças com o verbo durar, evidenciamos a

denotação eventiva dos nomes. Conforme ilustrado, anteriormente, na seção 4.1, proposto por

Amaral (2013).

No trabalho de Meirelles (2013), para a representação dos verbos instrumentais no

português, a autora opta por não utilizar nem a raiz <ISNTRUMENT>, nem a raiz

<MANNER> como modificadores de AFFECT, pois ambas não englobam todas as

especificidades da classe analisada. Para representar a raiz ontológica dessa classe, a autora

propõe, então, a raiz de categoria ontológica <THING>, que se une à preposição WITH,

formando um sintagma preposicionado: WHITH <THING>. Esse PP modifica o predicado

AFFECT, pois sintagmas preposicionados não só modificam predicados, como também

atribuem agentividade a X.

Compartilhando as observações do trabalho de Meirelles (2013), também optamos

por não utilizar a raiz de categoria ontológica <MANNER>, pois assumimos que X não afeta

Y de uma determinada maneira, mas, sim, com um evento. Podemos exemplificar tal

afirmação por meio da presença de um PP cognato, tal qual Meirelles (2013) apresenta para

os verbos instrumentais, conforme já apresentamos na seção 4.2:

(59) O policial chutou o ladrão com um chute violento.

(60) O pai abraçou o filho com um abraço apertado.

27

(61) Leonor beijou o Marcos com um beijo caloroso.

Conforme podemos observar em (59)-(61), assim como nos verbos instrumentais,

que o sintagma preposicionado modifica o predicado AFFECT, o sintagma preposicionado

dos verbos beneficiários de contato também exerce a função de modificador de AFFECT, no

entanto, enquanto os verbos instrumentais lexicalizam o nome de um objeto no mundo,

nossos verbos lexicalizam o nome de um evento. Portanto o sintagma preposicionado reforça,

no caso de nossos verbos, a presença de um evento que afeta o outro participante da ação

verbal (Y).

Por essa razão e por vários indícios da eventividade da raiz dos verbos

beneficiários de contato, propomos que o predicado que melhor representa a raiz de categoria

ontológica de nossos verbos seria o predicado <EVENT>. Propomos, portanto, a seguinte

estrutura:

62) v: [ X AFFECT <EVENT> Y ]

Confirmemos, então, se essa estrutura funciona para representar o sentido dos

verbos beneficiários no português. Na estrutura (62) o predicado AFFECT é um predicado de

dois lugares que toma as variáveis X e Y como argumentos, representando uma relação de

afetação entre elas. Amaral (2015) associa o predicado AFFECT à mudança potencial, ao citar

a hierarquia de afetação de Beavers (2011), ou seja, os verbos que comportam esse predicado

em sua estrutura semântica descrevem eventos que podem causar a mudança do argumento

interno (Y), porém não a causam necessariamente, além disso, mostram que há um contato

entre X e Y. Embora essa definição de AFFECT seja bem esclarecedora, usaremos, neste

trabalho, a visão de Fillmore (2003[1970]), pois, conforme analisamos anteriormente, o autor

considera que há uma relação de afetação entre os participantes de um evento, porém não há

uma mudança de estado do argumento interno (Y). Ou seja, AFFECT representa uma relação

de afetação que denota contato entre as partes, não uma relação de graus de afetação, como

aponta a hierarquia de Beavers (2011 apud Amaral 2015). De posse dessas informações,

corroboramos a presença de AFFECT como o predicador que representa o sentido recorrente

de nossos verbos.

Já o predicado <EVENT> é raiz e predicado ao mesmo tempo, em nossa estrutura

ele representa o sentido idiossincrático dos verbos, que, neste caso, é um evento. Portanto, a

28

partir dessa estrutura, temos a seguinte paráfrase: X afeta, com um evento, Y, em que

<EVENT> associado ao predicado AFFECT atribuem a agentividade do argumento externo X,

não sendo necessária uma representação com VOLITION, conforme representado para os

verbos de mudança de estado em Cançado et al. (2013).

Visto todas essas propriedades, reafirmamos que os verbos beneficiários de

contato no PB serão bem representados com a seguinte estrutura:

(63) v: [ X AFFECT <EVENT> Y ]

Paráfrase: X afeta, com um evento, Y

Portanto temos uma estrutura satisfeita, semanticamente e formalmente. Na

perspectiva semântica temos uma estrutura argumental que representa os dois argumentos

solicitados pelos verbos beneficiários de contato e, também, evidencia que necessariamente o

argumento externo tem que ser um agente. Já pela ótica formal, o predicador AFFECT é

saturado pelos argumentos X e Y, enquanto que <EVENT> é a raiz idiossincrática que carrega

o nome contido nos verbos.

Vejamos, com alguns exemplos dos verbos coletados, tal configuração (O restante

dos verbos coletados podem ser consultados no apêndice em anexo):

(64) O pai abraçou o filho.

v: [ X AFFECT <com um abraço> Y ]

Paráfrase: o X afeta, com um abraço, o Y

(65) O pai acalentou os filhos.

v: [ X AFFECT <com um acalento> Y ]

Paráfrase: o X afeta, com um acalento, o Y

(66) Beto acarinhou a Fernanda.

v: [ X AFFECT <com um carinho> Y ]

Paráfrase: o X afeta, com um carinho, o Y

29

(67) Leonor beijou o Marcos.

v: [ X AFFECT <com um beijo> Y ]

Paráfrase: o X afeta, com um beijo, o Y

(68) Joãozinho beliscou a Maria.

v: [ X AFFECT <com um belisção> Y ]

Paráfrase: o X afeta, com um beliscão, o Y

(69) O policial chutou o ladrão.

v: [ X AFFECT <com um chute> Y ]

Paráfrase: o X afeta, com um chute, o Y

Portanto, ao apresentar parte dos nossos verbos na estrutura, concluímos que essa

estrutura representa o sentido de nossos verbos, suas propriedades semânticas e sintáticas,

entre outras informações, como o aspecto lexical e a atribuição de papeis temáticos.

5. Considerações finais

O objetivo principal desta monografia foi analisar e descrever os verbos

beneficiários de contato no português brasileiro (PB) com finalidade de verificarmos se esses

verbos, de fato, constituem uma classe verbal. Analisamos o comportamento desses verbos e

percebemos que eles compartilhavam propriedades semânticas e sintáticas semelhantes, tais

como: apresentam o aspecto lexical de atividade, aceitam um PP cognato na posição de

adjunção, são agentivos, por isso aceitam a passiva sintática, lexicalizam um nome eventivo

em sua raiz idiossincrática, entre outras. Portanto, relacionado a essas observações, propomos

uma estrutura argumental mais refinada para representar o sentido decomponível de nossos

verbos.

Após vários testes e constatações, propomos a seguinte estrutura de decomposição

de predicados: [ X AFFECT

<EVENT>

Y ]. Essa estrutura pode ser parafraseada como X afeta,

com um evento, Y, em que X e Y são argumentos do predicado AFFECT, enquanto <EVENT>

modifica o predicado AFFECT atribuindo agentividade a X, ele também representa a raiz

30

idiossincrática dos verbos beneficiários de contato. Com essa estrutura é possível representar

todos os verbos analisados.

Por fim, depois de todas as observações e análises feitas, corroboramos a hipótese

que, de fato, há uma classe de verbos beneficiários de contato no português brasileiro,

podendo ser representada por meio de uma única estrutura argumental de decomposição de

predicados: [ X AFFECT <EVENT> Y ].

6. Referências

AMARAL, L. Os verbos de modo de movimento do português brasileiro. 2010. Monografia

(Bacharelado em Letras) – Faculdade de Letras, UFMG, Belo Horizonte, 2010.

AMARAL, L. Os predicados primitivos ACT e DO na representação lexical dos verbos.

2013. Dissertação (Dissertação em Estudos Linguísticos) - Faculdade de Letras, UFMG, Belo

Horizonte, 2013.

AMARAL, L. A Alternância Transitivo-Intransitiva no Português Brasileiro: Tenômenos

Semânticos. 2015. Tese (Doutorado em Estudos Linguísticos) - Faculdade de Letras, UFMG,

Belo Horizonte, 2015.

BEAVERS, J. On affectedness. Natural Language and Linguistic Theory, v.29, p. 335-370,

2011.

BORBA, F. (Coord.) Dicionário gramatical de verbos do português contemporâneo do

Brasil. 2. ed. São Paulo: Editora da Unesp, 1990.

CANÇADO, M. Verbos Psicológicos: A Relevância dos Papéis Temáticos Vistos sob a Ótica

de uma Semântica Representacional. 1995. Tese (Doutorado em Linguística) - IEL, Unicamp,

Campinas, 1995.

CANÇADO, M. Uma aplicação da teoria generalizada dos papéis temáticos: verbos

psicológicos. Revista do GEL, v. 0, p. 93-128, 2002.

CANÇADO, M. Posições argumentais e propriedades semânticas. D.E.L.T.A, v. 21, n. 1, p.

23-56, 2005.

31

CANÇADO, M. Verbal alternations in Brazilian Portuguese: a lexical semantic approach.

Studies in Hispanic and Lusophone Linguistics, v. 3, n. 1, p. 77-111, 2010.

CANÇADO, M.; GODOY, L. Representação Lexical de Classes Verbais do PB. ALFA, v.

56, n. 1, p. 109-135, 2012.

CANÇADO, M.; GODOY, L.; AMARAL, L. Catálogo de verbos do português brasileiro:

classificação verbal segundo a decomposição de predicados. Vol 1 – Verbos de mudança.

Belo Horizonte: Editora UFMG, 2013

CANÇADO, M.; AMARAL, L. Introdução à Semântica Lexical. no prelo.

DOWTY, D. Word Meaning and Montague Grammar. Dordrecht: D. Reidel, 1979.

DOWTY, D. Thematic proto-roles and argument selection. Language, v. 67, n. 3, p. 547-619,

1991.

FILLMORE, C. Types of lexical information. In: FILLMORE, C. Form and meaning in

language: papers on semantic roles. Stanford: CSLI Publications, 2003 [1970]. P. 141-173.

FRANCHI, C. & M. CANÇADO. Teoria generalizada dos papeis temáticos. Revista de

Estudos da Linguagem. v. 11. n. 2, 2003.

FRANCHI, C. & M. CANÇADO. Reexame da noção de hierarquia temática. Revista de

Estudos da Linguagem. v. 11. n. 2, 2003.

GODOY, L. A reflexivização no português brasileiro e a decomposição semântica de

predicados. 2012. Tese (Doutorado em Estudos Linguísticos) - Faculdade de Letras, UFMG,

Belo Horizonte, 2012.

GRIMSHAW, J. Words and Structure. Stanford: CSLI Publications/University of Chicago

Press, 2005.

JACKENDOFF, R. Semantic structures. Cambridge: MIT Press, 1990.

LAKOFF, G. Irregularity in Syntax. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1970.

32

LEVIN, B.; RAPPAPORT HOVAV, M. The Lexical Semantics of Verbs of Motion: The

Perspective from Unaccusativity. In: ROCA, I. Thematic Structure: Its Role in Grammar.

Berlin: Foris, p. 247-269, 1992.

LEVIN, B. English Verb Classes and Alternations: A Preliminary Investigation. Chicago:

University of Chicago Press, 1993.

LEVIN, B; RAPPAPORT-HOVAV, M. Argument Realization. Cambridge: Cambridge

University Press, 2005.

MEIRELLES, L. Os verbos instrumentais no PB. 2013. Monografia (Bacharelado em Letras)

– Faculdade de Letras, UFMG, Belo Horizonte, 2013.

PARSONS, T. Events in the Semantics of English: a study in subatomic semantics. Current

Studies in Linguistic Series, v. 19. Cambridge: MIT Press, 1990.

PESETSKY, D. M. Zero Syntax. Cambridge: MIT Press, 1995.

PINKER, S. Learnability and Cognition: The acquisition of argument structure. Cambridge:

MIT Press, 1989.

RAPOSO, E. P. Teoria da gramática: A faculdade da linguagem. Lisboa: editorial Caminho,

1992.

RIBEIRO, P. A alternância causativa no português do Brasil: a distribuição do clítico se.

2010. Dissertação (Mestrado em Teoria e Análise Linguística) – Instituto de Letras, UFRGS,

Porto Alegre, 2010.

ROSS. J. R. Adjectives as noun phrases. In: REIBEL, D.; SCHANE, S. Modern studies in

English. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1969.

ROSS, J. R. Act. In: DAVIDSON, D.; HARMAN, G. Semantics of natural language.

Dordrecht: D. Reidel, 1972. P. 70-126.

SARAIVA, M. Elizabeth F. Buscar menino no colégio: a questão do objeto incorporado em

português. Campinas, SP: Pontes, 1997.

VENDLER, Z. Linguistics in Philosophy. Ithaca: Cornell, 1967.

33

WENCESLAU, F. Verbos beneficiários: um estudo na interface entre semântica e sintaxe.

2003. Dissertação (Mestrado em Estudos Linguísticos) – Faculdade de Letras, UFMG, Belo

Horizonte, 2003.

WUNDERLICH, D. Lexical Decomposition in Grammar. In: WERNING, M.; HINZEN, W.;

MACHERY, E. The Oxford Handbook of Compositionality. Oxford: Oxford University Press,

2012. p. 307-327.

7. Apêndice

Classe dos verbos beneficiários de contato

Estrutura: [X AFFECT<EVENT> Y]

1. Verbo: Abraçar

Sentença: O pai abraçou o filho.

Paráfrase: dar um abraço (em)

Nome eventivo: O abraço durou 3 minutos.

Aspecto lexical: Atividade

PP cognato: O pai abraçou o filho [com um abraço apertado].

Passiva sintática: O filho foi abraçado pelo pai.

Verbo agentivo.

2. Verbo: Acalento

Sentença: O pai acalentou os filhos.

Paráfrase: dar um acalento (em)

Nome eventivo: O acalento durou 3 minutos.

Aspecto lexical: Atividade

PP cognato: O pai acalentou o filho [com um acalento carinhoso].

Passiva sintática: O filho foi acalentado pelo pai.

Verbo agentivo.

34

3. Verbo: Acarinhar

Sentença: Beto acarinhou a Fernanda.

Paráfrase: dar/fazer um carinho (em)

Nome eventivo: O carinho durou 3 minutos.

Aspecto lexical: Atividade

PP cognato: O Beto acarinhou a Fernanda [com um carinho gostoso].

Passiva sintática: A Fernanda foi acarinhada pelo Beto.

Verbo agentivo.

4. Verbo: Aconchegar (agasalhar)

Sentença: A mãe aconchegou o filho.

Paráfrase: dar/fazer um aconchego (em)

Nome eventivo: O aconchego durou 2 minutos.

Aspecto lexical: Atividade

PP cognato: A gata aconchegou os filhotes com um aconchego maternal.

Passiva sintática: O filho foi aconchegado pela mãe.

Verbo agentivo.

5. Verbo: Afagar

Sentença: A enfermeira afagou o recém-nascido.

Paráfrase: dar/fazer um afago (em)

Nome eventivo: O afago durou 2 minutos.

Aspecto lexical: Atividade

PP cognato: A enfermeira afagou o recém-nascido [com um afago amoroso].

Passiva sintática: O recém-nascido foi afagado pela enfermeira.

Verbo agentivo.

6. Verbo: Banhar

Sentença: A enfermeira banhou o recém-nascido.

Paráfrase: dar um banho (em)

Nome eventivo: O banho durou 5 minutos.

Aspecto lexical: Atividade

PP cognato: A enfermeira banhou o recém-nascido [com um banho morno].

35

Passiva sintática: O recém-nascido foi banhado pela enfermeira.

Verbo agentivo.

7. Verbo: Beijar

Sentença: Leonor beijou o Marcos.

Paráfrase: dar um beijo (em)

Nome eventivo: O beijo durou 2 minutos.

Aspecto lexical: Atividade

PP cognato: Leonor beijou Marcos [com um beijo caloroso].

Passiva sintática: Leonor foi beijada por Marcos.

Verbo agentivo.

8. Verbo: Beliscar

Sentença: Joãozinho beliscou a Maria.

Paráfrase: dar um beliscão (em)

Nome eventivo: O beliscão durou 1 minuto.

Aspecto lexical: Atividade

PP cognato: Joãozinho beliscou a Maria [com um beliscão apertado].

Passiva sintática: A Maria foi beliscada por Joãozinho.

Verbo agentivo.

9. Verbo: Chutar

Sentença: O policial chutou o ladrão.

Paráfrase: dar um chute (em)

Nome eventivo: O chute durou 2 segundos.

Aspecto lexical: Atividade

PP cognato: O policial chutou o ladrão [com um chute violento].

Passiva sintática: O ladrão foi chutado pelo policial.

Verbo agentivo.

10. Verbo: Esbofetear

Sentença: O policial esbofeteou o ladrão.

Paráfrase: dar bofetões (em)

36

Nome eventivo: Os bofetões duraram 3 minutos.

Aspecto lexical: Atividade

PP cognato: O policial esbofeteou o ladrão [com bofetões violentos].

Passiva sintática: O ladrão foi esbofeteado pelo policial.

Verbo agentivo.

11. Verbo: Esmurrar

Sentença: O lutador esmurrou o adversário.

Paráfrase: dar murros (em)

Nome eventivo: Os murros duraram 3 minutos.

Aspecto lexical: Atividade

PP cognato: O lutador esmurrou o adversário [com murros violentos].

Passiva sintática: O adversário foi esmurrado pelo lutador.

Verbo agentivo.

12. Verbo: Espancar

Sentença: O bandido espancou a vítima.

Paráfrase: dar pancadas (em)

Nome eventivo: As pancadas duraram 3 minutos.

Aspecto lexical: Atividade

PP cognato: O bandido espancou a vítima [com pancadas violentas].

Passiva sintática: A vítima foi espancada pelo bandido.

Verbo agentivo

13. Verbo: Estapear

Paráfrase: dar tapas (em)

Sentença: O policial estapeou o bandido.

Nome eventivo: Os tapas duraram 2 minutos.

Aspecto lexical: Atividade

PP cognato: O policial estapeou o bandido [com tapas violentos].

Passiva sintática: O bandido foi estapeado pelo policial.

Verbo agentivo

37

14. Verbo: Golpear

Sentença: O policial golpeou o bandido.

Paráfrase: dar golpes (em)

Nome eventivo: Os golpes duraram 2 minutos.

Aspecto lexical: Atividade

PP cognato: O policial golpeou o bandido [com golpes certeiros].

Passiva sintática: O bandido foi golpeado pelo policial.

Verbo agentivo

15. Verbo: Morder

Sentença: Joãozinho mordeu o colega.

Paráfrase: dar uma mordida (em)

No eventivo: A mordida durou 2 minutos.

Aspecto lexical: Atividade

PP cognato: Joãozinho mordeu o colega [com uma mordida forte].

Passiva sintática: O colega foi mordido pelo Joãozinho.

Verbo agentivo

16. Verbo: Soquear

Sentença: O lutador soqueou o oponente.

Paráfrase: dar socos (em)

Nome eventivo: Os socos duraram 2 minutos.

Aspecto lexical: Atividade

PP cognato: O lutador soqueou o oponente [com socos violentos].

Passiva sintática: O oponente foi soqueado pelo lutador.

Verbo agentivo