VI Seminário Latino Americano de Geografia Física

II Seminário Ibero Americano de Geografia Física

Universidade de Coimbra, Maio de 2010

UNIDADES MORFODINÂMICAS E ORDENAMENTO TERRITORIAL DA

BACIA DO CÓRREGO MANDACARU – PARANÁ - BRASIL

Susana Volkmer - Universidade Estadual de Maringá, PR, BRASIL

Edison Fortes – Universidade Estadual de Maringá, PR, BRASIL

Aparecido Silveira Rosa - geógrafo

[email protected]

[email protected]

INTRODUÇÃO

O ambiente natural do Norte do Paraná foi fortemente impactado, a partir da

década de 1930, devido ao processo de ocupação promovido pela empresa britânica

Companhia de Terras Norte do Paraná, posteriormente denominada de Companhia

Melhoramentos Norte do Paraná. (GARCIA, 2006).

No projeto de ocupação com vistas ao plantio de café, foi prevista a preservação

das características topográficas e hidrológicas da região. Foram estabelecidos três

fatores norteadores da colonização: a construção de um eixo rodoviário para acesso à

área e escoamento da produção; o assentamento de núcleos básicos de colonização na

rota do eixo rodoferroviário; a divisão da zona rural em pequenas propriedades com

14 alqueires cada (cujas baixadas, próximas aos cursos d’água, eram destinadas à

locação da casa do colono, e cujos espigões, eram destinados ao plantio do café).

(GARCIA, 2006).

Assim, todas as cidades fundadas pela Companhia Melhoramentos do Norte do

Paraná, tiveram seu traçado obedecendo a um plano urbanístico em que eram

consideradas as características morfológicas do terreno, visando à proteção de

mananciais de água, e a criação de reservas de áreas verdes.

A expansão da cidade de Maringá na década de 1930 foi possível graças ao

desenvolvimento da agricultura cafeeira, tornando-se centro comercial de bens de

consumo e produtos para agricultura, conforme destacou MENDES (1992).

Na década de 1970, todo o Estado do Paraná passou por importante crise vinculada

à substituição do café pela cultura da cana-de-açúcar e pecuária. A introdução da

cultura da soja e do trigo, e a diversificação das exportações, permitiram um novo ciclo

de desenvolvimento econômico de Maringá (MORO, 1998).

A despeito do desenvolvimento do município de Maringá ter obedecido a critérios

urbanísticos previamente determinados, a expansão da cidade encontra-se

1

Tema 4 - Riscos naturais e a sustentabilidade dos territórios

atualmente no seu limite. O novo plano diretor do município prevê a ocupação dos

vazios urbanos e a expansão dos limites do sítio urbano, para as áreas de transição

com a zona agrícola.

Com base na necessidade de ampliação do espaço urbano de Maringá, faz-se

urgente a elaboração de projetos que visem à análise e ao diagnóstico das áreas

limítrofes, em termos de suas potencialidades e restrições para uso e manejo do

território. Com isto torna-se possível antever o aumento das pressões ambientais,

preservar os locais de maior fragilidade, e planejar a ocupação de outros que tenham

maior capacidade de suporte para as atividades e a infraestrutura urbana.

Desta forma, o presente estudo, visando definir espaços para uso do solo e

preservação ambiental, propõe a análise ambiental por bacias hidrográficas, a partir de

uma análise sistêmica, calcada em atributos morfopedológicos e de uso do solo. Para

tal, foi desenvolvido um estudo da bacia do ribeirão Mandacaru para estabelecer

critérios de zoneamento ambiental.

O município de Maringá localiza-se na região Norte do Paraná, aproximadamente a

23º 25’ de latitude Sul, e 51º 57’ de longitude Oeste. Seu território ocupa uma área no

Estado de 490 km², com altitudes variando entre 500 e 600 m.

O sítio urbano de Maringá está localizado junto aos divisores de águas das bacias

dos rios Pirapó e Ivaí que formam um espigão de sentido E-W.

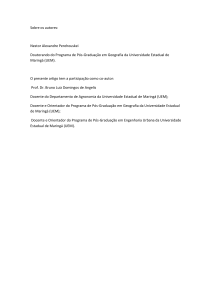

O córrego Mandacaru apresenta direção sul-norte, e entalha no setor norte do

platô sobre o qual se instala a cidade de Maringá (Figura 1).

2

VI Seminário Latino Americano de Geografia Física

II Seminário Ibero Americano de Geografia Física

Universidade de Coimbra, Maio de 2010

LOCALIZAÇÃO DA BACIA DO CÓRREGO MANDACARU

0

1

2

ESCALA

N

3

Km

MUNICÍPIO DE MARINGÁ

LIMITE DA BACIA

Figura 1 – Bacia do córrego Mandacaru no contexto regional.

METODOLOGIA

Bacias hidrográficas, como unidades territoriais de planejamento, têm sido

amplamente empregadas, principalmente no contexto da conservação do solo e dos

recursos hídricos em zonas rurais. Nas zonas urbanas, as bacias hidrográficas têm sido

desconsideradas nos planos diretores das cidades.

A despeito das variadas metodologias para diagnósticos e gerenciamento das bacias

hidrográficas, tanto em áreas urbana, como rurais e para os mais diversos fins, estudos

tem sido feitos (OREA, 1978; CUNHA, 1988, ZUQUETE e GANDOLFI, 1988; 1990; ROSS,

1990; ZUQUETE, 1993; BELTRAME 1994; SARAIVA e RODRIGUES, 1995; ZACARIAS,

2001, e MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2002), principalmente com finalidade

conservasionista, e poucos voltados ao ordenamento territorial.

Para este trabalho é proposta uma metodologia baseada na identificação e no

mapeamento do relevo e das coberturas pedológicas associadas, a partir de uma

3

Tema 4 - Riscos naturais e a sustentabilidade dos territórios

análise sistêmica da paisagem, com vistas à definição de espaços com características

próprias em termos morfodinâmicos e de uso do solo.

Para alcançar os objetivos propostos foi procedida, inicialmente, a revisão

bibliográfica sobre o assunto, buscando agrupar trabalhos locais e regionais.

Foram elaborados arquivos digitais a partir da atualização da carta topográfica na

escala 1:50.000, da folha Maringá (SF-22-Y-D-II-3), mediante os softwares AutoCAD2009, Corel Draw 12.0 e SPRING 4.2.

Os mapas de declividade e hipsométrico foram elaborados a partir da base

cartográfica mencionada acima.

O mapa morfopedológico preliminar foi elaborado com base em fotografias aéreas

na escala 1:25.000, obtidas em 1980, utilizadas também para a complementação das

informações e o controle de campo. Nesses mapas foram representadas as principais

feições de relevo, e a cobertura pedológica respectiva, combinadas com a declividade

das vertentes.

A análise integrada dos atributos naturais e do uso do solo (urbano e rural) permitiu

a identificação de unidades morfodinâmicas, em decorrência da forte associação

morfopedológica e biogeográfica da bacia. Os padrões de uso do solo acabaram

refletindo as interações socioeconômicas e políticas.

Os trabalhos de mapeamento foram complementados com campanhas de campo

visando checagem da fotointerpretação, descrições de solos e dos depósitos

sedimentares, e registro fotográfico.

Aspectos do Ambiente Natural de Maringá

O sítio urbano de Maringá encontra-se sobre rochas basálticas Juro-Cretácicas da

Formação Serra Geral. Do ponto de vista geomorfológico, está associado ao Terceiro

Planalto Paranaense, subplanalto Apucarana (MAACK, 1968).

A alteração dos basaltos propiciou o desenvolvimento de solos espessos,

principalmente junto às zonas dos principais interflúvios regionais, e de solos mais

rasos nas partes jusantes das bacias hidrográficas. Neste último caso, a confluência

com canais de ordem superior permitiu maior erosão das vertentes controladas pelos

níveis de base regionais.

A característica mais marcante do relevo é a monotonia de suas formas, com

vertentes extensas, convexas e de baixa declividade. Os vales são em “v” aberto,

porém com encaixamento da drenagem nas partes montantes.

4

VI Seminário Latino Americano de Geografia Física

II Seminário Ibero Americano de Geografia Física

Universidade de Coimbra, Maio de 2010

Os solos são de coloração vermelho-arroxeada, conhecidos como “Terra Roxa”,

onde prevalecem: o Latossolo Vermelho Distroférrico e/ou Eutroférrico, nas áreas mais

altas, o Nitossolo Vermelho Eutroférrico e/ou Distroférrico, a partir da meia encosta, e

o Gleissolo, que se distribui nas baixadas mais úmidas. Sob estas condições a oscilação

periódica do lençol freático, pode haver retirada de argila.

A cobertura vegetal original da cidade de Maringá era constituída pela Floresta

Estacional Semidecidual Submontana (IBGE, 1990) que foi substituída pela expansão

urbana e agrícola.

Em termos climáticos, Maringá encontra-se em zona de transição climática do

tropical para o subtropical (IBGE, 1990). As temperaturas médias anuais variam de 20 a

21ºC, podendo chegar aos meses de verão aproximadamente a 30ºC, e nos meses de

inverno, próximo de 8ºC. A precipitação média anual varia de 1.500 a 1.600 mm.

Os dois divisores de águas da bacia, posicionados a leste e a oeste, apresentam-se

com morfologias semelhantes; se apresentam pouco escalonados e amplos.

A cabeceira do córrego Mandacaru tem forma de anfiteatro semicircular, com

vertentes de declividades um pouco mais baixas no setor oeste. De um modo geral, ao

longo do vale as vertentes são dessimétricas: as da margem direita são mais curtas e

com declividades em geral mais altas do que aquelas da margem esquerda.

Caracterização Geoambiental e das Unidades Morfodinâmicas da área

A bacia do córrego Mandacaru apresenta uma área de cerca de 14,50 km2 situada

em sua maior parte no meio urbano, que ocupa aproximadamente 85% da área total.

A litologia da área da bacia é constituída por basalto da Formação Serra Geral,

Grupo São Bento, de idade juro-cretácico. O relevo predominante é suave ondulado,

com vertentes longas e convexas. A variação altimétrica da bacia é de 140m (de 560

metros, próximo a nascente, a 420 metros, na foz).

O perfil longitudinal do referido córrego exibe modelado pouco sinuoso, indicando,

porém, uma quebra mais abrupta, no alto curso (de cerca de 500 para 460m),

possivelmente associada a um pequeno escarpamento devido à ruptura na soleira do

basalto.

5

Tema 4 - Riscos naturais e a sustentabilidade dos territórios

Figura 2 – Em (A), se verifica desnível na bacia de cerca de 90 metros, evidenciando a

monotonia do relevo. Em (B), verificam-se pequenas variações de declividade; os maiores

valores estão localizados nas baixas vertentes.

Por meio da compartimentação do relevo, foi possível identificar quatro unidades

morfodinâmicas, identificadas, respectivamente por: UMI, UMII, UMIII e UMIV (Figura

3).

6

VI Seminário Latino Americano de Geografia Física

II Seminário Ibero Americano de Geografia Física

Universidade de Coimbra, Maio de 2010

Figura 3 – Dinâmica Geoambiental da Bacia do Córrego Mandacaru. Os interflúvios das

cabeceiras do córrego correspondem ao primeiro núcleo de ocupação. Nas áreas do médio e

baixo curso, verificam-se zonas agrícolas e condomínios irregulares.

A Unidade Morfodinâmica I – UMI, corresponde à área de preservação permanente,

protegida pelo código florestal 4.771/65 e complementada pela lei municipal

complementar 03/91 (Figura 3). Esta norma municipal protege uma área de 30 metros

ao redor do leito superior da drenagem, e 50 metros ao redor das nascentes e institui

as Áreas de Preservação Ambiental (APA). A lei complementar 331/99 transformou as

(APAs) em Zonas de Proteção Ambiental (ZPA).

A despeito de constituir uma reserva legal, protegida por lei, está unidade encontrase bastante alterada pelo desmatamento, depósitos de lixo doméstico, erosão nas

margens do canal associada às galerias de águas pluviais e ao assoreamento (Figura 4).

7

Tema 4 - Riscos naturais e a sustentabilidade dos territórios

Na Unidade Morfodinâmica II – UMII encontram-se as mais altas declividades

(variam de 12% a mais de 20%), conforme mostra a Figura 2B. As altitudes variam de

420 m, no baixo curso, até 475 m nas médias vertentes. Esta unidade é sujeita aos

processos de erosão laminar e ravinamento, especialmente junto às porções côncavas

das vertentes com maiores declividades (Figura 2 e 4).

O solo predominante na Unidade Morfodinâmica II é o Nitossolo vermelho, que

apresenta cobertura vegetal nativa restrita à área do Parque Cinqüentenário, na área

urbana da bacia (Figura 3). Contudo, a maior parte da unidade possui ocupação

residencial multifamiliar com pouca concentração de comércio.

A área rural da UMII (Figura 3) compreende espaços que vem sendo fortemente

impactados por ocupação irregular. Este processo ocorre pela instalação de

condomínios horizontais sem infra-estrutura básica.

A Unidade Morfodinâmica III – UMIII corresponde à área de cimeira da bacia, com

altitudes que variam entre 505 e 535 metros, estando associada ao substrato basáltico

da Formação Serra Geral. As declividades variam de menos de 3% até 12%, e o solo

encontrado é o Latossolo vermelho (Figuras 2 e 4).

Nessa unidade predominam vertentes convexas, bem drenadas, não obstante a

área ser intensamente impermeabilizada pela ocupação urbana residencial e comercial

de alta densidade. Nestas condições, a impermeabilização do solo facilita o

escoamento superficial das águas através das galerias de águas pluviais, intensificando

a erosão das cabeceiras de drenagem. Medidas de controle da erosão são necessárias,

como a construção de dissipadores de energia das águas pluviais.

A despeito dos problemas ambientais causados pela impermeabilização excessiva

do solo, esta unidade morfodinâmica é a que apresenta as condições mais favoráveis à

expansão urbana, em virtude dos espessos mantos de alteração, superiores a 10m, das

baixas declividades, e das vertentes convexas, que permitem boa permeabilidade do

solo.

A Unidade Morfodinâmica IV – UMIV compreende áreas de interflúvios do médio e

baixo curso, com altitudes que variam de 425 a 505 metros, apresentando topos e

vertentes planos e convexos, com declividades que variam entre 3% a 12%.

A vegetação nativa é pouco expressiva nesta unidade, sendo encontrada apenas no

Parque das Palmeiras, como remanescente da floresta estacional semi-decidual submontana.

8

VI Seminário Latino Americano de Geografia Física

II Seminário Ibero Americano de Geografia Física

Universidade de Coimbra, Maio de 2010

O uso do solo ocorre a partir de ocupação residencial de alta densidade e ocupação

comercial de baixa densidade. Em direção ao baixo curso do córrego, a urbanização é

substituída por lavouras temporárias de soja. Na zona rural, a ocupação irregular é

devida à presença dos condomínios horizontais da unidade II, e que se estendem para

a Unidade Morfodinâmica IV.

Os problemas ambientais dessa unidade decorrem da infraestrutura deficiente e da

disposição retilínea, em direção aos fundos de vales, que condicionam processos de

ravinamentos. A disposição inadequada de resíduos domésticos e agrícolas

compromete as condições de sustentabilidade das Unidades Morfodinâmicas I e II, em

virtude destas situarem-se a jusante das vertentes da Unidade Morfodinâmica IV.

CONCLUSÕES

A despeito do traçado urbanístico de Maringá ter obedecido critérios técnicos

ligados a projetos de ocupação e exploração do território norte paranaense, este

ocasionou profundos impactos sobre os ambientes naturais com prejuízos à qualidade

de vida da população e aos recursos naturais.

A bacia do córrego Mandacaru, por apresentar diferentes tipos de uso e ocupação

(urbano, periurbano e rural), constitui importante zona para teste de modelos de

zoneamento e ordenamento territorial urbano, cuja aplicação pode ser estendida às

demais bacias que vêm sofrendo pressões ambientais decorrentes da urbanização de

Maringá.

Neste trabalho foram identificadas quatro unidades morfodinâmicas distribuídas ao

longo da bacia e com potencialidades e restrições diferenciadas. A Unidade

Morfodinâmica I é a única constituída em área de preservação ambiental, protegida

por lei. A despeito de sua condição de reserva legal, essa vem sendo fortemente

impactada pelo desmatamento e pela erosão das margens do córrego, devido à

ausência de dissipadores de energia junto às galerias de águas pluviais.

A Unidade Morfodinâmica II requer cuidados importantes, em virtude das altas

declividades estarem associadas a vertentes côncavas, permitindo o desenvolvimento

de ravinamentos. A ocupação irregular constitui outro problema, tendo em vista a falta

de condições de infra-estrutura urbana adequada.

As Unidades Morfodinâmicas III e IV compreendem as áreas interfluviais, nas quais

se verifica intensa expansão urbana que acentua a impermeabilidade do solo e a

concentração dos fluxos hídricos superficiais, que favorecem a erosão das margens dos

córregos.

9

Tema 4 - Riscos naturais e a sustentabilidade dos territórios

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BELTRAME, A. da V. 1994. Diagnóstico do Meio Físico de Bacias Hidrográficas: Modelo

e Aplicação. Florianópolis, SC, Editora da UFSC, 112p.

CUNHA, K. B. 1988. Técnicas de Representações Gráficas de Índices Morfométricos e

outras Variáveis Aplicadas à Análise do Meio Ambiente: estudo teórico. Tese de

Doutorado. USP, Dept. Geografia, São Paulo, SP, 167p.

GARCIA, J. C. 2006. Maringá Verde? O desafio ambiental da gestão das cidades.

Maringá, PR, EDUEM, 374p.

IBGE. Geografia do Brasil. Região Sul. Rio de Janeiro, RJ, 1990, 419p.

MAACK, R. Geografia Física do Estado do Paraná. Ed. Clichês. Curitiba, 1968, 438p.

MENDES, C. M. 1992. A verticalização de Maringá, um dos reflexos do processo da

metrópole em formação: Maringá, PR. Bol. de Geografia, UEM, Maringá, PR, ano 10,

n° 1, p. 51-60.

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. 2002. Zoneamento Ecológico-Econômico do Baixo

rio Parnaíba: subsídios técnicos. Rel. Final. In: Prog. Zoneam. Ecológico-Econômico.

Brasília, 92p.

MORO, D. A. 1998. Desenvolvimento Econômico, e Dinâmica Espacial da População no

Paraná Contemporâneo. Bol. de Geografia, UEM, Maringá, PR, ano 16, n°1, p.1-55.

OREA, D. G. 1978. El Medio Físico y la Planificación I. Cadernos del Centro Internacional

de Formación en Ciencias Ambientales (CIFCA). Madrid, ES, 162p.

ROSS, J. L. S. 1990. Geomorfologia: ambiente e planejamento - São Paulo, SP: Contexto

- (coleção repensando a Geografia).

SARAIVA, R. M. & RODRIGUES, J. E. 1995. Aplicação de Metodologias de Mapeamento

Geotécnico como Subsídio ao Planejamento Ambiental. X COMBRASEF. Mineração,

Disposição de Rejeitos e Geotecnia Ambiental. V. 3, p. 939-946.

10

VI Seminário Latino Americano de Geografia Física

II Seminário Ibero Americano de Geografia Física

Universidade de Coimbra, Maio de 2010

ZUQUETTE, L.V. & GANDOLFI, N. 1988. Mapeamento Geotécnico: levantamento e

análise das metodologias e sistemáticas mais utilizadas. In: CBG/Congr. LatinoAmericano de Geol. VII, Anais, Belém, PA.

___________________. 1990. Mapeamento Geotécnico: uma proposta metodológica.

Rev. de Geociências, Rio Claro, v. 9, p. 55-66.

ZUQUETTE, L.V. 1993. Algumas Propostas Metodológicas para Elaboração de Cartas de

Riscos de Hazards. In: Congr. Bras. Geol. de Eng., VII. Poços de Caldas, MG, Anais,

ABGE, v. 3, p.75-88.

11