RA´E GA 25 (2012), p. 252-278

Curitiba, Departamento de Geografia – UFPR

www.geografia.ufpr.br/raega/

ISSN: 2177-2738

ESTUDO DA COBERTURA VEGETAL/USO DA TERRA

NOS ANOS DE 1987 E 2007 NO NÚCLEO DE

DEGRADAÇÃO/DESERTIFICAÇÃO DE SÃO RAIMUNDO

NONATO - PIAUÍ.

STUDY OF THE VEGETATION COVERAGE/LAND USE

DURING THE YEARS OF 1987 AND 2007 IN THE

NUCLEUS OF DEGRADATION/DESERTIFICATION OF

SÃO RAIMUNDO NONATO - PIAUÍ.

Cláudia Maria Sabóia de Aquino1

José Antonio Pacheco de Almeida2

José Gerardo Beserra de Oliveira3

Resumo

A cobertura vegetal é um componente de grande relevância para o equilíbrio

ambiental, uma vez que assegura a proteção dos solos contra a erosão hídrica.

Esta é recomendada pela ONU como um indicador para fins de avaliação do

processo de desertificação. Considerando que aproximadamente 45,3% do

estado do Piauí apresentam suscetibilidade a desertificação, este trabalho

objetivou analisar de forma espaço-temporal, com o emprego de técnicas de

1

Profª Drª Universidade Federal do Piauí (UFPI). Departamento de Geografia. Teresina, Piauí, Brasil.

e-mail: [email protected]

2

Prof. Dr. Universidade Federal de Sergipe (UFS). Núcleo de Geologia. Aracaju, Sergipe, Brasil.

e-mail: [email protected]

3

Prof. Dr. Universidade Federal do Ceará (UFC). Departamento de Biologia. Fortaleza, Ceará, Brasil.

e-mail: [email protected]

252

RA´E GA 25 (2012), p. 252-278

Curitiba, Departamento de Geografia – UFPR

www.geografia.ufpr.br/raega/

ISSN: 2177-2738

sensoriamento remoto (detecção de mudanças), a dinâmica da cobertura

vegetal/uso da terra no Núcleo de São Raimundo Nonato, para fins de avaliar a

degradação/desertificação. Os resultados mostraram que houve decréscimo

significativo da classe de cobertura vegetal/uso da terra do tipo

agricultura+solos exposto. Esta decresceu de 31,1% em 1987 para 26,8% em

2007. Já na classe caatinga arbustiva densa, constatou-se incremento de

24,9% para 39,3%. Os resultados sugerem o aumento da proteção oferecida

pela cobertura vegetal que em 1987 era de 15,7% passou para 17,5% em

2007, com consequente diminuição do processo de degradação/desertificação

na área de estudo.

Palavras-chaves: Sensoriamento Remoto; Cobertura Vegetal; Uso da Terra;

NDVI; Desertificação.

Abstract

The vegetation coverage is a component of great relevance for the

environmental equilibrium, since it guarantees the protection of the soils against

hydric erosion. This is recommended by UN as an indicator for the evaluation

process of desertification. Considering that approximately 45,3% of the state of

Piauí presents susceptibility to desertification, this work has the objective of

analysing the spatial-temporal form from the standpoint of employment of

remote sensoring techniques (change detection) for the dynamics of vegetation

coverage/land use in the Núcleo de São Raimundo Nonato, in order to evaluate

the degradation/desertification. The results show that there was a significant

decrease of the class of vegetation coverage/land use of the

agricultural+exposed soils types. This decreased from 31,1% in 1987 to 26,8%

in 2007. In the shruby and dense caatinga, it was noticed an increase from

24,9% to 39,3%. The results suggest an increase in the protection offered by

the vegetation coverage that was equal to 15,7% in 1987, and changed to

17,5% in 2007, as a resulting decrease of the degradation/desertification

process of the studied area.

Keywords: Remote Sensing; Vegetation Cover; Land Use; NDVI;

Desertification.

Introdução

Nos últimos dois séculos é notório o incremento dos danos causados

pela sociedade urbano-industrial ao ambiente. As agressões podem ser

exemplificadas

através

de

práticas

de

desmatamento,

queimadas,

superpastoreio, etc. Estas práticas culminam com o comprometimento dos

recursos naturais, solo, ar, fauna, recursos hídricos, perda e/ou redução da

253

RA´E GA 25 (2012), p. 252-278

Curitiba, Departamento de Geografia – UFPR

diversidade

biológica

e

ainda,

www.geografia.ufpr.br/raega/

ISSN: 2177-2738

da

cobertura

vegetal,

resultando

no

empobrecimento dos ecossistemas, especialmente os áridos, semiáridos e os

subúmidos

secos,

com

o

consequente

desencadeamento

de

áreas

degradadas/desertificadas.

Fenômeno como Dust Bowl que ocasionou intensa degradação de solos

secos de alta erodibilidade no meio oeste americano, nos anos de 1930, e a

intensa seca na região do Sahel na África no período compreendido entre

1967-1970 inauguraram as preocupações relacionadas à desertificação e aos

impactos sociais e econômicos resultantes deste processo nas regiões áridas e

semiáridas do globo, inserindo a temática da desertificação na agenda política

internacional.

Esses dois eventos despertaram o interesse pela temática da

desertificação nos meios acadêmicos e políticos, inserindo definitivamente o

tema na agenda política internacional (Brasil, 2004).

Durante a realização da Conferência de Estocolmo em 1972,

considerando a gravidade das conseqüências da desertificação, decidiu-se na

oportunidade pela realização da I Conferência das Nações Unidas sobre

Desertificação (UNCOD) realizada em 1977 em Nairóbi, no Quênia. Na

ocasião, a desertificação foi considerada como um problema de primeira

magnitude, tendo sido definida como:

O empobrecimento dos ecossistemas áridos, semiáridos

e alguns subúmidos pelo impacto das atividades do

homem. A desertificação é o resultado do abuso da terra

(Rhodes, 1992).

O não estabelecimento de um indicador para identificação das áreas

suscetíveis a desertificação, combinado a inexistência de limites de aridez e,

ainda, a não consideração dos aspectos climáticos na definição resultaram, em

1991, na elaboração de uma nova definição para o fenômeno da desertificação.

Segundo MMA (2008) os resultados alcançados a partir da realização da

Conferência de Nairóbi foram mais do que modestos, fato que levou os países

com problemas de desertificação, especialmente os da África, a elaborarem

254

RA´E GA 25 (2012), p. 252-278

Curitiba, Departamento de Geografia – UFPR

www.geografia.ufpr.br/raega/

ISSN: 2177-2738

uma Convenção sobre desertificação. Esta Convenção foi realizada durante a

Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento

(ECO-92). Esta Convenção representou um marco de inflexão nas discussões,

posto ter definido o alcance do termo desertificação e o critério para

identificação das áreas sujeitas a este processo. Na ocasião, desertificação foi

definida como: “A degradação da terra nas zonas áridas, semiáridas e

subúmidas secas resultante de vários fatores, incluindo as variações climáticas

e as atividades humanas” (BRASIL, 1996, p. 9).

Por degradação da terra entende-se a redução ou perda, nas zonas

áridas, semiáridas e subúmidas secas, da produtividade biológica ou

econômica das terras agrícolas de sequeiro, das terras agrícolas irrigadas, das

pastagens naturais, das pastagens semeadas, das florestas e das matas

nativas devido aos sistemas de utilização da terra ou a um processo natural

(secas) ou combinação de processos, incluindo os que resultam da atividade

do homem e das suas formas de ocupação do território, tais como:

I. a erosão do solo causada pelo vento e/ou pela água;

II. a deterioração das propriedades físicas, químicas e biológicas ou

econômicas do solo, e

III. a destruição da vegetação por períodos prolongados, com

consequente redução da qualidade de vida das populações afetadas

(BRASIL, 1996)

A Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação

considera como zonas áridas, semiáridas e subúmidas secas todas as áreas –

com exceção das polares e das subpolares – com Índice de Aridez (IA) entre

0,05 e 0,65, que é estimado pelo quociente entre a precipitação média anual

(P) e a evapotranspiração potencial total anual (ETP). Os tipos de clima com

suas respectivas amplitudes de aridez são apresentados no Tabela 1.

255

RA´E GA 25 (2012), p. 252-278

Curitiba, Departamento de Geografia – UFPR

www.geografia.ufpr.br/raega/

ISSN: 2177-2738

Tabela 1 – Tipos de clima segundo a amplitude de variação do Índice de

Aridez (P/ETP) da UNEP (1991).

Zonas climáticas

Hiper-árido

Árido

Semiárido

Subúmido seco

Subúmido e úmido

Amplitude do Índice de Aridez (IA)

< 0,005

0,05 – 0,20

0,21-0,50

0,51-0,65

>0,65

Fonte: UNEP (1991).

De acordo com a Convenção das Nações Unidas de Combate à

Desertificação, as áreas susceptíveis à desertificação no Brasil (ASD) estão

localizadas em sua maioria na Região Nordeste, com predomínio de climas

semiáridos e subúmidos secos, e Índice de Aridez variando entre 0,21 a 0,65.

Estas terras secas têm em comum o fato de serem caracterizadas pela

ausência, escassez, quantidade limitada e ainda pela má distribuição das

precipitações pluviométricas, associadas a elevadas taxas de evaporação. Aliese a estas características o uso inadequado da terra e das pressões excessivas

sobre os recursos naturais nesses ambientes.

O intenso dinamismo dos processos e fatores de ordem natural que

atuam na superfície da terra, aliado à totalidade das atividades humanas,

especialmente após a Primeira Revolução Industrial, culmina em intensos

processos de degradação ambiental, que ensejam diagnósticos precisos e

rápidos para sua posterior intervenção e minimização.

Na atualidade, os Sistemas de Informação Geográfica (SIG), ao que se

adita o emprego de imagens orbitais, constituem ferramentas indispensáveis

para a detecção, avaliação e monitoramento espaço-temporal dos problemas

relacionados ao meio ambiente, em virtude da integração e sobreposição de

dados diferentes, em variadas escalas, permitido pelos sistemas de informação

geográfica, facilitando a tomada de decisões e reorientações, quando

necessárias, de políticas de uso e ocupação do solo.

A utilização da cobertura vegetal como indicador nos estudos ambientais

é ratificada pelas afirmativas de Accioly et al.(2002 e 2005), Bertrand (2004),

Vasconcelos Sobrinho (1978) e de Vieira (1978). Este último considera que o

indicador biológico-agrícola mais importante da desertificação, consiste nas

256

RA´E GA 25 (2012), p. 252-278

Curitiba, Departamento de Geografia – UFPR

www.geografia.ufpr.br/raega/

ISSN: 2177-2738

modificações sofridas pela cobertura vegetal de plantas perenes durante a

estação seca.

Desde a década de 1970 os métodos de levantamento do uso da terra e

da evolução da cobertura vegetal passaram a contar com a utilização de

técnicas de sensoriamento remoto, que se destacam pelo fato de permitirem o

estudo de espaços geográficos de dimensões significativas e de forma

temporal.

A

ferramenta,

Sensoriamento

Remoto,

é

um

dos

indicadores

recomendados pela ONU para avaliar o problema da desertificação. A

avaliação da dinâmica da cobertura vegetal é um componente de grande

relevância para o equilíbrio ambiental, uma vez que garante a proteção dos

solos contra a erosão, condição material para o estabelecimento de processos

de desertificação, conforme demonstra a Figura 1.

Barbosa et al.(2009) estudaram a evolução da cobertura vegetal e uso

agrícola do solos do município de Lagoa Seca- PB. O estudo baseou-se em

fotos aéreas de 1984 e imagens do Landsat TM3, TM4 e TM5 de 1989, aliadas a

levantamentos

através

de

sistema

de

posicionamento

global

(GPS).

Identificaram sete fisionomias diferenciadas de cobertura vegetal e uso agrícola.

Consideram que o emprego das tecnologias de SIG é fundamental para o

resgate do passado e elaboração de planejamento futuro das paisagens.

Sá et al. (2010) analisaram a cobertura vegetal de parte da região do

Araripe Pernambucano com emprego do uso de imagens digitais do sensor

Thematic Mapper (TM) do satélite LANDSAT 5, datadas de 21/09/2008.

Estabeleceram oito classes de NDVI (Índice de Vegetação por Diferença

Normalizada, que indica o vigor da vegetação) e de cobertura vegetal e uso da

terra. Afirmam que o mapeamento da cobertura vegetal e uso da terra na

região do Araripe pernambucano constitui ferramenta bastante útil para o

planejamento do espaço territorial da região da chapada do Araripe.

Silva & Silva (2011), com o emprego de técnicas de geoprocessamento

e sensoriamento remoto combinadas a índices de paisagem, analisaram a

cobertura vegetal de Lucena entre os anos de 1970 e 2005. Constataram

significativa fragmentação de áreas de mata em detrimento especialmente do

257

RA´E GA 25 (2012), p. 252-278

Curitiba, Departamento de Geografia – UFPR

www.geografia.ufpr.br/raega/

ISSN: 2177-2738

cultivo de cana-de-açúcar. Em 1970, havia cerca de 2.150 ha de matas na área

estudada, enquanto em 2005 esta área era de apenas 769 ha, uma redução

segundo os autores de 1.381 ha de área de mata em 35 anos.

Figura 1 - Relação desertificação e erosão dos solos, adaptada de Roxo &

Mourão (1998) e Aquino (2002)

Causas da Desertificação

Atividades humanas

Processos Naturais

Variabilidade sazonal

e

interanual das chuvas

Pecuária

Agricultura

Irrigação

Indústria e

energia

Terras agrícolas

Superpastoreio

Redução da cobertura

vegetal

Chuvas Intensas e

torrenciais

Degradação

das

pastagens

Erosão dos solos

Erosão dos solos

Remoção da

cobertura

vegetal

Práticas agrícolas incorretas e

degradantes;

Perda de matéria orgânica e da

fauna do solo – esterilização;

(agregados e horizontes)

Erosão dos solos

Corte de Madeira

Práticas agrícolas

incorretas

e

degradantes;

Desmatamentos;

Sedimentação;

Salinização;

Redução dos níveis

freáticos;

Perda da fertilidade dos

solos

Erosão dos solos

Exposição do solo

Erosão dos solos

Criação de condições materiais para o estabelecimento de processos de desertificação e

consequente degradação dos recursos naturais (solo, água e vegetação).

Fonte: Aquino (2010)

258

RA´E GA 25 (2012), p. 252-278

Curitiba, Departamento de Geografia – UFPR

www.geografia.ufpr.br/raega/

ISSN: 2177-2738

Considerando a afirmação de Brasil (2004), de que o uso e ocupação

das terras secas ao longo de várias décadas contribuíram para o

estabelecimento dos processos de desertificação e determinaram a velocidade

de sua ocorrência, objetivou-se neste trabalho: i) identificar e comparar, com

uso de técnicas de sensoriamento remoto, a dinâmica entre os tipos de

cobertura vegetal/uso da terra no Núcleo de São Raimundo Nonato entre os

anos de 1987 e 2007 e ii) estabelecer relações entre os tipos de cobertura

vegetal/uso da terra e o NDVI da área de estudo, para fins de analisar a

degradação/desertificação no Núcleo de São Raimundo Nonato, área

suscetível a desertificação de acordo com Brasil (2004).

2. Material e métodos

2.1. Área de estudo

A área geográfica de estudo localiza-se na porção sudeste do estado do

Piauí, integrando a microrregião de São Raimundo Nonato. Localiza-se entre

as coordenadas de 8º 57’65” a 9º 59’03” de latitude Sul e 42º 06’44” a 43º

03’25” de longitude oeste, totalizando uma área de aproximadamente 6.988

km2 .

O núcleo de São Raimundo Nonato, segundo Aquino (2002), integra

área do estado do Piauí suscetível a desertificação e é composto por cinco

municípios: São Raimundo Nonato, Coronel José Dias, Bonfim do Piauí, São

Lourenço e Dirceu Arcoverde, distribuídos espacialmente conforme Figura 2.

Considerando a geologia regional, o Núcleo de São Raimundo Nonato

situa-se em três grandes domínios geológicos: as Províncias São Franciscana,

Borborema e Parnaíba. Quanto ao aspecto geomorfológico de acordo com

Brasil (1973) a área de estudo exibe duas unidades morfoestruturais i) a

superfície tabular estrutural representada por planaltos areníticos cuestiformes

e ii) a superfície pediplanada pré-cambriana.

259

RA´E GA 25 (2012), p. 252-278

Curitiba, Departamento de Geografia – UFPR

www.geografia.ufpr.br/raega/

ISSN: 2177-2738

Figura 2 – Localização da área de estudo e distribuição espacial dos

municípios integrantes do Núcleo de São Raimundo Nonato – Piauí.

A análise climática da área de estudo baseou-se em dados de

precipitação das séries anuais disponíveis em SUDENE (1990), no período

compreendido de 1963 a 1985. Foram utilizados 20 postos pluviométricos

localizados dentro e no entorno do núcleo de São Raimundo Nonato para

análise do balanço hídrico considerando uma série histórica de 23 anos A

análise dos dados revelou valores médios anuais de precipitação variando de

996 mm a 707 mm.

A evapotranspiração potencial (ETP) da área de estudo, estimada a

partir de dados de temperaturas médias mensais obtidas de acordo com Lima

et.al (1982), apresenta valores em todos os postos analisados superiores a

1000 mm, com um valor médio de 1.462mm. Estes elevados valores de ETP

resultam em parte das elevadas temperaturas a que está submetida a região

Nordeste, considerada por Conti (2003) como faixa privilegiada em relação ao

recebimento de radiação solar, da concentração de calor e de excedente

energético.

260

RA´E GA 25 (2012), p. 252-278

Curitiba, Departamento de Geografia – UFPR

www.geografia.ufpr.br/raega/

ISSN: 2177-2738

Uma análise comparativa entre os valores médios de precipitação e

evapotranspiração potencial permite inferir o significativo déficit hídrico,

superior a 400 mm/ano no Núcleo de São Raimundo Nonato.

O índice de aridez (IA) proposto pelo UNEP (1991) para a identificação

das terras secas suscetíveis a desertificação foi aplicado e revelou níveis

diferenciados de aridez para a área de estudo com valores de IA variando de <

0,20 a < 0,65, com predominância de valores entre 0,20 a 0,50, permitindo o

enquadramento climático da área na tipologia semiárida. Os valores do Índice

Efetivo de Umidade (Im) (THORNTHWAITE & MATHER, 1955) obtidos

variaram de -33 a -60 reforçando a ocorrência de um clima semiárido para a

área de estudo. O coeficiente de variação do Im oscilou de 28,2% a 43,9%,

evidenciando assim a fragilidade climática e consequentemente ecológica da

área de estudo.

No que concerne à distribuição temporal das precipitações, constata-se

que a área de estudo apresenta de oito a onze meses secos. Os gráficos

ombrotérmicos apresentados na Figura 3 revelam o comportamento médio das

chuvas e das temperaturas nos postos pluviométricos inseridos na área de

estudo e reforçam a constatação da concentração das precipitações num curto

período do ano.

Nos postos analisados constatam-se poucas oscilações, evidenciando

regular distribuição dos valores de temperatura média em todos os meses. O

gráfico também permite inferir serem os meses de janeiro, fevereiro e março os

mais chuvosos e, portanto, de maior atividade vegetal, e que os meses de

junho, julho, agosto e setembro são os mais secos, e caracterizam uma

situação ecológica de déficit hídrico nestes períodos.

A variedade litológica, aliada ao condicionante climático favorecem a

ocorrência diferenciada de solos Latossolo (61,9%), Argissolo (17,4%),

Neossolo Litólico (16,7%), Neossolo Regolítico (3,6%) e Luvissolo (0,4%),

sobre os quais identifica-se a presença de cobertura vegetal xerofítica, com

caducifolia sazonal representada pelas caatingas.

261

RA´E GA 25 (2012), p. 252-278

Curitiba, Departamento de Geografia – UFPR

www.geografia.ufpr.br/raega/

ISSN: 2177-2738

Figura 3 - Gráficos ombrotérmicos dos postos pluviométricos Bom Jardim e

Cavalheiro, localizados no Núcleo de Desertificação de São Raimundo Nonato

– PI, no período de 1963 a 1985.

140

70

120

60

100

50

80

40

60

30

40

20

20

10

0

Temperatura (°C)

Pluviosidade 9mm)

Posto Bom Jardim

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

meses

Pluviosidade (mm)

Temperatura (°C)

.

Posto Cavalheiro

80

150

60

100

40

50

20

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

meses

Pluviosidade (mm)

Fonte: Aquino (2010)

262

Temperatura (°C)

11

12

Temperatura (°C)

Pluviosidade (mm)

200

RA´E GA 25 (2012), p. 252-278

Curitiba, Departamento de Geografia – UFPR

www.geografia.ufpr.br/raega/

ISSN: 2177-2738

2.2. Aspectos econômicos e demográficos do núcleo de São Raimundo

Nonato

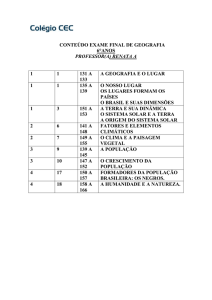

Na sucessão dos tempos históricos, o Núcleo de São Raimundo Nonato,

como o resto do Nordeste brasileiro, teve seu devassamento e povoamento

decorrente da expansão da pecuária que teve início no século XVII, com o

consequente espalhamento das fazendas de gado para o Hinterland. Aliada à

pecuária destaca-se a atividade da agricultura de subsistência, conforme

gráfico da Figura 4.

Figura 4 – Porcentagem das classes de atividades econômicas desenvolvidas

no Núcleo de São Raimundo Nonato nos anos de 1985 e 1995/1996.

Porcentagem das Classes de Atividades Econômicas desenvolvidas no

Núcleo de São Raimundo Nonato nos anos de 1985 e 1995/1996.

Classes de Atividades

Extração Vegetal 0.1

1.2

29.8

Procução Mista 0.2

0.8

Silvicutura

1995/1996

1985

Horticultura ou 0.4

0.2

floricultura

52.1

Pecuária

77.8

16.9

20.8

Agricultura

0

20

40

60

Porcentagem %

263

80

100

RA´E GA 25 (2012), p. 252-278

Curitiba, Departamento de Geografia – UFPR

www.geografia.ufpr.br/raega/

ISSN: 2177-2738

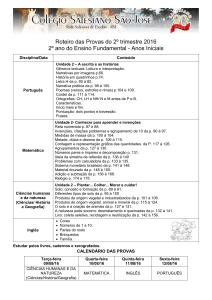

A Figura 5 apresenta a porcentagem dos principais produtos agrícolas

do Núcleo de São Raimundo Nonato nos anos de 1989, 1995, 2001 e 2006.

Figura 5 – Porcentagem dos principais produtos agrícolas do Núcleo de São

Raimundo Nonato nos anos de 1989, 1995, 2001 e 2006.

Porcentagem dos principais produtos agrícola do Núcleo de São

Raimundo Nonato nos anos de 1989, 1995, 2001 e 2006.

Porcentagem

100

84.9

87.2

80.6

71.3

80

Feijão em graõs

60

Mamona

40

Mandioca

20

4.7 3.4

0

1989

7

7

12.2

0.2

5.3

0.2

1995

2001

7.3

10.78.4

9.6

Milho

2006

Anos

Aquino (2010) afirma que, de modo geral, nos anos de 1989, 1995, 2001

e 2006 constatam-se mudanças significativas (tendência de redução) tanto na

área plantada, como nas quantidades produzidas das culturas de subsistência

(milho, feijão e mandioca). A redução entre os anos de 1989 e 2006 para o

cultivo de milho, feijão e mandioca foi de 95,3%, 91,8% e 97%

respectivamente. Esta redução, na opinião da autora, pode resultar dentre

outros fatores, da queda progressiva da população rural e do aumento da

população urbana, especialmente após o ano de 1993, quando da

264

RA´E GA 25 (2012), p. 252-278

Curitiba, Departamento de Geografia – UFPR

www.geografia.ufpr.br/raega/

ISSN: 2177-2738

emancipação dos municípios de Bonfim do Piauí, Coronel José Dias e São

Lourenço.

A dinâmica populacional na área de estudo entre os anos de 1970, 1980,

1991, 1996 e 2007 é apresentada na figura 6.

Figura 6 – evolução da População urbana no Núcleo de São Raimundo Nonato

nos anos de 1970, 1980, 1991, 1996 e 2007.

A

consolidação

da

estrutura

dos

municípios

emancipados,

o

conseqüente aumento da possibilidade de acesso a equipamentos públicos,

estão entre os aspectos responsáveis pelo significativo aumento no contingente

urbano da área de estudo.

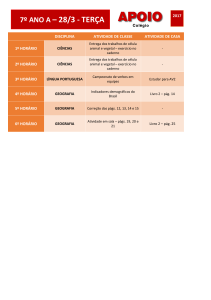

A pecuária extensiva historicamente tem-se constituído a principal

atividade econômica no Núcleo de São Raimundo Nonato. No entanto, ao

265

RA´E GA 25 (2012), p. 252-278

Curitiba, Departamento de Geografia – UFPR

www.geografia.ufpr.br/raega/

ISSN: 2177-2738

longo dos anos esta atividade vem sofrendo algumas modificações que podem

ser constatadas a partir dos dados constantes na Figura 7.

Figura 7 – Porcentagem de efetivos bovinos, ovinos e caprinos no Núcleo de

São Raimundo Nonato nos anos de 1991, 1995, 2001 e 2006.

Porcentagem de efetivos Bovinos, Ovinos e Caprinos no Núcleo de São Raimundo

Nonato no anos de 1991, 1995, 2001 e 2006.

47.8

40.3

2006

11.9

51.1

37

2001

11.9

Anos

Caprino

Ovino

Bovino

52.1

1995

28.3

19.6

53.2

1991

28.3

18.5

0

10

20

30

40

50

60

1991

1995

2001

2006

Caprino

53.2

52.1

51.1

47.8

Ovino

28.3

28.3

37

40.3

Bovino

18.5

19.6

11.9

11.9

Porcentagem

266

RA´E GA 25 (2012), p. 252-278

Curitiba, Departamento de Geografia – UFPR

www.geografia.ufpr.br/raega/

ISSN: 2177-2738

2.3 Procedimentos metodológicos e técnicos

O trabalho baseou-se em técnicas de sensoriamento remoto. Por meio

destas, são fornecidas imagens de grandes áreas, muitas vezes de acesso

difícil, a custo relativamente baixo e com uma certa periodicidade, o que

potencializa sua utilização nos levantamentos dos diferentes tipos de cobertura

vegetal e uso das terras, bem como nos estudos de degradação ambiental.

Estudos como os de Accioly et al.(2002 e 2005), Campos et. al (2004),

Franco et al. (2007), Sousa et. al. (2008), Fernandes et al. (2009), Oliveira et al.

(2009), Lopes et al. (2010), Rosemback et al. (2010), Sá et al. (2010) e Melo et

al. (2011), constituem referência no emprego de técnicas de sensoriamento

remoto para análise da dinâmica da cobertura vegetal e avaliação de áreas

degradadas/desertificadas.

Na restituição de padrões de tipos de cobertura vegetal e uso da terra do

ano de 1987, foram utilizadas as bandas espectrais 2, 3, 4 e 5, do Landsat 5

TM, considerando a resposta espectral dos alvos, aliada a conhecimentos

relativos a clima, solo e relevo da área de estudo conforme sugeridos por

Beltrame (1994).

Para o ano de 2007, as análises das imagens foram realizadas com

base na composição das bandas espectrais 2, 3, 4 e 5, do Landsat 5 TM

combinadas com inspeções de campo. As imagens empregadas com os

respectivos pontos, órbitas, datas de passagem do satélite, sensor e resolução

estão listadas no Quadro 1. As imagens foram adquiridas gratuitamente do

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).

As imagens orbitais oriundas do INPE foram importadas para o GIS

IDRISI 3.2, em seguida georreferenciadas no sistema de coordenadas

geográficas (latitude-longitude) com emprego do método imagem – imagem.

Após o registro das imagens com o uso do utilitário Mosaic, as imagens foram

mosaicadas, em seguida, com o utilitário Overlay a imagem foi recortada

considerando os limites geográficos da área de estudo.

267

RA´E GA 25 (2012), p. 252-278

Curitiba, Departamento de Geografia – UFPR

www.geografia.ufpr.br/raega/

ISSN: 2177-2738

Quadro1 – Características das imagens LANDSAT com a cobertura de

nuvens < 10% utilizadas para identificação de tipologias de cobertura vegetal e

uso da terra no Núcleo de São Raimundo Nonato.

Ponto

/órbita

Datas

1987

Sensor

Resolução

Ponto

/órbita

Datas

2007

Sensor

Resolução

219/66

09/08/1987; Landsat

06/06/1987

5 TM

30 metros

219/66 01/09/2007 Landsat 30 metros

5 TM

218/66

03/09/1987; Landsat

30/05/1987

5 TM

30 metros

218/66 29/09/2007 Landsat 30 metros

5 TM

218/67

03/09/1987; Landsat

30/05/1987

5 TM

30 metros

218/67 26/09/2007 Landsat 30 metros

5 TM

Fonte: Pesquisa direta. Aquino (Org.), 2009.

O mapeamento da dinâmica da cobertura vegetal e uso do solo foi

realizado com emprego do método de Classificação Supervisionada, do tipo

pixel a pixel objetivando definir regiões homogêneas. A classificação é dita

supervisionada, quando o analista, com base no conhecimento da área ou por

inferência, relaciona áreas da imagem com as classes de cobertura da terra

que deseja separar (CRÓSTA, 2001).

O enquadramento de um pixel a uma determinada classe é feito por

vários métodos, levando-se em consideração os valores de níveis de cinza nas

várias bandas utilizadas (neste estudo, utilizaram-se as bandas 2, 3, 4 e 5) .O

método empregado neste estudo para enquadramento dos pixels foi o

MAKESIG do IDRISI 3.2, associando a cada pixel da imagem uma assinatura

similar. Na sequência utilizou-se o módulo MAXLIKE do IDRISI 3.2, com o

emprego do método da máxima verossimilhança, para atribuir a cada pixel

identificado sua respectiva assinatura espectral, gerando uma imagem

classificada.

As fácies de cobertura vegetal foram identificadas por meio de uma

chave de interpretação, considerando as variáveis forma, textura, tonalidade,

tamanho e localização.

268

RA´E GA 25 (2012), p. 252-278

Curitiba, Departamento de Geografia – UFPR

www.geografia.ufpr.br/raega/

ISSN: 2177-2738

3 Resultados

3.1 Dinâmica da cobertura vegetal e uso da terra nos anos de 1987 e 2007

As

fácies

de

cobertura

vegetal

identificadas,

considerando

a

estratificação (distribuição das plantas conforme suas alturas) e ainda a

densidade entre as espécies, foram: caatinga arbórea, caatinga arbustiva

densa, caatinga arbustiva aberta e agropecuária + solo exposto. O fato de as

áreas utilizadas para agricultura e pecuária na estação seca exibirem, em sua

maioria, a presença de solo exposto, identificadas nas imagens como sendo as

áreas mais claras, justifica a junção destas duas categorias em uma única

classe. A figura 8 apresenta a fisionomia das classes estabelecidas.

A Figura 9 apresenta a distribuição espacial dos tipos de cobertura

vegetal e uso das terras para os anos de 1987 e 2007. Com base nesta Figura,

constata-se para o ano de 1987 a seguinte distribuição espacial entre as

classes: 12,0% catinga arbórea, 24,9% caatinga arbustiva densa, 32,0%

caatinga arbustiva aberta e 31,1% agropecuária + solo exposto. Para o ano de

2007 a distribuição das fácies apresentadas anteriormente e a seguinte: 4,9%,

39,3%, 29,0% e 26,8% respectivamente.

A avaliação da detecção de mudanças entre os tipos de cobertura

vegetal e uso da terra entre os anos de 1987 e 2007 objetivou identificar e

avaliar processos de degradação e/ou recuperação ambiental na área de

estudo. A avaliação destas mudanças pode ser constatada na Tabela 2, que

apresenta as modificações nos tipos de cobertura vegetal identificados em

1987, com as respectivas alterações sofridas por eles em 2007.

269

RA´E GA 25 (2012), p. 252-278

Curitiba, Departamento de Geografia – UFPR

www.geografia.ufpr.br/raega/

ISSN: 2177-2738

Figura 8 – Fisionomias da cobertura vegetal na área de estudo.

Caatinga arbórea

Fonte: http://www.turismobrasil.gov.br

Caatinga arbustiva aberta

Caatinga arbustiva densa

Solo exposto, recoberto por pedregosidade circundada por vegetação arbustiva aberta

Fonte: Aquino (2010)

270

RA´E GA 25 (2012), p. 252-278

Curitiba, Departamento de Geografia – UFPR

www.geografia.ufpr.br/raega/

ISSN: 2177-2738

Figura 9 – Formações Vegetais e Uso da Terra no Núcleo de S. Raimundo

Nonato nos anos de 1987 e 2007.

Fonte: Pesquisa direta. Aquino (Org.), 2010.

271

RA´E GA 25 (2012), p. 252-278

Curitiba, Departamento de Geografia – UFPR

www.geografia.ufpr.br/raega/

ISSN: 2177-2738

Tabela 2 - Distribuição absoluta e relativa dos tipos de vegetação\uso da terra

na imagem de 1987 e sua dinâmica na imagem de 2007.

Tipos de vegetação\uso da terra

(1987)

Arbórea

Arbustiva

Densa

Arbustiva

Aberta

Agropecuária

+

Solo exposto

Vegetação

no ano de

2007

Área

(Km2)

%

Área

(Km2)

%

Área

(Km2)

%

Área

(Km2)

%

Área

(Km2)

%

Dinâmica dos tipos de vegetação\uso da terra

(2007)

Arbórea Arbustiva Arbustiva Agropecuária

Densa

Aberta

+solos

exposto

835,7

147,3

546,8

93,6

48,0

12,0

1741,2

17,7

60,7

65,4

1035,7

11,2

431,1

5,7

213,7

24,9

2235,6

3,5

64,6

59,5

701,0

24,8

903,0

12,2

567,0

32,0

2175,2

2,9

70,8

31,4

463,4

40,4

596,8

25,3

1044,2

31,1

6887,7

3,3

343,4

21,3

2746,9

27,4

2024,5

48,0

1872,9

100,0

4,9

39,3

29,0

26,8

Fonte: Pesquisa direta. Aquino (Org.), 2009.

Uma análise dos dados constantes na Tabela 2 permite inferir que:

do total de 835,7 km2, que representava a mancha de caatinga arbórea

identificada em 1987, apenas 17,7% permaneceram nesta classe em

2007, pois 65,4%, 11,2% e 5,7% passaram para as classes de caatinga

arbustiva densa, caatinga arbustiva aberta e agropecuária + solo

exposto, evidenciando assim, desequilíbrios/degradação que podem

resultar de variações nas condições climáticas da área e/ou de

desmatamentos;

para o tipo identificado em 1987 como caatinga arbustiva densa,

constatou-se uma recuperação vegetacional em 3,5% da área que

passou em 2007 à categoria de caatinga arbórea, 59,5% da área

mantiveram-se recobertos por caatinga arbustiva densa, 24,8% e 12,2%

272

RA´E GA 25 (2012), p. 252-278

Curitiba, Departamento de Geografia – UFPR

www.geografia.ufpr.br/raega/

ISSN: 2177-2738

passaram para as classes de caatinga arbustiva aberta e agropecuária +

solo exposto;

na classe caatinga arbustiva aberta também podem ser evidenciadas

modificações substanciais no sentido de recuperação vegetacional, pois

em 2,9% e 31,4% da área desta mancha a vegetação passou em 2007

para as classes de arbórea e arbustiva densa respectivamente

evidenciando assim a ocorrência de sucessão ecológica. Os dados

obtidos revelam que 40,4% desta classe mantiveram-se como caatinga

arbustiva aberta e 25,4%, passaram à categoria agropecuária + solo

exposto, indicando aumento de degradação/desertificação;

mudanças substanciais também foram observadas na categoria

agropecuária + solo exposto. Em 2007 apenas 48,0% da área mapeada

permaneceu nesta classe. Foram evidenciadas sucessões ecológicas,

sendo que em 3,3%, 21,3% e 27,4% do que fora mapeado como solo

exposto em 1987, em 2007 identificou-se cobertura vegetal do tipo:

caatinga arbórea, caatinga arbustiva densa e caatinga arbustiva aberta,

o que permite inferir diferentes estádios de sucessão ecológica

secundária, com consequente melhoria na dinâmica do ambiente;

existe aumento no número de núcleos urbanos, já que em 1987 foram

mapeados apenas os municípios de São Raimundo Nonato e de Dirceu

Arcoverde estes criados em 1961 e 1983 respectivamente. Em 2007,

foram a emancipados destes dois Municípios os de Bonfim do Piauí,

Coronel José Dias e São Lourenço no ano de 1993, que passaram a

constar no mapeamento.

O gráfico da Figura 10 permite visualizar a distribuição dos tipos de

cobertura vegetal e uso da terra nos anos estudados e a consequente melhoria

na proteção oferecida pela vegetação.

273

RA´E GA 25 (2012), p. 252-278

Curitiba, Departamento de Geografia – UFPR

www.geografia.ufpr.br/raega/

ISSN: 2177-2738

Figura 10 – Percentuais dos tipos de Cobertura Vegetal e Uso do Solo

em 1987 e 2007.

Valores Percentuais dos tipos de Cobertura Vegetal e

Uso do Solo nos anos de 1987 e 2007.

39.30%

32%

29%

24.90%

31.10%

26.80%

1987

2007

12%

4.90%

Caatinga Arbórea

Caatinga

Caatinga

Arbustiva Densa Arbustiva Aberta

Agropecuária +

Solo Exposto

Fonte: Pesquisa direta. Aquino (Org.), 2010.

Constata-se uma coerência nos dados obtidos na pesquisa com os

encontrados por Lemos (2003). Esse autor, baseado no porte (altura e

diâmetro), caracterizou um hectare de caatinga do Parque Nacional Serra da

Capivara. Concluiu que dos 5.827 indivíduos amostrados (73,6%) do total

apresentavam de 2,1 a 5,0 metros e apenas 22 indivíduos (0,37) ultrapassaram

8,0 metros de altura e 26,03% registraram altura media de 3,5 metros. Estes

dados confirmam o predomínio de uma caatinga com fisionomia arbustiva com

indivíduos bastante ramificados na área de estudo e a presença de algumas

árvores emergentes esparsas. Freitas (2007) afirma ser o predomínio de

estratos arbustivos um sinal de possível sucessão secundária na área de

estudo.

De acordo com os dados da Tabela anterior, pode-se afirmar que, de

modo geral, houve melhoria nos níveis de proteção vegetal na área de estudo

entre os anos analisados. Analises de Regressão realizadas entre as imagens,

indicou que a proteção da cobertura vegetal, que em 1987 era de 15,7%,

passou para 17,5% em 2007.

274

RA´E GA 25 (2012), p. 252-278

Curitiba, Departamento de Geografia – UFPR

www.geografia.ufpr.br/raega/

ISSN: 2177-2738

Conclusões

Confirma-se a importância do emprego de técnicas de sensoriamento

remoto na avaliação espaço-temporal de mudanças de cobertura vegetal

e uso da terra, para fins de analises da degradação ambiental, contudo,

entende-se a necessidade de emprego de indicadores complementares a

exemplo do NDVI.

A metodologia adotada mostrou-se eficiente, pois a utilização de imagens

orbitais LANDSAT-5, combinadas com técnicas de geoprocessamento, e

inspeções a campo evidenciaram resultados bastante confiáveis.

Os resultados mostraram que houve decréscimo da vegetação de porte

arbóreo entre os anos analisados de 12% para 4,9%. Houve redução

significativa da classe de cobertura vegetal/uso da terra do tipo

agricultura+solo exposto, esta decresceu de 31,1% em 1987 para 26,8%

em 2007, já na classe caatinga arbustiva densa constatou-se incremento

de 24,9% para 39,3%.

As mudanças constatadas nas análises das imagens orbitais entre os

anos de 1987 e 2007 no Núcleo de São Raimundo Nonato revelam de

modo geral melhora em termos de proteção oferecida pela cobertura

vegetal, resultado da ocorrência de uma possível sucessão ecológica

secundária, que refletir-se-á em melhoras na condição ambiental, com

decréscimos da degradação/desertificação na área de estudo.

Uma breve avaliação temporal de aspectos econômicos indicou redução

nos cultivos temporários de subsistência e nos rebanhos (bovino, ovino e

caprino), fatores estes possivelmente responsáveis pelas mudanças nas

classes de cobertura vegetal.

Este resultado enseja a realização de novas pesquisas, que expliquem

empiricamente as causas do aumento da cobertura vegetal na área de

estudo.

A carência de estudos para o estado do Piauí, nesta perspectiva, mesmo

que em caráter exploratório, deve ser considerado elemento norteador de

novas pesquisas.

275

RA´E GA 25 (2012), p. 252-278

Curitiba, Departamento de Geografia – UFPR

www.geografia.ufpr.br/raega/

ISSN: 2177-2738

Referências Bibliográficas

ACCIOLY, L.J.O.; PACHECO, A.; COSTA, T.C.C.; LOPES, O.F.; & OLIVEIRA,

M.A.J. Relações empíricas entre a estrutura da vegetação e dados do sensor

TM/LANDSAT. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental,

Campina Grande, v. 6, nº 3, p. 492-498, 2002.

ACCIOLY, L.J.O.; GARCON, E.A.M.; BARROS, M.R.O.; & BOTELHO, F.

Avaliação de alvos em áreas sob desertificação no semiárido paraibano com

base nos sensores Hyperion e LANDSAT7 ETM+. In: Anais XII Simpósio

Brasileiro de Sensoriamento Remoto, Goiânia, p. 347-353, Abril, 2005.

AQUINO, C. M. S. Suscetibilidade Geoambiental das Terras Secas do Estado

do Piauí à Desertificação. Dissertação de Mestrado – Programa Regional de

Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente, Universidade Federal

do Ceará, Fortaleza, 2002.

AQUINO, C. M. S. Estudo da degradação/desertificação no Núcleo de São

Raimundo Nonato – Piauí. Tese (Doutorado em Geografia) – Núcleo de PósGraduação em Geografia, Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa,

Universidade Federal de Sergipe, 2010.

BARBOSA, I; S.; ANDRADE. L. A.; & ALMEIDA, J. A. P. Evolução da cobertura

vegetal e uso agrícola do solo no município de Lagoa Seca, PB. Revista

Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental. Campina Grande, v.13, nº 5, p.

614-622, 2009.

BELTRAME, A.V. Diagnóstico do meio físico de bacias hidrográficas: modelo e

aplicação. Florianópolis: Ed. da UFSC, 1994.

BERTRAND, G. Paisagem e Geografia Física global: esboço metodológico.

RA’EGA, Curitiba, nº 8, p. 141 – 152, 2004.

BRASIL. Departamento Nacional de Produção Mineral. Projeto Radam.

Levantamento de Recursos Naturais: Parte das Folhas SC.23 – Rio São

Francisco e SC.24 Aracaju. Rio de Janeiro, Vol.1, 1973.

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Convenção das Nações Unidas de

Combate à Desertificação nos Países afetados por seca grave e/ou

desertificação, particularmente na África – CCD. Brasília: MMA, 1996. 89p.

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Programa de ação Nacional de Combate

à desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca, PAN-BRASIL. Edição

comemorativa dos 10 anos da Convenção das Nações Unidas de Combate à

Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca – CCD. Brasília: MMA, 2004.

225p.

CAMPOS, S.; SILVA, M.; PIROLI, E. L.; CARDOSO, L.G. BARROS, Z.X.

Evolução do uso da terra entre 1996 e 1999 no município de Botucatu – SP.

Engenharia Agrícola, Jabotiocabal, vol. 24, nº 1, p. 211-218, jan/abr. 2004.

276

RA´E GA 25 (2012), p. 252-278

Curitiba, Departamento de Geografia – UFPR

www.geografia.ufpr.br/raega/

ISSN: 2177-2738

CRÓSTA, A.P. Processamento digital de imagens de sensoriamento remoto.

Campinas: UNICAMP, 2001.170 p.

CONTI, J.B.. A desertificação como forma de degradação ambiental no Brasil.

In: RIBEIRO, W.C. (org.). Patrimônio Ambiental Brasileiro. São Paulo: EDUSP,

2003.

FERNANDES, L. R.; ALMEIDA, A.M.; DUARTE, C. R. Evolução da “cobertura

vegetal”no município de Carnaúba dos Dantas – região do Seridó/RN. In:

Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, XIV, 2009, Natal, 25-30 de

abril, p.2721-2728.

FRANCO, E.S.; LIRA, V. M.; FARIAS, M. S.S.; PORDEUS, R.V.; LIMA, V.L.A.

Uso de imagens TM/Landsat – 5 na identificação da degradação ambiental na

microbacia hidrográfica em Boqueirão – PB. In: Campo-território: revista de

geografia agrária, vol. 2, nº 3, p. 79-88, fev., 2007.

FREITAS, M.W.D.de. Estudo integrado da paisagem no sertão pernambucano

(NE-Brasil) com o uso de sistemas de informação geográfica e sensoriamento

remoto. 2007. Dissertação (Mestrado em sensoriamento remoto) - INPE, São

José dos Campos, 2007.

LEMOS, J. R. Fitofisionomia de um hectare de caatinga no Parque Nacional

Serra da Capivara, Estado do Piauí, Brasil. In: Brasil Florestal, Brasília, nº 75,

2003.

LIMA, M.G., ALENCAR, P.A.M., e COELHO,H. Normais de temperaturas

máxima, mínima e média estimadas em função de latitude, longitude e altitude

para o estado do Piauí. Ensaios – Boletim de Pesquisa, 1(1): 1-40, 1982.

LOPES, H.;CANDEIAS, A.L.B.; ACCIOLY, L.J.O.; SOBRAL, M. do C.M. &

PACHECO, A.P. Parâmetros biofísicos na detecção de mudanças na cobertura

e uso do solo e,m bacias hidrográficas. In: Revista Brasileira de Engenharia

Agrícola e Ambiental, v.14, n.11, p.1210–1219, 2010a.

MMA. Programa de ação Nacional de Combate à desertificação. Disponível

em: <http://desertificacao.cnrh-srh.gov.br/>. Acesso em 12 de novembro de

2008.

MELO, E. T.; SALES, M.C.L.; OLIVEIRA, J.G.B. Aplicação do Índice de

Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI) para análise da degradação

ambiental da microbacia hidrográfica do Riacho dos Cavalos, Crateús-CE.In:

RA’EGA, Curitiba, vol.23, p. 520-533, 2011.

OLIVEIRA, T. H.; SILVA, J.S.; SILVA, C.A.V.; SANTIAGO, M.M.; MENEZES,

J.B.;SILVA, H.A. & PIMENTEL, R. M. M. Avaliação da Cobertura Vegetal e do

Albedo da Bacia Hidrográfica do Rio Moxotó com Imagens do Satélite Landsat

5. In: Anais XIV Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, Natal, Brasil,

25-30 abril 2009.

277

RA´E GA 25 (2012), p. 252-278

Curitiba, Departamento de Geografia – UFPR

www.geografia.ufpr.br/raega/

ISSN: 2177-2738

RHODES, J. G. Repensando a desertificação: o que sabemos e o que temos

aprendido?. Fortaleza: ICID, 1992.

ROXO,M.J. & J.M.MOURÃO. Um passo contra o deserto: a percepção do

fenômeno. Revista Florestal, Lisboa, XI(1):30+34, 1998.

ROSEMBACK, R.; FERREIRA, N.J.; SHIMABUKURO, Y.E.; CONFORTE, J.C.

Análise da dinâmica da cobertura vegetal na região sul do Brasil a partir de

dados MODIS/TERRA. In: Revista Brasileira de Cartografia, nº 62, Edição

Especial 2, p.401-416, 2010.

SÁ, I. I. S.; GALVÍNCIO, J. D.; MOURA, M.S.B.; & SÁ, I.B. Cobertura vegetal e

uso da terra na região Araripe pernambucana. Mercator, Fortaleza, v.9, nº 19,

mai./ago., 2010.

SANTOS, P.; NEGRI, A. J. A comparasion of the normalized difference

vegetation index and rainfall for the Amazon and northeastern Brazil. Journal of

applied meteorology, Washington, v. 36, n 7, p. 958-965, 1997.

SILVA, V.C.L. & SILVA R. M. Análise da cobertura vegetal em Lucena entre

1970/2005 usando ecologia da paisagem, Sig e sensoriamento remoto.

Caminhos de Geografia, Uberlândia, Vº 12, nº 37, p 8-20, 2011.

SOUSA, R. F.; BARBOSA, M. P.; SOUSA JÚNIOR, S.P.; NERY, A.P ; LIMA,

A.N. Estudo da evolução espaço-temporal da cobertura vegetal do município

de Boa Vista – PB, utilizando geoprocessamento. In: Caatinga, Mossoró, vol.

21, nº 3, p.22-30. Jun/agos. 2008.

SUDENE. Dados Pluviométricos Mensais do Nordeste: Estado do Piauí. Recife,

1990.

THORNTHWAITE, C.W & J.R. MATHER. The Water Balance - Publications in

Climatology. N. Jersey: Centerton, v. VIII, nº 1, 1955.

UNEP. Status of desertification and implementation of the United Nations Plan

of Action to Combat Desertification. Nairóbi, 1991.

VASCONCELOS SOBRINHO, J. Metodologia para Identificação de Processos

de Desertificação: Manual de Indicadores. Recife: SUDENE, 1978.

VIEIRA, N.M. Estudo geomorfológico das voçorocas de Franca - SP. 1978. 225

f. Tese (Doutorado em História) - Instituto de História e Serviço Social,

Universidade Estadual Paulista, Franca, 1978.

Recebido em 27/12/2011.

Aceito em 06/06/2012.

278