UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE - UNIVALE

FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - FACS

CURSO DE ENFERMAGEM

Ana Luisa Cardoso e Silva

Manuela Vieira Mansur

Marcelo Cristiano de Almeida Soares

Renata Ribeiro de Melo

Rosiane Gonçalves Santos

O IMPACTO PROVOCADO EM GESTANTES/PUÉRPERAS HIV POSITIVO DIANTE

DA (IM) POSSIBILIDADE DE AMAMENTAR: uma revisão bibliográfica

Governador Valadares

2008

ANA LUISA CARDOSO E SILVA

MANUELA VIEIRA MANSUR

MARCELO CRISTIANO DE ALMEIDA SOARES

RENATA RIBEIRO DE MELO

ROSIANE GONÇALVES SANTOS

O IMPACTO PROVOCADO EM GESTANTES/PUÉRPERAS HIV POSITIVO DIANTE

DA (IM) POSSIBILIDADE DE AMAMENTAR: uma revisão bibliográfica

Trabalho de conclusão de curso (TCC) para

obtenção do título de bacharel em

Enfermagem, apresentada à Faculdade de

Ciências da Saúde da Universidade Vale do

Rio Doce.

Orientadora: Prof.ª Ms. Ana Carolina de

Oliveira Martins Moura

Co-orientador: Prof.º Ms. Walter Willian

Barreto

Governador Valadares

2008

ANA LUISA CARDOSO E SILVA

MANUELA VIEIRA MANSUR

MARCELO CRISTIANO DE ALMEIDA SOARES

RENATA RIBEIRO DE MELO

ROSIANE GONÇALVES SANTOS

O IMPACTO PROVOCADO EM GESTANTES/PUÉRPERAS HIV POSITIVO DIANTE DA

(IM) POSSIBILIDADE DE AMAMENTAR: uma revisão bibliográfica

Trabalho de conclusão de curso (TCC) para

obtenção

do

título

de

bacharel

em

Enfermagem, apresentada à Faculdade de

Ciências da Saúde da Universidade Vale do

Rio Doce.

Governador Valadares, _______ de ______________________ de _________.

Banca Examinadora:

Prof.ª Ms. Ana Carolina de Oliveira Martins Moura – Orientadora

Universidade Vale do Rio Doce

Prof.ª Patrícia Malta Pinto

Universidade Vale do Rio Doce

Prof.ª Ana Maria Germano de Rezende

Universidade Vale do Rio Doce

AGRADECIMENTOS

Agradecemos primeiramente a Deus que esteve sempre ao nosso lado durante essa longa

jornada, nos iluminando, dando-nos coragem e força para vencer e superar os obstáculos que

muitas vezes achamos que não fossemos conseguir, nunca nos deixando desistir e nem nos

abandonando nos momentos mais difíceis de que tanto precisamos.

Agradecemos aos nossos familiares e amigos que compartilharam conosco nossas alegrias e

tristezas, nos incentivando a seguir em frente, contribuindo para o nosso desenvolvimento pessoal

e profissional, por todo o incentivo e carinho que nos deram. Sem a confiança de vocês,

dificilmente este trabalho teria se concretizado. Amamos muito vocês!

Agradecemos aos professores por compartilharem conosco suas experiências e sabedorias

aprimorando nossos conhecimentos, em especial à nossa orientadora Prof.ª Ms. Ana Carolina de

Oliveira Martins Moura e nosso co-orientador Prof.º Ms. Walter Willian Barreto pela dedicação e

paciência.

A todos que direta ou indiretamente tornaram este sonho realidade. Apresentamos nossos

sinceros agradecimentos, reconhecendo que o papel exercido por cada um foi indispensável para

a realização deste trabalho.

Muito obrigado (a)!

“[...] o desejado para este momento, neste contexto concreto, é que:

• antes de pronunciar a palavra, haja escuta;

• antes de repreender as reclamações e exigências, haja a acolhida

em silêncio;

• antes de rejeitar tecendo julgamentos, haja aproximação e

carinho.

• Inaugurem-se: Tempos de desejo e desejo de tempos para aprender

com a outra pessoa, para sonhar novos sentidos para a existência,

para afirmar a vida!”.

Prof.ª Tânia Mara Vieira Sampaio

Faculdade de Ciências de Religião – UNIMEP (2001)

RESUMO

O crescimento da epidemia da Aids entre as mulheres em idade reprodutiva vem atualizando

questões referentes à sexualidade e à reprodução, sendo considerado um grave problema de saúde

pública. Com isso, levou-se, consequentemente, ao aumento do número de crianças infectadas

pelo HIV/Aids, sendo a maioria devida à transmissão vertical, na qual o vírus pode ser

transmitido durante a gestação, parto e amamentação. Os estudos revisados indicam que a

infecção pelo HIV/Aids pode alterar de muitas formas a experiência da gestação e da

maternidade, gerando uma sobrecarga psicológica relacionada ao estigma social e ao risco de

transmissão para a criança. Este estudo tem como enfoque a relação entre o HIV/Aids e o

Aleitamento materno e suas implicações, tendo como Objetivo: compreender os sentimentos

vivenciados por gestantes/puérperas soropositivas ao HIV diante da impossibilidade de

amamentar, no intuito de contribuir com conhecimentos para decisões a serem tomadas pelo

profissional de saúde. Metodologia: Para tal, optou-se pela revisão sistemática de literatura

científica, na modalidade denominada revisão integrativa, sendo realizada uma coleta de dados

com consultas nas seguintes bases e bancos de dados: PSYCHÊ, SCIELO, LILACS, BIREME,

revistas eletrônicas, além de referências específicas. Síntese dos dados: Através do estudo podese evidenciar que nutrizes com sorologia positiva para HIV podem transmitir o vírus pelo leite

materno para a criança, embora o aleitamento materno, pelas inúmeras vantagens que traz tanto

para a mãe como para o recém-nascido, é reconhecido como a melhor forma de alimentação da

criança. Porém, essa prática tão incentivada pelos profissionais da área da saúde, é uma ameaça

aos filhos de mulheres portadoras do HIV/Aids, e por isso a amamentação é contra-indicada.

Através de entrevistas realizadas por alguns estudos com gestantes/puérperas HIV positivo

relatou-se a existência de sentimentos como: negação, inveja, tristeza, inutilidade, medo,

impotência e aceitação. Através da análise destes sentimentos, observou-se que a mulher HIV

positiva, impossibilitada de amamentar, vivencia uma realidade muito dolorosa que influencia

seu modo de viver, sua saúde e de seu filho. Conclusão: Portanto, a Enfermagem precisa

compreender e incorporar em seu cuidado, além dos aspectos biológicos, os emocionais, sociais e

culturais que circundam a mulher, para lhe prestar uma assistência mais qualificada e

humanizada.

Palavras-chave: HIV/Aids. Amamentação. Saúde da Mulher.

ABSTRACT

The growth of the epidemic of Aids among women of reproductive age is upgrading issues

relating to sexuality and reproduction, and is considered a serious public health problem. With

this, to be led, consequently, increasing the number of children infected by HIV / Aids, most of

them due to vertical transmission, in which the virus can be transmitted during pregnancy,

childbirth and breastfeeding. The studies indicate that HIV / Aids can change in many ways the

experience of pregnancy and motherhood, creating a psychological burden related to social

stigma and the risk of transmission to the child. This study is to focus the relationship between

HIV / Aids and Breast-feeding and its implications, with the Objective: To understand the

feelings experienced by pregnant women / mothers to HIV seropositive before the inability to

breastfeed in order to contribute to knowledge for decisions to be taken by health care

professional. Methodology: To this end, it was decided to systematic review of scientific

literature, the method called integrative review, and held a consultation with collecting data on

the following bases and databases: Psyche, SCIELO, LILACS, BIREME, electronic journals, and

specific references. Synthesis of data: Through the study may become clear that mothers were

seropositive for HIV can transmit the virus by breast milk for the children, although breastfeeding, the many advantages it brings to both the mother and for the newborn, is recognized as

the best way to feed the child. However, this practice so encouraged by health professionals, is a

threat to the children of women with HIV / Aids, and therefore breastfeeding is contra-indicated.

Through interviews conducted by some studies in pregnant women / mothers are HIV-positive

reported the existence of feelings as: denial, jealousy, sadness, futility, fear, helplessness and

acceptance. Through analysis of these feelings, it was observed that the HIV positive woman,

unable to breastfeed, experience a very painful reality that affects their mode of living, your

health and your child. Conclusion: Therefore, the nursing needs to understand and incorporate

into their care, in addition to the biological aspects, the emotional, social and cultural surrounding

the woman, to provide a more qualified assistance and humanized.

Key-words: HIV / Aids. Breastfeeding. Women's Health.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO ................................................................................................................. 9

2 OBJETIVOS .................................................................................................................... 12

2.1 OBJETIVO GERAL....................................................................................................... 12

2.2 OBJETIVOS ESPECIFÍCOS ......................................................................................... 12

3 METODOLOGIA............................................................................................................ 13

3.1 TIPO DE ESTUDO ........................................................................................................ 14

4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ....................................................................................... 15

4.1 HIV X MULHER ........................................................................................................... 15

4.1.1 Histórico da epidemia da Aids.................................................................................. 17

4.1.2 Feminilização da Aids ............................................................................................... 19

4.1.3 A Gestante/Puérpera e o HIV – Transmissão Vertical .......................................... 21

4.2 FEMINILIDADE X AMAMENTAÇÃO....................................................................... 28

4.2.1. O que é uma mulher? - O enigma do universo feminino ...................................... 28

4.2.2 Sexualidade Feminina ............................................................................................... 29

4.2.3 Maternidade ............................................................................................................... 30

4.2.4 Tornar-se Mulher e Mãe........................................................................................... 31

4.2.5 O significado do seio para a mulher ........................................................................ 33

4.2.6 Aleitamento Materno ................................................................................................ 35

4.2.6.1 Leite materno: Veículo de Agentes infecciosos ....................................................... 38

4.3 IMPOSSIBILIDADE DE AMAMENTAR X SENTIMENTOS ................................... 41

4.3.1 A descoberta da soropositividade............................................................................. 41

4.3.2 Não amamentar: Sonho ou Realidade? ................................................................... 42

4.3.3 Sentimentos evidenciados.......................................................................................... 44

4.3.3.1 Negação .................................................................................................................... 44

4.3.3.2 Inveja ........................................................................................................................ 45

4.3.3.3 Tristeza e inutilidade ................................................................................................ 46

4.3.3.4 Medo......................................................................................................................... 48

8

4.3.3.5 Impotência e aceitação.............................................................................................. 49

5 A ATUAÇÃO DA ENFERMAGEM ............................................................................. 51

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS.......................................................................................... 58

7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .......................................................................... 63

9

1 INTRODUÇÃO

Considerado a pandemia da atualidade, a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida

(Aids) é uma doença infecciosa causada pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV),

que gera uma perda progressiva da imunidade resultando em infecções graves

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004c), tendo se configurado como um dos mais sérios

problemas de saúde pública, com grande tendência de crescimento e propagação.

Neste contexto, a Organização Mundial de Saúde (OMS), afirma que o Brasil está

entre os países com epidemia concentrada de Aids onde seu quadro epidemiológico, a

forma de transmissão e o perfil dos infectados vem sofrendo mudanças nos últimos anos.

Dentre elas, podemos verificar a alteração na proporção entre homens e mulheres atingidos

pelo vírus. A maioria dos casos notificados continua sendo de homens, entretanto, os

valores se aproximam nos últimos anos. A razão homem/mulher que era 15,1 em 1986

atinge 1,5 em 2005, ou seja, é inferior a dois casos masculinos para cada caso feminino

(BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DST/AIDS, 2007).

Em reflexo, o estudo proposto foi selecionado devido ao contato dos componentes do

grupo no decorrer das observações do campo de estágio e durante a prática, onde se notou a

ocorrência de altos índices de gestantes/puérperas portadoras do vírus HIV.

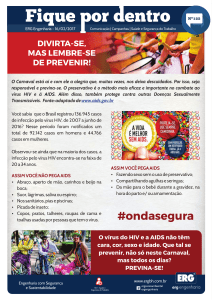

É necessário ressaltar que a maioria dos casos de transmissão vertical do HIV (cerca

de 65%) acontece durante o trabalho de parto e no parto propriamente dito, e os 35%

restantes ocorrem intra-útero, e nas últimas semanas de gestação. O aleitamento materno

representa risco adicional de transmissão de 7% a 22% (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2002).

Dito isso, a singularidade da proposta se deve ao fato de que o tema é relevante e que, até o

momento, foram realizados poucos estudos específicos que abordassem os aspectos

emocionais vivenciados por gestantes/puérperas HIV positivo, em especial a respeito do

impacto da profilaxia para prevenção da transmissão vertical sobre a experiência da

gestação e maternidade.

Segundo o Ministério da Saúde (2000a), é possível reduzir aproximadamente 70% no

risco da transmissão vertical através da administração de anti-retrovirais (AZT) na

10

gestação, trabalho de parto e parto, e na substituição do leite materno por fórmula infantil.

Realizadas estas recomendações, a chance de uma mulher transmitir o HIV para o seu filho

cai para algo em torno de 2% (NUÑEZ, J.H.; MARTIN-PINTADO, L.; GÓMEZ, H.N.,

2003).

Segundo Tunala e Paiva (2000), além de profissionais capacitados para o

acompanhamento da mãe e da criança, é necessário que haja a participação efetiva das

mães em realizar todas as intervenções recomendadas, para ocorrer e manter a diminuição

do risco de infecção. Entretanto, esta só irá aderir ao tratamento preventivo se estiver

sensibilizada com a idéia de que seu filho poderá ser infectado e que, para evitar essa

infecção, é necessário seguir todas as recomendações, pois a adesão da mãe ao tratamento é

fundamental para diminuir o risco de infecção na criança.

A adesão ao tratamento é uma técnica na qual se aprende a lidar com as dificuldades

econômicas, sociais e individuais, uma vez que, atualmente, a população mais acometida

pela infecção tem sido proveniente de classes sociais menos favorecidas, com baixo nível

de escolaridade, afirmando a tendência de pauperização da epidemia (TUNALA, L.;

PAIVA, V., 2000). Segundo Neves e Gir (2006), a complexidade que envolve a infecção

pelo HIV, não abrange somente o lado cognitivo do conhecimento e da informação, mas

também as mudanças de comportamento.

A imagem da amamentação, de alguma maneira, tem povoado o mundo das mulheres,

enquanto símbolo representativo da maternidade, construído social e culturalmente ao

longo dos tempos, e sendo considerado como determinação biológica da espécie (SILVA,

I.A., 2000). A amamentação não envolve apenas os fatores biológicos, mas abrange

dimensões construídas culturalmente, socialmente e historicamente (NAKANO, A.M.S.,

2003).

De acordo com a Academia Americana de Pediatria - AAP (1998), o aleitamento

natural proporciona benefícios tanto para a mãe como para o recém-nascido, sendo

reconhecido como a melhor forma de alimentação da criança. Porém, essa prática tão

incentivada pelos profissionais da área da saúde, é uma ameaça aos filhos de mulheres

portadoras do HIV/Aids. Um dos meios de transmissão vertical do vírus da Aids é pela

11

amamentação, sendo maior o risco durante os primeiros meses de vida. A falta de

experiência da mãe com relação à amamentação pode aumentar o risco da transmissão.

Vinhas et al. (2004), afirma que amamentar o filho parece uma tarefa comum para a

maioria das lactentes, entretanto, para o grupo de mães soropositivos, representa a falta de

oportunidade de exercer a maternidade em sua integralidade. Com isso, é melhor que a mãe

ofereça o leite artificial, dando ao filho atenção e carinho. Todavia, deve-se tornar esse

momento, que é singular, em uma interação maternal, cultivando uma relação de intimidade

entre ambos, enquanto oferece a mamadeira.

Assim, para garantir seu status social, as mulheres HIV positivo precisam enfrentar a

condenação social gerada por uma gestação, as pressões sociais em favor da amamentação

e a recomendação médica de não amamentar (KNAUTH, D.R., 1999).

Moreno (2004) refere-se à ausência de conhecimento dos profissionais de saúde

acerca dessa questão, bem como às dificuldades em aceitar o diagnóstico de HIV e a nãoamamentação. Para Santos (2004), os depoimentos de gestantes/puérperas HIV positivo

vieram acompanhados de sentimentos como tristeza, culpa, inveja, impotência, dúvida,

medo do preconceito e um intenso desejo das mulheres de não terem suas mamas

enfaixadas no período pós-parto.

De acordo com Padoin e Souza (2007), tal situação, gera grandes obstáculos para as

diversas áreas do conhecimento: lidar com uma mulher que até então poderia e deveria

amamentar e agora não deve, embora possa. Entende-se que pode amamentar porque tem

possibilidades biológicas de nutrir seu filho com vantagens já comprovadas

cientificamente, e relacionadas ao contexto socioeconômico e ao vínculo afetivo. Mas não

deve, porque amamentar, para a mulher HIV positivo, é um ato que pode possibilitar a

transmissão do vírus para a criança, o que implica em um problema de saúde e social.

Com o crescente número de mulheres em idade reprodutiva infectadas, as gestantes

HIV positivo formam um grupo especial para a assistência dos profissionais da área da

saúde, tanto em relação ao desenvolvimento da gestação e do feto, quanto em relação aos

aspectos psicológicos, sociais e familiares.

Observa-se, uma lógica voltada à criança, porque os programas políticos de combate à

Aids possuem como parte dos objetivos a diminuição do risco de transmissão vertical. Mas,

12

e essa mulher, diante de uma sociedade que a prepara e a incentiva para atender às

necessidades de seu filho, dentre as quais a alimentação, através do leite de seu seio, mas

que, em virtude das circunstâncias dessa infecção, não “pode” amamentar seu bebê? Em

um contexto hospitalar no qual muitas vezes é “ordenada”: “não ofereça seu seio!”, é

“vigiada”, tem suas mamas enfaixadas, recebe medicação que impede sua lactação, não é

bem orientada ou escutada, enfim, lhe é tirado o direito decisório.

Dentro dessa lógica, surge o questionamento que norteou esse estudo: O que sentem

as gestantes/puérperas HIV positivo diante da sua soropositividade e da conseqüente

impossibilidade de amamentar, no contexto social em que vivem?

Traçou-se como objeto deste estudo o impacto provocado nas gestantes/puérperas

HIV positivo diante da impossibilidade de amamentar, sendo abordadas as informações

mais recentes sobre a transmissão do HIV através do aleitamento materno, o reflexo desta

interação entre o sentimento da mãe e a não amamentação e a interação entre o enfermeiro

e a gestante/puérpera HIV positivo.

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GERAL

Compreender o impacto provocado em gestantes/puérperas HIV positivo diante da

(im) possibilidade de amamentar.

2.2 OBJETIVOS ESPECIFÍCOS

Identificar as principais preocupações e sentimentos das gestantes/puérperas

HIV positivo quanto ao impedimento da amamentação natural;

13

Analisar a gestação e maternidade no contexto da epidemia de HIV/Aids,

contribuindo na assistência a saúde das gestantes/puérperas HIV positivo;

Compreender o significado emocional da experiência da não-amamentação;

Estudar a interação entre o enfermeiro e a gestante/puérpera HIV positivo,

com o intuito de avaliar a assistência que deve ser prestada pelos profissionais

de saúde a essas mulheres, a fim de minimizar o impacto e sofrimento das

mesmas.

3 METODOLOGIA

O estudo foi realizado através de uma pesquisa bibliográfica, considerando a

relevância do tema, buscando conhecer sob o olhar de alguns autores, o impacto provocado

em gestantes/puérperas HIV positivo diante da impossibilidade de amamentar,

identificando intervenções educativas e o papel do profissional enfermeiro nesse contexto,

e, assim, atender aos objetivos propostos.

Para o desenvolvimento da pesquisa e melhor compreensão do tema, este Trabalho de

Conclusão de Curso foi elaborado a partir dos registros, análise e organização dos dados

bibliográficos, instrumento que permite uma maior compreensão e interpretação crítica das

fontes obtidas.

A elaboração da pesquisa teve como ferramenta norteadora, material já publicado

sobre o tema; livros, artigos científicos, publicações periódicas e materiais na Internet

disponíveis nos seguintes bancos de dados: PSYCHÊ, SCIELO, LILACS, BIREME.

Para a organização do material, foram realizadas as etapas e procedimentos do

Trabalho de Conclusão de Curso, onde se busca a identificação preliminar bibliográfica,

fichamento de resumo, análise e interpretação do material, bibliografia, revisão e relatório

final.

14

3.1 TIPO DE ESTUDO

Trata-se de um estudo de revisão sistemática de literatura científica, na modalidade

denominada revisão integrativa. Segundo Cooper (1989), esse tipo de revisão é

“caracterizado como um método que agrega os resultados obtidos de pesquisas primárias

sobre o mesmo assunto, com o objetivo de sintetizar e analisar esses dados para

desenvolver uma explicação mais abrangente de um fenômeno específico”. Ainda segundo

o autor, a revisão integrativa é a mais ampla modalidade de pesquisa de revisão, devido à

inclusão simultânea de estudos experimentais e não-experimentais, questões teóricas ou

empíricas. Diante disso, permite maior entendimento acerca de um fenômeno ou problema

de saúde.

Justifica-se a revisão sistemática através de sua definição como sendo uma aplicação

de estratégias científicas que limitam o viés da seleção de artigos, onde se avalia com

espírito crítico os artigos e se sintetizam todos os estudos relevantes em um tópico

específico (PER ISSÉ, A.R.S.; GOMES, M.; NOGUE IRA, A.S., 2001).

Em relação à sua importância, estudiosos afirmam que esse recurso pode criar uma

forte base de conhecimentos, capaz de guiar a prática profissional e identificar a

necessidade de novas pesquisas (GALVÃO, C.M.; SAWADA, N.O.; TREVIZAN,

M.A., 2004; SAMPAIO, R.F.; MANCINI, M.C., 2007) e, segundo Hek (2000),

“constitui-se em um método moderno para a avaliação simultânea de um conjunto de

dados”.

15

4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

4.1 HIV X MULHER

A síndrome da imunodeficiência adquirida (Aids) é uma manifestação clínica

avançada da infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV). Geralmente, a

infecção pelo vírus HIV leva a uma imunossupressão progressiva, especialmente da

imunidade celular, e a uma desregulação imunitária. Tais desregulações e supressões

imunitárias resultam em infecções oportunistas, neoplasias e/ou manifestações (demência,

caquexia, trombicitopenia, etc.) que são condições definidoras da Aids, quando em

presença da infecção pelo HIV (CASTRO, K.G. et al., 1993).

A infecção pelo HIV é, atualmente, um grave problema no contexto da Saúde Pública,

de caráter pandêmico, com evolução letal e que, ainda, não existe tratamento curativo ou

vacina. Além disso, é uma doença cercada de mitos e preconceitos morais e sociais, que

podem afetar o aspecto psicológico, as relações familiares, afetivas, sociais e profissionais

do portador (VAZ, M.J.R.; BARROS, S.M.O., 2000).

Vários estudos epidemiológicos têm evidenciado que a via sexual é a forma de

transmissão predominante do vírus HIV, através da exposição a secreções contagiosas que

contenham o vírus e/ou células infectadas. Outra forma significativa de transmissão ocorre

através da exposição parenteral a sangue, hemoderivados ou tecidos infectados pelo HIV,

assim como também, através da transmissão perinatal (VERONESE, R.; FOCACCIA, R.,

2002).

Seguindo a tendência mundial, foram identificados, de 1980 até 2007, 314.294 casos

de Aids no sexo masculino e 159.793 no sexo feminino. Nota-se que a razão de sexo (H:M)

no Brasil vem diminuindo ao longo da série histórica, passando de 15 homens para cada

mulher em 1986 para 15 homens para cada 10 mulheres (1,5:1) em 2005. Ainda é possível

observar que, segundo a faixa etária, do total de casos identificados em mulheres, 71%

estão na faixa etária de 25 a 49 anos (BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DST/AIDS, 2007b).

16

Segundo o Ministério da Saúde (2004a), o crescimento da epidemia da Aids entre as

mulheres levou, conseqüentemente, ao aumento do número de casos em crianças, o que é

denominado infantilização do agravo. O vírus HIV pode ser transmitido da mãe para o filho

durante a gestação, durante o parto e no puerpério através do leite materno, sendo que este

representa risco adicional de 7 a 22% (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2003). Essa forma de

contágio é conhecida como transmissão vertical (TV), sendo considerada a principal via de

infecção.

O momento exato em que a infecção pelo HIV ocorre no feto ainda não é conhecido,

porém, a transmissão perinatal intra-útero foi comprovada através da detecção do HIV no

líquido amniótico, tecidos fetais e placenta (SPRECHER, S. et al., 1986; MUNDY, D.C. et

al., 1987). Segundo Ehrnst et al. (1991) “o risco de transmissão é maior no final da gestação

e no período intraparto”. Os mecanismos da transmissão intraparto são desconhecidos, mas,

provavelmente, pode ocorrer pela exposição mucocutânea da criança ao sangue ou pela

secreção cérvicovaginal materna (DUARTE, G., 1997; LUZURIAGA, K.; SULLIVAN,

J.L., 1997).

Estudos mostram que os retrovírus na mãe infectada podem ser encontrados livres

ou nos monócitos do leite; as portas de entrada do vírus são as mucosas nasofaríngea e

gastrointestinal do recém-nascido (RN), que ficam mais comprometidas com o uso de

aleitamento misto, pois o leite artificial pode provocar lesões nessas mucosas

(LAMOUNIER, J.A.; MOULIN, Z.S.; XAVIER, C.C., 2004). Atualmente, a grande

maioria dos casos de crianças com Aids é devida à transmissão vertical (TV): em 1997, a

transmissão vertical foi responsável por 92% dos casos em crianças menores de 13 anos, e

em 2004, por 83,6% (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004c).

Diante disso, essa situação se tornou um grave problema de saúde pública e

impulsionou o Ministério da Saúde (MS) a criar políticas públicas com o objetivo de

diminuir esses índices. Essas políticas se concretizam em programas que recomendam as

mães soropositivas para o HIV o uso de anti-retrovirais (AZT) e contra-indicam a prática

do aleitamento materno. Sendo assim, é utilizado o protocolo 076 para evitar a transmissão

vertical, sendo comprovado que o uso da zidovudina (AZT) diminui em 67,5% esse risco

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2001b). Desta maneira, tendo o recém-nascido boa vitalidade,

17

mãe e filho são encaminhados para o alojamento conjunto, sistema em que ambos

permanecem juntos durante as vinte e quatro horas do dia.

Apesar dos resultados favoráveis no controle da doença, com a administração das

terapias medicamentosas, anti-retrovirais e inibidores de protease, a cura da Aids continua

sendo um desafio para os cientistas no mundo inteiro. Muitas conquistas foram alcançadas

desde o reconhecimento da doença, as novas opções de medicamentos têm prolongado e

melhorado a qualidade de vida dos portadores, mas medicamentos curativos ainda não

foram desenvolvidos (VAZ, M.J.R.; BARROS, S.M.O., 2000).

4.1.1 Histórico da epidemia da Aids

A pandemia da Aids se tornou um ícone de grandes questões que afligem o planeta

nos dias de hoje, como direitos humanos, qualidade de vida, políticas de medicamentos e

propriedade industrial (PARKER, R.; CAMARGO-JR., K.R., 2000). De acordo com Pinto

et al. (2007), “a síndrome da imunodeficiência adquirida (Aids) foi reconhecida nos EUA, a

partir da identificação de um número elevado de jovens do sexo masculino, homossexuais e

moradores de San Francisco, que apresentaram “sarcoma de Kaposi”, pneumonia por

Pneumocystis carinii e comprometimento do sistema imune, os quais, sabemos, são

características típicas da Aids.

De acordo com Brito, Castilho e Szwarcw (2000), a identificação, em 1981, da

síndrome da imunodeficiência adquirida, habitualmente conhecida como Aids, tornou-se

um marco na história da humanidade. A epidemia da infecção pelo vírus da

imunodeficiência humana (HIV) e da Aids representa um fenômeno global, dinâmico e

instável, cuja forma de ocorrência nas diferentes regiões do mundo depende, entre outros

determinantes, do comportamento humano individual e coletivo. A Aids se destaca como

sendo a enfermidade infecciosa mais emergente, devido a grande magnitude e extensão dos

danos causados, e com isso, suas características e repercussões têm sido exaustivamente

discutidas pela comunidade científica e pela sociedade em geral.

18

Segundo Marin, Paiva e Barros (1991), desde o reconhecimento da Aids, ocorreram

várias mudanças conceituais. Inicialmente, a classificação dos homossexuais masculinos

como grupo de risco — em que é maior a incidência da doença — era quase exclusivo.

Posteriormente, constatou-se a ocorrência da doença em usuários de drogas injetáveis e

hemofílicos. Aumentaram, então, os grupos de risco, como os parceiros heterossexuais de

portadores do HIV e receptores de sangue ou seus derivados, mas a doença continuou

sendo entendida como exclusiva desses grupos (NASCIMENTO, D.R., 1997). Ainda

segundo Nascimento (1997), “observações clínicas e epidemiológicas indicavam que a

doença era transmitida por via sexual e sangüínea, e que um vírus era o provável agente

etiológico”. Desde o início, acreditou-se nessa hipótese, que foi demonstrada em 1983, na

França e nos Estados Unidos, por Luc Montagnier, do Instituto Pasteur, de Paris, que isolou

o vírus e o denominou LAV, e Robert Gallo, do National Cancer Institute, que o

denominou de HTLV-III. A questão da primazia da descoberta e a associação do vírus ao

grupo HTLV despertaram grande controvérsia. Em maio de 1986, uma Comissão

Internacional de Nomenclatura de Virologia decidiu unificar e universalizar o nome do

vírus, que passou a se chamar HIV, que significa Vírus da Imunodeficiência Humana.

O Prêmio Nobel de Medicina, em 2008, contemplou dois cientistas europeus, sendo

dois franceses, Françoise Barre-Sinoussi e Luc Montagnier, pela descoberta do vírus

causador da Aids, o HIV. A escolha dos vencedores parece ter finalizado uma das maiores

polêmicas da ciência atual: o questionamento sobre quem foi o primeiro a identificar o

HIV. O francês Luc Montagnier e o americano Robert Gallo disputaram a liderança durante

muitos anos e até recentemente eram considerados co-autores da descoberta. Depois de

uma longa investigação, o comitê que elege os premiados concluiu: o causador da doença

foi revelado por Montagnier e Françoise Barré-Sinoussi, atribuindo assim o mérito a França

(Agência AIDS, 2008).

No Brasil, os primeiros casos de Aids confirmados foram em 1982, no estado de São

Paulo, e, desde o início da década de 1980 até hoje, foram notificados 474.273 casos de

Aids. Do total de casos de Aids a maioria concentra-se nas regiões Sul e Sudeste

(BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DST/AIDS, 2007b).

19

Segundo parâmetros da Organização Mundial de Saúde (OMS), o Brasil situa-se entre

os países com epidemia concentrada de Aids – quando o número de casos, novos ou

antigos, em qualquer população de risco é maior que 5%, mas menor que 5% nas

populações que não apresentam conduta de risco (BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO

DST/AIDS, 2007b).

De acordo com pesquisas realizadas na última década por Parker e Camargo (2000),

foram agrupados os fatores estruturais facilitadores da disseminação do HIV/Aids em 03

categorias distintas, mas interconectadas: (1) Sub-desenvolvimento econômico e pobreza;

(2) Mobilidade (incluindo migração e trabalho sazonal); (3) Desigualdade de gênero. Sendo

que neste contexto o Brasil pode ser considerado como uma complexa síntese onde estão

presentes todos estes fatores: movimentos migratórios, o encolhimento do mercado formal

de trabalho, a desintegração social produzida pelo crime organizado e o tráfico de drogas e

a falta de poder das mulheres.

4.1.2 Feminilização da Aids

No início desta pandemia, a atenção à saúde se voltava para os chamados grupos de

risco: homossexuais, usuários de drogas injetáveis, hemofílicos e prostitutas. Sendo assim,

aqueles que não pertenciam a esses grupos não eram enfocados quanto aos cuidados

necessários para evitar a contaminação do HIV, dentre os quais, a mulher com parceiro

fixo. Criou-se, ainda, no imaginário social, o ideário de que a mulher sem “comportamento

promíscuo” não poderia ser atingida por este vírus, o que a distanciou das medidas

preventivas contra a Aids. Existem, inclusive, as questões de gênero, que determinam

culturalmente a “superioridade” do homem em relação à mulher, a qual enfrenta muitas

dificuldades para utilizar a camisinha com seu parceiro durante o sexo. A articulação desses

aspectos tornou a mulher bastante vulnerável a essa doença sexualmente transmissível

(SCHAURICH, D.; PADOIN, S.M.M., 2004).

20

Isto se justifica porque estas são vulneráveis a contrair o vírus da imunodeficiência

humana (HIV) nas suas relações sexuais sem proteção. A vulnerabilidade pode ser

entendida como sendo o conjunto de aspectos biológicos, individuais, programáticos,

sociais e culturais, interdependentes e mutuamente influenciáveis, assumindo pesos e

significados diversos que variam no decorrer do tempo e determinam o grau de

susceptibilidade e condições de respostas de indivíduos e comunidades em relação ao

HIV/Aids (MATOS, G.D., 2005).

Concomitantemente cresce de forma vertiginosa, no Brasil, principalmente na década

de 1990, o número de mulheres casadas e com parceiros fixos com a Síndrome da

Imunodeficiência Adquirida (Aids), o que chamamos de feminilização da Aids

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2000b).

Em relação à infecção do HIV em mulheres, ressaltam-se, ainda, alguns fatores

socioculturais que têm contribuído para a maior vulnerabilidade feminina à infecção.

Muitas mulheres se tornam submissas em seus relacionamentos amorosos, delegando aos

homens a responsabilidade pela prática do sexo seguro e acreditando-se protegidas pelo

fato de manterem relações estáveis e heterossexuais (PRAÇA, N.S.; GUALDA, D.M.R.,

2003). Várias pesquisas demonstram que a confiança no marido e a dificuldade de negociar

práticas mais seguras levam a comportamentos sexuais de risco entre mulheres

empobrecidas, denotando a necessidade de aconselhamento e apoio para que elas possam

discutir e decidir sobre os aspectos de sua sexualidade e planejamento familiar (GIR, E. et

al., 2004; MURPHY, D.A. et al., 1998; PAIVA, M.S., 2000; PRAÇA, N.S.; GUALDA,

D.M.R., 2003; SANTOS, N.J.S. et. al., 2002; VERMELHO, L.L.; BARBOSA, R.H.S.;

NOGUEIRA, S.A., 1999). Mesmo após ter descoberto a infecção, a contaminação em

relações heterossexuais estáveis pode ser vista pelas mulheres como uma espécie de

conseqüência do cumprimento do papel de esposa, sendo que a "culpa" do marido seria

minimizada pela idéia de que os comportamentos que o levaram a sua infecção fazem parte

da natureza masculina (KNAUTH, D.R., 1997b).

Além desses aspectos, deve-se considerar o forte estigma social relacionado à

epidemia do HIV/Aids, que a associou a comportamentos considerados desviantes pela

sociedade, como promiscuidade, uso de drogas ilícitas e homossexualidade, assim como a

21

uma sentença de morte eminente, à degradação física e à perda dos direitos civis

(MORANDO, L., 1998; SEFFNER, F., 2001). Desse modo, o imaginário social relacionado

à infecção pelo vírus HIV, ainda está impregnado pela noção ultrapassada de grupos de

risco e por entendimentos errados sobre as formas de contaminação. O estigma dificulta a

adesão a comportamentos de prevenção e penaliza ainda mais os portadores do vírus,

aumentando o preconceito (MORANDO, L., 1998).

4.1.3 A Gestante/Puérpera e o HIV – Transmissão Vertical

A epidemia de HIV/Aids tem atingido cada vez mais mulheres em idade reprodutiva,

sendo que muitas já são mães ou se tornam mães quando descobrem a infecção. Os estudos

revisados indicam que a infecção pelo HIV/Aids pode alterar de muitas formas a

experiência da gestação e da maternidade, gerando uma sobrecarga psicológica relacionada

ao estigma social e ao risco da transmissão para a criança. Apesar disso, pesquisas sugerem

que muitas mulheres portadoras do HIV/Aids buscam transmitir uma identidade materna

positiva para os filhos e se preocupam intensamente com o futuro deles (GONÇALVES,

T.R.; PICCININI, C.A., 2007).

Com base nos dados estatísticos, acredita-se que a maior parte das mulheres

portadoras do HIV/Aids está em idade reprodutiva, sendo que o conseqüente aumento das

taxas

de transmissão

materno-infantil

do

vírus

desperta

especial

preocupação

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006a; SZWARCWALD, C.L.; CASTILHO, E.A., 2000).

Em função disso, os serviços de atenção à saúde têm se esforçado na aplicação do protocolo

de profilaxia da transmissão vertical recomendado pelo Ministério da Saúde (2006a).

Percebe-se que a problemática envolvida na infecção de mulheres pelo HIV/Aids incide

diretamente sobre o importante evento da vida da mulher: a maternidade. Esses achados

demonstram a seriedade da situação e a necessidade de promover a qualidade de vida e a

sobrevivência dessas mães portadoras do HIV/Aids.

22

Quando se fala em mães portadoras do HIV/Aids, compreende-se que diversas

situações podem estar implicadas. Muitas mulheres contraem o HIV/Aids depois de já

terem filhos, e outras descobrem-se infectadas quando engravidam, por ocasião dos exames

pré-natais. Há ainda aquelas mulheres que, já conhecendo seu estado sorológico positivo,

decidem ter filhos. Nesse sentido, diversas pesquisas introduziram a polêmica questão dos

direitos reprodutivos em pessoas vivendo com a infecção pelo HIV/Aids, alegando que o

desejo de ter filhos em homens e mulheres portadores permanece inalterado apesar da

doença (INGRAM, D.; HUTCHINSON, S.A., 2000; PAIVA,V. et al., 2002; SANTOS,

N.J.S. et al., 2002; SHERR, L.; BARRY, N., 2004; SIEGEL, K.; SCHRIMSHAW, E.W.,

2001; WESLEY, Y. et al., 2000).

Como discutido acima, a situação de infecção pelo HIV/Aids em mulheres é

intensificada por questões sociais relacionadas ao gênero e às restrições impostas aos

aspectos reprodutivos, acarretando uma sobrecarga psicológica particular (NELMS, T.P.,

2005). Enquanto a maternidade é, para mulheres não-portadoras do vírus, socialmente

desejada e estimulada, nega-se às mulheres portadoras do HIV/Aids o direito ao desejo de

ter filhos, sendo que estas quando ficam grávidas são consideradas inconseqüentes e cruéis

por expor a criança ao risco de infectar-se (INGRAM, D.; HUTCHINSON, S.A., 1999a,

2000).

No Brasil, um dos exames exigidos durante o acompanhamento pré-natal é o teste

anti-HIV. No Centro-Sul do país, estima-se que mais de 75% das gestantes realizam e

recebem o resultado de exames anti-HIV (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006a). A partir do

ano 2000, tornou-se compulsória a notificação de gestantes HIV positivo e, conforme as

últimas estatísticas, das 12.644 gestantes portadoras estimadas, 52% foram notificadas

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2005). Segundo os autores Serruya, Cecatti, e Lago (2004), há

ainda muitas carências no sistema de saúde brasileiro em disponibilizar, de forma universal,

exames para detecção do HIV durante o acompanhamento pré-natal e muitas mães ainda

não fazem esse exame, e nem o pré-natal. A realização do teste rápido anti-HIV em

parturientes no momento da internação também tem auxiliado na detecção de novos casos e

na redução de casos de transmissão vertical. No Brasil, a prevalência do HIV/Aids entre

parturientes é de aproximadamente 0,4%.

23

Um dos mais expressivos avanços visando controlar a disseminação da infecção pelo

vírus da imunodeficiência humana (HIV) ocorreu no contexto da transmissão vertical (TV).

As situações de maior risco para a TV do HIV podem ser agrupadas em fatores maternos,

anexais, obstétricos, fetais, virais e pós-natais. Dos fatores maternos destaca-se a carga

viral, o principal indicador do risco desta forma de transmissão. No entanto, a carga viral

não é a única variável desta equação, devendo ser lembrado o uso de drogas ilícitas,

múltiplos parceiros sexuais com sexo desprotegido, desnutrição, tabagismo, doença

materna avançada e falta de adesão ou de acesso aos anti-retrovirais. Dos fatores anexais

apontam-se a corioamniorrexe prolongada, a perda da integridade placentária e a expressão

dos receptores secundários no tecido placentário. Entre os fatores obstétricos deve ser

lembrado que intervenções invasivas sobre o feto ou câmara amniótica, cardiotocografia

interna, tipo de parto e contato do feto/recém-nascido com sangue materno também são

importantes elementos a serem controlados. Dos fatores fetais são citados a expressão de

receptores secundários para o HIV, a suscetibilidade genética, a função reduzida dos

linfócitos T – citotóxicos e a prematuridade. Sobre os fatores virais considera-se que a

presença de mutações e cepas indutoras de sincício sejam fatores de risco para a TV.

Finalmente, há os fatores pós-natais, representados pela carga viral elevada no leite, baixa

concentração de anti-corpos neste fluido, mastite clínica e lesões mamilares, que podem ser

resumidos no contexto da amamentação natural (DUARTE, G.; QUINTANA, S.M.; EL

BEITUNE, P., 2005).

As recomendações para profilaxia da transmissão vertical (TV) durante a gestação

incluem a realização de acompanhamento pré-natal regular, administração de terapia antiretroviral (ARV’s) ou de monoterapia com AZT (Zidovudina) a partir da 14ª semana de

gestação e exames de contagem de células CD4 e carga viral. Se a carga viral for igual ou

superior a 1.000 cópias/ml, na 34ª semana de gestação, é recomendada a cesariana eletiva;

do contrário, a indicação da via de parto se dá por condições obstétricas. Se for parto

normal, indica-se que a mulher não permaneça mais de quatro horas com a bolsa rompida,

pois, após esse tempo, aumenta progressivamente o risco de transmissão do vírus

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006a).

24

Assim, o diagnóstico laboratorial para detecção da presença do vírus HIV em

gestantes, a utilização de anti-retrovirais para a gestante e o recém-nascido, e o não

aleitamento materno são estratégias utilizadas para a redução da transmissão vertical do

HIV, mas devem ser acompanhadas da identificação dos fatores culturais, psicológicos e

sociais que podem interferir na aceitação e aplicação das mesmas (VAZ, M.J.R.; BARROS,

S.M.O., 2000).

As gestantes que estiverem sendo medicadas com AZT precisam ser avaliadas através

de exames laboratoriais periódicos, com o objetivo de detectar possíveis alterações

hepáticas e anemia associada ao regime terapêutico e contagem de CD4 para determinar a

profilaxia das infecções oportunistas (CDC, 1994). Não são indicados procedimentos

invasivos para avaliar maturidade e vitalidade fetal, pois poderiam aumentar o risco de

transmissão perinatal (DUARTE, G., 1997).

Não estão totalmente explicados os efeitos adversos, tanto para a mulher e como para o

feto, do uso de AZT durante a gestação, como o desenvolvimento de cepas resistentes, o

potencial carcinogênico e os efeitos no desenvolvimento neurológico e no sistema

reprodutivo (MINKOFF, H.L.; AUGENBRAUN, M., 1997). Por isso, a gestante deve ser

informada dos benefícios e possíveis riscos do tratamento, aceitando ou não as

recomendações terapêuticas. A recusa ao tratamento não deve modificar a assistência

prestada (CDC, 1994).

Durante o trabalho de parto, é administrado o AZT via intravenosa, sendo

recomendado que a bolsa d'água se mantenha íntegra até o período expulsivo

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006a). Caso a mulher não tenha realizado o teste anti-HIV

na gestação ou não disponha dessa informação, utiliza-se o teste rápido na admissão na

maternidade e, em caso positivo, os procedimentos profiláticos iniciam-se imediatamente.

O RN (recém-nascido) recebe o AZT na forma de xarope a partir das seis primeiras horas e

durante as primeiras seis semanas de vida. A partir da sexta semana e até a definição do

diagnóstico - o que acontece entre o sexto e o décimo segundo mês -, deve-se administrar

ao bebê um medicamento para a prevenção de pneumonia. A transmissão do vírus através

do leite materno é evitada pelo enfaixamento das mamas por, no mínimo, dez dias e por

supressão farmacológica da lactação, bem como pelo aconselhamento das mães sobre esse

25

risco. É também contra-indicada a pasteurização domiciliar do leite materno, assim como o

aleitamento cruzado (amamentação por outra mulher), tendo em vista o risco de que outra

mulher também seja portadora do HIV/Aids sem o saber e transmita o vírus ao bebê,

havendo o fornecimento de fórmula infantil até os seis meses de idade (MINISTÉRIO DA

SAÚDE, 2006a).

Segundo dados do Ministério da Saúde (2006a), o risco de transmissão do HIV/Aids

da mãe para o filho pode ser reduzido em até 67% com o uso de AZT durante a gravidez e

no momento do parto, associado à administração da droga ao bebê. Contudo, a taxa de

transmissão vertical do HIV/Aids, sem qualquer intervenção, situa-se em torno de 25%

(CONNOR, E.M. et al., 1994). Entretanto, conforme a revisão da literatura científica

realizada pelo Ministério da Saúde, há uma redução da transmissão vertical para níveis

entre zero e 2% com o uso de ARV’s associado com a cesariana eletiva e quando a carga

viral é menor do que 1.000 cópias/ml ao final da gestação. Em relação aos países

desenvolvidos, o Brasil ainda apresenta níveis elevados de transmissão vertical, em função

das carências do sistema de saúde em prover diagnóstico da infecção pelo HIV/Aids no prénatal, especialmente nas populações mais pobres. A baixa qualidade dos pré-natais também

ocasiona a sub-administração dos ARV’s, sendo estimado que somente a metade das

mulheres portadoras do HIV/Aids recebe a medicação durante o parto. Apesar desses

problemas, a incidência de casos de Aids em crianças vem diminuindo progressivamente no

país nos últimos anos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006a).

Como uma das estratégias para qualificar e ampliar o acesso ao diagnóstico do HIV,

particularmente para gestantes no pré-natal e maternidades, o PN-DST/Aids está

fortalecendo a estruturação da rede de atenção às DST/Aids, incluindo a implantação, em

cenários específicos, do teste rápido para o diagnóstico, permitindo que, no momento da

consulta, seja realizado o teste, o aconselhamento e o diagnóstico de HIV em menos de 30

minutos, desde que realizado por profissionais de saúde devidamente capacitados. No caso

da gestante, permite que imediatamente sejam realizadas condutas que previnam a

transmissão vertical de ambas as condições (PROTOCOLO, MINISTÉRIO DA SAÚDE,

2006b).

26

Embora a Aids seja ainda uma doença incurável, a idéia de ser uma patologia crônica

passível de tratamento é hoje bastante aceita (SIEGEL, K.; SCHRIMSHAW, E.W., 2001).

Em grande parte, essa concepção foi promovida pelos efeitos dos anti-retrovirais (ARV’s),

que melhoraram drasticamente a qualidade de vida dos portadores do HIV/Aids,

diminuindo a mortalidade e a ocorrência de doenças oportunistas. Assim, considerando a

infecção pelo HIV/Aids como uma condição crônica, é possível entender o seu impacto

sobre a família, especialmente, quando esta se encontra em momentos de transição familiar

importante, como o nascimento dos filhos.

Independentemente da doença crônica, a família é a principal fonte de apoio

emocional e financeiro para a pessoa, sendo que as relações familiares precisam se

mobilizar em torno da situação. Para o portador de HIV/Aids, a mesma condição existiria.

A possibilidade de lidar com a doença de forma positiva está associada à percepção de

apoio por parte de familiares e amigos da pessoa portadora do HIV/Aids, fazendo com que

a revelação do diagnóstico seja mais fácil (KALICHMAN, S.C. et al., 2003). O estudo de

Serovich et al. (2001) com 24 norte-americanas HIV positivas que responderam a escalas

de apoio social e saúde mental revelou que, embora o suporte de amigos fosse mais

acessível para elas, somente a percepção de apoio familiar se associou com menores níveis

de depressão e sentimentos de solidão. Desse modo, os achados demonstraram que o apoio

da família à infecção é importante para a saúde mental da pessoa infectada. Ainda, em

outro estudo com 40 mães portadoras do HIV/Aids de grupos populares, Knauth (1997b)

revelou a estreita relação entre os mecanismos de enfrentamento da doença e o sistema de

valores que estrutura o grupo social. Os achados da autora sustentam que o valor atribuído à

família, aparece como elemento-chave para a compreensão da reação dos grupos populares

à Aids. Segundo a autora, apesar das restrições impostas pela infecção à reprodução, a

maternidade permanece um caminho para a concretização e consolidação de alianças, sendo

que a percepção de risco de transmissão vertical é minimizada pelo status fornecido pelo

nascimento de um filho. A família é considerada a principal fonte de apoio das mulheres

para contornar os desafios impostos pela infecção pelo HIV/Aids, sendo que os laços

familiares podem ser estreitados ou reatados em função da criança e da situação de doença

da mãe. Assim, entende-se que a infecção atinge toda a rede familiar, que se sente no dever

27

de tomar posição em face dessa ameaça. A autora ainda destaca, entre seus achados, que a

família da mãe pode acusar o cônjuge pela sua infecção - fato este que, às vezes, faz com

que a mulher prefira não revelar o diagnóstico aos seus familiares. O segredo em torno da

infecção pode impor uma quebra nas relações de intimidade na família, prejudicando a

obtenção de apoio.

Ao mesmo tempo, é importante lembrar que muitas vezes as mães portadoras do

HIV/Aids estão sozinhas em sua tarefa de criar os filhos e planejar o futuro da família. Essa

situação é bastante comum, sendo confirmada pelo grande número de mães solteiras ou

divorciadas nos estudos revisados (MURPHY, D.A. et al., 2002; NELMS, T.P., 2005). Para

as mães que não possuem uma rede familiar próxima, a principal preocupação provém da

vulnerabilidade da criança e da possibilidade de terem de deixá-la aos cuidados de pessoas

estranhas (KNAUTH, D.R., 1997b). Para elas, resistir à doença seria uma forma de garantir

o cuidado do filho até que o mesmo atinja a independência financeira. De fato, o exercício

da maternidade constitui-se numa prática solitária e exclusiva para muitas mulheres

portadoras do HIV/Aids, tendo como pano de fundo o estigma que acompanha a infecção

(INGRAM, D.; HUTCHINSON, S.A., 1999b, 2000; NELMS, T.P., 2005).

Em relação ao aleitamento materno, podemos observar que a sociedade em geral

reconhece que a amamentação natural é fundamental ao desenvolvimento e à saúde do

bebê, promove o vínculo afetivo entre mãe e filho, dentre outras vantagens. Contudo, como

já mencionado, no caso de mulheres HIV positivo o aleitamento materno é contra indicado

e, nesse caso, é melhor que a mãe ofereça o leite artificial dando ao filho atenção e carinho,

tornando esse momento, que é singular, uma interação maternal cultivando uma relação de

intimidade entre ambos, enquanto oferece a mamadeira. Entretanto, em alguns países onde

a mortalidade infantil é alta por desnutrição e falta de saneamento, aconselha-se o leite

materno de mães HIV positivo, pois o risco de morte para a criança é maior quando não

amamentadas. Na África, algumas regiões são bastante precárias, o acesso à água potável e

ao leite artificial é difícil e a amamentação é prática muito realizada nessa população, assim

o aleitamento natural tem sido uma situação rotineira entre essas mães (NEME, B., 2000).

Com isso, de acordo com o que foi visto na assistência à Saúde da Mulher, é

importante saber que as ações de atenção à prevenção do HIV/Aids no pré-natal devem ser

28

implementadas, visando o aconselhamento das mulheres infectadas pelo HIV sobre o risco

de transmissão vertical levando a proibição da lactação e da amamentação cruzada, e da

substituição por outros leites. A amamentação dos recém-nascidos por mães portadoras do

vírus HIV será sempre contra indicada tenham ou não recebido anti-toxinas, pois o

aleitamento materno deixa de ser vantajoso e passa a representar riscos reais para o bebê. É

importante que a puérpera, durante sua permanência na maternidade, receba suporte por

parte da equipe de saúde para não amamentar, sem se sentir discriminada (BRASIL, MS,

2001d).

4.2 FEMINILIDADE X AMAMENTAÇÃO

4.2.1. O que é uma mulher? - O enigma do universo feminino

“A psicologia é incapaz de solucionar o enigma da feminilidade” (FREUD, S., 1933,

p.144). Portanto, a psicanálise não tenta descrever o que seja a mulher, mas se empenha em

questionar como ela se forma e evolui. A feminilidade apresenta-se, pois, como um vir-aser e não como um ser: “A mulher deve ser praticamente fabricada através de um longo

trabalho psíquico” (ANDRÉ, S., 1991, p. 191).

A história do feminino é pautada por mudanças que, ao mesmo tempo em que abre

perspectivas para as mulheres, também impõe restrições. No centro destas motivações está

o aspecto econômico, pois a mudança no modo de produção impulsionou o sistema de

organização patriarcal. Outro aspecto importante é a assimetria das expectativas afetivas.

Enquanto as conquistas masculinas valorizam a quantidade, as mulheres privilegiam o

aspecto romântico, mantendo o casamento como um objetivo primário. O homem

responsabiliza-se pelo sustento econômico da família e a mulher da criação dos filhos e da

organização doméstica. Assim, a linguagem política, o poder e o dinheiro se inscrevem

como naturais do mundo masculino, enquanto que o feminino se identifica com um mundo

29

sentimentalizado, socialmente subalterno, de retaguarda e sem característica produtiva.

Com isso, constrói-se uma forma de subjetividade própria das mulheres, que consiste em

“ser do outro” em detrimento de “ser de si”, o que vai se transformar em ponto de

fragilização e vulnerabilidade (MORAES, O.D.C., 2007).

Recentemente, esta fragilidade da mulher encontra-se menos perceptível, mas nem

por isso tornou-se menos efetiva, embora, seja denunciada e combatida no âmbito público e

privado.

4.2.2 Sexualidade Feminina

A configuração da sexualidade feminina é composta por fatores de ordem social,

econômica, ideológica e política. Esses fatores ocorrem por influências histórico-sexuais da

nossa civilização, pelas questões de gênero, pelos valores e crenças culturais. Isso é devido

às atitudes dos grupos aos quais pertencemos: família, igreja, escola ou pelas características

de personalidade de cada mulher (SEIXAS, A.M.R., 1998).

Segundo Seixas (1998), no contexto histórico da humanidade, a trajetória social da

mulher é bastante complexa, deixando marcas até os dias de hoje. A mulher na antigüidade

era influenciada pelo cristianismo e pela medicina romana sobre seu comportamento

sexual. Na idade média, a moralidade era investida de autoridade religiosa e social, o sexo

só deveria ocorrer no casamento e com o único objetivo da procriação, e a atividade sexual

voltada para o prazer era considerado pecado. Já na idade moderna, o prazer sexual é

admitido, porém somente dentro do casamento. A nudez entra na moda e falar em sexo

torna-se uma forma popular de auto-expressão. A prostituição é, então, tolerada e até

estimulada pelo Estado. Passam a existir vários prostíbulos, as prostitutas ganham as ruas e

quem freqüenta os bordéis não é desonrado e nem coloca em risco a família. As prostitutas

são solidárias, nascidas na própria cidade, possuem um estatuto e são protegidas pela

comunidade. Contudo, na Idade Contemporânea, com a revolução industrial, há um retorno

às normas, à virtude e ao combate à permissividade. A mulher é estimulada a desempenhar

30

atividades domésticas e a cuidar dos filhos; as atividades de lazer são restritas somente às

compras e as obras de caridade. Quanto ao significado do clitóris como zona erógena, no

contexto da sexualidade, alguns médicos o consideravam dispensável e o exame

ginecológico só era realizado em casos extremos. Com a expansão da prostituição neste

período, surgem os bordéis higienizados e o cadastramento das prostitutas torna-se

obrigatório pela polícia. O autor ainda refere-se que a década de 60 foi marcada pela

revolução sexual, produzindo grandes mudanças em relação ao comportamento da mulher.

A partir da comercialização da pílula anticoncepcional, do DIU (dispositivo intra-uterino),

da laqueadura e da legalização do aborto, em alguns países, exacerbou a liberação sexual

feminina que foi possivelmente influenciada pela descoberta da Penicilina como tratamento

da Sífilis e Gonorréia, estimulando a prática sexual. Com isso, a sexualidade é vivida

intensamente na década de 80, e a partir dos 12 anos de idade as meninas passam a

freqüentar as ruas e prioriza-se a satisfação instantânea dos desejos. Nessa época surge a

Aids, provocando uma retração nesse movimento e o comportamento sexual adquire

novamente uma tendência conservadora, por estar diretamente vinculada à sexualidade, em

razão de a principal forma de transmissão do HIV ocorrer por meio do ato sexual.

Esses desencontros e conflitos reforçam a condição de omissão da mulher no

exercício pleno da sua sexualidade e, muitas vezes, induzem-na à passividade da relação,

voltada apenas à realização dos desejos do parceiro. E, nesse contexto, não há condições de

uma prática sexual mais segura e satisfatória também para ela, o que a expõe

freqüentemente ao risco da infecção pelo HIV (MORAES, O.D.C., 2007).

4.2.3 Maternidade

Segundo a definição da Wikipedia a gestação é definida pelas etapas de

desenvolvimento do embrião, desde a concepção até o nascimento. Estar grávida gera um

processo de elaboração e reestruturação enquanto sujeito e, embora seja um fenômeno

natural e normal, a gravidez, mesmo que programada e desejada, gera muita insegurança,

31

medo e ansiedade. A partir do instante em que uma mulher está grávida, além de todas as

mudanças físicas pelas quais ela irá passar, também haverá uma carga muito grande de

alterações psicológicas (ANDRADE, C.E., 2008).

Segundo Andrade (2008), a construção da maternidade é uma situação única em cada

gestação, independente da idade dos pais e das circunstâncias que envolvem o processo de

desenvolvimento pré-natal. No início da gravidez, a mulher pode passar por períodos de

ambivalência entre querer e não querer estar grávida. A gravidez e a maternidade atuam na

vida da mulher, assim como o parto, repercutindo profundamente nos seus planos físico,

emocional, psíquico e social, pois é um período em que acontecem mudanças importantes

na vida de uma mulher, sendo uma delas é que se deixa de ser filha para se tornar mãe, o

que implica reviver a infância, na qual a construção do desejo de ser mãe manifesta-se nas

brincadeiras de bonecas.

4.2.4 Tornar-se Mulher e Mãe

Como resultado de alguns obstáculos apresentados pela teoria freudiana que, ao

buscar um significado do “que é uma mulher”, deparava-se todo o tempo com

características masculinas ativas na vida da mulher adulta normal, Freud responde: ser

mulher é ser mãe (ANDRÉ, S., 1987, p. 179).

Tornar-se mãe é um reencontro com a própria experiência como filha de sua

própria mãe. É tornar o vazio (angustia e desconhecimento) familiar, é

estabelecer um vínculo permanente com o estrangeiro. Este estrangeiro (mesmo

quando desejado), de invasor, passa a ocupar um lugar e um espaço para a

mulher, através de uma série de movimentos, de aproximações; ou seja, o bebê

passa a tomar corpo na barriga e no psiquismo da mãe. (ARAGÃO, O., 2002

apud AMAZONAS, M.C.L.A.; BRAG, M.G.R., 2005, p. 16).

No final do século XVIII, principalmente no século XIX, a mulher aceitou o

papel da boa mãe, apesar de que isso não tenha se dado de uma forma

homogênea. Os novos discursos relativos à maternidade e a família

caracterizaram o perfil dessa mulher, agora mãe dedicada em tempo integral,

32

responsável pelo espaço privado, privilegiadamente representado pela família

(AMAZONAS, 2005, p.12).

Segundo Amazonas e Brag (2005), a partir do século XVIII, a maternidade tem sido

construída como o ideal máximo da mulher, caminho da plenitude e realização máxima da

feminilidade, conjugada a um sentimento de renúncia e sacrifícios prazerosos. O desejo por

um filho e a gestação constitui um estado muito “fértil” para a elaboração do imaginário

feminino.

A partir das afirmações acima, pode-se concluir que desde os primórdios, os sinais de

feminilidade convertem-se na maternidade.

Moraes (2007) afirma que nos dias atuais, a maternidade já não é considerada mais

um destino biológico, como antigamente, e considerá-lo um anseio natural ou instintivo da

mulher é permanecer no remanescente biologicista da sexuação feminina. Por isso, a

relação da mulher com a maternidade se define por fazer suas escolhas para exercer seu

papel e assim se fazer existir.

Mas várias foram as mudanças que transformaram a sociedade nos últimos 50 anos

onde esta mulher foi destinada a ocupar um novo lugar, superior ao lugar de mães, através

de sua entrada no mercado de trabalho e de sua assunção, muitas vezes, do lugar de cabeça

da família. Essa mudança de posto aconteceu devido ao declínio do modelo de sociedade

patriarcal. Esta nova forma de estar no mundo produz na mulher, transformações em sua

subjetividade ao mudar sua relação com o trabalho, com o homem, com o dinheiro, com os

filhos, logo, com o ser mulher/mãe. Com essa nova realidade, a mulher tem a necessidade

de percorrer um caminho para sua afirmação como sujeito. Esta pode escolher diversos

caminhos para a maternidade separada das formas em que se produz a fecundação. Adoção,

fecundação in vitro, com óvulos e espermas do casal, inseminação artificial e doação de

esperma, são as novas possibilidades que afetarão a concepção tanto no seu caráter real

quanto imaginado. Assim sendo, ser mãe passa a ser uma escolha podendo se decidir sobre

o desejo de ter ou não um filho, um desejo inconsciente onde se encontra novos palcos e

cenários. Logo, ser mãe passa a não ser mais um destino inevitável, mas um projeto a ser ou

não realizado (MORAES, O.D.C., 2007).

33

O autor Moraes (2007) ainda refere-se que a gravidez dá visibilidade ao feminino,

fazendo com que certas mulheres invistam falicamente o filho que pretendem ter, na

tentativa de suprir o que lhes falta e procurando, através da maternidade, recuperar o valor

perdido. A mulher que diz desejar um filho constrói uma demanda, elabora um pedido,

mesmo que não seja manifestamente a alguém endereçado. Assim, a maternidade constitui

num elo singular entre mãe e filho, onde a criança é marcada desde a concepção e até

mesmo antes dela, sendo inscrita na cadeia de desejos, expectativas e fantasias daqueles

que a geram.

Com isso, Moraes (2007) conclui que, assim como não se nasce mulher para o

inconsciente porque há um caminho a ser percorrido, não se nasce mãe, mas se desenvolve

a partir de um longo trabalho. Através da maternidade, a mulher poderá alcançar a sua

condição de mãe através das inscrições simbólicas que pode realizar.

4.2.5 O significado do seio para a mulher

Segundo Moraes (2007), nesse processo identificatório entre tantas peculiaridades

ligadas à organização da feminilidade, surge um aspecto característico intimamente

relacionado ao desenvolvimento do feminino e do ser mulher: o seio.

As mamas representam um papel importante no processo de identificação pessoal que

atravessam todas as fases do desenvolvimento feminino, desde a puberdade até a idade

adulta. Em nossa cultura é um símbolo de feminilidade expressado através do erotismo,

sensualidade e sexualidade. O seio, então, surge como um objeto do dom materno e de todo

o corpo da mãe/mulher, estando presente ao longo do processo de identificação da menina

com sua mãe e com sua identidade feminina. Portanto, a menina só terá seu ideal

constituído e determinado através de um longo processo em que esta representação do seio

é uma conquista narcísica fundamental para a menina (ZECCHIN, R.N., 2004, p. 133).

34

O seio surge na obra freudiana ocupando o lugar principal na primitiva experiência de

satisfação do bebê, impelido por suas primeiras necessidades vitais, onde começam a se

formar as relações entre o sujeito psíquico e seus objetos de desejo. Para o bebê, o ato de

sugar o seio materno é o mais importante de sua vida, pois nesse único ato ela satisfaz de

uma só vez duas grandes necessidades vitais – ingestão de alimento e obtenção de prazer.

(MORAES, O.D.C., 2007). Assim, sabe-se que

por meio da psicanálise, quanta importância psíquica conserva esse ato durante

toda a vida. Sugar ao seio materno é o ponto de partida de toda a vida sexual, o

protótipo inigualável de toda satisfação sexual ulterior, ao qual a fantasia retorna

muitíssimas vezes, em épocas de necessidade. Esse sugar importa em fazer o

seio materno o primeiro objeto do instinto sexual (FREUD, S., 1917a, p.319).

Logo, é a partir das primeiras experiências que surgem das necessidades básicas, onde

se organiza as primeiras experiências de prazer. Não obstante, o contato corporal do bebê

com sua mãe, inicialmente, com o seio, ficará ligado de forma irreversível à representação

de satisfação e também de frustração: “O amor e a fome reúnem-se no seio de uma

mulher” (FREUD, S., 1900, p.234).

Como conseqüência, o seio tem a propriedade particular de ser o primeiro a

representar um mundo separado do corpo do bebê, o que torna a relação com a mãe

fundamental na constituição do sujeito, já que, “para a criança, a amamentação no seio

materno torna-se modelar para todos os relacionamentos amorosos. O encontro do objeto

é, na verdade, um reencontro” (FREUD, S., 1905, p.210).

Com isso, o seio é um órgão que agrega subjetividades importantes na sexualidade da

mulher com características singulares, inclusive de intenso investimento erógeno. Em

muitos momentos da vida da mulher, o seio, além de alto valor narcísico e simbólico,

representa experiências importantes, tanto da maternidade quanto dos atributos femininos

(MORAES, O.D.C., 2007).

Portanto, “os seios são instrumentos específicos do exercício do desejo feminino”

(ZECCHIN, R.N., 2004, p.127), simbolizando a feminilidade, da mãe real, do dom

materno, o primeiro objeto de amor e de relação, além de ser fundamental ao sujeito e a sua

relação com o mundo externo e interno. Tomando a relação primeira com a mãe como

matriz relacional, esta se reproduzirá em todas as relações, incluindo a relação com seu

próprio corpo, com sua história e com o outro.

35

Assim, podemos afirmar que a amamentação é um momento importante na relação

afetiva entre mãe e filho para que seja cultivado a intimidade, o carinho e a segurança do

bebê, contudo, a mulher HIV positiva impedida de amamentar deve estimular o carinho e a

atenção do seu filho (VINHAS, D.C.S. et al., 2004).

4.2.6 Aleitamento Materno

Entre as décadas de 1940 e 1970, a indústria alimentícia construiu elementos culturais

por meio de marketing abusivo, valorizando o leite industrializado, introduzindo-o

culturalmente no dia-a-dia do povo brasileiro. Diante das péssimas conseqüências para a

saúde das crianças, demonstrada pelos altos índices de mortalidade infantil, o Ministério da

Saúde (MS), na década de 1980, passou a realizar ações com o intuito de promover o

aleitamento materno, sendo criado em 1981 o Programa Nacional de Incentivo ao

Aleitamento Materno (ESTEVES, T.M.B., 2000). Assim, a amamentação tem se tornado

uma prática aceita e incentivada pela cultura brasileira.

Giugliani (2000) afirma que o leite materno confere inúmeras vantagens para a

criança, a mãe, a família e a sociedade. O aleitamento natural apresenta vários fatores que

protegem as crianças de infecções comuns como a diarréia, otite média e doenças

respiratórias agudas, além de oferecer uma nutrição de alta qualidade, promovendo

crescimento e desenvolvimento diferenciado das crianças alimentadas artificialmente.

Pode-se ressaltar ainda uma melhor digestão, diminuição das alergias nutricionais,

estando o bebê sempre hidratado (sem necessidade de ingestão de água), proporciona um

melhor desenvolvimento psicológico e mental, melhor defesa imunológica que é importante

fator na redução da mortalidade infantil, e por fim, ainda, a supressão das necessidades de

sucção do nutriz, sendo uma fonte de prazer tanto para a mulher quanto para a criança

(ABREU, F.V.G. et al., 1997; ALMEIDA, M.F., 1992).

36

De acordo com Garibaldi (2003), a primeira secreção do seio - chamado colostro apresenta consistência rala e aguada sendo de grande importância por conter grande

quantidade de anticorpos que atuarão na proteção do bebê contra infecções.

Almeida (1992) afirma que o leite materno apresenta no fim da mamada uma

consistência mais densa e cremosa, não necessitando receber água. Também possui a

mesma quantidade de gordura que o leite da vaca, porém rico em gordura insaturada. O

açúcar no leite materno foi encontrado em concentração duas vezes maior do que no leite

de vaca, como também o ferro e um elevado teor de vitaminas.

Além de seus componentes nutritivos o leite humano contém, em sua composição,

uma complexidade de células, membranas e moléculas que atuam na proteção do recémnascido. Na lactente – mulher que amamenta - o sistema denominado enteromamário ou

bronco mamário atua quando os patógenos (bactérias) entram em contato com as mucosas

do intestino ou aparelho respiratório e são fagocitados pelos macrófagos. Com isso,

desencadeia-se uma ação estimulante nos linfócitos T, promovendo diferenciação dos

linfócitos B produtores de imunoglobulinas A (IgA). Os linfócitos migram para a glândula

mamária e, com a mediação de citosinas, tornam-se células plasmáticas que geram uma

glicoproteína que se junta à IGA, transformando-se em imunoglobulina A, secretora de

(IgAs). Esta é uma função importante e específica de proteção do recém-nascido conferida

pelo leite humano (BUTLER, J.E., 1979; GOLDMAN, A.S., 2002).

Com relação à saúde da mulher (mãe) o aleitamento natural confere proteção contra o

câncer de mama e de ovário, amplia o espaçamento entre os partos, ajuda o corpo da

mulher a voltar ao normal num menor espaço de tempo além de fornecer significativa

vantagem econômica (ABREU, F.V.G. et al., 1997; GIUGLIANI, E.R.J., 2000; SERRANEGRA, J.M.C.; PORDEUS, I.A.; ROCHA-JR., J.F., 1997). Outros autores ainda afirmam

que a amamentação pode ter efeitos consideráveis tanto sobre o desenvolvimento do

esqueleto dos lactentes (criança que é amamentada) como sobre a saúde do sistema ósseo

da lactente.

Garibaldi (2003) refere a esta prática como sendo capaz de proporcionar uma maior

relação entre mãe e filho. Como afirmam os autores Abreu et al. (1997), Almeida (1992) e

Garibaldi (2003), no final da gravidez o espaço intra-uterino se torna estreito fazendo com

37

que o feto toque às paredes internas do útero o tempo todo estabelecendo um maior

aconchego, Desta forma, o aleitamento natural busca reproduzir estas sensações de calor

sentidas pelo bebê durante a gestação. Também vem restabelecer esta “conexão” após o

estresse vivido pela mãe e pelo recém nato durante o trabalho de parto e a separação através

do corte do cordão umbilical, de acordo com os mesmos autores. Sem contar que, o simples

fato do recém nato sugar o mamilo proporciona calma, porque na posição de aleitamento

em que se encontra este consegue ouvir novamente os batimentos do coração da mãe.

Porém, dificuldades poderão ocorrer no início do aleitamento, que logo se estabelecerá

tanto fisiológica quanto afetivamente, gerando compensações para ambos, mãe e filho.

Junqueira (1999) relata que ao nascer, o bebê tem o queixo retraído e pequeno, devido

ao fato de que sua cavidade bucal é pequena, levando-se ao posicionamento da língua mais

anterior, apoiando-se sobre a gengiva, podendo ficar entre os lábios. Desta forma, durante a

amamentação, o bebê elevará a língua, gerando uma pressão do mamilo contra o palato,

porém a mandíbula se movimenta para frente e para trás, extraindo assim o leite materno.

Estes movimentos irão gerar um grande esforço dos músculos da face, estimulando o

crescimento da mandíbula e ao mesmo tempo prevenindo os problemas nos dentes e ossos

da face. O padrão respiratório durante o aleitamento natural é apenas nasal, sendo

fundamental o ar filtrado, aquecido e umedecido, funcionando como estímulo no

desenvolvimento das estruturas orais.

O ato de amamentar deve ser encorajado e estimulado, procurando não estabelecer um

horário rígido, mas amamentar por livre demanda do bebê, permanecendo quem o

amamenta a sua disposição. Por isso, se faz necessário que não ocorra precipitação na

introdução do uso de mamadeira só porque a criança chora. Deve-se procurar o pediatra,

que confirmará o choro como sendo cólica ou outra causa que não seja a fome por

hipogalactia (ALMEIDA, M.F., 1992; GARIBALDI, R., 2003).

De acordo com Ministério da Saúde (2001a), no Brasil, verifica-se que mais da

metade das crianças já não se encontra em amamentação exclusiva no primeiro mês de

vida, embora a maioria das mulheres inicie o aleitamento materno (cerca de 90%).

Os autores Goldemberg (1989) e Palmer (1993) reforçam que o desmame precoce

deve ser interpretado como resultado da interação complexa de diversos fatores

38