VARIAÇÃO NO PROCESSO CONCORDÂNCIA NOMINAL: ESTUDO

COMPARATIVO DAS DÉCADAS DE 70 E 90

João Carlos Tavares da Silva

RESUMO: Esta pesquisa se acerca do comportamento da concordância entre os

elementos flexionáveis do sintagma nominal em falantes cultos cariocas das décadas de

70 e 90. Devido ao fato de a não-concordância ainda ser uma variante linguística muito

estigmatizada, buscam-se, na pesquisa, resultados que possam apresentar, científica e

empiricamente, os fatores condicionadores que levam à perda de marca de concordância

nos elementos flexionáveis do SN. Entre os objetivos da pesquisa, destacam-se

verificar: (a) uma tendência em direção à não-marcação da concordância em todos os

elementos do SN no PB; (b) a variação no fenômeno da concordância entre os

elementos flexionáveis do sintagma nominal observáveis nesses vinte anos, indicando

um possível processo de mudança de parâmetro da concordância no PB; e (c) se os

resultados apresentados por Scherre (1988) se confirmam nessa pesquisa. Com os

resultados, é possível propor que a marcação de plural no SN esteja deixando de ser

feita pela estratégia de concordância entre os elementos do SN para ocorrer apenas na

primeira posição do SN, independentemente da classe gramatical ou função dos

elementos dentro do SN. Isso indica uma marcação que leva em consideração a posição

do elemento no sintagma e não a função, como ocorre, por exemplo, no inglês, que

marca apenas o núcleo do sintagma

PALAVRAS-CHAVE: concordância; sintagma nominal; Sociolingüistica

Variacionista

ABSTRACT: This research discourses on the agreement among noun phrase inflective

elements spoken by cultured carioca speakers from 70s until 90s. Due to the fact that

non-agreement is still a strongly stigmatized linguistic variant, this research aims to

seek results that are able to present scientifically and empirically the provocative factors

to the loss of agreement traces in the NP inflective elements. Among the objectives,

Mestrando em Língua Portuguesa pela Universidade Federal do Rio de Janeiro

there can be stood out: (a) a tendency towards the non-agreement in all the NP

elements; (b) the variability in the phenomenon of the agreement among the noun

phrase inflective elements observed through the last twenty years, pointing a possible

changing process in the parameter for agreement in Brazilian Portuguese; and (c)

whether the results presented by Scherre (1988) are confirmed. The results suggest that

the NP plural trace may occurs exclusively in the NP first position independently of the

elements grammatical class and function in the NP, at the expense of the strategy of

agreement among the NP elements. This indicates an agreement that prioritizes the

element position in the phrase, instead of its function, as it occurs, for instance, in the

English language, that presents an agreement only in the center of the phrase.

KEYWORDS: concordance; noun phrases; sociolinguistic

1) Introdução

Esta pesquisa se acerca do comportamento da concordância entre os elementos

flexionáveis do sintagma nominal em falantes cultos cariocas das décadas de 70 e 90.

Buscam-se, na pesquisa, resultados que possam apresentar, científica e empiricamente,

os fatores condicionadores que levam à perda ou à manutenção da marca de

concordância nos elementos flexionáveis do SN.

Entre os objetivos da pesquisa, destacam-se verificar: (a) a possível tendência em

direção à não-marcação da concordância em todos os elementos do SN no PB; (b) a

variação no fenômeno da concordância entre os elementos flexionáveis do sintagma

nominal observáveis nesses vinte anos, indicando um possível processo de mudança de

parâmetro da concordância no PB; e (c) os resultados apresentados por Scherre (1988)

comparados à presente pesquisa.

Este trabalho se apoia, basicamente, nos resultados observados na tese de

doutorado da Professora Doutora Maria Marta Pereira Scherre, entitulada Reanálise da

concordância nominal em português, defendida na Universidade Federal do Rio de

Janeiro, no ano de 1988.

Devido à não-concordância ainda ser alvo de forte estigma no português

brasileiro, o trabalho de Marta Scherre (1988) é de fundamental relevância para mostrar

a) a complexidade e a sistematicidade do fenômeno; b) a não-aleatoriedade do

fenômeno, e c) os inúmeros fatores condicionadores. A autora faz dois tipos de análise

dos dados: uma análise atomística, que toma como objeto de análise cada um dos

constituintes flexionáveis do sintagma, e outra não-atomística, que toma todo o

sintagma como objeto de análise. Assim, um sintagma do tipo “As três meninas mais

bonitas” teria três objetos de análise numa visão atomística e apenas um objeto de

análise – todo o sintagma – numa visão não-atomística, conforme esquema abaixo. Os

parênteses limitam o elemento a ser analisado.

1a. (As) três (meninas) mais (bonitas) – atomística

1b. (As três meninas mais bonitas) – não-atomística

Embora Scherre tenha demonstrado a extrema relevância da análise nãoatomística, o presente artigo se limita a uma análise atomística dos dados.

Espera-se que a pesquisa contribua para um maior esclarecimento acerca do

fenômeno da concordância, dando destaque aos condicionamentos estruturais que

interferem na presença/ausência de marca de plural, convergindo para uma visão menos

preconceituosa do fenômeno.

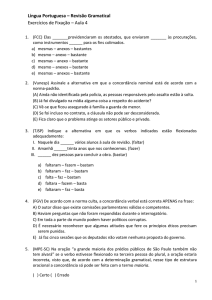

2) Metodologia

O corpus analisado foi extraído do banco de dados do projeto VARPORTl i .

Foram selecionadas treze entrevistas do tipo documentador-informante-documentador

(DID), sendo seis da década de 70 e sete da década de 90, o que resultou um total de

401 dados analisados – 184 dados da década de 70 e 217, de 90. Utilizou-se o suporte

teórico-metodológico da Sociolinguística de inspiração laboviana (LABOV, 1972), por

pressupor a heterogeneidade ordenada dos fenômenos em variação, e, ainda, por

proporcionar uma análise empírica sustentada por dados quantitativos que possibilitam a

sistematização das variações e das possíveis mudanças em curso na língua.

No que tange às variáveis hipotetizadas para o trabalho, consideraram-se: 1)

tonicidade da palavra; 2) processo de formação de plural – marca regular (acréscimo de

[s] à forma singular), plural duplo (acréscimo de [s] + metafonia), palavras com singular

em /R/, em /S/, em /l/ e em -ão; 3) número de sílabas 4) classe gramatical; 5) posição do

elemento no sintagma; 6) posição do elemento em relação ao núcleo (elemento nuclear,

não-nuclear anteposto e não-nuclear posposto); 7) função sintática; e 8) década.

2.1) Variáveis independentes

2.1.1) Saliência fônica

Este princípio consiste em estabelecer que as formas mais salientes, e por isso

mais perceptíveis, são mais prováveis de serem marcadas do que as menos salientes. O

pioneirismo da inclusão da saliência fônica para explicar aspectos do funcionamento

sincrônico de uma língua se deve a Lemle & Naro, em estudos sobre o português do

Brasil publicados em 1976 e em 1977 (cf. NARO & LEMLE, 1976: 259-68; LEMLE &

NARO, 1977: 47; NARO & LEMLE, 1977: 259-68).

Embora Lemle & Naro tenham focalizado o princípio da saliência fônica

especialmente na concordância verbal, diversos autores o utilizaram para análises em

concordância nominal como Braga (1977), Scherre (1978), Ponte (1979) e Carvalho

Nina (1980). Scherre (1988) analisa três dimensões do eixo da saliência fônica: grau de

diferenciação material fônica na relação singular/plural – denominada, por Scherre,

processos; tonicidade da sílaba; e número de sílabas. Adotaram-se, aqui, as mesmas três

dimensões da saliência fônica.

2.1.1.1) Processos

Com relação ao eixo processos, espera-se que as formas com maior diferenciação

na relação singular/plural (atenci[o]so - atenci[]sos, animal – animais, amor – amores)

tendam a ser mais marcadas que formas com menor diferenciação entre singular/plural

(carro – carros). Com isso, estabelece-se uma escala de que vai da maior à menor

diferença singular/plural.

Plural duplo > singular em ão > singular em /R/ > singular em /S/ > singular em /l/ >

regular

Cabe salientar que todas as palavras com singular em –ão, independente da saída

final (-ãs, -ãos ou –ões), foram codificadas juntas. As palavras com marcação informal

como (país – paisi, amor – amori) foram codificadas como aplicação da regra de

concordância, levando-se em consideração que o que ocorre, nesses casos, é apenas um

desgaste fonético de parte da marca de plural. Entende-se que, mesmo com a queda do

[s], ainda há nítida oposição estrutural entre a forma singular e a plural.

Fenômeno similar acontece na marcação de plural do artigo em espanhol. Os

artigos masculinos do espanhol se opõem em singular/plural pelas formas el e los, ao

passo que os femininos se opõem pelas formas la e las. O comportamento dos artigos

em espanhol foi descrito por Camacho (in MUSSALIM & BENTES, 2003: 53) que

afirma:

Comparando com o singular “el niño”, a ausência de [s], mesmo no artigo “los”, mantém a

integridade da informação de número no sintagma nominal pluralizado em “lo niño”. Não

sendo possível contar com a oposição [s] x [], em função da erosão das consoantes finais

na fala, o falante lança mão de outra oposição funcional com o mesmo sucesso: “el” x “lo”.

Já no feminino, o fenômeno se iguala ao português como se pode observar a partir da

oposição “la niña” x “las niñas”. Se o falante eliminar o segmento [s] do sintagma no

plural, eliminará concomitantemente a marcação de número. (apud MUSSALIM &

BENTES, 2003: 53)

Fenômenos dessa natureza são comuns nas línguas naturais. Kiparsky (1972)

explica tais ocorrências, postulando a existência de condições de natureza funcional,

denominada por ele Condições de Distintividade. O autor explica que regras fonológicas

ou morfológicas são bloqueadas quando sua aplicação torna formas em oposição

indistinguíveis, mas se aplica livremente onde esta distinção é retida por uma diferença

fônica.

2.1.1.2) Número de sílabas

Com relação ao número de sílabas, espera-se que palavras com maior quantidade

de sílabas, logo maior saliência fônica, favoreçam a aplicação da regra de pluralização.

Scherre faz uma análise tríplice da variável número de sílabas: monossílabos, dissílabos

e mais de duas sílabas. Nessa pesquisa, porém, optou-se por uma análise que levasse em

consideração o número exato de sílabas das palavras. Sendo assim, a subdivisão dos

dados ficou da seguinte forma: uma sílaba, duas sílabas, três sílabas, quatro sílabas e

cinco sílabas. Não houve, no corpus analisado, palavras com mais de cinco sílabas. Fezse essa subdivisão na tentativa de verificar se poderia haver um continuum exato entre

número de sílaba e aplicação da regra de concordância, ou seja, espera-se o continuum

abaixo:

1 sílaba > 2 sílabas > 3 sílabas > 4 sílabas > 5 sílabas

|....................................................................................|

grau mínimo

de concordância

grau máximo

de concordância

2.1.1.3) Tonicidade

Com relação à Tonicidade, espera-se que os oxítonos e os monossílabos tônicos,

por terem acento na sílaba em que se encontra o morfema de plural (pés, animais)

favoreçam mais a aplicação da regra do que os paroxítonos e proparoxítonos, cuja sílaba

final não é acentuada (castelos, rígidos). O trabalho de Scherre (1988), com o qual se

quer sempre tecer comparações, analisa a tonicidade da forma singular, partindo do

princípio de que o favorecimento da regra de concordância se dá pela adjunção do

morfema a uma sílaba átona ou tônica, fazendo a oposição entre sílaba marcada e nãomarcada.

Ao contrário, foi analisada aqui a tonicidade da forma plural, levando-se em

consideração que: a) o desgaste fonético que gera a não-concordância se dá após a

aplicação da regra de pluralização da palavra – o que se comprova em casos como país

> paisi, amor > amori, n[o]vo > n[]vo; b) as oxítonas terminadas em R e S passam a

paroxítonas após a adjunção do morfema de plural – imperador (oxítono) > imperadores

(paroxítono), mês (monossílabo tônico) > meses (paroxítono).

Entende-se que essa ressilabificação causa uma maior saliência fônica, ou seja,

maior afastamento entre as formas singular e plural. Isso justificaria a tendência à

manutenção de parte do morfema de plural – imperador > imperadori, mês > mesi. Em

outras palavras, a relevância não está na tonicidade da sílaba que recebe o morfema de

plural, mas na distância entre as formas singular e plural.

Uma outra diferença entre a presente pesquisa e a de Scherre, em relação à

quantificação dos monossílabos átonos e dos paroxítonos, é que, nesta pesquisa, essas

duas variantes foram quantificadas separadamente, ao passo que Sherre opta por

quantificar os monossílabos átonos e os paroxítonos como uma variante única.

2.1.2) Classe gramatical

A variável classe gramatical foi dividida em seis itens: substantivos, adjetivos,

artigos/ demonstrativos, quantificadores, possessivos e indefinidos. A motivação para a

inclusão dessa variável na pesquisa foi verificar se alguma classe específica favorece a

aplicação da concordância.

2.1.3) Posição do elemento no sintagma

A inclusão dessa variável na pesquisa tem o fim de comparar os resultados obtidos

com os de Scherre e com considerações feitas por outros autores, já que todos eles

afirmam ser a primeira posição do sintagma a mais marcada, em oposição às outras

posições.

A variável posição, no trabalho de Scherre, é analisada de duas formas: linear e

não-linear. No primeiro caso, cada elemento flexionável do sintagma possui um lugar

específico dentro do SN, gerando as variantes posição 0 (zero), posição 1, posição 2,

posição 3, posição 4 e posição 5. No segundo, leva-se em conta a posição do elemento

flexionável do SN em relação ao núcleo.

Foram feitos, aqui, os dois tipos de análise da posição do elemento dentro do

sintagma. A linear assemelha-se à análise feita por Sherre, levando em consideração a

posição de cada elemento dentro do sintagma. Com isso, obtiveram-se sete posições.

Cabe ressaltar que as posições indicam o ponto exato do elemento flexionável do SN e

que, para isso, não podem ser descartados os elementos não flexionáveis, ou seja, os

elementos não flexionáveis importam para determinar a posição dos elementos

flexionáveis, mas não são codificados.

As

meninas

Posição 1

posição 2

mais

bonitas

posição 4

A análise não-linear leva em conta a posição do elemento flexionável do SN em

relação ao núcleo. Sendo assim, essa variável possui três variantes: elemento nuclear,

elemento anteposto ao núcleo e elemento posposto ao núcleo.

2.1.4) Função sintática

A variável função sintática foi criada principalmente pela necessidade de se levar

em consideração a concordância entre sujeito e predicativo, e a possibilidade de o plural

não ser marcado no predicativo por já estar marcado no sujeito. A princípio, fez-se a

seguinte subdivisão: sujeito, objeto direto, predicativo, Sprep e outros.

A variante Sprep fez-se necessária pelo fato de não haver diferença estrutural

entre as formas objeto indireto, adjunto adnominal, complemento nominal, adjunto

adverbial e agente da passiva, já que são todas formas preposicionadas, tendo diferenças

apenas funcionais e semânticas.

A variante outros foi criada pelo fato de haver sintagmas nominais que não

encontram nenhum tipo de classificação na tradição gramatical. Esses sintagmas foram

separados no trabalho de Scherre em: SN de função resumitiva e SN de função

abortada. O primeiro funciona como um resumo de idéias anteriores: “a gente brincava

de bola (...) de soltar pipa... (...) além disso... tinha o pião... (...) a bola de gude... enfim

essas brincadeiras...”. Já o segundo, são os casos em que ocorrem interrupções no

discurso ou na sequência lógica do enunciado: “porque lá é assim... as pessoas... eu

estava habituada lá na minha casa...”.

Como os resultados dessas variantes se mostraram irrelevantes, resolveu-se

amalgamar as variantes sujeito, objeto direto, Sprep e outros, criando-se as variantes

SNs de plural independente – sujeito, objeto direto, sintagmas preposicionados – e SNs

de plural dependente – predicativo. Com isso, espera-se que os elementos flexionáveis

dentro de um SN predicativo do sujeito sejam menos marcados que os outros.

2.1.5) Década

Esta variável é a de maior importância para o objetivo principal da pesquisa.

Objetiva-se verificar a variação no fenômeno da concordância entre os elementos

flexionáveis do sintagma nominal observáveis nas décadas de 70 e 90. Com a

comparação entre os dados dessas duas décadas, espera-se que a regra de aplicação da

concordância nominal seja mais presente na fala dos informantes da década de 70, uma

vez que se postula a hipótese de que se está perdendo gradativamente a marca de

concordância /S/ no português brasileiro.

3) Análise dos resultados

3.1) Percentuais

Com base na observação dos percentuais, será feito um breve comentário do que

ocorreu em cada variável elaborada para a análise da concordância nominal.

Os resultados das variáveis relacionadas à saliência fônica – tonicidade e

processos – evidenciaram o comportamento categórico (knockout) de algumas de suas

variantes. No eixo tonicidade, as variantes categoricamente marcadas foram

oxítonos/monossílabos tônicos (27/27) – como locais e graus – e proparoxítonos (4/4) –

rígidos. Estes dados foram excluídos para a análise estatístico-probabilística. O eixo

processos apresentou cinco das seis variantes categoricamente marcadas – plural duplo

(2/2) – atenci[]sos – palavras com singular em /R/ (10/10) – lugares – em /S/ (3/3) –

paises - em /l/ (5/5) – animais – e em -ão (8/8) - impressões. Houve variação na regra

de concordância apenas na variante marca regular – carros – gerando um grupo único

(singleton group), motivo pelo qual se eliminou esse grupo de fatores.

Fazendo-se uma análise qualitativa dos dados categóricos relacionados à saliência

fônica, observa-se que, como se esperava, os oxítonos/monossílabos tônicos favorecem

a aplicação da regra de concordância. Ao contrário, os proparoxítonos quebraram as

expectativas iniciais; porém, pode-se propor que os vocábulos proparoxítonos são, em

termos funcionalistas, categorias marcadas na língua. Martellotta (2005) afirma que “as

formas marcadas tendem a ser menos automatizadas, a ter baixa frequência de uso e a

ser mais complexas em sua forma e seu sentido”. Levando-se em conta o baixo número

de palavras proparoxítonas na língua, o que consequentemente acarretaria uma baixa

frequência de uso, pode-se considerar tais vocábulos marcados e, por isso,

cognitivamente mais salientes. Além disso, deve-se atentar para o baixo número de

dados no corpus (quatro no total). Com relação ao eixo processos, vê-se a nítida

oposição entre o item menos saliente (marca regular) e os demais, corroborando a

relevância da saliência fônica para a aplicação da regra de concordância.

A variável classe gramatical apresentou comportamento categórico de

concordância, quando o elemento sob enfoque era pronomes possessivos (9/9) e

pronomes indefinidos (20/20). É muito provável que a aplicação categórica nesses casos

esteja relacionada à posição desses vocábulos dentro da cadeia sintagmática e não à

classe gramatical em si. Dos 20 casos de pronomes indefinidos, 11 encontram-se na

primeira posição (vários personagens); 4 pertencem a Sprep, em que a preposição foi

codificada como o primeiro elemento do sintagma. Sendo assim, o pronome é o

segundo elemento do sintagma, porém o primeiro elemento flexionável (sem muitas

dificuldades); 4 pertencem a estruturas com dois determinantes (as outras formas de

diversão) e um caso mais específico de pronome indefinido substituindo parte de um

numeral (...beirando uns quarenta e poucos anos). Esse último é o único caso de

pronome indefinido mais afastado da posição inicial do SN. O mesmo acontece com os

pronomes possessivos, em que, dos 9 dados, 5 aparecem na primeira posição (nossas

cabanas); 4 dados aparecem em estruturas com dois determinantes (dos nossos avós),

sendo um deles dentro de um Sprep na primeira posição (durante as minhas viagens).

Das sete posições da análise linear da posição do elemento no SN, as posições 5

(um quatro mil e quinhentos metros quadrados), 6 (todas as ruas e estradas

completamente limpas) e 7 (esses pacotinhos de filé de pescada congelados)

apresentaram knockout. Essas posições apresentaram apenas um dado cada uma, ou

seja, apenas os sintagmas exemplificados acima, motivo pelo qual foram excluídos da

análise.

A fim de possibilitar uma análise mais confiável e em função da quantidade de

dados, no grupo de fatores função sintática, amalgamaram-se artigos/determinantes,

quantificadores, pronomes possessivos e pronomes indefinidos em uma nova variante

denominada determinantes. Feitas essas considerações, passa-se à apresentação dos

resultados da análise multivariacional.

3.2) Variáveis selecionadas

A análise computacional selecionou apenas três variáveis como relevantes para o

fenômeno da concordância: posição do elemento em relação ao núcleo, década e

tonicidade, respectivamente, com nível de significância 0.009. As demais variáveis não

se mostraram relevantes para aplicação do fenômeno da concordância nominal. Segue

abaixo a análise dos resultados.

3.2.1) Posição do elemento no SN

Essa variável foi a primeira a ser selecionada e é a que apresenta maior relevância

para a aplicação do fenômeno da concordância nominal.

TABELA 1

POSIÇÃO DO ELEMENTO FEXIONÁVEL DO SN EM RELAÇÃO AO NÚCLEO

Posição do elemento no sintagma em

Aplicação/total = %

Prob.

relação ao núcleo

Elemento anteposto ao núcleo

157/159 = 98%

0.82

Elemento nuclear

178/207 = 85%

0.26

Elemento posposto ao núcleo

30/35 = 85%

0.26

Vê-se claramente a oposição entre os elementos antepostos ao núcleo,

favorecendo a regra de concordância (0.82) e os elementos nucleares e pospostos ao

núcleo, desfavorecendo a aplicação da regra (0.26).

A princípio, seria possível concluir que o simples fato de o elemento flexionável

estar antes do núcleo é condição suficiente para favorecer a regra da concordância.

Porém, é preciso atentar para as seguintes considerações:

a) todos os casos antepostos são de determinantes, com exceção de um caso de adjetivo

– “mas eu só tive boas impressões da Austrália”;

b) dos 158 dados de determinantes, 135 estão na primeira posição do SN (as pessoas),

22 na segunda (os seus amigos) e 1 na terceira (quase todos os pratos);

c) os casos de determinantes na segunda e terceira posições são de sintagmas com mais

de um determinante: “as outras brincadeiras”, “as mesmas pessoas”, “quase todos os

pratos”;

d) apenas cinco casos de elementos da primeira posição não foram marcados, dentre

eles, três de predicativos do sujeito, o que possibilita a não marcação pelo fato de o

plural já vir marcado no sujeito (essas duas referências são importante); um caso de

marca de plural apenas no segundo elemento (a galinhas), e um caso com dois

determinantes em que o primeiro não foi marcado (todo os dois gostam...).

Pode-se concluir que o primeiro elemento flexionável do sintagma é

categoricamente marcado – salvo aqueles pertencentes a SNs de plural dependentes

(predicativos do sujeito) – em oposição às demais posições do sintagma que sofrem

variação. Com isso, chega-se às mesmas conclusões de Scherre, que afirma:

não é simplesmente a primeira posição do SN que determina o índice de marcas plurais,

mas sim a colocação da classe não nuclear em relação ao núcleo e o núcleo em relação à

posição que ele ocupa no SN. São, então, mais marcados todos os elementos não nucleares

antepostos e menos marcados todos os elementos nucleares e os pospostos ao núcleo.

(SCHERRE, 1988: 476)

As considerações feitas pela autora confirmam a hipótese levantada pela pesquisa

acerca dessa variante. Scherre, porém, analisa o índice de marcas de plural, opondo

apenas os mais marcados (antepostos ao núcleo) dos menos marcados (pospostos ao

núcleo).

A presente pesquisa tenta ir um pouco além e mostra que, embora a

anteposição dos elementos flexionáveis em relação ao núcleo favoreça a marca de

plural, o primeiro elemento flexionável do sintagma é categoricamente marcado em

oposição aos demais elementos, que sofrem variação, comprovando que a primeira

posição é condição ótima para aplicação da marca de plural no SN.

3.2.2) Década

Esta análise em tempo real de curta duração (análise em que se comparam

corpora diferentes coletados em períodos relativamente curtos, como décadas, por

exemplo) possibilitou verificar uma maior tendência à não marcação dos elementos

flexionáveis do SN na década de 90. A tabela abaixo apresenta os resultados dessa

variável social.

TABELA 2

DÉCADA: COMPARAÇÃO DAS DÉCADAS DE 70 E 90

Década

Aplicação/total = %

Prob.

70

177/182 = 98%

0.73

90

188/219 = 85%

0.30

Vê-se que a diferença probabilística entre as duas variantes é grande (0.43),

demonstrando claramente que a concordância se mostrava mais marcada na década de

70.

Os resultados acima confirmam as expectativas iniciais da pesquisa, pois mostram

que falantes da década de 70 aplicavam mais a regra de concordância nominal que os

falantes da década de 90, apresentando um aumento de 13% de não-concordância (2%

de não-concordância para a década de 70 e 15% de não-concordância para a década de

90) nesse intervalo de vinte anos.

3.2.3) Tonicidade

A tabela 3 abaixo apresenta os resultados finais dessa variável

TABELA 3

TONICIDADE DOS MONOSSILABOS ÁTONOS E DOS PAROXÍTONOS

Tonicidade

Aplicação/total = %

Prob.

Monossílabos átonos

89/90 = 98%

0.56

Paroxítonos

245/280 = 87%

0.48

A análise quantitativa dos dados feita acima mostrou que os itens mais salientes –

oxítonos e monossílabos tônicos, assim como os proparoxítonos, são categoricamente

marcados. Os resultados que levaram em conta apenas os monossílabos átonos e os

paroxítonos revelam um comportamento próximo à neutralidade (0.56 e 0.48). Cabe

ressaltar, no entanto, que a tendência à marcação da concordância nos monossílabos

átonos (0.56), se dá pelo fato destes ocuparem principalmente a primeira posição do

sintagma. São 79 casos de monossílabos átonos em primeira posição de um total de 90

dados. Além disso, os outros 11 dados aparecem na estrutura todos(as) os(as)... (todas

as facilidades) – caso em que o sintagma apresenta dois determinantes. Com isso,

confirma-se a tese de que a primeira posição é a posição ótima para a marcação do

plural no sintagma nominal no PB.

4) Conclusão

Dos resultados alcançados neste estudo, observa-se que a marca de concordância

de número se manifesta antes no elemento que está anteposto ao núcleo do SN do que

no elemento nuclear ou pós-nuclear. Assim, parece se comprovar a tendência ao plural

apresentar-se no primeiro elemento do SN, cancelando-se nos demais.

Quanto à variável não-estrutural década, os resultados enunciam uma tendência

do português brasileiro ao cancelamento da marca de concordância, tendo em vista que

a análise em tempo real demonstra que os falantes da década de 70 apresentam maior

aplicação da regra do que os de 90. Gradativamente, parece haver encaminhamento para

a marcação apenas no primeiro elemento flexionável do SN.

Em relação à variável que controlou saliência (tonicidade), os monossílabos

mostram maior tendência à marca de plural, chegando-se à conclusão de que se trata de

determinantes. Portanto, em posição pré-nuclear e, na maior parte dos casos, ocupando a

primeira posição.

Em comparação aos resultados de Scherre, das variáveis em comum às duas

pesquisas, foram selecionadas em ambas a tonicidade e a posição dos elementos em

relação ao núcleo (análise não-linear). A posição do elemento no SN (análise linear) e a

variável processos foram selecionadas apenas na pesquisa de Scherre. As demais

variáveis não se mostraram relevantes para a aplicação da regra de concordância

nominal. Todas essas considerações aproximam esta pesquisa das análises expostas por

Scherre (1988: 163) que afirma que a primeira posição do SN é percentualmente a mais

marcada, independente da classe gramatical.

Entretanto, a natureza preliminar da pesquisa e o recorte temporal feito (décadas

de 70 e 90) impossibilitam inferências mais ousadas acerca da concordância nominal

entre os falantes cultos cariocas atualmente e dos possíveis rumos desse fenômeno.

Diante disso, pretende-se dar continuidade ao trabalho, fazendo análise de corpus atual

para se comparar com os dados de 70 e 90, obtendo, assim, dois intervalos de vinte anos

– de 70 a 90 e de 90 a 2010.

5) Referências bibliográficas

CAMACHO, Roberto Gomes. Sociolinguística: parte II. In: MUSSALIN, Fernanda;

BENTES, Anna Christina (orgs). Introdução à linguística: domínios e fronteiras. São

Paulo: Cortez, 2003.

BRAGA, Maria Luiza. A Concordância de número no sintagma nominal no triângulo

mineiro. Dissertação de Mestrado, PUC: Rio de Janeiro, 1977.

CARVALHO NINA, Terezinha de Jesus. Concordância nominal/verbal do analfabeto

na micro-região de Bragantina. Dissertação de Mestrado, PUC: Rio Grande do Sul,

1980.

LEMLE, Miriam. & NARO, Anthony Julius. Competências básicas do português.

Relatório final de pesquisa apresentado às instituições patrocinadoras Fundação

Movimento Brasileiro (MOBRAL) e Fundação Ford: Rio de Janeiro, 1977.

MARTELLOTTA, Mario. Funcionalismo. In: WILSON; MARTELLOTTA, Mario;

CEZARIO, Maria Maura. Linguística: fundamentos. Rio de Janeiro: ECAA, 2005.

NARO, Anthony J. & LEMLE, Miriam. Syntactic diffusion. In: STEEVER, Sandord B.

Et alii (eds.). Papers from the parasession on diachronic syntax. Chicago: Chicago

Linguistic Society, 1976.

_____. Syntactic diffusion. Ciência e cultura, 29(3):259-68, 1977.

PONTE, Vanessa Maria Lôbo. A concordância nominal de uma comunidade de Porto

Alegre. Dissertação de Mestrado, PUC: Rio Grande do Sul, 1979.

SCHERRE, Maria Marta Pereira. A regra de concordância de número no sintagma

nominal em português. Dissertação de Mestrado, PUC: Rio de Janeiro, 1978.

_________. Reanálise da concordância nominal em Português. Tese (Doutorado em

Linguística) – Faculdade de Letras, Universidade Federal do Rio de Janeiro: Rio de

Janeiro, 1988.

KIPARSKY, Paul. Explanation in Phonology. In: PETERS, Stanley. (ed.). Goals of

linguistic theory. New Jersey: Prentice Hall, 1972.

WEINREICH, U.; LABOV, W.; HERZOG, I. Fundamentos empíricos para uma Teoria

da Mudança Linguística. Trad. Marcos Bagno. São Paulo: Parábola, 2006.

i

«http://www.letras.ufrj.br/varport»