ENSINO RELIGIOSO EM ESCOLAS PÚBLICAS:SUBSÍDIOS

IDENTIDADE NACIONAL E O DIREITO DO OUTRO

PARA

O

ESTUDO

DA

Roseli Fischmann

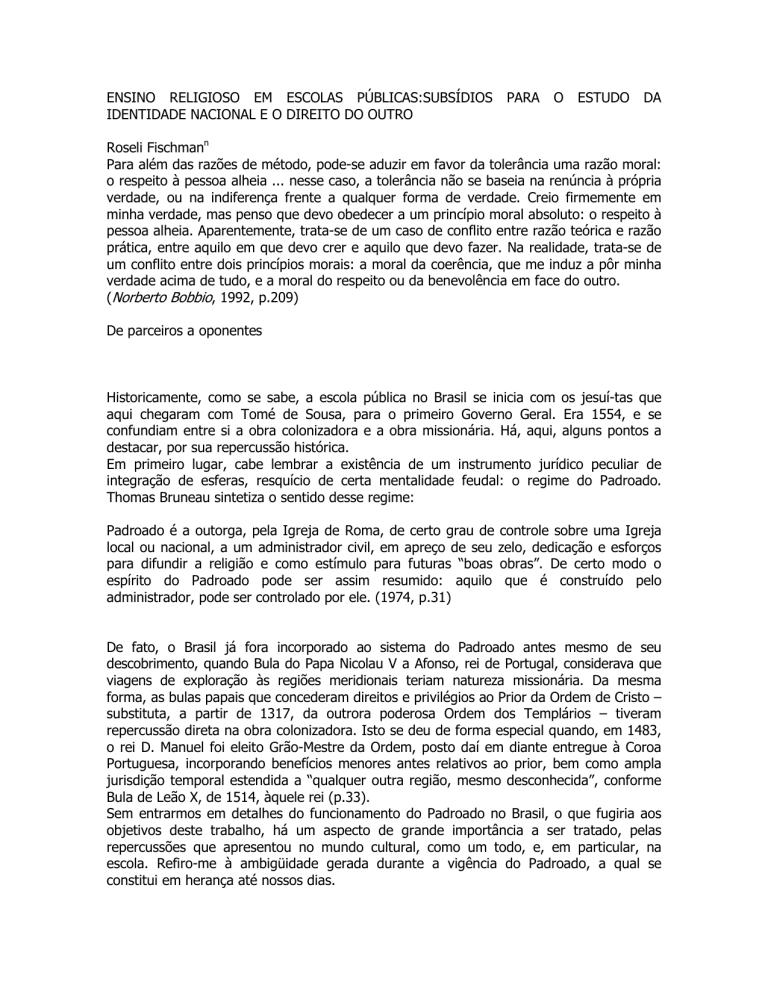

Para além das razões de método, pode-se aduzir em favor da tolerância uma razão moral:

o respeito à pessoa alheia ... nesse caso, a tolerância não se baseia na renúncia à própria

verdade, ou na indiferença frente a qualquer forma de verdade. Creio firmemente em

minha verdade, mas penso que devo obedecer a um princípio moral absoluto: o respeito à

pessoa alheia. Aparentemente, trata-se de um caso de conflito entre razão teórica e razão

prática, entre aquilo em que devo crer e aquilo que devo fazer. Na realidade, trata-se de

um conflito entre dois princípios morais: a moral da coerência, que me induz a pôr minha

verdade acima de tudo, e a moral do respeito ou da benevolência em face do outro.

(Norberto Bobbio, 1992, p.209)

De parceiros a oponentes

Historicamente, como se sabe, a escola pública no Brasil se inicia com os jesuí-tas que

aqui chegaram com Tomé de Sousa, para o primeiro Governo Geral. Era 1554, e se

confundiam entre si a obra colonizadora e a obra missionária. Há, aqui, alguns pontos a

destacar, por sua repercussão histórica.

Em primeiro lugar, cabe lembrar a existência de um instrumento jurídico peculiar de

integração de esferas, resquício de certa mentalidade feudal: o regime do Padroado.

Thomas Bruneau sintetiza o sentido desse regime:

Padroado é a outorga, pela Igreja de Roma, de certo grau de controle sobre uma Igreja

local ou nacional, a um administrador civil, em apreço de seu zelo, dedicação e esforços

para difundir a religião e como estímulo para futuras “boas obras”. De certo modo o

espírito do Padroado pode ser assim resumido: aquilo que é construído pelo

administrador, pode ser controlado por ele. (1974, p.31)

De fato, o Brasil já fora incorporado ao sistema do Padroado antes mesmo de seu

descobrimento, quando Bula do Papa Nicolau V a Afonso, rei de Portugal, considerava que

viagens de exploração às regiões meridionais teriam natureza missionária. Da mesma

forma, as bulas papais que concederam direitos e privilégios ao Prior da Ordem de Cristo –

substituta, a partir de 1317, da outrora poderosa Ordem dos Templários – tiveram

repercussão direta na obra colonizadora. Isto se deu de forma especial quando, em 1483,

o rei D. Manuel foi eleito Grão-Mestre da Ordem, posto daí em diante entregue à Coroa

Portuguesa, incorporando benefícios menores antes relativos ao prior, bem como ampla

jurisdição temporal estendida a “qualquer outra região, mesmo desconhecida”, conforme

Bula de Leão X, de 1514, àquele rei (p.33).

Sem entrarmos em detalhes do funcionamento do Padroado no Brasil, o que fugiria aos

objetivos deste trabalho, há um aspecto de grande importância a ser tratado, pelas

repercussões que apresentou no mundo cultural, como um todo, e, em particular, na

escola. Refiro-me à ambigüidade gerada durante a vigência do Padroado, a qual se

constitui em herança até nossos dias.

Diversos autores têm indicado a conotação religiosa, semi-eclesiástica, dizem alguns, de

que se revestia a pessoa do rei. Por outro lado, o fato de a Coroa gerir recursos públicos,

porque recolhidos do povo e destinados, por princípio, a serem empregados em obras que

revertessem em benefício popular, criava outro elemento de ambigüidade, uma vez que

tais recursos eram provenientes da cobrança de dízimos religiosos, e não impostos

públicos.

Ora, na questão financeira residia uma mola mestra da submissão da Igreja ao Estado,

pois se este garantia àquela a possibilidade de exercício, a crença religiosa dos fiéis

garantia ao reino contribuição ampla, desde o pagamento do dízimo até a aquiescência a

tudo que se decidia e realizava, no âmbito da Coroa, por sua suposta inspiração divina.

A própria Igreja cindia-se internamente, tendo um dos motivos de tal cisão nessa

ambigüidade. As ordens religiosas gozavam de certa autonomia, comparativamente ao

clero secular, pois este se encontrava completamente na dependência dos proventos que

recebia da Coroa, originados eles também nos dízimos. As ordens, presas a tradições e

regras próprias, historicamente ligadas a outras raízes nacionais e culturais, mantinham

princípios freqüentemente mais rígidos que o clero local. Além disso, era corriqueiro

considerar-se que os sacerdotes ligados às ordens eram mais preparados e mais cultos.

Já o clero diocesano apresentava características de maior entrosamento e assimilação pela

sociedade local, sendo costumeira sua presença em saraus de família, bem como no dia-adia das casas. Sérgio Buarque de Holanda, em seu livro Raízes do Brasil, relembrando

Gilberto Freyre, comenta as corriqueiras situações embaraçosas que ocorriam quando tal

entrosamento atingia níveis indesejáveis para a exigência de celibato dos padres. A

própria missão sacerdotal era objeto de remuneração pelo reino, o que conferia aos

padres um estatuto de funcionário real. Ainda dentro do que estabelecia o Padroado, era o

rei quem indicava aqueles que seriam sagrados bispos, cabendo ao Vaticano apenas

referendar a escolha.

Como se observa facilmente, se o rei tinha uma conotação religiosa no desempenho de

suas funções, a Igreja via-se às voltas com uma atividade política inegável, fosse pela

figura de autoridade do sacerdote, fosse pelo entrosamento do rei com o Vaticano para

decidir transferências e promoções.

A ambigüidade mencionada era ainda mais acentuada pelas decisões originadas no

Concílio de Trento. De maneira extremamente simplificada, é possível resumir tais

decisões como representadas numa separação rígida entre clero e laicato, o que se

encontrava simbolizado de maneira notável na liturgia da celebração da missa. O

sacerdote, distante e de costas para os fiéis, rezava em latim, em voz praticamente

inaudível, e o que deveria ser respondido por todos contava apenas com a participação do

acólito.

Como seria possível viver ao mesmo tempo tanto isolamento dos fiéis e tanta proximidade

dos acontecimentos sociais cotidianos? Como preservar a aura do mistério celebrado pelo

sacerdote, sem que fosse maculada pelos salários recebidos da Coroa, com dinheiro

recolhido em nome da fé?

Do ponto de vista religioso, o regime do Padroado instaurou um sistema de igrejas

nacionais, que distanciava o clero secular de Roma e enquistava o clero regular em suas

especificidades.

No caso da educação, no Brasil, os jesuítas, pela posição peculiar contra-reformista que

ocupavam, conforme anteriormente referido, aliaram em seu trabalho a autonomia de

ordem regular com as possibilidades oferecidas pelos beneplácitos da Coroa. Como já foi

dito, para os colégios, Manuel da Nóbrega conseguira obter a redízima dos dízimos, em

princípio para o Colégio da Bahia, o que foi estendido posteriormente a todas as casas de

jesuítas espalhadas pelo Brasil, perdurando durante todo o período da presença jesuítica à

frente da educação no Brasil.

Convivendo com outros religiosos, bem como com o clero secular, em uma épo- ca cheia

de paradoxos e ambigüidades nas relações entre o social e o religioso, foi praticamente

inevitável para os jesuítas a criação de atritos e desavenças, algumas declaradas, outras

nem tanto. Além de sua estruturação como ordem religiosa obedecer a um rigor

inigualável na época – o que soava como rigidez insuportável –, havia seus vínculos com

Roma, o que era inconveniente para uma Igreja que se afirmava claramente como

nacional.

Desta forma, ambigüidades e paradoxos apresentaram uma relação circular, o que em seu

conjunto se situava na confluência de interesses da Igreja e do Estado. Tais vínculos

complexos perduraram por séculos, sendo o regime do Padroado apenas uma

manifestação daquilo que, com o decorrer do tempo, se configuraria como indiscriminação

indesejável entre sagrado e profano.

Da mesma forma, a atuação jesuítica representava uma expressão específica de

conjunção de objetivos, a qual se tornou incômoda, cada vez mais desconfortável, tanto

para o Estado quanto para a Igreja.

Rebelde que não se adequava mais ao modelo então requerido pelo Estado concebido por

Pombal, nem à tônica de “Igreja Nacional”, então em voga no mundo católico, de filha

legítima e dileta do “casamento” Estado-Igreja, a atividade educacional jesuítica passa a

ser tratada como bastarda, até sua expulsão, em 1764.

Olhando mais detidamente, é fácil perceber que, na verdade, já se encontrava em via de

colapso aquela estrutura ambígua. O que na França se fazia de modo inequívoco e

violento, em Portugal, e conseqüentemente no Brasil, receberia outro enfoque e outro

tratamento.

Nessa situação, os argumentos que levavam em conta o sagrado ainda tinham lugar certo,

porém paulatinamente ganharam força as acusações mútuas. A Igreja sentia-se sufocada,

o Estado sentia-se atrelado a uma estrutura retrógada. Havia, de parte a parte, a urgência

de se desvencilhar do indesejável.

Em arena tão escorregadia, pouco sobrava para a educação, pois o Estado discursava a

seu respeito, mas não a assumia de fato. A Igreja paulatinamente saía de campo,

particularmente após a proclamação da Independência, visto que se invocavam direitos do

cidadão, categoria específica e singular, localizada no âmbito do Estado; contudo, jamais

abandonaria o reconhecimento ativo da importância política estratégica da educação

escolar pública.

Caberia à República dar o golpe de misericórdia em tão insustentável situação.

Documentos da época dão conta de que a Igreja, tornada independente, respirou aliviada

e reencontrou sua própria autoridade. O Estado, integral e decididamente secularizado,

respirou novos ares, novas influências.

Novos interlocutores do Estado: liberdade de religião, novas tendências pedagógicas, uma

liberdade nem tão livre assim

A primeira Constituição republicana, de 1891, estabeleceu que o ensino seria leigo em

todos os “estabelecimentos públicos”. O clima de liberdade de culto, em caráter público,

propiciou a implantação de escolas confessionais de diferentes credos religiosos, o que do

ponto de vista educacional representou abertura a novas tendências em termos

internacionais. Destacaram-se, em particular, escolas de orien- tação protestante, fundadas

e orientadas por norte-americanos, sobretudo em São Paulo, as quais propiciaram contato

com as propostas pedagógicas do pensador John Dewey, o que viria a marcar o

desenvolvimento posterior de todo o movimento educacional brasileiro.

Ao mesmo tempo, as escolas católicas tinham sua identidade mais bem delineada,

enquanto a escola pública conhecia um suceder de reformas, sem tempo e condições para

se estruturar como um sistema. As muitas intenções declaradas pelos positivistas em

relação à escola perderam-se logo no início da implantação da República, quando o então

recém-criado “Ministério da Instrução, Correios e Telégrafos”, do início de 1890, foi extinto

em 1892, logo após a promulgação da Constituição, passando os negócios da Educação a

serem geridos pelo “Ministério do Interior e Justiça”.

No caso particular do Estado de São Paulo, a situação destacava-se do restante do Brasil.

De fato, desde o Ato Adicional de 1834, que descentralizara as responsabilidades

educacionais, entre outras, a província paulista apresentava condições econômicas de criar

e manter sistema próprio de ensino. Dessa forma, ao ter sua liderança econômica

consolidada durante a Primeira República, o Estado de São Paulo consolidou também seu

sistema de ensino. A década de 1920, plena de acontecimentos cultural e politicamente

relevantes, assistiu à movimentação de educadores, em nível nacional, que resultou no

“Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova”, posteriormente, em 1932.

A introdução do pensamento do norte-americano John Dewey e da corrente teórica nele

inspirada, o Escolanovismo, em grande parte trazida e alimentada pelas escolas

protestantes – de origem norte-americana, que então podiam se estabelecer livremente

como escolas declaradamente confessionais, porém diferenciadas em relação às

anteriormente havidas em seu credo e princípios educativos – representou um

arejamento, ou, mais ainda, o que se chamou à época de “revolução copernicana” na

educação, colocando o aluno no centro das preocupações da escola.

O cenário sociocultural também não pode ser esquecido. O Brasil recebera uma onda

transformadora com a chegada dos imigrantes, tal a heterogeneidade presente. Atuação

dos anarquistas, implantação dos primórdios do sindicalismo, novos padrões culturais, de

mentalidade, de atitude diante do trabalho, nova valorização da escola, das manifestações

de arte.

Por outro lado, líderes políticos debatiam-se entre si, na reestruturação do poder, para o

que havia necessidade de se estabelecerem padrões mínimos de cidadania para a

população. Se a atividade econômica produtiva constituiu-se em um dos núcleos de

articulação, a atividade cultural apresentou-se como um pólo decisivo das mudanças.

Com um braço na política partidária, desempenhou papel estrategicamente marcante a

imprensa, destacando-se o jornal O Estado de S.Paulo. Como é sabido, foi em torno desse

jornal que se reuniram intelectuais e políticos para propor a criação da Universidade de

São Paulo, definindo padrões para o ensino superior então muito incipiente em nível

nacional. Ao mesmo tempo, educadores paulistas se unem para formação de uma

Universidade, a partir de institutos, faculdades e escolas superiores já existentes,

propondo a “Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras” como centro dos esforços

acadêmicos. Por essa época, o Estado de São Paulo assumiu decisivamente a liderança na

definição do panorama educacional, propondo inovações no pensamento e prática

educacionais, possibilitadas pela laicização.

Contudo, dessa efervescência cultural e política da década de 1920 é importante também

destacar aspectos menos luminosos, porém decisivos na configuração do quadro

educacional, ao longo do século, de influências culturais e repercussões políticas e sociais.

Construindo a interpretação do passado próximo a essa década por aquele que ficou

imortalizado como herói daqueles tempos – Macunaíma – o Movimento Modernista da

“antropofagia cultural” valorizava o caracteristicamente brasileiro mas de um jeito ainda

europeu, como lembra Maria Isaura Pereira de Queiroz. A referência européia ainda era

determinante, e a assimilação dos grupos que viviam no Brasil poderia se fazer pela via da

valorização do sincretismo, do “sem caráter”, que seria, para aquele Movimento, a marca

do Brasil e dos brasileiros.

Esse tipo de construção cultural fala mais, em verdade, de uma sociedade que não soube,

naquele momento, lidar com a vitimização dos povos indígenas, submetidos a políticas de

aculturação, nem com a realidade dos afro-descendentes que, após o término da

escravidão, viram-se excluídos da vida nacional. Os documentos legais de então,

prendendo-se, exclusivamente, ao que falava mais alto naquele momento – a questão da

liberdade – não colocaram instrumentos para a plena incorporação daqueles cidadãos que

finalmente eram assim reconhecidos. Ao contrário, políticas de embranquecimento da

população, assim como diretrizes das políticas de imigração e assimilação de mão-de-obra,

significaram, na prática, medidas que conduziram à exclusão, pela via do acobertamento

de

intenções.

Nesse contexto, houve perseguições aos cultos das tradições africanas, amparados até em

legislação que os considerava ilegais; legislação que teve durabilidade, permanecendo até

tempos recentes. Implantada como resultado de certo pensamento hegemônico, que

buscava ser homogeneizador, essa tendência permite-nos colocar em xeque o conceito de

liberdade que se tinha então, assim como evidencia a atitude de medo repressor ante uma

realidade culturalmente diferenciada, própria de parte significativa dos cidadãos.

Conviveram, então, tendências de modernização cultural, de integração a correntes

surgidas em campo internacional, com medidas legais e práticas que, podemos dizer,

confirmaram as bases do preconceito racial/étnico e religioso. É claro que bases mais

profundas foram dadas pela própria escravidão, assim como pelos padrões adotados na

conquista do território, em relação aos indígenas. Contudo, esse período de implantação

do regime republicano poderia ter representado a diferença entre a construção, de fato,

de uma nova sociedade, desde esse primeiro momento, ou o que de fato ocorreu em meio

ao estabelecimento desse novo regime, em que a sociedade foi ignorada em suas

características culturais. Desperdiçada a chance de valorização histórica de tais

características, o lugar de honra, nas atenções e prioridades, foi ocupado, quase com

exclusividade, pelo econômico.

Em relação à temática de diversidade étnica e cultural, que então se multiplicava, é

interessante tomar alguns exemplos fornecidos pelo jornal O Estado de S.Paulo, de certa

forma porta-voz de pensamento de alta influência naquela época. Assim, em análise

voltada para propostas e atuação de seu pai, Júlio de Mesquita, em longo artigo escrito

em comemoração ao centenário de seu nascimento, Júlio de Mesquita Filho afirma:

As portas das senzalas abertas em 88 haviam permitido que se transformassem em

cidadãos como os demais dezenas e dezenas de milhares de homens vindos da África e

que, infiltrando-se no organismo frágil da coletividade paulista, iriam não somente

retardar, mas praticamente entravar o nosso desenvolvimento cultural. Não era apenas a

presença do negro que representaria uma barreira intransponível à penetração daquelas

belíssimas idéias na consciência do estado. Uma corrente maciça de imigrantes invadiria o

nosso território, tornando possível o surto da lavoura cafeeira em São Paulo e o início

daquilo que seria, cinqüenta a sessenta anos mais tarde, o poderoso parque industrial de

que hoje tanto nos orgulhamos... (s.d., p.233)

Ou ainda, em editorial publicado em 1929:

Não é desejável a contribuição dos pretos americanos para o caldeamento de raças no

Brasil. Um contingente preto desse momento será mais nocivo que útil à obra da

civilização em que estamos empenhados. Precisamos de gente para os nossos sertões,

mas de gente capaz de melhorar em todos os sentidos a população do país. Não temos

preconceito de cor, mas somos obrigados a confessar que os pretos não constituem fortes

elementos de civilização, nem garantem à raça tipos aperfeiçoados física, mental e

moralmente... Será formosa, mas sem dúvida mais arriscada que formosa, a missão de

hospedeiro de raças decaídas, retardadas, perseguidas ou infelizes. Não a queríamos para

nós que recebemos da Providência a tarefa de povoar um território riquíssimo e de

constituir uma grande nação, coisas que só poderão ser logradas com as massas humanas

de primeira qualidade que já provaram sua capacidade civilizadora. (Apud Capelato, 1980,

p.120)

É claro que esse posicionamento reflete o clima da época, no qual se via o negro como

obstáculo e o imigrante (europeu, japonês) como peça na máquina de produção

econômica, porém não sem ressalvas:

Não são unicamente os problemas econômicos que devem ditar a política imigratória das

nações, mas as questões étnicas e sociais... O verdadeiro interesse da nação está na

prudente seleção de raças, cujos caracteres étnicos e tendências ideológicas mais se

aproximam das raças a que devemos a nossa formação política e social. (9.5.1934 –

ibidem, p.120)

Neste sentido, à escola é atribuído o papel de “formar e dirigir a massa inculta, forjando a

‘opinião pública’, esteio sobre o qual se assentava ... o destino político da nação” (p.1223).

O regime republicano perdia seus projetos, ao implantar-se, e dobrava-se às articulações

momentâneas de poder. As liberdades seculares, laicas, vagaram, permitindo a instalação

de uma óptica preconceituosa, que firmaria condições de existência para amplos setores

desprivilegiados da população, com reflexo ao longo do século XX.

Estado Novo e além: alianças convenientes

Após a Revolução de 30, como parte dos trabalhos da Assembléia Constituinte que dirigira

suas atenções para o campo social, com nítida influência da Constituição de Weimar,

debateu-se a inclusão ou não do ensino religioso nas escolas públicas. Dentre os diversos

grupos de influência presentes, saiu vitoriosa a tendência de obrigatoriedade para as

escolas de oferta de ensino religioso no horário normal de aulas, porém de freqüência

facultativa para os alunos.

De fato, refletindo e construindo um social ambíguo, de transição entre dois momentos

claramente identificados pelas duas guerras mundiais desse século marcado pela luta

entre tendências que procuravam se impor, a escola assimilava, em parte, as tendências

de novos tempos, em parte, permanecia vinculada ao passado.

Essa fórmula constitucional ambígua, fruto de um período interguerras mundiais, e de um

período nacional de tentativa de dominação sob aparência de conciliação de forças sociais,

consagrou-se, permanecendo nas Constituições de 1946, 1967, Emenda n.1/69, e 1988,

com ligeiras variações na proposição.

É de observar que ainda antes do estabelecimento do Estado Novo, e logo no início deste,

a Igreja postou-se num papel de observadora. Com o decorrer do tempo, alguns setores

da Igreja aliaram-se ao poder getulista. A estes convinha, por diversos motivos, a

reaproximação do poder secular oficial; ao ditador era oportuno revalorizar e realocar o

sagrado no âmbito do Estado, uma vez que sua figura de “Pai dos pobres” poderia ser

mais destacada se emoldurada num quadro “místico”, qual seja, daquele que cumpre uma

missão.

Com relação ao imigrante, se é verdade que era “recebido de braços abertos”, “convidado

a sentar-se à mesa”, expressão tão corriqueira entre a população, não é menos verdade

que ao alimento servido não faltava o tempero nacionalista. Compunham-se questões

internas do Brasil e problemas mundiais. De fato, a Primeira Guerra Mundial deixara suas

marcas e o nacionalismo encontrava-se na ordem do dia. Além disso, já se vislumbravam

os primeiros sinais: era fácil pressentir o que se aproximava, e que se transformou na

barbárie do Holocausto, da Segunda Guerra.

Nesse contexto, à escola, explicitamente, foi atribuído o caráter de “nacionalizar o

imigrante”. Relatório presente no Annuario do Ensino Paulista, elaborado por Almeida

Junior, datado de 1936, publicado em 1937, antes da eclosão do Estado Novo, traz

algumas ilustrações preciosas.

Assim, por exemplo, consta ali (na ortografia da época):

Um dos objetivos primordiais da escola primária é integrar a criança na communhão

nacional, fazendo-a amar o seu paiz e decidir-se a trabalhar por elle.

O problema, em nosso Estado, se reveste de particular importancia se considerarmos que

temos, nas escolas publicas primarias, 37% de filhos de estrangeiros, e quase todas as

colonias extrangeiras aqui fixadas mantêm organizações educativas, em substituição ou

como complemento da escola pública. O trabalho nacionalizador precisa, portanto, ser

desenvolvido tanto nas escolas do Estado como nos estabelecimentos particulares.

(Annuario, 1937, p.329-30)

Nos relatos dos Delegados de Ensino, os discursos sobre os imigrantes oscilam de como “o

extrangeiro tem collaborado grandemente em nosso progresso e deve ser por isso

mesmo, acolhido e respeitado” às menções como “kistos”, “o viver arredio” (no caso dos

japoneses), “núcleos alienígenas”.

A própria questão da obrigatoriedade do ensino em língua portuguesa ganhou força de

dispositivo constitucional, e a aprovação da escola, para funcionamento, dependia de

comprovação do cumprimento dessa obrigatoriedade a partir da comprovação da língua

falada por seus professores.

Esse processo politicamente determinado de nacionalização dos imigrantes era

complementado pelo papel de conversões na “aquisição” dessa nova nacionalidade, em

particular porque a Igreja Católica ainda reivindicava para si o status de igreja oficial, ou

pelo menos oficiosa, de Estado. Como tal situação não fosse constitucionalmente

estabelecida, a hierarquia católica passa a valer-se da disseminação de valores pela via

cultural, particularmente por intermédio das crianças para chegar aos pais, no velho estilo

jesuítico junto aos índios. Não é difícil imaginar os efeitos causados sobre crianças que

viam seus colegas entrarem em processo de preparação para a Primeira Comunhão, por

exemplo, e que, ansiando por não serem mais excluídas da vivência de seus colegas, por

assimilarem certa fé, adentravam o campo de religião nova para si e sua família.

Com a reinstalação do Estado Democrático em 1945 e com a Constituição de 1946, as

atenções no campo educacional voltaram-se para a necessidade imperiosa da elaboração

de uma lei de diretrizes e bases da educação, lei esta que seria complementar à

Constituição.

Apesar de urgente, a nova LDB foi aprovada apenas 15 anos após a promulgação da

Constituição, em dezembro de 1961, embora um primeiro anteprojeto tenha sido

apresentado em 1948.

Na época da tramitação desse anteprojeto de lei, os setores religiosos desempenharam

papel explicitamente de oposição à proposta de uma nova organização de ensino.

Vejamos como se deu esse processo.

O primeiro anteprojeto, de Clemente Mariano, tendo como relator Almeida Junior, foi

apresentado ao Congresso em 1948 e, por questões políticas, engavetado. Trazido

novamente à tona por Carlos Lacerda, recebeu dois substitutivos contraditórios entre si.

No primeiro, da Comissão de Educação e Cultura, eram enfatizados os princípios voltados

para a escola pública; já o segundo, de Lacerda, atendia aos reclamos de seu eleitorado

udenista, composto fundamentalmente por setores intelectuais da burguesia e a ala mais

conservadora da Igreja. A que diziam respeito esses reclamos? Alegavam alguns que seria

estatizante o anteprojeto de Clemente Mariani que estendia a obrigatoriedade do ensino

dos 7 aos 14 anos, instituía a “escola única” em substituição à escola secundária e

profissional, buscava unidade e não uniformidade dos currículos, bem como “prevenir por

meios idôneos os abusos, a displicência e a comercialização do ensino”. A questão “Por

que a interferência do Estado na educação nacional?” abria o relatório de Almeida Junior.

Os estabelecimentos particulares de ensino, em seu 3º Congresso de 1948, consideravam

“antinatural, anticientífico e contraproducente o monopólio do Estado” e “direito

inalienável e dever da família” a educação. As discretas medidas sobre o ensino particular

que o anteprojeto apresentara eram considerados não só insuficientes como sendo quase

opostas ao que pretendiam.

Na esteira dessa discussão, as questões referentes ao financiamento do ensino e à

composição dos Conselhos Nacional e Regional de Educação ocuparam lugar central.

Retomadas as discussões em plenário, os representantes das escolas particulares,

mobilizados desde 1956, centraram fogo estrategicamente na questão da “liberdade de

ensino”. Em uma interpretação forçada destacavam que “à família cabe o direito de

escolher o ensino” e não ao Estado determiná-lo. No mesmo balaio, cabiam argumentos

pró-família e pró-religião, com isso movimentando não só católicos, como outras

confissões religiosas.

Outros substitutivos foram apresentados à Câmara, onde se destacava a força da

Campanha em Defesa da Escola Pública, que reunira os mais diferentes segmentos da

sociedade e, de forma notória, intelectuais.

Contudo, o argumento em prol da “liberdade” e da “família” era especialmente bem-vindo

em um momento em que, no plano internacional, vivia-se o clima de “guerra fria” entre

Estados Unidos e União Soviética. Como poderia o Brasil permitir que “à moda comunista”,

“seus filhos fossem arrancados ao seio da família pelo Estado”?

Nesse ambiente, compondo-se com uma situação interna altamente conturbada em

relação à votação da Lei de Diretrizes e Bases (LDB), pesou a articulação política, pesou a

força da Igreja, incluindo seu poder também no plano internacional. De fato, a redação

dada ao parágrafo único do Art. 20: “À família cabe escolher o gênero de educação que

deve dar a seus filhos”, foi instrumento para passar a filosofia básica da LDB de proteger a

iniciativa privada, com todas as repercussões daí decorrentes, com relação, por exemplo,

a financiamento, composição dos conselhos de educação etc.

Como vimos, nesse processo de discussão da Lei de Diretrizes e Bases da Educação

Nacional, no período entre 1946 e 1961, setores da Igreja envolveram-se em discussões

sobre a definição constitucional e legal, em debates que outros autores já analisaram do

ponto de vista ideológico. Vale notar que, embora a argumentação que sustentassem

fosse de ordem liberal e religiosa, pairava a suspeita de interesses financeiros, uma vez

que as escolas confessionais, em grande parte católicas, tinham número significativo de

alunos no ginásio, nível de ensino que passaria a integrar a “escola fundamental” que, de

acordo com proposta derrotada, seria integralmente mantida pelo Estado.

Observe-se que a Campanha em Defesa da Escola Pública era uma campanha pela

expansão quantitativa de escolas, numa época em que a oferta de vagas no ensino médio,

incluído o antigo ginásio que atendia à faixa etária aproximada dos 11 aos 15 anos, era

precária e, no ensino primário, para a faixa dos 7 aos 10 anos, insuficiente. Era um

momento decisivo para a definição de medidas visando ao efetivo atendimento da

população em idade escolar. A atuação de alguns setores da Igreja comprometeu-a como

um todo perante um público crítico, que nela viu a supressora de possibilidades históricas

de democratização das oportunidades educacionais, associando-se a interesses privados,

em detrimento das necessidades populares.

Fragmentação

e

reestruturação

das

hegemonias:

rachaduras

internas

aos

edifícios

do

Estado

e

da

Igreja

e a reorganização de alianças

Novamente a Igreja Católica foi colocada sob os holofotes da crítica, quando se viu

associada ao Movimento de 1964. A atuação pró-militares era de parte da Igreja, estando

ela mesma cindida interiormente entre grupos extremamente distanciados entre si. Nesse

momento, o que tomava conta do debate católico em nível mundial eram as resoluções do

Concílio Vaticano II, que trouxera influências e reflexões que não haviam sido propostas

até então no mundo ocidental cristão e, em particular, católico. A questão da proximidade

aos fiéis, a vinculação às realidades culturais de cada país, a proposta de abertura e

diálogo com outras denominações cristãs e outras religiões de referência não-cristã eram

também novos itens de uma pauta que inovava e trazia tensões internas.

Com o recrudescimento da repressão política, no período mais autoritário e arbitrário que

o Brasil já viveu, os setores progressistas da Igreja viram-se na iminência de novas

relações com o poder – de combate e sofrimento. Sofrimento, no caso, até o extremo:

prisões, torturas, mortes. Militantes leigos e religiosos, em especial ligados a movimentos

como a Ação Católica, as diversas juventudes católicas – estudantil, JEC, operária, JOC,

universitária, JUC – juntavam-se a movimentos de esquerda no combate ao autoritarismo

instalado.

Ao longo das duas décadas que marcaram a vida nacional, o envolvimento de setores

católicos foi sendo matizado e diferenciado internamente. Citemos duas correntes

distintas.

Uma ala conservadora emprestou todo apoio ao governo militar. Um exemplo notável,

registrado em documentos que estruturaram a vida educacional do país, foi a atuação do

Padre José de Vasconcellos, no Conselho Federal de Educação. No célebre Parecer CFE

n.45/72, defendendo a profissionalização geral para o 2º grau, tal como previsto na Lei

n.5.692/71 ali regulamentada, ao lançar um subtítulo indagador “Tecnologia versus

humanismo?”, o Padre Vasconcellos questiona e afirma:

A nova Lei tem, pois, na insistência por uma educação mais técnica uma de suas notas

dominantes. Significa essa premissa ruptura com as tradições educacionais cristãs do

Brasil? Uma antinomia entre tecnologia e humanismo? ... Tende a fazer do aluno peá de

uma máquina maior a serviço do desenvolvimento (tomado apenas em sentido material)

do

País?

Apresso-me a responder que não. (Parecer CFE n.45/72)

Após explicitar “um primeiro falso subetendido” de identificar humanismo com cultura

acadêmica, trata do segundo, o de “ligar-se humanismo a cristianismo”. Valendo-se de

citações de Encíclicas Papais nesse, que é um documento de órgão de Estado Laico,

discorre sobre a visão cristã que “faz da pessoa humana o centro do mundo” – nesse

sentido, conclui, humanista. Ressalta, contudo:

O mal entendido é julgar que o cristianismo se oponha à educação tecnológica, como se

ela fosse uma espécie de paganismo, em contraposição com a cultura clássica, que seria a

cristã. A verdade é outra: o renascimento da cultura clássica foi bem pouco cristão; por

outro lado, a teoria de que o trabalho das mãos é indigno do homem livre é do pagão

Aristóteles. Cristo foi carpinteiro. (Parecer CFE n.45/72)

Como se observa aí, e em argumentos semelhantes que se repetem no documento citado,

certa interpretação da autoridade de textos religiosos foi usada para justificar políticas

educacionais adotadas pelo regime autoritário, cooperando, assim, para legitimar a ordem

vigente.

Por outro lado, outros setores da Igreja Católica – e em particular algumas personalidades

– investiram-se como porta-vozes dos oprimidos e defensores dos direitos humanos. Em

particular neste aspecto, ao se proporem a manifestações públicas contra o regime

autoritário, adotavam práticas de ecumenismo e diálogo religioso, inspiradas no Vaticano

II, em articulações com líderes de outras religiões, alguns dispondo-se em caráter pessoal,

não configurando alianças institucionais. Junto a outras organizações da sociedade civil,

estiveram presentes nos movimentos que levaram à redemocratização do Brasil, apesar de

todos os percalços e do ritmo “lento, gradual e seguro” imposto pelos militares, desde o

início do governo Geisel.

A ditadura militar impusera disciplinas como “Educação Moral e Cívica”, “Organização

Social e Política do Brasil”, “Estudo de Problemas Brasileiros” a estudantes calados pelo AI5 e pelo Decreto n.477. Misturavam-se nos programas, aulas e livros, sem qualquer

prurido, noções da divindade cristã com a de certo patriotismo estreito, servil e

tendencialmente xenófobo. A exemplo de Getúlio Vargas, interessava aos militares, e

àqueles que se beneficiaram do regime por eles imposto, jogar o sagrado para uma zona

nebulosa, onde se confundissem os referenciais do cidadão, então tolhido, com o do ser

que crê no Absoluto – e, quem sabe, dispensa seus direitos civis.

Muitas vezes, professores dessas disciplinas resolveram exercer a cidadania possível,

transformando o que seria “cartilha” e “catecismo” do regime militar, em seu próprio

instrumento de crítica e denúncia.

Já a partir da gestão Figueiredo, no movimento Diretas-Já, e particularmente no início da

“Nova República”, as esperanças depositadas no processo de redemocratização reuniram

grupos heterogêneos em defesa de seus direitos.

Ao longo desse período, as discussões sociais e políticas traziam à tona temas que os

educadores incorporavam em suas reivindicações como prioritárias. Entre elas, central, a

valorização da escola pública, gratuita, laica, de qualidade.

Redemocratização: crise econômica, redefinições

No campo da educação, o processo de redemocratização trouxe consigo como palavra de

ordem mais destacada a de “verbas públicas para escolas públicas”. De fato, no período

do governo militar, sob forma de bolsas e subvenções, quantias vultosas de verbas

públicas foram usadas para evitar a falência de instituições privadas de ensino, raramente

voltadas de fato para o interesse público. Quando tentavam justificar tal aplicação,

sistematicamente era citado o caso paradigmático da PUC/São Paulo e PUC/Rio, sobre

cuja atuação não pairavam dúvidas quanto ao interesse e relevância social. Contudo, uma

andorinha não faz verão, e os próprios educadores das PUCs mobilizaram-se pelo uso

adequado das verbas públicas. De parte dos educadores havia a consciência de que não

há vontade política que sobreviva à falta de verbas.

Contudo, as discussões pré-Constituinte trouxeram também novamente à baila a questão

da laicidade do ensino nas escolas públicas. Uma tendência praticamente dominante entre

os estudiosos e participantes de movimentos em prol da escola pública advogava ensino

laico em todas as escolas públicas. Pouquíssimas análises indicaram caminho diverso.

Nesse sentido, é indispensável considerar a contribuição de Roberto Romano. Entre outros

trabalhos, vale destacar o que foi apresentado na IV Conferência Brasileira de Educação,

em 1984, em Goiânia, publicado posteriormente sob o título “Ensino laico ou religioso?”.

Partindo de uma discussão sobre as relações entre a Igreja e o Estado, analisa o domínio

do tempo na organização social e as conseqüências para a pedagogia e a vida

educacional: preparação para o eterno ou adestramento para o século? O homem como

referência do poder, ou a Divindade? Dois sóis, duas estradas, no dizer de Dante;

portanto, humana universitas, humana civilitas mais ampla que o mundo católico,

restringindo a este mundo o domínio papal. A própria divisão operada no mundo cristão

com a Reforma acentuava a questão do domínio do ensino. Os reformistas luteranos viam

no Estado o educador, enquanto a Contra-Reforma, como já vimos, encontrou forma

peculiar de mando secular indireto, tendo na escola seu meio privilegiado de ação.

Contrapondo Belarmino e Hobbes, complementa com documentos eclesiásticos,

comparando a condenação de Pio IX ao Syllabus, e sua proposta de escola laica, com a

Declaração Conciliar Gravissimus Educationis, a qual, destaca, “não exige uma escola

católica, a ser defendida pelo Estado, contra outras perspectivas cristãs ou laicas”, mais

ainda, ressaltando o pluralismo religioso e pedagógico.

No âmbito da produção e discussão acadêmica referente ao ensino religioso, é também

relevante a contribuição de Moacyr de Góes. Em trabalho apresentado na mesma IV CBE

referida em Romano, esse autor traçou um quadro histórico da atuação dos católicos na

educação, particularmente na década de 1960, com seu envolvimento nos movimentos

populares. Indagando, de maneira oportuna, “quem tem medo de aprender com a

história?”, mostra as diferenças de composição da Associa- ção de Educadores Católicos

(AEC), na década de 1950, época de discussões do citado substitutivo Lacerda, e na

década de 1980. Cita, por exemplo, texto do Padre Agostinho Castejon, S. J., presidente

da AEC nos anos 80:

A luta da escola católica pela sua identidade e sobrevivência passa, no meu modo de

entender, pela defesa de uma escola pública, significativa e gratuita para todos. (Cunha,

1985)

Mostra, ainda, que, pela complexidade de sua composição e heterogeneidade do papel

histórico desempenhado recentemente, a Igreja apresenta contradições, seja nas

propostas, seja na ação. Entre outras recomendações com que finaliza seu trabalho,

propõe aos educadores defensores da escola pública que: a) articulem-se politicamente

para reforçar na AEC vozes que a defendam e b) articulem “alianças com o pensamento

católico avançado ... objetivando a estratégia de uma luta comum em defesa da escola

pública, esta entendida, também, como um dos pontos de apoio do qual a História moverá

a sua alavanca para remover as estruturas arcaicas e construir uma sociedade mais justa

e mais humana” (p.49).

A Constituição de 1988, fruto de discussões e do chamado “consenso possível”, manteve,

como se sabe, a formulação de proposta do ensino religioso nos antigos termos,

avançando, contudo, propostas inovadoras no campo dos direitos individuais e coletivos,

com ênfase nos direitos das crianças e adolescentes, assim como nos direitos culturais.

O ordenamento do campo educacional, por sua vez, repete situação havida após a

promulgação da Constituição de 1946, quando houve um decurso de 15 anos até a

aprovação da Lei n.4024/61. Então, como agora, um lapso de tempo ambíguo, em que,

sob uma ordem democrática que se constrói e se consolida, permanece em vigor

legislação educacional referente a um período autoritário, incluindo, aí, sobreposições de

documentos legais e até princípios.

No atual momento, vive-se uma situação na qual a discussão da Lei de Diretrizes e Bases

da Educação Nacional, como lei complementar à Constituição de 1988, encontra-se em

suspenso no Congresso Nacional há bastante tempo, sendo oportuno lembrar que

proposta historicamente formulada por entidades acadêmicas e de profissionais da

educação sofreu a contraposição de um projeto do Senado, apresentado pelo Senador

Darcy Ribeiro.

Ao mesmo tempo, processa-se uma discussão nacional acerca da reforma da escola

fundamental, pela via da proposta de Parâmetros Curriculares Nacionais, que se constitui

em iniciativa voltada para adequar a proposta de educação para cidadania, aos ditames da

Constituição vigente. É nesse contexto que retornam de maneira insidiosa certas

reivindicações por parte da Igreja Católica, acrescidas agora de novas e indevidas

expectativas em relação à atuação do Estado no campo do ensino religioso.

Nacional e internacional: alguns pontos para reflexão

Fazendo um breve interregno, a título de retrospecto analítico, e ao mesmo tempo

tangenciando questões internacionais, o século XVI tem uma importância fundamental

para nosso tema, pois as lutas travadas no interior do cristianismo marcaram

decisivamente a face da América.

Aquele que era um rosto conturbado, trazido por Colombo, de uma Igreja que se debatia

internamente nos conflitos existentes entre seu discurso e sua prática, transformou-se em

um rosto dilacerado. O que era do âmbito interno traduziu-se externamente na Reforma

de Lutero, trazendo a busca de uma nova ordem no interior do Cristianismo.

A conquista da América se fez, portanto, sob o signo do Cristianismo, mas a partir do

conflito de autoridade e da divisão de duas orientações básicas.

Enquanto no catolicismo a leitura dos textos sagrados pelo leigo era, naqueles tempos,

considerada perigosa, se feita sem orientação de um exegeta autorizado, no

protestantismo, considerado de maneira ampla, a Bíblia era, desde aquela época, posta na

mão do fiel, para contato direto. Isto gerou, por um lado, a absoluta necessidade de

alfabetização de todos e a valorização da própria atividade de leitura. Por outro, a

interpretação ficou a cargo de cada um, e a heterogeneidade de orientação tornou-se

corriqueira, facilitando, mesmo, o surgimento de diferentes grupos auto-organizados,

diferentes orientações com base em princípios básicos semelhantes.

A heterogeneidade trouxe também, consigo, certa pulverização da orientação espiritual.

Num contexto em que o econômico desenvolveu-se de maneira excepcional, essa

purificação facilitou uma substituição de valores.

Allen Wheelis, analisando a questão da identidade na sociedade norte-americana, destaca

que o caráter “instrumental” dos processos substitui a anterior perspectiva “institucional”.

No instrumental vigora o imediato, enquanto no institucional predominam os vínculos no

tempo. No institucional, o indivíduo pode perceber suas raízes, desenvolver sentimentos

de pertinência. No instrumental prepondera o descartável, o rápido, abrangendo cada vez

mais setores da vida. Paradoxalmente, e embora partindo da heterogeneidade, pela

exacerbação da eficácia chega-se à homogeneização: de processos, de estruturas, de

valores instrumentais.

A tendência é de o ser humano despersonalizar-se, perder seus vínculos, tornando-se, de

fato, comum ouvir falar em uma busca de sentido para a vida, ou no clichê consagrado

em particular nos anos 80, da busca da identidade. Ressalta Wheelis que, nesse processo,

o que há de mais perverso é a perda da capacidade de percepção, por parte do indivíduo,

de que ele mesmo é quem constrói sua identidade.

Pela via do catolicismo, a maior influência sobre a educação se faz pelo campo do poder

político, refletindo-se até em propostas estruturais de órgãos de governo, em certa

mentalidade pedagógica burocratizante, messiânica algumas vezes, e, por esse caminho,

dogmática.

Já pela via do protestantismo a maior influência se faz pelo campo do poder eco- nômico,

refletindo-se numa estrutura voltada para o individual, a qual traz ao paradoxo de,

partindo do pressuposto da heterogeneidade, acabar por homogeneizar.

No caso da América Latina, a presença da contra-reformista Companhia de Jesus imprimiu

a presença da autoridade dogmática. O fato de, por motivos estratégicos, a educação

pública haver sido confiada integralmente aos jesuítas, marcou indelevelmente a estrutura

da escola.

Como vimos, tratava-se, já, de escola pública, porque era de fato financiada por

contribuição dos cidadãos, pela citada modalidade de financiamento dada pelo Direito do

Padroado.

Se, por um lado, propiciou o financiamento da educação nos primórdios do Brasil Colônia,

por outro, o Padroado, combinado ao patrimonialismo e estamentalismo característicos da

história portuguesa, gerou um quadro de ambigüidades. Essa combinação de fatores

estruturais mais amplos acabou por marcar a própria estrutura da escola, levando à

combinação da tríade doutrina-dogma-disciplina, com certa mentalidade de apropriação do

público, como se fosse privado. As estruturas organizacionais da escola foram marcadas,

assim, pela perspectiva patrimonial, enquanto as propostas pedagógicas o foram pela

perspectiva dogmática.

Embora de forma brevíssima, cabe lembrar que esse é o cabedal com que a escola

brasileira enfrenta os tempos atuais, quando a influência internacional se faz presente de

muitas e diversas formas. Tal influência chega pela fragmentação tão característica da

ordem contemporânea, pelas características do instantâneo, do descartável, lembradas

por Wheelis na década de 1960, atualmente presentes de maneira notável, pela

ambigüidade que se dissemina cada vez mais.

Tanto estilhaçamento é propiciador de um campo aberto para a ação totalitária,

homogeneizadora, por dificultar a compreensão das situações e a elaboração do próprio

conhecimento, enquanto, paradoxalmente, se convive com uma ampliação crescente de

informações – internacional e nacional – globalizadas, de forma instantânea.

A essa situação contrapõe-se, como chance de consolidação de princípios democráticos e

reafirmação de princípios éticos, a valorização da diversidade humana, da pluralidade

cultural, a redefinição das relações de gênero, a busca de meios que consolidem a

observância dos Direitos Universais da Pessoa Humana. Conferências Internacionais, como

as havidas em Beijing, sobre a Mulher, no Cairo, sobre População, em Copenhague, sobre

Desenvolvimento Social, ou ainda antes, em Jomtien, sobre Educação para Todos, trazem

discussões e geram declarações e compromissos que entrelaçam outra faceta da

internacionalização: a que se refere a uma solidariedade ativa, daqueles que buscam

conhecer, compreender, para transformar, como um processo complexo e efetivo, que

não se acomoda em uma postura reativa, porém encontra uma inserção pró-ativa em um

mundo veloz, hipermoderno, ainda profundamente injusto em seu conjunto.

Exemplo dessas declarações que cooperam, por abordarem aspectos específicos na

consolidação dos Direitos Universais da Pessoa Humana, a Declaração dos Direitos das

Minorias Nacionais ou Étnicas, Lingüísticas, Culturais ou Religiosas, aprovada pela

Assembléia Geral da ONU em dezembro de 1992, coloca como dever do Estado proteger,

sim, como se esperaria, tais Minorias, porém vai além, ao propor que os Estados cuidem

de promovê-las e valorizá-las, em particular em suas identidades e tradições. Essa

Declaração destaca que a convivência de tais Minorias em solo nacional garante o

equilíbrio democrático, sendo também a face visível do pluralismo, base da democracia.

A Constituição de 1988, nesse sentido, é atualizada, por haver incorporado reivindicações

históricas de movimentos sociais, de afirmação étnica/racial. Ao estabelecer racismo como

crime inafiançável e imprescritível, e discriminação como crime, em seu Art. 5º, referente

aos direitos individuais e coletivos, a Constituição garante a proteção e a prevenção, dois

dos fundamentos em prol dos Direitos Universais.

Ao garantir a valorização das diferentes culturas que compuseram e compõem o Brasil,

com vistas à preservação do patrimônio cultural dos diferentes grupos componentes de

nossa população, a Constituição reconhece plenamente os Direitos Culturais, abrindo um

vasto campo de interação com a educação e a escola. Assim, por exemplo, aos indígenas

é assegurado organizarem suas escolas segundo sua pedagogia tradicional, adotando

bilingüismos na prática escolar, valorizando suas identidades.

Da mesma forma, a liberdade de crença, colocada no mesmo dispositivo constitucional

que trata da liberdade de consciência, traz o sentido da gravidade que é a escolha e a

prática da religião, situadas no campo do foro íntimo, que a ninguém é facultado violar. A

situação de tensão, e até de guerra, gerada por conflitos religiosos, que algumas regiões

do planeta vivem, como a Irlanda ou a Bósnia, para citarmos dois exemplos muito

conhecidos, indica a necessidade absoluta de cautela quando se adentra esse campo,

historicamente marcado por derramamento de sangue em nome da fé, em nome da

divindade.

Por outro lado, a consciência crescente da vulnerabilidade da criança diante da vida e do

mundo tem levado a movimentos de consciência e de exigência de cumprimento dos

Direitos da Criança. No caso brasileiro, o Estatuto da Criança e do Adolescente integra

esse âmbito de preocupações e, derivado como é da Constituição, reafirma de muitos

modos o disposto no Art. 227 desta, assunto do tópico a seguir.

A

responsabilidade

dos

educadores,

da

sociedade

e do Estado: o respeito à criança e a seus direitos

Ao tratar-se dos Direitos da Criança e do Adolescente, a mera enunciação do texto

constitucional explicita imperativos:

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com

absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar

e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação,

exploração, violência, crueldade e opressão. (Constituição da República Federativa do

Brasil, Art. 227)

Reivindicações que a Igreja Católica tem colocado ao Estado, como ocorreu no município

de São Paulo em 1991, e, mais recentemente, em 1995, junto ao governo do Estado de

São Paulo, têm sido fundadas na idéia de que “as coisas devem ser hoje como sempre

foram”. O fato de que foram atendidas em diversos estados da Federação, sem cuidado

de exegese jurídica, foi entendido por alguns da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil

(CNBB), como prova de que deveriam ser seguidas por todos.

Tais reivindicações têm se referido fundamentalmente a três pontos:

1

que as aulas de ensino religioso previstas na Constituição sejam ministradas no horário de

turno do aluno, não aceitando situação equivalente, por exemplo, à de educação física,

que integra a grade curricular e o horário da escola, porém em turno complementar, de

forma a não interferir na ministração das disciplinas obrigatórias para todos;

2

que o conteúdo do ensino religioso seja único para todos, determinado pelo Estado a

partir daquilo que bispos católicos chamam de “denominador comum”;

3

que tal conteúdo único seja ministrado pelo professor da turma, ou, quando não for

possível, por um professor indicado pela Igreja, nomeado e remunerado pelo Estado.

A Comissão Especial criada pelo governo do Estado de São Paulo, em 1995, para tratar do

tema, acumulou um rico material que integrou o relatório encaminhado pela Secretária da

Educação, Rose Neubauer, ao governador Mário Covas. Tratando-se de material histórico

de alta relevância, compreensivo e extenso quanto ao tratamento e conteúdo, sua

consulta direta é indispensável para pleno entendimento do tema. Para os fins desse

trabalho aqui apresentado, farei apenas algumas referências aos pontos acima

mencionados, com base em parecer jurídico de Anna Cândida da Cunha Ferraz, professora

da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, na área de liberdades

fundamentais.

O eixo central da argumentação da professora Anna Cândida refere-se à separação

Estado–Religiões na Constituição do Brasil. Sendo separação de tipo atenuado, o que se

configurou historicamente, abrange tanto possibilidades referentes às diversas religiões

presentes no Brasil, como benefício de liberação de impostos que recairiam sobre as

edificações de templos (uso territorial urbano), assim como impõe restrições. Uma delas,

básica, é que todos os dispositivos que abram alguma chance de cooperação, uma vez

que na separação atenuada Estado e Religiões não são hostis, deverão ser compreendidos

de maneira específica, como exceções à regra da separação, e assim interpretados

restritivamente quanto a seu conteúdo e alcance, sendo vedado inovar nas matérias que

tratam.

Outro eixo de análise da Jurista refere-se ao ensino religioso, amplamente pensado, como

projeção da liberdade de religião. No plano da fé, em si, consiste para o indivíduo na

liberdade de aderir intelectualmente ou não a uma religião (com o que o ateísmo é

garantido também como expressão da liberdade de consciência), mudar de religião,

organizar-se para estabelecer cultos, manifestar individual ou coletivamente sua escolha,

no campo do ensino religioso, quando em campo público. Da mesma forma, entendido

como projeção dessa liberdade religiosa,

o ensino religioso nas escolas públicas se submete ao regime jurídico que sobre esta recai,

ou seja, nesse campo essa liberdade significa o direito de o aluno ter ensino religioso,

optar pelo ensino de uma ou outra religião, de não freqüentar nenhum ensino de religião;

a vedação de o Estado interferir no que concerne ao conteúdo ou forma de ministrar a

religião

ou

ingerir

nas

práticas

dela

exteriorizadas.

É claro que, em virtude de o Brasil constituir-se em Estado Democrático de Direito

(artigo 1º da Constituição), compete ao Poder Público, no que toca à ministração desse

ensino, manter a ordem democrática, diligenciar para assegurar a igualdade de todas as

confissões religiosas no prestar o ensino religioso, diligenciar para que essa modalidade de

ensino não constitua, ela própria motivo de dissenções ou discriminações, enfim, assegura

que o ensino religioso signifique o pleno exercício da própria liberdade de religião em

todos os seus aspectos. (Ferraz, p.20-1, 1995)

Tão longa citação tem por objetivo explicitar, no campo jurídico, aquilo que aparece

claramente no campo pedagógico. Como permitir que a criança e o adolescente que

freqüentam o 1º grau sejam alvo de qualquer forma de constrangimento, quando se

propõe um ensino dentro de sua rotina cotidiana? Como poderia o Estado permitir que a

criança se visse ante a uma escolha que não seria da ordem da liberdade de religião, mas

da aceitação afetiva de seus colegas, facilitando a criação, desenvolvimento e expressão

da discriminação? Como permitir que a educação que se dirige para a autonomia e o pleno

exercício da cidadania (que se dá no âmbito das relações do indivíduo com o Estado, não

se referindo à plena condição existencial de seu ser) possa sofrer interferência de práticas

de proselitismo?

Ainda, é por essa mesma perspectiva que é vedado ao Estado manifestar-se com relação

ao conteúdo, campo próprio das religiões, no qual não pode ingerir, sob pena de restringir

a plena liberdade, o que explicita, então, o ensino religioso como ensino de religião, ou

seja, ensino confessional. Portanto, não cabe ao Estado tentar definir “denominadores

comuns”, que, de resto, seriam praticamente impossíveis quando as referências das

religiões presentes na sociedade são tão díspares quanto haver aquelas que acreditam em

uma divindade trinitária, convivendo com outras para as quais nem sequer se coloca

qualquer identidade divina.

A decorrência dessa situação, no Estado Democrático de Direito, é que obrigatoriamente

todas as religiões que se manifestem no social terão igual direito de serem atendidas pelo

Estado, em todas as escolas. Isto impõe sérias questões quanto à aplicabilidade do

dispositivo legal, fazendo lembrar a necessidade de sua interpretação em caráter

restritivo, lembrada anteriormente. Anna Cândida ressalta que é admissível que o

constituinte não tenha vislumbrado que o ensino religioso “poderia, talvez, servir a um fim

perverso, qual o de levar o conflito para as escolas, conflito este que começa exatamente

com a dificuldade de se estabelecer, numa escola pública, a ministração de todas as

religiões existentes no país e o modus vivendi entre elas” (p.32).

Com relação à indicação e à nomeação de professores, pelo mesmo motivo de não

ingerência do Estado em assuntos das religiões, não é admissível que o responsável pela

ministração do ensino religioso seja indicado pela autoridade de Estado, ou nem sequer

determinado por ela quais os requisitos para o exercício desse magistério, assunto da

alçada das religiões. Mais ainda, para que evite situação ambígua, não poderá ser o

professor das disciplinas comuns obrigatórias a ministrar esse ensino, tanto em respeito à

sua própria liberdade de religião, o que garante que não será jamais obrigado a ministrar

conteúdo que não diga respeito à sua escolha (o que poderia se colocar, para que

pudesse atender à diversidade de fé de seus alunos). Da mesma forma, é preciso lembrar

que naquelas disciplinas o professor está necessariamente investido do referendo público

para o exercício dessa atividade, sendo vedado que se transfira a autoridade do exercício

de função pública para o campo da divulgação religiosa, seja ela qual for.

Em decorrência, não cabe ao Estado remunerar professores de ensino religioso, o que lhe

é vedado por escapar à legislação que rege o funcionalismo público – que deverá ter sido

aprovado em concurso público, o que não se aplica para esse caso, com formação

específica determinada pelo Estado, o que também não se aplica. Além disso, é vedado ao

Poder Público financiar atividades religiosas, de qualquer confissão, lembrando que no

sistema jurídico de separação atenuada o Estado não pode embaraçar a atividade

propriamente religiosa, não pode também incentivá-la, e deve garantir que ninguém,

individual ou coletivamente, embarace a atividade de qualquer religião.

Nessa discussão, vale lembrar que lideranças de diferentes religiões ouvidas pela

Comissão Especial, em São Paulo, em 1995, como se vê em seu relatório, de maneira

oposta à CNBB, manifestaram-se contrárias ao ensino religioso em escolas públicas,

exigindo que, em caso de qualquer regulamentação, o Estado garantisse a todas as

religiões a presença em todas as escolas do Estado, e que as aulas jamais fossem

ministradas no horário do aluno, mas acomodado pela escola em outro período.

A situação polêmica coloca-se, assim, quando se indaga se seria papel do ensino religioso

em escolas públicas conciliar, se é que esse verbo cabe aqui, os interesses do Estado com

os da Religião. No caso do Brasil, como vimos, a experiência anterior exige cautela. Mais

ainda, o característico, saudável e indispensável pluralismo da população – e que se

expressa na composição étnica, política, cultural, religiosa – exige ainda maior atenção.

Em meio a uma situação como a que vivemos, do magistério com baixos salários,

remunerar o ensino religioso pode significar um uso da pobreza do professor, para tê-lo

como disseminador de verdades religiosas que não se ligam aos interesses da cidadania.

Se é verdade que a consciência profissional do magistério, hoje, não admite que seja

comparado, como antigamente, ao sacerdócio, acredito que o ensino religioso retoma, ao

reivindicar sua remuneração com verbas públicas, a situação de dependência do Estado,

como nos tempos do Padroado. Atrelar o ensino religioso ao poder do Estado, na

remuneração, pode trazer efeitos indesejáveis até no âmbito religioso, além de ser

proibida no âmbito do cumprimento constitucional.

Do ponto de vista da população que se utiliza da escola pública, o que é preciso, urgente,

inadiável é a melhoria do ensino que ali se ministra, o que significa, antes de mais nada,

valorização do professor, seja pelo reconhecimento do significado social de seu trabalho,

seja por uma remuneração digna, que espelhe tal reconhecimento. Dessa forma, todas as

liberdades individuais e coletivas serão valorizadas e garantidas, e não apenas aquelas que

sejam invocadas para garantir privilégios de alguns.

Finalizando, gostaria de levantar alguns pontos:

1

importância intransferível de se atender aos dispositivos legais que garantem o respeito à

criança e ao adolescente, à sua imagem, à dignidade, à liberdade de crença e de

consciência, assim como de sua manifestação, o direito às tradições culturais dos

diferentes povos que formaram e formam o Brasil; enfim, uma abordagem firmada e

fortalecida nos direitos constitucionais, que garanta a cidadania de todos,

indiscriminadamente, superando situações históricas ultrapassadas; desse ponto de vista,

coloca-se a necessidade adiável de se levar a debate nacional emenda constitucional que

inclua a supressão desse dispositivo constitucional, substituindo-o por algo mais adequado

ao mundo contemporâneo e aos ditames da cidadania, qual seja, a educação para e pela

ética;

2

em caso da manutenção desse dispositivo constitucional, reafirmar sempre o direito

inarredável das minorias religiosas e povos indígenas a terem ensino específico, cada qual

em seu credo, tal como estabelecido na Declaração das Nações Unidas sobre Minorias

Nacionais ou Étnicas, Lingüísticas ou Religiosas, de 1992;

3

o reconhecimento do direito dos professores de terem preservada sua própria crença

religiosa, sem que sejam levados à divulgação de outra fé, que não a que professam, nem

mesmo formas supostamente “conciliadoras”, o que é, do ponto de vista jurídico, vedado

ao Estado promover;

4

a importância do mútuo conhecimento entre os praticantes de “diferentes” religiões, como

iniciativa dos interessados, sem qualquer tipo de imposição ou constrangimento, e não no

campo da escola pública. Esse reconhecimento, no campo antropológico, deve significar a

valorização do Outro, do diferente, com o que a própria identidade se reafirmará; uma

proposta que se considere integradora pode acabar se transformando em ação

homogeneizadora, mais uma neste mundo onde tudo se padroniza. Sem dúvida, por esse

caminho, será possível tratar de uma identidade nacional que se constitui historicamente

valorizando todos os cidadãos, sem qualquer discriminação, compondo o rico quadro de

diversidade cultural tão característico do Brasil.

Para concluir, vale lembrar Bobbio, citado na epígrafe deste trabalho, em estudo

imprescindível sobre a questão da tolerância:

Se o outro deve chegar à verdade, deve fazê-lo por convicção íntima e não por imposição.

Desse ponto de vista, a tolerância não é apenas um mal menor, não é apenas a adoção de

um método de convivência preferível a outro, mas é a única resposta possível à imperiosa

afirmação de que a liberdade interior é um bem demasiadamente elevado para que não

seja reconhecido, ou melhor, exigido. A tolerância, aqui, não é desejada porque

socialmente útil ou politicamente eficaz, mas sim por ser um dever ético. (p.209)

Referências bibliográficas

ANNUARIO do Ensino Paulista de 1936, Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 1937.

ARENDT, H. A dignidade da política. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1993.

AZEVEDO, F. de. A cultura brasileira. 5.ed. Revista e ampliada. São Paulo: Melhoramentos,

s.d., p.526.

BOBBIO, N. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Campus, 1992.

BRUNEAU, T. O catolicismo brasileiro em época de transição. São Paulo: Loyola, 1974.

CAPELATO, M. H. R., PRADO, M. L. O bravo matutino – Imprensa e ideologia no jornal O

Estado de S.Paulo. São Paulo: Alfa-Ômega, 1980.

CONSTITUIÇÃO da República Federativa do Brasil.

CUNHA, L. A. (Org.) Escola pública, escola particular e a democratização do ensino. São

Paulo: Cortez, Autores Associados, 1985.

CURY, C. R. J. Ideologia e educação brasileira: católicos e liberais. 3.ed., São Paulo:

Cortez, Autores Associados, 1986.

FAORO, R. Os donos do poder (Formação do patronato político brasileiro). 5.ed., 1979, 2

v.

FERRAZ, A. C. da C. Parecer Jurídico realizado por designação do Reitor da USP, ex.

mimeogr., 43p., USP, Faculdade de Direito, dez. 1995.

FISCHMANN, R. Educação, democracia e a questão dos valores culturais. In: Estratégias e

políticas de combate à discriminação racial. Kabengele Munanga (Org.) São Paulo: Edusp,

1996.

______. Vida e identidade da Escola Pública – um estudo preliminar da resistência à

mudança na burocracia estatal no Estado de São Paulo. São Paulo, 1989. Tese

(Doutorado) – Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo.

______. Perspectivas para a Lei de Diretrizes e Bases da Educação: uma reflexão histórica.

Revista do Ensino de Física, v.10, p.131-43, dez. 1988.

GLASS, J. M. Shattered Selves: Multiple Personality in a Postmodern World. Ithaca,

London: Cornell University Press, 1995.

LEITE, S. Novas cartas jesuíticas (De Nóbrega a Vieira). São Paulo: Ed. Nacional, 1940.

MESQUITA FILHO, J. de. Júlio Mesquita e a República. In: DUARTE, P. Júlio Mesquita. São

Paulo: Hucitec/SCCT/CEC, s.d.

OLIVEIRA, R. P. de. Educação e sociedade na Assembléia Constituinte de 1946. São Paulo:

FEUSP, 1990.

PEREIRA DE QUEIROZ, M. I. Identidade nacional, religião, expressões culturais: a criação

religiosa no Brasil. In: SACHS, V. et al. Brasil & EUA: religião e identidade nacional. Rio de

Janeiro: Graal, 1988.

VILLALOBOS, J. E. R. Diretrizes e Bases da Educação: ensino e liberdade. São Paulo:

Pioneira, 1969.

VOVELLE, M. A Revolução Francesa contra a Igreja – da razão ao ser supremo. Rio de

Janeiro: Jorge Zahar, 1989.

F

aculdade de Educação – USP, pesquisadora do CNPq e da Fundação John and Catherine MacArthur, de Chicago.

V

er, a esse respeito, AZEVEDO, F. de, s.d., p.526. É interessante também citar trecho da carta de Nóbrega ao Pe. Luiz

Gonçalves da Câmara, em 15 de junho de 1553: “Ela (a Confraria do Menino Jesus) tem toda a gente que serve a esta casa

para que fiquemos livres de inconvenientes e somente nos ocupemos no espiritual, ensinando e doutrinando aos meninos,

assim aos de casa como a quantos querem aprender. Porque esta terra está tão estragada que é necessário levar alicerce de

novo”. (LEITE, S., 1940, p.46).

A

este respeito, é indispensável a obra de VOVELLE, M., 1989.

V

er, a propósito, BRUNEAU, T., op. cit., 1974.

S

endo o Partido Democrático (PD) seu representante nesse momento.

E

sse tema é profunda e exaustivamente tratado em CAPELATO, M. H. R., PRADO, M. L., 1980.

D

iversos textos, dentre os quais teses e dissertações, produzidos por integrantes do Movimento Negro em nível nacional,

assim como trabalhos de acadêmicos preocupados com a temática, como Maria Luiza Tucci Carneiro, Lili Schwarcz,

Kabengele Munanga, Henrique Cunha Júnior, entre outros, fornecem rico referencial sobre esse tema, que não cabe ser

aqui detalhado.

C

f., por exemplo, PEREIRA DE QUEIROZ, M. I., 1988, p.59-83.

A

nálises elucidativas desse processo encontram-se em trabalhos de José Beozzo, entre outros.

A

discussão que se segue é baseada em VILLALOBOS, J. E. R., “Diretrizes e Bases da Educação: ensino e liberdade”,

1969, texto de leitura indispensável para a compreensão desse período. Observo, ainda, que em parte está publicado em

FISCHMANN, R., Revista do Ensino de Física, em especial p.136-7.

R

efiro-me, em especial, a CURY, C. R. J., 1986. Ver também OLIVEIRA, R. P., 1990.

A

qui é sempre indispensável o célebre “Os donos do poder”, de Raymundo Faoro.

V

er FISCHMANN, R., “Vida e Identidade da Escola Pública”, onde esse tema é aprofundado.

V

er, por exemplo, GLASS, J. M., 1995.

C

ompreensão e conhecimento, no sentido atribuído a esses termos por Hannah Arendt. Ver, em particular, ARENDT, H.,

1993.

N

o caso do Estado de São Paulo, chegou a ser assinado um convênio, no final de 1994, que atribuía exclusividade à CNBB

para nomear professores. Posteriormente sofreu um reparo formal, publicado em Diário Oficial, que especificava como

sua atribuição indicar para nomeação professores de ensino religioso católico. Na prática, contudo, a reivindicação de

exclusividade permanecia, como noticiado amplamente por jornais, com a alegação de que a maioria da população é

católica.

I

ntegrei a referida Comissão, como representante da Universidade Pública, tendo organizado um dossiê, a título de

relatório dessa atividade de representação, ao Reitor da Universidade de São Paulo, professor Flávio Fava de Moraes,

responsável pela indicação de meu nome ao governo do Estado. Pode-se encontrar um exemplar dessa documentação na

Biblioteca da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo.

T

al parecer integra a documentação referida na nota de rodapé anterior e foi elaborado a pedido do Reitor da USP, que

acolheu e encaminhou solicitação de minha parte nesse sentido. Tal parecer tem uma importância histórica, ao estabelecer

parâmetros de interpretação no tema.