VISUALIDADES

REVISTA DO PROGRAMA DE MESTRADO EM CULTURA VISUAL

ISSN 1679-6748

VISUALIDADES . GOIÂNIA . v.9 n.1 . Jan-Jun/2011

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

Reitor

Edward Madureira Brasil

Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação

Divina das Dores de Paula Cardoso

Diretor da Faculdade de Artes Visuais

Raimundo Martins

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Cultura Visual

Irene Tourinho

Editores

Rosana Horio Monteiro

Marcelo Mari

Conselho Editorial

Alice Fátima Martins (UFG, Brasil) / Cleomar Rocha (UFG, Brasil) / Alexandre Ricardo

dos Santos (UFRGS, Brasil) / Ana Claudia Mei de Oliveira (PUC-SP, Brasil) / Belidson

Dias (UnB, Brasil) / Fernando Hernández (Universidad de Barcelona, Espanha) / Flavio

Gonçalves (UFRGS, Brasil) / Françoise Le Gris (UQAM, Canadá) / Juan Carlos Meana

(Universidade de Vigo, Espanha) / Kerry Freedman (Northern Illinois University, EUA)

/ Margarita Schultz (Universidade Nacional do Chile, Chile) / Maria Luísa Távora (UFRJ,

Brasil) / Mauro Guilherme Pinheiro Koury (UFPB, Brasil).

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

V834 (GPT/BC/UFG)

Visualidades: Revista do Programa de Mestrado em Cultura

Visual I Faculdade de Artes Visuais I UFG. – V. 9, n.1 (2011). – Goiânia-GO: UFG, FAV, 2011.

V. :il.

Semestral

Descrição baseada em V.9, n.1

ISSN: 1679-6748

1. Artes Visuais – Periódicos I. Universidade Federal de Goiás.

Faculdade de Artes Visuais II.

Título.

CDU: 7(05)

Tiragem: 300 exemplares Data de circulação: janeiro/2011

Créditos

Capa: Autor: Walmor Corrêa

Fotografia: Letícia Remião

Programação visual: Cátia Ana Baldoino da Silva

Direção de arte: Wagner Bandeira

Projeto gráfico: Márcio Rocha

Editoração: Cátia Ana Baldoino da Silva

Lenice Marques Teixeira

Revisão: Mariana Capeletti Calaça

FACULDADE DE ARTES VISUAIS / UFG

Secretaria de Pós-Graduação | Revista Visualidades

Campus II, Samambaia, Bairro Itatiaia, Caixa Postal 131 – 74001970 – Goiânia-GO

Telefone: (62) 3521-1440

e-mail: [email protected]

www.fav.ufg.br/culturavisual

Sumário

ARTIGOS

Questões sobre Arte Brasileira

nas bienais do Mercosul

Bianca Knaak (UFRGS, Brasil)

Typos de pretos: escravos na

fotografia de Christiano Jr.

Marcelo Eduardo Leite (UFC, Brasil)

Mural para um fotógrafo:

um quadro e sua intenção

Paulo José Rossi (USP, Brasil)

09

25

49

Tecnologia e arte digital:

um estudo sobre imagens virtuais e

dispositivos móveis (mídias móveis)

Hivo Mauricio Navarro Fabrício (UEL, Brasil)

Rogério Zanetti Gomes (UNOPAR, Brasil)

Marcelo Silvio Lopes (UNOPAR, Brasil)

O live cinema e o cinema interativo:

uma análise a partir do filme Ressaca

Eleonora Loner Coutinho (UFPEL, Brasil)

A mitologia da intolerância norte-americana

a partir da perspectiva de D.W.Griffith

Lilian Crepaldi (PUC-SP/FAPCOM-SP, Brasil)

77

93

113

A construção da tragédia gótica

em Drácula de Bram Stoker

Cristiane Perpétuo de Souza Silva (UNI-BH, Brasil)

Alexandre Martins Soares (UNI-BH, Brasil)

Raduan Nassar e Luiz Fernando Carvalho:

a concepção da palavra em imagem

Renato Cury Tardivo (USP, Brasil)

131

149

Experienciar, suturar e sobrejustapor

sentidos na teoria e na crítica da imagem:

dois possíveis desvios estratégicos

165

179

199

230

Cristian Poletti Mossi (ufsm, Brasil)

Marilda Oliveira de Oliveira (ufsm, Brasil)

Contribuições da função mítica

no design de entretenimento

Marcos Namba Beccari (UFPR, Brasil)

Cindy Sherman: uma criptografia corpórea

Danusa Depes Portas (PUC-Rio, Brasil)

ENSAIO VISUAL

Walmor Corrêa

RESENHAS

241

249

Imagens desdobradas

Sainy Coelho Borges Veloso (UFG, Brasil)

O emblemático Café: a Exposição

do Mundo Português de 1940

Emerson Dionisio Gomes de Oliveira (UNB, Brasil)

Tradução

259

A pintura de Manet

Rodolfo Eduardo Scachetti (Unicamp, Brasil)

Relato de pesquisa

289

301

Dimensões artísticas do vestir

Andrea Portela (UNIRONDON, Brasil)

Normas para publicação de trabalhos

Contents

ARticles

Issues about brazilian art in the

mercosur biennials

Bianca Knaak (UFRGS, Brazil)

Types of black: slaves in

photography Christiano Jr.

Marcelo Eduardo Leite (UFC, Brazil)

Mural for a photographer:

a picture and it’s intention

Paulo José Rossi (USP, Brazil)

09

25

49

Technology and digital art: a study on mobile

devices and virtual images (mobile media)

Hivo Mauricio Navarro Fabrício (UEL, Brazil)

Rogério Zanetti Gomes (UNOPAR, Brazil)

Marcelo Silvio Lopes (UNOPAR, Brazil)

Live cinema and interactive cinema:

an analysis from Hangover

Eleonora Loner Coutinho (UFPEL, Brazil)

The mythology of American intolerance

from the perspective of D.W.Griffith

Lilian Crepaldi (PUC-SP/FAPCOM-SP, Brazil)

77

93

113

The Construction of the Gothic

tragedy in Bram Stoker’s Dracula

Cristiane Perpétuo de Souza Silva (UNI-BH, Brazil)

Alexandre Martins Soares (UNI-BH, Brazil)

Raduan Nassar and Luiz Fernando Carvalho:

the conception of the word in image

Renato Cury Tardivo (USP, Brazil)

131

149

Experiencing, suturing and over-juxtaposing

directions on theory and critics of the image:

two possible strategic deviations

165

179

199

230

Cristian Poletti Mossi (ufsm, Brazil)

Marilda Oliveira de Oliveira (ufsm, Brazil)

Contributions of the mythic

function in entertainment design

Marcos Namba Beccari (UFPR, Brazil)

Cindy Sherman: a bodily cryptography

Danusa Depes Portas (PUC-Rio, Brazil)

visual essay

Walmor Corrêa

reviews

241

249

Unfolded images

Sainy Coelho Borges Veloso (UFG, Brazil)

The emblematic Café: the Portuguese

World exhibition of 1940

Emerson Dionisio Gomes de Oliveira (UNB, Brazil)

translation

259

The painting of Manet

Rodolfo Eduardo Scachetti (Unicamp, Brazil)

research report

289

301

Artistic dimensions of dressing :

a research reporting

Andrea Portela (UNIRONDON, Brazil)

EDITORIAL GUIDELINES

ARTIGOS

Amilcar de Castro

[50ª/b]

Mármore, 2001

210 x 210 x 70 cm

Vista da obra em exposição durante

a 5ª Bienal de Artes Visuais do

Mercosul, Cais do Porto de Porto

Alegre,2005

Questões sobre Arte Brasileira nas bienais do Mercosul

Bianca Knaak

Resumo

Este artigo identifica os modos de apresentação e distinção

da produção artística brasileira durante as Bienais do

Mercosul frente a ambivalência dos discursos curatoriais,

especialmente sobre a globalização e internacionalização

da arte contemporânea em circuitos regionais. Olhando

para as produções nacionais de destaque ao longo dos anos,

identifica o reaparecimento de artistas e também examina o

papel das homenagens a cada edição.

VISUALIDADES, Goiânia v.9 n.1 p. 09-23, jul-dez 2011

Palavras-chave:

Curadoria, Arte Brasileira, Bienal

do Mercosul

9

Issues about Brazilian Art in the

Mercosur biennials

Bianca Knaak

Abstract

Keywords:

Curator, Brazilian Art,

Mercosul Biennial

10

This paper identifies the modes of presentation and the

distinction of the Brazilian artistic production throughout

the Mercosul Biennials on face of the ambivalence of

curatorial discourses, especially on globalization and

internationalization of contemporary art in regional circuits.

Looking for the national productions highlighted over

the years; identifies the of artists reappearance and also

examines the role of tributes to each edition.

VISUALIDADES, Goiânia v.9 n.1 p. 09-23, jan-jun 2011

VISUALIDADES, Goiânia v.9 n.1 p. 09-23, jan-jun 2011

N

a Bienal de Artes Visuais do Mercosul os modos de apresentação e distinção da produção artística brasileira, com notáveis variações/ reavaliações a cada edição, incluem a tarefa

de entender o esforço localizado para a articulação internacional da produção artística contemporânea regional (central

para os seus pares e periférica em relação aos seus modelos)

numa era de fluxos, câmbios e impermanências de riquezas,

culturas e identidades.

Seguindo um modelo de exposição bastante ajustado a realidade brasileira do sul do país, embora seja ainda jovem no

roteiro das bienais internacionais, a mostra em Porto Alegre

já se notabilizou entre os gestores culturais brasileiros, tanto por seus procedimentos administrativos quanto por suas

investidas curatoriais. Seu modus operandis é afinado e pró-ativo, diria mesmo afirmativo, para uma produção regional

de interesse artístico global. Nota desse reconhecimento é a

participação de Justo Werlang – um dos fundadores e mais

atuantes dirigentes da Fundação Bienal do Mercosul – na diretoria da 29ª Bienal de São Paulo (BSP) aliada a promessa do

presidente da Fundação BSP de promover um “olhar para a

arte contemporânea a partir de uma ótica brasileira” (MARTINS, 2009). Werlang, referindo-se à 1ª Bienal de Artes Visuais do Mercosul, que pretendia reescrever a história da arte

sob a perspectiva “não euro-norte-americana”1, logo identificou essa promessa “com o que se fazia em Porto Alegre” (apud

MARTÍ, 2009).

Apesar da intenção política dessa ótica brasileira aproximando as bienais de São Paulo e do Mercosul – e, embora em

ambas, a organização unificada da cultura artística regional

reunida nas bienais seja um recurso espetacular de visibilidade, análogo às necessidades econômicas promocionais no

mercado internacional – as curadorias de cada uma (ainda

que se repitam ou alternem) seguem jogando, driblando e

Bianca Knaak. Questões sobre Arte Brasileira nas bienais do Mercosul

11

reinventando distintamente as teses de independência cultural para a promoção da arte brasileira. Defendem que a globalização e as trocas culturais que lhes são peculiares não representam a homogeneização total dos bens culturais e nem a

completa mercantilização da arte. Antes, tensionam o campo

artístico em suas instâncias de visibilidade e estratégias de

distinção social com suas tendências comerciais.

Explicitamente, no entanto, a promoção identitária territorializada não parece ser a tônica dos critérios seletivos das

curadorias propostas em bienais. Em boa medida a análise

dessas curadorias – como de resto de todas as grandes exposições – nos encaminha para um registro subjetivo e “fundamentalmente tautológico do espetáculo”, decorrente, “do

simples fato de seus meios serem, ao mesmo tempo, seu fim”

(DEBORD, 1997, p.17). No entanto, segundo os entusiastas do

modelo bienal, “a velocidade das transformações da arte contemporânea só pode ser atualizada pelas bienais. É nelas que

o corpo mais amplo da produção atual encontra um meio de

veiculação” (FIDÉLIS, 2005, p.136).

Dessa forma, e considerando as circunstâncias esterilizantes do espetáculo, lamenta-se, como aponta Stéphane

Huchet, a falta de “condições de visibilidade cognitiva e pública da arte brasileira a partir da situação de sua historiografia” (2008, p.49), sobretudo porque a forma de “mediação

principal que as exposições realizam tanto no país quanto no

exterior” é insuficiente e fragmentária. Contudo, nas análises que circulam, acompanhando as exposições, sobretudo

nos catálogos, destaca-se:

a questão da relação e da geopolítica dos intercâmbios entre o

Brasil e outros centros, uma re-escritura da história global da

arte parecendo encontrar hoje contexto mais favorável, mas

ainda não concretizado (HUCHET, 2008, p.49).

Por outro lado, nesse “contexto mais favorável” os efeitos

da globalização na apresentação e recepção das artes visuais na maioria das vezes apenas ampliam os procedimentos

de musealização já iniciados no século XIX. Ao deslocar as

obras de diversas épocas e territórios para um mesmo espaço

fruitivo e de conhecimento atemporal, da mesma forma que

o museu, “a tecnologia global da informação desespacializa o

acesso às obras, ‘desligando’ literalmente a distância e a diferença dos lugares” (KUDIELKA, 2003, p. 136). Pouco importará, sob essa lógica promocional e de acessibilidade universal,

12

VISUALIDADES, Goiânia v.9 n.1 p. 09-23, jan-jun 2011

VISUALIDADES, Goiânia v.9 n.1 p. 09-23, jan-jun 2011

a origem das produções e a subjetividade materializada em

poéticas/poiéticas. Quer seja arte made in Brasil, Mercosul

ou Estambul, pouco saberemos sobre a constituição de seus

sistemas simbólicos pois, o modo de conceber e legitimar o

circuito de exposições internacionais quase não permite vencer cognitivamente “as grandes distâncias do planeta: antes,

subtrai-se cabalmente a informação ao seu contexto no mundo” (KUDIELKA, 2003, p. 136). Não obstante, extrapolando

seus limites territoriais, as Bienais do Mercosul vem se consolidando enquanto plataforma de afirmações transversais e

propositivas desse contexto global “mais favorável” e, como

veremos, já concretizado.

Desdobramentos contínuos

Para ultrapassar os recorrentes enfoques sobre identidade e

geopolítica que vicejam na cultura visual contemporânea, em

2011 a Bienal renova a investigação dos significados que podem

fundar ou coabitar territórios. A 8ª edição vem desdobrando,

publicamente, o tema da territorialidade em “Ensaios de geopoética”, que serve de título para mostra. Tanto quanto em edições anteriores, a proposta é de uma mega exposição fluindo,

física e conceitualmente, em muitos (e talvez insuspeitos) lugares da capital e do interior do Rio Grande do Sul, revisitando

algumas estratégias de expansão e inclusão já implementadas

pelas edições anteriores da própria Bienal do Mercosul2.

A história surge das contradições entre mundo e lugar,

costumava dizer o geógrafo Milton Santos, citado na primeira edição da Bienal do Mercosul. Desde então, cartografar a

produção artística latino-americana para além da geografia

topográfica é um exercício permanente da Bienal do Mercosul. Vislumbrando a fluência das trocas culturais, por meio

dos trânsitos, trâmites e transações comerciais que sugerem

os acordos multilaterais em prol de uma economia regional,

a Bienal sempre extrapolou os limites do Mercosul. Tanto na

seleção de artistas quanto na definição dos curadores convidados. Essa foi uma maneira encontrada para alicerçar a

promoção internacional da arte na e da América Latina em

um universo extremamente competitivo, onde territórios são

bens ao mesmo tempo simbólicos e produtivos. Nessa perspectiva nos interessa acompanhar como a produção brasileira

vem sendo apresentada no conjunto das Bienais do Mercosul. Afinal, a 1ª Bienal do Mercosul queria, nas palavras de seu

curador (Frederico Morais), reescrever a história da arte.

Bianca Knaak. Questões sobre Arte Brasileira nas bienais do Mercosul

13

Figura 1

Sem negar o legado artístico ocidental, a edição inaugural

reivindicava legitimidade e autonomia intelectual para (re) interpretá-lo e ampliá-lo com a produção latino-americana. Na

seqüência, nas edições de 1999 e 2001, sob interpretações de

identidade e contemporaneidade os curadores (Fabio Magalhães e Leonor Amarante) questionavam a compleição de um

espaço do regional em um mundo globalizado. E, em 2003, ao

duvidar da linearidade da história, a 4ª Bienal confirmava, segundo o curador geral (Nelson Aguilar), que a arte toma o elã de

tempos e lugares diversos. Nesta mesma edição, é importante­

lembrar, ocorreu a Mostra Transversal, com vários artistas­

não-latino-americanos curados pelo alemão Alfons Hug. Com

esta mostra quase paralela e ao mesmo tempo integrando a

curadoria­principal, era ainda mais evidente a polissemia do

mundo ocidentalizado, matizado por influências incontornáveis para a compreensão da produção artística recente.

Desterritorializar e internacionalizar

Quando a 5ª Bienal organizou um novo resgate histórico­

e prospectivo da arte na América Latina, assim como na 1ª

edição,­o curador (Paulo Sérgio Duarte) espalhou exposições por inúmeros espaços na cidade, trouxe muitos artistas

brasileiros­e promoveu um balanço da cena artística regional,

agora em diálogo com a produção internacional. Fez ainda a

mostra Fronteiras da Linguagem (com quatro artistas nascidos bem longe da América Latina) onde buscou sobrepor as

fronteiras políticas e geográficas para configurar a internacionalização definitiva da Bienal do Mercosul.

Em 2007, na edição seguinte, foram apresentados artistas­

de quatro continentes. Destes, sob leituras transversais exibiram-se obras que se desprendiam de seus territórios pátrios

para se perfilarem em sensibilidade estética e construção artística hors sol. Para o curador (Gabriel Pérez-Barreiro) as concepções e relativizações de fronteiras e territórios para a arte foram

estendidas e radicalizadas e a abertura internacional se confirmava já irreversível. A partir de então, perfilada aos principais

eventos do gênero, a Bienal se apresenta como plataforma­regional de afirmação e inserção artística internacional.

Brasileiros destacados

Seguindo sua vocação promocional afirmativa destacamos

que, até a 7ª edição da Bienal do Mercosul, apenas seis ar14

VISUALIDADES, Goiânia v.9 n.1 p. 09-23, jan-jun 2011

VISUALIDADES, Goiânia v.9 n.1 p. 09-23, jan-jun 2011

tistas brasileiros tiveram participação em três edições. Ninguém participou mais do que Cildo Meireles, Félix Bressan,

Laura Vinci, Maria Leontina, Milton Dacosta e Waltércio

Caldas. Note-se ainda que, destes, apenas Milton Dacosta

e Laura Vinci não haviam participado da curadoria de Frederico Morais. Assim, considerando que dois haviam morrido na década anterior a 1ª Bienal (Dacosta e Leontina), e

que Cildo e Waltércio, quando participaram da 1ª Bienal do

Mercosul já eram nomes importantes (com participações

nas Bienais de São Paulo, Veneza e Kassel), entre as recorrências encontraremos apenas dois artistas que poderiam

ser considerados emergentes e, portanto, uma aposta para

o futuro da arte brasileira internacional: Félix Bressan (presente já na 1ª edição) e Laura Vinci (a partir da 2ª edição)3.

Para detalhar esse levantamento percorreremos, a seguir,

as justificativas curatoriais para a seleção brasileira, destacada em cada edição.

Figura 2

Matriz fecunda

Na montagem da 1ª Bienal do Mercosul o curador organizou

as obras em três vertentes criativas/ propositivas: Política –

a arte e seu contexto; Construtiva – a arte e suas estruturas;

e Cartográfica – território e história. Além destas vertentes4,

o segmento intitulado Último Lustro reunia obras realizadas

entre 1995 e 1997 por artistas emergentes, dentre os quais 15

brasileiros5. Portanto, mesmo audaciosa, a 1ª Bienal do Mercosul foi também pouco prospectiva pois a produção recente

teve poucos expoentes (sobretudo quando comparada às edições posteriores). No conjunto de 210 artistas, 50 eram brasileiros, mas apenas 15 estavam entre os chamados “jovens”.

O olhar autônomo e independente dos ditames do mercado internacional solicitado aos curadores estrangeiros era,

obviamente, pretendido também para a seleção brasileira.

Mas, aparentemente sem alternativas, Frederico Morais

mostrou uma produção globalizada repercutindo a produção dos grandes centros internacionais. Dizia que, “na

arte brasileira dos anos 90, na criatividade plástica do último

lustro do século XX, não existem mais fronteiras (…)”. Segundo ele, “o que temos, hoje, são re-criações, re-composições,

re-leituras, re-apropriações e re-ready-mades” (1997b, p.159).

Noutras palavras, ironicamente exibia-se o alinhamento da

produção recente com a arte promovida nos centros euronorte-americanos.

Bianca Knaak. Questões sobre Arte Brasileira nas bienais do Mercosul

Figura 3

15

Àquela altura, os parâmetros do curador já eram indicação

judicativa de um campo que seguiria se organizando noutra

plataforma de afirmação. Onde, mais do que a internacionalização de um circuito regional, em eventos tais, a visibilidade

internacional mostra-se um alvo que progressivamente minimiza iniciativas artísticas de resistência estética, conceitual,

política.

Na 1ª Bienal do Mercosul os brasileiros destacados também não estavam constituídos pelo sistema segundo um programa estético contra-hegemônico, propriamente dito. Pelo

contrário, a maioria deles já exibia em seu currículo trajetórias

institucionais. Do universo composto por 50 nomes, selecionados para uma apresentação histórica, ao longo de catorze

anos, 28 tiveram suas produções reivindicadas para participar

também de outras edições da própria Bienal do Mercosul.

Com esses dados percebemos que a curadoria de Frederico

Morais não foi apenas pioneira de um projeto potencialmente

revelador, descentralizado (uma bienal em Porto Alegre). Foi

também inaugural, no contexto regional globalizado (MERCOSUL), de uma visão curatorial legitimadora que constrói

tradições/trajetórias nacionais com os artistas sendo exibidos e

legitimados simultaneamente nacional e internacionalmente.

Homenagens estratégicas

Sempre muito valorizadas pelos curadores gerais, as homenagens foram suspensas na 6ª e 7ª edições, e só retornaram à Bienal do Mercosul na 8ª edição, em 2011. Entendidas enquanto

recurso promocional, não será exagero dizer que as homenagens também podem servir como berlinda internacional, tanto dos artistas quanto de suas origens geográficas. Por isso, os

homenageados de cada Bienal também inspiram reflexão sobre a apresentação internacional de valores artísticos brasileiros em searas geopolíticas. Para tanto será fundamental notar

que dos seis artistas homenageados, quatro eram brasileiros,

três dos quais nascidos no Rio Grande do Sul.

No projeto da 1ª edição a intenção era homenagear o uruguaio Pedro Figari (1861 -1938) que fora sucesso na 23ª Bienal

de São Paulo (1996) e que, segundo Morais, foi um “pintor,

ensaísta, poeta, jurista e educador, defensor de uma política

americanista e teórico do regionalismo crítico” (MORAIS,

1997, p.06). Não obstante, dificuldades operacionais resultaram na homenagem ao artista argentino Xul Solar (1887-1963)

e ao crítico de arte brasileiro Mário Pedrosa (1901-1981). Nas

16

VISUALIDADES, Goiânia v.9 n.1 p. 09-23, jan-jun 2011

VISUALIDADES, Goiânia v.9 n.1 p. 09-23, jan-jun 2011

quatro edições seguintes, nenhum outro teórico foi homenageado e apenas artistas brasileiros receberam a honraria.

Na 2ª edição exibia-se a mostra paralela “Picasso, Cubismo e América Latina” que buscava reciprocidades entre artistas europeus e latino-americanos e, apropriadamente, com

uma grande mostra retrospectiva o homenageado foi Iberê

Camargo (1919-1994). O curador Fábio Magalhães afirmava

– talvez respondendo a Frederico Morais que não encontrou

espaço para Iberê em sua curadoria – que o “corte proposto

dentro da vanguarda histórica [atualizava] o discurso da contaminação, do sincrônico, da prospecção positiva sem retórica” (MAGALHÃES, 1999b, p.09). Era, portanto, estratégico

que Iberê, “uma das figuras de proa da arte brasileira deste

século” (MAGALHÃES, 1999b, p.14) dividisse as dependências

do Museu de Arte do Rio Grande do Sul com Picasso, Braque,

Rivera e outros, permitindo aos visitantes clivagens inéditas.

A 2ª e 3ª edições, ambas curadas por Fábio Magalhães e

Leonor Amarante, trouxeram 33 e 69 artistas brasileiros, respectivamente. Nelas, os curadores investiram nas questões da

identidade e contemporaneidade frente às imbricações próprias de um contexto que globaliza o planeta economicamente. Dentre os 102 artistas brasileiros, somadas as duas curadorias de Magalhães e Amarante (a maior parte realmente jovens

na cena contemporânea), 21 participaram uma segunda vez ao

longo das sete edições da Bienal, mas apenas Marco Giannotti, Joel Pizzini e Félix Bressan participaram da 2ª e da 3ª edição.

Na 2ª Bienal do Mercosul, na “gramática multifacetada”

da produção brasileira, Leonor Amarante destacava a pintura, a fotografia, as instalações e as novas mídias, em suportes

e operações díspares, concentradas sob explorações alusivas

a “conceitos de memória, esquecimento, contaminação e

resistência”(AMARANTE, 1999, p. 45 e 46). Mas foi a edição

seguinte que homenageou o videomaker Rafael França (19571991), expondo seus trabalhos em gravura, xerografia e vídeo.

Apesar disso, na 3ª Bienal do Mercosul preconizava-se a pintura6 “como expressão da contemporaneidade, e não como resistência fossilizada”(MAGALHÃES, 2001, p.15 e 16).

Sob a curadoria geral de Nelson Aguilar, em 2003 o artista

homenageado foi Saint Clair Cemin (1945). Na 4ª edição da

Bienal do Mercosul a Arqueologia Contemporânea (título da

mostra), começava com artefatos das culturas pré-colombinas

e terminava com a doação à prefeitura de Porto Alegre de uma

grande escultura de Cemin, feita em resina sintética. A tese

dessa curadoria enfatizava desde a investigação genética da

Bianca Knaak. Questões sobre Arte Brasileira nas bienais do Mercosul

17

Figura 4

ascendência racial até as afiliações da arte contemporânea e,

da forma como foi perpetuada, a doação da obra de Cemin

tornava-se também uma homenagem de pretensão ontológica. Pois, segundo Aguilar, aquela “hipercuia”, enunciaria “o

modo cósmico de ser gaúcho” (AGUILAR, 2003, p.44).

Ainda nessa edição, procurando os “cânticos de origem”

da nossa identidade7, o curador festejava a investigação genética da arte latino-americana num trabalho assinado por

Ary Perez e Sergio Danilo Pena onde se revelava, ao perscrutar amostras de DNA de expoentes da própria Bienal do

Mercosul, uma “fotografia gênica”, produzindo “um mapa da

ancestralidade genética” da arte e dos artistas sul-americanos

(PEREZ apud AGUILAR, 2003, p.71). Nesse contexto, dentre os nove artistas da representação brasileira8, curada por

Franklin Pedroso, destacava-se a obra de Lygia Pape: bacias

brancas com líquidos coloridos sobre montes de arroz e feijão,

teatralmente iluminados e espalhados no chão de uma grande

área “representando testes de DNA (...) num belo ato poético”

(PEDROSO, apud AGUILAR, 2003, p.271).

Transbordamentos

Como estratégia para constituição de um lastro artístico regional, entre a 2ª e a 4ª edições, as homenagens poderiam

também reforçar o mérito local, qualificando Porto Alegre

como pólo cultural, em evidente competição com o eixo RioSão Paulo9. Nessa abordagem, considerando que os curadores

gerais, até então eram oriundos do centro do país, poderíamos

supor cada homenagem como um movimento de apresentação e legitimação artística intramuros. Pois, quando homenageados, Iberê Camargo, Rafael França e Saint Clair Cemin (todos nascidos no Rio Grande do Sul), ainda não eram artistas

suficientemente visitados pelos centros hegemônicos, alguns

nem mesmo regionalmente. Assim, as homenagens de cada

edição das Bienais do Mercosul serviriam, também, como

oportunidade de projeção institucional.

Foi diferente, no entanto, o contexto curatorial que homenageou o mineiro Amilcar de Castro, em 2005. Homenagem que não pode ser enquadrada como estratégia de

“lançamento”10, obviamente. Na 5ª Bienal do Mercosul ela

sustentava uma abordagem da arte contemporânea brasileira

a partir de suas matrizes construtivas. O homenageado era

destaque na curadoria de uma nova revisão histórica, agora

com interesse prospectivo.

18

VISUALIDADES, Goiânia v.9 n.1 p. 09-23, jan-jun 2011

VISUALIDADES, Goiânia v.9 n.1 p. 09-23, jan-jun 2011

Sob a curadoria geral de Paulo Sergio Duarte a opção

por expor Histórias do Espaço e do Tempo (título da mostra)

permitiu um novo balanço da cena artística regional, porém

em franco diálogo com a produção internacional. O curador

e sua equipe organizaram a mostra em vetores temáticos:

Da Escultura à Instalação; Direções no Novo Espaço (incluindo fotografia, cinema, vídeo, ciberarte e performance);­

A persistência da Pintura (onde Iberê Camargo esteve pela

segunda vez numa Bienal do Mercosul) e Transformações do

Espaço Público, com intervenções definitivas dos brasileiros José Resende, Mauro Fuke, Waltércio Caldas e Carmela

Gross; além da já citada exposição Fronteiras da Linguagem.

Enquanto projeto, a 5ª Bienal foi a que mais se aproximou

da 1ª. Nessa edição, o conjunto de 84 brasileiros repetia 22

artistas da 1ª Bienal do Mercosul, inclusive o homenageado,

Amilcar de Castro.

Depois da 5ª edição, as duas edições imediatamente seguintes não utilizaram mais homenagens em suas construções

curatoriais. Ambas com curadores gerais estrangeiros, tanto a

6ª (intitulada “A terceira margem do rio”), quanto a 7ª edição

(“Grito e escuta”), tiveram espaços, obras e museografia para

isso e foram igualmente reveladoras e lisonjeiras com a produção dos brasileiros. Basta lembrar, por exemplo, na 6ª edição, da

exposição, de Öyvind Fahlström (1928-1976), nascido no Brasil

e criado na Europa e, na 7ª Bienal do Mercosul 11, das salas especiais de Paulo Bruscky (1949) e Cildo Meireles (1948).

Em 2011, volta o recurso da homenagem e, nessa 8ª edição,

literalmente como um abre-alas curatorial. A obra do chileno­

Eugênio Dittborn (1943) é o destaque para abordagem do

conceito chave da mostra – a territorialidade – em seu amplo

espectro vivencial (transterritorialidade, desterritorialidade,

deslocamentos e pertencimentos). Para explorar essa temática, tão recorrente na cena pós-moderna (e na própria Bienal

do Mercosul), o curador promete orquestrar estratégias (coletivas ou individuais) de apresentação e constituição de territórios, tanto em suas aporias geográficas e geopolíticas quanto

de seus processos simbólicos – sejam eles afetivos e mnemônicos ou geopoéticos. Assim, os trabalhos de Dittborn,­especialmente suas Pinturas Aeropostais, estarão no Santander Cultural (no centro histórico de Porto Alegre) e, segundo o curador

(José Roca), também visitarão diferentes lugares para ativar as

potencialidades estéticas e artísticas de cada itinerário12.­

Além da homenagem oficial, subliminarmente, o Rio

Grande do Sul também está sendo homenageado na 8ª Bienal

Bianca Knaak. Questões sobre Arte Brasileira nas bienais do Mercosul

19

do Mercosul. A historiadora da arte brasileira Aracy Amaral,

convidada pelo curador geral, organiza em exposição uma

visão crítica da paisagem regional. Nesta exposição, (intitulada “Além fronteiras”) ela percorre o passado e o presente

cultural da ponta sul do Brasil e suas fronteiras em busca de

um inventário de influências estrangeiras e revelações locais

que de alguma forma ajudaram a configurar e conceber a arte

e a visualidade do Estado, além de revelar os modos de ver

e viver os territórios do sul. Dentre nove artistas selecionados13, seis são brasileiros, quatro dos quais nascidos no Rio

Grande do Sul e com participações em edições anteriores das

Bienais do Mercosul 14.

Multilateralizando

Não faremos aqui uma análise das obras citadas, nem mesmo leituras possíveis a partir das teses centrais dos curadores.

Um trabalho assim exigiria outra abordagem metodológica,

e obviamente, mais espaço. Por ora nos cabe destacar que as

revelações de cada edição, seja com homenagens, retrospectivas ou estréias, podem contribuir para a construção crítica de

um campo que ainda aprende a escrever sua história. Assim,

as recorrências desencadeadas por esse tipo de evento pedem

olhares mais diligentes, entre outros aspectos, sobre aquilo

que poderíamos apontar como imbricações entre “mundo e

lugar”. Afinal, arte e política instigam curadores no mundo inteiro, mas a política das artes ainda precisa discussões territorializadas para a compreensão do sucesso da maior mostra de

arte da América Latina (como se intitula a Bienal do Mercosul

desde o início) e dos artistas brasileiros­por ela destacados.

Referências

AGUILAR, Nelson (Org.) 4ª Bienal de Artes Visuais do Mercosul. Porto Alegre: Fundação Bienal de Artes Visuais do

Mercosul, 2003.

AMARANTE, Leonor. Gramática Multifacetada. In: II Bienal

de Artes Visuais do Mercosul: catálogo geral. Porto Alegre:

FBAVM, 1999.

DEBORD. Guy. A sociedade do espetáculo. Rio de Janeiro:

Contraponto, 1997.

DUARTE, Paulo Sérgio (Org.) Rosa dos Ventos: posições e

direções na arte contemporânea. Porto Alegre: Fundação

Bienal de Artes Visuais do Mercosul, 2005.

20

VISUALIDADES, Goiânia v.9 n.1 p. 09-23, jan-jun 2011

VISUALIDADES, Goiânia v.9 n.1 p. 09-23, jan-jun 2011

FIDÉLIS, Gaudêncio. Uma história concisa da Bienal do

Mercosul. Porto Alegre: Fundação Bienal do Mercosul,

2005.

HUCHET, Stéphane. Presença da arte brasileira: história e visibilidade internacional. Concinnitas, ano 9, v.1, n. 12, jul.

2008, p. 48-65.

KNAAK, Bianca. Os Brancos da Bienal. Jornal Zero Hora,

Porto­Alegre, 10 nov. 2001. Cultura, p. 07.

________. As Bienais de Artes Visuais do Mercosul: utopias &

protagonismos em Porto Alegre, 1997 – 2003. 2008. 289 f.

Tese (Doutorado em História) – Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal do Rio Grande do

Sul, Porto Alegre, 2008.

________. À Deriva num copo de mar. Jornal Zero Hora, Porto

Alegre, 02 de outubro de 2010, Cultura, p.04.

KUDIELKA, Robert. Arte do mundo ou arte de todo mundo? Do sentido e do não-sentido da globalização nas artes

plásticas. Novos Estudos CEBRAP, São Paulo, n. 67, nov.

2003, p.131-142,.

MAGALHÃES, Fábio. Contemporaneidade, a marca da II Bienal. In: II Bienal de Artes Visuais do Mercosul: Catálogo Geral. Porto Alegre: FBAVM,1999a.

________. Iberê, senhor de si próprio. In: II Bienal de Artes

Visuais do Mercosul: Iberê Camargo. Porto Alegre: FBAVM,

1999b.

________. III Bienal de Artes Visuais do Mercosul: Catálogo

Geral. Porto Alegre: FBAVM, 2001.

MARTÍ, Silas. Bienal de São Paulo importa modelo gaúcho de

gestão. In: Jornal Folha de São Paulo, São Paulo, 13 de julho

de 2009. Disponível em: < http://www1.folha.uol.com.br/

fsp/ilustrad/fq1307200908.htm > Acesso em: 14 de julho de

2009.

MARTINS, Heitor, apud ALZUGARAY, Paula. A Bienal depois

do caos. Revista Isto é. Disponível em: < http://www.terra.

com.br/istoe/edicoes/2068/imprime142591.htm > Acesso

em: 16 de julho de 2009.

MORAIS, Frederico. Reescrevendo a história da arte latino-americana. In: Catálogo Geral da I Bienal do Mercosul,

Porto Alegre: FBAVM, 1997a.

________. Arte brasileira: lo de afuera, lo de adentro. In: Catálogo Geral da I Bienal do Mercosul, Porto Alegre: FBAVM,

1997b.

________. In: Jornal Zero Hora, Porto Alegre, 05 de janeiro­de

1997, Revista ZH, p. 06.

Bianca Knaak. Questões sobre Arte Brasileira nas bienais do Mercosul

21

NOTAS

1. Ver MORAIS, 1997, p. 12 - 20. É importante observar essa aproximação

entre as duas maiores bienais de artes visuais do país para entender como

o sistema promotor das artes no Brasil tem um modo hegemônico de se

apresentar interna e internacionalmente. Notamos ainda uma série de

recorrências e retro-influências decorrentes dessa aproximação, sobretudo

quando Justo Werlang passou a integrar a nova diretoria da Bienal de

São Paulo. Da curadoria ao projeto educativo, serão vários os nomes que

começam a transitar com desenvoltura entre uma e outra Fundação Bienal.

2. Lembremos do ônibus Chromobus, do venezuelano Cruz-Diez,

circulando na capital gaúcha na 1ª edição; da ocupação dos já extintos

armazéns do cais do porto, na 2ª; das performances no Hospital Psiquiátrico

São Pedro e a invenção de uma Cidade de Contêineres na 3ª; da Mostra

Transversal, na 4ª Bienal; da participação recorde de gaúchos na edição

seguinte e o mobiliário urbano na orla do Guaíba; da metáfora da terceira

margem trazendo artistas de quatro continentes à 6ª Bienal; da Rádio Visual

e o caráter relacional da programação Pré-Bienal da 7ª edição.

3. Ambos são da mesma faixa etária e tem formação acadêmica em artes.

Bressan vive e trabalha em Porto Alegre e Vinci em São Paulo.

4. Genealogia da arte na América Latina que, segundo Morais, estaria

completa apenas com a “vertente fantástica” e dependeria da participação

mexicana, que naquele momento não fez parte da mostra.

5. Divididos em duas montagens estavam Efraim Almeida, Eliane Prolik,

Gilberto Vançan, José Damasceno, Niura Bellavinha, Félix Bressan, Keila

Alaver, Lia Menna Barreto e Eduardo Kac, além de Fernando Limberger,

Fernando Lucchesi, Jorge Barrão, Marcos Coelho Benjamin, Marcos Chaves

e o chileno radicado brasileiro Patricio Farias, estes numa proposta de

intervenção urbana, chamada “Imaginário Objetual” Nesta participaram

também Mário Sagradini (UR), Monica Giron (AR) e Sydia Reyes (VE),

todos convidados a percorrer o centro de Porto Alegre buscando novas

idéias e inspirações. Cf. dados fornecidos pelo Núcleo de Documentação e

Pesquisa da Fundação Bienal de Artes Visuais do Mercosul.

6. VER: KNAAK, 2001, p.07.

7. Ver: AGUILAR, 2003, p.41.

8. Ivens Machado, Janaína Tschäpe, José Damasceno, Laércio Redondo,

Laura Lima, Lia Menna Barreto, Lygia Pape, Rosana Paulino. Na Mostra

Transversal curada por Alfons Hug ainda estavam os brasileiros Tato

Taborda, Artur Barrio e Maurício Dias (Maurício Dias e Walter Riedweg).

9. Ver KNAAK, 2008, p 63.

10. Nem mesmo para Porto Alegre que, três anos antes recebera uma grande

exposição de Amilcar de Castro, curada por Marcelo Ferraz, no Santander

Cultural, acompanhada de uma mostra paralela, reunindo dez artistas

nacionais, intitulada Tangenciando Amilcar e curada por Tadeu Chiarelli.

Além disso, quando da primeira Bienal do Mercosul, Amilcar de Castro

participou, com mais dez artistas, do vetor “parque das esculturas”, que

legou obras de todos os participantes à cidade de Porto Alegre.

11. A 7ª edição inovou em sua curadoria, levada a termo por um conjunto

de nove pessoas, liderados por Victoria Noorthoorn (Argentina) e Camilo

Yáñez (Chile).

12. Amparados por um Programa Pedagógico, essas ativações pretendem

incentivar a construção de um sentido comum e compartilhado da arte

naquele lugar, cidade ou comunidade. Portanto, o processo envolvido não

deixa de ser uma proposta relacional, ainda que diferente daquelas que

22

VISUALIDADES, Goiânia v.9 n.1 p. 09-23, jan-jun 2011

VISUALIDADES, Goiânia v.9 n.1 p. 09-23, jan-jun 2011

marcaram a edição de 2009, junto a algumas comunidades. Além disso, a

tarefa de ativação de potencialidades e construção compartilhada de sentido

resume o projeto pedagógico da Bienal como um todo (work in process) e

seu interesse de contrapartida social.

13. A saber: Cao Guimarães; Carlos Pasquetti; Carlos Vergara; Felipe Cohen;

Gal Weinstein; Irene Kopelman; José Alejandro Restrepo; Lucia Koch e

Marina Camargo.

14. Sendo que ao concluir esse artigo a 8ª edição da Bienal ainda não foi

inaugurada, para contextualização da abordagem promovida nesse texto,

considerei apenas os dados confirmados pela assessoria de imprensa da

Fundação Bienal do Mercosul e pelos próprios curadores citados.

Recebido em: 31/03/2011

Aceito em: 14/05/2011

Bianca Knaak

[email protected]

É pesquisadora e professora do Instituto de Artes da Universidade

Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Doutora em História

e Mestre em Artes Visuais pela mesma Universidade. Integra o

Comitê Brasileiro de História da Arte (CBHA). Investiga a promoção

da arte brasileira contemporânea através de curadorias, bienais e

grandes exposições, projetos museológicos e outras estratégias de

institucionalização. Curadora, crítica de arte e artista sazonal, entre

1999 e 2002 dirigiu o Instituto Estadual de Artes Visuais e o Museu

de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul. Em 2005 organizou

o livro A(propria)ação entr&tantas: artistas reunidos (ISBN

8589576078) que em 2010 participou da 29ª Bienal de São Paulo no

terreiro “Longe Daqui, Aqui Mesmo”.

Bianca Knaak. Questões sobre Arte Brasileira nas bienais do Mercosul

23

Typos de pretos: escravos na fotografia de Christiano Jr

Marcelo eduardo leite

Resumo

O presente artigo tem como objetivo analisar parte da obra

do fotógrafo Christiano Júnior, português que viveu no Brasil

na segunda metade do século XIX. As imagens que aqui

apresentamos e analisamos são extremamente relevantes e

se originam de uma demanda bem específica, as fotografias

de tipos populares. Christiano fez algumas dezenas de

retratos da população escrava que vivia na cidade do Rio de

Janeiro, na década de 1860. Tais fotografias são hoje uma

oportunidade única para conhecer essa população e conhecer

suas características.

VISUALIDADES, Goiânia v.9 n.1 p. 25-47, jan-jun 2011

Palavras-chave:

Fotografia, escravos,

Brasil Imperial

25

Types of black: slaves in photography

Christiano Jr

Marcelo eduardo leite

Abstract

Keywords:

Photography, slaves,

Brazil Imperial

26

This paper aims to analyze part of Christiano Júnior’s works,

who lived in Brazil during the second half of the nineteenth century. The images here presented and analyzed

are extremely relevant, they were originated from a specific

demand, that means photographs of a popular type. Christiano produced some of the several portraits of the slave

population, which lived in Rio de Janeiro city during the

1860’s. Today such photographs are the only opportunity to

know this population and its traits.

VISUALIDADES, Goiânia v.9 n.1 p. 25-47, jan-jun 2011

VISUALIDADES, Goiânia v.9 n.1 p. 25-47, jan-jun 2011

Apresentação

O presente artigo tem como objetivo apresentar a produção

do fotógrafo Christiano Júnior, realizada na cidade do Rio de

Janeiro na década de 1860. Tais imagens são exemplos contundentes de uma forma muito comum de fotografia no século

XIX, as cartes de visite de tipos exóticos ou populares. Sendo,

também, referência para que possamos compreender o universo dos escravos de ganho que habitavam as ruas da cidade.

Nossa abordagem compreende o fotógrafo como um mediador que interpreta o campo da cultura, fazendo uma leitura específica do mesmo. Nos termos de Kossoy, “O processo

de criação do fotógrafo engloba a aventura estética, cultural

e técnica que irá originar a representação fotográfica.” (1999,

p. 26). Assim, a fotografia pode ser entendida como um documento e, também, como uma representação da realidade.

A fotografia implica uma transposição de realidades: é a

transposição da realidade visual do assunto selecionado, no

contexto da vida (primeira realidade), para a realidade da representação (imagem fotográfica: segunda realidade); trata-se pois, também, de uma transposição de dimensões (KOSSOY, 1999, p. 37).

Desta forma, a fotografia como objeto de nossa análise

requer uma investigação que observe além das questões técnicas, outros elementos, se aproximando do meio no qual tal

representação é feita, entendendo seus sentidos específicos.

Por conta disso que nossa missão de compreender as fotografias de Christiano Júnior nos convida a conhecer mais sobre a

sociedade na qual ela é produzida, compreendendo melhor

seus significados e formas de representar a realidade.

Marcelo Eduardo Leite. Typos de pretos: escravos na fotografia de Christiano Jr

27

As fotografias carte de visite

Difundidas a partir do ano de 1854, as cartes de visite são fotografias realizadas em estúdio, e que foram desenvolvidas pelo

francês André Disdéri. Filho de um imigrante que se muda

à Paris no intento de fazer fortuna, Disdéri é o primeiro a

apreender as exigências do momento e os meios de satisfazer

novas demandas, já que ele percebe que a fotografia, por ser

muito cara, era apenas acessível à reduzida classe dos ricos.

Cioso da importância operacional do estúdio como um fator

determinante para o seu sucesso comercial, constata que os

elevados preços cobrados, devido ao uso de grandes formatos, além de não permitirem acompanhar a vontade popular,

obrigam o fotógrafo a despender mais tempo no processo de

revelação. Ao compreender essas variantes, o que revela o seu

tino prático e comercial, ele percebe que o ofício não daria

resultados, a menos que conseguisse ampliar a sua clientela

e aumentar as encomendas de retratos. É quando tem a ideia

de desenvolver as cartes de visite (FREUND, 1986, p. 69). Tais

retratos, medindo aproximadamente 5 x 9 centímetros, tem

como principal inovação o fato de serem produzidos em série,

a partir de um sistema de lentes múltiplas. O que permite ao

cliente sair do ateliê fotográfico com uma série de imagens

idênticas, nas quais se explicita a projeção pessoal do retratado. O retratado pode adquirir 12, 24 ou 36 imagens iguais,

podendo, inclusive, voltar ao ateliê para encomendar mais

cópias, já que o negativo fica arquivado no estabelecimento.

Uma vez com sua série de imagens nas mãos, o cliente divulga esta sua imagem construída. Como o próprio nome diz,

trata-se de um ‘cartão de visita’. É dada como lembrança e,

muitas vezes, trocada entre as pessoas. Com sua grande difusão, aparecem alguns colecionadores que as colam em álbuns,

arquivando-as. Surgem, também, aquelas que são vendidas

em livrarias, tais como as de ‘tipos exóticos’, que retratavam

tipos populares como índios e escravos, e as de celebridades,

com figuras ilustres, como por exemplo, religiosos, políticos

e artistas.

Uma das principais inovações das cartes de visite é o retrato de ‘corpo inteiro’, o que implica cercar o retratado de artifícios teatrais que definem seu status, longe do indivíduo e

próximo da máscara social, numa paródia de auto-representação na qual se unem realismo e idealização. Estes retratos

são a forma mais completa de junção da série de elementos

mobilizados na elaboração da cena fotográfica. Também, ne28

VISUALIDADES, Goiânia v.9 n.1 p. 25-47, jan-jun 2011

VISUALIDADES, Goiânia v.9 n.1 p. 25-47, jan-jun 2011

les se observa que os clientes podem introduzir a sua própria

indumentária, trazendo desde objetos cotidianos à roupa do

dia-a-dia, ostentando traços da moda desejada, já que os ateliês oferecem vestimentas muitas vezes inacessíveis a eles. A

verdade é que estas pessoas procuram, por meio desses objetos, contar a sua própria história: muitos querem ser retratados com as suas ferramentas de trabalho, com seu ícone pessoal. Estes retratos agregam os fragmentos da personalidade

do indivíduo, que são incorporados e reincorporados na sala

de poses, local onde se estabelece a construção individual.

No tocante à difusão das cartes de visite no Brasil devemos, de imediato, considerar as singularidades de sua expansão no país. Aqui, este suporte chega e atinge novos segmentos da população, mesmo tendo sido difundido de forma bem

mais restrita que na Europa. Segmentos, estes, que podem se

fazer representar, finalmente. Podemos exemplificar entre a

clientela, o negro liberto, o imigrante, o trabalhador urbano,

a elite agrária etc. Assim, devemos estar atentos às singularidades deste material.

Neste sentido, observamos que à primeira vista as fotografias oitocentistas parecem homogêneas; entretanto, um olhar

mais aprofundado sobre elas, assim como um exame atento

da bibliografia existente mostram a coexistência de formas de

uso diferenciadas. Esta diversidade é fruto, principalmente,

de dois fatores: as transformações técnicas da própria fotografia e as mudanças sociais. Considerando que novos anseios

e novos padrões geram novas representações, nossa proposta

vislumbra um estudo pontual.

Fazendo este percurso da totalidade para o recorte, a proposta que apresentamos demonstra as especificidades do material nacional que, a nosso ver, mesmo tendo concomitância com as elaborações cênicas de outros locais, por oferecer

também uma lógica definida de elaborações cênicas comuns:

pose, indumentárias, formatos e meios de difusão, nos proporciona outro ângulo de observação, que vem dos fotógrafos

e suas peculiaridades. Ou seja, a lógica, além de não minimizar o papel do fotógrafo como mediador, ainda permite

que ele seja fundamental na geração do produto final, a fotografia carte de visite. No mesmo sentido, notamos que, em

alguns casos as interferências dos fotógrafos são observáveis,

em outras, é a sua não interferência que aparece. Como por

exemplo, ao não esconder sinais que denunciam uma roupa

emprestada pelo ateliê, ou na adaptação de objetos cênicos,

ou abrindo espaço a segmentos que não seriam habitués em

Marcelo Eduardo Leite. Typos de pretos: escravos na fotografia de Christiano Jr

29

outros estabelecimentos. Assim, fomos notando que, cada

profissional desenvolve seu ofício dentro de alguns parâmetros, e, no contexto de um universo mais abrangente, vemos

algumas diferenças entre as produções.

Com relação ao estudo das cartes de visite é bom salientar que devemos, em primeiro lugar, conceder atenção à cena

social e ao décor interno: equipamentos do ateliê, adereços,

painéis de fundo, mobílias e roupas. Neles estão referências

ao contexto histórico e que se colocam entre o pesquisador e

o retratado como uma espécie de ponte. Literalmente, de um

lado, está a realidade social. Do outro lado, o fotógrafo, seus

pontos de vista e anseios, suas montagens cênicas, seu uso dos

recursos técnicos. A análise deve, então, desenhar um movimento que combina diferentes pontos de partida e de chegada: o fotógrafo, o ateliê, a cidade e o país no qual ele atua, cada

um desses pólos remetendo invariavelmente ao outro.

Tais imagens obrigam quem as estuda a reconhecer atentamente seus elementos constitutivos. Devemos perceber, por

exemplo, pequenos detalhes, tais como, poltronas, colunas,

estatuetas e, ainda, um sem número de chapéus, bengalas, sobrecasacas e vestidos. Numa observação atenta, encontramos,

ainda, inúmeros painéis de fundos diferentes. Enfim, o espaço

da “sala de poses” é um lugar onde se estabelece uma série de

formas de representação.

Neste sentido, na análise destas imagens, é pertinente que

se dê atenção aos elementos cênicos e às formas de uso das indumentárias, aproximando-se das vontades específicas dos retratados. É relevante o fato de alguns componentes tradicionais,

usados nas referidas imagens, tais como móveis e painéis, por

exemplo, serem, em alguns casos, substituídos por objetos que

fazem referência direta à realidade sociocultural do retratado.

É pertinente, também, que procuremos não só uma aproximação com as interferências do fotógrafo, mas com as suas

não-interferências. Pois, em muitos casos, notamos que ele

se faz presente dando liberdade ao modelo, abrindo espaço

para que este se mostre independente dos modismos predominantes. Outro ponto fundamental para o trato analítico do

material é a aproximação para com o contexto histórico na

qual se produz a imagem.

Tal movimento permite melhor entendimento dos códigos e linguagens próprios do meio, o que fornece elementos

para a compreensão das razões de determinadas opções feitas por retratado e retratista. Fica claro, então, que conhecer

a técnica fotográfica é primordial para o estudo de tais ima30

VISUALIDADES, Goiânia v.9 n.1 p. 25-47, jan-jun 2011

VISUALIDADES, Goiânia v.9 n.1 p. 25-47, jan-jun 2011

gens, mas é preciso considerar que além da lógica de produção apresentada há uma carga muito grande da influência do

contexto cultural nestes retratos.

Atendendo às demandas sociais, é evidente que a reprodução dos valores da nova ordem política e social que nosso

país vive na segunda metade do século XIX, o uso destas fotografias para a construção da auto-imagem de parte da população torna-se um filão recorrente dos ateliês fotográficos, e

mesmo as classes inferiores da sociedade, em menor escala,

almejam participar dos novos rituais de representação. Modelos típicos desse ‘novo homem’ são difundidos e, em muitos

casos, as representações não conseguem esconder as diferenças de classe, ao contrário, as posições sociais são flagradas,

apesar da mis-en-scéne. As fotos denunciam que o pobre, ao

se travestir de rico, acaba refém de uma pose demasiadamente

rígida e, em grande parte dos casos, podemos notar certo desconforto do retratado diante da indumentária em geral oferecida pelos ateliês. Algumas das vestes usadas são as oferecidas

pelo ateliê aos clientes, vindo, inclusive, descosturadas para

serem adaptadas ao corpo do retratado, o que evidencia a conjunção entre realidade e ficção, verdade e sonho, imposição

social e vontade individual (FABRIS, 1991, p. 21).

Tudo isso numa sociedade - dividida em classes e em universos distintos de homens e de mulheres, de adultos e de crianças - que tem na moda um dos fatores determinantes para a

representação de valores e papéis sociais (LEMOS, 1983, p. 58).

Diante do exposto, fica evidente que, para entendermos

o dia-a-dia dos profissionais da fotografia no século XIX, e os

retratos cartes de visite, devemos considerar o grau de importância da técnica no desenvolvimento do ofício. Constatamos

também o papel da subjetividade contida na relação entre retratado e retratista, que assume uma importância cabal no ato

fotográfico. Ao procurar o profissional da fotografia, a vontade

do cliente é, sem dúvida, uma das determinantes do registro

fotográfico. Discutindo acerca dos seus anseios, o retratado

estuda com o fotógrafo as possibilidades de construção do

registro, do ponto de vista técnico e simbólico. Esta relação

entre retratista e retratado se dá sob num contexto social permeado por valores culturais.

Neste sentido, pensar as imagens fotográficas nos obriga,

num primeiro momento, a reconhecer que as mesmas são fruto de um contexto social, e marcadas por informações típicas

do meio que as produz. Reconhecemos, assim, que não podemos de forma alguma negar a influência do meio na produção

Marcelo Eduardo Leite. Typos de pretos: escravos na fotografia de Christiano Jr

31

das fotografias, já que elas são parte de um processo intimamente ligado aos próprios modos de vida da sociedade que

as produz. Sendo, inclusive, as significações existentes nos

registros, imagens que estas sociedades projetam de si mesmas e que, num segundo momento, encontram seu sentido

ao serem projetadas no meio social, permeados de códigos

particulares do próprio ambiente que as produz.

Christiano Junior, as ruas do Rio

de Janeiro na sala de poses

Nascido no ano de 1832, na Ilha das Flores, arquipélago de

Açores, Portugal, José Christiano de Freitas Henriques Júnior

se muda para o Brasil no ano de 1855, chegando ao país acompanhado de sua esposa e dois filhos. Inicia a atividade fotográfica por volta de 1860, na Rua do Comércio, em Maceió,

Alagoas, onde mantém estúdio até 1862. Pouco depois, em

1863, transfere-se para o Rio de Janeiro, inicialmente atendendo no Hotel Brisson, na Rua da Ajuda, 57-B; um ano depois,

ele está no Photographia do Comércio, à Rua São Pedro 69,

tendo como sócio Fernando Antonio de Miranda. Em 1865,

tem ateliê na Rua da Quitanda 53 (para melhor compreensão,

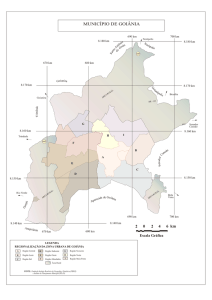

vejamos o mapa 3, página 202, do acervo da Biblioteca Nacional), desta feita, sozinho (ERMAKOFF, 2004, p. 122). Pouco

depois, em 1866, associa-se a Bernardo José Pacheco e funda o

ateliê Christiano Jr. & Pacheco.

Seu ateliê é mais um na cidade a disputar a clientela, sendo frequentado por mais de um segmento social. Mas, o que

diferencia o seu trabalho, na sua passagem pelo Rio de Janeiro, e o que nos chama mais a atenção, são os retratos da população cativa da cidade. Realizado no suporte carte de visite, as

imagens foram produzidas em dois padrões: retratos de corpo

inteiro e bustos. Foi em 1866 que o Almanak Laemmert anuncia a venda de uma “Variada coleção de costumes e tipos de

pretos, coisa muito própria para quem se retira para a Europa”, tal anúncio pode ser visto na figura 1. Sua série, vendida

no seu próprio estabelecimento e também na Casa Leuzinger

(LAGO; LAGO, 2005, p. 133).

Pelo ano da realização, as imagens foram feitas especificamente quando ele trabalha sem sociedade, mas este acervo

veio a ser incorporado à gama de produtos do ateliê Christiano Jr. & Pacheco.

32

VISUALIDADES, Goiânia v.9 n.1 p. 25-47, jan-jun 2011

VISUALIDADES, Goiânia v.9 n.1 p. 25-47, jan-jun 2011

Tais imagens espelham as ruas do Rio de Janeiro. À época

em que as fotografias são produzidas, a população de negros

escravos que trabalham nas ruas da cidade é de 55.000 pessoas,

1/3 do total da população da capital, sendo que, em alguns momentos do século XIX, chegou a ser metade da população total

(GORENDER, 1988, p. 93). Em algumas das fotografias, principalmente nas de busto, encontramos anotações que identificam a nação africana da qual o negro registrado é originário.

Isso, a nosso ver, demonstra por parte dele uma grande preocupação em evidenciar a diversidade dessa população.

Figura 1

Reproduzida do Almanak Laemmert 1866, “Notabilidades” p.27

Do ponto de vista comercial, tal modalidade fotográfica é

um produto da época, e feito por outros profissionais em nosso país, configurando-se uma modalidade muito difundida.

Dentre outros profissionais que desenvolveram trabalhos deste tipo destacamos Alberto Henschel, em Pernambuco, João

Marcelo Eduardo Leite. Typos de pretos: escravos na fotografia de Christiano Jr

33

Goston e Rodolpho Lindemann, na Bahia, e Felipe Augusto

Fidanza, no Pará, mas nenhum o fez com a dimensão do seu

trabalho, pois até o momento já foram reconhecidas mais de

100 imagens diferentes (LAGO; LAGO, 2005, p. 133). Dentre o

material deixado por Christiano, os retratos de corpo inteiro

são aqueles que mais nos chamaram a atenção, são neles que

vemos os negros executando os mais diferentes ofícios, típicos dos escravos de ganho: vendedores de frutas, barbeiros,

amoladores de facas, carregadores, entre outros. Estas imagens são vendidas no comércio local e servem como uma espécie de souvenir dos trópicos, sobretudo, útil ao imaginário

que acompanha os viajantes que por aqui passam. A forma

de compor a imagem, deixando quase sempre o fundo sem

nenhuma informação, permite que o modelo, no primeiro

plano, ganhe destaque.

Embora seja inegável a presença de motivação mercadológica, esse elemento não compromete a importância do

trabalho de Christiano Jr, pois salta aos olhos a forma extraordinária com que ele traduziu em imagens esse segmento

social. As imagens mostram por parte dele um engajamento

especial, seja por sua grande quantidade de tipos, pela diversidade de ofícios mostrados ou pelas próprias vestimentas.

Nesse sentido, seu trabalho não apenas se destaca em relação

à concorrência, colocando um novo produto fotográfico para

o mercado, como também constrói um conjunto de imagens

que destacam o cerne da sociedade da capital imperial. Esses

homens e mulheres, na sociedade escravocrata, desempenhavam uma infinidade de funções, numa sociedade cuja conotação do trabalho braçal é pejorativa. Para observarmos a forma pela qual ele registrava, abrindo a série de vendedores temos as figuras 2 e 3. Na figura 2,

carregando uma cesta sustentada pelo braço esquerdo, o homem faz uma pose que sugere que ele está a caminhar. Com

um chapéu na cabeça e visto de perfil, a cena ganha movimento; seu paletó está abarrotado e apresenta manchas. Sua expressão é fechada, olhar direcionado para uma das laterais do

ateliê, sem, no entanto, que o modelo se coloque totalmente

de lado, ele tem uma leve inclinação para a direita. Esses homens circulavam pela cidade ou ficavam em pontos estratégicos, aguardando algum trabalho como carregador.

Na figura 3, vê-se um artesão. Ele ostenta um ar sério, que

deixa sua testa franzida; seu olhar é direto para o fotógrafo.

Sua roupa é uma calça preta e blusa branca. Na cabeça, um

gorro bastante justo. O retratado simula a fabricação de algum

34

VISUALIDADES, Goiânia v.9 n.1 p. 25-47, jan-jun 2011

VISUALIDADES, Goiânia v.9 n.1 p. 25-47, jan-jun 2011

objeto feito de palha, e a posição ostentada faz com que seus

pés descalços ganhem um destaque especial na composição.

A técnica de trabalho empregada nessas obras com palha é de

origem africana, sendo assim um ofício que, de certa forma,

parece menos alienante que os demais (CUNHA, 1988, p. 25).

Figuras 2 e 3

Novamente fazendo uso de certa teatralidade própria das

ruas, na figura 4 vemos um casal de vendedores. O homem

apresenta uma surrada sobrecasaca, sua calça, da mesma

forma, está esfarrapada. O serviço de carregador era um dos

mais requisitados; qualquer negociante contava com um ao

seu lado, pois só o escravo se prestava a esse encargo. Ocupando o espaço das ruas, os escravos assumiram a profissão de

vendedores ambulantes, dos mais variados tipos de produtos.

Alguns senhores passaram a treinar novos africanos na arte

de vender, em vez de servirem simplesmente de carregadores,

ampliando a exploração destes. Além de carregadores, alguns

vendedores também levavam cestas sobre a cabeça, outros levavam tabuleiros de madeira ou caixas; escravos de ambos os

sexos vendiam de tudo:

(...) artigos de vestuário, romances e livros, panelas e bules,

utensílios de cozinha, cestas e esteiras, velas, poções de amor,

estatuetas de santos, ervas e flores, pássaros e outros animais

(...) (GRAHAM, 1988, p. 146).

Marcelo Eduardo Leite. Typos de pretos: escravos na fotografia de Christiano Jr

35

Mas os carregadores de todos os tipos são os que mais

chamam a atenção daqueles que passam pelo Rio de Janeiro;

Debret passa a seguinte impressão acerca desse cenário, relatando ser estranho que “(...) nesse século de luzes se depare

ainda no Rio de Janeiro com o costume de transportar enormes fardos (...)”, prática essa que “(...) assegura a remuneração

diária de escravos empregados nos serviços de rua (...)” atendendo interesses dos proprietários (...) cujos negros todas as

noites trazem para casa os vinténs necessários muitas vezes à

compra das provisões do dia seguinte” (DEBRET, 1975, p. 238).

Com relação aos vendedores ambulantes, as imagens 4 e 5

nos parecem ser as que, certamente, demonstram maior desconforto dos modelos. Parte dessa impressão pode estar ligada

à grande complexidade da produção; aliar o equilíbrio dos produtos sobre a cabeça, com certeza, é um complicador, devido ao

tempo de imobilidade necessário para tais imagens. Na figura

4, vemos atrás dos retratados, no chão, um pano que cobre a

haste de fixação, é possível notar que o homem segura em uma

delas com o braço esquerdo, o que fica oculto por estar coberto

pelo corpo da mulher. Ela usa uma vestimenta toda branca, o

que provoca um destaque maior com relação ao fundo, fazendo

com que o primeiro plano adquira maior expressividade.

Figuras 4 e 5

Na figura 5 vemos um negro que veste um surrado paletó e

segura numa das mãos um chapéu, o que, de certa forma, faz

uma paródia dos padrões de vestimenta da época. O objeto

36

VISUALIDADES, Goiânia v.9 n.1 p. 25-47, jan-jun 2011

VISUALIDADES, Goiânia v.9 n.1 p. 25-47, jan-jun 2011

que ele ostenta é uma sacola, o que pode ser um indicativo de

que ele seja um prestador de pequenos serviços, como mensageiros, ou encarregado de pequenas entregas. Interessante

é sua roupa, com calças bem postas, paletó de veludo, portando, ainda, um relógio de algibeira, um anel com pedra, chapéu e até um charuto. Mas um detalhe é intransponível, ele

tem que andar descalço. Como todos os escravos, ele não calça

sapatos, sinal indisfarçável de sua condição de cativo (ALENCASTRO, 1997, p. 19).

Com relação à imagem, assim como a mulher da figura 4, a roupa branca também faz com que o modelo ganhe

destaque com relação ao fundo. Aliás, esse fundo apresenta

um corte horizontal na parte superior, possivelmente ocasionado pelo enquadramento mais distanciado, provocando o aparecimento do suporte onde poderia estar o painel

de fundo. Essa opção por um enquadramento mais distante

deixou o modelo menor em relação à cena, aumentando a

dramaticidade da composição. Trata-se de um vendedor de

água, mais um “negro de ganho”, vital para a vida da cidade, são homens que buscam a água nos chafarizes da cidade,

levando-a até seus clientes.

Sobre os carregadores em geral, Debret alerta para sua importância, pois eles assumem um papel bastante significativo;

nas suas palavras os “(...) negros carregadores, que passeiam

com o cesto no braço (...) que se dá o nome de negro de ganho;

espalhados em grande número pela cidade (...)”, fazem todo

tipo de trabalho, tendo se tornado indispensáveis para a sociedade (ALENCASTRO, 1997, p. 19). Na sua detalhada descrição, tais homens podem ser vistos, em algumas ocasiões,

carregando minúsculas cargas, pois é considerado “(...) desprezível quem se mostra no Brasil com um pacote na mão, por

menor que seja” (ALENCASTRO, 1995, p. 159). Os escravos

urbanos estão, na sua maioria, ligados a algum tipo de atividade de carreto, desde carregadores de água e dejetos humanos,

passando por carregadores de cadeiras e mercadorias, outros

são vendedores ambulantes de uma infinidade de produtos

(KARASH, 2000, p. 267).

As figuras 6 e 7 são bons exemplos da preocupação que

Christiano Jr. tem com relação ao uso de indumentárias, elementos que enriquecem a composição do modelo. Na figura

6 vemos mais um carregador, segurando o que nos parece ser

um galão de leite. De todas as fotografias, parece ser essa a

carte de visite na qual o modelo apresenta mais desenvoltura diante do fotógrafo, já que mostra um semblante bastante

Marcelo Eduardo Leite. Typos de pretos: escravos na fotografia de Christiano Jr

37

tranquilo. Sua postura chama a atenção, principalmente, por

sua forma rígida de posar e seu olhar seguro, buscando algum

ponto do ateliê, mas sem abaixar o rosto. A pose é de meio

perfil, suas vestes são formadas por um avental branco, que

cobre uma roupa da mesma cor. Ele se destaca diante do fundo, todas as variantes narradas dão uma forma especial para

o primeiro plano.

Figuras 6 e 7

Na figura 7, o vendedor de papagaios se apresenta ostentando alguns símbolos de status, chapéu, paletó e um guarda

chuva que, ao servir de apoio, cumpre a função de uma bengala. Inclusive, o objeto dá um equilíbrio à cena, ajudando o

retratado na sua postura, que se completa por conta do seu

olhar direto e seu ar sereno. Mas a carga de informação de

alguns objetos também está ligada à referência da sociedade

civilizada; assim, guarda-chuva e chapéu imprimem uma função simbólica. Porém, o detalhe mais interessante na elaboração de tal retrato está na forma pela qual o fotógrafo faz a

ornamentação do ofício representado, ornando-o com aves,

dispondo-as em três pontos diferentes. Sendo um deles de

forma frontal, possibilitando uma perfeita visualização, que

se destaca por se posicionar defronte à sua roupa clara. É interessante a preocupação descritiva do fotógrafo, sempre detalhista na apresentação dos objetos relacionados ao trabalho.

Nas figuras 8 e 9 vemos mais dois tipos de vendedores.

Na figura 8, pés descalços, calça escura e paletó aberto, mos38

VISUALIDADES, Goiânia v.9 n.1 p. 25-47, jan-jun 2011

VISUALIDADES, Goiânia v.9 n.1 p. 25-47, jan-jun 2011

trando uma vestimenta na cor branca, que ganha destaque.

Na posição de meio perfil, ele tem diante de si sua mesa portátil com maçãs, numa encenação do seu ritual de venda, ele

aperta uma delas com a mão direita. Ele veste uma calça que

está presa por um cinto de couro, uma camisa branca e, sobre

ela, um casaco que faz conjunto com sua calça. Sobre a cabeça

uma elegante boina, tendo também sua barba devidamente

aparada. Seu olhar se perde em algum ponto do ateliê.

Na figura 9, diante do seu tabuleiro vemos aquele que pode

ser um escravo de pele clara, tal fato, mesmo ocorrendo em menor proporção, acontecia. O simples fato de os brancos, mesmo

os mais miseráveis, negarem-se a fazer tais ofícios, comprova

ser mesmo uma confirmação da condição escrava do retratado

(GORENDER, 1988, p. 29). Luis Felipe de Alencastro afirma que

este fato foi ignorado pelo censo de 1872, que, numa decisão

eminentemente ideológica considerou todos os escravos como

negros ou pardos, ignorando essa minoria de brancos filhos de

mães escravas (ALENCASTRO, 1997, p. 89).

Figuras 8 e 9

Sigamos, observando as figuras 10 e 11. A figura 10, cujo

retratado apresenta um barbeiro, personagem extremamente

importante na cena urbana e anteriormente reproduzido em

aquarela por Jean Baptiste Debret. Aliás, segundo nos parece, é

provável que Christiano tenha conhecimento acerca dos trabalhos dos desenhistas e pintores do início do século, já que suas

Marcelo Eduardo Leite. Typos de pretos: escravos na fotografia de Christiano Jr

39

fotografias dialogam de perto com eles. Posando como a totalidade dos modelos, ele está descalço, simbolizando inequivocamente, aos olhos do estrangeiro, sua condição de escravo.

Ele veste calça, camisa e paletó; nas mãos vemos seus instrumentos de trabalho, um pente e uma tesoura. Ser assim retratado, manipulando seu instrumento de trabalho, comprova de

certa forma a sua habilidade para a profissão, o que indicava

alguma distinção, quando comparado a outras modalidades

de serviço, tais como carregadores, por exemplo. Depreende-se, então, que a especialidade configura para ele uma posição

mais elevada na hierarquia, podendo significar até a possibilidade de fazer economia para comprar a própria alforria. Outra

questão relevante é o fato de eles serem, ao mesmo tempo, as

pessoas que poderiam, dentro do seu próprio grupo, resolver

problemas odontológicos ou da área médica.

Figuras 10 e 11

Na figura 11 atentamos para uma vendedora de legumes;

usando uma espécie de turbante na cabeça, ela está com um

vestido cujo tecido é quadriculado, e, sob este, aparece um de

seus pés, denunciando a sua condição de cativa. No seu rosto

também vemos as marcas étnicas, cicatrizes simétricas que

são sinais de costumes tribais (GORENDER, 1988, p. 29). Em

uma das mãos, ela segura um dos seus produtos e, em mais

um exemplo de encenação, o menino ao seu lado simula estar

adquirindo o produto. Possivelmente, a cena transpõe para a

sala de poses um pedaço da praça ‘mercado de legumes’, onde

40

VISUALIDADES, Goiânia v.9 n.1 p. 25-47, jan-jun 2011

VISUALIDADES, Goiânia v.9 n.1 p. 25-47, jan-jun 2011

as vendedoras se reúnem todas as manhãs (DEBRET, 1975, p.

232). É interessante pensarmos que tais fotografias são pedaços da cidade recompostos no ateliê e, certamente, quando

isso ocorre o retratado é aquele que compreende com muito

mais propriedade o seu próprio universo.

A série de retratos de “negros de ganho” de Christiano Jr.,

parcialmente analisadas por nós, gera discussões com enfoques variados. A primeira colocação sobre o material foi feita

pela antropóloga Manuela Carneiro da Cunha, em 1988. Segundo sua apreciação, nos parece que a grande diferença com

relação à nossa leitura radica no fato de não existir a típica

relação entre o retratista e retratado na sua elaboração. Para

ela, o retratado, categorizado como ‘coisa’, surge totalmente

distanciado do processo de produção das imagens, reduzido a

mero objeto. Ainda, segundo a autora, se o homem livre tem

a sua imagem formalizada por meio de uma carte de visite, o

retrato do escravo se dá na forma de cartão postal: “(...) um

quer descrever a pessoa, digna e singular, outro descreve o

personagem, pitoresco e genérico” (CUNHA, 1988, p. 24). Ao

que nos parece, ela crê que, ao participarem da cena fotográfica, os escravos perdem a sua condição humana, tornando-se

objetos. Ainda segundo a autora:

Num retrato pode-se ser visto e pode-se dar a ver, alternativas

que estão francamente ligadas à relação do retratado com o

retratante. Quem encomenda uma fotografia mostra-se, dá-se a conhecer, esparrama-se pelo papel, a si e a seus atributos

e propriedades, como gostaria de ser visto, como se vê a si

mesmo no espelho. É o sujeito do retrato. Aqui o escravo é

visto, não se dá a ver. (...) (CUNHA,1988, p. 23).

Entendemos que tal colocação ignora a mediação do fotógrafo que, ao estar diante de um escravo, na visão apresentada,

desaparece, perdendo-se a relação de troca entre retratista e

retratado. É um ponto de vista que descarta toda a relação subjetiva que, mesmo num encontro de desiguais, subsiste. Não se

trata, aqui, de desqualificar a brutalidade da escravidão, mas

sim, de reconhecer a mediação do fotógrafo na produção da

imagem. Pois, inevitavelmente, a cena que vemos é elaborada

num processo amplo, possivelmente iniciado na negociação,

depois a chegada ao ateliê, escolha de indumentária ou manutenção da vestimenta original, e elaboração efetiva da fotografia, a fixação do modelo, tarefa que, segundo observamos, não

é das mais fáceis. Outra questão é que os retratados são persoMarcelo Eduardo Leite. Typos de pretos: escravos na fotografia de Christiano Jr

41

nagens cotidianamente envolvidos no ir e vir da cidade. Num

certo momento, a própria autora confirma isso e diz que:

Os negros de ganho estão por todo o Rio de Janeiro. Ocupam

as ruas da cidade. Sustentam-se, a si e a seus senhores, dos

mais ricos àqueles caídos na miséria, para quem um negro

de ganho, por velho que seja, é o único recurso (...) (CUNHA,

1988, p. 24).

Ou seja, eles estão efetivamente influindo na cena local,

interagindo com o cotidiano da cidade, fato que explica a geração dessas imagens, frutos desse ambiente. Essa realidade

vista nas fotografias não pode ser captada como algo distante

e remoto, já que o ‘objeto’ em questão é algo permanentemente ligado ao dia-a-dia da cidade. Fotografá-los, para Christiano Jr., é mais uma forma de se relacionar com eles, dentre tantas relações cotidianas que são estabelecidas, inclusive pelo

próprio Christiano Jr., com esses indivíduos

Mais recentemente, novamente a bibliografia nacional

engrossa a perspectiva de que tais imagens praticam a ‘coisificação’ dos retratados. Em publicação recente, Pedro Vasquez

diz que o fotógrafo fez uso dos modelos para ganhar ‘dinheiro

fácil’, equiparando a série a uma coleção de insetos, presos nas

vitrines da coleção de um entomologista (VASQUEZ, 2002, p.

23-24). Interessante divergirmos, promovendo uma reflexão

sobre isso, pois segundo nosso viés de compreensão, construído nesse trabalho, o fotógrafo é percebido como um mediador.

Assim, ao direcionarmos nosso olhar para outra possibilidade, que não refuta, mas acrescenta novas suposições àquela proposta por Vasquez, invertemos a colocação, pois o que

fica patente é o não reconhecimento do indivíduo que faz a

imagem, bem como a negação de sua relação com o retratado. Parece-nos que essa vertente de interpretação é que coisifica tanto o retratado como o retratista, transformando-os

em meros objetos. Um fato que parece ser ignorado refere-se