A RELAÇÃO CAMPO-CIDADE NAS PEQUENAS CIDADES DA

MICRORREGIÃO DE ITUVERAVA (SP)

Almir de Paula e Silva

Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Sociologia

FCL-UNESP/Araraquara

[email protected]

Darlene Aparecida de Oliveira Ferreira

Professora Assistente Doutora dos Programas de Pós-Graduação em Sociologia

da FCL-UNESP/Araraquara e de Geografia do IGCE-UNESP/Rio Claro

[email protected]

Resumo: Este texto é resultado de uma proposta de pesquisa que tem como

tema central as pequenas cidades, especificamente as situadas no nordeste de

São Paulo, na microrregião de Ituverava que faz parte da mesorregião de

Ribeirão Preto, uma das regiões mais ricas, desenvolvidas e urbanizadas do

estado, se não do Brasil. Um tema que carece de estudos, pois, possui

escassa bibliografia e por ser uma região tão importante para a economia

nacional, não possui pesquisas sobre a importância, o significado dessas

cidades para o desenvolvimento regional. Para isso, propõe uma discussão

sobre a relação cidade-campo no Brasil, e entender como essa relação ocorre

dentro dessas pequenas cidades paulistas, dentro de uma olhar da Sociologia,

como também da Geografia Agrária.

Palavras-chave: Pequenas cidades, nordeste paulista, microrregião de

Ituverava, campo, cidade, rural, urbano.

Introdução

Todas as discussões e reflexões constituem uma proposta de pesquisa

que se inicia a partir de estudos de um tema pouco tratado ainda dentro da

universidade que é o das pequenas cidades. E sofre ainda mais “preconceito” e

resistência quando ele é visto de uma ótica dos estudos rurais ou do meio rural.

'Olhares sobre o processo investigativo'

São vários os obstáculos enfrentados quando escolhemos esse objeto.

Até hoje, há uma produção acadêmica direcionada em pesquisas e estudos

referentes às metrópoles, grandes e médias cidades e pouquíssimos trabalhos

sobre pequenas cidades, não existindo assim uma bibliografia suficientemente

extensa a respeito. O tema necessita de estudos tanto teóricos como

empíricos. Outro problema enfrentado é conceituar o que é uma cidade e como

classificar uma cidade como pequena. Isso envolve vários aspectos e não

somente o demográfico, pois o patamar de população em torno de 20 mil

habitantes, que define em muitos estados como sendo uma cidade pequena,

pode não servir de parâmetro para outro estado. Em alguns, por exemplo, uma

cidade de até 50 mil habitantes pode ser considerada pequena. Entender a

atual relação-campo e como a pequena cidade se relaciona com o rural ou se

na verdade ela é o próprio espaço que pode ser considerado rural. Tudo isso

reforça a importância do estudo e interpretação dessas cidades, seus papéis e

significados e também é relevante para a compreensão das particularidades

históricas de cada uma no contexto regional.

A presente pesquisa tomará como referências principais em se tratando

da temática das pequenas cidades a produção desenvolvida por Wanderley

(2005), Oliveira e Soares (2003), Bernadelli (2005), Bacelar (2005), Côrrea

(2001) e (2004), Cintra e Endlich (2006). Buscaremos a partir desses autores

uma definição da pequena cidade. Ressaltando que todos esses trabalhos se

referem basicamente aos estados de Minas Gerais, Goiás, com exceção de

Cintra e Endlich (pequenas cidades paranaenses), Bernardelli (região de

Catanduva) e também não citado entre os autores acima os artigos de Silva,

sobre pequenas cidades da região de Presidente Prudente.

O texto divide-se em quatro partes. A inicial, percorre o caminho da

“sociologia rural” até a atualidade e discute se a sociologia atual responde a

questões como as transformações ocorridas no chamado “mundo rural”. A

segunda parte visualiza esse “mundo rural” brasileiro como um campo de

estudo interdisciplinar, onde nas últimas décadas toda a produção buscou

referenciais em disciplinas como a geografia, a economia, a sociologia, a

antropologia e a história. Apresenta também as diferentes correntes de

pensamento que abordam o rural e o urbano no Brasil e as definições

normativas sobre o rural e o urbano. A terceira parte busca definir o que é a

'Olhares sobre o processo investigativo'

pequena cidade e por último a apresentação da microrregião paulista a ser

estudada, a de Ituverava, composta pelos municípios de Ituverava, Guará,

Buritizal, Miguelópolis e Igarapava e a com a utilização dos censos do IBGE e

pesquisa de campo, demonstrar se essa microrregião paulista estaria tão

urbanizada como mostra as taxas de urbanização do IBGE, se pode ser

considerada ou não uma região rural e como fica a questão das políticas

públicas para o rural diante destes dados estatísticos oficiais.

O RURAL COMO OBJETO DE ESTUDO DA SOCIOLOGIA

O desafio que se coloca para os pesquisadores das ciências sociais,

especificamente da sociologia quando se trata do conhecimento acerca do

mundo rural é o da pertinência e permanência de uma “sociologia rural”.

Podemos dizer que não existe uma linhagem, uma tradição ou mesmo uma

escola brasileira de “sociologia rural”.

Um alerta que se faz necessário no presente texto, é que o objetivo das

reflexões aqui contidas não é aprofundar o debate sobre novas concepções

teórico-metodológicas do que seria uma “nova sociologia rural” ou uma

“sociologia da agricultura”, mas apenas fazer um breve retrospecto da

“sociologia rural”, suas contribuições teóricas para o estudo do campo e seus

dilemas atuais, quando suas “tradições teóricas” parecem não dar conta das

mudanças ocorridas no mundo rural brasileiro.

As correntes de pensamento do início do século XX preocupadas em

entender o rural, nasceram nos Estados Unidos. Inicialmente as reflexões

evidenciam uma visão onde os espaços rurais e urbanos são vistos como

realidades específicas e opostas. É a teoria dicotômica, que passa a ser

questionada por outra corrente que procurava avançar nos estudos do meio

rural. É a teoria do continuum rural-urbano. Toda a “sociologia rural” anterior a

década de 1950, é influenciada por essas duas teorias, principalmente pela

teoria do continuum rural-urbano, de Sorokin, Zimmerman e Galpin, que nega o

antagonismo e estabelece vários aspectos entre a sociedade rural e a

sociedade urbana e que separam essas duas sociedades, mas ao mesmo

tempo defendem uma homogeneização. Existe entre o meio rural e urbano

uma gradação infinita, ou seja, um contínuo. Para Solari:

'Olhares sobre o processo investigativo'

Desde a habitação rural isolada e até a grande cidade, existem inúmeros

escalões intermediários que vão criando uma transição insensível entre o meio

rural propriamente dito e o meio urbano.

1

Esta perspectiva teórica do continuum, por razões também empíricas

entra em crise em meados dos anos 60. Ela perde utilidade quando a

população rural diferenciava-se cada vez mais da população urbana.

Neste mesmo período, estes critérios que diferenciavam o rural do

urbano, foram utilizados pela antropologia norte-americana, nos chamados

estudos de comunidade que acabaram por orientar pesquisas em sociologia.

Os primeiros trabalhos publicados nos Estados Unidos vão influenciar os

estudos sobre as relações campo-cidade aqui no Brasil, sobretudo, a partir de

Emílio Willems, antropólogo, professor de antropologia da Universidade de São

Paulo, autor do trabalho Cunha: tradição e transição em uma cultura rural do

Brasil tornou-se um dos primeiros estudos de comunidades rurais no Brasil. A

obra que certamente influenciou os estudos brasileiros foi a de Robert Redfield

The Folk culture of Yuacatan (1941). Segundo Cintra:

Nesta, Redfield procurou estudar as diferenças existentes entre o rural (cultura

de folk) e o urbano (civilização), através da abordagem comparativa dos

estudos de quatro comunidades na península de Yucatan, no México, ao

analisar uma aldeia tribal (Tusik), uma povoação (Chan Kom), uma vila (Dzitas)

e um centro urbano (Mérida).

2

Redfield afirma que:

o método empregado neste estudo contém uma inovação, é que se investigou

quase simultaneamente uma série de comunidades contemporâneas que

diferem entre si principalmente com respeito ao grau em que cada uma delas

foi afetada pela comunicação com um único centro importante de influência

modificadora [a civilização urbana]3

1

SOLARI, Aldo B. O objeto da sociologia rural. In: SZWRESCSANYI, T.; QUEDA, O. Vida

Rural e Mudança Social. São Paulo: Cia. Ed. Nacional, 1979, p. 10.

2

CINTRA, Anael Pinheiro de Ulhôa. Espaços rurais no Paraná: um estudo das relações

campo-cidade nos pequenos municípios. Curitiba, 2007. Dissertação (Mestrado em

Sociologia), Programa de Pós-Graduação em Sociologia, Universidade Federal do Paraná, p.

22.

3

REDFIELD, Robert. Civilização e cultura folk. São Paulo: Livraria Martins, 1949, p. 346.

'Olhares sobre o processo investigativo'

Robert Redfield influenciou também Donald Pierson, professor da Escola

de Sociologia e Política de São Paulo. Em 1951, publicou seu estudo sobre

uma vila do interior de São Paulo chamada Cruz das Almas, mostrando a vida

dos habitantes da comunidade rural paulista de Cruz das Almas. A grande

contribuição destes estudos4 foi a coleta de dados e a interpretação de censos

para analisar as transformações ocorridas na época.

A obra de Willems orientaria posteriormente o estudo do caipira

brasileiro e dos bairros rurais em meados do século XX como no trabalho de

Antonio Cândido em Os parceiros do Rio Bonito, publicado em 1964, se

destaca dentre os estudos das relações campo-cidade. Nesse momento há

uma “discussão” entre Cândido, Willems, Pierson e Wagley - também estudioso

das relações campo-cidade que realiza um estudo sobre uma pequena cidade

de Ita, no Vale Amazônico - sobre a generalização do conceito de comunidade,

já que cada estudo abordava um tipo de comunidade. Cândido definia e

limitava a comunidade, como bairro rural.

Essa unidade de análise se ampliaria posteriormente por Cândido após

várias críticas recebidas pelos estudos de comunidade. Pedia-se uma

abrangência maior de análise e comparações entre bairros de regiões

diferentes. Nas palavras de Florestan Fernandes, “certas idéias falsas sobre as

limitações e as possibilidades do estudo de comunidade na sociologia.”

Florestan também contribuiu para o estudo das relações campo-cidade, definia

a comunidade, dependendo do estudo realizado, sendo delimitada pela aldeia

tribal, pela pequena comunidade, pelas vilas, cidades tradicionais e também

pelas cidades modernas.5

Maria Isaura Pereira de Queiroz, socióloga da Universidade de São

Paulo, desenvolveu trabalhos sobre a relação campo-cidade, estudando bairros

rurais paulistas. A partir de 1960, Queiroz na verdade aprofunda a análise dos

estudos de comunidade ao introduzir as chamadas “monografias regionais” sob

a influência de geógrafos franceses. Ela amplia sua área geográfica,

reconhecendo uma homogeneidade sócio-econômica e cultural. Para Queiroz:

4

CASTRO, Elisa G. de. Estudos de comunidade: reflexividade e etnografia em Marvin Harris.

Revista Universidade Rural – Série Ciências Humanas, vol. 23, nº. 2, 2001, p. 196.

FERNANDES, Florestan. Comunidade e Sociedade no Brasil: leituras básicas de

introdução ao estudo macro-sociológico do Brasil. São Paulo: Cia Editora Nacional, 1972.

5

'Olhares sobre o processo investigativo'

Toda comunidade, por mais isolada, existe sempre dentro de uma região cuja

organização social é mais vasta do que a daquela, e com a qual se relaciona.

(...) nosso intuito é estudar bairros rurais em sua composição interna, mas

também nas relações que mantém com todo o meio social circundante

formado pela sede do município a que o bairro pertence, pela região em que

ele se encontra engastado, e pelas cidades grandes com que porventura se

relacione.

6

Os estudos relacionados às relações campo-cidade a partir desta

década utilizavam como perspectiva metodológica o que Queiroz chamava de

“global” da “sociologia rural”, pois ela não poderia ser tratada como uma

disciplina isolada e sim associada a “sociologia urbana”. O problema da

“sociologia rural” ganha uma nova dimensão: o rural não pode ser entendido,

não pode ser estudado em si mesmo, dissociado do urbano. Queiroz “afirma

que um dos quadros sociológicos mais importantes a ser traçado atualmente

para o Brasil – 1970 – seria o dos tipos de cidades brasileiras, de suas funções

regionais, de sua dependência ou não com relação ao meio circundante”.

tal quadro permitiria afirmar com maior certeza o caráter mais ou menos

urbanizado da sociedade global brasileira, já que não é apenas o fato da

população habitar em concentrações urbanas que dá ao país o caráter de

urbanização. Este depende da amplitude das funções desempenhadas pelas

cidades, por um lado e, mais ainda, pela independência destas em relação ao

meio rural, que decorre da importância de suas atividades produtivas, - isto é,

de seu grau de industrialização.7

Na década de 70 os problemas de definição da “sociologia rural” partiam

do princípio de que o “rural” não seria uma categoria sociológica. Se no

passado a zona rural de países capitalistas industrializados coincidiam com as

localidades de residência e de trabalho, com as transformações ocorridas como

a inovação tecnológica e seus impactos na sociedade, a “sociologia rural”

6

QUEIROZ, Maria Isaura Pereira de. Relações entre bairros rurais e zona urbana num

município de desenvolvimento urbano modesto: o bairro Taquari, no município de Leme. In:

Bairros rurais paulistas: dinâmica das relações bairro rural-cidade. São Paulo: Duas

Cidades, 1973, p. 12-13.

7

__________. Do rural e do urbano no Brasil; Dialética do rural e do urbano: exemplos

brasileiros. In: Cultura, sociedade rural e sociedade urbana no Brasil. São Paulo. Edusp,

1978, p. 205-206.

'Olhares sobre o processo investigativo'

perde seu objeto de estudo e passa a enfrentar uma série de problemas

relativos a ele.

No Brasil, após os estudos de comunidade, estudiosos do mundo rural,

passam a procurar entender o processo de formação da sociedade capitalista

no país. O debate era sobre as condições do atraso brasileiro e como superálo. Logo, a transformação do campo era vista como indispensável ao

desenvolvimento capitalista.

Segundo Ferreira, todas essas mudanças no mundo rural a partir de

1960, instituía um método classificatório, nos estudos de tipologia agrícola,

caracterização social, funcional e econômica da agricultura, uso da terra e

organização agrária num momento de desenvolvimento urbano-industrial no

Brasil. 8

Com isso, a “sociologia rural” parece ter tomado outro rumo ou mesmo

perdido o rumo. Ao abandonar os estudos de comunidade, ela passa a se

preocupar com a análise da modernização da agricultura, ficando restrita à

produção agrícola e às inovações, perdendo a chance de descobrir nesse

mundo rural novas formas sociais contrastantes que nasciam com o mundo

urbanizado e industrializado.

“MUNDO RURAL” – UM CAMPO INTERDISCIPLINAR E AS CORRENTES

DE PENSAMENTO SOBRE O RURAL E O URBANO NO BRASIL

Ao dizer anteriormente que toda a produção sobre o “mundo rural”

buscou referenciais em outras disciplinas, afirmamos um caráter interdisciplinar

dessa produção. Conforme Sigaud, no início da década de 90 existiam em

torno de 800 produtores de conhecimento sobre o campo, com formação

bastante variada, como geógrafos, agrônomos, historiadores, economistas,

antropólogos e sociólogos, o que mostra esse caráter interdisciplinar dos

estudos sobre o meio rural. Talvez pela sua complexidade, pela sua

diversidade e dinâmica não se tornou privilégio de uma só disciplina. Apesar de

ser uma questão ainda em aberto dentro das ciências sociais brasileiras, a

necessidade de uma abordagem interdisciplinar de interpretação das

8

FERREIRA, Darlene Aparecida de Oliveira. Mundo rural e Geografia – Geografia Agrária

no Brasil: 1930-1990. São Paulo: Unesp, 2001.

'Olhares sobre o processo investigativo'

complexidades do mundo rural, os cientistas sociais não chegaram a um

consenso, mas reconhecem limitações dentro das disciplinas e que necessitam

da colaboração das várias áreas do conhecimento.

O estudo da temática do meio rural no Brasil recebeu influências das

correntes de pensamento da sociologia norte-americana – a dicotômica e a do

continuum.

No Brasil, a corrente do continuum é defendida por alguns autores. É a

da “urbanização do campo”. Fazem parte desta vertente José Graziano da

Silva, Octávio Ianni e Milton Santos.

Nessa corrente que colocam o desenvolvimento rural como sinônimo do

processo de “urbanização do rural”, justificando a idéia do continuum ruralurbano, podemos dividi-la em duas vertentes analíticas. A primeira seria uma

visão centrada no urbano, na qual o urbano é privilegiado, representa o

progresso e o rural é visto como arcaico, atrasado, com isso tenderia a redução

e ao desaparecendo frente à influência do pólo urbano, que seria exatamente a

visão clássica do continuum defendida pelos autores acima.

A segunda visão, concorda que há uma aproximação e uma integração

entre os dois pólos resultantes do continuum rural-urbano. A nova perspectiva

é que, apesar da interação, das semelhanças entre os dois pólos, as

particularidades de cada um não desaparecem, não são destruídas, não

representando assim o tão aclamado fim do rural.

Essa seria a nova alternativa metodológica para os estudos do rural.

Como representantes dessa vertente que mostra o rural através da idéia de

“novas ruralidades”, podemos citar os trabalhos de Maria José Carneiro,

cientista social e doutora em Antropologia Social e Etnologia; Roberto José

Moreira, agrônomo e economista e professor do CPDA/UFRRJ; José Eli da

Veiga, professor titular de Economia da FEA da USP; Ricardo Abramovay,

também professor titular do Departamento de Economia da FEA da USP; João

Rua, professor de geografia da UERJ; Paulo Roberto Alentejano, geógrafo pelo

CPDA/UFRRJ; Sérgio Schneider, sociólogo da UFRGS e Maria de Nazareth

Baudel Wanderley, socióloga aposentada da Unicamp e professora visitante da

UFPE. Essa nova abordagem só vem comprovar o caráter interdisciplinar dito

anteriormente.

'Olhares sobre o processo investigativo'

Esses autores acreditam que a existência de elementos urbanos no

campo, são resultantes do processo de globalização, ocorrendo uma maior

integração entre eles, conseqüentemente um processo de “urbanização no

campo”. Processo esse, que não destrói o modo de vida e as particularidades

do rural.

Com essa abordagem, podemos entender melhor a relação campocidade, já que nos obriga a estudar cada realidade com suas especificidades

próprias, mesmo diante da intensidade das relações entre eles.

O rural não é definido como oposição, mas sim em sua relação com o

espaço urbano.

O desenvolvimento do presente estudo se orientará por essa vertente,

por essa forma de ver o rural na sociedade atual.

A CIDADE E A PEQUENA CIDADE NO BRASIL

Antes de buscarmos conceituar a pequena cidade, temos que definir o

que é a cidade, e o que é considerado cidade no Brasil

.

São várias as definições encontradas de cidade entre os países.

Critérios

como

tamanho

populacional, aspectos

funcionais

ou

sócio-

econômicos são adotados na definição. No Brasil, oficialmente se define cidade

como toda sede municipal, independente do seu número populacional.

Em 2001, entrou em vigor o chamado Estatuto das Cidades (Lei

10257/01), que pretende regulamentar o desenvolvimento das cidades

brasileiras. Entre seus mecanismos, apresenta a elaboração de um Plano

Diretor, para municípios com população acima de 20 mil habitantes,

constituindo uma contradição com a antiga legislação (ainda em vigor).

Segundo Olanda:

Se se entende o Plano Diretor como um instrumento legal e regulador

importante e que constitui como parâmetro para definir o que é uma cidade, os

municípios com população inferior a 20 mil habitantes não são cidades. (...)9

9

OLANDA, Rodrigues Elson; SOARES, Beatriz Ribeiro. Sanclerlândia GO, das indefinições de pequenas

cidades à singularidade da cidade local. 2005, Fortaleza. In: Associação Nacional de Pós Graduação e

Pesquisa em Geografia. VI Encontro Nacional da ANPEGE.

'Olhares sobre o processo investigativo'

Veiga apresenta a definição de cidade como fruto do Estado Novo, o

“Decreto-Lei 311, de 1938, que transformou em cidades todas as sedes de

municípios existentes, independentes de suas características estruturais e

funcionais”. Com isso, pequenos vilarejos e povoados tornaram-se cidades.

Para as futuras cidades seria exigida a existência de pelo menos 200 casas, e

para as futuras vilas (sedes de distrito), um mínimo de 30 moradias. Mas todas

as localidades que aquela data eram cabeça de município, passaram a ser

consideradas urbanas, mesmo que sua dimensão fosse muito inferior ao

10

requisito mínimo fixado para as novas.

Mudanças importantes somente ocorreram a partir de 1991, quando o

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) definiu conceitos de rural e

urbano que vão ser difundidos em todo o país e que serão utilizados em suas

pesquisas censitárias. A área rural é definida pelas áreas consideradas fora

dos limites da área urbana. As áreas urbanas são aquelas “áreas urbanizadas

ou não, correspondentes às cidades (sedes municipais), às vilas (sedes

distritais) ou às áreas urbanas isoladas”11; em outras palavras, se refere à “área

interna do perímetro urbano de uma cidade ou vila, definida por lei municipal.”

O rural portanto é definido por exclusão, porque os critérios demarcam o que é

urbano, ou seja, se refere à “área externa ao perímetro urbano”.12

Veiga ainda coloca que mesmo com essas modificações, reforçou a

convenção de que é urbano toda a sede de município (cidade), sedes distritais

(vilas) sem nenhum outro critério geográfico que apresente um caráter

funcional ou estrutural.

A partir dessa classificação temos inúmeros municípios brasileiros

apresentados como urbanos, sem que se leve em conta características como

por exemplo o modo de vida e outras características da população residente.

Por isso, segundo Veiga há uma ilusão no índice de que 82% da

população do Brasil seria urbana, segundo resultados do Censo Demográfico

VEIGA, José Eli da. Desenvolvimento territorial do Brasil: do entulho varguista ao

zoneamento ecológico-econômico. Anais do XIX Encontro Nacional de Economia, Salvador,

dezembro de 2001 [acessível no site www.fea.usp.br/professores/zeeli/), p. 2.

10

11

IBGE. Censo Demográfico 2000: características da população e dos domicílios: resultados

do universo. Rio de Janeiro: IBGE, 2001.

12

IBGE. Metodologia do Censo Demográfico 2000. Série Relatórios Metodológicos. V. 25.

Rio de Janeiro: IBGE, 2003.,p. 224.

'Olhares sobre o processo investigativo'

2000. “Esta taxa é resultado da divisão entre a população considerada urbana

(cidades e vilas) e a soma da população total (urbana somada ao ‘restante’

considerada rural), e serve de base para o planejamento político-administrativo.

Assim, a cada novo recenseamento realizado no país, enfatiza-se o

crescimento das cidades e o contínuo ‘desaparecimento’ do rural”.13 Seria essa

uma realidade válida para os municípios paulistas, especificamente para os

pequenos municípios?

Veiga estabelece um método para a definição da cidade baseado na

população do município, a sua localização e a densidade demográfica, que

interfere no nível de pressão antrópica, segundo critérios desenvolvidos pela

OCDE (Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Econômico), que

corresponde a 150 habitantes por Km² para regiões urbanas, mas, em se

tratando de território brasileiro Veiga em sua classificação propõe o corte de

80% hab/km2. Se seguirmos esses critérios apontados por ele, a população

urbana cairia de 82% para 57%.

O trabalho de Veiga é importante no que se refere à classificação do

campo e da cidade como espaços diferenciados por um grau de artificialização.

A variável quantitativa é relevante para diferenciar o campo da cidade, então

não se pode negar a contribuição do autor no debate. Mas, talvez essas

variáveis são insuficientes para compreender toda a complexidade desses

territórios. Outros fatores como as relações econômicas, políticas e sociais e

sua relação com a terra deve ser levado em consideração.

Com certeza é um grande desafio para a pesquisa a temática das

pequenas cidades, devido a todos os fatores já relacionados, pois, já se torna

complexo a própria definição de cidade.

Para Wanderley podem ser consideradas cidades somente as

espacialidades com mais de 20 mil habitantes, o que vai de encontro com a

idéia do Plano Diretor dos municípios, obrigatório somente para as localidades

acima de 20 mil habitantes. Assim, as cidades com população inferior, não

seriam consideradas cidades, ou áreas não-urbanas?

13

CINTRA, Anael Pinheiro de Ulhôa. Espaços rurais no Paraná: um estudo das relações

campo-cidade nos pequenos municípios. Curitiba, 2007. Dissertação (Mestrado em

Sociologia), Programa de Pós-Graduação em Sociologia, Universidade Federal do Paraná, p.

39.

'Olhares sobre o processo investigativo'

A metodologia usada por Wanderley, no estudo desenvolvido nos

pequenos municípios pernambucanos também não leva em consideração as

características regionais ou proximidade com regiões mais urbanizadas.

Todos esses estudos nos mostram que estabelecer critérios por

tamanho populacional, seja 20 ou 50 mil é extremamente polêmico, num país

com imensas diversidades regionais dentro até de cada unidade da federação.

O que percebemos, é que no Brasil, a grande parte das cidades

brasileiras, são pequenas, e que apesar de classificadas como urbanas, lhes

faltam uma série de condições estruturais para se desenvolver como tal,

apresentando como atividades principais as ligadas as ocupações primárias

tendo como condicionante a terra. São estabelecidas nessas localidades

relações tipicamente do mundo rural.

Bacelar apresentou a seguinte descrição sobre o modo de vida na

pequena cidade:

Nascer e crescer numa pequena cidade sempre foi, para muitos, motivo de

alegria. Esta alegria vem do contato direto e explícito com as coisas da

natureza e da liberdade de pertencer a um lugar onde as relações

interpessoais passam mais pelo campo do afetivo que material. Tudo é mais

próximo, verdadeiro e colorido. O cheiro do mato e da terra molhada com as

primeira chuvas impregna as recordações e, este cheiro, é associado à

felicidade [...]. Na pequena cidade, os endereços não têm a menor importância.

14

Conhece-se a pessoa pelos apelidos ou filiação.

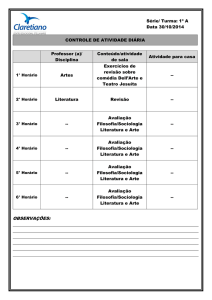

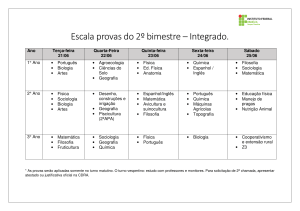

Tabela 1: Número de municípios no Brasil, por tamanho populacional

Tamanho da População

Nº de Cidades

Até 2.000

2.001 5.000

5.001 10.000

10.001 20.000

20.001 50.000

50.001 100.000

100.001 500.000

Mais de 500.000

105

1.225

1.312

1.382

958

301

193

31

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000.

Org.: SILVA, 2009.

É preciso direcionar os estudos para essas pequenas cidades no intuito

de entender as mudanças e transformações ocorridas no meio rural brasileiro e

14

BACELAR, W. K. de A. As pequenas cidades no Brasil e no Triângulo Mineiro. Encontro de

Geógrafos da América Latina 10. ANAIS EGAL, São Paulo, 2005, CD-rom.

'Olhares sobre o processo investigativo'

como esse novo rural se configura em cada região ou localidade. O Projeto

Rurbano: Caracterização do Novo Rural Brasileiro contribuiu para desfazer

alguns mitos sobre o mundo rural brasileiro, mas os dados obtidos não

permitiram avançar os estudos sobre o novo rural nas pequenas cidades, vilas,

comunidades, nem mesmo nas mesorregiões, quando não aprofunda em níveis

territoriais.

AS PEQUENAS CIDADES DA MICRORREGIAO DE ITUVERAVA

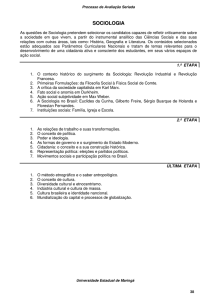

Esta parte do texto apresenta a área de estudo que se pretende

desenvolver o trabalho. Ela é formada por cinco municípios localizados no

nordeste do estado de São Paulo, os quais fazem parte da microrregião

geográfica de Ituverava.

(Mapa 1)

Microrregião de Ituverava

Fonte: www.upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/

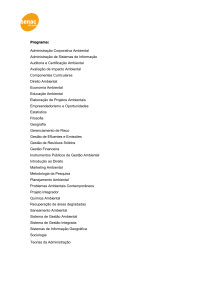

Tabela 2: Municípios da microrregião geográfica de Ituverava

População residente, por situação do domicílio, 2000.

Municípios

Total

Urbana

Buritizal

3.674

2.903

Guará

18.916

17.959

Igarapava

25.925

24.037

Ituverava

36.268

34.221

Miguelópolis

19.019

17.561

Total da microrregião

103.802

96.681

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000.

Org.: SILVA, 2009.

'Olhares sobre o processo investigativo'

Rural

771

957

1.888

2.047

1.458

7.121

Observa-se nos dados mostrados acima uma taxa de urbanização da

microrregião que chega a 93%, bem acima da média nacional e igual à do

Estado de São Paulo que chegou a 93,41% no Censo 2000.

A região nordeste do Estado de São Paulo, compreende no total 125

municípios que representam 20,83% do estado de São Paulo. Constitui uma

das mais influentes regiões econômicas nacionais. Nela se encontram a

mesorregião de Ribeirão Preto e a microrregião de Ituverava.

A história da ocupação dessa região paulista iniciou-se na segunda

metade do século XIX com o estabelecimento da cafeicultura, atraída pela

fertilidade natural das terras. Desde o início, as atividades ligadas ao setor

agropecuário sobressaíram-se na economia regional. Após a crise de 1929, a

região dá início a substituição da cafeicultura pela diversificação de usos da

terra. Apesar da importância atual do café, outras atividades como a cana-deaçúcar, a fruticultura, a soja e a pecuária dividem espaço.

Dois fatores podem ser responsáveis pelos contornos atuais adquiridos

pela região a partir de 1970: o primeiro foi a intensificação do processo de

desconcentração industrial da capital paulista juntamente com proximidade que

esta tem da região, o segundo, o lançamento do Programa Nacional do Álcool

(Proálcool).

A partir do processo de desconcentração industrial citado acima

se

constrói outro de urbanização e industrialização no sentido de outros centros,

dentre eles a Rodovia Anhanguera (SP-330), que liga a região nordeste do

estado à capital.

Portanto a região não apresentou em sua totalidade (nas diversas

microrregiões) um nível de crescimento econômico homogêneo. Não houve um

processo homogêneo de inclusão dos municípios devido à diferenciação na

implantação de infra-estruturas provenientes de capital privado e na aplicação

de políticas públicas.

Pretende-se com este trabalho aprofundar um olhar sobre esse espaço

em questão, a fim de entender, as transformações ocorridas, o impacto dessas

mudanças na economia das cidades e as relações sociais aí existentes.

'Olhares sobre o processo investigativo'

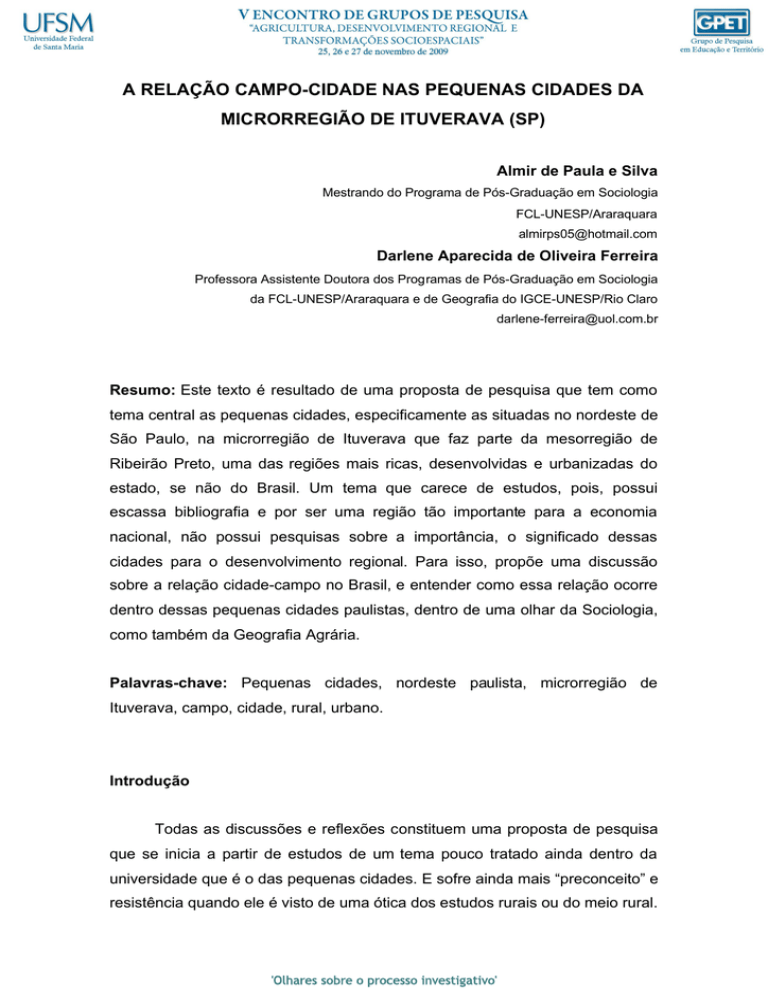

Figura 1. Estrada Vicinal que liga Ituverava ao Bairro Rural de Aparecida do Salto

Fonte: www.tribunadeituverava.com.br

Figura 2 e 3. Sítio em Miguelópolis às margens da represa do Rio Grande, a 500 metros do

centro da cidade

Fonte: www.tribunadeituverava.com.br

CONCLUSÕES

Apesar da temática das pequenas cidades ter avançado mais dentro da

geografia, mais precisamente do Instituto de Geografia da Universidade

Federal de Uberlândia, que possui uma importante produção a respeito do

tema, que com certeza orientará trabalhos posteriores inclusive este.

Destacamos as pesquisas realizadas e orientadas pela Professora Beatriz

Ribeiro Soares, Nágela Aparecida de Melo e Winston Kleiber de Almeida

'Olhares sobre o processo investigativo'

Bacelar. Trabalhos importantes também estão sendo desenvolvidos na

UNESP, de Presidente Prudente e também na Universidade Federal do Rio

Grande do Norte.

Como o tema não constitui um objeto de estudo dentro da “sociologia

rural”, buscaremos de um ponto de vista sociológico ver o meio rural como um

espaço de vida, os laços de sociabilidade, como se reproduz as relações

sociais não somente no seu interior, mas com a comunidade e as pequenas

cidades que os cercam. Wanderley chamou isso de relações de interconhecimento, ou de vizinhança, familiar e extra-familiar.

Mesmo com a diversidade existente entre as pequenas cidades,

segundo demonstram os estudos realizados, alguns elementos são comuns e

se repetem entre elas. Apesar de ainda não termos dados concretos sobre a

área de estudo, visualizamos alguns desses elementos que aparecem nos

municípios da microrregião de Ituverava, podemos dizer que esses pequenos

centros apresentam: forte ligação com o modo de vida rural; um elevado grau

de conhecimento entre os moradores; a tranqüilidade; menos veículos, no caso

automóveis, ruas tranqüilas e menos pessoas; não possui um atendimento

médico-hospitalar

que

satisfaça

as

necessidades

população;

poucas

oportunidades de emprego; instituições de nível superior; a praça como centro

de lazer e encontro da população; festas típicas como do peão ou alguma festa

religiosa.

Enfim, o conceito de pequenas cidades necessita ainda de estudos para

que avance, considerando seus processos históricos de formação social, sua

inserção econômica no contexto regional e as relações entre as cidades de

uma mesma microrregião e fora dela, seu cotidiano e as relações entre seus

habitantes locais.

REFERÊNCIAS

ALVES , Priscilla; MELO, Nágela Aparecida e SOARES, Beatriz Ribeiro.

Pequenas cidades da microrregião de Catalão (GO): reflexões sobre os

municípios

de

Corumbaíba

e

Ouvidor

(GO).

Disponível

em:

www.horizontecientifico.propp.ufu.br/include/getdoc.php?id=636&article=

389&mode=pdf – Acesso em 20 de abril 2009. 23p.

'Olhares sobre o processo investigativo'

ARAÚJO, Flávia Aparecida Vieira de e SOARES, Beatriz Ribeiro. Relação

Cidade-campo: desafios e perspectivas. Campo-Território: revista de

geografia agrária, v. 4, nº. 7, p. 201-229, fev/2009.

ASSUNÇÃO, Maria Cecília de Freitas; MELO, Nágela Aparecida de e

SOARES, Beatriz Ribeiro. Caracterização sócio-econômica e espacial das

pequenas cidades da microrregião de Catalão (GO). Disponível em:

www.horizontecientifico.propp.ufu.br/include/getdoc.php?id=364&article=

131&mode=pdf – Acesso em 13 de abril 2009. 32p.

BACELAR, Winston Kleiber de Almeida. As pequenas cidades no Brasil e no

Triângulo Mineiro. Encontro de Geógrafos da América Latina 10. ANAIS EGAL,

São Paulo, 2005. 1 CD-rom.

BRIDI, Juliana e SOARES, Beatriz Ribeiro. Transformações sócio-espaciais

nas pequenas cidades do Triângulo Mineiro: Um estudo em Tupaciguara. II

Simpósio Regional de Geografia “Perspectivas para o Cerrado no Século

XXI. Universidade Federal de Uberlândia – Instituto de Geografia 26 a 29 de

novembro de 2003. 15p.

CANDIDO, Antonio. Os parceiros do Rio Bonito: estudo sobre o caipira

paulista e a transformação dos seus meios de vida. São Paulo: Editora 34,

1997.

CARNEIRO, Maria José. “Ruralidade: novas identidades em construção”.

Estudos Sociedade e Agricultura, nº. 11, outubro/1998. p. 63-75.

CASTRO, Elisa G. de. Estudos de comunidade: reflexividade e etnografia em

Marvin Harris. Revista Universidade Rural – Série Ciências Humanas, vol.

23, nº. 2, p. 195-210, 2001.

CINTRA, Anael Pinheiro de Ulhôa. Espaços rurais no Paraná: um estudo

das relações campo-cidade nos pequenos municípios. Curitiba, 2007.

'Olhares sobre o processo investigativo'

Dissertação (Mestrado em Sociologia), Programa de Pós-Graduação em

Sociologia, Universidade Federal do Paraná.

ENGEL, Amália Souza; SOARES; Beatriz Ribeiro. A inserção do município de

Monte Alegre de Minas na rede urbana do Triângulo Mineiro. Capturado de:

http://www.propp.ufu.br/revistaeletronica/edicao2005_2/g/a_insercao.pdf

Acesso em 14 de fevereiro 2009. 23p.

__________. O desenvolvimento das pequenas cidades orientado pelo

processo de modernização agrícola. In: II Simpósio Regional de Geografia –

“Perspectivas para o Cerrado no século XXI” – Universidade Federal de

Uberlândia/Instituto de Geografia, 26 a 29 de novembro de 2003. 08 p.

FERREIRA, Darlene Aparecida de Oliveira. Mundo rural e Geografia –

Geografia Agrária no Brasil: 1930-1990. São Paulo: Unesp, 2001.

__________; ROMANATTO, Maria José e SOUZA, Anderson Raphael Bento

de. A cidade e o campo em seus limites, o rural e o urbano em suas interações.

In: MARAFON, Glaucio José e PESSÔA Vera Lúcia Salazar (Orgs.):

Agricultura, desenvolvimento e transformações socioespaciais: reflexões

interinstitucionais e constituição de grupos de pesquisa no rural e no urbano.

Uberlândia (MG): Assis Editora Ltda, 2008, p. 281-301.

LINDNER, Michele. Manifestações das ruralidades em pequenos municípios do

Rio Grande do Sul. In: 1º. Simpósio de Pós-Graduação em Geografia do

Estado de São Paulo – SIMPGO-SP. VIII Seminário de Pós-Graduação em

Geografia da Unesp - Rio Claro, 17 a 19 de novembro de 2008. Rio Claro (SP).

13 p.

MELO, Nágela Aparecida; et alii. Dinâmica populacional dos municípios e

cidades de pequeno porte da microrregião de Catalão: as adversidades da

segunda metade do século XX. Caminhos de Geografia. V.8, nº. 23. Edição

Especial. Uberlândia (MG), p. 51-64.

'Olhares sobre o processo investigativo'

OLANDA, Elson Rodrigues. As pequenas cidades e o vislumbrar do urbano

pouco conhecido pela geografia. Ateliê Geográfico. Goiânia-GO v. 2, n. 4

ago/2008, p.183-191.

OLIVEIRA, Bianca Simoneli; SOARES, Beatriz Ribeiro. O papel das cidades

locais no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba (MG) no contexto regional.

Revista Horizonte Científico, PROPP/UFU, Uberlândia, 2003. Disponível em:

www.ufu.br/revistahorizontecientifico - Acesso em 15 de abril 2009. 27p.

QUEIROZ, Maria Isaura Pereira de. Introdução: Por que uma sociologia dos

grupos rurais? In: MENDRAS, Henri; GURVITCH, Georges; COURTIN, P.;

BOSE, S. P. Sociologia Rural. Rio de Janeiro: Zahar, 1969.

__________. Relações entre bairros rurais e zona urbana num município de

desenvolvimento urbano modesto: o bairro Taquari, no município de Leme. In:

Bairros rurais paulistas: dinâmica das relações bairro rural-cidade. São

Paulo: Duas Cidades, 1973. p. 31-53.

__________. Do rural e do urbano no Brasil; Dialética do rural e do urbano:

exemplos brasileiros. In: Cultura, sociedade rural e sociedade urbana no

Brasil. São Paulo. Edusp, 1978.

SILVA, Paulo Fernando Jurado da. Contextualização histórico-geográfica e

apontamentos sobre o papel da cidade pequena de Dracena na Nova Alta

Paulista. http://www.dge.uem.br/semana/eixo1/trabalho_1.pdf – Acesso em

12 de abril 2009. 12 p.

__________. e SPOSITO, Eliseu Savério. Pequenas cidades da região de

Presidente Prudente-SP: produção do espaço e redefinições regionais.

Geografia em Atos, nº. 7, v. 2. Presidente Prudente, 2007, 15p.

SOARES, Beatriz Ribeiro e MELO, Nágela Aparecida de Melo. Revisando o

tema da pequena cidade: em busca de caminhos metodológicos. In:

MARAFON, Glaucio José e PESSÔA Vera Lúcia Salazar (Orgs.): Agricultura,

'Olhares sobre o processo investigativo'

desenvolvimento

e

transformações

socioespaciais:

reflexões

interinstitucionais e constituição de grupos de pesquisa no rural e no urbano.

Uberlândia (MG): Assis Editora Ltda, 2008, p. 319-346.

SOARES, Beatriz Ribeiro e MELO, Nágela Aparecida de Melo. Reflexões sobre

pequenas cidades em área de modernização agrícola. Encontro de Geógrafos

da América Latina 10. ANAIS EGAL, São Paulo, 2005. 1 CD-rom.

SOLARI, Aldo B. O objeto da Sociologia Rural. In: SZWRESCSANYI, T.;

QUEDA, Oriowaldo. Vida rural e mudança social. São Paulo: Cia Ed.

Nacional. 1979, p. 3-14.

SOROKIN, P. A.; ZIMMERMAN, C. C.; GALPIN, C. J. Diferenças fundamentais

entre o mundo rural e o urbano. In: Martins, José de Souza. Introdução crítica

á Sociologia Rural. São Paulo: Hucitec, 1981, p. 198-224.

VEIGA, José Eli da. Desenvolvimento territorial do Brasil: do entulho

varguista ao zoneamento ecológico-econômico. Anais do XIX Encontro

Nacional de Economia, Salvador, dezembro de 2001. Acessível no site

www.fea.usp.br/professores/zeeli/.

__________. Hierarquia urbano-rural, 1991 a 2000 (Banco de Dados), São

Paulo: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP),

2001.

Consórcio

de

Informações

Sociais,

2006.

http://www.nadd.prp.usp.br/cis/index.aspx. Acesso em 18 de outubro 2006.

WANDERLEY, Maria de Nazareth Baudel. Urbanização e ruralidade: relações

entre a pequena cidade e o mundo rural; estudo preliminar sobre os

pequenos municípios em Pernambuco. Recife: UFPE, 2001.

WILLEMS, Emílio. Cunha: tradição e transição em uma cultura rural do

Brasil. São Paulo: Secretaria da Agricultura, 1947.

'Olhares sobre o processo investigativo'