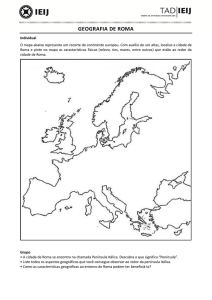

2 Agradecimentos Pela confiança, ajuda, amizade e orientação, devo agradecer a Maria Isabel D‟Agostino Fleming: pessoa sensível que me apoiou em momentos difíceis durante todo o trabalho e teve paciência em fazer as inúmeras correções dos erros que um aprendiz, como eu, sempre comete. Para minha família, que soube conviver comigo, com minhas insônias e com minhas pilhas de livros e papéis espalhados pela casa, e por sempre me apoiarem, mesmo não sendo conhecedores profundos dos meus estudos. Para meu amigo Carlos Eduardo, pelas horas de discussão sobre este trabalho, pela amizade de duas décadas, e pelo incentivo sempre presente. Para o meu “bardo” amigo Ivan Luís que sempre me apoiou com seus palavrões carinhosos. Para aqueles que, de alguma forma, tiveram contato com meu trabalho em seu processo de formação, ouvindo minhas reclamações e minhas ansiedades. Obrigado, pois, especialmente, ao Antônio Vieira, pelos vários cafés bebidos em conversas acadêmicas, à Daniela La Chioma, amiga arqueóloga com quem tive o prazer de trabalhar junto, ao Danilo Demarque por sempre me ouvir em muitas ocasiões, ao Denny Yang por me mostrar que a literatura muda vidas e ao Marcelo Cândido pelo crédito e incentivos dados a minha pessoa. Por fim, devo agradecer aos sorridentes olhos de Gláucia. Pelos momentos ótimos ao seu lado: grande parte deste trabalho é culpa de seu incentivo. A todos vocês, muito obrigado. 3 SUMÁRIO Apresentação 5 Introdução 6 I – A) Patrícios x Plebeus 8 I – B) Segunda Guerra Púnica: causas, conseqüências e questão agrária 11 I – C) A Cidade Romana 16 II – A) A Plebe 22 II – B) Plebs Urbana: livres, libertos (e escravos) 24 II – C) Política e Alimentação 28 III – A) Alguns materiais e algumas técnicas 33 III – B) Moradias: Domus e Insula 36 IV – A) O artesão 43 IV – B) O artesanato 45 V – A) A extração e o tratamento dos minérios 52 V – B) O trabalho em metais 57 VI – O trabalho em vidros 77 Conclusão 82 Fontes e Bibliografia 85 Figuras 4 Apresentação Antes mesmo de entrar na faculdade queria estudar História Antiga e Arqueologia: a paixão por Roma me acompanha desde a infância. A oportunidade surgiu logo após ter concluído a disciplina da arqueóloga Maria Isabel D‟Agostino Fleming no Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo, em 2004. Na ocasião, procurei a professora e pedi orientação para estudar a moradia da plebe urbana romana. Muito solícita, indicou-me livros sobre a temática e passei a fazer o levantamento bibliográfico necessário para a formulação de um projeto de Iniciação Científica. O tema mostrou que poderia ser mais bem abordado se fossem ampliados seus horizontes, por isso, decidimos que o estudo do artesanato seria profícuo, uma vez que possui ligação direta com as moradias romanas e a plebe que tanto desejava estudar. A elaboração do projeto findou em 2006, ano que consegui o financiamento da minha pesquisa pela FAPESP. A partir daí, redigi quatro relatórios (um por semestre) até o fim do meu trabalho em Junho de 2008. O que se segue é a totalidade de minha Iniciação Científica. Com o título original de Plebs Urbana na Roma Antiga (II a.C. – I d.C.): heterogeneidade, vida e trabalho, este trabalho tem como objetivo caracterizar as diferentes camadas da plebe urbana romana e seus ofícios, bem como indicar como os serviços dessa plebe chegavam à aristocracia por meio do estudo dos vestígios materiais que a Arqueologia nos fornece. Com base nas fontes de época e na bibliografia interpretativa dessas fontes são buscados recursos que esclareçam a relação entre ricos e pobres na Roma Antiga, tendo como referência a vida de uma categoria plebéia em particular, os artesãos – seu cotidiano, sua moradia e sua inserção política e econômica na sociedade romana – além da explicação das principais técnicas empregadas no fabrico dos artesanatos (cerâmicas, metais e vidros). 5 Introdução “Que beleza é essa que o artista luta por exprimir nas lâmpadas de terracota?” Em 1916, James Joyce publicou o livro do qual essa frase foi retirada. Proferida por Stephen Dedalus em Retrato do artista quando jovem, a oração oriunda do espírito inquieto do rapaz irlandês para o deão que atiça o fogo da lareira cabe perfeitamente ao trabalho que se segue. Se a Idade Moderna trouxe a separação nítida entre artesão e artista, cá não a tomaremos. Estaremos mais preocupados em lidar com a visão dos romanos sobre os próprios romanos. Visão esta que não distingue trabalhos manuais: todos são inferiores, embora, reconheça-se, são passíveis de expressar agradabilidade aos olhos do homem. O artesanato é feito pelo artesão, a arte é feita pelo artista; o artesão trabalha a arte e o artista fabrica o artesanato – aqui, são sinônimos, tal como eram na Antiguidade Clássica. Admitindo a beleza existente em fragmentos de terracota, devemos, pois, deixar de lado, por ora, apenas o aspecto estético com o qual está preocupado o jovem Dedalus (e o senso comum da população): busquemos, agora, entender os porquês existentes na ação de o artesão fabricar a lamparina de argila: por que ele a fabrica? por que usa determinado material? por que a técnica empregada é esta e não aquela? E dentro dessas questões precisamos incluir o advérbio onde: onde moravam os artesãos? onde trabalhavam? onde comercializavam seus produtos? O texto que redigimos tenta, em grande parte, responder a essas indagações, mostrando a todo instante a beleza advinda do vestígio material nem sempre formoso com o qual o arqueólogo trabalha: na maioria dos casos são fragmentos de cerâmica, metais oxidados e vidros quebrados. Há, também, o concreto inventado pelos romanos que perdura por séculos, auxiliando-nos no estudo de suas moradias. Mais: por se tratar de uma sociedade que possuía escrita alfabética, acreditamos ser obrigatório o diálogo entre suas fontes textuais e suas fontes materiais. O leitor reparará que a dialética por nós estabelecida, por vezes, tenderá à dicotomia. Textos e cultura material nem sempre são compatíveis inteiramente entre si. Mas temos de reconhecer a importância dos dois e saber que cada conjunto carrega suas características próprias. A escrita está imersa em ideologias e obedece a propósitos claros. Talvez o melhor exemplo nesse momento seja a redação que se lhe apresenta: o nosso objetivo central é estudar a vida da plebe urbana romana e o seu trabalho manual. O papel que tem agora em mãos é a materialidade também fabricada com um intento, o da venda por parte das indústrias. Ambos atuam juntos: redigimos sobre o papel para um fim comum, embora os dois tenham origens distintas. Sendo assim, é notória a presença de obras de autores antigos gregos e romanos. Sua importância reside no fato de fornecerem rastros para o entendimento do olhar romano sobre o seu mundo, além de serem os testemunhos escritos mais próximos que temos dos vestígios materiais escavados pela Arqueologia. As fontes textuais foram responsáveis por grande parte da atenção dada a este trabalho: atentamente, lemos os autores que, de alguma maneira, pudessem contribuir para o nosso objetivo. Separamos os excertos e os analisamos, ajudados, também, pelo levantamento bibliográfico realizado sobre a temática abordada. Temos, então, formado o nosso arcabouço para traçarmos o panorama da Parte I e da Parte II, a preocupação com as origens da plebe romana em contraposição ao patriciado, seus embates políticos, sua atuação na política e na economia do mundo romano, além do papel da alimentação como elemento regulador dessa grande massa populacional sempre pronta a reclamar os seus direitos. Ao optarmos por recuar tanto no tempo, deixamos claro que, para se entender o auge da produção artesanal – séculos I a.C. a I d.C. – é necessário estudar o desenvolvimento da camada social plebéia, ao invés de apenas elencarmos breves tópicos que dariam conta do porquê de a plebe urbana possuir determinada particularidade em um determinado balizamento temporal. A forma como essa plebe se distribuiu espacialmente em Roma aliou-se à preocupação de se tentar delinear a figura do plebeu frente ao liberto e ao escravo para estabelecer o conjunto, um tanto heterogêneo, ao qual pertencia a plebs urbana. Da Parte III em diante, adentramos a cultura material em si. Primeiramente, enfatizamos as moradias. Distinguimos a domus da insula a fim de ressaltar a diferença entre as casas dos ricos e as dos menos abastados, pormenorizando os locais onde os trabalhos eram realizados, transformados em oficinas. A partir das residências, estabelecemos um contato mais próximo com outras profissões, como a do arquiteto – uma pessoa que necessitava de um conhecimento mais abrangente do mundo ao seu redor – e dos construtores de edifícios, ou seja, os proletários, os “artesãos de casas” – trabalhadores que possuíam a sabedoria e a habilidade próprias para erigir de maneira correta e enfrentar qualquer desafio que se lhes apresentasse. As diferenças entre as casas das pessoas mais abastadas e daqueles que pouco tinham eram um reflexo do quanto de artesanato existiria dentro de cada tipo de moradia: os que podiam, compravam artesanatos dos mais variados tipos para ornamentar a casa e dar maior conforto para a família que ali habitava; os mais pobres eram obrigados a se contentar com parcos objetos de – na maioria dos casos – cerâmica. Num segundo momento (Parte IV), após a explanação da figura do artesão romano em sua sociedade, começamos a longa dissertação acerca do produto artesanal. Sabendo que os produtos fabricados pelos artesãos ceramistas tinham como destino, geralmente, o interior das moradias e dos templos, optamos por fazer desta parte um elo entre o comprador e o vendedor, o freguês e o fabricante. No caso do nosso estudo, especificamente, centramo-nos na descrição pormenorizada dos métodos de fabricação dos objetos mais comuns em cerâmica – material abundante em sítios arqueológicos graças ao seu baixo valor de manufatura e facilidade de ser manuseado – e percebemos que as trocas de mercadorias e de técnicas eram abundantes no mundo romano. A extensa Parte V pretendeu buscar as minúcias que os artesãos plebeus romanos utilizavam para construir os objetos em metais. Foi preciso, inicialmente, centrar em um aspecto que quase não é mencionado na bibliografia especializada em metalurgia antiga: a extração mineral. Relacionando fontes textuais, como a de Plínio, o Velho, com os vestígios arqueológicos, traçamos um panorama sobre as dificuldades e soluções encontradas pelos romanos ao adentrarem poços e minas em busca de material valioso. Depois, a atenção voltou-se ao modo como os artesãos transformavam a matéria prima em mercadoria. Separando-se as técnicas conforme os minérios empregados, discorremos sobre os principais métodos usados para o fabrico de peças em ferro, bronze, prata e ouro (incluindo, entre os produtos fabricados a partir dessas matérias, as moedas). Nessa parte também fizemos um breve exercício reflexivo sobre o diálogo existente entre a Antiguidade e a Idade Moderna; para tanto, buscamos as releituras, em pinturas do Renascimento, das obras literárias antigas como as de Homero e Ovídio sobre a visão do trabalhador de metais. Por fim, na Parte VI, pormenorizamos a vidraria romana, que alcançou enormes quantidades de peças a partir do século I d.C. com a invenção do vidro soprado. Dessa maneira, buscaremos mostrar ao leitor quão rico culturalmente e complexo tecnologicamente era o mundo romano quando se tratava dos seus artesãos. Caberá ao julgamento de quem lê se conseguimos, então, responder à questão formulada por James Joyce através de sua personagem Stephen Dedalus. 7 Parte I A) Patrícios x Plebeus A distinção entre patrícios e plebeus ficou mais nitidamente sublinhada durante o período da Monarquia em Roma (754-510 a.C.). Embora a origem da diferenciação seja desconhecida, sabemos que recebeu melhores contornos na época em que Roma foi governada pelos três reis etruscos (Tarquínio Prisco, 616-578 a.C.; Sérvio Túlio, 578-534 a.C.; Tarquínio o Soberbo, 534-509 a.C.)1 : a sociedade, a exemplo da Etrúria, dividiu-se, basicamente, em dois segmentos: a nobreza de um lado, e o restante da população de outro; porém, como aponta Géza Alföldy: “A plebe, como grupo independente, não era (...) uma criação etrusca mas especificamente romana, uma vez que a organização social dos etruscos apenas reconhecia na sociedade, por um lado, os senhores e, por outro, os seus clientes, criados e escravos”2. As reformas empreendidas por Sérvio Túlio no século VI a.C. nublaram os arcaicos agrupamentos gentílicos: agora a ordem social não dependia tão somente de laços sangüíneos, era preciso, doravante, ser classificado em uma das duas categorias, com base na fortuna pessoal: classis (de calare, “convocar”) – aqueles que possuíam meios de adquirir os próprios armamentos e, por isso, passíveis de convocação para o exército; e a infra classem – os demais, não capazes de prover os meios necessários. Esse novo ordenamento envolveu todos os cidadãos, tanto os ligados às dezesseis tribos rústicas (do campo) como os pertencentes às quatro tribos urbanas 3. Uma vez na classis, o soldado4 tinha como recompensa maior, pela participação nas campanhas de guerra, o butim, que era distribuído de acordo com a contribuição pessoal no armamento e equipamento. Do butim vieram os aumentos nas fortunas pessoais, e, devido ao enriquecimento das famílias, desenvolveram-se mais as atividades comerciais não ligadas ao campo, ou seja, 1 Os quatro reis anteriores foram: Rômulo (reinou até 715 a.C.); Numa Pompílio (715-672 a.C.); Tulo Hostílio (672-640 a.C.); Anco Márcio (640-616 a.C.). Excetuando-se Rômulo, que possuí caráter mítico, os demais reis eram sabinos. Assim sendo, nenhum dos reis de Roma foi, de fato, romano. Os reis podiam ser estrangeiros, sendo escolhidos pela aristocracia local (a quem deviam reinar conforme seus interesses) e legitimados por meio do suffragium (“aplauso”) – no caso dos sabinos – e de auspícios – no caso etrusco. 2 A história social de Roma, p. 25. 3 Os proprietários de terra (capazes de se equipar) inscritos nas tribos rústicas eram denominados assidui, já os comerciantes, artesãos ou homens sem posses eram os proletari (os que possuíam filhos, ou seja, a prole). Maria Luiza Corassin, A reforma agrária na Roma antiga, pp. 32-33. 4 A partir de Sérvio Túlio, em Roma se estabelece a tática de combate hoplita, herança helênica, na qual o combatente é munido de um pesado equipamento: couraça, capacete, gládio, lança e escudo. A formação hoplítica consistia em um bloco (falange) composto por fileiras e colunas de combatentes que ia de encontro ao inimigo (Philippe Masson, “A batalha de EgosPótamos: um desastre para o exército ateniense”, in: Revista História Viva Grandes Temas, nº 3, 2004, pp. 61-62). Importante ressaltar que a reforma serviana é a introdução hoplítica na sociedade romana, pois, somente era hoplita, quem pudesse prover o próprio equipamento e armamento, como foi dito acima. aqueles da infra classem (ou até mesmo alguns pertencentes à classis) agora tinham mais oportunidades para trabalhar, produzir e vender seus artesanatos, tocar seus comércios. A atividade comercial teve tanta importância na época de Sérvio Túlio que o rei equipou o porto fluvial de Roma e reforçou o sistema pré-monetário derivado do aes rude (bronze informe sem cunho que pesava 330g ou 1 libra). O aumento da importância econômica dos patrícios levou ao choque direto com a monarquia: desejavam gozar de mais poderes políticos. Em 510 a.C., é banida de Roma a monarquia e restrito o termo rex5. Passa, então, a política a ser exercida por uma oligarquia aristocrática, no entanto, a “organização social estabelecida manteve-se em grande parte após a abolição da realeza, com diferença de a nobreza passar a desempenhar todas as funções do rei que, como se sabe, era o chefe militar, o juiz e o pontífice máximo” 6. Por outro lado, como já mencionado, uma parcela da plebs urbana conseguiu acumular riquezas devido ao artesanato e ao comércio, embora ainda não usufruísse os mesmos direitos que os patrícios. Nas palavras de Pedro Paulo Funari: “Os plebeus urbanos preocupavam-se, portanto, com os direitos políticos e sociais: queriam ocupar cargos, votar no Senado e até mesmo casar-se com patrícios, o que lhes era vedado. Em um movimento paralelo, parte da plebe rural teve as terras confiscadas pelo endividamento e lutava pelo fim da escravidão por dívida e pelo direito a parte da terra conquistada de outros povos. Apesar dos interesses diversos, os plebeus não tiveram dificuldades em unir-se contra o patriciado na luta pela cidadania”7. Junto ao desejo da plebe, Roma, durante o século V a.C. (até cerca do século III a.C.), enfrentou diversas guerras com as cidades da Itália8 e viu-se cada vez mais dependente do contingente plebeu em suas fileiras do exército9. Essa condição sensível em que se encontrava Roma foi a principal aliada dos plebeus em sua luta pelos direitos de cidadania: em duas grandes Secessões feitas em 494 e 449 a.C., a plebe conseguiu, respectivamente: que fosse instituído o Tribunado da Plebe e que o conjunto de leis fosse publicado – conhecido como Leis das Doze Tábuas (leges duodecim tabularum)10. 5 Somente é aceito no campo sacerdotal. Géza Alföldy, A história social de Roma, p. 20. 7 “A cidadania entre os romanos”, in: Jaime & Carla Pinsky (org.), História da cidadania, p. 52. 8 Desta vez, sem o apoio militar etrusco. 9 Segundo Alföldy, op. cit., p. 30: “A força militar da plebe, patente na formação das hoplitenpoliteia, reforçou a sua consciência de grupo social e estimulou a sua actividade política (...)”. 10 Acerca da Segunda Secessão, Tito Lívio (III, 54) empresta palavras aos legados que foram buscar os plebeus, afastados, até então, no Monte Sacro: 6 Para o bem-estar, a felicidade e a prosperidade vossa e da república, voltai à vossa pátria, para junto de vossos penates, de vossas mulheres e de vossos filhos. E a moderação, com que agistes aqui, onde nenhuma propriedade foi violada, apesar de todas as necessidades de tão grande multidão, trazei-a também para a cidade. Ide para o Aventino de onde saístes. Naquele local propício, onde lançastes os primeiros fundamentos de vossa liberdade, elegereis os tribunos da plebe. Estará presente o sumo pontífice que presidirá as eleições. Sobre a instituição do Tribunado da Plebe (que tanto movimentou a política romana), o verbete homônimo escrito pelo filólogo Luciano Canfora é realmente esclarecedor11: “(...) Os poderes dos tribunos foram selados com um juramento sagrado (a lex sacrata). Eram eleitos pelas assembléias curiatas; desde 471 foram eleitos pelos concilia plebis (chamados também comitia plebis tributa), ou seja, pela assembléia popular. Na origem eram em número de cinco, depois dez (já em 449); não eram magistrados porque não podiam consultar os auspícios; os sucessores deviam ser designados antes que os atuais ocupantes deixassem o cargo. Exerciam o ius auxilii (ou seja, auxilium tribunicium), isto é, tinham a função de defender pessoas e propriedades da plebe. O poder deles deriva do fato de serem invioláveis (sacrosancti, sacrosancta potestas). São precedidos pelos uiatores12. Exerciam seu poder dentro do pomério13. Valiam-se da intercessio14, da obnuntiatio15, da coercitio (direito de impor decretos da plebe e os próprios direitos). O reconhecimento dos tribunos ocorreu por meio de plebiscita e de leis (como a Lex Hortensia de 287 a.C., que reconhecia validade jurídica nos plebiscita, mesmo sem a aprovação do Senado). Foram admitidos nas sessões do Senado e, a seguir, obtiveram o direito de convocar o Senado e decretar senatusconsulta; lograram o ius cum plebe agendi (de convocar e presidir às assembléias populares). Podiam acusar os magistrados nas reuniões da plebe e perseguir em segunda instância os condenados nos comícios tributos (substituíram os questores16 como acusadores públicos)”. Com o tribunado plebeu e a redação das leis, abriu-se o caminho para os diversos embates políticos que permearam Roma17 entre os séculos IV a III a.C.. Cabe aqui, destacar as principais leis decorrentes desse período: ▪ leges Licinae Sextiae (Leis Licínias Séxtias), 367 a.C.: anulou parcialmente as dívidas da plebe mais pobre, e contribuiu para a conquista da igualdade política da plebe, permitindo o acesso dos líderes do povo aos cargos mais altos, determinou também que ninguém podia dispor de mais de 500 jeiras (±1, 25 Km²) de terras estatais (que puderam ser divididas entre os pobres18). Note a importância da propriedade e o fato de apenas os homens, ou seja, cidadãos, terem saído do Centro. 11 Júlio César: o ditador democrático, pp. 493-494. 12 Encarregados de seguirem pelas vias anunciando a passagem posterior dos tribunos. 13 Limite sagrado imaginário que circundava a cidade de Roma, onde nada poderia ser construído. 14 Direito de veto de um magistrado a um outro magistrado igual ou inferior. 15 Quando a assembléia era adiada por iniciativa do áugure (sacerdote responsável por consultar os auspícios, ou seja, os sinais da natureza), devido a um mau presságio. 16 Magistrados públicos encarregados do erário (aerarium). 17 Apiano, I, 1. 18 “Mas essa política que previa a atribuição de terras aos pobres só pôde ser aplicada plenamente depois de 340 a.C., devido ao rápido crescimento do ager publicus que se verificou em consequência da expansão de Roma”. Géza Alföldy, A história social de Roma, p.39. Também ver: Tito Lívio, VI, 35-42. ▪ lex Publilia (Lei Publília), 339 a.C.: restringiu o direito de veto do Senado sobre as decisões tomadas na assembléia popular.19 ▪ lex Poetelia Papiria (Lei Poetélia Papíria), 326 a.C.: aboliu a servidão por dívidas, como nos conta Tito Lívio (VIII, 28)20: Naquele ano a plebe romana teve sua liberdade de certo modo restabelecida, com a supressão da escravidão por dívidas. Essa modificação no Direito foi devida à infame paixão e à crueldade de um usurário chamado Lúcio Papírio. Caio Públio se havia entregado a Papírio como escravo para resgatar as dívidas de seu pai. A idade e a beleza do jovem, que deveriam ter provocado a piedade de Papírio, despertaram nele uma paixão viciosa. Considerando a beleza do jovem como um acréscimo de suas riquezas, tratou primeiramente de seduzi-lo com propostas obscenas. Como Públio permanecesse surdo e desprezasse aquela indignidade, passou a amedrontá-lo com ameaças, relembrando-lhe constantemente sua atual condição. Finalmente, ao ver que ele pensava mais em sua qualidade de homem livre do que em sua situação presente, mandou que o desnudassem e trouxessem as varas. Dilacerado pelos golpes, o jovem conseguiu escapar e correu pelas ruas da cidade, bradando contra a infâmia e crueldade do usurário. Uma grande multidão, comovida pela idade do jovem e indignada com o ultraje, lembrando-se também de sua própria condição e da de seus filhos, acorreu ao Fórum e de lá partiu em colunas para a cúria. Forçados por aquele tumulto imprevisto, os cônsules convocaram o Senado. À medida que os senadores entravam, o povo se arrojava a seus pés, mostrando-lhes o dorso dilacerado do rapaz. Naquele dia, em virtude da violência de um só homem, desfez-se um dos mais fortes vínculos do crédito. Os cônsules receberam ordem de propor ao povo que, no futuro, nenhum cidadão ficasse sujeito à cadeia ou aos grilhões enquanto aguardasse o castigo, a menos que tivesse cometido algum crime. Os bens do devedor, e não seu corpo, responderiam pelas dívidas. Assim, libertaram-se todos os escravos por dívidas e tomaram-se providências para que, daí por diante, nenhum devedor fosse preso. Lembremos que, até então, uma vez escravizados, mesmo por um curto período de tempo, os cidadãos perdiam todos os direitos civis. Funari aponta mais uma questão que se desenrolou após a aprovação da lei Poetélia Papíria21. O censor Ápio Cláudio tomou medidas para que os libertos fossem distribuídos não unicamente entre as quatro tribos urbanas, mas, também, entre uma das dezesseis tribos rurais. Essa distribuição feita por Ápio Cláudio teve dois efeitos positivos concomitantes: diminuiu as dificuldades de inserção social enfrentadas pelos libertos na cidade (entenda-se aqui: o preconceito quase inerente do homem livre pelos escravos ou já escravizados e, talvez principalmente, a disputa econômica que colocava frente a frente livres, libertos e escravos pelas ruas de Roma, cada qual querendo comerciar sua produção); e incluiu os libertos na divisão de terras provenientes das conquistas romanas, integrando-lhes à vida política camponesa. Ter partidários políticos libertos foi praticamente uma Pedro Paulo Funari, “A cidadania entre os romanos”, in: Jaime & Carla Pinsky (org.), História da cidadania, p. 54. 20 Grifos meus. 21 “A cidadania entre os romanos”, in: Jaime & Carla Pinsky (org.), História da cidadania, p. 55. 19 9 constante na vida de Roma: quanto mais eleitores do campo existissem, melhor seria na Capital, pois as tribos rurais representavam a maioria na hora da votação. ▪ lex Ogulnia (Lei Ogúlnia), 300 a.C.: abriu aos representantes da plebe os cargos políticos e também os cargos superiores sacerdotais (pontífices e augures). vez devemos atentar para a influência militar nas questões políticas: as causas das secessões do século V a.C. tiveram por pano de fundo as guerras com as cidades vizinhas de Roma, e a reforma do sistema social por meio da legislação nos séculos subseqüentes não ocorreu por motivo diferente. A extensão do domínio de Roma por toda a Itália (sécs. IV e III a.C.) está ligada intrinsecamente ao processo legislativo: a necessidade de aumento do território (ager publicus) para assentamento dos plebeus mais pobres (e, obviamente, o alargamento das propriedades dos cidadãos mais ricos). As Leis Licínias Séxtias vieram após um dos maiores golpes que Roma recebeu durante sua história, a invasão e a ocupação gaulesa, por um breve período, da Cidade em 387 a.C.: ▪ lex Ouinia (Lei Ovínia), (± 312 a.C.): de acordo com Géza Alföldy23, essa lei “determinava que o Senado devia ser completado periodicamente pelos censores, o que significava que o Senado podia ser renovado durante cada censura através da nomeação de plebeus ricos e influentes. Ao mesmo tempo, essa lei equiparava os senadores plebeus aos patrícios, atribuindo aos conscripti o direito de voto pleno que até aí estivera reservado aos patres24. (...) O Senado deixou de ser o reduto exclusivo de uma nobreza de sangue e fundiária privilegiada, como fora até aí”. Mas parece que nem todos os gauleses desejavam incendiar a cidade. Talvez seus chefes tivessem decidido apenas semear o pânico ao atear fogo em algumas casas, na esperança de que o apego dos sitiados a seus lares os levasse a render-se, e a conservar intacto certo número de residências, ao invés de queimá-las todas, para que pudessem ter um penhor suscetível de quebrantar a coragem do inimigo. Realmente o fogo não se propagou logo no primeiro dia com a rapidez e a extensão com que costuma atingir as cidades capturadas. ▪ lex Hortensia (Lei Hortênsia), 287 a.C.: doravante, os decretos dos plebiscitos (plebiscita) passaram a ser válidos mesmo sem o acordo do Senado. Citando o historiador do século II d.C. Lúcio Floro (I, 26): Embora o incêndio não tenha sido devastador, como nos explica Tito Lívio (VIII, 28), foi o suficiente para traumatizar os romanos a ponto de, no século I a.C., ainda ter destaque dentro da obra do historiador latino. Ricos e pobres sofreram com o sítio imposto pelos gauleses, mas, certamente, os que possuíam menos tiveram as maiores desgraças, aumentando suas dívidas contraídas com o intento de refazer a vida. A situação atingiu tal grau, que foi necessário decretar a lei para a redução das quantias devidas e distribuir parte do ager publicus entre os mais lastimados – isso, vinte anos depois do saque gaulês (não podemos nos esquecer, entretanto, que as situações de dívidas apenas pioraram após a invasão, pois, a escravidão por dívidas, já existia há muito tempo, sendo abolida apenas em 326 a.C. com a Lei Poetélia Papíria). Uma característica marcante para Roma a partir do século III a.C. foi a formação, no interior da elite dominante, da nobilitas (“nobreza”): um grupo restrito consolidado como uma “aristocracia de patrícios e plebeus, com privilégios, propriedades fundiárias e fortuna”27. A ligação entre as famílias patrícias e plebéias teve um início bem anterior ao século III a.C., quando da lex Canuleia (Lei Canuléia) de 445 a.C. que aboliu oficialmente a proibição dos casamentos entre membros patrícios e do povo28, embora tenha havido certa resistência por parte de alguns patrícios, como narra Tito Lívio (IV, 1): ▪ lex Ualeria de prouocatione (Lei Valéria de Apelação), 300 a.C.: de acordo com essa lei, o cidadão condenado à pena máxima pelos magistrados tinha o direito de apelar (prouocatio) para a assembléia do povo, a qual decidiria o caso em um processo especial22. Em meio a essas sedições, esse povo valoroso merece admiração. Lutou por sua liberdade, por sua honestidade, por sua dignidade de nascimento e também pelos cargos e honras, mas, acima de tudo, bateu-se de forma mais valente pela 25 salvaguarda da liberdade. No entanto, Géza Alföldy oferece-nos um contrapeso que tira um pouco o brilho do entusiasmo da conclusão de Floro: “Na base dessa reforma encontrava-se obviamente a convicção de que os interesses representados pelo Senado e pela assembléia do povo eram, em grande medida, os mesmos, pois os chefes do povo e os da assembléia do povo eram agora, simultaneamente, os representantes e os elementos de uma nova aristocracia senatorial”26. As leis acima mencionadas não foram casos isolados de brigas entre patrícios e plebeus. Mais uma 22 Tito Lívio, X, 9. A história social de Roma, p. 41. 24 O conselho dos anciãos, o Senado, era composto, em sua origem, apenas pelos pais de família patrícios (patres, “pais”), sendo os únicos que podiam exercer as magistraturas. Após o século VI a.C., com a modificação do ordenamento social (baseado na riqueza) e a passagem para a República, plebeus ricos puderam juntar-se ao Senado, embora não tivessem o direito de votar até a Lei Ovínia, sendo denominados, então, de conscritos (conscripti, “inscritos” – nas tribos). 25 Apud Pedro Paulo Funari, “A cidadania entre os romanos”, in: Jaime & Carla Pinsky (org.), História da cidadania, p. 55. 26 Op. cit., p. 41. 23 Logo no início do ano o tribuno da plebe Caio Canuléio apresentou ao Senado um projeto de lei que instituía o casamento entre patrícios e plebeus, o qual, segundo os Pedro Paulo Funari, “A cidadania entre os romanos”, in: Jaime & Carla Pinsky (org.), História da cidadania, p. 55. 28 Géza Alföldy, A história social de Roma, p. 35. 27 10 patrícios, iria contaminar-lhes o sangue e confundir o direito das famílias. Ao lado dessa nobilitas (as famílias mais antigas senatoriais) – e também fazendo parte da elite dominante da sociedade romana – formou-se, graças ao ordenamento censitário, um novo grupo dentro da ordo senatorius (“ordem senatorial”), o dos homines noui (“homens novos”): novos ricos provenientes da ordo equestre (“ordem eqüestre”) que, apesar de recémpertencerem à ordem senatorial, raramente alcançavam um cargo mais elevado por causa de sua origem humilde. Somando-se agora os escravos e os novos cidadãos romanos advindos das conquistas militares dos séculos anteriores, o arcaico sistema de, basicamente, duas ordens, patres e plebs29, cedeu lugar a um novo modelo social, onde os grandes conflitos sociais deslocaram-se dessa bipartição para confrontos entre nobres e homens novos, “dominantes e subalternos, romanos e não romanos aliados, senhores e escravos”30. B) Segunda Guerra Púnica: causas, conseqüências e questão agrária Políbio diz em seu Livro III: [6] Alguns autores que escreveram sobre Aníbal e seu tempo, querendo apontar as causas dessa guerra entre os romanos e os cartagineses apresentam como a primeira delas o cerco de Zacânton31 pelos cartagineses, e como a segunda a travessia por estes do rio chamado Íber pelos habitantes da região, contrariamente aos tratados em vigor. Eu admitiria até que esses eventos marcaram o início da guerra, mas de forma alguma que tenham sido as suas causas, a não ser que chamemos a travessia de Alexandre o Grande para a Ásia de causa de sua guerra contra Pérsia, e o desembarque de Antíocos em Demetriás a causa de sua guerra contra Roma, pois nenhuma dessas asserções é razoável ou verdadeira. Com efeito, quem poderia considerar esses eventos causa de guerras, tendo eles sido simples planos e preparativos que, no caso da guerra contra os persas, haviam sido feitos com antecedência, muitos por Alexandre mas alguns até por Filipe enquanto vivo, e no caso da guerra dos etólios contra Roma muito tempo antes da chegada de Antíocos? Essas afirmações são de pessoas incapazes de distinguir a grande e substancial diferença existente entre o início, de um lado, e a causa e as intenções do outro lado; estas constituem a origem de tudo, enquanto o início vem depois. Por início de qualquer evento quero dizer a primeira tentativa no sentido de executar e acionar planos já decididos, e por suas causas aquilo que há de mais recuado em nossos julgamentos e opiniões, ou seja, nossas noções das coisas, nosso estado de espírito e as reflexões provocadas por tudo isso, e tudo que nos leva a tomar decisões e fazer planos. [9] Mas, voltando à guerra entre Roma e Cartago, (...) devemos ver como sua causa primeira a indignação de Amílcar, cognominado Barca, o verdadeiro pai de Aníbal. Com o espírito em nada abatido pela guerra da Sicília32, sentindo que havia mantido o exército sob seu comando em Êrix combativo e resoluto até o fim, e que havia concordado com a paz premido pelas circunstâncias após a derrota dos cartagineses na batalha naval, ele permaneceu decidido e ficou na expectativa de uma oportunidade para atacar. Se não houvesse ocorrido a sublevação dos mercenários, tanto quanto estava em seu poder Amílcar teria criado sem demora outros meios e outros recursos para reiniciar a luta, mas foi impedido de fazê-lo pelos distúrbios intestinos que lhe absorveram toda a atenção. [10] (...) diante da recusa dos romanos a negociar, os cartagineses tiveram de ceder em face das circunstâncias, e embora profundamente humilhados eles estavam impotentes, e tiveram ainda de evacuar Sardó, além de concordar com o pagamento de mil e duzentos talentos adicionais à soma exigida anteriormente, para não serem forçados a aceitar a guerra naquele momento. Esta, então, deve ser considerada a segunda e principal causa da guerra subseqüente; de fato, Amílcar, acrescentando ao seu antigo rancor a indignação sentida por todos os seus compatriotas diante desse novo ultraje, logo após haver finalmente esmagado a sublevação dos mercenários e garantido a segurança de sua pátria concentrou imediatamente todos os seus esforços na conquista da Ibéria, com o objetivo de usar os recursos assim obtidos para empreender a guerra contra Roma. O sucesso dos cartagineses em seus planos na Ibéria deve ser visto como a terceira causa da guerra, pois contando com esse aumento de poderio eles entraram confiantemente nela. O autor grego do século II a.C., Políbio, nos aponta a causa maior da segunda guerra travada entre romanos e cartagineses: não foi tanto pela humilhação e o sabor da derrota conhecidos na Primeira Guerra Púnica que Cartago aceitou bater-se contra Roma, tampouco foi apenas o desejo de vingança do general Amílcar Barca, o que, de fato, fez com que os cartagineses combatessem situa-se na pesadíssima multa exigida por Roma ao tomar posse da Sicília, os 1.200 talentos. A única maneira que Cartago – uma cidade-estado arrasada economicamente pela primeira guerra, despendendo ainda mais dinheiro para livrar-se dos mercenários contratados – encontrou para conseguir tal montante, foi a de explorar suas conquistas no território Ibérico. Para tanto, as tropas comandadas por Aníbal Barca recolheram tributos das suas cidades aliadas na Península Ibérica até chegarem a Sagunto (Zacânton, no texto de Políbio). Essa cidade era aliada dos romanos e grande possuidora de minérios de cobre, ferro e prata (como uma parte significativa da Espanha), além de ter um terreno formado por derramamento basáltico, o que, nas palavras do mesmo historiador antigo, “é propício a qualquer espécie de cultivo e é o mais fértil de toda a Ibéria”33; por fim, Sagunto era muito bem localizada para o comércio marítimo na orla mediterrânica. A intenção de Aníbal era “dispor de fundos e suprimentos abundantes para a expedição planejada [contra Roma]”, elevar “o moral de suas tropas graças aos despojos de guerra distribuídos entre elas” e apaziguar “o ânimo de seus concidadãos em Cartago enviando-lhes outros 29 Géza Alföldy, A história social de Roma, p. 43. Pedro Paulo Funari, “A cidadania entre os romanos”, in: Jaime & Carla Pinsky (org.), História da cidadania, p. 55. 31 Também conhecida como Sagunto. Ver Figura 1. 30 32 A Sicília havia sido tomada pelos romanos na Primeira Guerra Púnica, 264 a 241 a.C. 33 III, 17. 11 despojos”34. Aníbal sitiou e tomou Sagunto; ainda mais: infringiu a última cláusula do tratado feito ao fim da primeira guerra, em 241 a.C., atravessando o rio Íber (atual Ebro), adentrando no território das possessões de Roma. Em 218 a.C., houve, então, o início da Segunda Guerra Púnica, que duraria dezesseis anos. O segundo ato das Guerras Púnicas representou um profundo marco na História Romana: a partir dela, mudanças econômicas e sociais foram inevitáveis. Roma aprendeu, combatendo, a conquistar os territórios fora da Península Itálica. Uma vez findada a batalha contra Aníbal na cidade africana de Zama (em 202 a.C.), os romanos tiveram o Mare Nostrum livre para navegar e submeter a orla do Mediterrâneo ao seu domínio. Segundo Pedro Paulo Funari, ao “saírem da Península, no entanto, os romanos criaram um novo conceito: a província, um território administrado pelos romanos para seu benefício, sujeito a tributação”35. Entre as províncias criadas no século II a.C. estão: Hispânia Citerior e Ulterior, 197 a.C.; Macedônia, 148 a.C.; África, após a destruição de Cartago na Terceira Guerra Púnica em 146 a.C.; Ásia, 133 a.C. Para fazer a guerra eram necessários soldados que pudessem prover o próprio armamento e equipamento, e os que possuíam essas características pertenciam ao campo; durante toda a história de Roma o “ideal” de soldado era o camponês, como nos mostra Vegécio, escrevendo sua Arte Militar no século IV d.C. (I, 3): Creio estar fora de dúvida a melhor disposição, para as armas, da gente rústica, crescida sob as intempéries e habituada aos trabalhos grosseiros, capaz de suportar a ardência do sol sem buscar o alívio da sombra, ignorante dos banhos, desafeita à preguiça, de alma chã, contente com o pouco que come, de corpo coriáceo mercê das fadigas, que na labuta do campo tenha aprendido a manejar o ferro, a escavar fossos e a transportar fardos pesados. Embora o soldado-camponês deixe de ser o único a ir para a peleja a partir do século I a.C. (como veremos), durante as Guerras Púnicas o exército era formado essencialmente por pequenos, médios e grandes proprietários de terra. Segundo a historiadora Maria Luiza Corassin: “As enormes perdas durante a segunda guerra púnica (o número de cidadãos mobilizáveis passou de 270.713 em 233 para 214.000 em 204) afetaram sobretudo os médios e pequenos proprietários, cujas viúvas e órfãos, arruinados pela perda do pai de família, eram de uma ou de outra forma levados a se desfazerem de suas propriedades”36. Os cidadãos mais ricos foram os que mais se beneficiaram com as conseqüências da guerra: as terras cultiváveis abandonadas durante as operações militares eram vendidas a preço baixo pela família do cidadão morto em batalha ou até mesmo pelos camponeses que voltavam da guerra e não possuíam mais meios de cultivá-las, ou então, simplesmente, as terras eram usurpadas por um grande proprietário. Nas palavras de Apiano (Guerras Civis, I, 7): 34 Idem. “A cidadania entre os romanos”, in: Jaime & Carla Pinsky (org.), História da cidadania, p. 56. 36 A reforma agrária na Roma antiga, p. 14. 35 Os romanos, à medida em que submetiam pela força da guerra as diferentes regiões da Itália, apoderavam-se de parte de seu território e nele fundavam cidades, ou, no mais, recrutavam seus próprios colonos para enviá-los às cidades já existentes. Consideravam estas colônias como fortificações e, da terra por eles conquistada em cada oportunidade, distribuíam, proporcionalmente, a parte cultivada entre os colonos, ou a vendiam, ou a arrendavam; entretanto, a parcela não cultivada devido ao advento da guerra, e que era precisamente a mais extensa, como não havia tempo para distribuí-la em lotes, permitiram, por meio de um edital, que fosse cultivada por aquele que se interessasse em troca do pagamento de um cânon [modelo, quantia] pela colheita anual, a décima parte dos produtos da semeadura e a quinta parte dos cultivos da plantação. Também se fixou um cânon para os criadores de gado, tanto para as criações maiores como para as menores. Estas medidas foram adotadas com o objetivo de multiplicar a raça itálica, considerada por eles a mais trabalhadora, a fim de ter aliados na pátria. No entanto, ocorreu o contrário do que se esperava. Pois os ricos, monopolizando a maior parte da terra não distribuída, aumentaram com o tempo a sua confiança no sentido de que já não mais se veriam desapossados dela e comprando, em parte por métodos persuasivos, em parte se apossando a força das propriedades vizinhas e de todas as demais pequenas propriedades pertencentes a camponeses humildes, cultivavam grandes latifúndios ao invés de pequenos lotes e empregavam neles escravos como agricultores e pastores, prevendo que os trabalhadores livres seriam transferidos à agricultura ou à milícia. Ao mesmo tempo, a posse de escravos lhes rendeu grandes benefícios dada a sua abundante descendência, tendo em vista que se incrementavam sem nenhum risco por estarem isentos do serviço militar. Por estas razões os ricos se enriqueciam ao máximo e a prática escravista aumentava muitíssimo nas campinas; tanto que a escassez e a falta de população afligiam aos povos itálicos, dizimados pela pobreza, pelos tributos e pela milícia. E, quando se viram livres destas calamidades, encontraram-se em uma ociosidade forçada na medida em que a terra estava nas mãos dos ricos, que empregavam os escravos como agricultores em lugar de homens livres. Esse excerto confirma o que dissemos acima sobre a expropriação de terras. Contudo, devemos ter em conta que uma enorme parte das terras cultiváveis adquiridas na expansão militar contra Cartago foram usadas como meio de pagamento aos cidadãos mais ricos de Roma, ou seja, senadores e cavaleiros: os quais haviam emprestado enormes quantias de dinheiro ao Estado, principalmente, de 216 a 210 a.C., quando a campanha frente aos cartagineses foi mais acirrada37. O mesmo trecho de Apiano é significativo em outra questão: o aumento populacional da plebe urbana na cidade de Roma, devido ao fato de parte do campesinato livre transformar-se em proletários. Esse aumento teve por causa dois motivos principais: a já referida perda das terras e a entrada de um enorme contingente de escravos provenientes da guerra. Os escravos, até então, eram utilizados geralmente dentro das casas de seus senhores, fazendo parte das posses, pertencendo à família 38. A partir das 37 Maria Luiza Corassin, A reforma agrária na Roma antiga, p. 15. 38 “Família” deve ser entendida como o conjunto composto pela mulher, filhos, bens e escravos; o pater familias (“pai da família”) tinha absoluto controle esse conjunto. O pater não necessariamente tinha de ser o pai, como compreendemos hoje: havia a possibilidade de um dos filhos assumir o papel de pater 12 conquistas fora da Itália, o acréscimo no número de escravos fez com que fossem utilizados com maior freqüência nas grandes propriedades rurais e também em empreendimentos manufatureiros. “Esse novo escravo é tratado como mercadoria, equiparado a objetos e animais. Em termos jurídicos, houve a passagem da escravidão de concidadãos para a de estrangeiros”39; como nos lembra o jurisconsulto do século II d.C. Gaio (Institutas, 1, 3, 9-12): A principal divisão no direito das pessoas é esta: todos os homens são livres ou escravos. Entre os livres, alguns são nascidos livres, outros são libertos. Nascidos livres são aqueles que nasceram em liberdade; os libertos são aqueles que foram libertados de uma escravidão legal. Há três 40 tipos de libertos: cidadãos romanos, latinos ou submetidos. Ao contrário do que se pode supor a partir da leitura de Apiano – “... cultivavan grandes latifúndios ao invés de pequenos lotes...” – o latifúndio41 não foi a propriedade imperante em Roma. O século II a.C. observou a difusão de uma nova forma de propriedade, a uilla (“vila”, “casa de campo”, “quinta”): propriedade rural com cerca de 500 jeiras calcada na mão-de-obra escrava e voltada para a comercialização (Figura 2). A respeito do comércio visado pelas uillae, Maria Luiza Corassin escreve: “Uma das características significativas é que a produção do azeite ou vinho era dirigida para a comercialização. O trigo e outros cereais cujos preços eram pouco remuneradores eram cultivados apenas para atender as necessidades de consumo do pessoal; se houvesse um excedente, no entanto, este também seria encaminhado para a venda”42. A venda de azeite e vinho era a responsável pelos grandes lucros, porém, colocava Roma em uma situação delicada: a maioria das propriedades não cultivava em larga escala os alimentos básicos da (fraca)43 dieta romana, os cereais; as províncias romanas eram obrigadas a pagar parte dos tributos em trigo, mas, quando havia crises, seja por guerra, seja por problemas de causas naturais, a fome grassava por todo o Império e afetava profundamente a Capital, que tanto dependia de importações. ▪ Os Gracos. [41] O costume dos partidos e facções, daí de todas as más atitudes, surgira pouco antes em Roma do ócio e da abundância, gênero de vida mais estimado pelos homens. Pois antes da destruição de Cartago, o povo e o Senado romanos administravam a República entre si com placidez e moderação. A glória e o poder não eram causas de disputas entre os concidadãos. A ameaça inimiga mantinha o Estado bem dirigido. Mas quando essa ameaça desapareceu da memória, a lascívia e a ostentação, conseqüências da tranqüilidade, vieram à plena luz. Assim, durante a adversidade, desejava-se o descanso, mas após consegui-lo, quando do falecimento deste. Importante ressaltar, no entanto, que o pater familias deveria ser obrigatoriamente um cidadão, ou seja, maior de idade e do sexo masculino. 39 Pedro Paulo Funari, “A cidadania entre os romanos”, in: Jaime & Carla Pinsky (org.), História da cidadania, p. 57. 40 Apud Pedro Paulo Funari, ibidem. 41 Propriedade com 1.000 ou mais jeiras de tamanho. 42 A reforma agrária na Roma antiga, pp. 19-20. 43 Peter Garnsey, Alimentação e sociedade na antiguidade clássica, pp. 20, 42-43. tornou-se mais áspero e azedo que o próprio infortúnio. Na verdade, a dignidade da nobreza e a liberdade do povo tornaram-se luxúria, cada qual buscando o domínio, o poder e o saque. Dividiu-se, assim, o todo em dois partidos e a República, antes governada pelas duas partes igualmente, agora se dilacerava. Por outro lado, a nobreza era mais poderosa por sua coesão, enquanto que a plebe, dispersa em grande número, pouco podia. Pela decisão de uns poucos eram geridos os negócios internos e externos, em suas mãos estavam os erários, as províncias, as magistraturas, as glórias e os triunfos, enquanto o povo sofria o serviço militar e a pobreza, a presa de guerra era monopolizada pelo general e alguns poucos. Enquanto isso, os pais e filhos dos soldados, conforme tivessem suas terras confinantes às de homens poderosos, eram expulsos de seus lares. Assim, a cupidez associada a um poder sem medida ou moderação invadiu, maculou e devastou tudo, nada respeitando até gerar sua própria destruição. Quando pela primeira vez surgiu dentre a nobreza alguns que deram precedência à glória e ao poder iníquo, o Estado abalou-se e a disputa civil ergueu-se como um tremor de terra. [42] Depois que Tibério e Caio Graco, cujos ancestrais muito engrandeceram a República durante a guerra púnica e em outras, começaram a exigir a liberdade da plebe e a denunciar os crimes de uns poucos, a nobreza, culpada, e por isso abatida, através de aliados latinos e de cavaleiros romanos - os quais atraíra para si e distanciara da plebe pela esperança de uma aliança - investiu contra a ação dos Gracos. Assassinaram primeiro Tibério e após alguns anos Caio (juntamente com M. Fúlvio Flaco), que seguia os passos do irmão, o primeiro tribuno, o segundo triúnviro para a fundação de colônias. É certo que o desejo de vitória dos Gracos não foi suficientemente moderado. Mas é preferível ser derrotado praticando o bem do que vencer a injustiça por maus meios. Com esta vitória a nobreza, por sua ardente paixão, livrou-se de muitos pela morte ou pelo exílio, o que no futuro lhe causaria menos segurança no poder e maior temor. Desta forma, a maioria dos grandes Estados fez sua própria ruína. Vencer a qualquer custo gera, nos vencidos, um desejo ainda mais forte de vingança. Os excertos acima, ambos de Salústio (Guerra de Jugurta), resumem o contexto em que Roma vivia no século II a.C. e o assassínio dos irmãos Gracos. É claro que Salústio comete alguns deslizes em seu capítulo 41: diz que a República era governada “igualmente” pela nobreza e o povo, quando, por tudo o que foi mostrado até aqui, percebe-se que não; no entanto, a afirmação de que “a nobreza era mais poderosa por sua coesão, enquanto que a plebe, dispersa em grande número, pouco podia” é bastante verossímil: a heterogeneidade da plebe (urbana ou rústica) foi um dos principais fatores que fizeram com que Roma jamais sofresse um sísmico abalo em seu interior, a possibilidade (mesmo que pequena) de enriquecer e inscrever-se no censo da ordem eqüestre permeava a existência da plebe44. Por outro lado, a “coesão” da nobreza a que se refere Salústio é paradoxal: desde o século III a.C., como já vimos, a ordem senatorial se bipartiu em nobilitas e homines noui, e, no período em que viveu o autor, século I a.C., houve uma nova bipartição dentro da já existente (motivo de amargura para Salústio logo no início de 44 Assim como não havia uma união entre livres, libertos e escravos por uma causa comum, mesmo tendo as três categorias um grau de sobrevivência parecido. 13 sua frase), formando os seguintes partidos: optimates (“aristocratas”) – os magistrados mais conservadores – e os populares – magistrados que buscavam apoio no povo. Os dois partidos não diferiam muito entre si no plano político, somente na metodologia empregada para alcançar seus intentos. O próprio Salústio, partidário de Júlio César, era um popular. Na época dos Gracos, segunda metade do século II a.C., começavam a se concretizar esses partidos políticos. Tibério Graco, nascido em 163 a.C., propôs a votação de uma lei referente à questão agrária quando foi eleito tribuno da plebe em 134 a.C.. Ao viajar pela Península Itálica, Tibério reparou nas conseqüências oriundas das guerras de conquistas, e percebeu que o número de assidui – camponeses com condições de se armamentar – diminuíra drasticamente na Itália frente às expropriações de terras e o incremento da mão-deobra escrava no campo. Com isso, o número de cidadãos mobilizáveis caiu, aumentando a preocupação de Tibério sobre a segurança de Roma. O projeto que Tibério Graco propôs “limitava o direito de possessio sobre as terras públicas. Estabelecia que cada indivíduo poderia ocupar no máximo 500 jeiras (125 hectares) do ager publicus. Cada pai de família poderia receber mais 250 jeiras por cada filho; a extensão total permitida seria no máximo de 1.000 jeiras (250 hectares)”45. As terras que ultrapassassem as 1.000 jeiras estabelecidas seriam divididas em pequenos lotes e distribuídas aos cidadãos pobres (sendo inalienáveis), que pagariam anualmente um pequeno imposto. Assim sendo, havia garantias para os proprietários ricos, que continuariam detentores de grandes áreas, e para os não proprietários, que ficariam impedidos de vender suas parcelas de terras. Também se deve destacar que a lei agrária de Tibério beneficiava exclusivamente a população rural, pois, aqueles “que habitavam a cidade há muito tempo já não tinham mais interesse nem aptidão pelo trabalho no campo”46. O grupo que fazia frente à proposta de Tibério Graco era formado por aqueles que possuíam terras do ager publicus de forma ilegal. Entre os que iam contra a lei, estava o outro tribuno da plebe, Otávio. No dia da votação, Otávio vetou a proposta de Tibério; bastava um veto de algum dos tribunos para anular todo o processo. Inconformado, Graco passou por cima da inviolabilidade de seu colega e fez votar a Lei Semprônia que, pela primeira vez na história romana, demitia um tribuno do exercício de seu poder. Encontramos na obra de Apiano os detalhes do apelo de Tibério a Otávio para que este desistisse de sua função antes de ser votado: Graco se voltou a ele e pediu para que desistisse, mas, fazendo pouco caso do pedido, colheu o voto das tribos restantes. Havia nesta época trinta e cinco tribos e, como as dezessete primeiras votaram no mesmo sentido, de forma apaixonada, a décima-oitava iria consignar pela aprovação da proposta, mas Graco, novamente, pressionou Otávio com firmeza diante do povo, tendo em vista a sua posição de máximo perigo, para que não conduzisse ao fracasso a obra de maior nobreza e utilidade de toda Itália, nem frustrasse um afã tão grande do povo, com cujos desejos convinha que, na 45 Maria Luiza Corassin, A reforma agrária na Roma antiga, p. 46. 46 Ibidem, p. 47. posição de tribuno, fosse condescendente, e não consentir em ser exonerado de seu cargo por condenação pública. Depois de dizer isto, jurou, tendo por testemunhas os deuses, que não era a sua vontade causar desonra alguma a seu colega e, como não conseguiu convencê-lo, requisitou o voto. Otávio se converteu de imediato em um cidadão privado e foi 47 embora da assembléia sem ser visto. Algumas palavras trarão o entendimento sobre o sistema de votação por tribos mencionado no excerto. Em Roma havia, além da assembléia popular48, a assembléia formada por todos os cidadãos, os comitia tributa (“comícios por tribos”). Os cidadãos eram inscritos, pelos censores, em uma das 35 tribos romanas, sendo 31 rurais e 4 urbanas. Cada tribo possuía uma votação interna sobre um determinado assunto onde todos os cidadãos votavam, porém, a decisão final era tomada como um único voto, e este apresentado durante o comício. A eleição findava quando a maioria dos votos pendia a um dos lados, ou seja, quando se alcançava o número de 18 tribos votantes favoráveis. Foi o que aconteceu no caso da deposição de Otávio. A lei agrária de Tibério Graco foi aprovada e, no decorrer do ano, uma comissão de três membros (formada por Tibério, seu sogro Ápio Cláudio e seu irmão Caio) ficou encarregada de julgar os litígios acerca da possessão de terras. Ao término do período de seu exercício, Tibério Graco tentou se reeleger para dar continuidade ao seu trabalho. O ato de ter dois mandatos seguidos ia contra o costume romano, pois temiam que um homem no poder continuamente desejasse proclamar-se rei. O grupo contrário a Tibério aumentou depois de ele se apresentar como candidato. Um outro fator atrapalhou o tribuno na votação: Era já verão e as eleições para os tribunos estavam na iminência de ocorrer. Ao se aproximar o dia da votação, era evidente que os ricos haviam apoiado com afinco para o cargo os mais intransigentes inimigos de Graco. E este, por temor à desgraça que se aproximaria caso não fosse eleito novamente tribuno para o ano seguinte, convocou à votação seus partidários do campo. Contudo, por ser verão, estes não teriam tempo livre para lhe acudir, e obrigado pelo exíguo tempo que restava para o dia marcado para a votação, recorreu à plebe urbana e, indo de um lugar a outro, pediu a cada um em separado para que lhe elegessem tribuno para o ano seguinte como compensação ao risco que por eles 49 corria. A época da colheita desgraçou o intento de Tibério: não havia tempo nem condições de reunir o voto de suas tribos rurais aliadas, e a votação das tribos urbanas era ínfima, apenas quatro votos possíveis dentro do total de trinta e cinco. Por fim, Tibério Graco teve de valer-se de partidários (grupos armados) para tentar propor a votação. Houve, então, uma escaramuça no centro da cidade, segundo Apiano (Guerras Civis, I, 15): Graco se recobrou de seu abatimento, reuniu ainda de noite os seus partidários e, depois de lhes instruir que daria um sinal caso houvesse necessidade de luta, ocupou o templo 47 I, 12. Organizada por centúrias. 49 Apiano, Guerras Civis, I, 14. 48 14 do Capitólio, onde teria lugar o centro da assembléia e a votação. Impedido pelos tribunos e pelos ricos, que não permitiam que se celebrasse a votação, deu o sinal. Despontou de repente um grito por parte dos conjurados e, em seguida, chegou-se às vias de fato. Alguns de seus partidários protegeram Graco como guarda-costas, e outros, depois de apertar as suas indumentárias e tomar os bastões das mãos dos guardas, destruíram-nos em muitos pedaços e expulsaram os ricos da assembléia com tamanha desordem e tantas feridas que até mesmo os tribunos fugiram cheios de temor do centro da assembléia, e os sacerdotes trancaram as portas do templo. Pouco tempo depois, Tibério e grande parte de seus partidários foi assassinado (133 a.C.) publicamente, em confronto com os grupos armados opositores. Em 124 a.C., Caio Graco se elegeu tribuno da plebe. As medidas de suas primeiras leis votadas foram, justamente, a abolição à proibição da reeleição dos tribunos, e a proibição à condenação à morte de algum cidadão sem a ordem popular. Outras de suas leis podem ser lidas no trecho abaixo, do historiador grego do século I-II d.C., Plutarco: Das leis que propôs para favorecer o povo e refrear o senado, uma exigia a partilha das terras públicas entre os pobres. Outra dizia respeito ao serviço militar e prescrevia que os soldados fossem vestidos à custa do Estado, sem desconto no soldo dos que estivessem em campanha; essa mesma lei proibia o recrutamento de menores de dezessete anos. Uma terceira concedia aos italiotas o mesmo direito de voto dos cidadãos. Uma quarta, sobre os cereais, tornava a compra de trigo menos onerosa para os pobres50. Uma quinta, relativa à justiça, roubava ao senado a maior parte de suas prerrogativas judiciárias: como os senadores fossem os únicos juízes e por isso mesmo se mostrassem temíveis ao povo e aos cavaleiros, Caio acrescentou aos trezentos membros do senado igual número de cavaleiros, passando então os processos a serem julgados pelos seiscentos. Quando propôs a lei, parece ter tomado disposições cuidadosas, sobretudo esta: ao passo que antes todos os oradores se voltavam para o senado e o chamado Comício, foi ele o primeiro a falar olhando na direção do Fórum, conforme depois se tornou costume. Graças a essa alteração mínima de atitude conseguiu fazer uma gigantesca revolução, pois, de certa forma, transformou o regime político de aristocracia em democracia ao mostrar que os oradores deveriam ter em vista o povo e não o senado. As mudanças feitas por Caio Graco agradaram a todos, excetuando-se os senadores conservadores. Serviu à plebe rural ao continuar com a política de redistribuição das terras e ao prescrever que os soldados fossem desobrigados a custear o próprio equipamento e armamento, passando essa função ao Estado. Quanto aos cavaleiros (equites)51, conseguiu 50 Sobre a distribuição de grãos, encontramos em Apiano (I, 21) o seguinte: E, uma vez que se elegeu da maneira mais contundente, urdiu insídias contra o senado, estabelecendo uma quantidade mensal de trigo para cada cidadão às expensas do erário público, partilha que nunca antes se havia tido por costume fazer. 51 Cavaleiros: os ricos não senadores; a ordem imediatamente abaixo da ordo senatorius. Ao contrário dos senadores, que estavam proibidos por lei de fazerem negócios públicos, os cavaleiros não tinham restrição nenhuma em relação ao comércio um imenso apoio de sua parte ao conceder-lhes o poder sobre os tribunais, opondo-se aos senadores, até então, únicos juízes. Caio, ao conceder aos aliados itálicos o direito de voto, diminuiu as barreiras contra a reforma agrária em compensação às vantagens políticas 52. Entretanto, o tribuno da plebe recebeu maior apoio da plebe urbana com a lei acerca da distribuição de cereais sob as expensas do Estado: “aliviava a miséria da plebe urbana, habituada até então a depender de subsídios e doações das grandes famílias nobres”53. Com essas medidas favoráveis à plebe, Roma observava a transferência da clientela, que tradicionalmente dependia das famílias nobres, para as mãos de um popularis (“popular”)54. Das leis de Graco, a que foi utilizada pelos senadores contra a sua pessoa reside na concessão de cidadania aos italiotas. Argumentando que os mais pobres teriam seus direitos ofuscados, o Senado conseguiu barrar a reeleição de Caio para o tribunado em 121 a.C., e o acusou de enriquecimento: fato que o levou a mudar-se de sua residência no Palatino 55. Uma outra lei que pretendia criar uma colônia em Cartago – local considerado amaldiçoado – foi posta em votação pelo Senado para a sua revogação. Os partidários de Graco recorreram às armas, e o Senado fez instituir, pela primeira vez, o senatus-consultum ultimum: concedia plenos poderes ao cônsul para tomar quaisquer atitudes, suspendendo as garantias dos cidadãos frente ao poder militar do magistrado. Caio Graco e todos os seus partidários foram assassinados. Com a morte de Caio Graco, a reforma agrária enfraqueceu-se perante as modificações legislativas. A historiadora Maria Luiza Corassin resume as leis descritas em Apiano: “Os lotes distribuídos eram inalienáveis; esta precaução destinava-se a proteger a pequena propriedade. O primeiro passo contra a reforma foi abolir esse vínculo; os ricos puderam então expulsar os camponeses comprando seus pequenos lotes. Uma segunda lei proibiu novas distribuições de terras; a maior parte do ager publicus consistia de terras ocupadas e estas eram deixadas aos que detinham sua posse desde a lei de Tibério; mas os ocupantes ficavam obrigados a pagar um imposto cujo ou empréstimos (que cabiam ao Estado romano). Os cavaleiros poderiam ser também publicanos (publicani), ou seja, detentores dos contratos públicos (para construções de ruas e pontes, reparações de edifícios, abastecimento dos exércitos, arrendamentos das minas do Estado, cobrança de taxas alfandegárias e impostos). Porém, deve-se ter em mente que, apesar da proibição legal do Estado, muitos senadores atuavam como publicanos. Tanto a ordem senatorial como a ordem eqüestre eram responsáveis pelas compras de grandes lotes de terras dos territórios recém-conquistados no pós-Segunda Guerra Púnica; territórios que poderiam ter caráter privado (ager priuatus) ou público (ager publicus). 52 Maria Luiza Corassin, A reforma agrária na Roma antiga, p. 69. 53 Ibidem, p. 58. O dinheiro para financiar as despesas vinha da exploração das províncias. 54 Também membro de origem aristocrática. 55 Plutarco, Vida de Caio Graco, 12: De regresso [de Cartago, onde pretendia fundar uma colônia] mudou-se de sua casa do Palatino para um bairro mais popular, abaixo do Fórum, onde vivia a maior parte dos pobres. 15 rendimento seria destinado às distribuições de trigo à plebe. Finalmente, o último passo: este imposto foi suprimido, declarando-se propriedade privada as terras já distribuídas e as ocupadas. Apenas as terras que não estavam ocupadas continuavam sendo consideradas ager publicus; este foi liberado para o uso como pastagem; com o tempo, provavelmente terminou sendo ilegalmente cercado e apropriado pelos ricos”56. Ao fim, os pobres perderam tudo e foram obrigados a migrar para a cidade. C) A Cidade Romana. Embora a tradição textual antiga relate o ano de 754-3 a.C. como o da fundação de Roma, uma possível data de uma provável fundação está muito aquém do que a historiografia dos antigos nos diz. Existiu na área que viria a ser Roma uma ocupação contínua desde o século XIV a.C. (Idade do Bronze Médio), mais precisamente instalada no Capitólio. A ocupação também se estendeu primeiramente pelo vale do Fórum, seguindo pelo Palatino, Esquilino e, por fim, o Quirinal (Figura 3). Essas ocupações tiveram um processo de assentamento derivado das exigências de segurança e controle estratégico do território. Porém, a urbs somente tomaria seu contorno com o advento da 1ª Idade do Ferro (séculos X-IX a.C.). Diferentemente da região etrusca onde nasceram centros proto-urbanos gerados por um processo de agrupamento das ocupações chamado sinecismo57, o Lácio tem em seu ventre ocupações proto-urbanas que não precisaram ser fecundadas por novos centros, ao contrário, as ocupações cresceram progressivamente, sem nenhum indício catalisador. Roma observou na 1ª Idade do Ferro o já mencionado assentamento no Palatino. Junto a esse movimento, vemos o vale do Fórum – que era uma necrópole – passar a constituir também a malha habitacional das ocupações ao seu redor (a então necrópole do Fórum foi transferida para o Esquilino). Todavia, a ocupação proto-urbana romana durante meados do século IX e todo o século VIII a.C. adquiriu extensão semelhante aos grandes centros vilanovianos58 da Etrúria. O arqueólogo Filippo Coarelli59 nos explica acerca do tema da formação proto-urbana: é provável que as primeiras tentativas de urbanização tenham coincidido com o incremento da produção agrícola, tornando possível, a partir da acumulação de excedentes, a concentração da população que antes estava esparsa e o início de atividades que ultrapassam o grau da simples subsistência. Não podemos esquecer, entretanto, que, antes desse incremento da produtividade agrícola, 56 A reforma agrária na Roma antiga, p. 73. Do grego, sinoikismós (“morar junto”). 58 A cultura vilanoviana deve seu nome à localidade de Vilanova, próxima a Bolonha, onde foram encontrados os primeiros vestígios de uma cultura material que mais tarde se revelaria como típica de toda a Etrúria. 59 Guida archeologica di Roma, pp. 9ss. 57 Roma era caracterizada pelo pastoreio60, como se pode presumir da existência de grandes bosques, e corroborar esse fato com o número de cultos e personagens mitológicos que denotam a figura do pastor, seu gado e o bosque. O arqueólogo Massimo Pallotino afirma serem os contatos com o Oriente e com a Grécia os responsáveis pela introdução das estruturas de civilização em Roma61. Em meados do século VIII a.C. é fundada a ocupação helênica em Cumas na costa tirrênica, dando início às relações comerciais entre Roma e a primeiras colônias gregas, como demonstra a cerâmica grega do século VIII a.C. descoberta nas últimas décadas no Fórum Boário62. O fato de Cumas ser um empório facilitou, e muito, a “absorção” da cultura grega pelos latinos (e etruscos): além do alfabeto, a arqueologia atesta a importação de tecnologia, na figura dos artesãos, para as cidades que rodeavam o empório (não se importavam artefatos, mas, sim, quem os fabricava). O historiador alemão Frank Kolb diz sobre o contato de culturas e sua influência na materialidade: “[Em Roma] cresceu consideravelmente a importação e a imitação local de cerâmica etrusca e grega. Afora uma classe dominante etrusca, estabeleceram-se em Roma artesãos, comerciantes, construtores e artistas etruscos e possivelmente também alguns gregos. O „bairro etrusco‟ (vicus etruscus), que se estendia desde o Fórum romano até o Fórum Boario, ao pé do Capitólio, era seguramente o centro de produção artesã do assentamento em expansão. Roma tinha a função de mercado com relação a um certo entorno e, ao mesmo tempo, seria já um ponto de apoio do comércio com zonas distantes; o Fórum boário e não o romano era o lugar das transações”.63. Uma fase deveras importante para o desenvolvimento de Roma veio no século VII a.C. sob o reinado de Anco Márcio (640-616 a.C.): o momento em que Roma controlou a passagem para a margem oposta do Tibre. Aproveitando-se da localização afortunada de Roma, Anco Márcio fez erigir sobre o vau do Tibre a Ponte Sublícia. Essa ponte constituiu a ligação entre as duas mais antigas – e contemporâneas – vias da Roma arcaica: a Via Campana e a Via Salária, encarregadas de transportar o sal da foz do Tibre até o território romano (o ponto de encontro dessas duas vias era a Ponte Sublícia, localizada na região do Fórum Boário). A área do Fórum tornou-se adequada para troca de produtos tais como sal, gado e produção agrícola64; além, é claro, de que os contatos entre as diversas etnias renderam aprendizados culturais importantes e recíprocos65. 60 Frank Kolb afirma sobre o pastoreio (La ciudad en la Antigüedad, p. 142): “Com efeito, o solo pobre do Lácio era mais adequado à pasticultura do que para a agricultura, e Roma se estendia sobre colinas em torno de uma profundeza junto ao Tíber, ensandecida pela malária. Ao princípio teve um escasso papel a fácil comunicação com o mar através do Tíber, que destacam Lívio [V, 54] e outros autores modernos”. 61 Origini e Storia Primitiva di Roma, pp. 325-343. 62 Filippo Coarelli, Guida archeologica di Roma, pp. 9ss. 63 La ciudad en la antigüedad, pp. 145-146. 64 O Fórum era, pois, o “empório romano”. 65 Foi na 1ª Idade do Ferro que ocorreram as diferenciações culturais e o surgimento de grupos étnico-lingüisticos na Península Itálica. Esses agrupamentos tinham em sua origem as 16 Contudo, uma parte dos estudiosos da Antiguidade marca no século VI a.C. o período em que Roma se firmou como cidade. Para Géza Alföldy: “O processo evolutivo de Roma como cidade só viria a completar-se no século VI a.C., quando estas comunidades primitivas se organizam em cidadeEstado. É então que Roma se alarga para o sul, para o leste e para o norte do monte Palatino, absorvendo os pequenos núcleos populacionais que aí se encontravam e delimitando-se claramente em relação à regiões circundantes (pomerium)”66. Também Frank Kolb compartilha dessa idéia, ao responder o porquê de Roma ser considerada uma cidade no século VI a.C.: “Sem embargo, a existência de um centro urbano, que compreendia o Foro romano, a Assembléia, o Fórum Boário e o Capitólio, e suas funções de lugar central político-administrativo e econômico de uma região, justificavam a consideração de Roma como pequena cidade a fins do século VI, o mais tardar. (...) As razões político-militares foram também decisivas para o nascimento da cidade de Roma, e precisamente estes fatores determinariam igualmente o crescimento posterior do assentamento junto ao Tíber”67. Ou seja, como foi dito no início deste item, a cidade de Roma não foi “fundada”, ela não teve um “nascimento”, mas, sim, é o resultado de um processo de assentamento que seguiu constante desde, pelo menos, o século XIV a.C. O arqueólogo Paul Zanker em seu ótimo texto “The city as symbol: Rome and the creation of an urban image” investiga as características externas de uma “típica” cidade romana, concentrando-se na análise dos espaços públicos68. Inicialmente, é necessário distinguir os dois agentes influenciadores das mudanças físicas do espaço público: as alterações anônimas e o planejamento estatal. As alterações anônimas são aquelas mudanças proporcionadas de modo individual, independentes umas das outras e do plano geral da cidade; construções de casas, a difusão de habitações comuns num determinado distrito, a adição de tabernas ou outro local arrendável em algumas casas, são alguns exemplos de alterações deste tipo. Já o planejamento estatal é a mudança física refletida na fundação de colônias, na construção de edifícios públicos (por determinadas comunidades e patronos), ruas, estradas e muros69. Antes de centrarmos o foco na “típica” cidade romana, devemos deixar claro que essa tipicidade não partiu da Capital, ou seja, Roma, nas palavras do historiador Martin W. Frederiksen: “A preferência romana pelos projetos que tivessem simetria e seu gosto pela simplicidade diagramática é mais evidente nas novas cidades criadas. Nisso contrastavam diversas homogeneidades próprias de cada grupo (produção, relação social, relação de troca) juntamente com ideologias que expressam a preocupação cada vez maior nos quesitos: segurança e prestígio econômico. Essas diferenciações culturais formarão as grandes estruturas étnicas conhecidas do período histórico: etruscos com sua cultura “vilanoviana”, e os latinos, com sua formação cultural própria (denominada “cultura lacial”). 66 A história social de Roma, p. 18. 67 La ciudad en la antigüedad, p. 147. 68 A análise do espaço privado, ou seja, as residências, será feita mais à frente. 69 Paul Zanker, JRA: 38, p. 25. grandemente com a própria Roma; a capital crescera, cedo demais para que recebesse qualquer planejamento, numa complexa localização de sete colinas e um rio. A maior parte da cidade era um caos de casas altas e raquíticas, bem como ruas tortuosas e estreitas, e somente a grandes penas impôs-se ordem em relação às construções centrais de finalidade política, para recompensar o gosto romano pela simetria. (...) Embora, entretanto, os Imperadores trouxessem muitos melhoramentos e construíssem suntuosos edifícios, a maior parte de Roma continuava a apresentar os agudos problemas de seu crescimento tumultuário”70. Voltando agora a Paul Zanker, o arqueólogo afirma que as cidades romanas tiveram seu típico planejamento urbano calcado, primeiramente, nas coloniae maritimae (“colônias marítimas”) da costa do Lácio, fundadas a partir do século IV a.C.: Ostia, 380 a.C.; Antium, 338 a.C.; Tarracina, 329 a.C.; Minturnae, 296 a.C; Pyrgi, 264 a.C (Figura 4). Essas cidades tinham uma proporção pequena, acomodando cerca de trezentos cidadãos romanos 71. As colônias marítimas prosperaram, embora Cícero, no século I a.C., maldissesse as cidades litorâneas, elogiando o local de fundação de Roma (Da República, II, 3,4): [3] [Cipião disse] “Compreendeu com admirável prudência aquele excelente varão [Rômulo] que os pontos próximos às costas não são mais apropriados para fundar cidades que pretendem alcançar estabilidade e poderio, porque as cidades marítimas estão expostas, não só a freqüentes perigos, mas a desditas e acontecimentos imprevistos. A terra firme denuncia, por meio de mil indícios, a marcha prevista e até as surpresas do inimigo, que se descobre pelo ruído de seus passos; e não é atacada tão rapidamente como se pode supor, sabendo-se por outra parte, quem é o agressor e de onde vem; por mar, pode desembarcar uma esquadra antes que se possa advertir a sua proximidade; sua marcha não denuncia nem sua personalidade, nem sua nação, nem seu objetivo; não se pode, enfim, distinguir com sinal algum se é ou não amiga”. [4] “São também freqüentes, nas cidades marítimas, a mudança e a corrupção dos costumes, pois os idiomas e comércios estranhos não importam unicamente mercadorias e palavras, mas também costumes, que tiram estabilidade às instituições dessas cidades”. Zanker aponta três principais características que diferenciam as cidades romanas das cidades helênicas (que se equiparam apenas no traçado axial-simétrico das ruas)72, e que, segundo ele: “Este princípio básico do planejamento de cidades seria repetido nas fundações tardias, com muitas variações, mas sempre aderindo rigorosamente a mesma idéia básica”73. ▪ A cidade não apenas se encontra ao longo das estradas, como essas estradas formam o seu eixo “Cidades e Habitações”, in: J.P.V.D. Balsdon, O mundo romano, pp. 152-153. 71 Como dito, os cidadãos eram os homens maiores de idade, logo, acrescentando-se o número de esposas, filhos e escravos, o número de habitantes deveria ficar em torno de mil. 72 Embora nem todas as cidades gregas tivessem traçado axialsimétrico. 73 Paul Zanker, JRA: 38, p. 27. 70 17 principal74, seja o cardo75, seja o decumanus76. As vias – tão distintas por suas qualidades e durabilidade – foram, ao longo da história da Roma Antiga, comissionadas primeiro pelo Senado e, mais tarde, pelo imperador. As estradas, além de deixarem visível um senso de segurança e interligarem o mundo romano, eram também, a concretização da legitimação romana sobre as terras conquistadas pelo exército, como diz Paul Zanker: “Elas [as estradas] eram antes de tudo um símbolo da conquista e organização de um território recentemente ganho. Sua estrita linearidade, estendendo-se para o horizonte e parecendo conter as irregularidades de uma terra natural com um grande gesto de subjugação, firmou o caráter militar da nova rede de estradas”77. Ao longo das vias havia os marcos – pedras que lembravam ao viajante a todo instante a distância de Roma e a distância entre as cidades; os santuários – com as frentes voltadas para a estrada, a fim de o viajante impressionar-se com a arquitetura mesmo à distância; as tumbas monumentais – também voltadas ao viajante, que refletiam as particularidades sociais e econômicas de quem mandava construir; as uillae – construídas às margens das cidades, antes ou depois dos muros78 (as melhores evidências arqueológicas situam-se em Pompéia)79. Por fim, Zanker aponta os três fenômenos que marcavam uma cidade na República Tardia: “novos grandes edifícios públicos nas cidades da Itália central, monumentos funerários sobre grandes estradas e vilas no topo de cidade, de novo, preferencialmente, na direção das estradas”80. ▪ A estrada principal atravessa a área do Capitólio, situado na interseção do cardo com o decumanus (Figura 7). Essa interseção forma a região onde está o principal templo, o Capitolium, e o local de encontro dos moradores da cidade para a discussão política e econômica, o Forum. A subordinação desse espaço ao templo é atestada pelo fato de o Capitólio ser erigido sobre um podium (“pódio”), ficando acima das demais construções na região. Paul Zanker afirma ser o complexo Forum-Capitolium uma especificidade romana: “Esta ligação próxima, ou interligação, do espaço sagrado e político é indubitavelmente um conceito especificamente romano, expressando uma noção ideológica de importância central. Precisamos somente relembrar que a Cúria foi inaugurada como um templum (Varrão, apud, Gell. 14.7.7) e que o senado costumava se reunir em uma variedade de templos”81. A maioria das cidades romanas são imediatamente reconhecidas graças ao complexo Fórum-Capitólio situado no centro da cidade. 74 Na Figura 5 há o exemplo de uma estrada que passa pelas cidades. 75 Eixo de sentido Norte-Sul. 76 Eixo de sentido Leste-Oeste. 77 Paul Zanker, Op. cit., p. 29. 78 Os muros, durante o Principado, passaram a ser custeados pela família imperial, que ornava esse tipo de construção com relevos narrativos das principais conquistas da família. 79 Paul Zanker, Op. cit., pp. 29-32. Para o exemplo de uillae construídas próximas aos muros da cidade, ver Figura 6. 80 Paul Zanker, Op. cit., p. 30. 81 Paul Zanker, JRA: 38, p. 33. ▪ O local de encontro da comunidade situa-se em frente ao Capitólio. Além do complexo já mencionado, outros dois importantes edifícios marcavam a vida pública dos romanos: a Cúria, espaço de encontro e discussão das ordines (“ordens”) – que, com a ascensão o Principado, perdeu sua importância política, ocupando um local anexo atrás do pórtico do Fórum ou estando integrado às basílicas; e a Basílica, um edifício que se tornou extremamente marcante na urbanização romana a partir do século II a.C., sendo um local de negociações políticas e comerciais82. Embora não tão suntuosos, os horrea (“armazéns de grãos”) também datam do século II a.C., em decorrência direta da Segunda Guerra Púnica e as leis dos Gracos, e estão principalmente localizados nas cidades portuárias, que recebiam o abastecimento das províncias83. Afora as três características das “típicas” cidades fundadas por romanos, durante o Principado (a partir de 27 a.C.) houve um incremento dos edifícios públicos de lazer por todo o mundo romano, entre os mais destacados estão: teatros, anfiteatros e banhos. Os (anfi)teatros tiveram uma grande difusão devido às técnicas utilizadas pelos engenheiros na construção de arcos e abóbadas, e representavam também a demarcação social existente em Roma, como nos explica Zanker: “O surgimento da arena como local de significado social e político também reflete numa necessidade elementar na sociedade romana. Estudos recentes têm enfatizado o papel do anfiteatro na socialização dos romanos da velha República e o Principado dentro do novo mundo do império e monarquia. Anfiteatros eram lugares onde a população inteira de uma cidade, incluindo escravos, mulheres e estrangeiros, vinham juntos, e , como no teatro, cada um recebia seu lugar marcado: um microcosmo da sua extensa sociedade e sua dinâmica social. Enquanto entretidos, as pessoas estavam inconscientemente se tornando admiradoras de tudo imbuído pela palavra uirtus: coragem, iniciativa, falta de medo diante da morte, e mais. Ao mesmo tempo, pela sua presença em tamanho número e na sua unidade de exultação no destrinchar dos inimigos do estado, a audiência participava na „restauração da ordem‟” 84. Os banhos, a exemplo dos (anfi)teatros, tiveram uma importância significativa na cidade imperial, sendo financiados, a maioria das vezes, pelos patronos, e representando para os habitantes da cidade uma significativa qualidade da vida urbana85. O historiador C.R. Whittaker escreveu 82 Ibidem, p. 36. Ainda acerca das conseqüências da Segunda Guerra Púnica, Frank Kolb afirma (La ciudad en la antigüedad, p. 156): “Um historiador estaria disposto a concluir das fontes que a crise instaurada com o programa de reforma dos Gracos foi, sobretudo, uma crise da cidade de Roma: a carência de atividade construtora levou a uma considerável falta de ocupação. Contudo, um arqueólogo observa uma padronização do material de construção no século II e deduz disso, com razão, um considerável aumento da atividade construtora, que se financiou à custa das províncias. É evidente que desde o século II se pavimentam as ruas na cidade; temos notícia disto, pela primeira vez, para o ano 174 [a.C.]”. 84 Paul Zanker, JRA: 38, p. 38. 85 Também Lewis Mumford, sobre os banhos (A cidade na história, p. 249): “O banho, tal como era conhecido por Cipião, o Africano, era um tanque de água num lugar abrigado, onde o 83 18 sobre a insalubridade dos banhos e banheiros em Roma: “Os banhos que ricos e pobres costumavam freqüentar deviam propagar doenças terríveis, que não atendiam ao estatuto social ou à riqueza pessoal. As pessoas da época não pensavam, naturalmente, do mesmo modo. Os ricos podiam sempre dispor do seu banho privado e de água depurada (Séneca, Cartas, 86, 11). Os menos pobres podiam isolar-se dos mais pobres, que estavam doentes, e das prostitutas, utilizando os banhos em horários reservados (Marcial, 3, 93), e o preço módico das entradas conseguia manter afastados os deserdados. Os ricos podiam extrair água dos aquedutos para seu consumo privado, enquanto o pobre habitante de uma insula tinha de ir buscar água ao lacus, as fontes públicas, que podiam facilmente inquinar-se. Uma domus rica podia ter as suas latrinas, mas os pobres tinham de pagar para utilizar as latrinas públicas. Todavia, também se serviam de bacios e de outros recipientes, que eram colocados nas esquinas das ruas à disposição de todos. Não há dúvida de que os mais miseráveis deixavam os seus dejectos onde podiam, já que os excrementos de muitos eram lançados directamente para as ruas e os recipientes para as urinas se quebravam (Marcial, 6, 93). Nada prova que as casas, mesmo as que pertenciam aos ricos, estivessem ligadas às fossas principais, as cloacae. Assim, em muitos aspectos, os ricos corriam tanto risco de infecção como os pobres. Mas quando – como acontecia amiúde – grassavam epidemias ou pandemias, os ricos tinham duas vantagens: em primeiro lugar, dispunham de mais comida e por isso eram mais resistentes às doenças; em segundo lugar, podiam evitar o contágio refugiando-se nas suas casas de campo. Em 189 d.C., enquanto duas mil pessoas morriam diariamente em Roma – trespassadas por criminosos com agulhas envenenadas, como se julgava (tratar-se-ia de malária?) – o imperador e a sua corte residiam fora da cidade, na casa de Laurentum”86. É interessante notar que, contrastando com o complexo Fórum-Capitólio, essas enormes construções públicas não possuíam lugar fixo para serem instaladas. Tudo dependia do valor que o patrono iria expender e, principalmente, do espaço disponível para a construção do edifício e das necessidades locais onde seria erigido; por isso, é muito comum encontrar banhos, teatros e anfiteatros afastados do centro da cidade e também, algumas vezes, mesmo fora dos muros da cidade (Figuras 7 e 8). Porém, devemos lembrar que a construção de edifícios em locais aleatórios é reflexo do fato de esses ambientes não existirem quando da fundação da cidade. fazendeiro molhado de suor ia limpar-se. Sêneca evoca com saudade aquele momento, antes que o banho de sol e o amaciamento geral da carne se tornassem elegantes. Mas, já no século II a.C., o hábito de ir aos banhos públicos estava implantado em Roma; e, em 33 a.C., Agripa introduziu banhos públicos gratuitos, na forma pela qual essa instituição acabaria por tomar: um vasto recinto fechado, capaz de conter grande quantidade de pessoas, um salão monumental contíguo a outro, com banhos quentes, banhos tépidos, banhos frios, salas para massagens e salas para passar tempo e dividir os alimentos, anexo aos ginásios e campos de esportes, para servir àqueles que procuravam exercícios ativos, e também bibliotecas, para os mais reflexivos ou mais indolentes”. 86 “O pobre”, in: Andrea Giardina, O homem romano, pp. 234235. Auxiliando no trabalho arqueológico, temos as fontes antigas, que são ricas ao fornecer dados sobre os aspectos físicos da cidade de Roma, tendo-se em conta os agentes modificadores expostos por Paul Zanker: alterações anônimas e o planejamento estatal. Entre elas, podemos citar a Vida de Caio Graco escrita por Plutarco, relatando a expansão das vias, sua pavimentação e a colocação dos marcos no século II a.C.: [7] [Caio Graco] Empenhou-se especialmente na abertura de estradas87, tendo sempre em vista a utilidade, a funcionalidade e a beleza. Fê-las todas retas e pavimentadas com pedras polidas, solidamente implantadas em areia. Mandou atulhar ou atravessar de pontes as depressões formadas por ravinas ou torrentes, e obteve assim uma altura igual e paralela dos dois lados, de forma que a obra, perfeitamente equilibrada, apresentava bonito aspecto por todos os ângulos. Além disso, mediu as estradas por milhas (a milha equivale a mais ou menos oito estádios) e erigiu colunas de pedra indicando as distâncias. Também mandou cravar dos dois lados pedras menos afastadas umas das outras, para permitir que os cavaleiros montassem mais comodamente, sem necessidade de escudeiro. Os excertos a seguir, retirados de Suetônio, corroboram o que acima já foi dito: a influência do imperador e de patronos nas construções públicas das cidades visando realizar os intentos na política. Eis as realizações urbanas de Augusto, princeps (“primeiro”) do Senado, que governou de 31 a.C. a 14 d.C.: [28] A Cidade, do ponto de vista ornamental, não correspondia, em absoluto, à majestade do Império e, além disso, estava exposta às inundações e aos incêndios. Tornou-a tão bela que se pôde envaidecer, justamente, de ter deixado 88 uma cidade de mármore onde encontrara uma de tijolos . 87 Lembremos que uma das leis de Caio Graco fez instituir a distribuição de grãos à plebe urbana a preço baixo. Paralelamente a esse fato, Roma cada vez mais recebia tributos em forma de alimentos de suas províncias recém-conquistadas. Tudo isso levou ao imprescindível melhoramento das vias de transporte terrestre, embora não tenha resolvido o problema de transporte definitivamente, como aponta o historiador Moses I. Finley (A economia antiga, p. 177): “A acumulação e a especulação desempenharam o seu papel, sem dúvida, mas o frequente fenómeno das fomes, quando havia abundância nas proximidades, não se pode atribuir apenas à cupidez [já que as vias e os meios de transporte eram precários]”. 88 A “cidade de mármore” referida no trecho restringe-se aos monumentos públicos. Roma contrastava sua beleza marmórea com ruas sujas e depósitos de lixos em quaisquer lugares. Sobre a insalubridade romana, as palavras ácidas de Lewis Mumford (A cidade na história, p. 238): “Embora a massa da população pudesse, durante o dia, freqüentar, por pequena taxa, as instalações públicas da vizinhança, depositavam seus dejetos domésticos em buracos cobertos ao pé das escalas de suas habitações apinhadas, de onde eram periodicamente removidos pelos estercoreiros e rapinantes. Nem mesmo a remoção noturna pontual haveria de reduzir muito o mau odor que deveria impregnar tais edifícios. (A urina, recolhida em vasos especiais, era empregada, pelos tecelões no preparo de tecidos.) Em contraste com a remoção de água, aquele recolhimento de esterco tinha a vantagem de vivificar o solo das fazendas próximas com um útil composto nitrogenado, pois, então como agora, as privadas de descarga ao mesmo tempo desperdiçavam fertilizantes em potencial e poluíam os rios. Contudo, a carga de excrementos daquela vasta população de cortiço deve ter sido 19 [30] Dividiu o perímetro da Cidade em distritos e bairros. Estabeleceu que os distritos seriam administrados por magistrados anuais, por meio de sorteio, e os bairros por inspetores escolhidos entre a população local. Criou postos e sentinelas noturnas contra os incêndios. Para evitar as inundações alargou e dragou o leito do Tibre, que desde muito estava obstruído pelos resíduos e estreitado pelo desabamento de edifícios. Procurando facilitar o acesso à Cidade por todos os lados, encarregou-se de cortar a Via Flamínia até Arimino e entregar as outras a cidadãos enobrecidos por triunfos, a fim de que as nivelassem com o dinheiro das suas presas de guerra. Reconstruiu edifícios sagrados arruinados pela velhice ou consumidos pelo fogo. Enriqueceu-os, da mesma forma que outros, com caras oferendas. Assim, de uma só vez, mandou levar ao santuário de Júpiter Capitolino dezesseis mil libras de ouro e pedras preciosas no valor de cinqüenta milhões de sestércios. lei de Júlio César sobre a proibição do tráfego, durante o dia, dos veículos que traziam carregamentos comerciais (tornando a cidade barulhenta à noite); menciona as ruas da cidade – que mal comportavam a passagem de um carro, obstruindo, muitas vezes, a via nos dois sentidos, quando não disputavam espaço com as liteiras dos nobres; também nos dá idéia de como era o comércio nas ruas, com vendedores passando de um lado para o outro carregando madeira ou vasos com azeite, tentando se manter em pé no chão enlameado: De sono a falta aqui mata os doentes, Indigestões causando tais moléstias, Pois não digere o estômago inflamado. Das estalagens nossas, foge o sono: Cara uma alcova retirada custa Das moléstias, escuta agora as causas. Dos carros o motim, quando não podem À vontade virar n'alguma esquina; A de arrieiros gritaria enorme, Despertaria um Druso, e as Focas mesmo; Se preciso é sair, topa-se um rico, Que na liteira, sobranceiro ao Povo, Que passagem lhe dá, súbito corre, De Liburnos escravos sobre os ombros: Lê de caminho, escreve, e dorme dentro, A liteira cerrada o sono chama, E sentado anda mais, que a pé andamos. Do Povo a onda nos suspende os passos; Pelas costas a turba nos empurra. Cotovelada de um, bordoada de outro; Com a tábua a cabeça outro me fere; De azeite com a talha este me suja; Cheias de lama vejo as pernas minhas, Do sapato uma tacha de um soldado, Com dores mil num dedo se me encrava. [37] Para que um maior número de cidadãos pudesse tomar parte na administração do Estado, imaginou a criação de novos cargos: a curadoria dos monumentos públicos, das estradas, das águas, do leito do Tibre e da distribuição do trigo ao povo; a prefeitura da Cidade; um triunvirato para a eleição do Senado e outro para quando fosse necessária a revista dos cavaleiros. Nomeou censores que havia muito tempo não eram nomeados. Aumentou o número de pretores. [39] Organizou o recenseamento do povo por bairros, e para que os plebeus não se afastassem dos seus negócios com a distribuição de trigo, decidiu que o fornecimento seria feito em quatro partes, a cada três meses. Ao ver, porém, que o povo clamava pelo antigo costume, consentiu em restabelecer as distribuições mensais para cada indivíduo. Ou nas palavras do próprio Augusto (Res Gestae, 20): Mandei restaurar o Capitólio e o teatro de Pompeu com ingente despesa e sem que fosse gravado em lugar algum o meu nome. Mandei consertar os aquedutos, em muitas partes desmoronados, e redobrei a carga da água Marcia, fazendo entrar no seu curso uma nova fonte. Mandei completar o foro Júlio e a basílica entre o templo de Cástor e o de Saturno, obras iniciadas e quase completadas por meu pai [Júlio César]; e quando esta basílica foi destruída por um incêndio mandei construí-la novamente sobre um terreno mais amplo, em nome dos meus filhos; e dispus que, se durante a minha vida não tivesse sido acabada, fosse completada pelos meus herdeiros [14 a.C.]. Quando fui cônsul pela sexta vez [29 a.C.], mandei restaurar oitenta e dois templos dos deuses em Roma por vontade do senado, não descuidando de algum que naquele tempo precisasse de reparo. Durante o meu sétimo consulado [27 a.C.], mandei restaurar a Via Flaminia, da cidade até Rímini e todas as pontes, salvo a Mílvia e a Minúcia. Contudo, as fontes mais críticas do modo de vida, costumes e cotidiano público, encontram-se nas obras dos poetas satíricos dos séculos I-II d.C. Juvenal (55-138 d.C.) é um dos melhores exemplos, nesse sentido. O que se segue é um típico dia numa conturbada Roma, onde os barulhos e as correrias pelas ruas estreitas atormentam o autor (Sátiras, III, 319333). O excerto é significativo: aflora a lembrança da Para terminar o assunto sobre a cidade de Roma, cabem algumas palavras sobre as cifras populacionais, ou melhor, os dados de que dispomos para enumerar essa população. Para tanto, Frank Kolb diz que são três categorias de dados89: ▪ A quantidade dos que tinham direito a receber grãos a baixo preço ou gratuitamente. Os cereais eram distribuídos apenas para os cidadãos – homens com mais de dez anos de idade. O número dos beneficiados variou no tempo: Júlio César reduziu o número de 320.000 para 150.000 (Suetônio, César, 41); em 44 a.C., Augusto distribuiu donativos a 250.00090 e, no ano 8 d.C., a pouco mais de 200.000. Kolb fixa a cifra média em 250.000 cidadãos o que, enumerando-se também mulheres, filhos, escravos, soldados e estrangeiros, deveria ficar em torno de 700.000 habitantes. ▪ A superfície da cidade. Os muros construídos pelo imperador Aureliano entre 271 e 282 d.C. abrangiam 1.373 ha. (13,73 Km²), que, depois de excetuar-se o espaço para os edifícios públicos, poderia abrigar cerca de 1.000.000 de pessoas 91. 89 maior do que podia suportar o campo vizinho, pois há registros de fossas abertas e valas de detritos em bairros residenciais, que acabaram sendo cobertas, embora não removidas, numa época posterior”. La ciudad en la antigüedad, p. 164. Augusto, Res Gestae, 15. 91 Segundo Frank Kolb, se levarmos em conta que a densidade da população fosse a mesma encontrada em Roma no final do século XIX, ou seja, 800 pessoas por hectare. 90 20 ▪ O número de moradias que constam nos Regionários da Antiguidade Tardia: Curiosum e Notitia, ambos compilados no século IV d.C. Essas listas citam 1.800 domus e 44.200 ou 46.602 insulae92, assim sendo, o número de habitantes de Roma situa-se entre 600.000 a 1.000.000 de pessoas. 92 Domus: casa única; insula: bloco de casas (apartamentos). Esses termos serão discutidos e analisados mais à frente. 21 Parte II A) A Plebe “A propriedade não é uma condição necessária para se ser camponês: a par dos camponeses livres, que cultivam a sua própria terra, existem grupos muito consistentes de indivíduos que trabalham terras pertencentes a outros, a quem estão ligados por relações mais ou menos estáveis, ou a quem emprestam eventualmente a sua força de trabalho”93. O historiador Jerzy Kolendo continua sua exposição mencionando a terminologia romana para “camponês”: o termo fundamental era rusticus (derivado de rus – “campo”), porém também podia ser utilizado como conotação de “simples”, “modesto”, e até mesmo no sentido de “grosseiro”, “incivilizado”; todavia, existiam mais dois termos: agricola (“agricultor”), que designa o camponês que trabalha a sua parcela de terra e o rico proprietário; e colonus (“colono”), que, além de ser sinônimo de agricola, aplica-se ao pequeno agricultor, ao habitante de uma colônia que recebe terras para cultivar, e ao camponês arrendatário94. Ou seja, os três termos diferenciavam-se apenas no contexto em que eram empregados, pois todos significavam “lavrador”, “cultivador”95. Esse grupo de camponeses, homens livres, não pertencentes à ordem senatorial ou à ordem eqüestre, formava a plebs rustica (“plebe rural”). Como foi visto na Parte I deste trabalho, os embates político-militares internos de Roma tiveram como causa comum, ao menos desde o século IV a.C., a distribuição/possessão das terras de caráter público (ager publicus) com vistas a aumentar o número de cidadãos aptos a serem recrutados pelo exército. O ápice da questão agrária ocorreu no século II a.C. sob o nome dos irmãos Graco. Contudo, a aristocracia logo secou as nódoas de sangue deixadas pelos tribunos da plebe, e interferiu nas leis em voga, abolindo o vínculo fundamental da inalienabilidade dos lotes de terras entregues até então. A partir do século I a.C., as reformas agrárias tiveram um caráter diferente, segundo o autor acima citado: “Visavam entregar terras aos veteranos, na medida em que a maioria dos soldados provinha das camadas mais pobres da população. Essas entregas tinham mesmo por objectivo garantir a sobrevivência dos ex-soldados depois de terminado o serviço militar: constituíam uma espécie de reforma” 96. Não foi por mera coincidência que as principais guerras civis de Roma ocorreram nesse período: o legionário passa a “O camponês”, in: Andrea Giardina (dir.), O homem romano, p. 169. 94 Os contratos de arrendamento eram, em geral, de cinco anos, mas se prolongavam na maioria dos casos, beneficiando, assim, colonos e proprietários – que recebiam o pagamento pelo arrendamento da terra de duas formas principais: dinheiro (pago anualmente) e em espécie (uma parte da colheita). 95 Havia também um outro tipo de camponês, o assalariado. Era o camponês mais pobre que não conseguia sobreviver apenas com o cultivo de sua terra, passando, então, a ser empregado em massa com outros assalariados durante as épocas de maior produção agrícola. Esses assalariados formavam grupos dirigidos por mancipes (“empresários”, “arrematadores”). 96 “O camponês”, in: Andrea Giardina (dir.), O homem romano, p. 175. 93 apoiar seu general até o fim (ou até que o outro general ofereça mais garantias), acreditando encontrar nele uma chance de melhoria de vida depois que se afastasse dos combates. Sob os consulados desempenhados por Caio Mário (107, 104-100 a.C.), o exército romano passou a ser recrutado, também, entre os que nada possuíam além da própria força de trabalho, os que não tinham meios de se armamentar, ou seja, os proletários. Como podemos observar nos dois excertos abaixo, escritos por Salústio (Guerra de Jugurta), quando Mário foi encarregado de comandar o exército na África, no lugar de Metelo, contra o rei Jugurta: [84] Convencera, à força de encômios, veteranos a partirem consigo. O Senado, ainda que lhe fizesse oposição, não ousava negar-lhe qualquer requisição. Ao contrário, decretara, de bom grado, uma força suplementar, pois se considerava que a plebe não desejava servir o exército. Assim, Mário perderia o que necessitava para a guerra ou então o favor do povo. Esta esperança, contudo, frustrou-se, pois uma grande vontade de acompanhar Mário tomara conta da maioria. Punham-se a pensar que ficariam ricos com os despojos da guerra, que voltariam para casa vitoriosos e coisas do gênero. Mário excitava-os muito com sua eloqüência. Assim, depois que viu decretado o que desejava, querendo alistar os soldados, convocou uma assembléia do povo, para encorajá-los e, ao mesmo tempo, criticar a nobreza, como era de seu costume. [86] Tendo feito tal discurso, Mário percebeu que o ânimo da plebe estava fortalecido e de imediato carregou os navios de mantimentos, com o soldo, armas e outras coisas úteis. Ordenou a partida do legado A. Mânlio com a frota. No meio tempo ele próprio alistou os soldados, não segundo o antigo costume, nem pelas ordens, mas conforme o desejo de cada um, em sua maioria proletários. Esta sua atitude atribuída por alguns à falta de homens aptos, por outros, à ambição do cônsul, já que era apoiado e bem quisto pelos proletários e para quem busca o poder, o maior apoio vem de quem nada possui pois, como nada têm, nada estimam e tudo lhes parece honesto quando envolve dinheiro. Mário partiu para a África com um número maior de soldados do que lhe fora decretado e em poucos dias chegou à Útica. Isso, no entanto, não quer dizer que os soldados fossem, doravante, necessariamente urbanos; como dissemos acima, os que trocavam o trabalho por dinheiro também pertenciam à plebe rural. Porém, seria difícil imaginarmos que não houvesse desentendimentos entre os recrutados, mesmo levando em consideração a rígida disciplina nos acampamentos romanos. A plebe rural e a plebe urbana raras vezes se uniram por algo em comum, no mais, as rixas entre essas camadas tiveram como plano de fundo a questão política: ora favorecendo os camponeses, ora beneficiando os urbanos. Um exemplo desses desentendimentos, que podiam terminar em violência, ocorreu em meados do ano 100 a.C., quando o tribuno da plebe Lúcio Apuleio Saturnino, amigo de Mário, (...) propôs uma lei para que fosse repartido todo o território tomado dos címbrios, uma tribo celta, no país que os romanos chamavam agora de Gália e que Mário, depois de expulsá-los recentemente, havia incorporado aos romanos como não pertencente já aos gauleses. Propôs-se, ademais, 22 que se o povo ratificasse a lei, o Senado prestaria juramento de obediência dentro do prazo de cinco dias, ou que aquele que não jurasse fosse expulso do Senado e pagasse ao povo uma multa de vinte talentos. Deste modo pretendiam se vingar daqueles que se opusessem à lei e de Metelo, que, pela sua arrogância, não iria aquiescer ao juramento. Desta natureza era a lei. Apuleio ficou o dia para a sua votação e enviou emissários aos que estavam em campo, nos quais precisamente depositava maior confiança porque haviam servido às ordens de Mário. Em consideração, como na lei saíam ganhando os itálicos, a plebe urbana estava 97 descontente. Aqui vemos três temáticas importantes. A primeira, diz respeito à expropriação de terras na Gália; a tomada das propriedades gerava nas conquistas romanas o mesmo problema que permeava Roma: a proletarização do campesinato, e a migração de uma grande parte deste para os centros urbanos. A segunda temática é a que foi analisada quando mencionamos as propostas de leis por Tibério e Caio Graco, ou seja, buscar nas tribos os seus partidários e fazer com que votassem favoravelmente nos comícios (nesse caso, Saturnino apela às tribos rurais, mais numerosas, embora, obviamente, mais distantes do local de votação). A terceira corrobora o que foi falado sobre a influência dos legionários veteranos: Apuleio busca sustentação naqueles que serviram sob ordens do general Mário. O apoio dos veteranos deve ter preocupado deveras a ala conservadora do Senado (os optimates) no início, pois o governo romano teve de, rapidamente, se adaptar a essa nova realidade, apoiando, por sua parte, no século I a.C., os generais conservadores em detrimentos dos generais populares. Continuando com a votação da lei proposta por Saturnino, a disputa política acabou em pancadaria pública, segundo Apiano: [30] No dia da votação se produziu um distúrbio, já que todos aqueles tribunos que tratavam de se opor à lei, ao ser objeto de violência por parte de Apuleio, abandonavam o tribunal. A plebe da cidade gritou que se havia ouvido um estrondo na Assembléia – caso no qual não estaria permitido aos romanos tomar nenhuma decisão – mas como, inclusive nesta circunstância, os sequazes de Apuleio mantinham a sua coação, os habitantes da cidade apertaram as suas roupas, empunharam os paus que encontraram à mão e dispersaram a plebe camponesa. Sem embargo, estes últimos, convocados de novo por Apuleio, atacaram, a seu turno, com porretes aos plebeus da cidade e, depois de subjugá-los, aprovaram a lei. Após a discussão sobre o juramento da lei, Mário convenceu todos os senadores a jurarem, exceto Metelo, que teve apoio dos urbanos. [31] A cólera da plebe urbana era terrível e escoltavam continuamente Metelo, levando punhaladas, mas este, depois de lhes agradecer e louvar a sua intenção, disse que não permitiria que por sua causa sobreviesse perigo algum à sua pátria. Dito isto, foi embora discretamente da cidade. Assim sucedeu que o decreto de Apuleio foi ratificado e Mário proclamou as suas cláusulas. Metelo foi desterrado para Rodes, e a plebe urbana encontrou nas eleições para cônsules um meio de coibir as ações de Saturnino. Apresentaram-se naquele ano Marco 97 Apiano, Guerras Civis, 29. Antônio (o orador, não o triunviro), apoiado pelos urbanos, S. Gláucia e C. Memmio. Este candidato, também apoiado pela plebe urbana, foi assassinado à vista de todos por homens a mando de S. Gláucia e Saturnino no dia da eleição. [32] A Assembléia se dissolveu presa do medo, pois já não havia nem leis, nem tribunais, nem o menor sentido de pudor. O povo, no dia seguinte, acudiu a se reunir, repleto de cólera, com a intenção de matar Apuleio. Mas este, depois de reunir uma massa de gente oriunda do campo, apoderou-se do Capitólio junto a Gláucia e o qüestor Caio Saufeio. O Senado decretou imediatamente outro senatus-consultum ultimum (usado já contra Caio Graco), declarando Saturnino e seus partidários inimigos públicos, dando poder a Mário para executálos. Caio Mário, cônsul ainda, conseguiu aprisionar seu colega dentro da Cúria, mas a plebe urbana fez valer o decreto do Senado e, retirando e atirando as telhas do edifício, matou Saturnino e seus homens. Pouco depois da morte de Lúcio Apuleio Saturnino, Roma enfrentou sua maior guerra desde as batalhas com os cartagineses: de 91 a 89 a.C. a Península Itálica combateu Roma, na chamada Guerra Social. Um grande número de socii (“aliados”, “sócios”) itálicos, inflamados pelo tribuno da plebe Lívio Druso a desejarem o direito de cidadania romana, e aguçados devido ao assassínio do tribuno, tomaram armas em mãos contra os romanos. Nas palavras de Pedro Paulo Funari: “A extensão da cidadania romana para as comunidades itálicas era uma demanda corrente no segundo século a.C. e, como resultado, eclodiu uma revolta armada dos itálicos contra os dominadores pela cidadania. Druso, um nobre romano partidário dos populares, propôs, em 92 a.C., que a cidadania fosse concedida a todos os itálicos. Houve oposição de diversos setores, a começar por algumas das próprias elites itálicas, como a etrusca, que tinham já a cidadania romana e que não estavam interessadas que camponeses e artesãos obtivessem iguais direitos. Druso, desaprovado pelo Senado, foi assassinado, o que desencadeou a guerra entre os aliados itálicos de Roma contra a República romana, em defesa dos direitos de cidadania e da manutenção dos costumes tradicionais de cada comunidade itálica. Ao final do conflito, em 89 a.C., todos os insurgentes que se rendessem podiam obter a cidadania romana, o que significou um grande aumento do número de cidadãos romanos, agora todos os homens livres na Península Itálica”98. Vimos, pelos exemplos citados neste item, que a plebe urbana e a plebe rural estavam, ambas, sujeitas à política romana, e que os interesses particulares de cada segmento foram o suficiente para que não existisse uma união por causa comum – entenda-se, por “causa comum”, o enfraquecimento do poder aristocrático (pois, é óbvio, as diferenças entre a vida no campo e na cidade eram o bastante para que os desejos fossem antagônicos). 98 “A cidadania entre os romanos”, in: Jaime & Carla Pinsky (org.), História da cidadania, p. 61. 23 A seguir, adentraremos a questão da composição heterogênica da plebs (em particular, a urbana). B) Plebs Urbana: livres e libertos (e escravos). Os parênteses na palavra “escravos” denotam a dificuldade que é – para o historiador da Antigüidade mais atento – tentar, ao mesmo tempo, separar e aproximar os escravos de libertos e de livres. Existem dois coletivos para “população romana” que devem ser aqui mencionados, de acordo com as idéias de Nicholas Purcell99: o primeiro, a plebs urbana, designa um subconjunto da população urbana, compreendendo os cidadãos romanos residentes na cidade que não pertencem à ordem senatorial ou eqüestre, excetuandose os escravos e os estrangeiros (peregrini); o segundo, populus Romanus, é o conjunto de todos os cidadãos romanos (plebeus, cavaleiros e senadores). A barreira entre cidadãos e não cidadãos, neste caso, entre plebeus urbanos e o resto da população, era tênue e constantemente ultrapassada por ambas as categorias: o homem livre convivia com um grande número de escravos manumissos e uma parcela de estrangeiros que conseguiam privilégios frente às ordens; mas esse homem livre também podia, de uma hora para outra, ver-se na condição de estrangeiro quando viajasse para outras cidades (no caso de não possuir cidadania romana)100 ou quando, numa guerra, caísse presa dos inimigos, sendo vendido como escravo. Outra característica dessa delicada barreira entre cidadãos e não cidadãos encontrava-se calcada na distribuição geográfica das pessoas pela cidade: embora houvesse determinados “bairros de ricos” e “bairros de pobres”, com o crescimento da cidade e seu planejamento adaptado às circunstâncias reais – principalmente em fins da República –, as fronteiras existentes entre as construções de moradias de uns e de outros diminuiu drasticamente: um liberto, por exemplo, poderia morar e trabalhar em uma taberna instalada no piso superior de uma grande casa, por vezes, bastante luxuosa, a domus. Assim, podemos concordar com o que diz Nicholas Purcell: “Os problemas de Roma eram os problemas do sucesso” 101. Entre as atividades, ofícios exercidos pela plebe urbana (homens e mulheres), pelos libertos e também pelos escravos urbanos, encontram-se os seguintes, baseados no estudo das inscrições parietais e nas fontes de época: argenteiros, artesãos de couro, artesãos de esteiras, artesãos fabricantes de armas, artesãos de mármore, carpinteiros, ensacadores, escultores, fiandeiras, lapidadores, lavradores, oleiros, tecelãs, tintureiros, sapateiros, padeiros, servidores de bebidas, taberneiros (as), vendedores de cebola, entre outros102. A venda de produtos manufaturados ou alimentos foi a “The city of Rome and the plebs urbana in the late Republic”, in: C.A.H., vol. 9, p. 640. 100 Tratando-se, é claro, de um itálico livre antes da concessão dos direitos no fim da Guerra Social. 101 Op. cit., p. 647. 102 Pedro Paulo Funari, A vida cotidiana na Roma antiga, pp. 81-82. 99 ocupação de uma parte significativa dos que habitavam as cidades romanas. A circulação de mercadorias pelo mundo romano foi tamanha, que o historiador Nicholas Purcell denomina o dinamismo da orla do Mediterrâneo a partir do século II a.C. de “taberna-world”103. Essas tabernas eram lojas de tamanhos variados104, geralmente alugadas. As tabernas estavam intimamente ligadas com a questão dos alimentos, e dependentes do trabalho no campo: “Economicamente, é claro, a proeminência da taberna necessitava somente significar que uma grande proporção da população (e incluímos mulheres tais como homens neste estado; alguns collegia de Minturnae são de mulheres) estavam envolvidos na redistribuição de produtos de atividades primárias, abaixo de toda a agricultura” 105. A difusão das tabernas pós-Segunda Guerra Púnica foi paralela a todos os problemas de ordem agrária a que nos referimos anteriormente, o que nos leva à constatação de que, embora muitos pequenos proprietários tenham perdido suas terras e migrado para a cidade, a produção agrícola romana não decaiu, tendo, até mesmo, sofrido um aumento por causa da demanda – proveniente desses urbanos – por alimentos106. Houve mais necessidade de trigo para a feitura de pães e, conseqüentemente, também foi preciso expandir a vinicultura ao redor das cidades para dar conta do vinho bebido pela população; essa necessidade foi responsável por gerar trabalho para muitos camponeses assalariados, a quem já nos referimos no item A desta segunda parte. Sobre os efeitos das tabernas na agricultura (e no cotidiano da população urbana), Purcell diz que: “a taberna era a unidade constituinte de uma nova agricultura, não somente de uma nova revendedora e de uma rede de produção: é em muitas maneiras quase um termo para um tipo de relação entre labor e produção, mais ou menos envolvido com agricultura. Com os mercados-jardins [market gardens107] também: as pessoas que os contratavam ou os possuíam e que vendiam a produção nas tabernae dos macella 108 e outros pontos de venda, viviam muito como aqueles que eles alimentavam, mas que estavam envolvidos em atividades ou serviços que vão além do seu tempo”. Precisamos mencionar que, além disso, as tabernas também tiveram importância para a elite romana. Sem a existência do macellum, das officinae (“oficinas”) e das tabernae, os ricos não poderiam ter, por exemplo, os seus suntuosos banquetes. Também a renda dos aluguéis das tabernas e dos apartamentos das insulae (“ilhas”) onde a plebe urbana morava ia para os ricos, os quais eram os responsáveis pelas construções na cidade. Os mais abastados poderiam patrocinar, dentro da cidade, um conjunto de tabernas ou oficinas voltadas para a venda de algum produto específico, os “Taberna-mundo”. “The city of Rome and the plebs urbana in the late Republic”, in: C.A.H., vol. 9, p. 663. 104 Na maior parte dos casos, possuíam formato retangular. 105 Nicholas Purcell, Op. cit., p. 660. 106 Lembremos que os escravos vindos das guerras se tornaram a principal mão-de-obra na uillae. 107 Esses “mercados-jardins”, segundo Purcell, eram as zonas de agricultura ao redor da periferia urbana. 108 O macellum (“mercado”), um centro de vendas de alimentos, foi mais característico na Itália central e meridional. 103 24 collegia (“colégios”): associações de ofícios semelhantes, com regras internas próprias e cultos particulares das divindades109. Segundo a tradição romana, esses colégios foram estabelecidos, pela primeira vez, pelo rei Numa Pompílio (715-672 a.C.), como observamos no excerto abaixo, de Plutarco (Numa, 17): De todas as suas instituições sociais, a mais admirada foi a divisão do povo segundo as profissões. (...) Numa, considerando que, quando os corpos são duros e por natureza difíceis de misturar-se, é preciso quebrá-los em pedaços para amalgamá-los, pois que assim reduzidos a fragmentos combinam melhor entre si, resolveu fazer o mesmo e praticar numerosas secções na massa do povo. Instaurando entre os grupos novas diferenças, esperava anular a diferença original e maior pulverizando-a entre as menores. Assim, repartiu o povo em diversos ofícios, flautistas, ourives, carpinteiros, tintureiros, sapateiros, curtidores, ferreiros e oleiros. Quanto às demais profissões, reuniu-as todas num bloco único e formou com elas uma corporação [collegium]. A seguir instituiu reuniões e assembléias, bem como cerimônias religiosas próprias a cada grupo. E foi assim que começou a banir da cidade aquele espírito partidário em virtude do qual uns se diziam sabinos e súditos de Tácio, outros romanos e filhos de Rômulo. A nova divisão teve como conseqüência uma mescla harmoniosa de todos com todos. O mais interessante nesses collegia é o seu caráter plural: havia colégios de homens livres, de libertos, de escravos, e de livres com libertos e com escravos trabalhando lado a lado, todos unidos pelo fator econômico de sua atividade. Esse seria um exemplo de “subdivisão” dentro da população romana, mostrando a interação da plebs urbana com os escravos. ▪ Homens Livres. “Pobre é uma noção, antes de tudo, relativa. Alguém pode ser pobre do ponto de vista de um agente social, mas não para um outro, colocado em ponto diverso da escala social. Faz parte do próprio jogo de manutenção da ordem social esta relatividade e permissividade do conceito de pobre. (...) O pobre é aquele que ocupa uma posição de inferioridade num C.R. Whittaker discorre sobre os collegia: “Essas associações excluíam os mais pobres, dado que exigiam uma quota de inscrição (que podia montar a cem sestércios mais uma ânfora de vinho) e uma subscrição mensal de alguns asses. Por outro lado, em muitas delas eram admitidos os escravos, o que demonstra – mais uma vez – que a pobreza não era classificada de acordo com o estatuto social. Notemos, por fim, que os collegia eram controlados pelos ricos. Havia patrões abastados que eram incluídos na lista dos seus membros e podiam exercer a sua influência mediante donativos (...); no entanto, em teoria mas nem sempre na prática, os collegia também eram rigorosamente regulados pela lei. Lendo Cícero, qualquer romano instruído podia saber que Roma estava à beira de uma perigosa revolução proletária no último decénio da República, quando Públio Clódio organizou os criminosos da cidade em collegia – incluindo escravos e libertos, que tinham um poder de voto mínimo ou nulo, mas que podiam pegar em armas – a quem ofereceu a sua solidariedade servindo-se de suas organizações para distribuições gratuitas de trigo”. “O pobre”, in: Andrea Giardina (dir.), O homem romano, p. 237. 109 quadro de relações diretas de poder, sem que essa posição seja resultante de uma constituição jurídica, como é o caso do escravo”110. Homens livres e libertos estavam reunidos da categoria plebs, justamente por não possuírem dinheiro suficiente para, no recenseamento, ascender à categoria de cavaleiro ou senador. Todavia, havia entre a plebe urbana os “plebeus pobres” e os “plebeus ricos”. A riqueza, neste caso, é relativa: um plebeu poderia ser considerado “pobre” por possuir dentro de casa artefatos em menor quantidade/qualidade ou ter a roupa do corpo fabricada com elementos mais baratos, por exemplo. O historiador Charles R. Whittaker ressalta que o “problema do vocabulário ligado à pobreza é conhecer os verdadeiros significados. Normalmente esse vocabulário refere-se à maioria que não vive na abastança dos ricos, mas sem ter em conta os seus ganhos. Palavras como inopes (desprovidos de recursos), egentes (necessitados), pauperes (pobres), humiles (humildes), abiecti (rejeitados), eram usadas com bastante imprecisão e eram-lhes atribuídos significados políticos e sociais associando-as aos vários sinónimos de „plebe‟, como vulgus, turba, multitudo, ochlos (em grego) ou simplesmente plebs. Estes termos assumiram conotações diversas conforme o povo se comportava de modo violento ou de acordo com a lei”111. Do ponto de vista dos ricos, a pobreza estava intimamente ligada ao status social, devido às riquezas mínimas que mantinham a ordem senatorial e eqüestre separadas das multidões; a partir do século II d.C., no Império, esse status vai se institucionalizar juridicamente com a bipartição entre honestiores (“honrados”), os proprietários, e os humiliores (“humildes”), trabalhadores em geral. A desaprovação moral da pobreza, tão latente nas obras de Sêneca, não necessariamente era apenas de um rico para um pobre; como mostra o grafite112 a seguir, de Pompéia, é bem provável que o desprezo também ocorresse entre os pobres, pois essa frase parece poder ser atribuída a algum comerciante reclamando dos que pedem fiado: Odeio os pobres. Se alguém quer alguma coisa de 113 graça, é louco. Tem que pagar por ela. A pobreza também fazia parte da vida da maioria dos escravos, contudo, existiam aqueles que moravam e trabalhavam na casa de seus senhores, onde podiam se considerar bem alojados e alimentados em relação com os níveis de vida dos indigentes; havia também os escravos que trabalhavam na cidade como pequenos artesãos, independentes de seus senhores e com o seu próprio peculium (“pecúlio”). Juntamente com os escravos, outro grupo que não gozava de direitos políticos, mas que poderia viver na mesma pobreza, era formado pelos estrangeiros (peregrini); nas palavras de Whittaker: “No entanto, não há motivos para se acreditar que os estrangeiros fossem uma classe particularmente subdesenvolvida: é certo 110 Fábio Faversani, A pobreza no Satyricon de Petrônio, pp. 105-107. 111 “O pobre”, in: Andrea Giardina (dir.), O homem romano, p. 230. 112 Escrita parietal, feita à tinta ou com um canivete. 113 CIL 4, 9839b apud C. R. Whittaker, “O pobre”, in: Andrea Giardina (dir.), O homem romano, p. 226. 25 que não usufruíam das distribuições públicas de trigo e de dinheiro de que usufruía a plebe registada em Roma, mas também é verdade que muitos estrangeiros só residiam temporariamente em Roma e muitos deles pertenciam a associações religiosas e comerciais que tinham bens financeiros no exterior”114. Assim sendo, percebemos que o único fator diferenciador entre livres (ingenui), libertos (libertini), escravos (serui) e estrangeiros (peregrini) é o estatuto jurídico, pois todos estavam sujeitos à pobreza e às mesmas mazelas que o centro urbano oferecia. Por causa da insalubridade, da má alimentação e das péssimas condições de moradia, a morte era algo corriqueiro na vida de um habitante de Roma (a expectativa de vida do romano era de 35 anos quando ultrapassada a infância): os doentes eram deixados para morrer ao ar livre, os cadáveres eram jogados na rua, e os recém-nascidos eram abandonados em montes de stercus (“esterco”) onde, por vezes, eram salvos e vendidos como escravos. O alto índice de mortandade refletia na demografia: cada vez mais, valia-se o romano de métodos contraceptivos e de um casamento mais tardio por parte dos homens; isto nos mostra que “a população de Roma não se reproduzia e tinha de ser constantemente renovada do exterior [entenda-se, renovada por escravos e estrangeiros]. Por outras palavras, a maior parte dos pobres não conseguia manter os cinco ou seis filhos que eram necessários para atingir o nível de estabilidade reprodutiva”115. ▪ Libertos. A principal categoria da plebe urbana identificase socialmente com os libertini. O seu elevado número é resultado das conquistas romanas do século II a.C., pelas quais os escravos vieram a se tornar a principal mão-de-obra no mundo romano116. A manumissão para o escravo poderia vir de três formas principais: sua liberdade deixada em testamento “O pobre”, in: Andrea Giardina (dir.), O homem romano, p. 229. Cícero, no século I a.C., demonstrou seu desprezo (ou seria receio?) pelos peregrini ao escrever em sua obra Dos Deveres, I,34: 114 Para estrangeiros e peregrinos, seu dever é tratarem seus negócios sem se imiscuírem nos dos outros, muito menos num país que não é o seu. Ou ainda (III, 11): Fizeram ainda muito mal afastando ou expulsando os estrangeiros nas suas cidades; foi o que fez Pennus, ao tempo de nossos antepassados, e o que Papius fez ultimamente. Que não se queira dar aos estrangeiros o direito do cidadão, nada mais certo, e temos sobre esse assunto lei expressa feita por dois dos nossos maiores e sábios cônsules, Crassus e Savola, mas impedir estrangeiros de habitarem a cidade é ferir os direitos da humanidade. 115 C.R. Whittaker, “O pobre”, in: Andrea Giardina (dir.), O homem romano, p. 237. 116 O número de escravos era tamanho, que Sêneca escreveu no século I d.C. (Da Clemência, 24): Outrora, decidiu-se por um parecer do senado que um sinal na roupa distinguiria os escravos dos homens livres. Em seguida, ficou evidente quanto perigo nos ameaçaria se os nossos escravos começassem a nos enumerar. por seu senhor (dominus) ao morrer; a vontade do senhor em libertar seu escravo, seja por reconhecimento das capacidades, seja por interesse em ter um liberto apoiando-o na política, seja pelo custo que o escravo acarretava (as distribuições de trigo a partir do século I a.C. ajudaram na manumissão); e a compra da própria liberdade pelo escravo, através do seu pecúlio. Sobre este último aspecto da manumissão, tão complexo, o historiador Yvon Thébert nos diz: “Para o escravo, o fim último era o resgate da sua liberdade. No entanto, tratava-se sobretudo de uma operação de integração, como revela a prática, cada vez mais corrente, de deixar o escravo, uma vez libertado, usufruir do seu património. É o que demonstram também as disposições legais – bastante surpreendentes – que têm por fim proteger o pecúlio da omnipotência do patrão, com o objectivo de não lhe fazer perder nenhum dos seus atractivos: é o caso das medidas que impunham ao dominus o pagamento dos objectos produzidos ou vendidos nas oficinas geridas pelo seu escravo. O património deste era avidamente constituído a expensas do património do patrão, condição indispensável para a integração eficaz dos subordinados. Aliás, passou a ser habitual incluir no pecúlio dos escravos a empresa gerida ou a terra cultivada por eles. Ainda com o mesmo objectivo, as leis do século III [d.C.] distinguiam claramente o escravo que se tinha resgatado – ainda que em certos casos a operação fosse apenas fictícia, na medida em que muitas vezes ele conservava seu pecúlio – do escravo que devia a libertação à bondade do seu senhor. Aquele só deve respeito ao seu ex-proprietário, ao passo que este permanece sujeito a várias prestações e obrigações, como a de lhe deixar em herança uma parte dos seus bens”117. Uma vez libertado, esse escravo passa a gozar de todas as características de um homem livre, exceto pelo estatuto jurídico 118; esse fato faz com que o liberto viva sempre na condição de um “quase”: flutuando entre a possibilidade de enriquecer igual a um homem livre (mas nunca podendo ser cavaleiro ou senador) – como o famigerado caso de Trimalquião no Satyricon de Petrônio119, escrito no século I d.C. – porém, sempre impregnado pela mácula de seu passado. Nos dizeres do historiador Jean Andreau: “[O liberto] não tem a coerência do aristocrata, seguro da sua superioridade e protegido por valores que o fortificam, ainda que não os ponha em prática na vida cotidiana. Não tem a simplicidade rústica do verdadeiro camponês indígena, nem a irreverência bem controlada do escravo doméstico. O liberto encontra-se na encruzilhada de várias forças divergentes ou mesmo opostas. Por um “O escravo”, in: Andrea Giardina (dir.), O homem romano, p. 135. Interessante ressaltar que, os escravos da época imperial principalmente, por sua vez, poderiam possuir escravos, os chamados uicarii (“substitutos”), que, pelo o que o próprio nome diz, eram usados para desempenhar as funções de seus escravospatrões. O direito de um escravo sobre o outro não poderia ser deturpado pelo dominus. 118 Também politicamente, o liberto está sempre excluído das magistraturas romanas e do Senado. Com a lex Uisellia de 24 d.C., também foi excluído das magistraturas municipais e dos conselhos dos decuriões. 119 Do que foi escrito acerca dessa personagem, o trabalho mais lido é o de Paul Veyne, “A vida de Trimalquião”, em sua obra A sociedade romana. 117 26 lado, foi escravo, coisa que nem ele nem os outros podem esquecer. Por outro, o seu estatuto de liberto é parcialmente contraditório, porque a libertação conferelhe a mesma cidadania do seu patrono, mas sujeita-o a uma série de obrigações e de costumes que o separam dos „ingénuos‟. Cada liberto tem ainda uma situação económica e social determinada e origens geográficas e culturais que lhe são próprias”120. No entanto, o filho do liberto já era considerado um romano livre de nascimento, por isso, a plebe urbana era constantemente renovada a cada geração de libertos, embora, devido a sua descendência esse homem livre sofresse preconceitos, como podemos observar nas ressentidas palavras do poeta Horácio, do século I a.C. (Sátiras, VI, 1): Nem por seres, Mecenas, o mais nobre de quantos Lídios colonizaram outrora os campos da Etrúria e terem a teus avós obedecido grandes legiões, olhas com desprezo, como fazem tantos, obscuros como eu, filho de pai liberto, tendo antes em conta o mérito pessoal que o nascimento de cada um. Bem sabes que antes de Túlio, de baixa origem alçado à realeza, muitos homens sem antepassados viveram com honra e atingiram as mais altas dignidades, ao passo que Levínio, descendente de Valério, um dos que expulsaram Tarquínio Soberbo, não vale um ceitil na opinião pública, a qual, entretanto, costuma honrar aos indignos, embaída pela fama e pelo fulgor de títulos e efígies de família. (...) Volto, porém, a mim, filho de pai liberto, alvo por isso da malevolência de muitos, hoje por ser teu comensal, ontem por ter comandado uma legião romana. (...) Muito honrado me julguei por não te haver desagradado, a ti que escolhes amigos, não pela nobreza do nascimento, mas pelos costumes e pureza d‟alma. (...) Ainda que pobre, vivendo de magra propriedade, não quis [meu pai] mandar-me para a escola de Flávio, aonde iam os filhos dos ilustres centuriões, levando ao braço esquerdo a pasta e a tabuinha e no meado de cada mês o salário do mestre. Teve antes a coragem de trazer-me a Roma, para aprender as artes que qualquer cavaleiro ou senador manda ensinar a seus filhos; e quem me notasse o trajo e a seqüela de servos, em tão populosa cidade, teria por certo que de boa herança eram custeadas tais despesas. Ele mesmo com severa vigilância me acompanhava à casa dos mestres. Em resumo, protegeu-me a inocência, adorno principal da virtude, não só de qualquer ação, mas de todo reproche ignominioso, não temendo ser acusado de não ter feito de mim um pregoeiro ou exator, como ele fora, do que aliás eu não me queixaria. Também encontramos na desavença entre Otávio Augusto e Marco Antônio, narrada por Suetônio, a desaprovação moral de um liberto, ou de seu descendente: O próprio Augusto escreveu que é simplesmente oriundo de uma família de cavaleiros, antiga e rica, e na qual seu pai foi o primeiro senador. Marco Antônio lhe reprova por ser bisneto de um liberto, cordoeiro do bairro de Túrio, e neto de um argentário. Além disso, nada mais encontrei a respeito dos antepassados paternos de Augusto.121 “O liberto”, in: Andrea Giardina (dir.), O homem romano, p. 151. 121 Augusto, 2. 120 Manumisso (e a libertação, segundo a lei, era impossível de ser anulada), esse libertus (“liberto”) passava a dever ao seu ex-senhor uma série de obrigações morais e/ou jurídicas. Entre elas: o obsequium (“obediência”), ou seja, o respeito que o filho deve a seu pai, impedindo o liberto de levar seu patrono a julgamento (civil ou penal); e as operae (“trabalhos”), que consistiam num certo número de dias de trabalho por ano que o liberto devia a seu patrono. Os ex-senhores também influenciavam na questão dos casamentos. Os libertos podiam usufruir o conubium (“casamento”), o direito de contrair um matrimônio legal, contudo, só o senhor é que poderia consentir o casamento de sua liberta, pois cabia a ele, no ato da manumissão, a tutela sobre sua pessoa; já o homem liberto, quando casado, “não podia defender a sua honra conjugal, nem contra o seu patrono, nem contra a mulher, mesmo em caso de flagrante delito; o patrono, porém, estava autorizado a matar o liberto que fosse surpreendido em flagrante delito de adultério com a sua mulher”122. O casamento entre libertos e livres passou a ser autorizado a partir do principado de Augusto, mas uma liberta não poderia casar-se com um senador ou filho de senador (embora nada a impedisse de ser sua concubina)123. A sucessão por morte também foi um tema principal na sociedade romana, sobre o qual Jean Andreau discorre: “O liberto – como todos os outros – tem o direito de possuir terras, escravos, casas, rebanhos, ouro, prata, objectos artísticos. Tem o direito de ter filhos e de lhes transmitir os seus bens. (...) Antes do último século da República, o liberto do cidadão romano podia não transmitir nenhum de seus bens ao patrono, ou aos seus filhos ou netos. A mulher (desposada cum manu) ou os filhos adoptivos podiam receber toda a herança do liberto em prejuízo do patrono. Provavelmente em finais do século II a.C., o édito do pretor, texto que, anualmente, fixava as normas segundo as quais era administrada a justiça, voltou a estipular que o patrono deveria receber metade dos bens se o liberto, por morte, não deixasse descendentes directos do seu sangue. Na época de Augusto, uma lei aumentou ainda mais os direitos dos patronos, pelo menos no respeitante aos libertos mais abastados. Todos os libertos que possuíssem pelo menos cem mil sestércios, e que não tivessem gerado três ou mais filhos, tinham de deixar uma parte ao patrono. Se deixavam dois filhos, o patrono recebia um terço dos bens; se deixavam só um, recebia metade. O 122 Jean Andreau, “O liberto”, in: Andrea Giardina (dir.), O homem romano, p. 154. 123 O imperador Augusto não foi um dos governantes que tiveram grande simpatia por parte dos libertos, como podemos deduzir deste excerto de Suetônio (Augusto, 40): Acreditando ser muito importante conservar o povo romano puro de qualquer mistura de sangue estrangeiro ou servil, foi extremamente parcimonioso na concessão de direitos da cidadania, restringindo as libertações de escravos. (...) Não contente em ter colocado mil obstáculos à alforria dos escravos e dificultado ainda mais a plena liberdade, organizou cuidadosamente o número de candidatos, a condição e a diferença dos que se libertariam e estipulou que nenhuma espécie de liberdade poderia conferir o direito de cidadania àqueles que tivessem sido presos ou submetidos a tortura. 27 que era mais grave, porém, é que, se o patrono morria antes do liberto, os filhos do patrono e os filhos e netos dos seus filhos conservavam direitos sucessórios iguais ao do patrono”124. O libertus também poderia, em raros casos, servir ao exército romano; como aconteceu durante o principado de Augusto, quando o príncipe teve de mandar os ricos comprarem e libertarem um determinado contingente de escravos. Repare na preocupação da ordem: Augusto não iguala os libertos aos cidadãos romanos. Apenas duas vezes ocupou libertos como soldados (combatendo incêndios ou revoltas provocadas em Roma pela falta de víveres): a primeira, na defesa das colônias limítrofes com a Ilíria; a segunda, para guardar a margem do Reno. Eram escravos que pessoas – homens ou mulheres –, entre os mais ricos, tiveram ordem de comprar e libertar rapidamente. Colocou-os na primeira linha sem os misturar com os homens livres, nem os armar da mesma forma.125 Por fim, alguns libertos mereceram até mesmo o reconhecimento de Cícero ao velarem por Roma (Catilinárias, IV, 8): É preciso, Padres Conscritos, indagar os cuidados dos homens libertos, que, tendo por sua fortuna conseguido direito nesta cidade, julgam ser ela sua verdadeira pátria; à qual alguns aqui nascidos, e nascidos em lugar eminente, não tiveram por sua pátria, mas por cidade inimiga. C) Política e Alimentação A visão da plebe urbana através dos olhos dos nobres nunca foi positiva. Ainda creio que, por ter decidido afastar-me da vida pública, alguns darão a pecha de ociosidade ao trabalho tão importante e útil ao qual me dedico. Certamente o farão aqueles que consideram sua maior tarefa curvar-se diante da plebe e obter suas boas graças através do patrocínio de banquetes. (Salústio, Guerra de Jugurta, 4). Pois, ainda que o verdadeiro proveito das ações esteja em tê-las realizado corretamente e nenhuma recompensa digna das virtudes seja nada além das próprias virtudes, é bom inspecionar e andar às voltas com a boa consciência e, depois, lançar os olhos sobre esta imensa multidão discordante, sediciosa e descontrolada – pronta para se precipitar igualmente para a sua perdição como para a alheia, se romper o seu jugo (...). (Sêneca, Da Clemência, I, 1). Nos jogos cênicos, intencionando suscitar um motivo de discórdia entre o povo e os cavaleiros, começou as distribuições mais cedo do que de costume, para que os bancos dos cavaleiros fossem ocupados por gente da mais baixa condição. (Suetônio, Calígula, 26). “O liberto”, in: Andrea Giardina (dir.), O homem romano, p. 154. 125 Suetônio, Augusto, 25. 124 Os três trechos acima, o primeiro do século I a.C. e os demais do século I d.C., têm em comum a visão da plebe como um bloco homogêneo, que somente deseja saciar seus desejos materiais e divertirse nos melhores locais do teatro. Contudo, a elite romana utilizou-se dessa plebs sordida (“plebe miserável”) para alcançar seus intentos políticos. Desde o século II a.C., segundo a leitura das fontes antigas, é comum os patronos valerem-se de seus clientes ou partidários, formando verdadeiros grupos dentro da cidade de Roma, cada qual querendo impor a vontade de seu líder, mesmo que por meio da violência. Embora no Principado de Augusto as guerras civis tenham cessado, os conflitos entre grupos de clientes continuaram ocorrendo, pondo em risco a vida de muitos com os incêndios comuns praticados por esse tipo de clientela. Fato que levou o princeps (“primeiro”) Augusto a pôr à disposição dentro da cidade de Roma um contingente com cerca de 7.000 soldados, que exerciam, simultaneamente, as funções de “bombeiros”, para apagar os incêndios, e de guardiões das ruas (policiais, nos dias de hoje), esses homens eram denominados uigiles (“vigias”)126. Contudo, segundo o historiador Peter Brunt, esse número de soldados não dava conta da imensa cidade romana e, um dos meios usados pela nobreza para conseguir manter controlada (em parte) a plebe, era proibir o uso de armas para essa camada da sociedade: “A plebe geralmente estava desarmada e se valia de pedras e de bastões. Portar armas era um delito capital e, de qualquer forma, os pobres não podiam ter nenhuma, exceto facas. (...) Os abastados podiam ter seu próprio equipamento, incluída a armadura, e a maioria havia feito o serviço militar; e o senado podia autorizar os seus seguidores a se armarem. Em determinadas ocasiões os líderes populares distribuíram ilegalmente armas à plebe, mas, nestes casos, seus seguidores provavelmente estavam em disparidade com relação a seus oponentes”127. Do que foi falado até aqui sobre os grupos de clientes armados e incêndios provocados por essas pessoas, a primeira oração das Catilinárias de Cícero é deveras ilustrativa, mostrando alguns acontecimentos que se deram no ano 63 a.C., quando da sedição de Catilina; eis o que Cícero pronuncia: [2] Enquanto houver quem se atreva a defender-te [Catilina], viverás, e viverás como agora vives, cercado de muitas minhas fortes guardas, para que te não possas levantar contra a República; também os olhos e ouvidos de muitos, sem tu o sentires, te espreitarão, e guardarão, como até agora fizeram. [3] Crê-me o que te digo: muda de projeto, esquece-te de mortandades e incêndios; por qualquer parte te haveremos às mãos. (...) Eu mesmo disse que tu deputaras o dia vinte e seis de Outubro para a mortandade dos nobres; e então foi quando muitas das pessoas principais da cidade fugiram de Roma, não tanto por se salvarem, como por atalharem teus intentos. Poderás porventura negar-me que naquele próprio dia, por estares rodeado de minhas guardas e das minhas diligências, te não pudeste mover contra a República, quando, 126 Suetônio, Augusto, 30. “La plebe romana”, in: Moses I. Finley (ed.), Estudios sobre historia antigua, pp. 96-97. 127 28 retirando-se os mais, disseste que te contentavas com a minha morte? [Cícero] a quem o Senado, o povo e todas as nações estimavam por conservador da sua cidade e da sua vida. [4] Estiveste pois, Catilina, naquela noite em casa de M. Leca; repartiste as regiões da Itália, determinaste para onde querias que cada um fosse, elegeste os que havias de deixar em Roma e os que havias de levar contigo; designaste os bairros da cidade para os incêndios, afirmaste que brevemente sairias de Roma, disseste que ainda te havias demorar um pouco, por estar eu ainda com vida; achaste dois cavaleiros romanos que te livraram deste cuidado, e te prometeram que pouco antes de amanhecer me matariam em meu mesmo leito. Tudo isto soube eu, apenas se tinha acabado o vosso congresso; fortifiquei e municionei minha casa com maiores guardas; não recebi os que pela manhã mandaste a saudar-me, vindo os mesmos, que eu tinha predito a pessoas principais, que me haviam de buscar naquele tempo. Também muito corrente nas fontes de época é a promessa de manumissão aos escravos, caso participassem dos grupos armados; como vemos na mesma questão da briga de Cícero com Clódio (Oração por A. Milão, 33): [5] Enquanto me armaste traições, Catilina, sendo eu cônsul destinado, não me defendi com guardas públicas, mas com diligências particulares; quando nos próximos comícios consulares me quiseste matar, reprimi teus perversos intentos com o socorro dos amigos e soldadesca, sem tumulto algum; enfim todas as vezes que me acometeste, pessoalmente te resisti, posto que visse andar a minha ruína emparelhada com grande calamidade da República; agora já acometes abertamente toda a República, os templos dos deuses eternos, as casas de Roma, as vidas dos cidadãos, e em uma palavra, tocas a arruinar e destruir toda a Itália. Outra característica que encontramos ao estudar os grupos particulares dos fins da República é o uso de escravos entre seus membros. Vejamos dois exemplos: Durante a época de Tibério Graco, quando a oposição da aristocracia se fazia mais latente (Plutarco, Vida de Tibério Graco, 18): Tibério ordenou que a multidão se afastasse. Com muita dificuldade Flaco chegou até ele e avisou-o de que na sessão do senado os ricos, não tendo conseguido persuadir o cônsul, decidiram matá-lo eles próprios; para tanto, dispunham de muitos amigos e escravos armados. Cícero, defendendo Ânio Milão, assassino do popular Públio Clódio (partidário de Júlio César) no ano de 52 a.C. (Oração por A. Milão): [14] Pois que, Juízes, quando eu me apartei da cidade, ficando vós submergidos em luto, temi o rigor das leis ou seus escravos, armas e violência? Que causa justa teríeis para me restituir a Roma, se não fosse injusta a de me lançardes dela? Segundo creio, [Clódio] citou-me pessoalmente, multou-me, acusou-me de crime de lesa-majestade. Na vossa má causa, ou na minha não muito decorosa, tive de temer o Juízo; não quis que os meus cidadãos, resguardados com meus conselhos e perigos, se expusessem por mim às armas de servos pobres e facinorosos. Eu próprio vi com meus olhos a este Q. Hortênsio, lustre e adorno desta República, ficar quase morto às mãos dos servos a tempo que me defendia, em cujo reboliço C. Vilieno, homem de notória bondade que o acompanhava, recebeu tantas feridas que perdeu a vida. [27] Nem a mim, Juízes, me causa soçobro o homicídio de Clódio, nem estou tão insensato e falto de conhecimento do vosso parecer que não conheça o que entendeis desta morte. Ainda que eu não tivesse justificado a Milão deste crime, como fiz, sempre a ele lhe seria permitido clamar em público e mentir gloriosamente. (...) [Aqui, Cícero empresta palavras a Milão] matei aquele (...) que pôs os escravos em armas, para desterrar da cidade aquele cidadão De tudo se apoderaria e tomaria posse pela nova lei que se achou entre as mais leis clodianas, pela qual dava liberdade a nossos escravos e os fazia seus libertos; (...). Ou então nos episódios do início do século I a.C. narrados por Apiano (Guerras Civis, I), envolvendo Mário e Cina, que foram declarados inimigos públicos por sublevar os escravos, prometendo-lhes liberdade: [60] Desta forma, as sedições; nascidas da discórdia e da rivalidade, vieram acabar em assassinatos e, de assassinatos, em guerras cabais, e, em seu tempo, pela primeira vez, um exército de cidadãos invadiu a pátria como se fosse terra inimiga. A partir de então, as sedições passaram a ser decididas por meio de embates de exércitos e se produziram contínuas invasões de Roma e batalhas sob seus muros, e quantas outras circunstâncias acompanham as guerras; pois para aqueles que utilizavam a violência não existia mais freio algum por sentimento de respeito às leis, às instituições, ou, ao menos, à pátria. Decretou-se de plano que Suplício, que ainda era tribuno, junto a Mário, cônsul seis vezes, o filho de Mário, Públio Cetego, Junio Buto, Cneo e Quinto Granio, Públio Albinovano, Marco Letorio e quantos outros, até o número de doze, haviam sido desterrados de Roma, foram inimigos do povo romano por haver provocado uma sedição e haver combatido contra os cônsules, e porque haviam proclamado a liberdade para os escravos, a fim de incitá-los à sublevação; e se autorizou a quem os encontrasse que os matasse impunemente, ou os conduzisse até os cônsules, e suas propriedades foram confiscadas. Alguns perseguidores, que iam também em seu encalço, pegaram Suplício e o mataram. [65] Cina, que havia confiado em seu triunfo arrebatado, pelo número de novos cidadãos, ao ver que, diferentemente do que esperava, havia prevalecido a ousadia da minoria, lançou-se pela cidade reunindo os escravos em seu auxílio sob a promessa de liberdade. Contudo, como não conseguiu nenhum, apressou-se em se dirigir às cidades próximas, que, não havia muito tempo, haviam obtido a cidadania romana: Tibur, Preneste e quantas se estendessem até Nola, incitando-as, todas, a se sublevarem – e fazendo reservas de dinheiro à guerra. Enquanto levava a cabo estes preparativos e planos, retiraram-se de sua base de apoio aqueles senadores de seu partido, Caio Milonio, Quinto Sertorio e outro Caio Mário. O Senado decretou que Cina, por haver abandonado em perigo a cidade, sendo cônsul, e por haver proclamado a liberdade para os escravos, não era há cônsul nem cidadão, e elegeram para seu lugar Lúcio Mérula, o flamen de Júpiter. ▪ Alimentação. A plebe, no curso da História Romana, teve alguns fatores comuns quando falamos do plano político de Roma. Entre as motivações de descontentamento, achamos: distribuição de terras, direitos (vinculados principalmente ao tribunado da 29 plebe), impostos128, recrutamento militar, moradias, e alimentação. Este último item é tão importante, que a maioria das fontes antigas faz menção ao tema. A alimentação e a política caminharam juntas em Roma, sendo que, por vezes, podemos até mesmo designar esse processo de “política da alimentação”. Citaremos alguns exemplos, pois os casos são muito numerosos. Quando a Conjuração de Catilina foi desnublada em 65-63 a.C., César teve de buscar apoio no povo, devido a sua pessoa estar (supostamente) envolvida no caso. A plebe apoiou Júlio César, um popular, que há algum tempo havia caído nas graças da população mais pobre. Temendo a agitação da plebe, Catão persuadiu o Senado a distribuir grãos mensalmente, como narra Plutarco, Vida de Catão o Jovem, 26: nem a Itália era cultivada devido às guerras. E o pouco que se produzia era consumido pelos exércitos. A maioria vadiava de noite pela cidade e se produziam altercações ainda mais violentas do que os roubos, que ficavam impunes e cuja autoria era atribuída aos próprios soldados. O povo fechou as lojas e expulsou os magistrados de suas sedes, como se já não houvesse mais necessidade de magistraturas nem de profissões artesanais, em uma cidade carente de tudo e submetida à bandidagem. Depois que Lêntulo e os outros conjurados foram mortos, César, que havia sido denunciado perante o senado e caíra em descrédito, buscou apoio no povo, sublevando e atraindo a si os numerosos elementos indesejáveis e corrompidos do Estado. Catão assustou-se. Recomendou ao senado que tentasse recuperar a massa indigente e 129 despercebida mediante uma distribuição de cereais no valor de mil duzentos e cinqüenta talentos por ano. Comprovou-se que essa largueza, ditada pelo humanitarismo, dissipou a ameaça de sedição. [67] A fome oprimia os romanos, pois os mercadores do Oriente não se atreviam a navegar por temor a Pompeu e Sicília, nem se atreviam os do Ocidente por causa de Cerdefia e Córcega, ocupada pelos soldados de Pompeu; tampouco se lançavam ao mar nas fronteiras da África, por mor dos mesmos inimigos, que dominavam com as suas frotas ambos os litorais. Assim, tudo se encareceu, e atribuíram a culpa deste ocaso à discórdia entre os chefes, àqueles que vituperavam e urgiam que se firmasse a paz com Pompeu. Como nem assim cedeu Otávio, Antônio lhe pediu para que acelerasse a guerra por causa da escassez. Contudo, ao não existir dinheiro para ela, publicou-se um edital determinando que os proprietários de escravos aportassem por cada um deles a metade das vinte e cinco dracmas fixadas para a guerra de Cássio e Bruto, e que aqueles que desfrutassem de alguma propriedade por razão de herança contribuíssem com uma parte proporcional. O povo destruiu o edital com fúria selvagem, pois os infundiu de cólera que, depois de haver exaurido o tesouro público, de haver esgotado as Províncias e de oprimir a mesma Itália com tributos, taxas e confiscos, não para guerras estrangeiras nem para expandir o império, mas sim contra inimigos pessoais e em defesa do poder particular de cada um – pelo que, precisamente, haviam acontecido as proscrições, matanças e esta penosíssima fome –, ainda tratavam os triúnviros de lhes pilhar, inclusive, o que lhes restava. Uniram-se em bandos gritando, e aos que não se uniam a eles lhes arremessavam pedras e os ameaçavam de saquear seus lares e lhes atear fogo. [68] Finalmente, o povo em sua totalidade se sublevou, e Otávio, com seus amigos e uns poucos servidores, dirigiu-se ao Fórum com a intenção de sustentar um encontro com o populacho e expor as razões de sua censura. Este, já farto, começou a atirar pedras sem misericórdia, e Otávio não se deteve sequer quando viu que persistia a enxurrada de projéteis, oferecendo-se a si mesmo, e se encontrava ferido. Assim que Antônio se inteirou, acudiu em seu auxílio com presteza. Neste o povo não atirou pedras enquanto descia pela via Sacra, pois Antônio era favorável a pactuar com Pompeu, mas pediram para que ele se retirasse e, como não obedeceu, também lhe lançaram pedras. Ele chamou um número maior de tropas que estavam fora das muralhas. Mas, como nem assim lhe abriram caminho, os soldados se dividiram em duas fileiras pelos cantos da rua do Fórum e atacaram de sua formação estreita e mataram todos aqueles que saíam ao corredor. Nesta ocasião, a massa do povo já não pôde escapar com facilidade, apinhados devido ao seu grande número, nem teve saída do Fórum, pelo que se produziu uma matança, feridas e lamentos, e gritos dos tetos das casas. Antônio avançou com dificuldade e resgatou Otávio, que se achava em situação de perigo extremo, e o pôs a salvo em sua própria casa. Uma vez que a multidão foi dispersa, atiraram ao rio [Tíber] os cadáveres dos mortos para evitar a sua lacerante visão. E um novo motivo de passar foi vê-los arrastados pela corrente e os soldados os despojando, Um pouco antes dos problemas com relação a Catilina, Pompeu, em 67 a.C., livrou o Mediterrâneo dos piratas: ao dificultarem o abastecimento de trigo proveniente das províncias, fizeram o preço dos víveres aumentarem em Roma. Plutarco escreveu (Vida de Pompeu): [25] Essa pirataria infestava praticamente todo o mar de nossos países, que se tornara impraticável aos navegantes e fechado a toda espécie de comércio. Essa circunstância, principalmente, é que forçou os romanos, premidos pela falta de abastecimento e ameaçados de fome, a enviar Pompeu para recuperar as vias marítimas aos piratas. [26] O preço dos víveres baixou imediatamente, o que levou o povo a dizer, com alegria, que apenas o nome de Pompeu conseguira terminar a guerra. Apiano (Guerras Civis, V, 18) relata a dura situação de Roma durante o período em que Augusto teve de guerrear contra o filho de Pompeu Magno: Desta forma, então, tudo desembocava na formação de facções e os exércitos caíam na indisciplina até os chefes das distintas facções, enquanto a fome oprimia Roma, já que o mar não os trazia provisão alguma por causa de Pompeu, 128 Sobre os impostos, destacamos a passagem escrita por Plutarco em sua Vida de Marco Antônio, 58: César [Augusto], inteirado da rapidez e importância dos preparativos de Antônio, receou ser obrigado a lutar naquele verão, pois muita coisa ainda lhe faltava e o povo resmungava contra os impostos. Uns eram forçados a entregar um quarto de sua renda e os descendentes de libertos um oitavo de seus bens. De sorte que todos gritavam contra ele e a Itália fervia. Por isso se considera uma das maiores faltas de Antônio o ter adiado a guerra, porquanto deu assim a César tempo para se preparar e acalmar os tumultos. É que, quando cobrado, o povo se exasperava, mas depois de pagar serenava. 129 Note, mais uma vez, o caráter parvo da plebe diante dos olhos da elite romana. A fome, somada às taxações por causa da guerra no exterior, levaram à plebe urbana ao limite. A violência contra o imperador foi motivo para se aumentar o contingente de soldados dentro da cidade e, violentamente, reprimir a manifestação, como escreveu Apiano nesse rico excerto: 30 junto a certos mal-feitores, que se levaram suas melhores prendas como se fossem as suas próprias. Assim, pois, essa revolta foi sufocada à custa do medo e do ódio dos triúnviros, a fome se tornava cada vez mais aguda, e o povo lamentava, mas permanecia tranqüilo. O imperador Cláudio (41-54 d.C.) sofreu semelhante desgosto por parte da plebs urbana durante uma época de carestia (Suetônio, Cláudio): [18] Preocupou-se sempre, com a máxima solicitude, com a Cidade e seu abastecimento. Durante o longo incêndio do bairro Emiliano, ficou duas noites no local das distribuições. E como os soldados e os escravos fossem insuficientes, apelou para o auxílio, por intermédio dos magistrados, do povo de todos os demais bairros. Depois, colocou diante da população cestas cheias de dinheiro e a incentivou a garantir os socorros, recompensando cada qual com um salário digno do seu trabalho. Após vários anos de esterilidade, a escassez de trigo fez com que ele fosse um dia afrontado pela multidão no meio do Forum e coberto de injúrias e migalhas de pão. Nesse dia, só a muito custo conseguiu chegar ao seu palácio, por uma porta de trás. Desde então, nunca mais deixou de providenciar para que os gêneros não faltassem, mesmo no inverno. Garantiu, efetivamente, aos negociantes, lucros fixos, assumindo o compromisso dos prejuízos sofridos em virtude do mau tempo. Concedeu ótimas vantagens àqueles que construíssem navios para o comércio, proporcionando-lhes, [19] segundo sua condição, algumas vantagens: dispensa da lei PápiaPoéia, para os latinos; privilégios das mães de quatro filhos, para as mulheres. Essas concessões subsistem ainda hoje. Tibério (14 -37 d.C.) teve de remediar o prejuízo dos comerciantes para satisfazer o abastecimento de trigo em Roma, diz-nos Tácito (Anais, II, 87): Clamando o povo contra a carestia de víveres, taxou Tibério o preço do trigo; e para que os negociantes não perdessem, disse, “que lhes acrescentaria em cada alqueire dois sestércios”. Houve também momentos em que o próprio imperador fez seu povo se esfomear, como Calígula (37-41 d.C.): Em repetidas ocasiões, fechando os celeiros, fez o 130 povo passar fome. Já Nero, distribuía não apenas trigo, mas diversos mimos: Distribuía ao povo, todos os dias, presentes de toda espécie: cada dia mil pássaros de qualidades diferentes, provisões as mais variadas, vales para aquisição de trigo, roupas, ouro, prata, gemas, pérolas, quadros, escravos, bestas de carga e até mesmo feras domesticadas. E, em último lugar, 131 sorteava navios, ilhas de casas e campos. A lista de passagens encontradas nas fontes antigas que tenham algum tipo de relação política/alimentação é imensa, por isso, nos limitamos aqui a esses poucos exemplos. Porém, a alimentação do romano não era uma das melhores no Mediterrâneo, como podem supor algumas pessoas que estão acostumadas a ver e ouvir notícias acerca dos extravagantes banquetes na cidade de Roma. Segundo o historiador Peter Garnsey, os problemas da fome podiam ser endêmicos ou episódicos: “No primeiro caso a fome ocorria a longo prazo e com um carácter de estabilidade; no segundo, surgia em períodos curtos e agudos, através de crises alimentares individuais. Tais crises eram certamente ocorrências freqüentes nas comunidades mediterrânicas”132. Essa característica contínua da fome acarretava um estado nutricional desfavorável. A dieta mediterrânica era formada por uma quadríade: cereais, vinha, azeite e leguminosas. Destas categorias, cerca de 60% da energia total é fornecida pelos cereais; 30% pelos lipídios, provenientes, principalmente do azeite; o restante da energia encontra-se nas frutas e vegetais. As culturas mais importantes de cereais eram de trigo e cevada. Em Roma, o trigo sempre teve importância maior do que a cevada, primeiramente, devido ao solo propício ao plantio das sementes, em segundo lugar, o fabrico de pão ganhou os paladares italianos desde o século II a.C., deixando a cevada quase que exclusivamente como forragem para animais ou em momentos de carestia extrema, sendo também servida em casos punitivos133. A espécie triticum dicoccum, um trigo com casca, era usualmente transformada em sopa ou mingau (puls). Os trigos nus, ou seja, grãos cujas cascas eram facilmente retiradas durante o processamento, eram os mais empregados para se fazer pães; entre as espécies, temos a que dava origem ao pão de melhor qualidade, a triticum aestiuum (“trigo estival”), e a triticum durum (“trigo duro”), utilizada para o fabrico de pães ázimos (sem fermento). Quanto ao vinho, existiam variedades na qualidade: “O vinho barato era para os pobres, o vinho caro para os ricos. (...) O vinho era uma marca das distinções sociais, mesmo em regiões onde faltasse uma bebida estimulante alternativa, tal como a cerveja ou o hidromel. Os preços nas lojas [tabernae] em Pompeia ou Herculano revelam claramente que os consumidores pagavam de acordo com a qualidade e a raridade do vinho. Ainda assim, não é provável que o melhor vinho estivesse sequer a venda nas lojas comuns destas cidades. Inversamente, o vinho de pior qualidade (pouco mais do que vinagre) estaria disponível em qualquer espelunca. A região da Campânia produzia não só vinhos excepcionais para os epicuristas, mas também muita zurrapa de baixo preço para os mercados freqüentados pela massa do povo. No topo do mercado, encontravam-se ainda diversos vinhos gregos que eram importados com certa despesa para a região de Nápoles e para Roma. Mais uma vez, 132 133 130 131 Suetônio, Calígula, 26. Suetônio, Nero, 11. Alimentação e sociedade na antiguidade clássica, p. 5. Por exemplo, quando Suetônio (Augusto, 24) diz que: [Augusto] Dizimou as coortes que tinham fugido e as alimentou de cevada. 31 tais vinhos não poderiam ser comprados pelos pobres”134. A oliveira só se espalhou pela orla do Mediterrâneo. Ela precisa de uma estação seca para os frutos desenvolverem seu conteúdo em azeite, e um inverno fresco para o repouso da árvore, não tolerando geadas e plantios acima de 800 metros. Por isso, na Itália, a oliveira cresce no sopé dos Apeninos, na região sul da península. Isso faz com que as regiões mais distantes da orla necessitassem importar o azeite. Já as leguminosas, as quais Garnsey chama “carne dos pobres”, eram muito difundidas nas dietas da Antigüidade, tendo entre seus principais exemplos as favas, o grão-de-bico, lentilhas e ervilhas. As carnes eram pouco consumidas, por causa do baixo custo/benefício da criação de animais; afirma Peter Garnsey: “A criação de gado constitui um uso antieconómico da terra, já que as plantas produzem bem mais alimento por unidade de área do que os animais. Os animais transformam os vegetais em carne; contudo, muita energia é perdida nesse processo, fazendo mais sentido que os humanos consumam directamente os vegetais. Nestas condições a criação de gado em larga escala estava posta de lado. Eram criados bovinos, mas mais como animais de trabalho do que pela sua carne ou produtos lácteos. As ovelhas e cabras existiam em grande número; umas e outras eram mantidas em primeiro lugar para a obtenção de lã (ou pêlo) e em segundo lugar para obtenção de queijo ou de peles”135. O consumo de carne restringia-se à carne de porco, e o modo habitual dos “romanos comuns obterem carne, era através da compra de comida précozinhada, de baixa qualidade e a baixo preço, a vendedores de rua ou em tascas e estalagens; artigos tais como morcela, paio ou salsichas” 136. Os cereais representam uma fonte adequada de energia alimentar. As necessidades mínimas calóricas para o homem são de 1.625-2.012 Kcal por dia; o trigo brando (triticum aestiuum) fornece 3.330 Kcal por quilograma, ou seja, a pessoa satisfar-se-ia com cerca de 600g diários. Os cereais também fornecem a maioria dos nutrientes essenciais, incluindo as vitaminas do grupo B tiamina (importante para o funcionamento do sistema nervoso, músculos e coração) e niacina (protege o fígado, os tecidos nervosos e o aparelho digestivo), além da vitamina E, cálcio e ferro, mas possuem baixo conteúdo de vitamina B2 (riboflavina favorece o metabolismo das gorduras, açúcares e proteínas) e são deficitários nas vitaminas A, C e D 137. Contudo, isso não quer dizer que o romano tivesse uma boa saúde: “Os cereais, se consumidos em quantidade, suprirão a maioria das necessidades. Mas o modo como são ingeridos faz diferença. (..) Assim, esperaríamos encontrar sérios problemas nas sociedades antigas, na medida em que, pães ázimos, chapatis, etc., feitos a partir de farinha de alta extração (isto é, pouco peneirada) e sem fermento, eram consumidos em grandes quantidades – e especialmente em locais onde não fossem consumidas muitas outras coisas. (...) Quanto mais pobre se fosse, menos farinha de boa qualidade se podia comprar, e tal farinha seria peneirada com menos eficácia. A farinha peneirada ineficazmente teria um conteúdo elevado de fitato138, e quanto mais elevado o conteúdo deste, mais provável seria que o organismo fosse privado de minerais essenciais”139. Como podemos notar, o convívio diário do romano com as crises de abastecimento de alimentos (o que poderia ocasionar, por sua vez, uma negativa situação política), agravava sua mal-nutrição, não importando, nesse caso, o quão rico fosse, já que a dieta e o fabrico dos alimentos eram praticamente os mesmos para toda a população. 134 Peter Garnsey, Alimentação e sociedade na antiguidade clássica, pp. 115-116. 135 Alimentação e sociedade na antiguidade clássica, p. 16. 136 Idem, p. 123. 137 A falta dessas vitaminas gera avitaminoses que causam, entre as vitaminas mencionadas (A, C e D): má formação dos ossos, prejudica o crescimento, é a principal causa de cegueira em crianças, escorbuto, e raquitismo. Todas essas doenças são tratadas por Peter Garnsey no capítulo intitulado “A malnutrição” (pp. 42-59), no livro já mencionado. 138 O fitato é um composto que está naturalmente presente nos cereais. Esse composto se liga a sais minerais como o zinco, ferro e cálcio no intestino, impedindo que o corpo aproveite bem estes nutrientes. 139 Peter Garnsey, Alimentação e sociedade na antiguidade clássica, p. 20. 32 Parte III A) Alguns materiais e algumas técnicas Tácito, historiador do século I-II d.C., escreveu em seus Anais (Livro XIII): [38] [Ano de 64 d.C.] Seguiu-se logo um grande desastre, o qual se foi casual ou obra da malícia de Nero ainda hoje não é fato certo, porque uma e outra coisa lemos nas histórias. Foi um fogo o mais horroroso e o mais devastador de todos quantos nos tempos passados se tinham visto em Roma. O incêndio começou na parte do Circo, que está contígua aos montes Palatino e Célio; e dando nas lojas aonde encontrou bastantes matérias combustíveis, apareceu logo com tal violência, ajudado pelo vento, que tomou todo o espaço do Circo, em que os palácios não tinham pátios em roda, nem os templos muros alguns, e enfim nada havia que o pudesse retardar. Estendendo-se depois com grande ímpeto, e passando ora das planícies às alturas, ora destas aos baixos da cidade, antecipou com a sua incrível rapidez todos os remédios que se lhe poderiam aplicar; porque achava todas as facilidades possíveis dentro de uma capital que, como a antiga Roma, constava de ruas estreitas, e de quarteirões mui extensos. Além disto, os alaridos das mulheres assustadas, os muitos velhos e crianças, e a imensa gente, que corria ou para salvar-se ou para salvar os outros, e que ou conduzia os doentes ou esperava por eles, com as suas mesmas pressas, ou com as suas mesmas demoras aumentavam ainda mais a confusão e o embaraço. Muitas vezes, só enquanto olhavam para trás, viam-se cercados por diante e pelos lados; e se tinham a lembrança de se passarem aos bairros vizinhos já também os achavam envolvidos nas chamas, não podendo, ainda que quisessem, buscar os que eram mais retirados, porque também lá encontravam o mesmo flagelo. Sem saberem afinal nem que perigo evitassem, nem que asilo fossem demandar, ficavam em montões pelas ruas ou deitados pelos campos, de sorte que uns, havendo perdido toda a sua fortuna, e não tendo já com que se poder alimentar, e outros com a dor de terem visto morrer os seus parentes, sem lhes poderem acudir, entregavam-se voluntàriamente à morte ainda quando tinham meios de evitá-la. Ninguém mesmo se atrevia a impedir tanto mal, porque ou se ouviam os gritos ameaçadores de muitos que já estavam preparados para estorvar quem tal intentava, ou se viam outros aumentar o incêndio com fachos acesos que publicamente arremessavam, clamando em altas vozes, que tinham ordem para isto, ou fosse para assim roubarem melhor e mais à sua vontade, ou porque realmente as ordens fossem verdadeiras. [39] Neste mesmo tempo Nero se conservava em Ântio, e não voltou a Roma senão quando o fogo já se ia aproximando do edifício que ele havia feito construir para unir o palácio com os jardins de Mecenas. Mas não se pôde apagar; e o palácio e o edifício com tudo quanto estava em roda ficaram abrasados. Para dar algum alívio ao povo aterrado e fugitivo mandou então abrir o Campo de Marte, os monumentos de Agripa, e até os seus próprios jardins. Armaram-se barracas à pressa para recolher a gente mais pobre; mandaram-se vir de Óstia e dos municípios vizinhos todos os móveis precisos; e regulou-se a venda do pão pelo preço mais baixo. Contudo, todas estas demonstrações populares não produziram o seu efeito, porque se espalhou um boato de que Nero no momento em que Roma estava ardendo, fora ao teatro que tinha em sua casa, e nele cantara a destruição de Tróia, comparando as desgraças antigas com a calamidade presente. [40] Afinal, passados seis dias, parou o fogo na parte mais baixa do monte Esquilino, depois de se ter abatido um grande número de edifícios, afim de que a sua constante impetuosidade não pudesse achar outro alimento senão o espaço dos campos, ou se possível fosse o imenso vácuo dos ares. Mas ainda o susto bem se não tinha acabado quando se tornou a atear o incêndio com não menos violência nos lugares mais descobertos da cidade; o que assim fez que não morresse tanta gente, porém que fossem consumidos pelas chamas muitos mais templos dos deuses, e maior número de pórticos destinados para recreio. Deu contudo este incêndio ainda ocasião a maiores suspeitas, porque principiou nos prédios Emilianos que Tigelino possuía. Parecia que Nero aspirava à glória de edificar uma nova cidade, e de lhe dar o seu nome. Com efeito, dos quatorze bairros de Roma só quatro se conservaram inteiros; três ficaram completamente arrasados; e sete apenas mostravam alguns vestígios de edifícios abatidos, e meio devorados. [41] Seria dificultoso enumerar as casas particulares, os palácios, e os templos que foram destruídos; contudo direi sempre que os mais antigos monumentos religiosos, tais como aquele que Sérvio Túlio havia dedicado à Lua, o grande altar e o templo que o Árcade Evandro tinha consagrado ao poderoso Hércules, o de Júpiter Estator, obra de um voto de Rómulo, o palácio de Numa, e o templo de Vesta com todos os penates do povo romano acabaram neste incêndio. Não falo das riquezas imensas, fruto das nossas vitórias, de todos estes primores das artes da Grécia, e dos riquíssimos manuscritos autênticos, antigos monumentos do gênio, e que nossos velhos ainda se lembravam ter visto; esta perda irreparável, apesar de toda a brilhante magnificência da nova cidade, nunca se poderá esquecer. Houve quem notasse que o incêndio principiara aos quatorze das calendas de Agosto [19 de Julho], dia em que os Gauleses também já tinham entrado em Roma, e lhe haviam posto o fogo. Outros ainda mais indagadores mostraram, que entre ambos os incêndios tinham decorrido os mesmos anos, meses, e dias. [42] Contudo Nero serviu-se das ruínas da pátria para sobre elas fabricar um palácio em que o ouro e as pedras preciosas não causavam tanta maravilha, por serem já muito vulgares, e uma ostentação ordinária do luxo, como os campos e os lagos, e por uma parte as artificiais solidões e desertos formados por bosques espessos, e por outra as largas planícies, e longas perspectivas, que dentro de seu imenso circuito se viam. Foram seus engenheiros e arquitetos Severo, e Céler, os quais pelo seu gênio e ousadia tentaram forçar a natureza, e nenhuma dúvida tiveram em desperdiçar os tesouros do príncipe. Com efeito, prometeram-lhe abrir um canal que fosse navegável desde o lago Averno até a embocadura do Tibre, apesar da aspereza do terreno, e das altas montanhas que era preciso romper; e de não se encontrar em todo este longo espaço lugar algum úmido que pudesse fornecer águas, à exceção das Lagoas Pontinas: todo o mais terreno era escabroso e árido, de sorte que, ainda quando fosse possível rompê-lo, não merecia tanto trabalho, nem despesas. Assim mesmo Nero, que sempre folgava de empreender coisas da maior dificuldade, se esforçou em rasgar as alturas vizinhas do Averno; mas ainda hoje se conservam os vestígios das suas esperanças baldadas. [43] Todas as casas porém que, depois de feito este palácio imenso, tiveram ainda espaço para se poderem reedificar, não foram construídas sem ordem e ao acaso, como havia acontecido depois do incêndio dos Gauleses; mas regularam-se os quarteirões, alargaram-se as ruas, determinou-se a altura dos edifícios, e em frente dos palácios se fizeram grandes pátios e pórticos que lhes defendiam as entradas. Nero prometeu construir à sua custa estes pórticos, de entregar aos proprietários o terreno limpo de entulhos, e de recompensar, segundo as suas qualidades e riquezas, aqueles que dentro de um certo tempo tivessem acabado as suas casas ou palácios. Para despejar os entulhos se destinaram as lagoas de Óstia, e determinou-se que os navios que entrassem no 33 Tibre carregados de trigo os transportassem para ali na sua volta. Também se regulou que certas partes dos edifícios não tivessem madeiras, e só fossem construídas de pedras de Alba, e de Gábios, que resistem ao fogo. E para que os particulares não se aproveitassem das águas em prejuízo do público, e assim deixassem de correr em abundância, e em diferentes lugares, criou-se inspetores para que cada família pudesse ter auxílios prontos contra o fogo, e usar deles com toda a facilidade; ordenando-se ao mesmo tempo que todas as casas fossem sobre si, sem comunicação com os vizinhos. Estes regulamentos de utilidade deram também formosura à nova cidade; contudo, ainda havia alguns persuadidos de que a antiga forma era mais saudável, porque as ruas estreitas, e os tetos elevados não davam tanta entrada aos raios do sol, e agora, pelo contrário, sendo largas e descobertas, ficavam sujeitas a toda a força do calor. [44] Tais eram as providências humanas que se davam; e delas se passou logo às expiações para se aplacar a cólera dos deuses. Consultaram-se os livros sibilinos, e conforme as suas respostas se fizeram preces públicas a Vulcano, a Ceres, e a Prosérpina; e as matronas romanas foram em procissão implorar o auxílio de Juno, primeiramente ao Capitólio e depois às bordas mais vizinhas do mar. Trazendo dali água, aspergiram com ela o templo e a estátua da deusa; e as mulheres casadas celebraram as Selistérnias, e vigílias. Mas nem todos os socorros humanos, nem as liberalidades do príncipe, e nem as orações e sacrifícios aos deuses podiam desvanecer o boato infamatório de que o incêndio não fora obra do acaso. Assim Nero, para desviar as suspeitas, procurou achar culpados, e castigou com as penas mais horrorosas a certos homens que, já dantes odiados por seus crimes, o vulgo chamava cristãos. O autor deste seu nome foi Cristo, que no governo de Tibério foi condenado ao último suplício pelo procurador Pôncio Pilatos. A sua perniciosa superstição, que até ali tinha estado reprimida, já tornava de novo a grassar não só por toda a Judeia, origem deste mal, mas até dentro de Roma, aonde todas as atrocidades do universo, e tudo quanto há de mais vergonhoso vem enfim acumular-se, e sempre acham acolhimento. Em primeiro lugar se prenderam os que confessavam ser cristãos, e depois pelas denúncias destes uma multidão inumerável, os quais todos não tanto foram convencidos de haverem tido parte no incêndio como de serem os inimigos do gênero humano. O suplício destes miseráveis foi ainda acompanhado de insultos, porque ou os cobriram com peles de animais ferozes para serem devorados pelos cães, ou foram crucificados, ou os queimaram de noite para servirem como de archotes e tochas ao público. Nero ofereceu os seus jardins para este espetáculo, e ao mesmo tempo dava os jogos do Circo, confundido com o povo em trajes de cocheiro, ou guiando as carroças. Desta forma, ainda que culpados, e dignos dos últimos suplícios, mereceram compaixão universal por se ver que não eram imolados à publica utilidade, mas aos passatempos atrozes de um bárbaro. O longo excerto acima retrata um dos episódios mais famosos da História Romana; qualquer pessoa que ouça o nome “Nero” imediatamente se lembrará de que “ele causou um incêndio em Roma, enquanto tocava sua harpa”. Contudo o que nos interessa nesse importantíssimo trecho são as menções à materialidade romana, entre elas, as residências. Na Parte II (item B) deste trabalho, aludimos às tabernae, que se expandiram pelo Império após o século II a.C.. Essas tabernas ou lojas eram as principais responsáveis pela distribuição local de alimentos e artefatos (também produzidos nas oficinas), e estavam espalhadas por toda a cidade. Como afirma Tácito, as lojas foram um verdadeiro catalisador do incêndio de 64 d.C.: “O incêndio começou na parte do Circo, que está contígua aos montes Palatino e Célio; e dando nas lojas aonde encontrou bastantes matérias combustíveis, apareceu logo com tal violência, ajudado pelo vento, que tomou todo o espaço do Circo”140. Embora o autor não mencione quais seriam os materiais combustíveis, podemos deduzir que não fugiriam do cotidiano romano, ou seja, eram materiais básicos, que a maioria da população teria em casa ao comprar, tais como tecidos, objetos de madeira (usados no mobiliário e como instrumentos de fabricação de outros artefatos), couro, e, principalmente, o azeite, que era o principal combustor na Roma Antiga, utilizado para gerar calor e luz, seja nos archotes carregados pelos cidadãos quando saíam à noite pelas ruas, seja dentro das próprias moradias, onde o óleo era o combustível das imprescindíveis lamparinas141. As ruas de Roma, como já estudado no item C da Parte I, colaboraram para a extensão do fogo: “porque achava todas as facilidades possíveis dentro de uma capital que, como a antiga Roma, constava de ruas estreitas, e de quarteirões mui extensos”142. Tácito segue dizendo a respeito da utilização das ruínas da cidade por Nero para a construção de sua Domus Aurea (“Casa Dourada”, ver Figuras 9 e 10), que recebeu essa denominação devido às pinturas em cor de ouro espalhadas pela estrutura 143. Todavia, o imperador foi responsável pela reestruturação do planejamento urbano da Cidade, tendo, inclusive, limitado a altura das residências, como afirma o historiador antigo: “Todas as casas, porém que, depois de feito este palácio imenso, tiveram ainda espaço para se poderem reedificar, não foram construídas sem ordem e ao acaso, como havia acontecido depois do incêndio dos Gauleses; mas regularam-se os quarteirões, alargaram-se as ruas, determinou-se a altura dos edifícios, e em frente dos palácios se fizeram grandes pátios e pórticos que lhes defendiam as entradas”; e também estabeleceu que novos materiais fossem usados nas construções: “Também se regulou que certas partes dos edifícios não tivessem madeiras, e só fossem construídas de pedras de Alba, e de Gábios, que resistem ao fogo”144. Mas as medidas de Nero, obviamente, não resistiram ao tempo, e temos, em fins do século II d.C., um poeta Juvenal um tanto ranzinza: Que lugar desgraçado, ou solitário Preferível não vemos à Cidade Terrível, onde incêndios, e ruínas 145 De prédios são contínuos (...). 140 Anais, 38. Para maior entendimento acerca do uso e das características das lamparinas, ver a dissertação de Mestrado da arqueóloga Maria Isabel D‟Agostino Fleming: Lamparinas na antiguidade clássica: problemas sociais, econômicos e tecnológicos. 142 Anais, 38. 143 A Domus Aurea foi, posteriormente, soterrada devido à construção das Termas de Trajano. A notícia mais recente sobre o palácio de Nero data de Fevereiro de 2007, quando partes das escavações da estrutura foram re-abertas ao público, depois de quase dois anos fechada para reparos por causa do risco de desmoronamento. 144 Anais, 43. 145 Sátiras, III, 8-11. 141 34 Os incêndios em Roma foram uma constante. Muitas são as passagens nas fontes antigas que mencionam o crepitar de edifícios. Em algumas delas, os causadores do fogaréu foram políticos com seus grupos de partidários, como a mostrada acima, na qual Tácito fala sobre a suspeita do intento do imperador de transformar parte da cidade em sua “Nerópolis”146, e Suetônio o acusa com todas as palavras (Nero, 38): Simulando descontentamento com a feiúra dos antigos edifícios, com a estreiteza e a tortuosidade das ruas, incendiou a Cidade de forma tão acintosa que a maior parte dos consulares não ousou prender os cubiculários, surpreendidos nas suas casas com estopas e tochas. Todavia, a cidade estava propensa a incêndios e desmoronamentos – além da dificuldade na distribuição de água vinda dos aquedutos – por causa dos materiais empregados na construção dos edifícios, das moradias. Cabem aqui algumas palavras sobre as matérias-primas empregadas no fabrico das residências. Para isso, devemos recorrer ao principal tratado de arquitetura deixado pelos romanos, a obra Da Arquitetura de Marco Vitrúvio Polião, escrita no fim do século I a.C. (ano 25) sob a benesse de Augusto, constituída de dez livros que discorrem sobre a edificação de diversas estruturas, monumentais e residenciais. Em seu “Livro II”, Vitrúvio explana pormenorizadamente os materiais utilizados nas construções; vejamos o que o autor nos deixou sobre os tijolos: Assim, com relação aos tijolos, falarei em primeiro lugar sobre a terra com a qual se deve produzi-los. Não devem ser feitos com terra arenosa, nem pedregosa, nem com lama arenosa, porque, produzidos desses materiais, primeiramente tornam-se pesados, após o que, com a dispersão das chuvas pelas paredes, desmancham-se e fazemse desabar, bem como a palha contida neles não mais se agrega por causa de sua aspereza. Devem portanto, ser feitos de terra argilosa branca, ou argila vermelha, ou até mesmo saibro147. Os desse último tipo, em virtude de sua leveza, possuem consistência e, por ocasião da obra, não se mostram pesados, sendo facilmente assentados. Têm de ser produzidos na primavera ou no outono para que sequem de uma única vez. Os que são feitos no calor do verão tornam-se, pois, defeituosos, porque ao cozer completamente a camada exterior, o sol faz seu interior parecer ressecado apesar de ainda não estar seco, e depois, secando, contrai-se, trincando as partes que estavam secas. Produzidos assim fendidos, tornam-se quebradiços. Serão muitíssimo melhores ainda se forem produzidos a cada dois anos pelo menos, pois antes 148 desse tempo não podem secar completamente . A leitura de Vitrúvio torna-se tão fascinante devido ao seu caráter de manual aos arquitetos coetâneos a ele; a visão dos antigos sobre um assunto complexo como a arquitetura mostra-se um tanto didática quando lemos a obra desse autor. Vitrúvio 146 Suetônio, Nero, 55. Saibro: rocha resultante da decomposição química de granitos ou gnaisses. 148 II, 3. 147 alude à qualidade do tijolo que é seco naturalmente nas estações amenas do ano. Havia, também, os tijolos queimados, muito empregados nas construções romanas. De acordo com os arqueólogos Peter Connolly e Hazel Dodge em seu livro The ancient city, os tijolos queimados poderiam ser de quatro tamanhos padrões149 (Figura 11): bipedalis (“dois pés romanos”), 59 cm; sesquipedalis (“um pé romano mais sua metade”), 44 cm; pedalis (“um pé romano”), 29,5 cm; e bessalis (“três quartos de pé romano”). Sobre o tipo de areia apropriada para a composição da argamassa, Vitrúvio diz que as espécies de areia fóssil são as melhores porque não apresentam características de tornarem-se terrosas com a exposição ao calor do Sol, o que faria a argamassa não segurar os tijolos e, conseqüentemente, ruir as estruturas 150. Um outro gênero de argamassa poderia ter em sua composição o pó extraído da pozolana (pumicita) – ou a “terra de Vesúvio”, nas palavras de Vitrúvio – uma rocha vulcânica extremamente eficaz para conferir firmeza aos edifícios e que se solidifica, inclusive, sob a água151. Outro componente básico utilizado na alvenaria das residências (e das demais construções, geralmente) era a cal, que seria (...) obtida do cozimento da pedra branca [calcita] ou da pederneira [sílex]; que extraída de pedra compacta e mais consistente será adequada à alvenaria, e de pedra porosa aos revestimentos. (...) Ora, por que motivo a cal, ao misturar-se à água e à areia, consolida a alvenaria? Parece que a explicação residiria no fato de as rochas, como os demais materiais, resultarem de uma combinação de princípios. Assim, as que encerrassem mais ar seriam moles; as que encerrassem mais umidade, dúcteis; mais terra, duras, 152 e mais calor, mais frágeis . A construção de edifícios mais altos foi possível graças ao desenvolvimento do concreto (opus caementicium – “obra cimentada”) no século III a.C., que conviveu lado a lado com a antiga técnica do opus craticum (“obra engradada; com formato de grade”). O concreto foi aperfeiçoado na região da Campânia, e fazia-se a partir de uma mistura de pedras e/ou tijolos formando um agregado que era preenchido, alternadamente, com a argamassa. Porém, a opção mais barata de edificação era com o opus craticum (Figura 12), muito utilizado quando se desejava construir algum andar superior: a técnica consistia em preencher os espaços quadrados deixados pela grade de madeira com pedregulhos e argamassa. Embora mais econômico, o opus craticum era frágil e ruía com freqüência, além de conter matéria inflamável (madeira), sendo passíveis de causar incêndios 153. 149 Página 138. II, 4. 151 II, 6. Já Peter Connoly e Hazel Dodge não fazem menção à areia fóssil como elemento da argamassa, segundo eles (The ancient city, p. 138): “A argamassa era feita com pozolana [pozzolana], uma areia vulcânica que dá força extra e coesão ao material e solidifica-se sob a água”. 152 Vitrúvio, Da Arquitetura, II, 5. 153 Devemos lembrar também que o teto das moradias era feito de madeira, coberto com telhas (tegulae) produzidas com terracota e que possuíam, segundo Peter Connolly e Hazel Dodge (The ancient city, p. 139), geralmente, 45 cm de largura por 60 cm de comprimento (ver Figura 16). Vitrúvio (II, 9) explica como deixar a madeira ideal para o uso na construção: 150 35 Para as fundações dos edifícios, o concreto era derramado em camadas entre uma estrutura de alicerce feita de madeira, que geralmente era deixada no local após a solidificação do concreto (Figura 13). Para a construção de muros, os romanos usaram diversas técnicas (além do opus craticum) que variaram no tempo: opus quadratum (“obra quadrada”), datada do início do século VII e século VI a.C., consistia em colocar blocos de pedras paralelos uns aos outros; opus incertum (“obra incerta; pouco firme”), datada do início do século II a.C., um revestimento para o concreto construído com pequenas e irregulares pedras; opus quasi-reticulatum (“obra quase reticulada”), último quartel do século II a.C., revestimento para concreto feito com pedras quadradas, mas não muito bem dispostas; opus reticulatum (“obra reticulada”), início do século I a.C. até o governo de Nero, um revestimento para concreto feito com pedras quadradas dispostas diagonalmente, formando o traçado perfeito de uma rede; opus testaceum (“obra conchada”), muito usada a partir de meados do século I d.C., consistia em um revestimento para o concreto feito com camadas de tijolos queimados dispostos paralelamente; opus mixtum (“obra misturada; mista”), início do século II d.C., revestimento que usava tijolos queimados dispostos à maneira do opus testaceum e/ou intercalados com opus reticulatum; opus vittatum (“obra listada”), por volta do século IV d.C., consiste em camadas alternadas de pedras com tijolos queimados154 (Figuras 14 e 15). As rochas utilizadas pelos romanos em suas edificações variavam em formas e tipos, podendo-se destacar o tufo155, o travertino156 e o mármore157. As pedreiras localizavam-se por toda a Península Itálica e o comércio dessas rochas estendia-se também pelo território itálico todo, como Vitrúvio atesta por meio de seu conhecimento material: cita, no capítulo VII de seu Livro II, as cidades de Tíbure, Anisterno, Soracte, Fidenas, Tarquínia, e as regiões da Campânia, Úmbria, Piceno e Venécia. ordem senatorial), começava o trabalho de composição de sua obra. O arquiteto era visto realmente como um compositor, como nos diz o historiador e arqueólogo Robert Scranton: “O arquiteto (...) é instruído a „fazer especificações‟. O verbo usado [no mundo grego] é syngrapsai, do qual provém o substantivo syngraphe, amplamente usado. O significado do substantivo pode ser entendido como „composição escrita‟: sendo usado para designar tanto prosas como histórias ou „escritas‟ em geral; talvez esse substantivo contenha em si uma idéia de se juntar, na escrita, uma série de dados. De qualquer maneira, ele é comum no vocabulário antigo sobre as construções e parece ter sido utilizado de forma que entendamos como „especificações‟ para uma edificação, (..) ou „especificações‟ para um contrato (..)”158. O significado de “compor” também cabia perfeitamente ao entendimento do verbo “desenhar”: lendo Vitrúvio (I, 2), percebemos que o arquiteto deveria de fato fazer os desenhos (das plantas, elevações e perspectivas) da construção que seria executada. Trabalho esse realizado também por uma parcela da plebe urbana proletária (obviamente, tratando-se aqui de um centro urbano), que recebia salário em troca dos dias empregados para erigir a construção (Figura 17), pois nenhuma edificação da Antiguidade foi erigida por apenas um homem: os “anônimos” tiveram um papel fundamental na ampliação da cultura material, como nos lembra Brecht em seu famigerado poema: Quem construiu a Tebas de sete portas? Nos livros estão os nomes de reis. Arrastaram eles os blocos de pedras? E a Babilônia várias vezes destruída. Quem a reconstruiu tantas vezes? Em que casas Da Lima dourada moravam os construtores? Para onde foram os pedreiros, Na noite em que a muralha de China ficou pronta? A grande Roma está cheia de arcos de triunfo. Quem os ergueu? Sobre quem Triunfaram os Césares? A decantada Bizâncio 159 Tinha somente palácios para seus habitantes? (...) Todas essas técnicas de construção, os materiais empregados nas edificações e como seriam esses edifícios eram pensados e formulados pela figura do arquiteto (architectus). Esse especialista, após os últimos acertos com a pessoa que o contratava (geralmente um membro da ordem eqüestre ou da B) Moradias: Domus e Insula É necessário que seja cortada fazendo-se uma incisão na espessura da árvore até a medula intermediária e que se deixe, para que, gotejando, saia através dela toda a seiva. Desse modo, o líquido inútil que estiver em seu interior, escorrendo pela incisão, impedirá que a seiva se transforme em pus e que comprometa a qualidade da madeira. Destarte, quando a árvore estiver seca e não destilar mais gota alguma, será derrubada e estará perfeita para ser utilizada. 154 Para melhor entendimento das técnicas descritas. Sobre a descrição da alvenaria segundo os romanos, consultar: Vitrúvio, Da Arquitetura, II, 8. 155 Rocha vulcânica sedimentar, também conhecida por pozolana. Dela era extraído o pó utilizado no preparo da argamassa mencionada por Vitrúvio. 156 Rocha calcária sedimentar. 157 Rocha calcária metamórfica. Após esta breve introdução aos materiais e algumas técnicas utilizadas nas construções, analisaremos a moradia romana. Mas qual seria a importância sobre o estudo da casa e qual a relação entre a residência dos romanos e o trabalho realizado pelos artesãos da plebe urbana (questão central que abordamos)? “Greek building”, in: Carl Roebuck (ed.), The muses at work, pp. 5-6. 159 Bertolt Brecht, “Perguntas de um trabalhador que lê”, in: Poemas de Bertolt Brecht. 1913-1956. São Paulo: Brasiliense, 1986, p. 167. 158 36 A questão mais evidente ao se estudar as moradias romanas é que os aspectos estruturais das casas denotam o contraste existente entre as pessoas mais abastadas e as que possuíam menos recursos econômicos. Como se verá, a planta de uma casa pertencente a um rico (domus – “casa”) é geralmente mais fácil de identificar quando comparada à de uma insula (“ilha”), embora o problema central não seja o do tamanho da área ou o da altura da estrutura. As moradias ricas possuíam elementos arquitetônicos em comum: características herdadas quando da formação de uma aristocracia como grupo social, diferenciada das demais pessoas que habitavam o campo ou a cidade. Embora houvesse uma tendência ao agrupamento de moradias de pessoas mais abastadas em determinados bairros, mesmo assim dificilmente era possível conter a permeação (e a difusão) das insulae e dos tuguria pela geografia urbana romana. A insula, por sua vez, foi reflexo do crescimento demográfico sofrido por Roma a partir do século III a.C.: o território urbano ficou pequeno para a construção de moradias individuais, além do alto custo de edificação desse tipo de residência. A solução encontrada foi a mais prática possível: a construção de “prédios”, com andares variados, por parte dos membros pertencentes às ordens senatorial ou eqüestre para fins de locação160. Outra forma rentável era ampliar uma domus, construindo-se um cômodo adjacente à estrutura ou até mesmo elevando-se um andar na casa. Voltando-nos à pergunta inicial, a resposta está no fato de as moradias serem os locais de fabricação e venda dos artesanatos. Uma insula (e também uma casa com algum cômodo locado) podia contar com várias tabernae (“tabernas”) e officinae (“oficinas”), ou seja, essas áreas de trabalho da plebe urbana eram as responsáveis pela distribuição de alimentos e dos artefatos que serão aqui estudados. O taberneiro e o artesão normalmente moravam dentro de seus locais de trabalho, mesclando, dessa maneira, sua vida pública e sua vida particular em um mesmo ambiente, acomodando-o de acordo com cada ocasião. Obviamente, esses artesanatos vendidos eram acolhidos em inúmeros locais diferentes, por isso, o estudo da moradia dos ricos também se faz importante: os produtos fabricados foram, em diversas ocasiões, encontrados em escavações arqueológicas realizadas em domus; dessa maneira, é possível analisar quais os artesanatos mais comuns que chegavam a essa elite da sociedade. Far-se-á a seguir, portanto, uma breve descrição das principais características da domus – aqui entendida como “consumidor” – e da insula onde morava e trabalhava a plebe urbana – aqui entendida como “fabricante”. ▪ Domus. Para o arqueólogo John R. Clarke: “Duas fontes nos ajudam a reconstruir com certa verossimilhança a casa urabana patrícia, ou domus. Uma das fontes é Vitrúvio (Da Arquitetura), escrita nos anos 20 a.C.. O arquiteto cuidadosamente nomeia as salas e prescreve as funções dessas salas. (...) Apesar de sua grande atenção aos pormenores, Vitrúvio nunca forneceu uma planta clara o bastante para a domus. Esse problema é resolvido a partir de nossa segunda fonte: as casas romanas escavadas da Itália. [Assim, devido às escavações,] é-nos possível reconstruir a típica planta de uma habitação patrícia descrita por Vitrúvio”161. Dessa maneira, o estudo das moradias romanas é realizado com base em duas fontes diferentes, mas complementares: as fontes textuais e as fontes materiais. As melhores evidências materiais – tanto em quantidade como em qualidade – das moradias nas cidades romanas encontram-se em Pompéia e Herculano, graças à erupção do vulcão Vesúvio em 79 d.C., que praticamente soterrou um retrato da vida romana do século I d.C.162. Embora cada cidade da Península Itálica contasse com suas particularidades, as características básicas do que era uma domus estenderam-se pela orla do Mediterrâneo. Segundo A. J. Brothers em seu capítulo “Urban housing” presente na obra Roman domestic buildings, o desenvolvimento de casas “típicas” romanas parece ter duas fases: A) uma forma puramente “itálica”, na qual um conjunto de salas rodeia um espaço aberto; B) a essa forma “itálica” foi adicionado um pátio colunado (peristilo) cercado por demais salas, que segundo o autor: “Esta adição chegou sob a influência grega e era geralmente construído ao fundo da casa original (...)”163. A forma “itálica” a que se refere Brothers deriva principalmente do modelo etrusco de construção. A junção de características arquitetônicas etruscas, laciais e helênicas dão mostra do porquê de as diversas partes de uma casa possuírem denominações que variam entre o latim (atrium e tablinum, por exemplo) e o grego (peristylium e exedra, por exemplo)164. Os elementos que compunham a casa patrícia serão a seguir explicitados. 160 Vitrúvio, no século I a.C., escrevia sobre a necessidade das insulae (II, 8): The houses of Roman Italy: 100 B.C. – A. D. 250, p. 2. D. S. Robertson escreveu (Arquitetura grega e romana, p. 359): “No tocante às moradias romanas o volume de testemunhos é avassalador, porém, quanto ao período pré-imperial, dependemos principalmente de Pompéia, onde as casas eram, em sua origem, mais oscas que romanas, embora exibam um tipo italiano claramente definido”. A frase de Robertson é de 1929; mais construções pré-imperiais foram escavadas até hoje, contudo, as cidades vesuvianas ainda são as evidências mais bem conservadas. 163 Página 34. 164 A. J. Brothers, “Urban Housing”, in: I. M. Barton (ed.), Roman domestic buildings, pp. 34-35. 161 162 É necessário (...) produzir numerosas habitações na majestade da Urbe, na infinita aglomeração de cidadãos. Logo, uma vez que as áreas no rés-do-chão não poderiam conter tamanha multidão a ocupar a Cidade, por isso mesmo, é necessário recorrer à ajuda dos edifícios em altura. E, assim, estruturas em altura com pilares de pedra, paredes de alvenaria, argamassa de pedrisco e cobertas por numerosos vigamentos nos andares superiores serão de fundamental importância para a construção de edifícios. Por conseguinte, com a cidade multiplicada em altura por muitos pavimentos, o povo romano terá, sem dificuldades, habitações magníficas. 37 ▪ Atrium (“átrio”): principal espaço da sala. Ao seu redor os demais cômodos da moradia eram estabelecidos. “Existem muitas sugestões de derivação para a palavra atrium; uma das mais plausíveis – que embasa a teoria de um „espaço de vivência‟ – é a que afirma a palavra vir de ater (“preto”) devido ao escurecimento das vigas de madeira do teto causado pela fumaça vinda do fogo sagrado da família, que ardia no centro do espaço, sob uma pequena abertura no teto”165. A teoria de o átrio ser um espaço de vivência é calcada não apenas na origem do termo atrium, mas também nos dados que as escavações arqueológicas trouxeram à luz: algumas casas de Herculano não apresentam implúvio ou o apresentam como uma adição posterior ao átrio. Uma outra teoria é a de que o átrio era originalmente um pátio sobre o qual o telhado era transpassado por uma extensão gradual de beirais, o que corrobora o escurecimento das vigas por causa da fumaça do fogo. Vitrúvio nos apresenta cinco classificações de átrios: No átrio, além dos retratos168 dos ancestrais da família, também ficava um elemento importante da vida religiosa romana: o lararium (“larário”; local de culto aos lares. Ver Figura 24). “Usualmente colocado em um dos cantos do átrio ou na área da cozinha, esses altares incluíam, em adição às estátuas ou pinturas dos dois lares169 e do genius170, outros símbolos de boa fortuna [felicidade], como a serpente. Os lares recebiam uma variedade de oferendas, incluindo incenso, encantamento, uvas, guirlandas de grãos, bolos de mel, favos de mel, frutas, vinho, e até mesmo sacrifícios de sangue. No lararium, o paterfamilias171 regularmente rezava e oferecia sacrifício aos lares da família”172. Átrios toscanos são aqueles nos quais as vigas transversais sustentam ao longo do vão modilhões e calhas, desde os cantos das paredes até o ângulo do vigamento, bem como, nos esteios, um escoadouro da água das chuvas para um implúvio central. Nos átrios coríntios, segundo as mesmas disposições, são instaladas vigas e implúvios, mas as vigas que vêm de trás das paredes compõem-se com um circuito de colunas a sua volta. Tetrastilos são aqueles colocados apenas sob vigas e colunas cantoneiras que asseguram a essas vigas utilidade e firmeza, porque elas próprias nem são obrigadas a suportar tão grandes esforços, nem são sobrecarregadas por modilhões. Em duas águas [também conhecido por “despluviado”] são aqueles cujas calhas, sustentando uma cisterna, remetem para trás a água das chuvas. Esses átrios são da maior utilidade sobretudo nas habitações de inverno, porque seus implúvios, uma vez soerguidos, não prejudicam a iluminação das salas de jantar. Apresentam, porém, o grave inconveniente de exigir constantes reparações, porque os dutos ao redor das paredes que escoam as águas das chuvas são formados por canaletas que não recolhem das calhas com suficiente rapidez a água defluente, que, acumulando-se dessa forma, transborda, arruinando o vigamento dos edifícios nesse gênero. Átrios abobadados [também conhecido por “testudíneo”], por sua vez, são executados onde não há grandes vãos a serem vencidos, e por cima dos quais, sobre um vigamento, podem 166 ser erguidas habitações espaçosas (Figuras 18 a 21). ▪ Fauces (“garganta”): corredor que separava o átrio da rua; às vezes, entre a ligação da fauces com o atrium, existia um pequeno cômodo chamado uestibulum (“vestíbulo”). A. J. Brothers aponta algo interessante sobre a segurança nas domus: “As portas eram fechadas por trancas e, às vezes, por fechaduras de ferro também. À noite, a segurança na porta podia ser reforçada com o uso de um arrimo de madeira que era posicionado num encaixe existente na fauces e colocado contra o centro da porta. Ocasionalmente, como na Casa do Touro em Pompéia, existia uma pequena porta na parede lateral do uestibulum que dava para a fauces, não precisando abrir a porta principal a cada pessoa sozinha que desejasse entrar. Esses sistemas de segurança demonstram claramente os perigos que cercavam as ruas, especialmente à noite”174. O eixo fauces-atrium-tablinum era percorrido todas as manhãs pelos clientes do paterfamilias (nesse caso, exercendo o papel de patronus – “patrão”) no ritual da salutatio (“saudação”): um laço não formal de fidelidade dos clientes aos seus patrões. Para John R. Clarke, “esse ritual estruturou a domus”175. O compluuim (“complúvio”) é a abertura na parte central do teto do átrio, sendo o responsável pela iluminação, pela ventilação do ambiente e por facilitar a chegada das águas da chuva a uma bacia retangular existente no chão do centro do átrio, o impluuium (“implúvio”). Alguns implúvios continham uma fonte, uma estátua ou uma cisterna, denominada puteal (“boca do poço”), que armazenava as águas pluviais para o uso doméstico da família, como bem explica John R. Clarke: “O implúvio (...) é um marcador de eixo [na casa] e um símbolo da independência da domus em relação ao mundo exterior: no período anterior à água vinda das ruas, a cisterna providenciava o fornecimento de água para a família” 167 (Figuras 18, 22 e 23). 165 Ibidem, p. 37. Da Arquitetura, VI, 3. 167 The houses of roman Italy: 100 B.C. – A. D. 250, p. 4. 166 ▪ Tablinum (“sala de recepção”): sala com a mesma largura do átrio, construída imediatamente após esse cômodo173. Sua função era a de receber visitantes e, ao mesmo tempo, a de guardar os documentos (tabulae) referentes à casa e à família. ▪ Cubicula (“cubículos”): eram quartos situados ao redor do átrio. Neles, a posição da cama era 168 O retrato romano era bem diferente da noção que temos atualmente. As famílias encomendavam o retrato de algum artesão da cidade, e ele era esculpido na rocha; ou seja, o retrato na Antiguidade era tridimensional, muito diferente do nosso retrato “plano”. Para mais pormenores sobre os retratos nas diferentes épocas romanas, ver: W. E. Mierse, Ochos ensayos interpretativos sobre el arte romano, in: M.I.D‟A. Fleming (ed.) Revista do Museu de Arqueologia e Etnologia. São Paulo: Suplemento 1, 1999. 169 Espíritos tutelares da casa, ligado ao casamento também. 170 Gênio: espírito da fertilidade que garantia a continuidade do clã (gens). 171 O pai da família; o chefe da casa e da família. 172 John R. Clarke, The houses of roman Italy: 100 B.C. – A. D. 250, p. 9. 173 Vitrúvio, VI, 3. 174 “Urban Housing”, in: I. M. Barton (ed.), Roman domestic buildings, p. 41. 175 Op. Cit., p. 4. 38 geralmente acompanhada por uma mudança no traçado do mosaico que estava no chão, por uma mudança no padrão de pintura do teto ou pela construção de uma plataforma para se apoiar a cama176. ▪ Alae (“asas”): essas alas eram áreas ou corredores que ficavam entre o átrio e o tablinio, uma de cada lado. A sua função, o seu uso ainda é incerto para os pesquisadores. ▪ Peristylium (“peristilo”): cômodo da casa de origem grega, o peristilo é um pátio ou jardim colunado com algum dos estilos gregos (dórico, jônico, coríntio, misto). Construído como um adendo na moradia, esse pátio foi posicionado atrás do tablinum. O autor A. J. Brothers chama a atenção: “A velha idéia de que o átrio de uma casa era somente para os negócios da família e o peristilo apenas para a família e para comunicações puramente sociais com os amigos mais íntimos simplesmente não corresponde ao que sabemos sobre o modo de vida romano”177. ▪ Triclinium (“triclínio”): sala de jantar cujo nome é derivado do grego, correspondendo a um conjunto de três divãs reclinados onde os convivas deitavam-se para a ceia ou banquete. ▪ Oecus (“salão”): um salão de recepção talvez usado para o jantar, e freqüentemente um dos cômodos da casa mais decorados. ▪ Diaeta (“casa de recreio”): cômodo ao ar livre, usado para lazer e relaxamento. ▪ Exedra (do grego eks – “na parte exterior de” + hédra – “banco, assento”): pátio colunado ao ar livre em formato circular ou semicircular que possuía bancos para reuniões. ▪ Tabernae (“tabernas”): cômodos construídos na domus com fins de locação para moradia e comércio. D. S. Robertson afirma que, na casa: “Havia aposentos superiores, exceto acima do tablino, iluminados por janelas (Figuras 25 e 26) existentes nas paredes externas e por vezes dotados de balcões”178. Alguns desses aposentos poderiam ser alugados para plebeus, que usariam o espaço para morar e trabalhar, seja numa taberna, seja numa oficina, porém, esses locais não eram apenas construídos em andares superiores (como atesta a presença de escadas ou até mesmo de andares superiores que sobreviveram ao tempo), edificando-se a partir da técnica do opus craticum (bem mais econômica). Muitas tabernas eram construídas na fachada da casa, ao lado da fauces. A declaração de A. J. Brothers é bastante esclarecedora: “Originalmente [esses cômodos] eram provavelmente quartos de dormir ou quartos de serviço ou para armazenagem, e em algumas casas eles permaneceram com essas funções; mas uma característica comum em A. J. Brothers, “Urban Housing”, in: I. M. Barton (ed.), Roman domestic buildings, p. 43. 177 “Urban Housing”, in: I. M. Barton (ed.), Roman domestic buildings, p. 45. 178 Arquitetura grega e romana, p. 361. Pompéia e Herculano é achar esses cômodos convertidos em lojas (tabernae) de frente à rua, em ambos os lados da entrada da casa. Se essas tabernas ficavam sob o controle do dono da casa ainda não é uma questão totalmente esclarecida, mas o fato de serem completamente abertas para a rua, sem qualquer acesso de dentro da casa, parece indicar que não eram controladas. Esse desenvolvimento tardio nas residências é apenas uma das muitas tendências que indicam o começo de um período de mudança econômica e social [a partir do século II a.C.]”179 (Figura 27). ▪ Insula. Em oposição à grande casa particular temos, em maior número, a pequena casa alugada ou particular, onde geralmente viviam as pessoas menos abastadas da cidade. No entanto, essas moradias não-domus são as que maior trabalho dão aos pesquisadores da antiguidade romana. Não é simples identificar o significado de insula (“ilha”) para os romanos. Os textos antigos muitas vezes deixam dúbia a questão de classificar o que realmente são as insulae: 180 Duas vezes apenas [o imperador Tibério ] foi generoso, publicamente: uma quando emprestou ao povo cem milhões de sestércios, pelo prazo de três anos, sem juros. Outra quando indenizou alguns proprietários de “insulas” [dominis insularum] consumidas pelo fogo, no monte Célio. (Suetônio, Vida de Tibério, 48). Os dicionários de latim designam insula como “ilha”, e essa é a causa do problema. “Ilha” pode significar tanto um único local – separado dos circunvizinhos – como pode significar também um conjunto de locais – novamente, separados dos circunvizinhos. Uma família romana residente em uma casa ou em um apartamento constituiria uma insula, afinal, o núcleo familiar estaria separado das ruas pelas paredes da construção, além de que uma família fechada em si mesma também pode ser vista como uma espécie de ilha. O arqueólogo Glenn Storey – em seu artigo “Regionaries-type insulae 1: architectural/residential units at Ostia” – faz a relação entre a palavra insula e sua materialidade: “A referência terminológica para domus parece diretamente ligada – e seu correlato arqueológico da mesma forma relativamente claro – a uma estrutura sozinha, que toma espaço em um quarteirão inteiro ou em uma discreta parte dele (especialmente como observado nas cidades de Pompéia e Herculano). A referência terminológica para insula não é tão diretamente ligada às evidências arqueológicas, mas os dois termos [domus e insula] aparecem freqüentemente justapostos, sugerindo alguma ligação íntima entre eles. A ligação poderia sugerir que a insula fora, em certo sentido, também uma estrutura separada (nesse 176 “Urban Housing”, in: I. M. Barton (ed.), Roman domestic buildings, p. 42. 180 Governou de 14 a 37 d.C. 179 39 caso, representando uma associação arquitetural), ou que fora uma família em singular (nesse caso, uma associação sócio-estrutural). Qualquer que seja a razão para o paralelo, a insula parece ser uma residência em uma escala menor (quando comparada à domus), e seu correspondente arqueológico está mais bem representado na cidade de Óstia, o porto de Roma” 181. Para os estudos sobre a definição do termo insula, Glenn Storey comparou as evidências arqueológicas com dois importantes documentos do século IV d.C., o Curiosum e o Notitia, que, em conjunto, são conhecidos por Regionários. Javier Arce, arqueólogo, discorre acerca dos Regionários: “Como é bem sabido, o Curiosum (e também a Notitia Urbs Romae) são uma descrição, ou melhor, uma enumeração, dos diversos monumentos da cidade de Roma por regiões – as velhas XIV regiões do período de Augusto. Depois da enumeração, o autor [anônimo] dá conta do número de vici, aediculae, insulae, para concluir com a referência à extensão, em pés, da região correspondente. Como conclusão, apresenta um resumo global: número de bibliotecas, obeliscos, pontes, montes, campos, foros (...). Resulta evidente que a numeração dos edifícios contidos em cada região é completamente arbitrária (...). A seleção é caprichosa assim como a ordem da enumeração. Ao que se refere às cifras, possuem um valor acumulativo: sua finalidade é demonstrar que Roma é a maior cidade de todas e lembrar o nome de suas ruas, aquedutos, foros, basílicas, templos. As discrepâncias entre Curiosum e Notitia, as alterações da tradição manuscrita, não permitem nenhuma confiabilidade”182. Contudo, Glenn Storey ameniza as críticas de Arce aos Regionários. O estudo empreendido por ele mostra que os números de edifícios não eram “completamente arbitrários” e que, pelo contrário, possibilitam, sim, uma verossimilhança com o que é narrado pelo autor anônimo antigo. Para Storey, um dos erros mais comuns por parte dos pesquisadores de Roma Antiga é tomar como verdade os números que aparecem nos Regionários: a cidade de Roma jamais comportaria em seu território (mesmo em período tardio) 1800 domus e 46000 insulas, caso essas insulae fossem deveras um bloco de apartamentos cada uma. A análise de Glenn Storey sobre os vestígios materiais já escavados na região de Roma confirma sua hipótese de trabalho, ou seja, os números dos Regionários são daquilo que o autor denomina de “unidade arquitetural/residencial” (ARU, no original inglês) (Figura 28): sendo assim, cada unidade da cifra total que aparece nos documentos é um local habitável por uma pessoa ou uma família, o que corrobora o uso do termo insula pelos romanos para designar quaisquer tipos de moradias (além de domus, obviamente). Embora a pesquisa do arqueólogo Storey seja feita com base nas evidências do século IV d.C., os resultados de seu estudo podem também ser recuados ao período da República, sem que com isso caia-se em anacronismo, pois, o que caracteriza as insulae na visão de Glenn Storey – que retomou uma idéia proposta por Axel 181 American Journal of Archaeology (AJA), vol. 105, nº 3, 2001, pp. 389-90. 182 “El inventario de Roma: Curiosum y Notitia”, in: Journal of Roman Archaeology (JRA), nº 33, 1999, pp. 17-18. Boethius183 em 1951 – é a presença de escadas que levem ao andar superior, independentemente a que construção estejam diretamente ligadas. A construção de andares superiores, dando origem às insulae, era geralmente feita a partir da técnica do opus craticum, onde uma treliça de madeira era preenchida com argamassa e pedras. Deixemos que o poeta Juvenal introduza a questão da fragilidade da construção aqui citada: (...)Uma Cidade Escorada habitamos quase toda De madeira, que artífices ignaros Lhe arrumam, e tapando alguns buracos, Dizem à gente, que tranqüila durma, Debaixo de impendentes tais perigos. Quanto é melhor, daqui viver-se longe, Onde incêndios não há, nem se receia De noite o susto? Uma água para o fogo Pede; de pouca monta uns velhos móveis Ucalegon salvara; no terceiro Andar, o incêndio lavra sem saberes, Se de baixo os vizinhos risco correm, Que fará quem habita, aonde as pombas 184 Lascivas põem, no brando ninho os ovos? Incêndios e desmoronamentos eram freqüentes. A plebe ia dormir sem saber se acordaria sobre o piso ou sob o teto caído da casa em que morava. Uma das principais causas dos desabamentos estava na espessura das paredes levantadas para se fazer os cômodos. O historiador e arqueólogo Jérôme Carcopino faz a síntese das palavras escritas pelos próprios romanos: “A Roma de Cícero está como que suspensa nos ares sobre os apartamentos [cenacula] (...). A Roma de Augusto alcança alturas mais elevadas (...), o imperador proibiu a construção de edifícios de mais de 20 metros de altura. (...) Em vão Trajano renovou as restrições de Augusto, tornando-as ainda mais severas, pois limitou a 18 metros a altura dos edifícios privados: a necessidade foi mais forte do que a lei”185. Porém, não é fácil para nós, hoje em dia, assegurarmos corretamente a altura dos edifícios antigos. Além de, com raríssimas exceções, a maioria dos edifícios terem deixado por vestígios apenas o térreo, os muros que continuam erguidos não ajudam a estabelecer uma relação entre a largura da parede e a altura alcançada pela construção, como afirma Glenn Storey: “Os romanos provavelmente construíam paredes espessas apenas o suficiente para suportar as estruturas. Essa prática era razoável, dado que os engenheiros romanos parecem não terem tido meios de testar a resistência dos materiais antes de utilizá-los nas estruturas”186. Já os incêndios, geralmente eram “É típico do sistema romano... que as oficinas, as típicas tabernae... para comércio, artesanato e também como moradia dos proletários estivessem espalhadas por toda a cidade. Além disso, em Roma, andares superiores [armazéns] foram construídos, acessíveis diretamente por escadarias. Essas insulae... podem ser seguramente encontradas por volta do século III a.C.”. A. Boethius apud Glenn R. Storey, in: AJA, vol. 106, nº 3, 2002, p. 414. 184 Sátiras, III, 254-268. 185 Roma no apogeu do Império, p. 44. 186 American Journal of Archaeology (AJA), vol. 105, nº 3, 2001, p. 396. 183 40 ocasionados pelo contato de lamparinas, archotes, “fornos portáteis”, entre outras fontes de calor, com o material inflamável existente na estrutura da casa (quase sempre, a madeira) e no mobiliário187 (Figura 29); aliada à propensão de incêndios estava a escassez de água: os aquedutos (uma vez construídos) forneciam água para as termas e fontes públicas (lacus) e, dependendo da quantia de dinheiro paga aos responsáveis pelas construções do Estado, uma pequena parte da água das ruas podia ser desviada para as casas, porém, esse fornecimento nunca alcançava os andares superiores das residências; sendo assim, era muito difícil de algum incêndio ser controlado rapidamente pelos moradores ou pelos “bombeiros” criados na época de Augusto (os uigiles – “vigias) (Figura 30). Cabe frisar aqui, mais uma vez, o caráter de aluguel presente nas insulae (nesse caso, tomando insula por oposição a domus). A elite de Roma construía as habitações e as locava, sendo responsável também pela manutenção dessas estruturas. Ilustremos o que foi falado com o exemplo estudado pelo arqueólogo Felix Pirson sobre a insula Arriana Polliana, na região VI.6 de Pompéia, datada de II a.C.. Arriana Polliana foi formada a partir de uma domus, a qual teve acrescidos vários cômodos para locação, transformando-se, assim, em um bloco de moradias (insula) (Figura 31). Pirson em seu artigo menciona a inscrição encontrada no local (CIL IV 138): Na Insula Arriana Polliana de Cn. Alleius Nigidius Maius tabernae com suas pergulae e cenacula equestria e domus serão alugadas a partir de 1º de Julho. Para aluguel, 188 consulte Primus, escravo de Cn. Alleius Nigidius Maius . A evidência arqueológica para a habitabilidade das tabernae citadas na inscrição é assegurada pelo fato de existirem latrinas, nichos para camas e alguns altares consagrados às divindades relacionadas ao trabalho e ao comércio; segundo Felix Pirson: “A existência de tantos altares indica a necessidade dos habitantes em definir suas moradias – mesmo que consistam no espaço ao fundo de uma taberna – como sendo de uma família independente” 189. O termo pergula (“varanda”) refere-se aos mezaninos que ficavam anexados às tabernas; também serviam à Carcopino, sobre o mobiliário (Op. cit., p. 53): “Em todas as casas romanas o mobiliário consistia essencialmente em leitos, que serviam como cama à noite, e durante o dia como mesas de refeições, escrivaninha, etc. Os pobres se contentavam com catres de alvenaria presos às paredes e recobertos de palha. Toda a economia era investida na aquisição de leitos, cada vez mais bonitos. (...) As mesas nada tinham em comum com as que conhecemos hoje em dia. Só bem mais tarde, por intermédio do culto cristão, é que se tornaram as mesas maciças de quatro pés. (...) Quanto aos assentos, seus vestígios nas escavações são ainda mais raros, e há uma razão convincente para isso. Como as pessoas comiam e trabalhavam deitadas [sic], constituíam um móvel supérfluo. (...) Os romanos se contentavam com bancos (scamna), escabelos (subsellia) ou sellae, sem braço ou encosto, que levavam consigo para fora (...). O resto do mobiliário, o essencial, consistia em capas de móveis, tapetes, colchas, almofadas dispostas nas camas, aos pés das mesas, nos bancos, nas sellae, e ainda nos adornos e nas baixelas”. 188 “Rented accommodation at Pompeii: the evidence of the Insula Arriana Polliana VI.6”, in: JRA, nº 22, p. 168. 189 Ibid. 187 habitação, contudo, possuíam claramente uma conotação negativa, imbuindo seus moradores de uma classificação social bem inferior. Outra estrutura que também denotava inferioridade social (e, por extensão, econômica) era o cenaculum (“refeitório”): cômodo acima do térreo (uma espécie de “apartamento”)190. Por fim, a partir da planta de Arriana Polliana, podemos concluir que o substantivo domus está no plural, já que aparecem outras estruturas que contêm os elementos típicos de uma domus explicitados acima (ex: domus 7 e 10 da Figura 31). As tabernae, tão mencionadas até aqui, são de fundamental importância para este trabalho. A plebe urbana romana – ao menos, a sua maioria – vivia e trabalhava nessas tabernas. O que foi pesquisado até o presente momento não nos afirma com exatidão a diferença entre uma taberna e uma oficina (officina), por isso, tomaremos ambos os termos como sinônimos: eram locais de moradia e trabalho, independentemente se o plebeu comercializasse alimentos (o que nos aproximaria mais à taberna que conhecemos hoje) ou artesanatos (algo mais parecido com uma oficina). O historiador e arqueólogo Joseph Jay Deiss em seu ótimo estudo sobre a cidade de Herculano apontou algumas características que podem ser ampliadas também à cidade de Roma e tomadas como inerentes às tabernas. Afirma ele: “Em Herculano, as habitações, lojas, e oficinas da baixa classe média [sic] e artesãos – a plebs – são fáceis de se reconhecer. Os pequenos comerciantes tendiam a residir em pequenas casas que eram conectadas diretamente, ou próximas, às suas lojas. Os artesãos, por sua vez, inclinavam-se a morar no fundo do espaço onde trabalhavam, ou no mezanino de suas oficinas; às vezes, também, o espaço era utilizado para o trabalho e para a venda”191. Já os escravos, podiam trabalhar nas tabernas/oficinas durante o dia e voltar à noite para dormir na casa de seu senhor, geralmente em um pequeno aposento ao lado da cozinha da casa. O tamanho das tabernas nem sempre é proporcional às economias de seus donos: uma loja grande não necessariamente continha mais artesanatos ou maior luxo do que uma pequena loja. A disputa por fregueses era acirrada nas grandes cidades romanas: é comum encontrar-se em um mesmo quarteirão tabernae que ofereçam os mesmos produtos, e, como dito, tamanho não era sinônimo de maior ou menor qualidade de artigos oferecidos. Deiss descreve um interior comum das tabernas: “A típica loja de vinho, ou de refeição rápida [thermopolium], possuía um arranjo padrão. Em quase todas as lojas, o balcão era revestido com fragmentos de mármore. As ânforas 190 Entretanto, com o passar do tempo, muitos cenacula adquiriram maior metragem e serviram ao gosto também das classes mais altas da sociedade romana, embora nem sempre por vontade própria, como foi o caso da família do imperador Vitélio, que num momento de dificuldade financeira, teve de alugar a própria casa e mudar-se para um cenaculum: Sabe-se perfeitamente que [Vitélio] não tinha dinheiro para iniciar a viagem [à Germânia]. Estava tão sem recursos que deixou sua mulher e seus filhos em um ático alugado. (Suetônio, Vitélio, 7). 191 Herculaneum. Italy’s buried treasure, p. 114. 41 permaneciam com vinho sempre fresco devido à pedra fria, na qual os jarros ficavam antes de serem servidos. O balcão dispunha de uma variedade de deliciosos alimentos: queijos, nozes, amêndoas, tâmaras, figos, uvas-passas, bolos, e guloseimas similares. Bebidas quentes também eram servidas, os romanos eram apaixonados por vinhos bem aquecidos ou temperados de diversas maneiras, adoçados com mel” 192 (Figuras 32 e 33). A plebe urbana geralmente possuía uma vida bem mais agitada, não podendo desfrutar do otium (“ócio”) aristocrático, por isso, a maioria das refeições do romano era feita nas ruas193, nas tabernae, onde compravam seu pão ou mingau, tomavam seu vinho e, quando tivessem um pouco mais de recurso, podiam degustar algum assado preparado com mel (para realçar o sabor) (Figura 34). Outro ponto interessante a que Joseph Deiss chama a atenção é: “Não sem freqüência, lindos objetos são encontrados nas moradias dos pobres. Nem é surpresa: os artesãos eram os criadores dos lindos objetos encontrados [também] nas casas dos ricos”194. Discorramos, então, sobre o artesanato produzido por essa plebs urbana romana. 192 Ibidem, p. 119. Uma analogia com o fast-food que conhecemos hoje não seria um erro tão crasso. 194 Op. Cit., p. 126. 193 42 Parte IV A) O artesão “Durante o dia havia intensa animação, atropelos caóticos, um barulho infernal. As tabernae se enchem assim que abrem as portas, além das quais expõem as mercadorias. Os barbeiros atendem aos fregueses no meio da rua. Os bufarinheiros do Trastevere trocam mechas de enxofre por contas de vidro. Os donos de botequim, roucos de tanto chamar uma freguesia que se faz de surda, exibem salsichas fumegantes em caçarolas. Mestres-escolas e seus alunos esgoelam-se ao ar livre. De um lado, um cambista tilinta numa mesa suja moedas com a efígie de Nero; de outro, um bate-folha golpeia o ouro com o martelo brilhante sobre a pedra gasta; na esquina, um grupo de curiosos se maravilha com um encantador de serpente; por toda parte retinem as marteladas dos caldeireiros e as vozes dos mendigos que em nome de Belona ou como lembrança de seus infortúnios se esforçam por enternecer os transeuntes. Estes escoam num fluxo ininterrupto que os obstáculos a sua frente não impedem de tornar-se torrencial. Em ruelas indignas de uma aldeia, há todo um mundo, à sombra ou ao sol, que vai, vem, grita, se acotovela e se empurra.” O excerto poético acima, de Jérôme Carcopino195, é rico em dar dinamismo à vida das ruas romanas. Pela quantidade de vestígios materiais encontrados, pelo estudo da geografia urbana, pelos documentos textuais sobreviventes, vê-se que as cidades romanas, e principalmente a Capital, era um vai-e-vem infindável de gentes, mercadorias, transportes, enfim, tudo o que fosse necessário para a sobrevivência de um grande aglomerado de pessoas. Uma das categorias da plebe urbana que mais deixou evidências sobre seu cotidiano é a dos artesãos. De início, devemos chamar a atenção para o menosprezo que os artesãos sofriam por parte da elite da sociedade. Segundo Ivana Lopes Teixeira: “De forma geral, o artesão era desprezado pela elite letrada romana, como antes pela grega. Para Cícero, o artesão não era digno da condição de homem livre e Sêneca considerava a atividade artesanal vil e vulgar” 196. A citação de Cícero (Dos Deveres) mencionada: [42] A respeito das profissões e das vantagens que trazem, eis, em geral, as que passam por liberais e as que se consideram servis. A primeira questão a abordar é das profissões que geram o ódio público, tais como a dos usurários e coletores de impostos. Deve-se ter como execrável o lucro dos mercenários e os que compram a inteligência, porque os que vendem a si mesmos colocam-se entre escravos. A mesma coisa se poderá dizer dos comerciantes, que, para vender por preço mais alto, ganham por força da calúnia, pois nada mais infame que a calúnia. Todas as profissões de operários são baixas e servis, como a dos peixeiros, cozinheiros, lenhadores, verdureiros, 195 Roma no apogeu do Império, p. 68. O discurso narrativo nos baixos-relevos imperiais romanos: a coluna de Trajano, 2001, p. 50. 196 pescadores, disse Terêncio; pode-se ainda acrescentar os perfumistas e os dançarinos. Quanto às profissões que demandam maior saber, são de grande utilidade, como a medicina e a arquitetura, e podem ser desempenhadas sem desonra. O comércio, se é feito a varejo, é desprezível; se é feito por atacado, traz fartura; se é vantajoso a todos e isento de fraude, nada dele se pode dizer. Se o comerciante, quando enriquece, ou quando se satisfaz com o que ganha, se retira do porto para o campo, como muitas vezes se retira do mar para o porto, trazendo sua fortuna, parece-me que tem direito a louvores. Mas, de todos os meios de se enriquecer, não há nada melhor, mais útil, mais agradável nem mais digno de um homem honesto que a agricultura. Disso já tratei largamente quando escrevi sobre o velho Catão, e ali se encontra tudo o que se deseja saber sobre o tema. Para o Orador, a utilidade da profissão está diretamente ligada ao desenvolvimento intelectual – na opinião de Cícero – que ela exerce. O médico e o arquiteto são valorizados, mesmo trabalhando para outras pessoas, porque deles é exigida uma carga de conhecimento maior por parte da pessoa; isso, obviamente, na visão aristocrática romana. Dificilmente um médico seria um bom lenhador e viceversa. A opinião de Cícero, como a da maioria dos textos antigos romanos (e não surpreendentemente), não é relativista. O comércio só seria louvável quando ligado ao mar ou ao campo (em maior grau) 197. É importante frisar que receberia reconhecimento de sua “louvável profissão” o dono do comércio: os trabalhadores, aqueles que realmente exerciam toda a transformação da matéria em produto, esses continuavam a ser vistos como trabalhadores “servis”, com pouca capacidade cognitiva. Embora mencionados negativamente nos textos romanos antigos, os artesãos – e a plebe urbana, em geral – não eram “quietos”. Além dos documentos escritos pela elite, outras duas fontes nos auxiliam no estudo da vida do artesão: as inscrições feitas por eles e os vestígios de seus produtos produzidos. Pedro Paulo Funari, em seu livro Cultura popular na Antiguidade Clássica, analisa as inscrições parietais da cidade de Pompéia. Diz ele: “O grafite, enquanto manifestação artística, exprime-se, simultaneamente, em três níveis: pelo sentido das palavras (nível verbal), pelos seus sons (nível fônico ou sonoro) e pelo de seu desenho na parede (nível visual ou icônico). No que se refere ao sentido das palavras, 197 “T.P. Wiseman demosntrou que Caio Vibieno e Tito Rufreno, proprietários de oficinas de cerâmica sigilata em Arezzo, pertencem a família de senadores. Mas acerca disso somos informados sobretudo pela indústria de tijolos e telhas: uma curiosa ficção faz com que os romanos associem esta atividade, a opus doliare, à agricultura, talvez por estar ligada à argila e, portanto, à terra. Por isso, os aristocratas não têm dificuldade em admitir o seu envolvimento nessa atividade e imprimem as suas marcas nos produtos fabricados. (...) Personalidades como Cícero ou Asínio Polião produzem tijolos com o seu nome gravado. A própria família imperial não esconde que se dedica a essa atividade; assim aconteceu com todos os imperadores desde Trajano a Caracala e assim accontece, antes deles, com Lívia, Popéia, Agripa e seu filho, Agripa Póstumo: em Pompéia, foram encontrados tijolos com o seu nome gravado, quando tinha um ou dois anos de idade (Pupillus Agrippa)”. Jean-Paul Morel, “O artesão”, in: Andrea Giardina (dir.), O homem romano, pp. 1878. 43 caberia distinguir as alterações da forma das palavras (morfologia) do encadeamento das palavras na frase (sintaxe). Em termos morfológicos, as palavras possuem sentidos, origens e flexões. Os sentidos das palavras são essenciais para que os homens ordenem e compreendam tanto a natureza quanto a própria sociedade em que vivem”198. As letras latinas maiúsculas, como as que se encontram espalhadas por este trabalho, eram utilizadas apenas em inscrições oficiais, sendo esculpidas na rocha ou batidas em metal; já a plebe escrevia com caracteres cursivos, utilizando, para tanto, estilete (graphium – ponta com que se escrevia em superfícies duras, fazendo sulco) ou pincel (penicillus). As inscrições pintadas (tituli picti) eram, geralmente, feitas por grafiteiros (scriptores ou pictores) que recebiam por seu trabalho, ornando, assim, muitas das paredes das tabernae escavadas. Contudo, pessoas não “profissionais” também escreviam com seus estiletes ou pincéis, e escreviam muito: “Para termos uma idéia do ritmo de grafitagem, basta dizer que as inscrições eram constantemente apagadas pelos dealbatores (literalmente: „que tornam a parede branca‟, cf. CIL IV, 3528) que liberavam os muros... para novas inscrições! As intervenções nas paredes ou parietais, além de numerosíssimas, provinham de todos os grupos populares da cidade, de camponeses a artesãos, de gladiadores a lavradores”199. Entre as categorias sociais atestadas em grafites está a dos artesãos: argenteiros, artesãos de coroas, artesãos de couro, artesãos de esteiras, artesãos fabricantes de armas, artesãos de marfim, artesãos de mármore, caldeireiros, carpinteiros, cortadores de pele animal, curtidores de couro, ensacadores, escultores, fiandeiras, lapidadores, lavadores, moedores de azeitonas, mosaístas, oleiros, tecelãs, tecelões, tecedores de lã, tintureiros, torneiros, trabalhadores das vinícolas, sapateiros200. As inscrições parietais revelavam todos os setores possíveis da vida de um romano, citaremos aqui, a rivalidade de dois homens pelo amor da mesma mulher: Severo: o tecelão Sucesso ama a escrava taberneira chamada Híris, a qual não quer saber dele, mas ele pede que ela tenha dó dele. Responde, rival! Saudações. Sucesso: intervéns porque és um invejoso! Não queiras bancar o engraçadinho, seu mau-caráter galanteador! Severo: disse e escrevi (a verdade): tu amas Híris, que não quer saber de ti. De Severo para Sucesso: o que 201 escrevi é exatamente o que se passa. Assinado: Severo. Embora não seja possível identificar se algum dos homens é escravo ou não, é interessante notar que a adjetivação de Híris por “escrava” pode nos dizer que a taberneira era qualificada inferiormente – Severo ridiculariza seu rival Sucesso justamente por amar uma escrava – ou pelo fato de sua condição social pouco contar no cotidiano popular (ao menos, quando o assunto é afetivo). Dentre os artesãos, existiam aqueles que sabiam exercer seu ofício inteiramente, ou seja, que sabiam, por exemplo, todas as etapas de fabricação de um sapato e que eram perfeitamente capazes de executar uma peça inteira para depois vendê-la, e os artesãos que acabavam se ocupando em fazer apenas uma etapa do trabalho total, oferecendo para nós, a visão de uma divisão do trabalho na Antiguidade Clássica: quanto mais o produto se destinava ao consumo das massas, maior era o número de empregados nas oficinas e, conseqüentemente, maior a fragmentação da produção (as officinae de cerâmica e metalurgia são as mais expressivas nessa questão). Porém, deve-se mencionar que, em uma sociedade na qual o trabalho do artesão ou do artista é equilibrado na balança do menosprezo por parte da elite, os produtos carregam o estigma de sempre serem “crias” de quem pagou pela sua execução, e não de seu executor. Sobre a questão do aprendizado do ofício do artesão, Jean-Paul Morel afirma que “a mão-de-obra especializada também escasseava em ofícios bastante simples. Normalmente, a aprendizagem de um artesão fazia-se lentamente, sob a direção de um mestre. Porém, na época das grandes conquistas de finais da República, quando começaram a afluir a Roma enormes multidões de escravos sem qualquer qualificação, ou utilizados em tarefas diferentes daquelas em que eram peritos, enquanto as oficinas médias e grandes se multiplicavam e o contato entre mestres e aprendizes diminuía ou acabava por desaparecer, era inevitável que surgisse o problema da formação da mão-de-obra”202. As soluções encontradas foram: grupos de artesãos itinerantes, que levavam suas habilidades para as cidades do Império; as grandes famílias de senadores ou eqüestres possuíam tabernas em suas domus e contratavam artesãos para ali trabalharem e ensinarem o ofício a quem mais fosse necessário para o interesse familiar (geralmente, escravos); a divisão do trabalho, quando elevada ao máximo, requeria cada vez menos pessoas com grau de qualificação própria para exercer determinada atividade, assim, existiam artesãos que sabiam como produzir pormenorizadamente cada mercadoria sendo empregados como técnicos nas oficinas, orientando os demais trabalhadores. Ao falarmos acerca de os aspectos econômicos e da vida econômica do artesão cabe ressaltar, primeiramente, sua distribuição geográfica. Era nos centros urbanos que os artesãos trabalhavam para suprir a demanda local da cidade, e, também, era nesses centros que se encontravam as principais produções industriais da Roma Antiga: metalurgia, têxteis, cerâmica, vidro, madeira ou corantes. Como foi dito, as grandes propriedades possuíam seus próprios artesãos, encarregados da fabricação e do conserto dos equipamentos, do vestuário pessoal e da construção e manutenção dos edifícios, ou seja, o “artesão romano é fundamentalmente um homem da cidade”203. A vida econômica do artesão deve ser examinada sob três aspectos, segundo Jean-Paul Morel, 198 Página 35. Ibidem, p. 28. 200 Ibidem, p. 29. 201 CIL IV 8258-9 apud Pedro Paulo Funari, Cultura popular na Antiguidade Clássica, p. 19. 199 “O artesão”, in: Andrea Giardina (dir.), O homem romano, p. 189. 203 Ibidem, p. 193. 202 44 a saber: A) o que a indústria pode render a uma comunidade e a uma cidade; B) o que os donos das indústrias arrecadam; C) quanto ganham os artesãos. O impacto econômico da indústria nas cidades antigas é muito discutido. O caso romano convive com cidades que devem sua prosperidade tanto à agricultura como ao artesanato. O grande atrativo econômico na Antiguidade era a agricultura e seus derivados, não a indústria. Mas algumas cidades são reconhecidamente pólos de artesanatos, como Cápua, Pozzuoli, Pompéia, Aquileia, Lyon, Colônia e – na visão de Jean-Paul Morel – Roma também. O artesanato podia gerar enormes lucros aos donos de oficinas. Há casos de plebeus que, devido à fortuna advinda de suas indústrias, conseguiram ascender à ordem eqüestre e, até mesmo, à ordem senatorial. Por outro lado, como já dissemos, os magistrados também se envolviam com as oficinas de produção de tijolos, o que demonstra o quão rentável poderia ser um grande dono de indústrias nas cidades romanas. Com o aumento do número de escravos a partir do século II a.C., as oficinas se multiplicaram pela Península Itálica, e cresceu também a divisão de trabalho, causando os problemas acima mencionados. Tratando-se ainda de problemas, o transporte terrestre era uma das causas do limite de comércio do artesão: os artesanatos, quando enviados a cidades muito distantes, encareciam demais, por isso, seus movimentos eram de poucas dezenas de quilômetros pelas regiões; complementa Morel: “Para quem quer exportar, aumentar o número de operários no local de trabalho não resolve o grave problema dos transportes. É mais fácil deslocar os homens do que transportar os produtos, e a verdadeira solução consiste na mobilidade da mão-de-obra. A criação de filiais mais próximas dos clientes potenciais do que a matriz talvez seja um fenômeno mais importante do que se continua a pensar”204. O lucro dos artesãos deve sempre ser relacionado com o quanto despendiam para sobreviver na cidade. O preço das matérias-primas utilizadas para o artesanato não era dos mais baixos e, somado ao trabalho final do artesão, o valor obtido como lucro é muito modesto, principalmente quando o preço dos bens essenciais, como alimentação, vestuário e moradia, era alto se comparado ao valor de venda do artesanato. Esse caráter “pobre” do artesão certamente não o favorecia quando visto pela elite, e o (relativamente) baixo número de inscrições em lápides atesta a precariedade econômica da maioria dos artesãos, sendo que muitos sequer possuíam condições de pagar a um escultor ou a um lapidador a inscrição de seu nome. A figura do artesão era ainda mais complicada porquanto é vista como um elemento perturbador. Sua atividade o leva a juntar-se à aglomeração que impera nos centros das cidades, pois o seu intento, obviamente, é o de ter o maior número de compradores possíveis. Atuantes também no cenário político romano, esses artesãos eram motivo de receio e, por isso, cada vez mais as autoridades romanas se esforçaram em afastálos para a periferia: foram criados macella “O artesão”, in: Andrea Giardina (dir.), O homem romano, p. 194. 204 (“mercados”) distantes do Forum, local onde as tabernae eram reunidas para comercializar 205. Nas palavras do autor citado: “Portanto, de um lado, um pequeno artesanato e um pequeno comércio onipresentes, infinitamente fragmentados, sempre prontos a aumentar, e muitas vezes com prejuízo do terreno público, um espaço vital que lhes é concedido com extrema parcimônia. Do outro lado, a tendência do Estado, ou das municipalidades (já que esse fenômeno é igualmente detectável em outros locais), para canalizar, para regulamentar esse dinamismo ou essa indisciplina, e para atribuir zonas bem delimitadas às atividades ligadas ao artesanato”206. Entretanto, as maiores evidências da vida do artesão estão materializadas na forma de seus artesanatos. Produtos que chegaram até nós graças à Arqueologia. B) O artesanato Se me pagarão, ó Ceramistas, por minha canção, Então que venhas, Atena, e sobre o forno ponhas Tua mão! Que os cálices e os jarros fiquem bem enegrecidos, Que sejam bem queimados, e alcancem os preços 207 pedidos... O Hino dos Ceramistas, composto em Atenas em algum ponto entre 525 e 350 a.C., mostra-nos um pouco sobre o cotidiano do artesão que trabalhava com a cerâmica. O artesanato dependia de uma boa matériaprima. Cabia ao artesão o domínio correto da queima das peças, sua habilidade ao lidar com o forno era essencial. Uma vez o produto acabado, restava torcer para que os fregueses entrassem logo em sua loja e comprassem aquela ânfora e aqueles cálices que logo mais, ao fim da tarde, serviriam para satisfazer os convivas com vinho durante a refeição, ou que comprassem então alguns poucos pratos ou, quiçá, tigelas para que a família não ficasse desamparada durante a ceia (e que o comprador lembrasse de sua lamparina quebrada na noite anterior, pelo filho brincalhão, e resolvesse também levar uma), melhor ainda seria se, a pedido de um rico, seu escravo fosse buscar aquele vaso ornamentado, dos mais caros. O artesanato em Roma foi abundante. Uma vez tendo em mente o conceito de cultura material 205 A reunião de artesãos com o mesmo tipo de produção deu origem aos collegia (“colégios”), grupos que tinham a mesma divindade cultuada e eram possuidores de grande influência na política romana ao tomarem partido de um ou outro magistrado. 206 Jean-Paul Morel, “O artesão”, in: Andrea Giardina (dir.), O homem romano, p. 199. 207 Tradução livre do inglês feita pelo autor deste trabalho. Alison Burford, Craftsmen in Greek and Roman society, p. 122. If you will pay me for my song, O potters, Then come, Athena, and hold your hand above the kiln! May the cups and cans all turn a goodly black, May they be well fired, and fetch the price asked… 45 como a concretização da vontade humana, os artesanatos antigos adquirem proporções gigantescas, já que praticamente quase tudo o que é “palpável” foi construído pelas mãos de alguém. Iremos nos deter, por hora, na categoria do artesão ceramista, por entendermos que a cerâmica é o elemento mais abundante nos sítios arqueológicos, servindo, muitas vezes, como parâmetro para datação do local escavado. ▪ Origens, mãos e tornos Segundo Joseph Veach Noble em seu capítulo “Pottery manufacture” na obra The muses at work: “A origem das técnicas de modelar a argila [na Antiguidade] parece ter ocorrido cerca de sete mil anos atrás, no início do período da cerâmica Neolítica, com a modelagem – feita a mão – de uma vasilha a partir de um punhado de argila. Essa argila foi empurrada, beliscada, e modelada até se obter a forma desejada. Exemplos dessa técnica mais antiga de modelagem têm sido encontrados em vários sítios da Ásia Menor”208. Nos tempos mais antigos da fabricação de cerâmicas, provavelmente era a família quem produzia e utilizava os próprios artesanatos. Nesse processo, as mulheres talvez fossem as que ficavam encarregadas do fabrico da cerâmica. Contudo, com o surgimento do torno, houve também a especialização da fabricação, fazendo com que a produção se tornasse algo rentável e coubesse, agora, ao profissional ceramista, que se tornou, doravante, exclusivamente homem, devido ao fato de o serviço nas máquinas mais pesadas não ser considerado trabalho para mulheres. (Mas devemos recordar que em Roma, principalmente a partir do século II a.C., haverá mulheres trabalhando nas mais variadas áreas de artesanato, incluindo a cerâmica). O aparecimento do torno deu-se no fim do quarto milênio a.C., aparentemente na Ásia Menor também. A técnica foi sendo exportada lentamente por todo o Mediterrâneo e temos, em 2500 a.C., o mais antigo exemplar de cerâmica produzida por torno na cidade de Tróia209. Em Roma, o torno era conhecido por rota figuralis (“forma de roda”) ou orbis (“círculo; disco”), como aparece mencionado em Plínio, História Natural, VII, 198. Há pouquíssimas menções textuais aos tornos no mundo romano, e praticamente inexistem ilustrações sobre esse objeto. Porém, devido à proximidade com a cultura grega, podemos fazer uma analogia com as pinturas dos vasos encontrados na Grécia, muitos dos quais trazem informações sobre o trabalho do artesão no torno, como reparamos na Figura 35. A Arqueologia já desenterrou peças que formavam o torno, sendo esses exemplos de objetos não-orgânicos; as matérias empregadas na fabricação do torno poderiam ser: a própria madeira (não nos deixando vestígios algum), ou círculos feitos de argila. Das evidências, notamos que os tornos eram largos e planos e giravam por impulsos que eram dados pelo 208 Página 120. Joseph V. Noble, “Pottery manufacture”, in: Carl Roebuck (ed.), The muses at work, p. 121. 209 próprio artesão, ou então por algum aprendiz. Com o passar do tempo, os tornos sofreram um incremento: a base circular do torno recebeu um eixo de madeira que sustentava um circulo menor, assim, o artesão ganhava mais liberdade de trabalho, uma vez que impulsionava a base com os pés, não precisando mais de aprendizes para realizar essa tarefa; a produção também tendia a aumentar devido ao menor esforço físico feito pelo artesão e porque possuía agora meios de ocupar as mãos apenas com a modelagem da argila (Figura 36). Com as mãos centradas unicamente na argila, a cerâmica passou a ter mais fineza e acabamento, como é muito comum achar em fragmentos do século I a.C. O arqueólogo David Brown chama a atenção: “Um detalhe sobre os tornos vem dos potes fabricados; as marcas deixadas pelos dedos que corriam sobre a superfície da argila quando girada, e os sulcos que podiam aparecer dentro do pote quando o artesão modelava a sua boca mostram que era normal o torno ser girado em direção anti-horária, como os tornos de hoje”210(Figura 37). ▪ Argila A argila era uma matéria-prima extremamente abundante no mundo romano, e possuía algumas características que faziam com que o artesão optasse por essa ou por aquela determinada argila. Seu material é formado por contínuas intempéries e erosões da superfície da terra. Na crosta terrestre, o feldspato é o mineral mais encontrado; pertencente ao grupo dos silicatos de sódio, potássio e cálcio – para citar os comuns –, o feldspato é subdividido em dois grupos: os alcalinos211 e os plagioclásios212. Durante a erosão há uma desintegração do mineral feldspato; se a sua composição alcalina é dissolvida e levada com a água, a alumina e a sílica restantes, quando em contato com a água, sofrem o processo de hidrólise e tornam a argila pura, ou seja, livre de materiais orgânicos ou de outros minerais. Uma argila que em seu movimento de erosão entra em contato com outros minerais agregará suas qualidades, assim, quando há mineral de ferro em sua composição, por exemplo, essa argila terá uma coloração avermelhada. Citando David Brown: “Os ceramistas romanos deviam saber que a argila é mais facilmente trabalhada se deixada ao ar livre por um tempo, e também que ela devia ser sovada para que as bolhas de ar saíssem e, assim, tomasse melhor consistência” 213. Se a argila contivesse muitas impurezas, como areia ou pedras, ela passava por um processo de limpeza que consistia em: A) misturar água até a sua dissolução; B) deixar a mistura em repouso para que as impurezas mais pesadas fiquem no fundo do recipiente, enquanto os restos orgânicos flutuam na superfície da água; C) 210 “Pottery”, in: Donald Strong e David Brown (eds.), Roman crafts, p. 76. 211 Na Química, a base; na Geologia, rocha ígnea que contém maior quantidade de sódio e potássio que alumina. 212 Aluminossilicato natural de sódio e cálcio. 213 “Pottery”, in: Donald Strong e David Brown (eds.), Roman crafts, p. 76. 46 retirar as impurezas da superfície e colher a argila limpa, preparando-a para ser drenada e trabalhada (Figura 38). ▪ Verniz O brilho que encontramos na cerâmica romana também tinha um preparo especial. O verniz, ou engobo, consiste em uma suspensão de finas partículas derivadas da argila. Quando a argila diluída em água é posta em descanso, a fração de argila repousa no fundo do recipiente, sendo coberta pela água limpa. Se um agente dispersor é adicionado à argila diluída, uma proporção de pequenas partículas de argila restarão suspensas. É essa suspensão que forma a base para o verniz. Sobre os métodos de obtenção dessa suspensão, David Brown cita o trabalho desempenhado por Adam Winter, um ceramista que experimentou diversos meios de produzi-la: “Água da chuva pode ativar a argila: lamaçais escorrendo pelos poços de argila foram coletados e deixados para assentar, e uma proporção de excelentes partículas restaram na suspensão. Alternativamente, uma suspensão pode ser preparada misturando argila com a potassa [nome comum de diversos derivados potássicos] derivada da água despejada sobre cinzas de madeira, ou misturando argila com soda [uma espécie de angiosperma]. Winter também descobriu que uma adequada suspensão pode ser extraída de algumas areias com concentração de ferro. Todos esses métodos, excetuando-se talvez o que envolve a soda, parecem ter sido bem utilizados pelos ceramistas romanos”214. No entanto, nem toda suspensão extraída de uma argila necessariamente rende um bom verniz: a suspensão tem de permanecer bem brilhante após sua drenagem e aplicação na peça fabricada, com isso, não perderá o brilho depois do cozimento da argila. A propriedade lustrosa do verniz normalmente deve-se à presença de illita215 na argila e, conseqüentemente, na suspensão adquirida desta. Uma vez a suspensão preparada, ela deve ser evaporada até ganhar uma consistência pastosa, aí sim está pronta para o uso. Os romanos, ao contrário dos gregos, não utilizavam pincéis para aplicar o verniz. As peças eram banhadas com o verniz ou então mergulhadas nele, segurados pelas bordas. O uso do verniz despejado sobre a peça (ou mergulhada nele) deixava as marcas dos dedos do artesão no produto (Figura 39). ▪ Fornos e queima Vestígios de fornos usados para cerâmica são achados em todas as partes do Império romano. H. B. Waters na obra History of Ancient Pottery descreve-nos as principais características dos “Pottery”, in: Donald Strong e David Brown (eds.), Roman crafts, p. 83. 215 Designação geral para os minerais argilosos do grupo das micas, de cor cinza, verde-claro ou marrom-amarelado. 214 fornos216: “Os fornos eram construídos parcialmente com tijolos não queimados, parcialmente com tijolos queimados, o interior, o piso, e o lado externo do teto eram cobertos com algum tipo de cimento bem resistente. Eles eram divididos em duas importantes porções: a câmara de queima217 com seus adjuntos, e a abobadada câmara acima218 (Figura 40), na qual os objetos eram postos para o cozimento. A câmara de queima era geralmente circular, com uma projeção em sua frente, o praefurnium [“boca do forno”], que possuía uma forma abobadada (...) ou uma cumeeira formada por pares de telhas (...). Através dessa boca do forno, o combustível era introduzido, sendo usualmente o pinho. A câmara de queima era separada da câmara abobadada (forno) por meio de um teto interno. Aberturas eram feitas nesse teto para que o calor fosse dissipado para a parte superior (...). O forno onde as peças eram postas para cozer está destruído na maioria dos casos encontrados, mas nós sabemos que consistia em um piso, uma parede com uma entrada, e uma abóbada. As peças eram arranjadas parte no piso, parte em pilares internos (...)”. As peças, de acordo com as evidências, eram postas para a queima de cabeça para baixo, umas sobre as outras. A razão para isso não é muito aparente, parece pertencer a certa tradição das oficinas. David Brown explica sobre a queima das peças com verniz vermelho (uma das mais famosas do mundo romano): a queima dava-se dentro do forno sem restrições de entrada de oxigênio, assim, a peça permanecia com sua coloração original; a temperatura do forno, baseando-se nas peças encontradas na Gália, deveria ficar em torno de 1050 a 1200ºC. “Essa descrição (...) da queima da cerâmica com verniz vermelho é baseada principalmente na evidência das oficinas da cidade de Arretium [atual Arezzo] e da Gália. Dos pontos de vista técnico e artístico, essas oficinas eram as líderes na indústria, e outras oficinas foram derivadas dessa tradição. Inevitavelmente, existem diferenças entre os produtos das diversas oficinas, e até uma mesma oficina apresentava variações internas: a resistência da cerâmica e a quantidade de brilho do verniz, bem como sua coloração, variaram de tempos em tempos. Deste ponto de vista técnico, algumas das melhores peças foram produzidas nos tempos neronianos e flavianos nas oficinas do sul da Gália”219. ▪ Lamparinas Se as moradias romanas já eram parcamente iluminadas durante o dia devido à escassez de janelas, à noite a situação piorava. A cidade mergulhava em um breu: excetuando-se os raros casos em que algum imperador resolvia trazer luz às ruas queimando 216 Vol. 2, p. 446. As câmaras de queima eram construídas no solo, com clara intenção de prevenir perdas de calor e dar suporte às laterais da estrutura. 218 Também há vestígios de fornos que não possuíam abóbadas, sendo cobertos com algum outro material apenas na hora da queima. 219 “Pottery”, in: Donald Strong e David Brown (eds.), Roman crafts, p. 86. 217 47 pessoas, as vias estavam entregues à escuridão; aqui e acolá, transeuntes mais corajosos andavam com seus archotes para resolver assuntos, ou mercadores iluminavam as passagens de suas carroças, enquanto poucos lugares de lazer permaneciam abertos, oferecendo serviços dos mais diversos. A necessidade de iluminação artificial por parte dos romanos era imensa, e vital: dentro dos cômodos para garantir o mínimo de visibilidade, e dentro dos templos, para agradar aos mortos (e aos vivos que lá iam ofertar)220. Três são os objetos utilizados pelos romanos para suprir essa necessidade: archotes, velas e lamparinas. Os archotes eram feitos com materiais inflamáveis e usados geralmente nas ruas ou em ocasiões religiosas: lugares onde a fumaça não fosse problema. As velas eram feitas com sebo ou cera de abelha, e muito utilizadas nas partes do Império onde o cultivo da oliva era escasso. Já as lamparinas eram comuns em locais onde a produção do óleo de oliva não era problema ou era importado, como no caso da cidade de Roma. As lamparinas (lucernae) eram, em sua maioria, feitas de terracota e os mais antigos exemplares encontrados na Itália datam do século III a.C., e, como frisa a arqueóloga Maria Isabel Fleming: “As lamparinas são achados tão constantes em quase todas as escavações de sítios arqueológicos, a ponto de servirem como marcos cronológicos para os níveis estratigráficos”221. Segundo H. B. Waters, as partes de uma lamparina romana são: A) o reservatório ou corpo (infundibulum – “local para se derramar”), que contém o óleo; B) o achatado topo circular, conhecido como discus (“disco”), algumas vezes possuidor de uma borda ornamentada; C) o bocal (rostrum – “bico”), com uma abertura para a entrada do pavio (geralmente feito com alguma matéria macia e fibrosa com capacidade de absorver o combustível e ser facilmente inflamada; usualmente feito de uerbascum, “verbasco” ou linho ); D) a alça (ansa), por onde a lamparina era segurada. De acordo com as lamparinas encontradas nos sítios arqueológicos, e para o período que nos interessa neste trabalho, podemos estabelecer sua tipologia: A) lamparinas com bocais arredondados, flanqueados de cada lado por volutas; B) lamparinas com bocais terminados em ângulos obtusos e com volutas flanqueando; C) lamparinas com bocais sulcados; D) lamparinas com bocais semicirculares e pequenos. Esses tipos de lamparinas variam entre os séculos I a.C. ao II d.C. (Figura 41). Além da argila, as lamparinas eram feitas de diversos materiais, tais como bronze, ferro, prata, ouro, vidro e pedra. As técnicas de fabricação das lamparinas mencionadas aqui servem para as produzidas a partir da argila. Do século II a.C. em diante as lamparinas foram, em sua maioria, feitas com moldes. Os 220 As lamparinas eram usadas pelos romanos por três principais motivos: A) para propósitos de iluminação em casas, edifícios públicos, ou em momentos de confraternização; B) como oferendas em templos; C) como mobiliário funerário. H. B. Waters, History of Ancient Pottery, p. 395. 221 Lamparinas na antiguidade clássica: problemas sociais, econômicos e tecnológicos, p. 130. exemplares fabricados em torno ou modelados a mão são muito poucos, como afirma H. B. Waters: “Os mais antigos exemplos são feitos no torno, como os do Esquilino e de Cartago, em que a decoração é apenas inserida; mas decorações em relevo requeriam uma técnica diferente. Ocasionalmente, elas eram modeladas a mão, mas encontramos a partir do século I a.C. em diante uma grande variedade produzida a partir de moldes”. Para se fabricar uma lamparina, era necessário que o artesão, primeiramente, construísse um arquétipo, ou seja, um modelo ou padrão passível de ser reproduzido em objetos semelhantes. Esse arquétipo seria o modelo do molde do qual as lamparinas viriam a ser fabricadas. O arquétipo podia ser feito de madeira ou, como é mais comum, de argila mesmo. Esse “molde do molde” era inteiramente maciço e ganhava contorno quando a argila, antes de ser queimada, encontrava-se em um estado sólido próprio para ser escavada com as ferramentas certas. Nessa etapa de dar formas ao arquétipo, o ceramista podia, ou não, aplicar na peça os sulcos que formariam os relevos das lamparinas. As figuras dos relevos eram esculpidas a mão ou aplicadas prensando-se uma outra peça de argila cozida – com os desenhos – ao material; muitos artesãos optavam por deixar marcado seu nome, ou o nome de para quem trabalhavam, na parte de baixo do arquétipo (Figura 42). Terminado, o arquétipo ia para o forno e estava pronto para que um molde dele fosse tirado. Os moldes podiam ser de gesso ou de argila. No caso do molde de argila, o arqueólogo Donald Bailey, em seu texto “Pottery Lamps”, explica: “(...) uma camada de argila úmida era pressionada sobre o arquétipo e nivelada no ponto onde as duas metades da lamparina fazem junção. Quando a argila adquire consistência suficiente (...), a concavidade formada pode ser retirada do arquétipo e o mesmo processo é feito com a outra metade do molde. Quando removida do arquétipo, o molde de argila ainda está maleável e pode receber as decorações feitas por incisões ou por prensagem de outros moldes já secos (...). Terminado, o molde de argila deve ser levado ao forno antes de ser usado”222 (Figura 43). Finalmente, uma lamparina, agora, já poderia ser feita. Uma fina camada de argila era aplicada sobre uma das metades do molde, sendo bem pressionada para adquirir todos os contornos e relevos existentes, deixando as extremidades da argila bem ajustadas e niveladas. O mesmo processo era feito na outra metade do molde e, então, ambas as partes eram sobrepostas. Para saber se a lamparina estava perfeitamente ajustada para a secagem, o artesão fazia, no molde, sulcos de modo a perceber o seu alinhamento (Figura 44). Essas marcas encontradas em praticamente todos os moldes sobreviventes mostram que as duas metades da lamparina eram unidas junto com os moldes, não separadamente após a remoção do molde. “Como as duas metades do molde eram pressionadas juntas, a maioria do excesso de argila nas bordas entrava na lamparina, formando uma aresta de argila ao longo da junção e atuando como um reforço interno”223. 222 Donald Strong e David Brown (eds.), Roman crafts, p. 98. Donald Bailey, “Pottery Lamps”, in: Donald Strong e David Brown (eds.), Roman crafts, pp. 98-99. 223 48 A lamparina é removida do molde assim que está firme o suficiente para ser manuseada sem deformações. A lamparina de argila é posta, então, para secar, e também são feitos os orifícios no bocal e no corpo (para a entrada do óleo) com o auxílio de uma ferramenta tubular. Quando uma alça era necessária para a lamparina, mas ainda não havia sido feita no molde (como os exemplares do início do século I a.C. na fronteira do Reno ou no sul da Rússia), ela poderia ser moldada em argila fresca e adicionada ao corpo; nesse mesmo estágio, o da argila maleável, o artesão também fazia os reparos necessários, aplicava as figuras que queria e estampava seu nome na peça caso ainda não o tivesse feito no arquétipo. Após a secagem, a lamparina era mergulhada em uma solução feita de água e argila, ou engobo (como podemos deduzir das marcas de dedos encontradas nas peças). Esse líquido era o responsável por selar a lamparina, deixando-a impermeável ao óleo que seria introduzido, e também para dar coloração – a concentração de ferro na composição da argila diluída determinava a aparência final, após a queima. Segundo Donald Bailey: “Normalmente as lamparinas romanas – com ou sem a camada fina de argila aplicada – eram queimadas apenas uma vez. Os fornos variavam nas técnicas de construção, materiais, tamanhos e de acordo com a demanda local e o tamanho da própria oficina, no entanto, eram basicamente o mesmo tipo de forno usado para a cerâmica em geral. As lamparinas eram empilhadas umas sobre as outras, as bases sobre os topos, como mostram as marcas encontradas nas peças (Figuras 45 e 46). Não havia necessidade de apoios nas pilhas das lamparinas (...), pois não esbarravam umas nas outras. (...) A temperatura de queima provavelmente ficava entre 800ºC e 1000ºC; indubitavelmente, a larga gama de temperaturas dentro do forno fazia com que lamparinas de uma mesma fornada saíssem com aparências diferentes”224. amplo número de oficinas produtoras de lamparinas, a África continuou importando as peças italianas mesmo na segunda metade do século II d.C. As oficinas de artesãos fabricantes de lamparinas cresciam onde houvesse demanda (embora as lucernae mais sofisticadas ou de formatos menos padronizados fossem comercializadas, geralmente, em locais distantes dos centros de manufatura). Também era muito comum que as lamparinas importadas pelos próprios artesãos servissem de arquétipos para se fazer moldes novos, que se espalhavam por uma determinada região (Figura 47). Esse processo contínuo de importação, moldagem e venda freqüentemente resultava em modificações na peça original: quanto mais distante a lamparina ficava de seu primeiro arquétipo, mais fácil era de se tornar menor e alterada. Deve-se lembrar também que era comum algumas lamparinas em terracota serem imitações de lamparinas trabalhadas no metal, devido ao baixo preço que podiam ser oferecidas, mesmo com mais pormenores. A Itália foi a grande exportadora de lamparinas para a orla do Mediterrâneo entre os séculos I a.C. e I d.C.. As peças foram principalmente levadas ao oeste da Península Itálica e ao norte e oeste da costa mediterrânica da África; embora possuidora de um - Torno: 224 “Pottery Lamps”, in: Donald Strong e David Brown (eds.), Roman crafts, p. 100. ▪ Cerâmicas em geral A cerâmica é uma das bases da cultura material romana. Apesar das possibilidades em se adquirir produtos fabricados com outras matériasprimas, a cerâmica era a mais acessível economicamente. Praticamente todos os romanos possuíam objetos de cerâmica e, ao longo de tudo o que foi discutido até aqui, também podemos questionar se não havia entre os plebeus mais pobres, aqueles que somente possuíam cerâmica entre seus utensílios. Como dito acima, a cerâmica é abundante em sociedades sedentárias, e são achadas em praticamente todos os sítios arqueológicos escavados: a Península Itálica, ao lado da Hélade, certamente foi um dos maiores pólos manufatureiros de cerâmica na Antiguidade. O desenvolvimento da indústria cerâmica romana como difusora de produtos começou no século II a.C., com a cidade dominada por Roma denominada Arretium (Arezzo). A cerâmica aretina é uma das mais estudadas pelos arqueólogos e traça o período de apogeu da cidade que a fabricava: esse tipo de cerâmica é datado entre 150 a.C. até o fim do século I. d.C. Segundo H. B. Walters, as características da cerâmica de Arretium são: (A) a fina argila vermelha local, cuidadosamente trabalhada e queimada em forno com entrada de oxigênio, ganhando dessa forma uma rica coloração; (B) brilho vermelho composto por sílica, óxido de ferro e substâncias alcalinas; (C) a grande variedade de formas trabalhadas; (D) as estampas com os nomes dos ceramistas são geralmente achadas225. Como mencionado no início deste item B, o trabalho com a argila era calcado em três técnicas: modelagem a mão, torno e molde. A primeira técnica é a mais antiga de todas e a que menos possui vestígios quando comparada às demais. O torno e o uso de moldes foram os mais importantes meios de fabricação de vasos na Roma Antiga. O processo de se fazer um vaso a partir do torno começava com a escolha da argila e a sova para a retirada das bolhas de ar (que trincariam o vaso caso fosse levado ao forno assim). O tamanho final de um vaso, por exemplo, dependia do quanto de argila era empregada. Para que vários vasos iguais fossem feitos, bastaria separar proporções iguais de argila: a primeira parte do dia de trabalho do artesão consistia em medir a altura e o diâmetro de cada pedaço de argila; provavelmente, o artesão devia voltar a medir as proporções dos pedaços de argila a cada três ou quatro objetos trabalhados. A quantidade necessária de argila era então colocada no centro do torno. Por impulsos com as mãos ou os pés, o artesão fazia girar a base do 225 History of Ancient Pottery, p. 480. 49 torno em sentido anti-horário. Com a argila úmida, o artesão modelava um cilindro e a seguir abria, com os dedos, um orifício central nessa base, da qual, habilmente, dava as formas pretendidas ao vaso, alongando horizontal ou verticalmente o quanto fosse necessário de argila (Figura 48). David Brown explica: “Após a modelagem, a superfície exterior era geralmente alisada com o auxílio de uma esponja úmida ou um pedaço de graveto para eliminar as marcas dos dedos. O pote era então cortado do torno com um cordão que deixa uma curvatura característica na base”226 (Figuras 49 e 50). No caso da cerâmica aretina, os vestígios mostram que o alisamento do pote era feito na superfície interna e externa, com o auxílio de uma ferramenta de torneamento. Quando estava com consistência suficiente para manter-se de pé, o pote era então posto de cabeça pra baixo no torno. Por meio de ferramentas de incisão – como facas e espátulas de madeiras de diversas formas e angulações –, o artesão, ao girar o torno, fazia o encaixe aonde iria a base do vaso, e acertava a borda do objeto. Os elementos que iam ligados ao corpo – o pé, a(s) alça(s) e o pescoço – do vaso eram feitos separadamente e depois unidos. O pé do vaso geralmente era feito de maneira similar ao corpo, mas, obviamente, com uma quantidade bem menor de argila no torno (Figura 51). As alças eram formadas a partir de um punhado de argila puxada entre o polegar e o indicador; com a argila úmida, o artesão dava a forma que desejava: achatada ou oval, e deixava a alça endurecer para depois fazer sua junção ao corpo do objeto. O pescoço da garrafa ou do frasco era feito no torno, ganhando aspecto cilíndrico, e o orifício por onde deveria sair o líquido era produzido de maneira simples, com o dedo do artesão; quando consistente – após um tempo de secagem – o pescoço era unido ao corpo por meio de argila úmida e a junção era, então, alisada externamente (Figura 52). Com todas as etapas realizadas, o objeto era queimado no forno. - Moldes e decorações: O artesão fabricava, no torno, o molde do vaso em que iriam ser aplicados os relevos. Com ferramentas de marcação, o ceramista rascunhava na argila a disposição dos desenhos. Nesse momento, os pequenos moldes ornamentais eram prensados contra a superfície interna do vaso, e outros detalhes feitos a mão-livre. Devido à pressão, o molde de argila tendia a deformar-se, por isso, após todas as impressões, o molde voltava ao torno e, de cabeça para baixo, era novamente alisado. Uma vez pronto, o molde secava e estava em condições de sofrer a queima no forno (Figura 54). O processo de preencher o molde queimado com a argila úmida “apresenta um problema. É possível colocar a argila no centro do molde e esticá-la pelas paredes do vaso até cobrir toda a superfície interna, mas, fazendo-se isso, bolhas de ar entrariam nos sulcos dos desenhos dos relevos e parece não haver meios de se livrar delas. Esta dificuldade, nos dias de hoje, seria resolvida com a ajuda de seladores no molde; no entanto, não parece existir evidência que sugira o conhecimento desse método por parte dos artesãos antigos. Fabricantes de lamparinas e de terracotas parecem ter passado pelo mesmo problema, e o resolviam simplesmente forçando a matéria-prima contra o molde com os dedos. Possivelmente, esse método também foi empregado pelos ceramistas de potes modelados, com a argila sendo pressionada no molde pelos dedos do artesão”227. O molde com a argila dentro era deixado para secar. Com a perda de água, a argila contraía-se e diminuía de volume, sendo dessa maneira, passível de ser retirada do molde. Essa etapa precisava de uma grande habilidade por parte do artesão: se não soubesse tirar o vaso do molde com cuidado, partes dos relevos podiam ficar grudados na superfície e danificar o aspecto final da peça (como observamos em muitos fragmentos que apresentam nítidas falhas nos relevos por problemas de fabricação, Figura 55). Após sair do molde, o vaso recebia os acabamentos finais, as adições das peças restantes (como o pé e a alça, por exemplo), era, então, deixado para secar, envernizado e levado ao forno. Os muitos tipos de vasos fabricados pelos romanos podem ser colocados em dois grupos: os pintados ou não pintados sem decoração, e os pintados ou não pintados com decoração. Ao se tratar de decoração romana, devemos ter em mente o significado de relevo. Algumas técnicas de aplicação de relevo serão, agora, brevemente explicitadas. A decoração por meio de moldes era feita da seguinte maneira: o artesão fabricava um punção, um modelo de argila com o formato que desejava (Figura 53). O punção possuía um desenho ornamental de um lado, e um apoio para a mão do outro, sendo que, às vezes, também continham o nome do ceramista. Esse desenho era modelado diretamente pelas mãos do artesão na argila ou então esculpido – com o auxílio de ferramentas – de modo a imitar alguma outra figura já vista em outro vaso, e logo em seguida queimado. Além da aplicação de moldes de relevos, um vaso podia receber outras decorações superficiais. Um desses casos é a decoração com barbotina. A barbotina é um termo usado para descrever a decoração feita sobre a superfície por meio de um “creme” de argila. O processo é bem parecido com a maneira como decoramos nossos bolos hoje em dia. A argila era diluída em água até obter consistência pastosa e colocada em sacos feitos de couro com uma abertura fina para a saída do creme, ou era esparramada diretamente sobre a superfície do vaso através de alguma ferramenta tubular, provavelmente uma pena. Ela também podia ser aplicada ou manipulada com os dedos para dar um aspecto mais rústico à superfície. A técnica da barbotina podia trazer efeitos maravilhosos aos objetos quando aplicada por um artesão habilidoso (Figura 56). “Pottery”, in: Donald Strong e David Brown (eds.), Roman crafts, p. 77. 227 David Brown, “Pottery”, in: Donald Strong e David Brown (eds.), Roman crafts, p. 80. 226 50 Outra técnica é conhecida por nós como appliqué, termo francês que designa a aplicação de decorações, feitas em moldes separados, diretamente ao objeto de argila. Essas figuras ficavam na superfície externa do pote. Alças, máscaras e rosetas decorativas eram feitas em moldes e aplicadas em vasos aretinos, por exemplo. As peças eram pressionadas contra o corpo do pote e fixadas com argila úmida. Durante o século II d.C., na Gália central, houve a combinação da técnica de appliqué com a da barbotina (Figura 57). Também havia a técnica dos rolos e da estampa rolada. Os rolos eram peças de cerâmica com desenhos ao longo de todo o seu corpo cilíndrico; o vaso era colocado no torno e rolo segurado firmemente pelo artesão, que fazia girar a base do torno, dando, dessa forma, uma continuidade à rolagem do utensílio sobre toda a superfície do vaso (Figura 58). Com a estampa rolada, era o próprio torno quem recebia os desenhos em sua base; o pote era segurado pelo artesão sobre o torno enquanto ele girava; esta técnica foi comum durante todo o tempo da fabricação de cerâmica romana (Figura 59). Ainda sobre os relevos estampados, cabe frisar o que já foi mencionado: os artesãos podiam estampar seus nomes nos vasos a partir de peças de argila moldadas ou esculpidas; o mesmo acontecia com figuras, que eram pressionadas diretamente sobre a superfície do vaso antes da secagem e da queima (Figura 60). pescoço do pote, e as alças eram anexadas. A modelagem do corpo da ânfora parece ter sido feita por uma combinação de torneamento com manipulação, pois ambas, as marcas de rotação e as marcas de dedos, são visivelmente vistas na superfície interna do vaso”228 (Figura 62). Ainda na obra de H. B. Walters229 há citação de cerca de 50 tipos de potes de cerâmica, entre eles: cadus – para armazenar vinho; crater – cratera usada para misturar água ao vinho; urna – para armazenar e carregar água; situla – balde para carregar água; cupa e cumera – com formato tubular, para carregar grãos; sinus – armazenar água e leite; nasiterna – pote de água; ampulla – usada para levar o vinho ou a água à mesa de refeição; cyathus – para despejar vinho nos copos; poculum – taça, copo; calix – cálice, um dos objetos mais usados comumente; lanx e patina – pratos ou travessas para levar comida à mesa; olla – urna funerária; peluis – bacia para se lavar; cacabus – caldeirão. - Formas de vasos: O principal uso dos vasos de cerâmica era para o transporte e o armazenamento de vinho, óleo, frutas, mel, grãos, cereais, entre outros, além do uso em ritos religiosos (embora os vasos de metal fossem mais utilizados). As formas mais usualmente empregadas eram, segundo H. B. Waters, dolium e amphora. O formato dolium (“tonel”) era muito usado para a armazenagem, seja de líquidos, como o mel e o óleo, seja de sólidos, como o milho e as frutas (Figura 61). Os dolia eram os maiores vasos romanos; seu tamanho poderia conter um homem. Costumavam ser enterrados no solo dos celeiros, como os vestígios encontrados na Itália, França e Tunísia nos mostram. Eram vasos feitos em partes separadas e depois juntadas, fabricados com argila vermelha ou branca, e queimados lentamente no forno. Seus fabricantes eram os chamados doliarii, e há indícios de que o dolium também era usado com fins ritualísticos de sepultamento. A amphora (“ânfora”) também servia para a armazenagem de líquidos e sólidos, além do transporte. Donald Brown cita o trabalho desempenhado por Adam Winter na tentativa de entendimento do processo de fabricação das ânforas: “Um grande cilindro de argila era erigido ou era torneado em um torno baixo. A parte de cima desse cilindro era trabalhada de modo a que, alargando-a, tomasse a forma da base da ânfora; as paredes eram afinadas o máximo possível, e o pequeno buraco que restava no topo era então tapado com uma rolha de argila. O pote era virado, tendo a grande base calcada em um colar de argila, para evitar o contato com a superfície do torno. A parte que restava para cima era trabalhada a fim de formar-se o “Pottery”, in: Donald Strong e David Brown (eds.), Roman crafts, p. 89. 229 History of Ancient Pottery, pp. 463-473. 228 51 Parte V A) A extração e o tratamento dos minérios. Deixemos o naturalista romano Plínio, o Velho, que viveu de 23 a 79 d.C., discorrer sobre alguns pontos referentes à extração de minérios no Império Romano (História Natural, XXXIII, 21): Entre nós, o ouro é procurado de três modos diferentes; o primeiro deles é encontrado em forma de pó nas correntezas de rios, como exemplos, o Tago na Hispânia, o Pó na Itália, o Hebro na Trácia, o Pactolo na Ásia, e o Ganges na Índia; de fato, não há ouro encontrado em mais perfeito estado do que este, completamente polido devido ao constante atrito na corrente de água. Um segundo modo de obtenção de ouro consiste em abrir poços ou buscá-lo nos escombros das montanhas; ambos os métodos serão abordados. As pessoas em busca do ouro, primeiramente, procuram pelo segutilum230, tal sendo o nome da terra que dá indicação da presença de ouro. Isto realizado, o bolsão encontrado tem sua areia lavada, e, de acordo com o resíduo encontrado após a lavagem, uma conjectura é formada sobre a riqueza do veio. Algumas vezes, na verdade, o ouro é achado sobre a superfície da terra: um sucesso, entretanto, raramente experimentado. Por exemplo, recentemente, no reinado de Nero, um veio foi descoberto na Dalmácia, o qual rendeu, em peso, até cinqüenta libras de ouro diariamente. O ouro que é achado assim na crosta de superfície é conhecido como talutium231, em casos onde há terra aurífera sob a superfície. As montanhas da Hispânia, sempre áridas e estéreis, produtoras de quase nada, tornam-se férteis nas mãos do homem, provendo-os com este artigo precioso. O ouro extraído de poços é conhecido por algumas pessoas como canalicium, e por outras como canaliense232; é encontrado aderido ao mármore arenoso [ganga233], não da maneira como brilha na safira do Leste e na pedra de Tebas e outras gemas, mas, sim, brilhando entre as dobras do mármore. Os canais desses veios são encontrados correndo em várias direções de e para os poços, e daí o nome do ouro produzido ser canalicum. Nesses poços, também, a terra sobrecarregada é mantida no local graças a pilares de madeira. A primeira substância extraída é quebrada e depois lavada; depois, é submetida à ação do fogo, e se transforma em um fino pó. Este pó é conhecido como apitascudes, enquanto a prata que é liberada na queima recebe o nome de sudor (“suor; esforço”). As impurezas que escapam pela chaminé do forno, como no caso de todos os demais metais, são conhecidas por scoria (“escória”). No caso do ouro, esta scoria é quebrada uma segunda vez, e fundida novamente. Os 230 Também conhecido por segullo atualmente na Espanha. Segundo o Glossário Geológico Ilustrado do Instituto de Geociências da UnB, o termo corresponde ao inglês gossan (“chapéu de ferro”): “Capeamento residual (laterítico) de zonas mineralizadas com sulfetos ricos em ferro, como a pirita, e que se originam pelo intemperismo químico dos sulfetos com oxidação do Fe2 para Fe3, formando-se hematita e hidróxido de ferro limonítico que é muito resistente ao intemperismo químico. Ocorrências de gossan são importantes pois indicam a possível existência de minério em profundidade. Moldes limoníticos (boxworks) de sulfetos ou outros minerais solúveis em suas formas externas, muitas vezes com indicação de antigas clivagens e fraturas, podem ser encontradas em certos gossans”. In: http://www.unb.br/ig/glossario/verbete/chapeu_de_ferro.htm. Acessado em 28/12/2007. 231 Pepita. 232 Ambos os termos significam “em forma de canal”. 233 Minerais ou rochas sem interesse econômicos associados aos minérios. Porém, cabe aqui dizer que o “mármore arenoso” mencionado é, na verdade, quartzo e xisto. cadinhos usados para esse propósito são feitos de tasconium: uma terra branca similar à argila usada para a cerâmica; não há outra substância capaz de opor-se à forte corrente de ar, à ação do fogo, e ao intenso calor do metal fundido. O terceiro método de obtenção do ouro ultrapassa até o labor dos Gigantes: por meio de galerias manejadas para longa distância, montanhas são escavadas sob a luz de tochas, a duração das quais forma os turnos de trabalho; os trabalhadores nunca vêem a luz do dia por vários meses consecutivos. Essas minas são conhecidas como arrugiae, e não raramente fissuras são formadas de súbito, fazendo a terra afundar, soterrando os trabalhadores. Pareceria menos imprudente ir à procura de pérolas e púrpuras no fundo do mar, uma vez que tornamos para nós a terra mais perigosa do que a água! Tanto é verdade que, neste tipo de mineração, arcos são postos em intervalos freqüentes com o intento de suportar o peso vindo acima, da montanha. Na extração feita em poços ou galerias, barreiras de sílex têm de ser submetidas com a ajuda de fogo e vinagre; como esse método acaba por encher as galerias com vapores sufocantes e fumaça, mais freqüentemente usam-se máquinas de impacto – algumas com peças de ferro que pesam cento e cinqüenta libras – para quebrar as barreiras em pedaços: os fragmentos são carregados para fora pelos trabalhadores que, noite e dia, passam a carga de um para o outro no escuro, pois somente os que estão na boca da mina vêem a luz. Nos casos em que o bolsão de sílex é muito espesso para ser atravessado, o mineiro o contorna e depois retorna. Entretanto, depois de tudo, o trabalho causado por esse bolsão é tido como relativamente fácil, já que existe uma terra – um tipo de argila para cerâmica misturada com cascalho, denominada gangadia – praticamente impossível de ser penetrada. Esta terra precisa ser atacada com cunhas de ferro e martelos: não há nada mais tenaz do que ela a não ser a ganância do homem pelo ouro. Quando todas as operações estão completas, por fim, cortam-se os pilares de madeira no ponto em que sustentam o teto: o desabamento causa alarme, que é instantaneamente percebido pelo sentinela posto no pico da montanha. Por voz e por sinais, ele ordena que os trabalhadores sejam imediatamente dispensados de seus afazeres, ao mesmo tempo em que desce o local. A montanha fissura-se e cai em pedaços, arremessando seus escombros com um estrondo que é impossível à imaginação humana conceber; e dentre uma nuvem de poeira, de densidade incrível, os mineiros vitoriosos contemplam esta derrota da Natureza. Mas nem assim estão satisfeitos de ouro [...]. Outra técnica, também, muito parecida a esta – e que requer maior despesa – é a de desviar e trazer rios da montanha mais elevada (uma distância, talvez, maior de cem milhas) com o propósito de lavar os escombros montanhosos. Os canais assim formados são denominados corrugi, de nossa palavra corrivatio, eu suponho; e até mesmo quando criados, esses canais necessitam de mil novos trabalhadores. A queda, por exemplo, deve ser íngreme para a água precipitar-se ao invés de correr em fluxo – é por isso que deve vir de pontos mais elevados. Então, vales e fendas de geleiras têm de ser unidas com a ajuda de aquedutos e, em algum outro lugar impraticável, pedras devem ser talhadas e forçadas a fim de abrir espaço às calhas de madeira; a pessoa encarregada de talhá-las fica suspensa por cordas o tempo todo, então, ao espectador que a tudo assiste em distância, os trabalhadores possuem uma aparência não tanto similar à bestas selvagens, mas pássaros sobre a asa. Assim suspensos na maioria dos casos, eles pegam os níveis e traçam com linhas o curso que a água deve tomar, e então, onde não há espaço sequer para o homem colocar o pé, rios são traçados por suas mãos. A água passa a ser considerada imprópria para a lavagem caso traga consigo qualquer lama. O tipo de terra que forma essa lama é 52 conhecido como urium234; sendo encontrado fora dos canais, os trabalhadores levam a água por sobre sílex ou seixos, evitando cuidadosamente esse urium. Quando alcançam a nascente da queda, no cume da montanha, reservatórios são escavados, com cerca de cem pés de comprimento e amplitude, e uns dez pés de profundidade. Nesses reservatórios existem geralmente cinco comportas com cerca de três pés quadrados; então, no momento em que o reservatório está cheio, as comportas são retiradas e a torrente explode à frente com violência sobre quaisquer fragmentos que possam obstruir sua passagem. Quando alcançam o nível do solo, outro trabalho os espera. Trincheiras, conhecidas como agogae, devem ser cavadas para a passagem da água; e estas, em intervalos regulares, têm camadas de ulex235 postas na base. Essa ulex é uma planta parecida com o alecrim, áspera e espinhosa, e bem adaptada para prender qualquer pedaço de ouro que surja. Os lados das trincheiras também são fechados com tábuas, e são suportados por arcos quando passam sobre escarpas e em locais de precipitação. A terra, levada na correnteza, chega ao mar ao final, e assim é a esfacelada montanha lavada; causa que tendeu a estender as costas da Hispânia. Também é por esses canais aqui descritos que o material – escavado na costa com grande labor pelo processo mencionado – é lavado e transportado; do contrário, os poços logo seriam obstruídos por isso. O ouro escavado em galerias não precisa ser fundido, pois é ouro puro. Nessas escavações – e também em poços – ele é encontrado em pedaços [caroços], muitas vezes excedendo dez libras de peso. Os nomes dados a esses pedaços são palagae e palacurnae, enquanto o ouro achado em pequenos grãos é conhecido como baluce. O ulex utilizado com o propósito acima citado é secado e queimado, sendo suas cinzas lavadas sobre uma “cama” de relva gramínea para que o ouro seja depositado em seguida. Astúria, Galícia e Lusitânia fornecem desta maneira, anualmente, de acordo com algumas autoridades, o peso de vinte mil libras de ouro, sendo o produto da Astúria a maior parte. Realmente, não há nenhuma parte do mundo que durante séculos mantivesse tal fertilidade contínua em ouro. Eu já mencionei que, por um decreto antigo do Senado, o solo da Itália foi protegido destas pesquisas; caso contrário, não haveria terra mais fértil em metais. Também há uma lei censória relativa às minas de ouro de Victumule, no território de Vercellæ236, pela qual os fazendeiros foram proibidos de empregarem mais de cinco mil homens nos trabalhos. As palavras de Plínio denotam a problemática apresentada na questão da extração de minérios pelos povos “clássicos”. O estudo preliminar acerca de como esses minérios eram extraídos e transformados é de suma importância para o entendimento do que virá mais adiante: a análise da metalurgia romana. Se a produção metalúrgica de Roma cresceu vertiginosamente no período de transição da República para o Principado, obviamente, é devido a um grupo de fatores. Plínio – e autores como Diodoro Sículo e Estrabão – ao mencionar o exaustivo trabalho da mineração, praticamente fundamenta-se na produção provinciana. A Ásia já havia sido submetida quase um século antes da conquista total do território hispânico. A Hispânia, um dos palcos da Segunda Guerra Púnica, já era famigerada por seu poder metalífero antes mesmo da chegada dos romanos; isso pode ser notado ao lermos, de Políbio (século II a.C.), a intenção de Aníbal: “(...) dispor de fundos e suprimentos abundantes para a expedição planejada [contra Roma]”237. Embora a Hispânia não fosse muito fértil na visão dos romanos, como apontou Plínio, suas montanhas “sempre áridas e estéreis, produtoras de quase nada, tornam-se férteis nas mãos do homem, os provendo com este artigo precioso [o ouro]”. Lembremos também que a Hispânia só foi completamente pacificada no governo de Augusto, sendo um importante elo entre as terras africanas e as do norte. O maior período de extração de minérios está, pois, situado nesse contexto de prosperidade político e econômico: temos a manutenção da orla do Mediterrâneo sob as hostes dos legionários e um intenso itinerário de povos e mercadorias pelas províncias e a Itália. Porém, como dito acima, e retornando ao tópico levantado, a mineração na Roma Antiga era algo muito dispendioso e perigoso. O arqueólogo John F. Healy, em sua obra Mining and metallurgy in the Greek and Roman world 238 , discorre sobre a concepção geológica que os antigos tinham do próprio mundo: “Em Plínio encontramos alusão esparsa a uma teoria relativa à formação de pedras transparentes e semi-transparentes, que provavelmente já havia sido formulada por Posidônio239: segundo tal teoria, a matéria prima destas pedras era a água, talvez impregnada de átomo de terra. Este líquido se condensava seja sob efeito do frio na atmosfera, seja por efeito de uma das duas exalações, enquanto as cores das pedras eram geradas apenas pela exalação seca ocorrida até o seu endurecimento. [...] Uma outra idéia bastante estranha, recorrente em diferentes períodos entre gregos e romanos, consistia em deduzir que os metais cresciam espontaneamente na terra e, do mesmo modo, regeneravam-se as jazidas que houvessem sido exauridas pelo desfrutamento do homem”240. O último caso pode ser conferido nas palavras do geógrafo grego Estrabão (64 a.C. – 24 d.C.): Há outra circunstância notável: as exauridas minas da ilha [de Elba] – com o passar do tempo – tornaram-se 241 novamente cheias [produtivas] . Os romanos herdaram e aperfeiçoaram as técnicas de mineração dos gregos e egípcios, contudo, os métodos de prospecção de metais continuaram a ser superficiais. A busca por ouro e outros metais em aluviões talvez fosse um dos meios mais antigos e simples de pesquisa. Além deste primeiro método, segundo Plínio, os homens buscavam por sinais sobre o solo que indicassem a presença de metais a serem encontrados quando de uma escavação: achada a terra denominada de segutilum, rica em óxidos de ferro, portanto, com uma coloração típica, o próximo trabalho 234 Dolomita. Segundo o Glossário Geológico Ilustrado do Instituto de Geociências da Unb: “Mineral carbonato de cálcio e magnésio [CaMg(C03)2]”. In: http://www.unb.br/ig/glossario/verbete/dolomita.htm. Acessado em 28/12/2007. 235 Gênero botânico. 236 Atual província de Vercelli, na região do Piemonte, Itália. 237 III, 17. Para este trabalho foi utilizada a tradução italiana: Miniere e metallurgia nel mondo greco e romano. 239 Historiador e filósofo grego que viveu entre 135 a 50 a.C. 240 Página 18. 241 Geografia, V, 2. 238 53 era lavar uma amostra dela com a intenção de observar se os grânulos de ouro seriam proveitosos economicamente. Os dois elementos básicos de uma atividade de mineração – terra e água – são uma constante no texto de Plínio. Devemos aos romanos, principalmente, as técnicas que foram por demais utilizadas até o século XIX e mesmo nos dias atuais. Pelo documento, assinalamos as duas maneiras fundamentais de extração mineral: a céu aberto e sob a terra. O trabalho executado sobre o solo dependia quase necessariamente do uso de recursos hidráulicos (pois havia casos de se encontrar os minérios na superfície, o que era raro, nos dizeres de Plínio). A mineração em aluviões, como dita, é a menos dispendiosa e a que, segundo o autor antigo, traz o ouro em sua melhor forma. Porém, com a rotina, os minérios tendiam a desaparecer. Restava, então, aos homens, manipular a natureza (o que causava a indignação de Plínio). Outra técnica usada pelos romanos é a que hoje é conhecida como hushing entre os geólogos. O termo corresponde, grosso modo, ao método de se separar minérios preciosos de outros com o uso da água. Nas palavras de John Healy: “(...) consiste em fazer fluir a água para separar e transportar o material ao nível baixo. O controle da operação era assegurado recorrendo-se à construção de diques e reservatórios situados no topo e nas costas da zona interessada, a fim de criar uma bacia de água suficientemente provida. Depois que a água tivesse removido a camada não aurífera, seguia-se o procedimento de lavagem dentro do canal mediante um fluxo mais ou menos contínuo de água. O material aluvial vinha de tal modo transportado, e a água cheia de detritos era colhida na base do sítio e desviada para canais de cultivo, onde se procedia à extração do ouro utilizando-se um dentre os numerosos métodos de trabalho”242. Por fim, Plínio menciona algo que causava arrepios aos que observavam: o estrondo das águas represadas pelas comportas. Sem dúvida, essa era a técnica mais destrutiva da natureza, pois se usava a força da água precipitada para encontrar e cavar as jazidas, deixando visíveis as marcas nas montanhas; maneira de trabalho denominada “abatimento hidráulico”243. Os segundo e terceiro modos de obtenção de ouro, como dita Plínio, são realizados sob a terra, por meio de escavações. Primeiramente, temos os poços. Os exemplos encontrados pelos arqueólogos mostram, como no caso do poço grego de Laurion, que inicialmente abria-se um furo central no local desejado e depois o alastrava aos quatro lados, sempre atacando verticalmente, com o auxílio de uma lança (Figura 63). Os poços romanos geralmente tinham uma seção regular, dependentes dos materiais utilizados para o seu revestimento: no caso de poços retangulares, a madeira revestia as paredes; no caso de poços circulares, a pedra. As galerias, ao contrário dos poços, tinham o sentido transversal dentro das montanhas (embora muitas galerias partissem dos fundos de alguns poços, cortando horizontalmente as rochas). Como diz Plínio, as minas adentravam lugares onde a luz do dia não chegava244 e, apesar dos pilares e arcos postos de forma a suportar o peso da terra acima, não raramente havia desmoronamentos e soterramentos dos trabalhadores. Das minas estudadas pelos arqueólogos (Figura 64), observa-se que algumas possuíam altura suficiente para um homem permanecer em pé ao trabalhar; mais ainda, segundo John Healy, muitas galerias não pareciam possuir qualquer tipo de planejamento, tornando-se verdadeiros labirintos245. Além dos desmoronamentos, o autor romano menciona asfixia. A ventilação era um empecilho à mineração. A necessidade de se usar fogo e vinagre para vencer as barreiras de sílex colocava os trabalhadores em constante perigo de se sufocarem pelos gases exalados; os gases naturais encontrados em altas profundidades eram outro problema. Lucrécio, poeta e filósofo da primeira metade do século I a.C., escreveu em sua obra Da natureza das coisas os efeitos nocivos dos vapores provenientes das minas de ouro e prata (versos 1188-1204): Não vê também como na mesma terra Nasce o enxofre e o betume que exalam Um odor penetrante? Finalmente, quando Com o ferro na mão vão os homens Rasgando as entranhas da terra Procurar os veios de ouro e prata, Que vapores não saem da mina? Que cheiros tão mortais não se exalam Deste rico metal que há nela? Não vê a face e a aparência descolorida Dos miseráveis que estão condenados Pela a lei a trabalhos tão penosos? Você não ouviu como em breve perecem, E quão curto é o prazo de sua vida? Assim, é necessário que a terra exale Todos estes vapores esparramados. No lado de fora, nas planícies do ar. Deveras, o contato do ar e da umidade com o enxofre contido nas rochas, ao oxidarem produzem: o SO2 (dióxido de enxofre), que, ao ser inalado, gera complicações no sistema respiratório e também no cardiovascular; e o H2S (gás sulfídrico ou gás de ovo podre), substância terrível que pode causar desde simples ardência nos olhos e irritação na garganta até mesmo à inconsciência, à parada respiratória e à morte em menos de uma hora quando está numa concentração igual ou superior a 500 ppm (partes por milhão). Para detectar a presença de gases perigosos, Vitrúvio (VIII, 6, 13) alerta: Far-se-á descer uma lamparina acesa; se ela se mantiver a arder, poder-se-á descer sem perigo. Se, todavia, a chama for violentamente apagada pela força do vapor, então escavar-se-ão respiradouros à direita e à esquerda nos lados do poço; assim os gases se dissiparão, como através de narinas, pelas chaminés de respiração. Dispostas assim estas coisas e uma vez alcançada a água, então revestir-se-á em volta do poço com pedra seca [ou seja, sem argamassa] para não obstruir os veios. 244 242 243 Miniere e metallurgia nel mondo greco e romano, p. 100. Idem, p. 101. A iluminação era feita por tochas, como afirma Plínio, e também por lamparinas, como atestam os vestígios cerâmicos encontrados nas escavações em galerias e poços. 245 Miniere e metallurgia nel mondo greco e romano, p. 104. 54 Outra dificuldade séria enfrentada pelos romanos mineiros era com relação aos alagamentos. No excerto de Plínio acima mencionado, nota-se a existência contínua de água em todos os meios de extração; ora, é fácil imaginar que as montanhas escavadas sofressem de infiltrações naturais ou não. No entanto, John Healy diz que “os mineradores antigos eram de tudo impotentes no confronto com uma inundação imprevista na mina” 246. O fato das inundações levava os antigos a explorarem apenas as jazidas que estivessem ao nível do mar, ou acima dele. Escavações abaixo desse nível eram praticamente sinônimos de alagamentos e má sustentação das rochas. Para tentar contornar os problemas mais freqüentes oriundos da água, os romanos possuíam três técnicas. A primeira, e mais simples, consistia em retirar o excesso de água com a ajuda de baldes, para tanto, escravos eram empregados; foram encontrados vestígios de baldes fabricados em cobre em algumas minas de Cartagena e Sierra de Cordoba247. Construir galerias transversais que escoassem o excesso de água era o segundo sistema. Porém, os mais interessantes do ponto de vista da engenharia eram o Parafuso de Arquimedes e a roda hidráulica. O parafuso inventado (ou aperfeiçoado) por Arquimedes, e utilizado pelos romanos nas minas da Hispânia no século I d.C., representou uma grande economia de tempo e esforços na drenagem de água (Figura 65). O princípio básico de funcionamento é o de elevar líquidos com o mínimo de esforço a partir de uma espiral ao redor de um eixo, que deve estar inclinado (Figuras 66 e 67). Para elevar a água, o parafuso – construído em madeira – era apoiado com uma extremidade num reservatório e com a outra ponta em outro reservatório, posto mais alto; a capacidade de trabalho da máquina dependia do grau em que estava inclinada: Em El Centilho, na Espanha, o ângulo de inclinação era de 35º, enquanto que em Sotiel Coronada (Portugal) oscilava entre 15º e 20º. Geralmente, os parafusos eram colocados em série, formando verdadeiros “elevadores de água”, que percorriam as extensões das galerias. Seus diâmetros e comprimentos podiam variar, sendo girados com o auxílio dos pés248 (Figura 68). É Vitrúvio (X, 6) quem nos legou uma descrição detalhada sobre a construção e o funcionamento do parafuso: [1] (...) Processa-se da seguinte maneira. Disponibiliza-se um tronco e prepara-se de modo a ficar com um número de pés de comprimento igual ao número de dedos de espessura. Arredonda-se com o auxílio do compasso. Nas pontas, dividir-se-ão por quadrantes e octantes, com o compasso, os seus contornos circulares, em oito segmentos, sendo as diagonais de tal modo colocadas que, apoiado o tronco horizontalmente, as linhas de cada um dos seus topos se correspondam no nivelamento, devendo ser divididas, no sentido do comprimento, em segmentos com uma dimensão igual a um oitavo do contorno circular do tronco. Então, disposto este plano horizontal, traçar-se-ão linhas de um topo ao outro, de acordo com o nivelamento. E assim se definirão espaços iguais, seja à volta seja em comprimento. Deste modo, no lugar em que forem traçadas, as linhas relacionadas 246 Miniere e metallurgia nel mondo greco e romano, p. 108. Idem, p.109. 248 John F. Healy, Miniere e metallurgia nel mondo greco e romano, pp. 110-111. com o comprimento definirão intersecções e pontos nos seus cruzamentos. [2] Concluídas na perfeição estas marcações, tomase uma varinha delgada de salgueiro, ou cortada num agnocasto, que se unta com pez líquido e se fixa no primeiro ponto de intersecção. Depois, esta varinha será passada obliquamente pelas restantes intersecções, no sentido do comprimento e do contorno; progredindo e contornando ordenadamente de ponto em ponto, ela vai sendo colocada em cada um dos cruzamentos de linhas, deste modo chegando e sendo fixada na ponta da linha em que começou por ser fixada, tendo andado desde o primeiro até o oitavo ponto de intersecção. Assim, progrediu obliquamente e através de oito pontos num espaço igual ao que andou em comprimento até o oitavo ponto. Pelo mesmo processo vão sendo fixadas varinhas diagonalmente por cada espaço do comprimento e do contorno, em cada uma das intersecções, dando origem a canais espiralados ao longo das oito divisões da grossura do tronco e a uma imitação precisa e natural do caracol. [3] Fixam-se então, umas sobre as outras, varinhas revestidas com pez líquido ao longo dessas marcas, e vão se amontoando até uma espessura total igual a um oitavo do comprimento. Sobre elas disponham-se e fixem-se em volta tábuas que recubram estas espirais. Saturem-se também essas tábuas com pez e prendam-se com lâminas de ferro, a fim de não serem desconjuntadas pela força da água. Os espigões do tronco deverão ser de ferro. Também à direita e à esquerda do parafuso serão colocadas traves que tenham travessas fixadas numa e noutra parte das extremidades. Encravam-se nestas travessas chumaceiras de ferro, aí se introduzindo os eixos; e assim se executam as rotações do parafuso com o peso dos homens calcando com os pés. [4] A sua disposição em altura deverá ser executada com uma inclinação correspondente ao traçado do triângulo retângulo de Pitágoras, que tenha a seguinte demonstração, ou seja, dividindo o comprimento em cinco partes, a extremidade superior do parafuso elevar-se-á em três partes; assim, será de quatro destas partes a medida entre a vertical e as aberturas da base do parafuso. Sobre a maneira conveniente de realizar isto deixa-se no fim do livro 249 desenhado um gráfico, no lugar respectivo (...). O mesmo autor menciona o uso de rodas hidráulicas (X, 5): [1] (...) Em volta das suas testeiras [das rodas] são fixadas travessas que, avançando ao serem batidas pela corrente do rio, obrigam a roda a girar, e assim tirando a água através dos alcatruzes, elevando-a até cima sem a intervenção de homens calcando, e, movimentadas pelo próprio impulso do rio, garantem as necessidades do uso da água. A roda era construída em madeira e usada para soerguer grande quantidade de água (Figura 69). Empregada nos mais diversos casos em que se mostrasse útil, a roda hidráulica era um maquinário pesado e necessitava de mais homens para ser construída e operada (pois, dentro das minas, ao contrário do que Vitrúvio acima disse, cordas eram utilizadas para a propulsão); além de precisar que se adaptassem fluxos de água a sua passagem. Contudo, a quantidade de água processada pela roda hidráulica era muito superior à do parafuso, rendendo o trabalho de drenagem dentro das minas. Cabe aqui ressaltar que, tanto o parafuso como a roda, eram fabricados apenas nas minas que seguramente fossem lucrativas, uma vez que o custo de tais máquinas era elevado. 247 249 Desenho perdido. 55 Por fim, Plínio faz menção às ferramentas cotidianas usadas no trabalho em minas. John Healy, no texto já citado, nos informa acerca das ferramentas mais comuns na extração minerária. A matéria utilizada no fabrico da maior parte dos instrumentos era o ferro. Os martelos encontrados nas minas da Bética mostram que o peso variava de 2.2 Kg a 4.5 Kg, e que eram dotados de cabos de madeira. A picareta de lâmina curvada também era muito utilizada para o trabalho em terra e em rochas mais macias; exemplares foram escavados nas minas de Laurion e Rio Tinto. Para as rochas duras, utilizava-se, como dito, lanças em ritmo parecido ao dos martelos. A lança provoca – sendo visível nas paredes de poços e galerias – a quebra de pequenas lascas e muito pó oriundo das rochas. Esses vestígios auxiliam os arqueólogos no estudo sobre os métodos de perfuração das jazidas na Antiguidade. Pequenas estacas de ferro completam a gama de instrumentos fabricados em metal. Os produzidos em pedra eram em menor número, embora haja martelos feitos com esse material, e até mesmo instrumentos de grandes dimensões, com revestimentos em ferro, para alto impacto250. Um baixo relevo encontrado em Palazuleos (próximo a Linares, na Espanha), é de grande valia sobre o tema das ferramentas usadas pelos mineiros (Figura 70). Esculpido em pedra de arenito, ele representa um grupo de trabalhadores de mina. No fragmento, há nove homens, quatro ao fundo e cinco em primeiro plano. Destes cinco, o último à esquerda, o maior, é provavelmente o chefe: em sua mão direita, carrega uma maça, enquanto na outra parece segurar um sino ou um recipiente de armazenamento (muito possível que seja de óleo, para abastecer as lamparinas). A personagem seguinte carrega uma picareta. O homem do meio leva uma lamparina. Nos dois últimos, não é possível identificar os objetos que levam devido às partes que faltam, bem como não conseguimos observar seus pés, embora John Healy afirme que, quase certamente, estariam calçando sandálias. As cabeças dos homens não estão cobertas, mas seus corpos parecem vestidos com túnica e com uma espécie de avental feito em couro, para protegê-los em caso de queda de pedras ou dos cestos usados para transportar os minerais251. Após a extração, os minérios brutos passavam por um tratamento de separação de componentes e transformação em matérias para serem usadas por outros trabalhadores. chegassem prontos ao consumo dos artesãos. O processo de trituração e refinamento – com fins a separar tipos de minérios – foi descrito por Platão em sua obra Político, e constitui um dos mais antigos documentos referentes ao tema. Diz, pois, a personagem do Estranho no texto: Segundo John Healy, quatro são os prérequisitos necessários a qualquer tipo de operação metalífera: 1) minerais prontos para a fusão; 2) combustível (lenha ou carvão proveniente dela); 3) um forno com abertura natural ou, se necessário, com entrada para um fole que sustente a temperatura necessária ao trabalho; 4) um crisol, ou outro tipo de recipiente resistente ao fogo, juntamente com as ferramentas e equipamentos precisos252. Era primordial, portanto, preparar os minérios para que Porém, o método exposto por Estrabão era ineficiente quando a monta de rochas era alta. Em minas onde a extração era intensa, construíam-se mesas de lavagem (Figuras 71 e 72), como a de Laurion, do século V a.C. (anterior a 423 a.C.). John Healy aponta os quatro elementos que constituíam essa técnica: “1) um amplo fundo rebocado e achatado, (...) circundado de canaletas em seus quatro lados e dotado de dois reservatórios circulares nos dois ângulos meridionais; 2) uma “mesa” de dimensão menor, posta imediatamente no exterior da canaleta norte (também rebocada com gesso), e dotada de uma discreta inclinação para o escoamento da água; 3) um grande reservatório de água construído próximo à mesa 250 John F. Healy, Miniere e metallurgia nel mondo greco e romano, pp. 113-114. 251 Ibidem, pp. 114-115. 252 Miniere e metallurgia nel mondo greco e romano, p. 181. [303d] Porque os refinadores primeiro removem terra e pedras e todo o tipo de coisa; [303e] e depois disso, lá permanecem as substâncias preciosas que estão misturadas com o ouro e similares e que só podem ser removidas através do fogo – cobre e prata e, às vezes, adamantium [também sugerido como platina]. Estes são separados pelos difíceis processos de fundição, deixando diante de nossos olhos aquilo que é chamado de ouro não amalgamado, em toda a sua pureza. A descrição de Platão é falha ao não citar a primeira etapa do processo: a trituração. A quebra das rochas em pedaços menores representa uma tarefa essencial, uma vez que o poder do fogo não era capaz de separar os minérios presentes em nacos maiores. Gregos e romanos utilizavam-se de equipamentos cuja funcionalidade era calcada no impacto, na percussão; dentre eles, o pilão e a mó. O pilão era um recipiente em forma de dedal, em média com 40 a 60 cm de profundidade, escavado em rocha vulcânica (Kfeldspato), fechado por uma cobertura – também em pedra – que possuía um orifício ao centro, por onde se passava o percutor (mão de pilão) de ferro que quebrava as rochas em grãos menores. Sobre a mó, Diodoro Sículo escreveu (Biblioteca Histórica, III, 13): [...] as mulheres e os homens velhos recebem a rocha [anteriormente já fragmentada] e a jogam no moinho, o qual possui um número de pessoas postas em fileira; grupos de duas ou três pessoas trabalham cada moinho, fazendo com que as rochas adquiram um aspecto de uma fina farinha. Triturados, os minérios passavam por uma peneiração. As peneiras eram feitas em pedra, com aberturas centrais e suspensas graças a um anel de ferro que as circundavam. Vibrando-se a peneira, separavase o material já tido como ideal para o prosseguimento no processo e o restante retornava à trituração. Separados, os grãos eram então lavados, como descreve Estrabão (III, 2): [...] o grão de prata arrastado pelos rios é triturado e peneirado em contra-corrente; se trituram de novo os resíduos e os lavam novamente [...]. 56 inclinada (...); 4) uma grande cisterna ou reservatório circular, cavada diretamente no declive da colina. Todas essas quatro estruturas eram feitas em um duplo quadrado (...)”253. A operação da mesa de lavagem dava-se quando a água da grande cisterna corria para o reservatório e deste para a mesa inclinada onde estavam dispostos os grãos triturados; a água que corria pelas canaletas levava os fragmentos indesejáveis e depositava nos fundos dos reservatórios meridionais os minérios mais pesados (como a prata) que, então, eram recolhidos e lavados manualmente pelos escravos. Os materiais encontravam-se, agora, prontos para a fusão. Obviamente, a fusão dependia de combustíveis. E os antigos usaram dos mais variados tipos. Um dos mais comuns era o lignito. Abundante e de fácil extração, o lignito – que tem em sua composição uma quantidade de carbono que varia de 60 a 75 % - é um combustível fácil de queimar, porém, com baixo grau calorífico. Teofrasto, filósofo grego de Ereso que viveu entre 322 a 287 a.C., nos fornece um dos primeiros documentos que atestam o uso de carvão mineral como combustível (Das Rochas): menosprezo e preocupação. Seu trabalho, embora abundante – como demonstram os vestígios materiais – , não seria “digno” na opinião da elite da sociedade antiga. O ofício que necessitasse essencialmente do uso das mãos para ser produzido era tido como menor, pois as ocupações que demandassem um esforço mais intelectual (como advogado ou médico) eram mais valorizadas. Essa interpretação do artesão também se refletia no caso dos sempiternos deuses, e, especificamente, em um deus-artesão que obrava sobre os metais. Hefesto para os gregos. Vulcano para os romanos. Vejamos sua representação na literatura antiga. Na Ilíada, Homero escreveu: (...) No meio tempo, Tétis, a deusa pés-de-prata, ao palácio soberbo de Hefesto chegara, ímpar entre os imortais, imperecível, estrelado, em bronze ereto pelo deus coxo. Ei-lo entre os foles, afanoso, suarento. Uma vintena de trípodes bem-lavradas para o paço forjava, adornando-o em torno do saguão; (...)257 [16] Entre as substâncias que são escavadas por serem úteis, aquelas conhecidas simplesmente por carvão são feitas de terra e, ao serem jogadas no fogo, queimam como carvão vegetal. São encontradas na Ligúria, onde o âmbar também é achado (...); e são atualmente usadas por trabalhadores de metais. [17] Nas minas de Scapte Hyle [na Trácia], uma pedra encontrada tem a aparência de madeira podre. Quando óleo é despejado sobre ela, ela queima, mas quando o óleo acaba, a pedra pára de queimar como se não tivesse sido afetada. Além do lignito, a turfa (carvão fóssil) é citada por Plínio como uma lama que, ao secar, é capaz de se inflamar (História Natural, XVI, 1). Porém, a lenha era um dos combustíveis de maior utilização por parte dos romanos. Devido a sua composição de celulose e lignina, a madeira não alcança temperaturas muito elevadas. Por isso, recorria-se ao carvão de lenha quando se desejava fogo para processos de fundição 254: pode chegar aos 900ºC e ir adiante quando auxiliado por correntes de ar (como as proporcionadas pelos foles, nos fornos). Tendo a matéria-prima e o combustível, passava-se, então, ao processo de refinamento nos fornos – onde o metal era fundido255 – e ao trabalho do artesão em si, transformando os metais em objetos passíveis de compra e venda. B) O trabalho em metais. A figura do artesão, como já falamos anteriormente256, era, na maioria dos casos, vista com 253 Miniere e metallurgia nel mondo greco e romano, pp. 184185. 254 John F. Healy, Miniere e metallurgia nel mondo greco e romano, pp. 190-191. 255 Pormenores serão expostos no próximo segmento deste trabalho. 256 Parte IV. (...) disforme ergueu-se, a mancar, da bigorna: movia os tornozelos frágeis com presteza. Apartou os petrechos e foles (lavrava uma arca de preciosa prata). Ambas as mãos limpou com uma esponja e as faces, o pescoço rijo, o peito lanudo; (...)258 (...) E retirou-se em direção aos foles. Voltou-os para o fogo e ordenou: “Ao trabalho!” Vinte foles soprando nas fornalhas sopro vário, atiçando as chamas, ora com vigor, lépidos, ora lentos, a líbito do amo, Hefesto, para, assim, levar a termo a obra; lança o ferreiro ao fogo bronze rijo, estanho, ouro precioso e prata. Dispõe sobre o cepo uma enorme bigorna, soergue o macromalho, 259 potente, na outra mão segurando as tenazes . Na Antologia Grega, encontramos o seguinte fragmento260: Retirai da fornalha este martelo, estas tesouras, esta pinça, oferenda que Polícrates dedicou a Hefesto. Foi com redobrados golpes do seu martelo sobre a bigorna, que arranjou para os filhos uma fortuna que deles afastará a triste miséria. Em um hino escrito pelo poeta grego do século III a.C. Calímaco há a referência aos ciclopes, ajudantes ferreiros de Vulcano: As ninfas empalideceram à vista de tais gigantes semelhantes a montanhas e cujo olho único, sob espessa sobrancelha, brilhava ameaçadoramente. Uns faziam gemer imensos foles; outros, levantando os pesados martelos, batiam furiosamente o bronze que tiravam da fornalha. A bigorna estremece, o Etna e a Sicília tremem, a Itália ecoa o estrondo e a própria Córsega se sacode. Àquele terrível espetáculo, àquele medonho fragor, as filhas do Oceano ficam estarrecidas... e trata-se, aliás, de um estarrecimento 257 XVIII, vv. 367-374. Idem, vv. 410-415. 259 XVIII, vv. 468-477. 260 Apud René Ménard, Mitologia Greco-romana, v. 2, p. 151. 258 57 perdoável; as próprias filhas dos deuses, na sua infância, só encaram tais gigantes com temor, e quando se recusam a obedecer, suas mães fingem chamar Arges ou Steropes: Mercúrio acorre com as feições de um desses ciclopes, de rosto coberto de cinza e fumaça; imediatamente, a criança, aterrorizada, cobre os olhos com as mãos e se atira tremendo 261 ao seio materno . Vulcano é, então, uma figura disforme, feia. Não só ele: os seus ajudantes, os ciclopes (ou gigantes) também padecem dessas características. Homero retrata o deus como um deficiente, que manca, mas que é capaz de fazer os mais belos trabalhos em metal. Tétis pede seu auxílio e ele fabrica, dentre as armas de Aquiles, o seu escudo, belíssimo. Porém, o que se deve atentar aqui é a impossibilidade de escrever algo que fuja do aprendizado humano. As tradições orais são calcadas naquilo que os homens viveram e conseguiram apreender. Por isso, os deuses são tão humanos, pois são o reflexo dos homens. Em outras palavras, lendo Homero conseguimos conhecer o trabalho exercido pelos ferreiros gregos desde, pelo menos, o século VIII a.C.: data em que a Ilíada foi redigida. Tudo o que o aedo262 narra é presente no cotidiano do artesão. Os instrumentos básicos utilizados para o fabrico de uma peça em metal estão nos versos: foles, forno, bigorna, martelo (macromalho), tenazes. Da mesma forma, há mostras de um entendimento acerca da operação dos fornos: ora o fogo está mais forte, ora mais ameno, obedecendo ao ferreiro. Já no excerto da Antologia Grega, o processo de se martelar o metal sobre uma bigorna é realçado. Igualmente, os ciclopes (em Calímaco) – seres que estão sujos devido às cinzas que saem do forno263 – obram o bronze. Porém, a mitologia clássica perpetuou-se e chegou até a Época Moderna, nas produções dos artistas. Dois exemplos importantes sobre a representação do deus Vulcano encontram-se em Giulio Romano e Diego Velásquez. Na primeira metade do século XVI, o pintor e arquiteto italiano Giulio Romano deu vida ao momento em que Vulcano é solicitado a fazer as armas de Aquiles (canto XVIII da Ilíada). Na obra do executor do afresco – e um dos expoentes do maneirismo – Vulcano ganha traços mais belos do que o narrado nas fontes antigas e, na pintura, não vemos o forno, apenas o martelo em sua mão e um apoio para trabalhar o elmo (Figura 73). Coisa semelhante ocorre no quadro de Velásquez, pintor espanhol do século XVII, um dos pilares do barroco. No entanto, devemos, antes, citar o excerto presente em Metamorfoses – escrita pelo poeta romano Ovídio (43 a.C. a 17 d.C.): Terminara; e houve breve intervalo de tempo, e Leucónoe começou a falar. As irmãs contiveram a voz. “Também aquele que com sua luz rege todos os astros, O amor capturou: o Sol; do Sol os amores narraremos. Julga-se que este deus foi o primeiro 261 Ibidem, p. 159. Diz François Hartog: “Inspirado pela Musa, o aedo „vê‟ pelos dois lados. Ele conhece e canta os feitos e os infortúnios de uns e de outros, ciente de que nada escapa aos desígnios de Zeus”. “Primeiras figuras do historiador na Grécia: historicidade e história”, in: Revista de História, pp. 10-11. 263 Observe-se o trecho de Homero sobre o aspecto de Vulcano. 262 a ver o adultério de Vênus com Marte: este deus vê tudo primeiro. Condoeu-se do fato e revelou ao marido, filho de Juno, 264 o crime contra o casamento e o local do crime . O que Velásquez buscou interpretar – em sua obra de 1630 – foi a desgraça do filho de Juno, ou seja, Vulcano, quando descobre que sua esposa, a bela Vênus, o traíra com Marte. Vemos, então, a expressão de assombro que surge no rosto de Vulcano (o homem que segura a chapa de metal sobre a bigorna) e de seus ajudantes ciclopes quando o deus Apolo (o Sol) vai à oficina contar o ocorrido (Figura 74). Aqui também se nota que o deus e seus auxiliares estão embelezados. Mais ainda: os ciclopes ganharam feições humanas, possuem dois olhos. Essa breve divagação ficaria sem muito sentido se não fosse por um fator: tanto a pintura de Romano como a de Velásquez apresentam objetos cotidianos a eles. A oficina retratada pelo espanhol é certamente uma cópia bem próxima da realidade daquilo que seria uma oficina de ferreiros no século XVII; basta reparar nos produtos fabricados nela: armaduras da Idade Moderna. O que se deve depreender de ambas as pinturas é que a técnica de fabricação metalúrgica praticamente permaneceu inalterada em seus princípios durante os séculos anteriores à Revolução Industrial. Observamos nos retratos aquilo que os textos antigos nos falam: há os mesmos martelos, as mesmas bigornas, as mesmas tenazes e o mesmo forno. E, de acordo com os registros arqueológicos, deparamos com uma semelhança e funcionalidade deveras próximas entre as ferramentas dos romanos e gregos e a dos italianos e espanhóis dos séculos XVI e XVII. Isso serve para nos ilustrar uma questão: o arqueólogo também trabalha com analogias tecnológicas. Tanto no caso da cerâmica como no caso do metal e do vidro, a experimentação, a tentativa de se produzir algo parecido com aquilo que foi escavado, é de muita importância para um entendimento mais próximo da realidade das sociedades estudadas. Não é à toa, pois, que nas leituras realizadas sobre o tema da metalurgia romana, poucos não são os casos de arqueólogos que tentam reconstituir um objeto antigo a partir de seu presente. É crucial entendermos as técnicas empregadas no fabrico de objetos de metais, que é o foco central nesta parte de nosso trabalho. Vejamos, agora – e dando prosseguimento ao processo que vem após a trituração dos minérios –, como os romanos construíam suas peças em metal. Trabalhos em ferro [39] [O ferro é] ao mesmo tempo o mais útil e o mais fatal instrumento nas mãos da humanidade. Pela ajuda do ferro nós preparamos o solo, plantamos árvores, preparamos nossas parreiras, e forçamos nossas vinhas a reassumirem seu aspecto juvenil a cada ano cortando seus galhos deteriorados. É pela ajuda do ferro que construímos casas, ligamos rochas, e fazemos tantas outras coisas úteis para a vida. Mas também é com o ferro que guerras, assassínios e roubos são feitos, e não com as próprias mãos: à 264 IV, vv. 167-175. 58 distância, com o auxílio de projéteis e armas aéreas – agora lançadas por máquinas, agora arremessadas pelo braço do homem, e agora providas com plumas. Considero estas armas como o maior artifício criminal jamais criado pela mente humana; como uma maneira de trazer a morte mais rapidamente ao homem, nós demos asas ao ferro e o ensinamos a voar. Deixemos, portanto, a Natureza se encarregar de levar o homem. Realmente houve alguns exemplos nos quais foi provado que o ferro poderia ser usado somente para propósitos inocentes. No tratado que Porsena legou aos romanos depois da expulsão dos reis, nós achamos expressamente estipulado que aquele ferro só seria empregado para o cultivo dos campos; e nossos autores mais velhos nos informam que por esses dias era considerado inseguro escrever com uma caneta férrea. Há um édito publicado no terceiro consulado de Pompeu Magno, durante o tumulto que resultou na morte de Clódio, proibindo qualquer arma de ser carregada na Cidade. [41] Minérios férreos são achados quase em todos os lugares [...], facilmente distinguidos pela cor ferruginosa da terra. O método de trabalhar o minério é igual ao empregado no caso de cobre [...]. Há numerosas variedades de minério de ferro [...]. Algumas terras produzem um metal que é macio e quase similar ao chumbo; outras, um ferro que é frágil e cobreado, o uso do qual deve ser evitado particularmente ao construíremse polias ou pregos: o tipo anterior serve melhor para estes propósitos. Há outro tipo que só é estimado quando cortado em comprimentos curtos e usado para fazer cravos; e outro que é mais particularmente sujeito a ferrugem. Todas estas variedades são conhecidas pelo nome de strictura (“estreitados”): um título que não é usado como para os outros metais e é derivado do aço que é usado para uma extremidade. Há uma grande diferença, também, na fundição; alguns tipos produzem nós de metal, que são especialmente adaptados para endurecer no aço, ou então, preparados de outra maneira, para fazer bigornas grossas ou cabeças de martelos. Mas a diferença principal resulta da qualidade da água na qual o metal incandescente é mergulhado de vez em quando. A água, que é melhor em alguns lugares para este propósito do que em outros, enobreceu algumas localidades para a excelência de seus ferros [...]. Mas de todos os tipos diferentes de ferro, o melhor é aquele que é feito por Seres265, que o enviam a nós com os seus tecidos e peles; próximo em qualidade está o férreo da Pártia [...]. Em nossa parte do mundo, uma jazida de minério é ocasionalmente achada para a produção de um metal desta alta qualidade, como em Nórica266, por exemplo; mas, em outros casos, deriva seu valor do modo em que é trabalhado, como em Sulmo267, por exemplo: um resultado devido à natureza de sua água, como já mencionado. Também será observado que, dando uma extremidade ao ferro, há uma grande diferença entre rebolos de óleo e rebolos de água: o uso de óleo produz uma extremidade muito melhor. É um fato notável que, quando o minério é fundido, o metal é liquidificado como água e depois adquire uma textura esponjosa, frágil [...]. Nesses dois capítulos do livro XXXIV de Plínio observa-se como o uso do ferro estava impregnado no cotidiano romano. Serve para lavrar a terra, erigir edifícios e como arma – para citar as utilidades que o autor nos diz. A província de Nórica, como atestada, deveras era a maior exportadora de ferro semi-pronto para artesanato. A têmpera do ferro 265 Localizada na Ásia Oriental, próximo à China. Província romana ao sul do Danúbio. 267 Atual Sulmona, em Abruzos, Itália. 266 empregando-se a água também é uma notação relevante de Plínio, mostrando-nos que, embora não tivesse conhecimentos específicos sobre os trabalhos manuais, ainda assim o autor sabia os seus princípios básicos. Porém, devemos nos centrar nos pormenores da fabricação do ferro com base na bibliografia recente sobre o tema; para tanto, o texto do arqueólogo Henry Cleere, “Ironmaking”, contido na obra Roman crafts é esclarecedor nesse quesito. A fabricação de ferro é um método de fundição no qual se separa o material metálico do nãometálico por meio de reações físico-químicas. “No caso dos minérios de ferro, a fundição envolve um processo de redução, desde que o seu composto primário ou secundário seja um óxido: a técnica de redução envolve a remoção dos átomos de oxigênio das moléculas de óxido a fim de liberar o ferro”268. Henry Cleere aponta que somente os óxidos e os carbonatos de ferro possuem interesse econômico, uma vez que os sulfuretos são difíceis de reduzir, além de que, o enxofre, quando presente no ferro, o deteriora269. O processo de redução, no caso do minério de ferro, necessita de uma quantidade enorme de energia porque os átomos de ferro e de oxigênio têm uma grande afinidade entre si. Nesse sistema, um agente de redução é fundamental: no caso, o monóxido de carbono (CO) – que, durante o processo, reage com o oxigênio e libera gás carbônico (CO2). As etapas da redução são as seguintes: 3Fe2O3 + CO → 2Fe3O4 + CO2 Fe3O4 + CO → 3FeO + CO2 FeO + CO → Fe + CO2 A transformação de óxido férrico (Fe2O3) para óxido ferroso (FeO) e, finalmente, para ferro (Fe) precisa de muito calor fornecido por uma fonte. Essa energia é essencial não só para obter-se o ferro puro, mas, também, para separar o composto de ferro daquilo que é indesejável, ou seja, a ganga (mencionada por Plínio em seu capítulo XXXIII). Essa ganga é o conjunto de materiais não-metálicos e que não possuem valor econômico, sendo constituída, por exemplo, por sílica (SiO2), alumina (Al2O3) e cal (CaO). Esses compostos derretidos durante a fundição, todos juntos, formam uma borra (mineral artificial) que se solta fisicamente do material metálico em uma temperatura mais baixa. Na Antiguidade, devido aos conhecimentos da época, havia um desperdício de minérios de ferro junto à borra, praticamente formada de faialita, cuja fórmula química é 2FeO.SiO2. Segundo Cleere, isso “significa que para cada molécula de sílica no minério, duas moléculas de óxido ferroso têm de ser perdidas para se produzir um material fluido à temperatura em torno de 1200ºC”270. Para um melhor entendimento desse processo todo, é preciso discorrer sobre cada um de seus componentes. Henry Cleere, “Ironmaking”, in: Donald Strong e David Brown (eds.), Roman crafts, p. 127. 269 Ibidem, p. 127. 270 “Ironmaking”, in: Donald Strong e David Brown (eds.), Roman crafts, p. 128. 268 59 - Minério de ferro: Os óxidos de ferro mais comuns são a hematita (Fe2O3), a limonita (Fe2O3.H2O) e a magnetita (Fe3O4); os carbonatos são agrupados geralmente em sideritas. Os romanos utilizaram, principalmente, os minérios de limonita e de carbonatos por serem os que mais facilmente são reduzidos, necessitando de uma fonte de calor mais baixa e apresentando melhores resultados de fundição. Por serem minérios com uma quantidade considerável de água em sua composição, precisam de calor para, primeiramente, secarem e, depois, fundirem. No entanto, essa característica úmida faz com que sua queima se realize em fornos abertos, já que a entrada de oxigênio é pouco influenciadora nesse processo, pois o ponto de secagem fica entre 500 e 600ºC. Esses fornos de secagem eram geralmente abertos no solo e revestidos com pedras e argila; os minérios eram, então, depositados em seus fundos juntamente com a madeira usada como combustível. Após a lenta queima, o material era raspado e as cinzas peneiradas. Os minérios ficavam estocados para, posteriormente, irem aos fornos de redução e serem fundidos. Essa etapa era realizada deixando-se o material se consumir durante toda a noite (o auxílio de foles não era satisfatório porque não permitia a queima total dos minérios). Henry Cleere informa que esse trabalho de “tostadura” era sazonal: os trabalhadores recolhiam os minérios, os preparavam e os armazenavam em um dado período do ano para depois passarem à fundição271. feitos em pedra com o revestimento citado (nas paredes interiores e/ou exteriores). A argila tinha de ser cuidadosamente enlameada e sovada antes do uso: sua aplicação nas paredes dos fornos também despendia uma maior atenção – não poderia haver respiros ou falhas que acabassem por gerar rachaduras quando o material secasse. Argila, do mesmo modo, servia para tapar a abertura frontal do forno; marcas de dedos dos trabalhadores são encontradas nessas espécies de tampas273. Henry Cleere classifica os fornos romanos para derretimento de ferro em dois grupos 274: - Combustível: Para a secagem dos minérios, a madeira verde era usada: facilmente encontrada na natureza, esse material fornecia a caloria suficiente para os fornos de queima. O calor necessário para a fundição provinha de fontes variadas. Dentre elas, a turfa: embora não possua um poder de combustão elevado, parece ter sido usada em locais onde a madeira era escassa; o “uso da turfa como combustível de fundição em alguns artefatos antigos tem sido deduzido por meio dos nitridos encontrados nos metais resultantes (...)”272. Outra fonte de calor, a mais utilizada, era o carvão vegetal. Tendo carbono em estado puro, sem impurezas como enxofre, o carvão vegetal é um ótimo combustível para a fabricação de ferro. Os vestígios de madeiras no distrito de Wealden, Inglaterra, mostram que os romanos usaram uma variedade de madeiras para a transformação em carvão, sendo o carvalho o elemento que se destaca. O carvão mineral, por sua vez, era utilizado apenas no processo de forja do ferro. - Forno: Os fornos precisavam de controle de ar adequado, por isso, a argila era comumente usada para revestimento das paredes do equipamento. Além de impermeável, resiste a grandes temperaturas. Existiam fornos feitos completamente em argila e também os “Ironmaking”, in: Donald Strong e David Brown (eds.), Roman crafts, p. 130. 272 Ibidem, p. 131. 271 Henry Cleere, “Ironmaking”, in: Donald Strong e David Brown (eds.), Roman crafts, p. 132. 274 Ibidem, pp. 132-133. 273 60 Observando as Figuras 75 e 76, fica mais clara a tipologia estabelecida pelo autor (baseada em vestígios de fornos encontrados na Inglaterra). Após sua ereção, secagem e revestimento com argila o forno sofre uma primeira queima – durante a metade de um dia – com madeira verde (que possui caloria mais baixa) a fim de se reparar possíveis rachaduras. O orifício frontal do forno é tapado com cunhas de argila e na abertura de seu topo é posto um cilindro de argila onde se apoiará o fole. O forno é Os lingotes comercializados na cidade eram comprados pelos artesãos trabalhadores de metal. Os retalhos de ferro também eram fonte importante nas oficinas, embora o preço desse metal fosse baixo em toda a época romana. A atividade do artesão diferia da do ferreiro que transforma a matéria-prima. Enquanto o último trabalha principalmente sobre a fundição dos minérios, o primeiro utiliza-se da técnica da forja: martelando o metal aquecido a fim de lhe dar formas. É bem provável que existissem casos em que ferreiro e artesão se confundiam, tendo uma só pessoa encarregada de refinar e dar acabamento ao seu material, porém, a distância das minas dos locais dos grandes fornos de fundição, aliada ao baixo valor do ferro, faziam com que os ofícios fossem delineados, tendo especialistas para extração, para o refinamento e para o acabamento. Um dos principais equipamentos de que necessitava o artesão era o fogão, onde aqueceria o ferro. Segundo o arqueólogo W.H. Manning, os fogões eram construídos em pedra ou tijolos sobre uma plataforma278. O fogo ficava coberto por uma semiabóbada, atrás da qual havia abertura para se acoplar os foles – movidos por um assistente, como podemos notar na cena presente na catacumba de Domitila, em Roma (Figura 79). Infelizmente, as evidências sobre esses fogões elevados do solo praticamente se restringem a tijolos e alvenaria, o que torna importante, ao estudioso, a análise da iconografia presente em pinturas e relevos. O combustível usado para alimentar o fogo era o carvão vegetal e as ferramentas empunhadas a fim de trabalhá-lo consistiam em atiçadores, ancinhos e a pás (geralmente possuindo uma haste longa e torcida) (Figura 80). A bigorna era uma das peças fundamentais para a execução do trabalho. Relevos como o da estela de Aquileia nos mostram que as bigornas eram um grande bloco quadrado maciço de ferro posto sobre um pilar de madeira, regulando-se, assim, a altura ideal para o artesão (Figura 81). Algumas eram encovadas em sua base, dando aparência de pernas. Suas extremidades eram arredondadas para evitar ferimentos e possuíam um orifício central. Esse orifício servia para se prender um dos lados do metal incandescido enquanto, com outras ferramentas, o trabalhador o puxava para dar forma ao material. O orifício também era usado quando se pretendia furar o lingote, apoiando-o entre vão existente e os demais lados da bigorna, pronto para receber o impacto que causaria uma abertura. Havia, do mesmo modo, bigornas “bicudas”, ou seja, que tinham suas extremidades alongadas e estreitadas, formando, no conjunto, um formato T (Figura 82)279. Alicates e martelos eram outras duas ferramentas indispensáveis ao artesão. Os alicates surgiram na Grécia por volta do século VI a.C. e foram muito utilizados no período de expansão romana. Constituídos de uma longa haste e mandíbulas, os alicates serviam para segurar o metal aquecido e, ao mesmo tempo, evitar que o artesão se queimasse. Nas palavras de Manning: “O ferreiro tinha uma inestimável vantagem sobre a maioria dos outros artesãos por serem capazes de fabricar seus próprios instrumentos, e isso resulta mais claramente na “Ironmaking”, in: Donald Strong e David Brown (eds.), Roman crafts, p. 137. 276 Henry Cleere, “Ironmaking”, in: Donald Strong e David Brown (eds.), Roman crafts, pp. 138-139. 277 Ibidem, pp. 139-140. 278 “Blacksmithing”, in: Donald Strong e David Brown (eds.), Roman crafts, p. 143. 279 W.H. Manning, “Blacksmithing”, in: Donald Strong e David Brown (eds.), Roman crafts, pp. 144-145. alimentado com carvão vegetal e a temperatura é elevada a 1300ºC graças à ação do fole. A esta altura, os minérios são colocados na estrutura, onde começa o processo de redução: pequenos glóbulos de ferro metálico são formados e gradualmente coligados; essa massa de ferro com aspecto de esponja é coletada do fundo do forno. Ao mesmo tempo, os materiais que se tornaram fluidos antes do ferro (escórias) são escoados para fora da estrutura (através de uma abertura feita na cunha de argila que tapara a entrada frontal), solidificando-se quando em contato com o ar (Figura 77). Depois dos florescimentos de ferro terem sido retirados, as escórias presas no interior do forno são raspadas e a estrutura está pronta para o uso novamente. Os florescimentos (lingotes) precisam ser trabalhados. Usando a técnica de alternar calor com marteladas, o ferreiro molda e, ao mesmo tempo, retira possíveis escórias de dentro da massa esponjosa. Isso é possível somente quando o pedaço de metal está aquecido a 1100ºC: temperatura na qual a escória fica semi-derretida e o ferro se torna maleável. Diz Henry Cleere: “A estrutura do florescimento era, metalurgicamente, muito heterogênea. Os últimos metais trabalhados, ao passarem pelas seções mais baixas da superestrutura do forno onde a temperatura excede 1200ºC, se tornam amalgamadas com o carbono pelo contato com o carvão quente e rapidamente são convertidos em aço. No entanto, o processo é devagar: em meus experimentos, levei cerca de 8 horas para produzir algo em torno de 9 Kg de metal” 275 (Figura 78). O ferro puro é relativamente frágil para operações cotidianas, como ferramentas e armas. Para contornar essa situação, geralmente produzia-se aço, como o mencionado acima pelo autor. A estrutura do aço é alcançada quando se injeta por volta de 1% de carbono no ferro. Na Antiguidade, o aço era obtido diretamente do forno quando se trabalhava o restante de metal, ou ao se deixar os lingotes de ferro fechados na câmara do forno, entrando em contato com carbono. Porém, grande parte do aço romano era fabricado nas ferrarias, contando com a habilidade do artesão, que comprava os lingotes de ferro já prontos276. A organização romana de produção de ferro estava dividida em dois grupos, baseados nos sítios escavados: os terrenos com fornos sozinhos, e os terrenos com múltiplos fornos. Exemplos do primeiro tipo são encontrados em Wealden, enquanto o outro pode ser ilustrado com os vestígios de Ashwicken e Bardown, Inglaterra277. - Trabalhando o ferro: 275 62 variedade de mandíbulas encontradas nos alicates”280. A forma mais comum de mandíbula era a de um arco que terminava em garras paralelas, parecendo uma pêra (Figura 83). O martelo, por sua vez, era o encarregado pelo cerne da fabricação de objetos em metal. Havia martelos para serviços pesados (sendo usados com as duas mãos) até aqueles que executavam com precisão os acabamentos. A forma do malho praticamente não mudou da época romana até agora, enquanto que os martelos de mão sofreram pequenas modificações (Figura 84). O processo de trabalho com o martelo é descrito por W.H. Manning: “O metal era aquecido no fogão e então carregado com o alicate até a bigorna, onde era martelado para ganhar as características de uma chapa. Se a peça era grande, dois homens a trabalhavam: um segurando o alicate, o outro atacando com o malho; ambas as operações necessitavam de habilidade: para o ferro, que é movido e virado a fim de se transformar em uma placa, e para a martelada, que deveria sempre atacar o mesmo local, com a força certa, ou o trabalho se perderia. Se a peça era pequena, o ferreiro podia trabalhar sozinho, usando pequenos alicates que tinham suas hastes postas em uma presilha com formato de oito para facilitar o manuseio. Tão logo o metal começasse a esfriar, deixava de ser maleável e precisava voltar ao fogo. Um simples objeto poderia ser feito de uma única peça de metal, mas, na maioria dos casos, era composta de várias peças soldadas juntas. Em alguns artefatos as linhas de solda podem claramente ser vistas, embora seja mais comum serem visíveis nas radiografias”281. A soldagem mais usual consistia em afinar as extremidades de duas peças distintas, aquecê-las, e depois uni-las com o auxílio do martelo – esse processo deixa como marca uma linha diagonal que contorna o artefato. Outras ferramentas faziam parte do rol do artesão. O mandril de mão era uma barra de ferro que, ao ser apoiada sobre a peça com uma extremidade e tendo a outra martelada, podia cortar os objetos (Figura 85). O cinzel, por sua vez, parece ter sido raramente usado: um dos exemplos é uma ferramenta que possuía a aparência de um machado pequeno (Figura 86). Orifícios eram abertos nas peças com a ajuda de um furador e depois alargados com ferramentas semelhantes, porém, menores (Figura 87). Rebites auxiliavam na junção de placas de metal, especialmente quando a chapa era tão fina que, a força necessária para soldá-la, acabaria por danificá-la. Existiam limas de diversos tipos, sendo utilizadas no acabamento das peças (Figura 88). Os cravos eram necessários para muitos trabalhos, e os ferreiros precisavam dispor de grande quantidade: devido a essa demanda, foi inventado um suporte que moldava a cabeça dos cravos, dois de cada vez (Figura 89)282. Acima já mencionamos o uso do aço pelos romanos, contudo, W.H. Manning afirma: “[Sobre a produção controlada de aço] deve-se enfatizar que não há evidência de uma difundida, regular e intencional produção no Império Romano (...)”283. O processo de formação do aço consiste, como foi dito, em deixar o ferro em contato com um agente que possua carbono, no caso, o carvão vegetal; porém, o ferro geralmente permanecia pouco tempo em meio ao carvão, fazendo com que ocorresse aquilo que é denominado de cimentação: o artesão, ao trabalhar o metal, o aquecia e martelava, repetidamente, até obter uma peça homogênea; durante essa atividade, formava-se uma verdadeira “camada de bolo”, onde se intercalava uma faixa de ferro com uma de aço, permitindo uma maior resistência do metal. O quão os romanos estavam cônscios sobre esse processo ainda é incerto. Porém, a produção de artefatos atesta que os artesãos dominavam duas técnicas básicas da fabricação de objetos de aço. A primeira é o arrefecimento: o metal incandescido é mergulhado na água, fazendo com que sua estrutura química se altere – o resultado é um metal mais duro, mas quebradiço demais para ser usado. Então, para contornar essa deficiência, uma segunda técnica se apresenta, a têmpera: consiste em reaquecer o metal, controlando a temperatura do fogão – quanto maior a temperatura, mais o metal amolece. Os artesãos romanos parecem ter tido o mínimo de conhecimento acerca desse processo, uma vez que século II d.C. surgem armas feitas a partir de soldagens trançadas: esse método fazia com que o metal aquecido fosse dobrado sobre si, formando várias camadas de ferro e aço; espadas eram comumente fabricadas com essa soldagem e, no fim do século III d.C., sua utilização encontrava-se tanto no nordeste da Inglaterra como na região da atual Dinamarca 284. 280 283 281 284 Ibidem, p. 146. “Blacksmithing”, in: Donald Strong e David Brown (eds.), Roman crafts, pp. 147-148. 282 Ibidem, pp. 150-152. Trabalhos em bronze Além do bronze, que logo será pormenorizado, os romanos fabricavam objetos em duas outras ligas metálicas. O latão é um amálgama de cobre e zinco que se distingue do bronze por sua cor dourada e amarelada. Devido as suas propriedades de composição, o latão não servia para trabalhos a frio, sendo principalmente utilizado em processos de fundição, com o auxílio de moldes, em fabricos de vasos e moedas. Como os romanos não possuíam a técnica correta para a extração de um minério de zinco puro, usavam o seu óxido. O arqueólogo David Brown descreve em seu artigo “Bronze and Pewter”, da obra Roman crafts: “O método de se fazer latão consistia em fundir o minério de zinco junto ao cobre puro ou ao minério de cobre. Quando derretido sozinho, o zinco volatiza e se perde; com o cobre, o zinco é incorporado a ele e resulta no latão”285. Outra liga era o peltre (pewter, em inglês), formado por chumbo e estanho. Por causa de seu baixo ponto de fusão, 300ºC, e sua característica maleável, o peltre não era aconselhável para trabalhos frios. Sua Ibidem, p. 148. W.H. Manning, “Blacksmithing”, in: Donald Strong e David Brown (eds.), Roman crafts, pp. 148-149. 285 Op.cit., p. 26. 63 utilização era principalmente em soldagens e objetos como pratos e vasos. O bronze, por sua vez, é uma amálgama que trabalha perfeitamente bem com técnicas que envolvam calor ou não. O cobre representa a maior parte da liga, porém, por ser macio e dúctil quando em estado puro, é unido – a frio – com mais de 13,2% de estanho. Essa proporção permite ao metal, uma vez enrijecido, ser trabalhado por martelamento. Quando se necessitava de caloria na fabricação de objetos, essa liga de cobre e estanho mostrava-se inadequada. Como diz Brown, as propriedades de derretimento “são incrivelmente melhoradas pela inclusão de chumbo na amálgama; ele tem a vantagem de diminuir o ponto de fusão do metal. Mas o chumbo afeta as propriedades mecânicas requeridas para o trabalho a frio: então o artesão tinha de estabelecer um balanço entre o chumbo e o estanho de acordo com o uso que o bronze teria. Adicionando 2% de chumbo as propriedades mecânicas pouco se alteram; de 3% em diante, a maleabilidade é rapidamente afetada; quando a percentagem de chumbo é acima de 30% fica difícil de manter os componentes amalgamados e prevenir que o chumbo se separe do cobre e do estanho. Para todos os propósitos práticos, essa percentagem é o limite para o bronze”286. - Métodos de derretimento: Os romanos possuíam processos de derretimento para a fabricação de peças sólidas ou ocas. Os objetos de menor porte eram, geralmente, sólidos; para tanto, utilizava-se a técnica da cera perdida. Inicialmente, fabricava-se um modelo da peça em cera de abelha. Esse moldelo era, então, revestido com uma camada de argila e areia; quando seco, o conjunto de barro com preenchimento de cera era submetido ao calor: por ter um ponto de fusão baixo, a cera logo derretia e escoava por um orifício feito anteriormente no revestimento. O molde oco sofria uma nova queima para ficar apto a receber o bronze fundido sem correr o risco de fragmentar-se. O metal fundido era derramado no espaço em que antes estava a cera, e, quando estava frio e solidificado, o molde era quebrado (e descartado), retirando-se a peça de bronze sólida – que passava por um acabamento onde se aparavam as saliências e depois ganhava polimento (Figura 90)287. Os moldes, como dito, recebiam orifícios para o escoamento da cera e, também, do bronze derretido. Segundo David Brown, grande parte dos vestígios que corroboram um processo de cera perdida encontra-se nesses moldes. Primeiramente, as aberturas auxiliavam o escape de ar quando o metal fundido era derramado, fazendo com que não houvesse falhas na peça, enchendo completamente o molde de argila. Esse vazamento de bronze era descartado junto com a quebra do molde, e poderia voltar ao fogo para uma nova fundição; porém, nem todos eram re- aproveitados, sendo comum encontrá-los nos sítios arqueológicos. Por sua vez, a argila fragmentada, devido ao seu pouco cozimento (ou seja, é frágil), praticamente não deixa vestígios. Outra espécie de vestígio é o resto do cadinho deixado pelos artesãos, contendo pouquíssima quantidade de metal solidificado288. De acordo com os vestígios materiais, esse método de cera perdida parece ter sido extremamente comum em todo o Império. Porém, quando os artesãos necessitavam fabricar objetos maiores do que 20 cm, ou peças com formas bojudas, o processo da cera perdida sofria alterações de modo a serem feitos objetos ocos pois o alto custo do material ficaria inviável. O fabrico, como veremos, pode ser equiparado à estrutura de um bolo recheado ou a de um sanduíche. A primeira etapa consistia em fazer, com argila, a forma, com contornos rústicos, da figura desejada, tomando o cuidado de que tivesse um tamanho menor do que o almejado ao final do processo289. Depois, uma camada de cera era posta sobre esse núcleo de argila, e os detalhes da peça feitos. Por fim, a cera era revestida com outra camada de argila e o conjunto todo era aquecido. A cera derretida era escoada do molde, deixando espaço para o metal fundido ser despejado. Quando o bronze esfriava, o manto era quebrado, deixando aparecer a fina camada de metal formada entre o núcleo e o revestimento de argila. Se a peça não apresentasse aberturas, o artesão deixava o núcleo de argila dentro da cobertura de bronze, como podemos notar na estátua de Hórus Imperador, no Egito (Figura 91). Os vestígios arqueológicos de mantos encontrados em Essex, Inglaterra – como analisa David Brown – mostram que duas camadas de argila formavam essa cobertura (Figura 92). Primeiro era aplicada uma argila finamente granulada a fim de que se adaptasse melhor aos contornos e pormenores da cera. Sobre essa camada, outra argila mais espessa era aplicada, dando ao manto resistência ao fogo. No fragmento maior de Essex, nota-se um orifício através do qual o núcleo era sustentado: quando a cera derretia, se o núcleo não estivesse preso ao manto, ficaria solto dentro da cobertura, tornando o trabalho inútil. Hastes de metal eram usadas para segurar o núcleo. Os artesãos optavam por usar hastes feitas do mesmo metal que logo seria despejado ali dentro; isso significa que o metal fundido acabava por derreter a haste, não causando maiores problemas à peça. Depois que o objeto era removido, cortavam-se as saliências das hastes290. Os antigos enfrentavam problemas técnicos na fabricação de peças maiores, mesmo com o recurso de objetos ocos. Diz o autor já citado: “Os fatores limitadores no caso desse tipo de derretimento 288 Idem, p. 27. David Brown cita o exemplo de uma estátua de bronze: desejando-se 30 cm finais, a peça em argila possuía cerca de 20 cm. Op. cit., p. 27. 290 David Brown, “Bronze and pewter”, in: Donald Strong e David Brown (eds.), Roman crafts, pp. 28-29. 289 “Bronze and pewter”, in: Donald Strong e David Brown (eds.), Roman crafts, pp. 25-26. 287 Idem, p. 27. 286 64 convergem com a quantidade de metal fundido que pode ser manipulado de uma só vez. Quanto maior o derretimento, maior a temperatura necessária para a fundição, e mais rapidamente o metal deve ser usado antes de esfriar; conseqüentemente, mais o metal deve estar aquecido. Esses dois fatores combinam para limitar o tamanho da maioria dos objetos de finas camadas de metal a dimensões não superiores a 90 cm. Até mesmo as dificuldades práticas de se ter grande quantidade de metal fundido não se limita exclusivamente aos cadinhos. O metal deve ser derretido em um forno que esteja situado próximo – e em um nível mais alto – ao molde que será utilizado: assim, o metal fundido corre pelos canais, enchendo o molde graças à ação da gravidade, sem precisar de um transporte para os cadinhos”291. Além de objetos feitos inteiramente em um só molde, os romanos fabricavam peças que continham partes separadas. Exemplo é a estátua de bronze de uma sacerdotisa achada em Nemi, Itália, do período tardio etrusco. A figura é composta de oito partes: o corpo dividido em três segmentos, dois braços e dois pés, e o topo da cabeça (Figura 93). O artesão fabricava um molde para cada parte da figura em cera, argila ou gesso, e depois dava continuidade ao processo semelhantemente ao método da peça única: derretimento da cera interior e preenchimento com bronze fundido. Quando todos os segmentos estavam prontos, eram unidos por meio de rebitagem ou soldagem. As soldas envolviam um pouco mais de complexidade, uma vez que necessitavam de outro molde, da seguinte maneira: as partes eram colocadas no local certo, próximas, e um molde de argila envolvia exterior e interiormente a junção; esse molde possuía uma abertura por onde o metal fundido escorria, isso era requerido para que as extremidades das peças aquecessem-se o suficiente a ponto de unirem-se ao metal despejado; quando estava na temperatura correta, a abertura do molde era fechada e a junção era preenchida com o metal fundido; quando frio, a parte exterior do molde era retirada, restando a solda. A soldagem deixava superfícies irregulares em ambos os lados da peça. Exteriormente, as cicatrizes da solda eram removidas no processo de acabamento. As marcas internas nunca sumiam, como aparecem nos vestígios (Figura 94)292. - Derretimento para fabricação de vasilhas: As vasilhas, tal como no caso da prata, podiam ser marteladas para tomarem forma. Esse método será analisado quando discorremos sobre as peças em prata. Por ora, mencionaremos como os romanos faziam vasilhas de bronze e peltre a partir de derretimentos dos metais. Essa espécie de processo ocorria para dois tipos de objetos: vasilhas abertas – pratos, travessas e caçarolas, por exemplo – e vasilhas fechadas – garrafas de gargalo estreito, jarros e lamparinas, entre outros. A técnica, necessariamente, dependia de um molde. Tanto para o bronze como para o peltre utilizavam-se moldes feitos em pedra. Normalmente em calcário, o molde era cavado e colocado no torno para adquirir o tamanho correto e o acabamento; o conjunto contava com uma parte superior e uma inferior que, juntas, constituíam a forma para a vasilha. O metal fundido era despejado nesse conjunto através de um orifício feito no molde, sendo que o ar escapava pela fresta existente entre as camadas de pedra (Figura 95). A diferença principal entre o bronze e o peltre trabalhados centrava-se no ponto de fusão: o último a 300ºC e o primeiro entre 1000 e 1100ºC293. Quando enrijecida, a vasilha passava ao torno para o acabamento e polimento. David Brown menciona os pormenores de um torno reconstruído pelo estudioso Alfred Mutz, a fim de fabricar objetos em bronze tal qual os romanos antigos o faziam; diz o autor: “(...) ele construiu um torno em madeira, incorporando todas as características que possam ser usadas para o fabrico de vasilhas. Esse torno requer dois operadores: um para girar a manivela e fazê-lo funcionar, e outro para segurar a ferramenta de corte e guiar o trabalho. A roda do torno gera de seis a sete revoluções a cada volta da manivela. A estrutura do torno é construída com madeira sólida, o que dá peso e rigidez necessários à estabilidade. O disco de trabalho é adaptado ao objeto desejado. (...) Esse disco é fixado no fim do mandril, sendo preso por três cravos (...). O outro lado do objeto é suportado por uma haste – ajustável – que termina em uma ponta estreita; então, essa ponta de contato é pressionada contra a base do objeto, fazendo com que sua maior área fique exposta ao trabalho de torneamento. Um bloco de madeira abaixo do objeto atua como um descanso para a ferramenta do artesão” (Figura 96)294. Esse tipo de equipamento era usado para dar a forma final e para acabamentos. Era muito comum os pratos, por exemplo, saírem dos moldes com tamanhos diferentes devido ao erro do artesão ao juntar as duas partes da forma, não deixando-a co-axial. Decorações envolvendo cortes no metal com o auxílio do torno são típicas da metade do século II d.C. em diante. As marcas encontradas nas bases e fundos das vasilhas podem representar tanto a retirada do excesso contido nessa parte da peça (formando algo decorativo) como serem sinais dos desenhos feitos com compasso pelos artesãos – círculos eram desenhados a fim de se encontrar o ponto correto de rotação, deixando a vasilha apta a receber cortes iguais em toda a sua extensão (Figuras 97 e 98)295. Vasilhas também podiam ser fabricadas utilizando-se núcleos. Essa técnica aplicava-se a recipientes fechados, como jarros, garrafas e lamparinas. Fazia-se o núcleo de argila com o formato da peça e o revestia-se com um molde de pedra ou argila em duas partes. Após derramar o metal e esperar sua solidificação, tirava-se a vasilha e quebrava-se o núcleo em seu interior. As lamparinas eram fabricadas de modo semelhante, com um único molde, e tinham seus núcleos retirados pelos orifícios por onde se David Brown, “Bronze and pewter”, in: Donald Strong e David Brown (eds.), Roman crafts, p. 34. 294 Ibidem, p. 34. 295 David Brown, “Bronze and pewter”, in: Donald Strong e David Brown (eds.), Roman crafts, pp. 35-36. 293 “Bronze and pewter”, in: Donald Strong e David Brown (eds.), Roman crafts, p. 29. 292 Idem, pp. 30-33. 291 65 despejava o óleo combustível. Porém, em peças que possuíam gargalos muito estreitos o molde não possuía base: retirava-se o núcleo e depois se soldava um fundo preparado no torno (Figura 99)296. Quando a peça se mostrava difícil de ser fabricada inteiramente com moldes ou em torno, a solução era segmentá-la. Os bronzes, assim como a prataria, poderiam ser construídos com a união das duas técnicas. O jarro de Lanarkshire, Inglaterra, por exemplo, teve corpo e pescoço feitos separadamente, por alçamento, e depois soldados (o que é visível observando-se a linha na peça); a asa do jarro também foi fabricada separadamente, em molde, e depois soldada ao conjunto (Figura 100). A vasilha pronta recebia, por fim, uma camada de proteção. Como diz Plínio (XXXIV, 21): 297 O cobre se torna coberto de azinhavre mais rapidamente quando limpo do que quando negligenciado, a menos que seja esfregado com óleo. É dito que o melhor método de preservação é estanhar o cobre. A estanhagem de peças de bronze consistia em se mergulhar o objeto em estanho fundido – que, devido ao seu baixo ponto de fusão, não oferece risco algum à vasilha de bronze298. - Os vasilhames de bronze romanos: As vasilhas fabricadas pelos artesãos plebeus podem ser classificadas de acordo com a tipologia estabelecida pela arqueóloga Maria Isabel D‟Agostino Fleming em sua tese de doutoramento299: 296 Ibidem, p. 37. Nome dado à oxidação do bronze, de coloração tipicamente esverdeada. 298 Ibidem, p. 39. 299 O vasilhame de bronze romano: produção e consumo no início do período imperial, pp. 72-88; 108. 297 66 As formas das vasilhas podem ser vistas nos itens da Figura 101. A técnica de fabricação das formas abertas simples e das fechadas simples, de acordo com a autora, partia de uma placa de bronze fundido que era reduzida a uma folha por martelamento; o aspecto final das vasilhas era dado de acordo com um gabarito existente. Esse ato de martelar o bronze, como mostra a metalografia, era feito a frio, pois, em objetos de paredes com espessuras inferiores a 1 mm, a temperatura elevada logo se dissipa. “O resultado final são vasilhas sem emendas, de paredes finas, lisas ou com sulcos como os urceola e as formas ou moldes. Os acessórios como alças, cabos, argolas de sustentação das alças e pés são fundidos. Alguns deles são submetidos a martelamento: alças móveis das sítulas, dos lances ou de grandes vasilhas, cabos de páteras, de sartagi, de simpula e de cola”300. As vasilhas de formas abertas complexas são fabricadas a partir de um esboço fundido feito com molde que, por martelamento, adquire sua forma final. Esses esboços podem ter paredes grossas ou finas. Os de paredes finas implicam em uma temperatura de fundição mais elevada do que os de parede mais espessas. Assim sendo, a proporção de estanho da liga é mais alta, variando de 9 a 12 % (dando maior dureza à matéria), além de conter chumbo (1 a 2%) para auxiliar na fluidez do metal líquido colocado nos moldes. O chumbo também ajuda na hora em que o artesão leva a peça ao torno para dar o acabamento. O trabalho de torneamento implicava em uma mudança na composição das ligas metálicas, conforme o objeto intentado, gerando dois tipos de esboços: a) esboço fundido composto por estanho em quantidade de 9 a 12 %, e chumbo de 18 a 20%; b) esboço oriundo de martelamento e aquecimento, composto apenas por cobre e estanho (de 9 a 12% em média) 301. O torneamento de peças com espessuras de parede menores do que 1 mm, só era possível para objetos com grandes aberturas (peluis, caçarola, páteras leves e simpula); as vasilhas de abertura mais estreita tinham suas paredes afinadas por martelamento (as sítulas). Os esboços com paredes espessas (4 mm ou mais) não precisavam de uma fundição tão refinada, por isso, suas composições tinham cerca de 7% de estanho e 13 a 15% de chumbo. Após serem retiradas dos moldes, as vasilhas sofriam o processo de afinamento no torno. Diz Maria Isabel Fleming: “As mudanças de técnicas apresentadas relacionam-se às necessidades impostas pelos tipos de vasilhas (vasilhas de paredes espessas ou finas; abertura grande ou pequena em relação à altura do vaso) ou estão associadas à escolha do artesão (afinamento de paredes de vasilhas abertas altas partindo de paredes fundidas espessas ou finas). A escolha do artesão pode também ser relacionada à disponibilidade de matéria prima, pois a fusão de paredes finas depende da presença do chumbo. De qualquer forma, essas variações significam a convivência de duas técnicas no mesmo período, talvez associadas a oficinas diferentes: a de tradição mais antiga (paredes espessas marteladas) e a característica do período romano, que é a de paredes finas fundidas”302. As formas fechadas complexas basicamente se centravam em dois tipos de esboços. Esboços inteiramente fechados, retirados assim, completos, de seus moldes e depois martelados para acabamento (embora as paredes não possam ser muito finas devido à impossibilidade física presente em um objeto fechado). Outro tipo de esboço, já mencionado acima, é o que tem molde sem base, deixando uma abertura na peça que auxiliava no martelamento para se adquirir as formas finais desejadas. Outra característica desse tipo de vasilha era a sua segmentação: partes eram fundidas, marteladas ou torneadas separadamente e depois unidas, formando o conjunto complexo 303. O período de transição da República para o Principado assistiu a um aumento vertiginoso em relação à produção artesanal. Não só a cerâmica se tornou abundante: a indústria do bronze expandiu-se significativamente pela Itália. O maior pólo produtor foi a região da Campânia, com suas peças mais refinadas; contudo, a partir da segunda metade do século I d.C., sua produção de bronze entra em crise devido à substituição de peças importadas por fabricações locais utilizando-se as antigas vasilhas adquiridas como moldes para novas cópias. Cabe ressaltar que as vasilhas de bronze, nesse período tiveram suas funções estendidas: o que antes se limitava a serviços de mesa e da parte social das casas, agora atende também à cozinha (fato que nunca ocorreu para os bronzes gregos e etruscos – arcaicos e clássicos – e os helenísticos). Por fim, o estudo das vasilhas não é relevante apenas para o entendimento desses tipos de peças: devem ser examinadas “como objetos que carregam em si as técnicas aplicadas na execução de outros objetos de bronze”304. Trabalhos em prata Petrônio, em meados do século I d.C., escreveu em sua famigerada passagem acerca de Trimalquião, na obra Satiricon (“A ceia de Trimalquião”): A prata, eis o que me agrada. Eu possuo vasos desse metal que são, mais ou menos, de tamanho de uma urna: neles está esculpida Cassandra no ato de matar os seus filhos; e os pequenos cadáveres são tão bem feitos que se nos afigura tê-los a nossa frente. Possuo ainda uma ânfora, deixada pelo meu patrão, na qual se vê Dédalo fechando Níobe no cavalo de Tróia, e copos com os combatentes de Hermeros e Petraites, todos maciços. Ah! Por ouro nenhum me privarei desses vasos, que meu bom gosto me torna tão caros! Objetos em prata representavam o luxo no cotidiano romano, sendo fabricados para os mais 302 Op. cit., pp. 113-114. Maria Isabel D‟Agostino Fleming, O vasilhame de bronze..., pp. 114-115. 304 Maria Isabel D‟Agostino Fleming, “A manufatura do vasilhame de bronze...”, in: Revista do Museu de Arqueologia e Etnologia, p. 97. 303 Maria Isabel D‟Agostino Fleming, O vasilhame de bronze..., p. 109. 301 Ibidem, pp. 110-111. 300 diferentes propósitos. No mesmo capítulo em que há o banquete na casa do liberto Trimalquião, há várias menções a artefatos em prata, por exemplo: um vaso como repositório de urina; pratos; os Lares feitos em prata; grelha; palito de dentes; pequeno esqueleto articulado; pequeno forno portátil; coroa de prata. Vejamos, agora, quais as principais técnicas empregadas no trabalho com esse tipo de metal. Plínio nos oferece um retrato sobre as jazidas de prata da Antiguidade (XXXIII, 31): Prata é achada em jazidas penetradas no chão profundamente, não havendo nenhuma indicação para aumentar as esperanças de sua existência, nenhuma centelha esplendente, como no caso de ouro. A terra na qual é achada às vezes é vermelha, às vezes é de uma cor cinzenta. É impossível, também, de ser derretida, exceto em combinação com o chumbo ou com a galena; esta última sendo o nome dado ao veio de chumbo – que é principalmente encontrado correndo junto aos veios do minério prateado. Quando submetido à ação de fogo, parte do minério [da galena] se precipita na forma de chumbo, enquanto a prata flutua na superfície, como óleo em água. Prata é encontrada em quase todas as nossas províncias, mas a melhor prata de todas é a da Hispânia; onde é achada, como o ouro, em terras não cultivadas, e nas montanhas. Onde quer que um veio de prata seja achado, outro será encontrado seguramente não longe do local: uma coisa que foi observada, na realidade, é o caso de que quase todos os metais que surjam nesta circunstância parecem ter derivado o seu nome do grego metalla. É um fato notável que os poços abertos por Aníbal na Hispânia ainda sejam trabalhados; os seus nomes derivam das pessoas que foram as primeiras a descobri-los. Uma destas minas, que atualmente ainda é chamada de Baebelo, enriqueceu Aníbal com o peso de trezentas libras de prata ao dia. A montanha já está escavada com uma extensão de mil e quinhentos passos; e ao longo de toda esta distância há os “portadores de água” parados noite e dia, jogando fora a água em turnos, auxiliados pela luz de tochas, e assim formando um tranqüilo rio. O veio de prata que é achado próximo à superfície é conhecido pelo nome de crudaria. [...] As exalações as minas de prata são perigosas a todos os animais, mais particularmente aos cachorros [...]. A Hispânia e a Britânia foram as principais fontes de prata do Império romano; a Península Ibérica já era grande extratora desse minério desde os tempos das Guerras Púnicas, enquanto que a Britânia tornou-se importante na economia romana poucos anos após a invasão feita pelo imperador Cláudio. Plínio menciona a galena e a prata nela contida. O arqueólogo David Sherlock em seu texto “Silver and silversmithing”, da obra Roman crafts, explica que os romanos utilizavam a cupelação para separar a prata (e o ouro) dos demais metais presentes na galena: aquecia-se no forno a galena que, ao chegar à temperatura de 1000ºC, dividia-se em óxido de chumbo (litargírio – PbO) e prata. A prata pura extraída pelos romanos era muito macia para ser trabalhada sozinha, portanto, adicionava-se a ela uma pequena percentagem de cobre, ouro ou chumbo. Amostras de vasilhas de prata apresentam uma taxa de 92 a 98% de prata pura misturada aos demais metais. A quantidade de cobre acrescida, por exemplo, não mudava em nada a coloração da prata, embora auxiliasse na maleabilidade da amálgama. - Modelagem: O artesão contava, basicamente, com uma bancada de trabalho para as atividades que necessitassem maior pormenorização, um grande bloco de madeira para o martelamento da prata, e martelos feitos em ferro e madeira. O primeiro passo era, cuidadosamente, martelar a placa de prata, evitando ao máximo os arranhões em sua superfície. Na fabricação de uma tigela feita por Sherlock, o autor começou por martelar uma placa circular sobre a depressão existente no bloco de madeira, fazendo com que se tornasse côncavo: o processo partia das bordas da placa para o seu centro, em movimentos circulares (Figura 102). Porém, a prata martelada a frio pode sofrer mudanças em sua estrutura; por isso, a placa de metal era sempre aquecida antes do martelamento. Depois de tomada a forma final, o objeto era, então, trabalhado em sua outra superfície, a convexa, num processo denominado alisamento (planishing, em inglês). Diz David Sherlock: “Este é um processo básico no trabalho com prata e fundamental ao artesanato. O martelo de alisamento é plano e é usado com batidas leves para trabalhar em torno da tigela, em espirais da borda até o centro; cada pancada deve justamente ser dada após a antecessora e entre as batidas da linha anterior, assim, formam-se faces quase hexagonais em toda a extensão do objeto”305. Essa técnica exige uma habilidade grande do artesão, e também certa quantidade de paciência, já que são centenas de batidas com o martelo no objeto que repousa sobre uma estaca de ferro com ponta arredondada (Figura 103). As marcas deixadas pelo martelo podem ser completamente removidas durante o polimento. Esse acabamento era feito com limas de ferro de pequena aspereza e depois com uma pedra abrasiva lubrificada com água – removiam-se, assim, as marcas das limas e arranhões acidentais. O polimento também podia ser feito com a ajuda de um torno. Quando as peças eram segmentadas, a soldagem tornava-se necessária. Limavam-se ambas as extremidades dos objetos separados para melhor aderência da solda – feita com uma liga de duas partes de prata para uma de cobre. Então se aplicava uma camada de bórax (borato de sódio) que atuava de modo a impedir a oxidação das peças quando fossem aquecidas. A prata e a solda eram levadas juntas ao fogo em uma temperatura suficiente para fundir a solda e deixá-la escorrer pela junção da peça. Uma soldagem bem feita, praticamente não deixava rastros de sua feitura. O romano Plínio escreveu em sua História Natural sobre a soldagem (XXXIII, 29): Os ourives também empregavam a chrysocolla [malaquita] em seu trabalho, com o propósito de soldar o ouro; e é desta chrysocolla, dizem, que todas as demais substâncias que apresentam coloração esverdeada receberam seu nome. Sua preparação é feita a partir do azinhavre do cobre, da urina de um jovem que não chegou à puberdade ainda, e de uma porção de óxido nitroso (N2O). Essa mistura 305 “Silver and silversmithing”, in: Donald Strong e David Brown (eds.), Roman crafts, p. 13. 70 é amassada junto a cobre cipriota, e o nome dessa mistura é santerna. É desta maneira que o ouro conhecido como “prateado” é soldado [...]. Se, por outro lado, o ouro é impregnado com cobre, ele se contrai, se ofusca e torna-se difícil de ser soldado; de fato, para este tipo de ouro existe uma solda particularmente empregada, feita de ouro e uma sétima parte de prata [...]. Uma vez fria, a peça unida tinha as sobras de solda removidas, estando pronta para o polimento. - Alçamento: Essa técnica consiste em alçar uma placa de prata de acordo com o intento do artesão; vasos, garrafas e tigelas podiam ser feitos dessa maneira. Para tanto, o artesão utilizava um martelo próprio, com sua cabeça em formato retangular (tendo seus cantos arredondados para prevenir arranhões no metal). Um objeto com forma de copo, por exemplo, começava a ser trabalhado a partir de uma placa circular de prata; o artesão, com a ajuda do martelo e do bloco de madeira como apoio, dava a concavidade que desejava à placa. Depois marcava o fundo do artefato e o levava à estaca de ferro arredondada para criar a base. Isso feito, o objeto tinha sua circunferência martelada contra a estaca de ferro ou na parte bicuda da bigorna, girando-o a cada batida, para deixar uniforme e alçar as paredes sem maiores erros (Figura 104). O artesanato era levado ao torno, para receber o polimento: assim, as marcas oriundas do alçamento desapareciam, num processo similar ao aplicado aos vasilhames de bronze acima mencionados. Para produções em larga escala, e com rapidez, os artesãos mais habilidosos poderiam fazer suas peças diretamente no torno, com martelamento306. - Derretimento: A arqueóloga Lucia Stefanelli aponta uma técnica de fabricação de peças em prata por meio da fusão do metal307: “Outro procedimento consistia no uso de matrizes nas quais o metal fundido estava despejado. Tal método não só era aplicado para o vasilhame enfeitado, mas também para cálices, taças e pratos lisos. De acordo com o tipo de vaso a ser fabricado, a técnica de matrizes variava ligeiramente. No caso de formas abertas como taças e pratos, o metal era despejado dentro um orifício especial entre duas matrizes de pedra, uma para a superfície exterior, outra para a interior; no caso de formas fechadas como os jarros e ânforas, as matrizes eram postas entre um núcleo de argila [...]. Os objetos assim finalizados iam até o torno mecânico, removendo da superfície o metal em excesso”. Após a forma final, a peça recebia suas decorações. - Decoração com repoussé: Essa técnica denominada repoussé (“empurrado”, em francês) consistia em um dos mais difundidos meios de se aplicar relevos em vasilhas de David Sherlock, “Silver and silversmithing”, in: Donald Strong e David Brown (eds.), Roman crafts, pp. 16-17. 307 L’argento dei romani, pp. 30-31. 306 prata. O trabalho era feito pelo avesso, ou seja, o artesão cuidadosamente batia um pequeno martelo no interior da vasilha para que as figuras se formassem. De tempos em tempos, a decoração tinha de ser suspensa para que o objeto sofresse uma nova seção de martelamento a fim de conservar a forma original da peça, sem deformações provenientes do repoussé. Esse tipo de decoração “foi especialmente popular na decoração de taças com florais e cenas figuradas, mas deixa uma superfície desigual no interior do objeto, sendo uma prática normal fixar um revestimento por dentro da peça, soldado ao restante do corpo na borda”308 (Figura 105). - Decoração com entalhamento: Ao contrário do repoussé, o entalhamento era feito a partir da superfície do objeto que se desejava decorar, por isso, o entalhamento pode ser entendido como a técnica do “apertar”. Esse baixo-relevo era aplicado com martelo e formão, desenhando ornamentos sobre a peça. Um dos melhores exemplos de entalhamento pode ser observado na travessa Oceanus, do tesouro de Mildenhall, Inglaterra (Figura 106). - Decoração com estampas e carimbos: Por vezes, o artesão utilizava um molde já pronto da figura que desejava, bastando apenas calcá-lo sobre a prata. A tigela do imperador Licínio nos mostra que cada uma das letras estampadas foi feita com formões que possuíam o contorno desejado (Figura 107)309. No período romano, era muito comum achar carimbos nas bases dos objetos de prata que informassem o peso do produto. Nos séculos V e VI d.C., algumas peças eram carimbadas com um selo imperial, como garantia de qualidade (Figura 108). - Nielo, incrustação e brilho: O nielo foi uma técnica muito difundida a partir do século I d.C.. Era um sulfureto de prata, sendo obtido da escaldadura da prata com enxofre. Esse material era deixado para secar e logo após transformado em pó. Aplicava-se nielo sobre a superfície da peça de prata e o aquecia: sua consistência tornava-se plástica, deixando uma fina e brilhante camada negra sobre o objeto (Figura 109)310. A prata também servia como adorno. Era incrustada em peças de madeira, mobiliário, encaixes de marfim e de bronze e em estátuas. Segundo David Sherlock: “Em particular, no primeiro século, foi muito comum estatuetas de bronze serem embelezadas com pequenas peças de incrustações; os olhos e os lábios eram os lugares favoritos, assim como os detalhes das vestimentas (botões e tiras de sandálias). Incrustações David Sherlock, “Silver and silversmithing”, in: Donald Strong e David Brown (eds.), Roman crafts, p. 19. 309 David Sherlock, “Silver and silversmithing”, in: Donald Strong e David Brown (eds.), Roman crafts, p. 21. 310 Lucia Stefanelli, L’argento dei romani, p. 30. 308 71 desse tipo fixavam-se nos sulcos a elas reservados por martelamento. Os objetos em prata podiam receber dois tipos de brilho. O primeiro utilizava uma fina camada de ouro que era colada à peça com algum tipo de adesivo especial. Já no segundo método, o mercúrio atuava como o responsável para o brilho: ouro e mercúrio eram amalgamados e aplicados sobre a superfície; a peça era aquecida, fazendo com que o mercúrio evaporasse, restando apenas o ouro no local311. Joalheria A criação da identidade dos cavaleiros (equites) frente ao resto da população romana, segundo a tradição, deu-se no reinado de Tarquínio Prisco, ao presentear com um anel de ouro. Diz Plínio, o Velho (História Natural, XXXIII, 4): Tarquínio Prisco, no entanto, sendo bem conhecido, foi o primeiro que presenteou seu filho com uma bulla 312 de ouro na ocasião em que assassinou um inimigo que não havia ainda vestido a pretexta; período do qual o costume de se portar a bulla continuou: uma distinção limitada às crianças daqueles que haviam servido à cavalaria (as outras pessoas portavam simplesmente uma tira de couro). Durante a República, o anel de ouro foi utilizado somente em missões diplomáticas, tomandose a preocupação de apenas usá-lo em público (História Natural, XXXIII, 4): Aqueles que receberam anéis de ouro na ocasião de embaixada, só podiam o portar em público: em suas casas carregaram o anel de ferro. É desse costume que, hoje em dia, um anel de ferro é mandado como presente a uma mulher quando pedida em noivado, sem pedra alguma nele. Ainda é Plínio quem discorre sobre alguns usos dos anéis (XXXIII, 6): Era o costume, no princípio, só usar anéis em um único dedo, o “um”, isto é, aquele que está próximo ao dedo mindinho; e isto nós vemos no caso das estátuas de Numa e Sérvio Túlio. Em tempos posteriores, se tornou a prática de pôr anéis no dedo próximo ao polegar, até mesmo no caso das estátuas dos deuses; e mais recentemente, novamente, foi a moda de usá-los no dedo mindinho. Entre os povos de Gália e Britânia, o dedo médio, é dito, é usado para este propósito. Porém, entre nós, este é o único dedo que é excluído hoje em dia, todos os outros estão carregados com anéis; até mesmo anéis menores foram adaptados separadamente para as juntas menores dos dedos. Há alguns que amontoam vários anéis só no dedo mindinho; enquanto outros, novamente, usam somente um anel neste dedo, o anel sigilar, sendo mantido cuidadosamente como um objeto de raridade, muito precioso ser usado comumente (...). Alguns, também, fazem uma ostentação do peso de seus anéis, enquanto outros labutam para usar mais que um de cada vez: alguns, para a segurança de suas pedras preciosas, fazem o arco de ouro enfeitado e o enchem com um material mais claro do que o ouro, pensando diminuir os riscos de uma queda. Outros, por sua vez, têm o hábito de 311 312 David Sherlock, Op. cit., p. 20. “Bolha; botão”, em latim. incluir venenos embaixo das pedras dos anéis e assim os usam como instrumentos de morte (...). Quantos dos crimes que, estimulados por cobiça, fazem-se com o auxílio de anéis! Como eram felizes os tempos em que nenhum selo era posto em qualquer coisa! (...). De fato, as transações mais importantes da vida são agora feitas de maneira a depender deste instrumento (...). Nós podemos, então, muito seguramente, concluir que tão logo foi introduzido o dinheiro entre nós, o uso de anéis foi estabelecido logo após. Com um uso tão difundido na sociedade romana, sorte dos artesãos que fabricavam esses anéis. Lucia Stefanelli em sua obra L’oro dei romani explica a terminologia aplicada aos artesãos do ouro313: “Aurifex é, na realidade, um termo genérico já que a epigrafia romana atesta outras figuras que têm funções especializadas no trabalho com o ouro (...): há testemunhado o brattiarius – artesão especializado no martelamento do ouro; o barbaricarius – decorador de ouro e, em época tardia, de armas também; o inaurator, dourador. (...) Outros artesãos são especializados na fabricação de determinadas jóias, como o anularius, para os anéis, e o armillarius para os braceletes”. As pedras preciosas e as pérolas eram comerciadas e trabalhadas pelo gemmarius e o margaritarius, respectivamente. O arqueólogo Reynold Higgins em seu capítulo “Jewellery” no livro Roman crafts aponta as evidências da produção joalheira romana 314: “fontes escritas, que são, no entanto, raramente compreensíveis; representações em esculturas e pinturas de artesãos no trabalho315; ferramentas sobreviventes; evidência similar de civilizações relacionadas, como a minoana, a micênica e a grega; e tecnologia comparativa. Essa última fonte tem se mostrado a mais produtiva (...)” 316. Os maiores centros de produção joalheira do Império romano foram Alexandria e Antioquia (atual Antaquia, na Turquia), embora oficinas de trabalho em ouro sejam encontradas por toda a Roma. O trabalho do artesão começava com o recebimento dos lingotes de ouro, geralmente vindos dos Balcãs, Gália, Hispânia ou Britânia. Todo o metal usado quente era aquecido em fornos abertos à base de carvão; sendo o fogo alimentado por foles. Além do forno, os artesãos usavam diversas outras ferramentas para o manuseio dos produtos, sendo as principais, segundo Higgins: bigorna; martelos variados; estampas; cunhos e modelos; punções; marcadores; cinzéis e ferramentas de entalhamento; formas; alicates; balanças e pedras de polimento; abrasivos; cadinhos de terracota; e tigelas de resina317. As técnicas aplicadas na ourivesaria eram semelhantes, em grande parte, às da prata. Acima já 313 Página 39. Página 53. 315 Ver Figura 110. 316 Para um entendimento da tecnologia empregada no século XX para o fabrico de jóias, ver o manual de William T. Baxter, Jewelry, gem cutting and metalcraft. 317 “Jewellery”, in: Donald Strong e David Brown (eds.), Roman crafts, p. 54. 314 72 foram mencionados os modos de se aplicar repoussé, entalhamento e estampagem, além do derretimento (despejado em moldes ou por meio da “cera perdida”), e por isso não serão agora repetidos; contudo, as Figuras 111 a 113 auxiliam no esclarecimento sobre o que foi explicado. Devemos, pois, nos centrar nas decorações e métodos de fabrico específicos da joalheria, ou seja, a granulação, a filigrana, as correntes e a aplicação de gemas. François de Callataÿ explica as hipóteses existentes para a fabricação dos grânulos de ouro 318: A) método no qual o metal derretido é derramado, a uma determinada altura, sobre uma superfície lisa; B) a descrição de Agricola, em De re metallica (1556), dizendo sobre a necessidade de se derramar o metal fundido sobre uma tábua debaixo de água corrente, para acelerar o esfriamento; C) grânulos formados a partir do despejamento do metal em um pote com água, passando por uma peneira; D) aquecimento da extremidade de um fio de ouro até seu gotejamento; E) verter o metal sobre um pote com pó de carvão; F) colocar pedaços de ouro entre camadas de cinzas em um cadinho e aquecer o conjunto até o derretimento do metal; G) Cortar pedaços de fios de ouro em tamanhos parecidos e aquecê-los. O método, porém, que obtém grânulos mais satisfatórios, ou seja, produzidos com certa uniformidade de tamanho e peso, é o que se assemelha ao “F”. Callataÿ cita o trabalho empírico do autor Thouvenin 319 para se fabricar o material: “o ouro é martelado em finas folhas; estas são cortadas de modo a formar delgadas lâminas e depois lascas. As lascas são postas no fogo e se contraem. Por essa reação metálica, pequenos erros na hora do corte desaparecem e os grânulos adquirem o mesmo tamanho. Thouvenin atesta que produziu milhares de grânulos dessa maneira. Isso condiz com os antigos grânulos, que eram feitos aos milhares por hora. Ele atenta para demonstrar que o uso de carvão é inútil [assim como qualquer outro combustível]”320. Com os grânulos prontos, era necessário fixálos na peça antes de soldá-los. Uma das maneiras de colá-los é descrita pelo monge germânico Teófilo, no século XII, em sua obra Schedula Diversarum Artum (III, 53): Você irá ter, também, farinha de trigo ou centeio, com a qual você irá misturar água em uma pequena taça, e colocá-la sobre carvões, aquecendo-a um pouco: nisto, você mergulha [os grânulos] levemente, um a um, em sua parte mais baixa, e depois os fixa em seus lugares. Tudo deve ser feito rápido (...) antes de a mistura de farinha secar. Postos em seus lugares, os grânulos estão aptos à soldadura. É justamente nesse ponto em que os estudiosos da granulação mais divergem. Soldar os grânulos é extremamente difícil, e torna-se penosa a “Granulation”, in: Tony Hackens e Rolf Winkes (eds.), Gold jewelry, p. 185. 319 A. Thouvenin, “La sodure dans la construction des oeuvres d‟orfèvrerie antique et ancienne”, in: Revue Archéologique de l’Est et du Centre Est, 24, 1973, p. 45. 320 “Granulation”, in: Tony Hackens e Rolf Winkes (eds.), Gold jewelry, p. 186. 318 tarefa de tentar distinguir quais métodos de soldagem foram aplicados em um artefato (Figura 114). Callataÿ aponta possíveis respostas à questão321: A) grânulos fixados em, no máximo, 13 unidades por centímetro podem ser soldados com uma fina tira de liga metálica (formada por cobre, prata e ouro); porém, essa hipótese não dá conta de peças que possuem, por exemplo, 70 grânulos por centímetro; B) o ouro possui duas temperaturas de fundição, sendo a mais baixa conseguida em objetos pequenos, como os grânulos; no entanto, essa técnica só funciona em ouros extremamente puros, e sabemos que, na Antiguidade, os minérios não eram livres totalmente de impurezas; C) finalmente, o método que talvez mais se aproxime do original, seja um híbrido dos descritos anteriormente: utiliza-se um preparo não-metálico à base de propriedades do cobre – essa amálgama é aplicada nos grânulos, tendo seu ponto de fusão mais baixo do que o do ouro (graças ao cobre). Callataÿ menciona cinco tipos de substâncias que contêm cobre em sua fórmula e que poderiam ser utilizadas para a soldadura: a chrysokolla, também conhecida por malaquita (CuCO3.CuOH3), a azurita [2CuCO3.Cu(OH)2], o azinhavre [Cu(OH3Co2.5H2O)], o vitríolo (CuSO4.5H2O), e santerna – palavra de origem etrusca –, um composto de chrysokolla, azinhavre, urina e nitra. A filigrana, por sua vez, é usada na joalheria para designar ornamentos feitos de fios de metal preparados por várias técnicas (Figura 115). Esses fios poderiam ser fabricados por: martelamento – método mais simples, onde o lingote é martelado até a obtenção do fio; e torcedura – martela-se o lingote até adquirir a forma de um caniço com secção quadrada, e depois se torce e rola-se o material entre duas peças de madeira; a torcedura também podia ser obtida ao enrolar-se uma tira de metal em uma haste cilíndrica322. Essas técnicas eram adaptadas a diferentes usos, de acordo com a necessidade do artesão (Figura 116). O ouro, comparado com os demais metais, é o que possui maior ductibilidade. Graças a essa característica, os artesãos podiam conseguir fios de ouro muito longos, garantindo uma produção de filigrana mais eficiente. O instrumento usado para tanto, era uma placa de puxar, descrita por Teófilo como (III, 8): Dois utensílios de ferro de três dedos de largura, com topo e base estreitos, possuindo uma espessura constante, e perfurados com três ou quatro buracos através dos quais os fios são puxados. Os diâmetros dos buracos são graduais, como podemos notar no instrumento do período viking achado em Estocolmo (Figura 117). Para puxar os fios, fazia-se uso de resistentes alicates. Dessa maneira, o conjunto era formado: do cabestrante, uma corda era presa ao alicate que segurava o fio de ouro; ao girar o cabestrante, o alicate puxava o fio através dos buracos da placa acima mencionada (Figura 118). 321 Ibidem, pp. 187-188. Frédérique De Cuyper, “Filigree”, in: Tony Hackens e Rolf Winkes (eds.), Gold jewelry, pp. 197-199. 322 73 Correntes e colares era feitos a partir da habilidade dos artesãos em entrelaçar aros de metal. Primeiramente, o fio de ouro era enrolado na haste cilíndrica até tomar a espessura e a forma desejada. Então os aros eram tirados do cilindro com a ajuda de uma serra e estavam prontos para serem trabalhados (Figura 119). As correntes se formavam por diferentes técnicas de junção dos aros, destacando-se, de acordo com Anne Catherine Lemaigre323: A) corrente simples – aros com formas circulares, ovais ou retangulares, cada qual inserido no próximo e soldados juntos (Figura 120); B) aro-no-aro simples – laços de fio que ganham forma elíptica, e depois são dobrados ao meio, enlaçando-se um aro no meio do outro (Figura 121), e que também poderiam ser laços com forma semelhante ao oito (Figura 122); C) aro-no-aro duplo – cada aro é passado através de outros dois; D) corrente serpente – um misto de aro-no-aro simples com o duplo (Figura 123); E) corrente de faixa – composto de aro-no-aro duplo com o simples, unidos pelo lado, formando uma faixa. Assim sendo, finalizava-se a corrente de ouro (Figura 124). Para decorar os trabalhos em ouro com pedras preciosas os artesãos, em primeiro lugar, tinham de selecionar e preparar a gema. Cortar e polir as pedras poderia ser um processo executado de duas maneiras diferentes: chips (“lasca”) – sem superfícies planas, as pedras recebiam polimento por meio de um abrasivo acoplado em um torno; cabochão – gemas polidas que possuem a parte superior convexa e a parte inferior plana324. As ferramentas utilizadas na colocação de gemas consistiam em cinzéis de variadas espessuras, pinças para alargar buracos e posicionar pedras, tenazes, furadores e malhos. O modo mais simples de se fixar as gemas às jóias era trespassar a pedra com um buraco e nele adentrar com um fio de metal cuja extremidade terminaria em protuberância a fim de segurar a gema no lugar (Figura 125). Para as pedras sem faces planas a melhor maneira de firmá-las era estabelecer uma fina coroa de metal em seu contorno e soldá-lo à peça (Figura 126). Cabochões eram mais fáceis de fixar: bastava prendê-los aos engastes feitos nas jóias325. Terminadas, as jóias passavam por um acabamento e polimento antes de serem comercializadas pelos artesãos (Figura 127). Moedas As moedas são as evidências que talvez melhor orientem os arqueólogos para a confirmação de uma datação absoluta. Muitas foram as oferendas na Antiguidade e, do mesmo modo, muitas foram as “Chains and Necklaces”, in: Tony Hackens e Rolf Winkes (eds.), Gold jewelry, pp. 206-208. 324 Christiane Larock, “Stone setting”, in: Tony Hackens e Rolf Winkes (eds.), Gold jewelry, p. 193. 325 Ibidem, p. 194. 323 guerras que obrigaram as pessoas a enterrarem seus pertences com o intento de se livrarem de pilhagem; assim, a descoberta de “tesouros” em sítios arqueológicos representa grande expectativa por parte dos estudiosos. As moedas carregam consigo não apenas um valor monetário, mas, também, simbologias complexas que permitem a nós estabelecer um diálogo com o passado. Como bem aponta Christopher Howgego – curador responsável pelas moedas romanas do Ashmolean Museum (Oxford) – em seu artigo presente na obra Coinage and identity in the Roman provinces: “As moedas são o mais proposital de todos os símbolos de identidade pública (...). [No entanto] essa identidade não é uma qualidade inata, mas é constituída na representação: as identidades nas moedas são, por definição, aquelas pertencentes à elite. As explícitas representações nas moedas – e as identidades implícitas na decoração da iconografia e na estrutura da moeda – pertencem a aqueles que controlam a cunhagem” 326. As moedas, portanto, podem representar seis grandes grupos, de acordo com a tipologia feita por Howgego. A religião foi o meio mais comum de representação de identidade nas moedas. No Império, a iconografia religiosa foi enormemente diversificada nas províncias, tendo moedas cunhadas com deuses “préromanos”, sendo a recíproca verdadeira, como podemos reparar na moeda do período de Domiciano (81-96 d.C.), a qual representa Zeus Laodiceo (ou seja, da cidade helena de Laodicea) entre a antiga tríade capitolina (Figura 128). As decorações com edifícios romanos, a monumentalidade, é outra característica presente nas moedas: a representação de monumentos em moedas pode sugerir, pela visão romana, que suas moedas faziam parte de seus próprios monumenta (“monumentos”) – exemplo pode ser visto na Figura 129. O passado possui a vantagem de representar, ao mesmo tempo, tanto uma especificidade de um local como localizar algum lugar dentro da universalidade do mito/história – a Figura 130 celebra o aniversário de número 900 de Roma, estabelecendo, assim, um local no passado. A estrutura do tempo também serve como marco de identidade; Laodicea, por exemplo, estabeleceu nova contagem de tempo a partir da visitação e refundação da cidade feita pelo imperador Adriano na primeira metade do século II d.C. (Figura 131). Por sua vez, a geografia é utilizada como representação administrativa do poder imperial romano, delineando a divisão entre capital e províncias – figuradas nas moedas de acordo com as suas características locais (Figura 132, representação da Dácia). A territorialidade romana abarcava uma gama muito grande de línguas; essa linguagem representava um conjunto de identidades comuns a um determinado povo e continuou a ser expressa em algumas moedas (Figura 133, inscrição feita em linguagem céltica, na Gália), embora a administração romana possuísse dois idiomas “oficiais”, o latim no Oeste e o grego no Leste do Império327. A temática da iconografia das moedas é extensa e pormenorizá-la não é o objetivo deste 326 327 “Coinage and identity in the Roman Provinces”, p.16. Op. Cit., pp. 02-13. 74 trabalho. O que devemos, agora, atentar é para quem as produzia e como eram fabricadas essas moedas. A cunhagem se dava nas casas da moeda espalhadas pelo mundo Antigo. As maiores casas, aquelas que cunhavam com mais regularidade, certamente possuíam edifícios erigidos para esse propósito, como é o exemplo da casa da moeda de Atenas: foi identificada, entre os séculos V e I a.C., ao leste do lado sul da agora; vestígios de metais usados para cunhagem foram ali encontrados e o edifício possuía 27m x 38m, com fundações de espessuras de 1m (consistindo em um conjunto de salas de diversos tamanhos ao redor de um pátio aberto); sua produção era executada por escravos públicos328. Já em “Roma a casa da moeda estava no Capitolino durante a República. A casa foi movida, provavelmente após o incêndio de 80 d.C., para uma parte da Domus Aurea de Nero, que foi devolvida ao poder público sob a dinastia Flaviana. Um fragmento da Forma Urbis – um mapa de Roma feito em mármore – nos dá alguma idéia de sua planta. Sobrevivências do edifício foram localizadas sob a igreja de S. Clemente, cerca de 400m ao leste do Coliseu. Era uma longa construção retangular com uma largura de aproximadamente 30m e de comprimento desconhecido. Possuía duas lojas principais, sendo a mais baixa dividida em dois pisos na fase mais antiga do edifício. O exterior do conjunto era formado por um muro substancial, provavelmente com uma única entrada, sem outras aberturas. O piso mais baixo era composto de um grande número de salas dispostas ao redor de um pátio com peristílo. O complexo exerceu sua função como casa da moeda até o fim do século IV d.C.”329. As menores casas da moeda pulverizaram-se no território do Império romano. Embora não tão opulentas, essas casas tinham papel fundamental na economia antiga uma vez que a centralização da fabricação de moedas causava um sério incômodo: durante guerras ou até mesmo assaltos cotidianos uma única casa de produção saqueada poderia significar um grave golpe ao conjunto da cidade; portanto, cunhagem em diversos pontos era uma estratégia de segurança. Outra questão relevante é o fato de não necessariamente a casa da moeda de uma determinada cidade produzir o seu objeto apenas para a localidade: cunhos de diferentes motivos foram encontrados em uma mesma casa ou, então, moedas semelhantes foram achadas em duas ou mais cidades330. Mencionemos, então, como as moedas em si eram produzidas. David Sellwood em seu capítulo “Minting” na obra Roman crafts afirma que a maioria das técnicas utilizadas no fabrico de moedas foi desenvolvida na Mesopotâmia, refinada na Grécia e então adaptada à produção em massa pelos romanos331. Três são os elementos presentes na cunhagem de moedas: disco de metal a ser amoedado; cunhos; martelamento. O primeiro passo era fazer o disco de metal. Na Antiguidade, os metais mais usados eram o ouro, a prata, o cobre, o estanho, o zinco, e o chumbo (além do níquel e do antimônio, que aparecem ocasionalmente). Devido ao alto valor do ouro e da prata, seu uso estava intimamente ligado à preparação de ligas metálicas – que diminuem o ponto de fusão, ganhando, assim, em economia de energia, e tornavam desnecessária a aplicação de grandes porcentagens de metais mais nobres para a cunhagem. As peças poderiam ser feitas por derretimento: despejava-se o metal fundido dentro de um molde de duas partes produzido em argila cozida; o problema de moldes era que a entrada na qual o metal era derramado acabava, do mesmo modo, por deixar o ar entrar no conjunto, causando imperfeições na peça (as variações de temperatura durante o esfriamento do molde também culminavam no mesmo incômodo). Os discos de metal também poderiam ser fabricados a partir de moldes singulares como os da Idade do Ferro encontrados na Inglaterra– que, por sua irregularidade, geravam discos com forma de cogumelo (Figura 134) – ou então em moldes abertos, com suas depressões interligadas por pequenos canais (Figura 135): vestígios das hastes produzidas por essa técnica são visíveis nas moedas (Figura 136) 332. Além dos moldes, os discos de metal podiam ser obtidos derramando o líquido sobre uma superfície lisa, como a de uma chapa de metal. O contato do quente com o frio faz com que o estado fluido concentre-se em cadinhos sólidos (Figura 137). Esse disco era então martelado para adquirir uma espessura homogênea. Por fim, devido às impurezas que surgiam na superfície do disco durante o processo de esfriamento, o artesão necessitava mergulhar a peça em algum ácido removedor dessas partículas ou utilizar um instrumento que cortava a superfície por igual ao ser girado (Figura 138); esse instrumento, no entanto, deixava um buraco no centro peça que, mesmo após a cunhagem, continuava visível (Figura 139). Os discos de metal eram submetidos ao brilho da prata, para disfarçar a aparência do cobre puro (que era um empecilho à circulação porque o público não gostava de seu aspecto). O brilho era obtido de três maneiras principais: 1) colocando-se o disco num ácido que removia o cobre, deixando apenas o que interessava; 2) derramando-se prata derretida sobre a peça; 3) espalhando-se prata sobre a peça e levando-a ao forno para o seu derretimento e conseqüente enraizamento. Outra característica marcante é o fato de muitas moedas que deveriam ser de prata, na realidade, não o serem. Casas da moeda que passavam por dificuldades (ou necessitavam obter maior lucro) costumavam colocar uma cobertura de prata em núcleos originais de cobre (Figura 140). A oferta dessas moedas era tamanha, que foi preciso começar a fazer uma série de cortes radiais nos discos de metal antes da cunhagem para atestar a autenticidade de uma moeda (Figura 141). Ainda sobre a falsificação, encontram-se moedas toscas feitas a partir de moldes 328 Christopher Howgego, Ancient history from coins, pp. 26-27. Christopher Howgego, Ancient history from coins, p. 27. 330 Ibidem, pp. 28-30. 331 Página 63. 329 332 David Sellwood, “Minting”, in: Donald Strong e David Brown (eds.), Roman crafts, pp. 64-66. 75 de argilas advindos de material original (Figura 142) 333 . Os discos de metal tinham de ser colocados entre cunhos e depois martelados para adquirirem a forma final de moeda. Os cunhos, por sua vez, eram fabricados com um bronze bem enrijecido, que continha em sua fórmula: 75,1% de cobre, 23,1% de estanho, 0,9% de antimônio, 0,3% de bismuto, e 0,2% de ferro. Quando frio, o cunho sofria em sua face a aplicação de um trabalho. O problema, porém, para os artesãos era como trabalhar um metal duro com um outro mais macio. A solução encontrava-se no uso de abrasivos como o corindo (ou corundum), um mineral à base de óxido de alumínio com grau nove na escala de Mohz: as partículas desse mineral, quando pressionadas, agrupam-se de modo a formar “dentes” – os artesãos aplicavam corindo sobre uma base e, com o auxílio de um furador, friccionavam a superfície a fim de obter uma área escavada (Figura 143). Essa depressão estava, então, apta a receber a gravação das figuras que iriam compor a moeda (processo realizado a partir do entalhe feito com ferramentas pontiagudas). O cunho inferior era o mais pesado e geralmente estava preso a uma base de madeira ou bigorna. Já o cunho superior deveria ser manuseado e, por isso, suas dimensões eram menores; no entanto, o cunho superior tinha de ser fabricado com metais que pudessem suportar o impacto do martelo e o contato com o disco de metal quente – comumente o cunho de bronze era protegido por uma cobertura de ferro (Figura 144) 334. Para se ter uma moeda completa, restava apenas martelar o disco entre os cunhos. Com o tenaz manipulava-se o disco de metal – que era aquecido no forno para tornar-se maleável ao trabalho –, colocandoo sobre o cunho inferior. Posicionava-se o cunho superior sobre o conjunto e martelava-se sua base. Não havia muito cuidado com a centralização dos cunhos, sendo comum encontrarem-se moedas com anverso e reverso gravados fora do espaço destinado à imagem. As moedas eram produzidas aos milhares e isso implicava em uma distribuição no processo. David Sellwood aponta que uma equipe de quatro trabalhadores (escravos, muitas vezes) era o suficiente para uma grande produção em massa: “O primeiro operador transferia o disco de metal do forno (para um martelamento quente) ou de algum receptáculo (martelamento a frio) para o cunho inferior. O segundo agora segurava o cunho superior na posição correta para que o terceiro posicionasse o martelo sobre o conjunto e o martelasse. O quarto removia a moeda completa e o ciclo recomeçava” 335. Assim, a moeda estava pronta para o seu uso (Figura 145). 333 Ibidem, pp. 68-69. David Sellwood, “Minting”, in: Donald Strong e David Brown (eds.), Roman crafts, pp. 69-71. 335 Ibidem, p. 71. 334 76 Parte VI O trabalho em vidros. Plínio, o Velho, é o autor que mais detalha a fabricação de vidro durante sua época (século I d.C.). Diz o naturalista (XXXVI, 65-67): A costa na qual esta areia é juntada não tem mais que meia milha de extensão, e ainda, para muitas eras, este foi a único local que proveu o material para se fazer vidro. A história é que os comerciantes de um navio carregado com soda atracado nesse local, enquanto preparavam sua refeição na praia, não achando nenhuma pedra à mão para apoiar seus caldeirões, empregaram para esse propósito alguns pedaços de soda que eles haviam levado do navio. Ao ser sujeitado à ação do fogo, em combinação com a areia da praia, observaram jorros transparentes de um líquido desconhecido: isto, é dito, foi a origem do vidro. No decorrer do tempo, como o gênio humano é inventivo, não estava contente apenas com a soda: calcário começou a ser adicionado devido à crença de que ele atrai vidro liquidificado como o faz com o ferro336. De uma maneira semelhante, também, pedras brilhantes de vários tipos chegaram a ser somadas ao derretimento, e, por fim, conchas e areia fóssil. Alguns autores nos falam, que o vidro da Índia é feito de cristal de pedra quebrado, e que, por conseguinte, não há nenhum que possa ser comparado a este. Cobre e soda, especialmente a egípcia, são adicionados a essa mistura que é fundida por um fogo obtido de madeira leve e seca. É derretida, como o cobre, em uma série de fornos e forma pedaços escurecidos. O vidro derretido é tão afiado que, antes que se possa sentir alguma dor, já terá atravessado até o osso qualquer parte do corpo em que tenha esbarrado337. Estes pedaços de vidro são fundidos novamente nas oficinas e coloridos; depois, o vidro é soprado em várias formas, trabalhado em torno, ou entalhado como a prata (...). Tal era o método antigo de fazer vidro: mas, hoje em dia, é achada uma areia muito branca para esse propósito na foz do rio Volturno, na Itália. Ela é encontrada ao longo das seis milhas de costa entre Cumas e Literno. A areia é depositada em um pilão; então é misturada com três quartos (tres partes; III partibus) de soda (...), e, após a fusão, a mistura, em seu estado fundido, é levada a outros fornos. Neles, forma-se uma massa denominada hammonitrum (“areia-soda”); que é submetida novamente à fusão e se torna uma massa de puro vidro. Atualmente, nas províncias da Gália e da Hispânia encontramos a areia sendo trabalhada desse mesmo modo. Durante o principado de Tibério, contase, uma combinação foi inventada e produziu um vidro flexível; mas a oficina do artesão foi totalmente destruída pelo medo de que isso diminuísse o valor do cobre, da prata e do ouro. Porém, esta história foi, por muito tempo, mais amplamente difundida do que bem autenticada. (...) No tempo do imperador Nero, um processo foi descoberto em que duas pequenas taças de vidro, chamadas petroti, valiam 6000 sestércios! (…) Mas, embora o vidro tenha substituído o ouro e a prata como material para o fabrico de vasilhas para bebidas, ele não pode conter líquidos quentes antes de ter sido resfriado com água gelada. Aqueles recipientes de vidro globulares, cheios com água, quando em contato com os raios do sol, são aquecidos de tal maneira que chegam a queimar 336 Aqui Plínio comete um engano ao igualar o calcário à magnetita (magnes lapis). 337 Obviamente, essa passagem não é verdadeira. Mas lascas de vidro podem adentrar a pele sem causar dor imediata. vestimentas. Quando aquecidos a uma temperatura moderada, pedaços de vidro quebrado podem ser unidos, mas não fundidos completamente (...). Se o vidro for fundido com enxofre, ficará tão duro quanto pedra. O local que, por muitas eras, segundo Plínio, foi o único produtor de vidro é a cidade de Sidon, na antiga Pérsia. Porém, essa lembrança pertence a uma tradição no mundo clássico, e o romano a repetiu. É improvável que Sidon tenha sido, isoladamente, o maior centro de vidraria da Antiguidade. Os egípcios, cerca de 6000 a.C., já produziam vidros 338. Outra característica do texto de Plínio é a simples descrição dos materiais empregados na fabricação. Parece desconhecer a importância da cal na produção dos vidros, mencionando o uso de conchas (fontes calcárias) sem maior relevância, deixando claro que apenas a areia e a soda eram constituintes centrais do processo. Uma confusão aparece no documento com as “séries de fornos”: Plínio não faz a distinção entre eles, aparentando, nesse caso, a expressão se referir a uma combinação de processos, quando, na verdade, como veremos, há três tipos diferentes de etapas com uso de forno. Os “pedaços escurecidos” a que se refere o romano dão-nos a certeza da fabricação de vidros soprados durante a sua época: os glóbulos de vidro derretido, quando retirados do forno enrolados na cana339, primeiro têm uma aparência amareloavermelhada e, ao esfriarem, adquirem a coloração escura (vermelho opaco). As petroti a que se refere Plínio são conhecidas, hoje, por grês (stoneware, em inglês), uma mistura de cerâmica com vidro, possuindo a aparência final de rocha; ainda é debatido entre os estudiosos qual seria o grau de conhecimentos dos romanos sobre essa técnica. Já a menção ao fato de fragmentos de vidro não poderem ser unidos, mostra o desconhecimento do autor. Vidros são completamente fundidos, sem falhas, quando aquecidos à temperatura correta de trabalho340. A composição básica de um vidro, da Antiguidade até hoje, baseia-se na sílica (cerca de 75%), na soda (18%) e na cal (7%)341. Diferentemente dos metais, que ao serem trabalhados sofrem principalmente mudanças em seus estados físicos, o vidro é essencialmente a transformação de seus constituintes em outra matéria. Quando sólidos, os átomos dos materiais tendem a se arranjar de maneira bastante regular, formando uma espécie de rede ou treliça repetitiva. Ao passarem para o estado líquido, os átomos se arranjam de modo aleatório e fluido. Os vidros representam um curioso estágio intermediário nesses processos de mudanças de estados físicos: são sólidos que têm, em sua estrutura, um arranjo aleatório típico dos líquidos, 338 John F. Healy, Pliny the Elder on science and technology, pp. 353-354. 339 Haste de ferro pela a qual o artesão sopra o vidro. 340 John F. Healy, Pliny the Elder on science and technology, pp. 352-358. 341 Ver Figura 146. sendo considerados, então, como líquidos “superesfriados”. A arqueóloga Mônica Ieda Bertelle em sua dissertação Vidro soprado no Império Romano pormenoriza essa transformação342: “Quando a sílica [dióxido de silício] é aquecida a temperaturas entre 750ºC e 800ºC, na presença de cal e soda ou potassa, são introduzidos no sistema mais átomos de oxigênio, rompendo o equilíbrio rígido em que cada átomo de oxigênio está ligado a dois de silício, que é observado nas estruturas cristalinas de sílica pura. Os átomos de oxigênio podem, então, ligar-se a apenas um de silício, em ligações chamadas não-pontes, que são estabilizadas eletronicamente pela presença de íons dos óxidos metálicos de sódio (Na2O) ou óxido de cálcio (CaO). A continuidade da rede é, desta forma, quebrada, resultando uma estrutura que é menos fixa, tornando mais fácil a quebra das ligações, e, conseqüentemente provocando o abaixamento da temperatura necessária para liquefazer o sistema de 1500ºC (sílica pura) para aceitáveis 750ºC – 800ºC (vidro), o que torna a produção de artigos mais acessível”. Porém, para que não haja problemas como rachaduras ou tensões interatômicas muito elevadas, a peça de vidro deve esfriar lentamente, deixando as moléculas arranjarem-se aleatoriamente, onde estiverem; a isso se dá o nome de têmpera. A temperatura de trabalho é fundamental na fabricação de vidro, pois é ela que rege a viscosidade do material. A viscosidade é a resistência interna que as partículas de uma substância oferecem ao escorregamento de uma sobre as outras; ou seja, viscosidade é o oposto de fluidez. Quanto mais quente estiver o vidro, menor será sua viscosidade; quanto mais frio, maior a viscosidade (Figura 147). Os artesãos antigos baseavam-se na coloração do vidro para reconhecer a temperatura e, em conseqüência, o grau de viscosidade do material: incandescência vermelha; incandescência laranja; e incandescência dourada (a temperatura mais elevada). Birgit SchlickNolte e E. Marianne Stern, ao fazerem o estudo da coleção de vidros antigos de Ernesto Wolf na obra Early glass of the Ancient world, explicitam os diversos estágios de temperatura e suas relações com o trabalho em vidro: dobradura – por volta de 650ºC ou mais, o vidro consegue ser dobrado com o seu próprio peso; fusão – vidro consegue se fundir a outro em 735ºC; achatamento – aquecido entre 830ºC e 875ºC, o vidro começa a perder sua forma original e passa a sofrer um processo de achatamento, o qual o deixa com cerca de 70 mm de espessura; amolecimento – em 930ºC, o vidro se torna mole o bastante para ser puxado e empurrado, ou trabalhado com outras ferramentas; inflação – o vidro pode ser inflado na temperatura entre 970ºC e 1020ºC, se o vidro está frio, mais força será despendida para inflá-lo, se estiver muito quente, torna-se difícil controlar a bolha; derretimento – dependendo da composição, a temperatura para fundição fica em torno de 1050ºC e 1150ºC343 (Figura 148). 342 343 Página 15. Páginas 22 e 23. - Coloração: A coloração do vidro, quando em estado natural, é verde água, devido à presença de impurezas de ferro nas substâncias trabalhadas. O artesão, para conseguir variações nos tons, podia atuar de duas maneiras: controlar a queima das peças ou acrescentar minérios triturados à fornada. As impurezas reagem de formas diferentes de acordo com o oxigênio presente na queima do vidro: colocar o forno em estado de redução, ou seja, com pouca entrada de oxigênio, juntamente com combustível oriundo da madeira verde estimula a formação dos componentes de ferro e enxofre contidos nas impurezas344. A adição de minérios na frita auxiliava a obtenção de outras colorações: “Cobre produzia azuis, verdes e vermelhos; manganês produzia rosas e púrpuras; e cobalto (usado ocasionalmente no Egito, obtido do Irã ou Ásia Menor) produzia azuis-escuros. (...) Antimônio combinado com chumbo produzia amarelo opaco; antimônio mais cálcio produzia branco opaco. (...) Para obter colorações claras, as impurezas de ferro tinham de ser neutralizadas. Os agentes para descolorir mais comuns na Antiguidade eram o antimônio e o manganês, adicionados em pequenas quantidades” 345 (Figura 149). - Fornos: Segundo a arqueóloga Jennifer Price em seu capítulo “Glass” da obra Roman crafts, pouco é conhecido sobre os fornos vidreiros da Antiguidade. Contudo, acredita-se que os fornos fechados tenham sido inventados antes do desenvolvimento da técnica do vidro soprado (século I d.C.), uma vez que, para esse procedimento, era necessário atingir alta temperatura. Os vestígios arqueológicos dos fornos não são completos, portanto, encontram-se apenas as bases da estrutura, porém, a decoração de duas lamparinas iguais, uma descoberta em Ferrara, Itália, e a outra em Asseria, Dalmácia (região da atual Croácia)346, nos mostram o conjunto completo dos fornos romanos e indicam a existência de uma câmara de recozimento – tão importante para o resfriamento gradual da peça a fim de se evitar problemas de tensão e rachaduras (Figura 150). A estrutura dos fornos pouco variou do passado até hoje: uma das representações mais antigas é a ilustração do monge franco beneditino Rábano Mauro em sua obra De rerum naturis347, redigida no século IX d.C. (Figura 151). O combustível usado pelos romanos era a madeira principalmente, embora a destruição das florestas já no fim do século I d.C. 344 Mônica Bertelle, Vidro soprado no Império Romano, p. 13. Birgit Schlick-Nolte e E. Marianne Stern, Early glass of the Ancient world, pp. 20-21. 346 Importante lembrar o que já foi dito sobre a dinamicidade do comércio no mundo romano e, principalmente, as explanações sobre as produções de artigos semelhantes a partir de um mesmo molde que poderia ser exportado por todas as regiões do Império (Parte IV). 347 Também conhecida por De universo. 345 78 obrigasse os artesãos a utilizarem carvão vegetal quando preciso, como afirma Jennifer Price348. Com o forno bem aquecido – para evitar os inconvenientes já mencionados – iniciava-se o trabalho de modificação da matéria-prima. - Trabalhos a quente e a frio: Retomando as “séries de fornos” mencionadas por Plínio, a arqueóloga E. Marianne Stern em Roman mold-blown glass explica os seus usos para fazer a frita e a fundição: “Durante toda a Antiguidade e Idade Média, a fabricação de vidro foi um processo de dois estágios que requeria um forno diferente para cada um. Primeiro, uma reação de estado sólido entre a sílica e os álcalis (soda ou potassa) era necessária, mas essa reação não permitia à massa sofrer derretimento por causa dos gases que poderiam existir no vidro fundido. Esse processo é também denominado frita. Após esfriar, a frita era peneirada e misturada a outros ingredientes como corantes, descorantes e outros; o segundo estágio consistia em derreter essa mistura” 349. Essa etapa de trabalho não necessariamente tinha de ser feita pelo artesão que daria à matéria-prima o seu aspecto final. Era comum o comércio de lingotes e pedaços grossos de vidro entre produtores e transformadores. Sendo assim, o vidro passava por um último forno antes de ser comercializado: o forno presente na oficina do artesão vidreiro. Com o vidro em mãos, os artesãos utilizavam diversas técnicas para o fabrico de objetos. Uma das mais antigas e populares – embora o vidro soprado tenha sido o carro-chefe da produção após o século I d.C. no Império – era a do ajuntamento de nacos de vidro. O fragmento de um papiro egípcio do século III d.C. relata350: Primeiro, [o vidreiro] aquecia a extremidade do pontil, então apanhava um pedaço (bolos, em grego) de vidro brilhante e o posicionava habilmente na abertura do forno. E o cristal ao provar o calor do fogo era amaciado por batidas como as de Hefesto... De sua boca partia um rápido sopro... como um homem ensaiando a mais deliciosa arte da flauta. O vidro recebia a força de seu sopro a se tornava inchado como uma esfera (...). Além do aquecimento do pontil351 para conseguir apanhar o vidro, este também deveria ser pré-aquecido na câmara de recozimento a fim de evitar rachaduras provenientes de seu contato frio com a haste. À temperatura de amolecimento conseguida por meio do forno, o vidro podia, então, ser trabalhado com ferramentas, enrolado e esticado para formar caniços ou ser soprado (Figura 152). Outra maneira de se prender os nacos de vidro ao pontil consistia em segurá-lo sobre o fogo e, com o auxílio de tenazes, apanhar os pedaços derretidos e grudá-los à extremidade, como afirmou o poeta da primeira metade do século II d.C. Mesomedes de Creta: O trabalhador corta o vidro e o traz. Ele coloca o pedaço – duro como ferro – no fogo e o vidro, incandescendo nas chamas devoradoras, começa a derreter como cera. Para as pessoas era uma maravilha observar o rastro fluindo do fogo e o artesão temendo deixá-lo cair e quebrar. Então ele 352 coloca o naco de vidro sobre as pontas da tenaz. As vantagens dessa técnica são: 1) não há desperdício de vidros que ficam grudados ao cadinho; 2) a temperatura não precisa ser constante, variando de acordo com a operação realizada; 3) a temperatura máxima necessitada gira em torno de 940ºC a 970ºC; ou seja, o trabalho requer menos energia e, conseqüentemente, menos combustível, trazendo economia ao artesão. A modelação sobre o núcleo foi uma técnica amplamente difundida na Mesopotâmia e no Egito, tendo exemplares datados desde o século XV a.C.. O conceito é simples, embora exija a habilidade do artesão: um núcleo feito com materiais orgânicos 353 tais como grama, folhas e sementes e misturado à argila era envolvido com panos ou vidros e tinha sua superfície coberta por vidro fundido. Logo após, o vidro era posto sobre o núcleo, podendo esse processo se dar das seguintes maneiras: 1) fragmentos de vidro frio eram presos ao núcleo e depois o conjunto era aquecido para derreter a camada superficial; 2) mergulhava-se o pontil com o núcleo em sua extremidade em vidro fundido; 3) enrolavam-se fios de vidro sobre o núcleo. “O núcleo era mantido em rotação pelos movimentos para frente e para trás do pontil (tubo de ferro no interior do núcleo) apoiado em uma superfície lisa. Novas faixas de vidro amolecido podiam ser enroladas, uma após outra, até se obter a espessura desejada, sendo seguras pela rotação do núcleo. Quando toda a superfície já tinha sido recoberta, era consolidada através de fusão e alisada por rotação sobre uma superfície lisa” 354. A decoração era aplicada com ferramentas variadas e a peça era deixada para esfriar. Com a contração do metal, a haste se soltava do gargalo do objeto e o núcleo era despejado (Figuras 153 e 154). Outra técnica muito famosa na Antiguidade era a da modelagem. Utilizando argila principalmente, o artesão fabricava uma peça escavada no bloco com o formato do objeto desejado, o molde. Quando seco, esse molde era queimado para criar rigidez e, antes de servir ao vidro derretido, era aquecido novamente. Objetos menores poderiam ser feitos com essa técnica normalmente. Contudo, quando o artesão queria fabricar utensílios como jarros e tigelas, deveria 352 “Glass”, in: Donald Strong e David Brown (eds.), Roman crafts, p. 115. 349 Página 23. 350 Apud E. Marianne Stern, Roman mold-blown glass, pp. 36-37. 351 Haste de ferro semelhante à cana. 348 Apud Birgit Schlick-Nolte e E. Marianne Stern, Early glass of the Ancient world, p. 28. 353 A adição de materiais orgânicos permitia certa elasticidade ao núcleo, evitando tensões entre ele e o vidro durante a manipulação. 354 Mônica Bertelle, Vidro soprado no Império Romano, pp. 2425. 79 trabalhar um pouco mais em seu molde. Quando vasilhas eram feitas, por exemplo, despejava-se vidro quebrado no molde de argila pré-escavado e depois se levava tudo ao forno; quando esfriado, o artesão quebrava o molde e, com a ajuda de um furador, tornava oco o interior sólido da peça (Figura 155). Porém, para contornar o problema de se criar peças ocas e com paredes finas, os artesãos tiveram de recorrer ao método empregado na metalurgia: a cera perdida – derretia-se o vidro e despejava-o no espaço existente entre as duas paredes do molde. A principal característica dessa técnica é a ausência de brilho na superfície do artefato. Os moldes também eram usados com a pasta vítrea: o vidro “opaco azulado ou esverdeado era triturado e pulverizado, sendo então misturado a líquido adesivo formando uma pasta grossa que podia ser modelada como argila, e depois queimada” 355. Os moldes serviam, pois, como base de apoio ao objeto: pressionava-se a pasta vítrea contra sua superfície para que adquirisse forma356. A pasta também podia ser modelada livremente, para se fabricar contas e amuletos, por exemplo. Graças à maleabilidade do vidro quando aquecido, facilmente se obtinham fios de sua estrutura357. Esses caniços eram muito usados para a fabricação de mosaicos dos mais diversos tipos. A base do processo é juntar duas ou mais cores em um mesmo fio que, ao ser seccionado, apresenta um mosaico já pronto. Para tanto, os artesãos aplicavam pequenos fios de vidro sobre a superfície de uma massa de vidro que serviria como núcleo (Figura 156), ou então, acontecia a sobreposição de um pontil com vidro em forma de cone sobre outro, de cor diferente, sendo o conjunto, depois, rolado sobre alguma superfície lisa para melhor junção das camadas (Figura 157) 358. Igualmente, o mosaico era obtido enrolando-se um núcleo sobre uma placa de vidro, como um rocambole; o desenho desse tipo de mosaico seria espiralado (Figura 158). Por fim, formando um cilindro a partir da união de outros cilindros menores conseguia-se um composto de caniços, similar a alguns trabalhos feitos com biscuit atualmente, onde o estreitamento das extremidades do conjunto dita o tamanho da secção a ser trabalhada (Figura 159). - Vidro soprado: A maioria das técnicas acima descritas foi suplantada no século I d.C. com o surgimento do vidro soprado. O uso da cana para inflar vidros chegou ao Império Romano através do Oriente Próximo, mais precisamente na região da Síria e da Palestina. As evidências arqueológicas demonstram que os primeiros tubos de sopro eram feitos em argila e, somente com o 355 Ibidem, p. 40. Do mesmo modo, podia colocar-se um disco de vidro aquecido sobre um molde e torneá-lo, com a ajuda de ferramentas para darem o desenho e o acabamento à peça. 357 Conhecidos por millefiori. 358 Birgit Schlick-Nolte e E. Marianne Stern, Early glass of the Ancient world, pp. 55-57. 356 aperfeiçoamento do fabrico em ferro, este material passou a ser utilizado também em larga escala. Birgit Schlick-Nolte e E. Marianne Stern pormenorizam muito bem a fabricação e a utilização das canas 359: “Tubos de argila queimados em altas temperaturas são mais propensos a quebraduras do que os cozidos em baixa temperatura, porque estes têm maior elasticidade e, por conseguinte, respondem melhor às altas temperaturas necessárias para inflar o vidro. Diferentemente dos tubos de metal, os de argila tinham de ser curtos, cerca de 30 a 60 cm, a fim de haver força elástica o suficiente para agüentar o peso do vidro na extremidade. (...) Há muitas diferenças entre inflação com canas de metal e com canas de cerâmica. A mais significativa reside na fricção do conjunto tubo-vidro contra a superfície lisa: a pressão pode quebrar a cana de cerâmica”. Restava, pois, ao artesão, manejar habilmente a cana com o pedaço de vidro em sua ponta, soprando e trabalhando a força centrífuga do tubo a fim de se obter a forma do vidro desejada (Figura 160). A técnica do vidro soprado se aperfeiçoou muito no mundo romano, mas a produção em massa, como a ocorrida no século I d.C. nos diversos setores artesanais, obrigou os artesãos a adaptarem o molde à fabricação de vidro soprado. Os moldes, porém, apresentavam um problema: ao contrário da cerâmica, o vidro costumava grudar nas paredes do molde fechado, pois não se contraía quando seco, o que o impedia de soltar-se. Evita-se esse inconveniente se se retirar o vidro rapidamente do molde, logo após inflá-lo (ação feita verticalmente pelo artesão com o auxílio da cana)360. Foi o que os artesãos romanos fizeram. Contudo, o molde passou a ser fabricado especialmente para essa tarefa, sendo dividido em duas ou mais partes que, juntas, formavam o quebra-cabeça do molde da peça. O molde deveria ser resistente o bastante à temperatura do vidro quente, por isso, geralmente era feito em argila cozida, embora existam exemplares em gesso, rocha, madeira e metal. Dois pontos devem ser ressaltados sobre a produção e o uso de moldes, como diz E. Marianne Stern: “O primeiro é fechar muito bem o molde ao redor da bolha soprada antes de ela se expandir e o segundo é abrir o molde rapidamente após o vidro ser soprado. Esses pontos afetam o número e o posicionamento das secções e requer a construção de travas para prevenir que o vidro extravase o molde com a pressão do sopro. (...) As partes dos moldes deveriam ter alças para facilitar a sua remoção depois de o vidro estar expandido” 361. Os arqueólogos, ao examinarem séries de vidros do mesmo formato, deparam com a sutil mudança no tamanho das peças: elas ficam menores. Isso é explicado pelo uso constante dos moldes: pequenas porções de vidro iam se acumulando nas paredes e nas bases dos moldes e, quando estes quebravam, um novo era confeccionado a partir de uma das peças feitas, diminuindo seu tamanho. Outra característica que se nota é a deformidade em muitos 359 Ibidem, p. 83. Ver Figura 161. 361 Roman mold-blown glass, p.47. 360 80 objetos advinda da concentração de cristais de vidro presos às junções das partes do molde 362 (Figura 162). O vidro depois de soprado – em molde ou não – estava apto a receber a decoração e/ou o restante de seu conjunto (alças, pescoços, bordas e bases). Comumente, os vidros soprados em moldes já saíam da forma com a decoração desejada, bastando apenas fazer as bordas (Figura 163). Segundo Robert James Forbes em seu quinto volume da coleção Studies in the Ancient technology, há três técnicas principais de decoração em vidros 363: 1) uso de ferramentas enquanto o vidro está quente; 2) entalhamento e pintura em vidros frios; 3) aplicação de traçados de vidro quando está quente. As ferramentas utilizadas pelos artesãos sobre os vidros ainda em temperaturas altas consistiam em pinças para puxões e mandris para cortes, empurrões e alisamentos; com elas se aplicavam bordas, puxadores e arestas por meio de pressionamento da superfície do vidro364. Pescoços e alças poderiam ser feitos com ferramentas, puxando-se, porém, é mais provável que peças feitas em moldes separados dominassem a produção em massa: a junção das partes distintas se dava com todas elas aquecidas. Isso também valia para a aplicação de relevos e adornos na superfície do vidro. A decoração em vidros que não estivessem quentes era praticamente a mesma usada com trabalhos a frio. Como já foi dito, trabalhadores podiam fabricar lingotes de vidro e vendê-los aos artesãos que os transformariam; no caso do vidro frio, o artesão comprava um bloco de vidro do tamanho que desejava e trabalhava sobre ele, com ferramentas de corte e entalhe, em uma operação muito semelhante à dos escultores de rochas. Toda a obra era fabricada de uma única peça original, deixando claro o quão hábil deveria ser a pessoa que o manipulasse. Para a decoração em objetos já frios, as técnicas eram as mesmas: perfuração, corte, desgaste e polimento. Perfurava-se o interior da peça a fim de se criar o local de armazenamento do recipiente; o furador era usado verticalmente, atacando o bloco maciço. Com a ajuda de entalhadores e cinzéis, a superfície do vidro ganhava gravuras. Também poderia receber os adornos quando posto sobre um torno: cortes e enfeites contínuos como listras tornam-se mais fáceis de serem feitos dessa maneira, e deixam marcas visíveis da rotação do torno em sua superfície. O polimento ocorria, igualmente, no torno, com uso de abrasivos. Terminada, a peça de vidro estava pronta para ser comercializada (Figura 164). 362 Mônica Bertelle, Vidro soprado no Império Romano, pp.6667. 363 Página 175. 364 Jennifer Price, “Glass”, in: Donald Strong e David Brown (eds.), Roman crafts, p. 122. 81 Conclusão Como o próprio título explicita, o tema central de nosso trabalho foi a plebe romana, mais especificamente, a urbana. Pensou-se na abordagem panorâmica sobre essa questão, tratando de alguns aspectos que achamos serem profícuos para o estudo dessa categoria da sociedade romana. Antes de nos atermos aos produtos, focamos os produtores. A importância de se analisar quem eram os plebeus, suas origens, seus embates políticos, suas moradias e seus ofícios é crucial para o entendimento do planejamento – ou adaptação – das cidades antigas. Vimos de que maneira Roma teve de se “reformular internamente” durante e após a Segunda Guerra Púnica: o inchaço populacional, aliado às políticas populares para melhoria da condição de vida em troca de alistamento militar, estabeleceu a necessidade de resolução sobre a distribuição espacial. Os bairros de Roma tornaram-se, com o decorrer dos anos, amontoados de gentes trabalhando e sobrevivendo. Por maior que tenha sido a preocupação do Senado em tentar manter seu domínio sobre a população, foi inevitável o surgimento de forças paralelas entre os plebeus, que acabaram por atuar significativamente na política e economia romanas: grupos de partidários se faziam presentes em épocas de eleições e salvaguardavam – por vezes, fisicamente – as figuras de seus contratantes, pertencentes à elite da sociedade. Também cabia a essas administrações locais a repartição dos alimentos; contudo, em momentos de carência, a alimentação – deficiente do ponto de vista nutricional – era passível de manipulação política e aqueles que, de alguma maneira, conseguiam sanar a plebe, caíam nas graças da população. População essa que possuía sua maior porcentagem constituída de plebeus, libertos e escravos e que foram os grandes responsáveis pela produção material que hoje a Arqueologia escava. Depois de traçar as características mais humanas da camada social, objeto de nossa análise, iniciamos o trabalho pormenorizado de explicitar as técnicas empregadas na fabricação de moradias e artefatos diversos. Se havíamos discorrido sobre a distribuição espacial urbana em um primeiro momento, fez-se necessário, agora, observar como eram formadas as unidades de moradia, as suas superestruturas e seu conteúdo interno. O porquê do estudo foi mostrar as possibilidades de residir e trabalhar em um mesmo local e como isso poderia gerar renda aos que locavam cômodos em sua domus, por exemplo. Aqueles que não possuíam meios de arcar com o aluguel de um pequeno anexo na casa de um rico, deviam labutar em suas próprias moradias, as insulae, transformando-as, ao mesmo tempo, em uma oficina para confecção de artesanatos ou uma taberna para venda de alimentos e, ao cair da noite, em um espaço familiar comum, onde conviviam e descansavam. Seguindo nossa tentativa de adentrar o máximo possível na categoria dos artesãos plebeus romanos, buscamos entender quem eram os artesãos e como as fontes textuais legadas até nós os tratavam. Para tanto, um amplo levantamento dos textos redigidos pelos romanos antigos foi realizado a fim de nos trazer melhor compreensão sobre os temas analisados. A sociedade romana foi extremamente frutífera no campo da escrita e essa característica jamais deve ser esquecida, sem hierarquizar, então, o documento material sobre o textual. Temos de estar cientes das especificidades de cada uma, fontes textuais e materiais. Os textos são essencialmente subjetivos. Escritos sempre com algum propósito – mesmo que esse não seja o de deixar para a posteridade as palavras redigidas (como é o caso de documentos quantitativos, fiscais) –, os textos estão imersos em uma carga ideológica que, por sua vez, está atrelada ao contexto histórico de quem os escreveu; ou seja, as fontes textuais possuem um objetivo claro do porquê de serem feitas, são interpretações, pontos de vistas. Devido a esse caráter, o trabalho literário é representativo de sua cultura produtora, refletindo aspectos sociais, políticos e econômicos. As fontes textuais antigas não são indiferentes a isso: os autores romanos, pertencentes à elite, redigiram com o claro propósito de defesa de um argumento. Porém, o principal problema está na maneira em que esses documentos chegaram até nós: diversos foram os filtros pelos quais passaram, desde fragmentação física a interpolações oriundas dos séculos posteriores. Os estudiosos se debruçam sobre essa problemática a fim de estabelecer a autenticidade dos textos à qual devemos sempre estar atentos. No entanto, o historiador e arqueólogo precisa saber lidar com essa questão, trabalhando com parcimônia, justamente para não permitir a valorização de uma fonte documental em detrimento de outra por causa de sua característica ideológica ou filtros seculares. O arqueólogo que estuda sociedades possuidoras de escrita alfabética deve, também, se ater aos textos existentes produzidos pelo seu objeto de análise, buscando entender sua cultura, na concepção mais ampla do termo (política, social e economicamente). As fontes materiais, por sua vez, estão menos sujeitas aos filtros do tempo, sofrendo mais modificações graças aos processos de formação arqueológicos (geológicos ou de trabalho humano sobre a terra) do que modificações claramente físicas. Assim como os textos, a cultura material está inserida em um contexto histórico que sempre irá ditar as normas de sua produção: importações, exportações, motivos, decorações, matérias-primas, moldes, técnicas de produção, tudo faz parte das características de um determinado período em uma determinada localidade. Os homens produzem sua materialidade com propósitos claros, indo de objetos utilizados para a alimentação até a elevação de altos edifícios. E também, como no caso dos textos, utilizam a cultura material com valor ideológico, muitas vezes distinguidor entre as camadas de uma sociedade, sendo o uso de alguns objetos exclusivos a apenas um seleto grupo de pessoas, por exemplo. Semelhantemente às fontes textuais, caberá ao pesquisador a escolha dos documentos materiais com os quais irá trabalhar; estando ele próprio inserido no contexto histórico de sua contemporaneidade. Tendo precaução, então, com a carga ideológica presente em autores romanos antigos como Cícero, Tito Lívio, Sêneca e Suetônio, por exemplo, 82 utilizamo-nos de seus escritos para esclarecer o contexto histórico da população de Roma. A leitura das entrelinhas, por assim dizer, é fundamental para ressaltar as particularidades que desejamos, ou seja, muitas propriedades da plebe romana e a sua relação com a elite dominante podem ser obtidas a partir da leitura das fontes: é o caso dos embates políticos entre as classes (Apiano), dos conflitos armados entre grupos de partidários (Salústio e Plutarco), e do uso político da distribuição de alimentos (Suetônio e Augusto), para mencionar alguns casos. Quando explanamos o cotidiano da cidade de Roma é imprescindível ler as obras daqueles que viveram todos os problemas advindos de uma falta de planejamento urbano mais cuidadoso; assim, temos os valiosos relatos de Juvenal e Marcial, poetas satíricos que tão bem nos passaram a imagem caótica do dia-a-dia romano, com suas ruas estreitas e insalubres, com artesãos vendendo seus produtos entre carros de transporte de mercadorias. Ao tratar das técnicas de construções romanas, entendemos a fragilidade dos materiais utilizados na elevação de moradias a partir de Tácito, narrando o grande incêndio no governo de Nero, devastador de residências construídas com materiais inflamáveis. Também foi possível confrontar os vestígios materiais com o tratado de arquitetura redigido por Vitrúvio. Sua obra tem tamanha influência que, ainda hoje, é base para os estudiosos dessa área de conhecimento. O arquiteto de Augusto explicitou as características necessárias para se erigir monumentos e moradias, deixando claro em sua obra a urgência da construção de edifícios em altura para tentar solucionar os problemas do aumento demográfico ocorrido na urbe em sua época. No campo do artesanato em si, o autor de maior destaque é Plínio, o Velho. Sua contribuição é de leitura obrigatória para quem pretende entender o conhecimento que os romanos tinham da natureza ao seu redor, dos seus usos diversos. A influência de Plínio marcou toda a Idade Média, como podemos notar no texto do monge Teófilo do século XII d.C., o qual mantém a descrição da fabricação de vidro muito semelhante à do romano antigo, mostrando-nos que Plínio relatou de maneira verossímil o conjunto de produção tecnológica de sua época. Contudo, se a superestrutura das fabricações é correta, deve-se ter precaução com a leitura mais específica, quando o autor narra pormenores da composição dos materiais feitos. Obviamente, muitos dos conhecimentos sobre metais, por exemplo, só foram conhecidos tardiamente, com o aperfeiçoamento das técnicas laboratoriais e não podemos negar que Plínio comete deslizes ao afirmar determinadas proporções de minérios utilizados em amálgamas: por meio das fontes materiais, constata-se que os artesãos possuíam, dentro do possível a sua contemporaneidade, entendimentos muito específicos que diferem daquilo escrito por Plínio. Dessa forma, ressaltamos a importância da leitura atenta das fontes textuais antigas e a riqueza de informações que nos apresentam. Sendo que esses entendimentos oriundos dos escritos devem sempre ser confrontados com a Arqueologia, tão rica de informações materiais sobre o mundo do artesanato (foco de nosso trabalho). Ao fazermos isso, reparamos nitidamente que os dados literários espelham as visões da elite, que não são as melhores sobre a figura do artesão e menosprezam qualquer trabalho manual (principalmente o que não esteja ligado à terra), por isso, a arqueologia preenche as lacunas deixadas sobre o cotidiano dessa plebe. E os vestígios são abundantes. Felizmente, a cultura popular romana era forte o suficiente na sociedade para sobreviver ao desprezo senatorial e eqüestre, permitindo aos arqueólogos encontrarem muitas inscrições parietais e testemunhos do dia-a-dia, desde placas com preços de alimentos a declarações de amor. Mas o maior número de vestígios do mundo romano e de sua plebe advém da cultura material produzida nas oficinas de artesanato. Assim sendo, centramos a maior parte de nosso trabalho sobre a questão de como foram fabricados esses objetos. Uma indagação que se mostrou mais ampla do que o simples fabrico manual de um vaso, no entanto: o mundo material romano era extremamente dinâmico, refletindo exportações, importações e adaptações das mais variadas. Um artefato da região palestina poderia muito bem cair no gosto dos italianos e, assim, serem copiados os seus modelos; solução criativa, também, era o artesão vender cópias, em argila, de objetos mais caros, feitos em metal ou vidro, tornando viável um plebeu pobre ter uma imitação de um artesanato esteticamente desejado. Tendo em mente o complexo sistema de produção artesanal da Antiguidade romana, optamos por separar a explanação das técnicas a partir das matérias-primas principais empregadas em cada uma. Começamos pela argila, cujo artesanato, especialmente o vasilhame cerâmico, é abundante nos registros arqueológicos. A análise dos vestígios esclarece o grau de conhecimento técnico que os artesãos romanos tinham sobre o longo e trabalhoso preparo da argila, a modelagem livre ou em tornos, o uso de moldes, a construção de fornos, a queima das peças e a utilização de verniz. Inserida no contexto de aumento demográfico na orla do Mediterrâneo entre os séculos I a.C. e I d.C., a metalurgia também alcançou quantidades expressivas de objetos fabricados. Chamou-nos a atenção o cotidiano dos mineiros descrito por Plínio e Vitrúvio, fazendo com que dedicássemos algumas palavras sobre os perigos das minas e, principalmente, os meios de extração e refinamento dos minerais, parte tão essencial para o trabalho correto com metais. Esse estudo dá mostras da rede de comércio na Antiguidade Clássica, uma vez que as minas, geralmente, ficavam distantes dos centros manufatureiros, obrigando a transformação de minerais em lingotes ali mesmo, no campo de extração. O artesão, na cidade, comprava essa matéria bruta e realizava uma segunda transformação, dando forma a objetos de ferro, bronze, prata e ouro, por meio de fusões, moldes e modelagens a frio. Os artesanatos serviam de base à vida dos romanos e podiam ser desde simples utensílios de cozinha até ornamentos luxuosos que a elite poderia carregar consigo sempre. Os vidros também se popularizaram no período citado, sendo, muitas vezes, alternativas aos objetos de cerâmica e metal; tendo sido enorme a contribuição dos romanos, especialmente nas técnicas de fabricação com o aperfeiçoamento do uso da pasta vítrea e o desenvolvimento do vidro soprado em moldes, fato que 83 tornou a produção em série mais eficiente, tendo em vista a enorme demanda desse vasilhame. Assim, pode-se notar que a estruturação de nosso trabalho foi pensada para ser uma via dupla de entendimento sobre a plebe urbana romana. Pode-se partir do macro, ou seja, da pessoa do plebeu (com todas as características explanadas ao longo da análise), para o micro, a produção de uma simples taça em cerâmica, metal ou vidro. A recíproca é verdadeira, indo-se do micro, daquilo que é encontrado em campo escavado pelo arqueólogo, ao macro, o grupo dos produtores desses vestígios. Desse modo, intentamos contribuir para um conhecimento em conjunto da heterogeneidade, vida e trabalho da plebe urbana. Se conseguimos deixar o mais claro possível o dinamismo existente no mundo da produção artesanal romana, ou seja, a vida e as instalações dos plebeus pela orla do Mediterrâneo, além das técnicas que continuamente eram absorvidas e exportadas pelas diversas regiões do Império, movimentando suas economias, cremos ter alcançado nosso objetivo inicial. 84 Fontes e Bibliografia Fontes APIANO, Historia Romana: Guerras Civiles. Trad. Antonio Sancho Royo. Madrid: Editorial Gredos, 1985. AUGUSTO, Res Gestae Diui Augusti. Trad. G. D. Leoni. São Paulo: Livraria Nobel, 1957. CATÃO, De l’agriculture. Trad. Raoul Goujard. Paris: Société d'édition les Belles Lettres, 1975. CÉSAR, Caio Júlio, Bellum Ciuile – A Guerra Civil. Trad. Antonio da Silveira Mendonça. São Paulo: Estação Liberdade, 1999. CÍCERO, Dos Deveres. São Paulo: Martin Claret, 2002. _______, Da República. Trad. Amador Cisneiros. Rio de Janeiro: Ediouro, 5ª ed., s/d. _______, Orações. Trad. Padre António Joaquim. SP/RJ/Porto Alegre: W.M. Jackson, 1956. DIODORO SÍCULO, The Library of History. Trad. C. H. Oldfather. Massachusetts/ London: Harvard University Press / William Heinemann LTD., 1979. ESTRABÃO, Geografía. Madrid: Gredos, 5 v., 2002. HOMERO, Ilíada. Trad. Haroldo de Campos. São Paulo: Arx, v.2, 2002. HORÁCIO, “Sátiras”; in: Poetas e Prosadores Latinos. Idéias da Antigüidade. Trad. Leopoldo Pereira. Rio de Janeiro: Ediouro, s/d. JUVENAL, Sátiras. Trad. Francisco Antônio Martins Bastos. Rio de Janeiro: Ediouro, s/d. LÍVIO, Tito, História de Roma. Trad. Paulo Matos Peixoto. São Paulo: Paumape, 1989. LUCRÉCIO, Da natureza das coisas. Ed. William Ellery Leonard. E. P. Dutton, 1916. In: Perseus Digital Library, http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/ptext?lookup=Lucr.+toc. MARCIAL, The Epigrams. Trad. James Michie. London: Penguin Books, 1978. OVÍDIO, Metamorfoses. Trad. Manuel Maria Barbosa Du Bocage. São Paulo: Martin Claret, 2003. _______, Obras. Trad. Antônio Feliciano de Castilho. São Paulo: Edições Cultura, 2. Ed., 1945. PETRÔNIO, Satiricon. Trad. Miguel Ruas. São Paulo: Ed. Escala, s/d. PLÍNIO, o Velho. Natural History. Eds. John Bostock, M.D., F.R.S. H.T. Riley, Esq., B.A. London: Taylor and Francis, Red Lion Court, Fleet Street, 1855. In: Perseus Digital Library, http://www.perseus.tufts.edu/cgibin/ptext?lookup=Plin.+Nat.+toc. PLUTARCO, Vidas Paralelas. Trad. Gilson César Cardoso. São Paulo: Paumape, 1992. POLÍBIO, História. Trad. Mário da Gama Kury. Brasília: Ed. UnB, 1985. SALÚSTIO, A Conjuração de Catilina. Trad. Antônio da Silveira Mendonça. Petrópolis: Vozes, 1990. __________, “Guerra de Jugurta”, in: FUNARI, P.P.A, Letras e Coisas: ensaios sobre a cultura romana. Trad. Pedro Funari. Campinas: UNICAMP, IFCH, 2002. SÊNECA, Da Clemência. Trad. Antônio da Silveira Mendonça. Petrópolis: Vozes, 1990. SUETÔNIO, A vida dos doze Césares. Trad. Sady-Garibaldi. São Paulo: Ediouro, 2ª ed., 2002. TÁCITO, Anais. Trad. J. L. Freire de Carvalho. São Paulo/Rio de Janeiro/Porto Alegre: W. M. Jackson Inc., 1957. 85 _______, Histórias. Rio de Janeiro: Athena, 2 Vls., 1937. TEÓFILO, o Presbítero. Schedula Diversarum Artum. Trad. Robert Hendrie. London: John Murray, 1847. VITRÚVIO, Tratado de Arquitetura. Trad. M. Justino Maciel. Lisboa: IST Press, 2006. Bibliografia geral (Siglas usadas na obra: JRA - Journal of Roman Archaeology; C.A.H. - The Cambridge Ancient History). ADKINS, L. & ADKINS, A., Handbook to life in ancient Rome. New York: Facts on File, 1994. ALFÖLDY, G., A história social de Roma. Lisboa: Ed. Presença, 1989. ALLISON, P. M., “Roman households: an archaeological perspective”, in: Helen M. Parkins (ed.), Roman Urbanism: beyond the Consumer City. London/New York: Routledge, 1997, pp. 112-146. ANDREAU, J., “O liberto”, in: Andrea Giardina (dir.), O homem romano. Lisboa: Ed. Presença, 1991, pp. 149-165. ARCE, J., “El inventario de Roma: Curiosum y Notitia”, in: Journal of Roman Archaeology, Supplementary Series Number 33. The transformations of Urbs Roma in late antiquity. Ed. W. V. Harris. Portsmouth, Rhode Island, 1999, pp. 15-22. BAILEY, D. M., “Pottery lamps”, in: Eds. Donald Strong, David Brown, Roman Crafts. London: Duckworth, 1976, pp. 93-103. BAXTER, W. T., Jewelry, gem cutting and metalcraft. New York : McGraw-Hill, 1950. BELLI BARSALI, I., Medieval goldsmith's work. London; New York: Hamlyn, 1969. BERTELLE, M. I., Vidro soprado no Império Romano. São Paulo: 2004. Dissertação de Mestrado – FFLCH, Universidade de São Paulo. BLACK, J. A., A history of jewelry. New York: Park Lane: Distributed by Crown Pub., 1981. BOWMAN, A. K., “Urbanization in Roman Egypt”, in: Journal of Roman Archaeology, Supplementary Series Number 38. Romanization and the City. Creation, Transformations, and Failures. Ed. Elizabeth Fentress. Portsmouth, Rhode Island, 2000, pp. 173-187. BREWSTER, E. H., Roman craftsmen and tradesmen of the early empire. New York: Burt Franklin, 1972. BROTHERS, A. J., “Urban housing”, in: Ian M. Barton (ed.), Roman Domestic Buildings. Exeter (U.K.): University of Exeter Press, 1996, pp. 33-63. BROWN, D. & STRONG, D., Roman Crafts. London: Duckworth, 1976, pp. 75-91. BRUNT, P. A., “La plebe romana”, in: M. I. Finley (ed.), Estudios sobre Historia Antigua. Madri: Akal Editor, 1981, pp. 87-117. BURFORD, A., Craftsmen in greek and roman society. London: Thames and Hudson, 1972. CANFORA, L., Júlio César, o ditador democrático. São Paulo: Estação Liberdade, 2002. CARANDINI, A., L´instrumentum domesticum di Ercolano e Pompei. Roma: “L´ERMA” di Bretscheider, 1977. CARCOPINO, J., Roma no apogeu do império. São Paulo: Cia. Das Letras/Círculo do Livro, 1990. CLARKE, J. R., The houses of Roman Italy: 100 B.C. – A.D. 250. Ritual, space, and decoration. Berkeley/Los Angeles/London: University of California Press, 1991. 86 COARELLI, F., Guida archeologica di Roma. Roma: Arnoldo Mondadori Editore, 1974. CONNOLLY, P. & DODGE, H., The ancient city: life in Classical Athens & Rome. New York/Oxford: Oxford University Press, 1998. CORASSIN, M. L., A reforma agrária na Roma antiga. São Paulo: Brasiliense, 1988. COULANGES, F., A cidade antiga. Rio de Janeiro: Ediouro, 2004. CRIBB, J., The coin atlas: a comprehensive view of the coins of the world throughout history. Edison, N.J.: Chartwell Books, 2004. DEISS, J. J, Herculaneum. Italy’s buried treasure. Malibu, California: The j. Paul Getty Museum, 1989. DIE GOYANES, M. C., “La plebe como grupo marginado en el estado romano republicano”, in: Memorias de Historia Antigua. Actas del Coloquio 1977. Estructuras sociales durante la antiguedad. Oviedo: La Universidad, 1977, pp. 6973. DOWNS, M. E., “Re-figuring colonial categories on the roman frontier in the southern Spain”, in: Journal of Roman Archaeology, Supplementary Series Number 38. Romanization and the City. Creation, Transformations, and Failures. Ed. Elizabeth Fentress. Portsmouth, Rhode Island, 2000, pp. 197-210. DRUMMOND, A., “Rome in the fifth century II: the citizen community”, in: The Cambridge ancient history, volume 7, part 2. The rise of Rome to 220 B.C. Eds. A. E. Astin, F. W. Walbank, M. W. Frederiksen, R. M. Ogilvie. Cambridge/New York: Cambridge University Press, 1989, 2ª ed., pp. 172-242. FAVERSANI, F., A pobreza no Satyricon de Petrônio. São Paulo, 1995. Dissertação de Mestrado – FFLCH, Universidade de São Paulo. FINLEY, M. I., “Cidade e campo”, in: A economia antiga. Porto: Edições Afrontamento, 1986, 2ª ed., pp. 171-205. ____________, “O declínio da escravidão antiga”, in: Escravidão Antiga e ideologia Moderna. Rio de Janeiro: Graal, 1991, pp. 129-156. ____________, “O surgimento de uma sociedade escravista”, in: Escravidão Antiga e ideologia Moderna. Rio de Janeiro: Graal, 1991, pp. 69-95. ____________, “Participação popular”, in: A política do mundo antigo. Rio de Janeiro: Zahar, 1985, pp. 88-118. ____________, “Questões e conflitos políticos”, in: A política no mundo antigo. Rio de Janeiro: Zahar, 1985, pp. 119141. FLEMING, M. I., Lamparinas na antiguidade clássica: problemas sociais econômicos e tecnológicos. São Paulo, 1978. Dissertação de Mestrado – FFLCH, Universidade de São Paulo. _____________________, O vasilhame de bronze romano: produção e consumo no início do período imperial. São Paulo: 1986. Tese de Doutorado – FFLCH, Universidade de São Paulo. _______________________________, “Manufatura do vasilhame de bronze como concentração das técnicas aplicadas na fabricação de outras categorias de objetos de bronze”, in: Revista do Museu de Arqueologia e Etnologia. São Paulo, v.1, p.97-103, 1991. _______________________________, “Prêmios e oferendas votivas de bronze nas competições esportivas da antiguidade clássica”, in: Encontros Acadêmicos da Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos. São Paulo: Sbec, 1992. _______________________________, “Contatos culturais na península itálica: as estatuetas de bronze”, in: Lph: Revista de História. Mariana, v.5, p.13-32, 1995. _______________________________, “Os vidros romanos: produção e contexto de utilização”, in: Reunião Anual da Sociedade de Estudos Clássicos. Belo Horizonte: Sbec, 1987. FORBES, R. J., Studies in ancient technology. Leiden: E.J.Brill, v. 5, 1964. FOWLER, W. W., Social life at Rome in the age of Cicero. London/New York: Macmillan: St. Martin's Press, 1964. 87 FRANK, S., Glass and archaeology. London; New York: Academic Press, 1982. FREDERIKSEN, M. W., “Cidades e habitações”, in: J. P. V. D. Baldson (org.), O mundo romano. Rio de Janeiro, Zahar, 1968. FUNARI, P. P. A., “A cidadania entre os romanos”, in: Jaime & Carla Pinsky (orgs.), História da cidadania. São Paulo: Contexto, 2003, pp. 49-79. _______________, A vida cotidiana na Roma antiga. São Paulo: Annablume, 2003. _______________, Antiguidade clássica: a história e a cultura a partir dos documentos. Campinas: UNICAMP, 2003. GADDIS, J. L., Paisagens da história: como os historiadores mapeiam o passado. Rio de Janeiro: Campus, 2003. GARNSEY, P., Alimentação e sociedade na Antiguidade Clássica: aspectos materiais e simbólicos dos alimentos. Lisboa: Replicação, 2002. GARRAFFONI, R. S., Gladiadores na Roma Antiga: dos combates às paixões cotidianas. São Paulo: Annablume, 2005. GIARDINA, A., “O mercador”, in: Andrea Giardina (dir.), O homem romano. Lisboa: Ed. Presença, 1991, pp. 205-222. GRIMAL, P., O século de Augusto. Lisboa: Edições 70, 1997. HACKENS, T. & WINKES, R. (eds.), Gold jewelry: craft, style, and meaning from Mycenae to Constantinopolis: an exhibition. Louvain-la-Neuve: Institut supérieur d'archéologie et d'histoire de l'art, Collège Erasme, 1983. HEALY, J. F., Miniere e metallurgia nel mondo greco e romano. Roma: L‟Erma di Bretschneider, 1993. ___________, Pliny the Elder on science and technology. Oxford; New York: Oxford University Press, 1999. HOWGEGO, C., Ancient history from coins. London: Routledge, 1997. _____________, Coinage and identity in the Roman provinces. Oxford: Oxford Univ Press, 2005. ISINGS, C., Roman glass from dated finds. Groningen: J. B. Wolters, 1957. JONES, A. H. M., “El colonato romano”, in: M. I. Finley (ed.), Estudios sobre Historia Antigua. Madri: Akal Editor, 1981, pp. 315-331. KOLB, F., La ciudad en la antigüedad. Madrid: Gredos, 1992. KOLENDO, J., “O camponês”, in: Andrea Giardina (dir.), O homem romano. Lisboa: Ed. Presença, 1991, pp. 169-178. LOMAS, K., “The idea of a city: élite ideology and the evolution of urban form in Italy, 200 B.C. – A. D. 100”, in: Helen M. Parkins (ed.), Roman Urbanism: beyond the Consumer City. London/New York: Routledge, 1997, pp. 21-41. MÉNARD, R., Mitologia Greco-romana. São Paulo: Opus Editora, 2. ed., v.2, 1991. MIERSE, W. E., “Ochos ensayos interpretativos sobre el arte romano”, in: Maria Isabel D‟Agostino Fleming (ed.), Revista do Museu de Arqueologia e Etnologia. São Paulo: Suplemento 1, 1999. MOMIGLIANO, A., “The origins of Rome”, in: The Cambridge ancient history, volume 7, part 2. The rise of Rome to 220 B.C. Eds. A. E. Astin, F. W. Walbank, M. W. Frederiksen, R. M. Ogilvie. Cambridge/New York: Cambridge University Press, 1989, 2ª ed., pp. 52- 112. MOMMSEN, Th. Historia de Roma. Madri: Aguilar, 8ª ed., 2 Vls., 1990. MOREL, J-P., “O artesão”, in: Andrea Giardina (dir.), O homem romano. Lisboa: Ed. Presença, 1991, pp. 181-202. ___________, “The transformation of Italy, 300-133 B.C: the evidence archaeology”, in: The Cambridge ancient history, volume 8. Rome and the Mediterranean to 133 B.C. Eds. A. E. Astin, F. W. Walbank, M. W. Frederiksen, R. M. Ogilvie. Cambridge/New York: Cambridge University Press, 1993, 2ª ed., pp. 477-516. 88 ___________, Céramique campanienne: les formes. Roma: École Française de Rome, 2 Vls., 1994. MORLEY, N., “Cities in context: urban systems in Roman Italy”, in: Helen M. Parkins (ed.), Roman Urbanism: beyond the Consumer City. London/New York: Routledge, 1997, pp. 42-58. MUMFORD, L., A cidade na história. São Paulo: Martins Fontes, 3ªed., 1991. NICOLET, C., “O cidadão e o político”, in: Andrea Giardina (dir.), O homem romano. Lisboa: Ed. Presença, 1991, pp. 21-48. OGILVIE, R. M. & DRUMMOND, A., “The sources for early roman history”, in: The Cambridge ancient history, volume 7, part 2. The rise of Rome to 220 B.C. Eds. A. E. Astin, F. W. Walbank, M. W. Frederiksen, R. M. Ogilvie. Cambridge/New York: Cambridge University Press, 1989, 2ª ed., pp. 01-29. PALLOTINO, M. Origini e Storia Primitiva di Roma. Epílogo: Bilancio ed eredità della Prima Roma. Roma, Milano, edizione Bompiani, Saggi, 2000. PIRSON, F., “Rented accommodation at Pompeii: the evidence of the Insula Arriana Polliana VI.6”, in: Journal of Roman Archaeology, Supplementary Series Number 22. Domestic space in the roman world: Pompeii and beyond. Eds. Ray Laurence, Andrew Wallace-Hadrill. Portsmouth, Rhode Island, 1997, pp. 165-181. PORTO, V. C., Imagens monetárias na Judéia/Palestina sob dominação romana. São Paulo: 2007. Tese de Doutorado – MAE, Universidade de São Paulo. PURCELL, N., “The city of Rome and the plebs urbana in the late republic”, in: The Cambridge ancient history, volume 9. The last age of the Roman Republic, 146-43 B.C. Eds. J.A. Crook, Andrew Lintott, Elizabeth Rawson. Cambridge/New York: Cambridge University Press, 1994, 2ª ed., pp. 644-688. ROBERTSON, D. S., Arquitetura grega e romana. São Paulo: Martins Fontes, 1997. ROEBUCK, C. (ed.), The Muses at work. Arts, crafts, and professions in ancient Greece and Rome. Cambridge, Massachusetts, London: The Mit Press, 1969, pp. 118-146. ROSATI, P., La moneta di roma republicana: storia e civilta di un popolo. Bologna: Museo Civico, 1966. SCHEID, J., “O sacerdote”, in: Andrea Giardina (dir.), O homem romano. Lisboa: Ed. Presença, 1991, pp. 51-72. SHELTON, Jo-Ann, As the romans did: a sourcebook in roman social history. New York/Oxford: Oxford University Press, 2ª ed., 1998. STEFANELLI, L. P. B., L'argento dei romani: vasellame da tavola e d'apparato. Roma: L'Erma di Bretschneider, 1991. ____________________, L'oro dei romani: gioielli di età imperiale. Roma: L'Erma di Bretschneider, 1992. STERN, E. M. & SCHLICK-NOLTE, B., Early glass of the ancient world: 1600 B.C.-A.D. 50: Ernesto Wolf collection. Ostfildern; New York, N.Y.: Verlag Gerd Hatje: Distributed in the USA by D.A.P., 1994. STERN, E. M., Roman mold-blown glass: the first through sixth centuries. Rome, Italy: L'Erma di Bretschneider in association with the Toledo Museum of Art, 1995. ____________, Roman, Byzantine, and early medieval glass, 10 BCE-700 CE: Ernesto Wolf collection. Ostfildern; New York, N.Y.: Hatje Cantz: Distributed in the US by D.A.P., Distributed Art Publishers, 2001. STOREY, G. R., “Regionaries-types insulae 1: architectural/residential units at Ostia”, in: American Journal of Archaeology, volume 105, July 2001. Boston: The Institute, pp. 389-401. ______________, “Regionaries-types insulae 2: architectural/residential units at Rome”, in: American Journal of Archaeology, volume 106, July 2002. Boston: The Institute, pp. 411-434. SYDENHAM, E. A., The coinage of the roman republic. London: Spink & Son, 1952. TEIXEIRA, I. L., O discurso narrativo nos baixos-relevos imperiais romanos: a coluna de Trajano. São Paulo, 2001. Dissertação de Mestrado – MAE, Universidade de São Paulo. 89 THEBERT, Y., “O escravo”, in: Andrea Giardina (dir.), O homem romano. Lisboa: Ed. Presença, 1991, pp. 119-145. TORELLI, M., “Archaic Rome between Latium and Etruria”, in: The Cambridge ancient history, volume 7, part 2. The rise of Rome to 220 B.C. Eds. A. E. Astin, F. W. Walbank, M. W. Frederiksen, R. M. Ogilvie. Cambridge/New York: Cambridge University Press, 1989, 2ª ed., pp. 30-51. VEYNE, P. (org.), História da vida privada: do império ao ano mil. São Paulo: Cia. das Letras, 2003. _____________, A sociedade romana. Lisboa: Edições 70, 1993. WALTERS, H. B., History of ancient pottery. Washington: McGrath Publishing Company, v.2, 1973. WHEELER, M., El arte y la arquitectura de Roma. Barcelona/London: Destino: Thames and Hudson, 1995. WHITTAKER, C. R., “O pobre”, in: Andrea Giardina (dir.), O homem romano. Lisboa: Ed. Presença, 1991, pp. 225246. WOOLF, G., “Urbanization and its discontents in early Roman Gaul”, in: Journal of Roman Archaeology, Supplementary Series Number 38. Romanization and the City. Creation, Transformations, and Failures. Ed. Elizabeth Fentress. Portsmouth, Rhode Island, 2000, pp. 115-131. ZANKER, P., “The city as symbol: Rome and the creation of an urban image”, in: Journal of Roman Archaeology, Supplementary Series Number 38. Romanization and the City. Creation, Transformations, and Failures. Ed. Elizabeth Fentress. Portsmouth, Rhode Island, 2000, pp. 25- 41. 90 Figuras Figura 1 Hispânia e África. In: H. H. Scullard, A History of the Roman World: from 753 to 146 B.C.. London : Methuen, 1951. 91 Figura 2 Uilla. In: Maria Luzia Corassin, A reforma agrária na Roma antiga, p. 19. Figura 3 Roma Arcaica. In: Frank Kolb, La ciudad en la antigüedad, p. 143. 92 Figura 4 Colônias Marítimas. In: Paul Zanker, “The City as symbol: Rome and the creation of an urban image”, JRA: 38, p. 26. O perímetro retangular é típico das cidades fundadas por Roma. Note também a simetria no traçado das ruas, característica hipodamiana herdada dos gregos. Figura 5 Estrada atravessando as cidades. In: Paul Zanker, “The City as symbol: Rome and the creation of an urban image”, JRA: 38, p. 27. O destaque da Via Emilia na figura foi feito pelo autor deste trabalho. 93 Figura 6 Uillae ao longo das vias. In: Paul Zanker, “The City as symbol: Rome and the creation of an urban image”, JRA: 38, p. 32. Figura 7 Estrada principal atravessa a área do Capitólio. In: Paul Zanker, “The City as symbol: Rome and the creation of an urban image”, JRA: 38, p. 28. 94 Figura 8 Anfiteatro adaptado à cidade. In: Paul Zanker, “The City as symbol: Rome and the creation of an urban image”, JRA: 38 Figura 9 Entrada da Domus Aurea. In: Wiki Classical Dictionary: http://www.ancientlibrary.com/wcd/Domus_Aurea 95 Figura 10 Estátua de uma Musa no interior da recém re-aberta Domus Aurea, em Roma. In: Wikipedia, foto por Howard Hudson (Fev. de 2007): http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Da_statue_hh.jpg Figura 11 Comparação de tamanhos dos tijolos romanos. In: Peter Connolly & Hazel Dodge, The ancient city, p.138. Figura 12 Opus craticum (“obra engradada”): uma estrutura de madeira preenchida com pedregulhos e argamassa. Uma solução barata, mas notoriamente inflamável. In: Peter Connolly & Hazel Dodge, The ancient city, p.138. 96 Figura 13 Fundação de um edifício. Camadas de concreto entre alicerce de madeira. In: Peter Connolly & Hazel Dodge, The ancient city, p.139. (A) (B) (C) Figura 14 (A) Opus incertum; (B) Opus reticulatum; (C) Opus testaceum. In: Peter Connolly & Hazel Dodge, The ancient city, p.139. 97 Opus reticulatum Opus mixtum Opus testaceum Opus vittatum Figura 15 Técnicas de construções de muros romanos. In: Ostia: harbour city of ancient rome, http://www.ostia-antica.org/dict/topics/glossary.htm Figura 16 Frente e costa de uma telha (tegula) e uma telha semi-cilíndrica (imbrex), usada para cobrir a junção entre as tegulae (“telhas”). In: Peter Connolly & Hazel Dodge, The ancient city, p.139. 98 Figura 17 Hipogeu de Trebius Justus, século IV d.C., Roma. Embora de um período tardio, esse mural nos apresenta uma cena cotidiana do trabalho nas construções de monumentos e/ou residências, exibindo as técnicas da época para a construção de andaimes (em madeira) e de alvenaria (provavelmente opus testaceum), além das ferramentas de mão (espátula) e o transporte de tijolos em cesta, sobre o ombro. In: Peter Connolly & Hazel Dodge, The ancient city, p.139. Figura 18 Átrio Toscano,Casa de Salústio II a.C., Pompéia. In: Virtual Roma, http://www.vroma.org Figura 19 Átrio Tetraslito, Casa das Bodas de Prata, II a.C., Pompéia. In: Dartmouth College, http:// www.dartmouth.edu/~classics/rome2005 99 Figura 20 Átrio Coríntio. Casa de Epidius Rufus, II-Ia.C., Pompéia. In: Virtual Roma, http://www.vroma.org Figura 21 Átrio Duas Águas (Despluviado), modelo encontrado em Clusium. In: I. M. Barton (ed.), Roman domestic buildings, p. 40. Figura 22 Implúvio e cisterna (puteal). Casa de Júlio Políbio, II a.C., Pompéia. In: The Stoa Consortium, http:// www.stoa.org Figura 23 Sistema de drenagem da água do implúvio para a cisterna. In: Peter Connolly & Hazel Dodge, The ancient city, p.137. 100 Figura 24 Lararium no canto do átrio. Casa de Menandro, III a.C., Pompéia. In: John R. Clarke, The houses of roman Italy: 100 B.C. – A. D. 250, p. 11. Figura 25 Janela com grade de ferro, Herculano. In: Simon P. Ellis, Roman Housing, lâmina. 101 (A) (B) Figura 26 Casa de Treliça, I d.C., Herculano. (A) Vista externa; (B) Detalhe do opus craticum. In: Virtual Roma, http://www.vroma.org 102 Figura 27 Planta de uma domus. 1) fauces; 2) taberna; 3) atrium; 4) impluuium; 5) tablinum; 6) hortus (“jardim”); 7) triclinium; 8) ala; 9) cubiculum. In: http://home.att.net/~b.b.major/itdomus3.jpg (A) (B) Figura 28 Mapa de Óstia imperial mostrando os quarteirões estudados (A). Em (B), o detalhe do quarteirão 3, no qual aparecem as unidades arquiteturais/residenciais, as insulae, indicadas na figura pelos números menores. In: American Journal of Archaeology (AJA), vol. 105, nº 3, 2001, pp. 391 e 394. 103 Mesa de bronze e mármore com uma perna. Pompéia. Mesa circular de madeira. Herculano. a) pote de bronze e base de ferro b) pote de bronze c) grelha de ferro d; e) potes de terracota f) panela de bronze g) concha de bronze h) coador de bronze Mesa de mármore com apoios decorados. Pompéia. Divã de madeira (carbonizado). Herculano. a; b; c) jarros de vidro coloridos d) porta-ovo de prata e) copo de prata f) panela de bronze g) prato de prata h) colheres de prata i) vasilha de prata Figura 29 Artesanatos utilizados em casas romanas. In: Peter Connolly & Hazel Dodge, The ancient city, pp. 145; 147; 148. 104 Figura 30 Cena cotidiana da plebe moradora das insulae. No térreo, as tabernae, e a fonte de água (lacus). In: Peter Connolly & Hazel Dodge, The ancient city, p.135. Figura 31 Planta da insula Arriana Polliana. É possível perceber claramente o acréscimo de cômodos ao redor da domus, que ocupa o eixo central da estrutura. In: Journal of Roman Archaeology (JRA), nº 22, 1997, p. 167. 105 (A) (B) (C) Figura 32 (A) Alimentos encontrados em Herculano, intactos; (B) Forno de Sextus Patulcus Felix e seu detalhe (C). In: Joseph Jay Deiss, Herculaneum. Italy’s buried treasure, pp. 122; 124-125. 106 Figura 33 Lanchonete. In: Joseph Jay Deiss, Herculaneum. Italy’s buried treasure, p. 121. Figura 34 Pormenorização de um conjunto de insulae. Tabernae no térreo. In: Peter Connolly & Hazel Dodge, The ancient city, p.142. 107 Figura 35 Figura em vaso ático de um torno sendo girado manualmente por um aprendiz. In: Carl Roebuck (ed.), The muses at work, p. 123. Figura 36 Dois tipos de tornos usados pelos romanos. In: Donald Strong e David Brown (eds.), Roman crafts, p. 76. Figura 37 Marcas internas no pote denotam o sentido anti-horário de rotação do torno. In: Donald Strong e David Brown (eds.), Roman crafts, p. 76. 108 Figura 38 Método de limpeza da argila. Figura 39 Marcas de dedos no pote, mostrando onde foi segurado quando mergulhado no verniz. In: Donald Strong e David Brown (eds.), Roman crafts, p. 83. (A) (B) Figura 40 (A) Vista completa de um forno com câmara de queima oval, século IV d.C. (B) Fornos experimentais feitos por Geoffrey Bryant após a queima. In: Donald Strong e David Brown (eds.), Roman crafts, pp. 84 e 90. 109 Figura 41 Tipos de lamparinas. In: H. B. Waters, History of Ancient Pottery, pp. 25-26. (A) (B) (C) (D) Figura 42 (A) Duas visões de um arquétipo básico. (B) Escrita cursiva em arquétipo de argila, séc. II d.C, Cnido. (C) Estampa do nome do artesão em um arquétipo italiano de argila, séc. II d.C. (D) Arquétipo de argila ateniense, séc. I a.C. In: Donald Strong e David Brown (eds.), Roman crafts, pp. 94-95. 110 (A) (B) Figura 43 (A) Molde de argila da parte de baixo de uma lamparina ateniense, I-II d.C. (B) Molde prensado da parte superior de uma lamparina de Éfeso, séc. I a.C. In: Donald Strong e David Brown (eds.), Roman crafts, pp. 97-98. Figura 44 Marcas no molde mostram a maneira correta de se unir as duas partes da lamparina. In: Donald Strong e David Brown (eds.), Roman crafts, p. 98. Figura 45 Marca de forno na base de uma lamparina. In: Donald Strong e David Brown (eds.), Roman crafts, p. 100. 111 Figura 46 Lamparinas descartadas de Éfeso, I-II d.C. In: Donald Strong e David Brown (eds.), Roman crafts, p. 101. Figura 47 À esquerda, lamparina italiana; à direita, cópia cipriota. Ambas da segunda metade do século I d.C. In: Donald Strong e David Brown (eds.), Roman crafts, p. 102. (A) (C) (B) (D) Figura 48 (A) Cunhagem da argila. (B) Centralizando a argila no torno em movimento. (C) Buraco central é feito. (D) O objeto toma seu contorno final. In: Carl Roebuck (ed.), The muses at work, pp. 126-127. 112 Figura 49 Cordão corta o objeto da base do torno. In: Carl Roebuck (ed.), The muses at work, p. 130. Figura 50 Detalhe da curvatura em espiral deixada pelo cordão. In: Donald Strong e David Brown (eds.), Roman crafts, p. 77. Figura 51 Colocação do pé e da alça do vaso. In: Carl Roebuck (ed.), The muses at work, p. 128. 113 (A) (B) Figura 52 (A) Exterior e interior da junção de um pescoço com duas asas a um corpo de garrafa. (B) Garrafas e um frasco de Chipre. Os pescoços finos são feitos separadamente e adicionados ao corpo. In: Donald Strong e David Brown (eds.), Roman crafts, p. 88. Figura 53 Duas visões de um punção de argila com figura feminina, de Arezzo. À direita, a alça para segurar o molde. In: Donald Strong e David Brown (eds.), Roman crafts, p. 78. 114 Figura 54 Visão externa e interna de um molde de argila com relevos prensados. In: Donald Strong e David Brown (eds.), Roman crafts, p. 79. Figura 55 Fragmento de uma cerâmica aretina com a cabeça da figura deformada por má secagem no molde. In: Donald Strong e David Brown (eds.), Roman crafts, p. 80. Figura 56 Potes cerâmicos coloridos e com decoração em barbotina, sécs. I-IV d.C. In: Donald Strong e David Brown (eds.), Roman crafts, lâmina VI. 115 Figura 57 Appliqué de cabeça de leão em pote cerâmico, Gália central, II d.C. In: Donald Strong e David Brown (eds.), Roman crafts, p. 81. Figura 58 Marcas de rolo estampadas na superfície da tigela do leste gaulês. In: Donald Strong e David Brown (eds.), Roman crafts, p. 81. Figura 59 Estampa rolada em uma tigela de Trier, IV d.C. In: Donald Strong e David Brown (eds.), Roman crafts, p. 82. 116 Figura 60 Estampa da figura de um monograma Chi-Rho, Egito. In: Donald Strong e David Brown (eds.), Roman crafts, p. 82. Figura 61 Dolia enterradas, Óstia. In: http://www.leicatime.com/OstiaAnticaDoliumInterrSevSmall.jpg Figura 62 Etapas de fabricação de uma ânfora. In: Donald Strong e David Brown (eds.), Roman crafts, p. 89. 117 (A) (B) Figura 63 Poço de Laurion, Grécia. In: John F. Healy, Miniere e metallurgia nel mondo greco e romano, p. 92. Galeria superior Galeria inferior Figura 64 Galeria situada em Carmarthen, País de Gales. Sua extração minerária começou no século I d.C. In: John F. Healy, Miniere e metallurgia nel mondo greco e romano, pp. 104-105. 118 Figura 65 Parafuso de Arquimedes, séc. I d.C., encontrado em Sotiel Coronada, Portugal. In: John F. Healy, Miniere e metallurgia nel mondo greco e romano, p. 109. Figura 66 Seção do Parafuso de Arquimedes. El Centenillo, Espanha. In: John F. Healy, Miniere e metallurgia nel mondo greco e romano, p. 110. Figura 67 Pormenor do Parafuso de Arquimedes. In: John F. Healy, Miniere e metallurgia nel mondo greco e romano, p. 110. 119 Figura 68 Terracota alexandrina da época ptolomaica. O escravo faz o parafuso girar com os pés; o fato de não estar inclinado é provavelmente devido ao desconhecimento da técnica por parte do artesão. Londres, Museu Britânico. In: John F. Healy, Miniere e metallurgia nel mondo greco e romano, p. 16. (A) (B) Figura 69 Roda hidráulica. (A) Reconstrução da roda da mina de ouro de Dolaucothi, no País de Gales. (B) Planta da roda encontrada em Rio Tinto, Portugal. In: John F. Healy, Miniere e metallurgia nel mondo greco e romano, pp. 112-113. 120 Figura 70 Baixo relevo de Palazuelos. Grupo de mineiros. In: Site da Universidad de Granada. www.ugr.es/~arqueol/docencia/doctorado/ArqyT/Imagenes/Imags2/cArboled/Arboled4.jpg. Acessado em 28/12/2007. (A) (B) Figura 71 (A) Mesa de lavagem, em parte restaurada, de Agrileza, Laurion; (B) Cisterna próxima à mesa de lavagem. In: John F. Healy, Miniere e metallurgia nel mondo greco e romano, pp. 184-185. 121 Figura 72 Aparelhagem de lavagem de Laurion (planta). In: John F. Healy, Miniere e metallurgia nel mondo greco e romano, p. 187. Figura 73 Vulcano forjando a armadura de Aquiles. Afresco, Palazzo Ducale, Mantua. In: http://www.kunstkopie.de/a/romano-giulio/vulcan-forging-the-armour.html. Acessado em 28/12/2007. 122 Figura 74 A forja de Vulcano. Óleo sobre tela, Museu do Prado, Madri. In: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9d/La_fragua_de_Vulcano_1630_Vel%C3%A1zquez.jpg Acessado em 28/12/2007. Figura 75 Fornos sem escoamento da escória. In: Donald Strong e David Brown (eds.), Roman crafts, p.133. Figura 76 Fornos com escoamento da escória. In: Donald Strong e David Brown (eds.), Roman crafts, p.133. 123 (A) (B) Figura 77 (A) Vista da parte de baixo da câmara mais o arco de entrada frontal do forno. (B) Plano das escavações mostrando fornos com evidências de sucessivas reconstruções sinais de escória foram encontrados em frente a muitos deles (II-III d.C.). Sussex, Inglaterra. In: Donald Strong e David Brown (eds.), Roman crafts, p. 135. Figura 78 Florescimento de ferro. Cranbrook, Kent, Inglaterra. In: Donald Strong e David Brown (eds.), Roman crafts, p. 137. Figura 79 Assistente trabalhando no fole atrás do fogo (protegendo-o do calor). In: Donald Strong e David Brown (eds.), Roman crafts, p. 144. 124 Figura 80 Pá de ferro com haste torcida; 70 cm. Newstead, Inglaterra. In: Donald Strong e David Brown (eds.), Roman crafts, p. 144. (A) (B) Figura 81 (A) Estela de Aquileia representando as ferramentas e os artesãos trabalhando no fogão e na bigorna . In: http://www.uni-tuebingen.de/uni/ymu/sqhm/werkzeug/bilder/werka00.jpg (B) Desenho da estela. In: Donald Strong e David Brown (eds.), Roman crafts, p. 144. Figura 82 Vista lateral e do topo de uma bigorna “bicuda”; 32,5 cm. Silchester, Inglaterra. In: Donald Strong e David Brown (eds.), Roman crafts, p. 145. 125 Figura 83 Tipos de alicates. Londres, Inglaterra. In: Donald Strong e David Brown (eds.), Roman crafts, p. 146. (A) (B) Figura 84 (A) Malho; 21 cm. (B) Martelos de mão; 17,5 e 15 cm. Silchester, Inglaterra. In: Donald Strong e David Brown (eds.), Roman crafts, p. 147. Figura 85 Mandril. Silchester; , Inglaterra. In: Donald Strong e David Brown (eds.), Roman crafts, p. 150. 126 Figura 86 Cinzel com aparência de machado; 21cm. Caistor, Inglaterra. In: Donald Strong e David Brown (eds.), Roman crafts, p. 150. Figura 87 Furador; 21cm. Newstead, Inglaterra. In: Donald Strong e David Brown (eds.), Roman crafts, p. 150. Figura 88 Lima; 20 cm. Newstead, Inglaterra. In: Donald Strong e David Brown (eds.), Roman crafts, p. 151. Figura 89 Utensílio para fazer cabeças de cravos. Silchester, Inglaterra. In: Donald Strong e David Brown (eds.), Roman crafts, p. 152. 127 Figura 90 Etapas do processo de cera perdida. Um modelo de cera é preparado e coberto com argila; a cera é derretida e o bronze preenche o vazio; por fim, o manto é quebrado, revelando a peça sólida. In: Donald Strong e David Brown (eds.), Roman crafts, p. 27. Figura 91 Núcleo de argila da estátua de Hórus Imperador. Século II d.C. Egito. In: Donald Strong e David Brown (eds.), Roman crafts, p. 28. 128 Figura 92 Fragmentos de duas camadas de argila sobrepostas, de uma figura nua. Gestingthorpe, Essex, Inglaterra. In: Donald Strong e David Brown (eds.), Roman crafts, p. 28. Figura 93 Estátua de bronze de sacerdotisa. Nemi, Itália. In: Donald Strong e David Brown (eds.), Roman crafts, p. 30. Figura 94 Marcas internas de solda em um braço de estátua. In: Donald Strong e David Brown (eds.), Roman crafts, p. 31. 129 Figura 95 As duas pedras de um molde para fabricação de uma tigela em peltre; 12,5 cm de diâmetro. Leswyn St. Just, Cornualha, Inglaterra. In: Donald Strong e David Brown (eds.), Roman crafts, p. 34 . Figura 96 Torno construído por Alfred Mutz. In: Donald Strong e David Brown (eds.), Roman crafts, p. 34. Figura 97 Sulcos circulares na base de uma caçarola; séculos I-II d.C.; 11 cm de diâmetro. In: Donald Strong e David Brown (eds.), Roman crafts, p. 34. 130 Figura 98 Marcas de compasso nas costas de um prato de peltre; século IV d.C. Tesouro de Appleford, Inglaterra. In: Donald Strong e David Brown (eds.), Roman crafts, p. 35. Figura 99 Fabricação de uma vasilha com molde em duas partes e sem base para o núcleo. In: Donald Strong e David Brown (eds.), Roman crafts, p. 37. Figura 100 Junção entre corpo e pescoço de jarro; 26,25 cm de altura. Lesmahagow, Lanarkshire, Inglaterra. In: Donald Strong e David Brown (eds.), Roman crafts, p. 37. 131 Figura 101 De cima para baixo, esquerda para direita: ahenum; ânfora; caçarola; caccabus; catinus; colum; enócoa; fôrma ou molde; jarra; lanx; pátera; peluis; sartago; simpulum; sítula; urceus; vasilha elíptica. In: Maria Isabel D‟Agostino Fleming, O vasilhame de bronze..., pp. 38-63. 132 Figura 102 Artesão “afundando” a placa de prata na depressão do bloco de madeira. In: Donald Strong e David Brown (eds.), Roman crafts, p. 13. Figura 103 Alisamento do objeto. In: Wikipédia: http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Planishing.svg (A) (B) Figura 104 (A) Artesão alçando as paredes do objeto. (B) Martelando as bordas do objeto em sua forma final. In: Donald Strong e David Brown (eds.), Roman crafts, p. 15. 133 (A) (B) Figura 105 (A) Vista interna de cálice com decoração repoussé. (B) A vista interna após a soldagem do revestimento. In: Donald Strong e David Brown (eds.), Roman crafts, p. 19. Figura 106 Travessa Oceanus com figures em baixo-relevo feitas por entalhamento; século IV d.C.. Mildenhall, Inglaterra. In: Donald Strong e David Brown (eds.), Roman crafts, lâmina colorida I. 134 Figura 107 Tigela estampada com letras do imperador Licínio; 317 d.C. In: Donald Strong e David Brown (eds.), Roman crafts, p. 21. Figura 108 Carimbo de controle de Heráclio (613-630 d.C.) na base de uma tigela. Lampsacus, Grécia. In: Donald Strong e David Brown (eds.), Roman crafts, p. 21. Figura 109 Suástica em nielo pertencente a prato de prata do século I d.C. In: Donald Strong e David Brown (eds.), Roman crafts, p. 20. 135 Figura 110 Relevo de um aurifex brattiarus martelando uma lâmina de ouro; à sua direita, outras chapas empilhadas esperando o martelamento. Museu do Vaticano, Roma. In: Lucia Stefanelli, L’oro dei romani, p. 40. Figura 111 Punção para estampamento. In: Tony Hackens e Rolf Winkes (eds.), Gold jewelry, p. 176. Figura 112 A) Gravação em relevo; B) Entalhamento com cinzel; C) Perfil do traço de gravação; D) Perfil do traço de entalhamento. In: Tony Hackens e Rolf Winkes (eds.), Gold jewelry, p. 177. 136 Figura 113 Tipos de punções. In: Tony Hackens e Rolf Winkes (eds.), Gold jewelry, p. 179. Figura 114 Detalhe da granulação de um brinco romano dos séculos I-II d.C.. Museu da RISD. In: Tony Hackens e Rolf Winkes (eds.), Gold jewelry, p. 179. Figura 115 Detalhes de diferentes filigranas aplicadas em brincos. Museu da RISD. In: Tony Hackens e Rolf Winkes (eds.), Gold jewelry, p. 196. Figura 116 Diferentes tipos de filigrana. In: Tony Hackens e Rolf Winkes (eds.), Gold jewelry, p. 198. 137 Figura 117 Placa de puxar fios da Era Viking. Estocolmo, Suécia. In: ArkeoDok: http://www.arkeodok.com/News1.html Acessado em 17/05/2008. Figura 118 Conjunto de placa de puxar fios, alicate e cabestrante. In: Tony Hackens e Rolf Winkes (eds.), Gold jewelry, p. 202. Figura 119 Manufaturando aros. In: Tony Hackens e Rolf Winkes (eds.), Gold jewelry, p. 205. Figura 120 Corrente simples. In: Tony Hackens e Rolf Winkes (eds.), Gold jewelry, p. 206. 138 Figura 121 Aro-no-aro duplo. In: Tony Hackens e Rolf Winkes (eds.), Gold jewelry, p. 206. Figura 122 Aro-no-aro duplo em forma de oito. In: Tony Hackens e Rolf Winkes (eds.), Gold jewelry, p. 208. Figura 123 Corrente serpente. In: Tony Hackens e Rolf Winkes (eds.), Gold jewelry, p. 207. Figura 124 Colar do século I d.C., Pompéia. Nápoles, Museu Arqueológico Nacional. In: Lucia Stefanelli, L’oro dei romani, p. 107. 139 Figura 125 Detalhe de um brinco helenístico: reparar no fio que prende a gema pelo centro. Museu da RISD. In: Tony Hackens e Rolf Winkes (eds.), Gold jewelry, p. 192. Figura 126 Detalhe de um brinco romano: reparar no engaste que prende o cabochão. Museu da RISD. In: Tony Hackens e Rolf Winkes (eds.), Gold jewelry, p. 192. (A) (B) Figura 127 A) Brincos de ouro em formato esférico com granadas; B) Anel de ouro com adorno em gema; século I d.C., Pompéia. Nápoles, Museu Arqueológico Nacional. In: Lucia Stefanelli, L’oro dei romani, pp. 134 e 136. 140 Figura 128 Figura 131 Figura 129 Figura 132 Figura 130 Figura 133 Moedas. Ashmolean Museum, Oxford. In: Christopher Howgego (ed.), Coinage and identity in the Roman provinces, lâminas. 141 Figura 134 Figura 137 Figura 135 Figura 136 Figura 138 Figura 139 Figura 140 Figura 141 Figura 142 Técnicas de fabricação de discos de metal e moedas. In: Donald Strong e David Brown (eds.), Roman crafts, pp. 65-67. 142 Figura 143 Fricção das partículas de corindo. In: Donald Strong e David Brown (eds.), Roman crafts, p. 70. Figura 144 Conjunto formado por cunho inferior, disco de metal e cunho superior. In: Donald Strong e David Brown (eds.), Roman crafts, p. 71. Figura 145 Denarius de Júlio César martelado a frio. In: Donald Strong e David Brown (eds.), Roman crafts, lâmina colorida 4. Figura 146 Composição padrão do vidro romano. 143 Figura 147 Viscosidade e temperaturas do vidro antigo de soda e cal. In: E. M. Stern, Roman mold-blown glass, p. 34. A B Figura 148 A) Viscosidades de trabalho em vidro; B) Temperaturas de trabalho em vidro de sílica-soda-cal. In: Birgit Schlick-Nolte e E. Marianne Stern, Early glass of the Ancient world, p. 23. 144 Figura 149 In: Mônica Bertelle, Vidro soprado no Império Romano, p. 13. Figura 150 Decoração em lamparina mostrando dois artesãos vidraceiros e forno. Século I d.C., Dalmácia. In: Donald Strong e David Brown (eds.), Roman crafts, p. 115. Figura 151 Forno para produção de vidro; ilustração de Rábano Mauro no século IX d.C. In: http://www.hebrewhistory.info/factpapers/fp005_robles.htm 145 A B C D Figura 152 Pega-se o naco de vidro (A) e o aquece na abertura do forno (B); depois dá-se a forma ao vidro aquecido manipulando a cana (C) ou friccionando o material sobre uma superfície lisa (D). In: E. Marianne Stern, Roman mold-blown glass, p. 36. Figura 153 Enrolando fios de vidro em um núcleo. In: Birgit Schlick-Nolte e E. Marianne Stern, Early glass of the Ancient world, p. 40. Figura 154 Técnica de núcleo. In: Mônica Bertelle, Vidro soprado no Império Romano, p. 25. 146 Figura 155 Técnica de uso de molde para a fabricação de peças sólidas em vidro. In: Birgit Schlick-Nolte e E. Marianne Stern, Early glass of the Ancient world, p. 51. Figura 156 Caniços colocados sobre um núcleo de vidro. In: Birgit Schlick-Nolte e E. Marianne Stern, Early glass of the Ancient world, p. 57. 147 Figura 157 Mosaico feito a partir de sobreposição de camadas de vidro. In: Birgit Schlick-Nolte e E. Marianne Stern, Early glass of the Ancient world, p. 57. Figura 158 Técnica para fazer mosaico espiralado. In: Birgit Schlick-Nolte e E. Marianne Stern, Early glass of the Ancient world, p. 58. Figura 159 Mosaico composto de cilindros. In: Birgit Schlick-Nolte e E. Marianne Stern, Early glass of the Ancient world, p. 60. 148 Figura 160 Etapas de fabricação de vidro soprado com cana de argila. In: Birgit Schlick-Nolte e E. Marianne Stern, Early glass of the Ancient world, pp. 84-85. 149 Figura 161 Vidro soprado em molde. In: E. Marianne Stern, Roman mold-blown glass, p. 46. Figura 162 Problemas do molde. In: Mônica Bertelle, Vidro soprado no Império Romano, p. 67. 150 Figura 163 Caneca do período romano feita com vidro soprado em molde. In: E. Marianne Stern, Roman mold-blown glass, p. 51. Figura 164 Jarro cilíndrico do período romano. In: E. Marianne Stern, Roman mold-blown glass, p. 55. 151 152