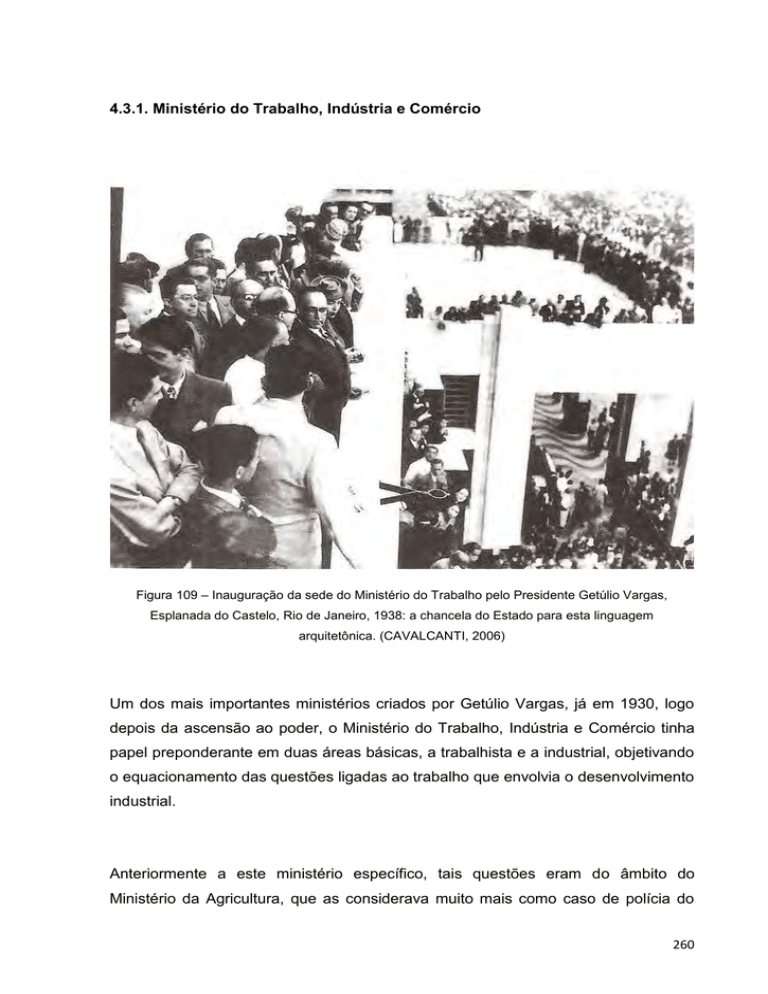

4.3.1. Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio

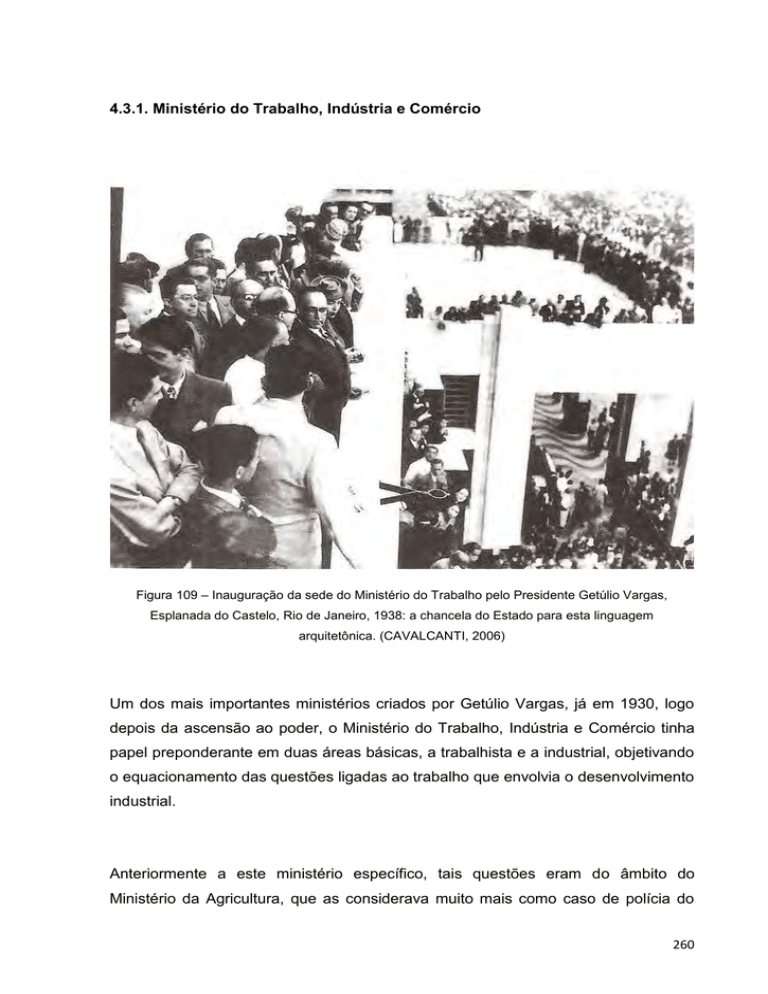

Figura 109 – Inauguração da sede do Ministério do Trabalho pelo Presidente Getúlio Vargas,

Esplanada do Castelo, Rio de Janeiro, 1938: a chancela do Estado para esta linguagem

arquitetônica. (CAVALCANTI, 2006)

Um dos mais importantes ministérios criados por Getúlio Vargas, já em 1930, logo

depois da ascensão ao poder, o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio tinha

papel preponderante em duas áreas básicas, a trabalhista e a industrial, objetivando

o equacionamento das questões ligadas ao trabalho que envolvia o desenvolvimento

industrial.

Anteriormente a este ministério específico, tais questões eram do âmbito do

Ministério da Agricultura, que as considerava muito mais como caso de polícia do

260

que qualquer outra coisa, segundo orientação do próprio presidente da República na

época, Washington Luís.

As funções do novo ministério visavam segundo palavras do próprio Getúlio Vargas,

“[...] cuidar do presente do homem brasileiro” (CAVALCANTI, 2006, p. 85). Para

tanto, precisava-se regulamentar os direitos do trabalhador e incrementar a

industrialização, sem, no entanto esquecer-se do setor cafeeiro84.

O primeiro ministro nomeado para a pasta foi o gaúcho Lindolfo Collor, que instalou

a estrutura administrativa do ministério em edifícios já existentes, o do Conselho

Nacional do Trabalho e da Escola Politécnica.

A formulação das leis trabalhistas se iniciou em sua gestão, como duração da

jornada de trabalho, salário mínimo e normatização para o trabalho de mulheres e

crianças no setor industrial, que posteriormente constituiu-se na CLT (Consolidação

das Leis do Trabalho); e na reestruturação sindical, com a ingerência estatal.

Também foram criadas as caixas de aposentadoria por categoria profissional. A

partir de 1932, já na gestão de Salgado Filho, também gaúcho, regulamentou-se o

horário de trabalho no comércio e instituiu-se a carteira de trabalho, além da

definição da nova estrutura sindical gerenciada pelo Estado (CAVALCANTI, 2006,

p.86).

Com a centralização de todas as diretrizes a serem seguidas pelo setor industrial e

comercial,

além

das

relações

entre

empregados

e

patrões,

aumentando

significativamente as atribuições no âmbito do ministério e o número de funcionários

necessários para supri-las, as edificações destinadas ao ministério mostraram-se

insuficientes. Somando-se a esta questão de caráter funcional a conveniência de se

84

Aliás, grande parte das divisas brasileiras na década de 1930 ainda advinham da cafeicultura. E apesar das

escaramuças iniciais com os cafeicultores paulistas, vide a Revolução de 1932, a relação com estes foi sendo

equacionada gradualmente pelo governo de Getúlio Vargas.

261

imprimir nas edificações do Estado getulista uma identidade própria, justificavam a

necessidade de uma nova sede para o ministério.

Um terreno na Esplanada do Castelo85 foi destinado para este fim em 1933 e no

mesmo ano, a Seção de Engenharia do Conselho Nacional do Trabalho foi

incumbida da execução do projeto para uma edificação, que acomodasse as

diversas funções do ministério. O projeto foi elaborado pelo arquiteto Mário dos

Santos Maia e os engenheiros Carlos de Andrade Ramos e Jayme de Araújo. No

entanto, pelo fato do projeto ter proposto um gabarito superior ao permitido para o

local, não foi aprovado pela Prefeitura, exigindo não só uma adequação à premissa

citada, como uma nova análise de forma ampla.

O projeto só foi retomado em 1935, já na gestão do ministro Agamenon Magalhães,

que se empenhou pessoalmente na aquisição de um terreno maior no mesmo local,

propiciando a completa implantação do programa de necessidades do ministério,

sem ultrapassar o gabarito.

O partido arquitetônico do arquiteto Mário dos Santos Maia foi mantido para o novo

projeto, desenvolvido por uma equipe formada pelo próprio arquiteto, pelo

engenheiro Dulphe Pinheiro Machado (presidente da comissão), pelos engenheiros

Edgar de Mello, Plínio de Catanhede Almeida, Flávio de Carvalho Lemgruber e pelo

arquiteto Affonso Eduardo Reidy (representante da Prefeitura do Distrito Federal).

O estilo de Santos Maia em seus projetos para edifícios comerciais na cidade do Rio

de Janeiro, visto que atuava também fora do ministério, era o que podemos chamar

de um Art Déco simplificado conhecido na época também como “estilo Manhattan”,

devido ao escalonamento das formas compositivas, à valorização das linhas

85

A Esplanada do Castelo surgiu do desmonte do Morro do Castelo, local do início da cidade do Rio de Janeiro,

a partir da década de 1920, dentro de uma política de expansão de áreas urbanizáveis e justificada por um

discurso higienista.

262

verticais pelo espessamento frontal e lateral das mesmas e rompimento com a

noção de coroamento da edificação, muito comum nos arranha-céus novaiorquinos.

Os modernistas, por sua vez, denominavam este estilo de “moderno estilizado”

devido a uma austeridade na utilização de elementos arquitetônicos e uma

simplicidade compositiva, onde a estrutura era reconhecida com facilidade, mas

salientando o distanciamento do “verdadeiro Modernismo” de linha corbusiana

(CAVALCANTI, 2006, p.87).

O Palácio do Trabalho foi inaugurado em 1938, após apenas dois anos de

construção, com cerimônia que contou com a presença de Getúlio Vargas, Valdemar

Falcão (ministro da pasta na época) e de todo o ministério getulista, em meio a uma

grande festa com desfiles de organizações sindicais. O conteúdo do discurso do

ministro Valdemar Falcão para o presidente da República nesta ocasião explicitou as

qualidade desejadas para esta edificação:

[...] a imagem concreta, nas linhas severas de sua construção, de como se

implantou, cresceu e frutificou no Brasil a legislação social [...] na feição

monumental deste edifício, logo se traduz o significado eloqüente que brota

desse conjunto arquitetônico, harmonioso e sóbrio: a vitória de todos

quantos se empenharam em seu esforço patriótico no admirável

aparelhamento de leis trabalhistas, que são a melhor couraça a presumir o

Brasil contra os delírios extremistas de todos os matizes. (FALCÃO apud

CAVALCANTI, 2006, p.88).

O edifício apresenta planta em forma de H formada por 03 prismas de mesmo

gabarito, com embasamento comum e escalonamento vertical no principal. Os

prismas são rompidos na sua horizontalidade por elementos verticais ressaltados do

alinhamento da fachada. No entanto, mesmo com a presença destacada destes

elementos verticais na composição, ainda predomina o caráter horizontal da

edificação, devido à proeminência da massa construída neste sentido, reforçada

pelo embasamento, atribuindo a este, no tocante à sua percepção, um caráter de

alta pregnância.

263

O edifício transmite, de forma geral, impressão de austeridade, construída pela

simplicidade das formas utilizadas e da composição; pelo acabamento único e

monocromático (argamassa com pintura) e pela ausência de decoração.

O

revestimento das paredes do pavimento térreo com granito preto e a escala

empregada neste, imprimem à edificação certa monumentalidade, ainda que

ofuscada pelo predomínio da horizontalidade na composição, que por sua vez lhe

atribui características como solidez e estabilidade.

A relação entre as plantas do edifício deste ministério e sua forma é extremamente

intima, fazendo com que possamos afirmar que a segunda é uma conseqüência

imediata da primeira, ou seja, que a forma segue o equacionamento do programa de

necessidades com a adoção da solução construtiva mais adequada.

Assim sendo, se ao final o edifício não apresentava todas as características usuais

do arquiteto, aproximando-se sob alguns aspectos das realizações arquitetônicas da

Itália fascista, independentemente de juízo de valor, esta mescla de Art Déco com

Tardo-classicismo, por possuir as qualidades acima citadas, e por estas fazerem

parte do ideário político exposto pelo Estado Getulista e, conseqüentemente,

constituírem o imagético desejado por este, fizeram com que esta edificação se

constituísse em um modelo para outras edificações do Estado.

264

Figura 110 – Os Edifícios da sede do Ministério do Trabalho (esquerda) e da Educação (direita),

1939: imagem das modernidades vigentes. (CAVALCANTI, 2006)

265

Figura 111 – O edifício do Ministério do Trabalho em construção, 1937: verticalidade e horizontalidade

contrapostas, com o predomínio da segunda, atribuindo a edificação qualidades como estabilidade e

solidez. (CAVALCANTI, 2006)

Figura 112 – Manifestação popular festeja a inauguração do “Palácio do Trabalhador”, 1938.

(CAVALCANTI, 2006)

266

4.3.2. Ministério da Educação e Saúde Pública

Figura 113 – Inauguração da sede do Ministério da Educação, Esplanada do Castelo, Rio de Janeiro,

1943: O presidente Getúlio Vargas e o ministro Gustavo Capanema referenciam uma das visões da

modernidade. (CAVALCANTI, 2006)

Outro ministério criado por Getúlio Vargas em dezembro de 1930 e que teve uma

importância basilar no processo de construção da imagem de um novo país, por este

novo Estado, foi o da Educação e Saúde Pública. Junto com o ministério do

Trabalho, ficou incumbido de formar o novo homem brasileiro, integrado à sociedade

produtiva através do trabalho, que para o Estado Novo era a matriz do conceito de

cidadania, em suas mais perfeitas condições de corpo e mente e cônscio de seus

deveres para com a nação.

Em longa exposição de motivos a Getúlio Vargas, em 1935, Capanema

cunhava a marca de sua administração: o „Ministério do Homem‟. Aquele

destinado a „preparar, compor e afeiçoar o homem do Brasil‟. A „valorização‟

do homem brasileiro era, no entender do ministro, um projeto cultural, „pois

267

cultura significa a nítida e impressiva presença do Homem‟ diante da

natureza e das „forças circundantes‟, impondo a elas sua vontade. Como

instrumento do advento deste homem, destinado, sobretudo a „viver pela

nação, nela integrado de corpo e alma‟, o Ministério da Educação e Saúde

Pública deveria inclusive chamar-se „Ministério da Cultura nacional‟

(CAPANEMA apud LISSOVSKY & MORAES DE SÁ, 1996, p. xi).

Era fundamental para a afirmação da noção de nação que seus cidadãos

conhecessem o seu país, sua história, cultura, tradições e que a unidade nacional

prevalecesse sobre os regionalismos. Uma das teorias mais difundidas na época

para explicar o atraso do Brasil em relação a outros países, como por exemplo, os

Estados Unidos da América do Norte, era a da miscigenação racial brasileira e sua

conseqüente falta de unidade como fatores determinantes para tal.

Para tanto, o novo ministério iniciou esta hercúlea tarefa pela reestruturação de toda

a educação no Brasil, desde as chamadas “primeiras letras” até o ensino

universitário, incluindo também os cursos de abordagem exclusivamente técnica. As

mudanças promoveram uma nova estruturação de todos os níveis, estabelecendo

novas diretrizes, conteúdos e abrangências. Concomitantemente à educação e

também por intermédio desta, era incutido o conceito de nação e nacionalidade,

através da utilização tanto de suportes tradicionais, como a música e a literatura,

como modernos, o cinema e o rádio, pelo Departamento de Propaganda do

ministério. Noções básicas de higiene pessoal e da habitação, culto ao corpo sadio e

o incentivo a práticas esportivas faziam parte da outra, mas não menos importante

linha educacional (CAVANCANTI, 2006, pp. 33-4).

Mediante tal número de incumbências tornou-se premente a construção de uma

edificação que pudesse propiciar não só o bom desempenho destas atividades, mas

que também externasse a imagem modernizadora destas ações e do próprio

Ministério da Educação e Saúde.

268

O Ministério da Educação e Saúde só teve definido seu caráter de atuação, seu

perfil perante o contexto, a partir de 1934, com o início da gestão do mineiro Gustavo

Capanema, que imprimiu este caráter por toda a Era Vargas. Da fundação do

ministério até então, já haviam passado pela pasta, em ordem cronológica:

Francisco Campos, Belisário Pena e Washington Pires, que não haviam tido tempo

para tal intento por terem sido transferidos para outros setores na reestruturação

política dos quadros funcionais do novo Estado.

No início de 1935, a prefeitura do Distrito Federal doou ao ministério um terreno na

Esplanada do Castelo, que ocupava a quadra formada pelas ruas Graça Aranha,

Araújo Porto Alegre, da Imprensa e Pedro Lessa, ao lado do futuro edifício do

Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Em abril do mesmo ano promoveu-se

um concurso de anteprojetos arquitetônicos para a sede do ministério. Tanto o edital

para o concurso como o julgamento deste ficou a cargo de uma comissão formada

pelo engenheiro Eduardo Souza Aguiar (superintendente do Setor de Obras e

Transportes do MES), arquiteto Salvador Duque Estrada Batalha (representante do

Instituto Central de Arquitetos), arquiteto Adolfo Morales de Los Rios Filho

(representando a Escola Nacional de Belas Artes), engenheiro Natal Palladini

(representante da Escola Politécnica da Universidade Técnica Federal) e o ministro

Gustavo Capanema (presidente da comissão).

Em 1º de outubro de 1935 foi divulgado o resultado do concurso atribuindo a

primeira colocação ao arquiteto Archimedes Memória, seguido pelos arquitetos

Rafael Galvão e Mário Fertin e Gérson Pompeu Pinheiro, segundos e terceiro

colocados respectivamente. No entanto, o ministro Gustavo Capanema, apesar de

ter pagado os prêmios correspondentes, decidiu não construir o projeto ganhador

devido à sua estética, uma mistura de neoclássico com elementos decorativos de

uma civilização marajoara, que teria existido no norte do Brasil na antiguidade.

269

O ministro considerava esta imagem incoerente com a que ele desejava para a sua

pasta, responsável pela construção do “novo homem brasileiro”, do Brasil enquanto

uma nação do futuro.

Com indicação do Clube de Engenharia, do Sindicato Nacional de Engenheiros e do

Instituto Central de Arquitetos, o ministro Gustavo Capanema contratou o arquiteto

Lucio Costa para a elaboração de um novo projeto que atendesse às premissas

funcionais e estéticas do ministério. Este, por sua vez, convidou outros arquitetos

que haviam participado do concurso com propostas modernas e tinham relações de

proximidade, como Carlos Leão e Oscar Niemeyer de seu escritório, Jorge Machado

Moreira, Ernani Vasconcelos e Affonso Eduardo Reidy; para participarem da equipe

de execução do referido novo projeto. Além de pertencerem ao mesmo estrato

social, com similaridades de formação cultural, tinham como principal ponto de

aglutinação a ENBA, onde todos haviam se formado - Lucio foi seu diretor em 19301 e Moreira presidente do Diretório Acadêmico e líder do movimento estudantil em

apoio às mudanças propostas justamente por Lucio.

Em maio de 1936, o anteprojeto para o edifício do ministério estava concluído, mas

Lucio considerava de suma importância que o trabalho obtivesse um respaldo

significativo, no tocante ao seu caráter de modernidade, do principal idealizador

destas premissas, o franco-suíço Le Corbusier. Estava também no escopo para esta

provável futura colaboração, o projeto para a cidade universitária, que exerceu um

fascínio no arquiteto suíço, maior que o edifício do ministério.

Aliás, no tocante à cidade universitária da recém criada Universidade do Brasil, as

preferências do Estado Getulista recaíram sobre a colaboração do arquiteto italiano

Marcello Piacentini, idealizador do Tardo-classicismo. A proposta de Marcello

Piacentini para a cidade universitária brasileira era muito semelhante à cidade

universitária de Roma, construída justamente durante a gestão de Mussolini.

270

Le Corbusier chegou ao Rio de Janeiro em 12 de junho de 1936, permanecendo por

quatro semanas, quando proferiu seis palestras sobre arquitetura e urbanismo

moderno e trabalhou com a equipe brasileira no projeto do edifício do ministério e

nos primeiros estudos para a cidade universitária. Quanto ao ministério, criticou a

forma em U e a simetria do projeto dos brasileiros, elaborando o croquis de um

monobloco em lâmina sobre pilotis, implantado no eixo leste-oeste, bem como

recomendou a utilização de outro terreno à beira da baía da Guanabara, que

possibilitaria a visão do edifício para quem chegasse de navio ao Rio de Janeiro.

Na impossibilidade da utilização de outro terreno que não o da Esplanada do

Castelo, Le Corbusier elaborou outro croquis para o terreno oficial, mantendo o

partido anterior. No entanto, esta proposta apresentava duas falhas básicas no

tocante aos anseios externados pelo ministro Gustavo Capanema para o edifício:

que este nunca perdesse sua imponência no tecido urbano carioca, mesmo entre as

previsíveis transformações com o crescimento da cidade do Rio de Janeiro, e que de

seu gabinete sempre se pudesse vislumbrar o mais conhecido cartão postal

brasileiro, a baía da Guanabara. A proposta implantava o edifício em um dos

alinhamentos, fazendo com que a massa edificada fosse gradativamente

incorporada pelo tecido urbano, ressaltando a praça resultante e não o edifício,

mantinha o monobloco de oito pavimentos sobre pilotis, inviabilizando a

possibilidade da visualização perene da paisagem.

A configuração final do edifício foi da equipe brasileira, que implantou uma lamina

com dezessete pavimentos, mais terraço jardim, sobre pilotis de aproximadamente

dez metros, implantado no centro do terreno, acrescido de outro terraço jardim

intermediário e anfiteatro anexo, atendendo à solicitação do ministro, pois o edifício

se destaca no cenário urbano até os dias atuais, rodeado e permeado por jardins e

passeios utilizados pela população em geral.

O edifício é composto por duas laminas prismáticas, uma vertical e outra horizontal,

que se cruzam de forma sobreposta com predominância da verticalidade, mas

271

imprimindo também na composição uma dinâmica longitudinal, ressaltada pela

implantação central no lote e pela ausência de outras edificações próximas.

A priorização do uso de formas prismáticas na composição arquitetônica, com

exceção do terraço-jardim, bem como da ortogonalidade, evidenciada pela grade de

concreto e brises da fachada norte e pela caixilharia da sul, transmite uma imagem

de seriação, que pode levar à impressão da presença de um alto grau de préfabricação na construção do mesmo e, por conseguinte, em um predomínio da

racionalidade na formulação do partido arquitetônico. Assim sendo, a percepção

final estaria de acordo com as premissas da arquitetura moderna e pela visão dos

arquitetos adeptos deste estilo; seria um reflexo da modernidade vigente, e portanto,

adequado à explicitação da principal bandeira do ministério, que era a formação do

“novo homem brasileiro”.

Outro aspecto semântico relevante diz respeito à leveza que o edifício aparenta.

Mesmo com o gabarito significativo (em comparação com outras edificações

existentes na época de sua construção e com os edifícios dos outros ministérios

getulistas, o do Trabalho e o da Fazenda) a opção pelo envidraçamento da fachada

sul imprimiu ao edifício do Ministério da Educação e Saúde Pública um aspecto de

leveza, em contraponto com a predominância de massas das edificações

circunvizinhas.

Tal

aspecto

foi

reforçado

pela

utilização

de

pilotis

com

aproximadamente dez metros de altura no pavimento térreo. A leveza e a

transparência faziam também parte do ideário modernista corbusiano, como

elementos de uma ética construtiva e funcional, que buscava a chamada “verdade

dos materiais e das funções”. Não há ligação desta interpretação com anseios

ministeriais específicos, residindo esta novamente no quesito modernidade da

edificação.

O caráter nacionalista almejado pelo Estado Getulista na construção de sua imagem

foi impresso à edificação, através de murais em azulejos azuis e brancos de Portinari

em algumas faces do pavimento térreo, relacionados a poemas de Manuel Bandeira,

272

bem como um grande afresco sobre os principais ciclos econômicos brasileiros na

sala de reuniões anexa ao gabinete do ministro Gustavo Capanema. Os escultores

Celso Antonio, Bruno Giorgi e Jacques Lipchitz participam desta temática com obras

relacionadas à representação de uma “raça brasileira”.

Quanto à monumentalidade desejada por princípio para edifícios públicos e

enfatizada ainda mais em regimes totalitários, como foi o caso do Estado Novo, os

arquitetos brasileiros procuraram atender este aspecto não só por esta ótica, mas

também como uma tentativa de demarcar e ressaltar certa brasilidade moderna,

sinal dos novos tempos. A implantação no centro do terreno somada ao gabarito de

17 pavimentos da edificação, com uma praça ao seu redor, destacando-o no tecido

urbano e a opção de Oscar Niemeyer pela duplicação da altura dos pilotis propostos

por Le Corbusier, atribuem ao edifício uma imponência que o reveste com o caráter

da monumentalidade. No entanto, não é a monumentalidade da onipresença, da

formalidade, da perenidade e solidez do Estado, mas da bandeira hasteada que

representa a modernidade desejada, antes de qualquer outro significado.

Já a utilização de materiais nobres, como mármore e granito nos interiores e nas

fachadas leste e oeste, preconizavam a busca pela integração entre o moderno e o

tradicional em edifícios para esta finalidade como afirma Lucio Costa: “A boa

qualidade do material de acabamento, além de satisfazer às conveniências de uma

aparência digna, resulta afinal, com o tempo, em economia, porquanto sendo ele

melhor, maior será a sua duração” (CAVALCANTI, 2006, p.57).

Os espaços resultantes da implantação são utilizados pela população como acesso

para as ruas que delimitam o terreno e como local de convivência e eventos. A

planta livre não só possibilitou o estabelecimento do programa de necessidades do

ministério, como também a previsão de futuras modificações. E por fim, a forma

lamelar da edificação implantada no sentido leste-oeste facilitou a ventilação

cruzada, diminuindo, mas não eliminando, o uso da climatização artificial.

273

Figura 114 – A fachada norte do Ministério, 1943: modernidade e tecnologia através da exploração do

concreto armado e elementos de proteção ao sol. (CAVALCANTI, 2006)

Figura 115 – A sede do Ministério da Educação na sua integridade, 1943: exposição do ideário

moderno corbusiano: terraço-jardim, brises e pilotis. (CAVALCANTI, 2006)

274

Figura 116 – Revestimento pétreo da colunata do térreo do edifico do Ministério, Rio de Janeiro,

1942: monumentalidade atribuída pela escala e pelo revestimento nobre. (CAVALCANTI, 2006)

Figura 117 – A fachada sul da edificação do Ministério, Rio de Janeiro, 1943: modernidade através da

utilização da “Curtain glass”. (CAVALCANTI, 2006),

275

Figura 118 - A “Planta Livre” dos interiores da edificação, Rio de Janeiro, 1943: “ A flexibilidade e a

eficiência moderna”. (CAVALCANTI, 2006)

276

4.3.3. Ministério da Fazenda

Figura 119 – As edificações dos três principais Ministérios Getulistas, o da Fazenda (a direita), o do

Trabalho (a esquerda) e o da Educação, atrás deste, Rio de Janeiro, 1944: as possibilidades de

imagem do Estado Getulista. (CAVALCANTI, 2006).

Dentro do processo de remodelação da cidade do Rio de Janeiro foi incluída a

construção de uma edificação que concentrasse todos os órgãos ligados ao

Ministério da Fazenda e o Tribunal de Contas.

Para tanto, em 1934, foi demolido o edifício da Academia Imperial de Belas Artes, na

esquina da Avenida Passos com a Travessa de Belas Artes, para que a nova sede

deste ministério ficasse na região central. Em 1936 foi aberto concurso público para

a escolha do projeto da edificação para este propósito, cujo edital e julgamento foi

executado por uma comissão formada pelo diretor-geral da Fazenda Nacional, José

Belens de Almeida (presidente da comissão), pelo diretor-administrativo da Fazenda

Nacional, Hilton Jésus Gadret (secretário da comissão) e os engenheiros-arquitetos

Paulo Fragoso, Albino dos Santos Frouff, Aristides de F. Figueiredo e Magno de

Carvalho (representante do Instituto Central dos Arquitetos).

277

Os profissionais da área da construção civil presentes nesta comissão espelhavam a

diversidade estética do cenário arquitetônico de então, pois Paulo Fragoso era

partidário do Modernismo, Aristides de F. Figueiredo era Acadêmico e professor da

Escola Nacional de Belas Artes e Magno de Carvalho era adepto do Neocolonial.

O vencedor do concurso, divulgado em dezembro de 1936, após uma série de

defesas e contestações frente aos partidos apresentados, por parte dos

componentes da comissão, expondo a segmentação citada acima, apesar das

taxativas declarações de imparcialidade destes, foi o projeto dos arquitetos Wladimir

Alves de Souza e Enéas Silva, de estética modernista de linha corbusiana,

evidenciada pela presença de “brises soleil” dispostos na fachada norte, mas com

uma composição tradicional e simétrica. Entretanto, o Ministro da Fazenda, Artur da

Souza Costa, não concordou com a escolha da comissão julgadora, no tocante à

estética da edificação proposta, pois, segundo sua visão, a modernidade e a

simplicidade apresentadas não eram compatíveis com o caráter de estabilidade,

segurança e monumentalidade, almejado para sua pasta.

Com o advento do Estado Novo e uma conseqüente maior autonomia do poder

executivo, descortinou-se a possibilidade da escolha direta pelo ministro de um

terreno com dimensões mais favoráveis à acomodação do programa de

necessidades do ministério. E assim como era na implantação das sedes do

Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio e na da Educação e Saúde Pública, foi

escolhida uma área na Esplanada do Castelo, ao lado dos outros ministérios,

criando um pólo administrativo do Estado Novo.

O ministro aproveitou as circunstâncias para descartar o projeto modernista, pagou o

prêmio aos autores, mas nomeou uma comissão interna ao ministério para a

viabilização da construção da nova sede, de acordo com a sua visão de como esta

deveria ser e expressar. Assim sendo, em setembro de 1938, formou-se um grupo

técnico, composto por arquitetos e engenheiros, para a realização de tal tarefa,

278

liderado pelo engenheiro Ary Fontoura de Azambuja, sendo delegada a incumbência

do projeto ao arquiteto Luiz Eduardo Frias de Moura.

A participação do ministro durante o processo de elaboração do projeto foi tamanha,

que a escolha do estilo Tardo- classicista ou neoclássico simplificado, bem como do

pórtico no térreo, em mármore branco, na ordem dórica, foram escolhas estritamente

pessoais deste.

O edifício ocupa integralmente o terreno, pois mesmo que houvesse inicialmente

uma ociosidade dos espaços construídos, segundo previsões do próprio ministério, o

crescimento das atribuições da pasta era apenas uma questão de tempo, devido à

sua importância na construção do novo Estado e do novo país.

A edificação é composta por dois blocos prismáticos de cada lado, dispostos

verticalmente e unidos por um volume central também prismático, todos com 14

pavimentos, com uma divisão evidentemente clássica: a base, com o já citado

pórtico dórico; o corpo, com rígida regularidade na disposição das janelas e o

coroamento, com o seu par de cornijas.

As métopas do entablamento dórico fazem uma alusão às principais atividades

econômicas do país e encerram o enquadramento da fachada principal com uma

escadaria. No entanto, as relações de proporcionalidade, tanto matemática como

geometricamente, entre as partes da edificação, não seguem as da ordem dórica, o

que fica ainda mais evidente pela escala equivocada dos postes de iluminação e

piras de bronze, logo à entrada do edifício.

O edifício é tão imponente como o ministro. É tão econômico como sua

administração, útil, eficiente e barato. Está representando magnificamente a

mentalidade do Sr. Artur da Souza Costa, assim como o da Educação

279

projeta

o

espírito

do

Sr.

Gustavo

Capanema

(MACIEL

FILHO

apud CAVALCANTI, 2006, p.17).

Ao inaugurar este sólido e imponente edifício, sede condigna do Ministério

da Fazenda, obra em que a capacidade construtiva, a clara inteligência e o

gosto da ordem do ministro Souza Costa maia uma vez se revelaram, quero

congratular-me convosco, porque assim podeis verificar através desses

argumentos irrespondíveis em cimento e ferro, como a administração

progride e quanto se interessa pelos programas de organização técnica dos

serviços, da eficiência e bem-estar do funcionalismo (VARGAS apud

CAVALCANTI, 2006, p. 83)

86

As citações apresentadas acima expressam com clareza os anseios do ministro

Souza Costa, no tocante aos objetivos a serem cumpridos pela nova edificação do

Ministério da Fazenda.

O gabarito relativamente baixo, levando-se em conta as dimensões do terreno e a

ocupação total do mesmo pela edificação, fez com que a dimensão horizontal

prevalecesse sobre a vertical, ressaltando o caráter de solidez e estabilidade da

edificação. Qualidades estas indispensáveis ao ministério que é o responsável pelas

finanças do país.

Por outro lado, a presença de um pórtico dórico na fachada principal da edificação,

em conjunto com uma imponente escadaria, imprimem um classicismo à edificação,

pertinente à ortodoxia e à perenidade esperadas para as medidas estabilizadoras do

Ministério da Fazenda e o monumentalismo próprio aos edifícios governamentais.

86

Discurso de Getúlio Vargas na cerimônia de inauguração do edifício do Ministério da Fazenda, em 10 de

novembro de 1943.

280

As cornijas do coroamento da edificação completam o conjunto de elementos

clássicos responsáveis pela construção da imagem de tradicionalismo e austeridade,

também bem vindas a nova sede do Ministério da Fazenda.

A planta livre e a fachada independente propiciados pela adoção do concreto

armado na estrutura, propiciaram uma otimização do espaço interno para o

equacionamento do programa de necessidades do ministério, e no térreo, na área

de atendimento, o grande salão e os guichês de atendimento dispostos no perímetro

do mesmo, assemelhando-se a uma estação ferroviária, colaboraram para a

transmissão da imagem de eficiência e pontualidade.

281

Figura 120 – Saguão de atendimento no térreo do edifício do Ministério da Fazenda: imagem ligada

às conceitos de funcionalidade e eficiência, almejada por esta administração. (CAVALCANTI, 2006)

282

Figura 121- Os corpos da edificação do Ministério da Fazenda, com o seu proeminente classicismo:

monumentalidade e tradição evidenciados. (CAVALCANTI, 2006)

283

Figura 122 – Acesso principal ao edifício do Ministério da Fazenda: a escadaria somada a colunata

dórica, reforça os aspectos de monumentalidade, solidez e estabilidade, almejados pelo Estado

Getulista para uma edificação com sua estrutura. (CAVALCANTI, 2006)

284

Figura 123 – Colunata dórica na entrada do edifício: monumentalidade, tradição e perenidade

atribuídas a edificação, pela escala, pela linguagem clássica e pelo revestimento pétreo,

respectivamente. (CAVALCANTI, 2006)

285

Figura 124 – Nesta vista noturna da entrada do edifício a iluminação colabora para acrescentar a

imagem de grandiosidade desejada para a sede do Ministério da Fazenda. (CAVALCANTI, 2006)

286

CONCLUSÃO

Apesar do tempo relativamente curto de duração da onda totalitária que varreu a

Europa entre as décadas de 1920 e 1940, em se tratando de escala mundial, as

marcas deixadas foram indeléveis e mostraram-nos nossos mais impensáveis

limites.

Se o liberalismo, tanto na economia, quanto na política, precisou de praticamente um

século para ser implantado, transformando radicalmente todas as estruturas vigentes

e sinalizando para prováveis novos tempos quiçá mais democráticos quanto à

prosperidade e justiça, bastaram vinte anos, aproximadamente, para ser apontado

como o responsável por todos os males, que se não despontaram no século XX,

tornaram-se evidentes neste início de novo século.

Tanto a esquerda como a direita mundial atribuíram às democracias liberais a

incompetência no equacionamento das questões diplomáticas que embasaram os

argumentos para a deflagração da Primeira Guerra Mundial. Incompetência esta que

teria o seu cerne, numa fragmentação do poder ocasionada pelo próprio sistema

político e acentuada quando da necessidade de alianças “com Deus e o Diabo” para

se manter no governo. Aliás, se havia algo que na época ambas as tendências, tão

dispares, tinham em comum, era a concordância da ingovernabilidade pela via liberal

e a preferência pela opção totalitária.

Quanto ao liberalismo econômico, recaíram sobre este, tanto as críticas da direita

relacionadas ao surgimento do comunismo, como as da esquerda, no tocante às

injustiças provenientes das grandes disparidades sociais, que teriam sido

ocasionadas justamente pela principal característica deste sistema econômico, a

liberdade total na condução da economia.

287

De forma geral, podemos concluir que os extremos surgiram não apenas por falhas

de caráter estrutural do liberalismo, tanto na política como na economia, mas

também por questões de ordem circunstancial, propiciando praticamente a mesma

base contestatória para fascistas e para comunistas.

Enquanto o conservadorismo, o liberalismo e o comunismo eram sistemas políticoeconômicos já existentes no século XIX, o fascismo foi uma invenção das primeiras

décadas do século XX, e passou a ser visto por alguns, inicialmente, como uma

“terceira via” para a solução dos problemas vigentes, o apanágio para os males

daquele início de século.

Criado na Itália, por Benito Mussolini, um ex-socialista, o fascismo foi construído

capitalizando para si as insatisfações reais e latentes dos italianos com a situação do

país após a Primeira Guerra Mundial. Foi sendo incorporado por segmentos políticos

notadamente à direita em outros países europeus, de forma parcial e circunstancial

em alguns e na sua integralidade, em outros, constituindo-se em força política

latente nestes locais, uma possibilidade que mesmo sendo nova, propunha certezas

perante as incertezas vigentes.

A crise mundial precipitada pela insolvência da Bolsa de Valores de Nova York, a

partir de 1929, abasteceu com o que faltava, as argumentações de cunho totalitário,

ratificando uma situação preconizada pelos outrora catastrofistas de plantão, no que

dizia respeito ao liberalismo, favorecendo a polarização extremada e os inevitáveis

confrontos, inviabilizando posições moderadas e conciliadoras.

Se a Itália o criou, a Alemanha nazista, mesmo com a inclusão de conceitos

ausentes do original, atribuiu ao fascismo a sua condição de maioridade e de

modelo passível de ser implantado em uma escala ampla, pautada em seu próprio

exemplo de superação de dificuldades, que haviam se demonstrado intransponíveis

pela sua situação econômica de pós-guerra, relacionada pela maioria dos alemães,

288

com as condições impostas pelo Tratado de Versalhes e pela conivente República

de Weimar.

Estes estados totalitários e fascistas tinham como premissa para sua consolidação,

a relevância da construção de uma imagem impregnada por valores considerados

basilares, como onipresença, monumentalidade, solidez, estabilidade, perenidade,

tradição e conseqüentemente, nacionalismo. O “parecer” extrapolava a condição do

“ser”, com os óbvios limites inerentes a este processo, apenas de conhecimento

interno e com o balizamento final exclusivamente a cargo de seu líder.

Todos os instrumentos e suportes comunicacionais disponíveis naquele momento

foram utilizados e explorados em seu máximo potencial, tanto os mais tradicionais;

como jornais, panfletos, livros e discursos; como os mais recentes, como o cinema e

o rádio. E foi também neste contexto e com este propósito, que a arquitetura teve um

papel bastante significativo, tanto no caso italiano como no alemão.

Se o papel de coadjuvante atribuído à Itália durante e após a primeira Guerra

Mundial, por seus aliados na vitória da guerra, somado à crise econômica mundial,

forneceram os argumentos para o discurso salvacionista e nacionalista de Mussolini

e a oportunidade para a tomada do poder pelo mesmo, o antigo Império Romano foi

a escolha natural deste, para fornecer os elementos cenográficos para a construção

da imagem desejada para o Estado fascista. Nada como uma boa dose de passado

glorioso perante um presente desesperançoso e com uma baixa autoestima, para o

despertar do nacionalismo como condição primordial para um futuro condizente com

a imagem de uma pretensa grande nação.

Na Alemanha, o caráter de indignação perante a situação vigente, que foi a força

motriz do processo de convencimento das massas e de outras estruturas sociais e

econômicas, de forma geral, não foi pautado por um sentimento de menosprezo e

injustiça que teria sido cometido por aliados, como no caso italiano, mas sim de

289

provável traição e conivência por seus pares. Tal qual na Itália, (com o atenuante de

não ter sido um coadjuvante no conflito mundial, mas um de seus protagonistas, que

chegou até a vislumbrar a possibilidade de vitória em um determinado momento), a

crise econômica mundial e os sentimentos acima expostos amalgamaram não só os

discursos de Hitler como propiciaram sua ascensão.

A factibilidade do III Reich, segundo os nazistas, residiria justamente na eliminação

de todas as variantes associadas ao fracasso do passado: o descomprometimento

da classe política com a noção básica de nação e uma maior preocupação desta

com privilégios pessoais, o que teria levado a um precipitado armistício e a

concordância com as imposições do “vergonhoso” e “escorchante” Tratado de

Versalhes; uma economia debilitada em nome do cumprimento do pagamento das

indenizações “injustas” impostas por Versalhes e pelo controle da economia por

instituições pertencentes ao “capitalismo internacional judaico”. Assim sendo, em

suma, o cenário idealizado para a construção da imagem do Estado nazista situouse no momento da formação do Reich alemão, sem as ditas “mazelas” da

modernidade.

No tocante à escolha do referencial arquitetônico para a construção de sua imagem,

esta recaiu sobre a decisão do seu líder a respeito do que era o certo. A utilização

da linguagem clássica na construção das edificações nazistas foi escolha de Adolf

Hitler, que por sua vez cercou-se de arquitetos que cooptaram com esta escolha, e

apesar dos italianos estarem muito mais próximos desta linguagem, foram os

alemães muito mais explícitos na sua utilização. Neste aspecto podemos concluir

que o Tardo-classicismo italiano, principalmente do arquiteto Marcello Piacentini, foi

muito mais a conseqüência de uma leitura moderna da arquitetura clássica, do que

um rebatimento simplificado desta, como foi a arquitetura do alemão Albert Speer.

No entanto, concluímos que ambas as arquiteturas atingiram os objetivos de

externar a monumentalidade, onipresença, solidez, estabilidade, perenidade,

tradição e nacionalismo, dos estados instituídos que representavam. Sob este

290

aspecto foi evidente a incapacidade da Arquitetura Moderna, produzida na época,

atender ao ideário desejado, fosse pelas suas características estéticas ou pelas

ideológicas. Caso á parte, neste aspecto, consideramos a obra do arquiteto italiano

Giuseppe Terragni, ímpar, que conseguiu aglutinar as qualidades imagéticas

desejadas pelo fascismo, com um nível de abstração próprio do Modernismo, a citar

a Casa do Fascio, na cidade de Como, na Itália, de 1932-6.

O estilo Tardo-classicista dos edifícios da Itália fascista e da Alemanha nazista

conseguiram expressar a força e a onipresença do Estado totalitário no cotidiano de

seus cidadãos através da utilização da escala monumental nestas edificações,

qualidade implícita à linguagem clássica, tanto na sua vertente grega, quanto na

romana, acentuada pela dimensão das colunas e pelo nível mais elevado destas em

relação ao passeio público onde estão situadas, através de uma indissociável

escadaria e pelo isolamento da edificação, favorecendo sua visualização e impacto

visual.

Quanto ao aspecto de solidez desejado por estes estados em clara oposição à dita

fragilidade das instituições que os haviam precedido, esta foi alcançada pela própria

existência do embasamento resultante do nível mais elevado da edificação, como já

mencionado, pelo diâmetro das colunas e pela rusticação utilizada neste, seja pela

cantaria ou pela argamassa frisada.

A estabilidade econômica, social e política necessária para o desenvolvimento de

qualquer nação foi condicionada, exclusivamente, tanto por fascistas como por

nazistas, à existência de um “Estado total” a garanti-la. O conceito de ordem

arquitetônica da linguagem clássica, como um sistema projetual e construtivo

baseado em relações de proporcionalidades matemáticas e geométricas, entre as

partes de uma edificação, mesmo sendo seguido apenas parcialmente pelos

arquitetos tardo-classicistas italianos e alemães, já conseguia aferir o conteúdo

signico necessário para transmitir o conceito de estabilidade.

291

A perenidade desejada por estes ditadores para os seus Estados totalitários era

transmitida pela priorização na utilização de mármores e granitos nos revestimentos

internos e externos das edificações estatais ou ligadas à ideologia do Estado. A

materialização dos conceitos de tradição e nacionalismo para ambos os ditadores,

como já mencionado anteriormente, era implícito na utilização da linguagem clássica

em suas edificações.

Reportando-nos ao caso brasileiro deparamo-nos com uma série de incongruências

e ambigüidades, levando-se em consideração a reprodução do modelo fascista,

desde a política preconizada e praticada pela ditadura getulista até a participação da

arquitetura no contexto da construção sígnica da imagem deste regime, que é o

objeto deste trabalho.

No entanto, mesmo após apenas uma superficial observação do panorama histórico

brasileiro, já podemos concluir que a reprodução de modelos na sua integridade

nunca foi uma de nossas posturas mais rotineiras, trazendo as conseqüências

inerentes a esta característica. Assim, o conceito de “antropofagia” criado por

Oswald de Andrade em 1920, para caracterizar o peculiar caráter cultural brasileiro

de assimilação de conteúdos das ditas matrizes culturais participantes da formação

de nosso país, aproveitando o que nos seria de utilidade mais imediata e

descartando parcial ou totalmente o que não teria uso corrente, a nosso ver, poderia

ter sua abrangência extrapolada para a arquitetura.

A criação do Estado Getulista pode ser inserida no contexto da implantação dos

Estados totalitários de direita, como na Europa, no tocante ao antiliberalismo,

anticomunismo e nacionalismo. Possuía algumas características típicas do fascismo,

como a invenção mítica do líder, a repressão ostensiva a qualquer oposição e a

relevância atribuída à propaganda massiva para a afirmação e sedimentação do

regime, bem como para o convencimento dos estratos sociais quanto à pertinência

de tal orientação. No entanto, as adaptações brasileiras foram evidentes desde a

292

tomada do poder até o próprio processo de implantação do Estado Novo por Getúlio

Vargas.

Apesar da tomada do poder central por Getúlio Vargas ter sido mais traumática e

violenta que a “Marcha sobre Roma” de Benito Mussolini e, no caso dos nazistas,

em que Hitler foi eleito e escolhido pelo presidente alemão para a chancelaria, a

relação desta com a implantação foi inversamente proporcional a italianos e

alemães. A gradualidade na implantação das estruturas para a construção de um

Estado totalitário no Brasil foi reflexo do tipo de revolução que foi a de 1930.

Inicialmente esta se assemelhou muito mais a uma alternância de oligarquias,

inclusive com a presença de ex-membros do governo deposto, que foi o caso do

próprio Getúlio Vargas, do que uma drástica ruptura da situação vigente.

Gradualmente foram sendo implantadas mudanças de cunho conjuntural, aceleradas

com o golpe do Estado Novo, no sentido do estabelecimento do conceito vigente de

modernidade e inserida neste processo, a construção de um Estado totalitário.

Entretanto, após um olhar panorâmico sobre os Estados ditatoriais compreendidos

entre as décadas de 1920 a 1940, podemos concluir que o Estado getulista teve um

caráter muito mais circunstancial do que conjuntural no que tange à disseminação de

um modelo de Estado totalitário ou fascista. Não houve no Brasil deste período o

Estado de partido, tal qual na Itália e na Alemanha, mas sim apenas do líder e sua

estrutura administrativa,

que

apesar de ser enaltecida

pelo

seu

caráter

pretensamente técnico, era submissa, e mesmo que até em última instância, à

decisão final era de Getúlio Vargas, em qualquer que fosse a questão.

No âmbito da construção da imagem deste Estado, como já citado anteriormente,

tanto os mecanismos criados quanto os instrumentos a serem utilizados para a

propaganda estatal foram semelhantes aos dos fascistas e dos nazistas.

293

No entanto, concernente ao papel da arquitetura neste processo de construção

imagética, concluímos pela imparcialidade do Estado getulista quando da

observação da obra construída por este.

Por um lado, no caso brasileiro, a relevância da arquitetura no processo de

construção da imagem de um Estado que se pretendia totalitário, vide as obras para

a “Grande Roma” de Marcello Piacentini e para a “Germânia” de Albert Speer, foi

mantida, visto a quantidade de edificações construídas para e pelo Estado Getulista

(vinte edificações) e as intervenções urbanas na cidade do Rio de Janeiro contidas

no “Plano da Cidade” durante a gestão do prefeito Henrique Dodsworth (1937-45).

Cabe salientar que uma parte das edificações construídas e das intervenções

urbanas implantadas pelos regimes totalitários europeus em seus respectivos

países, teve uma motivação funcional relacionada à instalação da infraestrutura

necessária para uma cidade dita moderna, e constituíram-se assim na ponte entre a

imagem de tradição a ser mantida, com a modernidade desejada. No Estado

Getulista esta característica foi bastante significativa, pela própria carência de

infraestrutura frente ao crescimento da cidade e a adequação do aparelho estatal,

bem como de se construir a face da modernidade deste Estado pretensamente

moderno.

Por outro lado, no que tange às decisões de cunho estético para as edificações do

Estado Getulista, constatamos a coexistência entre duas imagens no plano interno e

uma no externo.

No plano externo a imagem apresentada pelo período correspondente à Era Vargas

(1930-1945) através da arquitetura, foi por intermédio do Pavilhão Brasileiro na Feira

Internacional de Nova York, em 1939, de Lucio Costa e Oscar Niemeyer, e

posteriormente, pelas obras arquitetônicas modernistas presentes na Exposição

Brazil Builds, ocorrida no Museu da Arte Moderna de Nova York (MOMA), em 1943.

294

Foi esta arquitetura moderna brasileira; fruto de um modernismo de influência

corbusiana com a inserção da preocupação da construção de uma identidade

brasileira, através da releitura de elementos arquitetônicos oriundos de uma

pretensa “tradição construtiva”; que nos motivou a verificar se a hipótese da

predominância desta linguagem para a representação do Estado getulista era

verdadeira.

Entretanto, no plano interno, constatamos que das vinte edificações construídas

para e pelo Estado Getulista, somente sete são no estilo Modernista, duas são

Tardo- classicistas e onze são Art Déco. Cabe salientar que entre as edificações

modernistas apenas a da sede do Ministério da Educação e Saúde Pública (193643), insere-se no quesito imagem estatal propriamente dita, pois a maioria dos

outros, devido à especificidade funcional dos programas de necessidades,

destacaram-se mais pelo caráter de modernidade que representavam à época,

atribuindo-o ao Estado que os construiu, do que pelo conteúdo signico ligado ao

poder do Estado que os viabilizou, como por exemplo, a Estação de Hidroaviões

(1937-8) e o Aeroporto Santos Dumont (1937-44).

Ambas as edificações tardo- classicistas estavam ligadas diretamente ao Estado, as

sedes de Ministério da Marinha e do Ministério da Fazenda, com destaque para o

último no tocante ao objetivo da construção da imagem do Estado Getulista, forte,

onipresente, sólido, estável e perene, pois o da Marinha esta antes ligado as Forças

Armadas, independentemente do Estado instituído.

Dentro do grupo de onze edificações construídas para e pelo Estado Getulista

classificadas como estilo Art Déco, inserimos tanto as que apresentaram os

elementos característicos desta linguagem em maior evidencia, como as que

possuíam uma composição mais racionalizada, como exemplo, os edifício do

Ministério da Guerra e o do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio,

respectivamente.

A maioria destas edificações era de uso do aparelho

295

administrativo estatal e no caso do Art Déco mais racionalizado, se constituíram

inclusive, em modelo para a arquitetura estatal.

Nenhum outro local da cidade do Rio de Janeiro, capital da República, demonstrou

com tamanha evidencia a imparcialidade do Estado Getulista na escolha de estilos

arquitetônicos que constituíssem sua imagem, que a Esplanada do Castelo. Esta

abrigou tanto as duas modernidades vigentes; a representada pela racionalidade

pragmática do edifício do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio e a ideológica

representada pela sede do Ministério da Educação e Saúde Pública; quanto o

totalitarismo

desejado;

através

da

monumentalidade,

solidez,

estabilidade,

perenidade e tradição, expressas de forma mais evidente pelo edifício do Ministério

da Fazenda e de forma mais branda também pela sede do Ministério do Trabalho.

Por fim, consideramos conveniente salientar que de modo algum contemplamos este

assunto estanque com a nossa abordagem, pois já vislumbramos, a partir deste

trabalho, temáticas futuras que merecem aprofundamento, tanto no tocante a

postura pessoal do presidente Getúlio Vargas em relação a relevância da

arquitetura, quanto a própria especificidade do processo político brasileiro.

296

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALONSO, Carlos Egídio. Percepção Tridimensional- Representação Bidimensional.

São Paulo, 2 v. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo – Faculdade de

Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo), 1994.

ARENDT, Hannah. Origens do totalitarismo. São Paulo: Companhia das Letras,

1989.

AMARAL, Aracy. Arquitectura Neocolonial: América Latina, Caribe e Estados Unidos.

São Paulo: Fondo de Cultura Econômica, 1994.

ARGAN, Giulio Carlo. Arte Moderna. São Paulo: Companhia da Letras, 1992.

BANHAM, Reyner. Teoria e Projeto na Primeira Era da Máquina. São Paulo:

Perspectiva, 1979.

BENEVOLO, Leonardo. História da Arquitetura Moderna. São Paulo: Perspectiva,

1989.

BLAINEY, Geoffrey. Uma breve história do século XX. São Paulo: Fundamental

Educacional, 2010.

BRUAND, Yves. Arquitetura Contemporânea no Brasil. São Paulo: Perspectiva,

1981.

BRUNA, Paulo J.V. Os primeiros arquitetos modernos: Habitação social no Brasil

1930 -1950. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2010.

BRUNETTI, Francesco. Architetti e fascismo. Florença: Alínea, 1993.

CAMPOS, Candido Malta. Os rumos da cidade: urbanismo e modernização em São

Paulo. São Paulo: SENAC, 2002.

CAVALCANTE, Berenice. História e Modernismo: Duas versões sobre nossa

brasilidade. Rascunhos de História. Rio de Janeiro: PUC – RIO, Depto. De História,

nº 4, 1992.

297

CAVALCANTI, Lauro (org.). Modernistas na repartição. Rio de Janeiro: URFJ / Paço

Imperial, 1993.

_____. Quando o Brasil era moderno: Guia de arquitetura, 1928 – 1960. Rio de

Janeiro: Aeroplano, 2001.

_____. Moderno e brasileiro: a história de uma nova linguagem na arquitetura, (1930

– 1960). Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006.

CIUCCI, Giulio. Architettura e fascismo. Turim: Einaudi, 1989.

COLQUHOUN, Alan. La arquitectura moderna – Uma história desapasionada.

Barcelona: Gustavo Gilli, 2002.

_____. Modernidade e tradição clássica. São Paulo: Cosac & Naify, 2004.

COHEN, Ilka. Bombas sobre São Paulo: A revolução de 1924. São Paulo: Editora da

Universidade Estadual de São Paulo, 2007.

COLIN, Silvio. Uma introdução à Arquitetura. Rio de Janeiro: Uapê, 2000.

COSTA, Francisco. Dossiê Intérpretes do Brasil – Anos 30. São Paulo: USP, CCS,

1989.

COSTA, Lucio. Registro de uma vivência. São Paulo: Empresa das Artes, 1995.

COSTA, Lucio. Sobre a arquitetura. São Paulo: Editora da Universidade Ritter dos

Reis, 2007.

CURTIS, William J. R. Arquitetura Moderna desde 1900. Porto Alegre: Bookman,

2008.

EICHNER, Erich. Rio de Janeiro e seus arredores. Rio de Janeiro: Kosmos, 1961.

ELSEN, Albert. La arquitectura como símbolo de poder. Barcelona: Tusquets, 1975.

EVANS, Richard. A chegada do terceiro Reich. São Paulo: Planeta do Brasil, 2010.

FABRIS, Annateresa (org.). Ecletismo na Arquitetura. São Paulo: Nobel; Editora da

Universidade de São Paulo, 1987.

FAGGIN, Carlos Augusto. Arquitetos de São Paulo. São Paulo: FAUUSP, 2003.

298

FAUSTO, Boris (Direção). O pensamento nacionalista autoritário. Rio de Janeiro:

Jorge Zahar, 2001.

_____. História Geral da Civilização Brasileira. Tomo III – O Brasil Republicano. V.

10 e 11. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2007.

_____ . História concisa do Brasil. São Paulo: Editora da Universidade de São

Paulo, 2002.

FERRARA, Lucrecia D´Aléssio. Leitura sem Palavras. São Paulo: Ática, 2007.

FOUCALT, Michel. A ordem do discurso. São Paulo: Loyola, 1996.

FRAMPTON, Kenneth. História crítica da Arquitetura Moderna. São Paulo: Martins

Fontes, 1997.

GIEDION, Sigfried. Espaço, Tempo e Arquitetura - O desenvolvimento de uma nova

tradição. São Paulo: Martins Fontes, 2004.

GOMES, Ângela de Castro. História e historiadores: A política cultural do Estado

Novo. Rio de Janeiro: Editora da Fundação Getúlio Vargas, 1996.

GOMES FILHO, João. Gestalt do Objeto: Sistema de leitura visual da forma. São

Paulo: Escrituras, 2000.

GÖSSEL, Peter & LEUTHÄUSER, Gabriele. Arquitetura no século XX. Köln:

Taschen, 1996.

GUERRA, Abílio. Lucio Costa – Modernidade e Tradição: Montagem discursiva da

Arquitetura Moderna brasileira. Tese de Doutorado – Depto. de História. Campinas:

UNICAMP, Fev. 2002.

HABERMAS, Jürgen. O discurso filosófico da Modernidade: doze lições. São Paulo:

Martins Fontes, 2000.

HOBSBAWM, Eric. Era dos extremos: O breve século XX. 1914-1991. São Paulo:

Companhia das letras, 1995.

KESSEL, Carlos. Arquitetura Neocolonial no Brasil: entre o pastiche e a

modernidade. Rio de Janeiro: Jauá, 2008.

299

KHAN, Hasan U. Estilo Internacional – Arquitetura Moderna. Köln: Taschen, 1999.

LAW, Stephen. Guia ilustrado Zahar. Filosofia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2008

LEME, Maria Cristina da Silva. Urbanismo no Brasil, 1895 – 1965. São Paulo: Studio

Nobel; FAUUSP; FUPAM, 1999.

LISSOVSKY, Mauricio & MORAES, Paulo Sergio. Colunas da Educação: A

construção do Ministério da Educação e Saúde. Rio de Janeiro: Editora da

Fundação Getúlio Vargas, 1996.

LOPEZ, Adriana & MOTA, Carlos Guilherme. História do Brasil: Uma interpretação.

São Paulo: SENAC, 2008.

LUPANO, Mario. Marcello Piacentini. Roma – Bari: Laterza, 1991.

LUSTOSA, Isabel. Histórias de Presidentes: a república no catete. Rio de Janeiro:

Fundação Casa de Rui Barbosa, 1989.

LIMA, Mariana. Percepção visual aplicada a Arquitetura e Iluminação. Rio de

Janeiro: Ciência Moderna, 2010.

MARTINS, Carlos A. F. Arquitetura e Estado no Brasil: Elementos para uma

Investigação sobre a Constituição do Discurso Moderno no Brasil; a Obra de Lúcio

Costa (1924 – 1952). 1988. Dissertação (História Social) – FFLCH – USP.

MARTINS, Wilson. História da Inteligência brasileira. V. VI. (1915 – 1933). São

Paulo: T.A. Queiróz, 1996.

MEIRELLES, Domingos. 1930. Os órfãos da revolução. São Paulo: Record, 2005.

MICELLI, Sérgio. Intelectuais e Classe Dirigente no Brasil (1920 – 1945). São Paulo:

Difel, 1979.

MINDLIN, Henrique E. A Arquitetura Moderna no Brasil. Rio de Janeiro: Aeroplano,

1999.

MOTA, Carlos Guilherme. Ideologia da Cultura Brasileira (1933-1974). São Paulo:

Ática, 1980.

_____.História e contra-história: perfis e contrapontos. São Paulo: Globo, 2010.

300

MORAES, Eduardo J. A constituição da idéia de Modernidade no Modernismo

brasileiro. Tese de doutorado – Depto. de Filosofia. Universidade do Rio de Janeiro:

Editora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 1983.

NIEMEYMER, Lucy. Elementos de Semiótica aplicados ao design. Rio de Janeiro:

2AB, 2007.

PATETTA, Luciano. Historia de La Arquitectura. Madrid: Hermann Blume, 1984.

PAXTON, Robert. A anatomia do fascismo. São Paulo: Paz e Terra, 2007.

PEIRCE, Charles. Semiótica. São Paulo: Perspectiva, 2010.

PERRY, Marvin. Civilização Ocidental: uma história concisa. São Paulo: Martins

Fontes, 1999.

PIGNATARI, Décio. Semiótica da arte e da Arquitetura. Cotia: Ateliê Editorial, 2004.

RIBEIRO, Cláudia Vial. A dimensão simbólica da arquitetura: parâmetros intangíveis

do espaço concreto. Belo Horizonte: FUMEC-FACE, C/Arte, 2003.

SANTAELLA, Lucia & HOTH, Winfrid. Imagem. São Paulo: Iluminuras, 1997.

SANTAELLA, Lúcia. O que é semiótica. São Paulo: Brasiliense, 2005.

SANTOS, Wanderley Guilherme dos. Roteiro bibliográfico do pensamento político e

social brasileiro (1870 – 1965). Belo Horizonte: Editora da Universidade Federal de

Minas Gerais; Rio de Janeiro: Casa de Oswaldo Cruz, 2002.

SCULLY JR, Vincent. Arquitetura Moderna e a arquitetura da democracia. São

Paulo: Cosac & Naify, 2002.

SCHWARTZ, Jorge (org.). Da Antropofagia a Brasília, 1920 – 1950. São Paulo:

FAAP / Cosac & Naify, 2002.

SCHWARTZMAN, Simon & BOMENY, Helena Maria & COSTA, Vanda Maria.

Tempos de Capanema. São Paulo: Editora da Fundação Getúlio Vargas, 2000.

SEGAWA, Hugo. Arquiteturas no Brasil, 1900/1990. São Paulo: Editora da

Universidade de São Paulo, 1998.

301

SETA, Cesare di. La cultura architettonica in Itália tra Le due guerre. Bari: Laterza,

1972.

SPEER, Albert. Neue Deutsche Baukunst. Berlin: Volk und Reich Verlag, 1941.

___________ . Por dentro do III Reich. Rio de Janeiro: Artenova, 1975.

SUDJIC, Deyan. La Arquitectura Del poder: Cómo los ricos y poderosos Dan forma a

nuestro mundo. Barcelona: Ariel, 2005.

SUMMERSON, John. A linguagem clássica da arquitetura. São Paulo: Martins

Fontes, 1982.

TEIXEIRA NETTO, J. A construção do sentido na Arquitetura. São Paulo: Editora

Perspectiva, 1997.

_________________.

Semiótica,

informação

e

comunicação.

São

Paulo:

Perspectiva, 2003.

TOGNON, Marcos. Arquitetura italiana no Brasil: a obra de Marcello Piacentini.

Campinas: Editora da Universidade de Campinas, 1999.

VARGAS, Getulio. Diário. 1930-1936. I. São Paulo: Siciliano, 1995.

______________ . Diário. 1937-1942. II. São Paulo: Siciliano, 1995.

XAVIER, Alberto M. (org.) Depoimento de uma geração - arquitetura moderna

brasileira. São Paulo: Cosac & Naify, 2003.

ZEVI, Bruno. Giuseppe Terragni. Bologna: Stampa, 1980.

302