Rio de Janeiro, 2014

1° edição

Silvia Lorenz Martins (Org.)

fotos de capa e aberturas de capítulos: http://www.maxisciences.com/univers/wallpaper

Sumário

Teoria da Relatividade Geral

05

História das Mulheres Astrônomas

13

Como Morrem as Estrelas? Em Espetáculos de Rara Beleza

19

Alquimia Estelar

31

A Fundação de Observatórios e o Ensino de

Astronomia no Rio de Janeiro

35

O Universo Distante

41

O Universo em Grandes Escalas

49

Expedições Astronômicas no Segundo Império

55

Interestelar: o Espaço Entre as Estrelas é Realmente Vazio?

61

Telescópios: Observando a História do Universo

69

Ventos Estelares

75

“Ora ( direis ) ouvir estrelas!

Certo, perdeste o senso!

E eu vos direi, no entanto

Que, para ouví-las,

muitas vezes desperto

E abro as janelas, pálido de espanto “

Assim inicia a mais famosa poesia de língua portuguesa que fala do amor por estrelas escrita

por Olavo Bilac. Nela o autor conversa com a Via Láctea. Astronomos não conversam com as estrelas

mas certamente as ouvem e entendem. Medidas cada vez mais precisas mapeiam e localizam nosso

endereço no Universo. Outras anuciam a descoberta de novos sistemas planetários ou a descoberta

de moléculas orgânicas complexas no Meio Interestelar. Sondas enviadas à planetas do nosso sistema

solar evidenciam inúmeras semelhanças entre eles e a Terra. Outras traçam o ínicio do nosso sistema

solar a partir de medidas feitas in loco nos cometas. A poesia está aí, em cada uma dessas descobertas

e nas imagens cada vez mais belas obtidas por telescópios espaciais e terrestres.

Esse é o segundo volume da revista Astronomia para Poetas, dando continuidade a um projeto iniciado em 2002 cujos textos encontram-se disponíveis em nossos site (www.ov.ufrj.br). Além

dessas duas rodadas iniciais, ambas em 2002, outras duas foram feitas: uma em 2009 e outra em 2011,

originando o primeiro volume da revista Astronomia para Poetas. Em 2009, as palestras integraram as

comemorações pelo Ano Internacional de Astronomia escolhido como um marco para compartilhar

com o grande público os mais belos e interessantes resultados do estudo do Universo. O ano de 2009

não foi escolhido ao acaso, nesse ano foi celebrado o primeiro uso astronômico de um telescópio por

Galileu Galilei – uma invenção que desencadeou 400 anos de incríveis descobertas astronômicas. A

Casa da Ciência-UFRJ acolheu nossas palestras e também a exposição de mesmo nome onde imagens

e textos explicativos de diversos objetos estelares foram apresentados.

Em 2011, a comemoração foi outra: o Observatório do Valongo-UFRJ completou 130 anos

desde a sua fundação no morro de Santo Antônio ainda como observatório da Escola Politécnica. Com

o desmanche do morro, todos os instrumentos foram transferidos para o morro da Conceição, onde o

observatório passa a se chamar inicialmente Observatório do Morro do Valongo. Naquela ocasião o

local escolhido para levar “nosso” Universo foi a ilha da Cidade Universitária, no Centro de Ciências

da Terra e da Natureza, onde além dos seminários montamos a exposição “130 anos de história do

Observatório do Valongo”.

Nessa quinta rodada, com novos temas, fomos convidados a apresentar as palestras na Biblioteca Comunitária da Prainha, inaugurando esse espaço comunitário localizado no Morro da Conceição. Assim nasceu esse volume. Convido-os a ouvirem e se apaixonarem, não somente por estrelas

mas pelo nosso Universo como um todo. Para isso não é necessário ser astrônomo.

Agradecimentos a CoordCOM em especial a Anna Bayer pela produção da revista e a Fortunato Mauro pela edição.

Silvia Lorenz Martins

Teoria da

Relatividade Geral

Alexandre Lyra de Oliveira

Professor Adjunto do Observatório do Valongo da UFRJ

Doutor em Física pelo Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF)

([email protected])

A

ntes do tema principal deste texto, que é a Teoria da

Relatividade Geral, é conveniente iniciarmos escrevendo

sobre a Teoria da Relatividade Especial. Ambas foram criadas

pelo físico teórico alemão Albert Einstein (1879-1955). Sua

elaboração foi de forma sucessiva, inclusive a dedicação

exclusiva de Einstein à Teoria da Relatividade Geral o deixou sem

tempo para se dedicar à Mecânica Quântica, para a qual, também, deu

grandes contribuições. Einstein foi um físico que virou personalidade

conhecida do grande público, quer por suas posições pacifistas, quer

por suas teorias físicas. O intervalo de tempo envolvido na criação das

duas teorias relativistas foi longo, mais de uma década. A Teoria da

Relatividade Especial foi criada em 1905, já a Teoria da Relatividade

Geral chegou a sua elaboração final somente em 1916.

1-Equações matemáticas para escrever as leis da Natureza

A descrição que a Física faz dos fenômenos naturais através

de equações matemáticas permite que a partir da suposição de que

esse comportamento é sistemático, possamos prever os acontecimentos

futuros com exatidão. As equações nos fornecem uma maneira objetiva

de descrever os fenômenos. Diz-se que a Matemática é a linguagem da

Física. Ao resolvermos as equações, obtemos, a partir de um conjunto de

valores fornecidos, outros valores das grandezas que desejamos prever.

Algumas equações fornecem diretamente os valores a serem medidos

pelos experimentos, já outras, como no caso da Mecânica Quântica,

predizem as probabilidades das medidas, e não os valores exatos.

Figura 1: Sir Isaac Newton (16431727), criador da Primeira Teoria

da Gravitação.

2-A jornada começou com a Teoria da Relatividade Especial

Essa teoria foi construída por Einstein estabelecendo-se que

a velocidade da luz é uma velocidade muito especial da Natureza,

é considerada invariável e igual a 299.792.458 m/s, e independe de

estarmos ou não nos movendo em relação à fonte que a originou. A

Mecânica de Isaac Newton não assume esse fato. Os resultados de

medidas previstos pela teoria de Einstein são muito diferentes dos

previstos pela teoria Newtoniana. São previstos os efeitos de dilatação

do tempo e de contração do comprimento. Por exemplo, considerando

5

E=m.c²

E=m.c²

E=m.c²

E=m.c²

E=m.c²

E=m.c²

E=m.c²

E=m.c²

E=m.c²

E=m.c²

E=m.c²

E=m.c²

E=m.c²

E=m.c²

E=m.c²

E=m.c²

E=m.c²

E=m.c²

E=m.c²

E=m.c²

E=m.c²

E=m.c²

E=m.c²

E=m.c²

E=m.c²

E=m.c²

E=m.c²

E=m.c²

E=m.c²

E=m.c²

o movimento de uma partícula, quanto mais próxima da velocidade

da luz é a sua velocidade, maiores serão esses efeitos. A “dilatação do

tempo” é comprovada através de fatos ligados com a chegada dos raios

cósmicos e através de certos experimentos. Existem partículas que são

produzidas pelos raios cósmicos, e que nos chegam a partir do topo

da atmosfera, e que têm uma vida média muito curta. Mesmo que elas

viajassem com a velocidade da luz, o seu tempo de viagem previsto na

ausência da dilatação do tempo, seria cerca de 10 vezes maior do que

sua vida-média, o que não é possível.

Para velocidades muito altas, comparáveis com a velocidade

da luz, iríamos constatar que os relógios em movimento funcionam

mais devagar e as réguas encolhem. Na Física denominada “clássica”,

baseada nas equações de Newton, esses efeitos não são previstos. As

previsões da Teoria da Relatividade Especial coincidem com as previsões

da Física Newtoniana para velocidades muito menores do que a da luz.

A teoria criou uma nova entidade matemática, o espaço-tempo.

As equações da Teoria da Relatividade Especial têm a mesma

forma em qualquer referencial inercial, que são aqueles nas quais as leis

da Mecânica Newtoniana têm sua forma mais simples; por exemplo, nele

a Lei da Inércia se verifica. A passagem de um referencial para outro, na

Teoria da Relatividade Especial, é feita utilizando-se as Transformações

de Lorentz, e com isso ela também mantém invariante as equações do

Eletromagnetismo, o que não ocorre com a Física Newtoniana, que é

baseada nas Transformações de Galileu. A velocidade relativa entre

dois referencias inerciais é constante, sem aceleração. Já no caso de

transformações entre referenciais não inerciais, a forma das leis será

modificada. Esse fato se tornou um problema para Einstein: quais são as

transformações que incluiriam também os referenciais não inerciais? A

solução para esse problema somente viria com a Teoria da Relatividade

Geral. Porém na nova teoria ele trabalharia 11 anos até conseguir a sua

forma final.

3-Como generalizar a Teoria da Relatividade Especial?

Quando Einstein, em 1905, concluiu a Teoria da Relatividade

Especial, alterou o entendimento que se tinha sobre o espaço e sobre o

tempo. Com ela, e com a Mecânica Quântica, que estava emergindo, a

Física começava a passar pela grande revolução científica do início do

Século XX. Essa revolução continuaria com a elaboração final da Teoria

da Relatividade Geral, em 1916, e prosseguiria ao longo do século.

Após a elaboração da Teoria da Relatividade Especial, ficou

explícita a sua incompatibilidade com a teoria de Newton da Gravitação,

o que levou Einstein à busca de uma nova teoria gravitacional que

estivesse em acordo com a Teoria da Relatividade Especial. Entre

1907 e 1911 Einstein utilizou o Princípio da Equivalência para a sua

formulação, e buscou modificações das equações da Física Clássica,

Newtoniana, que fossem compatíveis com a Relatividade Especial.

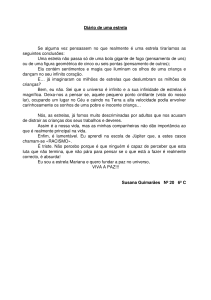

Figura 2: O famoso experimento imaginário do elevador de Einstein: em campos

gravitacionais homogêneos não conseguimos distinguir se estamos em elevador

acelerado ou em um campo gravitacional.

No transcurso das suas pesquisas foi fundamental a descoberta

da Matemática desenvolvida nos séculos anteriores, por Riemann,

Ricci, Levi-Civita, Christoffel e outros. Na realidade foi o seu amigo

e colaborador, o matemático Marcel Grossman, quem levou Einstein,

em 1912, ao conhecimento dos trabalhos desses matemáticos. Com

Grossmann, Einstein, entre 1912 e 1914, já estava construindo a sua

teoria, a qual utilizava agora o tensor métrico “g” ao invés do potencial

newtoniana Ø, que vinha sendo utilizado anteriormente em equações

que buscavam a generalização da teoria de Newton. Esse tensor “g”

pode ser entendido inicialmente apenas como uma matriz 4x4, pois os

tensores são objetos cujas componentes formam conjuntos ordenados.

Em 1913 foi escrito o primeiro trabalho de Einstein com

Grossmann, no qual utilizou o tensor métrico “g” para representar o

campo gravitacional. Já com a poderosa, e nova para aquela época,

ferramenta dos tensores, Einstein pôde dar o impulso final à teoria

que vinha construindo desde 1905. Nesse processo, além dos nomes

já citados, tiveram papel importante H. Minkowski, H. Poincaré, M.

Abraham e outros.

O Princípio da Equivalência é um dos alicerces da Teoria da

Relatividade Geral. Tal princípio trata da equivalência entre referenciais

acelerados e campos gravitacionais. Até hoje se discute o Princípio de

Equivalência, agora nas suas diferentes formulações pós-Einstein, já que

é considerado um dos princípios fundamentais da própria Física.

O famoso “elevador de Einstein” é uma forma de visualização

deste princípio; ele estabelece que, no caso de campos gravitacionais

homogêneos, uma pessoa em um hipotético elevador não distinguiria

se o elevador está subindo ou se existe um campo gravitacional para

baixo.

Além do Princípio da Equivalência o Princípio da Covariância

teve também papel fundamental na construção da nova teoria. Esse

princípio estabelece que as leis da Física devam ser formuladas de

maneira que sejam válidas em qualquer tipo de referencial, inclusive

com movimentos arbitrários. Esse princípio exigia que na formulação da

teoria gravitacional de Einstein fossem utilizados tensores.

²c.m=E

²c.m=E

²c.m=E

²c.m=E

²c.m=E

²c.m=E

²c.m=E

²c.m=E

²c.m=E

²c.m=E

²c.m=E

²c.m=E

²c.m=E

²c.m=E

²c.m=E

²c.m=E

²c.m=E

²c.m=E

²c.m=E

²c.m=E

²c.m=E

²c.m=E

²c.m=E

²c.m=E

²c.m=E

²c.m=E

²c.m=E

²c.m=E

²c.m=E

²c.m=E

8

4-A Teoria da Relatividade Geral

Várias tentativas foram feitas nos anos que

precederam a formulação final da teoria. Em

fins de 1915, Einstein apresentou a sua

nova teoria, mas foi em março de

1916 que publicou na famosa

revista alemã Annalen der Physik,

o trabalho, com mais de 50 páginas,

“Os Fundamentos da Teoria Geral

da Relatividade”.

A teoria é elaborada através

de tensores, podendo ser escrita na forma

G = - k T, que é uma maneira de representar

um conjunto de 10 equações. A teoria escrita nessa

forma não tem a famosa constante cosmológica Λ, cuja

existência foi tão discutida na Física. Na equação acima, G

é o conhecido tensor de Einstein que representa a

curvatura da Geometria do espaço-tempo, e T é

o tensor energia-momentum, que representa, nas

suas diversas formas, a matéria no espaço-tempo,

e k é uma constante com dimensões adequadas

ao sistema de unidades utilizado. Numa região na

qual não há matéria, T é um tensor nulo, e numa

região onde há matéria altamente concentrada,

por exemplo, como em estrelas de nêutrons, T

é muito grande, já que a constante k é muito pequena. As

equações completas da teoria também recebem o nome

de Equações de Einstein-Hilbert, porque a partir de 1915

o famoso matemático alemão David Hilbert se interessou

pela teoria que Einstein construía. Em 20 de novembro

de 1915, em Göttingen, Hilbert obteve as

equações finais da teoria, alguns dias

antes de Einstein obtê-las, o que o

fez em 25 de novembro em Berlim.

Hilbert, entretanto, as elaborou

usando os métodos variacionais

da Matemática, diferentemente do

método físico de Einstein.

A

teoria

permite

que

encontremos os valores previstos pela

teoria de Newton e, além disso, suas

previsões vão além da teoria Newtoniana.

Por exemplo, o movimento dos planetas é

previsto com exatidão muito maior que a

teoria de Newton, como é o caso da órbita do

planeta Mercúrio. O resultado previsto para Mercúrio foi um

dos pontos importantes para a aceitação da teoria de Einstein.

Albert Einstein

A previsão da existência das ondas gravitacionais foi feita

em 1916. Einstein descobriu que da mesma forma que se têm ondas

eletromagnéticas, a sua Teoria da Gravitação também tem as soluções

de ondas, que se propagariam com a velocidade da luz, chamadas

de ondas gravitacionais. Até hoje há uma busca incessante, pelos

pesquisadores, de evidências observacionais dessas ondas.

No corrente ano (2014), um grupo de pesquisadores, em

um observatório na Antártida, divulgou que haviam detectado ondas

gravitacionais do Big Bang. Entretanto esse resultado, segundo o

trabalho publicado em junho de 2014, ainda necessita de novas

pesquisas observacionais para sua confirmação.

A primeira solução exata das equações de Einstein foi feita

por Karl Schwarzschild, e ficou sendo conhecida como a solução

de Schwarzschild, publicada em 1916. É uma solução estática, com

simetria esférica. Teve uma importância enorme no estudo das órbitas

dos planetas previstas pela Teoria da Relatividade Geral,

assim como na previsão dos buracos negros, e abriu

uma área de pesquisa na teoria que até hoje produz

resultados importantes: por exemplo, o trabalho

recentemente publicado por Steven Hawking, sobre a

Mecânica Quântica do buraco negro.

A famosa constante cosmológica foi colocada por Einstein

nas suas equações ao aplicar sua teoria à Cosmologia. Einstein

imaginava que o Universo seria finito, de curvatura positiva,

estático, e com certo raio. Para que obtivesse esse resultado

teve que adicionar às suas equações a famosa constante

cosmológica Λ. Posteriormente ele concluiu que havia

sido um grande erro; entretanto, a Física de hoje voltou

a considerar modelos com a constante

cosmológica.

5-Uma teoria cosmológica

A primeira aplicação

da teoria de Einstein à

Cosmologia foi feita pelo

próprio

Einstein,

assim

criando o seu primeiro modelo

cosmológico. Esse modelo é

conhecido como o Universo Estático

de Einstein e foi publicado em

1917, em um trabalho que tratou

também da Constante Cosmológica.

O modelo de Willem De Sitter

também foi publicado no ano de

1917, descrevendo um Universo

em expansão, sem conteúdo material,

9

Cegueira

Poucos são aqueles

que vêem

com seus próprios olhos,

e sentem

com seus próprios corações,

e pensam

com suas próprias mentes. . .

e quem já não pode pausar

a se perguntar

e ficar extasiados com temor,

é tão bom como morto;

seus olhos estão fechados.

Poesia atribuída a Einstein

10

Figura 6: Exemplos de Geometrias de 2-dimensões.

As duas de cima são curvas a terceira é plana.

plano. Com esse trabalho iniciavam-se as soluções cosmológicas de

“universos em expansão”.

Em 1922 foi publicado, pelo físico russo Alexander Friedmann,

o modelo de Universo homogêneo e isotrópico com curvatura positiva,

já o de curvatura negativa foi publicado em 1924. A descoberta dos

“redshifts” de galáxias por Vesto M. Slipher em 1917 juntamente com

a usual interpretação da famosa Lei de Hubble de 1929, levaram ao

estabelecimento definitivo dos modelos de universos em expansão.

Em 1931 o próprio Einstein elaborou um modelo de Universo que se

expandia e depois se contraía, rejeitando o seu Universo Estático, pois

as observações indicavam universos em expansão.

Avançando um pouco no tempo, já nos anos 1940 do século

passado, um aluno de Friedmann, George Gamow, com o seu grupo de

pesquisadores, desenvolveu um modelo de Universo quente e denso na

sua fase inicial. Em 1949 Fred Hoyle criou a denominação Big Bang. O

grupo de Gamow previu a existência do que hoje chamamos de Radiação

Cósmica de Fundo, que em 1965 foi confirmada observacionalmente.

Ao longo de vários anos de pesquisa esse modelo foi sendo

aperfeiçoado e hoje em dia temos o Modelo Cosmológico Padrão, que é

baseado na Teoria da Relatividade Geral de Einstein. A enorme aceitação

do modelo se deve em parte à verificação, em 1965, da previsão da

Radiação Cósmica de Fundo. Entretanto foram também identificadas

várias dificuldades, ou mesmo inconsistências do modelo, que passou

a ser revisado criticamente. Na tentativa de solucionar esses problemas

surgiu a Cosmologia Inflacionária com novas propostas. Hoje em dia o

Modelo Padrão incorpora previsões da Cosmologia Inflacionária.

6-Heranças de Einstein

O trabalho do físico Albert Einstein continua até hoje

repercutindo no desenvolvimento da nossa compreensão da Natureza.

Há uma frase que é atribuída a Einstein: “A coisa eternamente

incompreensível sobre o mundo é sua compreensibilidade”. Frase que

retrata a Ciência de nossa época, buscando decifrar os enigmas do

Universo desde a sua criação até a formação do Sistema Solar e da

Terra, a origem da vida e o estágio atual da evolução cósmica.

Einstein deu à Gravitação uma nova interpretação, a qual

revolucionou a Física e a nossa compreensão da Natureza, pois

introduziu a Geometria como um elemento fundamental para a

Gravitação e, consequentemente, para a compreensão das interações

fundamentais: ele elaborou um modelo físico-matemático para o

Universo. Beleza e simplicidade se efetivaram na sua Teoria Geral da

Relatividade, na qual uma equação relaciona Geometria com a matéria.

A busca incessante de Einstein por uma “Teoria do Campo Unificado”

prosseguiu até os seus últimos dias. Hoje em dia, em novos contextos,

prossegue como um desafio enorme para os físicos. Qual é a teoria que

unifica todas as interações?

No que se refere à unificação, podemos dizer que a Física

atual tem dois pilares, a Teoria da Relatividade Geral e a Mecânica

Quântica. A primeira foi criada por Einstein e, na segunda, ele também

desenvolveu importantes trabalhos. Ganhou o Prêmio Nobel de Física

em 1921 por seu trabalho na Física e em especial pela Lei do Efeito

Fotoelétrico. Sabemos que nas pequenas escalas a Mecânica Quântica

funciona razoavelmente bem, e nas grandes escalas, a Teoria da

Relatividade Geral é bastante satisfatória, entretanto, em pequenas

escalas a Teoria da Relatividade Geral fica incompatível com a Mecânica

Quântica. Buscam-se teorias que resolvam tal impasse. As famosas

Teorias de Cordas desenvolvem explicações para a constituição das

partículas fundamentais através de elementos discretos, “cordas”, ou

filamentos ultramicroscópicos, da ordem de 10-33 cm, que vibram em

espaços multidimensionais, por exemplo, de 10 dimensões espaciais e

uma temporal. Essas teorias tentam resolver o conflito entre a Mecânica

Quântica e a Teoria da Relatividade Geral. Porém há o problema que

ainda não existem evidências experimentais que confirmem as Teorias

de Cordas. Busca-se na Física por uma Teoria Fundamental em 11

dimensões, chamada Teoria M, onde o M pode ser de Matriz ou de

Mãe, com a proposta de ser a Teoria de Tudo.

Na Revolução Científica do século XX Einstein teve papel

fundamental. A Revolução prossegue até hoje em todas as áreas da

Ciência, e é estimulada por inúmeras novas descobertas, por exemplo,

na Astronomia e nas Partículas Elementares. Muitas ideias do físico

Albert Einstein continuam repercutindo até hoje na incessante busca

por uma maior compreensão da Natureza.

Poema da Curva

Não é o ângulo reto que me

atrai,

Nem a linha reta, dura,

inflexível,

criada pelo homem.

O que me atrai é a curva livre e

sensual,

A curva que encontro nas

montanhas do meu país,

no curso sinuoso dos seus rios,

nas nuvens do céu,

no corpo da mulher amada.

De curvas é feito todo o

universo.

O universo curvo de Einstein”

Poesia de Oscar Niemeyer

11

Hipácia de

Alexandria

capa do dvd de Ágora e cena do filme. Fontes: Wikipedia

Histórias de

Mulheres Astrônomas

Carlos Roberto Rabaça

Professor-adjunto do Observatório do Valongo da UFRJ

Ph.D. em Astrofísica pela The University of Alabama, EUA

([email protected])

A

primeira vez em que me propus a

pensar sobre o tema da mulher na

Astronomia foi quando recebi o

convite de uma amiga que trabalha

com cultura, mais especificamente

com teatro de rua, para falar sobre a vida singular de Hipácia de

Alexandria. Considerada a primeira mulher astrônoma, foi também

uma talentosa matemática, inventora e filósofa. Sua vida foi retratada

no filme “Ágora”, uma produção espanhola de 2009, dirigida com

competência por Alejandro Amenábar, o que facilitou a minha busca

por fatos ligados a sua história. Nascida provavelmente no ano 370,

viveu durante um momento de grande conturbação.

Hipácia teria sido criada por seu pai, Theon, o último diretor da

famosa Biblioteca de Alexandria, a universidade local, que a ensinou

Matemática, Ciências, Literatura, Filosofia e Artes - diz a lenda que ele

estava determinado a tornar sua filha um “ser humano perfeito”. Sua

beleza, graça e eloquência seriam tão fascinantes quanto sua sabedoria.

Mas Hipácia nunca se casou, optando por seguir a vida acadêmica.

Amada e admirada por seus alunos, escreveu muitos livros sobre

Matemática e Astronomia, e editou livros de seu pai.

Elbert Hubbard em seu livro “Jornadas às Casas dos Grandes”,

de 1928, escreveu que Hipácia supostamente teria afirmado o seguinte

sobre suas convicções religiosas: “O neoplatonismo é uma filosofia

progressista e não espera estabelecer condições finais para os homens,

cujas mentes são finitas. A vida é um desdobramento e, quanto mais

viajamos, mais verdades podemos compreender. Entender as coisas

que estão à nossa porta é a melhor preparação para compreender as

que estão além dela.” Embora sua filosofia fosse ligada à razão pura,

os primeiros cristãos identificaram isso como paganismo. Por isso, foi

cruelmente assassinada no ano 415 por uma turba de cristãos fanáticos,

formados por monges e seguidores do bispo Cirilo.

13

Hildegarda de Bingen

Fonte: Martyrologio Romano

14

Na ocasião do seu assassinato, a Biblioteca também foi invadida

e milhares de documentos foram queimados e perdidos para sempre,

destruindo todo o progresso científico e filosófico da época, inclusive

suas obras. Muito do que se sabe hoje sobre ela vem de cartas escritas

por seu aluno mais famoso, Sinésio de Cirene, que viria a se tornar o

rico e poderoso bispo de Ptolemaida. Para um colega de escola, Sinésio

escreveu sobre Hipácia: “Você e eu, nós mesmos vimos e ouvimos a

verdadeira e real mestra dos mistérios da Filosofia.” Sinésio teria mantido

contato com ela mesmo depois de deixar Alexandria, procurado-a para

aconselhar-se, obter críticas a poemas e a projetos de instrumentos

astronômicos, como astrolábios e planisférios.

Hipácia simbolizou o aprendizado e a Ciência, tendo sido a

primeira mulher cientista cuja vida foi bem documentada. Mas teria

sido sua vida singular uma exceção na Ciência? Não parece ser o

caso! Em geral, as histórias de mulheres na Ciência, e em particular na

Astronomia, são de muita dedicação e luta por reconhecimento.

Hildegarda de Bingen (1098-1179), por exemplo, era monja

beneditina e foi mestra do Mosteiro de Rupertsberg em Bingen am

Rhein, na Alemanha. Teóloga, compositora, pregadora, naturalista,

médica informal, poetisa, dramaturga e escritora, foi também a única

astrônoma no período medieval, época em que mulheres versadas eram

vistas como bruxas e condenadas a queimar em fogueiras, de quem

temos conhecimento. Seus vários e extensos escritos mostram que ela

possuía uma concepção mística e integrada do Universo.

Caroline Herschel (1750-1848) trabalhou muito próximo ao

irmão William Herschel, astrônomo que descobriu o planeta Urano e

fez contribuições pioneiras para o entendimento da estrutura em grande

escala do Universo. Nascida de uma família grande e com inclinação

musical em Hannover, na Alemanha, recebeu apenas educação formal

mínima, uma vez que se esperava dela cuidar da família. Em 1772,

mudou-se para a Inglaterra, para

cantar e auxiliar o irmão. Mas

somente o fez após obter dele a

promessa de pagar por uma serviçal

para substituí-la em Hannover. Ela

cozinhava e limpava sua casa.

Além disso, o auxiliava nos registros

das observações astronômicas, na

construção e polimento de espelhos

dos telescópios, nos cálculos e na

redação de artigos e catálogos. Em

1782, William deu a Caroline um

pequeno telescópio, para observar

o céu enquanto estava distante.

Em 1786, descobriu um cometa;

o primeiro dos oito que descobriu

ao longo de 11 anos. Também descobriu três nebulosas, incluindo a

companheira da galáxia Andrômeda. Pelo seu trabalho como “assistente

de astrônomo da Corte”, o rei da Inglaterra pagou-lhe uma pensão anual

de 50 libras. William eventualmente casou-se, liberando a irmã dos

afazeres domésticos. Ela continuou a assisti-lo com Astronomia, fazendo

suas próprias observações quando o tempo assim permitia. Em 1835, foi

uma das duas primeiras mulheres eleitas membro honorífico da Real

Academia de Ciências, da Inglaterra; “honorífico” porque mulher não

podia ser membro pleno.

Maria Mitchell (1818-1889) aprendeu a observar o céu com seu

pai, um ávido astrônomo amador. Empregada como bibliotecária no

Ateneu de Nantucket, nos E.U.A., teve bastante tempo para estudar os

livros de Astronomia da biblioteca enquanto observava o céu com o

telescópio instalado no telhado de sua casa. Em 1847, descobriu um

cometa que passou a ser conhecido como “Cometa de Miss Mitchell” nome oficial C/1847 T1. Por essa descoberta, recebeu do rei Frederico

VII da Dinamarca uma medalha de ouro que dizia: “Não é em vão

que observamos o nascer e o pôr das estrelas”. A medalha havia sido

oferecida há 16 anos pelo rei a primeira pessoa a encontrar um cometa

que não fosse visível a olho nu por ocasião de sua descoberta. Um ano

depois, foi eleita a primeira mulher membro da Academia Americana

de Artes e Ciências (passou-se 95 anos até a segunda mulher ser eleita!).

Em 1850, também tornou-se membro da Sociedade Americana para o

Progresso da Ciência. Em 1865, a despeito de não ter uma educação

formal, foi convidada a fazer parte do corpo docente do Vassar College,

tornando-se, assim, a primeira mulher americana a trabalhar como

astrônoma profissional. Devotou o resto de sua vida a preparar alunos

para os recém formados programas de pós-graduação naquele país.

Henrietta Swan Leavitt (1868-1921) fez a mais significativa

descoberta de todas as “mulheres computadores” do Observatório da

Universidade de Harvard, nos E.U.A. - cabia a mulheres, contratadas pelo

diretor Charles Pickering, fazer os cálculos pesados com dados colhidos

pelos verdadeiros astrônomos, todos homens! Depois de se formar em

Radcliff, ela entrou para o Observatório como voluntária em 1895.

Suas qualidades e vivacidade permitiram-lhe ser admitida no quadro

de funcionários. Foi rapidamente nomeada chefe do Departamento de

Fotometria Fotográfica e tornou-se responsável pela catalogação de

estrelas variáveis, um trabalho que envolve a determinação do diâmetro

de estrelas em placas fotográficas tiradas em épocas distintas, com o

objetivo de definir seus brilhos aparentes. Ela descobriu e catalogou

1.777 estrelas variáveis situadas nas Nuvens de Magalhães, incluindo

20 variáveis Cefeidas (nomeadas assim em virtude de a primeira da

classe ter sido Delta Cefeida). Em 1912, descobriu que as variáveis

Cefeidas mais brilhantes tinham um maior período de variação do

seu brilho. Como todas as estrelas nas Nuvens de Magalhães estão

aproximadamente à mesma distância da Terra, ela percebeu que essa

variabilidade no período estava, de fato, diretamente ligada à diferença

Caroline Herschel

Fonte: Wikipedia

Maria Mitchell

Fonte: Wikipedia

Henrietta Swan Leavitt

Fonte: Wikipedia

Carolyn Jean

Spellman Shoemaker

Fonte: Wikipedia

16

na luminosidade intrínseca das estrelas e não apenas ao seu brilho

aparente - essa relação período-luminosidade foi a base primária que

permitiu aos astrônomos expandirem a escala de distâncias das estrelas

de meros 100 anos-luz até dezenas de milhões de anos-luz. Com isso,

Ejnar Hertzsprung determinou a distância de estrelas; Harlow Shapley

mediu o tamanho da Via Láctea; e Edwin Hubble desvelou a expansão e

a idade do Universo. Entretanto, não foi permitido a Henrietta continuar

seu trabalho com a nova relação estabelecida - ela não estava sendo

paga para aquilo, tendo de retornar ao tedioso trabalho de medir

diâmetros em placas fotográficas. Morreu ainda relativamente jovem, de

câncer, e somente podemos imaginar que outras contribuições poderia

ter dado à Astronomia.

Já à Carolyn Jean Spellman Shoemaker, nascida em 1929, cabe a

distinção de ter encontrado mais cometas do que qualquer outra pessoa

viva! Ela também descobriu mais de 800 asteroides, incluindo vários

NEO (Near Earth Objects), asteroides que passam relativamente próximo

à Terra. Sua paixão por cometas e asteroides começou em 1980, quando

seu marido, Eugène Shoemaker (1928-1997), tornou-se pesquisador

visitante em Astrogeologia no Serviço Geológico Norte-Americano, em

Flagstaff, no Arizona. Com graduação em História e Ciência Política,

decidiu não continuar seus trabalhos nesses campos. Seu marido, então,

passou a confiar a ela a observação do céu no telescópio de 46 cm

de Monte Palomar, durante sete noites por mês - excluindo o verão,

quando iam para a Austrália investigar locais nos quais ocorreram

quedas de meteoritos. O conjunto de descobertas e trabalhos realizados

por Carolyn e Eugène valeu-lhes o título de “Cientistas do Ano” da

Nasa, em 1995.

Poderia continuar a citar uma miríade de outras mulheres

astrônomas e suas histórias de dedicação e luta. Mas, para finalizar,

é fundamental falar de uma que é muito cara para nós brasileiros, por

ter sido a primeira astrônoma do nosso país. Yeda Veiga Ferraz Pereira,

nascida em 1925, foi contratada pelo Observatório Nacional, no Rio de

Janeiro, na década de 1950, oriunda da Escola Nacional de Engenharia.

Lá, trabalhou na observação cuidadosa e rigorosa do céu, visando a

publicação do “Anuário Astronômico” daquela instituição. Somente

mais tarde, em 1958, surgiu no país o primeiro curso de graduação em

Astronomia, na Universidade do Brasil, atual UFRJ. A partir da década

de 1980, com o crescente incentivo à pesquisa astronômica, o número

de mulheres astrônomas no país cresceu de maneira notável. Em 2008,

ao celebrar 50 anos, o curso de graduação da UFRJ havia formado 172

astrônomos, sendo 56 mulheres - ou seja, 33% dos seus formandos

são mulheres. Já a percentagem de mulheres na União Astronômica

Internacional tem sido monitorada por mais de uma década. Entre 1997

e 2009, permaneceu praticamente constante em 22%. Esses dados

demonstram claramente que é preciso reconhecer a existência de uma

diferença no número de homens e mulheres na Astronomia. Por uma

razão ou por outra, mulheres ainda parecem procurar menos as carreiras

científicas do que homens. E isso é uma característica que ocorre em

todos lugares no mundo. Então qual será a real origem de tal problema?

O astrônomo americano negro Neil deGrasse Tyson apresentou

o que considero ser a melhor resposta que alguém poderia dar à questão.

Perguntado se haveria diferenças genéticas entre homens e mulheres

durante o painel “A sociedade secular e seus inimigos”, que discutia

a compreensão pública da Ciência na Academia de Ciências de Nova

Iorque, em 2007, Tyson afirmou que, apesar de nunca ter sido mulher,

tinha sido negro por toda a sua vida e que, por isso, se sentia apto a

oferecer uma perspectiva sobre o tema do acesso a oportunidades em

uma sociedade dominada por homens brancos. Segundo ele, apesar de

ter tomado a decisão de ser astrônomo desde os nove anos de idade,

quando pela primeira vez visitou um planetário, teve de enfrentar diversas

barreiras para alcançar o seu objetivo final. “Onde estariam os outros

que, como ele, poderiam estar ali?” - questionou. Segundo ele, o fato

de encontrar menos negros e mulheres cientistas seria consequência de

forças sociais de resistência. “Antes de falar sobre diferenças genéticas,

é preciso criar um sistema no qual as oportunidades sejam iguais.” concluiu. Precisamos começar a discutir ainda hoje como estabelecer

essas oportunidades!

Yeda Veiga Ferraz Pereira

Fonte: Arquivo Pessoal

17

18

Como morrem as

estrelas?

Em espetáculos de rara beleza!

Denise Rocha Gonçalves

Professora-adjunta do Observatório do Valongo da UFRJ

Doutora em Astronomia pelo Instituto de Astronomia, Geofísica e

Ciências Atmosféricas (IAG) da USP

([email protected])

À

semelhança de todos os tipos de seres vivos que conhecemos,

estrelas nascem, vivem e morrem. Ainda que nasçam e tenham

infância, juventude e madureza similares, na velhice e na morte as estrelas diferem muito, a depender essencialmente de suas

massas. E, contrariamente à visão atual que temos dos seres humanos, na velhice e na morte as estrelas são muito mais glamorosas do que

na juventude, daí o título. Veremos que o título é ainda mais verídico quando

comparamos estrelas gordinhas (massudas) e de mais baixa massa. Ambas

terminam de forma esplêndida.

Estrelas massudas evoluem mais rápido do que suas colegas com

menos massa. O que equivale a dizer que quanto mais massa, mais compulsivo o consumo do combustível original, o hidrogênio (H). O Sol passará

cerca de 11 bilhões de anos consumindo seu H (ou seja, através de fusão

termonuclear transformando-o em hélio, He), ao que chamamos sequência

principal, SP. Estrelas de cinco e 10 massas solares (Msol), por sua vez, terão

sequências principais de, apenas, 100 e 20 milhões de anos, respectivamente.

Essa fase da vida das estrelas termina pelo simples fato de que elas

deixam de possuir H no seu núcleo, portanto, já não podendo transformá-lo

em He. Por isso, imediatamente após a SP a evolução estelar também é qualitativamente similar para todos os tipos de estrelas: o consumo do H nuclear

necessariamente produz um núcleo de He (inicialmente inerte) em contração

(já que ao cessar a fusão nuclear também cessa a pressão que contrabalança

a gravidade) rodeado por uma camada externa na qual o H continua em

combustão. Essa estrutura interna vale tanto para estrelas de alta quanto de

baixa massa. A partir daqui, na velhice estelar, os caminhos de umas e outras

19

serão completamente diversos. Porém, desde já podemos adiantar que umas

e outras são velhinhas de rara beleza. E, morrendo de forma explosiva (como

supernovas) ou lentamente perdendo suas camadas externas para o entorno

– como nebulosas planetárias – fatalmente coroarão suas vidas com uma

morte espetacularmente bela!

Em poucas palavras, a vida das estrelas jovens

Antes de falar da velhice estelar, e dado que já deixamos claro que,

excetuando-se o tempo que permanecem em cada das fases, a vida de todas

as estrelas é similar até que deixem a SP. Vamos dar uma rápida olhada em

como as estrelas nascem e evoluem até que consumam seu H nuclear.

Tabela 1: Do nascimento à SP (o Sol)

Tempo até a

próxima fase

(Anos)

20

Temperatura Temperatura

central (K) superficial (K)

Densidade

central

(Partículas/

m3)

Diâmetro

(Dsol)

2 x 106

3 x 104

105

10

100

10.000

10

10

100

109

1012

1018

7 x 107

7 x 105

7 x 103

106

107

3 x 107

1010

1.000.000

5.000.000

10.000.000

15.000.000

3.000

4.000

4.500

6.000

1024

1028

1031

1032

70

7

1,4

1

Objeto observável

Nuvem interestelar

Nuvem fragmentada

Nuvem

fragmentada/

protoestrela

Protoestrela

Protoestrela

Estrela

Sequência Principal

A Tabela 1 reúne as várias fases que levam à formação das estrelas destacando as características observacionais de cada fase. Nela lista-se o

tempo de uma fase para a subsequente, as temperaturas, tanto no centro da

estrutura em questão quanto na sua superfície, as densidades e os tamanhos.

Note-se que nessa tabela denotamos os tamanhos em unidades de diâmetros

solares (Dsol), na próxima a medida será raios solares (Rsol). Essa tabela diz

mais ou menos o seguinte: I) o berço das estrelas é o meio interestelar ou as

nuvens moleculares frias quando começam a colapsar, devido à autogravidade; II) ao longo do colapso fragmentos das nuvens vão se aquecendo até

chegar ao ponto em que suas zonas mais centrais tornam-se suficientemente

quentes, aptas para a ignição de reações termonucleares; III) nesse ponto a

contração é freada (pela pressão das reações nucleares) e nasce a estrela;

IV) essa estrela, identificada com o nosso Sol, passará aproximadamente 11

bilhões de anos na SP.

O responsável pelo equilíbrio da estrela na SP é o balanço entre a

gravidade (que propicia colapso) e a pressão interna (que propicia expansão).

Uma vez que já não haja pressão interna no núcleo, fim da SP, esse equilíbrio desaparece, causando importantes modificações na estrutura interna

e na aparência das estrelas. Para estudar as várias fases da vida das estrelas

é crucial entender que é justamente esse equilíbrio que determina os vários

estágios de evolução das mesmas.

Seguindo na sequência dada pela Tabela 1, agora que a estrela deixou a SP, ela definitivamente entra em fase terminal e as características da

morte dependem crucialmente de sua massa. Estrelas morrem catastroficamente ou de maneira mais suave. As estrelas massudas têm massas superiores

a 8 Msol, enquanto que as de baixa massa, ou tipo solar, possuem menos de 8

Msol (em um estudo detalhado aprende-se que existem diferenças importantes

dentro desses grupos).

E, afinal, como morrem as estrelas de baixa massa?

Agora somente considerando estrelas tipo solar vemos os eventos

principais até a morte definitiva da estrela como anã branca, ou melhor, anã

negra. A Tabela 2 trás as características dessas fases, e cada delas será discutida detalhadamente a seguir.

Ao sair da SP o núcleo da estrela compõe-se de He inerte. Esse somente poderá ser transformado em outros elementos se a temperatura nuclear

for superior a aproximadamente 108K. De fato, a camada que circunda tal

núcleo – e composta por H – começa a ter reações nucleares antes do núcleo

inerte de hélio, já que essa está a uma temperatura superior aos 107K, necessários para ignição do H. A queima do hidrogênio acontece, então, não no

centro da estrela, mas em um “anel” que o circunda. A transformação H-He

nessa camada é mais rápida do que o processo similar no núcleo durante a

SP, por isso, apesar de ter um núcleo inerte, nesse estágio a estrela cresce em

luminosidade.

Mas a estrela está completamente fora do equilíbrio. A transformação H-He no anel é cada vez mais rápida e a pressão que advém dessa alta

taxa de produção de He faz com que a camada se expanda, ou seja, com que

a estrela cresça. Enquanto isso o núcleo de He continua em contração, com

consequente aquecimento, portanto a estrela é uma composição de núcleo

em contração e aquecimento e camadas externas em expansão e esfriamento. Essa estrela subgigante expandiu-se até 3Rsol. O processo continua dessa

vez com forte aumento na luminosidade estelar e, ao transformar-se em uma

gigante vermelha, a estrela já tem aproximadamente 100 Rsol e umas 100 luminosidades solares (Lsol).

Essa situação de desequilíbrio não pode durar pra sempre... Quando o núcleo da estrela torna-se tão denso quanto 108kg/m3 e sua temperatura

ultrapassa aquela da ignição da fusão do He, reinicia-se a queima desse gás

no núcleo da estrela. Dessa vez, no entanto, não se aplica o comportamento

que vimos antes, ou seja, de que a pressão aumentaria devido ao aumento

de temperatura e contrabalançaria a gravidade. Assim, a pressão do núcleo

é anômala por possuir um gás de elétrons comprimidos a tão alta densidade que já não suporta mais compressão. A pressão, que é independente da

temperatura, é conhecida como pressão dos elétrons degenerados. Nessas

condições, mesmo com o crescimento da taxa das reações de queima do

He, a pressão quase não muda e a temperatura cresce tão abruptamente que

21

Tabela 2: da SP à morte (estrelas de baixa massa - tipo solar)

Tempo até a

próxima fase (anos)

1010

108

105

5 x 107

104

Temperatura

central (K)

15 x 106

5 x 107

108

2 x 108

2,5 x 108

Temperatura

superficial (K)

6.000

4.000

4.000

5.000

4.000

Densidade

central (kg/m3)

105

107

108

107

108

Diâmetro (R sol )

Objeto observável

1

3

100

10

500

105

3 x 108

─

─

100.000

10.000

1010

10-17

0,01

1.000

─

100

50.000

1010

─

~0

~0

1010

* Esses valores dizem respeito ao envoltório que caracteriza a nebulosa.

0,01

0,01

seqüência principal

sub-gigante

flash de hélio

ramo das gigantes

ramo assintótico

das gigantes

núcleo de carbono

nebulosa

planetária*

anã branca

anã negra

22

causa a queima explosiva do hélio (o flash do He). Depois de algum tempo

(da ordem de horas) nesse processo explosivo, o núcleo finalmente retoma

sua condição de pressão térmica, com a recuperação das condições de equilíbrio, expansão nuclear e queda de densidade. Em suma, o efeito líquido do

flash de He é tal que ocorre um rearranjo na estrutura da estrela de forma que

o equilíbrio é reestabelecido e essa passa a transformar He em C (carbono)

no núcleo, como esperávamos. A camada que circunda o núcleo estelar está,

simultaneamente, fundindo H em He. A essa estrela denominamos estrela

do ramo horizontal.

Devido à fusão do He em C, surge então um núcleo composto de

carbono. Aquele é consumido e, porque se torna escasso, o núcleo deixa de

produzir C. Portanto, o núcleo se contrai e se aquece levando ao crescimento da taxa de queima de He e H nas camadas que o rodeiam. A estrutura

da estrela, de dentro para fora, compõe-se de um núcleo inerte de C (em

contração), uma camada de transformação He-C e uma camada de H-He.

Seu envoltório mais externo constitui-se também de matéria inerte. Essa zona

externa se expande e a estrela volta a ser uma gigante vermelha – também

conhecida pelo nome de estrela do ramo assintótico das gigantes (AGB). Luminosidade e raios voltam a superar aqueles do flash do He e, por isso, também a denominamos super gigante vermelha.

Durante a trajetória até o ramo assintótico das gigantes as camadas

mais externas das estrelas expandem-se ao mesmo tempo em que o núcleo

se contrai. Quando a temperatura nuclear torna-se suficientemente alta para

a ignição das reações de queima do C (sintetizando elementos ainda mais

pesados) é que o equilíbrio da estrela volta a ser recuperado. Nesse tipo de

estrela (de baixa massa) a temperatura jamais será tão alta para que essa fase

de fusão nuclear possa ocorrer, ou seja, para que haja queima do C. Na

tentativa de chegar à ignição do C, a densidade nuclear cresce até um limite

tão alto que seus elétrons nucleares tornam-se degenerados, sua temperatura

para de crescer e a contração é freada. Essa estrela é sim capaz de sintetizar

oxigênio (O), por causa das reações do C com o He na fronteira da camada

composta de hélio.

A fase terminal das estrelas de baixa massa: as nebulosas planetárias

O que são e porque tem esse nome

Uma nebulosa planetária compõem-se por gás e poeira que circundam uma estrela do tipo solar na fase terminal da sua vida. Essa estrela, a

estrela central da nebulosa planetária, ilumina a nebulosidade ao seu redor,

que por sua vez é observada em todas as zonas do espectro eletromagnético, desde rádio até raios X. Comparadas com as estrelas que emitem numa

banda de luz contínua (luz branca), as nebulosas planetárias emitem sua luz

em bandas muito mais estreitas, ou seja, em linhas de emissão (luz discreta

com diferentes cores). Por isso são facilmente identificadas no céu quando se

utiliza um telescópio contendo um prisma, produzindo seu espectro.

Data de 1764 a primeira vez em que se observou uma nebulosa

planetária, a Nebulosa dos Halteres. Essa observação foi seguida por aquela da Nebulosa do Anel (M57), em 1779. O observador, Antoine Darquier,

descreveu-a como “pouco brilhante, mas com contornos bem definidos... É

tão grande quanto Júpiter, parecendo-se com um planeta tênue”. O termo

“nebulosa planetária” (NP) foi-lhe atribuído por William Herschel, dadas as

suas similaridades com os discos esverdeados de planetas como Urano e

Netuno, assim separando-as das nebulosas brancas formadas por estrelas, ou

seja, das galáxias.

Quando observada com baixa resolução espacial, uma NP parece

redonda e poderia assemelhar-se a um planeta, daí o nome tão equivocado.

Por outro lado, com grande resolução espacial vê-se claramente que essas

Figura 1: NGC 6543, Cat’s Eye

Nebula (Nebulosa do Olho do

Gato), obtida com o telescópio

de 2.56m NOT, por R. Corradi

e D. R. Gonçalves (em 2002). A

imagem, captura a emissão dos

átomos de nitrogênio uma vez

ionizado [NII] (vermelho) e dos

átomos de oxigênio duas vezes

ionizado [OIII] (verde e azul). A

dimensão da imagem é de 3,2 x 3

minutos de arco. O processamento da imagem destaca detalhes da

parte interna brilhante revelando

simultaneamente os tênues anéis

concêntricos e o halo filamentar.

23

são constituídas por muitas e variadas estruturas. Mas, o que são essas estruturas? A nebulosa do Olho de Gato, por exemplo, compõem-se de uma

grande variedade de estruturas simétricas, as quais incluem: um halo filamentar extenso; vários anéis concêntricos; um par de jatos e um complexo

conjunto de anéis em seu núcleo (NGC 6543, Figura 1). Em particular, o

conjunto de cascas nebulares no coração de NGC 6543 tem uns mil anos

de idade. Contornando esse núcleo encontram-se uma série de anéis concêntricos (“azuis”), cada um desses anéis está no limite de uma bolha de gás

em expansão expelida da estrela central em intervalos regulares de uns 1.500

anos, sendo que o primeiro ocorreu há uns 18.000 anos. Já os filamentos

Figura2: Montagem de nebulosas planetárias observadas com o HST. M 2-9,

A montage of images of planetary

with theAs

Hubble

Space

Telescope.

These

illustrate

imagem nebulae

grande àmade

esquerda.

imagens

menores,

de cima

para

baixo, da esthe various ways in which dying stars eject their outer layers as highly structured nebulae. Credits:

querda para a direita correspondem a: NGC 6826; MyCn18, Hourglass Nebula,

Bruce Balick, Howard Bond, R. Sahai, their collaborators, and NASA.

24

ou Nebulosa da Ampulheta; NGC 3918; CRL 2688, Egg Nebula ou Nebulosa do

Ovo; NGC 6543, Cat’s Eye Nebula ou Nebulosa do Olho de Gato; Hubble 5;

NGC 7009, Saturn Nebula ou Nebulosa do Saturno; Red Rectangle Nebula ou

Nebulosa do Retângulo Vermelho; NGC 7662, Blue Snowball ou Bola de Neve

Azul. Crédito: Muitas das imagens acima são de B. Balick e colaboradores. A

maioria das demais encontram-se no sítio Space Telescope Science Institute.

mais externos (“verdes”) datam, no máximo, de há uns 60.000 anos. A massa

do material estelar dessa nebulosa deve ser similar à massa do Sol.

Ventos estelares

Agora queremos entender o processo de formação das nebulosas

planetárias, ou seja: o que faz com que estrelas com núcleo de C se transformem em NP no seu caminho até sumirem como anãs negras (ver Tabela 2)?

Como já visto, quando a estrela entra no ramo assintótico das gigantes o seu núcleo já não queima H nem He e compõe-se do que sobrou

das combustões anteriores, ou seja, de C e O. Nessa fase, e por um período

de aproximadamente um milhão de anos, a estrela continuará seu processo

de expansão, ao mesmo tempo em que sua luminosidade crescerá, alçando

valores de 1.000 Lsol. Os ventos estelares presentes nessa (ou seja, os ventos

que ocorrem numa AGB e numa pós-AGB, englobando as fases AGB, proto

planetária e NP) gradualmente expulsam o gás das camadas mais externas

da estrela, deixando exposto o núcleo quente. O que sobra dos ventos estelares é a própria NP (o envoltório estelar que se desprendeu da estrela).

Assim, aquela que denominamos a estrela central de uma NP é justamente

a estrela da qual estivemos “acompanhando” a evolução, nas Tabela 1 e 2.

Quando cessa a combustão nas camadas externas, a estrela perde seu brilho

e transforma-se em uma anã branca, cujas características encontram-se ao

final da Tabela 2.

Destacamos dois episódios distintos de perda de massa. Primeiro, devido ao vento lento de uma estrela AGB, cuja velocidade típica é da

ordem de 10 km/s, com uma taxa de perda de massa de 10-5Msol/ano. E

depois, através do vento rápido, expelido de uma pós-AGB, caracterizado

por 10-7Msol/ano e que alcança uma velocidade de até 2.000 km/s. O vento

estelar ‘rápido’, que varre o material expelido previamente, dando forma à

nebulosa que se expande com velocidade de ~25km/s, é mais denso do que

os ventos dos quais originou-se, tem T=10.000K e dura ~30.000 anos. O gás

do vento rápido (pós-AGB), ao expandir-se sobre o material do vento lento

(AGB), forma uma frente de choque que, quando observada no óptico, é a

componente mais brilhante de uma NP. Entre os choques interno e externo,

encontra-se a bolha quente (somente observável em raios-X). E, por último,

o halo compõem-se pelo que resta do vento AGB, o qual devido à sua baixa

densidade é o mais tênue nas imagens ópticas. Isto explica a formação das

NP, não só esféricas, mas também daquelas cuja casca tem forma elíptica,

bipolar, ou com simetria de ponto (ver Figura 2). Tais ideias também dão

conta das propriedades físicas (temperaturas e densidades), químicas (enriquecimento químico do meio circunstelar oriundo da síntese de He, C, N e

O, na estrela central) e cinemáticas das NP.

As nebulosas planetárias – velhinhas de rara beleza – são a fase

terminal de estrelas tipo solar e representam uma curta fase, ainda que gloriosa, da vida de muitíssimas estrelas. Elas terminam sua existência espalhando

átomos, moléculas e poeira nas diferentes regiões das galáxias. Depois de

vagar pelo meio interestelar durante milhões de anos, alguns desses ingre-

25

dientes podem ter-se agregado ao ejeta de outras NP para formar as nuvens

densas onde nasceram novas estrelas na nossa Galáxia. Os fragmentos que

restaram da formação estelar resultaram em cometas, asteroides e planetas.

Parte do material originado nas NP pode ter sobrevivido e sido depositado no

planeta do qual surgiu a nossa vida. De fato, recentemente, foram observadas

moléculas orgânicas complexas, similares àquelas de organismos vivos, em

nebulosas planetárias ricas em carbono, como NGC 7027 e BD+30˚3639.

26

Outro fim realmente espetacular: a morte de estrelas massudas

Quando discutimos a queima explosiva do He, nas estrelas tipo

solar, não mencionamos o fato de que estrelas com massa maior do que

2,5Msol transformam He em C de forma suave e não explosiva como descrito

antes. Na verdade, quanto mais massuda a estrela, menor a densidade na

qual começam a queima do He.

A evolução mais rápida das estrelas massudas na SP também se

aplica na vida pós-SP. Devido à alta massa estelar, nas estrelas realmente

massudas (>10-12Msol), as fases de queima são muito rápidas. Uma estrela de

15Msol, por exemplo, começa a transformar He em C sem chegar a ser uma

gigante vermelha, contrariamente ao que ocorria nas estrelas tipo solar. As

estrelas massudas quase não mudam de aparência quando passam de uma

fase para a fase subsequente de queima. Elas podem fundir elementos mais

pesados do que o C e o O, já que seus núcleos continuam a contrair-se e suas

temperaturas centrais continuam a crescer. A taxa de queima é acelerada em

função da evolução do núcleo. Mas, existe um limite para esse processo de

queima? Uma estrela massuda, em fase terminal é composta por várias camadas nas quais ocorrem reações de fusão de elementos. De fato, a queima

de um dado elemento no núcleo tem como consequência sua escassez local,

seguida, então, da contração – portanto aquecimento – e começo da fusão do

elemento que foi sintetizado na queima anterior. Esse processo continua. A

cada uma dessas fases descritas a temperatura central cresce mais, acelerando a taxa de reações nucleares e produzindo pressão que permite que o núcleo contrabalanceie a contração gravitacional. A estrutura interna de nossa

estrela terminal é tal que, de fora pra dentro, tem-se uma camada de H inerte

seguida de várias camadas mais internas nas quais H, He, C, O, Ne (neônio),

Mg (magnésio) e Si (silício) estão sendo fundidos em elementos mais pesados

e, por fim, um núcleo de Fe (ferro). É interessante notar que os tempos em que

cada um desses elementos são produzidos depende da massa, uma estrela de

20Msol funde H por mil, He por 106, C por 103 anos, O por 1 ano e Si por uma

semana. A “estabilidade” de seu núcleo de Fe dura menos do que 24 horas!

A rara beleza da vitória da gravidade

Devido ao fato de que a fusão nuclear que envolve o Fe não produz energia, a estrela não poderá voltar a recuperar seu estado de equilíbrio.

Jamais será capaz de, efetivamente, como fez até aqui, contrabalancear a

contração gravitacional. Apesar de que a temperatura no núcleo da estrela

é de vários 109K, a gravidade supera a pressão interna e a estrela colapsa

definitivamente.

Na verdade, ao invés de produzir energia com a fusão do Fe, o que

ocorre no núcleo é a fotodesintegração do ferro em elementos mais leves,

até que somente sobre prótons e nêutrons. Esse processo não apenas não

produz, mas consome parte da energia térmica do núcleo, assim esfriando-o

e acelerando o colapso. O núcleo composto somente de elétrons (e), prótons

(p), nêutrons (n) e fótons, comprimidos a altíssimas densidades, é capaz de,

unindo p+e produzir n+neutrinos. Esses neutrinos facilmente escapam do núcleo (pois praticamente não interagem com a matéria) levando parte da energia desse núcleo. Assim, a densidade continua crescendo no núcleo e – à semelhança do que ocorreu com os elétrons do núcleo das gigantes vermelhas

e das anãs brancas - esse atinge a degenerescência, no caso, dos nêutrons.

As densidades envolvidas podem chegar a ser de 1017 ou 1018 kg/m3. Como

o núcleo já não pode ser mais comprimido, toda a matéria que continua

caindo gravitacionalmente será expelida de volta, de maneira super violenta.

Forma-se uma onda de choque que é expelida e leva consigo toda a matéria

das camadas adjacentes. O evento é tão energético que pode produzir, por

alguns dias, luminosidades superiores àquelas das galáxias que hospedam tal

estrela massuda. Esse é o evento conhecido como explosão supernova (ver

Figura 3). A energia gerada no processo (desde a explosão até que ela deixe

de brilhar) pode ser equivalente à energia irradiada pelo Sol durante toda a

sua vida. Mais contundente, ainda, é a energia emitida na forma de neutrinos,

podendo chegar a ser 100 vezes o valor acima. A estrela que existia antes da

explosão é normalmente chamada de a estrela progenitora da supernova.

Figura 3: Uma composição de imagem

ótica do Hubble Space Telescope

mostrando o anel central e da emissão

em raios-X, do Telescópio Chandra, da

SN1987A. Créditos: Raios-X: NASA/

CXC/PSU/ S. Park & D. Burrows;

Óptico: NASA/STScI/CfA/ P.Challis.

27

28

Os dois tipos de supernovas

Algumas supernovas quase não possuem H, enquanto outras o

possuem em abundância. Na verdade dois tipos de supernovas podem ser

identificados não apenas devido ao seu conteúdo de H, mas também pelas

suas curvas de luz (ou seja, a forma na qual a luminosidade cai com o passar

do tempo). Assim: as supernovas Tipo I são pobres em H e têm queda de

luminosidade mais acentuada (rápida); as supernovas Tipo II possuem grande

quantidade de H e suas luminosidades caem de forma mais suave, menos

abrupta.

Existem razões muito óbvias para esses dois tipos de supernovas.

Para falar delas teremos que adicionar algo à nossa descrição da morte estelar, que é o fato de que nem todas as estrelas evoluem isoladamente. Parte

delas está em sistemas binários. Sua morte será ou não influenciada por esse

fato a depender da distância que separa as duas estrelas. A anã branca – uma

estrela já morta –, que descrevemos antes, pode, de fato, “voltar à vida” por

ter uma acompanhante próxima. Uma anã branca que tem como companheira, suficientemente próxima, uma estrela da SP ou uma gigante, pode

atrair/transferir massa (H e He) dessa para si. A queda de matéria na anã

branca faz com que ela volte a aquecer-se e cresça em densidade. Ao atingir

107K a anã volta a queimar H, mas de forma rápida e violenta, o que aumenta muito sua luminosidade, e a estrela que já estava morta volta a brilhar. A

estrela que passa por esse processo é conhecida como nova, apesar de que

na verdade é uma estrela já bem velhinha, quase morta, a bem da verdade,

ressuscitada.

Algo similar explica a existência de supernovas Tipo I. Em verdade

essas advêm do fato de que as novas podem não expelir todo o material que

recebem da companheira. Como o processo de nova pode ser recorrente,

a cada novo evento mais material é acumulado pela anã branca. Mesmo

considerando que o equilíbrio da anã branca vem da pressão dos elétrons

degenerados, há um limite de massa para que o núcleo possa manter esse

equilíbrio (1,4Msol). Ao ultrapassar essa massa a anã fica instável e entra em

colapso. Isso leva ao aumento da temperatura e à ignição do He formando C. A fusão ocorre quase simultaneamente em todas as zonas da estrela,

fazendo-a explodir como supernova. Por tal razão as supernovas Tipo I quase não possuem H. Ao contrário, na explosão de supernovas Tipo II, parte

considerável do material que é expelido é composto de H e He das camadas

externas, tornando esse tipo de supernova rico em H. Em termos da quantidade de energia liberada na explosão, ambos os tipos são similares.

E, por último, devemos frisar mais uma importante diferença entre

esses dois tipos de supernovas. Bem como as anãs brancas (ou negras) são o

destino final das estrelas de baixa massa, ainda que pareça estranho, as supernovas do Tipo II deixam sobreviver um caroço estelar, que são as estrelas

de nêutrons. Isso é assim porque a violenta onda de choque que leva à explosão supernova se dá a partir das paredes do núcleo de nêutrons degenerados,

deixando-o intacto. De novo, à semelhança das anãs brancas e das nebulosas planetárias, as supernovas Tipo II produzem tanto um ejeta brilhante que

vai se dissipando no meio interestelar – o remanescente da supernova, ver

Figura 3, quanto um caroço estelar extremamente denso e inerte, a estrelas de

nêutrons. As supernovas Tipo I, é claro, também produzem o remanescente

nebular, mas acredita-se que não deixem caroço estelar algum.

Para fechar nosso ritual de despedida com todo o glamour que estas velhinhas merecem, teríamos que discutir em detalhe os pulsares (estrelas

de nêutrons com alta rotação e intensos campos magnéticos) e os buracos

negros estelares. Mas isso fica para outra oportunidade... Aqui só nos resta

esperar que os tenhamos convencido de que, pelo menos quando de estrelas

se trata, as velhinhas e suas fases terminais são muitíssimo mais interessantes

do que suas juventudes, e se constituem em espetáculos de rara beleza!

Referências Utilizadas e Sugestões de Leitura:

À Luz das Estrelas: ciência através da Astronomia, de Lilia Irmeli Arany-Prado (Editora DP&A, Rio de Janeiro 2006);

Vamos Falar de Estrelas? De K. C. Chung (Editora UERJ, 2000);

Astronomy Today, de E. Chaisson & S. McMillan (Editora: Prentice Hall,

Upper Saddle River, New Jersey).

29

30

Alquimia

Estelar

Helio Jaques Rocha-Pinto

Doutor em Astronomia (USP)

Professor Adjunto da Universidade Federal do Rio de Janeiro

([email protected])

O

s antigos alquimistas tornaram-se legendários em sua busca pela

pedra filosofal: a substância cuja qualidade superior lhe concederia

capacidade de modificar outras substâncias, podendo, entre outras

coisas, tornar metais grosseiros em ouro e conceder imortalidade

ao Homem. Igualmente legendária é a história da evolução das

ideias que levam à compreensão da origem dos elementos químicos. Essas

duas narrativas distintas, aparentemente desconexas, confluem na asserção de

que metais podem sim ser transmutados em ouro. Todavia, a pedra filosofal

da Astronomia moderna não é uma substância passível de ser encontrada

em cadinhos e fornos terrestres, mas sim em um ambiente de natureza

profundamente extraterrena: o interior de uma estrela.

O interior de uma estrela é um ambiente bem diferente de todos

aqueles com os quais estamos acostumados e somos capazes de reproduzir.

Tomemos o Sol, como exemplo. Comparado a outras estrelas, o Sol não tem

nada demais. Ele não figura nem entre as maiores, nem entre as menores

estrelas. A rigor, o Sol é uma estrela muito ordinária, similar a diversas outras

estrelas de nossa Galáxia. Sua importância para nós deve-se ao fato de que

é a estrela central de nosso sistema planetário e é a fonte de energia primaz

do nosso ecossistema. A potência energética do Sol, i.e., a taxa de energia

produzida e lançada ao espaço pelo Sol, equivale a cerca de 383 sextilhões de

watts, dos quais uma ínfima fração chega à Terra. Essa potência é descomunal

face às potências das maiores usinas que conseguimos planejar. Ainda mais

assombroso é constatar que o Sol mantém aproximadamente essa potência há

mais de 4,5 bilhões de anos. Certamente, o Sol possui, em seu interior, algum

mecanismo de geração de energia altamente eficiente e sustentável, distinto

de tudo quanto há na Terra. O mesmo mecanismo é ainda mais eficiente nas

estrelas maiores que o Sol, para as quais a potência pode chegar a ser até 1

milhão de vezes maior do que a do Sol.

A fonte dessa energia parece, a princípio, tão mágica quanto as

propriedades reputadas à pedra filosofal. No cerne de seu entendimento,

encontram-se ideias relativamente recentes da Física, enfeixadas no que

rotulamos de Mecânica Quântica. O mistério da geração de energia nos

interiores estelares começou a dissipar-se após o advento da teoria dos quanta

31

32

e da descoberta da radioatividade. Foi na década de 20 que o astrônomo

inglês Arthur Eddington aventou a possibilidade de que no interior de estrelas

haveria fusão nuclear de hidrogênio em hélio, gerando energia. Vários físicos

e astrônomos posteriormente elaboraram essa ideia, dentre os quais merecem

destaque George Gamow e Hans Bethe.

O russo Gamow foi quem forneceu boa parte do arcabouço teórico

necessário à compreensão da radioatividade, explicando como alguns núcleos

atômicos conseguem “quebrar-se”, gerando energia e núcleos atômicos ou

partículas elementares diferentes. Essas mesmas equações permitem entender

como dois outros núcleos podem juntar-se, formando um novo núcleo

atômico. Em 1939, onze anos após a publicação da teoria de Gamov, o

alemão Hans Bethe, já trabalhando nos EUA, analisou a geração de energia por

estrelas, identificando dois conjuntos de reações termonucleares que levavam

à criação de hélio a partir da fusão sucessiva de quatro átomos de hidrogênio.

Cada instância dessa cadeia de fusões termonucleares gera, isoladamente,

cerca de 47 milhões de vezes menos energia do que cada um de nós gasta,

em média, ao pronunciar uma única sílaba de uma palavra. Porém, no Sol,

ocorrem cerca de 1 duodecilhão de instâncias desse conjunto de reações a

cada segundo. Esse número é de assustar qualquer mortal, não somente pelo

neologismo raramente empregado, mas pelo que ele significa numa escala

um pouco mais compreensível: mil bilhões de bilhões de bilhões de bilhões.

A maior parte dessa energia fica retida no próprio Sol, mantendo-o estável

contra a força de sua própria gravidade. Curiosamente, é a própria gravidade

do Sol que promove essas reações termonucleares, ao esmagar átomos uns

contra os outros nas partes mais internas da estrela. Por isso, o mecanismo

de geração de energia é sustentável e tem durado tanto tempo: o peso das

camadas mais externas do Sol funde átomos no seu interior, cuja liberação de

energia aquece essas mesmas camadas externas, aumentando-lhes a pressão,

e contrabalançando, assim, a força da gravidade.

As consequências mais fascinantes desse mecanismo é a produção

de novos núcleos atômicos, a partir da fusão de núcleos pré-existentes no

interior estelar. Essa teoria, batizada Nucleossíntese Estelar, começou a ser

desenvolvida em 1948 por Fred Hoyle e ganhou contornos mais bem definidos

em 1957, após a publicação de seminal artigo do próprio Hoyle, do casal

Geoffrey e Margaret Burbidge e de Willie Fowler, apodado B2FH, a partir das

iniciais dos sobrenomes de seus autores.

De acordo com a teoria cosmológica padrão, o Big Bang — a

“Grande Explosão” — corresponde ao evento a partir do qual o Universo veio

a ser criado. Matéria, energia, partículas, tudo isso ganha existência após o

Big Bang. Mas sabemos que as condições físicas desse evento teriam gerado

um universo composto por matéria bariônica quase que exclusivamente sob a

forma de átomos de hidrogênio, hélio e alguns poucos, raros núcleos atômicos

mais pesados que este. Não haveria oxigênio, carbono, ferro... Não haveria

mais de 90% da tabela periódica. O Universo pós-Big Bang deve ter sido um

marasmo em termos de diversidade química! Donde vieram então todos os

demais elementos químicos? Das estrelas!, indica-nos B2FH.

As reações termonucleares que vimos ocorrer no interior solar

envolvem apenas a fusão do hidrogênio. Uma vez que o hidrogênio no centro

da estrela seja completamente consumido e transformado em hélio, novas

reações vêm a ocorrer, compondo núcleos cada vez mais pesados a partir

da fusão de núcleos menores. Essas cadeias de reações termonucleares mais

complexas ocorrem tanto no interior de estrelas mais pesadas que o Sol, como

devem ocorrer parcialmente no interior do próprio Sol, dentro de uns 5 bilhões

de anos, quando o hidrogênio do interior solar for totalmente consumido.

São várias as “famílias” de reações termonucleares da Nucleossíntese

Estelar, que podem envolver tanto a fusão, quanto a fissão nuclear, ou ainda,

a captura de partículas menores, como os nêutrons, o que por sua vez leva à

novas transmutações. Por exemplo, as reações termonucleares que envolvem

a fusão de átomos de hélio com outros átomos de hélio ou átomos resultantes

desta mesma fusão geram os chamados núcleos alfa: carbono, oxigênio,

magnésio, silício, enxofre, neônio, argônio, entre outros... Essas reações são

mais frequentes nos interiores de estrelas com massa superior a 2 massas

solares. Já os elementos mais pesados do que o ferro, tais como bário, iodo,

prata, chumbo, etc., são formados a partir da fusão de nêutrons com átomos

de ferro ou de algum outro elemento mais pesado que o ferro que pré-exista

na estrela.

Uma vez formados, esses átomos podem participar de novas reações

na própria estrela ou manterem-se intactos, até o momento em que a vida da

estrela chegar ao fim.

O destino da estrela será traçado pelo seu tamanho. As estrelas

muito pesadas acabam explodindo e dando origem a supernovas. As de menor

massa, como o Sol, expulsarão boa parte da sua massa através de pulsos,

dando origem ao objeto que chamamos de Nebulosa Planetária. Em ambos os

casos, uma grande quantidade de elementos químicos sintetizados na estrela

será lançada ao espaço interestelar. Assim, paulatinamente o Universo foi-se

enriquecendo em novos elementos químicos, após várias e várias gerações

estelares terem chegado ao fim da vida.

Mas a morte das estrelas é o prelúdio de nova vida. Dessa matéria

interestelar enriquecida em novas espécies atômicas, outras estrelas formarse-ão, tendo herdado uma matéria mais diversificada do que aquela deixada

pelo Big Bang. No entorno dessas novas estrelas, fenômenos astronômicos

que dependem de um meio atomicamente diversificado começam a ter vez:

moléculas ricas em silício se aglomeram em grãos de poeira, que podem

crescer em tamanho, eventualmente ganhando uma capa de gelos compostos

majoritariamente por H2O e CO2, moléculas orgânicas participam de cadeia

de reações químicas elaboradas, planetas se formam, a Vida evolui...

É muito intrigante constatar o quanto dessa história nos toca. Dez por

cento do peso médio do corpo humano é composto por átomos de hidrogênio.

Todo o resto é de elementos mais pesados que o hélio, justamente aqueles

elementos produzidos dentro de estrelas. Praticamente toda a matéria de nosso

corpo foi forjada no quentíssimo interior de incontáveis gerações estelares que

surgiram ao longo de cerca de 8 a 9 bilhões de anos de idade da Galáxia antes

da formação do Sol. Somos, por assim dizer, poeira cósmica, cinza estelar,

ligas de uma siderurgia sideral.

33

34

A fundação de

observatórios e o

ensino da Astronomia

no Rio de Janeiro

José Adolfo Snajdauf de Campos

Professor-adjunto do Observatório do Valongo da UFRJ

Doutor em História das Ciências, das Técnicas

e Epistemologia pela UFRJ

([email protected])

A

fundação de observatórios astronômicos no Brasil português

esteve sempre ligada com o ensino de Astronomia, que se iniciou nas academias militares e cujos objetivos foram a aplicação prática dos conhecimentos astronômicos à Navegação

e à Geodésia.

No Brasil, o ensino de Astronomia começou com a Academia Real dos Guardas-Marinha (AGM), instituição que se transferiu de

Lisboa para o Rio de Janeiro no início de 1808 e que tinha inserida a

disciplina Astronomia Aplicada à Navegação no terceiro ano do seu

curso de Matemático. Chegando ao Rio de Janeiro a AGM se instalou

na Hospedaria do Mosteiro de São Bento (Figura 1), no qual as aulas do

seu curso de Matemático começaram ainda em 1808.

Em 1810 D. João VI, por proposta de D. Rodrigo de Sousa Coutinho,

criou a Academia Real Militar (ARM), concebida como um lugar para

formar oficiais para o Exército e engenheiros geógrafos e topógrafos

para o Brasil. Nela o ensino da Astronomia estava prescrito no quarto

ano do curso com duração de sete anos, que era reservado apenas para

os oficiais de Engenharia e Artilharia. A ARM se instalou inicialmente

nas salas da Casa do Trem (Figura 2), na ponta do Calabouço e em 1812

se transferiu para o prédio originalmente destinado à Sé Nova, no Largo

de São Francisco.

Nos regulamentos de ambas as academias estavam previstos

observatórios astronômicos que seriam os responsáveis pelo ensino prático da Astronomia.

Em Portugal, os alunos da AGM e da Real Academia da Marinha faziam o seu treinamento em observações astronômicas no ObEntrada do Observatório da Escola Politécnica

no morro de Santo Antonio em 1921 (acervo

do Observatório do Valongo)

35

Figura1: Mosteiro de São Bento em

1841 (pintura de Jules de Sinty).

36

servatório Real da Marinha (ORM), instituição fundada em 1798 por

proposta também de D. Rodrigo de Sousa Coutinho para ser um observatório escola. A AGM trouxe alguns dos instrumentos do ORM com

o objetivo de montar um observatório, no qual seus alunos pudessem

praticar as observações.

No entanto, apesar do decreto de 15 de novembro de 1809

mandando construir o observatório em dependências do Mosteiro de

São Bento, apenas um pálido simulacro de observatório com o uso de

instrumentos portáteis foi usado pela AGM nas suas precárias instalações na Hospedaria. A AGM permaneceu no Mosteiro até 1839, com